La « Critica del giudizio ».

Con la Critica del giudizio, pubblicata nel 1790, giunge a compimento il grande trittico della filosofia kantiana.

L’oggetto dello studio di Kant, qui, non è però la conoscenza; quindi il giudizio del quale egli istituisce la critica non è

il giudizio conoscitivo o, come Kant lo chiama, determinante; si tratta piuttosto di quello che egli considera giudizio

riflettente, il quale si ha quando la conoscenza sensibile non viene riferita ad un concetto «in vista di una determinata

conoscenza », ma viene invece riferita solo al soggetto; in questo caso, si ha sì la rappresentazione sensibile, ma il corso

normale della sintesi conoscitiva viene interrotto in quanto la rappresentazione non viene sottoposta ad un concetto ed

invece viene considerata nella sua rispondenza e nel suo accordo col soggetto e con le sue esigenze.

Quando, contemplando il cielo stellato in una notte limpida, siamo portati non tanto a considerare le stelle come oggetti

di un’esperienza scientifica astronomica, ma a sentire la commozione e l’esaltazione che la loro vista suscita in noi con

la più viva partecipazione del nostro sentimento, abbiamo la forma più semplice ed immediata di giudizio riflettente,

che è il giudizio estetico; qui la rappresentazione è appunto accompagnata da un vivo piacere di cui essa è il principio e

che ha la sua radice nell’incontro dei fenomeni o di determinati loro aspetti con le nostre facoltà e aspirazioni, tendenze

e bisogni più profondi dell’animo; si tratta di quelle rappresentazioni dell’immaginazione che ci sollecitano

intimamente « senza che alcun concetto determinato possa esser loro adeguato »; non sono infatti i nessi concettuali,

come quello di causalità, o di sostanza, che ci commuovono nella contemplazione del cielo stellato: avvertiamo anzi che

l’immagine poetica ha la potenza di oltrepassare tutti i confini concettuali che sono inadatti ad esprimerla e tende a

superare in qualche modo i limiti dell’esperienza, il poeta sia che si riferisca a contenuti soprasensibili, sia che si

richiami al mondo dell’esperienza, crea con le sue immagini una risonanza interna che ci porta fuori dai confini

dell’esperienza e «rivaleggia con la ragione nel perseguire l’infinito»

Risulta evidente da questa impostazione kantiana dell’analisi del bello e del gusto, che il sentimento estetico non dà per

nulla luogo ad una conoscenza non è infatti perché accrescano la nostra - conoscenza che le immagini dell’arte e della

poesia ci esaltano; l’armonia che essi liberano nel nostro essere, il piacere che esse fanno scaturire nel nostro

animo hanno un’impronta autonoma e distinta da quella della conoscenza.

Il compiacimento estetico osserva inoltre Kant, e non è fondato su tendenze soggettive, ma chi giudica si sente del tutto

libero riguardo al compiacimento che lo unisce all’oggetto, nel senso che egli non trova, come causa del

compiacimento, alcuna condizione personale che inserisca al suo singolo caso e deve considerarlo fondato in qualche

cosa che egli deve presupporre anche in altri; egli crederà dunque di aver ragione di attribuire a ciascun altro un

compiacimento simile; e cosi parlerà del bello come se la bellezza fosse una proprietà dell’oggetto »; il giudizio

estetico ha pertanto in comune col giudizio logico l’universalità, anche se l’universalità estetica non deriva certo

da concetti e non è pertanto un’universalità conoscitiva.

Sul piano del gradevole, ogni individuo ha le sue preferenze; enunciandole, egli deve sempre tener conto della sua

soggettività e deve dire, quindi, per es.: « il vino delle Canarie è gradevole per me »; sul piano del gradevole è perciò

cosa stolta condannare il giudizio di un altro, solo perché è diverso dal nostro; mentre dunque riconosciamo che «per

uno il colore violetto è morbido e piacevole, per un altro è morto e fosco » e che c’è chi ama il suono degli strumenti a

fiato e chi quello degli strumenti a corda », troviamo anche che uno non può chiamare bello ciò che piace solo a lui»;

«che molte cose possano essere per lui attraenti e gradevoli, è cosa che non interessa nessuno; ma quando giudica una

cosa bella, egli esige dagli altri lo stesso compiacimento e giudica allora non solo per sé, ma per tutti e parla della

bellezza come se fosse una proprietà delle cose ». D’altra parte, «bisogna non essere minimamente interessati

all’esistenza della cosa, anzi essere affatto indifferente a questo riguardo, per giudicare in materia di gusto »; sicché il

giudizio estetico « è puramente contemplativo », non è un giudizio conoscitivo, ne teorico, né pratico, e il bello, se

non si confonde col gradevole, non si confonde nemmeno col buono, cioè con ciò che è approvato per la sua

esistenza oggettiva.

Quel che conta soprattutto per Kant nel giudizio estetico è di non lasciarsi trascinare dal compiacimento empirico o

dall’emozione sensibile; cosi egli non ritiene che si possa considerare bello un determinato colore o un determinato

suono e, in genere, il dato sensibile per se stesso; e nella pittura e nella scultura, scrive, anzi in tutte le arti plastiche,

nell’architettura e nell’arte dei giardini, in quanto sono arti belle, l’essenziale è il disegno, nel quale ciò che si rivolge al

gusto non è ciò che diletta il senso, ma ciò che piace per la forma; i colori, che miniano il disegno, non sono che

attrattive; essi animano l’oggetto per la sua sensazione, ma non lo fanno bello per la contemplazione »; disegno e

composizione sono dunque il vero e proprio oggetto del giudizio estetico, mentre tutto il resto è « un’aggiunta ». Kant

vuole così staccarsi da una teorica estetica a sfondo puramente sensibile ed intende conferire al gusto non tanto la

funzione di un « senso interno », quanto il compito di dare rilievo in noi al soprasensibile, l’interesse che sentiamo per

la bellezza ha, secondo Kant, un affinità con la morale, per cui «chi prende interesse alla bellezza della natura può

farlo solo in quanto ha già fermamente fondato il suo interesse sul bene morale »; il bello insomma ci rende sensibile

l’altezza del destino umano, in quanto ci fa giudicare come cose insignificanti quelle per cui ci preoccupiamo (i beni, la

salute, la vita) e ci fa avvertire che la natura, alla quale siamo per altri lati soggetti, non ha alcun impero sopra di noi. Il

bello è segno, nel mondo naturale, di quella realtà soprasensibile che viviamo nella legge morale; «perciò lo spirito

si sente in esso nobilitato ed elevato sopra la sfera delle impressioni piacevoli del senso; è verso l’intelligibile che il

senso del bello tende, verso il quale tendono unanimi le nostre facoltà conoscitive superiori e senza del quale esse

sarebbero in contraddizione con le pretese del senso estetico »; è ben chiaro che il senso estetico non ci fa conoscere il

soprasensibile ma esso da un lato esalta internamente le nostre facoltà al punto da darci qualche legame col

soprasensibile, cioè col mondo della liberta morale, dall’altro plasma in armonia con tale esaltazione interna la natura

esterna e si trova così legato con il mondo dei fenomeni; al limite, il senso del bello propone 1’incontro del

soprasensibile e della libertà con la natura; e così può radicare in noi la realtà del soprasensibile, dando conferma al

mondo interiore della libertà, come può indicarci che il mondo della natura non è assoluto che entro i suoi limiti e che

questi possono, sia pure per una via che non è conoscitiva, essere tolti e superati.

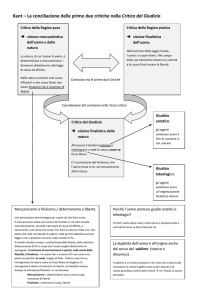

Nell’ambito del giudizio riflettente Kant trova modo di dare un senso anche alla considerazione finalistica della natura,

in cui quest’ultima viene considerata non più come determinata dalle intuizioni a priori e dalle categorie, secondo gli

schemi di una concezione meccanicistica, ma piuttosto viene commisurata al concetto di fine e viene accordata «con

quell’uso della ragione senza del quale ci terremmo indegni della ragione stessa, cioè della legge morale». Già nel

periodo precritico Kant non aveva mancato di esprimere qualche sua riserva nei riguardi del meccanicismo, nel senso

che aveva espresso la persuasione che difficilmente la concezione meccanicistica della natura avrebbe potuto rendere

ragione della composizione anche di un solo filo d’erba, cioè della vita organica. Più tardi Kant si persuade che tutto

quello che si - può conoscere della natura non ce la può presentare che come un meccanismo, un sistema deterministico

di cause ed effetti. Ma giunge anche alla convinzione che la visione finalistica della natura, così importante per molti

pensatori anche riguardo alla possibilità di dimostrare l’esistenza di Dio, se non può essere fornita di valore conoscitivo,

non va del tutto trascurata, ma va anch’essa spiegata come un altro simbolo di quel mondo dei fini che è propriamente

la nostra vita morale, se da un lato la natura è per la conoscenza scientifica, del tutto priva di fini, dall’altro la

conoscenza scientifica non è il solo aspetto importante della nostra vita; e quei fini che noi veniamo sperimentando

nella vita morale danno luogo anche ad una visione teleologica della stessa natura, il cui significato è duplice: di

collocare qualche altra prospettiva sulla natura accanto alla visione che ne ha la scienza e di attestare per questa via

l’operare in noi, anche in tale direzione indiretta, di un mondo soprasensibile dei fini; sicché il parlare della natura come

rivolta ad un fine è un rendere testimonianza, ancora una volta, alla legge morale. La teleologia, scrive Kant, « non

prova altro se non che noi, secondo la natura delle nostre facoltà conoscitive e cioè mediante il collegamento

dell’esperienza con i principi supremi della ragione, non possiamo assolutamente farci un concetto della possibilità di

questo mondo, se non pensando una causa suprema che agisce secondo fini, non possiamo dimostrare oggettivamente

che la natura è opera di un essere originario intelligente, possiamo dimostrarlo solo soggettivamente per l’uso del nostro

giudizio nella sua riflessione »; se volessimo dimostrare la finalità della natura, «ci avvolgeremmo in difficoltà

inestricabili» perché i fini non si possono rilevare «come vere intenzionalità nella natura»; quello di fine è un concetto

che noi aggiungiamo col pensiero e che ci - serve come filo conduttore proprio perché i fini non ci sono dati negli

oggetti e dagli oggetti; sicché non possiamo nemmeno dimostrare che il concetto di fine sia valido per l’esperienza e

dobbiamo limitarci alla seguente formula della finalità: «Non possiamo altrimenti pensare e comprendere la finalità se

non in quanto ce la rappresentiamo insieme con il mondo come il prodotto d’una causa intelligente, cioè di Dio». Senza

la visione meccanicistica della natura non è possibile una spiegazione delle sue produzioni; ed anche ammettendo che

un architetto supremo abbia creato immediatamente le forme della natura, « non sarebbe con ciò minimamente

accresciuta la nostra conoscenza della natura »; mediante le spiegazioni finalistiche, « noi ci perdiamo nel trascendente,

dove la conoscenza naturale non può seguirci e la ragione viene traviata in poetiche stravaganze»; se però, da un lato, la

pura spiegazione teleologica che non voglia tener conto del meccanicismo, conduce la ragione a divagazioni mistiche,

dall’altro l’esclusione assoluta del principio teleologico e la pura accettazione del meccanicismo condurrebbe la ragione

«a fantasie ed a chimere assurde »; né si possono conciliare i due principi sul terreno conoscitivo, in quanto essi sono

opposti e «l’una spiegazione esclude l’altra »; il principio che rende possibile la conciliazione delle due vedute deve

essere posto fuori di entrambe e quindi anche « fuori di ogni possibile rappresentazione empirica della natura, cioè nel

soprasensibile ». La visione finalistica può in particolare intervenire a integrare, pur senza pretese conoscitive,

l’esplicazione meccanica dei fenomeni della vita: «il bello, scrive Kant, percorrere con l’aiuto dell’anatomia comparata

la grande creazione degli esseri organici per vedere se non vi sia qualche cosa di simile ad un sistema procedente da un

principio generatore e non essere costretti a star confinati nello studio immediato degli oggetti, che non ci illumina

intorno alle loro origini ed a rinunziare senza speranza ad ogni pretesa di penetrare la natura in questo campo; la

concordanza di tante specie animali in un certo schema comune che sembra loro servir di principio non solo nella

struttura dello scheletro, ma anche nell’ordine delle altre parti, fa nascere un debole raggio di speranza di poter

concludere qui qualche cosa con l’aiuto del principio del meccanicismo, senza del quale non vi è scienza ».

L’interpretazione finalistica dei fenomeni della vita serve dunque, per Kant, anche di aiuto metodico alla ricerca

meccanicistica, anche se si deve sempre tener presente che, con la nuova prospettiva non si è fatto altro che «rimandare

più in là il principio esplicativo» e dare un diverso respiro, non conoscitivo, alla più concreta ricerca conoscitiva.

Possiamo cosi pensare il mondo organico come una successione concatenata di prodotti meccanici che, tutti insieme,

realizzano un fine presente fin dall’inizio e costituiscono un processo unitario. Se teniamo conto che l’esplicazione della

visione finalistica della natura trae la sua spinta iniziale dalla vita morale e dalla suprema finalità che in essa si afferma,

comprenderemo anche che per Kant il fine ultimo dell’esistenza del mondo non potrà essere che l’uomo, o, più

propriaménte, « l’esistenza d’una ragione tale che nell’ordine dei fini possa essere a se medesima la legge

suprema»; se non fosse così o l’esistenza del mondo «sarebbe senza scopo o avrebbe per principio dei fini, ma senza un

fine ultimo »

Dal Pra, Sommario di storia della filosofia.