LE FILOSOFIE ELLENISTICHE:

STOICISMO, EPICUREISMO, SCETTICISMO

A partire dal III secolo a. C. si svilupparono in particolare tre importanti movimenti filosofici che aprirono la strada

alla cosiddetta età ellenistica: il termine ellenismo fu introdotto nell’Ottocento dallo storico tedesco Droysen per

indicare il periodo compreso, grosso modo, tra il III secolo a.C. e il IV secolo d.C., periodo in cui la civiltà greca, cioè

degli Elleni, si impose nei vasti territori conquistati da Alessandro Magno: la cultura e la lingua greca quindi si

diffusero ampiamente nel bacino del Mediterraneo e nel vicino Oriente, dove si erano formati appunto i regni

ellenistici, nati dallo smembramento dell’impero di Alessandro. In questa nuova realtà geopolitica, che superava

definitivamente i confini della Grecia classica, fu proprio l’elemento greco a prevalere sia sul piano socio-politico, in

quanto le minoranze greche divennero le oligarchie dominanti dei nuovi Stati, sia sul piano della comunicazione

culturale, in quanto la lingua della Grecia divenne la lingua ufficiale di una cultura letteraria, filosofica e scientifica che

si ispirava direttamente alla grande tradizione greca. Stoicismo, epicureismo e scetticismo furono l’espressione di

questi grandi cambiamenti e furono filosofie portatrici di almeno due nuovi valori culturali: l’individualismo e il

cosmopolitismo. La loro caratteristica comune fu quella di non essere più semplicemente filosofie legate ad una polis,

come lo erano state tutte quelle precedenti, in quanto esse si presentarono soprattutto come elaborazioni culturali

cosmopolite, aventi cioè un significato più universale, che valeva per tutti e non si riferiva solo alle popolazioni e ai

valori della civiltà greca. Non a caso infatti lo stoicismo e l’epicureismo ebbero larga diffusione nel mondo romano.

Questo atteggiamento aperto e cosmopolita si fondò quindi sul sentimento di appartenenza ad una comunità umana

universale, che non riconosceva più confini e che tendeva a superare qualsiasi distinzione etnica e culturale. Anche

l’individualismo fu una conseguenza della crisi della polis, in quanto il cittadino greco, in particolare la minoranza

intellettuale, non si identificò più immediatamente ed esclusivamente con la vita e con gli interessi collettivi della

propria città: si sviluppò invece una tendenza a rinchiudersi in se stessi, a ricercare una felicità personale ed

individuale, dal momento che non era più possibile realizzare la felicità di tutti e il bene comune, il bene dello Stato.

In questo nuovo orizzonte culturale e storico cambiò anche il carattere della ricerca filosofica, che cominciò ad

abbandonare l’impostazione sistematica che era stata propria del platonismo e dell’aristotelismo (impostazione

sistematica = sviluppare una visione della realtà completa, coerente ed organica, estesa a tutte le discipline filosofiche)

e restrinsero il campo dell'indagine a tre grandi aree disciplinari: la logica, che comprese in sé anche il discorso

gnoseologico; la fisica, che comprese in sé, in un unico discorso, anche metafisica e cosmologia; e l’etica, che

comprese in sé anche la politica. All’interno di questi tre grandi ambiti, fu decisamente prevalente quello etico, tanto è

vero che queste filosofie furono considerate soprattutto filosofie morali. La ricerca del bene e della felicità individuali

divenne lo scopo supremo della speculazione filosofica. Da questo punto di vista stoicismo, epicureismo e

scetticismo attuarono una notevole semplificazione della ricerca filosofica rispetto alla complessità e all’organicità dei

sistemi filosofici di Platone e Aristotele. Le due istituzioni simbolo di questa civiltà ellenistica furono il Museo e la

Biblioteca di Alessandria d’Egitto: il Museo fu un vero e proprio centro di ricerca scientifica mentre la Biblioteca fu il

centro di raccolta di testi più grande dell’antichità (si parla di alcune centinaia di migliaia di libri).

STOICISMO

GNOSEOLOGIA : LE SENSAZIONI E LE RAPPRESENTAZIONI

Sul piano storiografico lo stoicismo è stato suddiviso in antico (Zenone, Cleante, Crisippo, III-II secolo a.C.), medio

(Panezio, Posidonio, II-I secolo a.C.) e nuovo (Seneca, Marco Aurelio, Epitteto, I-III secolo d.C.). Zenone, maggior

esponente dello stoicismo antico, fondò, intorno al 300 a.C., una scuola filosofica che fu chiamata Stoà. Gli stoici

sostennero una teoria gnoseologica rigorosamente empiristica e sensistica, secondo cui la fonte unica della

conoscenza umana era costituita dai sensi: i sensi infatti ricevevano l’immagine degli oggetti corporei (l’impressione) e

la trasmettevano all’anima, in cui si formava la rappresentazione, che essi chiamarono phantasia (= rappresentazione

logico-mentale). Le rappresentazioni razionali dipendevano dunque dalle sensazioni: la differenza tra sensazione e

rappresentazione era data dal fatto che la prima aveva un carattere esclusivamente materiale e sensibile, mentre la

seconda possedeva anche un aspetto intellettuale e immateriale. Le rappresentazioni infatti si formavano nell’anima e

questa non era concepibile semplicemente come una “cosa” che veniva modificata dalle sensazioni: l’anima infatti era

essenzialmente attività (quindi non una cosa, non una sostanza), principio di vita in grado di rielaborare attivamente e

logicamente le percezioni ricevute. L’anima quindi non era certamente una sostanza metafisica spirituale, come lo era

per i pitagorici e per Platone, ma era invece quel centro di attività che faceva vivere i corpi e che consentiva di

unificare, coordinare e interpretare logicamente i dati sensibili. Suo compito era anche quello di stabilire la verità delle

proprie rappresentazioni, dando l’assenso o negandolo (dare l’assenso = formulare un giudizio di esistenza e di

verità). Infatti la mente poteva produrre delle rappresentazioni non del tutto corrispondenti alle sensazioni. La falsità

e l’errore consistevano dunque nel dare l’assenso alle rappresentazioni mentali prive di evidenza e precisione, non

perfettamente corrispondenti cioè ai dati provenienti dalle sensazioni, oppure provenienti da sensazioni confuse ed

imprecise; al contrario la verità nasceva dall’assenso dell’anima (= della ragione) a rappresentazioni assolutamente

evidenti e certe, derivanti cioè da sensazioni chiare e precise, in grado quindi di riprodurre fedelmente la struttura

oggettiva delle cose. Zenone chiamò comprensive o catalettiche (dalla parola greca che significava “comprendere,

afferrare, apprendere”) tali rappresentazioni evidenti. Di fronte alle rappresentazioni non evidenti, gli stoici

sostennero la necessità di sospendere l’assenso, al fine di evitare gli errori (detto in altre parole, non si dovevano

formulare giudizi su qualcosa che non si basasse su precise e chiare percezioni sensoriali).

LA LOGICA DELLE PROPOSIZIONI: GRAMMATICA, LOGICA E SIGNIFICATO

Molto importanti furono le teorie logiche degli stoici, i quali approfondirono le scoperte aristoteliche, studiando in

particolare la logica delle proposizioni. Fu un merito dello stoicismo aver introdotto la distinzione chiara e precisa tra

la grammatica e logica propriamente detta: la grammatica era lo studio delle espressioni verbali, ossia del linguaggio,

delle parti del discorso. Gli stoici studiarono così le regole relative alla morfologia delle parole e alla loro sintassi. La

logica invece si configurò come lo studio dei significati logici delle parole e delle loro connessioni, quindi le

proposizioni, i ragionamenti, i sillogismi, i sofismi. Una differenza fondamentale rispetto ad Aristotele fu il valore

attribuito alla logica: mentre per il grande filosofo essa era essenzialmente strumento delle scienze, ossia conoscenza

propedeutica, per gli stoici invece la logica era essa stessa scienza a tutti gli effetti, una scienza che possedeva un

proprio oggetto specifico (i significati, le leggi formali di connessione ecc.). La premessa della logica stoica fu

costituita dalla teoria del significato, che ha avuto grande importanza storica. Gli stoici compresero che il significato

di una parola o di un enunciato non coincideva né con la cosa designata (che si trovava al di là del linguaggio) né con

la stessa parola che designava (il segno grafico o fonetico), ma era qualcosa di intermedio tra essi, era cioè un

contenuto logico immateriale, incorporeo (ma comunque non sostanziale, nel senso che non costituiva una sostanza

spirituale), che si distingueva sia dai segni sia dalle cose designate. Gli stoici dunque introdussero una distinzione

ancora oggi ritenuta valida, quella tra il significante, ossia le espressioni linguistiche, i simboli, i segni, e il significato,

ossia il contenuto logico-concettuale delle parole e dei segni. Pertanto la funzione di questo significato immateriale

era soprattutto quella di riferirsi alle cose, ossia di denotarle, di designarle nella loro pura e semplice oggettività ed

individualità concreta, mentre in Platone e in Aristotele il concetto o l’idea (corrispondenti al significato razionale

degli stoici) erano stati intesi come termini logici che riflettevano e coglievano l’essenza ontologica delle cose, quindi

non semplicemente le cose. Essi infatti avevano cercato l’essenza e la definizione degli enti e si erano posti domande

del tipo “il concetto A è incluso nel concetto B?”. Invece il “significato” di cui parlavano gli stoici non presumeva di

cogliere le essenze, ma semplicemente di denotare le cose. Dalla fondamentale concezione del significato scaturirono

le altre teorie logiche stoiche, in cui fu evidente la differenza rispetto ad Aristotele. In genere, per cogliere tale

differenza, si suole dire che la prima fu essenzialmente una logica dei termini mentre la seconda fu essenzialmente

una logica delle proposizioni. Aristotele infatti aveva studiato soprattutto le regole di connessione, di inclusione o

esclusione, esistenti tra i termini (rapporto tra soggetto e predicato) di una o più proposizioni dichiarative o assertive

(del tipo “A è B”, “A non è B”, in cui si afferma o si nega qualcosa di qualcos’altro); per gli stoici invece il significato

logico di un giudizio non si concentrava nei singoli termini o nelle loro connessioni, ma era dato invece dalla

proposizione presa nel suo insieme, nella sua interezza, nel suo costituire la parte minima e atomica del discorso

(quindi le strutture elementari della logica non erano i termini, come per Aristotele, ma le proposizioni). Essi

considerarono quelle proposizioni che descrivevano immediatamente e direttamente un evento o uno stato di cose:

ad esempio “piove”, “è giorno”. “Paolo va a scuola” ecc. Gli stoici quindi stabilirono una stretta correlazione tra le

proposizioni e i dati di fatto empirici, nel senso che le prime esprimevano direttamente i secondi. La validità dei

sillogismi stoici era data quindi non solo dalla correttezza formale della deduzione ma anche e soprattutto dalla

relazione istituita tra frasi e esperienza: se ad esempio affermo “se è giorno c’è luce. E’ giorno: dunque c’è luce”, la

conclusione “c’è luce” deriva necessariamente dalla verità della premessa (“è giorno”), empiricamente verificata. In

quanto nascevano da proposizioni che descrivevano sempre fatti o eventi reali, i sillogismi degli stoici risultavano

essere produttivi di nuove conoscenze, mentre quelli aristotelici, essendo una concatenazione analitica di concetti

ognuno dei quali conteneva l’altro, non aggiungevano informazioni nuove sulla realtà. Per tutto questo possiamo dire

che quella stoica non fu una logica concettuale, basata cioè sui termini-concetti, ma fu invece una logica

proposizionale. Logica proposizionale significava due cose: 1) in primo luogo che i termini, le parole, non

denotavano le essenze metafisiche delle cose ma indicavano semplicemente le cose così come apparivano nella loro

esistenza concreta; 2) in secondo luogo che i termini, presi singolarmente e separatamente, non possedevano un

significato compiuto, significato compiuto che invece essi acquistavano quando venivano connessi formando una

proposizione. Era dunque la proposizione nel suo insieme a possedere un vero significato. Studiando le

argomentazioni (= concatenazioni di proposizioni), gli stoici approfondirono le regole formali di inclusione,

esclusione e deduzione relative ai sillogismi ipotetici (del tipo “se…allora”), disgiuntivi (del tipo “o…o”) e probabili

(del tipo “se…allora, ma…quindi”). In questo ambito furono fondamentali gli studi relativi ai diversi tipi e alle

diverse funzioni dei cosiddetti connettivi logici, come la congiunzione “e”, la disgiunzione “o”, la coppia “se…allora”

ecc. Gli stoici quindi approfondirono e completarono le analisi aristoteliche e pervennero a risultati di grande rilievo,

tanto da preparare il terreno al moderno calcolo proposizionale. Essi individuarono cinque schemi di inferenza logica

(= deduzione, passaggio logico) tra enunciati:

1) se A, allora B; ma A; quindi B (= “se è giorno allora c’è luce; ma è giorno, quindi c’è luce”);

2) se A, allora B; ma non B; quindi non A (= “se è giorno allora c’è luce; ma non c’è luce, quindi non è giorno”);

3) non si danno A e B insieme; ma A; quindi non B;

4) o A o B; ma A; quindi non B;

5) o A o B; ma non B; quindi A.

METAFISICA E COSMOLOGIA

Secondo gli stoici la realtà era costituita da due principi, che formavano un’unica sostanza indissolubile ed assoluta.

Esistevano cioè un principio attivo, creativo e vitale, e uno passivo, identificato nella materia, su cui agiva il principio

attivo. E’ opportuno precisare comunque che questi due principi non davano luogo a nessun dualismo, essendo del

tutto interni all’unica sostanza. Essi erano simili piuttosto ai concetti aristotelici di potenza (materia) e atto (principio

attivo), di materia e forma, anche se per gli stoici il concetto di sostanza si applicava solo a tutta la realtà, alla natura

nel suo insieme e non ai singoli individui naturali, come aveva fatto Aristotele. Il principio formale attivo fu indicato

con vari nomi, che esprimevano però il medesimo concetto: fu chiamato infatti fuoco (= il calore primordiale da cui

si originava la vita) o pneuma (= il soffio vitale che animava le cose) o logos (= l’intelligenza divina che governava il

mondo e che conteneva le ragioni seminali, ossia le forme da cui si originavano tutti gli enti del mondo). Questo

fuoco o pneuma o logos era dunque il principio divino, era il demiurgo, era l’anima e l’artefice del mondo, era cioè

l’alfa e l’omega da cui tutto si era formato e a cui tutto ritornava. Tale soffio vitale, tale mente cosmica penetrava in

tutte le cose, raggiungendo i livelli più profondi della materia (che dunque era vivente), anche se esistevano parti in

cui essa era più presente che in altre, come ad esempio nell’anima dell’uomo, che appunto era molto simile alla mente

divina che l’aveva generata. L’essere umano occupava quindi una posizione di privilegio nella gerarchia del mondo,

proprio perché la sua anima racchiudeva la parte più nobile e pura del soffio caldo universale. Per gli stoici dunque

questo principio divino risultava essere immanente al mondo e coincidente con esso, identificandosi in tutto e per

tutto con la natura. Pertanto la concezione metafisica degli stoici fu decisamente panteistica ed immanentistica.

Questa realtà assoluta, in cui il divino coincideva con le cose, si basava dunque su una legge di necessità, nel senso

che nulla accadeva per caso e tutto invece era necessario, dal momento che una ragione provvidenziale attraversava e

finalizzava il mondo. Il logos divino che governava le cose aveva già previsto e predeterminato ogni evento: il mondo

quindi risultava essere profondamente razionale, giusto e buono. Sul piano etico questa teoria metafisica si basò sul

concetto di fato, di destino, come vedremo. Sul piano cosmologico invece si ebbero due teorie importanti: in primo

luogo la concezione ciclica della vita cosmica, secondo cui appunto la vita del cosmo si svolgeva secondo cicli sempre

identici, in cui si ripetevano le medesime vicende secondo un medesimo ordine. Tutto cominciava con il grande

fuoco iniziale (la conflagrazione cosmica) e tutto terminava con un grande fuoco finale, per poi ricominciare da capo

all’infinito. Gli stoici inoltre, proprio perché concepirono la materia come un unico sostrato omogeneo e continuo,

non credettero nell’esistenza dell’etere, ossia del quinto elemento puro e incorruttibile che, secondo Platone e

Aristotele, formava i corpi celesti. Quindi la materia degli astri era la stessa che si trovava sulla Terra.

ETICA

L’etica degli stoici fu una diretta conseguenza di queste premesse fisiche e metafisiche: la saggezza infatti consisteva

nel pieno riconoscimento e nella integrale accettazione dell’ordine razionale necessario che governava il mondo. Il

vero saggio infatti era colui che si adeguava e si piegava alla necessità che dominava la propria vita, la natura e il tutto.

In questo senso la saggezza consisteva soprattutto nel “vivere secondo la natura” (Crisippo) e “con se stessi

“(Zenone). Seguire la natura significava essenzialmente e soprattutto vivere secondo la propria razionalità, in quanto,

come abbiamo visto, tutta la realtà, e l’uomo in essa, risultava profondamente razionale. La libertà umana quindi non

era assoluta, in quanto essa non poteva eludere quell’ordine necessario che governava le cose e la stessa vita umana.

Bisognava quindi riconoscere e accettare la propria dipendenza dalla natura, da quella legge di necessità che dominava

il tutto. Questo atteggiamento implicava il concetto di fato: vero saggio era colui che accettava integralmente il

proprio destino, nel bene e nel male, fino al punto da amarlo (“amor fati”), da esserne totalmente consapevole, anche

perché nessuno poteva sfuggire ad esso e sarebbe stato stolto e vano combatterlo. In questo contesto il male venne

identificato con quel comportamento che tendeva a negare la propria natura razionale, ossia con quello stile di vita

che non si atteneva ai principi e alle regole dettate dalla ragione, che non riconosceva il destino e la razionalità

necessaria immanente in tutte le cose, a cui non ci si poteva sottrarre. Se dunque esisteva un ordine superiore, un

fato, che l’uomo doveva comunque riconoscere e accettare, in che termini si poteva parlare di libertà umana? Gli

stoici affrontarono questo problema e furono i primi ad elaborare il concetto di libero arbitrio: cosa significava libero

arbitrio? L’uomo non poteva certo modificare il proprio destino, ossia quelle cause remote, perfette, primarie e

intrinseche alla natura oggettiva delle cose e all’esistenza, cause che precedevano ogni scelta e ogni atto. Esistevano

però anche delle azioni dovute a cause per così dire prossime, non primarie, estrinseche, occasionali, che invece

dipendevano dall’assenso dell’uomo, dalla sua volontà più o meno consapevole: solo rispetto a questo tipo di cause si

poteva parlare di libero arbitrio. Esso consisteva nel fatto che ogni individuo potesse scegliere indifferentemente tra

opzioni opposte, potesse dare il suo assenso a certe cose o negarlo, assumendosi la responsabilità personale della

propria scelta, fermo restando che tale assenso volontario e consapevole era a sua volta condizionato da pulsioni

istintive e inconsapevoli. Evidentemente queste azioni volontarie e “libere” presupponevano l’ordine delle cause

necessarie (il fato) e conseguivano da esse: quindi il libero arbitrio era relativo e limitato in quanto l’uomo non poteva

autodeterminarsi in modo assoluto. L’essere umano aveva solo il potere di sottrarsi a questi condizionamenti esterni,

poteva negare il proprio assenso ai beni esteriori, alle tentazioni, alle passioni e alle lusinghe del mondo: era questo lo

scopo ultimo del saggio stoico, che appunto perseguiva il raggiungimento di uno stato di indifferenza,

imperturbabilità e apatia (= non passione) rispetto agli interessi mondani e alle passioni. La saggezza richiedeva

dunque il dominio, la totale sottomissione delle passioni: ma cosa erano le passioni? Gli stoici negarono che esse

potessero essere considerate come la manifestazione di una presunta parte irrazionale dell’uomo, dal momento che

avevano escluso che nell’uomo e nella natura esistesse una qualche irrazionalità. Le passioni erano quindi quegli stati

di passività e di negatività in cui l’anima veniva a trovarsi quando dava il suo assenso a rappresentazioni sbagliate,

quando cioè non possedeva una consapevolezza, una conoscenza adeguata delle cose. Le passioni quindi erano

affezioni negative generate da giudizi errati, in quanto nascevano in corrispondenza di un errore, di una ignoranza, nel

senso che l’anima era portata ad agire istintivamente senza conoscere in modo adeguato le cause e gli scopi delle

proprie azioni. Ritornarono così nell’etica stoica alcuni spunti socratici, soprattutto l’idea secondo cui il male e i vizi

sarebbero il frutto di una conoscenza inadeguata, cioè di una ignoranza del vero bene. Da questo punto di vista le

passioni si configurarono come una sorta di malattia dell’anima, come una patologia della ragione, che appunto era

portata a formulare giudizi errati. Il saggio stoico, che conosceva la legge eterna e immutabile del logos universale e si

immedesimava in essa, era colui che, sulla base di questa consapevolezza, riusciva a raggiungere il pieno controllo e la

totale sottomissione delle passioni (“apatia”): infatti gli uomini dominati dalle passioni erano come degli schiavi,

mentre i saggi erano invece uomini liberi e padroni di sé. All’interno di questa concezione etica, la filosofia si

configurò come una sorta di “terapia delle anime”, come una profilassi o prevenzione, in quanto essa offriva agli

uomini gli strumenti conoscitivi necessari per difendersi dal male, dagli errori e dalle passioni. Il modello etico

proposto dagli stoici fu dunque sostanzialmente ascetico, volto a negare i beni e le attrattive del mondo: essi però si

resero conto che la maggior parte degli uomini non sarebbe riuscita a seguire un modello così rigido e rigoroso e così

mitigarono la loro posizione ammettendo la possibilità di coltivare beni e valori convenienti e utili, che comunque

non contraddicevano i dettami della ragione. Esistevano quindi alcuni doveri che anche il saggio avrebbe potuto

praticare, come il rispetto dei genitori e della patria, come l’amicizia e l’impegno nella vita sociale e politica, tutti

comportamenti che risultavano comunque conformi alla natura razionale dell’uomo. Non ci fu dunque nello

stoicismo una completa svalutazione della socialità e della politica (che fu invece presente nell’epicureismo), e questo

spiega anche perché esso ebbe successo nel mondo romano, particolarmente sensibile alle virtù civili. Proprio sul

terreno della politica gli stoici elaborarono una dottrina del diritto e dello Stato di grande rilevanza storica, che fu

l’espressione di quello spirito cosmopolita che li caratterizzò. Essi sostennero infatti che la libertà appartenesse per

natura a tutti gli uomini e non fosse quindi il privilegio di una polis o di un popolo. Tutti quindi possedevano gli

stessi diritti derivanti dalla medesima natura razionale, diritti universali che superavano i confini degli Stati e dei

popoli e che erano più importanti di qualsiasi legislazione scritta. La ragione e la natura accomunavano tutti gli

uomini, rendendoli cittadini del mondo (prima teoria del diritto naturale).

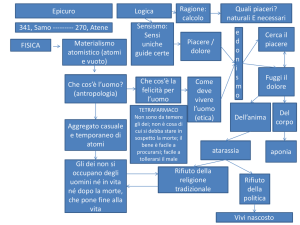

EPICUREISMO

GNOSEOLOGIA: LA CANONICA

Epicuro, filosofo di Samo, visse tra il 341 ed il 270 a.C. Egli fondò una scuola ad Atene, nel 306, denominata il

Giardino. Di questa scuola fu il maestro incontrastato, oggetto di ammirazione e venerazione da parte dei suoi

discepoli. La teoria gnoseologica di Epicuro venne designata con il termine di canonica in quanto il filosofo scrisse un

trattato dal titolo Sul criterio o canone, in cui affrontò appunto il problema della conoscenza. In realtà questa parte

della filosofia epicurea (la canonica) fu considerata molto meno importante della fisica e dell’etica, in quanto Epicuro

svalutò gli studi di logica e si mostrò abbastanza contrario alla sillogistica e alla dialettica, che egli considerò come

teorie astruse e vuote, lontane dalla concretezza delle cose.

Rigettando quindi questa tradizione filosofica, egli fu costretto in un certo senso a ripiegare verso una gnoseologia

ispirata direttamente a Democrito e basata sui concetti di sensazione e di anticipazione (o prolessi). Per Epicuro

infatti le sensazioni erano la fonte unica e certa di ogni conoscenza umana e costituivano pertanto il primo criterio

della verità; le sensazioni costituivano una riproduzione fedele ed evidente delle cose reali, tanto che “non vi è

alcunché che possa confutarle…Né il ragionamento può contraddire le sensazioni, perché ogni ragionamento

dipende dalle sensazioni”. Le sensazioni si formavano dall’incontro degli organi di senso con le immagini (eidola) che

gli oggetti emanavano attraverso atomi molto piccoli.

Il filosofo riprese la teoria degli effluvi o efflussi di Democrito, sostenendo che atomi sottilissimi e mobilissimi si

staccassero dagli oggetti, conservandone la configurazione, per andare a colpire gli organi sensoriali e quindi l’anima,

formata anch’essa da atomi.

Sulla base delle sensazioni si formavano le anticipazioni o prolessi, che erano atti o intuizioni mentali che avevano

l’effetto di produrre nozioni comuni e generali (la prolessi generava un contenuto mentale equivalente grosso modo

al concetto aristotelico), ossia criteri di verità con cui si costruivano i ragionamenti e si prevedevano e anticipavano

eventi e fenomeni futuri (dal momento che le cose tendevano a ripetersi allo stesso modo).

Le sensazioni erano sempre evidenti, vive, forti e certe, per cui l’errore non dipendeva da esse ma nasceva quando i

ragionamenti astratti dell’intelletto alteravano o modificavano l’evidenza delle sensazioni, producendo conoscenze

errate e false. Ne conseguiva che la validità di un ragionamento doveva essere sempre confermata dall’esperienza

sensibile, cioè da ulteriori sensazioni.

FISICA E METAFISICA

La fisica di Epicuro implicò anche la metafisica, dal momento che le due discipline, nella prospettiva epicurea, di fatto

coincidevano: conoscere la natura significava conoscere l’essere in generale. Ritornò in Epicuro la concezione

materialistica, atomistica e meccanicistica di Democrito, secondo cui tutta la realtà era il risultato di aggregazioni

generate dal moto casuale degli atomi nel vuoto: l’esistenza del vuoto era dimostrata dal movimento atomico, poiché

senza vuoto non sarebbe stato possibile alcun movimento. Ricordiamo che il termine materialismo in filosofia indica

l’idea secondo cui la materia estesa nello spazio costituisce l’unica vera sostanza, da cui derivano tutti gli altri aspetti

della realtà (anche il pensiero e lo spirito): quello di Epicuro fu senza dubbio un materialismo atomistico (esiste anche

un materialismo non atomistico). Gli atomi, particelle infinitesime indivisibili, si differenziavano solo per forma, peso

e grandezza, mentre in Democrito si distinguevano per forma, ordine e posizione. Un’altra differenza tra Democrito

ed Epicuro riguardò la forma degli atomi: per il primo esisteva una varietà infinita di forme mentre per Epicuro le

forme atomiche non erano infinite. Inoltre il filosofo di Samo attribuì il movimento degli atomi al loro peso, mentre

il padre dell’atomismo, come abbiamo visto, l’aveva attribuito ad una sorta di moto spontaneo posseduto

naturalmente dagli atomi. Cadendo nel vuoto, gli atomi subivano delle deviazioni casuali imprevedibili ed

indeterminabili: fu questa la teoria del clinamen (= deviazione), secondo cui gli atomi deviavano casualmente dalla

loro traiettoria e quindi si incontravano e scontravano, dando luogo ai corpi e agli oggetti. Pur essendo il risultato di

movimenti meccanici, la natura e il cosmo risultavano del tutto imprevedibili, casuali e non predeterminabili. Con il

clinamen dunque Epicuro introdusse un principio di indeterminazione che fu molto più forte del concetto di

casualità meccanica del mondo di cui aveva parlato anche Democrito. Il mondo era dunque l’effetto delle

aggregazioni casuali e meccaniche degli atomi, ma non era unico, in quanto il moto infinito degli atomi generava una

pluralità di mondi: su questo punto Epicuro e Democrito concordarono. La conseguenza più rilevante della teoria del

clinamen si ebbe sul piano etico, in quanto il principio di libertà (= nel senso di non pre-determinazione) fu riferito

non solo ai processi atomici e naturali ma anche e soprattutto alla vita umana, caratterizzata dal libero arbitrio: le

azioni dell’uomo non erano predeterminabili, per quanto egli fosse condizionato dall’ambiente e dalle leggi della

natura. L’uomo infatti era dotato di una libertà imprevedibile, di una sorta di indifferenza rispetto alle scelte possibili

che egli poteva compiere.

ETICA

Diversamente da Democrito, la fisica di Epicuro fu completamente subordinata a motivazioni di carattere etico: in

altre parole, la conoscenza del mondo aveva un senso e una funzione solo in quanto permetteva di conoscere la

strada per raggiungere il bene e la felicità. Infatti le conoscenze dovevano servire soprattutto a liberare l’uomo dalle

sue antiche paure. Ritornò quindi nell’epicureismo quella concezione terapeutica della filosofia che abbiamo

incontrato anche nello stoicismo: Epicuro infatti concepì la propria riflessione filosofica come una medicina, come

una sorta di farmaco che serviva a curare e guarire le malattie della psiche umana. In particolare egli ritenne che la

filosofia fosse un tetrafarmaco (= medicina composta da quattro principi attivi, ossia i quattro precetti fondamentali

per essere felici) in grado di risolvere questi problemi:

1) liberare l’uomo dalla paura degli Dei;

2) liberarlo dal timore della morte;

3) dimostrare che il dolore era provvisorio e poteva essere vinto;

4) affermare che il piacere era possibile da realizzare e indicare quali fossero i piaceri da coltivare.

Una massima del filosofo Filodemo di Gadara riassunse così queste quattro prescrizioni “la divinità non incute

timore, né la morte il turbamento, il bene (il piacere) si può ottenere con facilità e il male (il dolore) è facilmente

sopportabile”.

GLI DEI E LA MORTE

Epicuro, pur avendo elaborato un sistema fisico-metafisico materialistico, non negò l’esistenza degli Dei. Tuttavia

essi, pur esistendo, non avevano nulla a che fare con le vicende umane. Gli Dei infatti erano immortali e vivevano

imperturbati e beati nei cosiddetti intermondi, cioè in quegli spazi o in quelle dimensioni che Epicuro immaginò che

esistessero tra un mondo e un altro. Tali Dei erano degli esseri perfetti ed autosufficienti del tutto estranei ed

indifferenti alle vicende umane e l’uomo pertanto non aveva alcuna ragione di temerli, proprio perché essi non si

curavano affatto di lui. Non esisteva dunque alcuna provvidenza divina necessaria che agiva nel mondo e lo

governava, come avevano sostenuto gli stoici. Anche la presenza del male nel mondo non era da attribuire agli Dei.

Epicuro tuttavia, pur ammettendo l’esistenza di principi divini, si allontanò moltissimo dalle concezioni religiose

popolari e volgari del suo tempo, in cui vide un concentrato di superstizioni, di fantasie e di riti del tutto inutili,

insensati e assurdi “empio non è chi non riconosce gli Dei del volgo, ma chi agli Dei applica le opinioni del volgo”.

D’altra parte, per essere coerente con le proprie premesse metafisiche e fisiche, il filosofo immaginò che anche tali

Dei fossero costituiti da atomi, anche se si trattava di atomi infinitamente più sottili e veloci di quelli che formavano

gli altri corpi, atomi capaci di penetrare dappertutto, anche nell’anima dell’uomo, senza incontrare ostacoli.

Sgombrato il campo dalla paura degli Dei, bisognava altresì vincere la paura della morte, che da sempre era fonte di

infelicità e di dolore per gli uomini. Per dimostrare che la morte non fosse da temere, Epicuro sostenne che non

esistesse alcuna vita oltre la morte del corpo: infatti anche l’anima risultava essere un aggregato di atomi più leggeri,

mobili e sottili, che alla morte del corpo si disgregavano e si disperdevano. Con la morte quindi l’uomo si annullava, e

per questo non aveva alcuna seria ragione di temerla. Così Epicuro espresse questo concetto “il male dunque che più

ci atterrisce, la morte, è nulla per noi, perché quando ci siamo noi, la morte non c’è; e quando c’è la morte noi non

siamo più”.

IL PIACERE E IL DOLORE: L’ETICA EDONISTICA

Rimaneva da risolvere però il problema del dolore e della sofferenza fisica e morale e ad essi il filosofo contrappose

un’etica edonistica (hedonè = piacere), basata cioè sulla ricerca dei piaceri “diciamo che il piacere è principio e fine

della vita. Sappiamo infatti che il piacere è il bene primo e a noi connaturato”. Dolore e piacere si escludevano a

vicenda, costituivano cioè una coppia di opposti: il piacere era ciò che andava costantemente ricercato, quindi

coincideva con il bene, mentre il dolore era ciò che andava rifuggito, quindi coincideva con il male. Se i piaceri erano

dunque un bene, in quanto connaturati all’uomo, non tutti i piaceri però erano da ricercare e da scegliere; e se i dolori

erano senz’altro un male, non tutti però erano tali da dover essere fuggiti, in quanto da alcuni dolori potevano

svilupparsi piaceri maggiori. Epicuro elaborò una classificazione in virtù della quale esistevano i piaceri naturali e

necessari, quelli naturali ma non necessari e infine quelli né naturali né necessari. I piaceri o bisogni (il concetto di

piacere coincideva con quello di bisogno) naturali e necessari erano soprattutto quelli legati al cibo e al vestiario, due

bisogni abbastanza facili da soddisfare. I bisogni naturali ma non necessari erano soprattutto quelli relativi all’istinto

sessuale, ed erano già più difficili a essere soddisfatti. I bisogni né naturali né necessari erano quelli del lusso, dello

sfarzo, della gloria, del potere ecc., erano praticamente sconfinati e molto difficili da soddisfare. Inoltre i piaceri

vennero classificati in statici e dinamici: gli statici (definiti catastematici) erano quelli che producevano una condizione

di stabilità, quiete e tranquillità, da cui derivava uno stato di benessere. Al contrario i piaceri dinamici (definiti cinetici)

avevano l’effetto di produrre instabilità, inquietudine, fatica e turbamento. Ad esempio, erano piaceri dinamici, quindi

da non ricercare, la dissolutezza, il matrimonio, l’ingordigia, gli onori, la ricchezza, la fama, la vita politica eccetera.

Come si può notare, una conseguenza importante di questa teoria etica fu la netta svalutazione, anzi il rifiuto,

dell’attività politica, dell’impegno civile, considerato fonte di dolore, affanno e inquietudine. Epicuro non credeva più

nella realizzazione dell’individuo nell’ambito della polis, non credeva che il singolo potesse raggiungere il bene e la

felicità immedesimandosi nella vita collettiva della comunità. Tuttavia egli attribuì importanza all’amicizia:

diversamente da Aristotele, che aveva considerato l’amicizia una virtù, per Epicuro invece essa era soltanto un

sentimento, un affetto. L’amicizia si risolveva in ultima analisi in una forma di “piacere”: infatti il piacere vero e

proprio era quello rivolto verso se stessi mentre il “piacere” dell’amicizia era rivolto verso gli altri.

SCETTICISMO

La terza grande corrente filosofica dell'età ellenistica fu quella scettica, il cui fondatore fu Pirrone di Elide, vissuto tra

il IV e il III secolo a.C.: egli partecipò alla spedizione di Alessandro Magno in Asia, non lasciò alcuno scritto e il suo

pensiero ci è stato trasmesso attraverso l’opera del suo discepolo Timone e di altri dossografi e studiosi dell’antichità.

Lo scetticismo si affermò anche nell’ambito dell’Accademia platonica, prima con Arcesilao (III secolo a. C.) e poi con

Carneade (II secolo a. C.). Inoltre la tradizione scettica fu continuata da Enesidemo (I- II secolo d. C.) e da Sesto

Empirico (II - III secolo d. C.). Quale fu l’esigenza di fondo da cui mosse la riflessione di Pirrone? Fu quella di

contestare l’impostazione ontologica delle cosiddette filosofie dogmatiche, quelle, tanto per intenderci, di Parmenide,

di Platone, di Aristotele. Non si comprende quindi il senso delle teorie scettiche senza questo confronto critico con le

filosofie dogmatiche (scetticismo contro dogmatismo). Queste ultime avevano coltivato l’illusione di poter fare un

discorso esauriente e sensato sull’essere metafisico profondo, come se il pensiero dell’uomo potesse raggiungere e

cogliere tale dimensione e potesse altresì esprimerla attraverso il linguaggio. In realtà, secondo Pirrone e gli altri

scettici, la mente umana non possedeva questo potere, ossia non era in grado di parlare dell’essere, delle sostanze e

del non essere come se si trattasse di fenomeni percepiti attraverso i sensi: detto in altre parole, alla conoscenza

umana era precluso l’essere metafisico. Le sentenze di Parmenide sull’essere, le idee di Platone, le sostanze, le

definizioni e le categorie di Aristotele apparivano agli scettici come nozioni arbitrarie, infondate, impossibili. L’idea di

fondo dello scetticismo pirroniano si basò pertanto sulla convinzione che l’uomo non potesse raggiungere una

conoscenza della realtà che oltrepassava gli enti particolari e concreti dell’esperienza: non era possibile cioè conoscere

le essenze intellegibili, le realtà ultrasensibili, i generi comuni delle cose, ovvero non era possibile conoscere la verità

ultima del mondo, che era appunto una verità metafisica. Il sapere umano era dunque limitato e relativo, relativo ai

fenomeni dell’esperienza, cioè a come le cose apparivano alla sensibilità umana: gli scettici quindi non negarono che

l’uomo potesse avere sensazioni e rappresentazioni chiare ed evidenti, ma si rifiutarono di riferire e connettere tali

rappresentazioni all’esistenza di una presunta realtà nascosta, metafisica, intellegibile. La ragione non poteva andare

oltre i dati provenienti dai sensi, in quanto non ne aveva il potere. Conoscere il mondo significava conoscerlo solo e

soltanto come fenomeno (= ciò che appare) che si presentava al soggetto senziente. Contro quei sistemi filosofici

dogmatici che pretendevano di raggiungere e possedere la verità ultima delle cose, Pirrone teorizzò la pratica

dell’epoché (termine greco che significa sospensione, arresto). In cosa consisteva? Consisteva nella sospensione del

giudizio, nel rifiuto di dare definizioni, di fare affermazioni perentorie sulla verità e sulla falsità, sull’essere e sul non

essere, sui generi sommi, sulle categorie universali della realtà ecc. Corollario dell’epoché era l’afasia, ossia il silenzio, il

rifiuto di pronunciare affermazioni o negazioni definitive e universali sulle cose, dal momento che l’uomo non

possedeva un criterio assoluto di verità “noi sospendiamo il giudizio: le categorie dell’essere, che i dogmatici usano

con tanta sicurezza, ci risultano incerte e oscure; noi non vediamo nella realtà nessun soggetto, nessun predicato, ma

soprattutto nessuna copula che possa congiungerli nel mentre li separa”. Il vero sapiente praticava quindi l’epoché,

che tuttavia non gli impediva di continuare a ricercare e a sperimentare quelle verità relative che comunque erano del

tutto sufficienti per orientarsi nel mondo e per raggiungere quello stato di indifferenza e impassibilità (atarassia) che

gli scettici indicarono come il bene supremo. L’atarassia fu dunque l’approdo finale del pensiero scettico, il suo scopo

etico, in quanto consentiva al saggio di non perdersi in vani discorsi, di non immischiarsi nelle dispute e nelle lotte del

mondo, di provare indifferenza verso il bene e verso il male, verso il vero e verso il falso, verso la vita e verso la

morte.