CUORE

Prof. Schiavone

17/04/2007

8.00- 10.00

SCOMPENSO CARDIOCIRCOLATORIO

È una delle patologie più frequenti nella popolazione e una di quelle in assoluto con la quale più

spesso vi troverete a dover fare i conti.

È una sindrome abbastanza complessa per poterne dare una definizione univoca e chiara; la più

generica e che più riproduce la sua realtà clinica è la seguente:

“lo scompenso cardiocircolatorio è una condizione fisiopatologica in cui un’anormalità della

funzione cardiaca è responsabile dell’incapacità del cuore a fornire una quantità di sangue adeguata

alle esigenze metaboliche dei tessuti periferici”.

Nelle condizioni di scompenso abitualmente, a meno che non ci sia un’estrinsecazione clinica

conclamata, la quantità di sangue che arriva ai vari organi e tessuti, in condizioni di riposo, è

sufficiente per un loro normale funzionamento. Mentre si manifesta in modo evidente quando venga

richiesto un aumento della portata cardiaca, per esempio in condizioni di sforzo, inteso in tutte le

sue accezioni, non solo fisico, quindi quando ci dovrebbe essere un implemento della portata

cardiaca, che non può essere assicurato dal cuore. Considerando quest’ultimo aspetto, forse la

definizione più giusta sarebbe quella di una condizione, in cui un’alterazione o funzionale o

strutturale cardiaca renda il cuore incapace di fornire ai tessuti periferici, in maniera istantanea, una

quantità di sangue necessaria per il corretto funzionamento degli stessi, nelle diverse esigenze

metaboliche.

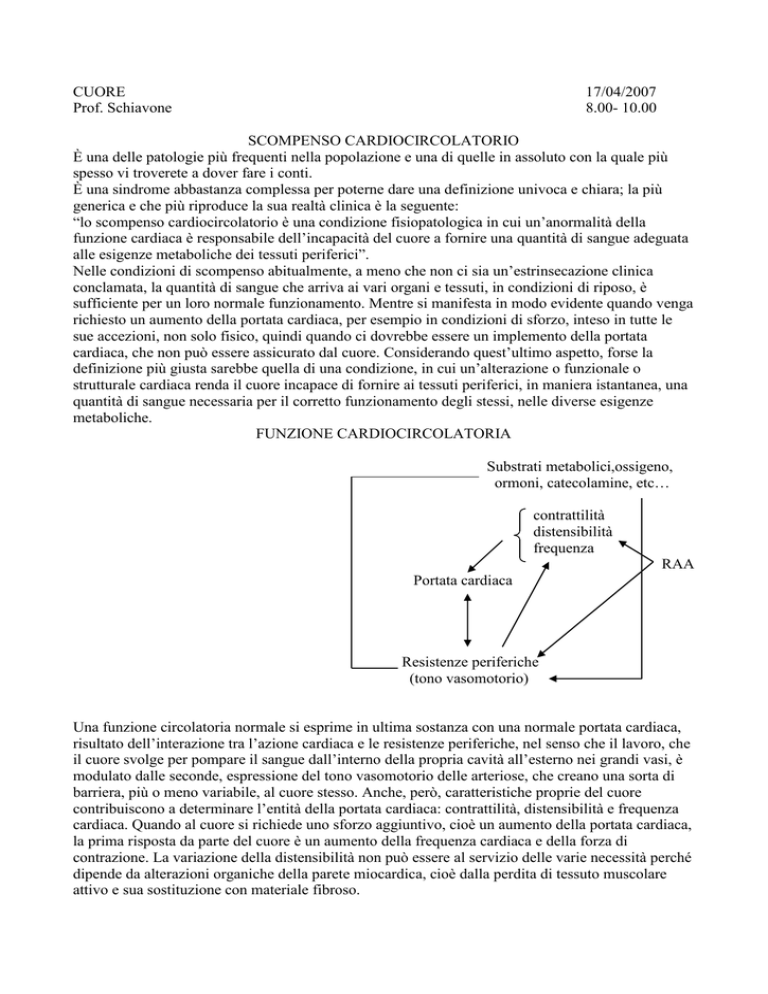

FUNZIONE CARDIOCIRCOLATORIA

Substrati metabolici,ossigeno,

ormoni, catecolamine, etc…

contrattilità

distensibilità

frequenza

RAA

Portata cardiaca

Resistenze periferiche

(tono vasomotorio)

Una funzione circolatoria normale si esprime in ultima sostanza con una normale portata cardiaca,

risultato dell’interazione tra l’azione cardiaca e le resistenze periferiche, nel senso che il lavoro, che

il cuore svolge per pompare il sangue dall’interno della propria cavità all’esterno nei grandi vasi, è

modulato dalle seconde, espressione del tono vasomotorio delle arteriose, che creano una sorta di

barriera, più o meno variabile, al cuore stesso. Anche, però, caratteristiche proprie del cuore

contribuiscono a determinare l’entità della portata cardiaca: contrattilità, distensibilità e frequenza

cardiaca. Quando al cuore si richiede uno sforzo aggiuntivo, cioè un aumento della portata cardiaca,

la prima risposta da parte del cuore è un aumento della frequenza cardiaca e della forza di

contrazione. La variazione della distensibilità non può essere al servizio delle varie necessità perché

dipende da alterazioni organiche della parete miocardica, cioè dalla perdita di tessuto muscolare

attivo e sua sostituzione con materiale fibroso.

Su frequenza e contrattilità, invece, incidono tutta una serie di elementi regolatori di natura

neuroumorale, chimico, ormonale, substrati metabolici, la disponibilità di ossigeno; ma tutto ciò

agisce anche a livello delle resistenze periferiche. Tra portata cardiaca e resistenze periferiche esiste

un equilibrio estremamente complesso, su cui incidono numerosissimi parametri, anche con delle

variazioni che possono inficiare l’azione stessa del cuore; il cuore può aumentare le proprie

contrattilità e frequenza, ma, se contemporaneamente aumentano le resistenze periferiche in misura

notevole, il risultato finale è solo un aumento dello stress parietale del cuore, senza aumentare la

portata cardiaca. Quindi, perché questa modulazione avvenga realmente e proficuamente in

funzione delle esigenze dei tessuti periferici istante per istante, è necessario un sapiente rapporto tra

tutti i parametri che regolano il flusso circolatorio; non sempre tutti questi meccanismi sono diretti

verso lo stesso scopo.

Di fronte ad una condizione in cui il cuore viene sottoposto ad un eccesso di lavoro (per cause

intracardiache, come una stenosi valvolare aortica, od extracardiache, come la presenza di una

fistola artero-venosa), o pressorio o volumico, il cuore stesso risponde con un rimodellamento della

camera ventricolare.

Il sovraccarico presso rio e quello volumico costringono il cuore a lavorare in maniera antieconomica, con eccessiva richiesta e quindi dispendio di ossigeno ed energia. Un sovraccarico

pressorio si ha tutte le volte in cui si pone un ostacolo all’uscita del sangue dal ventricolo sx

nell’aorta e, appunto, le cause possono essere intrinseche al cuore stesso oppure estrinseche.

Poniamo l’esempio di un ostacolo intrinseco al cuore: nella stenosi aortica, per superare tale

ostacolo dato dalla riduzione dell’ostio valvolare, il cuore deve lavorare di più e le singole

fibrocellule muscolari cardiache sono sottoposte ad un maggiore stress. In tal caso, l’aumento dello

stress parietale si traduce in uno stimolo all’iperproduzione proteica , che a propria volta si traduce

in aumento del volume delle fibrocellule e, secondo le vedute più recenti, anche del proprio numero.

Il risultato ultimo è l’aumento dello spessore delle pareti, detto ipertrofia miocardica; normalmente

un cuore pesa tra i 250 e i 300 g, mentre cuori con spiccata ipertrofia possono raggiungere i 450500 g, e anche oltre. In questo modo si ottiene un’accresciuta forza lavoro, perciò l’ipertrofia

sarebbe un meccanismo finalisticamente ben orientato, perché avendo più unità lavorative, si

aumenta il lavoro producibile e si tende a pareggiare quel debito di fatica che ci sarebbe stato senza

questo tentativo di compenso, e che così viene invece ripartito tra più voluminose, e

presumibilmente numerose, fibrocellule. L’ipertrofia miocardica è, però, una condizione

antifisiologica e qui c’è da fare una differenziazione tra muscolo scheletrico e muscolo cardiaco, a

parità di richiesta funzionale: sottoponendo un muscolo scheletrico ad un allenamento continuo,

questo man mano diventa ipertrofico e non è malato, anzi probabilmente funziona molto meglio

della sua controparte normale, come resa energetica. Questo perché mantiene inalterate le proprie

caratteristiche strutturali e funzionali, nonostante l’aumento dello spessore e del numero delle fibre

muscolari. A livello cardiaco, invece, l’ipertrofia fibrocellulare non è accompagnata di solito da un

parallelo aumento della vascolarizzazione; la densità capillare del cuore normale, che è

approssimativamente di un capillare per 5 cardiomiociti, diventa la metà in un cuore ipertrofico,

cioè di un capillare per 10 cardiomiociti. Quindi le cellule sono potenzialmente più produttive, ma

in realtà sono mal nutrite, in quanto l’apporto di ossigeno che ricevono resta pari a quello

precedente l’ipertrofia e quindi causa di una ischemizzazione relativa.

In più, i sistemi neuroumorali od ormonali (angiotensina II, aldosterone, etc),che inducono

l’aumento della sintesi proteica, determinano anche un massivo incremento della quota collagene

del cuore, facendo assumere all’impalcatura fibrosa in percentuale un valore nettamente superiore

rispetto al normale. Anche qui, se nel cuore normale avevamo 5 fibre connettivali per ogni cellula

muscolare, nell’ipertrofia saranno 10 fibre per ogni cellula. Ricapitolando, abbiamo un deficit di

irrorazione ed un’alterazione nel rapporto tra fibrocellule muscolari e quota collagene.

L’alterazione di tale rapporto determina una ridotta distensibilità della massa muscolare; così, le

pressioni di riempimento ventricolare aumentano, perché il cuore non è più così elastico. Tanto per

far capire meglio il concetto di compliance e le sue implicazioni, considerate il cuore come fosse di

gomma; ne esistono diverse qualità, come quella dei palloncini del luna park che è particolarmente

elastica, potendoci insufflare dentro vari litri di gas o liquido distendendoli notevolmente, ma senza

comportare un eccessivo aumento della pressione al loro interno, perché il contenente si adatta

abbastanza bene al contenuto. Un altro tipo di gomma è quella dei copertoni delle automobili, in cui

anche modesti ingressi di aria determinano notevoli innalzamenti di pressione, proprio perché la

distensibilità del materiale è modesta. Quindi, aumentando nel cuore la quota fibrosa, esso

assomiglia sempre più alla gomma dei copertoni, piuttosto che a quella di un palloncino;a parità di

volume di riempimento diastolico, si genera una pressione telediastolica nettamente elevata.

Ne consegue che tale accresciuta pressione si esercita, in particolare, sugli strati subendocardici,

quelli più interni e più a stretto contatto col sangue, che è l’elemento che crea pressione. Per una

questione di fisiologia di circolazione coronaria, che vi verrà spiegata in un secondo momento, nella

parete endocardica la capacità di autoregolazione è zero, o comunque molto bassa, per cui, essa non

può rispondere a questa forza di compressione ab estrinseco aumentando il flusso, cioè

vasodilatando i propri capillari, perché lo sono già al massimo; quindi, si lascia progressivamente

schiacciare da questa pressione endocavitaria elevata e si creano fenomeni di necrosi

subendocardica. È una parete destinata, in un tempo più o meno lungo, a cedere per tutti questi

motivi; infatti, a lungo andare, l’ipertrofia si traduce progressivamente in scompenso

cardiocircolatorio. Quindi, quello che nasce come un meccanismo compensatorio, per

rinormalizzare la funzione cardiaca, ha in realtà in se stesso i germi della distruzione del cuore.

Nel sovraccarico volumico, poi, in fase diastolica arriva un volume di sangue al ventricolo

maggiore di quello che dovrebbe essere; una cavità ventricolare è costruita per contenere in diastole

circa 70, massimo 100 ml di sangue e, quando per diverse condizioni patologiche ne arriva una

quota maggiore, essa tende a dilatarsi. Comportano questa evenienza tutte le condizioni di rigurgito,

per esempio il rigurgito nell’insufficienza aortica, in cui una certa quota di sangue in diastole invece

di progredire in periferia, per la mancata giustapposizione dei lembi ricade all’interno del

ventricolo. Al ventricolo, in seguito al normale ritorno venoso e attraverso il circolo polmonare,

arriva anche la normale quota di sangue reflua dalla periferia, 50-60 ml; a questi si aggiunge quella

quota variabile che ricade nel ventricolo per l’insufficienza valvolare. Lo stesso succede

nell’insufficienza mitralica, in cui una quota di sangue, in aggiunta a quella della normale

circolazione, fa la spola tra l’atrio ed il ventricolo. In conseguenza di questo aumentato volume di

sangue, il ventricolo tende a dilatarsi e, volendo vedere in ciò un certo finalismo, potremmo dire che

lo fa per sfruttare al meglio la legge di Starling (la forza sviluppata in contrazione isometrica è

direttamente proporzionale alla lunghezza iniziale della fibra muscolare, ossia al pre-carico).

Quindi, con la dilatazione ventricolare si possono ottenere delle prestazioni meccaniche contrattili

superiori alla norma, tant’è vero che, nelle situazioni patologiche di rigurgito, inizialmente i pazienti

hanno delle frazioni di eiezione nettamente superiori alla norma: 70-75% contro il 55-60% del

normale.

A lungo andare, però, come avviene anche per gli elastici comuni, le fibre si sfibrano, per cui si

perde la capacità di ritorno alla posizione o dimensioni iniziali al termine della sollecitazione

meccanica, cioè si perde l’elasticità, la compliance del tessuto muscolare cardiaco. La curva che

esprime la legge di Starling ha infatti una iniziale fase ascendente, poi un plateau, dopo di che

decade pressoché verticalmente; quando si ha la rottura del sistema miofibrillare per eccessiva

distensione delle fibre, si ha un decadimento della pulsione contrattile. In più, il consumo di

ossigeno di tali fibrocellule è direttamente proporzionale alla loro lunghezza, e quindi alla misura

del raggio interno della cavità ventricolare; ma non aumenta adeguatamente l’apporto di ossigeno,

perciò si va in deprivazione di ossigeno, che conferisce alle cellule una sofferenza ischemica

cronica che le rende prima o poi prone ad una caduta di funzione e quindi allo scompenso.

Tutti questi fenomeni, che vanno sotto il nome di rimodellamento ventricolare, sono sostenuti da

una noxa consistente in alterazioni strutturali e/o funzionali cardiache, ed essi tendono a pareggiare

questi deficit, però in sostanza a lungo andare aggravano la situazione di partenza. Questo è comune

a tutti i meccanismi di compenso, i quali sono tutti antifisiologici: anche se nascono nell’intento di

parare le alterate funzioni cardiocircolatorie, tuttavia alla fine sono dannosi e tutta la fisiopatologia

dello scompenso cardiocircolatorio si basa sui meccanismi di compenso.

Infarto miocardico

ipertensione

valvulopatie

Sovraccarico funzionale

Stress parietale

Dilatazione

ipertrofia

Disfunzione

Aritmia

Attivazione

neuroumorale

Quando esiste un danno cardiaco qualsiasi (infarto, valvulopatia, ipertensione arteriosa, etc), che

produce una riduzione della portata cardiaca, l’organo che più di tutti risente nell’immediato di ciò è

il rene, che a livello dell’apparato iuxtaglomerulare produce renina, che converte

l’angiotensinogeno in angiotensina I, convertita dall’ACE in angiotensina II, uno dei più potenti

vasocostrittori che si conoscono. Essa produce un vasocostrizione a carico soprattutto degli organi

non vitali; volendo essere finalistici, ciò ha la finalità di ridurre l’apporto di sangue in tessuti che

non ne hanno un gran bisogno, come può essere la cute, il compartimento splancnico, e quindi

favorire un maggior afflusso in organi vitali, come cervello, cuore, rene.

In realtà, però, così facendo, non si fa che aumentare le resistenze vascolari periferiche; tant’è che

in queste fasi dello scompenso la pressione diastolica aumenta: abbiamo basse pressioni sistoliche,

che traducono la riduzione della portata cardiaca, con pressioni diastoliche relativamente più alte

(es. 120-125 mm Hg/ 90-95 mm Hg). L’aumento delle resistenze vascolari periferiche è una fase

del cosiddetto “compenso”; ciò mette il cuore nelle condizioni di un aggravamento del proprio

lavoro, che produce un aumento dello stress di parete, a sua volta determinante ulteriore danno

cardiaco. Si instaura un circolo vizioso che si ripercuote attraverso queste tappe in uno dei tanti

circoli viziosi della fisiopatologia dello scompenso cardiaco.

Danno cardiaco

Riduzione portata cardiaca

Danno

Ischemia renale

Consumo di ossigeno

Renina

Stress parietale

Angiotensina

Resistenze periferiche

Vasocostrizione organi

non vitali

Come abbiamo visto prima, l’aumento della renina determina un aumento dell’angiotensina I e II,

che da una parte potenzia l’ipertrofia e dall’altra induce un aumento della liberazione di

aldosterone, che concorre pure all’ipertrofia, ma soprattutto induce ritenzione di Na e una perdita di

K. La ritenzione di Na comporta ritenzione di liquidi, quindi ipervolemia; ciò potrebbe essere, tutto

sommato, desiderabile, vista la ridotta portata cardiaca, ma determina anche un sovraccarico

volumico, con conseguente aumento del lavoro cardiaco in un cuore che non ha più le capacità per

farlo. Anche l’ipersecrezione di aldosterone, perciò, si traduce in ultimo in un danno al cuore; ha

poi come effetto secondario l’aumentata secrezione di NE, che si aggiunge all’angiotensina

nell’indurre vasocostrizione. In conclusione, avremo un aumento della volemia associato ad un

aumento delle resistenze periferiche, quindi sovra-stress di parete.

L’ipervolemia, poi, quando esista un’ipertensione venosa, come accade in corso di scarso

funzionamento cardiaco, si traduce in una dispersione di liquidi negli interstizi: edemi periferici

nelle prime fasi, ascite più tardi.

Altra considerazione da fare riguarda il K: la sua perdita induce alterazione dell’equilibrio elettrico

delle cellule cardiache, rendendole più prone ad aritmie, danno funzionale che si somma a quello

strutturale. Esistono molti altri fenomeni legati alla perdita di K, come la riduzione delle capacità

del muscolo scheletrico; tutte conseguenze, comunque, innescate dal primum movens, che è la

riduzione della portata cardiaca.

Fisiopatologia dello scompenso cardiaco

Attivazione neurormonale

Renina

Lavoro cardiaco

Angiotensina I-II

Ipertrofia

Sovraccarico di volume

Aldosterone

Ritenzione Na

Perdita K

Ipervolemia

Edemi

NE

Vasocostrizione

La riduzione della portata cardiaca produce anche stimolazione dei barocettori aortici e carotidei,

che inducono in via riflessa aumentato rilascio di catecolamine, con stimolazione dei recettori e

2 cardiaci che comporta aumento della frequenza cardiaca, sia nel ritmo sinusale sia nella

fibrillazione striale o altre aritmie. Le catecolamine stimolano anche i recettori 1 e 2 periferici,

che si traduce in vasocostrizione e quindi aumento delle resistenze periferiche; ancora una volta i

due effetti combinati che sono deleteri per la condizione cardiocircolatoria. Inoltre la stimolazione

dei barocettori induce in risposta un aumento della contrattilità, cosa che comporta accresciute

richiesta e consumo di ossigeno, in una condizione già di ischemia relativa (per quanto detto prima),

che assommata alle conseguenze dell’ipocaliemia più facilmente porta ad aritmie e complicazioni

via via ingravescenti.

Riduzione portata

cardiaca

Ischemia, aritmie

danno cardiaco

Stimolazione barocettori

Catecolamine

Stimolazione recettori

1 e 2 cardiaci e

1 e 2 periferici

Consumo ossigeno

cardiaco

Contrattilità- tono vascolare

periferico

Ci sono altre attivazioni nefaste nell’ambito della fisiopatologia dello scompenso cardiaco, quali

l’iperproduzione di chinine, arginina e vasopressina, endotelina1, ottenendo: vasocostrizione

periferica, aumento dell’inotropismo cardiaco, vasocostrizione renale, ritenzione di Na ed acqua,

ipertensione polmonare, neoangiogenesi, aterosclerosi ed ipertrofia cardiaca; tutti effetti determinati

da queste sostanze e che concorrono al peggioramento dell’equilibrio cardiocircolatorio totale.

Quindi, ripetendo, i meccanismi attivati dalla riduzione della portata cardiaca si definiscono

compensatori, perché tendono al riequilibrio delle condizioni di circolo, ma in cronico esitano in un

progressivo danno del cuore: questo è il centro della fisiopatologia del cuore.

Non si può, quindi, definire un unico quadro di fisiopatologia dello scompenso cardiocircolatorio, e

vi è una serie di alterazioni più o meno concatenate tra di loro che determinano alla fine il

peggioramento continuo del quadro clinico.

L’eziologia prevalente di queste condizioni è quella ischemica, che da sola ricopre un 50% circa dei

casi, sottoforma di infarto miocardico in primis e di condizioni ischemiche croniche in seconda

istanza. Seguono le eziologie a carattere non ischemico: cardiomiopatia dilatativa idiopatica 18%;

cardiopatia vascolare 4%; ipertensione arteriosa 3,8%; cardiopatia alcoolica 1,8%; cardiomiopatia

post-partum 0,4%; cardiomiopatia infiltrativi 0,1%; altro (soprattutto uso di tossici, in particolare

cocaina) 21%.

Tra tutte queste, la cardiomiopatia dilatativa idiopatica è una forma di alterazione grave della

capacità contrattile cardiaca per cui esiste una familiarità: noxae patologiche varie che agiscono su

terreni metabolici predisposti possono in età più o meno giovanile produrre questo tipo di malattia.

Conosco una famiglia nella quale il nonno è morto all’improvviso a 40 aa probabilmente per

un’aritmia parossistica; suo figlio è morto a 60 aa per uno scompenso grave ed irreversibile legato

ad una cardiomiopatia dilatativi seria; la figlia di costui stava perfettamente bene fino a che, all’età

di 37-38 aa ha avuto un parto, prima del quale è stata adeguatamente controllata, proprio considerati

i precedenti familiari. L’ECG era assolutamente normale, non aveva alcun tipo di disturbo; a

distanza di un mese dal parto, questa paziente si presenta con una frazione di eiezione scesa dal

65% del pre-partum al 22%, con un quadro clinico di edema polmonare acuto ed un ECG che

evidenziava un blocco di branca sx completo e un QRS di durata particolarmente elevata. Il punto

di vista ecocardiografico evidenziava un volume ventricolare telediastolico sx che era passato da

82-83 del pre-partum a 180 del post-partum. Si conoscono le forme di miocardiopatia postpartum,

che non si sa bene come inquadrare dal punto di vista eziologico e fisiopatologico, ma in questa

donna probabilmente una noxa patogena, come probabilmente un fatto simil-influenzale, che

racconta nell’intervallo tra il parto ed il ricovero, noxa che in atre donne senza familiarità non

avrebbe sortito alcun effetto reale, è bastata per scatenare una reazione di questo genere. Vuol dire

che esiste una meiopragia d’organo, cioè una debolezza fondamentale, per cui l’organo risponde a

stimoli, che nel normale non dovrebbero esitare in alcuna forma particolare di cardiomiopatia, in

questa maniera perversa. In tal senso c’è una familiarità nelle cardiomiopatie dilatative idiopatiche

primitive.

Danno cardiaco

Ipossiemia

P telediastolica V sx

Ridotta portata cardiaca

RAA

RPV

P capillare polmonare

Meccanismi

neurormonali

Angiotensina II

Aldosterone

Dispnea- EPA

P arteriosa polmonare

Ischemia

Aritmie

Lavoro V dx

Dilatazione V dx

Insufficienza tricuspidalica

Ipervolemia

Epatomegalia

Insufficienza epatica

Ipoalbuminemia

P portale e P venosa

sistemica

Edemi periferici

Ascite

Questo schema tende a rapportare i momenti della fisiopatologia dello scompenso con alcune delle

sue manifestazioni cliniche più importanti. C’è un danno cardiaco, una ridotta portata cardiaca, un

primo circolo di cosiddetto compenso che passa per l’iperattivazione del sistema reninaangiotensina-aldosterone, con l’aumento delle resistenze periferiche e della volemia ed abbiamo

detto come questo si ritorca sul cuore stesso. Dall’ipervolemia derivano: primo, gli edemi periferici,

secondo l’ascite, che deriva anche da una condizione di epatomegalia e di insufficienza epatica

prodotta dall’aumento cronico della P nella vena cava inferiore, che si riverbera, attraverso le vv.

sovraepatiche, al fegato, il quale progressivamente si imbibisce di acqua, aumentando di volume.

L’epatomegalia, però, non è fine a se stessa, perché determina un aumento della pressione

intraepatica e quindi un’ipertensione portale, che a ritroso investe anche il microcircolo intestinale,

da cui inizia una trasudazione di liquido che forma l’ascite. L’eccesso cronico di liquido nel fegato

produce anche una sofferenza epatocitaria, che porta tra le altre cose ad ipoalbuminemia, ridotta

pressione oncotica e ulteriore trasudazione di liquido nel compartimento extravascolare,

peggiorando ulteriormente sia l’ascite sia gli edemi periferici.

Il danno cardiaco, abbiamo detto, produce un aumento della pressione telediastolica del ventricolo

sx e perciò della pressione capillare polmonare, responsabile della dispnea, una delle manifestazioni

cliniche più eclatanti di scompenso cardiaco. Essa è una sensazione soggettiva di respiro

difficoltoso, è un sintomo, non un segno; noi medici erroneamente diciamo dell’ammalato che è

dispnoico, quando rileviamo in lui un respiro difficoltoso, ma dovrebbe essere l’ammalato stesso a

riferircelo, mentre noi dovremmo distinguere tecnicamente, della dispnea che lui ci riferisce, se sia

una tachipnea, una iperpnea, un respiro rumoroso, etc.

La dispnea ha degli steps progressivi, relativamente all’entità dello scompenso che la genera; per

cui, nelle fasi iniziali, la dispnea è assente a riposo, mentre si manifesta dopo sforzo (dispnea da

sforzo). Progressivamente si riduce l’entità dello sforzo minimo capace di elicitarla, fino ad esserci

anche a riposo; segue l’ortopnea, cioè quella dispnea che obbliga all’ortostatismo o al platistatismo.

In clinostatismo, infatti, subentra un’alterata distribuzione di liquidi nel polmone, per cui il paziente

non riesce a respirare.

Dall’ortopnea si passa alla dispnea parossistica notturna, consistente in accessi improvvisi ed

autolimitantesi di dispnea, abitualmente notturni perché il sovraccarico di liquidi nel polmone, che

in ortostatismo si distribuisce prevalentemente alle basi polmonari, consentendo di respirare a

sufficienza, in clinostatismo lo fa a tutti i diversi livelli, compromettendo oggettivamente la capacità

respiratoria del paziente. In più, gli edemi e l’ascite nell’ortostatismo per gravità si trasferiscono

nelle parti declivi; mentre in clinostatismo, essi tendono a riassorbirsi, venendo meno l’effetto della

gravità, se non nelle parti inferiori degli arti, quindi c’è un ulteriore aumento della volemia, che il

cuore non può sopportare. Perciò, aumenta la pressione telediastolica, la pressione capillare

polmonare e quindi si hanno i sopraccitati accessi dispnoici notturni.

Ultimo step di questa condizione respiratoria è l’edema polmonare acuto, una condizione

premortale, se non adeguatamente trattato nel giro di pochi minuti; si instaura, di solito, su una

pregressa insufficienza cardiaca oppure in conseguenza di un fatto cardiaco acuto, come un infarto

miocardico acuto massivo. L’ammalato è pallido, con sfumatura cianotica, manifesta sudorazione

fredda, è orripilato, presenta un abbassamento dello stato di coscienza perché l’ossigenazione

diventa particolarmente bassa, è agitato, non riuscite a tenerlo fermo, né vuole stare fermo, è

obbligato a stare seduto, abitualmente sulla sponda del letto con le gambe appese, perché questo gli

consente un sequestro periferico di liquidi, con ridotto ritorno venoso e migliore respirazione. In

genere egli tende a piegare le gambe, in modo da comprimere al poplite le vene ed evitare che

molto sangue ritorni al cuore. Se auscultate, anche senza strumenti, sentite un gorgoglio, che viene

preceduto da una tossetta, dovuta all’edema della mucosa bronchiale, che pian piano si trasforma

nella sensazione acustica di gorgoglio, legato all’ingresso dell’aria in un volume contenente liquido.

A ciò, se l’ammalato non decide di lasciarci prima, segue l’emissione di liquido schiumoso rosato,

perché sempre nel liquido della trasudazione polmonare c’è qualche globulo rosso, e questa

schiuma esce dalla bocca e dalle narici perché, sempre per l’ipossia, c’è un’incoordinazione dei

movimenti di deglutizione ed antideglutizione, per cui si aprono tutte le vie di fuga per questo

liquido. Se ancora a questo livello non si interviene, l’ammalato è perduto, perché per avere la

fuoriuscita di tale schiuma dalla bocca vuol dire che i polmoni sono strapieni di acqua e quindi non

ossigena e l’ipossia gravissima produce danni cerebrali e cardiaci irreversibili, a cui segue la morte.

Andando a farne l’autopsia, a parte le condizioni cardiache, si ritrovano delle grosse masse

polmonari, mentre nella norma il polmone è molto piccolo, come delle spugne, molto pesanti e con

la sola pressione di un dito espellono una gran quantità di questa schiuma rosata.

Se però la condizione si instaura in cronico, l’aumento della pressione veno-capillare polmonare

produce un aumento della pressione arteriosa polmonare, in virtù della vasocostrizione delle

arteriose polmonari, con cui si riduce l’afflusso di sangue dal distretto arterioso a quello venocapillare. L’aumento della pressione arteriosa polmonare determina un sovraccarico di lavoro al

ventricolo dx, che non è per natura dotato di una massa muscolare tale da poter aumentare

esponenzialmente il proprio lavoro, come avviene a sx, quindi è in grado di sopportare solo modesti

aumenti del lavoro. Quando il sovraccarico è eccessivo, il ventricolo si dilata, stirando l’anello

valvolare della tricuspide e impedendone un’adeguata giustapposizione dei suoi lembi, con

insufficienza tricuspidalica. Quest’ultima impone un sovraccarico volumico al ventricolo dx, una

dilatazione ed un particolare aumento pressorio dell’atrio dx (6-10-15 mmHg contro i 2-3 mmHg

nella norma), il che si traduce immediatamente in aumento della pressione arteriosa centrale e in

particolare della vena cava inferiore; allora, per via retrograda, si producono gli stessi effetti

prodotti per via anterograda. L’ipertensione venosa, quindi, aggrava l’ipertensione portale,

l’epatomegalia, l’insufficienza epatica, l’ipoalbuminemia, alimentando e peggiorando il circolo.

Lo scompenso cardiaco è caratterizzato da alcuni sintomi soprattutto: dispnea da sforzo, ridotta

tolleranza allo sforzo, dispnea parossistica notturna, ortopnea, edema perimalleolare.

I segni invece sono, tra quelli più specifici: lo spostamento laterale dell’itto della punta,

l’incremento della pressione venosa giugulare, la presenza del III tono. Tra i segni meno specifici ci

sono: tachicardia, rantoli polmonari, ingrossamento epatico, edema periferico; tutti questi segni

possono originare anche da patologie completamente diverse, quindi hanno una specificità piuttosto

bassa. Il III tono è già più specifico, ma non totalmente, perché ad esempio è presente nel soggetto

giovane, in cui è assolutamente fisiologico; però, accoppiando il III tono allo spostamento laterale

dell’itto della punta, ha già un significato più specifico, perciò ogni considerazione deve essere

ritenuta come il tassello di un puzzle. Anche l’ipertensione venosa giugulare di per sé non è

patognomonica di scompenso cardiaco, perché può essere dovuta anche ad un tumore mediastinico,

o ad una trombosi della vena cava superiore; ma se avviene insieme al rilievo del III tono e

dell’aumento della volumetria ventricolare sx, assume caratteri di specificità molto più evidenti.

I criteri diagnostici di scompenso si dividono in maggiori e minori; i maggiori sono ortopnea,

dispnea parossistica notturna, turgore giugulare, rantoli polmonari, cardiomiopatia, edema

polmonare acuto, ritmo di galoppo (III tono oppure IV tono, nei casi più avanzati), pressione venosa

aumentata di più di 16 cm di acqua (circa 10 mmHg), tempo di circolazione superiore a 25 sec (il

normale è di 12 sec), reflusso epato-giugulare (comprimendo il fegato e aumentiamo ulteriormente

le pressioni venose, le giugulari diventano ancora più dilatate).

I criteri minori invece sono: edemi declivi, tosse notturna, dispnea da sforzo, epatomegalia,

versamento pleurico, ridotta capacità vitale, tachicardia. La dispnea da sforzo, ad esempio, può

essere presente nella banalissima anemia, nelle broncopneumopatie croniche, quindi non è

patognomonica dello scompenso e così tutti questi altri segni minori. La tachicardia è normalmente

presente in un paziente con lo scompenso, però c’è anche nell’anemia, nell’ipertiroidismo, nelle

disfunzioni neurovegetative, nei soggetti ansiosi, prima di un esame, quindi non si può definire

come segno maggiore dello scompenso.

A proposito dell’accuratezza diagnostica, la dispnea da sforzo ha una sensibilità del 75%, ma una

specificità del 50%; la dispnea parossistica notturna una sensibilità del 31% ed una specificità del

76%; l’ortopnea una sensibilità del 21%, ma una specificità del 81%. Cause non cardiache di

dispnea da sforzo sono malattie polmonari (BPCO, fibrosi), TEP; per la dispnea parossistica

notturna la sindrome nefritica, l’insufficienza renale, l’anemia, l’obesità; per l’ortopnea l’ansietà, il

decondizionamento fisico. Gli edemi declivi hanno bassa sensibilità e bassa specificità; in loro

presenza bisogna valutare la presenza di insufficienza venosa, trombosi venosa profonda,

ipoalbuminemia, farmaci (calcio-antagonisti) per un’accurata diagnosi differenziale. I calcioantagonisti sono dei vasodilatatori periferici ed aumentano la permeabilità dei vasi periferici, per cui

favoriscono la trasudazione di liquidi, che può essere tale da indurre rottura della cute, formazione

di ulcere e fuoriuscita di liquido cristallino (“acqua di rocca”).

A questo punto il prof. ci delizia con dei racconti in merito ai metodi non molto ortodossi di

risolvere gli edemi declivi conficcando degli aghi nell’arto del paziente in modo da renderlo un

colabrodo; l’epatomegalia concedendo a delle sanguisughe di fare bisboccia sull’ipocondrio dx del

paziente, magari lo stesso di prima. Dulcis in fundo, per fare i salassi non facevano mica dei

prelievi; piuttosto dei bei tagli a vivo nell’incavo del gomito, lasciando il paziente per un pò a

buttare il sangue, nel senso letterale del termine.

Diletta Contaldo

![Scompenso cardiaco- attività dell`Asl di Nuoro [file]](http://s1.studylibit.com/store/data/005106553_1-2acc9f03391e8aa6792037a95036da21-300x300.png)