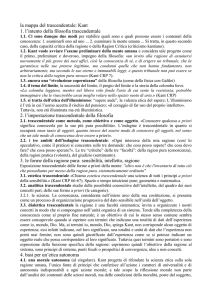

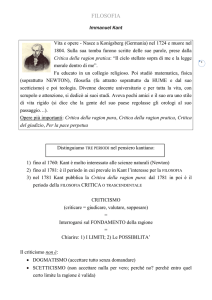

Immanuel Kant

una mappa delle possibilità della mente

0. introdurre: come un proclama e un manifesto: il coraggio del sapere

1. l’intento della filosofia trascendentale

2. l’impostazione trascendentale della filosofia

3. le forme della ragione pura: sensibilità, intelletto, ragione

4. come conclusione: l’obiettivo, i limiti, il futuro della critica trascendentale

0. Introdurre:

0.1. come un proclama e un manifesto: il coraggio del sapere contro il pensiero servile;

“sapere aude”

0.1.1. «il coraggio di far uso del proprio intelletto». L’illuminismo è l’età in cui l’uomo accetta il

rischio del pensiero: Kant 1784 Che cos’è l’Illuminismo

«L’illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso.

Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se

stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla

mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un

altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto

dell’illuminismo.»

0.1.2. non età illuminata ma età illuministica (il carattere infinito del sapere)

«Se ora si domanda: — Viviamo noi attualmente in una età illuminata? — dobbiamo rispondere: —

No, bensì in un’età di illuminismo —. Come stanno ora le cose, la condizione in base alla quale gli

uomini presi in massa siano già in grado, o anche solo possano esser posti in grado di valersi

sicuramente e bene del loro proprio intelletto nelle cose della religione, senza la guida di altri, è

ancora molto lontana. Ma abbiamo evidenti segni che essi abbiano aperto il campo per lavorare a

emanciparsi da tale stato e che gli ostacoli alla diffusione del generale illuminismo o all’uscita da

una minorità a loro stessi imputabile diminuiscano a poco a poco.»

0.1.3. coraggio del sapere, logica servile, tutori del servaggio, guide al risveglio.

Ricorda Eraclito: «[Frammento 1.] Di questo lógos che è sempre gli uomini non hanno intelligenza,

sia prima di averlo ascoltato sia subito dopo averlo ascoltato; benché infatti tutte le cose accadano

secondo questo lógos, essi assomigliano a persone inesperte, pur provandosi in parole e in opere tali

quali sono quelle che io spiego, distinguendo secondo natura ciascuna cosa e dicendo com’è. Ma

agli altri uomini rimane celato ciò che fanno da svegli, allo stesso modo che non sono coscienti di

ciò che fanno dormendo».

0.1.3.1. È il sapere ad essere oggetto del coraggio, non dunque un pensiero che procede in qualsiasi

direzione voglia, senza guida e senza criteri nella convinzione di vivere ed esprimere così la propria

libertà; ci si deve accorgere, se pur con difficoltà, che in tal modo si esprime aderendo a questa o

quella opinione senza disporre di uno strumento proprio di controllo e di scelta. L’intera filosofia di

Kant si presenta come una filosofia critica, preliminare; non è “illuminata” ma “illuministica”; non

presenta sistemi di teorie specifiche già compattate in universi chiusi, ma è dedicata alla ricerca

delle condizioni del buon uso delle facoltà del soggetto.

0.1.3.2. la logica dell’atteggiamento servile base per il successo di processi autoritari di

sottomissione: «La pigrizia e la viltà sono le cause per cui tanta parte degli uomini, dopo che la

natura li ha da lungo tempo fatti liberi da direzione estranea (naturaliter maiorennes), rimangono ciò

nondimeno volentieri per l’intera vita minorenni, per cui riesce facile agli altri erigersi a loro tutori.

1

Ed è così comodo essere minorenni! Se io ho un libro che pensa per me, se ho un direttore spirituale

che ha coscienza per me, se ho un medico che decide per me sul regime che mi conviene ecc., io

non ho più bisogno di darmi pensiero di me. Non ho bisogno di pensare, purché possa solo pagare:

altri si assumeranno per me questa noiosa occupazione. A persuadere la grande maggioranza degli

uomini (e con essi tutto il bel sesso) che il passaggio allo stato di maggiorità è difficile e anche

pericoloso, provvedono già quei tutori che si sono assunti con tanta benevolenza l’alta sorveglianza

sopra i loro simili minorenni. Dopo di averli in un primo tempo istupiditi come fossero animali

domestici e di avere con ogni cura impedito che queste pacifiche creature osassero muovere un

passo fuori dalla carrozzella da bambini in cui li hanno imprigionati, in un secondo tempo mostrano

ad essi il pericolo che li minaccia qualora cercassero di camminare da soli.»

0.1.3.3. destinatari e guide dell’appello all’uso della ragione. Non è la massa indistinta di persone ad

essere il destinatario primo dell’appello e del manifesto per una stagione di illuminismo, la massa

infatti cade facile vittima di tutori che mirano a rendere gli uomini sudditi («quei tutori che si sono

assunti con tanta benevolenza l’alta sorveglianza sopra i loro simili minorenni»). L’appello, come

l’elogio, è rivolto in prima destinazione ai regnanti che, ponendo limiti e garantendo la stabilità

politica, l’ordine sociale, il rispetto della legge, creano le condizioni storiche in grado di

promuovere il libero pensiero. «Un più alto grado di libertà civile sembra favorevole alla libertà

dello spirito del popolo, ma pone però ad esso limiti invalicabili. Un grado minore di libertà civile,

al contrario, offre allo spirito un campo in cui esso può svilupparsi in tutte le sue forze.»

E, alle spalle dei governanti, come guide di illuminismo, si collocano quei pochi che sono riusciti a

sciogliersi dai «ceppi di una eterna minorità» (e sembra con evidenza tornare la scena della caverna

platonica): «solo a pochi è venuto fatto con l’educazione del proprio spirito di sciogliersi dalla

minorità e camminare poi con passo più sicuro.» Dunque «alcuni liberi pensatori». Si tratta dei

philosophes. Sono loro a dare il volto sociale all’Illuminismo, con le loro libere e nuove riunioni,

prima che con le loro opere: la conversazione colta dei salotti, caffè, circoli. Il philosophe, che vive

di studio e di letture, esercita la sua professione non solo scrivendo articoli e cooperando come

autore alla pubblicazione e circolazione di testi, ma anche con una partecipazione attiva al dibattito

culturale nei numerosi circoli che sorgono nel XVIII secolo: i salotti dell’aristocrazia e dell’alta

borghesia, spesso animati da importanti donne di cultura; i «pranzi dei lumi», gestiti da aristocratici

e letterati a imitazione della corte del re, ma spesso critici nei confronti della monarchia e degli

apparati feudali che tuttora la circondano; i ritrovi all’aperto dove amici si incontrano per discutere

della cosa pubblica e conversare di filosofia; i «caffè», luoghi di riunione e discussione che si

caratterizzano per l’attacco spregiudicato ai valori della tradizione, per la vivace e ironica polemica

nei confronti delle manierate e intorpidite riunioni dei salotti; le società letterarie che si oppongono

alle accademie e alle società culturali di stato; le redazioni tipografiche di giornali e periodici dove

editori e autori si confrontano sulle scelte culturali, soprattutto a fronte degli ostacoli frapposti dalla

censura politica; i foyers dei teatri dove si rappresentano testi di illuministi e si aprono le polemiche

sull’estetica musicale e sulla funzione dell’arte. I salotti di Madame d’Epinay, di Madame Geoffrin,

di Mademoiselle de Lespinasse, di Madame Necker si contendono la presenza di D’Alembert,

Diderot, Helvétius, Galiani; dai dieci ai venti «uomini di lettere» si riuniscono, due volte la

settimana, nella casa del barone D’Holbach e poi in quella di Helvétius, impegnati in dibattiti

ritenuti meno salottieri e più produttivi di quelli che si svolgevano presso le dame; nei giardini

antistanti il palazzo delle Tuileries, gli stessi filosofi si ritrovano in incontri spregiudicati, vivaci e

critici («facevamo circolo - scrive uno di loro, Norellet, criticando l’atmosfera dei salotti - seduti ai

piedi di un albero nel grande viale, abbandonandoci a una conversazione animata e libera come

l’aria che respiravamo»); nei caffè parigini del Procope, della Régence, al Caveau del Palais Royal,

dove l’accesso è libero, fuori dalla ritualità mondana, dalla manierata autocensura e dalla selezione

propria dei salotti, i philosophes conversano e dibattono in piena autonomia e franchezza. In tutte

queste aggregazioni domina l’arte della conversazione, presentata dagli illuministi non tanto come

arte del competere e dell’emergere in società, ma come forma di argomentazione e discussione,

2

strumento indispensabile per attuare il confronto tra diverse posizioni filosofiche, per accelerare la

circolazione e la lettura delle opere, per avviare quei processi innovativi che essi teorizzano.

La massa compare come il dichiarato destinatario di questo fervente dibattere e conversare sui temi

centrali del vivere comune, ma è anche avvertita come quel contesto in cui la forza del numero,

abilmente dominato e tenuto in servitù dal potere politico non illuminato e non illuministico, può

soffocare qualsiasi tentativo di rischiaramento della mente umana e qualsiasi promozione di

autonomia e libertà critica.

0.1.3.4. Riprendendo (forse) Kant, Simone Weil parlerebbe della «sostituzione della luce interiore

che ci dovrebbe guidare nella ricerca universalistica della verità e della giustizia con il dogma

custodito dall’istituzione a cui si chiede di "affidarsi" in toto, nell’impossibilità di controllarne

personalmente ogni argomento. Come tale, favorisce il vizio e penalizza la virtù. Soprattutto quel

vizio dell’ozio che nell’etica della Weil appare il vero peccato capitale: la tentazione, quasi

irresistibile, della pigrizia del pensiero («Non c’è nulla di più comodo che non pensare»). Il piacere

dell’affidamento a verità ufficiali, brandendo le quali ci si può confrontare con gli altri,

distinguendo amici e nemici, ortodossi ed eretici, i "nostri" e i "loro", ognuno murato nelle proprie

convinzioni stabilite, ognuno sollevato dalla fatica della ricerca e della contaminazione reciproca.

Ognuno legittimato a sorvegliare e punire il dissidente, il solitario, il deviante.» (Weil Simone

(1943) Senza Partito. Obbligo e diritto. Per una nuova pratica politica, Feltrinelli, Milano 2013,

Premessa di Marco Revelli, 13) «Il movente del pensiero non è più il desiderio incondizionato, ma

non definito della verità, ma il desiderio della conformità a un insegnamento prestabilito.» (Weil

Simone (1943) Senza Partito. Obbligo e diritto. Per una nuova pratica politica, Feltrinelli, Milano

2013, 34-35).

0.1.4. due nemici del coraggio di pensare: scetticismo, dogmatismo.

Il pensiero servile ha alleati e nutrici all’interno dello stesso dibattere, anche quello scientifico e

filosofico. Il moltiplicarsi di teorie e di posizioni tra loro spesso contrastanti e in lotta genera le due

contrastanti, ma gemellate, situazioni di dogmatismo dispotico, e scetticismo anarchico. Errori,

confusioni e lotte senza fine sorgono quando la mente umana fa un uso indebito delle proprie

facoltà, non indagandone a priori le possibilità e i limiti, cedendo a usi speculativi che non potranno

trovare alcuna giustificazione né nelle forme della ragione, né nei dati dell’esperienza. L’uso

indebito della ragione, gli insuccessi ai quali sono esposte, di conseguenza, la filosofia e la scienza,

generano sfiducia, disaffezione e scetticismo nei confronti del pensiero, alimentano e giustificano la

tendenza anti-illuministica dell’uomo che preferisce non pensare.

0.1.4.1. Dogmatici, scettici e la proposta di indagine critica. Nella Critica della ragion pura Kant

delinea tre tappe storico-ideali nell’uso della ragione. Un primo passo «dogmatico» in cui la

ragione, senza una critica preliminare delle proprie possibilità, si dedica allo studio degli oggetti

convinta della sicura bontà dei suoi esiti; le divergenze tra le ipotesi metafisiche del mondo che ne

derivano smentiscono tale pretesa. Il secondo passo è «scettico»: se lo scetticismo degli empiristi

sveglia la ragione alla prudenza, inducendola a escludere qualsiasi principio che non derivi

dall’esperienza, annulla pero la possibilità di costruire il sistema della natura che la ragione invece

intende attuare. «Ma è ancora necessario un terzo passo — prosegue Kant — sottoporre ad esame

non i fatti della ragione, ma la ragione stessa in tutta la sua potenza e capacità di conoscenze pure a

priori: che non è censura, ma critica della ragione.» In quanto svolge un’indagine su di sé,

indipendentemente da ogni esperienza, la ragione non può più proporsi di svelare il piano del

mondo come accadeva nella convinzione razionalistica; questa consapevolezza non costituisce però

uno smacco per la ragione, ma è la strada per sottrarla al lungo destino storico che l’ha resa fonte di

illusioni e di lotte senza fine.

0.1.4.2. Dogmatismo e scetticismo sono tra loro agli estremi, ma li unisce la paura del pensare, la

mancanza di coraggio e di libertà. Ostacoli sconfitti alla radice dal paziente studio delle possibilità e

dei limiti della ragione nel campo della conoscenza, della volontà e del sentimento. In tale cammino

si incontrano altri indicatori come concetti di metodo solitamente considerati anch’essi estremi, e

3

quindi tra loro inconciliabili, ma in grado di segnare, con antinomie apparenti, il campo

dell’indagine: possibilità e vincoli, limite e infinito, assoluto e contingenza.

0.1.4.2.1. Possibilità e vincoli (limiti): lo studio delle possibilità è l’esame, la scoperta e la

presentazione delle forme della mente, forme a priori o trascendentali che diventano le sue

condizioni di esperienza. Il quadro della forme produce la consapevolezza del modo specifico con

cui l’uomo pensa, vuole e desidera e quindi diventa anche scoperta dei limiti della mente umana. Il

limite e la possibilità si rimandano l’un l’altro: i limiti segnano il campo delle possibilità, del buon

uso della mente, e lo definiscono con completezza, chiarezza, certezza. Il quadro sembra chiudersi

nelle forme della chiarezza definitiva ma esso rende così possibile il procedere della ragione

secondo fondatezza empirica e correttezza formale, strumenti di realizzazione del libero pensiero,

un pensiero che risulti un pensare e non adattamento servile a tutori.

0.1.4.2.2. Vincoli (limiti) e infinito. Il tema delle forme e dei limiti, della chiusura e della

possibilità, portato a definitiva chiarezza, completezza e certezza, pone di fronte all’idea di ciò che

sta oltre il limite (razionale e naturale) e che si oppone alla mente per la sua inconoscibilità,

superandola senza limiti, senza fine o confini, respingendola e ad un tempo attraendola: si tratta

dell’infinito e del sentimento del sublime che accompagna la sua scoperta in campo estetico,

razionale (matematico) e naturale. Si prenda il caso del “Passaggio dalla facoltà del giudizio del

bello a quella del sublime”: «Ma saltano agli occhi anche delle differenze considerevoli. Il bello

della natura riguarda la forma dell’oggetto, la quale consiste nella limitazione; il sublime invece, si

può trovare anche in un oggetto privo di forma, in quanti implichi o provochi la rappresentazione

dell’illimitatezza, pensata per di più nella sua totalità. […] Quindi il sublime non si può unire ad

attrattive; e, poiché l’animo non è semplicemente attratto dall’oggetto, ma alternativamente attratto

e respinto, il piacere del sublime non è tanto una gioia positiva, ma piuttosto contiene meraviglia e

stima, cioè merita di essere chiamato un piacere negativo.» (Critica del giudizio, Laterza 91,92) E,

nel breve saggio del 1794 La fine di tutte le cose, Kant esplicita la natura dell’infinito attraverso il

sentimento che lo accompagna accostandolo al sublime e alla facoltà che ci permette di avvertirne

in qualche modo la presenza e la natura: «E' un’idea terrorizzante e sublime, in parte per la sua

oscurità, nella quale l'immaginazione è solita farsi più potente che nella chiara luce. Essa, infine,

deve essere intrecciata in modo meraviglioso anche con l'universale ragione umana, perché si trova,

sotto una veste od un’altra, in tutti i tempi, fra tutti i popoli che usano la ragione.» (Immanuel Kant

1794 La fine di tutte le cose, Traduzione dal tedesco di Giancarlo Conti e di Silvia Sandrini)

0.1.4.2.3. Assoluto e contingenza. La presentazione dell’apriori umano porta ad una filosofia

trascendentale che rivendica per sé la completezza nel campo di ciò che le forme rendono possibile.

L’esperienza del limite e il conseguente rimando a ciò che sta oltre il limite, pensato ma non

percepito, mette di fronte, con attrazione e timore, alla contingenza del conoscere senza metterne in

dubbio il carattere dell’assoluto quanto alla certezza, completezza e chiarezza del definire secondo

conoscenza. La certezza che la conoscenza raggiunge quando si muove nel rispetto dell’esperienza

e delle forme con cui può costituirla in oggetti determinati, sconfigge ogni possibile disprezzo della

mente che può provenire da posizioni radicali dei dogmatici o degli scettici; essa tuttavia non può

annullare, anzi fa ancor più emergere, il senso della contingenza del conoscere, agire, desiderare

formalmente definiti. Anche e proprio nel definire, la mente rimanda ad un infinito e al sentimento

del sublime che accompagna emotivamente quella esperienza: «un piacere negativo».

1. l’intento della filosofia trascendentale introdotto da un apologo metafora del fisico e

astronomo inglese Arthus Stanley Eddington (1882-1944) proposto nell’opera La filosofia della

scienza fisica (The Philosophy of Physical Science) e definito (prima 1781) da Kant.

«Supponiamo che un ittiologo stia esplorando la vita negli oceani. Butta la rete nell'acqua e tira su

una varietà di pesci. Nel guardare il pescato, procede come fa solitamente uno scienziato,

sistematizzando ciò che esso mostra. Arriva a due generalizzazioni: nessuna creatura del mare è

lunga meno di cinque centimetri, e tutte le creature del mare hanno le branchie. Entrambe le cose

4

sono vere per ciò che ha pescato, ed egli assume, provvisoriamente, che esse rimarrebbero vere se

dovesse ripetere la pesca un numero arbitrario di volte. Nell'applicare questa analogia, la pescata sta

per l'insieme delle conoscenze delle scienze fisiche, e la rete sta per l'apparato sensoriale e

sperimentale che usiamo per ottenerle. Gettare la rete equivale a fare un'osservazione; le

conoscenze che non sono (o non possono) essere ottenute tramite un'osservazione non sono

ammesse nelle scienze fisiche. Un osservatore esterno potrebbe obiettare che la prima

generalizzazione è sbagliata. "C'è un mucchio di creature del mare più corte di cinque centimetri,

solo che la tua rete non è adatta ad afferrarle."»

1.1. Ci sono dunque due modi per stabilire quali sono e quali possono essere i contenuti della

conoscenza: 1. esaminarli uno ad uno e procedere quindi con una scrupolosa constatazione empirica

e catalogazione secondo generi (esaminare e catalogare i pesci presi dalla rete, a posteriori, sulla

base dell’esperienza); 2. esaminare la mente umana con una indagine a priori, condotta prima di

fare esperienza, constatarne le potenzialità e indicare le possibilità e i limiti della conoscenza umana

(osservare e misurare i buchi della rete).

La prima strada in quanto basata sull’esperienza potrà parlare solo di ciò che si conosce e non potrà

mai dire nulla di conclusivo, perché l’intera esperienza possibile, per definizione, non può essere

data (la stessa fine dell’esperienza cade fuori dalla esperienza).

La seconda strada richiede una indagine preliminare della mente con l’utilizzo della mente stessa; la

mente qui è l’imputato e il giudice… si deve supporre che sia capace di autocontrollo, di esame

riflessivo; di conoscere e contemporaneamente di essere presente al proprio processo conoscitivo

(conosco e so di conoscere, come, analogicamente, vedo e so di vedere). Si tratta della capacità

critica della ragione o della Ragion Critica. È il progetto delle cosiddette tre critiche, a partire dalla

Critica della Ragion Pura (ed. Laterza, Bari 1971).

1.1.1. «Una sera — ricorda Heisenberg in Fisica e oltre — mi tornarono improvvisamente alla

mente le parole di Einstein: “E la teoria a decidere che cosa possiamo osservare”.» (Cattaneo M.

Breve storia dei quanti, in Glashow Sheldon Lee, Max Planck e la fisica dei quanti, Gruppo ed.

l’Espresso, Roma, 2012, 69).

1.2. Kant vuole avviare l’esame preliminare della mente umana e considera tale progetto come

il primo, preliminare e doveroso, impegno della filosofia: «un invito alla ragione di assumersi

nuovamente il più grave dei suoi uffici, cioè la conoscenza di sé, e di erigere un tribunale, che la

garantisca nelle sue pretese legittime, ma condanni quelle che non hanno fondamento, non

arbitrariamente, ma secondo le sue eterne e immutabili leggi; e questo tribunale non può essere se

non la critica della ragion pura stessa» (Kant CRP 7). Poiché «…tutti i principi dell’intelletto puro

non sono altro che principi a priori della possibilità dell’esperienza, e a questa soltanto si

riferiscono anche tutte le proposizioni sintetiche a priori; anzi la loro stessa possibilità si fonda

totalmente su questa relazione» (Kant CRP 242). Kant afferma, guardando i risultati della propria

indagine trascendentale, di poter presentare con compiutezza, certezza e chiarezza, l’intera mappa

dell’a priori delle facoltà dell’uomo, il campo delle possibilità (e dei limiti) conoscitive.

1.3. ancora una “rivoluzione copernicana” della filosofia (come della fisica con Galilei)

«Qui è proprio come per la prima idea di Copernico; il quale, vedendo che non poteva spiegare i

movimenti celesti ammettendo che tutto l’esercito degli astri rotasse intorno allo spettatore, cercò

se non potesse riuscir meglio facendo girare l’osservatore, e lasciando invece in riposo gli astri.

[…] … perché l’esperienza stessa è un modo di conoscenza che richiede il concorso dell’intelletto,

del quale devo presupporre in me stesso la regola prima che gli oggetti mi sieno dati, e perciò a

priori; e questa regola si esprime in concetti a priori, sui quali tutti gli oggetti dell’esperienza

devono necessariamente regolarsi, e coi quali devono accordarsi.» (Kant CRP 20,21)

1.4. il tema del limite, la necessità del limite, il pregio del limite o la storia della colomba lieve.

«La matematica ci dà uno splendido esempio di quanto possiamo spingerci innanzi nella

conoscenza a priori, indipendentemente dall'esperienza. È vero che essa ha che fare con oggetti e

conoscenze solo in quanto si possono presentare nell'intuizione: ma questa circostanza vien

facilmente trascurata, perché l'intuizione stessa può essere data a priori, e perciò difficilmente si

5

può distinguere da un concetto puro. Eccitato da una siffatta prova del potere della ragione,

l'impulso a spaziare più largamente non vede più confini. La colomba leggiera, mentre nel libero

volo fende l'aria di cui sente la resistenza, potrebbe immaginare che le riuscirebbe assai meglio

volare nello spazio vuoto di aria. Ed appunto così Platone abbandonò il mondo sensibile, poiché

esso pone troppo angusti limiti all'intelletto; e si lanciò sulle ali delle idee al di là di esso, nello

spazio vuoto dell'intelletto puro. Egli non si accorse che non guadagnava strada, malgrado i suoi

sforzi; giacché non aveva, per così dire, nessun appoggio, sul quale potesse sostenersi e a cui

potesse applicare le sue forze per muovere l'intelletto. Ma è un consueto destino della ragione

umana nella speculazione allestire più presto che sia possibile il suo edifizio, e solo alla fine

cercare se gli sia stato gettato un buon fondamento. Se non che, poi si cercano abbellimenti esterni

di ogni specie per confortarci sulla sua saldezza, o anche per evitare del tutto tale tardiva e

pericolosa verifica.» (Kant CRP 2000, 38)

L’esame che la ragione svolge su se stessa è preliminare a qualsiasi indagine sulla realtà e

condizione per uno sviluppo regolare e sistematico della ricerca scientifica. La completezza della

ragione in tale direzione di analisi è insieme individuazione di ciò che è conoscibile e l’indicazione

di ciò che risulta inconoscibile per definizione. L’individuazione del limite, dell’ambito di corretto

esercizio della ragione, non è un’attestazione di debolezza ma la premessa per l’uso della ragione;

eloquente in tal senso la metafora della “colomba leggera”.

Kant richiama come massima il detto di Persio: Tecum abita et noris quam sit tibi curta suppellex

(Rientra in te [conosciti, frequentati, esplorati, rifletti] e vedrai quanto piccolo corredo di strumenti

tu possieda [frequentati e vedrai quant’è povero il tuo arredo mentale])

1.5. si tratta dell’etica dell’illuminismo:

“sapere aude” o la valenza etica del sapere. L’illuminismo è l’età in cui l’uomo accetta il rischio

del pensiero; «il coraggio di far uso del proprio intelletto».

«Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto

dell’illuminismo.» (Kant 1784 Che cos’è l’Illuminismo)

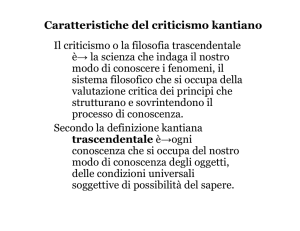

2. l’impostazione trascendentale della filosofia

2.1. trascendentale come metodo, come obiettivo e come oggetto. La corretta impostazione del

completo piano di indagine sulle facoltà dell’uomo si deve fondare, secondo Kant, su una

distinzione preliminare, che egli pone al centro di tutta la sua riflessione, tra le possibilità e la realtà

delle cose. La ragione critica non indaga la realtà delle cose, ma le possibilità della mente:

bisognerà allora stabilire fin dove essa possa spingersi ed entro quali limiti debba arrestarsi.

«Conoscere qualcosa a priori significa conoscerla per la sua più pura possibilità» (Kant, Principi

primi metafisici della scienza della natura)

Kant definisce trascendentale l’indagine che egli intende condurre: si occuperà infatti «non tanto di

oggetti, quanto invece del nostro modo di conoscere gli oggetti, nel senso che un tale modo di

conoscenza deve essere a priori». La strategia dell’indagine trascendentale mira a isolare e studiare

analiticamente quelle forme del soggetto che, in quanto a priori (non derivate dall’esperienza,

anche a loro si applica il termine trascendentale: si tratta di forme trascendentali della mente)

rendono possibile al soggetto l’esperienza conoscitiva (non derivano dall’esperienza, ne sono la

condizione); naturalmente in quanto tali forme sono proprie del soggetto, l’universo delle

conoscenze che ne deriva sarà tale per il soggetto umano e non pretenderà di svelare l’essenza del

mondo, di descrivere la realtà quale essa è in sé o agli occhi di un’altra ipotetica intelligenza non

umana.

2.1.1. note al termine trascendentale e differenze. L’indagine che studia i principi a priori della

conoscenza e segnala «che e come certe rappresentazioni vengono applicate, o sono possibili,

esclusivamente a priori» è chiamata da Kant «trascendentale». La filosofia è dunque trascendentale

quando si presenta come teoria della possibilità a priori dell’esperienza in generale.

La filosofia medievale denominava «trascendentali» tutte quelle nozioni destinate a esprimere le

specificazioni dell’essere considerato al livello di massima universalità, prima della sua

6

articolazione in modi dell’essere, in categorie. Trascendentali erano dunque, secondo la

sistemazione scolastica: essere, cosa, uno, altro, vero, buono; essi costituivano le specificazioni

generalissime dell’essere, i generi supremi della riflessione metafisica. Anche in Kant l’espressione

trascendentale indica la capacità di andare oltre l’esperienza, ma la direzione di questo superamento

è totalmente cambiata: il trascendentale supera l’esperienza non perché indichi essenze oltre il dato

sensibile o l’essere in sé, ma perché indaga gli elementi a priori della conoscenza, le condizioni

formali dell’esperienza. Trascendentale è dunque la natura delle forme che appartengono al

soggetto e lo studio di come esse rendono possibile una conoscenza sintetica a priori. Il termine

trascendentale definisce una filosofia la cui indagine conoscitiva verte sull’uomo in quanto soggetto

autonomo, a livello di definizione formale dell’esperienza, fonte e artefice dei processi che

riguardano la conoscenza, le decisioni morali, il sentimento avvertito nella prospettiva di in un fine.

2.1.2. la comprensione della natura della indagine di carattere trascendentale richiede che venga

messa in luce la divergenza di soggetto e individuo con la conseguente uscita dallo psicologismo

per l’indagine trascendentale. L’individuo, nella sua singolarità, è oggetto di studio psicologico; il

soggetto, nella sua definizione essenziale e universale è oggetto di analisi trascendentale. La

filosofia critica studia le forme a priori del soggetto (dell’uomo) non dell’individuo (di questa

persona).

2.1.3. L’indagine trascendentale è di carattere formale e non conduce a scienze naturali e ai suoi

diversi settori; queste devono essere fondate necessariamente, da punto di vista materiale, su basi

empiriche. (Si può considerare una riserva critica espressa nei confronti di Descartes che, partendo

dal pensiero inteso come sostanza (res cogitans) fatica poi a porlo in connessione con la realtà

empirica [ad evitare una situazione simile a quella etichettata come “teorema del lampione”: cfr

Jean-Paul Fitoussi, Il teorema del lampione]).

2.2. i tre ambiti dell’indagine trascendentale: «Ogni interesse della mia ragione (così lo

speculativo, come il pratico) si concentra sulle tre domande: che cosa posso sapere? che cosa devo

fare? che cosa posso sperare?». Si tratta di tre direzioni di indagine critica o delle tre “critiche” di

tre “facoltà”: della ragione pura (o della conoscenza, Critica della ragion pura), della volontà

(Critica della ragion pratica), del sentimento (Critica del giudizio). Un esame preliminare alla

costruzione del sapere scientifico.

Le tre “critiche” delle tre “facoltà”: della ragion pura (conoscenza), della ragion pratica (volontà),

del giudizio (sentimento).

Conoscenza

Volontà

Sentimento

Critica della ragion pura

Critica della ragion pratica

Critica del giudizio

Si tratta di tre diverse facoltà dell’uomo (conoscenza, volontà, sentimento) ma le loro aree di

applicazione sono coestensive; è la stessa realtà ad essere gestita o trattata con le tre facoltà o

modalità e non in tempi separati. È solo l’attenzione analitica che tende a separare, per esigenze di

osservazione e studio, le tre modalità e dà così, magari, l’impressione che ad esse corrispondano

mondi o realtà diverse; la coestensione (spaziale) delle tre abilità su di una stessa realtà è anche un

tratto di contemporaneità (temporale). Le tre facoltà sono sempre attive contemporaneamente, le

circostanze o l’attenzione analitica tendono ad evidenziare un aspetto o una funzione mentale più di

un’altra, ma non ne mettono in dubbio la coestensione e la contemporaneità (ad esempio: l’analisi

della conoscenza e delle forme a priori che ne definiscono il corso [conoscenza come oggetto e in

uso] si accompagna alla decisione di dedicare la scienza a tale campo [volontà] e al coinvolgimento

emotivo [sentimento] che spingono l’autore e il lettore ad occuparsene).

7

3. le forme della ragione pura: sensibilità, intelletto, ragione

schema della critica della ragion pura: esposizione trascendentale delle forme a priori della mente

"altro non è che l'inventario di tutto ciò che possediamo per mezzo della ragion pura,

sistematicamente ordinato"

3.01 nota o avvertenza preliminare: è bene richiamare «la distinzione di Reichenbach fra i due

significati dell’a priori kantiano, uno dei quali “implica l’immutabilità e […] l'assoluta immobilità

in tutti i tempi”, mentre l’altro significa “‘costitutivo del concetto dell’oggetto della conoscenza’”.

Entrambi i significati rendono il mondo, in un certo senso, dipendente dalla mente, ma il primo

disinnesca l’apparente minaccia per l’oggettività insistendo sull’assoluta immobilità delle categorie,

mentre il secondo relativizza le categorie (e con esse il mondo di cui facciamo esperienza) al tempo,

al luogo e alla cultura.» (Kuhn S. Thomas 2000 Dogma contro critica. Mondi possibili nella storia

della scienza, Raffaello Cortina editore, Milano, saggio Parole di conclusione Intervento a

conclusione del Convegno dedicato a Kuhn, 18-19 maggio 1990, p. 209; e Kuhn afferma di sé:

«Sono un kantiano con categorie mobili», ivi p. 293) Nel primo caso Kant viene assunto per il

concetto di apriori e nel catalogo dell’apriori da lui fornito; nel secondo caso seguendo Kant si

afferma l’impossibilità di una conoscenza senza un apriori, ma non si intende con questo lo

specifico apriori kantiano, cioè l’inventario da lui proposto nelle sue opere Critiche; una simile

consapevolezza impegna la filosofia nel tempo allo scopo di mettere in luce l’apriori storico

operativo in una determinata epoca e nei vari contesti (una specie di fenomenologia

trascendentale).

modi di conoscenza

sezioni della critica

materia (a) e forme (b) della conoscenza

sensibilità

estetica

a. intuizione sensibile empirica (fenomeno)

b. intuizione sensibile pura:

- spazio

- tempo

intelletto

analitica

a. esperienza sensibile

b. forme a priori:

- schemi (cfr.tempo)

- categorie (concetti puri)

- appercezione trascendentale (Io penso)

logica

ragione

dialettica

a. conoscenza dell'esperienza secondo

concetti (concetti empirici)

b. forme a priori (principi trascendentali, idee):

- io (idea psicologica)

- cosmo (idea cosmologica)

- Dio (idea teologica)

3.1. estetica trascendentale

«Chiamo estetica trascendentale una scienza di tutti i principi a priori della sensibilità.» (Kant CRP

66-67). Spazio e tempo intuizioni pure (non concetti)

«a) Lo spazio non rappresenta certo una proprietà di qualche cosa in sé, o le cose nel loro mutuo

rapporto; ossia, non è una determinazione di esse, che appartenga agli oggetti stessi, e che

rimanga anche se si faccia astrazione da tutte le condizioni soggettive dell’intuizione. Giacché né le

8

determinazioni assolute, né quelle relative possono esser intuite prima dell’esistenza delle cose alle

quali appartengono, e quindi a priori. b) Lo spazio non è altro se non la forma di tutti i fenomeni

dei sensi esterni, cioè la condizione soggettiva, l’unica per la quale ci è possibile un’intuizione

esterna, della sensibilità.» (Kant CRP 71)

3.1.1. geometria e matematica. Nell’estetica trascendentale della Critica della Ragion pura, Kant,

affrontando l’esposizione trascendentale del concetto di spazio e di tempo, presenta le forme a

priori della sensibilità come «principio dal quale si possa scorgere la possibilità di altre

conoscenze sintetiche a priori … la geometria è una scienza che determina le proprietà dello spazio

sinteticamente e, nondimeno, a priori … il nostro concetto del tempo spiega la possibilità di tante

conoscenze sintetiche a priori»; l’analisi della sensibilità gestita da forme a priori e quindi in

termini di sintesi attiva, consegna i dati materiali della sensibilità (i fenomeni) a forme a priori in

vista di giudizi sintetici a priori e di teorie sistematiche come la geometria e la matematica.

3.1.2. sensibilità, immaginazione, intelletto: «la sensibilità umana è interfacciata con

l'immaginazione e che quest'ultima, a sua volta, è correlata in modo peculiare con il linguaggio».

Il ruolo centrale dello schematismo. «L'istanza dello schematismo compare, com'è noto, all'inizio

del secondo libro ("Analitica dei principi") dell'"Analitica trascendentale" della Critica della ragion

pura. Lo schematismo, per dirla in modo rapido (ma fedele al pensiero di Kant), viene qui

presentato come quell'attività grazie alla quale noi riusciamo a sensibilizzare i nostri concetti quelli puri o categorie (per esempio il concetto di causalità) e quelli empirici (per esempio il

concetto di cane). Ho parlato di sensibilizzazione dei concetti, ma in realtà avrei dovuto anche

parlare, reciprocamente, di concettualizzazione delle intuizioni sensibili, secondo quel movimento

di complementarità che ho già messo in evidenza commentando il IV paragrafo a l'Introduzione alla

terza Critica. Come che sia, fosse cioè Kant già consapevole di questa reversibilità quando scriveva

la prima Critica o ne fosse venuto in chiaro solo nella terza, qui non deve sfuggire che

sensibilizzare i concetti (o concettualizzare le intuizioni) è un'operazione tutt'altro che pacifica

perché si tratta di costruire le infrastrutture necessarie (gli " schemi " ) per mediare tra due entità

eterogenee: da un lato il mondo di riferimento (che la nostra sensibilità riceve e la nostra percezione

registra e arrangia immaginativamente), dall'altro le categorie del nostro intelletto (che sono

"ideali", spontanee e autonome).

Il problema si complica ulteriormente quando osserviamo che la reciprocità sulla quale ho appena

richiamato l'attenzione presenta una circolarità che non dev'essere taciuta: è vero infatti che ho

bisogno dello schema del cane per riconoscere, e nominare, quel particolare mammifero che abbaia

e uggiola e scodinzola, ma reciprocamente ho bisogno di aver già incontrato parecchi esemplari di

quel particolare mammifero per essermene procurato uno schema non solo abbastanza stabile ma

anche abbastanza flessibile per potermi riferire con la stessa parola a un chihuahua e a un san

bernardo. Compare qui, secondo il suo profilo più arduo, la complessa questione del riferimento

sulla quale è necessario soffermarsi senza indulgere in semplificazioni in quanto è la questione sulla

quale si innesta il rapporto tra immaginazione e linguaggio.

Che lo schematismo abbia a che fare col riferimento e quindi col significato linguistico lo evidenzia

Kant stesso facendo ricorso alla parola Bedeutung, la quale designa, per l'appunto, il significato

linguistico in quanto riferimento. In mancanza di uno schema (in mancanza cioè di qualcosa che sia

da un lato omogeneo con la categoria intellettuale, dall'altro col fenomeno sensibile) i nostri

concetti sarebbero vuoti, privi di significato, privi di una relazione accettabile con il mondo. Fin qui

l'ambito problematico della Ragion pura.» (Montani Pietro 2014, Tecnologie della sensibilità.

Estetica e immaginazione interattiva, Raffaello Cortina editore, Milano, 27-28)

3.2. analitica trascendentale

Allo studio delle possibilità conoscitive dell’intelletto, del quadro dei suoi concetti puri, delle sue

forme a priori (le categorie) Kant dedica 1’«Analitica trascendentale». In una sezione di essa,

intitolata «Deduzione trascendentale», egli affronta il problema della giustificazione logica dell’uso

delle categorie. Il termine deduzione (che nel linguaggio giuridico significa dimostrazione della

9

legittimità di una pretesa) ha qui il significato di giudizio sulla legittimità dell’attività compiuta

dalle categorie in quanto strumenti a priori necessari e universali, dell’intelletto umano e non solo

come modi e abitudini secondo cui il soggetto di fatto procede; solo una deduzione trascendentale

dei concetti puri dell’intelletto da un principio trascendentale attesta la loro natura di forme a priori

della mente, giustifica il loro ruolo di funzioni con cui l’intelletto ordina l’esperienza sensibile in

forme concettuali, permette di spiegare in modo completo e sistematico, l’intero campo delle

possibilità logiche dell’intelletto.

3.2.1. le scienze. La conoscenza, considerata nell’intero arco della sua costituzione, si presenta

come un processo di organizzazione progressiva del dato sensibile nell’unità dell’oggetto: i dati

fenomenici vengono organizzati dalla sensibilità secondo le forme a priori dello spazio e del tempo;

l’intelletto pensa il dato sensibile secondo concetti (le categorie, sue forme a priori) e organizza

quindi i fenomeni nei modi di una conoscenza universale e scientifica; la percezione che l’intelletto

ha della propria unità (indicata da Kant con l’espressione «appercezione trascendentale») è il

principio che permette di organizzare, in sintesi finale, la conoscenza concettuale nell’unità del

singolo oggetto. Da una parte quindi l’unità dell’oggetto, punto di arrivo dell’intero processo di

conoscenza, si presenta come risultato di un’attività di unificazione e di sintesi a priori dei dati

fenomenici che trova il proprio principio nell’unità del soggetto; dall’altra l’unità del soggetto,

espressa con i termini Io penso, non indica una sostanza metafisica esterna al cammino conoscitivo,

ma un principio trascendentale dell’intelletto, cioè una funzione della mente che sorregge l’intera

conoscenza; questa infatti viene considerata come processo di unificazione dei dati fenomenici in

oggetti di conoscenza scientifica.

3.3. dialettica trascendentale

Distingui tra intelletto e ragione: il compito proprio di entrambi e l’esito conoscitivo che ne deriva

sulla base delle forme a priori che li definiscono. La natura, gli strumenti a priori (forme

trascendentali) e la funzione della ragione.

3.3.1. Le forme a priori dell’intelletto (categorie e Io penso) sono funzioni attraverso le quali la

nostra mente organizza le intuizioni dell’esperienza, fornisce ad esse l’unità e la struttura di oggetti

e li esprime con concetti determinati (come albero, casa, libro); la ragione è invece una facoltà

sistematica; invita a organizzare i nostri concetti in modo che si compongano nell’unità organica di

un sistema. La ragione non dispone di quei «principi costitutivi», propri dell’intelletto, che

presiedono alla definizione dell’esperienza in forme concettuali e rendono possibile la conoscenza

scientifica della realtà, ma dispone solo di «principi regolativi»; questi non hanno un riferimento

diretto all’esperienza e si presentano come massime che prescrivono all’intelletto di unificare

sistematicamente le proprie conoscenze.

Con il termine ragione, inteso in senso proprio, Kant designa dunque la facoltà che istituisce

legami; ad essa si deve la tendenza della nostra mente a comporre i propri concetti d’esperienza in

sistemi, in vista di sintesi sempre più organiche. Allo studio della ragione, facoltà che conduce a

una conoscenza sistematica, è dedicata la sezione della Critica della ragion pura denominata

«Dialettica trascendentale».

3.3.2. La ragione dell’uomo tende alla completezza della conoscenza come al proprio fine naturale;

è un obiettivo di cui lo stesso senso comune sembra essere consapevole quando si esprime con

termini che indicano una totalità di dati dell’esperienza con un termine unico e totale come io,

mondo, Dio. Ma, ai termini io, mondo, Dio, spiega Kant, non corrisponde alcun oggetto di

esperienza; essi infatti indicano, nel loro significato, una totalità e unità di dati che l’esperienza non

potrà mai fornire; non sono quindi giustificati dall’esperienza come se si potesse indicare un oggetto

reale che possa corrispondere al loro significato. Quei termini sono portatori e sono espressione

della funzione specifica della ragione: esprimono quindi l’obiettivo della ragione al sistema, sono

principi della ragione, principi di sistema, punti focali o prospettici di convergenza, idee e non

concetti. L’io rappresenta l’assoluta e incondizionata unità del soggetto pensante (idea psicologica);

il mondo l’unità della serie delle condizioni del fenomeno (idea cosmologica); Dio l’unità delle

condizioni di tutti gli oggetti del pensiero in generale (idea teologica o ideale teologico). Io, mondo,

10

Dio, in quanto termini che implicano nella propria nozione una pienezza che non ha alcun riscontro

nell’esperienza, si prestano ad usi illusori della mente, quando vengono considerati realtà; svolgono

tuttavia la funzione indispensabile come idee della ragione, ne costituiscono le forme a priori, i

principi trascendentali di una possibile e continua sistematicità. Come accade all’idea cosmologica,

fonte delle molte narrazioni possibili (e per la verità storicamente antinomiche) riguardanti il

mondo. Il “cosmo” si rivela dunque una idea a priori (trascendentale) della ragione, principio e

fonte dell’impulso al raccontare.

3.3.3. «Sistema delle idee cosmologiche. Per poter enumerare queste idee secondo un principio,

con precisione sistematica, dobbiamo primieramente osservare, che è soltanto l’intelletto quello da

cui possono derivare concetti puri e trascendentali, e che la ragione propriamente non produce

nessun concetto, ma, se mai, libera solamente il concetto intellettuale dalle inevitabili limitazioni di

una esperienza possibile, e tenta perciò di estenderlo di là dai limiti dell’empirico, ma tuttavia in

connessione con esso. Questo accade perché essa, per un dato condizionato, dalla parte delle

condizioni (a cui l’intelletto sottopone tutti i fenomeni della unità sintetica), richiede una assoluta

totalità, e così fa delle categorie un’idea trascendentale per dare alla sintesi empirica una

completezza assoluta, continuando la sintesi stessa fino all’incondizionato (che non è mai

nell’esperienza, ma solo nell’idea). La ragione questo richiede, secondo il principio che, se il

condizionato è dato, è data anche tutta la somma delle condizioni, quindi l’assolutamente

incondizionato mediante cui soltanto era possibile quel condizionato. Sicché, in un primo luogo, le

idee trascendentali non saranno propriamente se non categorie spinte fino all’incondizionato, si

potranno ridurre in una tavola ordinata secondo i titoli di esse categorie. In secondo luogo, d’altra

parte, non tutte le categorie potranno tuttavia servire a tal uopo, ma soltanto quelle, in cui la sintesi

costituisce una serie, e una serie di condizioni, subordinate (non coordinate) tra loro, di un

condizionato. La totalità assoluta è richiesta dalla ragione solo in quanto essa riguarda la serie

ascendente delle condizioni di un dato condizionato, non quindi quando si tratta della linea

discendente delle conseguenze, e né anche dell’aggregato di condizioni coordinate a queste

conseguenze. Le condizioni, infatti, rispetto al condizionato dato, sono già presupposte, e si devono

anche considerare come date con esso; laddove, poiché le conseguenze non sono esse a render

possibili le loro condizioni, anzi piuttosto le presuppongono, nel progresso delle conseguenze (o nel

discendere da una data condizione al condizionato) si può non darsi pensiero se la serie cessi o no; e

in generale; la questione della sua totalità non è punto un presupposto della ragione.» (Kant

Immanuel, 1781, Critica della Ragion pura, Laterza, Bari 1971, 342-343)

3.3.4. Sorretta dalla funzione di queste idee e dal loro uso la ragione si abbandona ad una funzione

illusoria quando cerca di dimostrare l’esistenza delle proprie idee come se fossero realtà o

denominazione di una esperienza, così facendo cade in errori (sofismi e antinomie) che la ragione

stessa, con uno sguardo autocritico, è in grado di cogliere e smontare. Con la propria capacità

critica, la ragione è in grado di denunciare l’illusione metafisica implicita nelle idee per tradizione

storica e di restituire alle idee la funzione di stimolare la conoscenza verso armonie di sistema varie

e propositive ma che non possono pretendere per sé la natura di concetto, cioè di struttura a priori e

forma ideale costituente dell’esperienza, capace di indicare una realtà data empiricamente nella sua

unità di oggetto di conoscenza.

3.3.5. In questa tensione verso l’incondizionato, guidati dall’idea di cosmo come punto prospettico

verso una totalità organica cui non potrà mai corrispondere una esperienza esibibile, fioriscono

narrazioni cosmologiche. Narrazioni che si collocano nella linea discendente e di realizzazione

possibile di un’idea di cosmo intesa come “totalità assoluta”, non semplice e infinita raccolta di

esperienze ma sistema del mondo. Un’opera lasciata da Kant nella forma di abbozzi, pubblicata

postuma, Opus postumum, raccoglie in mappe i percorsi possibili di queste narrazioni

cosmologiche; sono esposte in una singolare struttura del testo che risulta in efficace pertinenza con

il tema delle possibilità della narrazione cosmica. Nella presentazione di Vittorio Mathieu: «Kant

scrisse quasi tutti gli abbozzi dell’opera su fogli di massimo formato, piegati in due a formar quattro

pagine (solo rare volte con inserzione di pagine supplementari, oppure dividendo il foglio in metà).

11

Egli riempiva il corpo della pagina con calligrafia minutissima, poi adoperava i margini per inserire,

con richiami, qualche aggiunta; infine costellava tutti gli spazi rimasti vuoti di osservazioni, che a

volte appaiono lontane dall’argomento trattato dalla pagina stessa. […] La struttura assolutamente

peculiare che assumono quasi tutti gli abbozzi dell’Opus postumum ha una …ragione…: Kant

desidera avere continuamente sott’occhio tutta l’opera, e per questo stende i suoi appunti in quella

forma. […] Ogni foglio, e talora ogni pagina (altre volte ancora le facciate a due a due), sono un

po’ come l’intera opera veduta di scorcio, dal punto di vista di un argomento particolare. Vi è, senza

dubbio, un progresso di pensiero: in un certo gruppo di abbozzi Kant considera un dato aspetto del

problema, in altri un altro. E, tale progresso è sistematico, al tempo stesso che cronologico, sicché

gli abbozzi del primo periodo sviluppano prevalentemente determinate parti, poi il punto di vista si

sposta, e il contenuto sviluppato muta. Tuttavia Kant non scrive come se intendesse cominciare a

sviluppare una parte dell’opera, per passar poi a trattarne un’altra (salvo a tornar sulla prima per

modificarla); né divide il suo tempo in modo da assegnarne una parte a ciascun membro organico

del lavoro da compiere. Kant se mi è lecito rendere evidente con una esagerazione quel che voglio

dire riscrive l’Opus intero ogni volta che si mette a tavolino.

Partendo da questa premessa le particolarità strutturali del manoscritto kantiano diventano chiare. Il

pensiero, anzitutto, è rarissimo che corra oltre i limiti del foglio, a volte della pagina. Kant prendeva

un nuovo foglio, o andava a nuova pagina, non perché la precedente fosse finita, ma perché era

esaurito un certo giro di pensieri. Sulla pagina nuova, Kant ne cominciava un altro, o, più sovente,

ricominciava lo stesso da principio.» (Vittorio Mathieu, dalla Introduzione al testo Kant Immanuel,

Opus Postumum, ed. Laterza, Bari 1984)

4. Come conclusione: l’obiettivo, i limiti, il futuro della critica trascendentale (in forma

filosofica e in richiamo mitico)

4.1. l’isola e il mare

«Noi abbiamo fin qui non solo percorso il territorio dell’intelletto puro esaminandone con cura ogni

parte; ma l’abbiamo anche misurato, e abbiamo in esso assegnato a ciascuna cosa il suo posto. Ma,

questa terra è un’isola, chiusa dalla sua stessa natura entro confini immutabili. È la terra della verità

(nome allettatore!), circondata da un vasto oceano tempestoso, impero proprio dell’apparenza dove

nebbie grosse e ghiacci, prossimi a liquefarsi, danno a ogni istante l’illusione di nuove terre, e,

incessantemente ingannando con vane speranze il navigante errabondo in cerca di nuove scoperte,

lo traggono in avventure, alle quali egli non sa mai sottrarsi, e delle quali non può mai venire a

capo.» (Kant Critica della ragion pura, 243)

L’assedio del mare e le illusioni, o meglio allucinazioni, create dalla volontà di terraferma, quasi in

posizione di difesa nei confronti del mare, indicano in immagine e in metafora l’ansia del definire,

del tracciare confini, delimitare aree note e stabilizzate e l’insoddisfazione di fronte alla

consapevolezza della precarietà di ogni equilibrio raggiunto e apparentemente conquistato. La

stessa volontà di difesa e di conquista tiene desti il timore della fine e la mestizia del conquistare per

delimitare ed escludere.

4.2. Odisseo

«Quando compare per la prima volta nel poema che porta il nome delle sue avventure, Odisseo è in

lacrime. Passa il tempo così, da otto anni, su uno scoglio di fronte al mare, poco lontano dalla casa

in cui Calipso, bellissima e divina, gli promette il più mirabile dei doni: l’immortalità. Nessun

mortale saprebbe respingere la tentazione. Ma, ogni mattina, Odisseo — che il sole splenda sulla

natura rigogliosa di Ogigia o l’inverno ne abbia ghiacciato i sentieri — abbandona il letto della

ninfa, va a sedersi sulla roccia e guarda lontano, dimenticando la proposta di eternità. Cosa può

contenere di altrettanto immenso, il mare? Cosa sogna, l’eroe? Cosa può renderlo a tal punto ebbro

da rifiutare una prospettiva priva di morte pur di continuare a sciogliersi in pianto?»

(Nucci Matteo 2013, Le lacrime degli eroi, Einaudi, Torino, p.19).

12

4.3. Il campo trascendentale dell’a priori

È possibile che dopo più di duecento anni, e dopo i progressi ottenuti nel campo delle scienze neuro

cognitive, ci si soffermi ancora nello studio della mente e delle possibilità conoscitive seguendo

l’impostazione trascendentale delineata da Kant come strategia di definizione delle possibilità e dei

limiti della mente umana? Sì, per la possibilità del metodo trascendentale kantiano di operare, e

non solo in forma metaforica, all’interno di programmi di ricerca che assumono contenuti ed

elementi ben diversi da quelli studiati da Kant, ma che hanno la natura dell’a priori. La filosofia

kantiana si configura come una scienza formale dell’a priori. Detto in modo più preciso e

convincente (forse), solo trattando come un a priori (e non come un’area soggetta ad analisi

meramente descrittive, come in una sorta di “empirismo logico”) il campo di indagine delle scienze

cognitive se ne può porre in risalto la funzione di conoscenza e di orientamento. Nelle direzioni

della filosofia analitica (a partire da Austin, Wittgenstein), nello studio del linguaggio (come

avviato da Ferdinand de Saussure), nella psicanalisi postfreudiana (con particolare rilevanza in

Jacques Lacan: «mostrare come la parola del soggetto dipenda costitutivamente da articolazioni

significanti che la precedono e la istituiscono», Recalcati Massimo 2016, Jacques Lacan, Volume II.

La clinica psicoanalitica: struttura e soggetto, Raffaello Cortina editore, Milano, 584), nell’analisi

fenomenologica dei modi con cui la mente “intenziona” la realtà (Husserl), nella stessa esplorazione

ontologica delle forme con cui l’uomo gestisce la propria temporalità e il proprio essere nel mondo

(impostata da Heidegger) il linguaggio, il mondo simbolico in cui ogni soggetto viene “gettato” in

un processo di formazione interattiva (è formato da un fondo già simbolicamente strutturato e, a sua

volta, per sua iniziativa, lo forma secondo soggettività costituenti) costituiscono l’a priori, quindi il

vasto campo trascendentale delle possibilità e limiti dell’umano nel campo del sapere, del volere,

del desiderare. Un a priori che permette al soggetto, nelle sue facoltà, di agire come “un operatore

strutturale” (J. Lacan); all’interno di strutture ma con relativa autonomia di movimento. La

necessità dell’esame della dimensione trascendentale si impone come garanzia di scoperta, salvezza

e valorizzazione delle possibilità delle facoltà dell’uomo le cui potenzialità non sono né riducibili né

consegnabili alle loro storiche applicazioni. Inversamente, la parola del soggetto introduce

un’aleatorietà irriducibile e imprevedibile nel campo trascendentale e grazie allo stesso campo

trascendentale.

13