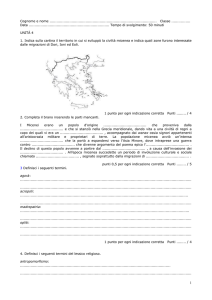

1 MITO; STORIA E ARCHEOLOGIA

Fino ad un secolo fa gli storici accettavano la distinzione fra Grecia leggendaria e storica. La base per determinare la sequenza

cronologica e il grado di storicità degli eventi narrati dal mito eroico, è stata fornita dall’archeologia. Dal 1870 al 1090

Heinrich Schliemann effettuò degli scavi a Troia, Micene ed altre località della penisola greca, per dimostrare la veridicità

della guerra troiana e del mondo degli eroi greci. Scoprì una grande cultura di palazzo dell’età del bronzo, che aveva il suo

centro nella “reggia di Agamennone” a Micene. Scavi successivi hanno dimostrato come l’epoca degli eroi rifletteva

l’esistenza di una cultura perduta, durata del 1600 a.C. fino al 1200 circa. Gli scavi di Sir Arthur Evans a Cnosso (Creta) hanno

messo in luce una cultura di palazzo anellenica ancora anteriore (2200-1450 circa) che fu chiamata minoica dal nome del

leggendario re di Creta, e la cui influenza permise di spiegare la nascita di una cultura di palazzo in quella zona. A partire dal

1450 sembra che i Micenei abbiano assunto il controllo della stessa Cnosso. Mentre la cultura minoica si era svelata come

anellenica, il carattere della cultura micenea rimase incerto fino al 1952, quando Michael Ventris decifrò le tavolette

provenienti dai vari strati delle rovine di Pilo e della Cnosso micenea. La scrittura sillabica “Lineare B” si era sviluppata dalla

precedente A minoica, indecifrata, ma il sistema linguistico che la B documentava risultò essere greco. Si provò così che la

storia della cultura micenea è parte della storia della Grecia. Ma il mondo di Micene è qualcosa di distinto dal mondo della

civiltà greca classica. Gli scritti micenei consistono in liste di attrezzi e provviste immagazzinati del palazzo (+anno di

distruzione). Inoltre, i limiti intrinsechi a questo tipo di scrittura fanno pensare che difficilmente esso fosse impiegato per

qualsivoglia altro impiego. Così il mondo miceneo ha dovuto essere ricostruito quasi interamente in base all’archeologia.

L’ipotesi poi che la natura della società micenea potesse venire ricostruita in base al mito o alla poesia epica si è dimostrata

insostenibile, una volta verificata la disuguaglianza fra le testimonianze sulle istituzioni sociali che si ricavano dall’archeologia

e dalle tavolette di “lineare B”, e ciò che attestano implicitamente le stesse leggende greche. Il mondo miceneo appartiene più

alla preistoria che alla storia. Al contrario, il mondo greco dall’VIII secolo in poi è un mondo che fa parte a pieno diritto della

storia. Il motivo che spiega tale divario è l’avvento della alfabetizzazione. In realtà, la cultura micenea è radicalmente diversa

da quella della Grecia posteriore. E’ un dato di fatto che esemplifica un fenomeno riscontrabile anche in altre epoche, in cui un

popolo guerriero si trova a dover subire l’influenza di una civiltà più avanzata. Il mondo che influenzò Micene fu quello di

Cnosso, che si trovava alla periferia di un’area ove da 2000 anni era fiorita l’economia di palazzo centralizzata ed il dispotismo

orientale della Mesopotamia e dell’Egitto. Tra il 1250 e il 1150 molti furono i tracolli nel Mediterraneo orientale. L’impero

Ittita crollò verso il 1200. le pressioni seguenti determinarono movimenti di popoli che disturbarono Siria e Palestina. Nello

stesso mondo miceneo si conviene che la distruzione di Troia, 1250-1200, rappresentasse l’ultima grande impresa dei Micenei.

All’incirca nello stesso periodo si hanno tracce di preparativi contro un attacco nei centri del Peloponneso greco. Poi (1200

circa) Pilo e altri insediamenti furono dati alle fiamme, e ciò che sopravvisse della cultura micenea subì un ulteriore attacco

attorno al 1150. dell’intera organizzazione dell’economia di palazzo non rimase nulla, e con essa scomparvero le capacità

artistiche e la conoscenza della scrittura. Gli insediamenti vennero abbandonati o abitati da pochi. Questo avvenne in

concomitanza con l’emigrazione verso aree periferiche del mondo miceneo e con un diffuso spopolamento del continente. Il

risultato di tale rovina fu un periodo buio, che durò circa 300 anni. La rottura col passato fu radicale. Nel profilo della Grecia

arcaica tracciato da Tucidide nel I libro delle “Storie”, egli vide un progresso graduale ma continuo degli eroi omerici fino ai

suoi tempi. Il mondo greco dall’VIII secolo in poi è il frutto non di Micene, ma di un oscuro “medioevo”. Per capire la società

che sarebbe emersa, è necessario sapere qualcosa dei secoli precedenti. Tre tipi di testimonianze posso essere usati per

ricostruire la storia dell’oscuro “medioevo”. Le leggende, da trattare con cautela; in esse sono però registrati due eventi che

sembrano rivestire una qualche importanza nella storia. Il primo spiega le origini dei Dori. In epoca storica essi erano distinti

dagli altri Greci innanzitutto per il dialetto, ma anche per certi costumi sociali comuni (ogni stato dorico era diviso in tre tribù,

che avevano sempre lo stesso nome). I Dori risultano sconosciuti al quadro che Omero traccia della Grecia eroica, eppure essi

arrivano ad occupare la maggior parte di quello che un tempo era stato il cuore del potere miceneo, il Peloponneso, ed in certe

zone come Argo e Sparta governarono una popolazione asservita di greci non dorici. La leggenda spiegava che erano arrivati

solo in tempi recenti: i figli dell’eroe semi-dio Eracle erano stati banditi da Micene, e più tardi ritornarono con l’appoggio dei

Dori a reclamare la loro eredità. La leggenda del ritorno dei figli di Eracle è un mito che spiega in base a quale diritto un

popolo sconosciuto al mondo degli eroi dell’epica abbia ereditato il territorio dei Greci micenei e asservito . una parte della

popolazione che lo abitava. Un secondo gruppo di leggende concerne una espansione dei Greci attraverso l’Egeo, verso la

costa dell’Asia minore: l’espansione che portò allo sviluppo del blocco linguistico e culturale dei Greci ionici. Tali racconti

complessi raccontano della fondazione di singole città, tra cui Atene, ove fecero tappa vari gruppi di profughi che andavano

alla ricerca di nuove sedi. Tucidide descrive come i vincitori di Troia trovassero difficile il ritorno in una madrepatria che non

era più fatta per gli eroi, e come ne conseguissero le emigrazioni. È un resoconto non privo di punti deboli, in quanto egli non

aveva conoscenza del collasso culturale verificatosi nel medioevo, soprattutto perché non comprese se non minimamente la

ricchezza e la potenza della Grecia micenea. Le leggende del periodo delle migrazioni sono confermate in certa mistura dalla

distribuzione dei dialetti nella Grecia storica. Il greco sembra sia entrato in Grecia poco prima del 2000, quando le

testimonianze archeologiche ci avvertono dell’introduzione di una cultura nuova: questi popoli nuovi erano quelli che

sarebbero divenuti i greci micenei. Testimonianze di una lingua precedente, non indoeuropea, possono trovarsi nella

sopravvivenza di certi toponimi. Almeno per il periodo miceneo, nella Lineare B si distinguono le caratteristiche peculiari della

lingua greca. Il greco classico era diviso in vari dialetti legati tra di loro. Il dorico del Peloponneso meridionale e orientale, la

Laconia, l’Argolide e forse la Messenia. Lo ionico in Atttica, nell’Eubea e nel gruppo centrale delle Cicladi, nonché nella parte

centrale della costa dell’Asia minore. Vi erano poi il lesbico, in Tessaglia e Beozia, e l’arcado-ciprio, in Arcadia e Cipro. Il

terzo tipo di testimonianze è di ordine archeologico anche se il loro contributo risulta più ambiguo. Il periodo sub miceneo è

caratterizzato dall’assenza di testimonianze, mentre manca un qualunque indizio dell’influsso di una nuova popolazione.

L’unico cambiamento si rileva nei procedimenti di inumazione. Vengono abbandonate le tombe comuni e gli ampli vani

sepolcrali, per ritornare alla vetusta pratica dell’inumazione individuale in tombe a cista, e gradualmente l’inumazione stessa è

soppiantata dalla cremazione. Circa un secolo dopo il tracollo della cultura micenea, baluginano le prime avvisaglie di una

rinascita. I rinnovati contatti fra Atene e Cipro premisero l’importazione dall’Asia minore del sud di una innovazione

tecnologica quale l’estrazione del ferro tramite fusione: dal 1050 circa il ferrò iniziò a sostituire il bronzo come metallo di

impiego quotidiano. Circa nello stesso periodo cominciò ad emergere ad Atene un nuovo stile di decorazione vascolare, il

proto-geometrico (1050-950 circa), le cui decorazioni consistevano in semplici schemi geometrici ripetuti ed in larghe strisce

di colori scuri oppure chiari. È poi a questo periodo che può essere dato il movimento di Ioni da Atene alla costa dell’Asia

minore, attraverso l’Egeo. Dalla documentazione archeologica sono confermate sia la migrazione ionica, sia l’importanza di

Atene, ma il periodo precedente rimane molto oscuro. Il cambiamento nelle pratiche inumatorie potrebbe rivelare l’arrivo di

una popolazione nuova (Dori), o il ritorno a precedenti costumanze, e le modalità di inumazione non sono sempre documenti di

un avvicendamento degli abitanti. Alcuni archeologi hanno perciò preferito non credere in una invasione dorica, ed affermare

che i diversi raggruppamenti etnici del continente greco vi erano stati presenti fin dall’inizio della cultura micenea. Tuttavia la

più diffusa impressione di discontinuità, lì’abbandono dei vecchi modelli di inumazione, suggeriscono l’influsso di una nuova

popolazione. Sebbene non si possa provare che i Dori abbiano distrutto la cultura micenea , sembra probabile che essi

approfittassero del vuoto che si era venuto a creare.

2 LEFONTI

Le società che non possiedono la scrittura dipendono dalla memoria umana per la trasmissione della conoscenza del passato e

delle informazioni del presente, spesso in forma melodica e metrica. Coloro che raggiungono un’abilità particolare nel

comporre un metro, acquisiscono lo status di portavoce della comunità. Le più antiche testimonianze letterarie della storia

greca sono in versi. L’avvento della scrittura nell’VIII secolo mutò la situazione solo di poco. Una letteratura in prosa

cominciò a svilupparsi solo a metà del VI secolo. Lo “aoidos”, cantore dell’epica, era un poeta orale professionista, che

componeva e recitava prendendo le mosse da un repertorio di materiale tradizionale. L’argomento di cui trattava consisteva

nelle imprese degli eroi di un passato lontano, che si collocava alla fine dell’età micenea. Quest’epica orale fiorì per lo più

nella Ionia, e la sua natura può essere illustrata attraverso le peculiarità linguistiche che essa mostra. Il dialetto dell’epica è

artificiale: ad una base ionica si aggiungono numerosi elementi tratti dall’eolico e da altri dialetti orientali, e il risultato è un

linguaggio le cui forme sono particolarmente idonee al verso esametrico. Il poeta epico si fonda su un lessico interamente

costituito di formule. L’economicità del sistema è tale, che un nome ha raramente più di un epiteto per rendere un particolare

valore metrico. Dunque un poeta orale greco subiva considerevoli limitazioni dalla tradizione. In realtà lo scopo della lingua

formulare dell’epica greca sarebbe quello di agevolare la composizione, non la ripetizione. Non c’è quindi nulla di strano

nell’ipotesi che al termine di una tradizione epica orale stia la figura di un grande artista, il quale continua a richiamarsi alle

realizzazioni dei suoi predecessori, ma ne trasforma l’arte: l’Iliade e l’Odissea attribuite ad Omero. Il secondo poeta epico

greco è Esiodo; operò intorno al 700, ed è il primo poeta che chiama se stesso per nome. All’inizio della Teogonia descrive

come le Muse andassero a trovarlo sul monte Elicona, mentre stava pascolando le pecore, gli dessero la corona d’alloro da

aoidos, ed infondessero in lui una voce divina. L’opera Opere e giorni è invece concepito come indirizzato alla volta di suo

fratello Perse in una contingenza reale: la disputa fra i due sulla spartizione del fondo paterno. Non sembra perciò che Esiodo

appartenga ad una tradizione epica orale allo stresso titolo che Omero. Certamente Esiodo si considerò un aioidos omerico,

tuttavia la sua tecnica non è identificata a quella di un poeta operante all’interno di una tradizione fissa. Dialetto, metro e

lessico sono appresi dall’epica, ma vengono impiegati con una libertà ed una improprietà tali da suggerire che Esiodo abbia

capito solo per metà gli artifici della composizione orale: questo avviene in parte poiché non disponeva di un insieme di

formule adatte alla sua tematica, ed in parte poiché gran parte dei suoi argomenti, dovette riplasmarli partendo dai semplici

ritmi discorsivi dei motti popolari.

Le testimonianze delle iscrizioni vascolari dimostrano che al termine dell’VIII secolo la scrittura alfabetica veniva impiegata

come il medium più ovvio per registrare poesie occasionali e di basso livello. La poesia continuò ad essere un importante

veicolo grazie al quale esprimersi in pubblico nel VII e nel Vi secolo, ma fu influenzata in vari modi dall’introduzione della

scrittura. I riferimenti che si trovano in Omero mostrano come altri tipi di poesia erano già esistiti all’interno dell’epica, anche

se parrebbe che non ci fossero corporazioni di cantori professionisti in grado di assicurare loro sopravvivenza. Assieme alla

scrittura, vari tipi di poesia emersero a determinare identità distinte, e l’esistenza di tradizioni diverse incoraggiò da quel

momento in poi uno sviluppo continuo. La scrittura permise anche la registrazione di ritmi più complessi, e poté fungere quasi

da notazione musicale. Dopo Esiodo, il concetto di poeta come individuo raggiunse la supremazia. Con poche eccezioni, la

poesia lirica non sopravvisse alla fine del mondo antico. Il primo poeta lirico, Archiloco, esemplifica molte tendenze. La sua

poesia, la cui lingua è forse omerica, ma i cui metri sono sia popolari, sia epici, riguarda fatti della sua esistenza. Poesia lirica

vera e propria è prodotta da Alceo (620) e da Saffo (610): entrambi provenienti da Lesbo, ed entrambi membri di famiglie

aristocratiche. Alceo era implicato in lotte politiche contro dei capipopolo e peculiari ne risultano le attitudini politiche,

l’esilio, i viaggi, e le descrizioni della vita militare; Saffo offre uno scorcio non abituale sulla società femminile. Più importanti

per la funzione sociale della poesia sono i poeti didattici quali: Callino di Efeso all’inizio del VII secolo, e Mimnermo di

Clolofone intorno al 600, spronarono i loro concittadini contro i nomadi invasori Cimmeri provenienti dalla Russia meridionale

contro la potenza dilagante della Lidia. Tireo, verso la fine del VII secolo, scrisse per gli spartani che combattevano contro i

vicini Messeni, ed esaltò l’etica sociale dei nuovi eserciti di massa con truppe di armamento pesante, ed il loro ideale governo,

l’eunomia (giusto ordinamento). Cospicua risultò ka sua influenza poetica su Solone di Atene. L’opera poetica attribuita a

Teognide di Megara descrive (540) l’insoddisfazione di un aristocratico per il condizionamento esercitato dei suoi nuovi ricchi

e per il tramonto dei valori tradizionali, e ci fornisce inoltre un quadro della omosessualità delle classi elevate. Senofane invece

scrisse su temi filosofici e scientifici ed attaccò le preferenze dei suoi contemporanei per le virtù atletiche e marziali. La lirica

corale era eseguita normalmente durante le feste religiose o altre grandi occasioni tramite cori di uomini e ragazze istruiti

all’uopo, che cantavano e danzavano con l’accompagnamento musicale. Alcmane ci fornisce con i suoi inni un ‘immagine di

Sparta in contrasto con quella abituale militaresca. Simonide di Ceo (556-468) fu poeta di corte del tiranno ateniese Ipparco e

più tardi commemorò i morti ed i vincitori delle guerre persiane. Per finire, il più grande lirico corale, Pindaro, scrisse nel V

secolo per gli aristocratici ed i sovrani greci che partecipavano ai vari giochi internazionali. La poesia lirica presenta un quadro

complesso e variegato del mondo greco arcaico. La composizione in prosa è connessa a una nuova esigenza, quella di una

precisa analisi critica, ed è un prodotto dell’illuminismo ionico. La prima opera in prosa, il libro di Anassimandro Sulla natura

(550 circa), condusse uno sforzo di formulare una teoria critica e scientifica sulla materia, che cominciò a Mileto con Talete

all’inizio del Vi secolo. Anassimandro cercò di spiegare sia la struttura recondita del mondo fisico, sia lo sviluppo fino alla

creazione dell’uomo: vi fu la sostituzione della scienza al mito. Fu anche il primo geografo ed astronomo greco. I filosofi

continuarono i suoi gli interessi scientifici, ma un fu Ecateo di Mileto che iniziò l’analisi delle società umane. Aveva

un’accurata descrizione geografica. Egli comprese l’importanza del viaggiare e dell’osservare personalmente per la

comprensione del mondo umano. Può inoltre attribuirsi a lui l’eliminazione degli dei dall’ambito della storia.

Per il mondo antico Erodoto fu il padre della storia, ma ebbe anche la reputazione di bugiardo, ed il giudizio generalmente

sfavorevole sulla sua inattendibilità continuò fino al XVI secolo. A patire dal XIX secolo si è ormai accumulata una

conoscenza precisa sulle maggiori civiltà di cui Erodoto aveva scritto, e possiamo cominciare a comprendere l’effettivo

progresso realizzato da Erodoto. La sua opera, che mira a ricordare quanto gli uomini hanno compiuto nel tempo affinché non

fosse dimenticato, è fatta di un susseguirsi di descrizioni dei vari popoli del Mediterraneo e del Vicino Oriente,r accolte attorno

al tema delle guerre fra Greci e Persiani. Nell’ambito di questa struttura di base le digressioni sono di carattere geografico,

etnografico e storico, e spaziano in tutto il mondo conosciuto, fino ai suoi margini misteriosi ed all’oceano che lo circonda. E

Tucidide pensava proprio ad Erodoto, quando asserì che i suoi lettori dovevano aver fiducia nelle sue conclusioni, piuttosto che

in quelle di quei “recitatori” professionisti attenti a presentare le sue storie o logoi in pubblico come pezzi recitativi destinati ad

una fruizione caduca. La raccolta definitiva di queste storie nella struttura narrativa che noi abbiamo fu pubblicata introno al

425, quando il resoconto erodoteo delle cause della guerra persiana venne parodiato dal poeta comico Aristofane. Erodoto

dovette molto ad Ecateo, che aveva senz’alto letto, e che attaccò sia nel suo rapporto con l’Egitto, sia come cartografo: le

prime parti del suo lavoro devono aver trattato gli stessi temi di Ecateo. La costruzione complessa e la tecnica della digressione

erodotee sono poi simili a quelle di Omero, così come lo sono molti dei vari elementi fantasiosi della sua opera. Pochissime

delle fonti di informazione di Erodoto erano scritte, tuttavia sappiamo che era escluso dalla conoscenza delle testimonianze

letterarie e documentarie del vicino Oriente, data la sua ignoranza delle lingue straniere. Il suo lavoro si basava primariamente

su due tipi di testimonianze: ciò che aveva visto, e ciò che aveva sentito dire. È interessante come le informazioni di Erodoto

risultino quantitativamente e qualitativamente molto migliori a partire dalla metà del VII secolo in poi,. Nel continente greco

gran parte delle informazioni di Erodoto provenivano dalle grandi famiglie aristocratiche delle varie città: la tradizione

aristocratica è ovviamente quella più esposta alla distorsione politica. Ad esempio, la storia spartana quale ci è narrata dagli

aristocratici minimizzava le riforme all’epoca di Tirteo, nonché l’importanza del più grande re spartano, Cleomene. Un altro

gruppo di dati della tradizione è molto diverso. Nel loro ambito è importante il santuario di Delfi: la tradizione delfica di solito

è piuttosto filo-popolare e moralizzante. L’ovvia presenza di motivi legati alla tradizione popolare potrebbe suggerire la

presenza di un cantore professionista, anche se la tendenza più chiara è quella di fornire al passato una dimensione morale. I

fatti sono presentati in uno schema in cui l’eroe passa dalla fortuna alla presunzione e ad un rivolgimento della sorte, dovuto al

destino. È uno schema che non fa parte dell’etica aristocratica. Le tradizioni dei greci orientali sono molto più vicine

formalmente alle storie delfiche, che alle tradizioni aristocratiche del continente. Anche in queste non manca certo la

documentazione di una deformazione da addebitarsi a particolari gruppi politici, ma bisogna tener presente che anche nella

storia a noi più prossima vi sono indizi di strutture narrative ricorrenti, motivi folcloristici e distorsioni fondate su esigenze

morali. Risulta così che la sua storia della grecità orientale risulta in pratica meno attendibile della sua storia del continente.

Questa curiosa caratteristica della tradizione nei greci d’Oriente concorda con la struttura generale della storia erodotea (per lo

più moraleggiante). Questo legame tra il modello di Erodoto e quello della grecità orientale ci suggerisce che sussiste nella

Ionia una tradizione moraleggiante di narrativa storica, che sul continente si ritrova solo a Delfi, una tradizione di cui è

rappresentante lo stesso Erodoto: egli avrebbe quindi raccolto insieme i risultati di una tradizione prosastica di racconti

popolari. I suoi contemporanei ateniesi comprendevano in misura scarsa la tradizione ionica all’interno della quale lavoravano,

e trovavano curiosamente antiquati i suoi metodi e le sue attitudini. Aristofane nella sua commedia “Acarnesi” produsse una

parodia della concezione erodotea delle cause del conflitto persiano, mentre Tucidide si fondò su di una reazione contro le

tecniche storiografiche di Erodoto.

La storia tucididea della guerra del Peloponneso, composta ad Atene e nell’esilio durante e poco dopo la guerra stessa (432404), contiene un certo numero di digressioni sulla storia passata, per correggere o rilevare errori. Egli mise in rilievo molte

debolezze della storia del passato composta in base ad una tradizione orale, ma non riuscì ad offrire alcuna alternativa seria:

furono i suoi contemporanei che fecero un passo avanti, volgendosi dalla storia generale a quella locale. La scoperta degli

archivi locali aggiunse una dimensione nuova alla storia del passato. I documenti che sopravvivevano negli archivi locali erano

di interesse primariamente cronologico: elenchi di sacerdoti, vincitori ai giochi e magistrati annuali. Intorno alla fine del V

secolo, Ippia di Elide pubblicò un catalogo dei vincitori olimpici, a partire dal 776. Ellano di Lesbo pubblicò alla fine del V

secolo un’intera serie di storie locali; ne sono esempio “Le sacerdotesse di Era”, una storia che si fondava sui documenti del

famoso tempio di Argo, e una storia locale dell’Attica, che ruotava quasi certamente attorno all’elenco dei magistrati annuali

risalente al 683/682. Nessuno di questi lavori sopravvisse, ma essi furono impiegati dagli autori successivi. Sono

contrassegnati da un interesse antiquario per il mito o le origini, nonché l’importanza che diedero alla cronologia, e i loro

autori provengono spesso da famiglie di sacerdoti, di politici o di politici-sacerdoti. L’influenza degli storici locali più antichi

si può osservare bene nella Costituzione degli ateniesi di Aristotele (l’unica rimasta fra le 158 da lui scritte). Le due parti delle

80 pagine rimaste espongono, una la storia costituzionale fino al 404, l’altra le funzioni specifiche ed il funzionamento della

costituzione stessa al tempo dell’autore. La parte politica contiene una grande quantità di materiale sulla storia politica ed

istituzionale. Vari autori successivi (Strabone, Pausania, Plutarco,…) forniscono occasionalmente ulteriori informazioni, cha

hanno valore per noi soltanto quando derivino da una fonte fededegna. La Biblioteca storica di Diodoro (30 a.C. a Roma) ci

trasmette, nella storia della Grecia arcaica, una sintesi di alcune parti della storia generale del IV secolo di cui fu autore Eforo.

Le prime iscrizioni lunghe più di poche parole sono in versi, ma la scrittura venne ben presto e diffusamente impiegata per

registrare una qualsiasi cosa (incisioni su bronzo, piombo, vasi e pietre, per lo più documenti religiosi o commemorativi o

politici. Le regione mediterranea è stata terreno di caccia per gli archeologi europei da un secolo a questa parte. Le località

meno fruttuose sono quelle ancora abitate, quali Tebe, Siracusa primitiva e Marsiglia greca, mentre maggior successo ebbe il

trasferimento materiale di Delfi in una località più amena ed archeologicamente infruttuosa. Particolarmente fruttuose sono

invece località che vennero abbandonate, oppure abitate in modo discontinuo. Spesso il saccheggio e la successiva

ricostruzione di una città può anche avere un effetto conservativo (arte tardo arcaica = Atene saccheggiata dai Persiani nel 480

e ricostruita da Pericle; le statue dell’Atene dei Pisistrati furono interrate nelle nuove fondamenta). Scavi furono condotti a

Sparta, Egina, Olimpia, Samo, in Argolide, nelle colonie siciliane,…Aree marginali come le tombe regali degli Sciiti o la

Gallia celtica arrecano spesso testimonianze di rilievo per le loro diverse prassi inumatorie, mentre i cimiteri e alcune località

etrusche ci hanno fornito vasellame greco in quantità tale, che nel XVIII secolo si ritennero etruschi i vasi greci. Per fissare

rapporti fra le varie località e le testimonianze archeologiche , bisogna precisare un quadro cronologico; questo quadro per la

Grecia arcaica è determinato dal vasellame: qui la decorazione vascolare era la forma d’arte maggiore, i cui stili variavano da

città a città, e subivano alterazioni continue. Gli stili di varie zone hanno un’estensione non vasta, anche se due città

conquistarono in successione una mercato più ampio: i loro stili ci forniscono una cronologia relativa per le località

archeologiche in generale. Così, le date di fondazione delle colonie siciliane fornite da Tucidide fissano gli inizi dello stile

protocorinzio arcaico, ed il sacco di Atene nel 480 garantisce un altro punto di riferimento fisso alla fine dell’epoca arcaica. Il

vasellame di Corinto fu il primo ad acquisire un’ampia circolazione, e fu l’unico ad essere esportato ampiamente per circa un

secolo: nel VI secolo vennero soppiantati da quelli ateniesi. La decorazione attica a figure nere iniziò sotto l’influenza di

Corinto (610-550), ma in breve tempo acquisì il predominio e la perfezione artistica (570-525). Attorno al 530 era stata

escogitata ad Atene una nuova tecnica di decorazione, la tecnica delle figure rosse, in cui è lo sfondo ad essere colorato di nero.

In termini più generali, il contributo dell’archeologia allo studio della storia greca arcaica è enormemente più cospicuo che per

quasi tutte le altre epoche della storia.

3 LA FINE DELL’OSCURO MEDIOEVO: L’ARISTOCRAZIA

Verso la fine dell’VIII secolo, con Omero ed Esiodo, comincia a rendersi disponibile anche la testimonianza letteraria. Per certi

riguardi la società omerica corrisponde a una tradizione letteraria artificiale. Analogamente si conviene che l’epica omerica

presenta vari elementi secondari provenienti da quasi ogni epoca. La tradizione epica orale esclude consciamente o

inconsapevolmente interi settori dell’esperienza come irrilevanti, oppure come posteriori all’età eroica. Esiste però, per la

società descritta in Omero una base storica, cioè la proiezione nel passato delle istituzioni proprie dell’epoca dell’autore. Lo

suggeriscono le testimonianze archeologiche. La Lineare B ha messo in luce una società completamente diversa da quella

descritta in Omero. Solo verso la fine del medioevo le testimonianze archeologiche e quelle letterarie cominciano a collimare

per una cospicua serie di fenomeni. L’organizzazione architettonica della casa omerica trova i suoi paralleli più stringenti nella

stessa epoca. La fune razione omerica ha luogo tramite la cremazione, il che allontana dall’inumazione micenea, e porta verso

il tardo medioevo ed oltre. Gli esempi più antichi e significativi sono stati reperiti a Salamina di Cipro, i cui governanti a

partire dalla seconda metà dell’VIII secolo praticavano complessi riti funebri omerici. Per generale ammissione, alcuni aspetti

centrali della società omerica si pensa mostrino una confusione di base. Nelle descrizioni di combattimenti, ad esempio, il

cocchio rimane ancora un ingrediente essenziale dell’equipaggiamento aristocratico, anche se scomparve come strumento

bellico alla fine del periodo miceneo, ma la tradizione epica non ne comprende più l’impiego militare, ma è divenuto solo un

mezzo di trasporto per i combattenti. Inoltre il guerriero omerico combatte con un guazzabuglio di armi di epoche differenti.

Tutti i suoi elementi presi singolarmente sembrano appartenere a delle società reali, e quando i differenti elementi possono

essere datati, mostrano la tendenza a dividersi in due categorie: quella degli opachi riflessi degli usi micenei, e quella del più

nitido ritratto del mondo del tardo Medioevo. C’è poi una chiara linea di sviluppo dalle istituzioni descritte da Omero a quelle

che sussistettero nella Grecia più tarda. Le differenze fra il mondo in cui Omero ed Esiodo rappresentano la società non vanno

quindi spiegate su una base cronologica: la società omerica è naturalmente idealizzata, e per risalire indietro nel passato deve

valicare l’ostacolo di generazioni di predecessori, mentre Esiodo è tutto calato nella contemporaneità. Omero descrive anche le

società dall’alto, mentre la visuale esiodea è quella delle classi inferiori, ossessionate dalle meschine ingiustizie del sistema

sociale delle realtà dell’esistenza agricola. Risulta comunque che le deduzioni tratte da Esiodo sono più sicure di quelle tratte

dall’epica eroica. Tema dell’epica omerica sono le attività di grandi personaggi, ed è il loro ambiente ad essere rappresentato

con chiarezza. Il termine basileus, che indica l’eroe omerico, nel greco successivo passa a designare il re, ma nelle tavolette

della Lineare B il re viene a sua volta appellato con il titolo di wanax (citato anche da Omero). In qualche punto della piramide

gerarchica, ma più in basso, è il gruppo di individui che a livello sociale viene designato con quel nome, che sarebbe equivalso

al basileus greco dell’epoca successiva: probabilmente quando scomparve l’economia di palazzo, furono loto ad essere lascati

a capo delle loro comunità. In Omero ed Esiodo basileus viene infatti impiegato in un’accezione più vicina al concetto di

nobiltà: una classe di aristocratici. I basilees ai quali Esiodo fa appello per chiedere sono un gruppo di nobili. La monarchia

cessò di essere un fenomeno di larga diffusione in Grecia all’inizio del medioevo. I basilees della Grecia arcaica sono un

gruppo di aristocratici di nobiltà ereditaria, distinti dal resto della comunità in virtù del loro stile di vita e delle loro ricchezze.

Ognuno è capo di un clan (genos/famiglia/oikos). La famiglia omerica comprende: capofamiglia, moglie e figli adulti con

mogli e prole, assieme a parenti più stretti; alla sua morte i beni vengono divisi in parti uguali fra i suoi figli, che vanno poi a

formare case distinte. I figli maschi avuti da schiave hanno quasi sempre una certa posizione sociale, sebbene inferiore a quella

dei figli della moglie. Il termine kleros individua il possedimento fondiario: i suoi possessi più cari sono la sua famiglia, il suo

oikos e il suo kleros. È sui dettagli della lottizzazione dell’eredità paterna che Esiodo e suo fratello contendono. Al di là di uno

stretto parentado, il genos pare avere scarsa importanza. In generale è la parentela familiare più immediata che conta. Per

l’uccisione di un uomo si parla di tassa di sangue, che va pagata a suo fratello o a suo padre. La struttura patriarcale della

famiglia è provata anche dal fatto che i matrimoni sono combinati dai capi del genos, spesso per ragioni di amicizia politica: la

moglie viene dalla stessa classe sociale. La stipula del matrimonio pare implicasse sia una dota da parte della famiglia dello

sposo a quella della sposa (per buona impressione), sia una dote per la sposa da parte dei suoi parenti. La moglie si aggrega al

genos del marito. La tragedia più grave è la morte prematura del capofamiglia, se la scia dei figli troppo giovani per imporre i

loro diritti. Più in basso nella scala sociale il matrimonio era un problema più pratico, strettamente connesso all’eredità. Esiodo

considera le donne una dannazione mandata da Zeus all’uomo. Un uomo dovrà sposare a trent’anni una vergine che abbia

valicato la pubertà da cinque. L’età suggerita per la donna è avanzata, ed avrà se possibile un figlio solo; nel caso viva più a

lungo, si renderanno disponibili rendite per più di un figlio. L’endogamia rappresentava la norma in Grecia,e serviva a

preservare le strutture vigenti della proprietà: nell’Atene classica una erede poteva venire chiamata a termini di legge come

sposa del parente maschio più prossimo del fratello. Per tutto il periodo arcaico contrarre matrimoni con persone estranee alla

comunità fu un fatto comune fra gli aristocratici, e contribuì notevolmente alla loro potenza politica e allo sviluppo delle

relazioni fra stati. Quando , a metà del V secolo fu promulgata ad Atene una legge per cui in futuro i cittadini avrebbero dovuto

avere parenti ateniesi da parte di entrambi i genitori, si trattò di una mossa populistica ed anti-aristocratica. Una tensione

analoga fra aristocratici e contadini spiega forse lo sviluppo della condizione femminile nella Grecia arcaica. Esiodo riflette

quello che era l’atteggiamento più diffuso nei riguardi delle donne, mentre Omero suggerisce esserci stata un’epoca in cui le

donne dell’aristocrazia disponevano di un’elevata condizione sociale e di una considerevole libertà e potevano: muoversi senza

seguito, discutere da pari coi mariti, presenziare ai banchetti nel megaron, essere responsabili di molte attività economiche

della casa. Nella società greca posteriore, le donne rispettabili stavano confinate per lo più nelle loro stanze. Tale cambiamento

è probabilmente connesso con il passaggio da una vita concentrata sul possedimento fondiario, ad una che aveva il suo centro

nella città. L’esclusiva maschile sulle varie attività (atletica, politica, incontri intellettuali) di gruppo risulta peraltro anche

dall’incremento dell’omosessualità maschile. Scompaiono poi le dori da parte della moglie, e rimangono attestate nella Grecia

classica quelle di parte maritale. Lo spazio immediatamente circostante alla famiglia è quello dell’oikos. Il basileus della

Grecia arcaica lavorava le sue terre con l’aiuto di schiavi ed occasionalmente di salariati. La condizione del lavoratore slariato

(thes) è la peggiore di questo mondo. La vita del bracciante è poco diversa da quella del mendicante, in quanto entrambi sono

uomini liberi che hanno perduto integralmente la loro posizione sociale, e finiscono per dipendere dalla carità di un’altra

persona, ma dei due solo il mendicante è salvato dalla fame grazie alla protezione di Zeus. Questo atteggiamento verso il

lavoro salariato come ventura personale e disonore nella sfera pubblica sarebbe divenuto largamente prevalente in seguito, e

contribuì radicalmente a far dipendere l’economia dal lavoro schiavile. Lo schiavo aveva un suo valore ed una sua ben precisa

posizione nella società, e non era responsabile per la sua sventura. Nelle scorrerie o in azioni di guerra, la prassi abituale era

quella di uccidere i maschi di tutte le città conquistate, e di ridurre in schiavitù donne e bambini; altre forme di

approvvigionamento erano razzie, pirateria e commercio. Le donne erano quindi relativamente frequenti come schiave

domestiche, pochi gli uomini, cresciuti fin dall’infanzia, e tenuti in grande considerazione: venivano preposti a delle fattorie,

ed era loro riconosciuto il diritto di formarsi una famiglia. La fonte primaria della ricchezza nella Grecia arcaica era

l’agricoltura, con lenti cambiamenti (orzo e grano). Anche i lino era coltivato. Esiodo descrive, nell’anno dell’agricoltore, il

momento della semina e dell’aratura (ottobre, quando le Pleiadi sono sopra noi e volano le gru). L’autunno e l’inverno sono

stagioni in cui si intaglia il legno per gli attrezzi. Al sorgere di Arturo (febbraio-marzo) ricomincia il lavoro. L’estate avanzata

è l’unica stagione che Esiodo raccomanda di destinare per il riposo, fino alla vendemmia, che si svolge quando Orione e la

stella del Cane sono al centro del cielo (settembre). Erano poi coltivate diverse qualità di ortaggi e di legumi,e non mancavano

frutteti; poca attenzione era data all’olio d’oliva nell’alimentazione e nell’illuminazione. La Grecia classica si alimentava in

larga misura di cereali, e derivava le proteine dai legumi, , dal pesce e dai latticini. La carne si consumava prevalentemente

durante le festività religiose, tuttavia gli studiosi rilevano che gli eroi omerici ebbero un’alimentazione fondata soprattutto sulla

carne. Per di più la ricchezza era misurata in capi di bestiame,e gli aggettivi che designano la ricchezza fanno talora riferimento

alla disponibilità di armenti. Esiodo non fornisce precetti sull’allevamento del bestiame; tutto ciò riflette il trapasso

dell’agricoltura greca dalla fase ove l’allevamento del bestiame era stato prevalente: problematica rimane la datazione di tale

trapasso, che alcuni studiosi hanno collocato all’inizio del medioevo. Sembra però più probabile che si tratti di un fenomeno

più tardo, probabilmente contemporaneo ad Esiodo. Quando la popolazione cominciò ad aumentare, e ci si spostò verso la

collina, l’allevamento del bestiame fu soppiantato da una cultura del suolo fondata sulla fattoria. A ricordare comunque questa

transizione restano Omero ed Esiodo. La struttura materiale della dimora dei nobili fornisce la chiave per spiegare il rapporto

fra produzione della ricchezza e suo impiego alla base dello stato sociale del basileus. Consiste essenzialmente di una corte, di

stalle, di un portico ove gli ospiti potevano dormire, di camere private ove si depositavano ricchezze ed armi, e risiedevano le

donne, nonché della sala grande, il megaron, una stanza profonda con dei seggi tutt’attorno alle pareti, ed il focolare al centro.

Il padrone di casa poteva disporre di una stanza per sé, oppure dormire nella sala. La scarsità archeologica di case più ampie o

più complesse, ha costituito un problema per gli archeologi, e condotto molti a mettere in rapporto la casa omerica con il

palazzo miceneo. L’economia dell’oikos è però fondata sul possedimento fondiario e suggerisce che ci sia stato un periodo in

cui gli aristocratici vivevano separati dalla comunità. La transizione alla vita urbana rientrava nello stesso sviluppo. Non tutti i

basilees vivevano in campagna. A Zagora di Andro, un complesso abitativo della fine dell’VIII secolo sembra costituisse un

tutto unitario; è collocato nel mezzo dello stanziamento urbano.

La società greca arcaica non era feudale: non sussistevano obbligazioni di classe dovuto all’aristocrazia in cambio della

possibilità di sfruttare il suolo, né vi fu una parte della popolazione distinta nel suo complesso dagli schiavi, ma asservita. La

Grecia arcaica era per lo più una terra di contadini liberi, fra cui la distinzione in aristocrazia e popolo era una distinzione di

sangue e di stile di vita che non risultava confermata da una strutturazione sociale complessa. In assenza di legami permanenti

di fedeltà, e nonostante il carattere ereditario dell’aristocrazia, lo sforzo per raggiungere un proprio status personale portava ad

una società competitiva: lo status era qualcosa di importante, perché attività come la guerra, il fare scorrerie e la pirateria

richiedevano la capacità di procurarsi sostenitori dall’esterno del proprio genos. A tale funzione di far acquisire prestigio

attraverso banchetti di riguardo ottemperava la grande sala del megaron, in cui confluiva una cospicua porzione del surplus di

produzione dell’oikos. Quelli che banchettavano insieme nel megaron erano individui della stessa classe cui apparteneva colui

che li ospitava. Invitarsi a un banchetto era uno scambio reciproco. L’attenzione che i poemi omerici prestano alle descrizioni

dei banchetti non è solo una convenzione letteraria, ma risponde ad una caratteristica fondamentale dello stile di vita

aristocratico. D’latra parte per Esiodo il banchetto ha un significato molto diverso: ognuno porta il proprio contributo a quello

che è un pasto comune. Altre due caratteristiche della società omerica ci hanno soccorso a definire la trama di vincoli, che

sostenne il potere della nobiltà: l’istituzione del rapporto ospitalità-amicizia ed il ruolo del dono all’interno di essa. Anche al di

là della zona geografica circostante il suo dominio nei suoi il basileus poteva aspettarsi di essere il benvenuto, fra gli individui

della sua stessa classe. Lo straniero viaggiava a mani vuote, ma a lui non erano tributati solo il vitto e l’alloggio, ma anche dei

doni, ovunque lo chiedessero. È chiaro che questo era l’obbiettivo ed il guadagno principale di un viaggio in tempo di pace.

Odisseo mostra che tali doni consistevano sempre in oggetti di lusso, e soprattutto in manufatti di metallo, prelevati dal tesoro

delle varie case. Potevano essere doni ricevuti in precedenza. Il contraccambio immediato è costituito dal piacere che l’ospite

dà con i suoi racconti e le sue notizie, ma a formarsi è un rapporto che durerà anche per il futuro. Nel mondo omerico la loro

finalità non è collegata in prima istanza al profitto o ad un eventuale, lontano beneficio, bensì all’acquisto di un titolo d’onore,

e all’istituzione di una trama di obbligazioni. Tali rapporti, da una parte miglioravano la posizione del basileus all’interno della

comunità, dall’altra originavano una schiera di hetanoi che potevano essere reclutati dal basileus stesso, permettendogli di

impegnarsi nelle tradizionali attività della razzia di bestiame e della pirateria. La prima delle due deve avere causato disordini

considerevoli. Le scorrerie sulla terraferma erano considerate faccende in secondo piano, di cui non si parlava; altra cosa erano

le scorrerie per mare. Veniva esercitata a bordo di lunghi vascelli che avevano fino a cinque ordini di remi e una sola vela

primitiva. Sembra che la pirateria sia stata esercitata originariamente contro dei forestieri, non contro i greci. Veniva

generalmente considerata un’attività onorevole. La preda veniva spartita tra i partecipanti in base alla loro posizione nella

bande. Anche se erano in rapporto con gli interessi dell’aristocrazia, queste bande di guerrieri avevano veri modi di beneficare

la comunità. Vi sono vari indizi del fatto che Omero abbia pesato alla spedizione di Troia come un’impresa pubblica. Per

coloro che si sono rifiutati di partecipar, si dà notizia di un’ammenda pubblica, ed anche il banchetto della partenza era a spese

pubbliche e non private. La guerra come istituzione era l’attività per cui la comunità aveva interesse a mantenere la sua

aristocrazie e le sue bande armate. Gli eroi erano i soli ad avere le risorse per comprare il metallo per il loro equipaggiamento.

L’epica orale creò un passato eroico per un particolare gruppo sociale, di cui esaltò il sistema di valori: l’etica che essi

rappresentano ebbe un’influenza permanente sulla morale dei Greci stessi. È un’etica sostanzialmente competitiva, e il suo

lessico concerne principalmente fatti come il successo o l’abilità. Si tratta anche di un’etica individualistica, con eccezione del

dovere di correre in ricorso dell’amico. Le penalità pubbliche consistevano nell’esproprio dei beni, poiché essi erano uno degli

aspetti dell’onore. Gli eroi omerici non negano la propria responsabilità per le loro azioni, ma spesso dichiarano anche che

responsabile è stata una forza divina al loro esterno,e non trovano la cosa compatibile.

Lo stile di vita aristocratico affondava le sue radici nel passato lontano delle bande di guerrieri nomadi, e non scomparve mai

in Grecia. La sua continuità può spiegarsi a partire dalla storia della parola greca phratra, in rapporto di parentela con il termine

che designa fratello, che è comune a quasi tutte le lingue indoeuropee. In greco la parola viene impiegata per designare non una

parentela di sangue, ma piuttosto una fratellanza, cioè un gruppo sociale: ricorre due volte in Omero. Le tribù furono

originariamente divisioni militari, e forse anche le fratrie. Successivamente pare che fratria si sia diffuso per designare una

entità politica inferiore alla tribù. Il potere del genos aristocratico in molte città e fino alle guerre persiane dipese dalla

continuità di questi raggruppamenti politici e sociali, che attorniavano il genos. Queste famiglie aristocratiche ricevevano dalla

tradizione un appoggio di gran lunga più ampio di quelle che potevano vantare la discendenza da un genos. Ne continuarono

altresì anche attitudini meno tangibili: unico era il codice morale. Un terzo elemento di continuità era il ruolo del dono o del

beneficio nell’ambito dei rapporti sociali.

4 LA FINE DEL MEDIOEVO: LA COMUNITA’

L di là del mondo aristocratico dello oikos si trova la comunità nel suo complesso. La distinzione di fondo è tra aristocrazia e

popolo, costituito in primo luogo dalla classe dei contadini liberi. L’artigiano o demiurgos deteneva una posizione ambigua.

Questa classe include sicuramente anche i lavoratori del metallo, mentre gli araldi erano demiurgoi di tipo diverso. La presenza

di outsiders tra gli artigiani è uno dei motivi che spiega la loro ambigua posizione sociale; un altro è che possedevano capacità

assai apprezzate dall’aristocrazia, senza essere aristocratici. Le forme fondamentali dell’organizzazione rimasero invariate

lungo tutto il corso della storia della città-stato. A variare nei diversi periodi furono i poteri che ebbero i vari elementi, nonché i

criteri della partecipazione a ciascuno di essi. Nella Grecia primitiva l’assemblea dei membri maschi adulti della comunità

(agora) era subordinata alla boule (consiglio) degli anziani, che pare consistesse nei capi delle famiglie nobili, i basilees. Le

testimonianze sull’esistenza di un potere esecutivo o di un potere della magistratura, sia che fosse ereditario, che elettivo,

vengono oscurate in Omero dai residui della monarchia micenea. La documentazione di poco successiva mostra molte

variazioni di forma. Il dibattito nell’ambito del consiglio oppure di fronte al popolo era fondamentale nella fase deliberativa,

anche se non c’era alcuna procedura di voto formale. La coppia di attività tradizionali del basileus era costituita dalla guerra e

dal dibattito assembleare, che avevano la stessa importanza. Ci sono in Omero svariate descrizioni dettagliate del momento

della deliberazione e da cui risultano i momenti essenziali della prassi. Gli affari venivano normalmente discussi innanzitutto

in un consiglio di anziani, quindi presentati all’assemblea del popolo. In entrambe le fasi c’era un dibattito, e la possibilità di

dissentire: il ruolo dell’assemblea era piuttosto quello di ascoltare le decisioni del consiglio e di ratificarle. Venivano quindi

riconosciuti il potere e l’importanza dell’opinione pubblica. È il demos che fissa il geras per i nobili. Puntualmente fissati

risultavano anche i rituali e le procedure essenziali nella gestione ordinaria delle assemblee di massa. Essi mostrano notevoli

analogie con i rituali delle sole assemblee posteriori di cui si conoscano in dettaglio le modalità di svolgimento: quelle

dell’Atene aristocratica. Continuità e sviluppo coesistono infatti nella crescita dei meccanismi di governo, dalle primitiva

assemblee di guerrieri d’età omerica fino alla città-stato classica. Al di fuori della sfera politico-militare, la funzione più

importante dei basilees era quella di comporre i contrasti fra singoli cittadini, secondo modalità che stanno alla base della

prassi legislativa e legale della Grecia. La caratteristica del diritto greco consiste nell’essere stato in origine un sistema

concepito dai cittadini per regolare le multe cui si assolveva per i danni arrecati. In Omero il lessico giuridico è concreto, e si

riferisce a casi individuali ed a regole specifiche. Le decisioni prese (dikai) sono diritte o storte nella misura in cui sono

conformi ai costumi (themistes), alle leggi non scritte, ed ai precedenti, che giustificano le decisioni. Un passo omerico ci

descrive l’andamento di un arbitrario formale. I procedimenti erano pubblici, con tutte le cerimonie proprie di un’assemblea in

piena regola. Gli anziani operano come mediatori individuali, e non come giudici; nessuna decisione può essere imposta con la

forza, e l’anziano di cui si accoglie la sentenza riceve un compenso per la mediazione, che viene offerto da una o da tutte e due

le parti implicate nell’arbitrario. L’unica sanzione in grado di raggiungere una soluzione, è rappresentata dalla pressione

dell’opinione pubblica. Non dovettero mancare altre situazioni più o meno anomale. L’omicidio più o meno volontario

costituisce un elemento di tensione nei sistemi di arbitrato, in quanto l’alternativa alla regolazione è una faida di sangue,

dannosa per la comunità. L’opinione pubblica dovrà perciò essere favorevole ad una regolazione e se il prezzo da pagare è

troppo alto, l’uccisore dovrà andare in esilio. Il basileus aveva tra i suoi doveri quello di conciliare le dispute: che però erano

anche una fonte di profitto, in quanto il mediatore del quale veniva colta l’opinione riceveva un premio per la mediazione. Era

questo sistema, che angustiava Esiodo: come egli faceva presente a suo fratello, le uniche due persone che forse si sarebbero

avvantaggiate dalla loro contesa erano i basilees divoratori di doni. Nutriva poi serissimi dubbi sul fatto che il verdetto sarebbe

stato giusto. Fu cos’ che Esiodo calcò quell’importante gradino del pensiero politico, che consistette nel rammentare ai

legislatori l’esistenza della giustizia. In Esiodo dike (giustizia) ha preso il posto di virtù cardinale per la comunità ed i suoi

capi. Il suo interesse per la giustizia sociale lo portò a creare un vocabolario politico. Fa ricorso alla manipolazione del mito,

riplasmandolo in modo da far cadere l’involamento della giustizia della terra nella quinta e peggiore età, quella del ferro.

Anche le strutture dell’argomentazione politica, e i rapporti fra i concetti, vengono formulati secondo modalità che risultano

specificamente greche, e che hanno avuto effetti duraturi sulla tradizione culturale della personificazione del mondo orientale. I

concetti che derivano da istituzioni concrete divengono astratti, acquistando lao statuto di divinità, e le connessioni fra queste

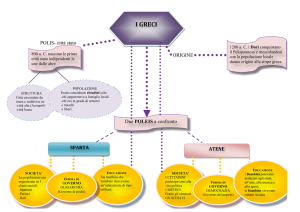

astrazioni sono espresse in termini di rapporti familiari. La forma caratteristica di organizzazione sociale dei Greci era la polis

o città-stato, la piccola comunità indipendente che si autogovernava e si circoscriveva nei confini di un territorio urbano e della

campagna circostante. Motivo centrale della storia greca è lo sviluppo che portò la città-stato a divenire forma di governo

predominante nel mondo di lingua greca per circa un millennio. Tale sviluppo permise agli abitanti della città di controllare

direttamente e completamente il loro governo, e di raggiungere una leale partecipazione allo stato locale che non sarebbe stata

eguagliata da nessuna società moderna. Quando e dove sorse la polis? La polis mostra di esistere in tutti i suoi aspetti

fondamentali già verso la fine del medioevo. Anche se Omero conobbe l’esistenza della polis, fu Esiodo a conferire ad essa il

linguaggio dell’autocoscienza, ergendosi ai primordi della speculazione greca sulla politica, sulla scienza e sulla teologia.

Le caratteristiche fisiche della polis dal tardo medioevo sono descritte in Omero: le mura sono la caratteristica comune (es.

Smirne, identificata come la città descritta da Nausicaa in Omero, le cui mura furono più volte ricostruite). I centri urbani

fortificati devono essere stati comuni intorno all’VIII secolo. Se si prescinde dalla cinta muraria, la testimonianza più antica

delle istituzioni civiche è quasi sempre il tempio, in quanto luogo deputato all’assemblea (agora). I più antichi risalgono alla

metà dell’VIII secolo,ed intorno al 700 cominciano a comparire in quasi tutti i centri urbani. La crescente importanza della vita

urbana e delle istituzioni urbane è in rapporto con altri mutamenti: il passaggio alla coltivazione stanziale del suolo tramite

aratura, il declino dell’importanza dell’oikos come fenomeno sociale, l’incremento demografico. Fra 800 e 700 si calcola,

anche in base alle inumazioni, che la popolazione dell’Attica sia aumentata di circa sei volte.

La religione dei greci non deve mai essere stata troppo unitaria, in quanto fu politeista e differenziata dia cronicamente. Gli

elementi indoeuropei si fusero con elementi cicladici pre-greci e con altri derivati da culti minoici ed anatolici. L’unità che la

religione greca avrebbe avuto, subentrò più tardi, come osserva Erodoto, ed era prima caratterizzata da miti, rituali e credenze

variegate. Interessante risulta la considerazione che la religione greca avrebbe avuto inizio con Omero ed Esiodo, anche se le

pratiche effettive di culto potevano variare rispetto alla situazione che essi descrivevano. La consistente tendenza

all’antropomorfismo e all’organizzazione del mondo degli dei in termini di rapporti sociali e politici è una peculiarità che

deriva dall’epica la forza d’inerzia che la fece conservare. Un’uniformità come quella posseduta dalla religione greca deriva

molto dalla rappresentazione che degli dei olimpici ed inferiori avevano lasciato Omero ed Esiodo. D’altra parte c’è un’intera

area dell’esperienza religiosa, quella dei culti della fertilità, dei riti orgiastici,d ella propiziazione dei morti e del culto degli

eroi, che risulta ignorata dai due poeti epici e dalle fonti letterarie posteriori, eppure sopravvisse al silenzio che su esse fu

stesso da Omero ed Esiodo. La maggior parte delle pratiche fondamentali della religione greca risalgono indietro fino al

medioevo. È peculiare della Grecia arcaica che la nobiltà celebrasse da sola la maggior parte dei riti religiosi della città, in virtù

di un’investitura sacerdotale. I santuari degli oracoli erano altrettanto largamente noti. Le testimonianze che si ricavano

dall’epica greca possono essere fuorvianti, ma possono essere messe in relazione con lo sviluppo successivo della società

greca.

5 SOCIETA’ E COMMERCIO IN EUBEA

Uno dei fattori di maggior rilievo che condussero al rinnovamento nella Grecia primitiva fu il mare. Il mondo dopo le

migrazioni del medioevo fu ben presto più un’unità di spazi marittimi che terrestri. Il commercio di piccolo cabotaggio non

sarebbe mai stato un’attività in grado di conferire un alto rango sociale. I precetti esiodei sulla navigazione riguardano

soprattutto i periodi in cui non si deve andare per mare e i motivi di ciò: la sua cupa valutazione del commercio è fondata

sull’esperienza del padre, e riflette gli scarsi profitti ed i seri rischi. Questa non era la sola forma di commercio. Nel il periodo

arcaico non si è riusciti a distinguere fra commercio locale e commercio a lunga distanza, ed hanno fatto proprio un modello di

attività commerciale che risulta appropriata in effetti solo per le condizioni economiche più evolute del periodo tardo-arcaico e

classico. Si tende quindi a sottovalutare l’importanza dell’attività di scambio nella Grecia primitiva. Fu l’aristocrazia a

conferire lo slancio iniziale ad una esplorazione più ampia, oltre i confini dell’Egeo, quando determinò la domanda per il

consumo di metalli (per lo più ferro) e di beni di lusso, necessari allo stile di vita di un’aristocrazia sempre più agiata. Una

delle aree che potevano rifornire di entrambe le merci era il Vicino Oriente. I primi contatti si instaurarono con i Cananiti delle

costa levantina, che i greci conobbero come Fenici (da porpora, phoinix, estratta dal mollusco murex). Le città costiere della

Fenicia controllavano le grandi foreste di pini e di abeti del Libano (per l’Egitto e re Salomone), e dovevano la loro prosperità

a ciò e alla loro posizione centrale fra Mesopotamia ed Egitto. Il crollo ittita ed egizio all’inizio del medioevo diede loro

indipendenza, fino alla conquista di Alessandro il Grande. La cultura fenicia era a base urbana: le città erano di solito

indipendenti tra loro, ed arroccate su isole e penisole fortificate. La loro arte mostra le caratteristiche di una civiltà dedita al

commercio. Secondo Odisseo, i Fenici sarebbero stati mercanti che dai greci erano considerati dei benvenuti, ma anche

persone non degne di fede. Il commercio occasionale va dal X all’VIII secolo, mentre è dal IX che iniziarono rapporti più

stabili, quando i Fenici fondarono Kition a Cipro. Molti aspetti della cultura e dello sviluppo sono tanto simili nei Fenici e nelle

città greche di questo periodo: città-stato in fase di rapida espansione, con simili aree di abitazione fortificate. Almeno

all’inizio i contatti avvennero su un piano amichevole. La cultura fenicia era più avanzata ed alfabetizzata. I Fenici possono

aver giocato un ruolo pioneristico nell’apertura al commercio del Mediterraneo occidentale, e alla fondazione di colonie in

quella zone: la fondazione di Cartagine (814/813) precede di un paio di generazioni qualsiasi sorta di espansione greca. Ai

Fenici va riconosciuto il passaggio all’uso alla nave a tre ordini di remi, nonché l’aver mostrato ai greci l’importanza ed i

vantaggi potenziali del commercio e della potenza marittima. Conseguenza finale di questi contatti sempre maggiori fu una

conflittualità sempre maggiore su Cipro, e la rivalità per il controllo dell’Occidente, che dal VII secolo in poi portò alla

definizione di sfere di interesse esclusive nel Mediterraneo orientale, nell’Africa del Nord, in Sicilia e in Spagna. La seconda

fase dei contatti dei greci con l’Est si ebbe con l’insediamento di stazioni commerciali greche permanenti. Gli scavi di Leonard

Woolley, dal 1936 al 1949, lo portarono ad asserire che la linea di contatto fra Grecia ed Oriente, sia in epoca micenea che nel

periodo arcaico della storia greca, doveva correre tra le sfere dell’influenza ittita ed egiziana, e quindi su per la valle

dell’Oronte, e sui confini della Turchia e della Siria: in una serie di scavi programmatici egli arrivò a fissare la storia di questi

commerci. La vallata dell’Oronte era ben nota ai Micenei, ma non si hanno tracce di una presenza greca durante il medioevo,

fin tanto che, poco prima dell’800, si ebbe lì’insediamento presso Al mina alla foce del fiume di quella che sarebbe diventata

una stazione commerciale di prima grandezza. Gli scavi hanno svelato i quartieri commerciali di un grande porto in tutta una

serie di strati che contengono magazzini, uffici e negozi. Non mancano in alcuni casi testimonianze di un commercio

specializzato (ceramica, avorio, argento). Questo rimase il più importante porto degli scambi commerciali con l’Oriente fino

almeno al 600. i reperti vascolari dimostrano che la località fu occupata fin dall’inizio da Fenici, Ciprioti e Greci. La

produzione vascolare greco-arcaica che ci si riscontra si può dividere in due fasi, una dall’800 al 700, quando avvenne

un’interruzione nell’occupazione dalla località (conquistata dall’assiro Sargon); forme e decorazioni dei reperti vascolari greci

in questa fase arcaica sono caratterizzati peculiarmente e gli scavi più recenti hanno dimostrato che provengono dall’Eubea. Il

luogo il luogo in cui questi coloni dell’Eubea stabilirono i loro insediamenti mostra i segni tipici di una stazione di posta. Esso

si trova ai margini di un’area altamente civilizzata, sui quali risultava ridotto il controllo del potere politico, e dai quali si

poteva avere adito ai beni di lusso della Mesopotamia, della Fenicia e dell’Egitto. Venivano inoltre sfruttati di lì i metalli

dell’Anatolia sud-orientale. Mentre Tarso era abitata dai greci come una città pienamente loro, Al Mina era un empoiron o

stazione commerciale abitata da una comunità mista, la cui mistione deve essersi riflessa nell’organizzazione politica e

religiosa. I Greci vi acquistavano ferro, manufatti metallici, tessuti, oggetti in avorio ed altri monili preziosi. Nell’area egea è

relativamente comune l’argento, e l’interesse che le città euboiche ebbero per regioni arretrate come quelle occidentali e

settentrionali della Grecia, suggerisce che si siano dedicati alle razzie di schiavi per finanziare il loro traffico commerciale con

l’Oriente.

La stessa struttura degli scambi sta cominciando a chiarirsi per l’Occidente. La colonia occidentale più antica dei greci rimase

quella dislocata sulla baia di Napoli, fondata originariamente per iniziativa congiunta delle due maggiori città dell’Eubea,

Calcide er Eretria, sull’isola di Pitecusa (attorno al 775); un insediamento si ebbe ben presto anche sull’adiacente penisola. In

un secondo momento, in seguito a disordini politici la maggioranza degli abitanti si trasferì sulla terraferma, ove fondò Cuma. I

primi reperti vascolari sono euboici e corinzi; una delle principali attività era l’estrazione del ferro per fusione. I sepolcri più

antichi mostrano un elevato grado di raffinatezza e contengono un gran numero di manufatti orientali, forse portati tramite la

via commerciale che passava per Al Mina. La storia dello stanziamento greco nella baia di Napoli è parallela allo storia di Al

Mina. Il primo può essere stato una colonia di Calcide ed Eretri, e più difficilmente sarà sorto come stazione commerciale.

Ancora una volta, lo stanziamento era avvenuto sul margine della sfera d’influenza di una nazione molto potente, gli etruschi.

Di etruschi non si parla in Omero; essi compaiono per la prima volta in Esiodo, nonché nell’arcaico inno a Dioniso (che fu

rapito da essi). Il processo di urbanizzazione dei centri etruschi a partire dall’VIII secolo può essere stato un naturale sviluppo,

ma è un dato di fatto che il contatto con i Greci trasformò la cultura etrusca per moltissimi aspetti. I primordi della cultura

etrusca sono contrassegnati da una fase orientalizzante: i primi inizi dell’attività di importazioni dall’Oriente cominciarono

intorno al 750. tuttavia i manufatti orientali che l’Etruria ci ha lasciato non sono di provenienza lidia, e non presentano alcuna

differenza rispetto a quelli ritrovati nei centri greci dello stesso periodo. Sembra quindi improbabile che il commercio di queste

merci non fosse in mano agli Etruschi o ai Fenici, bensì ai Greci: a Vei in Etriuria si hanno reperti vascolari anche anteriori al

750. è un’illazione, questa, confortata dal dato di fatto cha alla fase orientalizzante fa seguito a partire dal 600 un periodo in cui

la cultura etrusca viene inondata da merci e tecniche artistiche di importazione greca, mentre l’adeguazione al modello etrusco

dell’alfabeto e della tattica di fanteria dei greci è indizio ulteriore dell’importanza delle relazioni fra questi ultimi e l’Etruria. I

successivi contrasti sono la conseguenza dei precedenti stretti contatti. Ha così inizio l’ellenizzazione dell’Italia.

La via commerciale che è dato seguire dal Vicino Oriente fino all’Etruria, attraverso Al Mina e Pitecusa, fu in prima istanza

prodotto della necessità di metalli e di beni di lusso da parte dell’aristocrazia euboica. Il periodo dal 750 al 700 fu quello in cui

si costruirono i templi di dimensioni maggiori, e nel secolo successivo si realizzarono numerose opere pubbliche di

fortificazione e di controllo del corso del fiume (dagli scavi di Eretria, Clacide non è ancora stata riportata alla luce). La

mancanza di resti anteriori si può spiegare forse rammentando la presenza di una località che costituiva la sede primitiva di

Eretria (Lefkandi) e che vi sia stato uno spostamento verso il tarso IX secolo verso l’attuale Eretria. L’importanza del centro

vicino a Lefkantdi viene suffragata dalla quantità relativamente cospicua di ornamenti d’oro e di manufatti d’importazione

orientale, che è dato trovare nelle tombe, mentre l’esercizio della metallurgia è documentato dalla presenza di una fonderia per

il bronzo databile al IX secolo. Un pallido riflesso degli ultimi tempi di questa società sopravvive nelle fonti letterarie, che ci

ricordano un grave conflitto fra Calcide ed Eretria per il possesso della pianura lelantina. Una breve frase di Tucidide lo

confronta con le precedenti guerre di frontiera. Le testimonianze non delineano il quadro di spedizioni congiunte o di grandi

alleanze, bensì piuttosto di una serie di limitati scontri di frontiera, che avevano il loro epicentro nella pianura lelatina.

L’originaria cooperazione fra Calcide ed Eretria terminò bruscamente (questo spiega la fondazione di Cuma). I Corinzi

cacciarono da Corcia i coloni eretriesi nel 733, ed i Calcidesi di Sicilia espulsero da Lentini i coloni megaresi, mentre Corinto e

Samo aiutarono Sparta contro i Messeni. Tutti questi vari episodi sembrano riferirsi all’ultimo trentennio dell’VIII secolo, e la

conseguenza di tale serie di conflitti fu un sistema di allineamenti che rimase notevolmente stabile nel secolo successivo, ed

ebbe grande influenza sulla geografia politica ed economica dell’espansione coloniale greca. Gli eretriesi ed i loro alleati

vennero tagliati fuori dell’Occidente ad opera di Calcide e Corinto, e l’oracolo di Delfi stabilì stretti legami con la

colonizzazione dell’Occidente e con gli alleati di Corinto. D’altra parte la posizione di Eritrea e Mileto era più forte nella zona

del Mar Nero. Sono due i fattori che trasformarono una guerra di confine in un conflitto di maggiori proporzioni: le due città

implicate si trovavano al centro di un reticolo di traffici commerciali intrapresi dalla aristocrazia; nel nuovo mondo della polis

l’istituzionalizzazione sempre più diffusa del rango di questi aristocratici comportò il fatto che essi finirono per poter parlare

come magistrati a nome delle loro comunità, e per implicarle così per la prima volta nell’ambito delle relazioni politiche

internazionali. Il trapasso dalla famiglia aristocratica alla città-stato ha preso corpo nel campo dei rapporti internazionali. Nella

Grecia classica uno stato doveva nominare suo rappresentane all’estero un individuo nativo di uno stato straniero ed

appartenente ad una famiglia in vista di quest’ultimo, che fosse legato alla città che rappresentava da un vincolo di proxenia

ereditaria, oppure se fosse egli stesso ospite-amico. La guerra lelatina fu inoltra l’ultima ad essere combattuta secondo il

vecchio stile, e dagli esponenti di punta di questo stile. Si trattò di una vera e propria battaglia epica; ad uno ad uno cadono i

campioni. Gli scavi di Eretria (oltre alle fonti letterarie) hanno messo in luce un santuario con molte offerte votive e resti di

sacrifici databili al VII secolo e collocati al di sopra di sei cremazioni di guerrieri che risalgono al periodo 720-680. È incerto

quale sia stata la durata della guerra, e quale l’esito. I Calcidesi ebbero la meglio in uno scontro con l’aiuto dei Tessali, ma la

documentazione archeologica eretriese suggerisce che quest’ultima non abbia subito una sconfitta di grande rilievo. Lefkandi,

a metà strada, venne abbandonata del tutto. Ad Al Mina paiono essersi sostanzialmente esauriti gli interessi euboici: dopo

l’epoca di trapasso (700), i reperti vascolari dal VI secolo sono per lo più corinzi, oppure della Grecia orientale. Pare che

nessuno dei due abbia tratto profitto dalla guerra. Il loro potere passò nelle mani di altri.

6 IL PERIODO ORIENTALIZZANTE

Il contatto con il Vicino Oriente introdusse molti cambiamenti nella società greca durante il secolo 750-650. Alcuni furono

esclusivamente pratici, come l’introduzione dell’allevamento del pollo, assente in Omero ed Esiodo. Non mancano altre

innovazioni nei costumi sociali, come l’abitudine di distendersi su lettini durante i banchetti, piuttosto che stare seduti. La

trasformazione del banchetto dei guerrieri omerici nel simposio aristocratico con i suoi elaborati rituali che regolavano le

bevute, i suoi giochi, i suoi canti, le sue gare di poesia e di eloquenza, le danzatrici o gli efebi, e la sua sessualità, rappresenta

uno dei mutamenti più significativi nella vita dell’aristocratico greco. Gli stretti rapporti fra greci e fenici sono comprovati da

un gran numero di termini semitici mutuati dal greco, specialmente nel campo della cultura materiale.

Le radici psicologiche del convenzionalismo nell’arte sono state studiate da Ernst Gombrich nella sua opera Arte e illusione,

secondo cui l’artista viene condizionato da una serie di schemi visivi che gli derivano dalla tradizione artistica,ed in rapporto ai

quali egli interpreta il suo lavoro e decidere se creare disegni astratti o rappresentare il mondo esterno o interiore. I

cambiamenti avvengono assieme a pressioni sociali, tecnologiche o estetiche e in risposta al genio individuale, ma in una

società tradizionale, che pone l’accento sul momento artigianale e tradizionale, piuttosto che sull’originalità. Erano gli stessi

artigiani greci che (dalla fine del IX secolo) viaggiavano alla volta dei centri di distribuzione ed installavano i loro laboratori

belle stazioni commerciali, ove entrare in contatto con gli artigiani d’Oriente. Riusciamo a seguire tali spostamenti attraverso i

manufatti. Nonostante l’importanza di tali contatti, l’importazione dei manufatti già elaborati rimase più comune nella storia

dell’arte occidentale. La ceramica non fu oggetto di importazione in Grecia, poiché i greci erano in grado di produrre vasi

superiori a quelli d’Oriente, mentre oggetti di primaria importazione erano i metalli e i tessuti. Lo stile geometrico della

decorazione vascolare fu relativamente omogeneo fra zone diverse, anche se il centro di maggior sviluppo fu Atene. Quando

furono introdotte, le figure naturalistiche comparvero sul bordo o sul collo del vaso (animaletti o scene in un piccolo pannello).

Lo stile orientalizzante della ceramica fa la sua prima comparsa a Corinto intorno al 725, nella forma proto-corinzio; qualche

tempo dopo le stesse tendenze compaiono anche nella ceramica ateniese. Ben presto affiorano altri stili locali orientalizzanti, e

nel giro di un cinquantennio la trasformazione fu completa. I cambiamenti riguardarono il repertorio dei motivi e le tecniche

per tracciarli. Le figure a contorno del geometrico vennero rimpiazzate da una combinazione flessibile di figure sagomate nere

con i dettagli dipinti sopra e di disegni di linee ed ulteriori colori. La nuova libertà di cui disponeva nel tracciare le linee

permetteva varie fogge di disegni incurvati, di spirali e di riccioli. La tendenza ad un relativo naturalismo (piante, boccioli,…)

è rivelata dal gusto per la raffigurazione di animali e per l’ideazione di fregi di cui gli animali fossero componente essenziale

(veri, sentiti o inventati). Risultato di tale rappresentazione orientalizzante degli animali non fu ovviamente un’attenzione più

diligente al mondo reale, quanto piuttosto uno spazio maggiore per l’immaginazione: naturalismo quindi, non realismo. Nella

raffigurazione della figura umana si dà corpo alle astratte proporzioni del geometrico, in modo da produrre una libertà di

movimento e di espressione, che incoraggia a rappresentare le emozioni ed a svolgere narrativamente le azioni (es. vaso di

Chigi, 650). Le fonti di alcune nuove tecniche sono identificabili con facilità: l’incisione dei dettagli deve derivare

dall’imitazione dei manufatti metallici a sbalzo. Ci sfugge l’influenza delle stoffe. Stili decorativi o motivi particolari

sembrerebbero riprendere da vicino tessuti ricamati, orditi o stampati. Lo stile orientalizzante durò circa un secolo, sino a

quando lo stile a figure nere non ebbe esaurito le sue manifestazioni più esuberanti. La sua importanza è stata spesso

sottovalutata dagli storici dell’arte.

La trasmissione delle idee religiose non è mai un tema facile: quando un’idea, un insegnamento o un rituale oltrepassa una

frontiera culturale, risente di un cambiamento radicale, che se il passaggio avviene fra due zone contigue non è sempre facile

marcare. Ogni fenomeno straniero viene frainteso e reinterpretato fino a quando non si è adeguato agli schemi religiosi e

sociali preesistenti. Non dimeno, ideologie nuove contribuiscono ad istituire un nuovo ordinamento religioso, e perciò

influenzano le basi della società. Ne è esempio il culto di Adone, di origine medio-orientale, il cui mito penetrò in Grecia e che

qui conservò molti elementi connessi al suo ruolo originale di dio mortale della vegetazione. I Greci erano coscienti di questo

aspetto. I rituali ad esso relativi hanno subito mutamenti corrispondenti. Il culto greco di Adone era opposto per vari aspetti ai

riti indigeni della fertilità: a differenza di questi ultimi, era un culto piuttosto privato che pubblico, praticato dalle donne di

ogni classe, comprese straniere e prostitute, e veniva considerato un periodo di disordine femminile. Caratteristica essenziale

del culto presso i greci fu il lamento rituale per la morte di Adone, ma anche questo non coincideva con una celebrazione della

morte e della rinascita della vegetazione. Le litanie delle donne compiangono in Adone piuttosto il frutto proibito,

quell’amante fantastico di cui la società le ha private, nonché quelle frontiere del desiderio. Saffo fornisce la prima

testimonianza sul culto di Adone presso i greci. Le trasformazioni che si verificarono nella versione occidentale agirono più sul

mito che sul rito culturale. Esiodo mostra come la sistematizzazione del pensiero teologico greco venisse ispirata a modelli

dell’Occidente. Il principio centrale che organizza la Teogonia è un mito di successione, che strutturalmente e nei dettagli

mostra un’affinità stratta con i miti di successione orientali. Tra di essi ci sono noti con ricchezza nei particolari: il mito

babilonese della creazione (1000 a.C. circa); il secondo mito di successione è quello di Kumarbi (Urriti); un’opera scritta in

greco da un certo Erennio Filone di Biblo. Alcuni particolari del mito che troviamoin Esiodo presentano riscontri nei testi

babilonesi. Non ci deve aspettare una corrispondenza esatta tra miti di questo genere. L’influenza dell’Oriente sulle strutture di

base del sistema teogonico esiodeo è chiara, ma rimane controversa l’epoca in cui tale influenza cominciò ad operare sul mito

greco: dalla datazione dell’inizio di essa dipende il problema dell’originalità e dell’indipendenza di Esiodo come pensatore. Un

certo numero di studiosi pensa che il mito di successione greco sia più antico di Esiodo, e debba perciò risalire al tempo dei

contatti fra Est e mondo miceneo, sopravvissuto al medioevo, collateralmente o dentro la tradizione epica omerica. Un lessico

specifico indipendente dall’epica di Omero non è documentato in Esiodo: quel lessico specifico che ci aspetteremmo invece, se

ci fosse stata una tradizione teogonica alternativa saldamente fondata e dotata di un proprio linguaggio formulare. Per di più,

non c’è traccia nei poemi omerici di quegli elementi orientali che hanno tanta importanza in Esiodo. Un certo numero di tratti

orientali penetrò nella religione greca certamente già in tempi remoti, e soprattutto dall’Asia minore: Apollo, Artemide, Efesto

ed Afrodite. Inoltre la soluzione di continuità rappresentata dal medioevo rende assai improbabile che corrispondenze di questo

genere potessero sopravvivere in assenza di uno specifico contesto linguistico, o di un clero o di un complesso di riti specifici.

In alternativa, Esiodo va accettato come istitutore della poesia teogonica greca. Dopo aver portato ordine nel mondo degli dei,

nelle Opere e giorni Ediodo cercò di raggiungere lo stesso scopo per il mondo degli uomini. Per spiegare i motivi della durezza

della vita umana egli ci narra due miti: il mito di Prometeo (e del vaso di Pandora); il mito che narra come abbiano abitato la

terra cinque razze umane; dell’oro, dell’argento, del bronzo, degli eroi e del ferro (deterioramento progressivo). Tale mito trova

in Oriente parecchi paralleli analoghi. Nonostante il suo debito a modelli forestieri, il pensiero esiodeo ha una sua propria

coerenza e gode di uno spicco suo proprio. Abbiamo visto come le preoccupazioni sociali portassero Esiodo a mettere in