Aprile-Giugno 2007 n. 2

Anno XXI

Quaderni di Minimondo

Rivista culturale Braille

Periodico trimestrale

Fascicolo I

Direzione Redazione Amministrazione

Biblioteca Italiana per i Ciechi

20052 Monza - Casella postale 285

c.c.p. 853200 - tel. 039/28.32.71

e-mail: [email protected]

Dir. Resp. Pietro Piscitelli

Comitato di redazione:

Massimiliano Cattani,

Antonietta Fiore,

Ilaria De Cristofaro

Pietro Piscitelli (Responsabile)

Copia in omaggio

Stampato in Braille

a cura della

Biblioteca Italiana per i Ciechi

via G. Ferrari, 5/a

20052 Monza

Sommario

Giancarlo Galli:

L'incognita dei Fondi pensione

(«Vita e pensiero» n. 1/07)

Chiara Consiglio,

Laura Borgogni:

Burnout: la sindrome del fuoco spento

(«Psicologia contemporanea» n. 200/07)

Luke A.J. O'Neill:

L'altra immunità

(«Le Scienze» n. 442/05)

Franco Di Maria,

Ivan Formica:

Gli inquilini dell'inconscio

(«Psicologia contemporanea» n. 201/07)

Carlo Bordoni:

La cultura come spettacolo

(«Prometeo» n. 96/06)

Comunicato:

Trascrizione personalizzata di opere (book

on demand)

Valeria Venza:

Mantova: un fiume di storia

(«Ulisse» n. 267/07)

Lietta Tornabuoni:

Cinecittà: settant'anni di sogni

(«Specchio» n. 558/07)

Oretta Zanini De Vita:

Il cibo in giallo

(«Cucina & Vini» n. 85/07)

Mauro Novelli:

Omaggio a Piero Chiara

(«Letture» n. 633/07)

Marina Verzoletto:

Glenn Gould: il pianista che non amava il

pianoforte

(«Letture» n. 636/07)

L'incognita dei Fondi pensione

- Il 2007 vedrà la rivoluzione del Tfr, una

sfida che rende inquieti molti lavoratori. La

previdenza complementare assicurerà davvero il

nostro futuro? Quello americano può essere

considerato un modello per i buoni risultati

che ha fornito. -

Proprio alla vigilia del nuovo anno, quasi a

lenire le ansie di milioni d'italiani che

s'apprestano (entro giugno) a decidere il

futuro della loro tanto amata liquidazione ora

ridotta a una sigla (Tfr, che significa

Trattamento di fine rapporto), è giunta una

notizia confortante. Mittente, la Covip,

Commissione di vigilanza sui fondi di pensioni

già esistenti per la previdenza complementare

di alcune categorie. Messaggio: nell'ultimo

triennio, intercorrente fra il 31 ottobre 2003

e la stessa data del 2006, il rendimento è

stato del 17,8% rispetto al 7,8 del tasso di

rivalutazione del Tfr lasciato nelle casse

aziendali, e che le ditte utilizzano come

finanziamento per le loro attività, a un costo

decisamente inferiore a quello dei vari

prestiti bancari.

Detto così, la conclusione è sin troppo

evidente, e gratificante: i 10-14 miliardi di

euro che annualmente maturano per il Tfr

potranno assicurare ai lavoratori pensioni

integrative crescenti, ben più robuste che in

passato. Quindi la legge appena entrata in

vigore si prospetta come un ottimo affare, e i

Fondi pensione dovrebbero mietere consensi,

mentre coloro che eviteranno di scegliere

affidandosi all'Inps o lasciando il peculio in

azienda, dovranno accontentarsi.

Tutto ciò, in teoria. In pratica, è arcinoto

che nessuno fa regali. Non certo lo Stato, che

con la riforma del Tfr pensa di cogliere due

piccioni con un sol colpo: 1) i miliardi che

finiscono all'Inps, cronicamente deficitario,

alleggeriranno il bilancio statale costretto a

pareggiare l'attuale divario entrate-uscite;

2) l'«integrativo» compenserà l'ormai certa

riduzione progressiva della pensione ordinaria

in rapporto sia a quanto versato sia

all'ultima retribuzione sia in conseguenza

della durata media della vita, in progressivo

allungamento.

Una constatazione al riguardo: allorché, sul

finire dell'Ottocento, il cancelliere tedesco

Bismarck varò per la Prussia divenuta Germania

la «pensione generalizzata» (e non più solo

concessa a dipendenti pubblici e militari),

chiese al suo ministro delle finanze di

fissare un'età. Risposta: 65 anni. Con

l'aggiunta: ci arrivano in pochi... Ora, la

«speranza di vita» supera gli 80 anni per le

donne, e li sfiora per gli uomini. Mentre nel

frattempo un susseguirsi di lotte sociali,

accompagnate da rivendicazioni populiste e

corporative e dal minor rigore delle finanze

pubbliche, ha abbassato i termini di accesso

alla pensione (in Italia, si discute

sull'elevazione a 60 anni, nel Nord Europa e

in Usa ci si proietta verso i 67-70).

Comunque, è chiaro come il sole che l'attuale

sistema non può reggere a lungo.

Si dica allora quel che va detto, evitando

funambolismi: anche la «nuova destinazione»

del Tfr (all'origine, «retribuzione

differita», sorta di salvadanaio-paracadute

del quale il lavoratore finora ha goduto a

conclusione delle sue prestazioni, lunghe o

brevi che fossero) non costituisce un regalo.

Semmai l'esatto contrario: una forma di

risparmio-investimento, dal volto benevolo, in

realtà coercitivo. Costellato da

interrogativi, che le normative in fase di

elaborazione non contribuiscono a chiarire.

Non è tuttavia questa la sede per sviscerare

la controversa questione della previdenza

integrativa legata a doppio filo al futuro del

Tfr. Il problema vero è di altra natura,

finanziaria. Traduzione: riusciranno i nuovi

Fondi pensione (o per quanto la riguarderà,

l'Inps) a garantire una rivalutazione

superiore a quella attuale? S'era detto

all'inizio della «buona notizia» proveniente

dalla Covip. Scavando, si scopre una

situazione ben diversa. Comunque variegata.

Ovvero: il citato tasso di rivalutazione

triennale differisce da Fondo a Fondo: per gli

obbligazionari puri (minimo rischio) il

rendimento effettivo è stato di appena il

6,2%. Per andare oltre, sino al 26,2% degli

azionari, occorre che i gestori assumano (con

soldi altrui e lucrando cospicue provvigioni)

le alee d'investimenti in Borsa.

A questo punto, i pericoli sono dietro

l'angolo, essendo i mercati finanziari

soggetti a un andamento altalenante, una sorta

di montagna russa, con forti impennate e

paurosi tonfi. Ora, accade che dopo i crolli

del 2000 (crack della New Economy) e del 2001

(11 settembre, attacchi terroristici in Usa)

le Borse abbiano ampiamente recuperato.

Qualcuna, Wall Street, la numero uno mondiale,

toccando nuovi record: quota 12.463, rispetto

al massimo del 29 febbraio 2000 (11.750),

sebbene ancora sconti la débacle del Nasdaq

(il mercato dei titoli dell'Alta tecnologia),

fermo a 2.415 contro un top di 5.133.

In sostanza, dopo una fase di appannamento,

stanno tornando entusiasmo e fiducia fra i

risparmiatori. «Raramente si era visto un

consenso positivo così generalizzato sulle

prospettive delle Borse», ha scritto per «24

Ore» Marco Liera, brillante analista (30

dicembre). Titolando: «Bond? No, meglio le

azioni». Ma di questa manna, chi ha saputopotuto profittarne? Certamente i grandi

finanzieri, e in non poca misura i cultori del

«fai-da-te» (almeno due milioni di piccoli e

medi risparmiatori che grazie anche a Internet

fanno del trading, ovvero comprano-vendono

sfruttando le fluttuazioni); assai meno quegli

11 milioni di famiglie italiane

sottoscrittrici di Fondi comuni, una forma di

risparmio assimilabile ai futuri Fondi che

ospiteranno il Tfr.

In proposito il «Corriere della Sera» (20

novembre 2006, inchiesta di Giuditta Marvelli

e Francesca Monti) ha condotto un'interessante

analisi, partendo da un'ipotesi: quel che

sarebbe accaduto se fin dal 1988 gli italiani

avessero potuto investire la liquidazione in

un Fondo pensione integrativo, come all'epoca

si cominciò a ventilare. Risultato: in

diciotto anni, ben 77 Fondi comuni sugli 82

esaminati hanno battuto la tradizionale

rivalutazione del Tfr (il 75% dell'inflazione

più l'1,5%). La percentuale dei «vincitori»

scende però vertiginosamente sulle scadenze

più brevi. A cinque anni, meno di un Fondo su

due ha battuto il rendimento garantito dal Tfr

attuale. Pertanto, chi nel frattempo ha

lasciato l'azienda, ha trovato un gruzzolo

(subito e contante) spesso più pingue di

un'analoga accumulazione attraverso un Fondo.

Sapranno fare meglio i gestori dei nuovi

Fondi pensione? L'interrogativo, in cui si

mischiano speranze e dubbi, è al momento privo

di risposte convincenti, salvo un dato

fattuale, concreto. La devoluzione del Tfr,

purtroppo obbligatoria per le imprese con

oltre 50 dipendenti, risulterà a scadenza

conveniente per il lavoratore solo nel caso di

un investimento articolato, e con una robusta

capacità d'iniziativa. Senza subire il

condizionamento delle banche e delle compagnie

assicurative che attualmente, in Italia,

controllano la quasi totalità dei Fondi comuni

esistenti. E apprestandosi a gestire i nuovi

Fondi pensionistici.

L'esempio più interessante viene

dall'America, dove 80 milioni di famiglie, tre

su quattro, si affidano per pensioni, rendite

supplementari, assistenza sanitaria, a Fondi

assolutamente autonomi. Come si trattasse di

società in cui i soci-azionisti, oltre ad

avere voce in capitolo, nominano o licenziano

gli amministratori in base ai risultati.

Mediamente eccellenti. Una ricerca della

Ibbotson Associates ha documentato che

nell'arco di 80 anni, fra il 1926 e il 2005, i

vari Fondi hanno assicurato un rendimento

annuo fra il 5,5 e il 10,4%, a seconda della

loro abilità di muoversi fra azioni e

obbligazioni. Non solo Wall Street, peraltro.

È recente («Financial Times», 28 dicembre

2006) l'annuncio di un'iniziativa della

primaria banca d'affari Goldman Sachs: il

lancio di un Fondo da 6,5 miliardi di dollari

(circa 5 miliardi di euro) principalmente

riservato agli Enti pensionistici privati con

l'intento di diversificare i rischi

borsistici, investendo nelle grandi

infrastrutture che assicurino, sul medio-lungo

termine, una alta redditività. Porti,

autostrade, aeroporti. Onde mettere al riparo

i pensionati e gli assistenti dai pericoli

rappresentati sia dalle oscillazioni di Wall

Street sia dalle difficoltà incontrate dai

Fondi aziendali (Enron in California, Ford e

General Motors a Detroit).

Fidarsi insomma della Borsa, ma anche agire

in proprio. Perché allora, non prendere ad

esempio, sia pure con le dovute cautele, il

modello dei Fondi targati Usa? Evitando che i

Fondi pensione si trasformino in una semplice

cinghia di trasmissione di capitali

all'interno del «sistema esistente».

Comunque vada, i Fondi pensione in

gestazione penalizzeranno i lavoratori.

Complicato e parziale riscatto in caso di

licenziamento o disoccupazione, malattia e

urgenze familiari, incognite sulla

rivalutazione. Da sommare a una domanda per

nulla peregrina: che ne sarà dei 10-14

miliardi di euro annui accumulandi?

Nell'attesa di risposte esaustive, poiché di

«soldi nostri», di «retribuzione differita»

trattasi, è opportuno che i lavoratori

italiani siano messi nella condizione di

valutare capendo. Chiamati come sono a un

sacrificio. Evitando fumisterie legate agli

andamenti borsistici, e guardando al bene

comune.

In tal senso, vanno prendendo forma

iniziative di notevole interesse. Spicca

quella del finanziere-imprenditore bresciano

Romain Zaleski (all'onore delle cronache per

le molteplici partecipazioni in banche e

assicurazioni), proprietario della Metalcam in

Val Camonica, 130 miliardi di fatturato in

acciai speciali e piattaforme petrolifere e

270 dipendenti ai quali ha proposto: «Mettete

il Tfr in azienda, e avrete un posto nel

consiglio d'amministrazione». Quindi la

creazione di una società ad hoc, la Lavoro

spa, con i lavoratori in maggioranza (due su

tre) nel consiglio. La Metalcam è impegnata il presidente Zaleski in persona - a

sostenerne lo sviluppo anche attraverso

prestiti bancari in modo che il Fondo marci su

due gambe: la redditività aziendale e gli

investimenti. Impossibile far pronostici, ma

possiamo immaginare che l'Inps faccia meglio?

Quella del Tfr, non nascondiamoci dietro un

dito, è una piccola rivoluzione per chi

lavora. Che si trasformi in uno «scippo»

legalizzato o in un'opportunità dipende da

come verrà concretamente gestito: da puntello

per il deficit pubblico a strumento che può

(potrebbe) risultare il punto d'inizio di un

processo partecipativo dei lavoratori

all'economia.

Giancarlo Galli

(«Vita e Pensiero» n. 1/07)

Burnout: la sindrome del fuoco spento

A chi non è capitato di sentire le proprie

energie completamente consumate e assorbite

dagli impegni di lavoro? Di cominciare una

nuova giornata lavorativa sentendosi già

stanchi e senza risorse? Di avvertire

l'inutilità del proprio operato di fronte alle

difficoltà quotidiane, all'indifferenza dei

propri colleghi e alle richieste pressanti

dell'organizzazione? Di sentirsi totalmente

insensibili di fronte al disagio e alle

richieste di aiuto degli altri?

Quando questa condizione non è più

temporanea e occasionale ma diventa prevalente

e si cronicizza nel tempo, parliamo di

burnout, una vera e propria sindrome

lavorativa che causa uno stato di malessere

intenso al lavoratore e al tempo stesso gli

impedisce di essere professionalmente

efficace.

Il termine stesso mette in evidenza alcuni

tratti salienti della sindrome: burnout

infatti rimanda a ciò che è bruciato,

logorato, fuso, scoppiato. Non è un caso che

una delle metafore a cui spesso fanno

riferimento gli stessi lavoratori colpiti

dalla sindrome sia quella di un fuoco che, un

tempo acceso e bruciante di energia, si è ora

spento, lasciando il posto a delle fredde

ceneri.

Il burnout è dunque un fenomeno

caratterizzato dal completo esaurimento

emotivo e psicofisico del lavoratore,

accompagnato dal distacco, o da una vera e

propria avversione verso il lavoro, i

colleghi, i superiori, i clienti o gli utenti,

ecc. Quali sono i segnali che permettono di

riconoscere il burnout e in che modo si può

intervenire?

I sintomi del burnout

Parlando di burnout, alcuni decenni fa si

faceva riferimento esclusivamente ad alcune

categorie di lavoratori: i medici, gli

infermieri, gli insegnanti e, più in generale,

gli operatori sociali. Infatti la forma più

classica della sindrome si manifesta nelle

professioni cosiddette «di aiuto», quelle che

si svolgono all'interno dei contesti

sociosanitari e scolastici, in cui l'obiettivo

dell'attività lavorativa è la cura, l'aiuto,

l'educazione o la riabilitazione. Christina

Maslach è la studiosa che più si è occupata di

burnout ed è a lei che dobbiamo la

sistematizzazione teorica più nota della

sintomatologia del fenomeno. Questa si

caratterizza per tre segni distintivi,

contemporaneamente presenti:

1) Esaurimento emotivo: la persona avverte

di aver «bruciato» tutte le sue energie; si

sente stanca, svuotata, senza più risorse

fisiche ed emozionali per affrontare

l'attività lavorativa.

2) Depersonalizzazione: la persona manifesta

un atteggiamento freddo e cinico nelle

relazioni con gli altri, che sono sempre più

caratterizzate da indifferenza e annullamento

delle emozioni. Al concetto di

depersonalizzazione si è venuto

progressivamente a sostituire quello di

disaffezione. La differenza è notevole: mentre

con il concetto di depersonalizzazione si

poneva l'accento su una risposta disfunzionale

agli utenti, con il concetto di disaffezione

si pone l'accento su una risposta

disfunzionale al lavoro in sé e per sé.

3) Riduzione dell'efficacia professionale:

la persona avverte un crescente senso di

inadeguatezza, una diminuzione, o perdita,

della propria competenza professionale e una

mancanza di fiducia nelle proprie possibilità.

Vi possono poi essere numerosi altri

sintomi, come umore depresso, ansia,

instabilità emotiva, senso di colpa, bassa

tolleranza alle frustrazioni, disturbi

psicosomatici ed anche aumento dei

comportamenti rischiosi.

Secondo i primi studi i soggetti più esposti

al burnout sarebbero quelli più empatici,

idealisti e tendenti ad identificarsi con gli

altri, ma anche quelli più introversi,

ansiosi, ossessivi e altamente entusiasti.

Spesso sono proprio questi tratti di

personalità ad orientare la scelta di

intraprendere una professione di aiuto, con

una passione e un entusiasmo inizialmente

notevoli, che poi però non trovano sufficiente

riscontro nella realtà lavorativa.

Non tutte le persone sono ugualmente esposte

al burnout; può capitare che su due colleghi

che lavorano nello stesso reparto per uno

stesso periodo di tempo, affrontando

quotidianamente le medesime difficoltà

lavorative, uno sia colpito da burnout e

l'altro no. In casi del genere spesso è

l'efficacia personale, ossia la convinzione

della persona di riuscire a gestire con

successo le situazioni, anche quelle

complesse, a rappresentare il fattore

determinante. Il lavoratore con un'elevata

efficacia personale vedrà le difficoltà

lavorative come delle sfide davanti alle quali

insistere e aumentare l'impegno e i fallimenti

come occasioni di apprendimento e stimoli a

migliorare. Il lavoratore con bassa efficacia

personale sarà invece portato a vedere le

difficoltà come ostacoli insormontabili e

tenderà ad arrendersi, a vedersi già sconfitto

in partenza, ed anche davanti alle situazioni

incerte sarà portato a mettere meno impegno e

ad avere sempre meno fiducia in sé. In breve:

un basso livello di efficacia personale è un

fattore predisponente alla manifestazione

della sindrome del burnout, laddove un alto

livello costituisce un fattore particolarmente

protettivo.

Negli ultimi tempi, oltre al passaggio dal

concetto di depersonalizzazione a quello di

disaffezione, si sono anche estesi i contesti

di osservazione del burnout. Con il tempo ci

si è infatti resi conto che il fenomeno poteva

riguardare non solo gli operatori sanitari ed

educativi, ma anche molti altri lavoratori

sottoposti a forte e costante stress

quotidiano. Specialmente oggi, in un contesto

di mercato globale e competitivo,

caratterizzato da estrema precarietà e

instabilità del lavoro e dell'economia stessa,

e al tempo stesso da forte velocità, in un

mondo in cui non ci sono più certezze, tranne

il fatto che occorre costantemente adattarsi

ai cambiamenti e correre per battere la

concorrenza, tutte le professioni possono

essere esposte al burnout.

Consideriamo anche il fatto che il lavoro

nella nostra società è sempre più centrale per

l'identità personale, tanto nei suoi risvolti

affettivi quanto in quelli relazionali e

sociali. In esso vengono investite molte delle

proprie risorse in termini di energie, tempo,

motivazioni e capacità.

Le conseguenze del burnout non sono solo

individuali (depressione, disturbi

psicosomatici, abuso di sostanze,

insoddisfazione, ecc.), ma anche

organizzative: assenteismo, calo delle

performance e della qualità del servizio,

abbandono. Appare dunque importante e quanto

mai attuale che le organizzazioni si

preoccupino di tutelare le proprie risorse

umane, sostenendole nel fronteggiare lo

stress, che può ripercuotersi nella qualità

della vita personale, ma anche nella

prestazione lavorativa, nel rapporto con i

colleghi, i clienti e gli utenti. Diventa

allora fondamentale pianificare e realizzare

strategie di prevenzione del disagio

lavorativo, intervenendo su ciò che può essere

fonte di benessere e di coinvolgimento.

L'organizzazione

Studi recenti evidenziano che il burnout può

essere compreso e affrontato solo se lo si

considera come un problema che coinvolge

l'intera organizzazione in cui si manifesta.

Le disfunzioni organizzative possono avere un

peso molto rilevante nell'insorgenza della

sindrome. L'organizzazione, infatti, definisce

i vincoli e le risorse che le persone hanno a

disposizione ed è nel contesto lavorativo che

si strutturano i rapporti con gli altri e si

definiscono le regole che li sostengono. Vi

sono dunque svariati aspetti - strutturali,

culturali, relazionali e di ruolo - che hanno

un forte impatto sull'incidenza e sul grado di

burnout che può manifestarsi in

un'organizzazione.

A questo proposito Maslach e Leiter (1997)

hanno approntato uno strumento di analisi

della vita lavorativa. Si tratta del Maslach

Burnout Inventory, di cui è oggi disponibile

anche l'adattamento italiano (Questionario di

Check-up Organizzativo: Borgogni et al.,

2005). Tale strumento esplora: a) la relazione

personale con il lavoro, b) le principali aree

della vita lavorativa e c) i processi di

gestione.

a) La relazione con il lavoro riguarda il

livello di «job engagement». Con tale

espressione ci si riferisce a tre dimensioni

antitetiche a quelle caratterizzanti il

burnout:

1) energia (vs esaurimento),

2) coinvolgimento (vs disaffezione),

3) efficacia (vs inefficacia).

La persona «engaged» (ossia impegnata,

coinvolta) svolge il proprio lavoro con grande

energia, si sente coinvolta a livello

emozionale e affettivo in quello che fa e

contemporaneamente percepisce di riuscire nel

proprio lavoro e di dare con esso un

contributo importante all'organizzazione.

b) Le aree della vita lavorativa riguardano:

1) il carico di lavoro,

2) il controllo sulla propria attività

lavorativa,

3) il riconoscimento (economico e

psicologico),

4) l'integrazione sociale,

5) l'equità dell'organizzazione,

6) la congruenza tra valori personali e

organizzativi.

Se la persona avverte una mancanza di

sintonia tra sé ed una o più di queste aree,

può incappare nel burnout.

c) I processi di gestione riguardano più

specificamente le aree dell'intervento. Esse

sono:

1) il cambiamento,

2) la leadership,

3) lo sviluppo delle competenze,

4) la coesione di gruppo.

Burnout ed engagement non dipendono solo

dalle persone e neppure solo dalle

organizzazioni, ma sono l'effetto combinato di

caratteristiche individuali, fattori

relazionali, ambientali e sociali che

interagiscono tra loro. Sono senza dubbio

rilevanti sia le motivazioni e le aspettative

della persona circa l'attività lavorativa, sia

il tipo di ambiente più o meno favorevole in

cui essa viene a trovarsi, nonché la

compatibilità tra l'organizzazione e le

caratteristiche individuali. Al tempo stesso

diviene centrale la capacità della persona di

affrontare le situazioni frustranti, di

reagire positivamente alle difficoltà, di

contribuire al cambiamento proprio e

dell'ambiente lavorativo.

Il sovraccarico relazionale

Come si vede, il grande merito del nuovo

approccio al burnout è quello di aver

proficuamente allargato l'interesse tanto ai

lavoratori quanto al contesto organizzativo

nel suo insieme, e quindi anche alla

possibilità di prevenire e curare la sindrome

a più livelli. C'è però da dire che tale

approccio rischia di offuscare quella

relazione dell'operatore con l'utente di cui

parlavamo prima e che in origine

caratterizzava ampiamente l'analisi del

burnout.

Eppure bisogna tenere presente che gli

aspetti relazionali costituiscono un elemento

molto importante nei contesti organizzativi

attuali, perché le persone sono continuamente

esposte a situazioni interpersonali difficili,

se non proprio conflittuali, ad esempio sono

obbligate al confronto con persone provenienti

da culture diverse e portatrici di valori

nuovi, situazioni che tendono ad incrementare

la diffidenza e la complessità dei rapporti.

Inoltre, mai come oggi nelle organizzazioni

appare indispensabile il lavoro in partnership

con il cliente, del quale in ogni settore

viene costantemente monitorato il livello di

soddisfazione. Siamo passati da organizzazioni

fondate sul prodotto tecnico a organizzazioni

fondate sull'orientamento al cliente, perché

si è visto che in definitiva è quest'ultimo a

premiare e garantire la sopravvivenza

dell'organizzazione.

Per questo il nostro gruppo di ricerca sta

introducendo nello studio del burnout una

nuova dimensione, che abbiamo definito

«sovraccarico relazionale» (Borgogni et al.,

2006). Lo scopo è quello di recuperare la

sostanza di quel concetto di

depersonalizzazione che si è venuto negli

ultimi tempi dissolvendo. Il concetto di

sovraccarico relazionale orienta il

monitoraggio delle pressioni degli altri,

clienti o utenti che siano, sui lavoratori e

dei loro conseguenti sentimenti di fastidio e

di indifferenza. Il sovraccarico relazionale

può emergere in tutti i contesti in cui sia

rilevante, per il conseguimento degli

obiettivi organizzativi, la relazione

interpersonale e può riguardare non solo il

rapporto con il cliente o l'utente, ma anche

quello con i superiori, i colleghi e i

collaboratori.

L'intervento

Che fare? Quali possono essere gli

interventi per uscire dal burnout e promuovere

l'engagement? Se tutta l'organizzazione è

coinvolta e motivata a prevenire o ridurre il

burnout, si può pensare ad un'azione globale

che, attraverso il potenziamento della

capacità delle persone di far fronte agli

stressor negativi, si ponga l'obiettivo di

incrementare la propensione dell'individuo a

lavorare con energia, ad essere emotivamente

coinvolto e a sentirsi efficace nel proprio

lavoro. Lavorando per il potenziamento

dell'efficacia personale e per lo sviluppo del

job engagement è infatti possibile creare le

condizioni per stimolare il coinvolgimento nel

lavoro e migliorare la prestazione del

personale, contribuendo contemporaneamente a

migliorare la vita lavorativa delle persone.

Ma come si può articolare un vero e proprio

intervento di questo tipo?

Intanto si può lavorare su più fronti, sia

nell'ambito della prevenzione che della

riduzione del fenomeno. A livello

organizzativo è importante conoscere la

condizione attuale attraverso un'analisi del

contesto. Il checkup dell'organizzazione

individua le variabili significativamente

intrecciate con il burnout. Queste

costituiscono gli elementi da cui partire per

«proteggersi» dalla sindrome. Può trattarsi,

ad esempio, delle relazioni con colleghi e

superiori, del carico di lavoro, della

percezione del management, ecc. In tal caso

gli interventi possono prevedere cambiamenti

strutturali, come ad esempio la ridefinizione

dei ruoli e dei carichi di lavoro, o programmi

di formazione rivolti ai responsabili per lo

sviluppo delle capacità gestionali.

A livello individuale è possibile prevedere

programmi di sviluppo dell'efficacia

personale, data la sua rilevanza come fattore

di protezione. Si tratta soprattutto di

interventi di coaching e counseling

individuale volti a rafforzare la capacità di

gestione delle emozioni e dello stress, delle

relazioni interpersonali e il time management.

Altre azioni possono interessare lo sviluppo

dell'interdipendenza, del sostegno reciproco e

della gestione del conflitto attraverso la

formazione al lavoro di gruppo.

Nei contesti sociosanitari sono risultati

efficaci interventi di formazione per medici e

infermieri, orientati allo sviluppo della

relazione con il paziente e in particolare di

specifiche competenze psicologiche per la

gestione della comunicazione e della relazione

con il paziente e con i familiari, nonché

gruppi di self-help guidati per condividere

tra gli operatori le criticità vissute ed

individuare possibili azioni per

fronteggiarle.

Complessivamente, alla luce delle ricerche e

dei diversi filoni d'intervento prospettati,

sembra raccomandabile considerare il burnout

come un fenomeno complesso e multideterminato,

in cui gioca un ruolo significativo il peso

congiunto dei diversi fattori (individuali,

relazionali e organizzativi), più che di ogni

singolo aspetto preso da solo. Ancor più utile

è intervenire prima che il fenomeno insorga e

in questo la ricerca condotta negli ultimi

anni ci aiuta molto. Si possono infatti creare

le condizioni individuali e di contesto per

prevenire il burnout o, meglio ancora, per

rafforzare l'impegno e il coinvolgimento nel

lavoro e nell'organizzazione.

Le professioni d'aiuto

Gli operatori sanitari, medici e infermieri,

e gli insegnanti sono le figure più

tipicamente colpite da burnout. Chi non ha

avuto modo di osservare, almeno una volta,

qualche infermiere o qualche medico che si

comportava in modo scorbutico e insensibile

nei confronti dei pazienti, come se questi

fossero degli oggetti piuttosto che delle

persone? Oppure qualche insegnante che non

credeva più nel suo lavoro, che non prestava

attenzione ai suoi studenti, dai quali era

anzi quasi infastidito, che si limitava a

ripetere in modo routinario e stereotipato il

programma, senza alcun coinvolgimento o

interesse? Il fatto è che queste professioni

richiedono un notevole dispendio di energia

fisica e psicologica, perché comportano grande

disponibilità e pazienza verso gli altri,

comprensione delle loro difficoltà e capacità

di offrire supporto in qualsiasi momento.

Tutto ciò può essere particolarmente faticoso

nei contesti ospedalieri, quando ci si

confronta con pazienti difficilmente

recuperabili, portatori di malattie che

mettono a nudo i limiti della scienza e delle

buone intenzioni, oppure quando il carico di

lavoro è particolarmente elevato. In queste

situazioni l'operatore avverte un senso di

frustrazione per l'incapacità di portare a

termine l'obiettivo fondamentale del suo

lavoro, ossia la cura e la guarigione del

paziente.

Quando le richieste diventano

particolarmente pesanti o eccessive, il

lavoratore è costretto ad investire quantità

crescenti di energia, pur ricevendo ben poco

in cambio, tanto sul piano relazionale

(gratitudine da parte degli utenti, sostegno

da parte dei colleghi, gratificazioni da parte

dei superiori) quanto su quello organizzativo

(remunerazione, crescita professionale, ecc.).

Man mano che passa il tempo l'operatore può

non farcela più a sostenere le richieste e può

cercare di proteggersi sviluppando un graduale

distacco, che può tramutarsi progressivamente

in insofferenza verso il lavoro e l'utenza.

Pessimismo e disillusione possono facilmente

diventare modi di fronteggiare il vissuto di

fallimento.

Molti studi hanno dimostrato che nei

contesti ospedalieri le figure maggiormente a

rischio di burnout sono gli infermieri. Questi

operatori trascorrono più tempo dei medici con

i pazienti, per cui si confrontano di più con

la sofferenza e il disagio. Rispetto ai

medici, probabilmente, può esserci anche una

minore identificazione nel lavoro. Va detto

che non tutti i reparti sono uguali:

particolarmente esposti sono gli operatori del

pronto soccorso, dei reparti di

neurochirurgia, cardiologia e oncologia, dove

l'impatto con la sofferenza è maggiore e dove

la possibilità di riuscita è talvolta

indipendente dal proprio operare.

Nella scuola gli insegnanti più a rischio

sono quelli che si trovano a gestire classi

molto numerose, di sedi collocate in periferia

o in luoghi svantaggiati, o che devono

confrontarsi con alunni portatori di

problematiche specifiche (bullismo,

iperattività, handicap fisici e mentali) che

possono avere ripercussioni su tutto il

sistema classe.

Ma dalle ricerche è emerso che sono in gioco

anche altri fattori. I rapporti con i colleghi

e i superiori, ad esempio, costituiscono due

elementi cruciali, capaci di favorire

l'insorgenza e modulare l'intensità della

sindrome: un rapporto di collaborazione,

sostegno reciproco e confronto costruttivo con

i colleghi e la dirigenza, può aiutare a

vivere più serenamente il disagio lavorativo e

a trovare, anche attraverso il confronto,

strategie appropriate per fronteggiare il

proprio malessere. Può essere anche il solo

ascolto reciproco a ridurre il rischio di

burnout, perché in tal modo si acquista una

maggiore forza e fiducia in se stessi,

ritrovando nell'altro uno specchio su cui

riflettere le proprie incertezze, paure,

intolleranze.

Chiara Consiglio

Laura Borgogni

(«Psicologia contemporanea» n. 200/07)

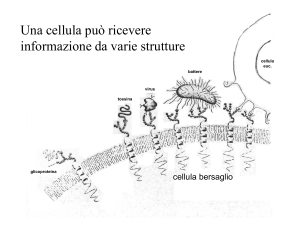

L'altra immunità

- A lungo trascurata dalla scienza, la

risposta immunitaria innata è il primo

sbarramento difensivo dell'organismo. Scoperte

sorprendenti sul suo funzionamento potrebbero

portare a nuove terapie. Un uomo sta rientrando a casa con il treno

della sera quando il passeggero che gli siede

accanto inizia a tossire. Mentre si scherma

dietro al giornale augurandosi che il vicino

non abbia nulla di serio, il suo sistema

immunitario si mette al lavoro. Se il microbo

che il suo malaticcio vicino sta diffondendo

nell'aria è uno di quelli che il nostro

pendolare ha già incontrato in precedenza, un

intero battaglione di cellule immunitarie

addestrate - la fanteria del cosiddetto

sistema immunitario adattativo - si ricorderà

di quel particolare aggressore e lo spazzerà

via nel giro di poche ore, senza che il nostro

pendolare si accorga di essere stato

contagiato. Se però il virus o il batterio è

tra quelli contro cui non ha mai combattuto,

interverrà un tipo diverso di risposta

immunitaria. Questo sistema immunitario

«innato» riconosce famiglie generiche di

molecole prodotte da un'ampia gamma di agenti

patogeni. Quando individua le molecole

estranee, il sistema innato scatena una

risposta infiammatoria in cui alcune cellule

deputate a difendere l'organismo cercano di

isolare l'invasore bloccandone la diffusione.

l'attività di queste cellule e delle sostanze

chimiche che producono accelera il processo di

arrossamento e il gonfiore che compaiono nel

sito dell'infezione, e giustifica allo stesso

tempo la comparsa della febbre, i dolori

muscolari e gli altri sintomi pseudoinfluenzali che accompagnano molte infezioni.

L'aggressione di tipo infiammatorio è sferrata

inizialmente da recettori detti Toll-like

(TLR), un'antica famiglia di proteine cui

spetta il compito di modulare l'immunità

innata negli organismi, dai granchi all'uomo.

Se i recettori TLR falliscono, l'intero

sistema immunitario si sgretola, lasciando il

corpo in balia dell'infezione. Tuttavia, anche

un eccesso di attività dei recettori può

causare disturbi che si manifestano con una

cronica e pericolosa infiammazione, come

l'artrite, il lupus e addirittura le malattie

cardiovascolari.

La scoperta dei recettori TLR ha suscitato

tra gli immunologi un'euforia generale, e oggi

un gran numero di ricercatori si è dedicato a

questa linea d'indagine nella speranza di

trovare la spiegazione ai molti misteri che

ancora ammantano l'immunità, le infezioni e le

malattie che coinvolgono anomalie nelle difese

immunitarie. Lo studio dei recettori TLR e

degli eventi molecolari che hanno luogo dopo

che queste molecole sono entrate in contatto

con un agente patogeno sta iniziando a

rivelare potenziali bersagli per farmaci che

potrebbero incrementare l'attività protettiva

dell'organismo, rafforzare i vaccini e curare

un'ampia gamma di malattie devastanti e

potenzialmente mortali.

La cenerentola delle immunità

Fino a cinque anni fa, parlando del sistema

immunitario la parte del leone spettava al

sistema di difesa adattativo. I libri di testo

fornivano dettagliate descrizioni sulla

capacità dei linfociti B di produrre anticorpi

che si legano a specifiche proteine, gli

antigeni, presenti sulla superficie degli

agenti patogeni invasori. Ma davano molto

spazio anche ai linfociti T, cellule che

espongono sulla loro superficie recettori in

grado di riconoscere frammenti proteici di

origine patogena. Questa risposta è chiamata

adattativa perché nel corso di un'infezione si

adatta in modo da gestire in maniera ottimale

il particolare microrganismo responsabile

della malattia.

L'immunità adattativa si è conquistata

spazio sotto i riflettori anche perché

fornisce il sistema immunitario di memoria:

una volta eliminata un'infezione, i linfociti

B e T specificamente addestrati rimangono nei

paraggi, e istruiscono il corpo a respingere

aggressioni successive. È questa capacità di

ricordare le infezioni pregresse che consente

ai vaccini di proteggerci dalle malattie di

origine virale o batterica. I vaccini,

infatti, espongono l'organismo a una versione

indebolita di un patogeno (o a suoi frammenti

del tutto innocui), ma il sistema immunitario

reagisce come reagirebbe nei confronti di

un'aggressione reale, generando cellule

memoria con funzione protettiva. Grazie alla

presenza di linfociti T e B, dopo che un

organismo ha incontrato un microbo e gli è

sopravvissuto non ne sarà sopraffatto una

seconda volta.

Il sistema immunitario innato, al confronto,

appariva piuttosto scialbo. I ricercatori

erano convinti che i suoi componenti compresi gli enzimi ad azione antibatterica

presenti nella saliva e un gruppo di proteine

collegate fra loro (chiamate collettivamente

«complemento») che uccidono i batteri nel

flusso sanguigno - fossero meno sofisticati

degli anticorpi specifici e dei linfociti T

killer, anche perché il sistema immunitario

innato non modula le proprie risposte allo

stesso modo di quello adattativo.

Ma liquidando la risposta immunitaria innata

come noiosa e priva di interesse gli

immunologi trascuravano una scomoda realtà: il

sistema immunitario adattativo non può

funzionare se manca la più «grezza» risposta

innata. Il sistema innato produce proteine

segnale, le citochine, capaci non solo di

indurre l'infiammazione, ma di attivare anche

i linfociti B e T necessari per la risposta

adattativa. Per funzionare in modo ottimale il

sistema più sofisticato ha bisogno del suo

compagno più umile.

Alla fine degli anni novanta gli immunologi

disponevano di un'enorme quantità di

informazioni sul funzionamento del sistema

immunitario adattativo, ma avevano solo una

vaga idea dell'immunità innata. In

particolare, non capivano in che modo i

microbi attivassero la risposta innata, o

precisamente in che modo questo tipo di

stimolo contribuisse a guidare la risposta

adattativa dei linfociti T e B. Di lì a poco,

però, compresero che buona parte della

risposta si celava nei recettori TLR, prodotti

da diverse cellule del sistema immunitario.

Tuttavia, per riuscire a caratterizzare queste

proteine gli scienziati hanno dovuto seguire

un percorso tortuoso, che ha attraversato i

processi di sviluppo del moscerino della

frutta, la ricerca di nuovi farmaci contro

l'artrite e addirittura il neonato campo della

genomica.

Una proteina stravagante

Il cammino iniziò nei primi anni ottanta con

la scoperta delle citochine. Queste proteine

con funzione di messaggero sono prodotte da

diversi tipi di cellule immunitarie, fra cui i

macrofagi e le cellule dendritiche. I

macrofagi pattugliano i tessuti dell'organismo

a caccia di segnali che indicano un processo

infettivo, e quando captano una proteina

estranea danno inizio alla risposta

infiammatoria. In particolar modo, inglobano e

distruggono l'invasore che espone quella

proteina e producono una serie di citochine,

alcune delle quali lanciano un allarme che

richiama altre cellule nel sito

dell'infezione, mettendo tutto il sistema

immunitario in stato di allarme. Le cellule

dendritiche fagocitano i microbi invasori e

intercettano i linfonodi, dove presentano

frammenti delle proteine del patogeno ad

armate di linfociti T, e liberano citochine.

Tutte queste attività concorrono ad attivare

la risposta immunitaria adattativa.

Per studiare le funzioni delle singole

citochine i ricercatori dovevano trovare la

maniera di indurne la produzione. Il modo più

efficace per stimolare i macrofagi e le

cellule dendritiche a produrre queste molecole

in laboratorio, si è scoperto, è esporre

queste cellule ai batteri, o ancora meglio, a

specifiche componenti batteriche. In

particolare, a stimolare una potente risposta

immunitaria è una molecola prodotta da

un'ampia gamma di batteri, chiamata

lipopolisaccaride (LPS). Nell'uomo,

l'esposizione a LPS scatena la febbre e può

portare a shock settico, una sorta di

cortocircuito vascolare mortale causato da

un'azione dirompente e distruttiva delle

cellule immunitarie. LPS evoca questa risposta

infiammatoria stimolando macrofagi e cellule

dendritiche a liberare due citochine: il

fattore di necrosi tumorale-alfa (TNF-alfa) e

l'interleuchina-1 (IL-1).

In effetti, è stato dimostrato che sono

proprio le citochine a regolare la risposta

infiammatoria stimolando le cellule

immunitarie all'azione. Se non sono tenute

sotto controllo, queste molecole possono

accelerare la comparsa di disturbi come

l'artrite reumatoide, una malattia autoimmune

caratterizzata da un'eccessiva infiammazione

che provoca la distruzione delle

articolazioni. Perciò i ricercatori

ipotizzarono che, riuscendo a limitare gli

effetti di TNF-alfa e di IL-1, si sarebbe

potuto rallentare la progressione della

malattia, alleviando al contempo la sofferenza

dei pazienti. Per mettere a punto una simile

terapia, però, c'era bisogno di maggiori

informazioni sul funzionamento di queste

molecole, così il primo passo fu quello di

identificare le proteine con cui esse

interagiscono.

Nel 1988, John Sims e i suoi colleghi della

Immunex di Seattle scoprirono un recettore

proteico che riconosce IL-1. Questo recettore

è ancorato sulla membrana di molte cellule

diverse dell'organismo, tra cui anche i

macrofagi e le cellule dendritiche. La

porzione recettoriale che sporge all'esterno

della cellula si lega a IL-1, mentre il

segmento che giace all'interno trasmette il

messaggio che indica che IL-1 è stata captata.

Sims ha esaminato con attenzione la porzione

interna del recettore per IL-1, nella speranza

di ricavarne indizi sul modo in cui la

proteina trasmette il suo messaggio: sperava,

per esempio, che lo studio del recettore gli

rivelasse quali sono le molecole segnale che

esso attiva all'interno delle cellule. Invece

il dominio interno del recettore umano per IL1 si è rivelato diverso da ogni altro

recettore che i ricercatori avevano analizzato

in precedenza, cosa che li ha confusi non

poco.

Poi, nel 1991, mentre lavorava alla

risoluzione di un problema completamente

diverso, Nick Gay dell'Università di Cambridge

ha fatto una strana scoperta. Stava cercando

proteine simili a una proteina sintetizzata

dal moscerino della frutta, chiamata Toll, che

in tedesco significa «bizzarro, stravagante».

Toll era stata identificata a Tubinga, in

Germania, da Christiane Nusslein-Volhard, che

l'aveva battezzata così perché le drosofile

che ne sono prive hanno un aspetto piuttosto

strano. Questa proteina aiuta l'embrione di

drosofila in via di sviluppo a differenziare

le regioni apicali da quelle basali, tanto che

il corpo dei moscerini in cui la proteina è

assente appare a soqquadro, come se gli

insetti avessero perduto la lateralizzazione.

Gay passò in rassegna il database che

conteneva tutte le sequenze geniche conosciute

a quel tempo, alla ricerca di geni che

presentassero un'elevata omologia di sequenza

con il gene che codifica per Toll, e che

potessero quindi codificare per proteine

simili, o Toll-like. Alla fine scoprì che una

parte della proteina Toll mostra una

sorprendente somiglianza con la porzione

interna del recettore umano per IL-1, il

segmento che aveva meravigliato così tanto

Sims.

In un primo momento, la scoperta parve priva

di significato: per quale motivo una proteina

coinvolta nei processi infiammatori umani

avrebbe dovuto somigliare a una proteina che

indica all'embrione di drosofila qual è la

regione apicale? La scoperta rimase un mistero

fino al 1996, quando Jules A. Hoffmann e i

suoi collaboratori del CNRS di Strasburgo

dimostrarono che la drosofila usa le proteine

Toll per difendersi dalle infezioni fungine.

Nella drosofila, almeno in apparenza, Toll

svolge numerose funzioni ed è coinvolta tanto

nello sviluppo embrionale quanto nell'immunità

adulta.

Pulci d'acqua, stelle marine ed esseri umani

La somiglianza fra il recettore per IL-1 e

la proteina Toll riguarda esclusivamente i

segmenti proteici inseriti all'interno della

cellula. I domini esposti all'esterno, invece,

sono abbastanza diversi fra loro. Questa

osservazione ha indotto i ricercatori a

cercare delle proteine umane che somigliassero

completamente a Toll. Dopo tutto, solitamente

l'evoluzione conserva le strutture che

funzionano meglio, e se Toll era in grado di

mediare le risposte immunitarie nel moscerino

della frutta era probabile che proteine simili

avessero un'analoga funzione anche nell'uomo.

Nel 1997, su suggerimento di Hoffmann,

Ruslan Medzhitov e Charles Janeway Jr. della

Yale University scoprirono la prima di queste

proteine, che chiamarono «Toll umana». Nel

giro di sei mesi Fernando Bazan e i suoi

colleghi della DNAX di Palo Alto, in

California, identificarono cinque proteine

Toll umane, a cui diedero il nome di recettori

Toll-like (TLR). Uno di questi, TLR4, era la

stessa proteina Toll umana descritta da

Medzhitov e Janeway.

In quel momento, i ricercatori non sapevano

ancora con precisione quale poteva essere il

contributo dei recettori TLR all'immunità

umana. Janeway aveva scoperto che riempiendo

di recettori TLR4 la membrana delle cellule

dendritiche si induceva la produzione di

citochine; tuttavia non era in grado di

precisare in che modo TLR4 era attivato

durante un'infezione. La risposta giunse alla

fine del 1998, quando Bruce Beutler e

collaboratori, allo Scripps Institute di La

Jolla, in California, scoprirono che topi

mutanti incapaci di rispondere allo stimolo di

LPS hanno una versione difettosa del recettore

TLR4. Mentre i topi normali muoiono di sepsi

nel giro di un'ora dall'iniezione di LPS, i

mutanti sopravvivono e si comportano come se

non fossero neppure stati esposti alla

molecola. In altre parole, la mutazione nel

gene che codifica per il recettore TLR4 rende

questi animali resistenti a LPS.

La scoperta confermò in modo inequivocabile

che il recettore TLR4 si attiva quando

interagisce con LPS, dal momento che il suo

compito è proprio quello di avvertire la

presenza di questa molecola. Questa

constatazione costituì un importante progresso

nel campo della sepsi, poiché svelò il

meccanismo molecolare che sta alla base

dell'infiammazione, fornendo al contempo un

nuovo possibile bersaglio per la cura di un

disturbo per cui vi era una drammatica urgenza

di terapie efficaci. Nel giro di due anni i

ricercatori stabilirono che la maggior parte

dei recettori TLR - di cui attualmente si

conoscono dieci varianti umane - riconosce

molecole che risultano importanti per la

sopravvivenza di batteri, virus, funghi e

parassiti. Il recettore TLR2, per esempio, si

lega all'acido lipoteicoico, una componente

della parete cellulare batterica. Il recettore

TLR3 riconosce il genoma dei virus mentre il

TLRS riconosce la flagellina, una proteina che

forma i flagelli ondulati usati dai batteri

per nuotare. Il TLR9, infine, riconosce una

sequenza genetica segnale chiamata CpG,

presente nei batteri e nei virus sotto forma

di lunghe stringhe e in una forma chimica

diversa dalle sequenze CpG che caratterizzano

il DNA dei mammiferi.

È evidente che i recettori TLR si sono

evoluti per riconoscere e reagire a molecole

che rappresentano componenti fondamentali

degli organismi patogeni. L'eliminazione o

l'alterazione chimica di uno qualsiasi di

questi elementi potrebbe menomare un agente

infettivo e impedire ai patogeni di schivare i

recettori TLR mutando fino a che queste

componenti diventano irriconoscibili. E dal

momento che molti microrganismi hanno in

comune un gran numero di questi elementi,

bastano appena dieci TLR per proteggerci

praticamente da ogni patogeno conosciuto.

L'immunità innata non è un'esclusiva

dell'uomo. Questo sistema, infatti, è molto

antico: anche le mosche hanno un sistema di

risposta immunitaria innato, come pure le

stelle marine, le pulci d'acqua e quasi ogni

altro organismo esaminato finora, molti dei

quali utilizzano i recettori TLR come innesco.

I vermi nematodi hanno un sistema che consente

loro di percepire i batteri infettivi e

nuotare in direzione opposta per evitarli.

Anche le piante sono ricche di TLR: il tabacco

ne ha uno chiamato proteina N, che gli serve

per difendersi dal virus del mosaico del

tabacco. La piantina Arabidopsis ne ha più di

200. Molto probabilmente, le prime proteine

Toll-like hanno avuto origine in un organismo

unicellulare che è stato l'antenato comune di

piante e animali, e forse queste molecole

hanno addirittura contribuito alla nostra

evoluzione, agevolandola. Se fossero stati

privi di un efficace mezzo di difesa dalle

infezioni, probabilmente gli organismi

pluricellulari non sarebbero neanche riusciti

a sopravvivere.

Assalto al castello

Un tempo si pensava che il sistema

immunitario innato offrisse una protezione non

molto più sofisticata di quella delle mura di

un castello: l'azione vera e propria sarebbe

cominciata solo dopo che il nemico aveva fatto

breccia e le truppe all'interno del castello i linfociti T e B - cominciavano a combattere.

Oggi sappiamo che le mura del castello sono

costellate di sentinelle, i recettori TLR, che

identificano gli invasori e suonano l'allarme

per mobilitare le truppe e preparare lo

spiegamento difensivo necessario a contrastare

vigorosamente l'aggressione. In altre parole,

i recettori TLR scatenano sia il sistema

innato sia quello adattativo.

Il quadro che ne emerge è più o meno il

seguente. Quando un patogeno entra per la

prima volta nell'organismo, uno o più

recettori TLR, come quelli presenti sulla

superficie dei macrofagi sentinella e delle

cellule dendritiche, si lega alle molecole

estranee - per esempio a LPS presente sui

batteri gram-negativi. Una volta in azione, i

TLR inducono le cellule a liberare particolari

serie di citochine. Queste proteine messaggero

reclutano quindi ulteriori macrofagi, cellule

dendritiche e altre cellule coinvolte nella

risposta immunitaria affinché abbattano e

aggrediscano in maniera non specifica il

microbo predatore. Allo stesso tempo, le

citochine secrete da queste cellule possono

produrre i classici sintomi dell'infezione,

tra cui febbre e i dolori muscolari tipici

dell'influenza.

I macrofagi e le cellule dendritiche che

hanno fatto a pezzi un agente patogeno ne

espongono i frammenti sulla loro superficie,

assieme ad altre molecole che indicano la

presenza di un organismo nocivo. I frammenti

così esposti, assieme alle citochine liberate

in risposta ai TLR, finiscono per attivare i

linfociti T e B. Queste cellule riconoscono

quelle specifiche porzioni proteiche e,

nell'arco di diversi giorni, sono stimolate a

proliferare e a sferrare un attacco potente ed

estremamente mirato contro quel particolare

invasore. Senza l'effetto di innesco dei

recettori TLR, i linfociti B e T non si

attiverebbero e l'organismo non sarebbe in

grado né di montare una risposta immunitaria

completa, né di conservare alcun tipo di

memoria relativa alle infezioni precedenti.

Dopo l'infezione iniziale, sul campo di

battaglia resta un numero sufficiente di

linfociti T e B «memoria», che permettono

all'organismo di affrontare in modo più

efficace l'invasore nel caso si ripresenti.

Quando un microbo ricompare, le cellule

memoria che lo riconoscono iniziano a

proliferare con rapidità, rinforzando le

difese in modo che possano facilmente

sopraffare l'avversario. La rapidità con cui

agisce questo esercito di cellule memoria è

tale che il processo infiammatorio può

addirittura non manifestarsi. Di conseguenza,

la vittima non si rende conto di essere

ammalata e può addirittura non notare

l'infezione quando questa si ripresenta.

Dunque, l'immunità innata e l'immunità

adattativa fanno parte dello stesso sistema

che riconosce ed elimina i microbi, e

l'interazione reciproca fra questi due sistemi

è l'elemento che rende così forte il nostro

sistema immunitario.

La scelta dell'arma

Per comprendere appieno in che modo i

recettori TLR controllino l'attività

immunitaria, gli immunologi devono

identificare le molecole che trasmettono

segnali dai TLR attivati ancorati sulla

superficie della cellula fino al nucleo,

mettendo in moto geni che codificano per

citochine e altri attivatori dell'immunità.

Questa linea di ricerca sta impegnando molti

laboratori, e noi abbiamo già effettuato

alcune affascinanti scoperte.

Oggi sappiamo che i TLR, come molti

recettori situati sulla superficie cellulare,

si assicurano l'aiuto di una nutrita schiera

di proteine segnale che portano il messaggio

fino al nucleo, un po' come i pompieri di una

squadra che si passano i secchi d'acqua di

mano in mano fino all'incendio. Tutti i TLR,

con la sola eccezione di TLR3, trasmettono il

loro segnale a una proteina adattatore

chiamata MyD88. Quale sia la proteina

successiva incaricata di trasmettere più in là

il segnale dipende dal tipo di TLR: il mio

laboratorio studia la proteina Mal, da noi

scoperta, che aiuta a trasportare i segnali

generati da TLR4 e TLR2. Per trasmettere il

segnale, TLR4 ha anche bisogno di altre due

proteine, Tram e Trif, mentre TLR3 fa

affidamento sulla sola Trif. Shizuo Akira,

dell'Università di Osaka, ha dimostrato che i

topi ingegnerizzati geneticamente in modo da

non produrre nessuna di queste proteine

segnale mediatrici non riescono a rispondere

ai prodotti batterici: questa osservazione

suggerisce che le proteine associate ai TLR

potrebbero rappresentare nuovi bersagli per

nuovi agenti antinfiammatori o antimicrobici.

L'interazione con gruppi diversi di proteine

segnale consente ai TLR di attivare diversi

set di geni che perfezionano le risposte

cellulari in modo che corrispondano meglio al

tipo di patogeno che incontrano. TLR3 e TLR7,

per esempio, percepiscono la presenza dei

virus. Quindi danno il via a una successione

di interazioni molecolari che inducono la

produzione e il rilascio di interferone, la

principale citochina ad azione antivirale.

TLR2, attivato dai batteri, stimola il

rilascio di una miscela di citochine tra le

quali non figura l'interferone, che però

risultano più adatte ad attivare un'efficace

risposta antibatterica da parte

dell'organismo.

La scoperta che i TLR possono individuare

diversi prodotti microbici e contribuire a

modulare la risposta immunitaria per

ostacolare il nemico sta rivoluzionando le

teorie che vedevano nel sistema immunitario

innato solo una barriera statica e incapace di

discriminazione. In realtà, si tratta di un

sistema dinamico che controlla quasi ogni

aspetto dell'infiammazione e dell'immunità.

Dalla Legionella al Lupus

Una volta riconosciuto il ruolo di primo

piano dei TLR, i ricercatori hanno subito

sospettato che numerosi disturbi di natura

infettiva e collegati all'immunità potevano

dipendere dalla presenza di forme tronche o

eccessivamente attive di questi recettori.

L'intuizione si è rivelata corretta: i difetti

nell'immunità innata determinano una maggiore

suscettibilità nei confronti di virus e

batteri. Nel corso di uno studio durato

vent'anni, è emerso che chi è dotato di una

forma ipoattiva del recettore TLR4 ha il 50

per cento di probabilità in più di contrarre

banali infezioni quotidiane, come raffreddori

e influenza. Invece, chi muore a causa del

cosiddetto morbo del legionario spesso è

portatore di una mutazione nel gene per il

recettore TLR5 che disattiva la proteina,

compromettendone la risposta immunitaria

innata e rendendola incapace di annientare il

batterio Legionella. D'altro canto, una

risposta immunitaria troppo zelante può essere

altrettanto funesta. Negli Stati Uniti e in

Europa oltre 400.000 persone all'anno muoiono

di sepsi, complicazione che deriva da

un'eccessiva risposta immunitaria guidata dai

TLR4.

Altri studi puntano in direzione del ruolo

dei TLR nelle malattie autoimmuni come il

lupus eritematoso sistemico e l'artrite

reumatoide. In questi casi i TLR possono

reagire ai prodotti derivanti dalle cellule

danneggiate, diffondendo una risposta

infiammatoria inappropriata e promuovendo una

reazione errata da parte del sistema

immunitario adattativo. Nel lupus, per

esempio, si è scoperto che TLR9 reagisce

contro il DNA dell'organismo. L'immunità

innata e i TLR potrebbero avere un ruolo anche

nelle malattie cardiache: sembra infatti che

le persone che hanno una mutazione nei TLR4

siano meno inclini a sviluppare malattie

cardiovascolari. Lo spegnimento del recettore

TLR4 potrebbe avere un effetto

cardioprotettore, perché sembra che

l'infiammazione contribuisca alla formazione

delle placche che occludono le arterie

coronarie. Perciò, la manipolazione del TLR4

potrebbe costituire un altro approccio in

grado di prevenire o di limitare questa

condizione.

Regolare il volume

La maggior parte delle grandi aziende

farmaceutiche è interessata a utilizzare i TLR

e le proteine segnale loro associate, poiché

queste molecole potrebbero essere un bersaglio

per farmaci in grado di curare infezioni e

disturbi legati all'immunità. Con il

diffondersi della resistenza agli antibiotici,

la comparsa di virus nuovi e più virulenti e

la minaccia crescente del bioterrorismo, è

sempre più urgente riuscire a sviluppare nuovi

metodi per aiutare il nostro organismo a

combattere le infezioni.

Le ricerche sui TLR, per esempio, potrebbero

condurre allo sviluppo di vaccini più sicuri e

più efficaci. La bontà della maggior parte dei

vaccini dipende dall'inclusione di un

adiuvante, una sostanza che dà il via alla

risposta infiammatoria, che a sua volta

aumenta la capacità del sistema adattativo di

produrre le cellule memoria auspicate.

L'adiuvante impiegato nella maggior parte dei

vaccini odierni non provoca una risposta

adattativa completa, ma favorisce piuttosto i

linfociti B rispetto ai linfociti T. Per

scatenare una risposta più energica, diverse

aziende hanno messo gli occhi sui composti che

attivano TLR9, un recettore che riconosce

un'ampia gamma di batteri e di virus e che

determina una consistente risposta

immunitaria.

I TLR, inoltre, ci stanno insegnando a

difenderci da armi biologiche come il virus

del vaiolo. Questi virus, che rappresentano

un'arma potenziale nell'arsenale dei

bioterroristi, possono inattivare i TLR

evitando così di essere individuati ed

eliminati. In collaborazione con Geoff Smith

dell'Imperial College di Londra, i miei

collaboratori hanno scoperto che rimuovendo la

proteina virale che inattiva i TLR riuscivamo

a produrre un virus indebolito, che poteva

fungere da base per un vaccino che

difficilmente avrebbe provocato un'infezione

accidentale e fatale di vaiolo.

Disponendo di adeguate conoscenze sui TLR e

sull'immunità innata, i medici potrebbero

riuscire a prevedere quali sono i pazienti che

reagiscono debolmente durante un'infezione e a

curarli in maniera più aggressiva. Se, per

esempio, dei pazienti arrivassero in ospedale

con i sintomi di un'infezione batterica e si

scoprisse che hanno una forma mutata del

recettore TLR4, il medico potrebbe bombardarli

di antibiotici o di sostanze capaci, in

qualche modo, di sostenere la loro risposta

immunitaria per impedire all'infezione di

causare danni duraturi.

Naturalmente, bisogna trovare un equilibrio

tra l'esigenza di stimolare una risposta

immunitaria sufficiente a eliminare il microbo

e il rischio di accelerare una risposta di

tipo infiammatorio che provocherebbe più danni

che benefici. Analogamente, qualunque farmaco

somministrato con l'intento di attenuare

l'infiammazione reprimendo l'attività dei TLR

e il rilascio delle citochine non deve, allo

stesso tempo, ridurre le difese dell'organismo

contro le infezioni.

I farmaci antinfiammatori che interferiscono

con il TNF-alfa, una delle citochine prodotte

in seguito all'attivazione di TLR4, offrono un

quadro che invita alla cautela. Il TNF-alfa

prodotto durante un'infezione e

un'infiammazione può accumularsi nelle

articolazioni dei pazienti affetti da artrite

reumatoide. I composti antinfiammatori

alleviano l'artrite, ma alcune persone che li

assumono finiscono con l'ammalarsi di

tubercolosi. È probabile che l'infezione sia

latente, ma contenendo la risposta

infiammatoria si corre il rischio di soffocare

le risposte patogeno-specifiche permettendo al

batterio di riemergere.

In breve, i TLR sono come la manopola per

regolare il volume di un impianto stereo,

poiché bilanciano l'immunità adattativa e

l'infiammazione. I ricercatori e le compagnie

farmaceutiche stanno ora cercando la maniera

per regolare questi controlli, in modo che

riducano l'infiammazione senza mettere fuori

combattimento l'immunità.

Considerando che fino a sette anni fa dei

TLR non si sentiva nemmeno parlare, possiamo

senz'altro dire che i ricercatori hanno

compiuto enormi progressi nella comprensione

del ruolo che queste proteine giocano sul

fronte avanzato delle difese dell'organismo.

L'immunità innata, che per molto tempo è

rimasta avvolta dall'oblio, è diventata

all'improvviso la reginetta del ballo.

Le pulci di Mechnikov

La scoperta dei recettori Toll e Toll-like

ha ampliato una linea di ricerca iniziata

oltre un secolo fa, quando il biologo russo

Ilya Mechnikov scoprì, in pratica, l'immunità

innata. Negli anni ottanta dell'Ottocento,

Mechnikov staccò alcune spine da un albero di

mandarino e le infilò in una larva di stella

marina. Il mattino seguente notò che le spine

erano circondate da cellule mobili che, così

egli suppose, stavano inglobando i batteri

introdotti assieme ai corpi estranei.

Successivamente Mechnikov scoprì che la pulce

d'acqua (Daphnia) esposta a spore fungine

attiva una risposta analoga. Questo processo,

chiamato fagocitosi, è il fulcro attorno a cui

ruota l'immunità innata, e la sua scoperta

meritò a Mechnikov il premio Nobel nel 1908.

Luke A.J. O'Neill

(«Le Scienze» n. 442/05)