ADLER, Max. La concezione dello stato nel marxismo. Confronto con le posizioni di

Hans Kelsen. Introduzione e cura di Roberto Racinaro. Bari: De Donato Editore, 1979.

270 p.

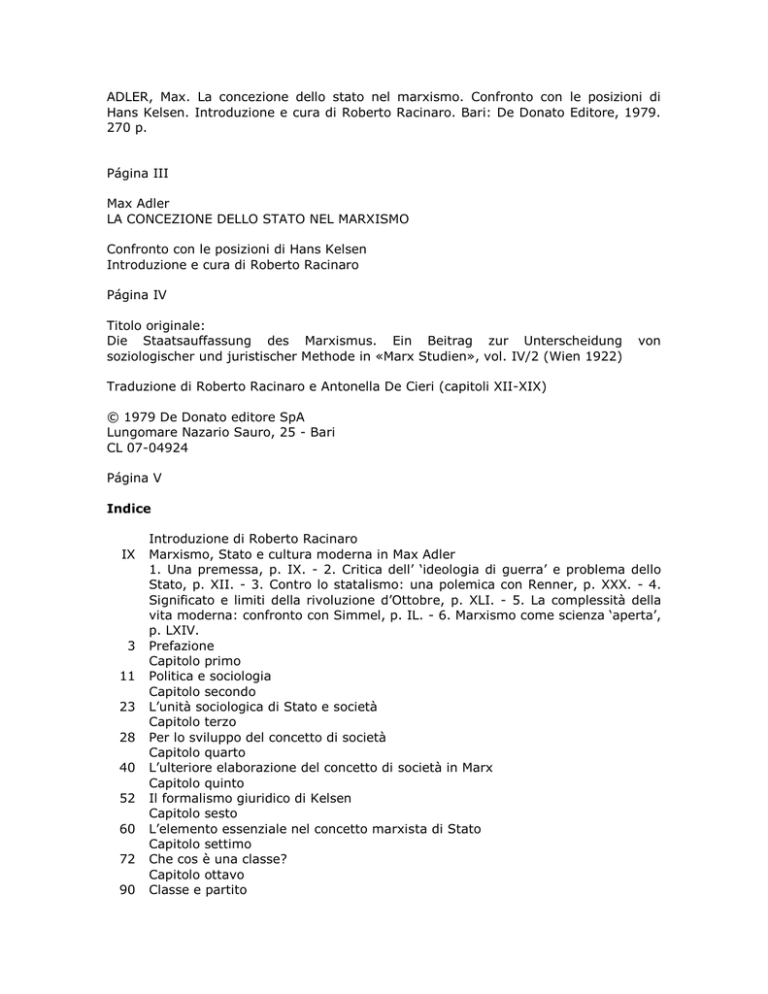

Página III

Max Adler

LA CONCEZIONE DELLO STATO NEL MARXISMO

Confronto con le posizioni di Hans Kelsen

Introduzione e cura di Roberto Racinaro

Página IV

Titolo originale:

Die Staatsauffassung des Marxismus. Ein Beitrag zur Unterscheidung

soziologischer und juristischer Methode in «Marx Studien», vol. IV/2 (Wien 1922)

von

Traduzione di Roberto Racinaro e Antonella De Cieri (capitoli XII-XIX)

© 1979 De Donato editore SpA

Lungomare Nazario Sauro, 25 - Bari

CL 07-04924

Página V

Indice

IX

3

11

23

28

40

52

60

72

90

Introduzione di Roberto Racinaro

Marxismo, Stato e cultura moderna in Max Adler

1. Una premessa, p. IX. - 2. Critica dell’ ‘ideologia di guerra’ e problema dello

Stato, p. XII. - 3. Contro lo statalismo: una polemica con Renner, p. XXX. - 4.

Significato e limiti della rivoluzione d’Ottobre, p. XLI. - 5. La complessità della

vita moderna: confronto con Simmel, p. IL. - 6. Marxismo come scienza ‘aperta’,

p. LXIV.

Prefazione

Capitolo primo

Politica e sociologia

Capitolo secondo

L’unità sociologica di Stato e società

Capitolo terzo

Per lo sviluppo del concetto di società

Capitolo quarto

L’ulteriore elaborazione del concetto di società in Marx

Capitolo quinto

Il formalismo giuridico di Kelsen

Capitolo sesto

L’elemento essenziale nel concetto marxista di Stato

Capitolo settimo

Che cos è una classe?

Capitolo ottavo

Classe e partito

98

Capitolo nono

Democrazia politica e democrazia sociale

Página VI

Capitolo decimo

112 Democrazia e libertà

Capitolo undicesimo

124 Rivoluzione o evoluzione?

Capitolo dodicesimo

142 La democrazia e la sua organizzazione

Capitolo tredicesimo

159 La dittatura

Capitolo quattordicesimo

174 Governo e amministrazione

Capitolo quindicesimo

185 Excursus sull’anarchismo

1. La negazione della costrizone, della legge e dell’autorità, p. 185. - 2.

Ordinamento giuridico e ordinamento convenzionale, p. 199. - 3. La distinzione

specifica tra anarchismo e sodalism, p. 205. - 4. Socialismo e individualismo, p.

214.

Capitolo sedicesimo

222 Il presunto anarchismo del marxismo

1. L’idea di liberazione, p. 222. - 2. Forze politiche e forze sociali. Lo ‘Stato

politico’, p. 225. - 3. La rottura della macchina statale, p. 234. - 4. L’estinzione

dello Stato, p. 238.

Capitolo diciassettesimo

239 Il ‘miracolo’ della organizzazione senza Stato

Capitolo diciottesimo

249 L’utopismo in Marx ed Engels

Capitolo diciannovesimo

266 Perché non veniamo compresi?

270 Poscritto

Página VII

Introduzione

di Roberto Racinaro

Página VIII (em branco)

Página IX

Marxisrno, Stato e cultura moderna in Max Adler

La dottrina del materialismo storico è l’organizzazione critica del sapere sulle

necessità storiche che sostanziano il processo di sviluppo della società umana, non è

l’accertamento di una legge naturale, che si svolge ‘assolutamente’ trascendendo lo

spirito umano. È autocoscienza, stimolo all’azione, non scienza naturale che esaurisca i

suoi fini nell’apprendimento del vero.

A. GRAMSCI

1. Una premessa

Non è forse del tutto inutile, nell’accostarsi a un testo come La concezione dello Stato

nel marxismo, sgombrare il campo da qualche equivoco cui il testo stesso, in

apparenza, può dane adito.

Nato dall’esigenza di rispondere alle critiche che Hans Kelsen aveva rivolto alla teoria

politica del. marxismo, il libro di Max Adler há un andamento prevalentemente teorico,

che può suscitare l’impressione, nel lettore, di una pura e semplice contrapposizione

‘ideologica’, da parte di Adler, rispetto alle critiche kelseniane.

In verità, nulla è piú lontano dalle intenzioni adleriane del disegno di contrapporre

all’interpretazione kelseniana ‘erronea’ una propria ‘corretta’ interpretazione di Marx

[Nota 1]. Su questo punto Adler

Página X

stesso può richiamarsi a buon diritto — come avviene nella Prefazione a La concezione

dello Stato nel marxismo — alle posizioni espresse didotto anni prima e, in generale, al

progetto che stava dietro la fondazione delle «Marx-Studien». Il richiamo — nella

scelta del titolo del primo organo dell’austromarxismo — a quella prestigiosa rivista

filosofica che erano le «Kant-Studien» è sùbito evidente e, del resto, esplicitamente

ammesso da Adler [Nota 2]. Meno noto è il fatto che, in uno stadio avanzato di

realizzazione del progetto — quando cioè di esso si era già discusso con Viktor Adler, si

erano fatti i primi passi presso l’editore e alcuni lavori (per esempio, quello di

Hilferding su Böhm-Bawerk) erano già quasi pronti —, lo stesso Adler sembra dubitare

dell’opportunità d’intitolare la rivista «Marx-Studien», proprio per il timore che un tale

titolo possa attirare, fin dall’inizio, il sospetto di un eccesso di ‘filologismo’ o, per altro

verso, di ‘ortodossia’.

Abbiamo rinunziato al titolo «Marx-Studien» — strive Max Adler in una lettera a

Kautsky — perché esso circoscriverebbe in maniera troppo ristretta lo scopo e il

programma dell’iniziativa e potrebbe facilmente suscitare il sospetto come se si

trattasse di una sorta di Marx-Philologie [Nota 3].

L’eco di queste preoccupazioni è facilmente riscontrabile nell’editoriale — cui si fa

explicito riferimento nelle prime pagine del libro del ’22 — con cui si apriva il primo

volume delle «Marx-Studien». Pariendo dal presupposto che il marxismo «non è un

sistema rigido», e difendendosi preventivamente dalle accuse di ‘ortodossia’ e

‘dogmatismo’, l’editoriale affida ai lavori stessi che saranno ospitati dalla rivista il

còmpito di definire un’immaPágina XI

gine nuova e ‘aperta’ del marxismo — in quanto patrimonio di idee e di concetti da

mantenere in vita attraverso il continuo confronto critico con la realtá —, un’immagine

che può definirei solo attraverso il piú stretto rapporto del marxismo con gli sviluppi del

sapere moderno.

Proprio i lavori di questo volume — si legge nell’editoriale — mostreranno come noi

vediamo, nel marxismo, ogni cosa in sviluppo, uno sviluppo che, però, crediamo di

poter afferrare correttamente solo quando venga dappertutto stabilito un collegamento

consapevole dei risultati e dei metodi di pensiero marxisti con la vita spirituale

moderna nel suo insieme, cioè con il conenuto del lavoro filosofico e sociologico del

nostro tempo. [Nota 4]

Il confronto critico con Kelsen, agli inizi degli anni Venti, dunque, risponde ad

esigenze analoghe a quelle cui aveva risposto, nei primi anni del Novecento, il

confronto con il neokantismo. Kelsen è, da questo punto di vista, il teorico che ha

portato alle estreme conseguenze — ma «in maniera piú profonda e molto piú

coerente» — la problematica su cui, all’epoca della Bernstein-Debatte, aveva

richiamato l’attenzione Rudolf Stammler. Mentre quest’ultimo rimaneva ancora

impigliato nelle maglie della falsa contrapposizione fra «causalitá» e «teleologia» —

mostrando la sua incapacità, quindi, di distinguere fra telos e norma (la quale ultima

soltanto rappresenta un’effettiva contrapposizione rispetto alla causalità) — Kelsen per

primo ha condotto a fondo, nel suo àmbito specifico, «la lotta della gnoseologia

moderna contra lo psicologismo» [Nota 5].

L’ulteriore passo avanti compiuto da Kelsen rispetto al neokantismo tradizionale [Nota

6] richiede, corrispondentemente, che anche il

Página XII

marxismo riadegui le sue categorie, rispetto alle nuove critiche, piú sottili e raffinate,

che provengono dall’armamentario teorico kelseniano. Nel caso del confronto critico

con il kelsenismo, anzi, è ancora piú chiaro ciò che nel confronto con il neokantismo e

con Stammler si leggeva fra le righe: il fatto, cioè, che, la chiarificazione teorica ha il

suo fondamento — e, insieme; la sua destinazione — al di fuori di se stessa, nella

prassi [Nota 7]. Sottolineando la contemporaneità dell’apparizione delle opere di

Stammle e di Bernstein, Adler aveva richiamato l’attenzione — nel 1904 — sul rapporto

organico esistente fra neokantismo e revisionismo. Nel caso di Kelsen, il rapporto con

la ‘crisi del marxismo’ che data (perlomeno) dalla guerra mondiale è ancora piú

evidente, se è vero che già la prima pagina di Socialismo e Stato prende le mosse dalle

difficoltà — una questione ‘di principio’ — che, il socialismo si trova a dover affrontare

dal momento che, in seguito al crollo militare in Russia, in Germania e in Austria, si è

trovato a dover assumere compiti di governo. Ma, come nel 1904 non si era limitato a

respingere a limine le critiche revisionistiche, anzi si era sforzato di assumere —

ripensandoli in maniera autonoma — i contenuti di realtà in esse presenti; cosí, nel

1922, il tentativo, di Adler è quello di ripensare e approfondire alcuni concetti

fondamentali del marxismo; confrontandoli con le trasformazioni delia società e dello

Stato intervenute nell’ultimo decennio.

2. Critica dell’ ‘ideologia di guerra’ e problema dello Stato

Il problema che Adler ha presente, nel momento in cui scrive il libro sulla concezione

marxista dello Stato, non è, dunque, semplicemente, un problema di Marx-Philologie.

Si tratta; piuttosto, di verificare la ‘vitalità’ stessa del marxismo, in una fase in cui essa

sembra essere divenuta problematica persino all’interno del movimento operaio.

Página XIII

Da qesto punto di vista, anzi, la polemica con Kelsen è il punto di arrivo di un lavoro

di riflessione molto piú lungo e complesso — su cui occorre richiamare l’attenzione — e

che per Adler ha avuto inizio con gli anui della guerra mondiale. Non è eccessivo

sostenere, anzi, che è proprio in tale periodo che nascono una serie di questioni

strategiche — all’interno del movimentos operaio austriaco e europeo in generale —

destinate a fas incontrare quasi ‘necessariamente’ Marx Adler con il problema dello

Stato e del rapporto fra classe operaia e Stato.

Fin dall’aprile 1915, raccogliendo in un volumetto alcune conferenze e saggi (in parte

già pubblicati su «Der Kampf»), Adler giustifica questa nuova edizione dei suoi scritti

presentandola come un primo tentativo di verificare la possibilità «di mantenere la

coerenza dei concetti marxisti» [Nota 8]. Lo scatenamento di forze brutali che la

guerra comporta sembra portare lo scompiglio anche all’interno del movimento

operaio, altrimenti non si capirebbe come mai cosí spesso si senta ripetere «che i fatti

della storia, che ora si verificaro, dovrebbero condurre a piú di un mutamento dei

fondamenti di principio del marxismo», non si capirebbe, anzi, come mai piú d’uno

parli «del crollo della teoria del socialismo». Un tal modo di vedere comporta, secundo

Adler, «la vera e propria bancarotta del socialismo scientifico, poiché significa la sua

abdicazione di fronte alla prima situazione storica divenuta critica; significa

l’ammissione che il socialismo scientifico, con i suoi mezzi concettuali, non sarebbe in

grado di dominare la nuova situazione» [Nota 9]. Se questo fosse del tutto vero, lo

scacco sarebbe tanto piú vistoso in quanto il marxismo, come teoria del socialismo,

nasce e si fonda sull’esigenza del rapporto piú stretto fra scienza e vita:

La posizione della teoria rispetto alla vita — com’è noto — in nessun luogo è piú

discussa che nell’àmbito della politica: Ed è una delle rivendicazioni culturali maggiori

che il socialismo moderno fa valere, da Karl Marx in poi, quella di avere infine posto

termine a questa disputa con l’acquisizione di una scienza politica, che compenetra la

vita storica e l’azione politica con la conoscenza delle forze motrici e della legalità della

vita sociale. [Nota 10]

Alla tesi di coloro che sostengono che la teoria marxista è minacciata dagli eventi

della storia piú recente e, in particolare, della guerra mondiale, va obbiettato che essa

è piuttosto messa in periPágina XIV

calo «da uno strano romanticismo del sentimento e del modo d’intuire, che, nonostante

la sua origine borghese, si è fatto strada nelle file del proletariato» [Nota 11].

Si sentono spesso risuonare — osserva Adler — frasi altisonanti come ‘il futuro della

Germania si basa sul mare’, ‘vogliamo il nostro posto al sole’ ecc.;

contemporaneamente, si è andata sviluppando tutta un’ideologia intorno all’idea di

nazione [Nota 12]. Ma proprio il socialismo non dovrebbe mai perdere di vista il fatto

che «tutto quest’impeto verso l’esterno, tutta questa famosa espansione dell’idea

nazionale moderna non è altro che un fenomeno di movimento del capitalismo» [Nota

13]. In quanto tale, essa è inscindibile dalla natura del capitalismo — cioé dall’essenza

del suo modo di produzione e di scambio —; ma non è affatto una ‘necessità’ per il

proletariato, né si può dire che tale idea sia veramente ‘nazionale’ in senso storicoculturale.

L’attuale idea di nazione non ha piú nulla a che fare con quella presente nella filosofia

e nella cultura settecentesche, ove era strettamente connessa ad ideali umanitari e

cosmopolitici; non è piú l’idea di nazione propugnata da Fichte, che, in quanto primo

pensatore nazional-tedesco; può essere considerato anche come il primo socialista

tedesco [Nota 14]. Proprio per questo rimane indimostrato e indimostrabile il fatto

«che le vie dell’espansione capitalistica siano anche, in pari tempo, quelle

dell’emancipazione proletaria» [Nota 15]. L’idea di nazione, quale viene propugnata dai

suoi sostenitori contemporanei, conduce al nazionalismo e questo si trasforma, ben

presto, in imperialismo: «aspirazione al potere e al predominio mondiale» [Nota 16]. È

quí, appunto, che l’‘interesse’ del proletariato si divide da quello del capitalismo.

Non si dica che l’imperialismo è l’ultima e suprema forma del capitalismo che, appunto,

val la pena di attraversare, perché — in base alla

Página XV

teoria di Marx — il socialismo potrebbe anzi derivare solo dal pleno sviluppo del

capitalismo. Un tal modo di pensare ripete, ancora una volta, l’ingannevole conclusione

(su cui in piú modi si è richiamata l’attenzione), secondo cui ciò che è necessario per lo

sviluppo capitalistico proprio per questo andrebbe considerato anche come una

necessità per la politica del proletariato. In base a questa logica il socialismo non

sarebbe mai dovuto entrare in lotta per delle leggi in difesa degli operai. [Nota 17]

L’accezione fortemente antievoluzionistica (e quindi antieconomicistica) della

concezione del marxismo che opera dietro queste analisi adleriane è sùbito evidente.

Ciò su cui occorre ritornare a riflettere, invece, è quella categoria di ‘romanticismo’

(Romantik), con cui Adler tende ad interpretare un atteggiamento mentale divenuto

prevalente all’interno del movimento operaio e di larghe fasce dell’intelligenza tedesca

(e non solo tedesca) all’indomani dello scoppio della guerra mondiale. Si tratta; senza

dubbio, piú di una formula descrittiva che di una categoria analitica, rigorosamente

fondata. E questo limite non è privo di conseugenze, perché pregiudica — almeno in

parte — la capacità adleriana di analizzare alcune profonde trasformazioni della forma

della razionalità, che connotano, in pari tempo, parallele trasformazioni del lavoro

intellettuale nonché del rapporto fra intellettuali e politica.

Vi è qui, in un certo senso, una contraddizione (non esplicita) all’interno dell’universo

concettuale adleriano. La tesi interpretativa di Adler è già nota: marxismo e socialismo

non sono direttamente messi in crisi dalla guerra, bensí da quella sorta di

‘romanticismo’, che, nato all’esterno del movimento operaio, si va affermando anche al

suo interno. L’uso della categoria ‘romanticismo’ tende, oggettivamente, a riproporre

un’immagine delle ‘ideologie’ altre rispetto al marxismo come semplice ‘errore’ o

‘irrazionalismo’. Il che, da una parte, restituisce un’immagine estremamente

(eccessivamente) ‘lineare’ del marxismo (della forma di razionalità) con cui Adler opera

concretamente. E, d’altra parte, propone un concetto di ‘ideologia’ che non è

certamente quello adleriano.

Attraverso la categoria ‘romanticismo’, tuttavia, Adler si apre la via ad una

ricognizione delle ideologie degli intellettuali tedeschi, che, da un lato, restituisce un

tratto peculiare del marxismo di Adler — il rapporto ininterrotto e fertile con la cultura

esterna al movimento operaio — e, dall’altro, ne mette allo scoperto il fundamento: la

consapevolezza che, nella battaglia culturale, non sono in gioco semplici ubbie

intellettualistiche, ma che avviene un vero e proprio scontro di egemonie. L’ideologia,

strive infatti

Página XVI

fin d’ora Adler, «non è qualcosa d’impotente» («nicht etwas kraftloses ist»), ma è «un

potere che unifica gli uomini e li spinge avanti, e grazie alla quale soltanto tutte le

forze reali raccolte nella profondità della vita sociale diventano attive e acquistano

forma» [Nota 18].

La critica adleriana alla Protessorenliteratur — espressione con la quale Adler indica,

ironicamente, le innumerevoli prese di posizione degli intellettuali tedeschi durante la

guerra mondiale — in Prinzip oder Romantik! (il primo volumetto con cui si apre la

serie degli scritti adleriani del periodo della guerra) è appena accennata, anche se si

tratta di un cenno alle opere di due autori di primo piano come Sombart e Scheler

[Nota 19]. Ma essa viene largamente ripresa nelle due opere successive: Zwei Jahre...!

e Klassenkampf gegen Völkerkampf, ove, anzi, Adler si sforza di valorizzare — di

contro a tutte quelle posizioni che in maniera aperta o larvata si schierano a favore

della guerra e della supremazia tedesca, sostenendo il primato della Kultur tedesca

rispetto alla Zivilisation degli altri popoli [Nota 20] — quelle fratture interne che,

soprattutto intorno al ’17 [Nota 21], si vanno delineando all’interno del ceto

intellettuale tedesco [Nota 22].

Fin dall’inizio della guerra, larghe fasce d’intellettuali, nel tentativo di definire il ruolo

della nazione tedesca nel mondo, finiscono con l’attribuirsi Il còmpito

di dare alla guerra un senso positivo. Nelle ‘idee del 1914’ [...] la guerra non era piú

semplicemente una lotta difensiva, che la Germania aggredita doveva sostenere contro

la superiorità nemica, ma al di là di questo significato assumeva il carattere di piú alta,

fatale necessità, che affondava le sue radici nell’antiteticità che opponeva lo spirito

tedesco, la cultura tedesca e la vita pubblica tedesca elle corrispondenti forme di vita

del nemico esterno. [Nota 23]

Página XVII

Adottando una terminologia che ricorda da vicino la distinzione sombartiana fra popoli

di ‘mercanti’ e popoli di ‘eroi’, nel 1914 Thomas Mann — che, pure, negli anni

successivi avrebbe preso partito per la repubblica di Weimar — scrive che la guerra

non è stata voluta dalla Germania, bensí da «trafficanti senza scrupoli» [Nota 24]. È

vero, tuttavia, — prosegue Mann — che tutta «la virtú e la bellezza della Germania [...]

si affermano soltanto in guerra». La guerra, infatti, fa riemergere i valori della Kultur

tedesca contro il carattere astratto e meccanico della Zivilisation che ha contraddistinto

lo sviluppo delle altre potenze europee (Inghilterra e Francia in particolare):

L’anima tedesca è troppo profonda perché la civilizzazione divenga per essa il concetto

piú sublime. La corruzione e il disordine dell’imborghesimento le sembrano un ridicolo

orrore. [...] E la stessa profonda, istintiva antipatia la nutre pet l’idéale pacifista della

civilizzazione. Non è la pace appunto l’elemento della corruzione civile, corruzione che

le appare divertente e spregevole al tempo stesso? Essa è bellicosa per moralità, non

per vanità e sete di gloria, né per imperialismo. Ancora l’ultimo dei grandi moralisti

tedeschi, Nietzsche (che del tutto erroneamente si definí l’immoralista) non faceva

segreto delle sue simpatie guerriere, militaresche. [Nota 25]

L’esperienza della guerra rilancia con forza i motivi idealistici propri della cultura

tedesca da Kant e Goethe a Fichte. Certo, si riconosce, la situazione attuale è molto

«piú difficile» e «piú complicata» di quella che si trovarono a fronteggiare i pensatori

tedeschi tra la fine del Settecento e gl’inizi dell’Ottocento. Nel frattempo, infatti, la

Germania è divenuta un grande Stato (Gross staat) e un’azienda economica gigantesca

(wirtschaftlicher Riesenbetrieb) molto complessa:

Il còmpito di collegare lo spirito metafisico con queste condizioni dell’esistenza dei

grandi Stati modemi è divenuto molto phi difficile di quanto non fosse all’epoca del

pastore e el farmacista di Arminio e Dorotea. In questa situazione anche presso di noi

crebbe quel duro intellettualismo e quella fredda calcolabilità del puro uomo d’affari,

del puro specialista e professionista, quel senso del potere finanziario e industriale e la

spietata concorrenza, che chiamiamo americanismo. [Nota 26]

Página XVIII

Il ‘nuovo’ idealismo — accomunato a quellllo fitchtiano-ottocentesco dalla

consapevolezza che «le idee non germinano dalle teorie e dalle dottrine, bensí dalla

poderosa esperienza vissuta» [Nota 27] — si è impadronito del lavoro politico e

tecnico, di quello sociale e di quello militare, e ha trascinato con sé gli «uomini della

società» (i Gesellschaftsmenschen), i filistei, i dottrinari e i sognatori, tutti inserendoli

in un’attivítà animata da un nuovo spirito comunitario:

Da anni la nostra gioventú aspirava, di contro allo specialismo [Spezialistentum], a

nuove sintesi, aspirava a una nuova vitalità di contro al freddo intellettualismo. Ora

c’era sintesi e vita, creazione e azione; fede e realismo, fantasia e dovere pratico si

ritrovavano. [Nota 28]

Collegato a questo primo, poi, si andava sviluppando un altro sintomo,

particolarmente significativo. La distinzione fra ‘comunità’ e ‘società’ — fra la società

«astrattamente razionalizzata e soggettivizzata» e la «grande comunità unificata per

sangue e istinto, costume e simbolo» — che, secondo l’analisi avviata per primo da

Toennies [Nota 29], caratterizza lo sviluppo moderno del rapporto fra Stato e società,

in Germania ha assunto forme abnormi. Ora, proprio questo iato sembra saldarsi

grazie alla scoperta della possibilità di un nuovo rapporto fra ‘populo’ e Kultur:

È stata questa l’esperienza indimenticabile, spesso descritta, di quel poderoso agosto,

ed è stata questa, allo stesso tempo, la liberazione dalla profonda opposizione [...] fra

il nostro popolo, sano, efficiente, laborioso e le spinte dei cosiddetti intellettuali con

tutti i loro pessimismi, sofismi e snobismi. [Nota 30]

Sembra di assistere — per usare ancora le parole di Ernst Troeltsch — a una

«ritrasformazione del mondo da società in comunità» [Nota 31]. La divaricazione fra il

mondo della Kultur, che offriva una immagine sempre piú sconsolata di sé e un quadro

sempre piú tragico del mondo, e le masse che o, nelle campagne, vivevano nelle vecPágina XIX

chie forme di vita organicamente collegate, oppure, nelle fabbriche, si organizzavano

ton forte fede net futuro, sembrava essere giunta all’apice quando sopraggiunge la

guerra e

insieme con essa la rivelazione di ciò che era comune a tutti. Era, alto stesso tempo,

l’impressione travolgente della silenziosa dedizione al dovere, della disciplina e

dell’efficienza delle masse e il trionfo della prestazione obiettiva. Nel lavoro della

guerra si fondevano tutti: nobili e umili, colti e incolti, e le divisioni ritornavano ad

essere la divisione naturale del lavoro e della prestazione [...] L’immensa importanza

dell’agosto consiste nel fatto che, sotto la pressione del pericolo, ha premuto tutto il

popolo in un’unità interiore quale prima non c’era mai stata. [Nota 32]

Le parole di Troeltsch qui citare — come quelle di Mann ricordate precedentemente —

descrivono in maniera efficace uno stato d’animo estremamente diffuso e sono tanto

piú significative in quanto provengono da intellettuali, che, nell’immediato dopoguerra,

si professeranno in favore della repubblica. La successione degli eventi — e, non da

ultimo, il dibattito sugli obiettivi di guerra — avrebbe ben presto messo in crisi questa

interpretazione delle ‘idee del 1914’, rivelandone tutto il carattere ‘mitico’ [Nota 33].

Già net ’17, del resto, all’interno della comune base di partenza — identificabile,

appunto, in una diffusa interpretazione delle ‘idee del 1914’ — si produce una frattura

fra gli spiriti piú illuminati (i conservatori moderati, poi favorevoli all’esperienza di

Weimar) e l’area piú reazionaria, rappresentata da molti di coloro che sarebbero di lí a

poco confluiti nella Vaterlandspartei. [Nota 34]

Página XX

Ciò su cui va richiamata l’attenzione, tuttavia, è un altro punto. Il fatto, cioè, che la

guerra — l’atteggiamento rispetto ad essa — induce comunque una profonda

trasformazione di tutto il ceto intellettuale: della sua autocoscienza, del modo in cui

esso concepisce il suo ruolo e la sua stessa attività. L’‘interventismo della cultura’ — di

cui la Professorenliteratur rappresenta solo una delle manifestazioni piú vistose — è, in

realtà, il sintomo di un nuovo rapporto fra intellettuali e politica e, in ultima analisi,

della consapevolezza che le vecchie ‘potenze’ (a cominciare dallo Stato) hanno perso la

loro separatezza [Nota 35]. Non è per niente casuale, quindi, che il dibattito sulla

Kriegsideologie si trasformi, in piú d’un caso, in quello sull’origine, la forma e la

funzione dello Stato [Nota 36]. Del resto, perfino gli aspetti piú ‘ideologici’ della

Kriegsideologie, come, per esempio, l’insistenza sulla guerra come elemento che

stimola la fusione fra gli straff sociali piú diversi (l’incontro fra classi dirigenti e popolo,

fra Kultur e masse), finisce con il richiamare l’attenzione su un altro dato attraverso cui

è possibile intravedere una trasformazione reale dello Stato: vale a dire, il nuovo

rapporto che, con la guerra, si viene a stabilire tra masse e Stato. Non casualmente, i

settori piú illuminati dell’intelligenza conservatrice tedesca vengono mano a mano

ridefinendo la propria ‘missione’ attribuendo a sé una funzione precipua di mediazione,

promuovendo — anche attraverso un rapporto non piú semplicemente ostile rispetto

alla socialdemocrazia — l’entrata delle masse nello Stato [Nota 37].

Diviene piú chiaro — se si tiene conto di tutto ciò — il senso del confronto critico,

portato avanti da Adler negli anni della guerra, con la Kriegsideologie e con la

Professorenliteratur, nel senso che esso costituisce non un antecedente generico, bensí

un punto di riferimento specifico della sua riflessione sullo Stato.

Página XXI

Sono significative, in proposito, già le considerazioni con cui, nel 1916, Adler si

difende dai due diversi tipi di critica, che possono essere rivolti contro le sue

considerazioni sulla guerra mondiale. A chi gli rimproveri di far valere una critica

‘sentimentale’ e non marxista della guerra, Adler obietta che la sua è una critica rivolta

non contro i ‘mali della guerra’, bensí contro la guerra in quanto tale. Di

‘sentimentalismo’, semmai, possono essere accusate quelle posizioni che richiedono

una limitazione e una ‘umanizzazione’ della guerra stessa. A tali posizioni, che si

richiamano al diritto internazionale e all’umanità, sfugge completamente il carattere

della guerra moderna:

sia l’affondamento delle navi mercantili nemiche sia l’attacco aereo contro i territori

nemici, questa orrenda estensione della guerra, alla popolazione pacifica, che ci è stata

portata per la prima volta dalla guerra attuale, può essere biasimata in quanto

violazione del diritto internazionale propriamente da coloro che riconoscono per

principio la guerra come strumento del diritto internazionale solo a causa di una

concezione, del tutto retriva e astorica, dell’essenza della guerra moderna. [Nota 38]

Queste posizioni si fondano su una distinzione fra esercito e popolazione pacifica, che è

un residuo dell’epoca assolutistica; «quando la guerra e la politica erano effettivamente

un’occupazione dei governanti». Questa concezione «era possibile in un tempo in cui

non esistevano ancora gli eserciti popolari e non erano ancora degli interessi popolari

— reali o opinati — a determinare la política». Oggi una tale visione delle cose è del

tutto insostenibile:

La guerra ha afferrato l’intero paese e l’intero popolo, essa ricava dal paese intero, da

tutto il suo lavoro e da tutta la sua popolazione la forza di resistenza, che sui fronti

giunge semplicemente alla sua espressione ultima. [Nota 39]

È la presenza non piú passiva delle masse e la loro partecipazione attiva alla lotta

politica a mutare la forma stessa della guerra e a rendere retorica l’esigenza di una

‘umanizzazione’ della guerra e realistica, invece, l’esigenza di una critica della guerra in

quanto tale. Ed è, ancora una volta, il ruolo nuovo che le masse assumono sulla ribalta

della storia mondiale — con la carica di volontà e consapevolezza che esse portano — a

mostrare la deficienza della critica, secondo cui non si può criticare la guerra perché ciò

significherebbe ignorare o misconoscere la sua ‘necessità’ storica. Si

Página XXII

tratta, in questo caso, di un’accusa ‘pseudomarxista’, che ha un doppio difetto. Da una

parte, infatti, ignorando il ruolo della volontà — e di ogni fattore consapevole — nei

processi storici, fa del marxismo una sorta di fatalismo, laddove esso non solo non è

puro accertamento di ciò che è (Inventarisierung), ma si definisce piuttosto come

critica teorica rivolta alla trasformazione (Neugestaltung) [Nota 40]. Ma, d’altra parte,

si fonda su una identificazione fra necessità dello sviluppo capitalistico (con i suoi esiti

imperialistici) e necessità dello sviluppo storíco tout court, che è contestata dalla

presenza — in forma sempre piú consapevole e organizzata — del proletariato stesso.

I ‘fatti’ economici da soli — conclude Adle — non conducono a nessun socialismo senza

quell’altro fatto che è rappresentato dall’ideologia proletaria, cioè da una tendenza

dello spirito e della volontà del proletariato rigorosamente costituita nella sua

opposizione rispetto al mondo borghese. La formazione di questa ideologia è rimasta

molto indietro negli ultimi anni prima della guerra e questo è stato, non da ultimo, uno

dei motivi del crollo dell’Internazionale. Ma essa è stata sopraffatta nella maniera piú

pericolosa dall’ideologia della guerra e dall’ideologia dello Stato ad essa connessa [...]

La critica dell’ideologia della guerra [...] è quindi ben lungi dall’essere pura ideologia.

[Nota 41].

Se si tiene conto di ciò si comprende anche l’insistenza con cui Adler torna a riflettere

— proprio in questi anni — su alcuni momenti alti della cultura filosofica tedesca. La

ricostruzione di una tradizione culturale allo stesso tempo nazionale e ‘democratica’ (o,

addirittura, pre-socialista) si presenta infatti come un’esigenza direttamente teoricopolitice. Il proletariato può far sua l’idea kantiana della «pace perpetua», ad esempio,

proprio perché essa non è una semplice utopia; ma si fonda su una visione reslistica

del processo storico — quella concezione che, prendendo le mosse dalla teoria della

«insocievole socievolezza», fa di Kant un ‘precursore’ di Hegel e di Marx [Nota 42] —

e, per tal via, esso può risolvere la contraddizione, che la guerra rende evidente, fra il

livello di sviluppo raggiunto dall’economia mondiale e la forma politica, del suo

Página XXIII

modo di esistenza: contraddizione irrisolvibile all’interno delle tendenze imperialistische

del capitalismo [Nota 43]. Ma, ancora piú, il proletariato può richiamarsi a Fichte, che,

per primo, ha abbozzato il piano di un’educazione popolare, centrato intorno all’idea

della necessità di superare la separazione fra ‘colti’ e ‘incolti’, finalizzato alla

formazione di «uomini nuovi», che già all’interno della vecchia società si svincolino da

essa per prefigurare la società futura [Nota 44].

L’incontro una ‘filosofia’ e ‘popolo’, peraltro, non deve mai avvenire a discapito della

capacità critica della prima. È questo che, invece, sembra essersi verificato fin

dall’inizio della guerra, quando ha cominciato a prender corpo quella che Adler

definisce una Militarisierung der Philosophie. È nata cosí una Kriegsphilosophie, una

«filosofia di guerra» che ha acquistato certo quanto a ‘popolarità’, ma rinunziando

completamente al suo abito critico [Nota 45].

In particolare, occorre intervenire criticamente contra ogni tentativo di giustificazione

etica della guerra. ‘Vitalismo’, ‘psicologismo’, ‘anarchismo sociale’ ecc. si sono dati la

mano nel costruire una vera e propria «metafisica della guerra» [Nota 46]. Quei germi

di ‘romanticismo’ irrazionalistico, che erano già presenti all’interno dellla costellazione

delle ‘idee del 1914’ [Nota 47], assumono tuttavia una veste particolarmente

pericolosa quando culminano nel tentativo di una giustificazione etica dellla guerra, dal

momento che essa sembra fondarsi su alcuni princípi che derivano direttamente da

una concezione fondamentalmente socialista. Di solito; infatti, la fondazione etica della

guerra termina nella contrapposizione fra la concezione individualistica e utilitaristica

degli avversari della guerPágina XXIV

ra, e lo spirito di sacrificio di cui danno prova i sostenitori della guerra.

In questo modo guerra e collettivismo, da una parte, e, pace e individualismo,

dall’altra, vanno a parare in una notevole affinità interna. In tali circostanze quale altra

scelta rimane al socialismo se non quella di assumere il partito della guerra? [Nota 48]

La formulazione piú paradossale di una tale fondazione etica della guerra è però,

senza dubbio, quella di Max Scheler [Nota 49]. Per Scheler, infatti, il principio

fondamentale dell’etica è l’amore. Ma l’‘amore’ di cui egli parla non è un generico

amore per il prossimo, bensí quello

che è rivolto alla realizzazione di valori superiori nella cerchia dei portatori di tali valori.

Ciò vuol dire: perfetto non è quell’amore che abbraccia la cerchia piú ampia possibile di

uomini, come per esempio la filantropia, bensí quello che — per quanto ristretta sia la

sua cerchia — abbraccia coloro che sono divenuti portatori dei valori piú elevati.

Tali valori, inoltre, non sono un bene uniformemente distribuito, ma sono

nazionalmente differenziati. Per cui la scelta in favore della pace o della guerra non può

essere decisa a priori, bensí solo dopo aver stabilito quale delle due situazioni favorisce

l’affermazione dei valori piú elevati. «L’amore puro non è rivolto al benessere, ma alla

salvezza. Esso non conosce, pertanto, la finzione utilitaristica di una equivalenza di

valore (Gleichwertigkeit) delle comunità umane [...] Esso decide la differenza di valore

attraverso l’azione guerresca e proprio in ciò consiste l’eticità della guerra», che

diviene, in tal modo, una sorta di Gottesgericht, una specie di tribunale divino [Nota

50].

In verità, questa giustificazione e fondazione etica della guerra; tentata da Scheler,

non va a parare in altro che in un cattivo sillogismo, in una sorta di circolo vizioso.

Essa culmina «nella proclamazione della guerra vittoriosa come dimostrazione della

superiorità del valore dell’amore di una comunità, cioè nel piú completo

Página XXV

autosuperamento di ogni valutazione etica per mezzo della fattualità extraetica». Ma

ciò conduce a un evidentissimo circolo vizioso: «è etica soltanto la vittoria della

comunità portatrice di un amore di valore piú elevato; ma è sempre etica quella

comunità, portatrice di amore, che vince» [Nota 51]. Questa filosofia, che è capace di

giustificare ambiguamente qualsiasi misfatto [Nota 52], in realtà non è altro —

conclude Adler — che una forma di malcelato sciovinismo.

Dietro le conclusioni aberranti di Scheler, in realtà — come nota di sfuggita Adler

stesso [Nota 53] — operano problemi piú complessi, in particolare, un serrato

confronto critico, da parte di Scheler, con la filosofia kantiana, che Adler non può certo

condividere. Ciò che in questa critica a Scheler sembra sfuggire ad Adler è l’importanza

centrale del distacco scheleriano dal (neo-)kantismo, in quanto sintomo di una

profonda trasformazione della forma della razionalità, che di lí a poco — non

casualmente — avrebbe facto avvertire le sue istanze all’interno della stessa riflessione

teorico-politica e persino entro il dibattito sulla teoria del diritto e dello Stato [Nota

54]. Attraverso la critica scheleriana del formalismo kantiano passa l’esigenza di un piú

stretto rapporto fra ‘scienza’ e ‘vita’, mediata dall’istanza di una determinazione non

meramente ‘formale’ dell’oggetto della scienza. Parimenti, l’introduzione di una

categoria come quella dell’‘amore’ è anch’essa finalizzata a mettere in discussione quel

parametro eccessivamente lineare di razionalità, che sembra provenire dal kantismo (e

rispetto al quale il neokantismo stesso non ha detto nulla di nuovo), nonché, in ultima

analisi, a rompere la distinzione troppo rigida fra ragion pura e ragion pratica (in

termini neokantiani: fra scienze della natura e scienze della cultura) e, quindi, a

riportare la ‘vita’ (i ‘valori’, le scelte, la politica) all’interno della costituzione stessa

della scientificità.

Si tratta di una serie di problemi con cui Adler stesso si era, almeno in parte, già

confrontato — soprattutto nella sua Auseinandersetzung con Max Weber [Nota 55] — e

su cui, di lí a poco, sarebbe stato costretto a ritornare a riflettere, sia pure attraverso

diverse mediazioni culturali: non Scheler, ma piuttosto Simmel (e una certa lettura di

Hegel), da una parte, e Weber e Schmitt, dall’altra.

Ciò su cui occorre richiamare l’attenzione, per concludere l’esame, qui abbozzato,

della critica adleriana della Professorenliteratur e, in generale, della Kriegsideologie, è

un altro punto. La teoria scheleriana della gerarchia dei valori — della loro non

GleichwerPágina XXVI

tigkeit —, attribuendo implicitamente alla Kultur tedesca una sorta di superiorità

rispetto a quella degli altri popoli — sovente degradata, come si è già accennato, a

semplice Zivilisation —, finiva con il presentare, sia pure in forma particolarmente

raffinata, un topos típico della letteratura tedesca di quegli anni: quello, cioè,

dell’Anderssein (delta ‘diversità’) del popolo tedesco.

Mai come in questo caso — osserva Adler — si è fatto di necessità virtú. E, in

particolare, da quando si è acquisita consapevolezza di questa ‘diversità’ (Anderssein)

per mezzo della critica politica dei contemporanei, non sono mai mancati difensori che,

orgogliosamente, si sono professati in favore di questa distinzione (Unterschiedenheit)

del popolo tedesco, facendone non solo un tratto del carattere nazionale, ma

addirittura un vantaggio etico dei tedeschi rispetto a tutti gli altri popoli. [Nota 56]

Persino intellettuali come Troeltsch — cui peraltro, osserva Adler, va il merito di aver

portato avanti una critica efficace dell’imperialismo [Nota 57] — non hanno saputo

sottrarsi alla tentazione costituita da questo luogo comune della Kriegsideologie

quando si è voluto caratterizzare l’idea ‘tedesca’ di líbertà in contrapposizione a quella

delle potenze occidentali, sostenendo che essa «consiste piú in doveri che in diritti; o

tuttavia in diritti che sono allo stesso tempo doveri [...] La libertà non è uguaglianza,

bensí servizio del singolo, al suo posto, nella posizione di organo (Organstellung) che

gli spetta» [Nota 58]. Definizione, questa, in sé e per sé corrispondente al vero, solo

che da questa concezione, nota Adler, «deriva poi quella teoria; divenuta quasi una

professione di fede ufficiale, secondo cui la mancanza di democrazia, nel popolo

tedesco, è solo apparente, e i giudizi dell’estero — e cosí pure quelli dei pochi critici

interni — deriverebbero solo dall’incapacità di valutare il ruolo che dovere e

responsabilità giocano nel carattere del popolo tedesco» [Nota 59].

Non può, pertanto, non essere accolto con tanto maggior favore il primo serio

tentativo di andare a fondo, attraverso una meditata analisi storico-política, nel

discutere il probIema della ‘diversità’ tedesca: è questo uno dei meriti principali di

un’opera pubPágina XXVII

blicata nel 1915 da Hugo Preuss [Nota 60], e subito recensita e lungamente discussa

da Max Adler su «Der Kampf» [Nota 61].

Il problema da cui Preuss prende le mosse è appunto quello relativo al perché

dell’ostilità con cui non solo le nazioni nemiche, ma anche quelle neutrali guardano alla

Germania. Una prima risposta — la piú ovvia — è quella che rinvia alla campagna di

menzogne scatenata dai nemici per screditare la Germania. Ma tale risposta spiega ben

poco: come mai una tale campagna ha potuto prender piede nonostante i rapporti

pluriennali della Germania con le altre nazioni, rappord che avrebbero dovuto

contribuire a formare già da prima una sua diversa immagine? Né si può attribuire

l’odio antitedesco all’improvviso e rapido sviluppo economico di questo paese: anché

l’Inghilterra ha accresciuto enormemente la sua potenza, ma ciò — anche se non le ha

procurato amore — ha indotto piuttosto le altre nazioni ad allearsi ad essa.

Una risposta piú convincente comincia ad affacciarsi quando si guardi il problema con

gli occhi con cui lo guarda il mondo extra tedesco. Balza allora in primo piano il

problema del militarismo prussiano e del ruolo da esso avuto nella storia moderna della

Germania.

Ciò che per noi è il compimento del sogno dell’unità tedesca grazie all’istituzione del

Reich — osserva Preuss — per i francesi e per tutti i paesi esteri che simpatizzano con

essi significa la sottomissione sotto il militarismo prussiano attraverso la politica

bismarckiana del ferro e del fuoco. [Nota 62]

In realtà, ciò che qui viene in questione è appunto la politica bismarckiana e il peso

che, nel determinarla, ha avuto l’avversione rispetto allo sviluppo democratico

dell’occidente. Lo stesso militarismo prussiano, dunque, viene in questione non tanto in

sé e per sé, ma piuttosto come sintomo di una determinata struttura della política

interna della Germania. È qui che ritorna il problema della Andersartigkeit, della

‘diversità’ tedesca [Nota 63] ed è qui che Preuss mostra, con una «splendida analisi»

[Nota 64], come l’Anderssein dei tedeschi — cioè, la permanenza dello Stato

autoritario (Obrigkeitsstaat)

Página XXVIII

e di una struttura politica fortemente antidemocratica — abbia pesato e pesi tuttora

nell’aggravare l’isolamento internazionale della Germania.

Mentre in Inghilterra e in Francia si andavano costituendo le istituzioni della vita

statale «grazie alle quali le guide politiche popolari potevano emergere», in Germania

non si verificava nulla del genere. «Il nucleo della forma statale moderna è la sua

opposizione rispetto al governo autoritario». Ora, mentre in Occidente si è assistito al

superamento di questa opposizione, in Germania la forma statale moderna è stata

assunta senza che questo significasse la contemporanea rimozione dello

Obrigkeitsstaat:

La Prussia-Germania appare, proprio a causa della sua posizione cosí preminente sia

dal punto di vista economico che culturale, come la vera e propria portatrice di quel

principio politico ‘conservatore’ che sta in forte opposizione rispetto a tutte le

organizzazioni statali che o non hanno conosciuto, oppure hanno superato il dualismo

fra governo autoritario e forma statale moderna. [Nota 65]

A ben guardare, lo sviluppo delle forme politiche tedesche ha esercitato un’influenza

sull’organizzazione politica delle altre nazioni solo in tre àmbiti: nel campo del servizio

militare obbligatorio, in quello dell’assistenza sociale e; infine, nell’autoamministrazione cittadina. Ma neanche questi contributi delle forme politiche tedesche

alla modernizzazione sono riusciti a superare il dualismo fra Obrigkeitsstaat e forma

statale moderna, né a saldare il rapporto fra classe operaia e Stato. Tanto meno, poi,

ad, eliminare quella ‘diversità’ della Germania, che la isola dagli altri popoli, e che ha il

suo fondamento — non da ultimo — nella ‘organizzazione’, o forse sarebbe piú esatto

dire nella ‘organizzabilità’, che è tipica dei tedeschi:

Qualcosa di completamente diverso da tale organizzabilità è però la capacità di

autoorganizzazione, che presuppone una volontà comune fortemente sviluppata, una

consapevolezza esplicita di costituire da sé lo Stato, di procurarsi da sé la libertà e non

di riceverla semplicemente da esso. [Nota 66]

Si tratta, dunque, di promuovere ovunque lo sviluppo di tale capacità di

autoorganizzazione, poiché solo per tale via è possibile superare la ‘diversità’ tedesca,

spingendo — artraverso la conversione dello Stato autoritario in uno ‘Stato popolare’

(Volksstaat) — lá Germania sulla stessa strada percorsa dalle nazioni che si sono date

una forma statale moderna.

Página XXIX

È quindi effettivamente necessario [...] che anche il popolo tedesco venga alla fine

afferrato dalla tendenza del processo di sviluppo politico moderno, che è rivolta

all’istituzione dell’identità fra popolo e Stato. [Nota 67]

Occorre, cioè, — come sostiene lo stesso Preuss — che il popolo «si sappia unito con il

suo Stato e con la sua costituzione, poiché lo Stato non è altro che il popolo

organizzato grazie alla costituzione». Deve pertanto venir meno la vecchia concezione,

secondo cui il governo sarebbe il rappresentante dello ‘Stato’, in opposizione al

Parlamento in quanto rappresentante del ‘popolo’; come pure deve venir meno la

visione secondo cui i partiti d’opposizione sarebbero «ostili al Reich». Si tratta di un

processo che non può realizzarsi altrimenti che attraverso «la piú completa

politicizzazione del popolo» [Nota 68]. Anche per questa via, dunque, ritorna la

centralità del problema dell’autoorganizzazione [Nota 69].

Proprio qui — proprio, cioè, quando raggiunge il punto saliente — s’intravede però, in

pari tempo, secondo Adler, il limite dell’analisi di Preuss. Questi, infatti, «non sa o non

vuol dire nulla circa le forze che devono realizzare quest’opera di trasformazione», cioè

di politicizzazione del popolo tedesco e di sua autoorganizzazione.

Nella sua ricerca — osserva Adler — Preuss ha completamente tralasciato il rapporto

fra governo autoritario e divisione in classi e fra esso e il modo in cui le opposizioni di

classe si sono tradotte in forme di dominio e di sottomissione politici [Nota 70]

Proprio per questo essa corre due rischi. Da una parte, quello «di identilicare

completamente lo Stato con un’organizzazione di potere, che non rappresenta interessi

di classe [...] Ma, d’altra parte, essa sembra porre come fine, dello sviluppo della

politica interna, da perseguire, una volontà politica comune, che — posta tale

indipendenza dalle opposizioni reali di classe — significherebbe una trasformazione

radicale della struttura politica, se però questa volontà politica comune non fosse resa

impossibile appunto da tale divisione in classi» [Nota 71]. L’ultima parola di Preuss,

pertanto, sembra

Página XXX

piuttosto un’«esortazione etica» anziché una proposta politice. Anche perché

nell’analisi di Preuss, cosí acuta riel tratteggiare lo sviluppo delle forme politiche,

manca ogni accenno al «sottofondo» che le sostiene: cioè a quell’intreccio

anacronistico fra interessi di classe dei vecchi Junker e degli agrari e interessi

dell’industria pesante, che è finalizzato al mantenimento della subalternità delle masse

del proletariato. Eppure, proprio e solo da qui, dal proletariato, viene l’unico esempio di

capacità di autoorganizzazione:

Se, pertanto, è giusto che solo l’autoorganizzazione è il mezzo grazie al quale il popolo

tedesco può formarsi un futuro, che possa effettivamente essere chiamato suo, allora

la lotta di classe proletaria deve diventare — ancora piú di quanto lo sia stato finora —

l’unica àncora di speranza di ogni futura configurazione politica. [Nota 72]

3. Contro lo statalismo: una polemica con Renner

Il confronto con l’opera di Preuss consente ad Adler di accostarsi direttamente al

problema dello Stato. Tale problema, peraltro, era già presente — in maniera piú o

meno esplicita — nel dibattito intrapreso da Adler con alcune delle opere piú

emblematiche della Kriegsliteratur: non solo gli scritti di Sombart e Scheler — o, in

forma piú articolata, quelli di Troeltsch [Nota 73] — ma anche le opere, diffusissime, di

R. Kjellén, J. Plenge; J. J. Ruedorffer, K. Lamprecht ecc. [Nota 74] L’insistenza su

alcuni temi — come, per esempio, la capacità della guerra di promuovere una fusione

fra i diversi ceti sociali — è, all’interno di questa letteratura, di per sé significativa.

Essa implica non solo la messa in discussione dell’assioma marxista ‘classico’ circa la

divisione della società in classi, ma, al di lá di ciò, introduce a una riflessione piú

complessiva sulle forme politiche, sulle istituzioni, sullo Stato. Si fa sempre piú strada,

in tal modo, la convinzione secondo cui la guerra ha fatto «piazza pulita delle

concezioni democratiche, o liberali o meramente contrattualistiche, per non dire

socialistiche, della

Página XXXI

genesi e della funzione dello Stato», convinzione accompagnata dall’altra, parallela,

secondo cui dalla guerra sarebbe necessariamente venuto fuori «uno Stato diverso,

autoritario e al tempo stesso coinvolgente le masse» [Nota 75]. Non casualmente,

proprio da questo contesto sarebbe nata una vasta letteratura, che avrebbe investito

direttamente i temi della democrazia, del parlamentarismo, della forma dello Stato in

generale: da Weber a Schumpeter e Spengler, da Kelsen a Schmitt e Kirchheimer

[Nota 76].

La guerra e le sue implicazioni segnano, peraltro, un momento di svolta non solo

all’esterno, ma anche all’interno della classe operaia: del resto, non casualmente, già il

primo scritto adleriano degli anni di guerra, Prinzip oder Romantik!, muoveva

dall’esigenza di combattere — come già si è visto — quella sorta di ‘romanticismo’,

che, nato dalla cultura ‘borghese’, si andava affermando anche entro le file del

movimento operaio.

Ciò che a questo punto diviene chiaro è il fatto che quella che appariva

semplicemente una Romantik piú o meno ‘irrazionalistica’ può in realtà tradursi in una

ben determinata concezione dello Stato, del rapporto fra classe operaia e Stato,

nonché in una non meno determinata concezione ‘statalistica’ della transizione al

socialismo.

Assume quindi un particolare rilievo l’aspra polemica, che, nel 1916, vede

contrapposti Max Adler e Karl Renner, proprio in relazione al problema dello Stato.

Intervenendo su «Der Kampf» per rispondere polemicamente a un precedente articulo

di Rudolf Hilferding (intitolato Konflikt in der deutschen Sozialdemokratie), apparso

sulla stessa rivista, Renner affronta il tema della «crisi del socialismo» introducendo

un’analisi del rapporto fra classe operaia e Stato per la quale, di lí a poco [Nota 77], si

sarebbe meritato l’etichetta (non del tutto immotivata, per la verità) di autorevole

rappresentante del Kriegsmarxismus [Nota 78].

Richiamandosi all’autorità di Otto Bauer, per garantirsi il diritto

Página XXXII

di autodefinirsi marxista [Nota 79], Renner risponde alle critiche che Hilferding aveva

mosso alla Direzione del partito in relazione all’atteggiamento assunto con la politica

del 4 agosto (il voto a favore dei crediti di guerra). Il voto favorevole dei

socialdemocratici — obbietta Renner — non significa affatto un’approvazfone della

guerra, ma la semplice constatazione del fatto che la guerra c’è e che l’unico

atteggiamento realistico, di fronte a ciò, è quello della difesa del paese. «Noi non

abbandoniamo la nostra patria nell’ora del pericolo!», scrive Renner, ripetendo la

formula con cui la Direzione del partito aveva giustificato la scelta del 4 agosto.

Certo, prosegue Renner, alla destra del partito c’è stato anche chi — «per lo piú

intellettuali» [Nota 80] — ha tentato di speculare. Ma questo non si può certo dire di

uomini come Ebert, Scheidemann e Müller, che «neanche per un istante hanno avuto

intenzione di sacrificare l’autonomia della politica proletaria, la lotta di classe e l’idea

intemazionalista». Il voto in Parlamento, in realtà, non faceva che prendere atto di un

atteggiamento estremamente diffuso:

Dappertutto, in tutti i singoli Stati, in tutte le città e in tutti i villaggi, in tutti i Consigli

e in tutti gli enti, nelle strade e nelle cese, i compagni si precipitavano spontaneamente

a prestare aiuto.

È questo, anzi, il motivo fondamentale su cui Renner insiste nel difendere la politica del

4 agosto: la critica di Hilferding è poco obbiettiva perché egli — «del tutto

diversamente da Fritz Adler, che giudica ugualmente tutti i socialdemocratici di tutti i

paesi belligeranti» [Nota 81] — passa sotto silenzio il fatto che tutto il proletariato

europeo ha assunto, allo scoppio della guerra, il medesimo atteggiamento. Anzi,

Hilferding non solo evita d’indagare «il fondamento economico» di un fenomeno cosí

generale (l’adesione della classe operaia alla guerra), ma tace anche circa il tentativo

operato dalla socialdemocrazia tedesca di concordare un attegggiamento comune con

le altre socialdemocrazie europee [Nota 82].

Página XXXIII

È a questo punto che Renner inserisce le considerazioni piú interessanti del suo

intervento. Mettendo da parte la discussione di carattere storico-politico, finalizzata alla

difesa dell’operato della socialdemocrazia nei confronti della guerra, Renner passa

infatti a dedurre; da questa esperienza, alcuni princìpi generali, di ordine strategico,

che investono direttamente il rapporto fra teoria e movimento.

Il fatto che il proletariato abbia preso dappertutto posizione a favore dei rispettivi

governi «sfida tutto il pensiero tradizionale dei socialisti e giustamente tormenta la loro

coscienza» [Nota 83]. Di fronte a questo dato di fatto, a nulla vale l’attéggiamento di

Hilferding, che sembra voler intentare un processo per tradimento «della ‘ideologia’

tramandata» [Nota 84]. Piuttosto, per i marxisti si pongono due problemi: 1. capire

per quale motivo le masse, senza ecceziòne, si sono schierate a favore dei rispettivi

paesi; 2. domandarsi che cosa resti, a questo punto, della solidarietà internazionale. A

tali questioni non è possibile rispondere — osserva Renner, introducendo

argomentazioni che mostrano una forte affinità rispetto a quelle che, di lí a qualche

anno, Hans Kelsen avrebbe fatto valere contro Max Adler e Otto Bauer [Nota 85] — se

non si tiene conto di un dato di fatto fondamentale:

Innanzi tutto sono da molto passati i tempi in cui il proletariato, al di fuoro delle classi

della società civile-borghese, era una minoranza inessenziale dello Stato [...] il

proletariato è divenuto la classe piú numerosa di ogni comunità e, sotto piú d’un

profilo, addirittura il suo portatore [...] Quanto piú il proletariato progredisce, tanto piú

s’identifica con la comunità in cui vive. Ogni pericolo, che minaccia la comunità, tanto

piú minaccia anche le classi lavoratrici e propio esse per lo piú. [...] Con la progressiva

industrializzazione, dobbiamo sempre piú tener conto del fatto che il destino del

proletariato di un paese coincide con la sorte dello Stato. Già oggi i proletari

avvertono: noi siamo il popolo, noi siamo lo Stato! Sorge perciò per la teoria socialista

il dovere rigoroso di distinguere in maniera piú precisa lo Stato in quanto insieme del

popolo organizzato (organisierte Volksgesamtheit) dallo Stato in quanto istituzone di

dominio (Herrschaftseinrichtung). [Nota 86]

Il fatto che, durante la guerra, proprio là dove il proletariato si presentava come classe

piú estesa e piú importante del paese (come in Inghilterra e in Francia) i suoi

rappresentanti tanto piú si sono avvicinati al governo dello Stato, dà molto da pensare:

ciò spinge

Página XXXIV

a ritenere, infatti, che non la lontananza, bensí la vicinanza allo Stato sia sintomo della

maturità della classe [Nota 87].

Il primo punto, su cui Max Adler richiama l’attenzione, nella sua replica [Nota 88],

riguarda directamente l’opportunità di abolire semplicemente la ueberlieferte Ideologie,

quell’ideologia tradizionale, che, in fondo, non è altro che quell’ideologia del marxismo,

«che, naturalmente, doveva avere il còmpito di distruggere l’ideologia borghese, ma

non di lasciare il proletariato senza ideologia. Perché un’azione storica senza ideologia

è impossibile, visto che è sempre lo spirito dell’uomo quello in cui devono tradursi le

sue condizioni di vita e di sviluppo economiche per pervenire all’azione storica» [Nota

89]. Il problema non è di pura e semplice ‘ortodossia’, dato che non si tratta di

‘professarsi’ in favore di Marx («sich zu Marx zu bekennen»), bensí «di pensare

attraverso di lui» («durch ihn zu denken»). Esso riguarda, piuttosto, un nodo centrale,

che, non casualmente, era emerso con forza negli anni della Bernstein-Debatte: quello

del rapporto fra teoria e movimento e, piú in generale, quello relativo alla possibilità di

pensare — e, eventualmente, al modo in cui pensare — un concetto di «storia come

scienza» e di «politica fondata sulla scienza» [Nota 90].

Se il socialismo moderno non deve perdere la sua essenza marxista, per cui esso è

semplicemente conoscenza sociale tradotta in azione politica, allora solo l’unità teorica

(theoretische Einheitlichkeit) può fondare e mantenere l’unità (Einigkeit) della sua

azione. [Nota 91]

Certo, il modo in cui qui Adler imposta il problema del rapporto fra ‘teoria’ e

‘movimento’ può apparire eccessivamente riduttivo: quasi che fra la prima e il secondo

si debba stabilire non un rapporto di tensione dialettica, bensí di carattere riflessivo e

speculare, per cui le reciproche valenze si salderebbero esaustivamente. Occorre

dunque tener conto — nel valutare questa impostazione adleriana — sia del

fondamento teorico su cui si basa, sia del fine cui è rivolta.

Per quanto riguarda il primo punto, non può esser passato sotto silenzio il fatto che

Adler rivendica l’unità teórica come fondamento dell’unità d’azione politica dopo il

serrato confronto — da

Página XXXV

Causalità e teleologia fino a Marxistische Probleme [Nota 92] — da una parte con il

neokantismo e con il revisionismo e, dall’altra, con gli sviluppi contemporanei della

scienza sociale da Sombart a Weber. La distinzione neokantiana fra lo statuto

epistemologico delle Geisteswissenschaften e quello delle Naturwissenschaften

costituisce secondo Adler — implicitamente o esplicitamente — il sostrato e l’impianto

teorico su cui il revisionismo bernsteiniano — e, piú in generale, il socialismo

neokantiano — hanno negato la possibilità di una «politica fondata sulla scienza» [Nota

93]. Il problema di Adler, dunqué, è quello di vedere come sia possibile — e che cosa

significhi — mantenere aperta la possibilità di una ‘politica come scienza’ dopo la ‘crisi’

non solo delle grandi sintesi hegeliane, ma dopo l’ulteriore dissoluzione delle sintesi

positivistiche [Nota 94]: questo e non altro significa la presa di posizione critica di

Adler rispetto a quelle forme di marxismo ‘ortodosso’ — da Plechanov allo stesso

Kautsky — che, attraverso la riproposizione di una concezione del marxismo come

Weltanschauung (in cui il rapporta di esso con lo sviluppo delle scienze moderne

appare del tutto chiuso), esibiscono chiaramente la loro subalternità al ‘naturalismo’

positivistico. Niente di piú significativo, in proposito, del resto, della critica adleriana

del concerto di materialismo [Nota 95]. Critica che, in quanto aspetto specifico di

quella piú generale rivolta contro il naturalismo, continua ad operare — come dato

definitivamente acquisito e di cui si tratta, semmai, di approfondire la portata — anche

negli scritti del periodo di cui ci si sta occupando. Come dimostra, tra l’altro,

l’utilizzazione in positivo, da parte di Adler, della critica condotta da Kelsen contro ogni

forma di ‘antropomorfismo’ (o sostanzialismo) nella concezione dello Stato. A coloro

che deduPágina XXXVI

cono la necessità del conffitto fra gli Stati da una teoria del potere applicata all’idea di

Stato, infatti, Adler obbietta — citando Kelsen [Nota 96] — che «lo Stato in quanto

concetto giuridico non fa affatto parte del mondo, del potere e delle vittorie, della lotta

e del dominio, cioè non fa affatto parte del mondo degli eventi storici , bensí del

mondo delle norme e delle idee» [Nota 97].

Se si tiene presente tutto ciò, si può cominciare ad intendere che l’istanza adleriana

di una compenetrazione fra unità teorica e unità politica non è il prodotto di una

esigenza (piú o meno positivistica) di ‘riduzione a sistema’, per altro verso tipica della

vulgata tanto della Seconda quanto della Terza Internazionale [Nota 98]. Muovendo

dalla crisi del concetto di ‘scientificità’ che costituisce il sostrato logico-epistemologico

di una visione del marxismo come Weltanschauung, Adler è portato piuttosto a porre

— perlomeno tendenzialmente — l’istanza di un concetto di ‘scienza’ che, proprio per

aver fatto i conti fino in fondo con il naturalismo — e nulla è piú significativo, in

proposito, della segnalazione della permanenza di un limite naturalistico, nonostante

tutto, non solo in Mach, ma nello stesso weberismo —, superi la scissione weberiana

fra ‘conoscenza dei mezzi’ e ‘conoscenza dei fini’, riconducendo i valori (le ‘scelte’)

all’interno della costituzione delle scienze stesse.

Mettendo momentaneamente da parte l’approfondimento di questo punto, val la pena

di ritornare alla discussione con Renner per seguirne alcuni sviluppi e tentare di

cogliere — attraverso i suoi esiti — il senso dell’insistenza adleriana sulla simmetria fra

unità teorica e unità politica.

Cosa significa, dunque, in tale contesto, il richiamo alla «‘ideologia’ tramandata»

come fondamento di una prassi unitaria? In riferimento al problema in discussione —

cioè, il problema dello Stato — l’ideologia del marxismo insiste sul concetto di Stato di

classe: «Tuttavia, questo concetto ha sempre avuto il significato per cui il proletariato

sta di fronte allo Stato in maniera interiormente distinta (innerlich geschieden), per

quanto, ovviamente, sia ad esso legato con tutti i suoi interessi di vita immediati»

[Nota 99]. La consapevolezza di questo senso di ‘distinzione’ — aggiunge Adler

Página XXXVII

— è ció che propriamente si indica con il concetto di coscienza di classe

(Klassenbewusstsein). Quest’ultimo concetto ha una funzione complessa. Esso è

legato, innanzi tutto, al carattere non economicistico del marxismo, per il quale i

concetti economici sono concetti sociologici e, quindi, «contengono sempre tutta la

società e la sua ideologia». Ció significa che «il concetto di classe, anche ove venga

colto ‘semplicemente’ da un punto di vista economico, esclude il momento politico

altrettanto poco di quanto esclude quello morale e quello ideologico in generale» [Nota

100]. Questa dimensione complessiva — e non semplicemente economica — del

concetto di classe è assicurata, specificamente, dalla coscienza di classe. È solo grazie

a quest’ultima, d’altra parte, che «la classe penetra nel processo sociale». Il marxismo

non è scienza naturale: esso, pertanto, non può limitarsi al puro rilevamento del ‘dato’

— alla semplice Inventarisierung — ma è previsione di tendenze e, ad un tempo,

intervento per la realizzazione delle medesime. La previsione; cioè, non ha carattere

meramente contemplativo, ma è momento interno determinante della realizzazione di

una tendenza di contro ad altre. L’ideologia ‘tradizionale’, allora, serve, da una parte,

in generale, per preservare e garantire la prassi del movimento operaio dal puro e

semplice tatticismo; ma, piú in particolare, serve a orientare — attraverso la

costituzione della coscienza di classe e di quel senso di ‘distinzione’ che ad essa si

collega — il rapporto con le istituzioni e, innanzi tutto, con lo Stato. «L’interesse che

riunisce dappertutto il proletariato allo Stato nella sua forma attuale», scrive in tal

senso Adler, «non è un interesse per lo Stato [am Staat], ma nello Stato [im Staat]».

Questo significa che, pur operando all’interno dello Stato al fine di acquistare maggior

peso ed influenza, le aspirazioni del proletariato non si esauriscono in una serie di

rivendicazioni, sia pur importanti, ma pur sempre di carattere corporativo. L’interesse

del proletariato, infatti, è «storico-evolutivo», guarda cioè agli sviluppi futuri possibili,

«e questo sviluppo accenna al di là dello Stato stotico» [Nota 101]. La coscienza di

classe — qual senso di ‘distinzione’ che è garantito dall’ideologia tramandata —

consente d’imprimere anhe nelle idee di ‘patria’, ‘bene dello Stato’, ‘patriottismo’; «il

senso proletario del futuro» [Nota 102]. Solo in tal modo il proletariato può

«preservarsi dal considerare la sua necessaria convivenza

Página XXXVIII

con i dominanti [...] come una solidarietà o addirittura come un dovere» [Nota 103].

L’insistenza sul tema della coscienza di classe, nonché sul fatto che il proletariato, par

agendo all’interno dello Stato, non è interessato allo Stato in quanto tale — né, tanto

meno, allo Stato storicamente esistente — perché esso guarda alle tendenze di cui il

presente è gravido, consente di ricavare alcune conclusioni sia in ordine al problema

(precedentemente posto) del concetto di ‘scienza’ con cui opera Adler, sia, piú

specificamente, in ordine al problema del concetto di ‘Stato’ che proprio nel confronto

con Renner comincia ad emergere.

Com’è possibile — si potrebbe riassumere cosí il problema di Adler —, fermo restando

il carattere ‘oggettivo’ e ‘avalutativo’ della scienza [Nota 104], evitare l’esito che ne ha

ricavato Max Weber, cioè la divaricazione fra scienza e politica? È qui, appunto, che

torna ad avere un ruolo importante il concetto di coscienza di classe. Esso, infatti,

contenendo in sé «il concetto di valutazione etica» [Nota 105], può consentire

d’immaginare un concetto di scientificità, in cui ‘conoscenza’ e ‘valutazione’ non siano

piú sconnesse, ma in cui piuttosto la valutazione sia ricondotta all’interno del piano

della conoscenza. La coscienza di classe, in tal caso, significa allo stesso tempo una

capacità di previsione e di anticipazione, che, però, — come si è precisato poc’anzi —

non hanno affatto il carattere di una gelida costruzione aprioristica da filosofia della

storia, ma significano piuttosto — se le continue riflessioni di Adler, volte a dimostrare

la possibilità e il significato di una causalità mediata dalla coscienza, devono avere un

senso — che la ‘valutazione’ non è un elemento esterno rispetto al processo di cui si

prevedono le linee di sviluppo.

Se, dunque, per il marxismo si tratta di mostrare come un determinato fine debba

nascere ‘in maniera naturalisticamente necessaria’ nella storia, in ciò è sempre incluso,

come fattore causale, l’uomo che valuta, e che ritiene anche giusto questo fine. [Nota

106]

Ben lungi dall’essere una pura astrazione, dunque, la ‘previsione’ è la mediazione

attraverso la quale Adler tenta — sia pur restando fedele all’esigenza di oggettività e di

avalutatività, che per il marxismo sono essenziali se esso, dev’essere in grado di

misurarsi da pari a pari con gli sviluppi delle scienze sociali esterne al

Página XXXIX

movimento operaio [Nota 107] — di ricondurre (al di là del neokantismo) la ‘vita’

all’interno della costituzione della scientificità.

Che tale tentativo dovesse apparire a Kelsen — in questo ancora fortemente legato

(almeno negli anni Venti) a un parametro di scientificità tipicamente neokantiano —

una sorta di «sincretismo metodologico» [Nota 108], è fin troppo ovvio. Sta di fatto,

d’altra parte, che è proprio tale sincretismo metodologico a consentire ad Adler

un’utilizzazione (altrimenti inconcepibile) di quelle teorie dello Stato e del diritto, che —

nate all’interno del movimento operaio, ma in forte contrapposizione al neokantismo —

ponendo l’esigenza di una maggiore ‘concretezza’ del diritto, avviano ad una piú fertile

comprensione di alcune trasformazioni dello Stato tedesco (e non solo tedesco), fra gli

anni Venti e gli anni Trenta, trasformazioni assai difficilmente pensabili attraverso la

forma di razionalità sottesa dalle ‘distinzioni’ neokantiano-kelseniane [Nota 109].

Ma, se si tiene conto di ciò, si comprende meglio anche la critica che Adler rivolge alla

distinzione, proposta da Renner, fra lo Stato in quanto comunità organizzata del popolo

e lo Stato come organizzazione di dominio. Tale contrapposizione, infatti, «può avere

soltanto il senso di una contrapposizione fra idea e effettualità; per dirlo nel linguaggio

giuridico: lo Stato de lege ferenda contro lo Stato de lege data. Cioè, lo Stato in quanto

comunità organizzata del popolo designa un còmpito» [Nota 110]. Ma proprio se le

cose stanno cosí — proprio, cioè, se lo Stato in quanto comunità organizzata del popolo

è un còmpito — tanto piú è necessario il mantenimento della ‘coscienza di classe’ e del

senso di ‘distinzione’ (la innere Geschiedenheit) del proletariato. Altrimenti, il

contrabbandare lo Stato attuale per la comunità organizzata del popolo significa, a dir

poco, semplicemente un amore sviscerato e ‘feticistico’ per lo Stato in quanto tale, e

un’incapacità di fondo di condurre un’analisi sociologica — cioè, un’analisi storica

differenziata, in cui pervengono a fusione analisi politica e analisi sociale — dello Stato.

È possibile dire che lo Stato attuale è una comunità organizzata del popolo, infatti, solo

a patto di condurre un’analisi dello Stato del tutto ‘astratta’, formalistica, cioè, — nel

senso adleriano — ‘giuridica’. In tal caso — quando, cioè, l’analisi dello Stato prescinde

completamente dal suo contenuto di

Página XL

classe — si ripresenta il rischio, che Adler ha già denunziato nell’analisi di Hugo Preuss:

quello, cioè, di concepire lo Stato semplicemente come una «organizzazione di

potere». In apparenza, nulla sembra piú lontano dal concetto di Stato come,

«organizzazione di potere» che il concetto di Stato come «comunità organizzata del

popolo». E nessuno, piú di Kelsen, ha messo in risalto il carattere ideologico dell’idea di

Stato come ‘comunità’, come Gemeinwesen (salvo poi a ripresentarla in forma

sublimata). Di fatto, comune all’una e all’altra concezione è una visione

‘strumentalistica’ dello Stato. Certo, il concepire lo Srato come «organizzazione di

potere» appare molto piú realistico, mentre il definirlo come «comunità organizzata del

popolo» sembra molto piú ideologico. Tanto la prima quanto la seconda definizione,

però, —tralasciando tutte le possibili distinzioni — si fondano su una analoga

sconnessione fra analisi política e analisi sociale. In tal senso, appunto, si può parlare

di una visione strumentalistica dello Stato: lo Stato come «mezzo di tecnica sociale» —

ovvero come «machina» per usare definizione di Schumpeter [Nota 111] —

diversamente fungibile a seconda del soggetto che lo usa. Non casualmente, del resto,

è lo stesso Renner, a poter passare, senza gravi difficoltà, dal concetto di Stato come

«comunità organizzata del popolo» a quello dello Stato come «leva del socialismo»

[Nota 112].

Appare, dunque, in Rermer — non diversamente che in Kelsen — una forma di

autonomizzazione del politico, che, secondo Adler, è quanto di piú lontano ci si possa

immaginare dal marxismo come sociologia [Nota 113]: cioè, come teoria delle forme di

sviluppo della società, nella cui analisi critica non è possibile tenere distinti i diversi

livelli. Né vi sono dubbi, per Adler, che tale forma di ‘autonomizzazione’ del politico

vada a parare in una sorta di statalismo, se è vero che, di lí a poco, egli potrà parlare

con ironia dei «neomistici dello Stato à la Karl Renner» [Nota 114].

Página XLI

4. Significato e limiti della rivoluzione d’Ottobre

Certo, nel momento in cui Adler si esprime in questi termini nei confronti di Renner —

nel saggio Die sozialistische Idee der Befreiung bei Karl Marx (scritto per il centenario

della nascita di Marx, ricorrente il 5 maggio 1918) — sono avvenuti alcuni fatti di

estremo rilievo, sia all’interno della socialdemocrazia austriaca, sia all’interno di quella

tedesca. Nella prima si è andato realizzando un processo di progressiva

radicalizzazione, anche in forme laceranti, come mostra in maniera significativa lo

stesso gesto di Fritz Adler del 21 ottobre 1916 [Nota 115]. È quest’ultimo, nella sua

Autodifesa, a scagliare contro, Renner — «per il quale principio supremo è lo Stato

austriaco» [Nota 116] — l’accusa piú infamante quando lo definisce il Lueger della

socialdemocrazia austriaca [Nota 117].

Già nel luglio 1916 — riprendendo il tema di una conferenza tenuta al circolo culturale

«Karl Marx» [Nota 118] il 23 giugno — Fritz Adler aveva accostato le idee di Renner a

quelle che erano sostenute dai propugnatori delle «idee del 1914» e, in particolare, dal

teorico del socialismo nazionale (e prussiano) Johann Plenge. Comune a questi e a

Renner [Nota 119], in particolare, è un concetto di ‘organizzazione’, che mostra quanto

poco fosse salda l’idea di democrazia in alcuni socialdemocratici.

Renner ha oggi la stessa posizione sostenuta un tempo da Eduard Bernstein. Ma oggi

Bernstein sta nella ‘minoranza’, poiché — prescindendo completamente da tutte le

teorie socialiste — egli è stato sempre un leale democratico. Renner è stato, nel

revisionismo, piú radícale,

Página XLII

lo ha esteso anche all’ideale democratico, egli è — in senso pieno — un puro

precorritore delle idee del 1914. [Nota 120]

Ma il problema della ‘democrazia’ e ‘libertà’ — in contrapposizione all’affermarsi di

vedute statalistíche o, comunque, ‘centralistiche’ — riceve un ulteriore stimolo dai

contemporanei sviluppi della situazione tedesca e dall’atteggiamento della stessa

socialdemocrazia tedesca. Non casualmente, nel luglio del 1917, Max Adler pubblica,

su questi temi, un articolo che — secondo quanto si legge in una lettera a Kautsky

quasi contemporanea — è «completamente attraversato da una chiara sfiducia circa la

serietà della Majoritätspartei di pervenire a una democrazia effetiva» [Nota 121]. Alle

dimissioni di Bethmann-Hollweg — chieste, per bocca di Matthias Erzberger [Nota

122], da conservatori, nazional-liberali e Centro (con un atteggiamento di sostanziale

astensione da parte di socialdemocratici e progressisti) — infatti, non fa seguito una

democratizzazione, ma un nuovo colpo di mano da parte del comando supremo e

dell’imperatore, che, senza curarsi del Reichstag, nomina direttamente Michaelis