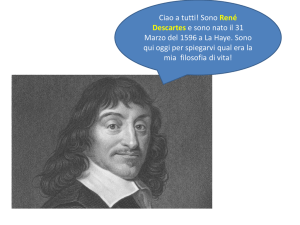

René Descartes (Cartesio)

Discorso sul metodo. Il metodo (A)

Bisognava, dunque, che io cercassi un altro metodo, il quale, riunendo i vantaggi di questi tre 1, fosse

esente dai loro difetti. E come la moltitudine delle leggi fornisce spesso una scusa all’ignoranza e al

vizio, per cui uno Stato è tanto meglio regolato quanto meno ne ha, ma rigorosamente osservate;

così, invece di quel gran numero di regole di cui la logica è composta, pensai che ne avrei avuto

abbastanza di queste quattro, purché prendessi la ferma e costante risoluzione di non venir meno

neppure una volta alla lora osservanza.

La prima era di non accogliere mai nulla per vero che non conoscessi esser tale con evidenza: di

evitare, cioè, accuratamente la precipitazione e la prevenzione; e di non comprendere nei miei

giudizi nulla di più di quello che si presentava così chiaramente e distintamente alla mia intelligenza

da escludere ogni possibilità di dubbio2.

La seconda era di dividere ogni problema preso a studiare in tante parti minori, quante fosse

possibile e necessario per meglio risolverlo3.

La terza, di condurre con ordine i miei pensieri, cominciando dagli oggetti più semplici e più facili a

conoscere, per salire a poco a poco, come per gradi, sino alla conoscenza dei più complessi; e

supponendo un ordine anche tra quelli di cui gli uni non precedono naturalmente gli altri 4.

L’ultima, di far dovunque enumerazioni così complete e revisioni così generali da esser sicuro di non

aver omesso nulla5.

Quelle catene di ragionamenti, lunghe, eppure semplici e facili, di cui i geometri si servono per

pervenire alle loro più difficili dimostrazioni, mi diedero motivo a supporre che nello stesso modo si

susseguissero tutte le cose di cui l’uomo può avere conoscenza, e che, ove si faccia attenzione di non

accoglierne alcuna per vera quando non lo sia, e si osservi sempre l’ordine necessario per dedurre le

une dalle altre, non ce ne fossero di così lontane alle quali non si potesse arrivare, né di così nascoste

che non si potessero scoprire6. Da quali cominciare, non tardai molto a stabilire: ché sapevo già che

dovevano essere le più semplici e facili a conoscersi. Considerando, quindi, come, fra tutti quanti

hanno finora cercata la verità nelle scienze, soltanto i matematici sono riusciti a trovare alcune

dimostrazioni o ragionamenti certi ed evidenti, non dubitai che quelle fossero le verità prime da

esaminare, sebbene non ne sperassi altro vantaggio che di abituare la mia intelligenza alla ricerca

fondata sul vero e non su falsi ragionamenti. Non per questo pensai di dedicarmi a tutte quelle

scienze particolari che comunemente son chiamate matematiche. Invece, osservando come tutte,

per quanto i loro oggetti siano diversi, son d’accordo a considerare questi soltanto dal lato dei

rapporti e delle proporzioni, pensai che era meglio esaminare soltanto questi rapporti, o proporzioni,

in generale, supponendoli in quegli oggetti che potevano facilitarmene la conoscenza, ma senza

limitarli a essi in nessun modo per poterli dopo applicare ugualmente bene a tutti gli altri oggetti a

cui convenissero7. Notai, inoltre, questo: che quei rapporti avrei avuto bisogno di considerarli

qualche volta in casi particolari, semplici, tal’altra invece di ritenerne e comprenderne parecchi

insieme; e pensai, allora, che nel primo caso mi convenisse esprimerli con linee, perché non trovavo

nulla di più semplice e facile per rappresentarli distintamente all’immaginazione e ai sensi, e nel

secondo caso mi convenisse esprimerli mediante alcune cifre, le più brevi possibili: in questo modo

avrei preso tutto il meglio dell’analisi geometrica e dell’algebra, e avrei corretto i difetti dell’una per

mezzo dell’altra.

Note:

1. I tre procedimenti precedentemente considerati sono quelli della logica, o dialettica, della geometria e

dell’algebra.

2. L’evidenza è la caratteristica di quelle che poi Cartesio chiamerà le «idee chiare e distinte», le quali sono

oggetto di intuizione, cioè di conoscenza immediata, indipendente dall’esperienza sensibile.

3. Qui Cartesio allude, in modo molto generico, all’«analisi», corrispondente a quello che Galilei chiamava

«metodo risolutivo», consistente nel partire dagli effetti e scoprire, mediante deduzione da un’ipotesi, le loro

cause.

4. Questa è la «sintesi», corrispondente a quello che Galilei chiamava «metodo compositivo» e consistente nel

dimostrare gli effetti deducendoli dalle loro cause.

5. La quarta regola è l’«enumerazione», cioè il controllo del procedimento seguito nell’analisi e nella sintesi.

6. Qui è evidente l’estensione dell’analisi geometrica alla conoscenza di tutta la realtà, cioè alla filosofia intesa

come scienza universale.

7. Ulteriore conferma che il metodo della matematica è applicato a tutta la realtà.

Guida alla lettura:

L’altro grande iniziatore della filosofia moderna, insieme con Bacone, è Cartesio. Anche Cartesio,

come Bacone, propose alla filosofia un fine eminentemente pratico, cioè l’instaurazione del dominio

dell’uomo sulla natura, e ritenne che tale fine potesse essere realizzato adottando anzitutto per la

filosofia un nuovo metodo. A differenza di Bacone, tuttavia, e a somiglianza di Galilei, Cartesio

desunse il metodo direttamente dalla matematica. Nel Discorso sul metodo (1637), da cui è tratto il

brano che presentiamo, Cartesio narra d’aver scoperto il metodo nel 1619, e lo riassume in quattro

regole apparentemente neutrali, non nascondendone la derivazione dalla matematica.

Discorso sul metodo. Il dubbio, il «cogito», l'anima e Dio

Non so se debbo intrattenermi su le prime meditazioni ch’io feci allora1, poiché esse sono talmente

metafisiche e così poco comuni che forse pochi le troveranno di loro gradimento; pure, son costretto

a parlarne, affinché ognuno possa giudicare se sono abbastanza ben fondati i principi posti a base

della mia filosofia. Dianzi ho spiegato la ragione per cui nei costumi è talvolta necessario adottare e

seguire anche le opinioni più incerte come se fossero certissime: questo l’avevo notato da gran

tempo. Ma, poiché io allora intendevo di dedicarmi soltanto alla ricerca della verità, ritenni

necessario far tutto il contrario: rigettare, cioè, come interamente falso tutto ciò in cui potessi

immaginare il menomo dubbio, per vedere se, così facendo, alla fine, restasse qualcosa, nella mia

credenza, di assolutamente indubitabile2.

Intanto: poiché i nostri sensi talvolta c’ingannano, volli supporre non esserci nessuna cosa che fosse

quale essi ce la fanno immaginare. E poiché ci sono uomini che cadono in abbagli e paralogismi

ragionando anche intorno ai più semplici argomenti di geometria, pensai ch’io ero soggetto ad errare

come ogni altro, e però respinsi come falsi tutti i ragionamenti che avevo preso sin allora per

dimostrazioni. In fine, considerando che gli stessi pensieri, che noi abbiamo quando siam desti,

possono tutti venirci anche quando dormiamo benché allora non ve ne sia alcuno vero, mi decisi a

fingere che tutto quanto era entrato nel mio spirito sino a quel momento non fosse più vero delle

illusioni dei miei sogni3. Ma, subito dopo, m’accorsi che, mentre volevo in tal modo pensare falsa

ogni cosa, bisognava necessariamente che io, che la pensavo, fossi pur qualcosa. Per cui, dato che

questa verità: Io penso, dunque sono, è così ferma e certa che non avrebbero potuto scuoterla

neanche le più stravaganti supposizioni degli scettici, giudicai di poterla accogliere senza esitazione

come il principio primo della mia filosofia4.

Poi, esaminando con attenzione ciò che ero, e vedendo che potevo fingere, sì, di non avere nessun

corpo, e che non esistesse il mondo o altro luogo dove io fossi, ma non perciò potevo fingere di non

esserci io, perché, anzi, dal fatto stesso di dubitare delle altre cose seguiva nel modo più evidente e

certo che io esistevo; laddove, se io avessi solamente cessato di pensare, ancorché tutto il resto di

quel che avevo immaginato fosse stato veramente, non avrei avuto ragione alcuna per credere di

esser mai esistito: ne conclusi esser io una sostanza, di cui tutta l’essenza o natura consiste solo nel

pensare, e che per esistere non ha bisogno di luogo alcuno, né dipende da cosa alcuna materiale.

Questo che dico «io», dunque, cioè, l’anima, per cui sono quel che sono, è qualcosa d’interamente

distinto dal corpo, ed è anzi tanto più facilmente conosciuto, sì che, anche se il corpo non esistesse,

non perciò cesserebbe di esser tutto ciò che è5.

Dopo di ciò considerai quel che si richiede in generale perché una proposizione sia vera e certa: io ne

avevo trovata una, proprio in quel momento, che sapevo esser tale, e però pensai di dover anche

sapere in che consiste tale certezza. Notai, allora, che in questa affermazione: io penso, dunque sono,

non c’è nulla che me ne assicuri la verità eccetto il vedere chiaramente che per pensare bisogna

essere: giudicai, quindi, di poter prendere per regola generale che le cose, le quali noi concepiamo in

modo del tutto chiaro e distinto, sono tutte vere; e che, se c’è qualche difficoltà, è solo nel ben

determinare quali sono quelle che noi concepiamo distintamente6.

In séguito a ciò, riflettendo sul fatto che io dubitavo, e che chiaramente vedevo essere maggiore

perfezione il conoscere del dubitare, per cui l’esser mio non era del tutto perfetto, mi proposi di

cercare donde avessi appreso a pensare a qualcosa di più perfetto ch’io non fossi; e conobbi con

evidenza che doveva essere da una natura realmente più perfetta di me.

Dei pensieri riguardanti le molte e varie cose fuori di me, come il cielo, la terra, la luce, il calore e

mille altre, non mi preoccupavo molto di sapere donde mi fossero venuti, perché, non notando in

essi nulla che sembrasse renderli superiori a me, potevo ritenere che, se veri, dipendessero da me in

quanto la mia natura aveva qualche perfezione; se falsi, mi venissero dal nulla, ossia fossero in me

per quel che in me era di manchevole. Ma lo stesso non poteva essere per l’idea di un essere più

perfetto del mio, poiché derivarla dal nulla era cosa manifestamente impossibile; e, d’altra parte,

poiché a voler far dipendere il più perfetto dal meno perfetto non v’è minore difficoltà che dal nulla

ricavar qualcosa, io non la potevo derivar neppure da me stesso. Essa doveva, dunque, esser stata

messa in me da una natura realmente più perfetta di me, e tale, anzi, che avesse in sé tutte le

perfezioni di cui io potevo avere qualche idea, cioè, per dirla con una parola sola, che fosse Dio 7.

Note:

1. «Allora», come si evince da quanto precede questo passo, significa otto anni prima di scrivere il Discorso sul

metodo, cioè nel 1629, dunque molto tempo dopo la scoperta del metodo matematico, che secondo questa

stessa opera avvenne nel 1619.

2. Si noti come il dubbio sia qui adottato non come atteggiamento definitivo (dubbio sistematico), ma come

mezzo per la ricerca della verità (dubbio metodico). Esso tuttavia non è una semplice sospensione del giudizio,

ma è un giudicare falso tutto ciò che è soggetto a dubbio.

3. Il dubbio metodico investe sia le conoscenze derivanti dai sensi, sia quelle derivanti dai ragionamenti, anche

matematici (non il metodo matematico in quanto tale, ma la possibilità di un uso scorretto di esso), sia tutti i

pensieri che abbiamo nello stato di veglia. Quest’ultimo argomento, cioè la possibilità di scambiare la veglia

col sogno, al tempo di Cartesio era molto diffuso: ad esso Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) aveva

dedicato il dramma La vita è sogno (1635).

4. Dall’esercizio del dubbio risulta come indubitabile l’esistenza del dubbio stesso, cioè del pensiero, dell’«io»

che pensa. È questo il famoso argomento con cui Cartesio dimostra l’innegabilità del cogito, su cui si fonda la

sua metafisica (non il resto della sua filosofia, che si fonda invece sul metodo matematico).

5. Dalla dubitabilità del corpo, congiunta all’indubitabilità del pensiero, Cartesio conclude che l’«io», cioè il

soggetto del pensiero, è una sostanza, cioè una realtà indipendente dal corpo. Qui egli scambia la separabilità

logica del pensiero dal corpo, cioè la possibilità di pensare il pensiero senza pensare il corpo, per una

separabilità reale, cioè per la possibilità che il pensiero esista senza che esista anche il corpo. In tal modo il

soggetto del pensiero si trasforma in una «sostanza» essenzialmente pensante, la famosa res cogitans, nella

quale consiste per Cartesio l’anima.

6. Cartesio recupera attraverso il cogito la prima regola del suo metodo, cioè l’evidenza; non però la seconda e

la terza, cioè l’analisi e la sintesi, che derivano dalla matematica e restano indipendenti dal cogito.

7. A rigore, dal dubbio, cioè dal fatto che noi dubitiamo, possiamo ricavare soltanto la certezza che siamo

imperfetti. Il ricavare poi l’esistenza di Dio dal fatto che noi possediamo l’idea della perfezione, la quale non

può derivare da noi stessi, perché siamo imperfetti, presuppone che da un’idea si possa ricavare l’esistenza del

suo oggetto, il che non è affatto evidente. Cartesio non considera infatti la possibilità che l’idea della

perfezione possa derivare, per negazione, dall’idea dell’imperfezione. In ogni caso è dal dubbio, non dal

metodo, che egli ritiene di poter ricavare le due tesi fondamentali della sua metafisica, cioè l’immortalità

dell’anima e l’esistenza di Dio.

Guida alla lettura:

Nel Discorso sul metodo, da cui è tratto il brano che presentiamo, dopo avere esposto le regole del

metodo scoperto nel 1619 e la cosiddetta «morale provvisoria», Cartesio racconta come, dieci anni

più tardi, adottò l’atteggiamento del «dubbio metodico», il quale gli consentì di pervenire alle

certezze fondamentali della sua metafisica, cioè l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio. Il dubbio

risulta infatti indubitabile e quindi rivela immediatamente l’esistenza, anzi l’innegabilità, del

pensiero, cioè dell’«io» (cogito, ergo sum).

Da questa certezza Cartesio ricava, con un discutibile ragionamento che scambia la separabilità logica

per una separabilità reale, la sostanzialità dell’anima (res cogitans), cioè la sua indipendenza dal

corpo, vale a dire la sua immortalità. Dallo stesso dubbio, attraverso un altro discutibile

ragionamento che da un’idea argomenta l’esistenza del suo oggetto, egli ricava l’esistenza di Dio. In

tal modo, mediante il dubbio metodico, egli enuncia le tesi fondamentali della sua metafisica (che

riesporrà più ampiamente nelle Meditazioni metafisiche). A questo punto, salvaguardati i preamboli

della fede cristiana, Cartesio è pronto ad applicare il metodo matematico, adottato

indipendentemente dal dubbio, all’intera realtà, costruendo quella «matematica universale» che

vagheggiava sin dal tempo delle Regulae e che risulterà poi essere la sua fisica matematica.

Meditazioni metafisiche. Tre tipi di idee

Tra i miei pensieri, alcuni sono come le immagini delle cose, e a quelli soli conviene propriamente il

nome d’idea: come quando mi rappresento un uomo, o una chimera, o il cielo, o un angelo, o Dio

stesso1. Altri poi hanno anche altre forme: così, quando io voglio, temo, affermo o nego, concepisco

qualche cosa come oggetto dell’atto del mio pensiero, ma aggiungo anche altro, per mezzo di

quest’azione, all’idea di quella cosa; e di questo genere di pensieri, gli uni sono chiamati volontà o

affezioni, e gli altri giudizi2.

Ora, per ciò che concerne le idee, se noi le consideriamo solo in se stesse, senza riportarle ad altro,

esse non possono, a parlar propriamente, essere false; poiché, sia che immagini una capra o una

chimera, immagino l’una non meno che l’altra3.

Egualmente, non bisogna temer falsità nelle affezioni o volontà; perché sebbene io possa desiderare

cose cattive, o anche cose che non furono mai, tuttavia non è perciò meno vero che io le desidero.

Così restano i soli giudizi, nei quali debbo badare accuratamente a non ingannarmi. Ora il principale e

più ordinario errore che vi si possa trovare consiste in ciò, che io giudico che le idee, le quali sono in

me, siano simili o conformi a cose che sono fuori di me; poiché certamente, se considerassi le idee

solamente come modi o maniere del mio pensiero, senza volerle riportare ad altro, ben difficilmente

mi potrebbero dare occasione di errare.

Ora, di queste idee alcune mi sembrano nate con me [innatae], altre estranee e venute dal di fuori

[adventitiae], altre ancora fatte ed inventate da me stesso [factitiae]. Infatti la facoltà di concepire

una cosa, una verità, o un pensiero, sembra non venirmi da altro che dalla mia natura 4; ma se odo

adesso qualche rumore, se vedo il sole, se sento caldo, fino ad ora ho giudicato che queste sensazioni

provenissero da cose esistenti fuori di me5; ed infine mi sembra che le sirene, gli’ippogrifi e tutte le

altre simili chimere siano finzioni ed invenzioni del mio spirito6.

Note:

1. In senso lato si può chiamare idea qualsiasi contenuto mentale. In senso più stretto questo nome è riservato

a quelle rappresentazioni che si presentano come immagini di cose esterne: il che non vuol però dire che

questa corrispondenza sia reale, come Cartesio dimostrerà subito dopo (cfr. nota 3).

2. Le volizioni o i sentimenti sono contenuti mentali che non rinviano a una cosa esterna (come le idee in

senso proprio) e che hanno una natura semplice, cioè non comportano la connessione di più pensieri tra di

loro. Viceversa i giudizi sono contenuti mentali costituiti dalla congiunzione di almeno due pensieri, uno che

funge da soggetto l’altro da predicato.

3. Se consideriamo un’idea in se stessa (cioè come semplice oggetto interno del pensiero), essa è sempre vera.

Come semplice contenuto mentale, infatti, l’idea non pretende di rappresentare qualcosa al di fuori di sé.

Pertanto, in questo senso, l’idea dell’ippogrifo è un contenuto mentale altrettanto vero quanto l’idea della

capra che vedo davanti a me. Ovviamente tutt’altra cosa è il problema della realtà della corrispondenza delle

idee con le cose reali, che non ha nulla a che vedere con la realtà e la verità delle idee in se stesse, come

semplici contenuti mentali. Soltanto qui può intervenire l’errore, che tuttavia non è da imputarsi alle singole

idee, ma al giudizio di realtà che il soggetto esprime su di esse, come emerge dal capoverso successivo.

4. Le idee innate sono quelle che io trovo già presenti nella mia mente perché mi sono state poste da altri

(l’idea di Dio), o semplicemente perché le posso scoprire in virtù delle mie facoltà razionali (come i concetti di

pensiero, di corpo, di estensione, di movimento, delle entità matematiche): queste sono le «cose semplici», le

nozioni immediatamente chiare all’intuito razionale.

5. Le idee avventizie sono quelle che, essendomi date dall’esperienza, sembrano giungere (ad-venire)

dall’esterno (l’idea di una casa, di un albero).

6. Le idee fattizie sono quelle che la mente produce artificialmente. Si tratta di una vera e propria invenzione,

che può avvenire o in maniera arbitraria e fantastica (l’idea dell’ippogrifo, dell’unicorno), oppure in funzione

euristica nel campo delle scienze (come una teoria astronomica).

Guida alla lettura:

In una lettera a Mersenne del 16 giugno 1646 Cartesio scrive: «Col termine idea io intendo tutto

quello che può essere nel nostro pensiero, e che ho distinto in tre categorie, cioè: alcune sono

”avventizie” come l’idea che si ha volgarmente del sole; altre sono fatte o ”fattizie”, fra cui si può

mettere quella che gli astronomi si fanno del sole con i loro ragionamenti; altre sono innate, come

l’idea di Dio, della mente, del corpo, del triangolo, e in generale tutte quelle che rappresentano

essenze vere, immutabili ed eterne». Lo stesso tema viene ripreso nella terza delle Meditazioni

metafisiche.

Meditazioni sulla filosofia prima. Dall'io a Dio

Ora, fra queste idee, oltre quella che mi rappresenta a me stesso, della quale non può esservi qui

nessun dubbio, ve n’è un’altra, che mi rappresenta un Dio; altre, delle cose corporee ed inanimate;

altre, degli angeli, altre, degli animali; ed altre, infine, che mi rappresentano degli uomini simili a me.

Ma per ciò che riguarda le idee che mi rappresentano altri uomini, o animali, o angeli, io concepisco

facilmente che esse possono essere formate dalla mescolanza e dalla composizione delle altre idee,

che io ho delle cose corporee e di Dio, benché fuori di me non vi siano altri uomini nel mondo, né

animali, né angeli. E per ciò che riguarda le idee delle cose corporee, non vi riconosco nulla di così

grande, né di così eccellente, che non mi sembri poter venire da me stesso; perché, se le considero

più da vicino, [...] scopro che non vi si trovano che pochissime cose, che io concepisca chiaramente e

distintamente: e cioè, la grandezza, ovvero l’estensione in lunghezza, larghezza e profondità; la

figura, che è formata dai termini e dai limiti di questa estensione; la situazione, che i corpi

diversamente figurati serbano tra loro; ed il movimento o il cambiamento di questa situazione; alle

quali si possono aggiungere la sostanza, la durata e il numero. Quanto alle altre cose, come la luce, i

colori, i suoni, gli odori, i sapori, il caldo, il freddo e le altre qualità che cadono sotto il tatto, esse si

trovano nel mio pensiero con tanta oscurità e confusione, che ignoro perfino se esse siano vere o

false e solo apparenti, cioè se le idee, che io concepisco di queste qualità, siano in effetti le idee di

cose reali, oppure se non mi rappresentino che esseri chimerici, i quali non possono esistere.[...]

Non resta, dunque, che la sola idea di Dio, nella quale bisogna considerare se vi sia qualche cosa che

non sia potuta venire da me stesso. Con il nome di Dio intendo una sostanza infinita, eterna,

immutabile, indipendente, onnisciente, onnipotente, e dalla quale io stesso, e tutte le altre cose che

sono (se è vero che ve ne sono di esistenti), siamo stati creati e prodotti. Ora, queste prerogative

sono così grandi e così eminenti, che più attentamente le considero, e meno mi persuado che l’idea

che ne ho possa trarre la sua origine da me solo. E, per conseguenza, bisogna necessariamente

concludere, da tutto ciò che ho detto per lo innanzi, che Dio esiste; poiché, sebbene l’idea della

sostanza sia in me per il fatto stesso che sono sostanza, non avrei, tuttavia, l’idea di una sostanza

infinita io che sono un essere finito, se essa non fosse stata messa in me da qualche sostanza

veramente infinita.

Né debbo supporre di concepire l’infinito, non per mezzo di una vera idea, ma solo per mezzo della

negazione di ciò che è finito, così come comprendo il riposo e le tenebre per mezzo della negazione

del movimento e della luce: poiché, al contrario, vedo manifestamente che si trova più realtà nella

sostanza infinita che nella sostanza finita, quindi che ho, in certo modo, in me prima la nozione

dell’infinito che del finito, cioè prima la nozione di Dio che di me stesso. Perché come potrei

conoscere che dubito e che desidero, cioè che mi manca qualche cosa, e che non sono del tutto

perfetto, se non avessi in me nessuna idea di un essere più perfetto del mio, dal cui paragone

riconoscere i difetti della mia natura?

Guida alla lettura:

L’io si è scoperto come sostanza, res cogitans: ma alla certezza della sua affermazione si accompagna

la coscienza della sua finitezza. Esso non possiede ancora la garanzia che a ciò che i suoi pensieri

rappresentano con evidenza corrisponda qualcosa di reale: l’io vuole la verità, vuole che la realtà e il

suo stesso corpo, ancora sospesi sotto il regime del dubbio, gli siano veramente dati. Ma questo è

altamente problematico, perché potrebbe darsi che sia l’io stesso a produrre le rappresentazioni

contenute nelle idee. A meno che non si scopra un’idea che, con tutta evidenza, non sia un prodotto

della mia attività di pensiero.

È così che, nella III Meditazione, Dio fa il suo ingresso sulla scena del pensiero, perché l’io si accorge

dell’eccedenza e della precedenza dell’idea di infinito nel cogito. Questo Dio garantirà poi che alle

nostre idee chiare e distinte corrisponda la vera sostanza del mondo fuori di noi.