LA STORIA DELLA GRECIA

INTRODUZIONE

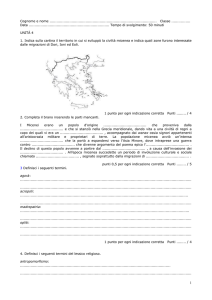

La Grecia antica fu abitata fin dal II millennio a.C., quando popolazioni di stirpe

indoeuropea passando tra la penisola balcanica scesero fin verso la Grecia, spostandosi poi

nelle isole dell'Egeo e nelle regioni rivierasche nell'Asia Minore (lonia). Chiamiamo tali

popolazioni con l'antico nome di Achei, testimoniato da documenti ittiti e comunemente usato

nei poemi omerici. L'isola di Creta diede separatamente vita a una fiorente civiltà, chiamata

minoica, dal nome del mitico re dell'isola Minosse. La civiltà continentale, sviluppata dagli

Achei, che assoggettò quella minoica, viene invece denominata micenea dalla città di Micene,

che ne costituiva il centro principale. Comunemente il popolo ellenico viene distinto in tre

stirpi, le quali parlavano diversi dialetti: gli loni, stabiliti in Attica, in Eubea e nella lonia

centrale; gli Eoli, che si stabilirono in Tessaglia, in Beozia e nell'isola di Lesbo, nonché nella

lonia settentrionale; da ultimo vi sono i Dori, stanziati in gran parte del Peloponneso, a Rodi

e nella lonia meridionale, stirpe ellenica discesa in Grecia dopo la caduta dei regni micenei,

all'inizio di quel periodo di crisi denominato Medioevo ellenico (XII-VIII sec. a.C.). Tale

epoca vide la crisi delle antiche monarchie e il consolidarsi delle fortune economiche e

politiche dell'aristocrazia formata dai possidenti terrieri e, nel contempo, il consolidamento

di un comune patrimonio mitico e religioso, vero e proprio elemento unificante delle genti

elleniche.

LA CIVILTÀ CRETESE

L'isola di Creta, sita nel Mediterraneo, a sud-est del Peloponneso, fu abitata sin dal Neolitico.

Tra il 3000 e il 1450 a.C. vi si sviluppò la civiltà minoica, dalle oscure origini, non certo

indoeuropee, dal livello sociale, artistico e architettonico incomparabilmente superiore all'area

circostante. Essa fiorì grazie alla fortunata posizione geografica dell'isola, che ne faceva un

nodo essenziale nei traffici marittimi del Mediterraneo orientale (sviluppatissimi quelli con

l'Egitto). Principali fonti della sua ricchezza furono la metallurgia, l'oreficeria, l'artigianato

tessile e della ceramica. Il predominio economico sfociò in un incontrastato controllo del

Mar Egeo (la “talassocrazia”, da thalassa, “mare”, e kratia, “potere”). Già dal II millennio

erano stati costruiti splendidi palazzi a Cnosso, Festo e Haghia Triada. Distrutti da un

terremoto intorno al 1750 a.C., vennero ricostruiti ancora più grandi. Il periodo da 1600 al

1400 a.C. segnò l'apogeo della civiltà minoica e del leggendario re di Cnosso, Minosse, che

unificò l'isola. Minosse liberò l'Egeo dai pirati e per questa sua azione richiese ingenti tributi

alle popolazioni rivierasche, minacciate dalle loro scorrerie. Indebolita da una serie di

cataclismi, l'isola venne devastata e conquistata dagli Achei (1400 a.C. ca) entrando così

nell'orbita della civiltà micenea che i Cretesi comunque influenzarono profondamente. Le

invasioni doriche del XII sec. a.C. segnarono la fine della sua potenza.

Economia e cultura. I Cretesi praticavano l'agricoltura, la pastorizia, la caccia e la pesca.

Introdussero la coltivazione dell'olivo, della vite e del fico che trasmisero ai Greci. Furono

particolarmente abili nella lavorazione dei metalli e della ceramica. I prodotti dell'artigianato

vennero esportati in Cipro, in Egitto e anche in Spagna. Le navi che solcavano i mari erano di

legno di cipresso, lunghe e sottili, e utilizzavano remi e vele. Rilevante fu la produzione

artistica, soprattutto la pittura. Per quanto riguarda la religione si può dedurre l'importanza

1

della civiltà cretese nella formazione delle tradizioni della Grecia dal fatto che, secondo il

mito, Zeus nacque a Creta da Rea e da Crono e qui passò la fanciullezza.

LA CIVILTÀ MICENEA

Gli Achei, giunti nella Grecia continentale nel II millennio, si imposero facilmente sulle

popolazioni locali. Il massimo splendore fu raggiunto nel periodo 1450-1250 a.C.; intorno al

1400 a.C. circa essi attaccarono Creta e, sconfittala, ne fecero una loro base marittima e

militare. Cominciarono poi le loro conquiste nell'Egeo: fondarono colonie a Rodi e nelle

Cicladi e in Asia Minore fondarono le città di Cnido e Alicarnasso. In seguito si spinsero

verso ovest, a Siracusa, nelle isole Eolie, a Ischia e nelle vicinanze di Taranto. Famosa,

nell'epopea micenea, è rimasta la Guerra di Troia , città dell'Asia Minore affacciantesi sulle

acque (Dardanelli) che portavano al Mar Nero di cui controllava le rotte commerciali. La

guerra, guidata dal re Agamennone, fu difficoltosa per gli Achei che solo dopo dieci anni di

assedio riuscirono a distruggerla (1200 a.C. ca). Usciti però molto indeboliti da questo

conflitto, gli Achei subirono l'invasione dei Dori (1150 a.C.), evento che li portò al tracollo.

L'organizzazione politica, economica e sociale. Il re, il consiglio degli anziani e

l'assemblea popolare erano gli organi politici micenei. Il re, detto wánax, era un monarca

autocrate. Egli teneva i contatti con gli altri sovrani, comandava l'esercito e presiedeva al

culto delle divinità. Il trono era ereditario. Per le decisioni importanti sentiva il parere dei

personaggi più in vista (i basilewes) e cercava anche il consenso del popolo. Il consiglio degli

anziani era formato da membri delle famiglie nobili. Dava consigli se convocato dal re e a

volte si opponeva alla sua politica. L'assemblea popolare era costituita dagli uomini che

potevano far parte dell'esercito. Se consultati dal re, potevano esprimere il loro parere ma

senza parlare, solo con acclamazioni o rumori che identificassero assenso o dissenso. Al

vertice della struttura sociale vi erano i nobili che erano abili combattenti e partecipavano alla

vita del palazzo reale. Schiavi, agricoltori e allevatori erano liberi ma vivevano in povere

condizioni. Gli artigiani, gli araldi, gli indovini, i guaritori vivevano meglio e potevano

prestare la loro opera nei palazzi dei nobili o in quello reale. Elementi principali

dell'economia micenea erano l'agricoltura, la lavorazione della lana e dei metalli.

I DORI E IL MEDIOEVO GRECO

I Dori, popolazione di origine indoeuropea, invasero la Grecia da nord, agli inizi del I

millennio a.C. Dalle regioni montuose settentrionali si spinsero nell'Acaia e in tutto il

Peloponneso e, da lì, distruggendo parzialmente la civiltà micenea, in Asia Minore e nelle

isole dell'Egeo. Con potenti armi di ferro e carri da combattimento sparsero il terrore ovunque

arrivarono. Il carattere conservatore e militarizzato delle loro istituzioni politiche avrà in

Sparta l'esempio più significativo. Con l'invasione dorica iniziò quel periodo di decadenza e

oscurità denominato Medioevo greco. Il territorio si divise in tanti piccoli regni governati da

sovrani che conducevano una vita molto semplice basata sulla pastorizia e sulla raccolta di

legna. Talvolta i sovrani riunivano in assemblea i capi delle famiglie più importanti (detti

áristoi, i “migliori”) per prendere decisioni in caso di pericolo o di guerra. In questo periodo

vennero comunque introdotte anche novità come la lavorazione del ferro, la costruzione di

templi dedicati agli dei e l'alfabeto fenicio.

2

LA POLIS VERSO LA DEMOCRAZIA

INTRODUZIONE

Il termine greco polis, che significa “città”, indica la forma di governo tipica del mondo

greco antico: la città-Stato. Espressione dell'innata tendenza alla frammentazione politica

del mondo greco antico, la polis era formata in genere da un insediamento urbano, in cui

avevano sede le strutture istituzionali, e da una fascia di territorio agricolo circostante. In

tutte le poleis vi erano un'assemblea primaria dei cittadini e un'assemblea ristretta che aveva

il compito di discutere preliminarmente i temi da dibattere pubblicamente. A questi due

organi si affiancava un certo numero di magistrature con funzioni prevalentemente esecutive.

I magistrati erano scelti per elezione diretta; le cariche più alte, che comportavano

responsabilità economiche, erano in genere limitate ai cittadini più ricchi. L'evoluzione della

polis fu caratterizzata dalla nascita e dall'intrecciarsi di diverse forme di governo, oltre che

dalla diffusione di legislazioni scritte. Persa l'unità politica che aveva caratterizzato il

Medioevo greco, il popolo ellenico manteneva tuttavia una certa unità tradizionale che si

esprimeva anche in raduni periodici di tutte le città quali quello dei giochi panellenici (le

Olimpiadi, dal sec. VIII a.C.) e soprattutto nei pellegrinaggi ad alcuni santuari come quelli di

Delfi (che divenne il centro spirituale della cultura greca dove si trovava l'omphalos, o

“ombelico del mondo”), di Delo e di Olimpia. Nacquero inoltre le prime forme di

associazione tra abitanti di centri limitrofi che sostenevano culti influenti in tutto il territorio

greco, le anfizionie; queste in alcuni casi assunsero anche valore di federazioni politiche.

L’EVOLUZIONE DELLA POLIS

La nascita della polis è uno dei problemi più dibattuti dalla storiografia contemporanea. Gli

storici attuali tendono a riconoscere già nei poemi omerici le prime tracce di un

organizzazione di questo genere. Durante il periodo del Medioevo greco il potere dei sovrani

era andato via via indebolendosi ed erano emersi i nobili che li affiancavano, gli áristoi (i

“migliori”), da cui il termine aristocrazia (“governo dei migliori”, che Platone e Aristotele

identificheranno con i saggi, i sapienti). La città-Stato nacque dalla loro esigenza di trovare

luoghi, diversi dal palazzo reale, dove riunirsi e prendere decisioni governative. Vennero

scelti territori in posizioni vantaggiose per il commercio e facilmente difendibili in caso di

invasioni. Questi nuovi nuclei urbani comprendevano una parte bassa dove risiedeva il popolo

e una più elevata, l'acropoli, sede della classe dirigente. Grande importanza aveva l'agorà, la

piazza dove si svolgeva il mercato e dove i cittadini si incontravano per trattare affari e per

partecipare alle assemblee. Vennero inoltre costruiti templi, sede del culto, e tribunali.

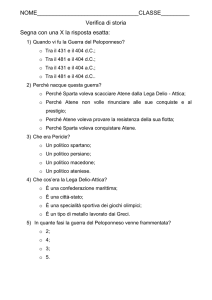

La polis nella colonizzazione: la Magna Grecia. Un deciso incremento della popolazione

complessiva originò contrasti sociali relativi al fabbisogno di terre, dando impulso, tra il 750 e

il 650 a.C., alla nuova colonizzazione. Le poleis greche fondarono quindi una serie di

insediamenti (apoikìaisulle coste del Mediterraneo. Gli abitanti di Lesbo, della Focide e di

Megara fondarono colonie sull'Ellesponto, in Asia Minore e sul Bosforo (Bisanzio). Gli

abitanti di Calcide colonizzarono la costa meridionale della Macedonia che da allora si

chiamò Penisola Calcidica e alcune città dell'Italia meridionale (Cuma, Napoli, Reggio) e

della Sicilia (Messina, Milazzo, Catania). La popolazione di Corinto fondò colonie sulla costa

Adriatica (Corfù, Ambracia ed Epidamno) e in Sicilia (Siracusa, Agrigento, Selinunte). I

Milesi, gli abitanti della fiorente Mileto, fondarono diverse colonie tra cui Abido, sullo stretto

dei Dardanelli, Sìnope e Trapezunte, sulla costa asiatica del Mar Nero, e Nàucrati in Egitto.

Le colonie fondate in Italia vengono comunemente fatte rientrare nella denominazione di

3

Magna Grecia. Il termine comparve per la prima volta in un passo di Timeo di Tauromenio,

storico greco vissuto in Sicilia nel sec. IV-III a.C., ma rimase piuttosto inusuale per le fonti

antiche che di regola chiamavano “italioti” i Greci d'Italia e “sicelioti” quelli di Sicilia. Dai

resti di ceramiche e altri materiali si è dedotto che i Greci frequentarono le coste italiane già in

età micenea (secc. XVI-XI a.C.). Alla prima metà del sec. VIII a.C. risale l'insediamento

sull'isola di Ischia che aprì la prima fase della colonizzazione greca d'Italia. Mentre le città di

nuova fondazione originavano a loro volta nuovi insediamenti, le popolazioni indigene

venivano cacciate o ridotte a forza-lavoro dipendente.

Dall'aristocrazia alla tirannide. Il commercio e la colonizzazione avevano intaccato il

monopolio fenicio e diffuso un'economia monetaria che comportò l'ascesa di nuove classi

benestanti che non erano di origine nobile. Alcune città acquisirono una supremazia

regionale: Atene in Attica, Argo nell'Argolide e Sparta in Laconia. L'ascesa di queste nuove

classi fu favorita anche dalla riforma dell'esercito. Nel VII sec. a.C. venne adottata la falange

oplitica, uno schieramento formato da alcune file di fanti (opliti) che avanzavano a piedi,

armati di lancia e spada e protetti da scudo e corazza. Poiché anche queste nuove classi

arricchite potevano permettersi queste armature, la preponderanza dei nobili (di solito

inquadrati nella cavalleria) nell'esercito cominciò a venire meno. Il malcontento del popolo,

soprattutto dei contadini, poveri e oppressi dai debiti, favorì l'ascesa di uomini politici di

queste nuove classi, che, in cambio dell'appoggio popolare, promettevano riforme. Presero

così il potere, imponendosi spesso con la forza, i tiranni (650 a.C. a Corinto; 510 a.C. ad

Atene), da cui il termine tirannide (governo autocratico e assoluto). In questo periodo divenne

sempre più frequente la redazione di legislazioni scritte.

Dalla tirannide alla democrazia. Le tirannidi rappresentarono generalmente periodi di

prosperità, pace e crescita culturale. I tiranni che vivevano in corti sfarzose si assunsero la

protezione di diversi artisti, poeti, pittori ecc. Il popolo aveva però preso coscienza della sua

forza e dell'importanza del suo appoggio alla classe dirigente. Con il V sec. a.C. quasi

ovunque le tirannidi risultarono sostituite da governi oligarchici (oligarchia significa

“governo di pochi”, genericamente distinti dalla moltitudine) o democratici (democrazia è la

forma di governo in cui la somma del potere viene riconosciuta al popolo). Nei secc. V-IV

a.C. l'assetto della polis si era ormai assestato in due modelli canonici. Da un lato le

democrazie, dove tutti i cittadini, indipendentemente dal censo, avevano accesso all'assemblea

primaria e al consiglio, i cui membri erano eletti o sorteggiati. Dall'altro le aristocrazie, dove i

membri del consiglio ristretto erano cooptati e in genere rimanevano in carica a vita.

L'opposizione tra queste due forme di governo fu tale che la Guerra del Peloponneso (431-404

a.C.) finì per essere uno scontro tra poleis democratiche, schierate con Atene, e poleis

oligarchico-aristocratiche, alleate con Sparta.

L'età ellenistica e il tramonto della polis. L'età ellenistica vide il tramonto della polis come

entità politica autonoma. Schiacciate dal superiore peso militare delle monarchie, le poleis

vennero progressivamente assorbite dai Regni ellenistici e dal dominio romano al cui interno

sopravvissero solo come unità amministrative, custodi di quell'eredità culturale e politica che

il mondo romano aveva adottato.

SPARTA E ATENE

INTRODUZIONE

Sparta e Atene furono le due città-Stato greche che raggiunsero il più alto grado di sviluppo e

che arrivarono a scontrarsi per il predominio sulla Grecia. La loro contrapposizione si

poteva notare anche nelle loro forme di governo e di organizzazione militare e sociale.

4

Sparta era uno Stato militare retto da una ristretta classe di cittadini a pieno titolo, mentre

Atene passò gradualmente dalla repubblica aristocratica alla democrazia e fu sede di diverse

riforme costituzionali, a partire da Solone (594 a.C.). Tra l'VIII e il VI sec. a.C. Sparta,

attraverso guerre e alleanze, riuscì a ottenere l'egemonia nel Peloponneso costituendo la

Lega peloponnesiaca cui aderirono città che le erano politicamente vicine. Atene invece, dal

477 a.C., entrò a far parte della Lega delio-attica, insieme all'Eubea, alle Cicladi e alle città

greche della costa traco-macedone e dell'Asia Minore. Lo scopo dichiarato di questa Lega,

che ebbe sede nel santuario di Apollo a Delo e poi ad Atene, era la lotta contro i Persiani, ma

divenne ben presto strumento della politica imperialista di Atene contro Sparta e fu sciolta

solo nel 404 a.C. alla fine della Guerra del Peloponneso.

SPARTA

Sparta era la città-Stato greca capitale della Laconia, nel Peloponneso. Nel X sec. a.C. i Dori,

penetrati nel Peloponneso, crearono 5 insediamenti (Limne, Pitane, Mesoa, Cinosura e

Amicle), unificati dal re Teleclo nel sec. VIII nella città di Sparta. Nei secc. VIII-VI a.C. gli

Spartani conquistarono l'intera Messenia, nella parte orientale del Peloponneso. Dopo la

Messenia, Sparta cercò di conquistare la regione di Tegea, ma, non essendovi riuscita dopo

lunghi combattimenti, fece in modo che divenisse sua alleata. Attraverso le alleanze Sparta

formò, nella seconda metà del VI sec. a.C., la Lega peloponnesiaca, che univa la maggior

parte delle poleis della penisola con l'eccezione di Argo. Le città alleate conservavano la loro

autonomia e non pagavano tributi; avevano il solo obbligo di fornire l'esercito federale in caso

di pericolo, sottostando al comando spartano. La Lega dette un contributo decisivo alla

sconfitta di Serse nella II Guerra persiana, dopo la quale Sparta non seguì Atene nel tentativo

di sottrarre al dominio persiano le città greche dell'Asia. Lo scontro con Atene per l'egemonia

caratterizzò il V sec. a.C.: la Guerra del Peloponneso (431-404 a.C.) sancì il predominio di

Sparta che durò fino all'ascesa di Tebe la quale sconfisse la rivale con i generali Pelopida ed

Epaminonda nel 364 e 361 a.C. Durante il dominio macedone Sparta rimase in disparte, per

rientrare nella politica greca nell'età dei diadochi, con il rango di potenza minore.

La società spartana. Tutta la popolazione era suddivisa nelle tre classi degli spartiati, dei

perieci e degli iloti. I primi costituivano la casta militare: unici a godere dei pieni diritti

politici, erano obbligati alla vita comunitaria, con la proibizione di qualsiasi attività produttiva

e del possesso personale di denaro. La loro educazione militare era molto severa, aveva inizio

all'età di sette anni e terminava a trenta, ma fino a sessanta gli spartiati dovevano sottostare

agli obblighi militari. I perieci erano cittadini liberi, ma erano esclusi dal servizio militare e

quindi privi di diritti politici attivi; si dedicavano alle attività commerciali. Gli iloti erano di

condizione servile, seppur non propriamente schiavi in quanto non soggetti a vendita, e

lavoravano le terre di proprietà degli spartiati con l'obbligo di cedere ai padroni due terzi del

raccolto.

L'ordinamento politico. La tradizione fa risalire la struttura costituzionale di Sparta

all'attività legislativa di Licurgo (ca. secc. VIII-VII a.C.). Istituzionalmente il potere

esecutivo era affidato a due re (diarchia) affiancati dalla gherusia, il consiglio di anziani che

discuteva le questioni poi sottoposte all'assemblea generale degli spartiati, l'apella. Dalla fine

del sec. VI a.C. le funzioni giuridiche vennero affidate a 5 efori, ossia “ispettori” eletti

dall'apella.

5

ATENE

Attorno al centro di Atene, capitale dell'Attica, era avvenuta in epoca tardomicenea

l'unificazione dei centri minori della regione (o sinecismo, da syn, “insieme” e oikéo, “abito”),

ascritta dalla tradizione al re Teseo.

L'Atene arcaica e aristocratica. Dopo una fase arcaica di regime monarchico, seguì nel sec.

VIII a.C. un governo aristocratico, che ebbe inizialmente la sua magistratura principale negli

arconti. Inizialmente erano tre, con le funzioni rispettivamente di sacerdote, capo dell'esercito

e magistrato esecutivo e duravano in carica 10 anni; in seguito furono portati a 9 ed eletti

annualmente. Usciti di carica, gli arconti diventavano membri dell'areopàgo, organo che

vigilava sugli altri magistrati e giudicava i reati di sangue. Al 624 a.C. risale la prima

codificazione di leggi ateniese, a opera di Dracone.

Da Solone a Clistene. I secc. VII e VI a.C. furono percorsi da forti tensioni sociali e crisi

agrarie, con un contrasto tra coltivatori e aristocrazia fondiaria. Solone, arconte nel 594-593

a.C. intervenne in favore dei piccoli contadini: annullò i debiti e introdusse un sistema politico

di tipo timocratico, basato cioè su classi di reddito. L'opera di Solone fu un passo verso la

democrazia, ma i contrasti riesplosero e portarono alla tirannide di Pisistrato (560 a.C.). Sotto

di lui ad Atene si sviluppò la piccola proprietà, prosperarono i commerci e si ebbe un periodo

di benessere. I suoi successori, i figli Ippia e Ipparco, accentuarono invece una pratica

personale del potere, portando in evidenza gli elementi di degrado insiti nel regime tirannico.

L'uccisione di Ipparco e l'espulsione di Ippia da Atene nel 510 a.C. furono opera soprattutto di

aristocratici fuoriusciti che intendevano riconquistare il potere. Una soluzione politica che

accontentava le classi medie fu proposta da Clistene (arconte nel 508-507 a.C.), che, con

riforme radicali, avviò Atene a un assetto costituzionale decisamente democratico, su base

quasi esclusivamente territoriale, con magistrature assegnate tramite un'articolata

combinazione di elettività e sorteggio (solo la carica di stratega, che richiedeva provata

competenza militare, restava esclusivamente elettiva), capace di garantire a tutti i cittadini la

partecipazione alla vita politica.

L'imperialismo ateniese. La democrazia ateniese, rapidamente consolidatasi, subì un

rovescio quando appoggiò la rivolta delle città elleniche della Ionia (la zona dell'Asia Minore

che si affaccia sull'Egeo: 499-494 a.C.). Essa assunse un ruolo guida per l'intera Grecia nelle

due Guerre persiane (490 e 480-479 a.C.), causa peraltro di sempre maggiori attriti con

Sparta. La vittoria sui Persiani segnò l'inizio di un fervido cinquantennio detto pentecontetìa.

Nel 477 a.C. Atene entrò a far parte della Lega delio-attica al cui interno assunse l'egemonia

politico-economica. Il controllo sull'organizzazione dei tributi, l'introduzione della moneta

ateniese nelle città soggette, l'appoggio dato ai regimi democratici indicano il livello

raggiunto dalla potenza della città. Protagonista di questi anni e promotore dello sviluppo

economico, politico e artistico-culturale fu Pericle, presidente del collegio degli strateghi per

diversi anni. Nel 431 a.C. i due sistemi, ateniese e spartano, entrarono in un rovinoso conflitto

che si protrasse per 27 anni e dal quale Atene uscì sconfitta e rovinata demograficamente ed

economicamente. Per un anno fu soggetta a un regime oligarchico filospartano (i Trenta

tiranni).

Dall'età ellenistica ai Romani. Nel sec. IV a.C. Atene riprese vigore e svolse una politica di

equilibrio, prima appoggiando Tebe che contrastava il dominio di Sparta, poi, dopo

l'affermazione del primato di Tebe (battaglia di Leuttra, 371 a.C.), legandosi alla potenza

dorica. L'opposizione contro l'espansionismo macedone naufragò a Cheronea (338 a.C.).

Sotto l'influenza macedone e poi sotto il dominio romano, rimase un grande centro di cultura,

celebrato fino alla tarda antichità.

6

LE GUERRE PERSIANE

INTRODUZIONE

Mentre Atene e Sparta andavano consolidando il loro potere in Grecia, l'Impero persiano

espandeva i suoi confini, comprendendo tutta l'Asia Minore e volgendosi verso l'Europa. Il re

Dario I aveva già occupato la Tracia e stabilito rapporti con la Macedonia. La presenza dei

Persiani costituiva un problema per i commerci e la navigazione delle poleis greche lungo le

coste asiatiche. Il desiderio di Dario era quello di costruire un grande Impero e ottenere la

supremazia su tutte le civiltà conosciute. Nel 499 a.C. Dario aveva tentato di conquistare,

senza riuscirvi, Nasso, una città delle isole Cicladi. Questo episodio mise in fermento le altre

città ioniche, colonie greche, che si ribellarono ai Persiani, appoggiate da Atene. Domata la

rivolta dopo sette anni, Dario si propose di sottomettere l'intera Grecia. Ebbe così inizio il

conflitto che tra il 490 e il 449 a.C. oppose Greci e Persiani. Per questa lotta le città greche

abbandonarono i conflitti interni e insieme affrontarono il comune nemico.

IL CONFLITTO

La rivolta delle città ioniche fu capeggiata da Aristagora, tiranno di Mileto, che confidava

nell'aiuto degli stati greci. Solo Atene ed Eretria intervennero con un piccolo corpo di

spedizione, ma la potenza persiana riuscì ad avere la meglio. Dopo la rivolta, nel 492 a.C.,

Dario inviò contro Atene ed Eretria una spedizione punitiva che ebbe esito negativo.

La prima spedizione persiana e la battaglia di Maratona. In seguito Dario invitò le cittàStato greche a sottomettersi a lui, minacciando di portare loro guerra. Quasi tutte le città, tra

cui Tebe, accettarono la richiesta. Atene, decisa l'alleanza con Sparta, affidò il comando

dell'esercito allo stratega Milziade. Nella primavera del 490 a.C. Dario portò la guerra in

Grecia. I Persiani dapprima ebbero la meglio, sottomettendo le Cicladi e la città di Eretria

nell'Eubea. Sbarcati a Maratona, però, dopo essersi accampati, si videro venire incontro le

truppe di Milziade che avevano chiesto aiuto a Sparta. Quando i Persiani seppero che si era

mosso anche l'esercito spartano, attaccarono gli Ateniesi che non si lasciarono sorprendere e a

loro volta contrattaccarono, portando a termine vittoriosamente la battaglia. Il generale

persiano Dati pensò di attaccare Atene, sguarnita, con la flotta, ma Milziade fece in tempo a

riportare indietro l'esercito e a sventare l'attacco. Dopo aver liberato le Cicladi, Milziade

ottenne l'incarico di una spedizione navale che però fallì. Tornato in patria, venne denunciato

dai suoi avversari politici con l'accusa di aver tradito il popolo e, incarcerato, morì per le ferite

riportate durante un combattimento.

La seconda spedizione. Alla morte di Dario, il figlio Serse iniziò i preparativi per una nuova

spedizione. Organizzò un esercito di circa 200 000 soldati e oltre 700 navi. Nel frattempo

anche Atene aveva rafforzato la potenza militare. Temistocle, arconte nel 483 a.C., fortificò il

Pireo e fece costruire una nuova flotta. Tutta la Grecia era preoccupata dei preparativi di

Serse; Atene e Sparta riconfermarono la loro alleanza e, con altre 29 città-Stato, costituirono

la Lega panellenica nel 480 a.C. Il comando dell'esercito fu affidato allo spartano Leonida.

Nella primavera del 480 Serse si mosse puntando velocemente verso Atene. L'esercito greco

lo aspettava alle Termopili. Leonida, in attesa di rinforzi, riuscì a resistere per breve tempo,

poi, vistosi sopraffatto, mandò indietro molti dei suoi uomini e rimase a combattere

strenuamente con meno di mille soldati, fino alla sconfitta. Questo sacrificio ritardò l'avanzata

dei Persiani e rafforzò la volontà di combattere dei Greci. Temistocle ottenne che Atene fosse

sgombrata, fece riparare il popolo sull'isola di Salamina e lasciò che la città fosse devastata.

Si preparò però a difendere la Grecia con la flotta, appostata davanti al Pireo. La flotta

7

persiana cercò di penetrare in questo braccio di mare ma le navi greche, più agili, ebbero la

meglio. Serse si ritirò ma programmò una nuova invasione per l'anno seguente. Nel 479 a.C.,

però, l'esercito persiano che era rimasto in Tessaglia fu sconfitto a Platea dal re spartano

Pausania. La flotta greca, invece, sconfisse contemporaneamente quella persiana a Micale,

liberando le isole egee.

La ripresa del conflitto. Dopo la vittoria sui Persiani, tornarono a manifestarsi in Grecia le

rivalità tra le fazioni democratiche capeggiate da Atene e conservatrici sostenute da Sparta.

Quando Sparta, avendo allontanato Pausania per il suo atteggiamento autoritario, rinunciò al

comando della flotta della Lega panellenica, Temistocle ne approfittò per per proporsi quale

suo ammiraglio. Nel 477 a.C. assunse anche la guida della Lega navale attica che venne detta

delio-attica. Temistocle condusse una politica antispartana, appoggiando le rivolte di alcune

città, ribelli alle antiche alleanze con Sparta, e accordandosi con i Persiani per un periodo di

tregua. L'opposizione interna riuscì però a esercitare l'ostracismo nei confronti di Temistocle,

il quale morì esule presso la corte del re persiano. Ad Atene gli subentrò Cimone, figlio di

Milziade, favorevole alla pace con Sparta. Egli riprese anche la guerra contro i Persiani,

liberando la Tracia meridionale (470 a.C.). Internamente, non era gradita la politica moderata

e filo-spartana di Cimone; guadagnava sempre più consenso il democratico radicale Pericle.

In seguito a una insurrezione della Messenia, Cimone inviò aiuti a Sparta, ma questa dopo

pochi mesi rimandò a casa i soldati ateniesi. Cimone fu colpito dall'ostracismo. Nel 460 a.C.

salì al potere Pericle. Questi riprese le ostilità con la Persia, richiamando Cimone dall'esilio e

affidandogli il comando della flotta. Nonostante la morte del loro comandante, gli Ateniesi

riportarono una grande vittoria a Salamina Ciprica nel 449 a.C. Ci si avviò così finalmente

alla pace le cui trattative furono condotte dall'ateniese Callia (Pace di Callia nel 449 a.C.).

Le sorti dell'Impero persiano dopo la sconfitta. Persa la lunghissima battaglia con la

Grecia, l'Impero persiano conobbe la crescente crisi del potere centrale e la debolezza

dell'economia. Sopravvisse fino a quando non fece la sua avanzata Alessandro Magno, con il

grande esercito macedone. La Persia perse la sua indipendenza politica e si avviò un processo

di simbiosi con il mondo greco.

8