X

Prefazione

molti anni, anche alcuni secoli. Il campo che è oggetto di trattazione del nostro

lavoro è stato l'ultimo a esserne influenzato. E tuttora permangono posizioni che pur

ammantandosi di "scientificità", nascondono spiegazioni che sono in realtà pseudospiegazioni, perché colorate di animismo e intrise di teoria dell'homunculus, anche

se opportunamente "upgradata" in forma tecnologica.

Se il "comportamento" è un caratteristica inelirninabile di tutti gli esseri viventi, ovviamente a diverso livello di complessità, pensare e parlare sono comportamenti caratteristici, anche se non esclusivi, della specie umana Quali sono le loro caratteristiche?

Qual è la relazione tra loro? Come studiarli senza perdere di vista la prospettiva scientifica e senza perdere, allo stesso tempo, la ricchezza e la complessità del fenomeno studiato? Come studiarli senza fare ricorso a piani esplicativi diversi da quello adottato?

Noi pensiamo che il metodo scientifico non sia una nuova religione, per un'altra

specie di nuovi integralisti, ma solo una scelta pragrnatica sulla base di una valutazione di maggiori vantaggi-minori rischi. Ogniqualvolta studiamo scientificamente

un fenomeno, naturale o sociale che sia, compiamo un'operazione artificiale, mettiamo in atto una procedura che implica un isolamento del fenomeno, e una sua semplificazione e riduzione rispetto al modo in cui il fenomeno "esiste" in natura. Ne

siamo consapevoli, così come siamo consapevoli che questa scelta non è "l'unica, ma

è quella che garantisce il maggior grado di approssimazione al vero e di sicurezza, termine che nel mondo della scienza è solo sinonimo di maggiore o minore probabilità

e di garanzia di controllo prima che un qualunque fattore scoperto (farmaco, psicoterapia, ma anche modalità di produzione dell'energia ecc.) sia spacciato come efficace, terapeutico, innovativo e così via.

Ci piacerebbe, con questo nostro lavoro, potere riportare il dibattito scientifico

all'interno dell'alveo della Scienza, da dove è stato più volte nell'ultima metà dello

scorso secolo, come vedremo, allontanato (talvolta per errate interpretazioni, più

spesso per voluti malintesi). È all'interno di questo piano che vorremmo fossero condotti e dovrebbero essere condotti i dibattiti scientifici, sul piano del metodo e dei

risultati, e non su quello dei postulati.

A questo punto i ringraziamenti: il primo va sicuramente alle nostre famiglie per

il fatto di amarci ancora (speriamo che non sia solo una finzione), nonostante i sabati, le domeniche e le estati passate con libri e computer (e fax ed e-mail che abbiamo

cominciato ad utilizzare quando, nell'era del OOS, era mille volte più complicato di

adesso).

Il secondo a tutti coloro che con il loro impegno hai:mo reso possibile questo lavoro, di qua e di là dall'Atlantico. Ci riferiamo a chi ha collaborato alle traduzioni e

alle correzioni, a coloro che ci hanno dato suggerimenti utili a una miglior comprensibilità di un testo che per sua natura non è certamente facile. Un ringraziamento

particolare a Renato Gentile, che oltre a essere co-autore, ha con intelligenza curato

la traduzione e l'adattamento dei capitoli di Pauline J. Home e C. Fergus Lowe.

Infine, a Donatella e Luciana, con cui abbiamo condiviso lo stress dei tempi e dei

modi di lavorazione, questa volta, almeno per uno degli scriventi (PM), in un duplice ruolo, contemporaneamente vittima e carnefice di se stesso.

Milano e Morgantown, WV

3 marzo 2002

•.

Paolo Moderato, Giovambattista Presti e Philip N. Chase

Capitolo l

LE RELAZIONI VERBALI:

ANALISI E CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Giovambattista Presti, Paolo Moderato, Renato Gentile, Philip N. Chase

INTRODUZIONE

Un fenomeno può essere indagato da approcci scientifici diversi, che differiscono

per il livello di analisi prescelto e le procedure sperimentali adottate. La respirazione, per esempio, può essere studiata esaminando il ruolo dei meccanismi osteo-muscolari che vi sono implicati (fisiologia), o il contributo dato dalla particolare struttura del pneumocita (biologia cellulare), focalizzando l'attenzione sugli scambi gassosi a livello ematico (biochimica), o sulla pressione negativa esistente nella cavità

virtuale pleurica che favorisce l'espansione polmonare (fisica classica) o vedendo

nell'atto respiratorio la risposta a un certo stimolo ambientale che ne può accelerare

o decelerare la frequenza (psicologia). Questi approcci e, più in generale, tutti quelli

che adottano il metodo d'indagine delle scienze naturali, non sono né mutualmente

esclusivi né esaustivamente inclusivi al punto che uno di essi possa comprendere gli

altri. Essi devono essere considerati paralleli e non gerarchici; ciò non significa che

ciascuno sia ugualmente completo o persuasivo, ma implica che ognuno è un'impresa singola non riducibile a un'altra (Reese, 1991).

A questa logica non sfugge neanche l'analisi del complesso comportamento umano

edchettato come linguaggio. Nell'indagarlo possiamo fermarci, per esempio, allo studio del fonema e dell'emissione del suono, o interessarci di altri aspetti come la pragmatica, la semiotica o la comunicazione. Nessun approccio, tuttavia, né esclude né

include gli altri. È, quindi, pienamente ammissibile e comprensibile il motivo per cui

ogni disciplina che si occupi dello studio dell'uomo abbia sviluppato una propria visione del linguaggio, uno schema attraverso cui esaminare questo fenomeno, una propria concezione della sua struttura e funzione. Le scienze filosofiche, per esempio, dibattono sull'adeguatezza del linguaggio nel cogliere ed esprimere i rapporti fra realtà

materiale e conoscenza, le scienze sociali lo studiano come comunicazione, veicolo

d'informazione e persuasione, le neuroscienze analizzano le vie e i centri nervosi, i

neurotrasmettitori e i neuromodulatori coinvolti nella propagazione ed elaborazione

del segnale neurale. Un'altra disciplina, la linguistica, ha come scopo della sua indagine l'analisi della struttura e dei meccanismi, alcuni ricorrenti, altri invarianti, che

nella loro interazione costituiscono l'intero organismo delle lingue (Simone, 1990).

2

Le relazioni verbali: analisi e caratteristiche funzioruili

Capitolo l

ESISTONO MOLTI APPROCCI IN PSICOLOGIA

La psicologia, al pari di tutte le altre scienze citate, ha sempre mostrato un vivo interesse per il linguaggio. Tuttavia, al suo interno, si assiste a una replica su scala minore di ciò che avviene a livello delle varie scienze. Regna, infatti, un disaccordo sui fini, sui metodi e sui modelli da adottare per analizzare questo comportamento, tanto

che ciascuna corrente di pensiero ha un modo proprio di spiegare il linguaggio e peculiari schemi interpretativi. D'altra parte, lo stesso termine linguaggio è molto ambiguo e non ha un significato univoco: può intendersi, in senso stretto, come abilità

tipica dell'uomo che si manifesta sotto forma di lingue e parlate .naturali o, in senso

più esteso, possiamo· includere nel suo significato tutte le forme di comunicazione,

ogni oggetto, rito o manifestazione in cui sia possibile evidenziare il proposito di comunicare. Si può dire, con un gioco di parole; che iltermine·"linguaggio"·~offre·di

tutti i disturbi che Mandler e Kessen (1959) evidenziano nel linguaggio comune

contrapposto a quello scientifico: reificazione, vaghezza e ambiguità.

Partendo da un'analisi, giocoforza sommaria, dei fondamenti teorici alla base dei

principali approcci all'interno della psicologia, al fine di comprendere meglio le differenze che esistono al suo interno e la genesi dei vari modelli interpretativi del linguaggio, questo capitolo traccerà gli elementi salienti che caratterizzano l'analisi

comportamentale (behavior analysis) delle interazioni linguistiche e della relazione

complessa fra chi parla e chi ascolta.

È opinione di molti ricercatori (per es., Chiesa, 1992; Moderato e Ziino, 1995; Palmer e Donahoe, 1992) che la behavior analysis abbia comportato un'evoluzione del

paradigma comportamentista, pur mantenendo alcune caratteristiche epistemologiche salienti, al punto da essere oggigiorno in condizione di affrontare, in modo scientificamente valido, con i suoi modelli sperimentali e interpretativi, anche gli aspetti

più complessi del comportamento umano come pensiero, linguaggio o comportamento sociale (Guerin, 1994; Presti, 1995). Per tali motivi non ci si soffermerà, in questo

capitolo, solo sulla mera descrizione della tassonomia degli eventi verbali tracciata da

B.E Skinner (1957) nel suo ormai famoso, e famigerato, libro Verbal Behavior.

!:intento è quello di comprendere il carattere seminale dell'opera skinneriana e offrire una panoramica del lavoro sperimentale ed epistemologico che da esso è scaturito e

che oggigiorno alimenta uno dei filoni più fiorenti della ricerca di base e applicata

all'interno· della behavior analysis. Scopo implicito è di sgomberare la strada dai rrialintesi che da arini agiscono da filtro impediscono un'analisi serena delle posizioni

comportamentiste e un confronto scientifico aperto privo di sterili polemiche.

Al di là delle puntualizzazioni costituisce un'ulteriore motivo di interesse notare

che altre discipline, per esempio la stessa linguistica o la filosofia della scienza, siano

recentemente giunte su posizioni che riecheggiano senza alcun dubbio quelle di

Skinner e di altri comportamentisti nella sua tradizione. La linguista Julie Andresen

·(1990, 1991), fra gli altri, nella sua analisi della diatriba Skinner vs Chomsky, evidenzia più volte diversi punti di contatto fra il modello interpretativo del linguaggio

delineato nel libro Verbal Behavior e quello di altri studiosi, come nel parallelo fra

"l'intraverbale" skinneriano e "la co_g~.prensione del discorso" di Foucault. l:episte~ologo Hacking (1975aJ; nel ripercorrerealcunì cap1toll..della storia passata e recente della riflessione filosofica sul linguaggio, dimostra che gli indirizzi più moderni

puntano la loro analisi in quella direzione che definisce "apogeo degli enunciati".

e

3

Per Hacking (1975a), filosofi come Feyerabend e Davidson, pur partendo da punti di

vista diversi, convergono nell'affermare che nulla vi è nel linguaggio oltre e al di là

di ciò che viene detto. In altre parole, tutte le.nostre asserzioni, teorie scientifiche

incluse, sono essenzialmente contestuali. Come sarà maggiormente evidente nel

corso del presente capitolo, vi è una forte analogia fra queste posizioni e quella contestualistica della moderna behavior analysis.

Le "metafore radice"

In psicologia, e più in generale in tutte le scienze, ogni approccio elabora un universo

di osservazioni e inferenze che è solitamente organizzato o è organizzabile in un mo~ello-interpretativo. La molteplicità di approcci e modelli nasce dalle soluzioni-diverse adottate nella scelta del livello e dell'unità di analisi, e nelle procedure sperimentali di cui ci si avvale. Secondo il filosofo Pepper (1942), tutti i modelli interpretatiyi

~I!.o.Ae§cri':'i~il~_da un'analogia che chiama "metafora radice", termmerif'erito alprptotipo che riassume 'ìiria particdlàrnf1S1one epistemologica del mondo. Le ''metafore

iadice" ;·cui ])~~scirìO . essere-nconaam r viu:r api?roécr iisicolagi~G0i;:~ fondamentalmente quattro e sono imperniate attorno ad alcuni semplici concetti base: il meccanicismo, attorno alla nozione di macchina, il farm.ismo, attorno a quella di similarità,

l'organicismo, attorno al concetto di organismo vivente' e il contestual.ismo, attorno a

quello di atto che si presenta all'interno di una relazione fra eventi ambientali.

Ciascuno di questi modelli possiede specifici criteri per stabilire la verità degli assunti

causali e un insieme di regole per applicarli alla metodologia della ricerca.

Le visioni del mondo sono modelli molto generali che forniscono le basi categoriali per la conoscenza della realtà. Da un punto di vista puramente teorico, anche se

ciò non è praticamente mai vero, una visione del mondo è così generale che il suo

campo prospettico abbraccia tutta la realtà: in altre parole, potrebbe o dovrebbe fornire un'interpretazione o una rappresentazione di ogni fenomeno (anche questo però

non avviene). Sempre in termini puramente teorici, ma ancora una volta non in

pratica, una visione del mondo è così precisa da generare una e una sola interpretazione di ciascun fenomeno compreso nel suo campo d'azione.

Una visione del mondo fornisce alcune categorie, definibili anche come concetti

basilari sull'oggetto di studio, e regole che .governano le affei:mazioni su tale oggetto.

All'interno di ogni visione del mondo vi sono differenti modi di concettualizzare la

sostanza, l'attività, il cambiamento, la verità, la spiegazione, il valore e cosl via. Per

esempio, vi sono molti modi per affrontare problemi come la natura della sostanza e

del cambiamento, la natura della relazione tra parte e tutto, la natura del rapporto di

causalità.

Le regole influenzano la scelta dei metodi appropriati per la scoperta dei fatti; per

esempio, riguardano la scelta tra un metodo di ricerca analitico o sintetico, o la scelta di priorità per fatti ottenuti per mezzo dell'osservazione verso fatti desunti per

inferenza o dedotti razionalmente. Tutte queste differenze hanno almeno due fondamentali implicazioni: in primo luogo i concetti basilari e le regole connesse non possono essere violati nei modelli o nelle teorie derivati dalla visione del mondo o coerenti con essa, in secondo luogo le visioni del mondo e, conseguentemente, i sistemi

di conoscenza da esse influenzati, sono indipendenti l'una dall'altra.

4

Capitolo l

Secondo Pepper (1942) ogni metafora radice permette una e una sola interpretazione dei fatti e non è riducibile ad altre. l.;eclettismo, inteso come mescolanza di

elementi provenienti da approcci che fanno riferimento a metafore diverse, non è

ammissibile, né è consentito provare l'attendibilità di un modello mostrando l'esistenza di carenze in altri. Di converso, non è possibile criticare un modello teorico

basandosi su presupposti e categorie di un altro modello che viene descritto da una

metafora radice diversa. Questa, invece, sembra una prassi assai diffusa all'interno e

all'esterno della psicologia: si pensi, per esempio, a quanto accade in politica, quando si paragonano le posizioni di due partiti o di due paesi e si sentono giustificare,

non solo dall'uomo della strada, gli errori politici di un partito (o paese) paragonandoli agli errori commessi da un altro partito (o paese). Ciò è, da un punto di vista

logico, inaccettabile, ma comprensibile in quanto i partiti hanno l'obiettivo di conquistare voti l'uno a scapito dell'altro. Purtroppo, questa prassi illogica è comune

anche nel dibattito scientifico: per esempio, quando si afferma che la teoria alfa non

spiega adeguatamente il fenomeno X si assiste spesso alla replica: "Sì, però neanche

la teoria beta spiega bene il fenomeno Y". Ciò è più grave perché le teorie scientifiche non hanno (o non dovrebbero avere) voti da conquistare.

Il meccanicismo

Ritornando alla nozione di "metafora radice", Pepper (1942) include nel meccanicismo gli approcci fondati sulla metafora della macchina, composta da parti discrete

correlate ad altre. Tali approcci ipotizzano che l'organismo sia formato, al pari di una

macchina, da una serie di elementi, mossi da una "forza" interna e connessi in modo

che lo stato di ciascuno si modifichi al modificarsi dello stato dell'elemento cui è

concatenato. Il ricercatore che si muove all'interno di un'ottica meccanicistica ha,

quale scopo della propria attività, quello di scoprire le parti che costituiscono la

"macchina" e le relazioni esistenti tra loro. Per raggiungere questo scopo, lo scienziato si muove all'interno di un impianto metodologico di tipo ipotetico-deduttivo.

Egli prospetta ipotesi teoriche a priori, che verifica attraverso la prassi empirica, al

fine di convalidare la corrispondenza fra la costruzione teorica formale e i risultati

della ricerca (Hayes, Hayes e Reese, 1988). Il criterio di verità che guida lo studioso

"meccanicistà'' è basato sul grado di corrispondenza fra ciò che si suppone faccia la

macchina (ipotesi) e come essa in realtà si comporta (conferma empirica) (Morris,

1988). Applicando la metafora del meccanicismo ai processi di conoscenza, si può

dire che essa viene concepita come uri.a copia interna del mondo esterno, prodotta

attraverso una trasformazione meccanica. l.;organismo è essenzialmente passivo e il

suo sviluppo è una progressiva elaborazione o concatenazione interna di esperienze.

In psicologia, fra le correnti che hanno a fondamento la metafora meccanicistica,

vanno annoverate l'associazionismo, la psicologia S-R e il cognitivismo computazionale. Nelle teorie S-R la macchina ipotetica è costituita da una catena di connessioni. Le parti sono collegate fra loro in modo immediato, contiguo ed efficiente. La

catena non rappresenta altro che una successione di cause ed effetti, i cui cambiamenti sono riducibili, ed esattamente prevedibili, grazie alle forme primigenie e

immutabili degli stimoli e delle risposte. Attraverso la ricostruzione di queste catene

stimolo-risposta è possibile descrivere lo sviluppo di abilità molto complesse, derivate

dalla somma di più abilità semplici (Morris, 1988).

Le relazioni verbali: analisi e caratteristiche funzionali

5

Il cognitivismo computazionale è fondato sull'analogia metafora uomo-computer;

pur nelle diverse accezioni che questa metafora assume, l'uomo è concepito come

un'unità che elabora delle informazioni. Al pari di un computer che, grazie a un

apposito software, opera su un dato che è stato inserito nella sua memoria e lo elabora in maniera opportuna, così la mente umana tratta informazioni che giungono

dall'ambiente esterno attraverso un sistema di regole che integra il dato appena

acquisito attraverso il sistema percettivo con quelli giacenti in memoria. L'elaborazione dell'input porta alla formazione e all'immagazzinamento di una copia del

"mondo" -percezione e memoria - consentendo così all'uomo lo sviluppo della conoscenza. Lo scopo di uno scienziato cognitivista è quello di conoscere come la.

mente (hardware) è costruita e quali sono le regole (software) chene permettono il

funzionamento (Fodor, 1981).

·

Anche la psicoanalisi, in modo particolare nella prima formulazione è fondamentalmente una teoria meccanicista. l.;apparato psichico viene concepito come un'unione di tre istanze, l'Io, l'Es e il Super-Io in equilibrio dinamico fra di loro. La sua

funzione è quella di mantenere allivello più basso possibile l'energia interna di un

individuo attraverso un lavoro, che Freud chiama elaborazione psichica, di trasformazione e integrazione. Lo sviluppo della conoscenza umana è visto come una internalizzazione del mondo esterno che si trasforma in un oggetto interno.

Il formismo

La seconda metafora radice descritta da Pepper (1942) è il formismo, basato sul concetto di similarità. Chi si muove all'interno di questa visione analizza le caratteristiche formali degli oggetti alla ricerca di corrispondenze che ne consentano l'inserimento in un sistema, in una classificazione. Ciò può essere ottenuto analizzando due

aspetti che sono tipici di ogni evento, assolutamente distinti da esso, ma che non

possono essere percepiti all'infuori di esso: qualità e specificità.

Teoricamente, ciascun evento od oggetto può avere una serie infinita di qualità:

questo libro ha la qualità di avere un certo peso, una certa forma ed essere stampato

con una certa grafica. Una data qualità può assumere diversi aspetti particolari, teoricamente infiniti anche questi. Tuttavia, questo libro rimane tale: esso è l'attualizzazione di una o più speèifiche qualità. Eventi che hanno qualità in comune possono

essere raggruppati in classi. Ogni oggetto che ha le caratteristiche di questo libro,

può essere incluso nella classe "libri". Il concetto di causa, in un sistema "formistico", è inteso come "ponte" che collega due o più insiemi di caratteristiche particolari. Il mondo viene conosciuto direttamente e il criterio di verità è, come per il meccanicismo, la corrispondenza che, data l'estrema varietà all'interno delle singole

qualità, ha un'accezione molto ampia.

Un approccio orientato al formismo è alla base di alcune nosografie psichiatriche

come, per esempio, il sistema del Diagnostic and Statistica! Manual of Menta! Disorders,

attualmente giunto alla revisione della sua quarta edizione nota come DSM-N-TR

(American Psychiatric Association, 2000). In questo sistema la tradizionale nosografia, basata su patologie identificabili attraverso una costellazione di sintomi (sindromi), è stata abbandonata in favore di una classificazione che tenga conto di varie

qualità organizzabili in classi di "disturbi". La diagnosi è formulata sulla base della

comparsa di sintomi individuali (caratteristiche formali). Dato che le caratteristiche

6

Capitolo l

individuali possono essere ascritte a una serie infinita di classi formali, il manuale

individua cinque assi, come indispensabili e fondamentali per una corretta diagnosi,

che nasce dalla collocazione che i segni formali (sintomi) hanno nei vari assi e dalla

loro integrazione in un unico quadro di riferimento.

l:organicismo

La terza metafora radice è l'organicismo, il cui modello è la crescita dell'organismo.

Lo sviluppo di un individuo viene, infatti, inteso come un passaggio continuo e ordinato da uno stadio a un altro. Lo scienziato "organicista" spiega lo stato .attuale di

una persona descrivendo gli stadi attraverso i quali è passato e le regole. che hanno

operato i cambiamenti. l:organismo è concepito come un insieme, poiché le parti

che lo compongono hanno senso solo al suo interno. La conosceriza viene acquisita

attraverso l'attiva costruzione del mondo. Il criterio di verità è la coerenza: quando

una serie correlata di argomentazioni converge verso una conclusione, la coerenza

interna di questa struttura è il criterio che rende le conclusioni vere (Hayes, Hayes e

Reese, 1988).

La teoria piagetiana dello sviluppo infantile è un tipico esempio di teoria organicista. Per Piaget (1950) il bambino attraversa quattro stadi di sviluppo cognitivo: il periodo sensomotorio in cui la cognizione è strettamente legata alla stimolazione esterna, il periodo preoperatorio, caratterizzato dallo sviluppo del linguaggio e dalla comparsa della capacità di rappresentazione simbolica delle cose, il

periodo delle operazioni concrete, in cui compare la capacità di afferrare le più

complesse relazioni di causa-effetto, e il periodo delle operazioni formali, in cui si

struttura la forma adulta di logica e giudizio critico che conduce alla risoluzione

di problemi molto complessi. Il bambino, grazie al contatto continuo con l'ambiente che lo circonda, costruisce la sua conoscenza che, per Piaget, consiste nell'assimilazione di nuovi schemi per superare lo stato di disequilibrio cognitivo che

si produce quando un bambino incontra, per la prima volta, una particolare situazione-problema.

Il contestualismo

Infine la quarta metafora radice, il contestualismo, è basata sull'atto che si presenta

seriza soluzione di cÒntinuità in un conÙ$tO. l:organismÒ in un ·sistema contestua- · ··

listico non "è", ma "diviene" attraverso continue interazioni con gli elementi del

contesto. Il contesto è analizzato nella sua estensione nel tempo e nello spazio, le

cui grandezze sono definibili a piacere, e l'atto che si presenta al suo interno può

andare dal più fine movimento muscolare alla più complessa sequenza comportamentale. Chi si muove all'interno di un sistema contestualistico, rischia però di

innescare una regressione ad infinitum: l'analisi di elementi di un contesto rimanda ad altri elementi, ad altri contesti e così via. Il criterio per uscire da questo circolo vizioso, che è il criterio per stabilire la "verità dei fatti", è essenzialmente

pragmatico. Lo studioso contestualista non ha bisogno di verificare alcuna teoria a

priori: il criterio che guida e verifica la sua azione scientifica è "la previsione e il

controllo" degli eventi che sono l'oggetto del suo studio (Morris, 1988; Hayes,

Hayes e Reese, 1988).

Le relazioni verbali: analisi e caratteristiche funzionali

7

Un esempio di approccio contestualista, all'interno d~lla psicologia, è quello noto

come "analisi del comportamento" (behavior analysis), definita da Hineline (1990)

come la scienza che studia e descrive le proprietà della relazione fra l'organismo e

l'ambiente. Secondo Skinner, i cui scritti teorici e ricerche hanno dato notevole impulso a questo indirizzo, i compiti di una scienza del comportamento sono, appunto,

la previsione e il controllo (Skinner, 1953). La previsione viene conseguita descrivendo le modificazioni nelle variabili dipendenti a seguito dei cambiamenti in quelle indipendenti; il controllo o post-visione, attraverso la manipolazione di queste ultime. Le variabili indipendenti sono perciò identificate sulla base di una duplice caratteristica: esse devono consentire l'azione predittiva e quella manipolativa. Gli

eventi che favoriscono solo l'uno o l'altro aspetto non possono esser~ accolti in un'analisi sperimentale del comportamento (Hayes e Brownstein, 1986, 1987).

Tali dichiarazioni di principio relative allo studio di variabili "oggettivabili" hanno creato e continuano ancora a creare fraintendimenti all'interno della comunità

scientifica. Skinner (1953) non ha mai negato, come molti ritengono (vedi, per es.,

Miller, 1988), l'esistenza del pensiero o di eventi "sotto la pelle"; tali eventi esistono

e vanno studiati in quanto atti comportamentali, al pari di quelli pubblicamente

osservabili. La loro non accessibilità all'osservazione pubblica non è un limite posto

al loro studio, anche perché la soglia di osservabilità è funzione di molti fattori

(Moderato, 1991; Palmer, 1991). Tuttavia, Skinner e gli "analisti del comportamento" ritengono che ridurre le cause del comportamento pubblicamente osservabile a

eventi covert porterebbe a un'analisi causa-effetto di tipo comportamento-comportamento, inefficace dal punto di vista della previsione e del controllo (Hayes e Brownstein, 1986).

Marr (1993) offre una differente interpretazione del contestualismo e del meccanicismo e, conseguentemente, della "metafora" alla base dell'analisi sperimentale del

comportamento. Secondo Marr (1993), il contestualismo è un concetto "mal rappresentato" e, forse, non è nemmeno ammissibile perché vuoto di significato. Al

tempo stesso, il meccanicismo verrebbe erroneamente presentato, dimenticando che

nella sua "metafora radice", in realtà, è ampiamente compreso anche il contestualismo, o quanto meno il concetto di contesto che ne rappresenta l'aspetto psicologicamente più rilevante in quanto si contrappone a un concetto, quello di associazione,

che risulta sotto molti aspetti psicologicamente inapplicabile.

Come abbiamo già illustrato, secondo l'interpretazione epistemologica più accreditata, alla base del meccanicismo vi è la metafora della macchina, un insieme composto di parti discrete, la cui descrizione in relazione alle diverse componenti ne

consente la comprensione e conseguentemente l'azione totale del sistema macchina.

Tuttavia, osserva Marr (1993), un fulcro è tale solo se fa parte di una leva insieme a

una barra. Ovvero un fulcro assume questa funzione solo nel "contesto" di una leva e

non potrebbe esistere come "fulcro" indipendentemente dal ruolo svolto in essa.

Qualsiasi parte di una macchina non potrebbe svolgere alcuna funzione indipendentemente dalla macchina nel cui "contesto" entra come componente. Non ci

sarebbe, continua Marr, alcuna esigenza di inquadrare l'analisi del comportamento

all'interno del contestualismo se esso, e soprattutto il concetto di contesto, viene già

contenuto nel meccanicismo.

D'altra parte, la metafora del contestualismo come "atto in divenire" per Marr

risulta priva di significato. Prendiamo, per esempio, una legge tratta dalla fisica

8

Capitolo l

classica considerata per antonomasia meccanicista, la legge di Newton, formata

dalla relazione fra tre variabili: forza, massa e accelerazione (F = m • a). Nessuno

dei termini della legge può essere definito indipendentemente dagli altri due.

Ugualmente, nessuno dei termini dell'operante skinneriano, evento antecedente,

comportamento e conseguenza, può essere descritto e analizzato senza essere posto

in relazione con gli altri due. L'analisi del comportamento attraverso la contingen~

za a tre termini implica la descrizione delle proprietà e delle interrelazioni fra ri~

sposta, conseguenze ed eventi antecedenti. Il contesto, sia in fisica sia nell'analisi

del comportamento, definisce i limiti di applicabilità delle leggi in casi specifici,

ma nQn I1e pone in discussione la validità. Variabili come lo stato.iniziale, l'attrito,

la pendenza del declivio o la presenza di ostacoli possono determinare il punto di

arrivo o la velocità finale di una palla che rotola lungo un pendio, ma non minano

'la validità della legge che calcola la forza assunta in un dato punto da un corpo

che rotola. Allo stesso modo la specie, la storia di un individuo, il setting possono

modulare la rilevanza o l'ampiezza degli eventi stimolo e, conseguentemente,

influenzare le caratteristiche della risposta. Il contesto, per Marr (1993 ), non fa

parte della legge alla quale si applica, ma fornisce un quadro di riferimento per ve~

rificare la validità di quella stessa legge.

Ritornando al concetto di "metafora radice", tutti gli approcci seguiti in psicolo~

gia sono collocabili, più o meno immediatamente, all'interno dell'analisi epistemo~

logica di Pepper (1942). Ed è, per questo, altrettanto comprensibile come sistemi de~

scrivibili in base a "metafore radice" differenti propongano letture divergenti che

danno spesso origine a diatribe, per lo più inconciliabili, sullo stesso evento. Il lin~

guaggio è perciò interpretato in modi diversi anche se i vari approcci tendono a

obiettivi simili: l'indagine delle sue modalità di acquisizione e mantenimento nel

tempo. Ciò che differenzia però le varie posizioni teoriche è il modo in cui tale ap~

prendimento viene sperimentalmente studiato e spiegato. Nel condurre la loro ana~

lisi del linguaggio, le varie correnti psicologiche prendono in considerazione almeno

tre punti (Chase, 1986):

a. struttura e funzione del linguaggio;

b. apprendimento del linguaggio;

c. meccanismo di insorgenza delle differenze individuali.

A questi punti potremmo aggiungerne un quarto:

d. l'identificazione di un'unità d'analisi.

Le teorie associazioniste

L'associazionismo ha una lunga tradizione all'interno della psicologia che risale ad

Aristotele e, attraverso Locke e l'empirismo inglese, arriva fino a Stuart Mill e al po~

sitivismo. Secondo gli associazionisti la conoscenza deriva direttamente dall'espe~

rienza col mondo circostante e consiste nella formazione di associazioni fra eventi

stimolo e risposte. L'apprendimento di un'abilità, un contenuto, un comportamento

è funzione di una successione lineare, gerarchica e continua di cause ed effetti: i

cambiamenti che si osservano nel corredo di risposte di un individuo possono essere

Le relazioni verbali: analisi e caratteristiche funzionali

9

previsti perché sono riconducibili a risposte e cause già comparse in passato (Morris,

1988). L'acquisizione di un comportamento o di una nozione yiene descritta in ter~

mini di relazione se~allora, stimol.o~risposta, cioè in termini di rapporti di causa~effetto

fra variabili indipendenti e variabili dipendenti.

L'azione complessa è un composto associativo di elementi base e delle loro inter~

relazioni, per cui si ammette che identici elementi risposta e identici elementi sti~

molo abbiano identici significati e funzioni. Il linguaggio si svilupperebbe grazie alla ·

formazione di relazioni esplicite fra stimoli e risposte, verbali e non verbali, organiz~

zate in senso gerarchico dalle più semplici alle più complesse. L'acquisizione dellin~

guaggio viene, in altre parole,· concepita come una catena di risposte condizionate

che, dai primi riflessi che controllano l'apparato II,luscolare vocale, porta a quelli che

controllerebbero l'acquisizione del significato dei vocaboli (Watson, 1930). Le leggi

sottese~ all'apprendimento del comportamento non verbale sono valide anche per

quello verbale: il comportamento verbale è rafforzato dall'uso, si estingue se non è

messo in pratica e viene influenzato, positivamente o negativamente, da apprendi~

menti precedenti (Chase, 1986).

Secondo Watson (1930), un bambino comincerebbe ad acquisire il linguaggio

producendo rumori quasi casualmente ed emettendo una serie di suoni. Con le

prime lallazioni si verrebbe a determinare una risposta condizionata circolare fra

"produrre il suono" e "sentirlo". I genitori, imitando i suoni del figlio, riprodurrebbe~

ro quello stimolo acustico in grado di elicitare le risposte dalle fibre muscolari ·prepo~

ste alla produzione dei suoni. Successivamente, attraverso processi imitativi, il bam~

bino imparerebbe a produrre anche suoni nuovi emessi dagli adulti. Alla fine, l'adul~

to mostrerebbe al bambino un oggetto, invitandolo a ripeterne il nome. La ripetizio~

ne del nome di un oggetto in sua presenza sarebbe, a sua volta, il primo gradino della

scala che porta alla formazione del pensiero. In questo modo si svilupperebbero quel~

le associazioni fra stimoli visivi e stimoli acustici per cui, dopo n abbinamenti, la sola

presenza della prima classe di stimoli è sufficiente per elicitare nel bambino quelle

risposte muscolari che portano alla produzione del suono.

Vari tipi di esperienze possono avvalorare un'ipotesi associazionista del linguaggio.

Chi si dedica ai giochi di enigmistica conosce certamente quelli in cui bisogna com~

pletare la frase con la parola mancante. Vi è una forte tendenza .a completare la frase

·"Cane e _ _" con la parola "gatto"., perché è l.ina d~lle più frequenti associazioni

del linguaggio corrente. Esperimenti sulle assoCiazioni di parole venivano già con~

dotti circa cent'anni orsono. Sir Francis Galton, alla fine dell'800, studiando l'asso~

ciazione fra parole scopri che alcune erano molto comuni e venivano richiamate

molto rapidamente, altre di converso lo erano meno e venivano richiamate molto

lentamente. Kent e Rosanoff (1910) studiarono come un gruppo di 1000 persone

rispondeva associando un termine a 100 nomi e aggettivi inglesi familiari, ricavando

una curva della frequenza di comparsa delle associazioni. Altri indici di forza associa~

tiva sono stati sviluppati da altri autori (vedi Moderato, 1989).

Anche esperimenti che non hanno apparente relazione con l'apprendimento ver~

bale sembrano sostenere una teoria associazionista del linguaggio. Per esempio, un

soggetto sottoposto a condizionamento salivare usando come stimoli parole neutre

quali "tavolo" risponde, in un test di generalizzazione, anche a parole a essa semanti~

camente associate, come "sedia", più che a parole graficamente simili (come "cavo~

lo") (Razran, 1949).

lO

Le re/azioni verbali: analisi e caratteristiche funzionali

Capitolo l

Per riassumere, secondo il modello associazionista l'apprendimento di un contenuto e, nel nostro caso, del linguaggio è influenzato:

l. dalla somiglianza formale fra gli stimoli antecedenti passati e quelli attuali;

2. dalla frequenza di presentazione delle relazioni S-R in passato;

3. dalla relazione gerarchica fra le relazioni S-R.

Le teorie dell'apprendimento, da Thorndike e Watson, via via fino a Guthrie,

Hull e Spence, Dollard e Miller, che hanno dominato la scena della psicologia

americana fino alla fine degli anni '60, sono teorie prevalentemente associazioniste. Esse sono state, per hmgo ·tempo, genericamente etichettate come "comportamentismo" o "neocomportamentismo". È proprio contro queste scuole, trasformatesi in establishment, che, alla fine degli anni '50, è emersa la reazione cognitiva,

sintetizzata paradigmaticamente nella famosa critica di Chomsky (1959) .allibro

Verbal Behavior di Skinner (1957).

Peccato che le critiche siano state focalizzate esclusivamente sul pensiero e sull'opera di Skirmer, che non appartiene né alla psicologia S-R né a questo "comportamentismo". Questa confusione ha portato molti studiosi (per es., Chomsky,

1967; Miller, 1988) a commettere tre tipi di errori: il primo, come già àetto, quando ravvisano in Skinner il principale esponente di questa corrente; il secondo,

quando spostano la critica dal piano scientifico a quello dell'attacco ad personam

(Czubaroff, 1988); il terzo, quando pensano di criticare l'approccio operante, riassumibile in una metafora contestualista, confondendolo con l'approccio associazionista, riassumibile in una metafora di tipo meccanicista (Morris, 1988; Hayes,

Hayes, e Reese, 1988). Per fortuna, oggi accade anche che autori cognitivisti (per

es., Harris e Coltheart, 1986) o neutralmente critici (Reese, 1991) riconoscano

che la critica di Chomsky, giustificata come reazione alla psicologia neocomportamentista, è stata inaccettabilmente violenta, più ideologica che scientifica, e

oltretutto diretta su un bersaglio clamorosamente errato: giusto il pretesto, ma sbagliato il contesto.

Il cognitivismo

Nell'interpretazione corrente che le teorie· ~ognitiviste danno dell'apprendimento, il

cambiamento nel comportamento osservato {variabile dipendente) è attribuito

all'effetto delle attività cognitive che si ipotizza siano influenzate dalle manipolazioni delle situazioni stimolo sperimentali (variabili indipendenti). In altre parole, si

presume che fra la variabile ambientale (input) e quella comportamentale (output),

intervengano dei processi cognitivi con funzione di mediatori. Processi come pensiero o conoscenza, rivestono questa funzione mediatrice e sono ritenuti essenziali per

la spiegazione del comportamento.

I.:uso di termini tipici del linguaggio informatico non è casuale: infatti, gli studiosi

di orientamento cognitivo, come abbiamo già detto, concepiscono la conoscenza come insieme di informazioni. Essi ritengono che l'organismo umano sia un sistema di

elaborazione dell'informazione e descrivono (e alcuni anche spiegano) il comportamento umano attraverso la formulazione di un modello computazionale. Gli stimoli

ambientali sono, in sostanza, fissi e immutabili, come le schede perforate dei primi cal-

11

colatori, e il compito di valutarli e decidere di conseguenza è devoluto, in questi modelli, all'organismo. La conoscenza di un individuo è suddivisibile in due piani: l'insieme delle rappresentazioni interne a esso (la conoscenza propriamente detta) e la

consapevolezza di quest'insieme (la metaconoscenza) (Hineline e Wanchisen, 1989).

Il cognitivismo, come del resto il comportamentismo, da cui (e in reazione a cui)

nasce, non è una scuola, per lo meno non nel senso in cui lo è stata la Gestalt o la

psicoanalisi freudiana- Attorno a questi assunti epistemologici di base si sviluppano

diverse posizioni che possono essere classificate in vari "livelli" a seconda della

diversa accezione che assume la metafora del computer. Reese (1989) ne descrive

quattro.

È una vera e propria emulazione di attività tipicamente umane implementata attraverso un programma in un computer. La macchina

viene programmata per generare un'analogia del comportamento

umano.

livello II. Sono modelli teorici in cui viene utilizzata, in maniera piuttosto letterale, la terminologia informatico-computazionale, ma non sono

programmi per computer. La rappresentazione dell'attività cognitiva

umana assume la forma di un diagramma di flusso, ma non è un vero

e proprio programma per computer. Esempio tipico per questo livello

sono i modelli HIP, proposti fra gli altri, nel campo della memoria, da

Atkinson e Shiffrin ( 1968).

Livello III. Sono modelli in cui il linguaggio informatico viene utilizzato in

senso metaforico, come nel caso del classico modello TOTE di

Miller, Galanter e Pribram (1960).

livello N. Le teorie cognitive incluse in questo livello hanno una portata più

vasta, ma una minore precisione dei modelli inclusi nel livello III e

non utilizzano il vocabolario informatico.

livello I.

Indipendentemente dal livello in cui possiamo classificare ciascuna metafora computazionale, l'assunto comune a tutte le teorie cognitive è che l'attività mentale sia

~'causa" del comportamento, verbale o non verbale e, quindi, causa dell'apprendimento del linguaggio (Chomsky, 1959; Fodor, 1981). Esso verrebbe acquisito grazie ai processi di codifica, immagazzinamento e decodifica. Tali processi porterebbero alla formazione di un lessico mentale, che rappresenterebbe l'insieme della parole conosciute

da una singola persona. L'utilizzazione effettiva del linguaggio dipenderebbe dalla

competenza che l'individuo possiede: la lingua è "qualcosa" che l'individuo "padroneggia". Un sistema di regole consente la corretta utilizzazione di questo lessico.

Per riassumere, gli assunti di base del modello cognitivo sono:

a.

b.

c.

d.

esiste un'attività mentale interna che può essere determinata;

che è strutturalmente connessa al sistema percettivo;

che non può essere descritta dalle stesse regole del comportamento osservabile;

che può essere inferita osservando l'input ambientale e l'output comportamentale;

e. che è causa del comportamento osservabile e, quindi, anche del linguaggio,

del suo apprendimento e del suo uso.

12

Le relazioni verbali: analisi e caratteristiche funz;ionoli

Capitolo l

L:intercomportamentismo

Fondatore e ispiratore dell'approccio intercomportamentista è stato Jacob Robert

Kantor (1888-1984), allievo a Chicago, come J.B. Watson, dei funzionalisti Dewey, Carr e Angeli; quest'ultimo fu anche relatore della sua tesi di dottorato. Kantor, insoddisfatto delle tendenze dominanti a quell'epoca, concepisce la psicologi-a

come scienza naturale, diversa dalle scienze fisiche e biologiche, ma sul loro stesso

piano di continuità. Inizialmente egli chiama il proprio approccio orga:nismic psychology, termine che cambierà intorno alla metà degli anni '30 in interbehavioral

psychology, per distinguerlo da quello di altre psicologie su base organica (Kantor,

1971). .

)?er la sua analisi Kantor prende a prestito dai funzionalisti alcuni concetti che

·inserisce nel suo sistema: adattività, funzione e .contesto. Se l'accezione- dei primi

due è in parte modificata rispetto a quella che i funzionalisti avevano dato a questi

termini, l'ultima è accolta in pieno. Angeli e Carr descrivevano l'adattamento di un

organismo all'ambiente in termini strettamente darwiniani, come modificazione che

ha il fine di aumentare le probabilità di sopravvivenza di un individuo. Kantor

modifica la teleologia implicita nei funzionalisti, affermando che le probabilità possono non solo aumentare, ma anche diminuire, a seguito delle modificazioni portate

a un organismo dalla sua attività psicologica. Similmente a Kantor, Angeli e Carr

usano il concetto di "funzione", per riferirsi a ciò che un organismo "fa" e, più specificamente, alle azioni che la mente compie nel mediare il contatto dell'organismo

col suo ambiente. Kantor è, tuttavia, più vicino a una visione matematica: per lui la

funzione rappresenta la relazione commutativa derivata fra un organismo che risponde e un evento che stimola (Parrott, 1984 ).

L'organismo di un individuo è visto nella sua progressiva evoluzione determinata

dalla continua interazione con l'ambiente che ne influenza, di converso, la struttura

e la funzione. Per Kantor il comportamento è "adattamento", modificazione di un

organismo nella sua interazione con l'ambiente. Gli adattamenti, in base alla loro

funzione, possono essere distinti in manipolativi, affettivi, cognitivi e linguistici

(Bijou, Umbreit, Ghezzi e Chao, 1986).

Se intendiamo l'adattamento come interazione fra individuo e ambiente, dobbiamo ammettere l'interdipendenza di stimolo e risposta, poiché se esiste una rispost;:t

deve· esserci qualcosa cui rispondere e, viceversa, se esiste uno stimolo è perché vi è a

esso una risposta (Smith, 1984). Stimolo e· risposta devc;mo, quindi, essere concettualizzati e studiati c6me eventi reciproci di im campo, poiché qualsiasi cambiamento dell'uno modifica profondamente anche l'altro, anche se, per motivi pratici di

studio e sperimentazione possiamo enfatizzare per volta solo uno dei due estremi

della relazione.

Unità fondamentale della costruzione teorica kantoriana è ciò che viene chiamato "segmento comportamentale". Tale unità include i fattori che compongono un

evento psicologico e che operano in un campo, riassunti nella formula:

PE = f(sf,

rf, h, s, m)

dove PE = evento psicologìco (psychological event), sf = funzione stimolo (stimulus

function), rf =funzione risposta (response function), h= storia intercomportamentale di

un individuo (interactionalhistory), s :=ambiente immediatamente circostante (setting),

13

m= mezzo di contatto (medium) come, per esempio, la luce. L'evento psicologico è

funzione, per Kantor, di uno stimolo e di una risposta, della storia individuale, della

situazione ambientale in cui stimolo e risposta compaiono e del mezzo attraverso cui

organismo e ambiente vengono a contatto.

La funzione-stimolo di un oggetto varia in rapporto ai contatti che un organismo

ha avuto con esso. Nel corso del tempo gli stessi oggetti possono via via assumere

funzioni differenti per lo stesso individuo. Analogamente allo stimolo, la risposta

non è un evento statico, ma il fattore dinamico in una situazione complessa, uno

degli elementi di una interrelazione psicologica.

Se lo stimolo e la risposta sono interdipendenti, dovrebbe esistere un meccanismo

che renda possibile determinare quale funzione stimolo e quale funzione risposta

entrino in gioco in un dato momento. Kantor, individua questo meccanismo in un

evento evolutivo che chiama interactional history. Le proprietà funzionali dello stimolo e della risposta sono determinate dalle interazioni che sono avvenute in passato

fra organismo e oggetto stimolo.

La storia intercomportamentale di un individuo si compone, quindi, di due aspetti: (a) lo sviluppo delle risposte e delle loro funzioni; e (b) lo sviluppo delle funzioni

degli stimoli. La storia intercomportamentale è parte integrante di ogni evento

psicologico e contribuisce a determinare le caratteristiche funzionali della risposta e

dello stimolo, definendo in tal modo il significato degli atti. Per riassumere, una

risposta dipende dalla storia di interazioni con lo stimolo e la sua funzione può variare al modificarsi di quest'ultimo, anche se mantiene identiche caratteristiche motorie rispetto alle precedenti.

Kantor postula che le interazioni avvengano sempre in un determinato contesto.

Gli eventi situazionali, che egli definisce setting event, sono componenti intrinseche all'atto interazionale e comprendono sia le condizioni fisiche dell'ambiente

(temperatura, luogo ecc.) sia quelle dell'organismo (fatica, ingestione di alcol, stato di salute ecc.). Tali fattori interessano l'individuo che agisce, lo stimolo e l'interazione nel suo complesso e possono pesantemente determinare quali fra le possibili funzioni dello stimolo e della risposta saranno messe in opera in quella determinata occasione.

Kantor, conseguentemente, non può accettare l'idea che il linguaggio sia composto da unità base (fonemi o· allofoni), combinate a livello cerebrale, che ·1e parole

siano sostituti simbolici delle· idee e che· il dialogo sia un proC:esso fra una fonte che

codifica-trasmette e un· Individuo che riceve-decodifica. Egli lo considera interaiione, una relazione commutativa fra lo stimolo e la risposta, un comportamento adattivo al pari di quello non verbale. Le interazioni linguistiche sono atti che le persone

compiono quando si adattano ad altri individui, a oggetti ed eventi, quando chi

parla, stimolato da chi ascolta e da un oggetto o situazione, emette quell'atto verbale

in un preciso contesto. Esiste però una differenza fra le relazioni linguistiche, formate da situazioni funzionali in cui sono presenti due eventi-stimolo, e quelle non linguistiche in cui, al contrario, esiste un solo stimolo. Chi parla, infatti, interagisce simultaneamente con due eventi-stimolo: l'ascoltatore e la cosa o la situazione di cui

si parla. Allo stesso modo, chi ascolta si pone in rapporto con chi parla e con la cosa

di cui si parla. Il linguaggio è perciò un atto referenziale che non si basa su alcuna

simbolizzazione e non richiede alcun interprete; chi parla mette in relazione qualcuno a qualcosa.

14

Le rela:zjoni verbali: aTUÙ.isi e caratteristiche funziona}i

Capitolo I

Tabella l . l

Per riassumere, nell'approccio intercomportamentista:

a. lo sviluppo del comportamento verbale e non verbale di un individuo è visto

come frutto della progressiva interazione .fra l'organismo e l'ambiente che lo

circonda;

b. gli eventi ambientali, identificabili come stimolo e risposta, sono interdipendenti e reciproci, qualsiasi cambiamento nell'uno modifica anche l'altro;

c. l'evento psicologico è funzione, oltteché dello stimolo e della risposta, anche

della storia intercomportamentale di un individuo, dell'ambiente immediatamente circostante e del mezzo di contatto;

d. il linguaggio è un atto referenziale in cui chi parla reagisce contemporaneamente a due situazioni stimolo: l'ascoltatore e la cosa o la situazione di cui si

parla;

e. chì àscòlta si pone in rapporto con chi parla e l'oggetto l'evento dicùf si

parla.

o

15

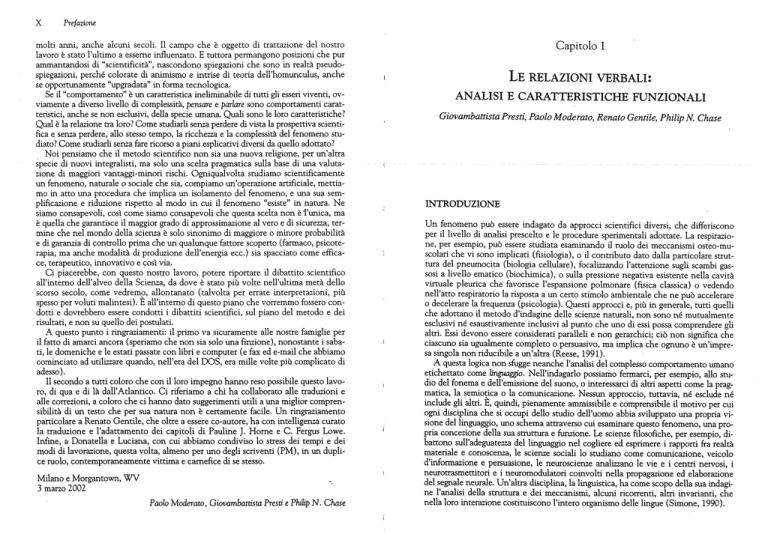

Confronto tra il condizionamento di tipo S e di tipo R

TIPO S

TIPO R

Paradigma:

Paradigma:

s....... R

Elicitazione della risposto

- Sostituzione dello stimolo

Formazione di un nuovo riflesso

+

s !rinforzo)

Emissione del~a risposta

Nessuna sostituzione dello stimolo

Rafforzamento di un comportamento

già presente

I.: analisi del comportamento

Vaggettivo/sostantivo operante è un termine fondamentale per l'analisi che Skinner

fa del comportamento umano e animale e per quanto riguarda molte diatribe che

hanno radicalizzato alcune posizioni all'interno della psicologia, contribuendo a erigere muri di incomprensione. Vuso che del termine si farà in questo lavoro va al di

là del particolare preparato sperimentale, per qualificare l'epistemologia che guida

l'attuale analisi sperimentale del comportamento e che sarà dettagliatamente illustrata nel corso del capitolo.

Il vocabolo o.t?p.ifpU_ trae origine dal nome dato all'unità di analisi elaborata da

Skinner (1938fper studiare il comportamento animale e umano, nata in alternativa

ai modelli sperim~ntali ~Jl~P..§iç_olggJ.a..riflessologica.basata .sugli esperim~ di

Pavlov, Sherrington e Rudolph Magnus. Le loro metodologie mal si adattano allo

~el comport!I!P-$.!!~0 yç>h_çi_yg1.,pJ>jf~1~g~lJ.ip~:aiiTinali,__spesso sottoposti a

interventi di ablazione parziale o totale di parti del sistema nervoso centrale o periferico, in situazioni fortemente restrittive. Il riflesso, d'altra parte, non rappresenta per

Skinner (1931, 1938) un'unità d'analisi adatta a valutare e giustificare l'estrema

variabilità nel comportamento di un organismo che si muove liberamente nel proprio ambiente. La formulazione del riflesso come atto involontario, inconsapevole e

non appreso, nel significato tradizionale attribuitogli da Cartesio, non è assolutamente applicabile alla spiegazione del comportamento umano, volontario, cosciente

e acquisito attraverso l'apprendimento.

Skinner perciò fa una distinzione fra due tipi di riflesso, uno in cui la risposta è

strettamente collegata a uno stimolo precedente, elicitante, chiamato riflesso di

Tipo S o Tipo II, e un secondo in cui la risposta è apparentemente libera da qualsiasi

relazione con un precedente evento ambientale, che viene chiamato riflesso di Tipo

R o Tipo I (Skinner, 1935, 1937). Venfasi che Skinner poneva nei primi articoli su

una relazione lineare, assimilabile a un riflesso, cederà progressivamente il posto a

una visione centrata sulla relazione fra le conseguenze di un atto e gli eventi che lo

precedono chiamata contingenza a tre termini, termine usato per etichettare la rela-

la risposta produce la conseguenza

lo stimolo condizionato prepara l'organismo

al rinforzo incondizionato che segue

Iii rinforzamento)

la risposta non modifica l'ambiente

la risposta opera sull'ambiente modificandolo

Mediato comunemente dal SN autonomo,

mette in gioco muscoli lisci e ghiandole

Mediato dal SN somatico mette in gioco

i muscoli scheletrici

Parametri di misura: ampiezza e latenza

Parametri di misura: frequenza dellci risposta,

della risposta

talvolta latenza

IDa: Keller e Schoenlield, 19511

zione fra tre elementi: lo stimolo, la risposta e le conseguenze di essa. Sfortunatamente, questo passaggio sembra essere sfuggito a molti psicologi, se ancora oggi è

possibile rinvenire nei testi affermazioni che descrivono l'analisi del comportamento delineata da Skinner come una psicologia di tipo S-R (per es., Weinstein e

Mayer, 1986).

Skinner, in realtà, sostiene che non solo è assolutamente insufficiente e inadeguato parlare di comportamento in termini di riflesso, ma lo è anche in termini di singole risposte: esse si presentano una volta sola e ognuna non è mai uguale a un'altra,

in quanto può variare nella forma, forza, ampiezza e direzione. Due o più risposte

possono condividere identiche proprietà strutturali o formali, ma non saranno mai

uguali fra di loro. È perciò necessario ricorrere a un criterio, quello delle proprietà

"funzionali", che permetta di riunire in una classe risposte che le condividano: tali

proprietà risiedono nella relazione che lega le risposte agli eventi antecedenti e a

quelli conseguenti. Il livello di analisi che sceglie è quello della classe di risposte: l'operante è una classe di risposte.

16

Capitolo l

L'operante ha tutte le caratteristiche che ne consentono lo studio con la metodologia delle scienze naturali (Moderato e Chase, 1994). Esso è l'insieme di atti che si

presentano nel tempo in determinate condizioni ambientali. Il concetto di operante

come classe di risposte, fatte salve alcune caratteristiche particolari, è simile al concetto di specie come classe di individui. Al pari dell'operante anche la specie è un

aggregato di singoli eventi (organismi) che non sono riunibili in uno stesso luogo

allo stesso tempo, e ha quindi una dislocazione che si estende nello spazio e nel

tempo. Tuttavia, queste qualità non ne impediscono lo studio: anzi rappresentano,

assieme al variare delle singole caratteristiche di ciascun individuo, la varietà su cui

agiscono i meccanismi selettivi che permettono l'evoluzione di ogni specie

(Hineline e Wanchisen, 1989). Parimenti, si può parlare di operante come substrato

per l'azione di meccanismi di evoluzione comportamentale sia a livello individuale

sia sociale (Catania, 1994; Skinner, 1966a, 1981, 1985, 1990).

Una classe operante di risposte viene definita dagli effetti che esse hanno sull'ambiente, se questi alterano le probabilità della loro comparsa al presentarsi della

medesima situazione ambientale. In altre parole, un operant~ è una classe di risposte

influenzata. c!a.!le çQns.eguenze che le stesse risposte, a essa appartenenti, oétei:ffiinano.Le conseguenze sono, a loro volta, gli eventi ambientali che consentoncn'ì:Clentifkazione e la selezione di una determinata classe di risposte. Questa definizione di

classe di risposte è strettamente legata alle loro proprietà comportamentali e non

alle loro caratteristiche fisiche o fisiologiche.

Gli equivoci e i voluti (o meno) malintesi, fuori e dentro il comportamentismo,

sono essenzialmente dovuti, come abbiamo già detto, all'intrinseca difficoltà nel definire in modo chiaro e preciso il concetto di operante. Skinner (1953) definisce operante la classe di risposte, unità di misura di una scienza del comportamento il cui fine è la previsione e il controllo. Il termine indica che il comportamento opera sulle

condizioni ambientali generando conseguenze e che queste ultime determinano

"... le proprietà con riferimento alle quali certe risposte vengono giudicate simili..."

(Skinner, 1953 pag. 91, ed. it.), e che rappresentano, in ultima analisi, i criteri che

ne consentono l'inclusione nella classe (Catania, 1973, 1984 ).

Tanto per semplificare le cose (apparentemente) l'operante può essere inteso in

due modi: in senso funzionale e in senso descrittivo. La comprensione del concetto

di operante funzionale è un punto critico per la comprensione della posizione teorica

dell'analisi del comportamento. .

Catania (1973) ha definito l'operante funzionale come la distribuzione di comportamenti selezionati da una contingenza di rinforzo. Le distribuzioni comportamentali

si spostano in funzione delle contingenze che selezionano quali risposte produrranno

un rinforzamento. Le risposte che non soddisfano le condizioni stabilite dalle contingenze di rinforzamento non vengono rinforzate. Anche lievi cambiamenti nelle

contingenze, tuttavia, modificheranno le distribuzioni di risposte in modo tale che la

distribuzione potrà includere risposte che prima non si erano verificate. Per esempio,

le procedure di shaping si basano proprio su questi cambiamenti progressivi nelle

contingenze (Galbika, 1994; Shahan e Chase, 2001).

L'operante funzionale si contrappone all'operante descrittivo. Il termine operante

descrittivo si riferisce alla descrizione puramente topografica di una contingenza di

rinforzamento. La differenza tra questi due usi del concetto di "operante" si comprende meglio prendendo in considerazione la descrizione di un modello sperimen-

Le relazioni verbali: analisi e caratteristiche funzionali

17

tale di rinforzo. L'operante descrittivo si riferisce al programma e ai suoi parametri.

Per esempio, un programma a Intervallo Fisso 10 s stabilisce che una risposta che

compare dopo che sono passati dieci secondi riceverà un rinforzo. Così, le risposte

_che compaiono prima di dieci secondi non sono rinforzate e quelle susseguenti i

dieci secondi lo sono. Questo è un esempio di operante descrittivo. Quando, invece,

guardiamo alla gamma totale di risposte, incluse quelle che compaiono solo alla fine

dell'intervallo di dieci secondi o quelle poche che compaiono giusto prima che scada

il periodo, stiamo parlando di un operante funzionale.

Da queste definizioni derivano una serie di conseguenze, che non sempre risultano evidenti e su cui vale la pena di soffermarsi. In primo luogo, l'approccio psicolo~

gico di derivazione skinneriana non deve essere confuso né con la psicologia associazionista, né con la psicologia S-R in genere. L'analisi in termini di operante è

fondamentalmente legata a una visione olistica e contestualistica del mondo: gli

eventi descritti da una prospettiva operante non possono essere analizzati indipendentemente perché la loro natura dipende dalla relazione di cui fanno parte (Hayes,

Hayes, e Reese, 1988). Questa definizione si fonda sulle caratteristiche funzionali di

una classe di eventi e non su quelle fisiche o fisiologiche di ogni singola risposta.

L'inclusione di un comportamento in una determinata classe di operanti non è,

infatti, dovuta alla sue caratteristiche formali: due comportamenti topograficamente dissimili possono appartenere alla medesima classe operante, mentre due comportamenti simili possono appartenere a classi diverse. Il criterio per includere due

o più risposte nella medesima classe sta nel verificare se esse producono - e sono

mantenute da- gli stessi effetti (Skinner, 1953 ). Per tale motivo, l'unità di analisi

individuata da Skinner può essere applicata a eventi che si presentano su scala

diversa, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, dalla pressione esercitata da un dito su un pulsante per giocare con un videogame al pilotaggio di un

Jumbo in giro per il mondo.

La relazione fra i membri della contingenza a tre termini (antecedente, comportamento e conseguenza), descritta da Skinner, è di tipo funzionale, non causativa:

la conseguenza non causa la risposta, così come uno stimolo discriminativo non elicita alcun comportamento, ma altera la probabilità di comparsa di una classe di

risposte. La previsione riguardo a tale alterazione non può essere espressa in termini

meccanicistici ''se-allora": l'unico modo possibile è quello di definirla in termini

probabilistici.

Purtroppo, il concetto di probabilità è molto complesso e lo stesso Skinner lo tratta in modo poco chiaro e non sempre coerente in varie parti delle sue opere: sembra

che egli tenda a identificare la frequenza con la probabilità, per smentire subito dopo

tale affermazione (Ferster e Skinner, 1957; Skinner 1950, 1966b, 1989). Ciò ha offerto il destro anche a Chomsky (1959) di accusare Skinner di fare un uso arbitrario

del termine probabilità, ritenendolo privo dei significati usuali e irrilevante nel contesto in cui viene applicato.

Al concetto di probabilità, d'altra parte, va riconosciuto un duplice aspetto in

relazione alla possibilità che un evento si verifichi. Per utilizzare la terminologia di

Hacking ( 1975b), possiamo distinguere fra probabilità de dicto e probabilità de re. La

modalità de re riguarda le caratteristiche fisiche delle cose e si riferisce alla probabilità aleatoria, la modalità de dicto riguarda ciò che noi conosciamo e il modo in cui

parliamo delle cose, e si riferisce alla probabilità epistemica. La scienza discrimina,

18

Le relazioni verbali: analisi e caratteristiche funzionali

Capitolo l

perciò, fra la probabilità epistemica che qualche evento si realizzi e la propensità

aleatoria o fisica che qualche evento, fra due o più altemativi, possa verificarsi. Da

un punto, di vista linguistico le due probabilità sono contraddistinte da espressioni

diverse. "E possibile per Mario essere in Duomo alle 7" è un'espressione che riguarda

Mario come tale (de re), ~ contraddistingue la probabilità aleatoria connessa alle

effettive capacità fisiche. "E possibile che egli si trovi lì adesso" è un'espressione che

aggiunge qualcosa alla proposizione "egli si trova lì adesso", in base al nostro stato di

conoscenza. Il concetto epistemico di probabilità corrisponde al concetto epistemico

di possibilità, mentre il concetto aleatorio di probabilità corrisponde a quello fisico

di possibilità. Il primo concetto è in relazione al grado di credenza giustificato dall'evidenza e il secondo è relativo alla tendenza mostrata da alcuni meccanismi casuali a

produrre sequenze relativamente stabili.

.. Nei suoi scritti, Skinner utilizza il termine probabilità ora in un senso, ora nell'altro, per indicare la probabilità aleatoria che un evento si verifiChi e il modo in

cui questa probabilità viene trattata da un punto di vista linguistico. 1 Per certi

versi, il suo concetto di probabilità de re non sembra molto diverso da quello di

propensione (propensity) di Popper (1962). Secondo quest'ultimo la propensione

alla ripetizione di frequenze caratteristiche della variabile dipendente misurata in

un meccanismo sperimentale, dipende dalle proprietà contestuali della situazione

sperimentale, cioè da come le variabili indipendenti vengono manipolate. La probabilità non viene intesa come una proprietà a priori di una sequenza di eventi,

ma viene riferita così all'insieme delle condizioni sperimentali e al metodo utilizzato per misurarla.

Le differenze precedentemente discusse tra l'operante descrittivo e funzionale suggeriscono che l'analisi del comportamento distingue tra probabilità di risposta attesa

e osservata. La probabilità attesa è strettamente correlata al concetto di operante

descrittivo. Dato un programma di rinforzamento a Intervallo Fisso 10 s, ci si aspetta

che la frequenza del comportamento si addensi nella parte finale dell'intervallo di 10

secondi, in modo che appena dopo la comparsa di un rinforzatore i comportamenti

sono poco probabili e la probabilità di risposta aumenta con l'avvicinarsi della fine

dell'intervallo. La probabilità osservata è più strettamente correlata all'operante funzionale. La probabilità osservata è la reale frequenza delle risposte comparse durante

l'intervallo.

Come "trattare" questa probabilità e come valutaria empiricamente è, per Skinner, il punto centrale di una scienza che abbia per scopo la previsione e il controllo

delle variabili che influenzano il comportamento. La previsione viene raggiunta de-

1 "Rate of responding is not a measure of probability, but it is the only appropriate datum in a formulation in these terms... " (Skinner, 1950, pag. 16).

La probabilità di risposta è "... the probability that a response will be emitted within a specific

interval, inferred from its frequency under comparable conditions... " (Ferster e Skinner, 1957,

pag. 731).

"Probability of responding is a difficult datum. We may avoid conrroversial issues by turning at

once to a practical measure, the frequency, with which a response is emitted... " (Skinner, 1957,

pag. 344).

"Rate of responding is by no means to be equated with probability of responding ... " (Skinner,

1996, pag. 16).

19

scrivendo le modificazioni nelle variabili dipendenti a seguito dei cambiamenti in

quelle indipendenti; il controllo, o post-visione, attraverso la manipolazione delle

variabili così identificate.

Venfasi posta da Skinner (1945) sul "controllo" e sulla "previsione" ci rimanda,

ancora una volta, al criterio pragmatico che guida lo scienziato, descritto da Pepper

(1942), all'intemo della "metafora contestualista". Ciò dovrebbe chiarire che i termini stimolo, rinforzo, punizione, antecedente, conseguenze, sono qui usati in un

contesto scientifico con un significato scientifico e non possiedono quella connotazione sociale che spesso viene loro attribuita. Vuso di termini come stimolo e risposta è dovuto principalmente alla tradizione filosofica che risale a Cartesio e che la

psicologia, funzionalista prima e S-R poi, aveva ereditato. Skinner (1931, 1938) li

utilizzò, anche se con significati diversi, perché di uso comune (Skinner, 1953 ).

Oggigiomo, proprio per rendere ancora più marcata la differenza rispetto ad altri

approcci psicologici, per evitare la confusione che l'uso di termini comuni, anche se

con accezioni diverse, potrebbe generare, si preferisce ricorrere a termini come evento antecedente, al posto di stimolo, ed ev~nto conseguente, al posto di rinforzo e punizione. Il termine risposta è, invece, tuttora in uso.

In breve, l'approccio oper~t~~S:(?D?·.R9!1~ill~9S().,Verbale e a quello non verbale si

basa sui seguenti às"SiìD.ti: ~· ··· ·· · · · ·~""~-·~-~-~~--"·---~."

~T evefin~'flitaliinfluenzano-l'apprendimento.deLcomportamento. verba-

·t:e e n'ohverbale;

b.

' ·-'

Ttenomeru

sono studiati direq:<m1~Qt_e Ji~.I...m_e;zçt clLgs.~~J:Yazioni e misuraz~oni

diì"étte;-· "···.·-· ·..

· ··. ·· · · ·

·

· · ·--~··~-~.,~··-·-·--··-··

c. r-~a11g;,~iqne degli eventi ambientali può essere meglio con~ettualizzata

:ittravers~· i~ ·;;;r~tòfii't?aailtèC:eCI~iì.u]':ç'QffiPSrtamenfo.•e. càffib1àffienti

~rttalìèllene"r1Sliltan8Tcon:th;:ge~a a tre termini);

r

cL

~~~fr§":~§~~~~1a~~5~:~~:V:!!~C:

-

e. la previsione e il controllo dell'apprendimento verbale richiedono un'analisi

'5toriCaae1 comportamento mnlVlduaie ner"fempo-:~~-~--~-~~- ..,.,....~.

ANALISI FUNZIONALE DELLE RELAZIONI VERBALI

Con l'espressione angli_j .iil7]:liooole.._Skinner (1953) intende lo studio della relazione

fra [email protected]~f~.ti. compattamçn.tg_e...cons.eg),l."~mGe~re alia prev1Sillne. e

arCoittrollo di classi di C9_!!l.PR0:!'!l!lenti. In altri termini, l'analisi fi.IDZ10nareè'7<?J!!Jdio delle variabili ambientali di cui il corp.pQr;:t:EID.~IJ.19 ( ver:pCJ,le..,po.n.,.y~rbaJ.e: cogni-..

. t-iv o, affettiver"'Che-siat:e:~ioné.~Ill gllesta_p~p~ttiva, nello studio del ç.Q..mp.QW.~ .

J:Ilellto veroale;"i'un1tà' ili analisi non. è la risposta "Verba:letpàrOl~a o frase)

·rrrrlnetazit~ne~g:~rrti!@fuiaeua ·èòntlngerua:1'ér

·capitolo non si i)iria..di studio defcomporiaffiéiitoverbale, ma di studiodelle relazioni

--~-~,--~··-""":-"'_-..... _

verbali.

questa ragillnè,'ileipresen:té

---·L'uso di modelli di analisi sperimentale tratti dal laboratorio animale non implica che il comportamento di un ratto o di un piccione possa in alcun modo essere

20

Capitolo l

chiamato verbale. I fattori ambientali che controllano il comportamento verbale

di un individuo e quello non verbale di un animale di laboratorio sono infatti ben

distinti: per esempio, la conseguenza di un atto in una Skinner box è tipicamente

il rilascio di una pallina di cibo, mentre quella di un atto linguistico è, generalmente, mediata da un uditorio. Tuttavia, il comportamento verbale umano non

pottebbe svilupparsi ed essere efficace in mancanza di relazioni precise tra lo stesso

comportamento verbale e gli eventi ambientali. Non è un fattore critico che il

controllo del comportamento verbale da parte di uno stimolo venga stabilito nello

stesso modo del comportamento non verbale di un animale di laboratorio. Lo

scopo è riconoscere e analizzare se questo controllo esiste e identificare eventuali

altre proprietà del comportamento verbale che rion siano riconducibili a esempi di

controllo dello stimolo (Catania, 1980). D'altro canto, è utile ricorrere allabora. torio animale per rilevare come processi non verbali analizzati in situazioni strettamente controllate e con organismi più semplici possano giocare un ruolo nell'analisi sperimentale del comportamento verbale. Altri hanno compiuto scelte metodologicamente simili se pur in un altro terreno applicativo rifacendosi a modellistiche computazionali.

Che cosa distingue una relazione verbale da una non verbale? Skinner (1957),

ricorrendo al modello della contingenza a tre termini (antecedente-risposta-conseguenza) identifica tale caratteristica nella topografia con la quale le conseguenze si

presentano all'interno di un operante verbale: tali conseguenze sono mediate da un

ascoltatore o, comunque, da un uditorio.

Nell'ambiente naturale le conseguenze di una relazione non verbale sono quelle

provocate dall'atto stesso: si chiude una finestra e il rumore della strada diminuisce

si agisce sul pedale del freno e la macchina si ferma. In una situazione sperimentai~

le conseguenze di un atto vengono predisposte dal ricercatore e presentate dall'apparato sperimentale. In una relazione verbal~, invece, chi ascolta media le conseguenze

del comportamento verbale di chi parla. E necessario sottolineare che la forma che

assume il comportamento verbale e le sue conseguenze non sono una caratteristica

rilevante ai fini di un'analisi funzionale come accade, per esempio, nel caso della linguistica o della glottologia. n suono o il gesto sono funzione delle specifiche pratiche

di apprendimento che la comunità verbale, cui chi parla e chi ascolta appartengono,

predispone, vuoi in maniera formale, vuoi in maniera informale. La comunità verbale anglofona, per esempio, modella la forma che assume la particolare risposta verba- .

le red, in presenza del colore rosso, quella francese modella la forma rouge, quella italiana la forma rosso. Lo stesso può dirsi del segno rosso nel linguaggio dei segni dei

sordomuti statunitensi (ASL).

Per ribadire ancora una volta la definizione di Skinner (1957), la relazione verbale è una classe di eventi definibile sulla base di tre criteri:

Q una risposta emessa da un individuo (parlante);

(!=;:) la conseguenza mediata dal comportamento di un altro individuo (ascolta~ tore);

\<::Jla comunità verbale cui appartengono parlante e ascoltatore ha modellato il

comportamento verbale e non verbale di quest'ultimo perché possa rispondere

adeguatamente, cioè fornire le opportune conseguenze, agli stimoli prodotti

da colui che parla.

Le relazioni verbali: analisi e caratteristiche funzionali

21

Questa definizione focalizza l'attenzione dello studioso su un episodio unico, che

include il comportamento di chi parla e di chi ascolta, gli eventi antecedenti e le

conseguenze del comportamento di entrambi. La relazione verbale è, perciò, più

complessa di quella non verbale; lo stimolo verbale può rappresentare, alternativamente, una risposta per chi parla e un antecedente per chi ascolta. Questa bidirezionalità è tipica solo delle relazioni verbali. Non solo, ma in qualche modo gli stimoli

verbali arrivano a sostituire quelli non verbali e viceversa: basta per esempio pensare

all'intercambiabilità fra la luce del semaforo rosso, il gesto di alt e la parola ALT.

Tutto ciò implica che lo stimolo verbale possa entrare a far parte anche di relazioni

arbitrarie complesse del tipo: stimolo verbale ç::} stimolo non verbale ç::} risposta ç::} conseguenza, che vengono mantenute dalla comunità verbale cui chi ascolta e chi parla

appartengono .

Chase e Danforth (1991) hanno, per questo, aggiunto una quarta caratteristica

alla definizione di Skinner (1957):

d. l'apprendimento del comportamento di ascolto implica l'apprendimento di

relazioni arbitrarie fra stimoli.

Questo punto sarà chiarito meglio più avanti (pagg. 43 e seguenti), affrontando

l'analisi sperimentale del comportamento di chi ascolta.

La definizione di Skinner ha creato, negli anni, non pochi problemi (ma è stata

altrettanto foriera di stimoli sperimentali e teorici), sia all'interno dell'analisi sperimentale del comportamento sia fuori (vedi, per es., l'appendice a questo capitolo).

Fra le critiche più recenti, Hayes e coll. (2001) giudicano la definizione di Skinner

di comportamento verbale in conflitto con le altre definizioni funzionali di comportamento. Essi affermano che per la prima e forse unica volta nella storia dell'analisi

funzionale del comportamento, un ricercatore definisce una classe di comportamenti

non in base alla storia del comportamento stesso, ma in base alla storia della sua origine, la mediazione "sociale" del rinforzo da parte dell'ascoltatore. Questo conduce,

secondo gli autori, a bizzarre somiglianze e differenze fra comportamenti. Se si considerasse, per esempio, il comportamento di un ratto rinforzato da un programma di

rinforzamento predisposto da uno sperimentatore, dovremmo ammettere che sia in

qualche misura diverso dal comportamento di un ratto controllato dallo stesso programma predisposto però dall'ambiente fisico, dal momento che i rinforzi del primo

caso sono "mediati" dallo sperimentatore che ha stabilito le contingenze sperimentali. Quindi, il. primo caso si adatterebbe alla definizione di comportamento verbale

data da Skinner (1957) e il secondo no. La posizione di Hayes verrà ripresa e analizzata più approfonditamente nel capitolo 2, di Lowe e Home e nel capitolo 3 di

Presti e Scaffidi.

Una classificazione degli. operanti verbali

Affrontiamo, ora, l'analisi del comportamento di chi parla. Gli episodi verbali non

sono tutti uguali: le relazioni possono essere distinte in base alle precise caratteristiche degli elementi che le compongono e che consentono di organizzare una tassonomia degli operanti verbali. Pensiamo, per esempio, a un bambino che pronunci la parola mela. Ciò può avvenire in presenza di una figura che rappresenti il frut-

22

Le relazioni verbali: analisi e caratteristiche funzionali

Capitolo l

to, in presenza della parola scritta o del frutto stesso. Ma la parola mela può essere

anche scritta. La si può scrivere sotto dettatura, può essere scritta da una persona

muta per richiedere il frutto, può essere scritta da un bambino che fa il riassunto

della favola di Biancaneve, può essere scritta all'interno di un tema sulla natura.

Inoltre, pronunciare la parola mela può generare conseguenze diverse mediate da