VII

LE IDEE, ESSERE, VERITA', VALORE

Gorgia aveva sostenuto che non esiste alcuna realtà oggettiva; che se anche

esistesse, non sarebbe accessibile al nostro pensiero; che se anche lo fosse, non

sarebbe esprimibile nel linguaggio, per la radicale eterogeneità fra parola e

cosa. Veniva cosí negata ogni pretesa di verità del discorso; ogni forma di

discorso – compreso quello “scientifico” – non era che una variante della

persuasione retorica, intesa a produrre azioni e non conoscenze. Protagora dal

canto suo aveva argomentato la tesi che il soggetto (individuale o collettivo) è

l’unico “criterio” di descrizione e di valutazione dello stato e del valore delle

cose (qualcosa è “giusta” nella misura in cui appare tale a qualcuno, e finché gli

appare tale). La verità protagorea consisteva dunque nel negare che esistesse

alcuna verità oggettiva sul mondo e sui valori al di fuori delle opinioni che i

soggetti avevano intorno ad essi; il “criterio” per discriminare fra opinioni rivali

era anche qui di tipo pragmatico, consistendo nel valutare l’utilità di queste

opinioni in rapporto agli interessi dei soggetti che le condividevano.

Per Platone, gli argomenti di Gorgia e Protagora sarebbero risultati inconfutabili

se l’unica realtà esistente fosse quella che ci viene presentata dall’esperienza

sensibile. Il modo specifico di esistenza del mondo empirico è quello della

variabilità, dell’instabilità, dell’incessante deformazione spazio-temporale. Le

cose di questo mondo non sono mai identiche a se stesse perché mutano nel

tempo e perché le loro proprietà sono necessariamente relative; la conoscenza

che se ne può avere è dunque altrettanto instabile, opaca, condizionata dalla

soggettività della percezione e della valutazione.

Solo se fosse possibile individuare un livello di realtà diverso da quello

empirico – cioè dotato delle proprietà dell’invarianza, della univocità, della

trasparenza al pensiero – si potrebbero allora falsificare le tesi di Gorgia e di

Protagora, riaprendo un transito fra discorso, pensiero e verità, e sottrarre cosí le

nostre descrizioni e valutazioni del mondo ai vincoli del relativismo

soggettivistico, allo statuto della persuasione retorica, che essi avevano

imposto. Platone riteneva che la via di accesso a questo diverso livello di realtà

fosse implicita nella struttura del nostro linguaggio e che fosse inoltre

chiaramente indicata da un rilevante modello epistemico, quello offerto dai

saperi matematici – in primo luogo dalla geometria.

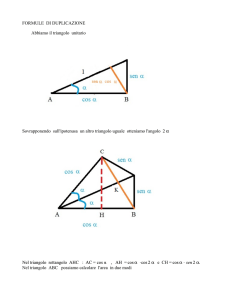

I teoremi della geometria costituiscono enunciati universali (non dipendono

cioè dalle opinioni soggettive) e necessari (cioè non controvertibili)

indipendentemente dalle circostanze in cui vengono dimostrati e dagli oggetti

materiali su cui viene condotta la dimostrazione. Il teorema di Pitagora non vale

soltanto per il triangolo disegnato dal matematico (che può essere grande o

piccolo, nero o rosso), anzi non vale propriamente per nessun triangolo

disegnato (ogni disegno presenta inevitabilmente imperfezioni che

falsificherebbero il teorema), bensí per il triangolo in generale nella sua

idealità. C’è dunque un “triangolo” per il quale il teorema è valido, diverso da

ogni sua rappresentazione empirica, che ne presenta le proprietà solo in modo

imperfetto. Questo “triangolo” possiede inoltre una proprietà interessante. Il suo

nome (“triangolo”) è convertibile perfettamente e senza residui nella sua

definizione (“figura con tre lati la somma dei cui angoli è uguale a 180°”). Il

triangolo ideale è sempre uguale a se stesso e non presenta alcuna variazione

nel tempo e nello spazio, e gli enunciati relativi ad esso non dipendono dalla

soggettività di chi li formula: sono perciò pienamente suscettibili di venire

giudicati oggettivamente veri o falsi.

Una generalizzazione del modello geometrico poteva, secondo Platone, venire

impiegata per mettere in luce la struttura soggiacente alle forme del linguaggio.

Noi formuliamo costantemente, intorno a cose e condotte, enunciati descrittivi o

valutativi del tipo: “Socrate” è giusto; “restituire i prestiti” è giusto; “obbedire

alla legge” è giusto. In generale, in questi enunciati noi applichiamo a una

pluralità di soggetti una stessa proprietà: (x) è F, (y) è F, (n) è F. Ora, nessuno di

questi soggetti è identico alla proprietà che gli viene attributa (Socrate non è “la

giustizia”), ognuno può possederla o meno (restituire un prestito o obbedire alla

legge in certe circostanze è ingiusto) e possiede inoltre altre proprietà (Socrate

può essere giovane o vecchio, vivo o morto e cosí via). Viceversa, in tutte questi

enunciati il predicato che viene attribuito a (x), (y), (n) risulta costante e

invariabile nel suo significato, cioè funge da standard universale di descrizione

o valutazione dei singoli soggetti cui viene attribuito: se questa attribuzione è

corretta (cioè vera) “Socrate”, “restituire i prestiti”, “obbedire alla legge”

risultano essere casi, o esempi (“istanziazioni”) della giustizia; se è falsa, no. Si

può dire allora che i predicati universali, del tipo “giusto”, “bello”

costituiscono nuclei di significato unitari e invarianti che possono venire riferiti

a una pluralità mutevole e instabile di soggetti e di circostanze.

Se tuttavia il loro contenuto potesse variare a seconda delle opinioni soggettive,

non si sarebbe ancora superata, secondo Platone, la minaccia del relativismo

sofistico. Questi predicati devono dunque venir pensati come descrizioni di un

referente primario, che possiede in modo oggettivo, assoluto e stabile la

proprietà che essi enunciano. Ogni F è dunque primariamente vero di un

oggetto Φ: la referenza di “giusto” è un oggetto che Platone chiamava “il giusto

in sé”, “la giustizia stessa” – insomma, l’idea (o la forma) di giustizia che ha

con le singole cose di cui si può predicare la proprietà della giustizia lo stesso

rapporto che il triangolo ideale dei matematici presenta con i singoli triangoli di

volta in volta disegnati.

Solo questo oggetto Φ possiede interamente, ed esclusivamente, la proprietà

descritta dal predicato F (solo l’idea di giustizia è perfettamente giusta e

nient’altro che giusta), dunque è immediatamente convertibile con quella

proprietà (se “giustizia” significa, secondo la definizione che Platone proponeva

nel libro IV della Repubblica, «fare ciò che spetta a ognuno», l’“idea di

giustizia” è descritta interamente, senza residui e senza possibili variazioni, da

questa definizione, cosí come l’“idea di triangolo” risulta perfettamente

convertibile con la definizione “figura con tre lati la somma dei cui angoli è

uguale a 180°”).

Platone riteneva che solo riferendo i predicati di tipo (F) in primo luogo a

oggetti ideali di tipo Φ fosse possibile uscire dal relativismo sofistico.

Platone escludeva – al contrario di quanto avrebbe fatto il pensiero moderno –

che le idee, cui si riferiscono predicati come “bello”, “grande” e cosí via,

potessero venir considerate come concetti o categorie interne al “pensiero”

(noemata): ogni pensiero, se è davvero tale, e non sogno o delirio, è sempre

pensiero di qualcosa, ha un referente esterno e oggettivo. Le idee dovevano

dunque essere per Platone enti ideali, oggetti autonomi, anche se i predicati che

ne esprimevano il significato costituivano in effetti norme o criteri di

descrizione o di valutazione del mondo, che noi impieghiamo quando diciamo

“questo albero è grande”, “Socrate è buono”, “questa azione è giusta”. Certo, il

modo di esistenza delle idee è diverso da quello delle cose (non si tratta, in altri

termini, di una sorta di “supercose”). L’idea di triangolo non è un triangolo

perfetto e l’idea di mela non è una mela eterna: si tratta piuttosto dell’insieme di

caratteri essenziali che rendono identificabili come tali, e diversi dalle altre

cose, ogni singolo triangolo e ogni singola mela. La forma di esistenza delle

idee è quella di criteri o norme di descrizione e valutazione vere degli oggetti e

delle azioni; nel caso delle idee, e solo nel loro caso, esistenza e verità

coincidono perfettamente.

C’è di piú. In virtú dell’“assioma di corrispondenza”, Platone riteneva che un

enunciato predicativo vero fosse quello che descrive una relazione reale tra

oggetti. Dire che “Socrate è buono”, “questa figura è un triangolo”, sarà vero

nel caso esista un rapporto fra gli enti (empirici) “Socrate”, “questo disegno” e

gli enti (ideali) “buono”, “triangolo”, falso se non esiste. Ma che cosa significa

questa relazione fra enti di livello ontologico diverso? Per risolvere questo

problema, Platone formulò uno dei suoi teoremi piú problematici, quello della

“partecipazione” (methexis) tra cose e idee. Le cose “partecipano” delle idee

che le descrivono e le valutano, sono in “comunanza” (koinonia) con esse; c’è,

in altri termini, una “presenza” (parousia) delle idee nelle cose. Per pensare il

rapporto di “partecipazione”, e il ruolo causale delle idee nel suo ambito (l’idea

di giustizia deve essere in qualche modo la causa del fatto che “Socrate è

giusto”, perché solo partecipando ad essa egli diventa tale), Platone introduceva

la nozione del rapporto fra “modello”, o “paradigma”, e “copia”. Le idee

venivano dunque concepite come modelli di cui le singole istanziazioni

empiriche risultavano riproduzioni o appunto “copie”, inevitabilmente

imperfette e instabili. Questo schema di pensabilità appariva dotato di

soddisfacenti capacità esplicative in molte situazioni – appunto quelle nel cui

ambito si era venuta costituendo la “teoria delle idee”. Si può dire ad esempio

che il geometra, quando disegna un triangolo, rende visibile il modello solo

pensabile del triangolo ideale, ne fa una “copia”. Si può dire che quando

costruisce un tavolo di legno, il falegname si ispira al modello ideale di

“tavolo”, trasferendolo nella materia. Si può dire, ancora, che il buon politico,

quando traccia la costituzione della città, ha di mira l’idea di giustizia, che tenta

di realizzare nelle circostanze storiche in cui opera.

Platone era categorico nel sostenere che il carattere proprio del filosofo degno

di questo nome doveva consistere nella «conoscenza di ogni cosa che è»,

dell’«essenza di ogni cosa», cioè di ogni idea. Era proprio da questa conoscenza

che il filosofo traeva la legittimazione del suo diritto al governo, perché grazie

ad essa egli poteva riferirsi a idee come il “giusto” e il “buono” valendosene

come di “paradigmi” e criteri per istituire le sue leggi nel mondo storicopolitico.