Mario Gilli

• ARGOMENTI DI QUESTA LEZIONE Questa lezione analizza la forma di mercato opposta alla concorrenza perfetta, il monopolio, cioè la presenza in un mercato di un’unica impresa. Riprendiamo le osservazioni sparse nelle lezioni precedenti, organizzandole in una trattazione sistematica

Lo scopo principale di questa lezione è mostrare come il comportamento di massimizzazione del profitto può confliggere con l’interesse sociale •

LEZIONE 16

•

•

Monopolio e politiche di prezzo

1

2

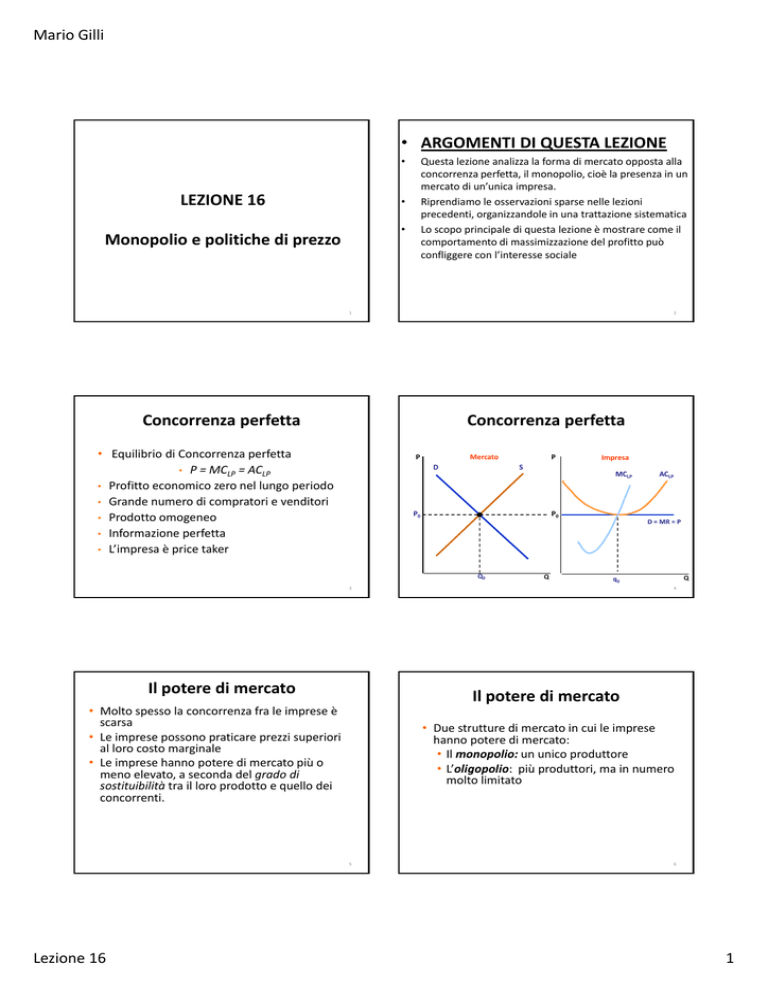

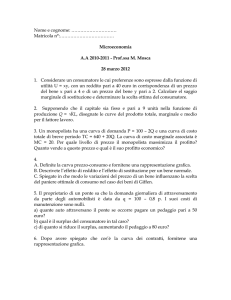

Concorrenza perfetta

Concorrenza perfetta

• Equilibrio di Concorrenza perfetta

• P = MCLP = ACLP

• Profitto economico zero nel lungo periodo

• Grande numero di compratori e venditori

• Prodotto omogeneo

• Informazione perfetta

• L’impresa è price taker

Mercato

P

D

P

S

Impresa

MCLP

P0

P0

D = MR = P

Q0

Q

Il potere di mercato

Q

q0

3

4

Il potere di mercato

• Molto spesso la concorrenza fra le imprese è scarsa

• Le imprese possono praticare prezzi superiori al loro costo marginale • Le imprese hanno potere di mercato più o meno elevato, a seconda del grado di l t

d d l

d di

sostituibilità tra il loro prodotto e quello dei concorrenti. • Due strutture di mercato in cui le imprese hanno potere di mercato: • Il monopolio: un unico produttore

• LL’oligopolio:

oligopolio: più produttori, ma in numero più produttori, ma in numero

molto limitato 5

Lezione 16

ACLP

6

1

Mario Gilli

• IL MONOPOLIO (1)

•

•

•

•

Il monopolio è una situazione invidiabile per le imprese che aumentano i propri profitti, e quindi per i consumatori/risparmiatori che detengono quote azionarie dell’impresa monopolista. Anche i consumatori che si avvalgono dei nuovi prodotti sono premiati da questi processi innovativi che però p

q

p

p

generano una posizione monopolistica per l’impresa che ha innovato. D’altra parte il monopolio danneggia i consumatori, perché riescono ad acquistarne di meno a un prezzo più elevato. Complessivamente quale sarà l’effetto del monopolio sul benessere complessivo? • IL MONOPOLIO (2)

•

•

Mostreremo che il monopolio comporta una perdita netta di benessere per un mercato ed è proprio per questo motivo che i sistemi economici si sono dotati di una legislazione per la tutela della concorrenza. concorrenza

Nello stesso tempo, la legislazione tramite la tutela dei brevetti e della proprietà intellettuale riconosce un monopolio agli innovatori, concessione molto discussa, si veda ad es. il sito http://www.dklevine.com/general/intellectual/intellectual.htm

7

8

Il Monopolio

IL MONOPOLIO (3)

Ipotesi fondamentali per l’esistenza di un monopolio:

1) Il venditore fa il prezzo, quindi la sua curva di

domanda è decrescente;

2) Gli acquirenti non fanno il prezzo,

prezzo come nel modello

di concorrenza perfetta;

1) Un venditore – molti compratori

2) Un prodotto (senza stretti sostituti)

3) Barriere all’entrata

3) Gli acquirenti non si comportano in modo

strategico, come nel modello di concorrenza perfetta;

4) L’accesso all’industria è completamente bloccato.

9

• CONFRONTO TRA CONCORRENZA PERFETTA E MONOPOLIO

MONOPOLIO

CONCORRENZA

PERFETTA

DIMENSIONI E

NUMERO

COMPRATORI

Numerosi e di

scarso peso

Numerosi e di scarso

peso

DIMENSIONE E

NUMERO

VENDITORI

Unico venditore

Numerosi e di

scarso peso

SOSTITUIBILITA’

TRA PRODOTTI

Bassa

Alta

INFORMAZIONE SU

PRODOTTI E

PREZZI

Completa

Completa

INGRESSO NEL

MERCATO

Bloccato

Libero

11

Lezione 16

10

Come si costituisce un monopolio?

• Il monopolio si verifica:

9 Posizione di monopolio legale (es: brevetti sui medicinali, TV via cavo nelle comunità locali)

9 L’impresa è la prima a produrre un nuovo prodotto (iPod)

d

( d)

9 Proprietà di un input essenziale (es: De Beers nella produzione dei diamanti)

9Economie di scala significative

•

In molti casi l’esercizio del potere di mercato tende a erodersi nel tempo

12

2

Mario Gilli

Monopolio:

la scelta di produzione e pricing Economie di scala e monopolio

Monopolio naturale

Due imprese non possono fare entrambe profitti positivi

•Il monopolista ha:

•profitti positivi perché AC g

giace al di sopra di D per p

p

alcune quantità dove AC è decrescente (rendimenti di scala crescenti)

•profitti negativi se un’altra impresa entra sul mercato, perché AC giace al di sopra della curva Dhalf per tutti i livelli possibili di Q

• Il monopolista sceglie il livello di produzione per max Π

• Ip: il monopolista conosce la domanda del suo prodotto

• Il monopolista affronta una domanda Il

li t ff t

d

d

inclinata negativamente

14

13

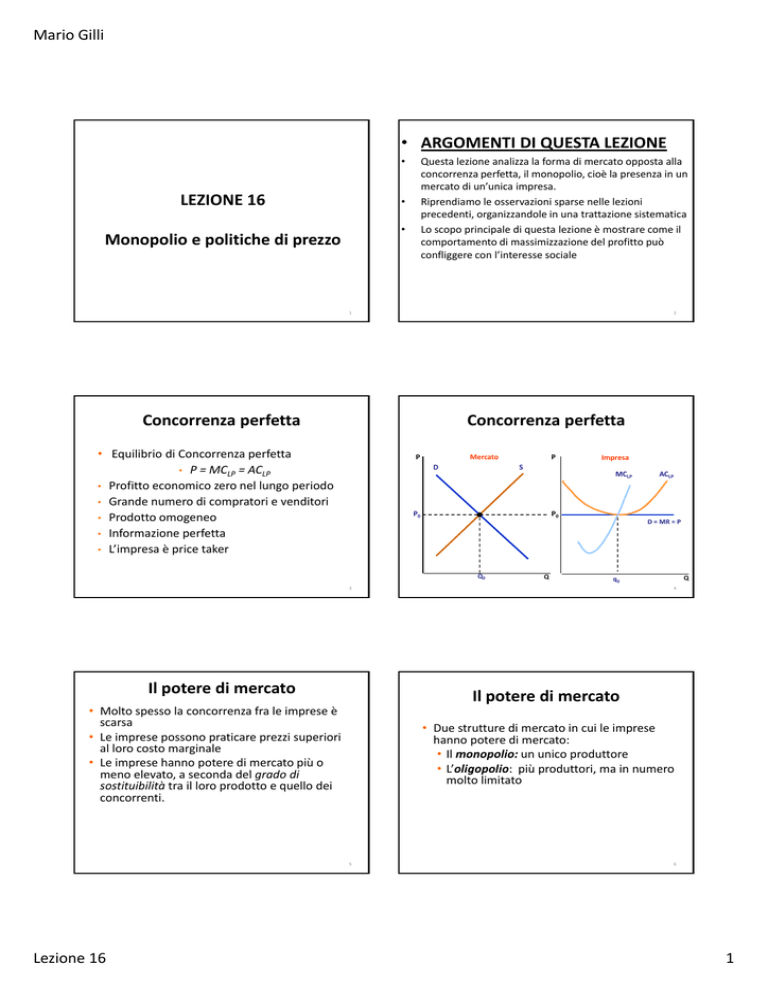

Il ricavo marginale

Ricavo marginale, costo marginale e massimizzazione del profitto

• Un aumento della quantità venduta (ΔQ) modifica il ricavo dell’impresa in due modi:

• L’impresa vende ΔQ unità addizionali di output, ognuna delle quali ad un prezzo pari a P(Q) • effetto di espansione del prodotto

• Per poter vendere le unità aggiuntive, l’impresa deve abbassare il prezzo praticato: il ricavo si riduce sulle

abbassare il prezzo praticato: il ricavo si riduce sulle (Q‐ ΔQ) unità originarie

• effetto di riduzione del prezzo

• Il ricavo marginale è il reddito addizionale che deriva dalla produzione di una unità aggiuntiva di output.

gg

p

ΔR R(Q) − R(Q − ΔQ)

=

ΔQ

ΔQ

• Il costo marginale è il costo aggiuntivo derivante dalla produzione di una unità addizionale di output.

MR =

15

16

Le decisioni di offerta di un’impresa monopolista

Il ricavo marginale e il prezzo

Per un monopolista, la domanda individuale corrisponde alla

domanda di mercato; quindi i suoi ricavi sono:

Curva discendente della domanda

RT (x ) =

P

Effetto di riduzione del prezzo P(Q−ΔQ)

ΔP < 0

P

(Q

RMa ( x ) =

Effetto di Espansione del prodotto

)

Q

ΔQ > 0

Lezione 16

⋅x

dRT ( x )

= p+

dx

dp ( x )

x

dx

=

cambiament o nel prezzo al

variare della quantità

D

Q − ΔQ

p(x )

N

curva di domanda inversa

Output Slide 17

⎡ dp ( x ) x ⎤ ⎛ 1 ⎞

= p ⎢1 +

= ⎜1 + ⎟ p

dx p ⎥⎦ ⎝ v ⎠

⎣

18

3

Mario Gilli

Le decisioni di offerta di un’impresa monopolista

RMa( x ) = p +

dp(x )

x ⇒ RMa( x ) < p

dx

<0

Intuizione: quando l’impresa aumenta il volume di produzione di

un’unità aggiuntiva, il prezzo a cui deve vendere tutte le unità

diminuisce: quindi i ricavi derivanti da tutte le unità inframarginali

(cioè la unità vendute prima dell’aumento del volume di produzione)

diminuiscono.

NB: se ν→∞ allora RM(x) →p! Se la curva di domanda

• Osservazioni

1) Per aumentare le vendite dobbiamo ridurre il prezzo

2) MR < P

3) Rispetto alla concorrenza perfetta

Nessuna variazione del prezzo per aumentare le vendite

• MR = P

individuale diventa perfettamente elastica, il monopolista si

comporta come un’impresa che non fa il prezzo.

19

Le decisioni di offerta di un’impresa monopolista

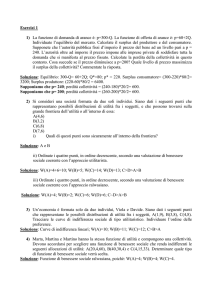

Ricavo marginale e medio

$ per

Unità di

output

20

Il monopolista massimizza i propri profitti:

Max Π(x ) = RT (x ) − CT ( x )

P

x

6

La condizione del primo ordine:

5

1⎞

⎛

RMa ( x ) = ⎜ 1 + ⎟ p = CMa ( x )

v⎠

⎝

Ricavo medio (Domanda)

4

3

2

1

0

Il monopolista sa che la quantità che sceglie influenza il prezzo

a cui può vendere il suo prodotto; notiamo che:

Ricavo marginale

1

2

3

4

5

6

− ∞ < v < − 1 ⇒ p > CMa

7 Output

(x )

21

22

Massimizzazione dei profitti in monopolio

9Regola della quantità: produrre quella q tale che:

• MR=MC

• A livelli di output sotto MR = MC la riduzione dei ricavi è maggiore della

riduzione del costo (MR > MC).

• A livelli di output sopra MR = MC la riduzione dei ricavi è minore della riduzione

del costo (MR < MC).

9Regola di chiusura: verificare se il profitto derivante dalla quantità individuata con la regola della quantità è maggiore di quello in caso di produzione nulla 23

Lezione 16

24

4

Mario Gilli

Massimizzazione dei profitti in monopolio

Massimizzazione dei profitti in monopolio

Prezzo

Prezzo

MC

MC

PM

PM

AC

Regola di chiusura

Regola della quantità

D = AR

D = AR

MR

MR

Q*

Q*

Quantità

Quantità

25

26

Massimizzazione dei profitti in monopolio

Markup

•Un’impresa in concorrenza perfetta fissa:

•P=MC

•Un monopolista con curva di domanda inclinata negativamente fissa:

•P>MC

•La misura in cui il prezzo eccede il costo marginale

•La misura in cui il prezzo eccede il costo marginale rappresenta una misura del potere di mercato di un’impresa

• Il markup (o indice di Lerner) di un’impresa è uguale alla differenza fra il prezzo e il costo marginale ed è indicato come percentuale sul prezzo P − MC

1

=− d

P

E

Prezzo

MC

P1

PM

AC

P2

Profitto perduto

D = AR

MR

Q1

Q*

Profitto perduto

Q2

Quantità

27

1-2

Un confronto tra monopolio e concorrenza perfetta – i surplus

Welfare in monopolio

• Il surplus del consumatore si riduce rispetto alla concorrenza perfetta p

9 PM>PCP

9 A PM non hanno luogo scambi che avrebbero luogo in caso di concorrenza perfetta

• Il surplus del produttore aumenta

Surplus

consumatori

m

pm

• Complessivamente come varia il surplus aggregato?

Surplus produttori=

=ricavi totali-costi totali

CMa

c

pc

costi totali

RMa

29

Lezione 16

x

m

x

c

D

x

30

5

Mario Gilli

Massimizzazione dei profitti in monopolio

Un confronto tra monopolio e concorrenza Perfetta Concorrenza:

p

A

CMa

m

pm

B

pc

C

E

D

c

RMa

xm

A+B+C: surplus dei

consumatori

D+E: surplus dei

produttori

Monopolio:

A: surplus

p dei

consumatori

B+D: surplus dei

produttori

C+E: perdita netta!

D

xc

PCP

Prezzo

A

PM

B

PCP

MC(QM)

•

•

SP

C+E+G – Costi

fissi evitabili

B+C+E –

Costi fissi evitabili

W=SC+S

P

A+B+C+E+F+G–

Costi fissi evitabili

A+D+C+E–

Costi fissi evitabili

Perdita

0

F+G

MC

E

D = AR

MR

Il fatto che rispetto alla concorrenza perfetta in monopolio la produzione è minore e il prezzo maggiore comporta che il monopolio redistribuisca dei guadagni dallo scambio dai compratori all'impresa. Si tratta di un aspetto puramente equitativo. Ma la strategia di redistribuzione di surplus dai consumatori al

Ma la strategia di redistribuzione di surplus dai consumatori al monopolista provoca una perdita netta di surplus totale, la perdita di benessere sociale indotta dalla presenza di un monopolio All’origine di questa perdita di benessere è il fatto che il ricavo marginale in monopolio è minore della domanda, mentre in concorrenza perfetta coincidono

Possiamo concludere che il monopolio è negativo perché inefficiente 33

Distinguere tra monopolio e concorrenza perfetta • La presenza di più imprese operanti sul mercato NON

garantisce un’effettiva concorrenzialità

• Come stabilire se l’impresa agisce come price taker o collude?

9 Confrontare i prezzi con i MC

Confrontare i prezzi con i MC

9 Problema: MC non osservabili

• Monopolisti e imprese concorrenziali si comportano diversamente a fronte di variazioni della domanda o dei costi

35

Lezione 16

A

G

C

x

• Un confronto tra monopolio e concorrenza perfetta

•

•

A+B+F

F

NB: i benefici che avrebbero i consumatori con unità aggiuntive di

prodotto sono maggiori del costo marginale di queste unità.

31

•

PM

SC

QM

QCP

Quantità

32

p

Analisi normativa del monopolio

p1m

CMa

p2m

pc

m

A

A: surplus iniziale

C: aumento dei costi

B:aumento del surplus

c

B

x m ↑ ⇒ Surplus totale ↑

C RMa

m

1

x

m

2

x x

c

D

x

Qualsiasi politica che riduce il prezzo di monopolio aumenta il surplus totale

34

Risposte a variazioni della domanda

• Il prezzo in monopolio dipende dall’elasticità della domanda • Il prezzo in concorrenza perfetta dipende dal livello della domanda, ma non dall’elasticità

• Ip: varia l’elasticità della domanda ma non varia il suo livello

• Distinguere tra monopolio e concorrenza perfetta

36

6

Mario Gilli

Reazioni ad una variazione della domanda Prezzo

•Concorrenza perfetta

Prezzo

Reazioni a variazioni dei costi

• Ip. MC aumenta per ogni Q

9 Esempio: tassa specifica (T) a carico delle imprese

•Monopolio

• Effetto di traslazione = aumento di P causato da variazione di MC, misurato come aumento su un euro di costo marginale • In concorrenza perfetta, l’effetto di traslazione non è mai superiore all’unità

superiore all

unità • In monopolio, l’effetto di traslazione dipende dalla forma della curva di domanda 9 Se la curva di domanda è a elasticità costante, l’effetto di traslazione può essere maggiore di uno

P^M

PM

PCP=

P^CP

D

MR

QCP=Q^CP

Quantità

Q^M QM

Quantità

37

Regolamentazione di un monopolio

38

Monopolio naturale

• La perdita secca di monopolio rappresenta una giustificazione per l’intervento pubblico

• Un mercato si configura come monopolio naturale se il bene o servizio viene prodotto nel modo più efficiente quando è prodotto da una singola impresa • Obiettivo dell’intervento pubblico: 9 Il costo medio si riduce quando la quantità aumenta 9 ridurre i prezzi più vicini al MC

9 aumentare il surplus del consumatore

9 aumentare l’efficienza

9 LL’ingresso

ingresso sul mercato di una seconda impresa comporterebbe sul mercato di una seconda impresa comporterebbe

un aggravio dei costi

• Il Governo può decidere che un’impresa operi come monopolista • Regolazione di prezzo per tutelare i consumatori

39

40

Regolazione: first‐best e second‐best

Monopolio Naturale

• Regolamentazione di first‐best

• P=MC

• Il surplus aggregato è massimo

• Spesso non praticabile:

9 Assenza di informazioni sui MC

9 Il monopolista operi in perdita a P=MC, se P < AC

– Regolamentazione di second‐best

• Fissare il prezzo in modo che il surplus aggregato sia più grande possibile, consentendo all’impresa di raggiungere il pareggio di bilancio

• P=AC

AC

MC

D

41

Lezione 16

42

7

Mario Gilli

La discriminazione di prezzo

• I profitto del monopolista può risultare maggiore quando il produttore è in grado di risolvere i due problemi seguenti

• I consumatori che acquistano il prodotto sono caratterizzati da un certo surplus

1. Il monopolista può incrementare i suoi profitti se è in condizione di praticare un prezzo più alto • I consumatori non acquistano quelle unità del prodotto cui I consumatori non acquistano quelle unità del prodotto cui

attribuiscono un valore inferiore al prezzo di monopolio (seppur maggiore del costo marginale)

2. Il monopolista può incrementare il profitto se riuscisse a far pagare a questi consumatori un prezzo inferiore in riferimento a tali unità di prodotto

• Il monopolista può migliorare la sua situazione attraverso la discriminazione di prezzo: si tratta di praticare prezzi diversi per unità differenti dello stesso bene Le politiche di prezzo

43

Come fissare il prezzo per estrarre il surplus del consumatore

44

La discriminazione di prezzo • Per poter praticare la discriminazione di prezzo: – L’impresa deve disporre di potere di mercato

• In caso contrario, un prezzo superiore al costo marginale implicherebbe vendite pari a zero

– L’impresa deve inoltre poter distinguere le unità per le quali la disponibilità a pagare dei

per le quali la disponibilità a pagare dei consumatori è maggiore da quelle per cui tale disponibilità risulta inferiore

• Un monopolista può discriminare perfettamente il prezzo se conosce in maniera perfetta la disponibilità a pagare dei consumatori per ogni unità che vende e può quindi applicare prezzi diversi alle differenti unità

• Solitamente un’impresa non conosce perfettamente la disponibilità a pagare dei consumatori

• Vi sono modi differenti per discriminare il prezzo in assenza di queste informazioni

1. La discriminazione di prezzo può essere basata sulle caratteristiche osservabili del consumatore; in tal caso

l’impresa può distinguere i consumatori con alta disponibilità a pagare da quelli con bassa disponibilità

pagare da quelli con bassa disponibilità

2. La discriminazione di prezzo può anche essere basata sull’auto‐

selezione: l’impresa offre un menù di alternative disegnato in modo che i differenti consumatori compieranno scelte diverse

3. In un piano di prezzo dipendente dalla quantità (o sensibile al volume), il prezzo che un consumatore paga per un’unità addizionale dipende da quante unità di prodotto sono state comprate

45

Discriminazione perfetta di prezzo

• In caso di discriminazione perfetta di prezzo, l’impresa conosce perfettamente la disponibilità a pagare della controparte

• Il prezzo praticato ad ogni individuo corrisponde alla personale disponibilità a pagare dell’individuo stesso

• La curva del ricavo marginale coincide con la curva di domanda di mercato • La quantità che massimizza i profitti è quella in corrispondenza della quale la curva di domanda interseca la curva del ricavo marginale

Il monopolista produce la stessa quantità che si produrrebbe in un

• Il monopolista produce la stessa quantità che si produrrebbe in un mercato perfettamente concorrenziale

– Ogni consumatore acquista la stessa quantità che acquisterebbe in concorrenza perfetta – Non esiste perdita secca

– I guadagni totali dallo scambio sono appropriati dal monopolista Importanza di difendere le proprie caratteristiche private:

INFORMAZIONE E’ POTERE

47

Lezione 16

46

Discriminazione perfetta di prezzo | Con discriminazione perfetta di prezzo, la curva del ricavo marginale coincide con la curva di domanda di mercato

| Il monopolista vende la stessa quantità che venderebbe in un mercato di concorrenza perfetta caratterizzato dalla stessa curva del costo marginale 48

8

Mario Gilli

La tariffa in due parti

• La tariffa in due parti rappresenta un piano tariffario che consente di discriminare perfettamente il prezzo, massimizzando il profitto di un monopolista

• Con una tariffa in due parti, i consumatori pagano una quota fissa più un prezzo separato per unità per ciascuna unità che decidono di acquistare

• Tali tariffe sono comunemente utilizzate dai monopolisti e dalle imprese c e a o po e e d e ca o s e a que o d u

che hanno potere di mercato simile a quello di un monopolista o opo s a

• Il vantaggio sta nella semplicità: anziché individuare un prezzo diverso per ogni unità venduta, il monopolista deve solo individuare una quota fissa e un prezzo unitario

• Per massimizzare il profitto, il prezzo unitario deve essere posto uguale al profitto marginale

Figura 17.4: Profitto con una tariffa in due parti

• Assumiamo che il costo marginale dei servizi telefonici sia di 0,10 €/min mentre il prezzo al minuto sia di 20 cent. • L’area di colore azzurro rappresenta il profitto delle

rappresenta il profitto delle vendite al minuto

• L’azienda può però richiedere il pagamento di una quota fissa, corrispondente al surplus del consumatore in corrispondenza del prezzo unitario (area gialla)

49

Profitti con una tariffa

in due parti

1-2

Discriminazione di prezzo basata su caratteristiche osservabili dei consumatori

• Spesso la capacità di un’impresa di discriminare il prezzo è imperfetta

• L’impresa può però classificare i consumatori all’interno di gruppi differenti in base a caratteristiche osservabili

– L’impresa non ha però altre informazioni relative alla disponibilità a pagare di ciascun consumatore – Esempio: sala cinematografica in un piccolo paese con 4 gruppi di consumatori (adulti, anziani, studenti e bambini)

• Per massimizzare il profitto, consideriamo separatamente la curva di domanda per ciascun gruppo – Imponiamo un prezzo che massimizzi il profitto ottenibile da ciascun gruppo

• Il profitto è dato dalla somma delle due aree, e risulta di poco inferiore al massimo surplus possibile

• L’unica porzione di surplus di cui il produttore non riesce ad appropriarsi è quella data dall’area

appropriarsi è quella data dall

area del triangolo grigio (la perdita secca)

• Riducendo il prezzo a 10 cent/min (costo marginale) e aumentando la quota fissa, l’azienda può accrescere ulteriormente i suoi profitti

52

1-2

Discriminazione di prezzo basata sulle caratteristiche osservabili

Massimizzazione del profitto con due gruppi di consumatori

• Fissiamo prezzi diversi se i vari gruppi hanno un’elasticità di domanda differente | Consideriamo ricavi marginali, costi marginali e funzioni di domanda per due gruppi distinti di consumatori (ovvero con diversa elasticità)

• Pratichiamo un prezzo più elevato per i gruppi con domanda meno elastica

• Generalmente il gruppo che fronteggia il prezzo più alto è quello con la domanda più rigida in corrisponden a del livello di pre o

con la domanda più rigida in corrispondenza del livello di prezzo che porterebbe a massimizzare i profitti qualora la discriminazione di prezzo non fosse possibile

• Partendo da quel livello di prezzo, il monopolista:

– Aumenta il prezzo per il gruppo con domanda meno elastica e lo abbassa per quello con domanda più elastica

53

Lezione 16

54

9

Mario Gilli

Massimizzazione del profitto con due gruppi di consumatori

Massimizzazione del profitto con due gruppi di consumatori

| Le quantità che massimizzano il profitto del monopolista sono quelle per cui, in riferimenti ai due distinti gruppi, il ricavo marginale eguaglia il costo marginale

| Date le funzioni di domanda dei due gruppi, il monopolista massimizza i suoi profitti fissando quindi un prezzo di 5 € per gli studenti e di 9 € per gli adulti

55

56

Effetti sul welfare di una discriminazione di prezzo imperfetta

Massimizzazione del profitto con due gruppi di consumatori

| Il profitto ottenuto dai due gruppi è rappresentato dalle aree dei rettangoli di colore celeste e corrisponde a 900 € per gli studenti e 4900 € per gli adulti

• I profitti sono pari a quelli che si registrano in assenza di discriminazione

– Il monopolista può sempre decidere di applicare lo stesso prezzo per tutti i gruppi, se ciò è più profittevole

• La discriminazione di prezzo influenza il benessere dei diversi gruppi in modo diverso – Il benessere di un gruppo peggiora se il prezzo cresce a causa Il benessere di un gruppo peggiora se il prezzo cresce a causa

della discriminazione oppure migliora in caso contrario

– I consumatori pagano prezzi diversi: ciò è inefficiente perché coloro che pagano un prezzo più basso e decidono di acquistare un bene possono avere una disponibilità a pagare inferiore rispetto ad altri che fronteggiano prezzi più alti e decidono di non acquistare

– Il monopolista può però essere incentivato a produrre di più (accrescendo così il surplus aggregato) e ciò agisce in opposizione all’effetto precedentemente descritto

57

Figura 17.7: Effetti sul welfare di una discriminazione di prezzo

Figura 17.7: Effetti sul welfare di una discriminazione di prezzo

| Supponiamo che il monopolista operi su di un mercato dove vi sono due distinti gruppi di consumatori, ,

caratterizzati da due funzioni di domanda differenti (quindi con elasticità diversa in corrispondenza dello stesso livello di prezzo)

| Se il monopolista può discriminare, venderà 300 unità agli studenti (ad un prezzo di 5 €) ed altre 900 unità agli adulti (praticando loro un prezzo di 9 €); a tali conclusioni si giunge seguendo le solite regole di massimizzazione dei profitti

59

Lezione 16

58

60

10

Mario Gilli

Figura 17.7: Effetti sul welfare di una discriminazione di prezzo

Figura 17.7: Effetti sul welfare di una discriminazione di prezzo

| Nel caso in cui il monopolista non può praticare alcuna discriminazione di p

prezzo, la curva di ,

domanda di mercato è unica, ed è data dalla somma orizzontale delle curve di domanda di due distinti gruppi

| Supponiamo che il monopolista non possa praticare alcuna discriminazione di p

prezzo

| Supponiamo inoltre che il monopolista abbia un profitto maggiore nel caso in cui serva l’intero mercato piuttosto che uno solo dei gruppi

61

Figura 17.7: Effetti sul welfare di una discriminazione di prezzo

62

Figura 17.7: Effetti sul welfare di una discriminazione di prezzo

| Sotto queste assunzioni, il monopolista massimizza i suoi profitti p

producendo 1000 unità e praticando un prezzo pari a 7€

| Quando si discrimina il prezzo, il surplus aggregato risulta inferiore poiché i biglietti sono g

distribuiti in modo inefficiente

| Il surplus aggregato risulta maggiore senza discriminazione di prezzo | Con discriminazione, aumenta il surplus degli studenti in misura pari all’area azzurra

63

Figura 17.7: Effetti sul welfare di una discriminazione di prezzo

Figura 17.7: Effetti sul welfare di una discriminazione di prezzo

| Con discriminazione, si riduce il surplus degli adulti in misura pari all’area g g

grigia

| Nell’esempio, il surplus complessivo del consumatore si riduce di € 1200

| Il surplus aggregato si riduce perché i maggiori profitti del monopolista (in questo caso € 800) risultano inferiori alla perdita di surplus del consumatore

| Il maggior surplus degli studenti è più che compensato dalla perdita di surplus degli adulti

65

Lezione 16

64

66

11

Mario Gilli

Discriminazione di prezzo basata sull’auto‐

selezione

Discriminazione di prezzo e potere di mercato • In un mercato concorrenziale, l’impresa non può procedere a discriminazioni di prezzo

– La pratica della discriminazione di prezzo rivela chiaramente l’assenza di concorrenza perfetta • Può risultare difficile determinare se, in un dato mercato, si stia praticando o meno una discriminazione di prezzo

stia praticando o meno una discriminazione di prezzo – Prezzi differenti possono riflettere differenze nei costi • Il mercato non deve essere necessariamente molto lontano da un regime perfettamente concorrenziale affinché sia possibile discriminare il prezzo

• Gli oligopolisti possono discriminare il prezzo anche più di un monopolista

67

Fissazione del prezzo in base alle quantità e auto‐selezione

• Spesso le imprese non possono distinguere gruppi differenti di consumatori sulla basa di caratteristiche osservabili

• Nonostante ciò, la discriminazione di prezzo può però essere ancora possibile • LL’impresa

impresa può infatti offrire un menù di alternative

può infatti offrire un menù di alternative che, se che, se

opportunamente disegnato, induca i consumatori con diversa disponibilità a pagare a fare scelte differenti

• La discriminazione di prezzo basata sull’auto‐selezione è una pratica decisamente comune

– Esempi: i discount che fanno la raccolta punti oppure le compagnie telefoniche che offrono piani telefonici differenziati

68

Utilizzare i menù di tariffe per incrementare i profitti

• Abbiamo detto che un monopolista in grado di discriminare perfettamente il prezzo massimizza il suo profitto applicando una tariffa in due parti • Tale livello dei profitti non può essere raggiunto se le caratteristiche dei consumatori non sono direttamente osservabili

• Se, concedendo la possibilità di scelta fra due piani con lo Se concedendo la possibilità di scelta fra due piani con lo

stesso prezzo unitario, tutti i consumatori optassero per il piano a basso consumo (quello con la quota fissa inferiore), non ci sarebbe alcun processo di auto‐selezione da parte dei consumatori basato sulla propria disponibilità a pagare

• Il monopolista può migliorare la sua condizione portando il prezzo unitario sopra il costo marginale • Può inoltre offrire un menù di differenti tariffe in due parti

• Il monopolista può infatti predisporre più piani tariffari in due parti, modellando ognuno di questi piani sulle caratteristiche di una specifica tipologia di consumatore

– Rispetto al caso di un’unica tariffa in due parti, è possibile eliminare parte della perdita secca

i t d

introducendo un secondo piano tariffario

d

d i

t iff i

– Questo consente di estrarre un surplus maggiore da quei consumatori con un alto profilo di domanda, rendendo loro meno attrattiva l’opzione rappresentata dal piano tariffario a basso consumo

69

70

Menu di tariffe in due parti

• L’impresa accresce i suoi profitti offrendo un menù di scelte

– Ciascuna opzione è indirizzata ad uno specifico gruppo di consumatori

• Per massimizzare i suoi profitti, l’impresa deve fare in modo che ciascuna opzione risulti appetibile unicamente al gruppo per la quale è stata ideata

– Deve invece risultare non conveniente per gli altri l

l l

gruppi

• L’impresa trae beneficio dal fatto di imporre, all’interno del piano tariffario pensato per i consumatori con maggiore disponibilità a pagare, un prezzo unitario esattamente pari al costo marginale di produzione

– In tal modo, in riferimento a questo segmento di mercato, la perdita secca viene cancellata

71

Lezione 16

12