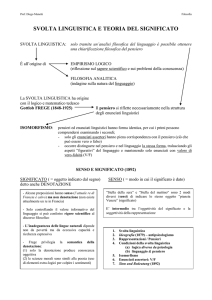

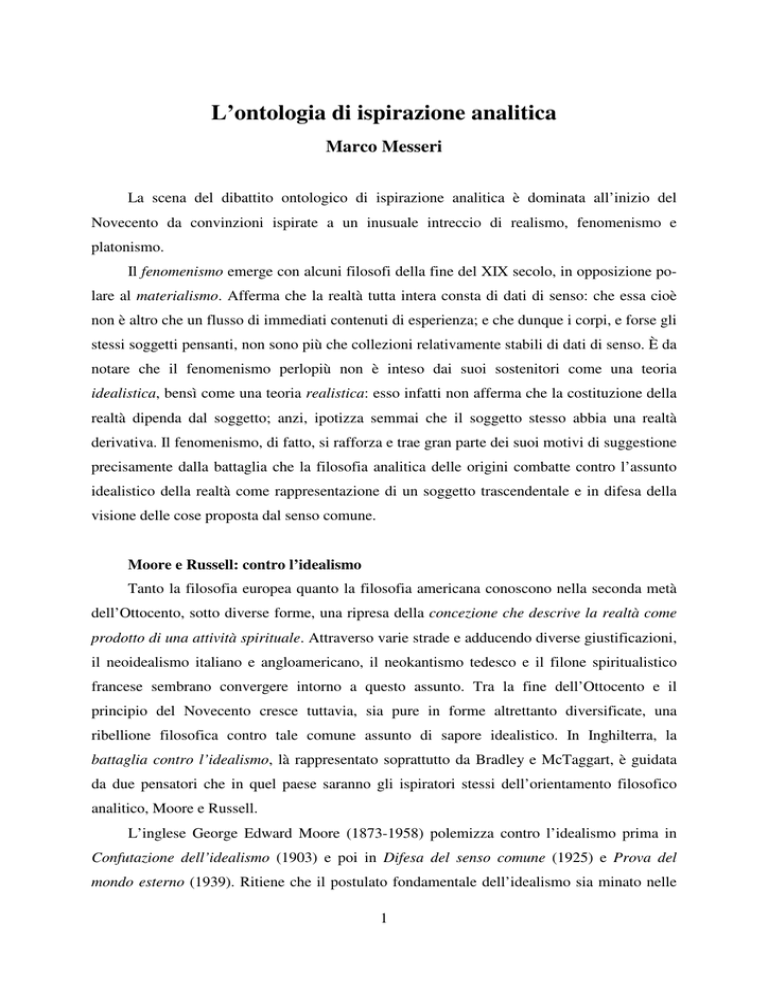

L’ontologia di ispirazione analitica

Marco Messeri

La scena del dibattito ontologico di ispirazione analitica è dominata all’inizio del

Novecento da convinzioni ispirate a un inusuale intreccio di realismo, fenomenismo e

platonismo.

Il fenomenismo emerge con alcuni filosofi della fine del XIX secolo, in opposizione polare al materialismo. Afferma che la realtà tutta intera consta di dati di senso: che essa cioè

non è altro che un flusso di immediati contenuti di esperienza; e che dunque i corpi, e forse gli

stessi soggetti pensanti, non sono più che collezioni relativamente stabili di dati di senso. È da

notare che il fenomenismo perlopiù non è inteso dai suoi sostenitori come una teoria

idealistica, bensì come una teoria realistica: esso infatti non afferma che la costituzione della

realtà dipenda dal soggetto; anzi, ipotizza semmai che il soggetto stesso abbia una realtà

derivativa. Il fenomenismo, di fatto, si rafforza e trae gran parte dei suoi motivi di suggestione

precisamente dalla battaglia che la filosofia analitica delle origini combatte contro l’assunto

idealistico della realtà come rappresentazione di un soggetto trascendentale e in difesa della

visione delle cose proposta dal senso comune.

Moore e Russell: contro l’idealismo

Tanto la filosofia europea quanto la filosofia americana conoscono nella seconda metà

dell’Ottocento, sotto diverse forme, una ripresa della concezione che descrive la realtà come

prodotto di una attività spirituale. Attraverso varie strade e adducendo diverse giustificazioni,

il neoidealismo italiano e angloamericano, il neokantismo tedesco e il filone spiritualistico

francese sembrano convergere intorno a questo assunto. Tra la fine dell’Ottocento e il

principio del Novecento cresce tuttavia, sia pure in forme altrettanto diversificate, una

ribellione filosofica contro tale comune assunto di sapore idealistico. In Inghilterra, la

battaglia contro l’idealismo, là rappresentato soprattutto da Bradley e McTaggart, è guidata

da due pensatori che in quel paese saranno gli ispiratori stessi dell’orientamento filosofico

analitico, Moore e Russell.

L’inglese George Edward Moore (1873-1958) polemizza contro l’idealismo prima in

Confutazione dell’idealismo (1903) e poi in Difesa del senso comune (1925) e Prova del

mondo esterno (1939). Ritiene che il postulato fondamentale dell’idealismo sia minato nelle

1

sue stesse basi da un equivoco concettuale. Gli idealisti infatti credono di potere sostenere che

tutta la realtà è oggetto della nostra coscienza, solo perché identificano erroneamente l’oggetto della nostra esperienza cosciente col contenuto di tale esperienza stessa. Oggetto e

contenuto tuttavia dovrebbero essere tenuti attentamente distinti: oggetto è la cosa percepita

tramite l’esperienza cosciente; contenuto è invece la modalità di presentazione sotto la quale

la cosa stessa è coscientemente percepita. Oggetto e contenuto non coincidono tra loro. Il fatto

è che la relazione tra una esperienza cosciente e il suo contenuto è una relazione interna. Essa

contribuisce a determinare l’identità dell’esperienza stessa: se l’esperienza cambia il suo

contenuto, si trasforma in un’altra esperienza; per es., in una persona che mette a fuoco la

visione, passando da un’immagine parzialmente sfocata a una più precisa, muta lo stato di

coscienza. Invece, la relazione tra l’esperienza e il suo oggetto è una relazione esterna. Si

tratta infatti di un rapporto estrinseco, che non determina l’identità dei relati, e perciò non li

modifica quando viene ad essere o cessa di essere: il vaso da fiori che guardo non cambia per

il fatto che io lo guardo.

Moore si sente dunque di difendere il realismo caratteristico del senso comune. Tale

realismo non deve essere messo da parte come una posizione ingenua: non c’è niente di

inconsistente

nell’assumere

che

le

cose

di

cui

facciamo

esperienza

sussistano

indipendentemente dalla nostra esperienza stessa. Beninteso, Moore non vuole difendere tutte

le credenze del senso comune. Egli concede senz’altro che molte di esse siano radicalmente

erronee. Riconosce inoltre che le credenze del senso comune sono storicamente variabili.

Moore difende piuttosto il nucleo concettuale del senso comune, che persiste attraverso la

storia e assicura una giustificazione preliminare a tutte le diverse possibili imprese conoscitive

umane: la credenza che esista un mondo esterno; che di esso faccia parte un corpo, quello che

chiamiamo il nostro corpo, più direttamente soggetto alla nostra volontà e veicolo delle nostre

esperienze; che tramite questo corpo noi possiamo agire nel mondo esterno; e così via.

Esattamente come il senso comune ha sempre ritenuto, la realtà del mondo esterno è provata

infinite volte, a giudizio di Moore, dagli innumerevoli oggetti materiali che noi incontriamo

nella nostra esperienza quotidiana, per es. dal fatto ovvio che noi possiamo vedere e mostrare

agli altri le nostre mani.

L’inglese Bertrand Russell (1872-1970) condivide pienamente la battaglia contro l’idealismo impegnata dall’amico Moore. Scrive Russell, ricordando con garbata autoironia il

loro comune punto di vista: «Con la sensazione di evadere da una prigione, ci permettemmo

2

di credere che l’erba è verde, che il sole e le stelle esisterebbero anche se nessuno le

percepisse, ed anche che c’è un mondo pluralistico senza tempo di idee platoniche». Tanto

Moore quanto Russell credono infatti alla realtà degli universali. Moore riconosce tra questi i

valori, oggetto dell’etica e delle altre discipline valutative. Russell per parte sua insiste

soprattutto sul ruolo degli universali nel funzionamento semantico del linguaggio. Il nuovo

realismo troverà seguaci numerosi soprattutto nell’ambito della filosofia americana.

Russell: dalla realtà dei dati di senso al fenomenismo

Tra le cose che sono oggetto della nostra esperienza e che sussistono indipendentemente

dalla nostra esperienza stessa, Moore ammette anche i «dati di senso»: le qualità, posizioni,

disposizioni, durate, che noi percepiamo immediatamente attraverso i sensi. In effetti Moore

non ha mai voluto pronunciarsi in modo perentorio circa la questione del rapporto tra dati di

senso e realtà. Non si è mai spinto in particolare fino a sostenere il fenomenismo e a ridurre

tutta la realtà empirica a dati di senso. Egli si limita piuttosto a riconoscere i dati di senso

come parte della realtà.

È Russell invece a farsi sostenitore del fenomenismo, soprattutto in La nostra

conoscenza del mondo esterno (1914), Misticismo e logica (1918) e L’analisi della mente

(1921). Russell pensa infatti che tutte le parole del nostro linguaggio possano essere risolte

attraverso un processo di analisi logica, o, come egli dice, di «costruzione logica», in nomi

elementari, che designano degli universali oppure dei dati di senso. Gli oggetti materiali, così

come gli stati e i processi mentali, non sono altro che combinazioni molto complesse di dati di

senso. In conformità col punto di vista che era stato di Berkeley e di Hume, un corpo per

Russell non è altro che l’organizzazione complessiva di una serie di dati di colore, odore,

calore, pressione, resistenza, consistenza, etc.: una organizzazione che non necessariamente

conserva permanentemente inalterati i suoi componenti, ma che comunque li vede almeno

variare in maniera coordinata. Non c’è una sostanza che soggiaccia alle qualità sperimentabili

nella materia. Analogamente, la mente non è una sostanza che soggiaccia ai fenomeni

mentali, ma la semplice organizzazione coordinata dei fenomeni mentali stessi. Tutta la realtà,

per il Russell dei primi decenni del secolo, si risolve in un flusso di dati di senso.

È importante soprattutto notare come, per lui, il fenomenismo non sia affatto in contrasto col rifiuto dell’idealismo: d’accordo con Moore, Russell accusa l’idealismo di

confondere l’oggetto dell’esperienza con il suo contenuto. Egli si ritiene realista appunto in

3

virtù del fatto di distinguere tra i due, e non attribuisce al realismo proprio e di Moore una necessaria vocazione materialistica: anche il dato di senso è oggetto e non contenuto dell’esperienza; scivolerebbe nell’idealismo, secondo il Russell di questo periodo, solo il fenomenista che identificasse la sensazione, cioè l’evento soggettivo dell’esperienza, col dato di

senso, che costituisce invece il suo correlato oggettivo.

Avenarius e Mach: il monismo fenomenista

Il nuovo realismo che si origina dalla polemica analitica contro l’idealismo non nasce

dunque contraddistinto dall’assunto materialistico della irriducibilità degli oggetti corporei ai

dati di senso. Soprattutto con Russell, esso va anzi ad incontrare un fenomenismo di tipo

monista, e cioè sostenitore della riducibilità tanto della mente quanto della materia a un unico

genere di entità di base, che nella filosofia continentale era stato sviluppato da filosofi di

ispirazione positivista come Avenarius e Mach. Il tedesco Richard Avenarius (1843-1896),

già negli ultimi vent’anni del XIX secolo e soprattutto in Critica dell’esperienza pura (18881890), sostiene che effettivamente reale è solo l’«esperienza pura»: il flusso dei dati, che in se

stesso non è né fisico né psichico. L’esperienza pura infatti è anteriore alla distinzione tra

soggetto e oggetto: i corpi e l’io non sono che aggregazioni relativamente persistenti di dati.

Per Avenarius, il pensiero opera, organizzando i dati dell’esperienza pura tramite reticoli

concettuali astratti, che hanno la funzione di semplificare la memorizzazione dei dati e di

facilitarne l’applicazione, contribuendo, secondo il principio del «minimo sforzo», ad adattare in maniera economica l’organismo umano al suo ambiente. Avenarius ritiene inoltre

che la filosofia debba risolversi in una critica della conoscenza, avente per scopo di mettere in

luce il reale fondamento che la conoscenza stessa trova entro l’esperienza pura e a combattere

le degenerazioni metafisiche che la imprigionano nelle astrazioni concettuali. In ragione di

questa

interpretazione

dei

compiti

della

filosofia,

egli

designa

col

nome

di

«empiriocriticismo» la propria proposta teorica.

Le vedute sviluppate dall’austriaco Ernst Mach (1838-1916), scienziato e storico della

scienza oltre che filosofo, sono affini a quelle di Avenarius. Come Avenarius, in Analisi delle

sensazioni (1886) e Conoscenza ed errore (1905) Mach nega che la realtà consti di sostanze

materiali e spirituali. La realtà è piuttosto un fluire spazio-temporale di dati di senso. I dati di

senso sono infatti gli «elementi» che noi possiamo trovare alla base di tutte le entità materiali

e spirituali riconosciute dal senso comune e dalla scienza. Nessuna di tali entità è dunque una

4

«sostanza» o una «cosa in sé», soggiacente alle qualità direttamente sperimentate, bensì solo

un «complesso» di tali qualità stesse, e cioè un insieme di fenomeni.

La conoscenza non può superare il piano dei dati e d’altra parte non ha bisogno di farlo:

infatti, se i fenomeni non hanno dei fondamenti extrafenomenici, c’è un numero imprecisabile

di relazioni funzionali, esprimibili da leggi più o meno facilmente memorizzabili, e talvolta

anche formulabili matematicamente, che reggono la variazione coordinata dei fenomeni

attraverso lo spazio e il tempo. Il concetto di «funzione» dovrebbe dunque prendere il posto di

quello di «causa» nella descrizione della realtà. La sola persistenza che è dato di riscontrare è

quella della connessione funzionale tra i dati stessi. Nella sua storia della meccanica, Mach

insiste sulla irrilevanza scientifica dei presupposti metafisici, primi tra tutti lo spazio e il

tempo assoluti, che Newton ha affiancato alle semplici correlazioni funzionali dei dati, nell’edificare la nuova scienza del movimento.

Secondo Mach, è l’esigenza di prevedere le trasformazioni dell’ambiente per potere

intervenire in esso, che ci spinge a notare i raggruppamenti di dati di senso che si presentano

con maggiore frequenza. Il fatto è che il continuo dei dati di senso non comprende né

complessi di dati assolutamente solidali né congerie di dati totalmente caotiche: gli elementi

che compongono ciascun complesso variano, ma variano con diverso grado di regolarità. Noi

registriamo mnemonicamente e designiamo attraverso un nome precisamente i complessi di

dati che manifestano un più evidente coordinamento funzionale: sono questi infatti che

riusciamo a prevedere nel loro comportamento in modo più agevole, e che ci offrono dunque

le maggiori opportunità di esercitare un controllo sulla realtà. Anche per Mach, il pensiero ha

una finalità di adattamento biologico ed è retto da un «principio di economia»: sistematizza

concettualmente i dati di senso attraverso classificazioni e correlazioni, e, tra tutte le possibili

sistemazioni concettuali, persegue ed elabora quelle capaci di convogliare il massimo di

informazioni con il minimo di risorse concettuali; i sistemi teorici sono dunque convenzioni

utilitarie e non rappresentazioni della struttura della realtà.

Circa la natura degli elementi, Mach rifiuta ogni posizione dogmatica: come esempio di

elementi, egli cita colori, suoni e altre qualità sensibili, e in generale ogni sorta di impressioni

vissute, ma concede che ulteriori analisi potrebbero individuare dati di livello ancora più

elementare. Nega comunque che la natura degli elementi possa essere qualificata come

materiale o come spirituale, e si pronuncia espressamente a favore del «monismo». Egli infatti

sostiene esplicitamente che gli elementi sono anteriori alla distinzione stessa di mente e

5

corpo: «un colore è un oggetto fisico fintanto che noi consideriamo, per esempio, la sua

dipendenza dalle fonti luminose (altri colori, calore, spazio, etc.); ma se lo consideriamo nella

sua dipendenza dalla retina, esso è un oggetto psicologico, una sensazione». I fenomeni non

sono così di per se stessi rappresentazioni di un soggetto: essi preesistono al soggetto. Come

il corpo, anche l’io è, per Mach, solo un complesso relativamente persistente di dati, e non

una sostanza.

In proposito Mach cita il saggista tedesco del XVIII secolo Georg Lichtenberg (174299), il quale aveva rimproverato a Cartesio di avere commesso una forzatura registrando il

fatto del pensiero nella formula “Io penso” invece che con quelle impersonali “Si pensa”,

“C’è del pensiero”. Quando osserviamo un lampo non presupponiamo che ci sia un soggetto

che lampeggia. Mach scrive che l’esperienza dovrebbe essere considerata in modo altrettanto

impersonale. Come il fenomenismo di Russell, il monismo fenomenista di Mach è agli

antipodi di ogni dottrina idealistica del primato ontologico del soggetto. L’esperienza di

Mach non ha affatto un possessore o una sorgente. Come esperienza senza un soggetto, d’altronde, la intende e la accetta Schlick, che, nel Novecento, porta l’eredità di Mach entro la

tradizione dell’empirismo logico. Analogamente, e del resto per influenza di Schlick, come

flusso di dati senza un soggetto intende l’esperienza anche Wittgenstein, tra la fine degli anni

Venti e i primi anni Trenta, quando le sue posizioni si avvicinano a quelle del Circolo di

Vienna. La tesi del carattere non-soggettivo dell’esperienza, che tutti i promotori del nuovo

fenomenismo riconoscono come ineludibile corollario del fenomenismo stesso, tuttavia, finirà

per retroagire sulle basi della stessa ontologia dei dati di senso, indebolendone la credibilità:

è ancora esperienza un flusso di dati che non è esperienza di nessuno? Russell stesso, in

particolare ne La conoscenza umana (1948), abbandonerà il fenomenismo, precisamente nella

convinzione che il fenomenismo rigoroso dovrebbe risolversi in un paradossale solipsismo

senza un soggetto.

Bolzano e le origini del platonismo

Come accettavano l’esistenza dei dati di senso, Moore e Russell accettavano anche

l’esistenza di entità ideali di tradizione platonica. In ambiente analitico il platonismo si

afferma soprattutto sotto lo stimolo dei problemi posti dall’interpretazione filosofica della

matematica. La matematica della fine dell’Ottocento non era più solo la vecchia scienza delle

figure e dei numeri, ma si trovava a trattare di generi via via più ampi e imprevedivilmente

6

diversi di oggetti: numeri reali, numeri complessi, e poi ennuple ordinate, vettori, insiemi,

spazi topologici, funzioni, serie, grafi, etc. in una dilatazione progressiva di campo che non si

sapeva bene come delimitare. A molti sembrava che il platonismo fosse la soluzione più

lineare: la matematica tratta di un mondo di entità ideali, irraggiungibile per l’esperienza e

accessibile solo alle peculiari procedure intuitive e dimostrative del matematico.

Il boemo Bernhard Bolzano (1781-1848) può essere considerato il promotore di questo

nuovo platonismo. L’indirizzo si afferma nella filosofia europea in polemica con lo

«psicologismo» prevalente tra i logici di ispirazione positivista della seconda metà del secolo

scorso. In particolare, l’inglese John Stuart Mill (1806-1873), che può essere considerato il

maggiore tra i logici positivisti del secolo scorso, aveva inteso appunto la logica come

descrizione dei procedimenti inferenziali caratteristici del pensiero umano, e dunque come

una parte della psicologia. Bolzano rifiuta esplicitamente questo genere di approccio alla

logica. Egli ricorda infatti che compito della logica non è elencare gli schemi secondo i quali

il pensiero umano di fatto costruisce le inferenze, bensì gli schemi che conferiscono validità a

tali inferenze. Il pensiero umano non segue sempre le leggi della logica: quando vi si adegua,

produce inferenze corrette; quando non lo fa, inferenze scorrette. Compito della logica è

indicare le regole secondo le quali gli uomini dovrebbero pensare, non quelle secondo le quali

pensano. La logica non può essere così una parte della psicologia: la psicologia ha un’ottica

descrittiva, la logica normativa; la psicologia studia comportamenti soggettivi, la logica

procedure oggettive.

È in questa prospettiva che Bolzano introduce gli assunti caratterizzanti del platonismo

semantico. Una logica non psicologistica è possibile solo se vi sono delle strutture oggettive

del pensabile. La logica, in particolare, non può avere a che fare col «giudizio», che è un atto

soggettivo e personale di pensiero, ma con la «proposizione», che è il suo contenuto

concettuale oggettivo, vero o falso secondo i casi, suscettibile di essere pensato da persone diverse, in momenti diversi e dunque attraverso atti di pensiero distinti, e di essere espresso da

enunciati di lingue differenti. Non ha inoltre a che fare con la «rappresentazione», che è tanto

soggettiva quanto la connessione di rappresentazioni costituente il giudizio, ma con l’«idea»,

che è il singolo concetto, inteso come elemento oggettivo della proposizione in sé.

La logica non si interessa, per es., del fatto che Carlo, in ogni occasione in cui si trova a

formulare i giudizi “Tutti gli uomini sono mortali” e “Socrate è un uomo”, si senta psicologicamente costretto a formulare l’ulteriore giudizio “Socrate è mortale”. Si interessa

7

invece delle condizioni oggettive che determinano la correttezza dei ragionamenti che Carlo e

gli altri uomini sono in grado di costruire con i loro giudizi, indipendentemente dalle particolari rappresentazioni personali che essi possono convogliarvi, e dalle risonanze che lingue

diverse possono associare ai medesimi concetti. Vi è infatti un’idea in sé della mortalità, che

ha la sua identità oggettiva, malgrado il fatto che possa essere espressa da parole diverse come

“mortale”, come “perituro”, o come “sterblich” (che le traduce in tedesco), e essere associata

a rappresentazioni personali diverse; e questa idea può essere combinata con altre idee in

varie proposizioni in sé, come per es. la proposizione vera che tutti gli uomini sono mortali, la

quale ha una propria identità oggettiva e un proprio comportamento inferenziale caratteristico,

al di là del fatto che essa possa essere asserita in occasioni diverse ed espressa in modi diversi,

come per es. dall’italiano “Tutti gli uomini sono mortali” o dal tedesco “Alle Menschen sind

sterblich”. Il linguaggio trova appunto il suo contenuto, o aspetto semantico, in questo

complesso di pensieri oggettivi e indipendenti dalle forme espressive, complesso rappresentato dalle possibili connessioni delle varie idee in sé e delle varie proposizioni in sé.

Frege: il linguaggio formale

La tesi di Bolzano dell’esistenza di strutture semantiche oggettive ha una ampia

risonanza nel mondo filosofico tedesco. La accolgono in primo luogo il tedesco Gottlob Frege

(1848-1925), e, più tardi, per influenza di Frege, il tedesco Edmund Husserl e gli altri

fenomenologi. La maniera in cui Frege rielabora il platonismo semantico di Bolzano ha alle

spalle gli sviluppi che Frege stesso ha saputo dare alla logica già con Ideografia (1879). Qui,

in primo luogo, Frege mette a punto il linguaggio il cui comportamento inferenziale è studiato

dalla logica matematica, specificando la forma canonica che gli enunciati debbono assumere

per essere inseriti negli schemi di inferenza previsti dalla logica matematica stessa. Egli si

rende conto dei difetti che impediscono alla logica predicativa tradizionale di codificare al

meglio le strutture del ragionamento ammesse dal pensiero scientifico e, specificamente, dal

pensiero matematico. Elaborata entro la matrice originaria dell’essenzialismo aristotelico,

infatti, la logica predicativa tradizionale concentra la sua attenzione sui concetti che

esprimono proprietà e trascura quelli che esprimono relazioni, costruendo per questi ultimi

interpretazioni che risultano forzate e non riescono a dare ragione di tutte le inferenze

possibili con essi: il fatto è che la sillogistica tende a interpretare la relazione come una

giustapposizione di proprietà godute dai relati singolarmente considerati. Le proposizioni che

8

hanno una struttura relazionale non si prestano ad essere analizzate come connessione di un

concetto e di un solo oggetto. È controintuitivo per es. presentare la proposizione che Andrea

è amico di Enzo come risultato dell’applicazione all’oggetto Andrea dell’astruso concetto essere-amico-di-Enzo. Una simile proposizione infatti pare chiamare in causa due oggetti e non

uno soltanto: pare coinvolgere Enzo altrettanto che Andrea. Oltre tutto se si immagina che

nella proposizione il predicato sia predicato di un unico soggetto, dalla proposizione che

Andrea è amico di Enzo diviene impossibile dedurre la proposizione che Andrea è amico di

qualcuno: il concetto essere-amico-di-qualcuno infatti viene ad essere distinto e indipendente

dal concetto essere-amico-di-Enzo. La teoria classica della proposizione dunque non è in

grado di dar conto di tutte la naturalissime inferenze consentite dalle relazioni. Bisogna perciò

abbandonare la teoria classica e fare posto ai concetti di relazione accanto ai concetti di

proprietà. L’incapacità di affrontare in maniera naturale il comportamento inferenziale delle

relazioni aveva conseguenze particolarmente gravi nel campo del ragionamento matematico,

dove le inferenze relazionali giocano un ruolo molto rilevante. Di fatto, anche per questo, i

matematici avevano fatto sempre un uso assai limitato dei risultati della logica e avevano

preferito confidare nella legittimità intuitiva di un corpo di schemi di ragionamento ben più

ampio di quelli codificabili in forma sillogistica.

Frege indica una via per superare questi difetti della logica predicativa tradizionale. Egli

infatti abbandona la concezione ordinaria della struttura dell’enunciato - la concezione dell’enunciato come connessione di un soggetto e di un predicato attraverso una copula -, ed

ammette entro il linguaggio canonico da lui elaborato predicati relazionali di diversa

complessità (predicati monadici, diadici, triadici, etc.) che determinano enunciati applicandosi

simultaneamente a più di un soggetto (i monadici a un solo soggetto, i diadici a due soggetti, i

triadici a tre, etc.). Il linguaggio canonico di Frege include poi nomi che designano particolari

oggetti. Ma include anche delle variabili, che permettono di fare riferimento a oggetti non

specificati, cioè non determinati tramite un nome, come capita quando parliamo in generale di

tutti gli oggetti di un certo tipo o diciamo che c’è un oggetto, senza nominarlo, che gode di

una certa proprietà.

Il linguaggio canonico fregeano include inoltre delle costanti logiche, cioè delle parole

impiegate in ogni caso e in qualsiasi ragionamento, indipendentemente dalla materia specifica

del discorso. Sono costanti logiche i connettivi, gli operatori, cioè, che consentono di costruire

enunciati composti a partire da enunciati più semplici: la negazione “non ...” (che rovescia un

9

enunciato nel suo contraddittorio), la disgiunzione “... o ...”, la congiunzione “... e ...”, l’implicazione “se ..., allora ...”, l’equivalenza “... se e solo se ...” (che si applicano a coppie di

enunciati, ed hanno un comportamento logico studiato già dai megarici e dagli stoici).

Saranno più tardi correntemente indicati rispettivamente dai simboli ¬, ∨, ∧, →, ↔.

Ma nel linguaggio canonico elaborato da Frege c’è anche un secondo genere di costanti

logiche: i quantificatori, necessari per specificare il numero degli oggetti cui il predicato è

riferito quando è applicato a variabili e dunque impiegato per compiere un riferimento

indeterminato: quando facciamo uso di variabili in un enunciato, abbiamo infatti bisogno,

affinché l’enunciato abbia un significato definito, almeno di specificare a quanti oggetti la

variabile sia riferita. I quantificatori prendono il posto dei meno precisi indicatori di quantità

della logica tradizionale (“ogni”, “tutti”, “alcuni”, “qualche”, “un”, etc.). Di particolare

importanza risultano il quantificatore universale (“Per ogni oggetto x”, che traduce in maniera

univoca parole come “ogni”, “tutti”, etc.) e il quantificatore esistenziale (“Esiste un oggetto x

tale che”, che traduce in maniera univoca parole come “qualche”, “alcuni”, “un”, etc.).

Saranno più tardi correntemente indicati rispettivamente dai simboli ∀ e ∃. Applicando un

quantificatore, o, se il predicato è poliadico, un certo numero di quantificatori, a una formula

costituita da un predicato e da variabili, le variabili stesse vengono vincolate, il senso della

formula viene chiarito univocamente e si ottiene un enunciato di senso altrettanto definito che

l’enunciato costituito da un predicato applicato a dei nomi. Così, una frase come “Nessuno

ama tutti” dovrebbe essere resa in forma canonica con un predicato diadico “amare” – per

brevità indichiamolo con A … …, con gli spazi vuoti da riempire con espressioni che si

riferiscano a oggetti individuali –, applicato a oggetti indeterminati, dunque non precisati da

un nome, ma espressi da variabili, e il numero di tali oggetti dovrebbe essere specificato da

opportuni quantificatori: esattamente da due quantificatori, quanti sono i soggetti del

predicato e quante sono dunque le variabili unite a esso. La sua riduzione in forma canonica

potrebbe suonare:

¬ ∃x ∀y Axy,

cioè “Non esiste un x, tale che, per ogni y, x ama y”. La forma canonica prevista da

Frege dissipa tutte le ambiguità create dai pronomi indefiniti del linguaggio ordinario. Così,

“Tutti gli uomini hanno un padre” può essere reso – indicando per brevità con P … … la

relazione “essere padre di” – da

∀x ∃y Pyx

10

se si vuole ammettere, secondo il significato consueto della parola padre, che uomini

diversi possano avere padri diversi; ma verrebbe reso da

∃y ∀x Pyx,

con i quantificatori in ordine inverso, se si volesse intendere che c’è un unico padre di

tutti gli uomini, come lo intenderebbe per es. chi impiegasse la parola padre in un senso

religioso.

L’ordine dei quantificatori è particolarmente prezioso in matematica per il chiarimento

dei concetti fondamentali, si pensi al concetto di limite. Così, p.es., la nozione di limite finito

di una funzione con argomento che tende a un valore finito

lim f(x) = l

x→a

deve essere tradotta, per esprimere in modo rigoroso il concetto di Cauchy, con

un’espressione contenente tre quantificatori:

∀ε ∃δ ∀x ( ε>0 ∧ δ>0 ∧ a–δ < x < a+δ ) → (l–ε < f(x) < l+ε ),

un’espressione che ha un senso molto diverso da quella che invece iniziasse con ∃δ ∀ε

… o con ∀δ ∃ε … .

Frege mostra che in realtà un solo quantificatore è sufficiente per dotare il linguaggio di

pieno potere espressivo: tutti i quantificatori possono infatti essere successivamente definiti a

partire da un solo quantificatore assunto come primitivo. Egli introduce in particolare il

quantificatore esistenziale e definisce il quantificatore universale tramite l’esistenziale e la

negazione. Asserire che ∀x Px non è diverso infatti da asserire che ¬∃x ¬Px. Altri

quantificatori di uso comune in matematica, p.es. ∃! – “esiste uno e un solo” –, possono

facilmente essere definiti con l’uso dei due principali e di altri concetti come l’identità:

∃!x Px ↔df ∃x Px ∧ ∀y ( Py → y = x).

Il linguaggio canonico adottato dalla logica matematica successiva è nella sostanza

quello elaborato da Frege, che contiene variabili e costanti, e assume come costanti logiche

connettivi e quantificatori, e come costanti non logiche nomi e predicati di varia complessità.

Non ha fortuna invece il simbolismo ideato da Frege per esprimere tale linguaggio, che

necessita di una scrittura su due dimensioni e risulta perciò eccessivamente macchinoso. Gli

sarà preferito il simbolismo ideato dal matematico Giuseppe Peano (1858-1932) che consente

di esprimere in modo più agevole le categorie linguistiche fregeane ed è adottato ancora oggi.

11

Frege: l’ontologia platonista

Frege elabora la propria ontologia in Funzione e concetto (1891), Oggetto e concetto

(1892) e Senso e riferimento (1892). Si ricollega al platonismo di Bolzano. Per lui le strutture

individuate dalla logica hanno una portata ontologica: dato che esse sono connessioni di ciò

che è oggettivamente pensabile, appartengono all’essere, anche se evidentemente non all’essere empirico; formano un «terzo regno» distinto tanto dal regno delle cose fisiche quanto dal

regno degli atti soggettivi di pensiero.

L’ontologia di Frege è ricavata dall’analisi del linguaggio. Secondo Frege, infatti, il

funzionamento del linguaggio non può essere analizzato senza adeguate assunzioni

ontologiche. Ogni espressione linguistica si caratterizza infatti per la circostanza di rimandare

a un certo contenuto extralinguistico. A giudizio di Frege, tuttavia, il contenuto semantico dell’espressione è complesso e incorpora due generi distinti di rimando alla realtà

extralinguistica: nel contenuto dell’espressione infatti dobbiamo distinguere il «riferimento»

(Bedeutung, in tedesco) e il «senso» (Sinn, in tedesco), cioè, rispettivamente, la cosa indicata

dall’espressione e il modo in cui, o l’aspetto sotto il quale, la cosa è indicata dall’espressione.

Il pianeta Venere, per es., è il riferimento sia dell’espressione “la Stella del mattino” sia di

quella “la Stella della sera”: con entrambe le espressioni infatti gli antichi indicavano l’oggetto celeste che noi abbiamo scoperto essere il secondo pianeta del sistema solare. Le due

espressioni però hanno un senso diverso. Esse infatti indicano la medesima cosa, ma la

indicano in modi diversi, ovvero sotto aspetti diversi: qualificandola cioè rispettivamente

come ultimo corpo celeste a svanire nel mattino e come primo corpo celeste a brillare la sera.

Tutte le espressioni comprensibili hanno un senso. Non tutte hanno però un riferimento: per

es., sia “Harrison Ford” sia “Indiana Jones” hanno un senso e sono perciò entrambe

comprensibili; ma solo “Harrison Ford” ha un riferimento.

Frege pensa che la distinzione tra riferimento e senso sia resa necessaria dall’analisi dei

giudizi di identità. Egli nota infatti che gli enunciati di identità hanno un valore informativo

molto diverso e ritiene che se il solo rimando alla realtà delle parole fosse il loro riferimento

tale diversità rimarrebbe inesplicabile. Consideriamo p.es. i due enunciati “Napoleone è il

vincitore di Austerlitz” e “Napoleone è Napoleone”. Il primo veicola una conoscenza, il

secondo no. Se le espressioni “Napoleone” e “il vincitore di Austerlitz” indicassero nella

realtà solo il loro riferimento, indicherebbero la medesima cosa, e dunque i due enunciati non

comunicherebbero nient’altro che il fatto banale che quella determinata cosa è se stessa:

12

nessuno dei due potrebbe avere un valore informativo. Se invece – pensa Frege – si

distinguono senso e riferimento, allora si comprende perché il primo enunciato sia

informativo e il secondo no: il primo infatti dice che due espressioni di senso diverso hanno il

medesimo riferimento (cosa che talvolta si verifica, come in questo caso, talvolta no), il

secondo dice solo che una certa unica espressione ha il riferimento che ha (cosa sicuramente

vera, ma anche banale).

Da platonista Frege pensa che riferimento e senso siano parimenti entità oggettive. Egli

tuttavia ritiene essenziale distinguere due tipi di entità oggettive: le chiama rispettivamente

«oggetti» e «funzioni», generalizzando in modo consapevole l’impiego matematico dei

concetti di funzione, argomento e valore. Una funzione infatti, per Frege, non è

necessariamente una operazione numerica. È una funzione qualunque relazione univoca a

destra, qualunque relazione, cioè, tale da associare a un determinato elemento preso entro un

insieme in cui la funzione è definita (dominio), non più di un unico elemento preso nello

stesso o in un altro insieme (codominio), senza che abbia importanza la natura di tali elementi;

anche, dunque, se tali elementi non sono numeri.

Frege dunque chiama oggetti le entità «sature», e cioè le entità autosufficienti, complete

in se stesse, capaci di autonoma sussistenza, o, come dice anche, capaci di essere indicate da

un nome proprio; funzioni le entità «non sature», cioè le entità incomplete che si completano

solo in connessione con altre entità. Il tre, per es., è un oggetto; il successore e la somma sono

invece funzioni: il tre infatti è già una entità determinata; il successore e la somma non sono

entità determinate, lo divengono solo quando vengono completate da altre entità,

trasformandosi, per es., nel successore di quindici o nella somma di quattro e due. Le funzioni

si applicano ad «argomenti» e assumono «valori»: argomenti sono le entità che saturano i

posti vuoti della funzione; valori le entità determinate dalla funzione saturata. Col variare

degli argomenti una medesima funzione può assumere valori diversi. Argomenti e valori poi

possono essere individui, insiemi, coppie ordinate, ennuple, e ogni sorta di oggetti

insiemistici, secondo la maniera in cui la funzione è definita. Ci sono funzioni che per essere

saturate hanno come argomento individui, funzioni che hanno come argomento coppie, terne,

o, genericamente, ennuple. Per es. il successore è una funzione ad argomento individuale, la

somma una funzione che ha come argomento coppie di numeri.

Idea centrale dell’ontologia di Frege è che i sensi delle espressioni siano non oggetti, ma

concetti, e che il concetto possa essere inteso come un particolare genere di funzione. Il

13

concetto ha per sua natura un carattere predicativo. La proposizione, nel senso di Bolzano,

infatti è determinata dal fatto che un certo concetto è predicato di certi oggetti. Il concetto

potrebbe essere inteso allora, per Frege, come una funzione che assume come argomento gli

oggetti che fungono da soggetto, generando proposizioni, e determinando, secondo i casi, una

situazione di verità o di falsità; ovvero, secondo la terminologia che a partire da Frege diverrà

corrente, potrebbe essere inteso come una funzione proposizionale. Il concetto è una funzione

proposizionale che, col variare degli oggetti cui è applicata, assume come valore di volta in

volta uno dei due «valori di verità»: il «vero» se la proposizione generata è vera, il «falso» se

essa è falsa. Il concetto di coniglio sarebbe, p.es., la funzione proposizionale che, applicata ai

vari singoli individui costituenti il mondo, determina il valore vero quando gli individui sono

simpatici roditori dalle lunghe orecchie ghiotti di carote, del genere di Bugs Bunny, e il valore

falso quando essi sono sassi, lucertole, dèi, e così via. Il concetto di padre sarebbe invece la

funzione proposizionale che, applicata alle varie coppie possibili di persone, determina il vero

quando il primo elemento della coppia è un maschio e il secondo è un suo figlio o una sua

figlia, il falso altrimenti.

Infatti, per Frege è fuorviante interpretare la proposizione come applicazione di un

concetto ad una singola entità, come tende invece a fare la logica predicativa tradizionale,

dogmaticamente attaccata all’idea che la proposizione abbia sempre una struttura soggettocopula-predicato. Egli, come ha spiegato nella sua costruzione del linguaggio formale,

ammette concetti che sono funzioni con argomento individui, come essere italiano (concetti

monadici o unari); concetti che sono funzioni con argomento coppie, come essere amico di

(concetti diadici o binari); e così via senza limite prefissato (in una gerarchia di concetti che

prendono come argomenti ennuple di ordine via via più elevato, o, come si dice talvolta, da

crescente adicità o arietà). La proposizione stessa può essere considerata come un concetto

limite: la funzione proposizionale degenerata 0-adica, ovvero un paradossale concetto ad

argomento vuoto.

Frege pensa la distinzione tra concetto e oggetto come rigorosa e assoluta: nessun

oggetto è un concetto e nessun concetto è un oggetto. Perciò egli rifiuta la pretesa caratteristica di una parte del pensiero filosofico, ma anche di una parte del pensiero scientifico,

soprattutto matematico, di ricavare gli oggetti che cadono sotto un concetto analizzando il

concetto stesso, e cioè di dimostrare tramite procedure analitiche l’esistenza di oggetti. Una

simile pretesa è per lui mal concepita perché concetti e oggetti sono tra loro eterogenei e dun-

14

que perché dall’analisi di nessun concetto si può mai stabilire se degli oggetti cadano sotto di

esso e quanti eventualmente siano. Il concetto infatti può sempre risultare contraddittorio: tale

dunque da non potersi applicare ad alcun oggetto. E l’unico modo di stabilire che il concetto

non è contraddittorio è precisamente di esibire un oggetto che cada sotto di esso. Con Kant,

ma per ragioni differenti da Kant, anche Frege nega che un giudizio di esistenza possa mai

essere analitico. L’eterogeneità di concetto e oggetto ha anche altre conseguenze. Se la

proposizione deve essere vista come un genere specifico di concetto, e non come un oggetto,

essa non può essere identificata in particolare con l’oggetto che rappresenta il valore della

funzione data dal concetto stesso. In effetti, i valori di verità di Frege, il vero e il falso, sono

due veri e propri oggetti, anche se oggetti peculiari. Essi sono infatti i due oggetti-limite che

segnano i confini dell’intero campo degli oggetti possibili: il vero è inteso da Frege in qualche

modo come oggetto totale e il falso come oggetto vuoto.

Frege ritiene che riferimento e senso possano sempre essere identificati con qualche

particolare tipo rispettivamente di oggetto o di concetto. L’ordinaria analisi logica del

linguaggio aveva distinto dai vari tipi di espressioni incomplete gli enunciati, cioè le

espressioni suscettibili di dar luogo a un discorso di senso compiuto. Aveva poi individuato

essenzialmente due classi di parole che si combinano tra loro a formare gli enunciati: i nomi,

cioè le parole che svolgono la funzione di designare, ovvero di indicare un oggetto (tutti i

nomi e in particolare i nomi propri); e i predicati, cioè le parole che svolgono la funzione di

predicare, ovvero di qualificare un oggetto (gli aggettivi e i verbi, ma, in certi contesti, anche

alcuni usi del nome). Frege spiega che l’eventuale riferimento di un nome proprio coincide

con l’oggetto singolo da esso denominato e che il suo senso è il «pensiero», fisso e

indipendente dalle associazioni soggettive di idee, che il nome comunica. Il nome proprio

“Harry Potter”, p.es., è privo di un riferimento, perché il personaggio della Rowling non è mai

esistito. Tale nome però ha un senso, e noi, infatti, lo comprendiamo. Il senso, che ci permette

di comprendere il nome, è dato dal pensiero di certe caratteristiche individuanti, come essere

un piccolo mago, essere sfuggito a Woldemort, essere grande amico di Ronald Weasley ed

Hermione Granger, etc., cui pensano subito tutti coloro che hanno imparato il nome,

indipendentemente da eventuali associazioni soggettive fatte di simpatie, antipatie o ricordi

personali. Il senso del nome proprio, dunque, per Frege, è un concetto singolare, cioè una

funzione proposizionale che dà il vero per uno e un solo argomento. Frege identifica poi il

senso del predicato con la funzione che costituisce il concetto universale, e il suo riferimento

15

con la classe di tutti gli argomenti per cui il valore della funzione è il vero. Identifica infine il

senso di un enunciato con la proposizione di Bolzano. Quanto al riferimento dell’enunciato,

Frege lo identifica col valore di verità dell’enunciato stesso: egli arriva a dire che ogni possibile enunciato è solo un diverso nome, secondo il caso, del vero o del falso. Nella

prospettiva di Frege, tutte le espressioni linguistiche sono pensate dunque come se fossero

nomi: il nome proprio come nome del singolo oggetto, il predicato come nome di una intera

classe di oggetti, l’enunciato come nome del vero o del falso.

Per comprendere in particolare la scelta fregeana circa il riferimento dell’enunciato

bisogna analizzare in maniera più precisa le nozioni di senso e di riferimento. Infatti, Frege

considera senso di una espressione ciò che dobbiamo conoscere per potere impiegare l’espressione stessa e riferimento dell’espressione ciò che miriamo a conoscere tramite il suo

impiego. Il senso è la via d’accesso alla nostra indagine, il riferimento il suo scopo. Tramite i

nostri pensieri noi infatti miriamo a conoscere gli oggetti. Ma per Frege è evidente che nel

caso dell’enunciato il nostro interesse conoscitivo è rivolto al valore di verità. Un tale punto di

vista giustifica d’altra parte la scelta di presentare il vero e il falso come oggetti-limite. Infatti,

dire che tutti gli enunciati veri hanno il medesimo riferimento, e che esso è il vero, è dire che

il vero è l’oggetto che riassume ogni obiettivo possibile della nostra conoscenza; dire che tutti

gli enunciati falsi hanno il medesimo riferimento, e che esso è il falso, è dire che il falso è

l’oggetto che riassume ogni pericolo cui è esposta la nostra conoscenza.

Ci sono poi anche degli assunti più generali nella filosofia del linguaggio di Frege che

influenzeranno in modo cruciale gli sviluppi a lui successivi, quattro in particolare. In primo

luogo, Frege assume che l’enunciato può avere un senso solo a patto che tutti i nomi propri

che esso contiene abbiano un riferimento: non dice niente l’enunciato che parla di qualcosa

che non c’è. In secondo luogo, Frege assume che il senso dei predicati può essere compreso

solo passando per la comprensione del senso degli enunciati formati da quei predicati in

congiunzione con i vari nomi propri: capisce il predicato “è rosso” solo chi capisce gli

enunciati della famiglia “x è rosso” per le diverse possibili sostituzioni di “x”. In terzo luogo,

egli lascia anche affiorare l’idea che il senso dell’enunciato sia costituito dalle sue condizioni

di verità: comprendere un enunciato è per lui infatti sapere come dovrebbe essere fatta la

realtà perché quell’enunciato possa essere vero; e comprendere una parola è conoscere il suo

contributo alle condizioni di verità degli enunciati in cui essa compare. Infine, guida la teoria

fregeana del contenuto semantico il principio di composizionalità: il contenuto di un’e-

16

spressione composta è determinato dal contenuto dei suoi componenti; la semplice forma di

combinazione che caratterizza un’espressione composta, cioè, consente a chi conosce il

contenuto delle parole che entrano in essa anche di individuare il contenuto dell’espressione

complessiva. Il principio vale tanto per il senso quanto per il riferimento: Frege ritiene infatti

che il senso di un’espressione composta sia determinato solo dal senso dei suoi componenti e

che il riferimento di un’espressione composta sia determinato solo dal riferimento dei suoi

componenti; non ci possono essere interferenze tra i due piani.

Frege si rende conto che la sua teoria della composizionalità ha un punto debole. Infatti,

se il principio di composizionalità si accorda in modo ovvio con la gran parte degli usi del

linguaggio, esso sembra a prima vista incompatibile col funzionamento semantico dei

«contesti obliqui» o «indiretti», cioè degli enunciati composti da un enunciato subordinato

introdotto da un verbo che esprime il sapere, il credere, il giudicare o simili. È chiaro che nei

contesti obliqui il valore di verità dell’insieme del discorso non è determinato solo dal valore

di verità dell’enunciato introdotto da tale verbo: per quanto “2+2=4” e “Il numero atomico del

berillio è 4” abbiano lo stesso valore di verità, e cioè il vero, non è scontato che abbiano lo

stesso valore di verità enunciati composti come “Giuseppe sa che 2+2=4” e “Giuseppe sa che

il numero atomico del berillio è 4”: Giuseppe infatti può sapere la prima cosa e non la

seconda. Frege si rende conto che nei contesti obliqui il valore di verità è influenzato anche

dalle proposizioni espresse dagli enunciati componenti, e non solo dal loro valore di verità.

Propone perciò di superare la difficoltà identificando il riferimento dell’enunciato contenuto

in un contesto obliquo con il senso che il medesimo enunciato avrebbe quando fosse

impiegato da solo, e cioè con la proposizione espressa dall’enunciato.

Russell: la teoria delle descrizioni

L’ontologia elaborata da Russell alle soglie della Prima guerra mondiale si collega

esplicitamente al complesso di problemi e di concetti messi in campo dall’ontologia fregeana.

Russell riconosce infatti al pensiero di Frege un valore filosofico generale. Non ne accetta

tuttavia la totalità dei contenuti e mira ad alleggerire l’impegno ontologico del platonismo. In

particolare, già con la «teoria delle descrizioni» elaborata nel saggio Sulla denotazione

(1905), egli combatte l’appesantimento che il platonismo aveva ricevuto a opera di Meinong e

in particolare la stravagante ipotesi meinonghiana delle «entità non-esistenti». L’austriaco

Alexius von Meinong (1853-1920) muoveva dal presupposto che il pensiero ha la capacità di

17

riferirsi distintamente a entità che sappiamo inesistenti nella realtà, come draghi e chimere,

oppure addirittura impossibili, come i cerchi quadrati. Ora, chi pensa a un drago, magari per

dire che non esiste, sta comunque pensando a qualche cosa, e non sta pensando alla medesima

cosa cui sta pensando chi, sia pure per concludere che è impossibile, pensa a un cerchio

quadrato. Se draghi, chimere e cerchi quadrati fossero niente, riteneva Meinong, risulterebbe

inesplicabile la varietà di riferimenti di cui di fatto è capace il nostro pensiero. Dunque,

concludeva Meinong, bisogna riconoscere che la sfera delle entità non coincide con quella

delle semplici entità esistenti e neppure con quella delle entità semplicemente possibili. Le

entità intese in senso estensivo postulate da Meinong non erano troppo lontane dai concetti e

dai sensi di Frege, e la sua proposta ontologica era di un platonismo particolarmente radicale.

Russell giudica però una pura contraddizione in termini l’idea di un’entità non-esistente:

entità è appunto ciò che esiste. Per lui «la logica non può ammettere un unicorno più della

zoologia». Elabora allora il concetto di descrizione per mostrare come sia possibile risolvere il

problema filosofico posto da Meinong senza fare ricorso alla proposta teorica di questi, ma

mantenendo due presupposti che gli paiono indiscutibili. In primo luogo, che gli enunciati che

paiono chiamare in causa i cerchi quadrati, gli unicorni e simili hanno un senso, anche se

quelle cose non ci sono: infatti noi comprendiamo benissimo un enunciato come “Gli unicorni

hanno zoccoli”, cui possiamo assentire, ma anche un enunciato come “In Podolia vivono

parecchi unicorni”, che giudichiamo falso proprio perché lo comprendiamo. In secondo luogo,

con Frege, che un enunciato ha un senso solo se i designatori che in esso compaiono hanno un

riferimento. La soluzione che consente a Russell di tenere assieme i due presupposti sarà di

mostrare che quegli enunciati che paiono riferirsi agli unicorni, non hanno in realtà unicorni

come riferimento.

La soluzione del problema ha la forma seguente. Russell chiama «descrizioni» le

espressioni che paiono riferirsi a una cosa specificandola attraverso le sue qualità: sono

«descrizioni definite» quelle introdotte dall’articolo determinativo, come per es. “la capitale

della Francia”; «descrizioni indefinite» quelle introdotte dall’articolo indeterminativo, come

per es. “una capitale europea”. Russell nota, in primo luogo, che le espressioni che

apparentemente si riferiscono a entità non-esistenti non sono mai nomi propri, cioè parole che

indichino direttamente una qualche cosa, bensì sempre delle descrizioni; afferma perciò, in

secondo luogo, che tali espressioni non hanno in realtà una funzione designativa, come i

nomi, bensì solo una funzione predicativa; e mette in chiaro, in terzo luogo, che esse

18

comportano un riferimento esteso solo alle usuali entità esistenti. L’enunciato “L’attuale re di

Francia è calvo” per es. non tratta di una entità determinata ma non-esistente – appunto

l’attuale re di Francia. Tale enunciato va inteso piuttosto come una doppia predicazione

indeterminata. Esso infatti, se indichiamo con C … la proprietà di essere calvo e con R …

quella di essere attualmente re di Francia, equivale a

∃!x Rx ∧ Cx,

esiste uno e un solo oggetto che è attualmente re di Francia e tale oggetto è calvo. L’enunciato

pare riferirsi a entità non-esistenti, ma, come l’analisi dimostra, esso non parla che delle

normali entità esistenti: quelle appunto cui si riferisce il solo designatore dell’enunciato, la

variabile x, perché R e C non sono designatori, meno che mai nomi, bensì predicati.

L’enunciato asserisce che tra le entità esistenti ne esiste esattamente una che ha la proprietà di

essere adesso re di Francia e che tale entità è calva. Si tratta dunque di un enunciato falso, ma

che non implica il controsenso in cui cade Meinong. È sensato perché parla di entità esistenti:

non parla però di ciò di cui sembra parlare a prima vista (il fantomatico attuale re di Francia),

bensì parla, in modo indeterminato attraverso la variabile quantificata che in esso compare,

delle normali entità esistenti (tavoli, sedie, fiocchi rossi, presidenti della repubblica francesi,

re e regine inglesi, e via dicendo).

La proposta di Russell rappresenta un momento capitale nella storia dell’ontologia. È

vero che essa non sarà accolta da tutti. Russell consegue comunque un risultato essenziale.

Egli mette in evidenza il fatto che la struttura profonda dell’enunciato può non coincidere con

quella superficiale, e che l’enunciato compiutamente analizzato può effettuare riferimenti e

comportare predicazioni che non sono quelli apparenti. L’ontologia richiede dunque una

analisi logica del linguaggio che non si identifica con la semplice analisi grammaticale.

Russell: i nomi logicamente propri

Guida Russell nella costruzione della propria versione dell’ontologia la convinzione

che, al di là dell’apparenza grammaticale, la gran parte delle parole non logiche del

linguaggio, aggettivi ma anche nomi, svolgano una funzione predicativa e non una funzione

designativa. Non tutti i nomi grammaticalmente propri sono «nomi logicamente propri».

Effettivo nome proprio è solo il termine che mostra da sé di avere un riferimento. Ora, nota

Russell, per la maggior parte i nomi grammaticali equivalgono a descrizioni e non sono nomi

logicamente propri. Un nome come “Socrate”, per es., per noi ha più o meno lo stesso

19

significato di “il maestro di Platone” o di “il filosofo condannato a morte nel 399 a.C.”:

equivale a una descrizione. Non garantisce perciò da sé di avere un riferimento. Frege non ha

indicato dei criteri per distinguere i nomi apparentemente propri dai veri nomi propri: egli

infatti si è limitato a notare che i nomi propri della grammatica hanno sempre un senso, ma

non sempre un riferimento. Russell pensa però che sia essenziale possedere dei criteri per

operare tale distinzione. Senza di essi infatti è impossibile dire quali tipi di entità dovranno

essere ammessi dall’ontologia e dunque elaborare dettagliatamente tale disciplina. La

conclusione di Russell è che nome logicamente proprio non è in effetti nessuno dei nomi

grammaticalmente propri, ma solo il pronome dimostrativo accompagnato dall’esibizione di

una entità: solo parole come “questo” o “quello” associate all’intuizione immediata di una

entità svolgono una effettiva funzione designativa, e cioè esibiscono il fatto di avere un

riferimento.

Le altre parole, se hanno un riferimento, equivalgono a descrizioni: hanno quindi un

riferimento solo indirettamente, e che l’abbiano non è garantito dalla loro stessa forma logica,

bensì da circostanze logicamente contingenti. Solo di alcune entità noi infatti abbiamo una

«conoscenza diretta» (knowledge by acquaintance). Delle altre entità noi abbiamo soltanto

una «conoscenza per descrizione» (knowledge by description). Conoscere Socrate, per es., è

solo sapere, sulla base di un complicato procedimento inferenziale, perciò indiretto e sempre

esposto al dubbio, che c’è un essere che è filosofo, maestro di Platone, condannato a morte nel

399 a.C.; e cioè, in definitiva, conoscere la verità di un complesso enunciato esistenziale,

piuttosto che entrare direttamente in contatto con una entità. Invece conoscere, per es., la

luminosità azzurrina che sperimento adesso, è entrare in contatto diretto e indubitabile con

una entità, senza avere bisogno di conoscere preliminarmente la verità di alcun enunciato. La

conoscenza per descrizione presuppone l’accertamento della verità di certi enunciati. La

conoscenza diretta invece precede e rende possibile qualsiasi accertamento della verità di

enunciati.

Frege ha giustamente insegnato che gli enunciati hanno un senso solo se i designatori

che in essi operano hanno un riferimento. Per Russell, i nomi logicamente propri, che in virtù

della loro specificità logica garantiscono di possedere un riferimento e rendono possibile agli

enunciati tutti avere un senso, devono identificarsi con le parole che indicano cose note per

conoscenza diretta. Egli qualifica come conosciuti direttamente, e dunque come riferimento

dei nomi logicamente propri, in primo luogo i «dati di senso», e cioè i dati immediati offerti

20

dall’esperienza, i particolari contenuti visivi, sonori, tattili, etc., sperimentati grazie ai sensi.

Gli oggetti materiali, che postuliamo sulla base dei dati di senso immediatamente percepiti,

sono invece conosciuti per descrizione. Un oggetto materiale non è che una complicata

«costruzione logica» di dati di senso. Ma i dati di senso non sono le sole entità conosciute

direttamente. Accanto alle entità particolari noi dobbiamo ammettere infatti anche degli

universali, come le qualità e le relazioni che ineriscono ai dati di senso e li connettono tra

loro. Anche gli universali sono conosciuti direttamente. Russell nota infatti che non tutta la

conoscenza di verità può essere data solo dalla conoscenza diretta di entità particolari. Anche

per conoscere un fatto assolutamente elementare relativo a dei dati di senso, noi abbiamo

bisogno almeno di sapere che a quei dati di senso ineriscono certe qualità o che tra di essi

sussistono certe relazioni: per conoscere delle verità bisogna dunque conoscere direttamente

tanto dei particolari quanto degli universali.

Russell: l’atomismo logico

L’«atomismo logico» elaborato da Russell e da Wittgenstein costituisce l’esito ultimo di

questa strategia russelliana di alleggerimento del platonismo. L’atomismo logico si differenzia

dall’ontologia di Frege soprattutto per il tentativo di ridimensionare l’importanza semantica

dell’idea del senso, spiegando il valore conoscitivo degli enunciati solo tramite il riferimento

delle parole che compaiono in essi: ricordiamo che Frege aveva ritenuto necessario introdurre

la distinzione tra riferimento e senso, proprio per spiegare come mai alcuni enunciati di

identità avessero un valore informativo e altri no. Nell’atomismo logico gli enunciati hanno

un senso, le parole che li compongono solo un riferimento. La dottrina assume il nome di

atomismo logico perché rifiuta la concezione olistica di Hegel e dei neohegeliani britannici,

secondo la quale «il vero è l’intero» e non ci sono verità parziali: Wittgenstein e Russell

assumono invece che ci sia una pluralità di enunciati veri e che essi siano veri in virtù di

condizioni di verità tra loro indipendenti, costituite da una pluralità di fatti separati che

componendosi tra loro formano la realtà.

Ne La filosofia dell’atomismo logico (1918-19), egli conclude che la significanza del

linguaggio presuppone che ci sia una molteplicità di entità particolari logicamente

indipendenti tra loro, connesse per mezzo di universali in una molteplicità di «fatti atomici»

logicamente indipendenti tra loro. Questi fatti atomici sono rappresentati nel linguaggio da

«enunciati atomici». Sono enunciati atomici in primo luogo gli enunciati particolari,

21

contenenti solo predicati con vario numero di argomenti e nomi logicamente propri. In

secondo luogo sono enunciati atomici gli enunciati generali, che hanno variabili vincolate da

quantificatori in luogo dei nomi logicamente propri. Essi non esprimono delle collezioni di

«fatti particolari», bensì dei veri e propri «fatti generali». L’enunciato atomico è vero, se la

connessione di parole da cui è formato corrisponde alla struttura formata dalle entità espresse

da tali parole e costituenti il fatto; falso in caso contrario. I soli altri enunciati che godano di

un senso precisamente definibile sono «enunciati molecolari» composti da enunciati atomici

combinati attraverso i connettivi verofunzionali elencati da Frege: negazione, congiunzione,

disgiunzione, implicazione, equivalenza. Secondo Russell, l’atomismo logico non fa altro che

esplicitare le condizioni ontologiche minimali necessarie per comprendere il funzionamento

del linguaggio quale è descritto dalla logica moderna.

Wittgenstein: l’atomismo logico

Nell’elaborazione dell’atomismo logico, Russell stesso si dichiara profondamente

influenzato dalle idee suggerite dal discepolo e amico austriaco Ludwig Wittgenstein (18891951), idee da questi esposte poi in prima persona nel Tractatus logico-philosophicus (1921).

È Wittgenstein a osservare che i connettivi fregeani sono delle «funzioni di verità», e cioè

degli operatori che generano enunciati composti a partire da altri enunciati più semplici, in

maniera tale che il valore di verità dei primi dipende esclusivamente dal valore di verità dei

secondi. Wittgenstein concepisce l’ontologia come una ricerca intorno alle condizioni di

possibilità del linguaggio inteso come «totalità degli enunciati». Egli pensa che nel linguaggio

non vi possano non essere degli enunciati atomici, o «elementari», come preferisce dire, e

cioè degli enunciati tra loro indipendenti che stanno a fondamento del senso di tutti gli altri:

infatti, se il senso di ogni enunciato dovesse sempre derivare dal senso di altri enunciati,

nessun enunciato potrebbe più avere senso; la catena della comprensione deve avere un inizio.

Inoltre, perché l’enunciato possa in generale «raffigurare» la realtà, le parole dell’enunciato

elementare devono «designare» gli elementi di essa: sviluppando una suggestione di Frege,

Wittgenstein afferma che tutte le parole non logiche presenti nell’enunciato sono nomi,

intende i predicati come nomi di qualità o relazioni, e sostiene che l’enunciato elementare non

è che «una concatenazione di nomi», impiegata per raffigurare la concatenazione degli

elementi della realtà, gli «oggetti». Che oggetti vi debbano essere Wittgenstein crede

necessario ammetterlo, perché, con Frege e Russell, ritiene che gli enunciati abbiano senso

22

solo se i loro soggetti sono oggetti esistenti. Wittgenstein d’altra parte, contestando un’altra

importante tesi di Frege, nega che la connessione di nomi che costituisce l’enunciato

elementare formi essa stessa un nome. Egli accantona perciò la problematica fregeana del

riferimento degli enunciati, e afferma che l’enunciato ha un senso, ma non un riferimento.

Sulla scorta poi dell’idea russelliana che i nomi riconosciuti dalla grammatica sono associati

ad un pensiero appunto perché essi non sono logicamente propri e cioè perché equivalgono a

descrizioni, conclude simmetricamente che il nome ha un riferimento, ma nessun senso.

Secondo Wittgenstein, in virtù della corrispondenza fissata dai rapporti di designazione

convenzionalmente stabiliti tra i nomi dell’enunciato elementare e gli elementi della realtà,

ogni enunciato elementare ha una «relazione interna» con uno «stato di cose»: enuncia cioè

un possibile fatto. Lo «spazio logico» è l’insieme degli stati di cose, di quelli che sussistono,

cioè i «fatti», e di quelli che non sussistono. Se lo stato di cose enunciato sussiste, e cioè se è

un fatto, l’enunciato elementare è vero. Se non sussiste, e cioè se lo stato di cose non è un

fatto, l’enunciato elementare è falso. Il «mondo» è la «totalità dei fatti». La verità o falsità

dell’enunciato, che noi la conosciamo o meno, dipende dunque dal «confronto» di questo con

la realtà, cioè dalla corrispondenza o non corrispondenza della struttura dell’enunciato con la

struttura del fatto, e non semplicemente dalla struttura dell’enunciato.

Con la sua tesi che verità e falsità dell’enunciato elementare dipendano dal confronto

con la realtà, Wittgenstein non intende dire d’altronde che l’enunciato elementare è verificato

o falsificato dall’esperienza, né suggerire che la realtà sia costituita da dati di senso ed

eventualmente da universali, come aveva ritenuto necessario concludere Russell. La posizione

di Wittgenstein è neutrale riguardo alla natura della realtà e non influenzata dalla

preoccupazione epistemologica di individuare gli elementi della realtà che fondano l’intero

edificio della conoscenza. Le sole conclusioni che Wittgenstein ritiene legittime circa gli

oggetti sono che gli oggetti sono «semplici» e suscettibili di combinarsi in complessi; che

ciascuno di essi deve la sua «natura» alle possibilità di combinazione che ha con altri tipi di

oggetti; che, in virtù della loro semplicità, gli oggetti non sono generabili o distruttibili; che,

dunque, ogni possibile mondo deve contenere i medesimi oggetti di quello reale, per quanto

combinati diversamente.

Wittgenstein dice che gli oggetti costituiscono la «sostanza» del mondo, ciò che in esso

c’è di inalterabile: le sole cose che ci siano in ogni mondo possibile, in virtù della struttura

dello spazio logico stesso. In una prospettiva più o meno esplicitamente spinoziana, egli

23

immagina infatti che ogni possibile enunciato, anche l’enunciato che tratta di cose transitorie,

possa essere tradotto in enunciati dal valore di verità invariabile e cioè in enunciati che

chiamano in causa solo entità definite in maniera non-temporale. Quanto alla semplicità degli

oggetti, Wittgenstein ritiene necessario riconoscerla per una ragione che richiama le tesi di

Russell: conformemente alla teoria russelliana delle descrizioni, egli pensa infatti che il senso

di un qualunque enunciato non elementare sia garantito, quand’anche il suo soggetto

grammaticale si rivelasse privo di un riferimento, dal fatto che tale soggetto ha comunque un

senso, e che questo senso equivale a quello di una certa descrizione, analizzabile in termini di

nomi logicamente propri: ogni ipotetico oggetto apparentemente designato da un nome

grammaticale può essere scomposto dall’analisi in una combinazione di oggetti designati da

nomi. Dunque il senso di tutti gli enunciati poggia sul fatto che vi sono dei nomi logicamente

propri, e cioè delle parole che designano e hanno un riferimento garantito. Se il linguaggio ha

un senso, ci devono quindi essere degli oggetti semplici, e cioè non ulteriormente

scomponibili dall’analisi.

Wittgenstein: il paradosso dell’ineffabilità della forma logica

È essenziale notare che il punto di vista di Wittgenstein circa l’ontologia non si

differenzia da quello di Russell solo a proposito della questione dei rapporti tra ontologia ed

epistemologia, con un Wittgenstein che rivendica la neutralità epistemologica dell’atomismo

logico e un Russell che ritiene viceversa di doverlo inquadrare nell’ambito di una metafisica

fenomenista, da lui ritenuta essenziale per dar conto della genesi della conoscenza. Anche lo

stesso Russell infatti finirà per distaccarsi dal fenomenismo. Il dissenso maggiore tra i due

affiora piuttosto intorno a una diversa e più decisiva questione: la questione stessa dello

statuto conoscitivo dell’ontologia. Centrale per definire il punto di vista di Wittgenstein è

infatti una posizione assolutamente radicale, che Russell non condividerà mai: la tesi

dell’ineffabilità della struttura logica che accomuna il linguaggio e la realtà, e, di

conseguenza, la convinzione del carattere intrinsecamente aporetico dell’ontologia.

Wittgenstein giustifica la propria posizione per mezzo di una riflessione intorno al

rapporto di raffigurazione che sussiste tra l’immagine e la cosa raffigurata. Perché sussista un

tale rapporto Wittgenstein afferma che ci deve essere una identità di struttura tra le due:

l’immagine e la cosa raffigurata saranno certo diverse nella natura degli elementi da cui sono

costituite, ma esse dovranno condividere almeno un medesimo insieme di relazioni. Un

24

quadro, per es., sarà costituito da molecole di tipo del tutto diverso da quelle che compongono

il paesaggio rappresentato, ma dovrà condividere con esso almeno certi angoli e certi rapporti

di misura. Non è necessario poi che la struttura comune sia di un tipo particolare. Una cosa

non spaziale, per es. un’equazione, può anche essere raffigurata da un diagramma spaziale. È

necessario però che ci sia in comune una qualche struttura. Wittgenstein chiama la struttura

che di volta in volta è comune «forma della raffigurazione». Wittgenstein sostiene che anche

l’enunciato è un’immagine: l’enunciato (elementare) raffigura un determinato stato di cose in

virtù del fatto che la combinazione di nomi che costituisce l’enunciato replica la

combinazione degli oggetti nello stato di cose. A motivo della flessibilità delle convenzioni

che definiscono la sua forma della raffigurazione, il linguaggio è per Wittgenstein il genere

supremo cui appartiene ogni immagine. La forma della raffigurazione propria del linguaggio

come tale è dunque nient’altro che la forma minimale della raffigurazione che una qualsiasi

immagine deve condividere con la realtà in generale e che la rende idonea a riprodurre lo

spazio logico di tutti i possibili stati di cose: Wittgenstein la chiama «forma logica». Ogni

immagine dunque è almeno «immagine logica dei fatti» e cioè «pensiero»: il pensiero infatti

non è altro che l’enunciato dotato di senso in generale.

Il cuore della posizione scettica di Wittgenstein sta nel seguente paradosso: che, mentre

è sempre possibile raffigurare quella struttura specifica che costituisce una particolare forma

della raffigurazione, è impossibile raffigurare il comune denominatore di ogni possibile forma

della raffigurazione, e cioè la forma logica stessa; per fare questo infatti dovremmo uscire

fuori dalla forma logica e dunque da ogni possibilità di raffigurazione. È impossibile dunque

creare una disciplina capace di dar conto della logica: «la logica deve prendersi cura di sé»; la

struttura comune del pensiero e della realtà «si mostra» da sé nel linguaggio chiarito

dall’analisi, ma non può «essere detta», come se fosse una particolare combinazione di oggetti

sussistente nel mondo accanto ad altre. Wittgenstein, con una reminiscenza dell’etimo (la

parola greca mysterion, «pratica segreta», dal verbo myo, «stare chiuso»), chiama «il mistico»

tutto ciò che appartiene alla forma logica, e che appunto può essere mostrato, ma non detto.

La forma logica non è l’oggetto che fa da sfondo a tutte le possibili combinazioni degli

oggetti. Essa non è affatto un oggetto. Le costanti logiche non devono quindi essere concepite

come nomi di presunti elementi della forma logica: contro Frege e la sua ipotesi che i numeri

siano entità logiche, Wittgenstein insiste sul fatto che non ci sono entità logiche: le costanti

logiche sono simboli che permettono di creare enunciati composti, e che dunque attraverso le

25

descrizioni entrano nella definizione dei nomi del linguaggio ordinario e consentono ad essi di

designare gli oggetti composti, ma esse, da sole, non designano alcunché. L’esistenza di leggi

logiche non contrasta con ciò. La legge logica infatti è una «tautologia», cioè una frase che,

concatenando le parole in una maniera che non è suscettibile di alternative e perciò di

confrontarsi con i fatti, non dice niente. Al pari della «contraddizione», la legge logica non è

un enunciato sensato: essa infatti non enuncia alcunché; l’enunciato deve costitutivamente

essere suscettibile tanto di verità quanto di falsità.

Come tutta la logica, anche l’ontologia è dunque una disciplina impossibile in linea di

principio, l’atomismo logico è una teoria incapace di ricevere una sensata formulazione. Tutta

la metafisica in generale, con la sua pretesa di raffigurare l’insieme della realtà, è per

Wittgenstein una disciplina impossibile: prive di senso sono le sue formule. Prive di senso le

sue domande, come, per esempio, se il mondo sia rappresentato da un soggetto o se abbia

un’esistenza indipendente da qualsiasi rappresentazione. Nessuno – neppure l’idealista

sostenitore del più radicale solipsismo – pretende che l’eventuale «soggetto metafisico» che si

rappresenta l’intera realtà coincida con una particolare entità psicofisica, nessuno pretende

che tale soggetto sia esso stesso un certo particolare frammento della realtà. Tutte le persone

di buon senso concordano: il mondo non comincia con la nascita di alcuno tra i suoi ospiti

umani e non finisce con la morte di alcuno di essi. Perciò il «soggetto metafisico»

dell’idealismo «si contrae in un punto inesteso» ai margini del mondo e la tesi idealista va

intesa come l’affermazione che l’intera realtà è rappresentata, senza che questa qualità di

essere rappresentata possa essere intesa come l’essere rappresentata in qualche particolare

raffigurazione o da qualcuno in particolare. Un’affermazione che risulta impossibile

distinguere in maniera comprensibile dalla negazione che le contrappone il realista: la realtà

non è nel suo complesso rappresentata. Dunque, realismo e idealismo, intesi nelle loro

implicazioni, coincidono tra loro; la loro presunta opposizione è impossibile a dirsi.

L’ineffabilità del soggetto, per Wittgenstein, si riflette subito in una parallela ineffabilità

del valore. Infatti, il possesso di valore da parte di un oggetto non può essere un fatto. Tutti gli

stati di cose infatti stanno sullo stesso piano, nessun fatto rivela di per sé una importanza

particolare. Supponiamo, argomenta Wittgenstein, che sia a sua volta un fatto che certi fatti –

diciamo f1 e f2 – siano buoni e altri – f3 e f4 – eticamente condannabili. Che cosa accadrebbe se

io, che mi sto interrogando intorno al valore dei fatti, non riuscissi a trovare importante il fatto

che f1 sia positivo e che f3 sia negativo. Avrebbe ancora senso dire che f1 è positivo e che f3 è

26

negativo, anche se tali valori non possono essere confermati dalla mia volontà? L’importanza

è concessa alle cose solo dalla nostra volontà: la presunta importanza assoluta dovrebbe essere

concessa da una volontà assoluta esterna al mondo. Ma un soggetto del mondo, come il

soggetto che l’idealismo ha creduto di potere riconoscere dietro la realtà fenomenica, elude in

linea di principio ogni possibilità di determinazione nel linguaggio. L’etica è dunque

ineffabile: non può esserci una conoscenza etica. Wittgenstein dichiara che il presunto

enunciato etico è privo di senso. In esso tuttavia, a giudizio di Wittgenstein, si esprime la

fondamentale tendenza umana a trascendere i confini dell’esprimibile e ad avvertire il mondo

come enigmatico.

Il Tractatus stesso si riduce a un gesto filosofico di ostensione della forma logica, che

non può essere condensato e codificato in un sapere, e che è inevitabile superare una volta che

lo si sia compreso. «Le mie proposizioni illustrano così: colui che mi comprende, infine le

riconosce prive di senso, se è salito per esse – su esse – oltre esse. (Egli deve, per così dire,

gettar via la scala dopo che v’è salito.) Egli deve superare queste proposizioni; allora vede

rettamente il mondo. Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere.»

Il Circolo di Vienna: la critica convenzionalistica dell’ontologia

Negli anni tra le due guerre mondiali, lo scetticismo di Wittgenstein nei confronti dell’ontologia trova una risonanza importante, se non propriamente una esatta riproposizione,

nell’«empirismo logico» del Circolo di Vienna. Il Circolo si forma intorno al seminario tenuto

a Vienna dal tedesco Moritz Schlick (1882-1936) a partire dal 1923, col nome ufficiale di Associazione Ernst Mach. Ne fanno parte i filosofi Friedrich Waismann (1896-1959) e Herbert

Feigl (1902), il matematico Hans Hahn (1879-1934), il fisico Philipp Frank (1884-1966), lo

storico Victor Kraft (1880-1975), il sociologo Otto Neurath (1882-1945), il giurista Felix

Kaufmann (1895-1949). Hanno contatti occasionali col gruppo anche il giurista Hans Kelsen

(1881-1973), nonché i logici Kurt Gödel (1906-1978) e Alfred Tarski (1901-1983). Dal 1925

i membri del Circolo tengono delle riunioni settimanali il giovedì sera. Nel 1926 entra a far

parte del Circolo il tedesco Rudolf Carnap (1891-1970), allievo di Frege e da quell’anno

istruttore di filosofia presso l’Università di Vienna. Nel 1926 il Circolo studia e discute il

Tractatus di Wittgenstein. Nel 1929, viene pubblicata a firma di Neurath, Carnap e Hahn La

concezione scientifica del mondo, manifesto programmatico dell’empirismo logico. Il Circolo

di Vienna stabilisce legami con i filosofi di analogo orientamento che formano la Scuola di

27

Berlino, promossa dal tedesco Hans Reichenbach (1891-1953) con Carl Gustav Hempel

(1905-1997). Insieme, a partire dal 1930, pubblicano la rivista “Erkenntnis”, diretta da