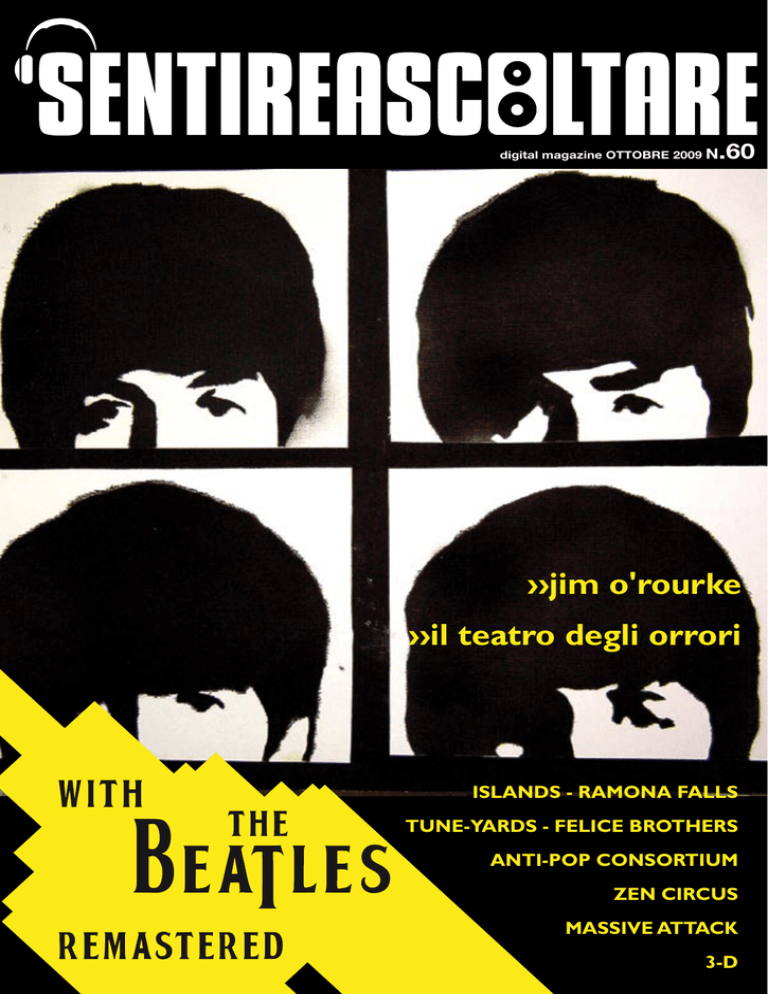

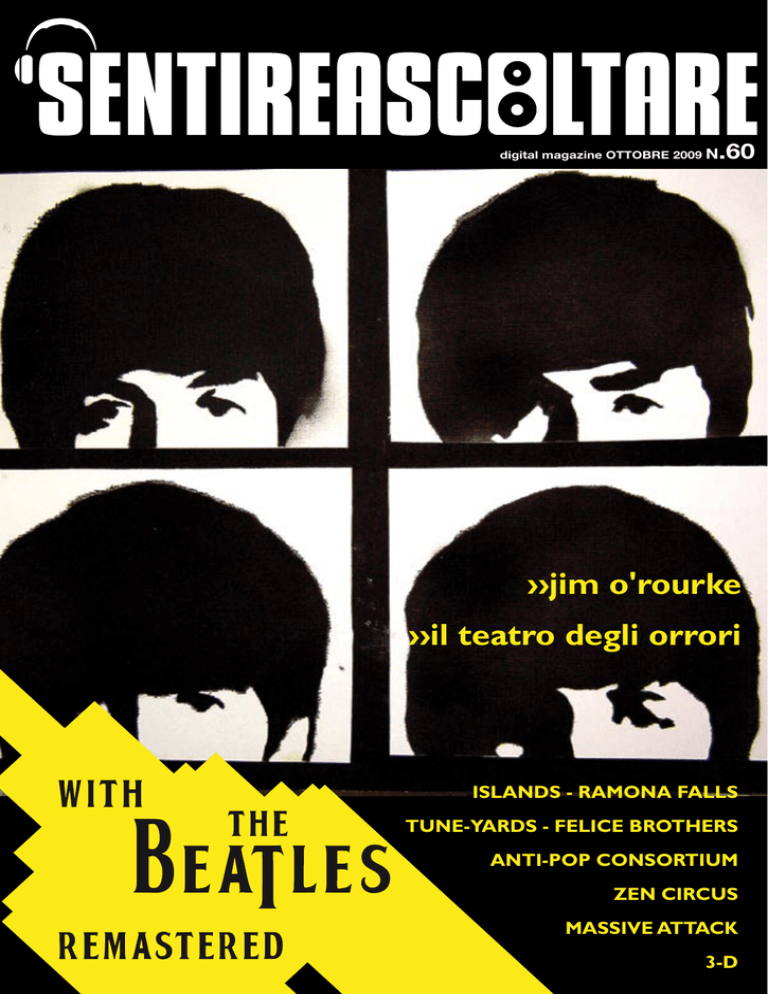

digital magazine ottobre 2009

N.60

››jim o'rourke

››il teatro degli orrori

ISLANDS - RAMONA FALLS

TUNE-YARDS - FELICE BROTHERS

ANTI-POP CONSORTIUM

ZEN CIRCUS

MASSIVE ATTACK

3-D

Sentireascoltare n.60

Turn On

p. 4

Islands

5

Ramona Falls

6

Tune-Yards

8

The Felice Brothers

Tune In

10 Anti-Pop Consortium

14

Zen Circus

Rubriche

130

Giant Steps

131

Classic Album

132

La sera della prima

150

I cosiddetti contemporanei

Drop Out

18

With the Beatles Remastered

34 Jim O'Rourke

40

Il Teatro degli Orrori

Recensioni

48

Gianluca Petrella, Helado Negro, Lightning Bolt, Luciano, Mountain Goats...

Rearview Mirror

126

Massive Attack, Tim Buckley, Harmonia...

Direttore: Edoardo Bridda

Ufficio Stampa: Teresa Greco

Staff: Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Daniele Follero, Stefano Solventi, Antonello Comunale, Teresa Greco

Hanno

collaborato:

Leonardo Amico, Gianni Avella, Giorgio Avezzù, Luca Barachetti, Salvatore Borrelli,

Sara Bracco, Marco Braggion, Luca Collepiccolo, Luca Colnaghi, Gabriele Marino, Francesca Marongiu,

Andrea Napoli, Massimo Padalino, Giulio Pasquali, Stefano Pifferi, Andrea Provinciali, Antonio Puglia, Aldo

Romanelli, Costanza Salvi, Vincenzo Santarcangelo, Giancarlo Turra, Fabrizio Zampighi.

Guida

spirituale:

Grafica

In

e

Adriano Trauber (1966-2004)

Impaginazione: Nicolas Campagnari

copertina:

The Beatles by feti

SentireAscoltare online music magazine

Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05

Editore: Edoardo Bridda

Direttore responsabile: Antonello Comunale

Provider NGI S.p.A.

Copyright © 2009 Edoardo Bridda. Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale, in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, è proibita senza

autorizzazione scritta di SentireAscoltare

Islands

Soluzioni impensate

In un balletto di alias e formazioni, ripercorriamo la storia dei canadesi Islands

e del loro indie pop intelligente. Con un

piccolissimo aiuto da parte di Eno

N

on accontentarsi mai. Questa la motivazione

che lo fa evolvere. Stiamo parlando di Nick

Thornburn alias Nick Diamonds, come si fa

chiamare da un po’, deus ex machina dei canadesi

Islands. Thornburn era nome da lui usato al tempo degli Unicorns, indie pop band from Montreal

attiva nei primi anni 2000, nome che lo ha accompagnato in altre formazioni più o meno parallele, quali

Th' Corn Gangg, Reefer e Human Highway.

L’altro nominativo da tenere a mente è quello

del batterista e “motore ritmico” Jamie Thompson (alias J'aime Tambour), con Diamonds sia negli

Unicorns, sia nei Th' Corn Gangg che negli Islands.

Se in questo balletto di alias e formazioni ci si è già

smarriti, la cosa non sembri poi così peregrina, visto

il grado di intrecci, nonché autoironia dei personaggi coinvolti.

Unicorns allora innanzitutto, quasi meteora da

due album, che hanno definito il suono già allora

(2003-2004) caratteristico del duo, un indie pop tendente al melodico. Spezie che ritroviamo più o meno

intatte negli Islands, che esordiscono nel 2006 con

Return To The Sea, disco composito e bilanciato

che tiene insieme indie, guitar, calipso, prog rock (!)

e chamber pop, con l’aiuto di alcuni Arcade Fire

e Wolf Parade, confermando l’ottimo momento

della scena di Montreal. Segue l’affermazione della

4

Turn On

band ma anche l’abbandono di Thompson.

Così il buon Diamonds ricompatta tutto intorno a sé allargando la formazione e realizzando, nel

2008, Arm’s Way, un semi-concept assai orchestrato, che si nutre di continue variazioni sul tema,

tra epicità Arcade, sinfonie, caraibicità e andamenti

dance. La classica quadratura del cerchio. Si arriva

dunque al terzo atto degli Islands con un colpo di

teatro: il ritorno quest’anno del buon Jamie Thompson e la conseguente virata decisa verso il ritmo

con l’ultimo Vapours (in recensioni). Album snello,

melodico e ritmico, di sapore Ottanta ma non solo.

L’alchimia tra Diamonds e Thompson si concretizza in un altrove che produce un valore aggiunto,

che Diamonds gestisce bene in termini di leadership, tirando le fila all’interno delle varie incarnazioni della band. Il modo in cui risolve le indecisioni nel

comporre e non solo, l’ha svelato di recente in una

intervista ripresa dal suo Twitter, nella quale racconta come sin dai tempi del primo disco abbia fatto

uso delle Oblique Strategies, le carte inventate

da Brian Eno e Peter Schmidt nel 1975, basate

su intuizioni e processi psicologici. Un mezzo per

confrontarsi con un responso e decidere di conseguenza considerando soluzioni impensate. In questo

c’è tutto di Diamonds.

Teresa Greco

Ramona Falls

L’arte della costruzione pop

Un pop d’artigianato che nasce da contraddizioni e

giustapposizioni, una miscela ben dosata di acustico

ed elettronico, stratificazioni ed eclettismo

C

osa fare se la lavorazione del fatidico terzo album della tua band si prolunga oltre il dovuto

(più o meno 3 anni) ? Questo deve essersi chiesto

Brent Knopf, l’uomo dietro alle programmazioni elettroniche e non solo dell’eclettico trio psych

pop-rock Menomena, da Portland. Ecco allora che

in parallelo compone in solitaria e con pochi mezzi il suo materiale, concependo il solo side project

Ramona Falls, fin dal nome un omaggio ai luoghi

natali nell’Oregon.

Tipo con le idee chiare Brent, che approfitta

dell’occasione per chiedere aiuto a molti amici della scena di Portland (tra cui Helio Sequence, la

band di Mirah, 31 Knots, Loch Lomond), realizzando, in un work in progress di cui tira man mano

le fila, l’esordio Intuit (recensito il mese scorso),

un album dallo spiccato sapore pop, che rispetto

alla band di provenienza presenta una certa regolarità ritmica e un più deciso senso della melodia.

Miscelando acustico ed elettronico (è lui nella band

l’inventore del Deeler, un programma che usa sequenze in loop durante la composizione), ballad e

sovrapposizioni, melodie stratificate e cambi non

esagerati di ritmiche - al contrario dell’indiavolato marasma dei Menomena - riesce a realizzare

un’opera omogenea e personale, quietamente più

introspettiva rispetto al lavoro trino con la band.

I nomi più immediatamente accostabili sono i

Mercury Rev psych rock, i Flaming Lips per

l’acidità e il senso giocoso del pop melodico, ma anche Beatles, R.E.M. e i più contemporanei Arcade Fire e TV On The Radio per i cambi ritmici. C’è anche l’amore autodichiarato (che si nota

in certi incastri) per il gruppo art post-punk inglese

di fine ‘70 The Homosexuals, autori di un coacervo articolato che a dire di Knopf, lo ha colpito

“per la produzione, per aver inserito molti elementi in

ogni canzone, ma senza farlo sembrare un virtuosismo,

solo una interessante esperienza d’ascolto”.

Ma c’è dell’altro dietro a un personaggio come

Knopf, che si rivela facendo caso ad alcuni particolari; un retaggio letterario - che si intuisce dalle

liriche introspettive e non banali - che fa del fantastico e delle figure d’artista dell’argentino Jorge

Luis Borges una delle sue ispirazioni; l’amore per

il Tao e il suo interrogarsi sulle contraddizioni, metodo usato nella composizione musicale. E ancora,

il rivelare come costruisce i pezzi, celando “piccole

easter eggs che si possono trovare solo ascoltando più

volte una canzone, per scoprire qualcosa di nuovo ogni

volta nella musica”. Un artigiano, un paziente cesellatore del suono. L’arte della costruzione pop è tutta

qua.

Teresa Greco

Turn On

5

Tune-yards

Suoni dal mondo dal pianeta casa

Pensate a MIA e al significato più intimo del pop globale d'oggi, in chiave lo-fi si chiama per forza TuneYards

6

Turn On

L

’indie da cameretta lo vedo sempre più un frullatore di spezie mainstream e indie. E nell’immaginarlo così penso a M.I.A.. Un nome lontano e vicino parlando di Merrill Garbus in arte Tune-Yards. E

il paragone la riguarda soprattutto ricordandoci che

la cameretta non significa soltanto un appartamentino crepato a Londra o a Portland, ma anche una

stanza a Dheli o una capannina di palme ai caraibi.

Siamo nei 2000 e siamo globali e se dici mainstream

pensi all’hip hop, alle slavatissime produzioni nu soul,

al sincopato e alle rime, basi che in contesti diversissimi come l’alt folk o il pop più narrativo, diventano

terreni fertilissimi se presi nell’originaria giocosità

e nella fatica del fare musica e dell'esprimersi fuori

dai cori. Poi, in pratica, dietro le sincopi c’è sempre

una drum machine. E pure dietro le tracce e i layer

c'è un suono è pur sempre riconducibile ad un hardware economico.

Pensate indie. Alle Cocorosie tra i vinili e la

mossetta sincopata, o al Casiotone For The

Painfully Alone nella cover della Streets Of Philadelphia springsteen-iana. Incroci di un sound big

con obiettivi, mezzi e strumenti necessariamente

(volutamente) ristretti. Soprattutto con fini e potabilità circoscritte. L’attitudine di Merrill, ragazzona

dall’aspetto rustico e sbilenco, prende linfa da queste parti. Registra in digitale e poi sporca in cassetta. Pure lei usa l’hop e il soul ma apparecchiandolo

nel salotto di una cameretta dopo aver messo nel

box il figlio esce una melodia piuttosto disallineata e difficilmente accordabile secondo i programmi

autotune.

Poi sulle pareti casalinghe c'è il classico patchwork

da studenti off. Un poster del Tirolo, una cartolina

dal Punjab, un quadro di una tribù keniota, e più giù,

sul tappeto, dischi di Woody Guthrie, Juana Molina,

Bob Marley, Odetta e dozzine di folk singer, cantanti

a cappella d'ogni latitudine, gruppi feedle. Quando

stai già pensando alla posa intellettuale della musicista che te la svolterà avant alla nova york, lei invece

ti parla punk al naturale proprio come le Slits o le

Raincoats, quindi, sincera e naif ti canta un folk

che chiamiamo folk soltanto perché lo strumento

prediletto è l’ukulele. E il chitarrino non è certo

roba mainstream attualmente, come neppure la dieta e l'occhiaia da monitor notturno. Merrill non ci

bada, mangia di tutto e dalla bocca gorgheggia speziato, corde legnose, ululati free che ti riempiono

di libertà. Non è la solita slaker, epperò così vicina

all’istinto sembra un tutt’uno con le proprie fascinazioni e dunque la musica Tune-Yards, nome d’arte

programmatico, ti racconta la storia di una fuga e un

ritorno. Musica infantile nel senso di dialogo però.

L’esordio BiRd-BrAiNs si costruisce attorno

a una catarsi terzomondista perennemente intinta

di troniche povere che la direbbero folktronica se

usare questa parola non portasse sfiga. Poi, infine, ci

sono le schegge impazzite; colpi di genio straccione

e straziato che le escono dal cervello. Belli come

il sole. Altri mondi mainstream masticati e ributtati

nella pappa: una Björk, un Thom Yorke, persino

lo Sting isterico dei primi Police. Tutto sale che

glielo senti nelle labbra tra un ruttino del bambino e un setting di freeware. La sacra promessa del

from me to you del lo-fi difficilmente si realizza. Per

quest’esordio, su una 4AD a caccia di talenti in chiaro, ecco che ci viene servito: canzoni variegate, registrate in due anni di session e di cui questa versione

non è che la ristampa a un anno di distanza, anzi, il

corso ufficiale dopo l’autoproduzione.

Canzoni da riciclaggio creativo perché il progetto tUnE-YaRdS - che solo qui ci prendiamo l’amore

di scriverlo così come lei lo vorrebbe – considera

warholamente il furto come nobile arte. Canzoni

simpaticamente mutanti come piacerebbero a un

fan di Futurama, dacché dentro ci trovi anche un

albero genealogico di passione che parte dai genitori musici. Infine la fortuna, gioca anche lei nelle

sorti di Merrill: della personale ossessione per la

Christmas Music non vi è traccia nell’album. Ci troviamo, invece, le tracce dei suoi amori per i Pupi e il

teatro (in cui si è laureata by the way), che l'hanno

ispirata verso un folk-pop d’interpretazione e non

d’immedesimazione. Soprattutto, BiRd-BrAiNs è

due anni e mezzo di talento coltivato ed espresso

con lei e con noi (e il figlio …sempre che sia il suo

quello che sentiamo nel disco) e tanti saluti anche a

Thao Nguyen, ragazza simpatica e compagna di

tour americano (nuovo album all’attivo anche per

lei, tra l'altro). Per chi fosse interessato al vinile di

questo bell'esordio contatti la Marriage Records,

guarda caso Portland, Oregon.

Edoardo Bridda

Turn On

7

The Felice Brothers

Di radici e di ali

Non tutti riescono a farsi schiacciare dal passato e

incidere sull'attualità. I tre fratelli Felice, ad esempio.

8

Turn On

I

nutile far finta di non saperlo: i gruppi attuali hanno una gran fortuna che tuttavia in pochi sanno

sfruttare. Possono avere a disposizione il senno di

poi sonoro di cinque decenni d’evoluzione della

“cosa rock” e dei suoi derivati, il privilegio di scartabellare tra testi sacri e note a pie’ di pagina in cerca di un linguaggio il più possibile “originale”. Non

appartengono però a tutti la capacità critica e l’attitudine sincretica necessarie; né l’attenzione rivolta

verso le Canzoni in un epoca in cui la maggioranza

bada alla peculiarità del suono. Non basta mettere

in relazione tra loro segmenti di stile differenti: li si

deve legare con un collante, altrimenti ci si blocca

a metà del guado. Perché, potenzialmente, non vi è

limite alcuno a ciò che si può cavare dal cilindro per

sottrarre il rock al ruolo di vuota pantomima in cui

è caduto. Capito come si fa, Arciduchi Ferdinandi e

Babbuini Polari? Come gli LCD Soundsystem,

come gli Art Brut, come i Felice Brothers.

Che si stanno vieppiù imponendo - con la serenità del saggio provinciale - come uno dei più

scintillanti aggiornamenti di The Band. Della stessa

indagine nel cuore rurale dell’America ottimista e

lavoratrice che non è probabilmente mai esistita se

non nei sogni di D.H. Thoreau e Walt Whitman. I

quali avrebbero gradito un soggiorno nella piccola

Palenville dove tutto è iniziato, piccolo borgo sulle Catskill Mountains a venti minuti da Woodstock

e dunque da quel Big Pink che sappiamo. La storia,

bella e molto americana, vede tre fratelli - Simone

(batterista, scrittore di racconti), Ian (chitarra, voce)

e James (fisarmonica, tastiere) - trascorrere le domeniche a suonare, diventare grandi e tirar dentro

il compagno di dadi e bassista Christmas Clapton; trasferirsi in seguito a New York e suonare dovunque, dai locali alla metropolitana.

Finché nel novembre del 2006 esordiscono con

verve tutta da sbozzare e l’autoprodotto Through

These Reigns And Gone (6,8/10). Più a fuoco

l’opera seconda di una stagione più vecchia e baciata

da superiore maturità, Tonight At The Arizona

(Loose, 2007; 7,2/10), foriera sul resto della narrativa The Ballad Of Lou The Welterweight e della polvere

dylaniana raccolta in Rockefeller Druglaw Blues. Sono

i miti sempiterni che da sempre indaga Greil Marcus a essere investiti di nuova luce, quella Storia

che si fa leggenda e l'opposto alla radice del Nuovo

Mondo e dei suoi destini. Nei quali viene voglia di

credere, apprendendo che - una volta che la ruota

ha preso a girare - i Nostri si trovano a condividere palchi (pare che dal vivo siano immensi) con

Bright Eyes e a prendere parte a uno dei concerti della serie Midnight Ramble organizzata da Levon

Helm. Poi uno non deve credere al fato…

Palato fino, Conor Oberst decide di metterli

sotto contratto per la Team Love Records, impegno

onorato nei primi mesi del 2008 dal passo avanti di

un album omonimo (Team Love, 2008; 7,3/10)

assai gradito da queste parti, solido come una quercia e vigoroso da schiantare qualsiasi cartolina in

circolazione. La strada che ha condotto alla primavera scorsa e a un opera splendida come Yonder

Is The Clock è costellata da concerti su concerti,

particolarmente memorabile quello del celeberrimo Newport Folk Festival (dove Zimmie si mise

contro i puristi e chi non poteva capire) nel quale

nemmeno una tempesta e la mancanza di elettricità hanno potuto fermare la band. Semplice la spiegazione: è l’onestà ferma di chi ha sudato di fatica

per arrivare lì partendo dal basso (di nuovo The

Band…); di chi sembra incarnare a beneficio della

contemporaneità un’era che reputavamo consegnata ai musei, al rimpianto, alla seppiata nostalgia.

Così non è, perché con il “vero” terzo LP i Brothers impongono la cifra autoriale nella quale avevamo sperato, ma che per timore e scaramanzia

preferivamo rimandare a un futuro molto prossimo.

Sono invece splendido “qui e ora” l’uscire a testa

alta dal passato (il traditional Memphis Flu, la festa

sull’aia Penn Station); la tradizione restituita a nuova

vita sulla scorta dei Maestri (All When We Were Young

rivaleggia amichevolmente con I Shall Be Released); i

frammenti di ieri che compongono la linfa vitale di

oggi (Chicken Wire un Bob Dylan mai esistito tra

Blonde On Blonde e The Basement Tapes,

The Big Surprise e Boy From Lawrence County ponti

stesi tra Blood On The Tracks e Time Out Of

Mind). Quando poi si mostra la capacità di usare

lo studio di registrazione e strapazzare il cajun, si

ricorda a Leonard Cohen come si scrivono brani immensi e si conosce la lezione vocale di Steve

Earle e Micah P. Hinson, lo stupore si fa meraviglia e infine certezza. La certezza di avere tra

di noi gente destinata a lasciare il segno danzando

come indomita e coraggiosa tra le epoche, sotto un

lucido cielo stellato.

Giancarlo Turra

Turn On

9

Anti-Pop

Consortium

Fluorescent Back è un ritorno a buoni livelli per il combo che ha minato le basi

dell'hip-hop. Niente di meglio per ripercorrerne le gesta

- Marco Braggion

90 s : G ioventù

pre - millennium

Sì, anche loro vengono dalla pre-millennium tension. Loro chi? Beans, Sayyid e High Priest (più il

produttore Earl Blaize): più comunemente detti

Antipop Consortium. Un nome, un programma.

La leggenda dice che si siano incontrati nel 1997 in

un poetry slam a New York. Il nome della crew primigenia è Brooklyn Boom Poetic Collective. Quella

sera al Nuyorican Theatre lo spettacolo guidato dal

santone Bob Hollman si chiama 'Rap Meets Poetry'. Praticamente una palestra per nerd della parola,

come i tre MC dimostrano di essere. Il trio sta lì a

10

TUNE IN

parlare di filosofia, a buttare giù testi e rime contro

il sistema e a pensare una nuova strada per l'hip-hop:

un percorso che svicoli dal gangsta, che abbia delle

idee più interessanti del solito 'yo yo' e che scateni en passant - una rivoluzione. Il pre-consorzio all'inizio è solo un affare di cassettine, stampate per la label autoprodotta Anti Pop

Recordings. Dopo aver fatto circolare nei giri giusti i

corpi del reato, i quattro si nominano definitivamente Antipop Consortium e nell'anno di grazia 1999

qualcuno con le orecchie a punta li sente. L'alieno

è DJ Vadim che produce insieme a Prime Cuts

l'esordio del trio: The Isolationist (sulla sua mitica label di battaglia Jazz Fudge). Siamo nell'anno a

specchio, l'anno di attesa, il millennium bug che incombe e quella tensione non risolta professata dal

santone Tricky, quel millenarismo che sfocierà in

un nulla di fatto, in una delusione che precede questi

'cazzo di anni 00'. La dissoluzione del manicheismo post-muro-diBerlino se la portano avanti anche i tre. Si abituano

presto al suono UK e si fanno di suoni Ninja Tune. Il

loro produttore e mentore è infatti uno degli alfieri

di quell'abstract-hop che farà la fortuna della label

col ninja volante che lancia vinili come stellette. Un

po' eclissati dalla presenza del maestro (che 3 anni

prima aveva pubblicato quella bomba/manifesto 'althop' che è USSR Repertoire), un po' imbarazzati

dal debutto, i tre b-boyz americani ci regalano un

disco di rap ben fatto, uno standard di suoni inglesissimi tagliati con l'accetta dal capoccia Vadim: quei

vibrafoni in loop sovrapposti alle voci di Hydrogen

Slush, lo slow motion tempo caro a Funky Porcini di Sensory Deprivation e la parlata spastica e

compulsiva che è il loro marchio di fabbrica, le atmosfere cupe ereditate dal primo Dr. Dre ma concentrate a bomba sul testo. Se hip-hop vuol dire strada, nel passaggio da

New York a Londra si lascia la sporcizia e si zooma

dall'alto sul panorama street. L'estetica del poetry

slam viene ripulita e l'incontro con il DJ/produttore

incomincia a mettere i paletti all'estetica del combo.

Il suono appartiene a Vadim, ma i testi sono nelle menti dei ragazzi che ci raccontano di mondi à

la Ballard (Mechanic Robotic), di sogni disturbati da

voci sintetiche computerizzate (che in altri ambienti avevano creato il continuum 'ardkore, esperienza

e non-movimento sempre e comunque UK, con le

voci in elio strafatte), declamazioni che hanno nel

sangue le esperienze di Allen Ginsberg (la meditazione di Timeless Void) o effetti speciali che vengono

direttamente dal turntable (Masters of the Scratch).

Per iniziare, quindi, un disco old school. Un buon

biglietto da visita che non esplode ma che si regge

solido in piedi. 00 s : P iccoli

rappers crescono

Il passaparola è velocissimo e il nome del trio

inizia a sentirsi nei circoli, nelle stanze della critica

più attenta, nelle redazioni e nei club più 'avant'. La

tensione si scioglie nel 2000 con l'esordio Tragic

Epilogue sulla 75 Ark del mago dello scratch Dan

The Automator. E qui si inizia a spaccare. Te-

sti e suoni, tutta l'anima spremuta in due direzioni

convergenti: un magma che si mixa a perfezione. La

cupezza della visione narrata dalle voci (il sogno in

acido di 9.99: Like Manson, like Manson / Something's

fucked up here, it's just not right) è duplicata e assistita dalle basi sullo stesso piano delle lyrics. Da qui il

parallelo con la Anticon, l'altra sponda che iniziava

a staccare mattoni su mattoni dal wall dell'hop (Gun

talk run New York / Down here we run lyrics). C'è ancora un po' di influenza di old school Ninja, ma sono le

sperimentazioni, le linee melodiche quasi a cappella

dei tre che si sovrappongono e stravolgono la classica forma canzone. Song che viene innestata con

elementi elettronici, hip-hop mutante per eccellenza, che non lo puoi quasi più chiamare hip-hop se

non fosse per la cadenza ereditata dalle gare di poesia newyorkesi (vedi la meditazione in What Am I:

Necks twist turn off selective words / Play double effects

you triple tapes flex and nerves / Revenge of the nerds /

Seen in blurs / Only the sound of words splurred / Now

you remember when men get dis-mem-bered). I ragazzi

si staccano dalla sottile linea dorata dei medaglioni

e delle dentiere gangsta e fanno propria la lezione

del Wu Tang Clan: gente che ha da sempre segnato un solco, l'ortodossia più puntigliosa che mai

per quanto riguarda le tattiche indie usate nella produzione/marketing delle loro uscite. Ma il consorzio

non è un affare di label. I tre sono - già dall'inizio

- un'intersezione postmoderna, una cosa che va e

viene, un continuo rimando a esperienze altre. Le collaborazioni si moltiplicano e la crew si

vede face to face con il joker dell'hop: Mike Ladd

li invita a far parte del progetto alieno The Infesticons su Big Dada. Su Gun Hill Road Beans e

Priest si mettono sullo stesso piano del gotha del

rap alieno internazionale. La loro Quarterback Theme è l'incontro con l'elettronica sperimentale che li

porterà all'evoluzione deviante. Pieni di entusiasmo

raccolgono le forze e sempre nello stesso anno

(è già il 2001) escono pure con Shopping Carts

Crashing (autoproduzione su Antipop Recordings):

un disco che inizia a contaminare strumenti ereditati dalla musica classica con lyrics taglienti, il misto

che non c'è ancora ma di cui inconsapevolmente il

pubblico hop ha bisogno. Anticipa le atmosfere gloomy del grime, The Hand Behind The Piano Of Time

Is God innesta vocals dalla lirica con il pendulum di

DJ Krush, New York è puro field street sound con

laser in acido, Systaltic Quiescenceè glitch ambient

in slow motion per i Massive Attack. Nello stesso

anno aprono le date dei tour dei Radiohead e

TUNE IN

11

fanno pure un giro per il mondo con DJ Shadow.

Il live con i due pesi massimi è il preludio al botto.

Nel 2002 la Warp li chiama e nasce uno dei dischi

culto dell'alt-hop di sempre.

C apolavori ,

seeding e

dissoluzioni

Se con i lavori precedenti avevano buttato idee

e spunti, con Arrhythmia raggiungono la maturità.

Quel disco è fresco e già classico. A riascoltarlo non

risente del passare del tempo: le voci si amalgamano alla perfezione, i ritmi non cadono nella banale

ripetizione dell'hop, gli strumenti sono insoliti e non

convenzionali. Tanto per dire i ragazzi creano una

track con una pallina da ping pong (Ping Pong), con

dei suoni a 8 bit à la Sega Megadrive (Mega), con

inserti da club (Ekg, Ghost Lawns), vocoder robotici

(Tron Man Speaks), archi orchestrali (Conspiracy Of

12

TUNE IN

Truth) e altre diavolerie pseudosintetiche. La parola

d'ordine non è tanto sorprendere, come sembrerebbe dall'organico straniante, bensì esplorare e

nello stesso tempo coniare un nuovo linguaggio (I

only spit pure hot, it's the brolic / so what if it's popular /

I got to infect you in order to affect you / and I don't expect you go get it at first... devo infettarti per fare effetto

su di te / e non mi aspetto che tu capisca subito) che

da lì in poi sarà di base per qualsiasi discorso altro

sul beat, magari anche politico (Please Mr. politician

don't feed us your empty promises / it's obvious you're

oblivious but not impervious / and you still will crumble,

stay humble still number one). Arrythmia inaugura

una strada che anticipa El-P, Subtle, Doom, il

miscuglio dell'hip-hop con il rock e l'elettronica di

centinaia di futuri emuli. Il successo li porta ancora

una volta ad interrogarsi sulla funzione della proposta, sull'essenza di quello che stanno traducendo in suono. I tre moschettieri

hanno in testa troppi mondi,

troppe coordinate. Il loro è

l'eterno dilemma estetico del

postmoderno (Celebrate every day as new year's / Is lookin'

in the mirror to watch my balls

drop) che non riesce a descrivere e che seziona all'infinito.

L'ossimoro mai risolto della

frammentazione e del relativismo (Schemes are not always

what they seem / In the maze

these days there's many demons

/ To get you soul by any means)

che attanaglia negli stessi anni

anche i Radiohead. In questo

capolavoro si riesce per un

istante - lungo poco più di 40

minuti - a riprendere la tradizione e a distruggerla da dentro. I semi che lanciano i Nostri

si nutrono di una terra ricca e

feconda; ma il successo spiazza

il combo e le piante generate

hanno una fioritura troppo veloce. L'effimero che scompare

nel mare magnum della rete,

nel brainstorming dei dischi

autoprodotti e del sampling

selvaggio. I tre provano allora

a giocare la carta della sperimentazione jazzy con l'aiuto di

uno dei maghi del crossover: Matthew Shipp.

Per la sua Blue Series si inventano uno split che

va ad intaccare anche il mondo impolverato della

noblesse black. Antipop Vs. Matthew Shipp è

il lascito prima della dissoluzione. Nei suoi solchi

digitali c'è la coda lunga della tradizione nera che si

affianca alle armonie del pianoforte del maestro e

lo brucia come aveva già proposto Jerry Lee Lewis

qualche decennio prima. Là era il rock, qui è l'hiphop sbilenco che tracima e che si sgretola in infiniti

rimandi. Lo split con il guru del free è il canto del cigno prima del divorzio: A Knot In Your Bop è l'intaglio

della ballad mid-tempo, Monstro City è grime ante

litteram che si fa di pianoforte in echi dub, Free Hop

la proposta che mescola la blackness più violenta

del free con il math-noise che già aleggiava nelle

menti dei Battles, Places I've Never Beenla cassa in

quattro con gli innesti electro analogici cosmici. Un

disco che promette e che mantiene. Uber nu-jazz

squadrato hop. Da qui si decide all'improvviso di

separarsi per la classica 'pausa di riflessione': nessun rimpianto, nessun piatto che vola. La notizia del

divorzio in casa Antipop spiazza i fan. Ma oggi (che

i quattro son di nuovo sul palco insieme) si capisce che non era poi così strano proporre proprio

all'apice della carriera un nuovo cambio di rotta.

Come sempre, il consorzio sa quello che fa. La scelta è il test per la convivenza in solitaria delle menti.

La partenza verso strade personali è presto fatta:

Beans se ne sta su Warp, gli altri due approdano con

Airborn Audio su Ninja; come a dire il gotha del

breaking, sia esso più electro, sia esso più votato al

turntablizm. Beans lo vedi che è l'uomo immagine.

Da subito i suoi lavori sono uno sfoggio di tecnica e

stile, le copertine sciccose e la furbizia nel riciclarsi

one man show ci propongono un personaggio che

sa cosa vuol dire produzione. Sia in senso strettamente musicale che di marketing. Lui è sempre lì

in copertina, con quel faccione black perfetto, quel

fascino classico da divo. I suoi quattro dischi in solitaria (Tomorrow Right Now, Now Soon Someday, Shock City Maverick e Thorns) non

approfondiscono le premesse consolidate insieme

agli altri due soci, la sua è una mossa di discesa nella

piazza pop, il farsi bello per le classifiche e per il palco. Fakeness dentro le vene ma con stile. La presa

di posizione di chi ha bazzicato i sobborghi della

sperimentazione e si vuole riscattare ma che in fondo non riesce a trovare la via sulla passerella con il

tappeto rosso. Lui ci ha provato, ma ha bisogno degli

altri. Trasferiti temporaneamente su Ninja, Sayyid e

Priest si mettono a smanettare sul giradischi. Tra il

2003 e il 2005 sfornano anodini mix underground

e qualche EP. L'album che li riporta agli onori della

cronaca (ma non della critica) è Good Fortune.

Una cosa cupa, lenta e doom nell'anima che tenta di

sperimentare con l'elettronica ma si insabbia nelle

paludi dell'ostinato hop. Un disco ordinario, senza

infamia e senza lode che è fatto di trucchetti per i

novizi, ma che non mostra cuore. Il sangue è stato

prosciugato e c'è bisogno di una flebo di vita, di un

ritorno ai fasti precedenti. Il ritorno al consorzio/

casa madre è dietro l'angolo.

N ow

Nel 2007 la voce di una imminente reunion diventa realtà. I quattro (ormai con Blaize novello

d'Artagnan con contratto a tempo indeterminato)

supportano il tour dei Public Enemy. E con il

live ritorna la magia. Abbiamo avuto bisogno di tempo per crescere e maturare come artisti singolarmente.

Ora che abbiamo valutato i nostri punti di forza e di

debolezza, siamo pronti a ritornare più in forma che

mai. La chimica che abbiamo tutti insieme sul palco

rende eccezionale la nostra nuova musica; è tempo di

ritornare sulle scene.Questa la dichiarazione congiunta dei quattro oggi. Come già osservato (vedi

la recensione di Fluorescent Back sul numero

di Settembre) il coming back abbassa il tiro 'alt' e

guarda al pop. Lo shift su Big Dada e la lungimiranza

di un pezzo grosso del calibro di Roots Manuva

sono il contorno giusto per il gran spolvero. Tutto

misurato, il nuovo successo annunciato da tempo

è solo una manovra commerciale? Per i più scafati

è probabilmente la prima cosa che viene in mente,

ma per chi scrive non è (per fortuna) l'unica chiave

interpretativa. La storia è infatti nelle vene e i quattro uomini

sanno come interpretare il famigerato 'quanto basta' del loro cookbook. C'è quindi la giusta dose

di techno (NY To Tokyo, C Thru U), di electroragga

spocchioso à la Gorillaz (Born Electric) e ovviamente di hip-hop trasversale (Shine, Reflections) con

le proposte sperimentali sul potere alla parola (End

Game, Superunfrontable) che sono ormai marchio di

fabbrica storicizzato. Più che di barocchismo viene

da pensare ad una maturità stabile che si muove. Insomma, se oggi non si può più definire alcunché, né

parlare di correnti (soprattutto per il non genere

che è oggi l'hip-hop), il consorzio le attraversa con

delle surfate decise e senza sbavature. Quello che in

una parola possiamo definire classico.

TUNE IN

13

Zen Circus

Andate tutti affanculo

Irriverenti e senza mezze misure, sboccati ma lucidi, proletari ed essenziali: il punk-rock

d'autore degli Zen Circus

- Fabrizio Zampighi

14

TUNE IN

“P

agliacci ubriachi del proletariato del Duemila”. Cinismo e disillusione tipiche del

clown fuori scena che si mescolano a

una visione della musica proletaria - quanto può

essere proletario il punk virato folk –, acuta e nel

medesimo istante immediata. Perché essere innovatori partendo da presupposti stilistici riconoscibili

e mantenere il tutto nei confini di una musica che

crea identità all'istante – in una parola, “popolare” è ben più complesso che ricercare crossover inediti

per farsi passare da sperimentatori. E allora punk

sia, ma alla maniera della band pisana: “Il punk è un

approccio alla musica senza pregiudizi. Una possibilità

in più di sbagliare per aggiustare il tiro. La buona fede

dell'errore. Una sana risata fatta fra persone che sanno

bene che non sarà per sempre, ma sarà comunque fantastico finché durerà. Punk non è no future. Punk vuol

dire budget-rock, costanza, artigianato di classe e creatività allo stato puro. è sempre stato così, finché i Sex

Pistols prima ed i Nirvana poi hanno portato via tutta

la poesia”. Coscienza di classe applicata alla musica,

almeno a giudicare da una storia discografica lunga

un decennio vissuta come un percorso accidentato,

tortuoso, ricco di esperienze ma anche di cambiamenti. In grado di partire dalla base per arrivare a

una maturazione graduale ma inevitabile.

è il 1999 quando esce l'esordio del gruppo pisano. About Thieves, Farmers, Tramps And

Policemen (Ice For Everyone, 1999) dichiara una

parentela stretta con formazioni d'oltreoceano speculari (Violent Femmes) e cede a un'estetica

essenziale che mescola punk, folk e attitudini da

busker. Oltre a un nomadismo musicale fuori dagli steccati di genere capace di mescolare batterie

spazzolate, strumentazione acustica, rockabilly, infatuazioni tex-mex, su testi in inglese, spagnolo e francese. C'è personalità in questa Babele in note e già si

coglie quell'approccio da “cittadini del mondo” che

caratterizzerà tutta la parabola artistica degli Zen

Circus. Come sottolinea anche Appino: “Come tutti

i ragazzini che si innamorano del rock volevo scappare

dalla provincia, dall'“italietta”. Volevo andare in Europa,

mescolarmi a quello che ritenevo fosse mio di diritto: il

mondo. Quindi mi sono informato, ho imparato, sono

andato a vivere in Olanda, ho viaggiato tanto. In treno e

a scuola leggevo libri in inglese. Guardavo i film in lingua

originale. Parlavo con i miei colleghi stranieri nelle loro

rispettive lingue. Facevo l'amore in altre lingue. Sognavo

in altre lingue.” Di contro la fedeltà ai modelli di riferimento è fin troppo evidente e se da un lato non

impedisce di godersi un disco comunque riuscito,

dall'altro fa storcere il naso a chi cerca maggiore

personalità in un opera prima. Nel 2002 Visited By

The Ghost Of Blind Willie “Lemon Juice”

Namington IV (Ice For Everyone, 2002) ribadisce

la statura artistica del gruppo, partendo dalle buone

premesse del primo disco e cercando nel contempo di svilupparle. Questa volta ci sono le chitarre

elettriche a punteggiare gli scambi, c'è una preminenza di strutture punk-rock'n'roll, c'è il tentavo di

acquistare credito e libertà d'azione allargando lo

spettro delle influenze. In un disco che suona meno

omogeneo rispetto al predecessore, sospeso com'è

tra blues ubriachi à la Gun Club e beat accelerato

Talking Heads, country slabbrati e ralenti narcotici, e che fa pensare a un momento di transizione

in vista di un cambio di registro imminente. E infatti

il successivo Doctor Seduction (La Parc Music/

Linfa, 2004) mette in pratica ciò che fino ad allora si

era solo paventato: la svolta indie-pop. I referenti in

questo caso sono i Pixies – almeno in apparenza –

ma a cambiare è soprattutto la concezione generale

della musica. Le ritmiche rallentano, ci si concentra

sulla scrittura lasciando perdere l'irruenza scapestrata degli esordi, cresce l'importanza dei fraseggi

e dei contributi strumentali. In Sweet Me compaiono anche gli archi, mentre il mood generale vira

verso toni pacati e un'orecchiabilità immediata. è il

disco della maturità. O comunque della svolta stilistica. Molto di quello che si ascolta in queste dieci

stazioni finirà anche nei titoli successivi diventando

parte integrante del suono della formazione. Anche

in quel Vita e opinioni di Nello Scarpellini, gentiluomo (I dischi de l'amico immaginario,

2005) che esce un anno dopo e da cui emerge più

che altrove la fusione tra gli Zen Circus del primo

periodo e quelli di Doctor Seduction: un'entità in

bilico tra punk e pop, garage e folk. Anche se l'impressione è che non tutto giri a dovere, a cominciare da quei primi esperimenti con l'idioma nazionale

troppo sbracati (Apriro' un Bar), poco significativi

(L'amico immaginario), o legati a una psichedelia al

Valium di facciata (Fino a spaccarti sue o tre denti).

Tutto fa sospettare che per il momento l'italiano

sia solo una delle tante possibilità del gruppo (oltre

all'inglese e al francese di Les Poches sont vides les

gens) e non una scelta consapevole foriera di nuovi

traguardi artistici.

Bisogna aspettare tre anni perché il lavoro sui

testi dia i frutti sperati. Talmente succosi da convincere i musicisti a puntare proprio su uno dei tre

brani in lingua madre del programma, per lanciare

TUNE IN

15

Villa Inferno (Unhip, 2008). Il pezzo si chiama Figlio di puttana e nella sua irriverenza rappresenta il

nuovo corso di una band che punta evidentemente

a un suono in bilico tra punk-rock e canzone d'autore, dileggio e ironia. Una sintesi mediata dall'ottimo lavoro di un Brian Ritchie (Violent Femmes) temporaneamente quarto Zen Circus nonché

produttore artistico: “Avere avuto a che fare in studio

e dal vivo con le persone che ci hanno influenzato o

che stimiamo musicalmente ci rende elettrici, orgogliosi

e felici. Collaborare è diventato anche necessario per

alimentare il rapporto fra noi tre. è un po' come far ingelosire la moglie o il marito dopo anni di matrimonio: si

ravviva il rapporto. Inoltre se prima eravamo convinti di

esserci dati alla musica che facevamo al 100%, ci siamo

poi resi conto che non era vero. Potevamo fare di più,

molto di più. E sono felicissimo di suonare in uno di quei

16

TUNE IN

pochissimi gruppi che, al contrario di quanto avviene con

il modello inglese, migliorano disco dopo disco”. Sono

della partita anche Giorgio Canali, Kim e Kelly

Deal, Jerry Harrison, per un'opera matura sospesa tra il synth-pop di Punk Lullaby e il post-punk

di Wild Wild Life (cover dei Talking Heads), il buskerrock di Vana gloria e il punk à la Clash di Beat The

Drum, il folk-rock di He Was Robert Zimmerman e la

canzone d'autore sdrucita di Vent'anni.

E arriviamo al 2009. Con un titolo come Andate tutti affanculo (Unhip, 2009) - in spazio

recensioni - non rimangono molti dubbi sul contenuto dell'ultima fatica del gruppo: “Volevamo scrivere

un disco di protesta alla nostra maniera che fosse anche popolare. Tutto è nato dall'urgenza di confezionare

una raccolta di brani che potesse essere intesa come

una serie di piccole istantanee del nostro Paese visto da

anni di furgone”. Un'opera che istituzionalizza l'avvicinamento a certa canzone d'autore anni settanta

ruvida e graffiante - pur in chiave punk-folk - e al

tempo stesso fortifica il valore del testo in italiano

esaltandone la forza critica, le potenzialità semantiche ma anche la musicalità. Coerentemente con lo

stile del gruppo, al solito irriverente, senza mezze

misure e deciso a non rinunciare a prese di posizione nette nei confronti di un modello sociale per

lo meno discutibile. E allora Gente di Merda (“e tutti

importanti / e tutti son qualcuno / un miliardo di artisti

e in fabbrica nessuno / pensieri prepotenti / morali latitanti / è il genere di bestia che la odian tutti quanti”)

e Vecchi senza esperienza (“Sembra che oramai vada

di moda quello che / prendevo solo a schiaffi a farlo

nel '93 / i pantaloni stretti eran da froci e non da fighi

/ le Converse da pezzenti / computer da perdenti”), la

fine delle illusioni giovanili di Amico mio (“un mutuo

su una casa in periferia / una bambina nata tre anni fa

/ sua moglie si è scopata mezza città / mentre lui va

a calcetto con la sua Smart”) e il quadretto familiare

allucinante di Canzone di Natale (“Sei un uomo ormai

/ ma come sei sciupato / non sei neanche pettinato /

penso sfido io / da quanto mi son fatto / ho venduto

pure / il mio motorino nuovo”), la nuova gioventù trendy di Andate tutti affanculo (“a chi è andato a vivere a

Londra / a Berlino, a Parigi, Milano o Bologna / male e

paure non han fissa dimora / le vostre svolte son sogni

di gloria”) e la religione di We Just wanna live (“Vivere

male, vivere tutti / per nostro Signore dei compromessi /

nel Vangelo di Giuda è scritto così / che tu sia maledetto,

tu che regnerai”).

Si parla di maturità raggiunta, di incontro con la

tradizione musicale più nobile del Belpaese, di personalità ed esperienza acquisite per superare lo scoglio del primo disco scritto completamente in italiano. Una tappa che, a sentire i Nostri, ricopre meno

importanza di quel che potrebbe sembrare a prima

vista: “Ci sono gruppi che comunicano e altri gruppi che

non comunicano niente a prescindere dalla lingua che

usano per mettere parole sopra la loro musica. Ho molti

amici di valore che partono per queste crociate proitaliano che fondamentalmente servono solo a difendere

un tipo di lazyness (pigrizia) tipicamente italiota”. Discorso ragionevole e dalle implicazioni sociologiche

condivisibili, ma che può essere affrontato anche da

altri punti di vista. Osservando, ad esempio, come

strutture linguistiche profondamente diverse dall'inglese necessitino oggettivamente di un adattamento supplementare della musica, perché si arrivi non

ad una semplice traduzione bensì a un'interpreta-

zione di nuovi significati e forme. Del resto ci sarà

un motivo se il Teatro degli Orrori stupisce con un

Dell'impero delle tenebre praticamente perfetto e cantato in italiano (diversamente da quanto avveniva in passato con One Dimensional Man);

se gli stessi Zen Circus trovano identità, una larga

diffusione e un plauso di critica soprattutto con gli

ultimi due dischi; se una Beatrice Antolini intervistata qualche tempo fa rivelava: “Nutro un forte rispetto

verso chi scrive bene brani in italiano, proprio perché ho

delle difficoltà in questo senso. Per me le parole sono

più assonanze, suoni o magari veri e propri strumenti”.

E il motivo è che se da un lato la comunanza di

idioma tra pubblico e artista favorisce certo una ricettività maggiore, dall'altro il mettersi in discussione dovendo adattarsi al nuovo modello linguistico

porta spesso a generare soluzioni musicali originali

e meno in linea con l'ortodossia di genere.

Al di là delle riflessioni estemporanee da critico

bacchettone, resta comunque un'opera capace di

confermare le aspettative di chi vedeva già gli Zen

Circus come un piccolo tesoro nazionale – tra i tanti, anche gli Afterhours della compilation Il paese è

reale - o di sorprendere chi nel gruppo non aveva

riposto grosse speranze. In attesa di un futuro dalle mire ragionevoli ma già ricco di soddisfazioni: “

Qual'è il destino di una band come la nostra in un Paese

come l'Italia? Ah, diccelo tu! Paradossalmente, dopo 10

anni di delirio ed in piena crisi economica e del disco,

stiamo vivendo da due anni a questa parte i momenti

più belli della nostra carriera (in piccolo sicuramente).

Siamo arrivati dove volevamo, ovvero a pagarci l'affitto

e il cibo con i concerti. Per il resto vedremo. Ogni giorno

che passiamo così è un giorno perfetto. Speriamo solo

che duri il più possibile, in modo da poter avere sempre

uno sguardo lucido, obliquo ed adeguatamente rabbioso

nei confronti delle sanguisughe e dei narcolessici che

ammorbano questo meraviglioso paese e la sua gente”.

TUNE IN

17

18

DROP OUT

- Edoardo Bridda,Teresa Greco, Stefano, Solventi,

Gaspare Caliri, Stefano Pifferi, Antonello Comunale

L

o scorso 9 settembre 2009, complice il solito diabolico gioco di numeri che da sempre accompagna la cabala beatlesiana, la EMI

ha licenziato il catalogo dei Fab Four in una

nuova e già collaudatissima versione, il remaster. La

gran parte di voi magari s’accontenterà dei compact

disc acquistati nel lontano 1987, ma quegli stessi album, comprensivi dei Past Masters (contenenti tutti

gli editi inediti agli album ufficiali), sono nuovamente

disponibili in formati si spera definitivi. A dir il vero,

ci potrebbe stare una versione blue ray tra un lustro o due, eppure quel che abbiamo sugli scaffali

dei negozi di dischi (o meglio dei supermercati) è

un doppio formato: Stereo e Boxset, quest'ultimo

anche nella versione The Beatles In Mono, per sentirli come allora. Inoltre, per chi non fosse già soddisfatto del librone uscito qualche Natale fa, i booklet

sono stati tutti addizionati di foto anche inedite e,

librettini a parte, come già ampiamente sbandierato, la pulizia del suono, per opera di Allan Rouse e

Guy Massey, ha richiesto un lavoro minuzioso durato quattro anni. Tanto tempo si giustifica e no per

gli esperti del settore, soltanto cinque i minuti che

hanno necessitato di cure particolari, ma il vero salto di qualità è legato alla dinamica.

Pure i Beatles, travasati su CD agli albori del

supporto digitale, erano stati vittime delle tipiche

piattezze del suono "eterno" ma, per l'appunto non

c’è alcun miracolo rispetto a chi disponeva di un

buono stereo e dei vinili ben conservati. Piuttosto

che fare gli Indiana Jones, eroe peraltro un po’ imbolsito, ci troviamo perciò a parlare dei Beatles per

motivi tangenti e fendenti, sempre sul bordo o anche al di fuori del detto e stradetto verbo sonoro

del Fab Four. Del resto con loro è sempre stato

così. Un periodo ad ascoltarli (da giovani) e tutta la

vita a discuterli, a difenderli alla morte o a condannarli alle pene dell’inferno.

Una cosa è sicura: chi li ha voluti conoscere sa

tantissimo, anzi tutto. Raccontargli qualcosa di nuovo

è impresa forse più noiosa della telecronaca dell’allunaggio. Più intelligente – dacché intelligenza è relazione e adattamento – concentrarci sulle relazioni

tra i contenitori, quello musicale e sociale anche se

fa un po’ vecchi social studies, o quello puramente

prospettico, economico critico (con tutte le divaga-

zioni che gli conseguono e competono ovviamente).

Crediamo sia il modo migliore senza dubbio, perché

i Beatles sono sempre stati un portale; e nell’acqua

in verticale dello Stargate ci siamo sempre specchiati, amandoci e odiandoci, ritrovandoci i nostri tempi

d’oro e quelli dei nostri genitori, la via spontanea

e quella dell’intelletto, rimettendo continuamente

in discussione i valori da associare alla prima e alla

seconda. E così via, di giustapposizioni, di rimandi, in

sistemi sempre più grossi, massimi.

C arnival

of

C apitals

Il Capitale di Marx? Facciamo il dio denaro. Lui,

Belzebù, ci interessa per primo. Dall’ovvio si parte,

perché l’ovvio proprio ovvio non è quando si parla

dell’altrimenti del denaro. Money che i Beatles in vita

hanno sempre macinato come vacche obese e cash

che i Beatles del dopo, e dei Beatles in quanto prodotto tra i prodotti, hanno finito per far fare a chi,

darwinianamente, li ha comparati. Ed eccoci anche

noi a parlare di Michael Jackson finalmente, personaggio abusatore e abusato, zombie per scherzo

e poi per davvero. Era il 1985, l’allora negretto cerbiatto compra all’asta il catalogo più danaroso del

pianeta e - grazie ai consueti giostrai senza scrupoli - lo spremerà negli anni successivi come il più

scafato degli investitori. Quei 200 brani, assieme ad

altri di altri più o meno grandi, girarono tante volte

il pomello dell’interesse di capitale. E così il loro

valore aumentò ancora: più i Beatles si dileguavano nella virtualità della borsa, dei passaggi di mano

anch’essi virtuali, e più erano qualcosa di ben più

liquido della loro materializzazione in spot di pannoloni per Procter & Gamble o jingle radiofonici.

Muovevano mercati muti ma sonanti. Di reale, c’erano gli allora milioni di fan e gli oggi milioni di milioni

di fan. Gente che sarebbe stata dalla parte di Paul se

solo i media avessero avuto interesse a sparare su

Michael facendogli perdere un Fort Knox di lingotti.

Niente da fare, la mungitura dei diritti non ha mai

fatto troppa notizia. Far soldi non fa certo scandalo, sopratuttto se non ci metti il sesso accanto e

non badi neanche a quella dichiarazione di comodo

rilasciata, lo scorso giugno, firmata dal suo ex dipendente (ora sotto Sony). Per tanti anni, anzi che

dico, per sempre dopo il fattaccio, il vissero felici e

DROP OUT

19

all'ed sullivan show

contenti a base di Say Say Say (prodotta da George

Martin per il mediocre Pipes of Peace) e la disneyiana The Girl Is Mine, ovvero le due collaborazioni tra

i più ricchi e famosi cantanti pop del pianeta, era

rotto per sempre. Macca e Michael avevano chiuso

e l’ironia fa parte naturalmente della storia. Fu il baronetto medesimo a raccontare al giovane guantato

quanto fosse diabolicamente esaltante il montante

delle royalties. “Vedi caro, queste sono le canzoni di

cui io detengo i diritti. Ogni volta che qualcuno le usa,

vengo pagato. Ogni volta che passano alla radio o dal

vivo, vengo pagato”. Jacko lo deve aver guardato con

quegli occhi da cerbiatto che faceva nei video di Off

The Wall; ed era il periodo delle session di Say Say

Say, Macca lo stava ospitando a casa sua e di Linda. I

tre cenavano sempre assieme, erano diventati amici... Bastano tre anni e Bang!

Squalo Michael, più grande dei Beatles, più famoso di Lennon e di Dio messi assieme, se li mangia, i

20

DROP OUT

Four. Precisamente si mangia il catalogo Northern

Songs, dell’omonima società per azioni, che prima

dimenticavamo di chiamare per nome. A dir il vero,

McCartney non era stato chiaro. S’era scordato di

aggiungere che per una super cazzata che fece tanto

tempo prima, proprio lui, assieme a Lennon (che ne

fece altre di concomitanti), avevano perso la quota

azionaria nella società. L’avevano venduta altroché,

e per svincolarsi da un accordo allora inaccettabile ai massimi livelli. Prevedeva che i due avrebbero

dovuto scrivere canzoni fino al 1973, dando ovviamente piena libertà alla società di disporne. Ridicolo, ma ancor più dal momento che, salvo tenersi

una quota di rendita (royalties), Paul vendette con

la consapevolezza di dover accettare quel perfido

gioco: avrebbe dovuto, da lì in poi, pagare i diritti

ogni qualvolta avesse suonato canzoni dei Beatles.

Quelle che in un paio d'album live con i suoi Wings

intestò P. McCartney – J. Lennon, a nomi invertiti,

perché, con grossa indignazione della vedova Yoko,

ci teneva che quel che era di Cesare spettasse a Cesare o meglio al King del pop. Ma il Re degli Ottanta

era un altro: Michael. Il suo Thriller aveva venduto

un botto e venderà 30 milioni di copie soltanto in

America battendo nel globo tutto e tutti, persino

Sgt. Pepper's. Aspetto clou della faccenda: il mix

di soul, disco e r’n’b, complice il nuovo George Martin della situazione, Quincy Jones, era destinato a influenzare le future star più di quanto lo avesse fatto

il pop dei Beatles. Almeno in America era già così e

per il futuro chissà… Sicuramente tra i balletti dei

concorsi canori televisivi e non, da Britney Spears

all’ex amichetto Justine, e il gotha hip hop più allargato, il lascito del decolorato è notevole. Eppure,

quel catalogo e quelle canzoni, quando Michael finì

di torchiarli, valevano il doppio (o quasi) di quando

lo aveva soffiato al beatle. Per la cronaca il re del

moonwalk fu poi costretto a cedere metà della sua

quota azionaria con la fusione Sony / ATV. Il motivo erano i perenni debiti che lo affliggeranno fino

al crepacuore. Eppure, quella quota strategica se la

tenne stretta, fino alla morte. Anzi, soltanto l’averla

promessa in vendita a qualcuno (la Sony), e avrebbe

goduto di tassi agevolati. E fu proprio così che andarono le cose. Era il 2006. Quest’anno, nel luglio

2009, smentite le romantiche voci che volevano un

Jacko mortificato e pieno di sensi di colpa lasciare in

eredità a zio Paul la quota Northern, è tempo di una

nuova operazione commerciale. Questa volta però

decisiva. In palio, la supremazia di quel che rimane

della gloria (economica) del pop. Se ne è fatta carico la EMI, perché il mercato dei supporti musicali,

vacca non più grassissima, stagionata a dovere rende

ancora. E allora via con i numeri, perché i Beatles

sono da sempre la album-band più venduta al mondo e non vogliono perdere il guinness. Facciamo

due conti: il pacchetto remaster sta vendendo più di

2 milioni di copie in rapida crescita nelle nazioni che

possono fare numero. Nella sola Inghilterra, in undici giorni, sono state smerciate 354,000 copie che

gli esperti fanno salire a 6,755,000 considerando il

totale delle vendite di album dal 2000 (considerando anche vinili, Love, Let It Be Naked e prime

versioni cd). Negli USA va ancora meglio: Billboard

parla di un milione di remaster venduti in cinque

giorni. E dovete sapere che, sia per Beatles che per

Jacko, gli statistici considerano uno zoccolo duro di

fan che compra tutte le versioni presenti sul mercato. Operazioni come queste fanno strabuzzare gli

occhi agli investitori e poi ci sono i calcoli com-

binatori: il nuovo record, l’ennesimo del Fab Four,

sarebbe quello del numero maggiore di album presenti contemporaneamente nelle charts del Regno

Unito. A metà settembre, gli scarafaggi totalizzano

quattro album nella top 10, sette nella top 40 e 16

nella top 75. Negli USA di Beyoncé, Jay-Z, Mariah

Carey, Shakira e compagnia nuove indie soul, ancora

meglio, con cinque dischi in top 10 e nove in top

20, mentre il Giappone talloneggia con quattordici

titoli, più i due box set, in top 25, per un totale di

840,000 album venduti in pochissimi giorni.

Gli osservatori, proprio vedendo tali successi,

e dopo aver guardato con interesse la crescita del

mercato (di nicchia) dei vinili, ci raccontano che i

consumatori sono ancora interessati al supporto

fisico, a patto che sia ben fatto, ricco di gadget e,

ancor meglio, se è collezionabile. Ricordiamo che

proprio il nove settembre scorso tutto il masterizzato circolava in rete per i consueti blog del pianeta,

senza fermare le vendite. E poi c’è il videogioco. I

Beatles, virtuali, lo sono sempre stati, ma sicuramente vettoriali no, e se avevano bisogno del game, il

mercato che attualmente smuovono le Playstation e

gli Xbox è più grande di quello musicale. In pratica,

sposta i capitali che il music-business spostava negli

Ottanta. I Beatles sfornano The Beatles: Rockband. E il

Capitale economico Fab Four ha un nuovo mercato.

La logica del denaro è un po’ quella del pop, si insedia, allaga, spazza via. All’epoca di Thriller, i Capitali

musicali si erano massicciamente allargati al video

con i clips. Cortometraggi particolari che proprio i

Beatles avevano sperimentato per primi. Il risultato

fu virtuoso, meglio, fece fare un nuovo giro attorno

al pomello del muzik biz, che s’ingrossò come una

balena. Gli occhi di Bowie in quegli anni sono il miglior esempio di come la lampadina catodica aveva

acceso letteralmente un mondo nuovo, ma è ancora

Jacko, e la sua VHS sul making di Thriller, il barometro dei bigliettoni verdi. Da solo era riuscito a

riportare l’introito del mercato musicale ai fasti del

1978, anno della disco music per eccellenza. Ora, i

remaster dei Beatles arrivano in una grande secca: il

mercato, nei soli anni zero, segna un 25/30% negativo, mentre un nuovo messia del Pop, non solo non

arriva, ma può darsi pure che parli un'altra lingua. Di

nuovo, inoltre, c’è l’assimilazione culturale del videoclip come parte della stessa moneta, e un modello

di musicista che ha prepotentemente assorbito la

performance più che l’autorialità, l’interpretazione

più che l’espressione.

Jacko – assieme alla coetanea Madonna – ha

DROP OUT

21

sostituito il portale ed è questo il modello con il

quale le nuove generazioni fanno i conti. Una relazione che se ne porta dietro un’altra: se McCartney non è altri che l’avv. Agnelli del Pop, allora Jacko

ne è stato il Murdoch o, se preferite, il Berlusconi.

Da un punto di vista prettamente imprenditoriale,

il primo ha rappresentato, e rappresenta, la vecchia

scuola, fatta di un misto di ego, intelligenza e artigianato (quella che "certe cose che non hanno stile

non si fanno"); il secondo, la controparte più liquida

e mutaforme, l’intuito e la velocità senza più nessuna remora. La spremuta Northern Song. La gara

che portò Michael a vincere per colpa di Yoko (che

negò l’appoggio finanziario a Paul) potrebbe avere

così un altro scenario. Non è chiaro fino in fondo

quel che successe quel giorno e preferisco credere

all’ingenuità di Macca e Yoko, al loro disegno secondo il quale Jacko li avrebbe fatti vincere, proprio per

una questione di stile. Una tipica mossa cavalleresca

da signori ricchi di una volta. C'era un precedente:

i Beatles avevano fondato la Apple (anche un brand

preso da un quadro di Magritte), oltre che per sfuggire alle tasse, investire e controllare direttamente

i propri guadagni, anche perché erano seriamente

animati da quel mecenatismo ingenuo che li portò,

nel 1967, a dichiarare di "averne fatti abbastanza di

soldi", e se questa era una contraddizione, dati gli

ambiti in cui la società era invischiata, voler aiutare

altri artisti era una missione concreta. Chiaro, il magna magna all’italiana che si scatenò nei successivi

due anni portò l’azienda a diventare sempre di più

tale e non ci stupisce ritrovarcela a litigare con Steve Jobs, proprietario di un'altra mela, l’Apple – iPhones e iPod – Computers per i diritti sul nome e, ancora, le canzoni dei Beatles, questa volta su iTunes.

D’accordo, anche Mr. Mookwalk aiutò, senza ironie,

milioni di bambini con beneficenze e presenza stile

principesco Lady Diana, ma, appunto, l’ingombro di

voler aiutare altri artisti, l’espressione e l’arte non

era contemplato, così come il gesto cavalleresco

mancato sopra. Michael morirà d’infarto. Macca, forse, nel 2018, complice una Copyright Act, tornerà in

possesso degli amati diritti, sempre se non ce la faccia prima la Ono, dato che con la morte dell’autore i diritti si giocano diversamente nel tempo. Long

live the King. E ricordate che per lui, vecchia scuola,

1 dollaro per 1 download dei Beatles è ridicolo. E

c’è già qualcuno che sta dicendo alla Apple che ogni

giorno senza iTunes e sono miliardi che volano. In

fin dei conti, la mossa dei remaster è nostalgica an-

22

DROP OUT

che soltanto per un motivo Capitalistico, con iTunes

o in proprio i Beatles approderanno ufficialmente

anche in mp3. E un nuovo mercato sarà pronto a

sverginarsi per loro. Io nel frattempo metto all’asta

su EBay quelle plasticacce che comprai nell’Ottantasette. (EB)

L a neve, la bestia

l ' antimateria

e

L'11 febbraio del 1964 non fu un giovedì come gli

altri. Due giorni dopo l'esibizione all'Ed Sullivan

Show che incollò allo schermo 73 milioni di telespettatori, i Beatles raggiunsero Washington.

Quella sera stessa al Coliseum avrebbero sostenuto la prima tappa del tour nella terra dello Zio Sam,

ponendo basi concrete a quella conquista vissuta

fino ad allora sulla scorta di una potente infatuazione mediatica. La prima picconata vera che avrebbe

aperto la breccia. L'invasione stava per avere inizio.

Ad attenderli, oltre ad un plotone di giornalisti,

c'era una fitta nevicata. Un giornalista non si fece

sfuggire l'occasione per apparire particolarmente

arguto e domandò: "Oggi voi e la neve siete arrivati a

Washington insieme. Quale delle due cose pensate che

avrà l'effetto maggiore?" John Lennon rispose sciorinando il più tipico understatement del suo repertorio: "Probabilmente la neve durerà di più".

Lo sketch fu estemporaneo e si risolse con qualche risatina a denti stretti. Ma battute del genere

punteggiavano con regolarità le interviste dei quattro. Quei ragazzi poco più che ventenni, già balzati

in vetta alle classifiche inglesi e in procinto di conquistare il mondo (più o meno), coi loro "mop-top"

e le urla incessanti degli eserciti di fan, all'epoca non

perdevano occasione per ribadire la propria consapevolezza anzi la ferrea convinzione che nel giro

di un paio d'anni tutto sarebbe finito. Evaporato. E

forse dimenticato. Si muovevano con la garrula impertinenza di chi vuole godersela finché dura. E non

facevano nulla per nasconderlo.

Due anni e qualche mese più tardi, i Beatles

cambiarono per sempre la storia del pop. Uscito

nell'agosto del 1966, Revolver è il disco che porta

a compimento le avvisaglie di espansione già palpabili in Rubber Soul (dicembre 1965) e persino - anche se molto più embrionali - in Help! (dell'agosto

1965). I primi cinque secondi della traccia di apertura bastarono ad infrangere l'illusione/tabù della musica registrata, rivelando il chiacchiericcio dei musicisti prima che attaccassero Taxman. Oggi non ci fai

neanche caso. Magari anche

allora non furono in molti a

realizzare la gravità dell'accaduto: palesandosi per la

prima volta il lavoro del musicista, la sua presenza come

facitore di musica, d'un tratto

l'ascoltatore prese coscienza

dello studio d'incisione.

Fu come abbattere le

quinte e far entrare fra i solchi l'aria impollinata di intuizioni, espedienti, magia, fatica,

eccitazione degli Abbey Road

Studios. Fu come aggiungere

una dimensione all'avvolgente bidimensionalità del vinile. Una sensazione simile a

quella provata dai lettori dei

Fantastici Quattro (anch'essi

Fab Four, no?), che nel numero 51 del giugno '66 - appena

due mesi prima - assistettero

alla scoperta del Portale sulla

Zona Negativa da parte del

geniale Mister Fantastic (per

la cronaca, i Beatles e Fantastici Quattro si erano

già incontrati in occasione di un'altra pubblicazione

Marvel, per la precisione sul numero di marzo del

1964 di Strange Tales).

L'antimateria fumettistica da una parte e il "golfo mistico" dello studio d'incisione dall'altra: zone

franche della fantasia, luoghi dove l'immaginazione

si espande svincolata dalle limitazioni del codice reale (realistico). Nel caso specifico di Revolver, lo

squarcio è aperto da (e si apre su) Tomorrow Never

Knows: malgrado sia posta a fine scaletta, fu il primo

pezzo inciso per il disco. Uno stordente vortice percussivo monoarmonico, come un mantra meccanico sulla china elettrificata del progresso. Ispirandosi

al Libro Tibetano dei Morti, John Lennon avrebbe

voluto per la linea vocale un vero coro di monaci buddisti, ma George Martin non volle saperne di

accontentarlo. Provate ad immaginare cosa sarebbe stato. Su, sforzatevi. Fatto? Bene, probabilmente

converrete che Martin tutti i torti non li avesse.

Quindi, reso omaggio al prode George - non a

caso "quinto Beatles" ad honorem - ci attende un

altro sforzo d'immaginazione: cosa sarebbe accaduto se i Beatles avessero fatto un album intero sulla

falsariga di Tomorrow Never Knows? La domanda è,

oltre che oziosa, a trabocchetto. Di più: è illecita.

Non avrebbero potuto, sarebbe stato come piovere

all'insù o credere all'esistenza di Pepperland e dei

Biechi Blu (ehm...). Perché l'esistenza di Revolver

- e dei Beatles stessi - implicava necessariamente

l'immersione nel crogiolo del pop, da cui i Fab Four

ed il pop sarebbero usciti definitivamente cambiati.

Quel pop che per i Beatles, vissuti per anni in equilibrio sul suo filo caduco, non era più, non doveva essere l'aggiornamento e la capitalizzazione dei suoni

più cool che giravano attorno.

Una pratica che, ad esser proprio bravi, avrebbe

consentito di sfornare la hit del momento, garantendogli però un conseguente rapido oblio. No, grazie.

Avevano già dato. Avevano già recitato la parte degli

zazzeruti cazzoni in sella al proprio quarto d'ora di

celebrità. Il fatto che si trovassero ancora lì, presenti

e vivi, doveva significare qualcosa. Forse non stavano

cavalcando la spuma di un'onda, ma la Bestia vera e

propria. E, cazzo, magari la stavano pure domando.

Porco cane, John, Paul, George, Ringo!

Non è dato sapere quando se ne siano resi conto. La fama sovrumana che li travolse sembrò scuoterli, ovviamente, ma loro si rifiutarono di realizzare.

Almeno pubblicamente. Col senno di poi, possiamo

DROP OUT

23

intravedere qualche sintomo anche precoce, come

quando il 16 gennaio del 1964 furono informati dal

loro manager che I Want to Hold Your Hand aveva

raggiunto la vetta della hit-parade statunitense: i

quattro rimasero storditi, senza parole, seduti sul

pavimento della stanza d'albergo dell'Hotel George

V a Parigi. Scossi dall'assedio della consapevolezza.

Eppure continuarono a rifiutare la realtà delle cose.

Malgrado migliaia di fan gliela gridassero ossessivamente ad ogni concerto. Malgrado i 73 milioni di

spettatori dell'Ed Sullivan Show (più altri 70 milioni

nella puntata del 16 febbraio, una settimana dopo).

Alla fine, ovviamente, ne furono investiti. Come la

classica rana che bolle, se ne accorsero a cose fatte.

Metteteci pure l'influenza di Dylan, il fattaccio del

"più famosi di Gesù" (una semplice constatazione),

la confidenza con le droghe e la conseguente espansione psichica (e viceversa). Fatto sta che, proprio

in quell'agosto del 1966, il 29 per la precisione, con

Revolver ad impazzare tra i timpani e le sinapsi del

pianeta rock, andò in scena a San Francisco la loro

ultima esibizione dal vivo, il ritiro dai palcoscenici

(che perdurerà fino al commiato definitivo del 30

gennaio 1969, il giorno del celebre Rooftop Con24

DROP OUT

cert). Ufficialmente la scelta

fu giustificata dalle insostenibili condizioni ambientali, con

le urla dei fans a sovrastare

l'amplificazione non trascendentale dell'epoca (al punto

che essi stessi non riuscivano

a sentirsi suonare), così come

la pressione nevrastenica dei

tour, giunta oramai a livelli

parossistici (che toccarono

l'apice coi tragicomici eventi

filippini).Tutto ciò è assodato,

confermato, Storia. è altresì vero però che i Beatles si

svincolarono dalla realtà. Ne

rifiutarono l'attrito urlante.

La zavorra. L'ostacolo.

Ora, mi sembra che non

esista una situazione musicale - gruppo, artista, scena

- più conosciuta dei Beatles.

Dei quali, almeno dopo le

Anthology, sembra proprio

non ci sia null'altro da sapere.

Dopodiché il copiaincolla di

George Martin con Love e la pseudo filologia di

Let It Be Naked ci hanno insegnato quanto la

manipolazione possa cambiare tutto senza cambiare nulla, perché l'immaginario lo plasmi ma non lo

sposti, si rimette in piedi come l'omino del subbuteo dopo ogni spinta o giravolta. Tutto nei Beatles e

dei Beatles è chiaro, esplorato, indagato, ipotizzato.

Giorno dopo giorno, ogni giorno della vita. Nessuna concessione alla normalità anzi la normalità promossa ad evento straordinario. Sappiamo tutto, di

tutto. Anche quello che non è mai accaduto. Anche

quello che forse, chissà, è accaduto.

L'unico modo sensato per esplorarli ancora è

l'ipotesi pura. Quindi, è giusto, ragionevole, auspicabile forzare la mano a questa cosa. D'altronde, non è

già abbastanza incredibile di per sé passare in dodici

mesi dalla deliziosa Ticket To Ride all'imponente delirio di Tomorrow Never Knows? Poniamo quindi che

Revolver sia stato progettato per rappresentare

l'idea stessa del pop beatlesiano: un ribollire superficiale perché la sotto c'è un mostro che brancola nel

mistero. L'inaudito come pratica di interpretazione

e decodifica della quotidianità sommersa, reso potabile e quindi collettivo, perciò indissolubilmente

agganciato alla Storia. Tomorrow Never Knows è il mo-

stro che fa capolino, il capogiro che ti prende constatando la realtà del mito (avvisti un UFO, scorgi

il capoccione di Nessie spuntare dal lago, incontri

Elvis ancora vivo...).

Una volta definito questo perno poetico, fu

spostato in coda alla scaletta per mimetizzarlo da

stordente bizzarria. Quindi, venne il resto: l'effervescenza aspra e vivida di I Want To Tell You e And Your

Bird Can Sing, l'esotismo patologico di Love You To, il

torpore radiante di I'm Only Sleeping, gli spurghi soul

di Got to Get You into My Life, la patafisica fumettistica di Yellow Submarine, l'estro sfrigolante di She Said

She Said, il melò barocco di Eleanor Rigby, il delicato

struggimento di Here,There and Everywhere...

Un plotoncino di potenziali singoli da cui paradossalmente fu estratto il solo Yellow Submarine con

Eleanor Rigby quale lussuosissima B-side (il pezzo

"fanciullesco" da una parte, il più "adulto" del loro

repertorio dall'altra...). Numero uno per oltre un

mese. Revolver, dal canto suo, da buon fenomeno

pop stazionò in vetta alle chart per sette settimane

in UK e per sei negli States. Preparando il terreno

al mostruoso impatto del Sergente Pepe. Un altro

capitolo della stessa storia. (SS)

Al

cinema

"Bene. Grazie a tutti da parte mia e del gruppo, e speriamo proprio di aver superato questo provino!".

L’accostamento Beatles e cinema ha costituito

un connubio perfetto per diversi motivi. I cinque

film di cui furono protagonisti, soprattutto i primi

due, contribuirono da un lato a ratificare la Beatlemania, dall’altro si pongono a tutt’oggi come contributi artistici originali nel contesto della nascente

pop culture.

Da quando all’inizio degli anni ‘50 i giovani erano

diventati - prima in America e poi in Inghilterra ed

Europa, di pari passo al miglioramento delle condizioni economiche del ceto medio-basso - una vera e

propria categoria socio-culturale (con lo sviluppo di

gusti estetici, modelli di comportamento e di conseguenza la nascita di mitologia e linguaggi propri),

l'unione tra musica e cinema era diventata inevitabile. L’immaginario della nuova cultura rock finiva

così per riversarsi sul grande schermo, attirando il

pubblico giovane, aumentando il numero di spettatori e, naturalmente, promuovendo i musicisti. I

film con Elvis Presley ne sono certo un esempio

folgorante, oggi forse il più immediato; ma in realtà

il rock’n’roll aveva iniziato sin dalla nascita a popolare alcune pellicole, sancendo la propria legittimità

ed affermazione: la prima canzone ad essere sentita

in un film è stata significativamente Rock Around the

Clock di Bill Haley (ne Il seme della violenza di

Richard Brooks, 1955), laddove nella ormai leggendaria commedia del ’56 The Girl Can’t Help It

di Frank Tashlin facevano la loro prima apparizione

di fronte al grande pubblico Little Richard, Fats

Domino, Platters, Gene Vincent e Eddie Cochran; in

questo contesto non va dimenticato, ovviamente, il

ruolo dell’icona giovane James Dean, lanciata in

contemporanea dal Gioventù bruciata di Nicholas Ray.

Negli anni ’60, quando il quartetto di Liverpool si cimenta con il grande schermo, il connubio

musica-cinema aveva già cominciato a definirsi, in

parallelo con lo sviluppo del movimento giovanile,

con caratteristiche abbastanza precise (il cosiddetto “film musicale”, da noi musicarello), sia come

oggetto di consumo, sia come prodotto originale

di affermazione della nascente cultura rock. È in

quest’ultima direzione che si innesta decisamente

l’attività cinematografica dei Beatles. Nei cinque film

(1964-1970) al loro attivo, i quattro musicisti allora compartecipano attivamente alla costruzione di

un’estetica propria, proponendosi al loro pubblico

in modo più diretto ed esplicito, attraverso l’unione

di diversi media (televisione, arti visive, pubblicità)

che rivelano una consapevolezza dei mezzi usati da

non sottovalutare. Film che, d’altro canto, serviranno poi da modello per il successivo cinema rock.

Le prime due esperienze, A Hard Day's Night

(Tutti per uno, 1964) e Help! (Aiuto!, 1965) avvengono sotto la regia di Richard Lester, esordiente americano trapiantato in Inghilterra che fino ad

allora si era occupato in prevalenza di pubblicità;

scelto da John Lennon dopo aver visto un suo corto realizzato insieme a Peter Sellers (di cui i Fab

erano fan dai tempi del seminale Goons Show, pietra

fondante della comicità british), Lester rivela tutte

le sue influenze di free cinema inglese (il realismo di

ambienti e storie) mescolando il semidocumentario

al musical in A Hard Day's Night, insieme all’idea

del viaggio (come si sa, trattasi di un avventuroso

passaggio in treno da Liverpool a Londra dove i

quattro devono registrare un concerto in uno studio tv, mentre sono braccati dai fan). è il ’64 e il film

ripropone, in versione casalinga, lo straordinario

successo americano riscosso a inizio anno all’Ed

Sullivan Show e la loro affermazione planetaria, a cui A Hard Day's Night contribuirà largamente.

Mescolamento di linguaggi (teatro, danza, fumetto),

DROP OUT

25

Yellow submarine

riflessione sui meccanismi di costruzione della celebrità, surrealtà, impertinenza, racconto delle caratteristiche dei quattro musicisti: il film da un lato rivela

tutto il suo debito nei confronti dei fratelli Marx

e dei citati Goons, dall’altro si pone come precursore

della sbeffeggiante e oltraggiosa estetica dei Monty Python. Nel successivo Help! Lester ritorna

ancora sulla celebrità, attraverso vicende surreali

ambientate in India e varie location, in un film che è