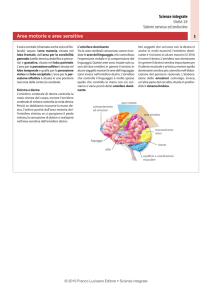

Encefalo

Il cervello contiene circa 100 miliardi di neuroni, pesa circa 1200 g e consuma il 20% dell’ossigeno che

utilizziamo. La parte più superficiale degli emisferi (circa 3mm) costituisce la corteccia cerebrale che è

formata da sostanza grigia (contiene i corpi cellulari dei neuroni); la parte più profonda è di sostanza bianca

(contiene gli assoni). La parte superficiale degli emisferi (la corteccia) è solcata da profonde pieghe, le

circonvoluzioni cerebrali che ne aumentano la superficie totale. Nella corteccia sono state individuate delle

aree con diverse funzioni: aree sensoriali che ricevono le informazioni sensoriali (dalla cute, dai muscoli,

dagli organi interni). Sono concentrate nel lobo parietale; aree motorie che controllano il movimento dei

muscoli e sono concentrate nel lobo frontale; aree di associazione che integrano le informazioni, controllano

i comportamenti volontari e le funzioni cognitive (riconoscimento, memoria, pensiero astratto). Sono

concentrate nei lobi parietali, temporali e frontali e rappresentano il 75% dell’intero cervello.

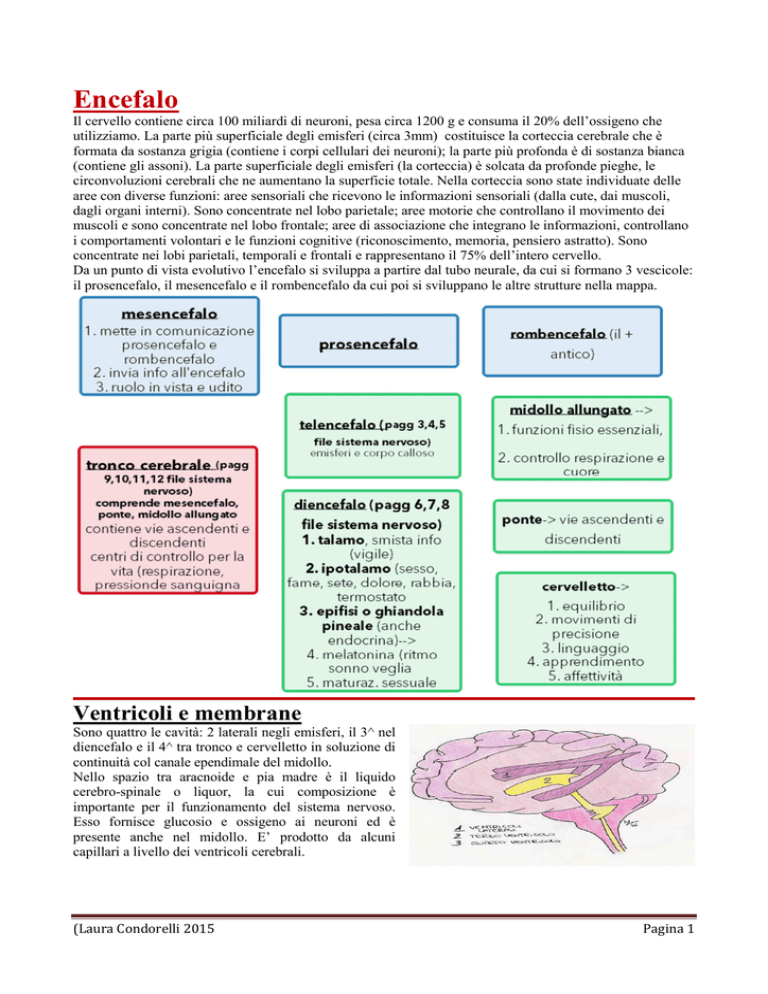

Da un punto di vista evolutivo l’encefalo si sviluppa a partire dal tubo neurale, da cui si formano 3 vescicole:

il prosencefalo, il mesencefalo e il rombencefalo da cui poi si sviluppano le altre strutture nella mappa.

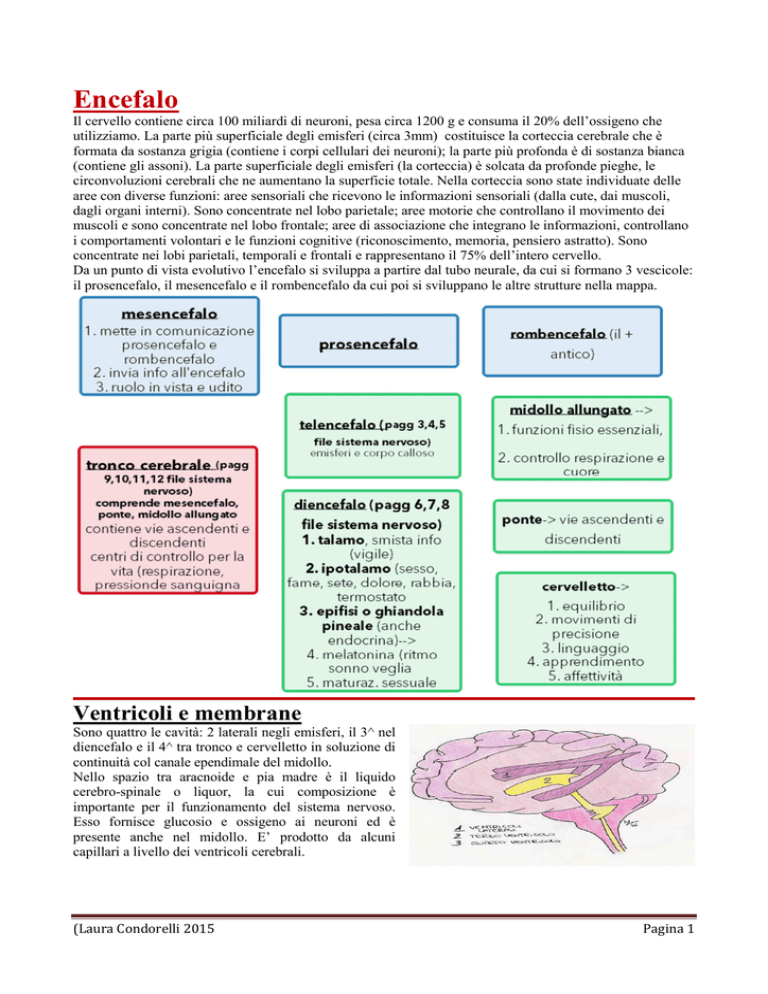

Ventricoli e membrane

Sono quattro le cavità: 2 laterali negli emisferi, il 3^ nel

diencefalo e il 4^ tra tronco e cervelletto in soluzione di

continuità col canale ependimale del midollo.

Nello spazio tra aracnoide e pia madre è il liquido

cerebro-spinale o liquor, la cui composizione è

importante per il funzionamento del sistema nervoso.

Esso fornisce glucosio e ossigeno ai neuroni ed è

presente anche nel midollo. E’ prodotto da alcuni

capillari a livello dei ventricoli cerebrali.

(Laura Condorelli 2015

Pagina 1

E’ importante che i neuroni siano isolati da ioni che

attiverebbero in modo anomalo gli impulsi. Per questo

motivo esiste la barriera emato-encefalica, comunque

permeabile ad alcune sostanze liposolubili ed alcool.

Le membrane che avvolgono il cervello sono: Dura

madre, Aracnoide, Pia madre.

Meningite: infiammazione delle meningi causata da un

batterio, il meningococco

Idrocefalo:

accumulo

eccessivo

del

liquido

cerebrospinale che può causare una compressione del

cervello e danni mentali.

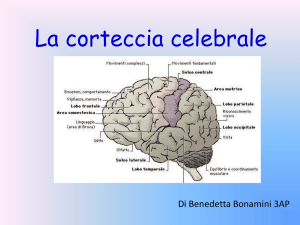

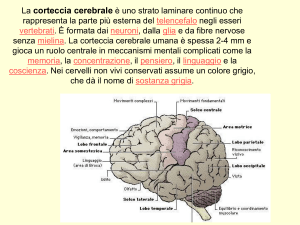

1) Telencefalo (emisferi)

Il telencefalo è formato dai 2 emisferi cerebrali, avvolti da sostanza grigia (corteccia cerebrale), uniti dal

corpo calloso. Due grandi fessure (solco di Rolando verticale e di Silvio orizzontale) dividono ogni emisfero

in 4 lobi: frontale (motorio); parietale (sensitivo), si vedano gli omunculi motorio e somestesico; temporale

(uditivo); occipitale (visivo). La sostanza bianca mette in comunicazione i due emisferi e parti diverse dello

stesso emisfero, chiamate tratti di associazione. Tra queste vi sono le aree di elaborazione intrinseca diverse

regioni dell’encefalo che partecipano all’elaborazione di una stessa informazione), il sistema limbico e la

formazione reticolare.

Il sistema limbico è situato sulla parte mediana interna di ogni emisfero con le sue parti (giro del cingolo,

ippocampo, amigdala).

(Laura Condorelli 2015

Pagina 2

Emisferi cerebrali

Si studiano in seguito a resezione del corpo calloso (veniva praticata per impedire che attacchi epilettici

passassero da un emisfero all’altro).

Si manifesta la sindrome da cervello diviso

L’immagine di un oggetto nel campo visivo destro arriva solo all’emisfero sinistro e la percezione di un

oggetto esplorato con la mano destra arriva solo al cervello sinistro (e viceversa).

Se l’oggetto è proiettato a destra raggiunge l’emisfero sinistro e il paziente sa nominarlo (vi sono i centri del

linguaggio).

Se l’oggetto è proiettato a sinistra non saprà nominarlo, ma saprà riconoscerlo.

Se si proietta portafoglio in modo che porta sia nel campo visivo di sinistra e foglio in quello destro la mano

sinistra indica una porta, quella destra il foglio.

Aree motorie corticali

Sono nel lobo frontale, davanti al solco di Rolando e hanno organizzazione somatotopica.

L’area motoria primaria (M1) controlla i movimenti fini contro laterali.

L’area premotoria controlla i movimenti delle parti prossimali del corpo (spalla, tronco)

L’area secondaria (M2) entra in azione quando il movimento necessita di programmazione

Cervelletto: controlla l’equilibrio, la postura, ma anche la programmazione del movimento. Una sua lesione

provoca ipotonia e astenia.

(Laura Condorelli 2015

Pagina 3

Centri del linguaggio

Nella superficie laterale dell’emisfero sinistro vi sono l’area di Broca (lobo frontale anteriore) e l’area di

Wernicke (tra lobo temporale posteriore e lobo parietale)

Una lesione dell’area di Broca provoca afasia motoria (deficit dell’espressione, fino a non riuscire a

pronunciare parole)

Una lesione dell’area di Wernicke provoca afasia sensoriale (deficit di comprensione)

Nella corteccia frontale esiste anche un’area semantica, implicata nel significato delle parole

L’emisfero sinistro è dominante per il linguaggio, però l’emisfero destro è responsabile del tono affettivo o

emozionale (una sua lesione determina incapacità di comprendere o di esprimere il contenuto emozionale di

una frase)

L’emisfero destro non conosce la sintassi (non distingue tra io tocco te e io sono toccato da te)

Emisfero destro e sinistro

Nella maggior parte delle persone l’emisfero sinistro controlla il lato destro del corpo, mentre l’emisfero

destro controlla il lato sinistro.

Nell’emisfero sinistro si concentrerebbero le facoltà linguistiche e verbali, le attività logiche e matematiche

Nell’emisfero destro si concentrerebbero le attività artistiche, intuitive e spaziali

Cervello destro (sintetico)

Cervello sinistro (analitico)

• Controlla la parte destra del corpo

• Controlla la parte destra del corpo

• Fantasia, creatività

• Lingua, parole, grammatica

• Musica, ritmo, arte disegno, pittura,colori

• Analisi, critica

• Tratta l’insieme e non i dettagli

• Numeri, logica

• Sogni, fantasticherie, intuizioni

• Abitudini

• Sentimenti, spontaneità

• Tratta le informazioni in ordine logico

• Tratta gli impulsi uno alla volta

Funzioni dei lobi cerebrali (aree associative, ovvero associazioni di stimoli e informazioni provenienti da

diverse parti dell’encefalo)

I lobi parietali, sono sede della sensibilità e una convergenza polisensoriale connessa alle funzioni spaziali.

Le lesioni possono produrre: afasia sensoriale (lesione area di Wernicke), neglet (negazione dello spazio

controlaterale alla lesione, anche negazione di una parte del corpo), acalculia

I lobi temporali sono sede dell’udito. Una lesione provoca disturbi uditivi, ma anche possibili amnesie,

prosopoagnosia (impossibilità a riconoscere i volti) e deficit di categorizzazione.

I lobi frontali sono i più sviluppati nell’uomo, sede delle aree motorie, della programmazione delle azioni,

del linguaggio. Le lesioni possono causare, oltre che immobilità e afasia, anche deficit della memoria,

dell’orientamento spaziale, del comportamento sociale e sessuale, deficit dell’attenzione e

perseverazione nell’errore

(Laura Condorelli 2015

Pagina 4

I lobi occipitali hanno funzione visiva. Una lesione può causare cecità

2) Diencefalo (talamo, ipotalamo)

Internamente alla parte mediana degli emisferi si trovano il talamo (smista le informazioni sensoriali alle

diverse aree del cervello), l’ipotalamo (serve per la regolazione degli organi interni, la motivazione, il

comportamento sessuale, la termoregolazione, vi hanno sede gli istinti e le emozioni, la fame e la sete, ha

sede anche il chiasma ottico) e l’epifisi o ghiandola pineale, mette in comunicazione il sistema nervoso con

l’endocrino, produce melatonina che regola i cicli sonno-veglia e ha influenza sulla maturazione sessuale..

I gangli della base ai lati del talamo hanno importanza nel controllo dei movimenti.

Sistema limbico ed emozioni (serenità, felicità, gioia, entusiasmo, euforia, paura,

angoscia, tristezza, rabbia, disgusto).

Influiscono sugli organi interni attraverso il sistema autonomo e provocano le malattie psicosomatiche

Sono controllati da aree cerebrali poste sulla parte mediale degli emisferi e delimitata dal giro del cingolo

Il sistema limbico è formato dall’ipotalamo, il talamo, l’ippocampo, l’amigdala e il bulbo olfattivo. Mette in

comunicazione l’ipotalamo con la corteccia ad esempio per tradurre in azioni le sensazioni di fame, sete etc

ed è coinvolto nel meccanismo della memoria (v sotto).

(Laura Condorelli 2015

Pagina 5

La stimolazione elettrica di queste zone provoca risposte di tipo emotivo con comportamenti a volte

disadattativi (il ratto smette di esplorare l’ambiente, di bere, di mangiare e continua a stimolarsi.

E’ possibile provocare anche risposte di difesa, fuga e uccisione stimolando l’ipotalamo.

Le stesse reazioni piacevoli o spiacevoli possono essere indotte anche con mediatori chimici come Ach.

L’ipotalamo è anche importante nella regolazione del sonno, in cui si riconoscono 5 stadi:

1) Sonno leggero

2) Sonno delta (due diversi stadi)

3) Sonno profondo

4) Sonno REM (durante questa fase degli impulsi che partono dal tronco, bombardano zone del sistema

limbico e si sogna. Pare che il sogno sia collegato all’elaborazione delleesperienze quotidiane e della

memoria

1. Piacevole, fiducioso, rilassato, contrario all’attacco, creativo, inebriato, fluttuante, cordiale,

pacifico, calmo

2. Spiacevole

3. Sensazione di guardare dentro una scena

4. Senza potere, debole, misterioso

5. Strano, cordiale, fluttuante, visione oscurata

6. Esanime, difficoltà a comunicare i pensieri

La memoria

Non esiste un’area cerebrale della memoria, perché la memoria è di più tipi.

Le informazioni che provengono dall’area visiva primaria possono andare al lobo parietale posteriore (la

lesione provoca un deficit di localizzazione spaziale) o a quello temporale inferiore (la lesione provoca un

deficit di riconoscimento degli oggetti).

L’informazione mnemonica si trova nelle aree sensoriali stesse (parietale posteriore per lo spazio, temporale

inferiore per il riconoscimento).

Lesioni dell’ippocampo, dell’amigdala del talamo e della corteccia prefrontale provocano amnesia

(Laura Condorelli 2015

Pagina 6

anterograda (si ricordano i fatti del passato, ma non vengono trattenuti i ricordi posteriori alla lesione)

La sindrome di Korsakoff (alcolismo cronico) è legata a lesioni del talamo, la malattia di Alzheimer a

lesioni del prosencefalo inferiore.

Sono comunque sempre coinvolti l’ippocampo (deficit di memoria spaziale) e l’amigdala. Infatti il circuito

della memoria è costituito da due vie, una passa per l’ippocampo e una dall’amigdala.

Successivamente l’informazione va al talamo, alla corteccia prefrontale e da qui al prosencefalo inferiore,

poi di nuovo alle aree sensoriali.

In questo ultimo passaggio viene utilizzato Ach (acetilcolina), che provoca dei cambiamenti sinaptici tra i

neuroni.

Le emozioni sono importantissime per la memoria (studiare con gioia è fondamentale per apprendere).

Neuroni specchio: sono capaci di farci intendere emozioni di un’altra persona e di farci sentire situazioni

emotive, quelli del tronco, cervelletto e lobi temporali presentano anomalie nell’autismo (si caratterizza per

comportamenti ripetitivi, mancata capacità di comunicare, a volte ritardo mentale, a volte, al contrario, i

malati hanno ecezionali capacità). In questa malattia ci sono anche anomalie dei neuroni del sistema limbico,

alti livelli di SER e bassi di ossitocina (neurotrasmettitore che influisce sui legami sociali)

3) Tronco dell’encefalo (mesencefalo, metencefalo,

mielencefalo)

Mesencefalo (nuclei di sostanza grigia)

Metencefalo (ponte con vie nervose sensoriali e cervelletto)

Mielencefalo o midollo allungato (fibre ascendenti e discendenti e controllo respirazione , cuore e vasi)

Passano le fibre nervose

ascendenti (sensoriali) e

discendenti (motorie)

Si trova anche qualche

nucleo di sostanza

grigia (vestibolare e

rosso) con funzione di

integrazione

e

la

formazione reticolare

ascendente (coinvolta

nel ciclo sonno-veglia)

e discendente (controllo

motorio).

Cervelletto

È in posizione posteriore rispetto al tronco encefalico (dietro al Ponte di Varolio) ed è simile ad un piccolo

cervello.

Controlla il tono muscolare, l’equilibrio e il coordinamento motorio (es. andare in bicicletta, scrivere, corre

re..)

(Laura Condorelli 2015

Pagina 7

Controllo dei movimenti

Vede coinvolti più centri del sistema nervoso

centrale

Il midollo spinale è responsabile dei riflessi

(risposta motoria o secretoria ad uno stimolo),

sia monosinaptici, sia polisinaptici. In realtà

anche il telencefalo e il tronco influenzano i

riflessi (shock spinale: in seguito a sezione

completa del midollo i riflessi scompaiono per

alcuni mesi)

Inoltre vi sono le vie discendenti dall’encefalo: sistema piramidale dalla corteccia motoria primaria per il

40%, sinapsi nel bulbo, una parte di neuroni incrociano e vanno a controllare i movimenti fini (dita) delle

parti distali; una parte non incrocia e controlla i movimenti flessorio e rotazione del tronco.

L’emisfero destro controlla la parte sinistra del corpo e viceversa.

Sistema extrapiramidale: i neuroni provengono da più aree della corteccia, fanno sinapsi ai gangli della

base e poi al tronco, da qui partono quattro fasci che scorrono nel midollo. I due laterali controllano i

movimenti flessori, i due centrali quelli estensori. Il sistema extrapiramidale non controlla movimenti fini,

bensì quelli grossolani (penzolamento, postura) e non c’è controllo incrociato.

Morbo di parkinson: dovuto a carenza di dopamina nel corpo striato, tremore, rigidità, non dondolano le

braccia durante il cammino.

(Laura Condorelli 2015

Pagina 8

Strutture responsabili del ciclo sonno-veglia

Il passaggio da veglia a sonno profondo avviene per stadi, nei primi 2 ci sono ancora risposte agli stimoli

esterni, poi la frequenza delle risposte diminuisce

Vi sono comunque periodi di desincronizzazione, caratterizzati da rapidi movimenti degli occhi (fase REM),

connessi con la fase onirica

Le strutture encefaliche coinvolte sono l’ipotalamo e la sostanza reticolare del tronco

Nell’ipotalamo il nucleo sopra chiasmatico funziona da orologio biologico (una sua lesione causa la perdita

del ciclo sonno-veglia)

La formazione reticolare ha la funzione di discriminare i dati importanti da quelli che non lo sono, regola lo

stato di veglia e attenzione e il ciclo sonno-veglia ed è posta nel tronco può essere sezionata a diverse

altezze.

Se si seziona al di sotto del bulbo il ciclo è normale, a metà ponte il ratto è insonne, nella parte alta, cioè

togliendo la formazione reticolare (cervello isolato) l’animale entra in coma

Nella parte bassa della formazione reticolare il NT è serotonina (controlla il sonno), nella parte alta il NT è

adrenalina (controlla la veglia)

(Laura Condorelli 2015

Pagina 9

Le vie sensoriali

Esistono vari tipo di neuroni sensoriali

recettori

Sensibili a

Meccanocettori

Modificazioni meccaniche

Chemiocettori

Stimoli chimici

Fotocettori

Luce

Termocettori

Temperatura

Nocicettori

Dolore

Osmocettori

Pressione osmotica

Baro (o tensocettori)

Pressione

La maggior parte sono terminazioni libere, incapsulate negli strati esterni del tessuto connettivo (es

corpuscoli di Pacini: sensazioni tattili fini) oppure in cellule separate che prendono contatto coi neuroni

(come le cellule ciliate dell’organo del Corti nell’orecchio medio)

Credits: Pietro Monti, Chiara Valdrighi, Ilaria Maltempi della classe 2F Martina Pantalena, Silvia Garavaglia,

Andrei Bradatan della classe 2H, Alessia Ruggieri, Alessia Galli, della classe 2G, Nadia Franchini, Nesma El

saka, della classe 1G del liceo Besta (anno scolastico 2014-15). Henry Gray

(Laura Condorelli 2015

Pagina 10