A

Mario Graziano

LA MENTE

DEL CONSUMATORE

INTRODUZIONE AL NEUROMARKETING

L'opera usufruisce del contributo dei fondi relativi al Progetto di Ricerca

PRIN anno 2007 dal titolo “Filosofia e naturalizzazione del mentale.

Nuove prospettive sulla conoscenza e la natura umana"

(Unità locale dell'Università degli Studi di Messina).

Copyright © MMX

ARACNE editrice S.r.l.

www.aracne–editrice.it

info@aracne–editrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/A-B

00173 Roma

(06) 93781065

ISBN

978-88–548–3201–5

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,

di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie

senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione:Lussografica, Caltanissetta 2008

II edizione: febbraio 2010

Indice

Introduzione

p.

7

I. Scienze cognitive e neuroeconomia

1.1. Cosa sono le scienze cognitive

11

1.1.1. La neuropsicologia classica, p. 12 - 1.1.2.Le tecniche di

visualizzazione cerebrale, p. 17 - 1.1.3. I limiti delle tecniche, p. 19

1.1.4. La modularità, p. 22 - 1.1.5. Il cervello automatico, p. 25

1.2. La neuroeconomia

28

1.2.1 Utilità e substrato cerebrale umano, p. 31

II. Il Neuromarketing

2.1. Le neuroscienze del consumatore

2.2. La preferenza e il neuromarketing

35

37

2.2.1.La preferenza per le automobili, p. 42 - 2.2.2. Non solo oggetti:

la preferenza elettorale, p. 45

.

2.3. Vendesi emozioni

2.4. Il ruolo della corteccia prefrontale

52

62

III. Il marketing

3.1.Cosa manca al neuromarketing: il marketing

3.2.La percezione

67

69

3.2.1. La percezione subliminale e il marketing, p. 72

3.3. I concetti

75

3.3.1. Domini e frames, p. 78

3.4. Concetti e frames nel marketing

5

82

6

Indice

IV. La ricerca motivazionale

4.1. I bisogni dei consumatori

4.2. Le scale per misurare gli atteggiamenti

4.3. Misure esplicite e misure implicite

89

91

95

4.3.1.Le misure implicite nel marketing, p. 99

4.4. Il potere predittivo delle metafore

103

4.4.1.La metafora nella linguistica, p. 105 - 4.4.2.La teoria

comparativa e quella interattiva, p. 107 - 4.4.3.La metafora

come evento del pensiero, p. 109

4.5. Manager o psicoterapeuta?

114

V. Una possibile sintesi

5.1.Teorie normative e descrittive della decisione

5.2.La teoria dei giochi

5.3.Teoria dei giochi e neuroscienze

5.4. Le emozioni

119

122

125

127

5.4.1. Scienze cognitive ed emozioni, p. 129 - 5.4.2. La valutazione

dell’emozione, p. 131 - 5.4.3. L’ipotesi di polarità, p. 136

5.5. Il ruolo delle emozioni nelle decisioni economiche

5.6.Teoria dei giochi e teoria della mente

139

143

5.6.1. Il test di falsa credenza, p. 145

5.7. ToM e Neuroeconomia

151

Bibliografia

157

Introduzione

Il sogno ricorrente del responsabile marketing di un’azienda è sempre

stato quello di riuscire a prevedere, con precisione, il comportamento

del consumatore di fronte ad una nuova campagna pubblicitaria, ad un

nuovo prodotto; sapere se il nuovo spot ha in sé gli elementi giusti per

funzionare, riuscire ad indirizzare l’azienda senza errori, raggiungere

gli obiettivi preposti con la minima dispersione di risorse. Negli anni

Ottanta, molti autori hanno studiato le condizioni che fanno sì che

un’azienda possa raggiungere con successo questi obiettivi. Ad esempio, Tom Peters e Robert Waterman hanno intervistato 43 imprese con

lo scopo di individuare i fattori determinanti del loro successo. I risultati ottenuti sono stati successivamente presentati nel libro Alla ricerca dell’eccellenza, il libro di marketing più venduto di tutti i tempi.

I due autori riscontrarono come principio determinante, alla base del

successo delle imprese studiate, la precisa attitudine a motivare i propri dipendenti a considerare la qualità ed il valore dei propri clienti.

Nel 1986, Frank Rodgers, direttore centrale marketing dell’IBM, pubblicò il libro Il metodo IBM, in cui viene descritto come questa importante azienda traduca in pratica il principio secondo cui “il cliente è

re”. Tutto ciò che ha formato oggetto della pubblicistica aziendale in

quegli anni negli Stati Uniti, la formulazione delle strategie, lo sviluppo di sistemi informativi per il management, le tecniche di realizzazione, si dimostrò di rilevante importanza poiché si continuò a tenere

conto di una condizione fondamentale: l’orientamento al cliente. Da

questo punto di vista diviene fondamentale chiedersi come i consumatori rispondano ai diversi stimoli di marketing che un’impresa è in

grado di proporre loro.

Un’impresa, infatti, in grado di capire e prevedere correttamente

come i propri consumatori possano rispondere alle differenti versioni

del prodotto, ai diversi livelli di prezzo, a campagne pubblicitarie alternative, riuscirà ad avere un rilevante vantaggio competitivo sui

concorrenti. Nonostante queste considerazioni, nel nostro Paese

l’attenzione verso il comportamento del consumatore è stata posta

solo di recente e decisamente dopo la nascita del marketing propriamente inteso. Mentre negli Stati Uniti, dove è nata questa disciplina,

esiste un certo equilibrio fra gli studi di marketing e quelli sui consu7

8

Introduzione

matori, in Italia in ambito scientifico-disciplinare, questa pratica non è

ugualmente diffusa. Ciò che risulta abbastanza curioso è rilevare come, in Italia, i primi esempi di studi di marketing risalgono ai primi

anni Trenta, mentre le prime trattazioni organiche e sistematiche sul

comportamento del consumatore sono comparse solo nei primi anni

Sessanta. Una spiegazione potrebbe essere data dal fatto che

l’assimilazione delle teorie del comportamento del consumatore, negli

studi di marketing, risulta piuttosto difficile per chi proviene da una

cultura economica-aziendale. Infatti, le radici teoriche delle teorie del

comportamento del consumatore sono abbastanza distanti da una prospettiva d’impresa: antropologia, psicologia, filosofia e scienze cognitive contribuiscono a costruire le basi su cui si innesta un disegno

complessivo che non prende necessariamente in considerazione il

punto di vista delle imprese, quale prospettiva privilegiata. Proprio

partendo da questa istanza, nei primi anni Sessanta, John A. Howard

[Howard, 1963] ha aperto la strada a una disciplina che si è progressivamente affrancata dalla sua subordinazione storica e teorica al marketing management e ha cominciato a produrre teorie e modelli propri,

indipendentemente dal fatto che risultassero immediatamente o necessariamente funzionali o utili per la funzione marketing all’interno

delle imprese. Questa traiettoria sembra culminare nei contributi di alcuni studiosi [Holbrook e Hirscheman, 1982; Hirschman e Holbrook,

1995] che negano espressamente la necessità di finalizzare i risultati

dello studio del comportamento del consumatore ad eventuali applicazioni di marketing: infatti, studiare i consumatori avrebbe un valore in

sé e non solo come supporto per il marketing.

Dagli inizi del Duemila, l’incontro teorico tra ricercatori di diverse discipline, come neuroscienza, psicologia, filosofia, antropologia ed

economia, ha permesso la nascita di due nuove discipline: la neuroeconomia e il neuromarketing. Entrambe si rifanno ai paradigmi e alle

conoscenze delle neuroscienze cognitive e hanno per oggetto lo studio

dei processi mentali espliciti ed impliciti dei consumatori in dei diversi contesti economici, concernenti anche attività di valutazione, di presa di decisione, di memorizzazione o di consumo. Scopo generale,

pertanto, di questo libro è quello di indagare, attraverso la descrizione

e spiegazione dei processi mentali (affettivi e cognitivi), i comportamenti risultanti osservabili negli individui in azione in dei contesti di

Introduzione

9

natura commerciale e consumistica. Il volume è così articolato. Dapprima, nel capitolo I, viene delineato il quadro epistemologico di riferimento nell’ambito del quale si pone la neuroeconomia.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla questione metodologica,

specificando i meriti ed i limiti delle tecnologie di visualizzazione cerebrale. Nel capitolo II segue, attraverso una rassegna di alcuni tra i

lavori empirici più significativi, un’introduzione relativa al dibattito

attorno il neuromarketing. Vogliamo a questo proposito specificare

che quando parliamo di neuromarketing non ci riferiamo ad una versione “debole” che consiste in una semplice appropriazione di metodologie e di tecniche obiettive che mirano a quantificare e visualizzare

dei fenomeni cognitivi, ma al contrario, aderiamo ad una versione

“forte”, secondo la quale è il contesto globale e paradigmatico delle

neuroscienze ad applicarsi a dei contesti particolari circoscritti

dell’attività umana. In questo senso, il neuromarketing contribuisce

alla raccolta di dati sulla conoscenza riguardo la relazione comportamento-cervello, conservando parallelamente una sua finalità pratica

nel mondo degli affari e della pubblicità.

A ciò fa seguito, nel capitolo III, una rassegna delle principali aree

del sapere psicologico applicabili al marketing, in modo da fornire al

lettore una più adeguata comprensione di tutti i fattori che con forza

sfociano in un determinato comportamento d’acquisto. A tal proposito, ci siamo concentrati sulle variabili affettive e motivazionali che

attengono all’individuo, sulle molteplici influenze semantiche, sociali,

antropologiche, valoriali e, più in generale, culturali che, nell’insieme,

connotano i processi d’acquisto. Sono successivamente introdotti, nel

capitolo IV, alcune teorie e modelli che pur trovando origine in altri

ambiti del sapere hanno successivamente trovato collocazione nelle

teorie di marketing. Infine, nel capitolo V, viene riassunto il quadro epistemologico e metodologico di riferimento nell’ambito del quale si

pone la teoria della decisione, ovvero quell’area del sapere che ha per

oggetto lo studio scientifico di come si prendano le decisioni, di come

si possa cercare di renderle ottimali o per lo meno soddisfacenti e di

quali fattori possono influire su di esse. Viene delineato, inoltre, attraverso la trattazione di alcuni concetti della “teoria dei giochi”, come i

vissuti emotivi e le dinamiche strategiche di interazione sottoforma di

10

Introduzione

cooperazione e conflitto possano influire sul processo decisionale individuale.

Questo libro è stato la tappa di un viaggio di conoscenza, di verifica e di confronto, durante il quale tante persone mi hanno accompagnato ed aiutato. In particolar modo dato l’ineguagliabile sostegno

che, in questi anni, ha dato al mio lavoro tengo a ringraziare Pietro

Perconti che ha avuto anche la pazienza di leggere e commentare

l’intero manoscritto. Ringrazio, inoltre, Ninni Pennisi e Franco Lo Piparo per l’influenza che hanno avuto sul mio pensiero con i loro contributi e le loro critiche. Devo rivolgere altresì il mio ringraziamento ai

professori Francesco Parisi, Andrea Velardi, Alessandra Falzone, Daniele Schilirò, Valentina Cardella, Alessio Plebe, per avermi fornito

preziosi commenti e utili stimoli culturali. Ho inoltre beneficiato della

discussione sui temi qui affrontati con molteplici colleghi-amici, tra

cui: Elvira Bruni, Piero Drago, Domenica Bruni, Caterina Scianna,

Sebastiano Nucera, Maria Primo, Emiliano La Licata, Cristina Puleo.

Un debito ugualmente profondo ho con la mia famiglia per avermi

sopportato e sostenuto nei momenti difficili.

I. Scienze cognitive e neuroeconomia

1.1. Cosa sono le Scienze cognitive

Quando si parla di scienza cognitiva s’intende quella confluenza di ricerche multidisciplinari aventi come oggetto di studio i processi cognitivi. Nella scienza cognitiva confluiscono studiosi provenienti da

diversi ambiti quali, ad esempio, filosofia, neuroscienze, psicologia,

linguistica, intelligenza artificiale, per citare solo gli ambiti disciplinari che hanno fornito i maggiori apporti. I settori sono, dunque, molti

ed eterogenei, tanto che si è ritenuto opportuno, probabilmente a ragione, parlare di scienze cognitive, al plurale.

Infatti, da un lato, i vari studiosi pur provenendo da settori diversi

hanno in comune l’interesse per l’analisi della cognizione; dall’altro, a

seconda della provenienza di ogni singolo studioso, tale analisi viene

affrontata con metodi talvolta molto differenti. Questo pluralismo metodologico viene visto da alcuni studiosi come un fattore positivo di

scambio, dialogo e incontro; di contro, secondo altri questo fantomatico pluralismo non è altro che motivo di confusione e di preoccupazione. Cercheremo di affrontare alcune di queste difficoltà epistemologiche ed in particolare ci soffermeremo sull’idea che più di ogni altra è

stata al centro di discussione: cioè l’ipotesi per cui sarebbe possibile

mettere in relazione specifiche regioni del cervello con particolari aspetti del comportamento cognitivo.

Alcuni studiosi, partendo dall’osservazione di sintomi estremamente selettivi a seguito di lesioni cerebrali, hanno postulato che alcune capacità potessero essere realizzate da un insieme complesso di

meccanismi, operanti in modo relativamente autonomo e tali da risultare separabili e singolarmente lesionabili. In questo senso, lo studio

della cognizione e dei suoi rapporti con il cervello si è venuto progressivamente a configurare da un lato come un tentativo di scomporre il

comportamento nei suoi meccanismi più elementari (componente funzionale), dall’altro come un tentativo di individuare regioni distinte

sotto il profilo anatomo-fisiologico nell’organizzazione del cervello

11

12

Capitolo I

(componente neurale), nella speranza di poter individuare omologie

fra gli uni e gli altri.

La rilevanza di questo genere di questioni emerge soprattutto nei

confronti dei nuovi paradigmi sperimentali di cui si avvalgono le neuroscienze cognitive per correlare comportamento e cervello, in primis

le metodologie di brain imaging, considerate da gran parte degli studiosi come una delle strategie più promettenti per cercare di restringere reciprocamente l’architettura funzionale dei processi cognitivi e

l’anatomia funzionale del cervello umano. Le ipotesi tradizionali, emerse dai paradigmi sperimentali classici, circa la corrispondenza fra

componenti funzionali ed aree di elaborazione nel cervello, hanno trovato nei metodi di brain imaging un efficace strumento di conferma e

di eventuale revisione.

1.1.1.La neuropsicologia classica

La neuropsicologia, ovvero lo studio dei rapporti fra lesioni cerebrali e

disfunzioni comportamentali, ha rappresentato, a partire dal XIX secolo, il terreno più fertile per lo studio dell’organizzazione funzionale

del cervello umano. Alle origini del paradigma neuropsicologico stava

l’idea che lesioni di particolari regioni della corteccia cerebrale generavano deficit specifici di particolari capacità. La possibilità, quindi, di

identificare delle disfunzioni selettive che lasciavano inalterato

l’insieme delle rimanenti facoltà, ha dato origine alla concezione del

cervello come sistema costituito da organi autonomi specializzati nella

realizzazione di diverse funzioni.

La neuropsicologia si avvaleva, pertanto, di due classi di fenomeni: da un lato anomalie specifiche ricorrenti in un soggetto nell’atto di

svolgere alcune attività (come il nominar un oggetto percepito, il ripetere parole ascoltate, il leggere ad alta voce sequenze scritte di caratteri), dall’altro la presenza nello stesso soggetto di una lesione circoscritta di una determinata area cerebrale. Il primo requisito

dell’indagine neuropsicologica era quello di capire come il deficit osservato fosse interpretabile in maniera significativa rispetto al comportamento normale. La sindrome patologica isolata non dice, infatti, nulla se non in rapporto ad una teoria del funzionamento normale della

capacità considerata. Si richiedeva come prima cosa, pertanto, un mo-

Scienze cognitive e neuroeconomia

13

dello del funzionamento normale di una determinata capacità: soltanto

rispetto ad essa il sintomo poteva essere interpretato come disfunzione

circoscritta di una specifica struttura funzionale. È questo il principio

noto come “assunzione di trasparenza”. Questo principio stabilisce

che schemi comportamentali deficitarii possano essere interpretati solo a patto che rimangano inalterate le restanti capacità cognitive [Caramazza, 1986]. Questa assunzione, in altre parole, richiede che il sistema cognitivo di un paziente che presenta una lesione cerebrale sia

essenzialmente lo stesso di quello di un soggetto normale, eccezion

fatta per una modifica locale del sistema. Viene cioè respinta la possibilità che una lesione cerebrale comporti la creazione di nuove operazioni cognitive, tali da dare luogo nel soggetto ad un diverso sistema

cognitivo che abbia una relazione non trasparente con il sistema originario. Schemi di risposta devianti sarebbero di scarso valore teorico se

fossero privi di restrizioni, se cioè fossero devianti su tutte le funzioni

interessate. L’assunzione di trasparenza postula, quindi, che una lesione cerebrale non alteri complessivamente l’organizzazione dei sistemi

cognitivi, fornendo in tal modo una cornice teorica per la classificazione dei disturbi nonché per la previsione di deficit non ancora osservati. Per meglio esplicitare questa problematica riportiamo, a titolo di

esempio, il modello classico di Ludwig Lichtheim [Lichteim, 1885]

teso a ricostruire l’architettura della facoltà del linguaggio e le procedure legate alla comprensione ed alla riproduzione degli stimoli linguistici:

Figura 1. Modello dell’architettura della facoltà del linguaggio [Lichtheim,

1885]

14

Capitolo I

Questo modello individua l’insieme delle operazioni e delle procedure

richieste dai diversi tipi di compiti linguistici che siamo abituati a

compiere, quali ripetere ad alta voce parole udite, trascriverle e via dicendo. Lo schema di sinistra, infatti, descrive i “centri di elaborazione” del linguaggio e i percorsi dell’informazione di essi (a descrive

l’input sensoriale, m l’output motorio dell’elocuzione verbale, A per il

centro delle rappresentazioni motorie delle parole, O per il centro delle

rappresentazioni visive, B per il centro semantico, E per il centro

d’innervazione degli organi deputati della scrittura). Lo schema di destra, viceversa, riporta i vari punti in cui il sistema è suscettibile di lesioni tali da produrre deficit comportamentali. Come scrive Andrè

Ombredane [Ombredane, 1951], questo modello ha consentito la prima descrizione unitaria delle diverse sindromi descritte nella letteratura afasiologica (ad esempio, da una lesione che colpisce il centro

dell’articolazione motoria M discende la sindrome afasica descritta da

Broca o- secondo la definizione di Wernicke -afasia motoria, tale che

viene abolita la parola spontanea -BMm-, la ripetizione di parole aAm-, la lettura ad alta voce OABMm-).

Il modello di Lichtheim risulta particolarmente interessante per il

nostro studio poiché stabilisce una diretta corrispondenza fra capacità

deficitarie e lesioni selettive di componenti funzionali: l’autore evidenzia, infatti, le connessioni dirette tra i vari centri sottostanti al processo linguistico, ritenendo pertanto che questo fosse il risultato della

loro azione congiunta, e che le diverse forme di afasia fossero in tal

modo causate sia dalla distruzione dei centri, sia dall’interruzione delle vie di connessione tra i vari centri. Naturalmente il modello è stato

oggetto di numerose critiche. John Morton [Morton, 1984], ad esempio, ne dà una sommaria rassegna, a partire da Freud e Head, circa

l’inadeguatezza strutturale dei suoi modelli di spiegazione delle afasie.

In realtà, osserva Morton, il valore dell’opera di Lichtheim sta nel suo

tentativo di separare descrizioni della funzione da descrizione

dell’anatomia, nella sua intenzione di isolare un dominio indipendente

di ricerca, teso a studiare la pura articolazione funzionale dei processi

linguistici alterati in seguito a lesioni. La mistificazione operata dai

denigratori di Lichtheim deriverebbe, sempre secondo Morton,

dall’aver quindi interpretato l’associazione lesione-sindrome come

un’associazione lesione-componente funzionale, dall’aver, pertanto,

Scienze cognitive e neuroeconomia

15

caricato di valenze “localizzazioniste” ipotesi che non erano affatto

nell’intenzione dell’autore.

Ciò che comunque questo modello evidentemente non contempla

è la possibilità di spiegazioni molteplici dello stesso deficit. Tim Shallice [Shallice, 1988] osserva, a tal proposito, il fatto che pur essendo

possibile che alcuni componenti funzionali possa operare in modo

normale, questo non ci impedisce di postulare che il modo in cui essi

interagiscono non lo sia: che non lo sia cioè l’insieme delle procedure

attraverso cui i vari componenti realizzano dati compiti. Shallice suggerisce, quindi, di individuare dei criteri più stringenti per identificare

singoli componenti deficitarii ed evitare in questo modo la costruzione

di modelli artefatti: criteri individuati da Shallice nella strategia delle

“doppie dissociazioni”.

Figura 2. Schema esplicativo del fenomeno della doppia dissociazione [Shallice,

1988]

16

Capitolo I

Ciò che questo modello mette in evidenza è il fatto che il riscontro, rispettivamente, in due soggetti che riportano una lesione cerebrale di

(1) una capacità A deficitaria di fronte a una capacità B illesa e (2)

della stessa capacità A illesa accanto alla capacità B deficitaria, possa

assumersi generalmente sufficiente a garantire l’indipendenza dei due

sistemi responsabili dei deficit osservati. Come risultato degli studi

fatti con il metodo delle doppie dissociazioni, la neuropsicologia cognitiva potrebbe essere descritta come un esercizio di scomposizione

di una funzione cognitiva nelle sue componenti essenziali.

Come sottolinea sempre Shallice, le difficoltà cognitive riscontrate

nei pazienti neurologici devono essere interpretati in termini di un

normale sistema dell’informazione con alcuni sottosistemi isolati o vie

di trasmissione che operano in modo sbagliato. Pertanto questi modelli, non più strettamente legati al substrato anatomico, sono considerati

come caratteristiche schematiche o formalizzate del normale processo

di elaborazione cognitiva dell’uomo, e risultano estremamente utili

per lo studio di pazienti che hanno subito deficit cognitivi a causa di

un danno cerebrale.

La strategia delle doppie dissociazioni ha goduto di tanta stima

negli studi neuropsicologici, rappresentando lo strumento teorico più

comune per la costruzione di modelli normativi di date capacità cognitive. Tuttavia il problema centrale del modello di Shallice, così come

di tutti i modelli che mirano a spiegare capacità complesse, è che se

pur costruito in maniera tale da dar ragione del funzionamento in termini astratti di una data capacità e dei suoi potenziali deficit, sembra

necessitare di un ulteriore requisito e cioè che i processi descritti a livello di architettura funzionale siano ad un certo livello di analisi confrontabili con i processi effettivamente realizzati nel cervello. La neuropsicologia classica per rispondere a questo requisito assumeva che

dovesse esistere almeno una regione cerebrale che fosse la realizzazione fisica di ogni singolo componente funzionale specificato in un

modello e che le regioni fossero tra loro connesse in modo tale da implementare i processi descritti dal modello; questa concezione che

proiettava il tutto sull’anatomia cerebrale è stata oggetto di aspre critiche. In seguito a queste considerazioni anche la moderna neuropsicologia deve continuare a porsi il problema dell’adeguatezza implementazionale dei propri modelli? Un filone consistente di studiosi dichia-

Scienze cognitive e neuroeconomia

17

ra, infatti, di non volersi sbilanciare in attesa di conoscenze più precise

da parte neurologica sulle strutture che realizzano i processi cognitivi.

Esamineremo a tal proposito come le ipotesi fin qui esaminate abbiano

trovato nei metodi di brain imaging un efficace strumento di conferma

o di eventuale revisione.

1.1.2. Le tecniche di visualizzazione cerebrale

I progressi compiuti nella comprensione delle strutture cerebrali si sono fatti significativamente più rapidi a partire dagli anni Settanta, attraverso l’introduzione delle sofisticate tecniche di imagery cerebrale.

L’impiego, infatti, di metodi non invasivi per la visualizzazione

dell’attività cerebrale, quali in primis PET (Positron Emission Tomographi) e fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging ), ha permesso di osservare la sede e l’estensione dei danni cerebrali nonché la

visualizzazione delle modifiche dell’attività cerebrale in seguito allo

svolgersi dei diversi compiti mentali.

La PET (Tomografia per emissione di positroni), è uno strumento

di registrazione indiretta dell’attività cerebrale (mentre le tecniche

come, ad esempio, EEG e MEG, così come le altre tecniche elettrofisiologiche sono definite dirette in quanto misurano direttamente il segnale elettrico o un segnale ad esso riconducibile come quello magnetico), che rivela variazioni di un indice dell’attività cerebrale, nella fattispecie del debito sanguigno dei tessuti neurali. La validità del metodo riposa, sull’assunzione che variazioni dell’attività cerebrale siano

accompagnate costantemente da variazioni dell’irrogazione sanguigna

dei tessuti. Utilizzando un tracciante radioattivo a decadimento rapido,

preliminarmente iniettato nel paziente, è possibile individuare le aree

in cui il debito sanguigno aumenta conseguentemente ad una aumento

di un’attività cognitiva; localizzando, in seguito, le zone in cui il tracciante decade, la PET permette di identificare le aree in cui si è sviluppato il debito sanguigno in seguito ad un’attività neurale.

Il sistema di rilevazione della PET è costituito da una serie di sensori disposti a corona attorno alla testa del soggetto: dal momento che

il decadimento dell’isotopo radioattivo è accompagnato dall’emissione

simultanea di due fotoni in direzione opposte, il rilevamento del loro

incontro simultaneo con i rilevatori permette di risalire alla traiettoria

18

Capitolo I

della loro emissione (rilevamento per coincidenza). Dall’intersezione

delle diverse traiettorie individuate in corrispondenza di altrettante

coppie di fotoni è possibile risalire ulteriormente alle regioni da cui

esse provengono. Una elaborazione digitale di questi dati permette infine di visualizzare tridimensionalmente le regioni d’emissione e di

correggere le eventuali distorsioni dovute all’assorbimento dei tessuti.

La risoluzione spaziale della PET è dell’ordine del millimetro: più che

sufficiente, quindi, a rilevare fenomeni di attivazioni cerebrali di larga

scala. Sotto il profilo temporale, di contro, la PET risulta essere una

tecnica piuttosto povera, dal momento che i tempi necessari per

l’acquisizione delle immagini risultano notevolmente più lunghi della

durata dei processi che essi intendono misurare: l’attività in cui il soggetto è impegnato deve di conseguenza essere mantenuta o ripetuta

per tutta la durata temporale richiesta dagli strumenti ai fini

dell’acquisizione dei dati. Il limite maggiore consiste però nel fatto

che la PET richiedendo l’impiego di traccianti radioattivi risulta essere

una tecnica molto invasiva, con la conseguenza che il numero di esperimenti reiterabili per soggetto è notevolmente limitato.

L’fMRI (Risonanza Magnetica Nucleare funzionale) è, invece,

basata sul fenomeno della risonanza magnetica nucleare, che sfrutta le

proprietà nucleari di certi atomi in presenza di campi magnetici. La

tecnica è entrata in uso negli anni Settanta allo scopo di ottenere immagini dettagliate dell’anatomia cerebrale. Attraverso tecniche di rilevamento ultrarapido dei dati, è divenuta possibile l’acquisizione di

immagini in tempi talmente ridotti (dell’ordine del centesimo di secondo) da permettere di seguire nel loro svolgimento alcuni aspetti del

metabolismo. Applicato alla fisiologia del cervello, l’fMRI ha permesso di visualizzare su una scala temporale estremamente fine le variazioni dell’ossigenazione delle regioni corticali, variazioni che si considerano siano in stretta relazione con il grado di attività delle regioni

stesse. Si sono sfruttate a questo scopo le proprietà magnetiche di cui

godono le molecole di emoglobina, proprietà che differiscono leggermente a seconda che questa sia legata o meno all’ossigeno. Si registrano dunque immagini che si ipotizza rappresentino fedelmente le

variazioni dell’attività neurale regionale laddove si evidenzia un contrasto fra regioni ricche in ossiemoglobina, in cui cioè il flusso sanguigno risulta accresciuto, e regioni dal flusso sanguigno normale.

Scienze cognitive e neuroeconomia

19

Se il segnale, rispetto alla PET, rilevato è più debole, minore la

sensibilità e peggiore di conseguenza il rapporto segnale/rumore, i

vantaggi rispetto a quest’ultima sono molteplici. Oltre alla risoluzione

temporale accresciuta, va sottolineato in primo luogo che l’fMRI si

basa su un segnale intrinseco che non richiede alcun tipo di tracciante.

Inoltre, rispetto alla PET, le misurazioni ottenute per fMRI

dell’attività legate al compito svolto dal soggetto in sede sperimentale

possono essere rapportate direttamente alle immagini anatomiche tridimensionali del soggetto ricavate con la stessa tecnica. L’insieme di

queste tecniche, unitamente a quelle di analisi microstrutturale e agli

studi di lesione, ha aperto uno spazio di indagine estremamente ampio

per studiare l’organizzazione ed il funzionamento del cervello: è oggi

possibile misurare tramite tecniche diverse l’attività neurale dal livello

sinaptico fino a quello convoluzionare, così come studiare fenomeni

che si collocano sotto il profilo temporale intorno a una durata

dell’ordine del millisecondo (le interazioni tra neuroni) fino a fenomeni relativamente lenti, come quelli dell’apprendimento.

1.1.3. I limiti delle tecniche

Con l’introduzione di queste sofisticate tecniche, i modelli della neuropsicologia si sono dovuti confrontare con le varie mappe anatomofunzionali del cervello, divenendo così possibile un raffronto fra teorie, conferme o confutazioni delle stesse. Come le altre metodologie

che mirano a spiegare i complessi rapporti fra cervello e comportamento, anche il brain imaging annovera, all’interno del suo apparato

teorico, una serie di metodi atti a rendere più trasparenti possibile i dati osservativi e a contenere la possibile proliferazione di spiegazioni

dei fenomeni esaminati. A dire il vero nel caso in questione ciò si presenta di fondamentale importanza per il semplice fatto che vengono

applicati modelli comportamentali all’interpretazione di dati di natura

neurofisiologica. La metodologia più accettata in sede neuroscientifica

è quella nota con il nome di “sottrazione cognitiva”. Per capire il ruolo

dei metodi sottrattivi bisogna fare un passo indietro nella storia delle

scienze cognitive fino agli studi di Frans Cornelis Donders di psicologia sperimentale e dei tempi di reazione dei processi mentali. In questi

studi Donders aveva sviluppato una rudimentale tecnica sottrattiva che

20

Capitolo I

nelle intenzioni dell’autore avrebbe permesso di isolare le differenti

operazioni compiute da un soggetto nel corso di una determinata attività cognitiva.

La logica di base del metodo di Donders consisteva nell’idea che

la durata di una fase di elaborazione può essere misurata mettendo a

confronto il tempo necessario per risolvere una versione di un particolare compito (ad esempio premere un pulsante dopo il riconoscimento

di un particolare stimolo visivo), con una seconda versione del compito che differisce dal primo solo perché viene omessa la fase di elaborazione (la pura reazione allo stimolo visivo). La differenza nel tempo

necessario per risolvere le due versioni rappresentano il tempo che è

stato speso nello stadio di elaborazione preso in considerazione. Il metodo sottrattivo di Donders fu ripreso e perfezionato un secolo più tardi da Saul Stenberg con il metodo dei “fattori additivi”. Stenberg

[Stenberg, 1969], infatti, dimostrò che i tempi di reazione dei processi

mentali erano suscettibili di variazioni a seguito di manipolazioni di

alcune variabili: ad esempio, nel caso del tempo necessario ad un soggetto per stabilire se un numero appartenga ad una lista preliminarmente scelta, variabili influenti possono essere la chiarezza con cui il

numero viene presentato visivamente (quindi la chiarezza del segnale),

la ricerca nella memoria attiva della lunghezza della lista memorizzata, l’attivazione della risposta dalla sua compatibilità, ecc.

Quindi assumendo che un task richieda una sequenza di operazioni, è possibile valutare, sostiene Stenberg, in che misura, manipolando

le variabili, ne risenta la durata delle singole operazioni.

L’importazione del metodo sottrattivo di Donders e dei fattori additivi

di Sternberg negli studi di brain imaging è dovuta alla collaborazione

fra il neurologo Marcus E. Raichle e lo psicologo Michael Posner [Posner e Raichle, 1994]. Negli studi dei due autori la sottrazione viene

impiegata nella ricostruzione dei fattori che generano l’attività neurale

rilevata: il principio adottato da Posner ricalca, infatti, quello di Donders e di Stenberg e consiste nel sottrarre, nelle mappe di attivazione

rilevate dalla PET, i valori relativi allo stato di controllo da quelli relativi allo stato attivato.

Ad esempio, sottraendo dai valori ottenuti chiedendo ad un soggetto di fissare uno stimolo visivo, i valori di controllo registrati nello

stesso soggetto mentre tiene gli occhi chiusi, si può ipotizzare, secon-

Scienze cognitive e neuroeconomia

21

do Posner, di poter isolare l’attività cerebrale correlata alla sola fissazione passiva dello stimolo visivo. Quello che vogliamo pertanto affermare è che non si deve ritenere che lo studio della fisiologia o

dell’anatomia funzionale fornisce dati per così dire indipendenti rispetto, ad esempio, ai modelli psicologici di partenza sull’architettura

dei processi cognitivi: in altre parole si vuole avanzare ben più che il

semplice sospetto che gli esperimenti scientifici partano con un modello neuropsicologico ben chiaro.

In complesso, si è riconosciuto che la grande innovazione apportata dall’impiego di tecniche come la PET e l’fMRI, rispetto ad esempio

alle tecniche classiche, consiste nel fatto che, pur non fornendo che

una misurazione indiretta dell’attività cerebrale, esse hanno permesso

di visualizzare in modo tridimensionale e con una notevole definizione spaziale il flusso sanguigno cerebrale, indicatore della variazione

locale dell’attività del cervello. In particolare, le tecniche di brain imaging hanno rappresentato il primo potente strumento non invasivo

per la localizzazione di funzioni cognitive nel cervello umano e sono

state, di conseguenza, un ponte teorico fra gli studi dettagliati sugli animali e le eterogenee informazioni neuropsicologiche sulla specializzazione funzionale del cervello dell’uomo. Le forti aspettative che

molti studiosi nel campo delle scienze cognitive hanno mostrato nei

confronti del brain imaging sono intimamente legate all’idea che esso

potesse per la prima volta fornire una misura integrata dell’attività

globale del cervello umano in relazione a un determinato compito o, in

altre parole, una visualizzazione precisa delle diverse aree cerebrali

coinvolte nella realizzazione di un compito. Al tempo stesso le grandi

riserve sono dovute all’argomento che avanza più di un dubbio

sull’idea avanzata da alcuni studiosi per cui ad ogni procedura cognitiva (modulo funzionale) corrisponda un centro localizzato nel cervello (modulo anatomico).

L’importanza di questa distinzione sta a nostro avviso nel fatto

che una definizione architettonica di modulo deve essere scevra da ingerenze relative alla sua realizzazione neurale: da questa distinzione

dipende il rigore di ipotesi di correlazione e la possibilità di applicare

vincoli comportamentali all’identificazione di aree cerebrali e viceversa. D’altronde, le conoscenze complessive di come le strutture macroscopiche del cervello siano in relazione con gli aspetti del comporta-

22

Capitolo I

mento cognitivo, sono ancora ad uno stadio embrionale. A questo proposito, le scienze cognitive non dispongono che di informazioni locali

provenienti da diversi paradigmi sperimentali: dati circa la risposta di

particolari regioni cerebrali a classi di stimoli sensoriali (evidenza elettrofisiologia), nozioni relative ai percorsi principali all’interno della

corteccia (studi anatomo-fisiologici sulla connettività), evidenza clinica e comportamentale relativa a disfunzioni selettive indotte da lesioni

localizzate (evidenza neuropsicologica), conoscenze comparative

sull’organizzazione cerebrale di specie filogeneticamente affini

all’uomo (studi su primati) oppure informazioni globali sul coinvolgimento di varie regioni e sulle variazioni di parametri metabolici in

corrispondenza di determinati compiti (studi elettrofisiologici su larga

scala e metodologie di brain imaging).

Il problema cardine della modellizazione dei sistemi cerebrali su

larga scala è quello di come impiegare contestualmente e confrontare

reciprocamente questa massa eterogenea di dati sperimentali. Infatti,

lo scarto che intercorre nel rapporto teoria/osservazione fra la neuropsicologia e le neuroscienze non comporta difficoltà rilevanti finché si

resta ad un livello strettamente intrametodologico. Nel momento stesso in cui, però, si passa ad un livello di confronto interdisciplinare in

mancanza di un tessuto teorico comune, diventa fondamentale

l’individuazione di criteri espliciti per il confronto fra teorie ed osservazioni di natura eterogenea. In realtà, se lasciamo cadere alcune delle

assunzioni che governano i singoli metodi di indagine, assunzioni non

sempre universalmente accettate (si pensi, ad esempio, all’assunzione

di trasparenza nel caso della neuropsicologia, o alla pura additività nel

caso del brain imaging), vengono automaticamente a cadere quei vincoli da cui, singolarmente presi, essi dipendono.

1.1.4. La modularità

L’ipotesi che il cervello sia costituito da sistemi operanti in maniera

autonoma e indipendente gli uni dagli altri ha assunto vigore negli ultimi anni del Novecento non solo sotto la spinta delle indagini neuroscientifiche (e quindi dei metodi sottrattivi), ma argomenti a sostegno

sono stati avanzati anche dall’indagine psicologica. Di questi tentativi,

il più rappresentativo è certamente quello di Jerry Fodor [Fodor, 1983]

Scienze cognitive e neuroeconomia

23

che ha esposto le caratteristiche in virtù delle quali alcune proprietà

architettoniche riescano a determinare sottosistemi isolati all’interno

di facoltà più ampie (ad esempio, la facoltà della visione o la facoltà

del linguaggio). Fodor [Fodor, 1985] definisce come “modulo” un

componente di un sistema più complesso caratterizzato da una serie di

proprietà. Tra queste proprietà la più importante è la specificità di dominio, vale a dire quella caratteristica che intende valutare la destinazione di un sistema nella elaborazione dell’informazione proveniente

da una sola modalità sensoriale. Questa caratteristica esclude, pertanto, che lo stesso componente funzionale possa trattare input diversi dal

dominio per cui è designato.

Strettamente legata alla specificità di dominio vi è anche una altra

proprietà, l’idea di Fodor più forte della nozione di modulo, e cioè

l’icapsulatezza o “ impenetrabilità cognitiva”. Un sistema si definisce

“ incapsulato” se non riceve informazioni da altri sistemi, ovverosia se

i processi che svolge non sono modulati dall’insieme di informazioni

di cui l’organismo dispone, ma dipendono bensì soltanto

dall’informazione di livello più basso (i cosiddetti transducers) o

dall’informazione contenuta nel sistema stesso. L’esempio riportato

dallo stesso autore è quello della visione, in cui si può cercare di stabilire in che misura gli stadi iniziali della percezione visiva non siano interessate da conoscenze preacquisite, ma svolgono autonomamente la

loro elaborazione degli stimoli. In altre parole, le operazioni di un

modulo si avvalgono unicamente di informazioni altamente specifiche

contenute al suo interno, senza mai ricorrere a conoscenze di tipo più

generale disponibili al resto del sistema cognitivo. Il modulo fodoriano è pertanto computazionalmente autonomo, vale a dire riesce a portare a termine il processo di cui è responsabile in modo completamente autonomo, senza condividere cioè risorse con altri componenti o

meccanismi neurali. Oltre alla specificità di dominio, l’accessibilità

limitata e l’incapsulamento informativo, altre proprietà definiscono un

modulo fodoriano: ad esempio, i moduli sono veloci (cioè non subiscono interferenze da altri sistemi tali da rallentare il processo), sono

obbligati (cioè che non è possibile, ad esempio, percepire una frase

come una pura sequenza di suoni), mostrano disfunzioni peculiari (caratteristica legata alla specificità di dominio e di fondamentale impor-

24

Capitolo I

tanza per l’indagine psicologica), e seguono nel loro sviluppo un ritmo

e una sequenza caratteristica.

Queste caratteristiche sono una conseguenza diretta del modo in cui

i moduli sono concepiti, cioè come meccanismi di elaborazione di informazione puramente sintattica, tarati, quindi, sul particolare formato

dei propri dati e non sul contenuto. Impostando in questo modo il concetto di modularità, rimangono fuori dalla spiegazione di Fodor stati

mentali complessi (come, ad esempio, credenze e desideri) che non

possono essere ricondotti facilmente ad una singola funzione mentale,

ma che sono invece emergenti, attribuibili olisticamente alla mente

nella sua interezza e non a un suo sottosistema: in opposizione alle capacità implementate localmente dai moduli mentali, Fodor tratta questi stati come globali. La sensibilità di essi al contenuto, oltre che alla

forma, lo spinge a vederli come non implementabili all’interno di un

modulo e, quindi, non trattabili da un punto di vista computazionale.

Contro questa ipotesi si sono schierati i sostenitori

dell’interpretazione massiva del modularismo mentale, secondo i quali

la cognizione può essere spiegata facendo appello all’idea di un funzionamento coordinato dei numerosi moduli specializzati, deputati

ciascuno di essi a trattare problemi di un dominio specifico, mentre le

proprietà della cognizione generale sarebbero da ricondursi

all’interazione tra i moduli [Pinker, 1997; Sperber, 1994].

Entrambe le interpretazioni del modularismo sostengono, quindi,

che le informazioni sono elaborate dai moduli da un punto di vista puramente sintattico, secondo dei processi perfettamente replicabili da

una macchina di Turing. Per Fodor e per i sostenitori della teoria modulare classica della mente, tuttavia, i dati da elaborare ricalcano le entità teoriche della psicologia del senso comune e sono codificati in un

linguaggio interno (il mentalese) simile ad un linguaggio naturale, in

maniera tale che la base di conoscenze a fondamento dei moduli ricalca in senso forte un processo logico-deduttivo di calcolo. Secondo i

teorici della modularità massiva, al contrario, le informazioni sono

presenti nei moduli in un formato subsimbolico [Smolensky, 1988],

dando in questo modo la possibilità ai moduli di interagire strettamente tra loro: infatti, sebbene essi trattino forme di informazioni altamente specifiche, la codifica di queste nei circuiti neurali può dar vita a dei

Scienze cognitive e neuroeconomia

25

meccanismi di corrispondenza e di associazione che ignorano la specificità dei dati e del loro formato di rappresentazione.

Steven Pinker, a questo proposito, scrive: “i moduli mentali non

hanno bisogno di essere rigidamente isolati l’uno dall’altro, di comunicare solo tramite poche e strette condutture..[…] la metafora del

modulo mentale è insomma un pò approssimativa; una migliore è

quella di Chomsky, di organo mentale che è una struttura fatta su misura per svolgere una particolare funzione” [Pinker, 1997: 9]. Da questo deriva che non è necessario ipotizzare, in maniera alquanto ingenua, l’esistenza di moduli per ogni argomento che gli uomini possono

trattare, ma, al contrario, qualsiasi fenomeno di distribuzione sociale

dell’informazione può utilizzare i preesistenti moduli.

Argomentazioni a favore della modularità massiva della mente

provengono dallo studio delle patologie psicologiche: l’autismo, per

citare un solo caso, è stato recentemente interpretato come un danneggiamento locale dei moduli deputati all’interpretazione degli stati

mentali altrui (e propri) in termini di credenze e desideri e

all’attribuzione di questi stati ad altri (e a se stessi) che, tuttavia, lascia

intatti altri tipi di abilità cognitive [Baron-Cohen e Swettenham,

1997]. Più dubbio è il discorso riguardo all’evidenza sperimentale:

l’ipotesi della modularità è in effetti confermata da analisi

dell’attivazione neurale per quanto riguarda alcune attività cognitive,

quali la percezione [Zeki, 2000], ma per le attività generalmente definite come “centrali”, l’interpretazione dei dati empirici è più controversa [Carruthers, 2003]. Infatti, sebbene, per una definizione minima,

i moduli devono essere pensati come distinti e specializzati, la loro

funzione dipende in larga misura dalla posizione rispetto a sistemi di

moduli più ampi e infine al macrosistema rappresentato dal cervello

umano, la cui complessa topografia siamo ben lontani dal conoscere

con sicurezza.

1.1.5. Il cervello automatico

Per molto tempo si è pensato, in modo implicito, che gli esseri umani

avessero capacità cognitive generali e che queste potessero essere applicate a qualsiasi tipo di problema. Inoltre si assumeva che le persone

si comportavano in maniera equivalente nei confronti dei problemi

26

Capitolo I

che si presentavano loro con le stesse caratteristiche. L’automaticità

del cervello, evidenziata da alcuni studi neuroscientifici, suggerisce, al

contrario, che il modo di agire delle persone dipenderà, in maniera

critica, da come può essere valutato un particolare problema da un

modulo neuronale specializzato e che ben si adatta a quel tipo di analisi. Pertanto, quando esiste un modulo neuronale specializzato a risolvere un particolare compito, l’elaborazione avviene rapidamente ed

il compito viene svolto relativamente senza sforzi (è quanto avviene,

ad esempio, per i processi automatici implicati nella visione). Sapere,

quindi, fino a che punto i nostri giudizi, le nostre decisioni o i nostri

comportamenti sono sotto il controllo del pensiero cosciente o se sono

frutto di processi automatici è tra le questioni al centro di un acceso

dibattito. Inizialmente era dibattuta l’esistenza stessa di questi particolari processi. Oggi, invece, la discussione si focalizza sulle circostanze

nelle quali l’uno o l’altro di questi processi (controllati o automatici)

sono attivi.

I “processi controllati” vengono definiti come stati di atti mentali

che vengono iniziati volontariamente, che necessitano pertanto di uno

“sforzo” e che si possono controllare. Definire, invece, i “processi automatici” è più arduo. In una accezione minima essi sono i contrari dei

processi controllati, operano in parallelo alla coscienza, non necessitano di alcuno “sforzo intenzionale” e sono abitualmente vissuti come

percezioni [Lieberman, 2003]. Bargh e Chartrand [Bargh e Chartrand,

1999] distinguono due forme di processi mentali “non coscienti”. Entrambi operano senza sforzo ma il primo sistema necessita del comando della coscienza per iniziare la sua azione (ad esempio, guidare una

automobile per la centesima volta), mentre l’altro evolve completamente in parallelo. Il modo di operare dei processi controllati e automatici è chiaramente interattivo anche se, naturalmente, i processi automatici essendo più rapidi fanno sempre valere la loro “opinione”,

occupando in tal modo larga parte delle basi del comportamento [Camerer et al., 2003]. Di fronte ad un compito o un problema da risolvere, i due processi possono arrivare ad una diversa soluzione. Ciò è stato dimostrato da Stevan Sloman [Sloman, 1996], il quale evoca delle

forme di credenza che possono essere simultaneamente contraddittorie

come viene provato dall’illusione visiva e l’errore di giudizio delle

due linee dell’illusione ottica di Muller-Lyer.

Scienze cognitive e neuroeconomia

27

Figura 3. L’illusione di Muller-Lyer

Pur essendo le linee della stessa lunghezza (cambia solo il senso) la

percezione visiva e la comprensione astratta forniscono due risposte

differenti. Solo la conoscenza astratta delle regole della geometrica ci

permettono di comprendere che la percezione visiva induce all’errore.

Un altro errore di giudizio che ci permette di illustrare la coesistenza

di processi controllati e automatici è conosciuto con il nome di “errore

di congiunzione” [Tversky e Kahneman, 1983] e si rifà al più noto e

semplice tra i principi statistici, ovvero quello che la probabilità di una

congiunzione è inferiore alla probabilità del verificarsi di ciascuna delle sue componenti ( la formula è: P (A e B) < P (A) e P (a e B) < P

(B)).

Tversky e Kahneman presentando l’esperimento ai partecipanti

premettono loro che:

Linda ha 31 anni, è molto intelligente ed ha ottenuto una laurea in filosofia. Inoltre, è impegnata socialmente contro le discriminazioni ed

ha partecipato a delle dimostrazioni anti-nucleari.

In seguito i due studiosi domandarono ai partecipanti di classificare in

ordine di probabilità alcune opzioni di risposte, tra cui:

1) Linda è attiva nel movimento femminista (A)

2) Linda è cassiera in una banca (B)

3) Linda è cassiera in una banca ed è attiva nel movimento femminista

(A e B).

La stragrande maggioranza dei partecipanti, anche quelli che avevano delle ottime conoscenze dei principi statistici, violò la regola

di congiunzione: essi non la applicarono semplicemente perchè si trovavano fuori da un contesto di un corso normale di statistica. La coe-

28

Capitolo I

sistenza di queste due forme di valutazione è, secondo gli autori, la

prova dell’esistenza di due processi, uno di deliberazione attentiva e

l’altra fatta su base associativa.

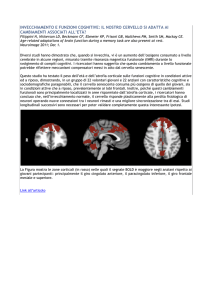

Studi neuroscientifici, nei quali si è utilizzato l’fMRI, hanno permesso di identificare alcuni corollari cerebrali dei processi controllati

e automatici. Il neuroscienziato Philip Lieberman classifica i processi

in due categorie: il “sistema C” ed il “sistema X”. Il “sistema C” è

composto da tre regioni cerebrali: la corteccia cingolata anteriore, la

corteccia prefrontale ed il lobo temporale mediale (incluso

l’ippocampo). Il lobo temporale mediale permette la memoria cosciente. La corteccia prefrontale (chiamata anche regione esecutiva) utilizza

le informazioni provenienti dalle altre zone del cervello per formulare

obiettivi a breve e lungo termine, pianificando le azioni conformemente a questi obiettivi [Lieberman, 2003; Shallice e Burgess, 1998; Camererer et al., 2003]. La corteccia cingolata anteriore si attiva per diversi conflitti cognitivi [Eisenberger et al., 2003]. Questa regione può

“allertare” la corteccia prefrontale quando i processi automatici non

raggiungono il loro obiettivo [Botvinick et al., 1999]. Benché queste

regioni fanno parte dei processi controllati non si può classificarli

troppo rigidamente poiché alcuni processi automatici hanno ugualmente corso in queste strutture cerebrali. Per quanto riguarda il “sistema X”, Lieberman, individua tre strutture neuronali: l’amigdala, il

giro centrale (gangli della base) e la corteccia laterale temporale.

L’amigdala reagisce spontaneamente a degli stimoli di differenti forme (espressioni di paura o presenza, ad esempio, di animali che incutono timore, ecc.) dando vita a movimenti motori di avvicinamento o

di fuga. Il giro centrale risponde a differenti forme di ricompensa anticipata, mentre la corteccia temporale laterale permette il riconoscimento dell’identità, attributi e comportamenti di oggetti sociali e non

sociali.

1.2. La neuroeconomia

Gli economisti sono stati i primi, proponendo il termine neuroeconomia, a cogliere l’esigenza di comprendere i processi di decisione degli

agenti economici rifacendosi agli approcci della psicologia cognitiva e

Scienze cognitive e neuroeconomia

29

delle neuroscienze [Tversky e Kanheman, 1974]. La neuroeconomia è

una branca dell’economia comportamentale (behavioral economics)

che cerca di indagare il ruolo dei meccanismi psicologici dell’analisi

economica senza, tuttavia, rigettare di colpo il paradigma neoclassico,

che fornisce una cornice teorica basata sulla massimalizzazione

dell’utilità, degli equilibri e dell’efficienza [Camerer e Loewenstein,

2002]. Questi concetti sono stati rimpiazzati, comunque, da altre ipotesi giudicate più realiste, al fine di tenere conto dei limiti umani in

materia di capacità di calcolo, volontà, egoismo. È in questo contesto

che la neuroeconomia è stata definita come lo stato in cui

l’utilizzazione dei processi cerebrali permette di trovare dei nuovi

fondamenti per le teorie economiche [Camerer, 2004]. L’economia

sperimentale, la psicologia e le neuroscienze possono, pertanto, convalidando o falsificando il modello dell’utilità, permettere d’arricchire

la comprensione del comportamento economico. Nel modello

dell’utilità, si suppone che la scelta presa abbia una più grande utilità

rispetto le sue alternative concorrenti. L’utilità può, dunque, essere

concepita come un sistema mentale in cui si effettua una valutazione

soggettiva, delle differenti alternative, con l’ipotesi della massimizzazione. Per Jeremy Bentham, è la dimensione edonistica dell’utilità, il

cuore della presa di decisione. La scelta tende ad orientarsi verso la ricerca del piacere e l’evitabilità del dispiacere. Di recente, sono stati attivati dagli studiosi di neuroscienze nuovi campi di studio. Queste ricerche, collegate alla memoria, ai processi di decisione e di risoluzione dei problemi, fanno appello ad alcuni concetti proposti

dall’economia, in primis l’utilità [Camerer e Loewenstein, 2002].

L’utilizzazione del concetto di utilità per spiegare le scelte ed i comportamenti complessi ha quindi permesso di stabilire alcuni ponti tra

neuroscienza ed economia.

L’ipotesi standard di una funzione d’utilità consiste nell’idea che

l’utilità sia marginale e decrescente, vale a dire che U<0 e U>0. Un

esperimento di Platt e Glimcher [Platt e Glimcher, 1999] fatto su delle

scimmie, ha permesso di illustrare come il cervello possa realmente

codificare questo genere di funzione. Infatti, vi è una certa similitudine tra come le scienze economiche intendono questo concetto di base

e i dati che sono state registrati a partire dal cervello delle scimmie. Lo

studio sperimentale di Platt e Glimcher [Platt e Glimcher, 1999] ha

30

Capitolo I

permesso, utilizzando il concetto di speranza dell’utilità e la tecnica di

misurazione di un solo neurone, di dimostrare che la regione laterale

intraparietale del cervello delle scimmie, possa allo stesso tempo codificare sia le probabilità sia il valore associato ad una ricompensa.

L’esperimento consisteva nell’insegnare alle scimmie a scegliere tra

due punti luminosi (che apparivano su degli schermi piazzati a destra

o a sinistra rispetto al punto di osservazione in cui si trovavano le

scimmie). Quando, con un movimento della testa, le scimmie effettuavano la scelta giusta, ottenevano una ricompensa (del cibo). Per rendere massima la sua utilità, una scimmia doveva ricordare le probabilità

anteriori associate alla sua scelta ed ovviamente anche il valore della

ricompensa. Il compito sperimentale, veniva eseguito su blocchi di

100 compiti. In alcuni di questi blocchi, la probabilità del movimento

verso la parte destra si stabilivano all’ 80% ed al 20% verso la sinistra.

In altri blocchi, queste probabilità erano invertite. In questo modo, le

probabilità anteriori e posteriori, a ognuno di questi blocchi dovevano

essere continuamente stimate dal cervello della scimmia e non essere,

quindi, concordanti.

Figura 4. L’esperimento di Platt e Glimcher [Platt e Glimcher, 1999]

L’obiettivo era quello di variare le probabilità di ricompensa mantenendo costanti gli stimoli visivi e i movimenti motori, in maniera tale,

da verificare se l’attivazione dei neuroni della regione laterale intrapa-

Scienze cognitive e neuroeconomia

31

rietale era correlata, in un modo o in un altro, con le probabilità anteriori o posteriori. Mantenendo costanti gli stimoli e i movimenti delle

scimmie, gli autori constatarono che le probabilità di ricompensa ed i

loro cambiamenti erano correlati all’attivazione neuronale. Quindi, il

cervello delle scimmie, codificava un segnale non sensoriale e non

motore. Platt e Glimcher interpretarono questo segnale come prova

che le scimmie cercano innanzitutto di massimizzare le loro probabilità di guadagno.

Dopo aver mostrato che il cervello della scimmia può codificare le

probabilità associate ad una ricompensa, un secondo momento

dell’esperimento era dedicato a verificare se la scimmia è capace di fare altrettanto con il valore della ricompensa. Gli autori, quindi, mantennero costanti i movimenti, gli stimoli e le probabilità di ricompensa

(che furono fissate al 50%) e variarono, da un blocco di compiti

all’altro, solo le quantità di ricompense (in alcuni blocchi, le quantità

di cibo ottenuto erano 0,2 ml guardando a sinistra e di 0,1 ml guardando a destra; in altri blocchi, le quantità erano invertite). I risultati

misero in luce come anche i valori del guadagno, quando gli elementi

sensori-motori erano mantenuti costanti, venissero codificati dai neuroni; in pratica, i neuroni erano più attivi quando la speranza di guadagno era elevata. Il fatto che, il cervello delle scimmie, fosse in grado, allo stesso tempo, di codificare tanto l’ampiezza delle ricompense

quanto la loro probabilità, dimostra due cose. In primo luogo, che il

concetto di speranza dell’utilità, sembra avere trovato un corollario

neurologico. In secondo luogo, che alcuni concetti la cui base si trova

nella teoria economica possano trovare spazio nel quadro d’analisi

delle neuroscienze. L’economia e le neuroscienze possono, quindi,

beneficiare l’una dell’altra, cosa che del resto è stata già sottolineata

da Knutson e Peterson [Knutson e Peterson, 2005].

1.2.1. Utilità e substrato cerebrale umano

Comprendere meglio i meccanismi grazie ai quali il cervello valuta e

confronta delle alternative e delle forme variabili di ricompense ci può

permettere di risalire alle determinazioni delle nostre scelte e dei nostri comportamenti. Nel cervello, ogni alternativa deve essere incorporata e confrontata in modo automatico o delimitata, a partire da dei ve-

32

Capitolo I

ri domini di informazione. Queste alternative devono dunque essere

trasformati dal cervello in unità comparabili. Per esempio,

l’attivazione della corteccia parietale posteriore è correlata

all’ampiezza del guadagno monetario [Paulus et al., 2001] tanto che la

sua anticipazione sarà positivamente correlata con l’attivazione della

regione dello striato ventrale [Knutson e Peterson, 2005]. Due osservazioni importanti sono state fatte da Knutson e Peterson. In primo

luogo, lo striato ventrale è attivato solo dall’anticipazione di un guadagno monetario; un guadagno, una perdita, o l’anticipazione di una

perdita monetario non hanno, apparentemente, effetto su questa regione.

Il quadro d’interpretazione di questi autori (che diverge parzialmente da quello di Platt e Glimcher) si inserisce nell’ottica della teoria

prospettiva di Kahneman e Tversky [Kahneman e Tversky, 1984], vale a dire che la prospettiva di guadagno e di perdita sono supposte non

essere trattate dagli stessi algoritmi e dagli stessi meccanismi neurali.

Una seconda osservazione di Knutson e Peterson concerne la regione

mediana della corteccia prefrontale. Secondo loro, questa regione registra il guadagno monetario, disattivandosi quando il guadagno monetario è nullo. Fatto importante è che questa non è attiva né per quel

che concerne le anticipazioni (perdita o guadagno), né le perdite. La

corteccia prefrontale non è, quindi, funzionale all’anticipazione di una

ricompensa inizialmente appresa. La corteccia prefrontale può tuttavia

dare dei feedback quando le condizioni ambientali cambiano. Brian

Kuntson ed i suoi colleghi [Knutson et al., 2001] fanno la seguente

omologia: in pratica paragonano lo striato ventrale ad un pedale, mentre la regione mediana della corteccia prefrontale ad un volante che

può orientare le scelte, verso la direzione appropriata, quando cambiano le condizioni. I risultati ottenuti, oltre a convalidare l’esistenza di

due diversi tipi di processi mentali della presa di decisione (i processi

controllati dalla corteccia prefrontale ed i processi automatici dello

striato), danno forza al concetto che Daniel Kahneman [Kahneman,

1994] ha suggerito per l’utilità; cioè che le differenti forme d’utilità

trovano, rispettivamente, la loro fonte da differenti regioni del cervello. Secondo Knutson e Peterson, lo striato ventrale è legato al concetto

d’utilità anticipato, mentre la regione mediana della corteccia prefrontale è legata al concetto di utilità istantaneo. I loro risultati sono, inol-

Scienze cognitive e neuroeconomia

33

tre, ugualmente compatibili con la distinzione fatta da Berridge e Robinson [Bernheim e Rangel, 2002] secondo i quali esistono due distinti processi neurali attivi per quello che si ama (liking) e quello che si

vuole o si desidera (wanting).

È possibile, inoltre, stabilire alcuni parallelismi tra il modello

dell’utilità e la dopamina (composto chimico che dà origine alla noradrenalina; la dopamina è uno dei neuromediatori e la sua ridotta presenza, in alcuni nuclei del cervello, è messa in relazione al morbo di

Parkinson). Numerose ricerche, infatti, hanno dimostrato il ruolo primordiale giocato dalla dopamina nella selezione degli obiettivi. Le

prime evidenze del ruolo giocato dalla dopamina, nella presa di decisione, associano quest’ultima alla sensazione di piacere [Olds e Milner, 1954]; gli studi, infatti, mostrano l’aumento della dopamina in

certe regioni del cervello dei topi, quando questi venivano coinvolti in

delle attività gratificanti. Da questo sembra evidente il legame tra la

dopamina ed il piacere edonistico. Riassumendo, possiamo asserire

che, per assicurarsi la sopravvivenza, tutte le specie devono potere

compiere delle funzioni vitali diverse come cibarsi, reagire alle aggressioni e riprodursi. I circuiti cerebrali della ricompensa permettono

di ottenere questi obiettivi. L’area ventrale (ATV), un gruppo di neuroni situati nel pieno centro del cervello, è particolarmente importante

nel funzionamento di questo circuito. Questa riceve degli imputs da

diverse altre aree del cervello che la informano del livello di soddisfazione dei bisogni fondamentali (o più specificatamente umani).

All’arrivo di un segnale che annuncia una ricompensa, si riscontra un

aumento dell’attività della ATV. Questa regione trasmette, quindi,

queste informazioni grazie ad un messaggio chimico particolare, la

dopamina appunto, che viene emessa dalla corteccia prefrontale e

dall’amigdala, attivando in questo modo sia l’attività motoria sia

l’attenzione selettiva.

Dunque, è questa secrezione di dopamina ad ottenere l’effetto di

rafforzare determinati comportamenti, permettendo la soddisfazione di

bisogni fondamentali. Di conseguenza, possiamo affermare che il circuito della ricompensa, così come quello della punizione, forniscono

la motivazione necessarie alla maggioranza dei nostri comportamenti.

La secrezione della dopamina può essere causata dall’ambiente associato alla ricompensa e non dalla ricompensa stessa. Per esempio, la

34

Capitolo I

semplice vista di un bicchiere di vodka può generare un impulsivo desiderio (non cosciente) di fumare una sigaretta ad una persona che, in

passato, aveva preso l’abitudine di consumare insieme queste due sostanze. La dopamina sarà allora responsabile di un’insieme di comportamenti, fra cui anche l’acquisto economico [Laibson, 2001; Bernheim

e Rangel, 2002], destinati ad attendere diverse forme di ricompensa.