Da Cotroneo 19_2_13

TRASFORMAZIONI E RIFORME DAI GRACCHI A SILLA (133-79 A.C.)

1. Un nuovo divario sociale

1.1 Classi in declino

Le conseguenze di un secolo di guerre sulla società romana

Le guerre sostenute da Roma per impadronirsi dell’intero bacino del Mediterraneo, durate

ininterrottamente per oltre un secolo, modificarono profondamente la società romana e provocarono

una crisi profonda nei rapporti tra le classi, una radicale trasformazione dell’economia, la

degenerazione della politica e lo sfaldamento della stessa tradizione di Roma. Iniziò insomma, già

nel II secolo a.C., il lento declino che avrebbe portato al crollo della repubblica romana e alla sua

trasformazione in principato.

La crisi della produzione su piccola scala

L’espansione di Roma fuori dall’Italia determinò, innanzitutto, una grave crisi della piccola

proprietà. Nei primi secoli della storia romana, gli scontri con i popoli vicini non avevano

comportato un eccessivo allontanamento da Roma dei contadini, che costituivano il grosso

dell’esercito, e con l’arrivo dell’autunno, quando le guerre si interrompevano, essi tornavano ai loro

campi a riprendere il proprio lavoro nel momento importante della semina. Le guerre di conquista

fuori dalla penisola avevano invece tenuto lontano da Roma per molto tempo il 15% circa della

popolazione maschile adulta. Al loro ritorno i contadini trovavano improduttivi i campi rimasti

incolti per molto tempo o addirittura ceduti dai familiari finiti in miseria ai grandi proprietari

terrieri, ma soprattutto vedevano i mercati ormai pieni di prodotti provenienti da tutte le province

dell’impero. Coltivare grano e cereali nella penisola non era più conveniente, perché la Sicilia e

l’Africa ne fornivano in gran quantità e a prezzi assai inferiori. Sarebbe stato conveniente invece

produrre olio, vino, frutta, prodotti ricercati sul mercato, ma questo richiedeva notevoli somme di

denaro e molto tempo per permettere la crescita di alberi e vigneti. L’agricoltura nelle piccole

proprietà rimase invece al livello di sussistenza. I contadini immiseriti finivano sempre più spesso

per vendere il loro campo nella speranza di farsi assumere come braccianti nelle grandi proprietà

terriere che avevano invece rinnovato e diversificato le colture. Ma nei grandi fondi lavoravano gli

schiavi a costo zero e difficilmente i proprietari terrieri assumevano braccianti.

A pagare il prezzo dell’espansione furono anche le attività artigianali italiche, assai più arretrate di

quelle orientali: così in Italia la produzione lentamente decadde, perché ormai si potevano

acquistare sui mercati provinciali prodotti migliori a prezzi più bassi. Le importazioni superarono di

gran lunga le esportazioni e l’economia ne subì un grave danno.

Glossario

L’agricoltura romana nelle piccole proprietà rimase al livello di sussistenza: i contadini per

necessità coltivano i prodotti destinati all’autoconsumo e alla sopravvivenza del nucleo familiare,

non potevano specializzare le colture per destinarle alla vendita e quindi la loro attività non era

redditizia.

La proletarizzazione dei contadini

Ormai affollavano Roma masse di artigiani impoveriti dalla crisi e contadini ormai nullatenenti, che

si trasferivano in città nella speranza di trovarvi un lavoro qualsiasi, che difficilmente trovavano:

nelle case dei ricchi, nelle botteghe artigiane, persino negli uffici ormai lavoravano solo schiavi. Nel

migliore dei casi i disoccupati riuscivano a diventare clienti di un nobile, ma in molti altri andavano

a ingrossare le fila del cosiddetto proletariato urbano, “cittadini che non possedevano nulla al di

fuori della prole”.

1

Da Cotroneo 19_2_13

Sfamare e controllare questa grande massa di nullatenenti potenzialmente ribelli, che venivano

spesso prezzolati da personaggi potenti per mettere in atto azioni violente e intimidatorie contro gli

avversari politici, divenne un grave problema di ordine pubblico.

La proletarizzazione del ceto contadino per di più sottrasse cittadini a pieno titolo da arruolare

nell’esercito, così il peso maggiore delle guerre ricadde su quei piccoli proprietari che erano riusciti

a mantenere la proprietà e che, essendo meno numerosi, venivano chiamati alle armi più spesso, per

periodi più lunghi e perciò combattevano sempre meno volentieri, con le conseguenze disastrose

sulla disciplina che abbiamo visto nell’assedio di Cartagine o in quello di Numanzia.

Memo

Clienti

I clienti erano originariamente plebei o stranieri che si mettevano sotto la tutela di un patrono e in

cambio gli offrivano i propri servigi. Nel II secolo a.C. costituivano ormai la “corte” di un signore,

una specie di esercito privato che lo accompagnava nel foro o nel campo Marzio e soprattutto gli

garantiva i voti alle elezioni in cambio di protezione ed elargizioni di denaro. Ogni gens aveva

ormai a disposizione intere schiere di clienti di proporzioni enormi.

1.2 La classe emergente

Nuova ricchezza…

L’accaparramento delle terre dei piccoli proprietari, in svendita a prezzi irrisori, faceva gola a

quanti si ritrovarono ricchi proprio in seguito alle guerre di conquista. Durante le guerre puniche, ad

arricchirsi erano stati i senatori che potevano finanziarie imprese commerciali con grandi navi. Ma

nel 218 a.C era stato approvato il plebiscito del tribuno Claudio che vietava ai senatori e ai loro

figli di dedicarsi al commercio, considerato attività indegna del loro rango, di possedere navi di

grossa stazza e di ottenere appalti pubblici. Con l’ulteriore espansione di Roma nel Mediterraneo, si

arricchirono, di conseguenza, non i nobili, ma armatori, fabbricanti d’armi, grandi imprese

commerciali che rifornivano gli eserciti e prestavano denaro allo stato per soddisfare le necessità

belliche. Con le conquiste, il denaro cominciò ad affluire a fiumi dai bottini di guerra, dalle tasse

riscosse nelle province, dai prestiti fatti agli stessi provinciali per pagare i tributi: ne beneficiava il

tesoro pubblico, ma forse la parte più consistente restava in mani private, innanzitutto in quelle dei

nobili – comandanti vittoriosi e società finanziarie e commerciali di nobili nascosti dietro

prestanome –, poi, in minor misura, in quelle dei nuovi ricchi.

Una ricchezza inedita

L’accaparramento delle terre dei piccoli proprietari, in svendita a prezzi irrisori, faceva gola a

quanti si ritrovarono ricchi proprio in seguito alle guerre di conquista. Durante le guerre puniche, ad

arricchirsi erano stati i senatori che potevano finanziarie imprese commerciali con grandi navi. Ma

nel 218 a.C era stato approvato il plebiscito del tribuno Claudio che vietava ai senatori e ai loro

figli di dedicarsi al commercio, considerato attività indegna del loro rango, di possedere navi di

grossa stazza e di ottenere appalti pubblici. Così, con l’ulteriore espansione di Roma nel

Mediterraneo, ad avere il monopolio delle attività finanziarie furono quei cittadini non nobili che

riuscirono a investire i propri capitali in commerci su larga scala, attività finanziarie, speculazioni,

prestiti a interessi altissimi sia a nobili alle prese con le campagne elettorali sia allo stato impegnato

nelle costosissime guerre in oriente, oltre ad armatori, fabbricanti d’armi e grandi imprese

commerciali che rifornivano gli eserciti. Dietro tutte queste attività continuavano ad esserci, in

realtà, nobili nascosti dietro prestanome, ma anche nuovi ricchi che costituirono nel II secolo

l’ordine degli equites.

2

Da Cotroneo 19_2_13

La nuova ricchezza

Con le conquiste, il denaro cominciò ad affluire a fiumi dai bottini di guerra, dalle tasse riscosse

nelle province, dai prestiti fatti agli stessi provinciali per pagare i tributi: ne beneficiava il tesoro

pubblico, ma forse la parte più consistente restava in mani private, innanzitutto in quelle dei nobili –

comandanti vittoriosi e società finanziarie e commerciali di nobili nascosti dietro prestanome–, poi

in quelle dei nuovi ricchi, i cavalieri.

I nuovi cavalieri

Il termine equites, che indicava in origine i patrizi più facoltosi in grado di mantenere un cavallo,

era ormai caduto in disuso, ma proprio verso la fine del II secolo a.C. venne riutilizzato per definire

coloro che, senza appartenere all’ordine senatorio, avevano raggiunto un reddito superiore ai

400.000 sesterzi. Era di fatto un nuovo ordine, il cui livello economico e sociale era molto simile a

quello dei senatori, anzi a volte persino superiore; nella stragrande maggioranza i cavalieri erano,

per altro, anch’essi proprietari terrieri. Avevamo loro ormai il monopolio dei contratti di

appalto per le forniture militari, lo sfruttamento di cave, miniere, boschi, saline, pascoli pubblici,

terreni arabili del demanio; per la costruzione e il mantenimento degli edifici pubblici e delle strade;

per la riscossione delle imposte; per l’approvvigionamento alimentare della capitale, l’annona. Di

ognuno di questi appalti si occupavano costituendosi in società finanziarie diverse, che prendevano

il nome dalla propria attività: c’erano gli aratores (appaltatori dei terreni arabili demaniali), i

pecuarii (appaltatori dei pascoli pubblici), i publicani ecc.

I publicani

L’espansione di Roma era stata così rapida che era mancato il tempo di organizzare una burocrazia

statale addetta agli affari pubblici, i publica, all’amministrazione, e in particolare alla riscossione

delle tasse nelle province; quest’ultima fu pertanto affidata ai publicani, spesso riuniti in società

finanziarie in grado di affrontare le spese elevatissime che la loro attività comportava. Dopo aver

vinto un’asta di pubblico appalto, essi infatti stipulavano, tramite i censori, un contratto con lo stato,

concordando le somme che Roma pretendeva come imposte della provincia e pagandole in anticipo;

quindi ne organizzavano la riscossione inviando liberti e schiavi a prelevarle. Estorcevano però ai

provinciali assai più del dovuto, non solo per ripagarsi delle spese sostenute, ma anche per ottenere

lauti guadagni. A volte arrivavano a prestare agli stessi provinciali, in difficoltà coi pagamenti,

ingenti somme di denaro a interessi altissimi e contribuirono così al fallimento di intere comunità.

Il lavoro rende schiavi

«La condizione dell’uomo libero è di non vivere sotto il dominio di un altro» scriveva Aristotele nel

IV secolo a.C. (Retorica, 1367a 32). Il filosofo greco non si riferiva solo agli schiavi, ma a tutti gli

uomini economicamente dipendenti, come i lavoratori salariati, mentre considerava liberi quelli

che vivevano delle proprie rendite e non erano costretti a lavorare. Tre secoli dopo, Cicerone però

faceva un’ulteriore distinzione «Illiberali e meschini sono gli impieghi di tutti coloro che lavorano

per retribuzione, che noi paghiamo per il loro lavoro e non per la loro arte; perché nel loro caso la

retribuzione è il simbolo della schiavitù. Dobbiamo considerare meschini anche coloro che

acquistano dai mercanti per rivendere immediatamente, perché non potrebbero ricavare un profitto

senza mentire sfacciatamente. […] Ma le occupazioni in cui è richiesto un grado elevato

d’intelligenza o dalle quali la società ricava un beneficio non piccolo – come la medicina o

l’architettura o l’insegnamento – sono rispettabili per coloro a cui si convengono. Il commercio, su

piccola scala, deve essere considerato meschino; ma se è su vasta scala ed estensivo, e importa

molti beni da ogni luogo e li distribuisce a molti senza frode, non deve essere severamente

censurato. Anzi, sembra addirittura meritare il massimo rispetto se coloro che lo praticano, sazi o

meglio contenti dei loro profitti, passano dal porto alla proprietà terriera […]. Ma tra tutte le cose

che permettono di ricavare ricchezze, non ve n’è di migliori dell’agricoltura: non ve n’è di più

redditizie, di più dolci, di più degne di un uomo libero.» (Cicerone, De officiis, 1, 150-1). Dai

3

Da Cotroneo 19_2_13

giudizi di Aristotele e Cicerone desumiamo che la proprietà fondiaria, nel mondo greco-romano,

era l’unica ricchezza che rendesse veramente liberi perché non costringeva a lavorare

(ovviamente la terra la lavoravano gli schiavi e i proprietari vivevano di rendita). Però nella Roma

del II secolo a.C. era ormai inevitabile riconoscere che esistevano altre forme di ricchezza, non

derivanti dalla terra. Non si deve fare l’errore di pensare che esistesse a Roma una classe media,

“borghese”. Per tutto il corso della storia romana, ma in gran parte anche greca, mercanti e

industriali di professione erano di condizione sociale inferiore oppure stranieri. È evidente che

si trattava di professioni tradizionalmente disprezzate dalle élites dominanti, anche se offrivano

possibilità di guadagno. Perciò non deve apparire strano che non si trovi nei documenti un solo

esponente importante dell’ordine equestre che fosse innanzitutto un mercante: anche per i cavalieri

commerciare era una professione degradante. Le loro erano invece grandi imprese finanziarie e

commerciali che operavano su larga scala, e, come affermava anche Cicerone, erano di tutto

rispetto. Il loro rango era del tutto simile a quello dei nobili e anch’essi consideravano il miglior

investimento l’acquisto di terre.

Dal confronto con una simile mentalità, di matrice aristocratica, che disprezzava il lavoro possiamo

capire quanto rivoluzionario sia il primo articolo della nostra Costituzione che comincia

affermando: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.»

1.3 La classe al potere

La ricchezza improduttiva dei senatori

Le conquiste modificarono profondamente anche l’ordine più conservatore di Roma, quello

senatorio. Le ingenti ricchezze che i governatori delle province, tutti appartenenti all’ordine

senatorio, facevano affluire nelle mani della propria classe, l’acquisizione di latifondi sempre più

estesi grazie all’acquisto delle terre di piccoli proprietari caduti in disgrazia, lo sviluppo di una

agricoltura specializzata finalizzata al commercio, spinsero i senatori verso attività economiche

molto redditizie e alla creazione di vere e proprie industrie. Però, non potendo per legge occuparsi

direttamente del commercio, essi si servivano di società private, di prestanome o di schiavi e liberti.

Tuttavia, non reinvestivano poi la ricchezza per incrementare e migliorare la produzione e

aumentare i guadagni, come nell’odierna pratica capitalistica, né per introdurre innovazioni

tecnologiche, che pure erano alla portata delle conoscenze dell’epoca, ma per acquistare merci di

lusso, oggetti d’arte, palazzi, ville e schiavi, oltre che per dispendiosissime campagne elettorali. La

proprietà terriera non si trasformò mai, quindi, in vera e propria impresa.

Un’economia schiavistica su larga scala

A modificare profondamente l’economia contribuì anche l’aumento vertiginoso degli schiavi. La

conquista di estesissimi territori aveva consentito ai generali romani di portare a Roma un numero

impressionante di schiavi, prigionieri di guerra o civili razziati nelle città saccheggiate.

Prima delle conquiste gli schiavi, per lo più di origine italica, quindi affini per lingua e abitudini ai

loro padroni, erano relativamente pochi, facevano parte della familia e convivevano coi proprietari,

i quali li consideravano un bene da tutelare allo stesso modo delle altre proprietà e non

disdegnavano di intervenire personalmente nel lavoro dei campi.

A partire dal III-II secolo a.C., invece, l’arrivo massiccio di prigionieri di guerra ne abbassò

enormemente il valore e tutti ormai potevano permettersi degli schiavi: dal ricco proprietario

terriero al soldato semplice, al liberto e allo stesso schiavo che avesse, ad esempio, un’attività

artigianale. I padroni non stabilirono più coi servi il rapporto quasi familiare di una volta, sia per la

loro grande quantità, sia per la loro origine straniera, che li faceva percepire come estranei, lontani

dal mondo romano, diversi e inferiori.

Le conseguenze dell’economia schiavistica su larga scala furono devastanti: le regioni conquistate

furono spogliate dei loro abitanti e immiserite, ma anche l’economia italica pagò con la crisi dei ceti

più umili le scelte delle classi dominanti.

4

Da Cotroneo 19_2_13

Ci sono schiavi e schiavi

Una giovane schiava serve i padroni seduti a banchetto, mosaico da Centocelle, Roma, I secolo

a.C., Kunsthistorisches Museum, Vienna. Solo in parte gli schiavi erano adibiti ad attività

produttive, in larga misura invece venivano sfruttati per i servizi nelle case dei ricchi. I più fortunati

erano gli schiavi dotati di peculium, una somma fornita dal padrone che essi potevano far fruttare,

intraprendendo un’attività artigianale o commerciale. Talvolta coi guadagni riuscivano a comprarsi

la libertà e a diventare quindi liberti. Privilegiati erano in particolare gli schiavi colti e specializzati,

soprattutto di origine greca, che venivano impiegati come pedagoghi, maestri dei rampolli della

società bene, medici, amministratori nelle “ville” dei ricchi oppure venivano dati a nolo presso

imprese artigiane.

2. Nuovi usi e costumi

2.1 Le conseguenze delle conquiste sulla politica

Politici di professione

La vera attività dell’ordine senatorio restava quella politica. Per diventare un uomo di governo non

era sufficiente provenire da una famiglia di censo elevato, bisognava dimostrare di saper guidare un

esercito, conoscere i riti religiosi, avere una formazione giuridica e oratoria e un’educazione di alto

livello. Soprattutto occorreva essere ricchi, perché la carriera politica era un’attività costosissima:

finanziamento di masse di clienti addetti a procurare voti, corruzione elettorale ottenuta versando,

tramite agenti specializzati, denaro agli elettori delle centurie e delle tribù, organizzazione di

magnifici giochi pubblici, pubbliche elargizioni e uno stile di vita splendido erano elementi

indispensabili per ottenere voti e richiedevano l’investimento di enormi somme di denaro liquido.

Per una classe la cui ricchezza era costituita dalla proprietà terriera, non era facile procurarsene;

così, spesso gli aspiranti magistrati ricorrevano al prestito offerto da altri senatori o da usurai

(feneratores) che esigevano altissimi tassi di interesse.

Il proconsolato ultima meta

Dal momento che a Roma nessuna magistratura era retribuita, l’unico modo per recuperare il denaro

investito nelle campagne elettorali e per pagare i debiti era quello di ottenere una provincia da

amministrare una volta terminato l’anno di carica. Il gradino più alto del cursus honorum divenne

quindi il proconsolato, che permetteva, estorcendo denaro ai cittadini più ricchi delle province,

pretendendo tangenti per elargire favori, insomma con la concussione e il malgoverno, di

recuperare denaro, estinguere i debiti ed evitare di essere espulsi dal senato e dai suoi privilegi.

Per di più il mandato di proconsole o propretore solo teoricamente durava un anno, perché veniva

regolarmente prorogato, in genere per cinque anni. Dotati di imperium, i governatori ne abusavano

per arricchirsi e favorire anche le persone del proprio seguito.

La situazione nelle province diventò ben presto insostenibile, tanto che nel 149 a.C. fu varata le lex

Calpurnia, che istituiva il tribunale permanente de repetundis, per giudicare i reati di

concussione. I risultati non furono positivi, perché a giudicare i reati furono esponenti di quella

stessa nobilitas a cui appartenevano i governatori.

memo

Proconsoli e propetori

I proconsoli e i propretori erano consoli e pretori a cui, completato l’anno di carica, veniva

affidato il governo di una provincia e prorogato l’imperium, il potere civile e militare, perché le

province erano zone di operazioni militari: era un potere che li rendeva di fatto padroni della

provincia. Unica carica romana senza collega, a parte la dittatura, il proconsolato durava un anno,

ma di solito veniva prorogato.

5

Da Cotroneo 19_2_13

Memo

Imperium

L’imperium era il supremo potere che a Roma potevano possedere solo quei magistrati, definiti

appunto cum imperio, che lo ottenevano dai comizi curiati: il re in epoca monarchica, il dittatore, i

consoli (con imperium maius), i pretori (con imperium minus) nell’età repubblicana. Era diverso

dalla potestas, cioè il potere amministrativo, di cui godevano tutti i magistrati. In origine l’imperium

era il supremo comando militare in guerra e in pace, congiunto al diritto di vita e di morte sui

cittadini. In epoca repubblicana il suo potere fu in parte limitato e dava diritto al comando militare

con il diritto di vita e di morte sui soldati soltanto in guerra.; alla giurisdizione civile, con il diritto

di punire, con multe o prigione, i trasgressori delle prescrizioni dei magistrati e delle leggi.

Nelle province l’imperium era limitato ai confini della provincia stessa, solo in alcuni casi poteva

essere infinitum, quando si svolgevano operazioni non circoscritte a una provincia.

Roma vincitrice o vinta?

«Graecia capta ferum victorem cepit…

… et artes intulit agresti Latio» diceva il poeta Orazio in una sua lettera (Epistole, II, 1, 156) e

coglieva nel segno: la Grecia, “pur conquistata” da Roma, in realtà conquistò il “selvaggio vincitore

e introdusse le arti nel rustico Lazio”. Lo fece, secondo il poeta latino, solo dopo le guerre puniche.

Ma di contatti indiretti ce n’erano già stati sin da quando Roma aveva conosciuto la cultura etrusca

impregnata di grecità. Anche l’alfabeto latino non era che un’evoluzione di quello greco.

La cultura arriva dal Sud

Il primo impatto vero fu però quello con la Magna Grecia e la Sicilia. Dalla Magna Grecia

proveniva il giovane Andronico, fatto schiavo durante la presa di Taranto nel 272 a.C. e portato a

Roma come maestro dei figli di un nobile romano della gens Livia. Affrancato, ne assunse il nomen

e passò alla storia come Livio Andronico, il primo poeta di Roma. Egli infatti tradusse in latino

l’Odissea e nel 240 a.C. presentò un dramma scritto in latino sul modello di un originale greco. Il

suo influsso sulla cultura romana fu tale che quell’anno si potrebbe considerare la data d’inizio della

letteratura e del teatro latino.

Alla fine del secolo a dominare sulla scena teatrale fu il più famoso commediografo latino, Tito

Maccio Plauto. Di origine umbra, egli rappresentò commedie ispirate ai modelli greci, ma i cui

personaggi – giovani scapestrati, vecchi avari, servi furbi, etere astute e calcolatrici, mogli infedeli e

mariti creduloni – pur abbigliati con costumi greci rispecchiavano ormai le nuove abitudini dei

romani.

Il fascino ellenico

Ben più potente fu l’impatto con il cuore della grecità classica quando scoppiò la seconda guerra

macedonica. Flaminino, sedotto dalla cultura greca, dopo aver concesso la libertà alle poleis nel 196

a.C., per diffondere presso i suoi concittadini il fascino della bellezza espressa nell’arte greca,

pensò bene di portarne esempi cospicui in patria depredando i tesori del regno di Macedonia, statue

di fattura greca e vasi preziosi che stupirono la folla accorsa ad assistere al suo trionfo.

Il vincitore di Pidna nel 168 a.C., Lucio Emilio Paolo Macedonico, con un suo monumento

celebrativo collocato nel santuario di Delfi, avviò la moda di farsi ritrarre alla maniera dei

sovrani ellenistici: a cavallo su un piedistallo decorato con un fregio di scene di combattimento.

Dopo di lui, altri si fecero rappresentare addirittura nudi come eroi mitici, sul modello delle statue

dei grandi scultori greci Fidia o Prassitele. Quando non si arrivò al punto di sostituire la testa di una

statua greca con quella del nuovo proprietario romano della statua.

6

Da Cotroneo 19_2_13

Graece loqui

L’acquisizione della lingua greca era ormai una necessità: in tutto il Mediterraneo orientale si

parlava greco, lingua ufficiale di tutti i regni ellenistici dove nessuno si sognava di imparare il

latino, che detestava i sostantivi astratti e ignorava i termini della filosofia, della medicina, dell’arte,

era privo di una letteratura e che nessuno parlava al di fuori dell’Italia. Per i romani imparare il

greco era quindi una necessità, se volevano governare il mondo. Insieme alla lingua, però, i maestri

greci insegnavano ai giovani romani anche la cultura ellenistica. Poi li spedivano a perfezionarsi ad

Atene.

L’humanitas rende uomo

Promotori della diffusione della cultura greca furono gli Scipioni, dall’Africano all’Emiliano, che si

circondarono di persone accomunate dalle stesse tendenze culturali e protessero artisti e letterati

greci e latini. I moderni hanno parlato di un circolo degli Scipioni, ma di recente si evita questa

espressione che appare inadeguata alla realtà dell’epoca. Fu proprio tra gli amici degli Scipioni,

famiglia tra le più influenti di Roma, che si diffuse quell’ideale di humanitas che rappresenterà il

più alto prodotto della cultura latina. Esso nasceva dal concetto greco di philanthropia, cioè “amore

per l’uomo”, come sentimento umanitario, o atto di bontà in genere, da parte di chi aveva il potere.

Inizialmente la filantropia era attribuita agli dei, poi fu attribuita agli uomini di potere, re o

funzionari, che agivano come protettori del popolo contro le ingiustizie e l’oppressione, tanto che

filantropia divenne sinonimo di benevolenza e giustizia. Trasferito nel mondo romano, il concetto di

filantropia passò a indicare un nuovo ideale di uomo, in grado di riunire in sé le antiche virtù –

valore in guerra, integrità morale, correttezza politica – con l’umanità e la benevolenza verso il

prossimo, la sensibilità e la mitezza d’animo, l’idea di una natura che accomuna tutti gli esseri

umani, dal nobile romano a uno schiavo.

Il vincitore di Pidna nel 168 a.C., Lucio Emilio Paolo Macedonico, ebbe bisogno addirittura di

duecentocinquanta carri per far sfilare in trionfo le statue e i dipinti presi al nemico.

La generosità, la filantropia era diretta per lo più verso la comunità e non verso i singoli poveri che

non suscitavano alcuna pietà

Mentre il commediografo Plauto aveva affermato «homo homini lupus», Terenzio, commediografo

amico di Scipione Emiliano, sosteneva: «Homo sum, humani nil a me alienum puto» “Sono un

uomo e niente di ciò che riguarda l’uomo lo considero a me estraneo”. L’espressione suona come

l’affermazione del nuovo ideale di humanitas che dava un fondamento più alto alla politica e al

governo dell’impero.

Personalità e personalismi

Anche la politica, dunque stava cambiando volto. Il contatto col mondo ellenistico (andrebbe

introdotto meglio, prima con la Magna Grecia, poi con le conquiste e il gran numero di intellettuali

che dal mondo ellenico ora veniva portati a Roma, ma si può risolvere mettendo qui sopra la scheda

cultura e identità), culturalmente assai più evoluto, ebbe un impatto dirompente su un popolo tutto

dedito all’esercizio fisico – per fare la guerra e non per partecipare a gare olimpiche – e ancora

convinto che la coltura dei campi fosse l’ideale del buon cittadino, un popolo con un forte senso

pratico e una scarsissima propensione alla speculazione filosofica, non troppo sensibile all’arte e

privo ancora di una letteratura. I romani non avevano elaborato neppure un repertorio di miti sugli

dei e i loro eroi incarnavano sempre e solo gli ideali tramandati dal mos maiorum. Non è un caso

che l’unica branca del sapere in cui i romani produssero i risultati più originali sia stata il diritto,

che rispondeva all’esigenza pratica di regolare il vivere civile.

Con la cultura si trasmetteva a Roma anche la visione ellenistica del mondo e della politica e così

cominciò a cambiare nei giovani il modo di rapportarsi al potere. Di contro all’incapacità del senato

7

Da Cotroneo 19_2_13

di affrontare situazioni nuove, di rinnovare il proprio modo di governare un territorio non più

circoscritto alla città e ai dintorni, e alla sua chiusura di fronte alle esigenze dei popoli dominati,

emersero, proprio tra le famiglie più potenti, personalità di spicco, che bruciarono le tappe del

cursus honorum, strinsero rapporti di clientela e amicizia con sovrani ellenistici, ottennero un

enorme potere personale, presero in mano le redini dello stato e seppero affrontare con coraggio e

spesso con spregiudicatezza le situazioni più difficili. A partire da Scipione l’Africano fu un

succedersi di personalità sempre più forti e decise che si assunsero l’onere di risolvere i gravissimi

problemi posti da un’espansione tumultuosa e troppo rapida. Contro i personalismi pericolosi per

la stabilità del potere senatorio, tuonava però Catone il Censore, difensore della tradizione del mos

maiorum.

Box Tra storia e letteratura

Il greco affascinato da Roma

Fu uno storico greco, Polibio, nei suoi 40 libri sulla storia di Roma, a dare una giustificazione

“filosofica” al dominio romano, a mostrare agli occhi del mondo come l’Urbe fosse l’unica potenza

legittimata a detenere il potere universale, perché aveva elaborato la migliore delle costituzioni, che

garantiva la coesione sociale e la concordia tra le classi. Polibio, giunto dalla Macedonia in

ostaggio a Roma nel 168 a.C. dopo la battaglia di Pidna, rimase affascinato da una costituzione che

assommava le tre forme di governo su cui grandi filosofi avevano a lungo discusso. Quella romana

era, secondo Polibio, una costituzione mista in cui la monarchia si realizzava nella figura dei

consoli, l’oligarchia nel senato, la democrazia nei comizi. Proprio la perfezione di una simile

costituzione dava a Roma la forza e il diritto di ergersi a padrona del mondo.

Polibio era fortemente influenzato dallo stoicismo di Panezio, anch’egli greco, di Rodi, che

gravitava nell’area della famiglia degli Scipioni ed era consigliere di Scipione Emiliano. A lui si

deve la diffusione a Roma dello stoicismo, la filosofia che meglio si addiceva, col suo rigore morale

e l’affermazione del predominio della ragione sulle passioni, alla sensibilità dei romani, al loro

senso del dovere e della disciplina.

La legge annale (180 a.C.)

Per impedire carriere troppo celeri, una legge del 180 a.C., definita “annale”, regolamentò il cursus

honorum: stabilì l’età minima per accedere alle singole magistrature, la successione delle cariche

da percorrere prima di aspirare al consolato e il tempo che doveva intercorrere tra l’una e l’altra o

per ricoprire la stessa carica. Per aspirare al consolato occorreva aver compiuto 42 anni e per essere

rieletti occorrevano dieci anni. In realtà la legge subì più volte deroghe, come quando a Scipione

Emiliano fu concesso nel 147 a.C. il consolato per concludere la terza guerra punica, senza che

avesse ricoperto le cariche di edile e pretore né compiuto i 42 anni.

Le spaccature nell’ordine senatorio

Alla testa della gerarchia sociale non era l’ordine senatorio nel suo complesso, ma un gruppo

ristretto nato al suo interno, che si autodefiniva nobilitas, ed era costituito dalle famiglie di rango

consolare, che potevano cioè annoverare nelle loro file almeno un console. La nobilitas non era un

ordine, ma uno “status”, una condizione sociale.

Tuttavia i tempi erano cambiati anche per i nobili. L’attaccamento ostinato al mos maiorum, la

difesa caparbia dei privilegi, la chiusura ai bisogni degli altri ceti e dei provinciali rischiavano di

fare esplodere conflitti e guerre civili. Se ne resero conto i nobili dalla mentalità più aperta,

influenzati dalla cultura greca. All’interno della nobilitas si creò quindi una spaccatura tra:

gli optimates, “i migliori”, tradizionalisti, contrari al rinnovamento delle istituzioni e della

politica romana, che, con termine moderno, si possono definire conservatori, perché

volevano “conservare” l’ordine costituito e le gerarchie sociali esistenti, anche basate su

profonde diseguaglianze sociali ed economiche;

8

Da Cotroneo 19_2_13

i populares, favorevoli alle innovazioni politiche, economiche e sociali necessarie a

governare un impero così ampio, che potremmo definire riformisti, perché volevano

adeguare le strutture ai tempi, riequilibrare le disparità sociali, pur non negando le differenze

di classe e di condizione economica. La fazione dei populares era una minoranza tra i nobili,

ma aveva spesso l’appoggio dell’ordine equestre, mentre il proletariato urbano, legato a

questo o quel potente da rapporti di clientela, appoggiava ora l’una ora l’altra fazione.

2.2 Le conseguenze delle conquiste sulla vita quotidiana

Tra gli umili

Non fu solo la vita dei ricchi a cambiare. A modificarsi fu innanzitutto e in generale il modo di

vivere della familia, in cui il pater non aveva più quell’autorità che gli conferiva la tradizione. Ma

anche la vita quotidiana del popolo si trasformò: aumentò il numero e la durata delle feste e dei

divertimenti popolari, si istituirono nuovi giochi e spettacoli sanguinari, come le lotte tra gladiatori

e i combattimenti con bestie feroci. Erano un rimedio per distrarre la plebe romana dai problemi

della sua quotidiana miseria.

Panem et circenses

Mosaico dal pavimento di una villa romana con una scena di lotta fra gladiatori. Svaghi, giochi e

spettacoli divennero, insieme alla distribuzione di grano, l’unico rimedio che il governo di Roma

seppe adottare nei confronti del proletariato urbano. Si deve al poeta latino Giovenale la famosa

locuzione panem et circenses, che da quel momento in poi fu usata per descrivere una politica volta

ad assicurarsi il consenso distraendo il popolo dai problemi con attività ludiche collettive.

Sete di spiritualità

Ma non bastavano pane e giochi a placare il disagio sociale, occorreva anche un rimedio spirituale.

La religione tradizionale, fondata sul rapporto tra la città e gli dei, non poteva soddisfare il nuovo

crescente bisogno di un rapporto personale con il divino. Si diffusero allora, soprattutto tra gli strati

più umili della popolazione e tra le donne, culti religiosi che permettevano una fuga psicologica

dalla realtà e dalle crude condizioni di vita.

I più diffusi erano i riti dionisiaci, che, introdotti a Roma, dalla Campania grecizzata, divennero i

baccanali, riti in onore di Bacco, a cui partecipavano uomini e donne in riunioni segrete, che

suscitavano lo scandalo dei tradizionalisti. Si cominciò a sospettare che vi si commettessero azioni

immorali e nefande. Nel 186 a.C. una denuncia portò a una repressione durissima: furono arrestati

7000 seguaci di Bacco, alcuni furono condannati a morte, altri incarcerati. Il decreto del senato, il

Senatus consultum de Bacchanalibus, per la prima volta intollerante verso un’espressione religiosa,

perché attentava all’ordine sociale e sfuggiva al controllo delle autorità, previde una serie di

restrizioni nella celebrazione dei baccanali, per garantire il controllo dei riti ed evitarne la

diffusione.

Riti segreti

Iniziazione ai misteri di Dioniso, affresco del I secolo d.C. da Pompei, Villa dei Misteri. In questo

periodo, andavano diffondendosi a Roma culti misterici di origine orientale, che si fondavano sul

misticismo, sul contatto intimo e individuale con il divino attraverso l’ebbrezza e la perdita del

controllo razionale fino a stati di trance.

9

Da Cotroneo 19_2_13

Le nuove donne

Apparire conta

Il cambiamento di costumi non poteva non riguardare anche le donne, relegate finora a essere

modello di sobrietà e di virtù muliebri e civili, educatrici integerrime e padrone di casa severe, ma

sostanzialmente escluse dalla cultura e dal potere.

Mentre gli uomini cominciavano a considerare il lusso uno status symbol e a utilizzare perciò le

enormi ricchezze provenienti dalle province per arredare le domus con oggetti preziosi, le donne si

abituavano ad abiti sfarzosi e a gioielli raffinati e ad andare in giro in carrozza.

Così, quando si propose di abolire la lex Oppia, promulgata dopo il disastro di Canne per limitare le

spese dell’abbigliamento femminile, Catone il Censore si oppose temendo che dando libero sfogo al

lusso si avviasse la repubblica alla corruzione e alla decadenza. Ma vinsero le donne che, come gli

uomini, non volevano rinunciare allo sfoggio della ricchezza e avevano occupato per protesta tutte

le strade della città.

Ecco i miei gioielli

Ma le donne non erano tutte preda della mania del lusso. Ancora una volta fu la famiglia degli

Scipioni a generare un nuovo modello femminile che risentiva del ruolo che le donne avevano

acquisito nel mondo ellenistico. Una figlia di Scipione l’Africano, Cornelia, era una donna di

qualità eccezionali, coraggiosa, colta, di nobile animo, un’intellettuale la cui casa era frequentata

dai più illustri esponenti della cerchia degli Scipioni. Andò sposa a Tiberio Sempronio Gracco,

tribuno nel 187 a.C., due volte console e censore nel 169, legato alla famiglia degli Scipioni. Sulla

sua morte la tradizione racconta che era talmente innamorato della moglie che una volta, trovando

due serpenti in casa, convocò gli aruspici e quando seppe che, se avesse lasciato fuggire il serpente

maschio, sarebbe morta la moglie, egli lasciò libera la femmina che lo avrebbe fatto morire dopo

pochi giorni. Cornelia, rimasta vedova a soli trentacinque anni, seppe sopportare con animo forte la

morte del marito, molto più anziano di lei, e gli rimase fedele, tanto da rifiutare le ripetute proposte

di matrimonio di un sovrano d’Egitto. Dopo la morte anche di nove dei dodici figli, si dedicò con

saggezza all’educazione dei tre sopravvissuti, Tiberio, Caio e Sempronia. Li fece istruire da un

filosofo greco di orientamento democratico, li mise in contatto con gli intellettuali più importanti

dell’epoca e seppe stare vicina ai due figli maschi nella loro difficile scelta politica, sopportando in

solitudine il loro tragico destino. Esempio di donna romana dalla morale integerrima, secondo la

leggenda, a una ricca dama che vantava i suoi gioielli, ella, abbigliata semplicemente, alla maniera

antica, rispose mostrando orgogliosamente i suoi due figli ancora bambini: «Questi sono i miei

gioielli». Dopo la loro morte, ritiratasi in una villa di campagna in Campania, continuò a vivere in

modo austero e a chi cercava di consolarla della morte dei figli, ripeteva di essere fortunata per aver

generato i Gracchi. A lei il popolo romano dedicò una statua nel Foro romano, onore piuttosto raro

per una donna, con un’epigrafe incisa sul basamento “Cornelia figlia dell’Africano, madre dei

Gracchi”

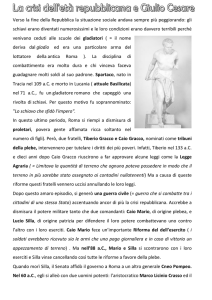

3. Eroici tentativi di riforma

3.1 La riforma agraria di Tiberio Gracco (133 a.C.)

Il problema della terra

Era stato, come sappiamo, il possesso della terra a permettere ai contadini greci e romani di essere

cittadini a pieno titolo e di integrarsi nella comunità politica della città-stato: proprio per questo essi

lottarono sempre per ottenere una proprietà terriera, sia pure così piccola da fornire a stento mezzi

appena sufficienti a sopravvivere. Ma la crisi della piccola proprietà aveva drasticamente diminuito

10

Da Cotroneo 19_2_13

il numero dei possessori di terra e quindi di cittadini a pieno titolo e, di conseguenza, di soldati. Non

si poteva aspettare oltre per risolvere la situazione.

memo

La proprietà terriera era, nel mondo greco e romano, legato alla cittadinanza: solo i cittadini

potevano possedere la terra e, nelle fasi oligarchiche più antiche, solo i proprietari di terra godevano

dei pieni diritti; la terra non era soggetta a tassazione e la decima, la tassa sul reddito fondiario, era

considerata tipica della tirannide. Non è un caso che la tassa sulla terra venisse invece imposta da

Roma ai provinciali: essi erano evidentemente considerati sudditi. Proprio con le imposte dovute

dalle province, d’altro canto, lo stato romano poteva reggersi senza tassare i suoi cittadini.

Fame di terra

La richiesta di nuova terra fu costante nel mondo antico e determinò spesso la fondazione di nuove

colonie, dove a volte i lotti di terreno assegnati superavano appena i due ettari, una quantità così

limitata che non permetteva di nutrire più di tre figli (perciò quelli in soprannumero spesso

venivano esposti o venduti come schiavi), né di impiegarli tutti nei lavori dei campi. Fu un altro dei

motivi che impedirono lo sviluppo tecnologico: era inutile acquistare macchine se la manodopera

familiare era in eccesso.

Un tribuno alla riscossa (133 a.C.)

A tentare una riforma economica fu una delle personalità emergenti, formatasi nell’area degli

Scipioni, Tiberio Sempronio Gracco. Nato nel 162 a.C. da Cornelia, figlia di Scipione l’Africano,

seguì ben presto il modello del padre, di cui portava lo stesso nome, nel porre attenzione ai

problemi delle classi più povere. Durante l’assedio di Numanzia, in cui militava sotto il comando

del cognato Scipione Emiliano, Tiberio si rese conto del degrado dell’esercito romano,

disinteressato a combattere e interessato invece a fare bottino, a vendere le armi e ad arricchirsi in

qualunque modo. Tornando poi in patria e vedendo i campi dell’Etruria, una volta ricchi e fertili,

trasformati in latifondi coltivati solo da schiavi in catene, si rese conto del fallimento della piccola

proprietà terriera. Nel 133 a.C., eletto tribuno della plebe, ridiede alla magistratura quel

carattere popolare che aveva ormai perduto. Forte dell’appoggio di diverse famiglie nobili a lui

strette da vincoli di sangue, propose ai concili della plebe una legge di riforma agraria, elaborata

con i più illustri giuristi dell’epoca. In base alla lex Hortensia del 287 a.C., il plebiscito avrebbe

avuto valore di legge per tutti i cittadini.

L’ager non più publicus

La lex Sempronia agraria, in verità, non apportava alcuna novità, perché già le leggi Licinie Sestie

nel 367 a.C. avevano posto un limite all’accaparramento del terreno demaniale.

L’idea di fondo di Tiberio non era quindi rivoluzionaria, mirava solo a ricostituire la piccola

proprietà, tipica della tradizione di Roma. Per reperire le terre da distribuire ai nullatenenti bastava

che lo stato si facesse restituire l’ager publicus che aveva dato da coltivare a privati cittadini dietro

pagamento di una tassa (vectigal). In realtà, però, della maggior parte dell’ager si erano

impossessati:

i nobili che lo consideravano ormai una proprietà privata, lo avevano venduto o trasmesso

in eredità, e non avevano certo voglia di restituirlo allo stato;

molti italici rimasti come affittuari sulle terre confiscate da Roma;

alcuni alleati che avevano partecipato alla fondazione di colonie e quindi alla distribuzione

di terre senza avere la cittadinanza e ora temevano di perdere le terre;

speculatori, che avevano ottenuto in uso una parte dell’ager confiscato con le ultime guerre

in restituzione del denaro prestato allo stato.

Per mitigare l’opposizione di tutti i possessori (illegali) della terra demaniale, Tiberio proponeva di

lasciare loro in proprietà, e non più in semplice possesso, 500 iugeri di ager a testa, aumentabili in

11

Da Cotroneo 19_2_13

presenza di figli maschi fino a 1000 iugeri, e di distribuire l’ager restante in lotti da 30 iugeri ai

proletari, dietro pagamento di una piccola tassa. In questo modo si sarebbe liberata la città dalla

piaga di miserabili sempre in cerca di mezzi per sopravvivere e pronti a creare disordini. I proletari,

dotati di una proprietà e perciò di un censo, sarebbero tornati a costituire l’esercito e la riforma di

Tiberio avrebbe risolto in questo modo l’ormai cronico problema della disciplina militare.

Per evitare che finissero di nuovo nelle mani dei latifondisti, la legge prevedeva inoltre

l’inalienabilità dei lotti.

Glossario

Possesso e proprietà

I due termini, che possono apparire sinonimi, hanno diverso significato: ad esempio, l’inquilino di

un appartamento in affitto ne ha il possesso (lo usa per viverci e nessuno può entrare in casa senza il

suo permesso), ma l’appartamento non è di sua proprietà, non può venderlo né lasciarlo in eredità,

mentre il proprietario ne può chiedere la restituzione e farne ciò che vuole.

Una riforma tardiva

La riforma di Tiberio arrivava troppo tardi e i latifondisti trovavano una ragione per opporvisi anche

nella difficoltà di distinguere tra terre in loro possesso, ma di proprietà dello stato, e terre di loro

proprietà, che ovviamente la riforma non intendeva requisire. L’opposizione alla proposta di

Tiberio fu durissima. Tra i dieci tribuni in carica in quel 133, gli optimates avevano fatto eleggere

un uomo di loro fiducia, Ottavio, che pose il veto alla proposta di Tiberio. Questi fece allora una

scelta coraggiosa: chiese ai concili di valutare se Ottavio, che ledeva gli interessi della plebe, fosse

degno di restare in carica. I concili destituirono il tribuno: era la prima volta che accadeva. Tiberio

aveva per primo affermato davanti a un’assemblea romana il principio della sovranità popolare, di

matrice greca, mai presa prima in considerazione a Roma. La legge agraria fu approvata e si

incaricò una commissione di procedere all’individuazione delle terre di proprietà demaniale e alla

suddivisione dei lotti per i nullatenenti: era però necessario trovare le risorse per procedere. Tiberio

propose di utilizzare le ricchezze del regno di Pergamo, che Attalo III aveva, proprio in

quell’anno, lasciato in eredità ai romani. Così però il tribuno si arrogava il diritto di decidere come

amministrare gli introiti di una provincia, compito che invece spettava al senato.

Il primo omicidio politico di Roma (132 a.C.)

Gli optimates non ne furono affatto contenti, e lo furono meno quando Tiberio, resosi conto che

l’attuazione della riforma richiedeva molto tempo, si presentò per la seconda volta alle elezioni dei

tribuni per l’anno successivo, violando la legge annale. Cominciò a circolare la voce che Tiberio

aspirava a farsi re e furono lanciate minacce di morte contro di lui, ma Tiberio probabilmente

pensava che un nuovo incarico di tribuno lo avrebbe salvato rendendolo inviolabile, come stabiliva

la legge. Invece, per la prima volta nella storia di Roma, la politica adottò metodi violenti: Il

pontefice massimo Scipione Nasica, parente dello stesso Tiberio, alla testa di un gruppo di

senatori, cavalieri, clienti e schiavi irruppe nella piazza del Campidoglio dove si tenevano i concili

tributi e lanciò la sua maledizione contro Tiberio. La pax deorum era infranta, il popolo, poco

numeroso perché era il mese di luglio e la maggior parte dei contadini era nei campi a lavorare, fu

bloccato dalla maledizione e dal timore dell’ira degli dei. Armati delle loro sedie curuli, i senatori si

scagliarono contro Tiberio, lo uccisero e gettarono il suo corpo nel Tevere. Trecento dei suoi

seguaci furono trucidati.

La riforma non fu mai abrogata, ma non fu neppure attuata. Le confische dell’ager e le attribuzioni

ai contadini andarono a rilento, finché Scipione Emiliano, che era passato dalla parte degli

oppositori e aveva approvato l’eccidio del cognato e dei graccani, ottenne di sottrarre alla

redistribuzione l’agro pubblico assegnato agli italici: venne a mancare così gran parte del terreno

per attuare la riforma.

12

Da Cotroneo 19_2_13

3.2 La rivincita di Caio (123 a.C.)

Provvedimenti ad ampio raggio

Anche fosse stata attuata, la riforma agraria difficilmente avrebbe salvato i piccoli proprietari dalla

concorrenza dei latifondi e in breve tempo essi si sarebbero probabilmente nuovamente indebitati.

Occorreva una trasformazione ben più radicale della società. Se ne rese conto Caio Gracco, fratello

di Tiberio, di nove anni più giovane. Dotato di un’intelligenza e di un carattere più deciso del

fratello, educato anch’egli da maestri greci, cresciuto a contatto diretto con il gruppo di amici che

frequentavano gli Scipioni, decise di intraprendere a sua volta la carriera politica. Il suo nome era

una garanzia e quando si presentò come candidato al tribunato per il 123 a.C., nei comizi a Roma

affluirono elettori anche dalle più lontane regioni d’Italia. Una volta eletto tribuno, Caio propose

provvedimenti ad ampio raggio, perché aveva capito quanto fosse indispensabile un’alleanza tra

tutte le forze sociali escluse dal potere. In favore del proletariato urbano ripropose la riforma

agraria del fratello, ma vi aggiunse la lex frumentaria che prevedeva che lo stato acquistasse

grandi quantità di grano per garantirne distribuzioni a prezzi politici inferiori a quelli di mercato ai

proletari di Roma. Era un provvedimento demagogico, volto a favorire l’appoggio della massa dei

diseredati, che avevano abbandonato Tiberio nel momento cruciale della lotta. Per di più ledeva gli

interessi dei grandi proprietari terrieri che avevano sempre controllato l’afflusso di viveri nei

mercati urbani e speculato sul prezzo delle forniture di grano alla città.

Caio inaugurò anche una politica di costosi lavori pubblici per aprire nuove vie di comunicazione,

che favorivano il trasporto dei prodotti agricoli, i commerci, le imprese, che si arricchivano coi

lavori, e i proletari che vi trovavano impiego.

Propose infine di reclutare i giudici del tribunale de repetundis, sui reati di concussione, fra i

cavalieri: i governatori delle province sarebbero stati giudicati non più da giudici appartenenti alla

loro stessa classe, che ne garantivano di fatto l’impunità, ma dagli esponenti di una classe che, pur

avendo lo stesso stile di vita, aveva interessi concorrenti nello sfruttamento delle province.

Naturalmente non si poteva escludere, in certi casi, una connivenza tra i due gruppi e quindi non

sempre i processi garantirono, neanche così, la giustizia e la tutela dei provinciali.

L’ampliamento della riforma (122 a.C.)

In un solo anno di tribunato Caio era riuscito a far approvare riforme che modificavano

profondamente la struttura stessa dello stato, avvantaggiavano nuove forze sociali e riducevano il

monopolio dell’ordine senatorio. A Caio fu concessa la ricandidatura al tribunato che era stata

negata al fratello ed egli estese il campo d’azione della sua politica riformatrice.

Le conseguenze delle guerre si erano fatte sentire infatti anche tra gli abitanti dei municipi e tra i

soci italici. Essi avevano preso parte attiva all’espansione di Roma: avevano fornito truppe,

sopportato devastazioni del loro territorio durante le guerre puniche, mantenuto salda la federazione

romana restando fedeli ai patti con Roma, con poche defezioni. Ma non avevano ottenuto vantaggi

dalla guerra e, anzi, l’atteggiamento di Roma nei loro confronti era ormai simile a quello verso i

sudditi delle province. Cominciava a serpeggiare il malcontento anche tra gli alleati più fedeli.

Per rispondere alle loro richieste, Caio riprese la vecchia politica della fondazione di colonie, ormai

da tempo accantonata, prevedendone, oltre che in Italia, anche nelle province, in particolare a

Cartagine, dove doveva sorgere Giunonia. La zona era assai ricca e fertile e avrebbe consentito di

distribuire lotti a 6000 coloni provenienti da tutta l’Italia e di fare della colonia una base

commerciale di primaria importanza per i cavalieri. Ma, mentre Caio era in Africa a presiedere alla

fondazione di Giunonia, il senato ne approfittò per far proporre al tribuno Marco Livio Druso la

fondazione di ben dodici colonie tutte in Italia, dove sarebbe stata abolita la tassa sui lotti assegnati.

Era una proposta demagogica assai più allettante che sottrasse favore a Caio.

La questione degli italici andava dunque risolta in altro modo: Caio propose allora di estendere la

cittadinanza romana ai latini e quella latina agli italici. La proposta però incontrò sia

l’opposizione della nobiltà che temeva di non riuscire più a controllare le elezioni tramite i clienti,

sia della plebe romana che temeva di dover spartire i suoi privilegi con gli italici.

13

Da Cotroneo 19_2_13

La fine di un sogno (121 a.C.)

Caio non fu rieletto per la terza volta, per il 121 a.C., mentre al consolato era stato intanto eletto un

ostinato avversario dei Gracchi, Lucio Opimio. Quando fu ucciso un littore del console, parve un

buon motivo perché il senato emanasse un senatus consultum ultimum, una specie di legge

marziale che sospendeva tutte le garanzie stabilite per legge e dava i pieni poteri ai consoli,

compreso quello di mettere a morte dei cittadini senza processo. Caio e i sostenitori furono

dichiarati nemici pubblici: era la prima volta che un senatus consultum ultimum si applicava contro

un cittadino romano.

Caio tentò inutilmente di trattare, poi intraprese la resistenza armata sull’Aventino, fuori dal

pomerio. Ci si avviava alla guerra civile. Di fronte alle forze soverchianti del console, Caio cercò di

uccidersi, ma i suoi seguaci lo spinsero a fuggire in un bosco. Quando però egli si vide senza più vie

di fuga e con gli inseguitori alle calcagna, ordinò a un servo fedele di dargli la morte. I suoi nemici

sfogarono il loro furore persino sul suo cadavere. Ben 3000 graccani furono uccisi negli scontri o in

carcere. Le case dei Gracchi furono distrutte e la loro memoria maledetta, sebbene tra il popolo

restasse vivo il ricordo di coloro che tanto avevano fatto per il suo bene.

Lo smantellamento della riforma

Le riforme di Caio avevano certamente avvantaggiato le classi escluse dal potere, ma, mentre i

cavalieri non si lasciarono defraudare dei nuovi diritti acquisiti – avevano la forza economica per

resistere alle pressioni della nobilitas –, i ceti più umili si videro a poco a poco sottrarre i vantaggi

garantiti dalle riforme. È vero che le colonie fondate da Caio sopravvissero, mentre quelle proposte

da Druso non furono invece mai fondate; le terre che i nullatenenti avevano ottenuto in concessione

divennero di loro proprietà, ma non fu affatto un vantaggio per loro: ebbero solo la libertà di

venderle ai latifondisti, contro cui non potevano concorrere. La riforma ottenne dunque l’effetto

contrario a quello voluto: accentrò ulteriormente la terra nelle mani di pochi ricchi sempre più

ricchi, che, a quanto pare, non erano in tutto più di duemila. L’età del consenso era finita ed era

appena iniziata la crisi della res publica.

4. Mario e Silla (112-79 a.C.)

4.1 Mario dalla parte dei populares

Un homo novus al potere

Di fronte alla crisi che i Gracchi avevano resa tragicamente manifesta, fu un homo novus a farla

esplodere come conflitto sociale insanabile. Caio Mario, nato presso Arpino nel 156 a.C., da una

famiglia plebea di braccianti, crebbe in un ambiente semplice e severo. Abituato alla fatica e a

sopportare fame e freddo, privo di istruzione, si arruolò giovanissimo e combatté valorosamente

nell’assedio di Numanzia (133 a.C.), in Spagna, insieme all’alleato e suo futuro nemico, il numida

Giugurta. Nel 119 a.C. fu eletto tribuno della plebe, fece approvare una legge che limitava la

corruzione elettorale, e, con la sua fama di impavido combattente, riuscì a sposare una Giulia, di

un’antica famiglia nobile, sebbene allora non ancora potente quanto lo sarà con l’avvento del

celebre Giulio Cesare, di cui la donna era zia. Entrato a far parte della nobiltà, Mario poté essere

eletto pretore e quindi propretore in Spagna, provincia che amministrò con fermezza, garantendo

la sicurezza pubblica e acquistando ottima fama. Sarà Giugurta però a fornirgli l’occasione di

conquistare il consolato e un enorme potere a Roma.

Il bellum Iugurthinum

Sul trono di Numidia, alla morte del fedele alleato di Roma Massinissa, era succeduto Micipsa che

aveva allevato come figlio il nipote Giugurta, rimasto orfano. Il giovane si era distinto per la sua

intelligenza, il coraggio, ma anche la sfrenata ambizione che gli aveva permesso di guidare il regno

al posto dello zio, tutto dedito agli studi. Nell’assedio di Numanzia si era guadagnato col suo valore

militare e le sue doti fisiche il favore dei romani. Così lo zio, alla sua morte avvenuta nel 118 a.C.,

14

Da Cotroneo 19_2_13

lo lasciò come tutore dei propri figli ancora piccoli. Ma Giugurta non aveva nessuna intenzione di

dividere il regno coi due cugini. Così ben presto ne uccise uno e fece fuggire l’altro a Roma, sotto la

cui protezione Micipsa aveva lasciato il regno. Giugurta sapeva come trattare con i romani e

ottenne, con ampie elargizioni di denaro, che il regno fosse diviso e a lui toccasse la parte più

fertile. Poi pensò bene di attaccare il regno del cugino, assediarne la capitale Cirta, sconfiggere e

ucciderne il re e passare a fil di spada gli abitanti della città, tra cui molti mercanti italici, che vi

abitavano e avevano fornito il proprio aiuto durante l’assedio.

A Roma il popolo costrinse il senato, corrotto da Giugurta, a non tollerare l’offesa agli italici, posti

sotto la protezione romana, e a dichiarare guerra alla Numidia: era il 112 a.C. Per tre anni la

guerra si protrasse stancamente perché i generali romani, di origine nobile, si facevano corrompere

dall’oro di Giugurta e i soldati, senza più disciplina né interesse per la guerra, si comportavano più

da saccheggiatori e ladroni che da soldati. Finché fu inviato un console incorruttibile, il nobile

Quinto Cecilio Metello, che aveva con sé come luogotenente Caio Mario.

Roma in trionfo

Metello ripristinò la disciplina tra i soldati e riuscì, con varie azioni militari, a mettere in fuga

Giugurta, che si rifugiò presso il suocero Bocco, re della Mauritania. Mario, però, accusò Metello di

condurre la guerra fiaccamente e si candidò al consolato, suscitando lo sdegno del generale. Ma il

popolo, che ammirava Mario, lo elesse console per il 107 a.C. e gli affidò anche il comando delle

operazioni contro Giugurta al posto di Metello. La guerra si fece più spedita, ma non si concluse

finché non giunse da Roma il giovane questore Lucio Cornelio Silla, il quale, inviato come

ambasciatore dal re Bocco, seppe condurre le trattative con tale abilità da indurre il re a consegnare

il genero ai romani. Nel 105 a.C. la guerra era finita.

Mario, tornato a Roma, celebrò uno splendido trionfo, il cui principale ornamento fu proprio

Giugurta, condotto sul carro del vincitore abbigliato da re e in catene. Il re numida fu gettato in

carcere a patire la fame, finché, a quanto si disse, fu strangolato. Mario ottenne, in violazione della

legge annale, il consolato per altri sei anni consecutivi, perché un nuovo pericolo si era affacciato ai

confini settentrionali d’Italia ed egli pareva l’unico in grado di fronteggiarlo.

Il pericolo a nord e la riforma dell’esercito

Le tribù celtiche dei cimbri e dei teutoni da qualche anno si riversavano come una valanga dalla

Germania verso la Francia, col pericolo che superassero le Alpi e si presentassero in Italia. I romani

avevano tentato più volte di fermarli, ma erano stati ripetutamente sconfitti. Quando ormai i celti

erano sul punto di assalire l’Italia, il comando delle operazioni passò a Mario ed egli li attese al di

là delle Alpi con un esercito profondamente rinnovato.

La norma secolare che stabiliva che l’esercito romano fosse costituito dai proprietari terrieri non

consentiva più di reclutare soldati a sufficienza: di proprietari di terre ne erano rimasti pochissimi e

i più ricchi non aspiravano certo a militare come soldati semplici. Dovevano essere ancora i

contadini a farlo, ma essi erano ormai ridotti a proletari e non potevano avere accesso all’esercito.

Mario allora arruolò nullatenenti, non solo romani, ma anche italici e provinciali, come volontari,

attirandoli con una buona paga, la speranza di un grosso bottino e di terre da assegnare dopo la

vittoria; li condusse al di là delle Alpi, e, inquadrati da sottoufficiali veterani, li fece addestrare a

forza di marce e di scaramucce su obiettivi poco importanti.

Poi – era ormai il 102 a.C. – fece costruire un campo trincerato sulle sponde del Rodano nei pressi

di Aquae Sextiae, l’attuale Aix en Provence, punto di passaggio obbligato per i teutoni diretti in

Italia. I celti erano tanto numerosi che sfilarono per sei giorni davanti al campo romano, rivelando la

loro ignoranza in fatto di strategia militare, altrimenti non si sarebbero lasciati alle spalle il nemico.

Dopo poche ore Mario piombò alle loro spalle e, con soli 30 o 40.000 uomini, ne sterminò 100.000.

Poi passò in Italia e attese ai campi Raudii, presso Vercelli, i cimbri, che si comportarono come i

teutoni e si fecero massacrare (101 a.C.).

15

Da Cotroneo 19_2_13

Una riforma silenziosa

La scelta di Mario di arruolare volontari fu di fatto una vera e propria riforma dell’esercito, che

modificava in parte la struttura della legione, ma soprattutto introduceva un nuovo criterio di

reclutamento dei soldati che avrebbe rivoluzionato non solo l’esercito ma anche la politica, e

condizionato la storia stessa di Roma. Eppure la riforma passò senza clamore, quasi come una

trasformazione naturale e inevitabile. Gli effetti si sarebbero visti solo col passare del tempo.

Inizialmente furono evidenti soprattutto i vantaggi: i nullatenenti, una volta diventati soldati, si

dedicavano esclusivamente all’esercizio militare ed erano quindi molto più addestrati ed efficienti

dei contadini-soldato; non si dovettero più richiamare alle armi i cittadini costringendoli ad

abbandonare le proprie attività e a rallentare l’economia, anzi al contrario si garantivano nuovi posti

di lavoro a disoccupati che, altrimenti, sarebbero stati costretti alla miseria o a essere sfamati a

spese dello stato, mentre come soldati, pur ricevendo dallo stato un regolare stipendio, erano in gran

parte retribuiti col bottino sottratto ai nemici. Ne consegue che obiettivo principale dell’esercito era

quello di vincere in guerra per ottenere bottini e terre, mentre ben poco importava l’interesse dello

stato.

In capo a qualche anno l’esercito riformato da Mario si sarebbe perciò trasformato nell’esercito

personale di generali ambiziosi, che lo avrebbero usato per fini personali, anche contro il bene di

Roma.

Da generale geniale a politico inetto

A Roma Mario, di ritorno da tante campagne vittoriose, fu accolto come un “secondo Romolo”, un

ri-fondatore della città, e in segno di gratitudine ricevette in dono tutto il bottino di guerra, diventò

un ricchissimo proprietario di terre e poté dedicarsi alla vita politica. Ma non fu facile per un uomo

abituato solo alla vita e alla disciplina militare districarsi negli intrighi della politica. Per mantenere

le promesse fatte ai suoi soldati si alleò con i capi del partito popolare, Lucio Appuleio Saturnino e

Caio Servilio Glaucia, tribuni della plebe rispettivamente nel 104 e nel 103 a.C., molto esperti

nell’arte della politica, che gli diedero il proprio appoggio per la sua sesta candidatura consecutiva

al consolato. Saturnino poi propose che fossero distribuite terre nelle province a tutti coloro, romani

o non romani, che avessero militato per sette anni, cioè sin dalla guerra giugurtina, nelle legioni di

Mario, cioè ai suoi veterani. Mario, inviso ai senatori, si inimicò così anche i cavalieri e la plebe

romana, che non vedevano di buon occhio l’estensione dei privilegi dei cittadini romani ai non

romani. Le elezioni del 100 a.C. si svolsero in un clima da guerra civile, tra violenze e tumulti, in

cui i seguaci di Saturnino uccisero il candidato aristocratico al consolato. Mario, in quanto console

in carica, non seppe rifiutare il decreto del senato che gli imponeva di restaurare l’ordine pubblico,

cioè di provvedere a una sanguinosa repressione, in cui Glaucia e Saturnino furono lapidati dai

conservatori. Ma non per questo entrò nelle grazie del senato, anzi perse anche l’appoggio dei

populares che lo considerarono un traditore. Si ritirò allora a vita privata e partì per un viaggio in

Oriente.

4.2 La guerra italica

Tra conservazione e trasformazione

La fazione dei populares riprendeva la politica dei Gracchi e sembrava volesse ampliarla, con la

distribuzione di terre in territori extraitalici e l’equiparazione di romani e italici. In realtà era un

partito ormai privo degli ideali dei Gracchi, teso piuttosto a contestare i privilegi del senato, ma di

fatto non fu in grado di sostituire l’oligarchia in decadenza perché finì con l’essere guidato da

demagoghi che lo usavano per i propri fini.

Gli optimates, poi, avevano un enorme vantaggio sul partito avverso: proprio il senato. Era l’unica

istituzione stabile che non doveva essere rieletta ogni anno e non aveva bisogno di forzare i tempi,

com’erano costretti a fare invece i magistrati che, per attuare delle riforme, si trovavano spesso

costretti a tentare, anche con metodi violenti, di essere rieletti per avere più tempo a disposizione.

16

Da Cotroneo 19_2_13

Inoltre la classe dei cavalieri era politicamente instabile, si alleava con l’una o l’altra fazione, era

imprevedibile e diventava di fatto l’ago della bilancia. Nella vicenda di Saturnino, proprio la

defezione dei cavalieri ne aveva determinato la sconfitta e la morte.

Ma l’alleanza tra i ricchi possidenti terrieri e i finanzieri era molto precaria. L’ideale della nobilitas

rimaneva la conservazione, il rifiuto di ogni ulteriore espansione imperialistica e la pace nelle

province. Il ceto spregiudicato e dinamico dei cavalieri e la logica degli affari imponeva invece

l’estensione di Roma e lo sfruttamento dei provinciali, a volte così spietato da provocarne il

risentimento contro i dominatori.

Il pericolo a est

Nel primo decennio del I secolo a.C. si fece portavoce di questo risentimento il re del Ponto,

Mitridate VI, che dimostrava di volersi mettere a capo di un movimento di riscossa del mondo

ellenistico contro la dominazione romana. Il Ponto era una regione dell’Asia Minore orientale, tra

l’Armenia e il Ponto Eusino (il mar Nero), inglobata un tempo nell’impero persiano e poi in quello

macedone, ma trasformata in un regno ellenistico autonomo all’inizio del II secolo a.C. Proprio

sotto Mitridate VI, fautore di una politica espansionistica, stava assumendo un ruolo centrale in

Asia Minore e minacciava il controllo romano sulla penisola e in Grecia.

Il pericolo interno

All’inizio del nuovo secolo, troppi, a Roma, erano scontenti:

i nobili mal digerivano che agli equites fosse affidato il tribunale de repetundis;

i cavalieri pretendevano più potere e maggiore libertà d’azione;

il proletariato urbano chiedeva più risorse per vivere;

gli italici aspiravano alla cittadinanza.

Erano proprio gli italici a rappresentare il problema più urgente. Visto il contributo che avevano

dato alle guerre di espansione di Roma, pretendevano di diventare romani di pieno diritto e invece

erano trattati come i provinciali, vessati dalle tasse e dalle leve militari. Per di più, dal 126 a.C. era

loro vietato emigrare a Roma e nel 95 a.C. erano stati scacciati quelli che già vi abitavano.

Il tentativo fallimentare di Druso (91 a.C.)

Del disagio generale di Roma si fece portavoce Marco Livio Druso, un aristocratico, figlio di quel

Druso che si era opposto nel 122 a.C. a Caio Gracco. L’idea del figlio era invece quella di

riprendere le riforme di Caio e ampliare la base dello stato. Eletto tribuno nel 91 a.C., a vantaggio di

ciascuna delle categorie sociali di Roma propose perciò una serie di riforme che miravano a:

restituire i tribunali de repetundis ai senatori;

ammettere i cavalieri al senato, aumentandolo di 300 membri;

riprendere la riforma agraria, fondare nuove colonie, aumentare le distribuzioni semigratuite

di grano ai nullatenenti;

estendere la cittadinanza ai soci italici.

Le riforme ottennero però l’effetto opposto: senatori e cavalieri rinsaldarono l’alleanza reciproca,

voci allarmistiche accusarono Druso di volersi mettere a capo di una rivolta di italici, finché, alla

fine dell’autunno del 91 a.C., ignoti sicari pugnalarono e uccisero il tribuno.

La guerra inutile (91-88 a.C.)

L’inverno successivo, la penisola era in stato di guerra. Si creò una confederazione tra tutte le

popolazioni italiche, a esclusione delle ricche regioni dell’Etruria e dell’Umbria. I ribelli

proclamarono una repubblica federale con capitale Corfinio, nel territorio dei sanniti (oggi in

provincia dell’Aquila), ribattezzata per l’occasione Italica. La repubblica si diede proprie istituzioni

e coniò una propria moneta, su cui per la prima volta comparve il nome di Italia, a indicare tutti i

17

Da Cotroneo 19_2_13

diversi popoli della penisola, evidentemente ormai consapevoli di avere interessi, storia e

prospettive comuni.

La guerra sociale, così chiamata perché combattuta dai socii, gli alleati italici, partì da Ascoli

Piceno e si estese a macchia d’olio in tutta l’Italia centro-meridionale. Inizialmente gli italici, che

erano riusciti a raccogliere un esercito di 100.000 uomini, conseguirono un successo dopo l’altro e

si fecero pericolosamente vicini a Roma, da cui però furono allontanati da Mario, tornato in patria.

Il senato si rese conto che era una guerra che non si poteva vincere sul campo di battaglia: gli alleati

avevano lo stesso addestramento militare e la stessa esperienza dei legionari romani e da secoli

combattevano al loro fianco. Si decise allora di concedere la cittadinanza ai popoli di quelle

regioni che non avevano aderito alla confederazione, Etruria e Umbria, e poi la si promise a quelli

che avessero defezionato, abbandonando la guerra entro una data stabilita. Il comando della guerra

contro quelli che resistevano fu affidato a Silla, che si era distinto nella guerra giugurtina e in quelle

contro i cimbri e i teutoni, al comando di Mario. Egli fu spietato contro i soci italici fino a

costringerli alla resa nell’88 a.C.: solo alcune popolazioni continuarono a resistere a oltranza, in

focolai sparsi, soprattutto nel territorio dei sanniti.

La guerra si rivelò sostanzialmente inutile, perché costrinse Roma a concedere agli italici la

cittadinanza, per la quale sarebbe bastato approvare la proposta di Druso, evitando migliaia di morti

e devastazioni in tutta la penisola.

L’importanza di essere romano

Per comprendere i motivi che spinsero gli italici a intraprendere una guerra tanto rovinosa, occorre

chiarire che cosa significasse acquisire la cittadinanza romana. Essere cittadino romano comportava

infatti vantaggi concreti:

godere di diritti e garanzie giuridiche, come il diritto di appello in caso di condanna a

morte e il diritto a non essere torturati;

partecipare alla spartizione del bottino e delle terre confiscate al nemico in caso di vittoria

militare;

partecipare alla vita politica di Roma, votando nelle assemblee e presentando la propria

candidatura alle elezioni;

poter percorrere il cursus honorum fino alle più alte cariche e accedere anche al senato.

Come effetto di questi vantaggi, si otteneva anche il prestigio e l’onore di essere cittadini romani di

fronte agli abitanti dell’impero privi di tale diritto.

4.3 Silla dalla parte degli optimates

Silla su due fronti (88-83 a.C.)

Proprio gli abitanti delle province fecero sentire il proprio disagio, quando acclamarono come un

liberatore Mitridate VI, che aveva massacrato 100.000 cittadini romani e italici, stanziati, per

motivi commerciali, in Asia Minore. Conclusa la guerra sociale, il senato si affrettò a inviare in

Oriente contro Mitridate Silla, che, in ragione della sua vittoria sui soci italici, aveva ottenuto il

consolato nell’88 a.C.

Silla era però un aristocratico mal visto dai populares. Così, mentre era impegnato a Nola a

spegnere gli ultimi focolai della guerra sociale in Campania e da lì si preparava a partire per

l’Oriente, i populares fecero approvare l’assegnazione del comando della guerra mitridatica a

Mario, sebbene il generale avesse ormai settant’anni.

Per la prima volta si videro gli effetti drammatici della riforma dell’esercito: Silla allettò le sue

truppe con la prospettiva di un ricco bottino in Oriente e li convinse a marciare su Roma per togliere

a Mario il comando della guerra contro Mitridate. La consuetudine stabiliva che gli eserciti

potessero entrare in città solo per celebrarvi il trionfo. La marcia su Roma di Silla fu quindi un

colpo di stato. Nell’Urbe egli scatenò le sue sei legioni in una caccia all’uomo contro i seguaci di

Mario, il quale, da parte sua, si salvò fuggendo in Africa.

18

Da Cotroneo 19_2_13

Ripreso il comando della guerra come proconsole, Silla partì per la Grecia, dov’era stanziato un

contingente di Mitridate, assediò e conquistò Atene, alleata di Mitridate, quindi passò in Asia

Minore. I suoi soldati presero alla lettera le promesse del loro generale e, per quattro anni,

saccheggiarono, massacrarono, distrussero e si arricchirono. E vinsero la guerra, ristabilendo il

controllo romano sulla regione. Quando la situazione a Roma si fece preoccupante per lui, Silla

stipulò frettolosamente la pace con Mitridate e corse in patria, senza tralasciare di saccheggiare

tesori e prelevare risorse dalle province in cui passava. Nell’83 a.C. sbarcò a Brindisi con enormi

ricchezze.

La prima guerra civile (83-82 a.C.)

Mario era rientrato a Roma subito dopo la partenza di Silla per l’Oriente e aveva cominciato la

rappresaglia contro i sillani, instaurando un clima di terrore, ma nell’86 a.C. era morto. Quando

Silla giunse a Roma, il governo era ancora nelle mani dei populares, capeggiati dal figlio di Mario,

Mario il Giovane, che provvide a dichiarare Silla nemico pubblico e gli inviò incontro un esercito

per combatterlo. Lo appoggiavano anche molti italici, soprattutto sanniti, che odiavano Silla,

memori dei massacri da lui compiuti nella guerra sociale. Molti aristocratici invece fuggirono dalla

città per unirsi a Silla: tra essi Marco Licinio Crasso e Gneo Pompeo a capo di un piccolo esercito

personale, formato da amici, clienti e servi della sua famiglia.

Per due anni la penisola fu sconvolta da una terribile guerra civile, la battaglia decisiva si svolse il

25 ottobre 82 a.C., a Porta Collina, all’ingresso di Roma. Soprattutto per merito di Crasso, i

sanniti che tentavano di penetrare a Roma furono definitivamente sconfitti. Fu un massacro: degli

oltre 100.000 uomini di Mario, la metà perirono e 8.000 prigionieri furono tagliati a pezzi. Le teste

decapitate dei generali furono issate sulle picche e portate in processione sotto le mura di Preneste,

dove si era rifugiato Mario il Giovane e che Silla cinse d’assedio. La resistenza dei popolari fu

vana, Mario si fece uccidere e la sua testa mozzata fu portata a Roma e issata nel Foro. I pochi

mariani superstiti si rifugiarono in Spagna.

Silla dittatore (82-79 a.C.)

Silla, entrato a Roma da trionfatore, ottenne il titolo di Felix, “baciato dalla Fortuna”, una statua

equestre in bronzo, la prima a Roma, e l’elezione a dittatore perpetuo per la riforma delle leggi e

la restaurazione della repubblica (dictator legibus scribundis et rei publicae costituendae).

L’antica magistratura straordinaria della dittatura, che, in caso di pericolo estremo per lo stato nel

corso di una guerra, affidava il comando supremo a un solo uomo per la durata di soli sei mesi, non

era più stata attribuita dopo le guerre puniche. Ora Silla la ripristinava in una forma non prevista

dalla costituzione: egli diventava dittatore a tempo indeterminato, in periodo di pace e con

l’incarico di riformare la costituzione promulgando nuove leggi, compito che invece spettava ai

comizi.

Innanzitutto Silla avviò, con la stesura di lunghe liste di proscrizione, una politica di feroci