ARIA TERRA ACQUA FUOCO: DA PAGUS AD URBS

Il Ratto delle Sabine

Fatta Roma, bisognava fare i Romani. Il primo problema che Romolo dovette

affrontare fu quello di popolare la sua neonata Città che era già «così potente da

poter rivaleggiare militarmente con qualunque popolo dei dintorni» (Livio, Ab

Urbe Condita). Poiché le risorse umane locali scarseggiavano, Romolo pensò

bene di creare sul Campidoglio l’Asylum, un luogo di rifugio dove potevano

trovare riparo fuorilegge, banditi, ladri, assassini e perfino schiavi fuggitivi, ai

quali veniva poi concessa la cittadinanza romana. Il problema, però, era ancora

irrisolto perché mancavano le donne: senza famiglie, senza posterità, la vita

sociale non era possibile. In un primo momento Romolo si comportò da

gentiluomo ed inviò ambascerie nei paesi vicini per cercare alleanze e

soprattutto mogli. Ma i popoli confinanti, già preoccupati per l’incipiente

grandezza di Roma, si rifiutarono di dare le loro figlie in spose a quegli uomini

che godevano di pessima fama e consigliarono i Romani di «aprire a Roma un

asilo anche per le donne, che allora sarà davvero un degno accoppiamento» (Livio,

Op. cit.). I Romani non la presero bene, ma fecero finta di nulla e ricorsero

all’astuzia: allestirono dei giochi solenni in onore del dio Conso e invitarono i

Sabini, i Ceninensi, gli Antemnati e i Crustumerii allo scopo di rapire le loro

donne nel bel mezzo dello spettacolo. Attratta dall’avvenimento, e curiosa di

vedere da vicino la nuova città, arrivò moltissima gente. La festa era in pieno

svolgimento quando, a un segnale convenuto, Romolo e i suoi uomini estrassero

le spade, catturarono le giovani donne prendendole in braccio e misero poi in

fuga i loro padri e fratelli. A parziale discolpa dei Romani, gli storici dell’epoca

riportarono che non venne rapita nessuna donna maritata, ad eccezione di

Ersilia della quale ignoravano la condizione di mater familias. Il numero delle

fanciulle rapite varia molto secondo gli autori: per Livio erano 30, per Varrone

527 e per Dionigi 683; Plutarco, invece, fa notare che l’usanza in uso ai suoi

tempi (ma anche ai nostri) di sollevare la sposa quando varca per la prima volta

la soglia di casa è per l’appunto un ricordo del ratto. Ovviamente, i parenti

maschi delle giovani rapite giurarono vendetta. Romolo cercò di placare gli

animi spiegando che era stato il dio Conso a consigliare il ratto, dato che i capi

dei popoli vicini si erano ingiustamente rifiutati di stipulare alleanze e

matrimoni con i Romani. La spiegazione non soddisfece gli offesi e, prima ancora

dei Sabini, mossero guerra ai Romani i popoli di tre città oggi scomparse:

Caenina (corrisponde alla zona di ponte Mammolo), Antemnae (nell’area di

Monte Antenne) e Crustumerium (a nord di Fidene, sulla riva sinistra del

Tevere). Romolo le sconfisse e dopo aver ucciso Acrone, re di Caenina, ne spogliò

il cadavere per dedicare le sue spolia opima a Giove. Le tre città furono distrutte

e i loro abitanti costretti a trasferirsi a Roma. Il Fondatore, poi, affrontò i Sabini,

guidati dal loro re Tito Tazio. Nonostante le forze soverchianti del nemico e

nonostante il tradimento di Tarpea, che permise ai Sabini di penetrare nell’Arx,

la Rocca Capitolina, i Romani, aiutati dal dio Giano e da Giove Statore (“che

resiste”, “che ferma”) affrontarono i Sabini guidati da Mezio Curzio e li

sconfissero nella battaglia che si svolse nella valle acquitrinosa (dove poi

sorgerà il Foro) fra il Campidoglio e il Palatino in un punto che sarà poi chiamato

Lacus Curtius1.

Sulla vittoria romana, tuttavia, influì non solo l’intervento divino ma soprattutto

quello delle donne rapite che, guidate da Ersilia, si gettarono fra i due eserciti

chiedendo la pace, con in braccio i figli avuti dai Romani. E pace ottennero.

Romolo e Tito Tazio cavalcarono insieme fino al Campidoglio e il tratto di strada

che percorsero fra i due popoli festanti fu per questo chiamato Via Sacra. Dopo

la battaglia del lago di Curzio, Romolo, sciolse il voto fatto a Giove Statore e gli

elevò un tempio nel Foro2. Poi, in segno di riconoscenza verso le donne, le onorò

istituendo le Matronalia.

La cittadinanza di Roma, così, si accrebbe inglobando i Sabini. Romolo e Tito

Tazio fusero i due popoli e stabilirono di regnare insieme regolando la loro

successione, alternativamente, fra un romano e un sabino.

Romolo, I Re di Roma

Stipulata la pace fra Romani e Sabini, Romolo e Tito Tazio condivisero il potere

nei primi anni di vita di Roma.

Sebbene uniti in un unico popolo, i Quiriti, Romolo lo divise in tre tribù: i

Ramnenses, i Romani, che prendevano il nome da Romolo; i Titientes, i Sabini, da

Tito Tazio; i Luceres, genti di varia provenienza3. I Sabini, detti anche Curiti in

quanto originari di Curi (Passo Corese), andarono a vivere sul Colle che da loro

prese nome di Quirinale4 e su questo Tito Tazio stabilì la sua regia. I Romani,

invece, continuarono a vivere sul Palatino e Romolo continuò a vivere vicino alla

capanna di Faustolo, in una altrettanto semplice capanna chiamata

pomposamente domus Romuli.

In campo religioso, Sabini e Romani partecipavano alle rispettive feste e riti

sacri, senza eliminare nessuno di quelli che ciascun popolo aveva fino a quel

momento celebrato singolarmente.

Poi, a detta di Plutarco, dopo cinque anni Tito Tazio cadde in un’imboscata a

Lavinio e Romolo rimase solo a governare in una forma di monarchia unica nella

storia del mondo: un re elettivo che saliva al trono perché scelto dal popolo e

non per diritto di successione.

Il Re divise ognuna delle 3 tribù in 10 curie5 (in totale 30 curie), ciascuna delle

quali si suddivideva a sua volta in 10 decurie che si riunivano in assemblee

(comizi curiati) nelle quali venivano prese a maggioranza le più importanti

decisioni circa la vita dei cittadini. Nel governo della Città, Romolo era

coadiuvato dal Consiglio degli Anziani (un organo che era anche responsabile

dell’elezione del Re), composto di 100 membri6 divisi in Patres (Patrizi), i capi

delle famiglie (gens, gentes) più importanti, che appartenevano al Consiglio per

diritto di nascita, e Coscripti (Aggiunti), scelti fra i plebei per particolari meriti.

In seguito sarà chiamato Senatus (da senex, “vecchio”). Le assemblee si riunivano

nel Comizio nella valle del Foro.

Ogni curia contribuiva all’esercito fornendo una centuria (100) di fanti e una

decuria (10) di cavalieri.

Romolo divise i cittadini in due grandi classi sociali: i Patrizi e la moltitudine dei

cittadini che poi, in epoca repubblicana, saranno chiamati Plebei (da plebs,

“moltitudine”, “calca”). Questi non avevano alcun diritto politico e la loro unica

forma di tutela era quella di diventare cliens, “cliente”, di un patrizio offrendogli

servizi in cambio di protezione.

La tradizione gli attribuisce la compilazione del primo calendario in base al

quale l’anno era composto di dieci mesi ed iniziava con il mese da Romolo

dedicato a Padre Marte: marzo.

Sebbene fortemente impegnato “a fare i Romani”, Romolo, tra riforme e

istituzioni, trovò anche il tempo di “fare Roma” più grande: conquistò Medullia

(nei pressi di Sant’Angelo Romano), Fidene (Castel Giubileo) e Cameria (nord est

di Roma) e sconfisse la città etrusca di Vejo che costrinse ad una tregua di cento

anni ottenendone in cambio i territori dei Septem pagi (“Sette villaggi”, ad ovest

del guado sul Tevere, la futura Isola Tiberina).

Plutarco, nella sua Vita di Romolo, narra che, inorgoglito delle vittorie, «con

grande arroganza abbandonò la precedente tendenza democratica per sposare un

modello di monarchia assoluta, opprimente ed intollerabile». Romolo,

abbandonate le semplici vesti di pastore, indossava un mantello purpureo e una

toga bordata di porpora, dava udienza assiso su un trono, attorniato da alcuni

giovani, chiamati celeres (“veloci”, una specie di guardia del corpo del re, poi

abolita da Numa Pompilio) e si faceva precedere da dodici littori (dal latino

lictores, da ligare, “legare”) recanti ognuno la scure, simbolo del potere

esecutivo, che spuntava dalle verghe di betulla “legate a fascio” con stringhe di

cuoio rosso. In realtà, l’istituzione dei littori derivava dagli Etruschi, ma Romolo

li stabilì in numero di dodici per alludere alla visione dei dodici avvoltoi che gli

aveva consentito di essere il Fondatore prescelto. Ormai il Consiglio degli

Anziani era tale solo di nome in quanto di fatto Romolo era il solo a governare e i

Patres avevano l’unico privilegio di essere informati per primi sulle decisioni

prese dal Re.

Romolo governò per 37 anni poi un giorno, il 5 o il 7 luglio del 716 a.C., all’età di

57 anni rese l’anima agli Dei e la sua morte, come la sua nascita, fu legata ad un

avvenimento prodigioso e sovrannaturale.

Romolo stava passando in rassegna l’esercito schierato alla Palus Caprae7 nel

Campo di Marte, quando si verificò una eclissi di sole, accompagnata da un

violento temporale. In quel buio improvviso, squarciato dai lampi, si

scatenarono un vento impetuoso e una pioggia torrenziale che costrinsero tutti a

darsi alla fuga, in cerca di riparo. Quando il temporale cessò e il sole tornò a

risplendere, tutti uscirono dai loro rifugi, tutti tranne Romolo, sparito nel nulla.

Alla plebe, inquieta per la sparizione del suo Re, fu detto che Romolo era stato

portato in Cielo dagli Dei, così come a suo tempo era accaduto ad Enea, ed era

divenuto un dio egli stesso. Per dare maggiore credibilità all’accaduto fu fatto

venire da Alba un vecchio compagno di Romolo, Proculo Giulio, il quale raccontò

che «stamattina o Quiriti, verso l’alba, Romolo, padre di questa citt{, è

improvvisamente sceso dal cielo e apparso davanti ai miei occhi. (...) Va e annuncia

ai Romani che il volere degli Dei è che la mia Roma diventi la capitale del mondo.

Che essi diventino pratici nell’arte militare e tramandino ai loro figli che nessuna

potenza sulla Terra può resistere alle armi romane» (Tito Livio, Ab Urbe condita).

Infine, chiedeva di essere onorato come un dio con il nome di Quirino e

reclamava un tempio in suo onore. Senatus Populusque Romanus lo

accontentarono, istituirono in suo onore le feste delle None Caprotine e lo

relegarono fra i miti anziché dargli un posticino fra le pagine della storia: se

avessero scelto di farne un personaggio storico avrebbero dovuto riportare che

in realtà tutta la faccenda era stata solo uno squallido regicidio. Infatti, come

racconterà Plutarco (che era greco e dunque poco propenso a nascondere i

“fattacci” dei Romani), «...essendo Romolo mancato in un attimo, non fu più vista

alcuna parte del suo corpo, né reliquia delle sue vesti. Per cui alcuni s’immaginano

che i senatori, avendolo assalito e trucidato nel tempio di Vulcano, ne avessero

smembrato il corpo, e ripostane ognuno una parte in seno, l’avessero portato via»

(Questioni Romane).

Dopo la morte di Romolo la Città cadde in preda a disordini di ogni tipo. Secondo

i patti, al romano Romolo sarebbe dovuto succedere un re sabino, ma i Romani

erano poco inclini a mettere sul trono un re “straniero” e la lotta per la

successione al trono aprì aspri conflitti fra le famiglie romane.

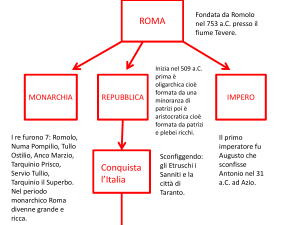

Tra il 753, anno della Fondazione, e il 509, primo anno della Repubblica,

trascorrono 244 anni durante i quali si avvicendano Sette Re, con una media di

35 anni di governo a testa: troppi anni per un regno e troppo pochi il numero dei

Re. Basandosi sulla tradizione più consolidata, a Romolo successero il sabino

Numa Pompilio (715-672 a.C.), il romano Tullo Ostilio(672-640 a.C.), il sabino

Anco Marcio(640-616 a.C.) e gli etruschi Tarquinio Prisco (616-579 a.C.), Servio

Tullio (578-535 a.C.) e Tarquinio il Superbo (534-510 a.C.).

Conso

Antichissima divinità romana, dai caratteri misteriosi e discussi. Livio lo definiva

“Nettuno Equestre”, Plutarco “Dio del Consiglio” e Dionigi “un genio ineffabile,

guida e custode dei segreti disegni”. Tutti gli antichi autori ne parlano a

proposito del “Ratto delle Sabine” e gli attribuiscono il consiglio dato a Romolo

di rapire le donne.

In origine Conso rappresentava probabilmente il seme generatore (conserere,

“seminare”, “piantare”) e questa ipotesi è avvalorata dal fatto che le feste in suo

onore, Consualia, si svolgevano due volte l’anno: dopo la semina (15 dicembre) e

dopo il raccolto (21 agosto). Era spesso affiancato alla dea Ops8 che assicurava

l’abbondanza dei raccolti. In epoca arcaica Conso era venerato con un altare

sotterraneo in una valle sempreverde di mirti sacri a Venere, detta Valle Murcia.

In questo luogo, dove poi Tarquinio Prisco costruirà il Circo Massimo, Conso

viveva nascosto ed invisibile, per tutto il tempo che intercorreva fra una festa e

l’altra: simbolo del seme affidato alla terra e che in esso rimane nascosto sino al

suo germoglio. Ed infatti, un’altra etimologia fa derivare il nome Conso da

condere, “nascondere”. Livio, parlando del Ratto delle Sabine, fa risalire a

Romolo l’istituzione dei Consualia: «Romolo organizza apposta dei giochi solenni

in onore di Nettuno equestre e li chiama Consualia. Quindi ordina di invitare i

popoli vicini». Plutarco narra invece che Romolo «in primo luogo fece diffondere

la notizia che era stato ritrovato, nascosto sottoterra, un altare di un dio: dio che

era chiamato Conso, che secondo alcuni vuol dire consigliere (...) secondo altri il

dio era Poseidone equestre». Proprio per l’accostamento a Nettuno (il gr.

Poseidone), cui era sacro il cavallo, nei giorni dei Consualia l’ara del dio veniva

dissotterrata e Conso era celebrato con corse di cavalli e di asini inghirlandati

con fiori di campo. Nel 272 a.C., dopo la resa di Taranto, il console Papirio

Cursore fece costruire un tempio dedicato a Conso sull’Aventino, probabilmente

nei pressi delle terme Surane (adiacenze chiesa di S. Prisca).

Ersilia

Hersilia, “Rugiada”, secondo la tradizione riportata da Plutarco era l’unica donna

sposata fra quelle rapite dai Romani, ma a tale proposito precisa che «i rapitori

non lo sapevano; ciò dimostra che i Romani giunsero al ratto non per violenza o

per compiere un’ingiustizia, ma (...) spinti da gravissime necessit{». Un’altra

versione, citata da Macrobio9, sostiene che Ersilia fosse andata in sposa al

romano Ostilio al quale diede un figlio, Osto Ostilio, nonno di Tullo Ostilio, terzo

Re di Roma. La leggenda più diffusa, quella riferita da Plutarco, narra invece che

Ersilia divenne la moglie di Romolo al quale diede due figli, una femmina ed un

maschio: Prima e Aollio, poi chiamato Avilio. Quando Romolo fu elevato fra gli

Dei, seguì il marito nell’apoteosi e onorata con il nome di Hora Quirini. Le fonti

classiche non si dilungano oltre né ci dicono che fine fecero i figli di Romolo.

Spolia opima

Letteralmente “spoglie”, “bottino ricco”. Questo tipo di consacrazione consisteva

nella dedica dell’armatura, delle armi e degli effetti personali che il comandante

romano toglieva al comandante nemico ucciso in singola tenzone.

«Romolo tagliò all’interno dell’accampamento romano una quercia molto grande,

dandole la forma di un trofeo e vi appese le armi di Acrone. (...) Egli

personalmente, indossata una veste, mise sulla testa dai lunghi capelli una corona

di alloro. Sollevando il trofeo, che teneva appoggiato sulla spalla destra, camminò

intonando i canti della vittoria, seguito dall’esercito e accolto dai cittadini con

gioia e stupore. Questa processione costituì un modello a cui ispirarsi per quelle

future da celebrare. Il trofeo fu dedicato a Giove Feretrio» (Plutarco, Vita di

Romolo), al quale Romolo innalzò un tempio sul Campidoglio.

«Portando le spoglie del comandante nemico ucciso (...) Romolo salì sul

Campidoglio. Lì, dopo averle poste sotto una quercia sacra ai pastori, insieme con

un dono, tracciò i confini del tempio di Giove e aggiunse al dio un cognome: “Io

Romolo, re vittorioso, offro a te, Giove Feretrio, queste armi regie, e dedico il

tempio tra questi confini (...) in modo che sia dedicato alle spoglie ricche che coloro

che verranno dopo di me porteranno qui dopo averle sottratte a re e comandanti

uccisi in battaglia”. Questa è l’origine del primo tempio consacrato a Roma» (Tito

Livio, Ab Urbe condita).

Il tempio di Giove Feretrio - secondo la tradizione il primo edificio sacro

costruito a Roma - fu dedicato a Giove in quanto Feretrius, un epiteto che alcuni

studiosi fanno derivare da fero, “portato”, perché a lui venivano “portate”, offerte

le spolia opima, o da ferculum, una sorta di barella sulla quale venivano

trasportate le spolia. Più verosimilmente, Feretrius vuol dire “che colpisce” (da

ferire, “colpire”, “uccidere”) e non a caso il signum di Giove Feretrio era una

pietra dura, custodita nel tempio, che Carandini identifica con un’ascia

preistorica che rappresentava il fulmine e con la quale veniva immolata una

scrofa al termine della ovatio che concludeva la processione che dalla Velia si

snodava lungo la via Sacra fino al Campidoglio. Sempre secondo Carandini, il

tempio si trovava nell’area del Palazzo dei Conservatori e in origine era una

capanna con un’ara antistante. Ricostruito più volte, il tempio - il cui aspetto è

conosciuto solo da una moneta del 44 a.C. - sorgeva su un alto podio gradinato,

era di dimensioni piuttosto ridotte, aveva quattro colonne sulla fronte e una

ricca trabeazione.

La dedica delle spolia opima fu ripetuta soltanto altre due volte nella lunga storia

di Roma: nel 437 a.C. da Aulo Cornelio Cosso che dedicò le spolia di Lars

Tolumnius, re di Veio; nel 222 a.C. da Marco Claudio Marcello che dedicò le

spolia di Viridomaro, re dei Galli Insubri.

Tarpea

È una delle figure più ambigue della mitologia romana, tanto che nel ciclo

leggendario che la riguarda passa dal ruolo di traditrice a quello di eroina.

La tradizione più diffusa narrava che la giovane, figlia di Spurio Tarpeio,

comandante delle guardie del Campidoglio, si era perdutamente innamorata di

Tito Tazio. Aiutata da una serva (o dalla nutrice), Tarpea fece sapere al re sabino

di essere pronta a tradire Roma, a patto che egli la sposasse. Tito Tazio accettò e

la giovane riuscì a farlo entrare con il suo esercito nell’Arx Capitolina. Tito Tazio,

però, non mantenne la promessa e la fece uccidere dai suoi soldati che le

lanciarono addosso i loro pesanti scudi.

Un’altra versione del mito offre un’immagine meno romantica di Tarpea che

avrebbe tradito in cambio di “ciò che Tito Tazio e i suoi soldati portavano al

braccio sinistro”, intendendo i preziosi bracciali d’oro con i quali si ornavano i

Sabini. Questi ripagarono la traditrice schiacciandola sotto il peso dei loro scudi,

“che portavano al braccio sinistro”.

I Romani, poi, “giustiziarono” a loro volta il cadavere della giovane lanciandolo

dalla rupe che da lei prese nome - Mons Tarpeius, Rupe Tarpea - e dalla quale, da

allora, furono gettati i criminali in genere e i traditori in particolare.

Comunque siano andati i fatti, i mitografi romani cercarono di scagionare Tarpea

dall’infamia del tradimento e versioni più recenti della leggenda originaria

raccontavano che la giovane aveva solo fatto finta di tradire Roma. La sua

richiesta di darle “ciò che portavano al braccio sinistro” avrebbe avuto l’unico

scopo di farsi consegnare gli scudi dai soldati sabini che sarebbero così entrati

indifesi nella Cittadella. I Sabini, accortisi dell’inganno, l’avrebbero trucidata nel

modo descritto. Quest’ultima versione ebbe tale consenso popolare che i Romani

le tributarono un culto locale sul Campidoglio, onorandola come un’eroina.

Al di là delle versioni più o meno favorevoli a Tarpea, è certamente più realistico

che si tratti di una mistificazione storica: come poteva Spurio Tarpeio avere una

figlia giovinetta visto che Roma era stata fino a pochissimo tempo prima una

città senza donne? La verità storica è un’altra: l’Arce Capitolina cadde in mano ai

Sabini perché i Romani non seppero difenderla e il mito della traditrice Tarpea

fu solo una menzogna degli storici di parte per coprire una disfatta militare.

Matronalia

Si svolgevano alle Calende di marzo in onore di Giunone Lucina. Il tempio

dedicato a Giunone Lucina sull’Esquilino era stato consacrato il primo marzo del

375 a.C. e Ovidio afferma che Romolo era nato il primo marzo e che proprio in

questo giorno le donne sabine rapite dai Romani si recarono sul campo di

battaglia e riuscirono a far cessare la guerra fra Sabini e Romani. Secondo

Plutarco, le Sabine si gettarono «tra le armi e i cadaveri, piangendo e urlando,

come invasate da un dio, e andarono incontro ai mariti e ai padri; alcune tenevano

tra le braccia i figlioletti» (Vita di Romolo). Le Matronalia, cui partecipavano solo

le donne sposate, presentavano alcune analogie con i Saturnalia: in quel giorno

le serve e le schiave godevano di ampia libertà e le loro padrone preparavano e

servivano una cena in loro onore. In quel giorno i mariti colmavano le mogli di

attenzioni e facevano loro molti regali fra i quali non potevano mancare un

umbella (ombrellino parasole), in segno di onore e tutela, e una clavis (chiave),

simbolo propiziatorio di facili parti.

None Caprotine

Erano feste talmente antiche che persino gli autori classici facevano fatica a

ricostruirne il mito originario discordando sia sul giorno del culto che sulla

divinità al centro dei riti.

Plutarco (Vita di Romolo) le chiama indifferentemente Poplifugia o None

Caprotine e afferma che si riferiscono entrambe alla scomparsa di Romolo sia

perché il rito consisteva nel simulare la fuga del popolo e la confusione che si era

scatenata al momento dei fatti, sia perché la commemorazione avveniva alla

Palus Caprae. Però questa ipotesi di un’unica festa è contraddetta dagli altri

mitografi e persino dallo stesso Plutarco in un’altra sua opera (Vita di Camillo). Il

Vaccai (Feste di Roma antica) dimostra che in effetti si trattava di due feste

distinte, ma connesse in quanto entrambe celebravano in due giorni diversi due

fasi di un unico avvenimento: le Poplifugia (5 luglio) in ricordo della fuga del

popolo e della gran confusione, le None Caprotine (7 luglio) la sparizione di

Romolo.

Se sul significato delle Poplifugia sembra che non vi siano dubbi, sull’origine e

significato delle None Caprotine non tutti gli autori sono d’accordo.

Varrone, Plutarco e Macrobio, infatti, fanno risalire l’istituzione della festa ad un

avvenimento accaduto intorno al 390 a.C. Approfittando della debolezza in cui

versava Roma dopo l’invasione dei Galli guidati da Brenno, i Latini assediarono

la Città e chiesero in riscatto ai Romani le loro giovani vergini, come unica

alternativa ad una totale distruzione dell’Urbe. Gli uomini di Roma, ovviamente,

esitavano a piegarsi a tali disonorevoli condizioni, quando una bella schiava di

nome Filotide (o Tutola) propose ai Romani uno stratagemma che avrebbe

salvato donne e onore: lei e alcune graziose schiave, vestite da donne libere, si

sarebbero recate nell’accampamento dei Latini, li avrebbero circuiti e poi fatti

ubriacare. A questo punto i Romani sarebbero entrati indisturbati nel campo

nemico. Il Senato acconsentì e tutto si svolse come programmato da Filotide.

Infatti, quando tutti i Latini, ubriachi, caddero in un sonno profondo, Filotide,

dall’alto dei rami di un fico selvatico, fece con una lampada il segnale convenuto

di via libera ai Romani che giunsero di corsa e massacrarono tutti i Latini.

In ricordo dell’eroico gesto di Filotide e delle sue compagne furono istituite le

None del Fico o None Caprotine (da caprifico, fico selvatico) alle quali potevano

partecipare tutte le donne, sia libere che serve, tanto che la festa era anche

chiamata Ancillorum Festum, Festa delle Serve. La festa si concludeva con

l’offerta alle donne di un grande banchetto allestito sotto una pergola di rami di

fico selvatico.

Altre interpretazioni della festività riferivano che le None Caprotine così si

chiamavano in onore di Giunone Caprotina, venerata in tutto il Lazio con il nome

di Giunone Sospita (Protettrice), alla quale in quel giorno si sacrificava sotto un

fico selvatico offrendo alla dea la linfa dell’albero. A Roma i riti si svolgevano nel

tempio di Giunone Sospita nel Foro Olitorio (San Nicola in Carcere) che ospitava

una statua della dea che sia Cicerone che Festo descrivono ornata con una

doppia veste cinta alla vita, armata di lancia e scudo e il capo coperto con una

pelle di capra le cui zampe erano annodate sul petto, da cui l’appellativo

caprotina.

Ovatio e Triumphus

Ovatio: l’ovazione, o piccolo trionfo, era una cerimonia con cui venivano resi gli

onori a un generale vittorioso. L’origine della parola è controversa fin

dall’antichità. La maggior parte degli autori vi vede la radice latina ovis, pecora,

animale immolato al termine della cerimonia. Dionigi la fa derivare dalla parola

greca euòi, (evoè), grido di gioia delle baccanti, Festo dalla parola ovantes, a sua

volta derivata dal grido gioioso “O! O!” lanciato dai soldati vittoriosi. L’ovatio,

decretata dal Senato romano, veniva concessa in occasione di guerre di minore

importanza, quando il nemico non era degno di Roma (ad esempio pirati e

schiavi), quando il conflitto si era concluso con poco o nessun spargimento di

sangue o non c’era stato pericolo per l’esercito. Poteva essere accordata anche

ad un generale che aveva condotto una campagna vittoriosa nel corso di una

guerra non ancora conclusa. Il generale al quale era dedicata l’ovatio entrava in

città a piedi (nel trionfo su una biga trainata da due cavalli bianchi), indossava la

toga praetexta del magistrato (una toga con una striscia color porpora, a

differenza dei generali trionfanti che indossavano la toga picta, completamente

viola e ornata con ricami d’oro) e si cingeva la fronte con la corona ovalis, una

corona di mirto, in luogo della corona triumphalis di alloro. Il Senato non

precedeva il generale, come avveniva nel trionfo, e di solito i soldati non

partecipavano alla parata.

Triumphus: il trionfo (dall’etrusco triumpe; in origine questo termine designava

una musica e una danza) era la più alta onorificenza militare concessa dal Senato

al comandante vittorioso di una guerra che avesse visto almeno cinquemila

nemici caduti. In età imperiale fu concesso solo agli Imperatori. In origine era

una pratica religiosa di purificazione dell’esercito vittorioso che tornava dalla

guerra ma già in epoca repubblicana si era trasformata in una sfarzosa

dimostrazione del potere romano: nel corteo veniva esibito il bottino di guerra e

fatte sfilare grandi tavole su cui erano incisi i dati e gli avvenimenti salienti della

campagna militare. Su una di queste tavole, nel suo trionfo del Ponto, Cesare fece

scrivere il celebre veni, vidi, vici.

Il trionfo era occasione di grande festa popolare alla quale partecipavano in

massa i cittadini che acclamavano il trionfatore con grida di esultanza e lancio di

fiori. Il corteo, aperto da trombe, si articolava in tre parti. Il primo settore era

riservato al bottino e alle tavole esplicative portati a piedi e su lunghe colonne di

carri; dietro a questi, gli ostaggi e i prigionieri in catene. La parte centrale del

corteo era riservata al trionfatore: funzionari, magistrati e senatori precedevano

il carro del trionfatore seguito dai parenti maschi a cavallo. Il trionfatore stava

ritto su un carro sfarzosamente decorato e trainato da quattro cavalli che da

Cesare in poi saranno bianchi. Portava le antiche insegne regali: indossava vesti

di porpora ricamate d’oro e una corona d’alloro sulla testa; nella mano destra

teneva un ramoscello d’alloro e nella sinistra uno scettro d’avorio. Uno schiavo

gli sorreggeva sul capo una pesante corona d’oro e, affinché non suscitasse

l’invidia degli Dei e per metterlo in guardia dalla presunzione, gli ripeteva

continuamente: «Ricordati che devi morire! Guardati attorno! Ricordati che sei

solo un uomo!». Il corteo era chiuso dall’esercito che marciava al ritmo di inni

militari, di canti agli Dei e di canzonacce di scherno rivolte al trionfatore.

Il momento culminante del trionfo era il sacrificio nel tempio di Giove Capitolino

che veniva celebrato non appena arrivava la notizia che nel vicino Tullianum

era avvenuta l’esecuzione di almeno uno dei prigionieri nemici. Infine, il

trionfatore offriva un banchetto pubblico ai soldati e ai cittadini.

Secondo le ipotesi più accreditate questo era il percorso del corteo: iniziava nel

Circo Flaminio (Portico d’Ottavia), costeggiava l’area del Teatro di Marcello ed

entrava nel Foro Olitorio, attraversava l’area sacra di S. Omobono, imboccava il

vico Iugario ed entrava nella piazza del Foro Romano. A questo punto tornava

indietro per il Vicus Tuscus, entrava nel Foro Boario, percorreva la valle Murcia

(Circo Massimo), costeggiava il Palatino in corrispondenza dell’attuale via di S.

Gregorio, entrava nuovamente nel Foro percorrendo la via Sacra e risalendo il

Clivo Capitolino giungeva al Tempio di Giove Capitolino.

Tullianum

«Per intimorire la crescente audacia criminosa» e perché ormai i cittadini «non

distinguevano più fra le azioni giuste e le ingiuste, e avvenivano dei delitti senza

che se ne scoprisse l’autore» (Tito Livio) Tullo Ostilio (III Re) - prendendo ad

esempio il carcerem dei circhi, vale a dire lo steccato che tratteneva i cavalli

prima della corsa - “inventò” il carcere, ovvero un luogo dove rinchiudere i

delinquenti prima della loro ultima corsa verso la morte... Altri autori

affermavano che il carcere era detto Tullianum perché sorgeva presso un tullus,

una sorgente, o dalla sua forma a tholos (un ambiente circolare che si restringe

verso l’alto). In generale si ritiene che l’edificio originario fosse una cisterna che

raccoglieva le acque del Campidoglio, prosciugata alla meglio e chiusa da una

copertura in legno. Nei secoli successivi la copertura in legno fu sostituita da una

in muratura e su questa venne edificato un secondo ambiente, comunicante con

il sottostante attraverso una botola. Il piano superiore ospitava i detenuti in

attesa di giudizio, mentre nel piano inferiore venivano eseguite le condanne a

morte mediante strangolamento eseguito a mani nude. Un cunicolo collegato con

il Tevere permetteva una rapida eliminazione dei cadaveri. Gli scrittori romani

distinguevano il carcer (piano superiore) dal tullianum sotterraneo in quanto la

carcerazione era sconosciuta alla giustizia romana che prevedeva come

condanna solo l’esilio o la pena capitale. Il Carcer e le vicine Lautumiae (nei

pressi dell’attuale Clivo Argentario), altri ambienti del carcere così chiamati

perché ricavati entro antiche cave di tufo (da latomiae, “pietre tagliate”), erano

prigioni più miti, relativamente confortevoli, nelle quali i carcerati, ad esempio,

potevano ricevere le visite di parenti e amici. Si narra che il poeta Nevio (III sec.

a.C.) abbia scritto due commedie in carcere.

Per quanto riguarda il Tullianum, invece, «il suo aspetto è ripugnante e

spaventoso per lo stato di abbandono, l’oscurit{, il puzzo», scrive Sallustio e con il

quale concordano tutti gli storici dell’antichità che lo descrivono come un luogo

talmente orrendo che alcuni condannati preferivano suicidarsi piuttosto che

esservi rinchiusi. Fu questo il caso di Erennio Siculo, un aruspice amico di Caio

Gracco, che si tolse la vita battendo la testa contro uno stipite dell’ingresso

prima di essere rinchiuso nel carcere. Svetonio, nella Vita di Tiberio, riferisce che

poiché una antica legge vietava l’uccisione nel carcere di una vergine, questa

veniva violentata dal carnefice prima di essere giustiziata.

Una lapide posta all’entrata del piano superiore ricorda che qui furono

giustiziati, fra tanti, i partigiani di Caio Gracco, i partecipanti alla congiura di

Catilina, Vercingetorige, re dei Galli, e Giugurta, re di Numidia, il quale, prima di

morire, non seppe trattenersi dal beffeggiare i suoi carnefici: «Come è freddo

questo vostro bagno, Romani!».

Per esservi stati detenuti S. Pietro e S. Paolo, secondo una tradizione nata nel IV

secolo, l’edificio fu per secoli un luogo di culto cristiano consacrato a S. Pietro in

Carcere fino a quando, nel 1597 l’Arciconfraternita dei Falegnami fece iniziare

sopra al carcere la costruzione della Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami.

La denominazione di “Carcere Mamertino” con la quale è oggi indicato è di epoca

medievale.

Accanto al Tullianum vi erano le cosiddette Scalae Gemoniae (grossomodo

l’attuale scalinata che fiancheggia la chiesa di S. Giovanni dei Falegnami), una

scalinata scavata nel tufo che secondo un’etimologia popolare deriverebbe il suo

nome da gemo, cioè dai “gemiti” dei condannati prima della loro esecuzione nel

Tullianum. Su questa scala venivano anche esposti i corpi dei giustiziati prima di

essere gettati nel Tevere.

Note

1] Lacus Curtius: uno spazio irregolare che indica l’ultimo avanzo dell’antichissima palude

del Foro. All’origine della sua denominazione troviamo due leggende. La prima narra che nel

362 a.C. in quel punto si aprì una profonda voragine che non si riusciva a richiudere. I Romani

interrogarono l’Oracolo che rispose che la voragine si sarebbe richiusa solo se vi fosse stato

gettato quanto Roma aveva di più caro. Il giovane Marco Curzio, ritenendo di essere “quanto

di più caro” aveva Roma, in groppa al suo cavallo si gettò nella voragine che si richiuse seduta

stante sopra di lui. Un piccolo bassorilievo posto in loco nel Foro mostra il sacrificio di Curzio.

La seconda leggenda fa riferimento ad un avvenimento più antico: nel 445 a.C. il console Caio

Curzio avrebbe recintato questa voragine aperta dalla caduta di un tremendo fulmine.

2] Tempio Giove Statore: attualmente la teoria più accreditata lo colloca nel cosiddetto

tempio di Romolo (figlio di Massenzio) nel Foro. Probabilmente il santuario di epoca romulea

consisteva semplicemente in un altare circondato da uno steccato o da un basso muro. Il

tempio vero e proprio fu costruito nel III secolo a.C. all’epoca della terza guerra contro i

Sanniti e custodiva una statua di Giove rappresentato con la folgore nella mano destra e le

gambe affondate in un blocco di pietra ad indicare la fermezza del dio nell’arrestare i nemici.

3] Luceres: secondo Tito Livio erano di origine incerta, secondo altri autori erano gli abitanti

delle zone boscose intorno a Roma (da lucus, “bosco”), secondo altri ancora erano o genti di

origine etrusca condotte a Roma da un lucumon, un re, o discendenti da Lucero, re dei Rutuli

(Ardea).

4] Gli storici moderni affermano che il Collis Quirinalis era abitato da popolazioni sabine ancor

prima della Fondazione ed era così chiamato da un tempio in onore del dio sabino Quirinus

fatto costruire, secondo la leggenda, da Modio Fabidio, figlio del dio.

5] Curia: dall’arcaico co-viria, “riunione di uomini”.

6] Plutarco racconta che Romolo e Tito Tazio non tennero mai consiglio in comune. Ognuno di

loro deliberava separatamente con i 100 Anziani del proprio Consiglio che poi si riunivano in

uno stesso luogo per deliberare unitamente.

7] Palus Caprae: un’area paludosa formata da un piccolo fiume, l’Acqua di Amnia Petronia,

che scendeva dal Quirinale e raggiungeva Campo Marzio. Corrisponde all’incirca all’area poi

occupata dal Pantheon, dalle terme di Agrippa e dal teatro di Pompeo. La palus fu bonificata

da Agrippa e trasformata nello stagnum (la piscina delle terme fatte da lui costruire) dal quale

fuoriusciva l’Euripus, un canale scoperto che convogliava le acque verso il Tevere, all’altezza

dell’attuale Ponte Vittorio Emanuele II.

8] Ops: dea italica dell’abbondanza (ops, “ricchezza”, “risorsa”), soprattutto agricola. In suo

onore si celebravano gli Opeconsiva (25 agosto) e gli Opalia (19 dicembre). Faceva parte di

una serie di divinità minori introdotte da Tito Tazio ed aveva una cappella nel Foro dove

potevano entrare solo le Vestali e il Pontefice Massimo.

9] Ambrosio Teodosio Macrobio: scrittore latino (IV-V sec.) di origine greca o africana. Fu

tra gli ultimi grandi rappresentanti della cultura pagana in un’epoca in cui era ormai

trionfante il cristianesimo. È noto soprattutto per Saturnalia, vasta opera enciclopedica in

sette libri pervenutaci incompleta.