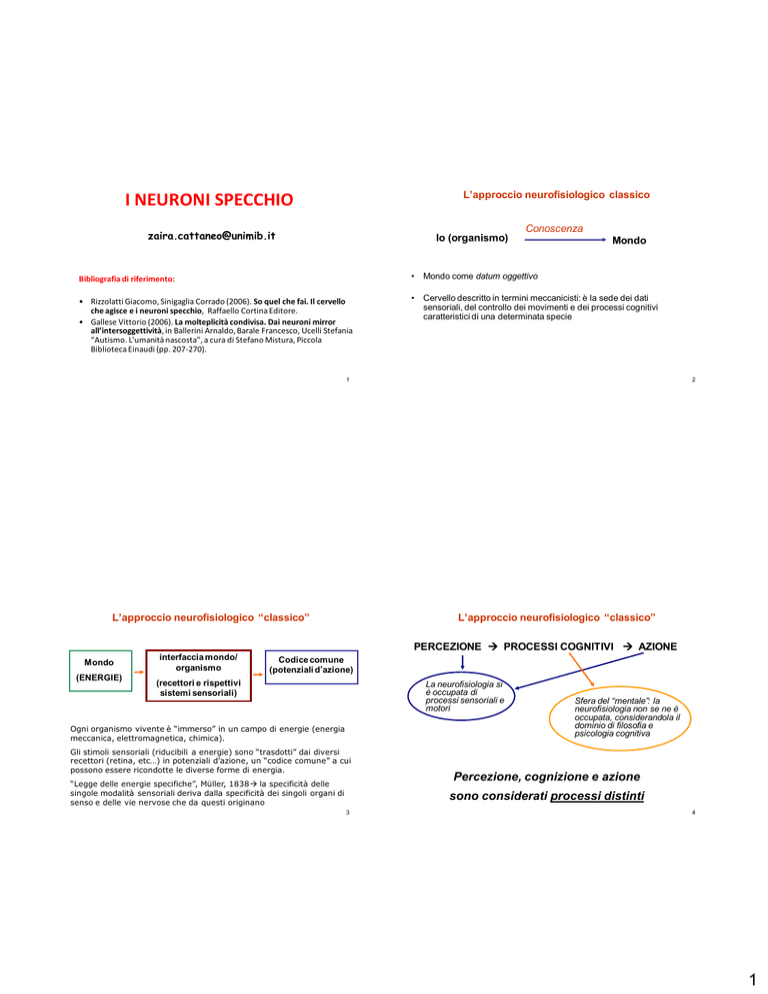

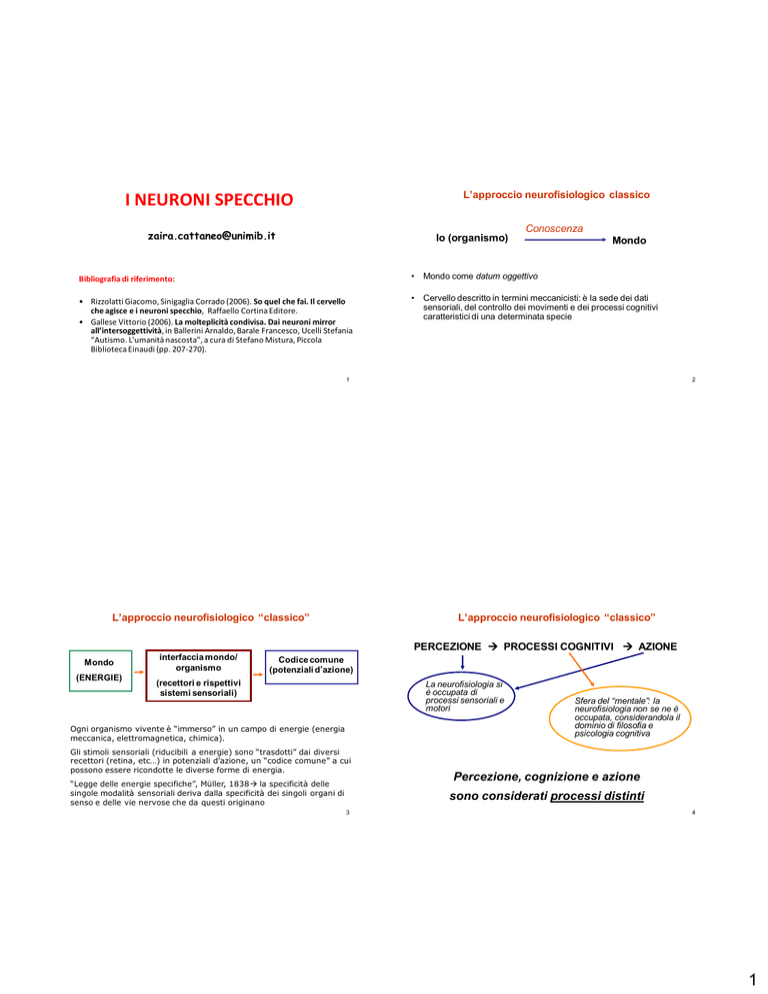

L’approccio neurofisiologico classico

I NEURONI SPECCHIO

Conoscenza

[email protected]

Io (organismo)

Mondo

Bibliografia di riferimento:

• Mondo come datum oggettivo

• Rizzolatti Giacomo, Sinigaglia Corrado (2006). So quel che fai. Il cervello

che agisce e i neuroni specchio, Raffaello Cortina Editore.

• Gallese Vittorio (2006). La molteplicità condivisa. Dai neuroni mirror

all’intersoggettività, in Ballerini Arnaldo, Barale Francesco, Ucelli Stefania

“Autismo. L'umanità nascosta”, a cura di Stefano Mistura, Piccola

Biblioteca Einaudi (pp. 207-270).

• Cervello descritto in termini meccanicisti: è la sede dei dati

sensoriali, del controllo dei movimenti e dei processi cognitivi

caratteristici di una determinata specie

1

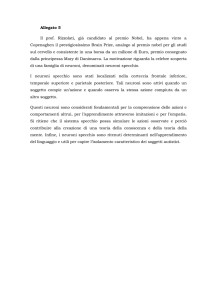

L’approccio neurofisiologico “classico”

2

L’approccio neurofisiologico “classico”

PERCEZIONE PROCESSI COGNITIVI AZIONE

Mondo

(ENERGIE)

interfaccia mondo/

organismo

Codice comune

(potenziali d’azione)

(recettori e rispettivi

sistemi sensoriali)

La neurofisiologia si

è occupata di

processi sensoriali e

motori

Ogni organismo vivente è “immerso” in un campo di energie (energia

meccanica, elettromagnetica, chimica).

Gli stimoli sensoriali (riducibili a energie) sono “trasdotti” dai diversi

recettori (retina, etc…) in potenziali d’azione, un “codice comune” a cui

possono essere ricondotte le diverse forme di energia.

“Legge delle energie specifiche”, Müller, 1838 la specificità delle

singole modalità sensoriali deriva dalla specificità dei singoli organi di

senso e delle vie nervose che da questi originano

Sfera del “mentale”: la

neurofisiologia non se ne è

occupata, considerandola il

dominio di filosofia e

psicologia cognitiva

Percezione, cognizione e azione

sono considerati processi distinti

3

4

1

L’approccio neurofisiologico “classico”

Secondo il modello neurofisiologico classico

Prevede una dicotomia

sistema sensoriale/ sistema motorio

Per prendere qualcosa con la mano il cervello effettua processi

organizzati in maniera seriale:

Input esterno

aree corticali posteriori (sensoriali)

aree associative (cognizione) : compito di “mettere insieme” le

informazioni provenienti dalle diverse aree sensoriali e di formare i

“percetti” oggettuali e spaziali da inviare alle aree motorie per

l’organizzazione dei movimenti.

5

Aree nascoste

all’interno del

solco

intraparietale

corteccia motoria: Il sistema motorio è punto d’arrivo

dell’informazione sensoriale elaborata dalle aree sensoriali ed è in sé privo

di ogni valenza percettiva e cognitiva; ha un ruolo periferico e meramente

esecutivo

6

Perchè ci sono così tante aree motorie?

Tale parcellizzazione sarebbe alquanto sorprendente se le aree

motorie avessero come sola funzione il controllo dei movimenti

recenti dati neurofisiologici dimostrano che le aree motorie giocano

un ruolo più vasto nel comportamento e sono coinvolte in funzioni

tradizionalmente considerate proprie di aree corticali associative di

ordine superiore.

Parcellizzazione anatomo-funzionale della corteccia motoria e della corteccia

parietale posteriore organizzazione molto più complessa di quella postulata

da Penfield, Woolsey e dallo stesso Brodmann

7

8

2

Carattere esecutivo/rappresentazionale del sistema motorio

Circuiti corticali fronto-parieto-temporali: integrano informazioni

sensoriali e motorie relative a una certa parte corporea e ne

assicurano il controllo.

Le informazioni non fluiscono unidirezionalmente dalla corteccia

posteriore alle aree motorie frontali: esistono anche connessioni

rientranti, che connettono le aree motorie con le regioni “sensoriali”

posteriori Vs. dicotomia tra aree sensoriali e aree motorie

Questi circuiti supportano le “rappresentazioni corticali” di distinti

effettori che assolvono a funzioni diverse Le aree frontali e parietali

hanno un’organizzazione effettore-specifica (i.e., braccio, mano, testa,

etc…) e non rigidamente modalità-specifica (i.e., visiva, tattile, etc…)

9

10

Neuroni motori di F5

Una nuova concezione del sistema motorio

Rizzolatti et al. registrata l’attività neuronale di F5 durante

un’ampia gamma di atti motori eseguiti in contesti naturali - per es.

si chiede alla scimmia di raggiungere o di prendere oggetti di vario

tipo (pezzi di cibo o oggetti tridimensionali di forma e taglia differenti)

vicini e lontani.

Le funzioni sensoriali, percettive e motorie non sono prerogativa

esclusiva di aree tra loro separate

i neuroni della corteccia motoria (tradizionalmente solo “motori”)

scaricano anche in risposta a stimolazione sensoriale

le aree parietali posteriori (tradizionalmente “associative”) oltre a

ricevere forti afferenze dalle regioni sensoriali, possiedono proprietà

motorie analoghe a quelle delle aree della corteccia frontale

agranulare (con cui formano circuiti intracorticali altamente

specializzati)

molti neuroni di F5 si attivano quando la scimmia compie un atto

motorio (per es. afferrare cibo) indipendentemente da se usi il

braccio dx, sx o la bocca (quindi anche quando muscoli usati sono

diversi).

Lo stesso tipo di movimento (per es. flessione dito indice) che attiva

un neurone durante un atto motorio (per es. afferrare) non lo fa

durante un altro (grattare), anche se i muscoli coinvolti sono gli

stessi!

Sistema motorio non periferico e isolato dal resto delle attività

cerebrali, ma implicato nelle trasformazioni sensori-motorie da cui

dipendono l’individuazione, la localizzazione degli oggetti e

l’attuazione dei nostri movimenti

11

12

3

E’ possibile suddividere i neuroni di F5 in classi

specifiche, a seconda degli atti motori codificati

F5 codifica gli atti motori, non i singoli movimenti

l’attivazione dei neuroni di F5 è determinata dallo scopo

dell’azione, indipendentemente dagli specifici movimenti

compiuti e dagli specifici effettori usati

Neuroni-afferrarecon-la- mano-econ-la-bocca

Neuroni motori di F5 correlati con il livello più alto di

descrizione di un’azione: il suo finalismo.

Neuroni-strappare

Neuroni-afferrarecon-la-mano

il sistema motorio non è un semplice esecutore di

movimenti

Neuroni-tenere

Neuroni-manipolare

13

Proprietà dei neuroni motori di F5

14

Proprietà visuo-motorie di F5

Una porzione dei neuroni di F5 risponde selettivamente anche a

stimoli visivi neuroni visuo-motori

F5 contiene una sorta di vocabolario di atti motori, le cui parole sono

rappresentate da popolazioni di neuroni, di cui alcune indicano

Esperimento di Murata et al. (1997):

a) afferrare con visione l’oggetto

• lo scopo generale dell’atto (afferrare, tenere, etc…);

I neuroni motori di F5

scaricano

b) afferrare l’oggetto al buio

• il modo di esecuzione (presa di precisione, con le dita, etc…)

c) fissare l’oggetto

• la segmentazione temporale dell’atto nei movimenti elementari che lo

compongono (apertura della mano, chiusura, etc…)

15

I neuroni visuo-motori di

F5 scaricano

Congruenza tra la selettività motoria per un determinano tipo di

prensione e quella visiva per oggetti che, pur possedendo taglie e

forme diverse, sono accomunati dalla medesima presa codificata a

livello motorio

16

4

Neuroni sensori (visuo)-motori

Neuroni visuo-motori di F5 e atti motori potenziali

Neuroni visuo-motori di F5 scaricano nello stesso modo sia quando

la scimmia interagisce con un determinato oggetto sia quando si

limita a osservarlo

• Effettiva esecuzione la scarica rappresenta l’attivazione di un

comando motorio

Risposte “visive” in neuroni motori (“canonici”): rispondono alla

semplice osservazione (indipendentemente che vi sia o meno

l’intenzione di agire, per es. di afferrare l’oggetto) ogni volta che un

oggetto è presentato, le sue caratteristiche visive sono

automaticamente “tradotte” in un potenziale atto motorio.

vedere l’oggetto significa evocare automaticamente cosa faremmo

con esso, significa immaginare un’azione potenziale l’oggetto

acquista una piena valenza significativa solo in virtù della propria

relazione dinamica con il soggetto attivo fruitore di questa relazione.

• Semplice osservazione la scarica riflette l’evocazione di un

pattern motorio identico a quello codificato quando l’animale si

muove, ma che rimane allo stadio di un atto potenziale.

17

Rappresentazione come “controllo”

Il soggetto “agente”

18

Evocazione di un pattern motorio potenziale

L’oggetto (per es. la tazza) funge da POLO D’ATTO VIRTUALE,

che per la sua natura relazione definisce ed è insieme definito dal

pattern motorio che viene ad attivare.

Il soggetto è un soggetto AGENTE Ruolo attivo

dell’azione nel determinare il processo di significazione del

mondo.

Ci creiamo delle rappresentazioni al fine di esercitare

un controllo sulle azioni (connotati relazionali e quindi

intenzionali della rappresentazione).

19

Vedere la tazza già forma preliminare

d’azione, sorta di “appello” ad agire, che,

indipendentemente da che l’atto si compia

o no, la caratterizza come qualcosa DA

prendere per il manico, con due dita, etc,

identificandola cioè in funzione delle

possibilità motorie che essa racchiude

20

5

Concezione intenzionale della nozione di

rappresentazione

NEURONI CANONICI E NEURONI SPECCHIO

Processi sensoriali: da un alto costituiscono il presupposto

dell’azione, ma contemporaneamente sono anche parte dell’azione.

Azione e percezione non possono essere considerate unità distinte

Le rappresentazioni mentali non nascono con una specifica valenza

linguistico-simbolica

Valenza linguistico-simbolica successiva acquisizione attraverso

un processo di ridefinizione funzionale di processi già presenti per

altri scopi, ovvero il controllo motorio.

Accezione “incarnata”, situata nel corpo, dei processi cognitivi:

EMBODIED COGNITION

21

Neuroni visuo-motori di F5

neuroni canonici

(congruenza tra proprietà

motorie e selettività visiva)

Non sono il solo tipo di neuroni ad avere proprietà

visuo-motorie. Soprattutto nella convessità corticale di

F5 vi sono altri neuroni (neuroni mirror) che

rispondono sia quando la scimmia effettua una

determinata azione, sia quando osserva un altro

individuo compiere la stessa azione

22

Neuroni mirror: somiglianze e differenze coi neuroni

canonici

Neuroni mirror: somiglianze e differenze coi neuroni

canonici

• Proprietà motorie:

I due tipi di neuroni sono indistinguibili; anche i neuroni mirror si attivano

selettivamente durante specifici atti motori

• Proprietà visive:

A differenza dei neuroni canonici, i neuroni mirror non rispondono alla

semplice presentazione del cibo o di altri oggetti tridimensionali

Neuroni specchio: stesso funzionamento dei neuroni canonici ma con

la differenza che qui lo stimolo visivo non è costituito da un oggetto o

dai suoi movimenti, ma dai movimenti compiuti da un altro individuo e

oggettualmente correlati nel modo dell’afferrare, del tenere o del

manipolare.

Come gli oggetti, così tali movimenti assumono significato per chi li

osserva in virtù del vocabolario d’atti di cui egli dispone e che ne

regola la possibilità di agire

la loro attivazione è legata all’osservazione da parte della scimmia di

specifici atti compiuti da altri che comportano un’interazione effettore

(mano o bocca)-oggetto.

23

24

6

I NEURONI MIRROR si suddividono in classi distinte

Proprietà dei neuroni mirror (collegati alla mano)

nella scimmia

Neuronispecchio-tenere

Attivazione legata all’osservazione da parte della scimmia di

specifici atti compiuti da altri che comportano un’interazione

mano-oggetto.

Neuroni-specchio

-afferrare

NON si attivano quando gli atti si limitano a mimare la presa in

assenza dell’oggetto

Neuroni-specchiointeragire con le

mani

Neuronispecchio manipolare

NON si attivano quando i gesti sono intransitivi (privi di correlato

oggettuale)

Scaricano per lo più indipendentemente dalla distanza e dalla

localizzazione spaziale dell’atto osservato

25

I neuroni specchio della bocca

Gran parte dei neuroni specchio di F5 risponde all’osservazione di un solo

tipo d’atto. Altri neuroni sono meno selettivi, scaricando durante

26

l’osservazione di due, o raramente tre, atti motori

La maggior parte (circa 85%) dei neuroni specchio della bocca

risponde alla vista di atti come afferrare il cibo con la bocca, il

masticarlo o il succhiarlo neuroni ingestivi

F5, regione dorsale: qui per

lo più rappresentati i

movimenti della mano

F5, regione ventrale:

controllo dei movimenti della

bocca.

Circa 1/3 dei neuroni di

quest’area ha proprietà

tipiche dei neuroni specchio

(cf. Ferrari et al. 2003)

Come i neuroni specchio collegati alla mano, i neuroni ingestivi

scaricano solo quando vi è un’interazione tra un effettore e un oggetto (e

non quando vi è la semplice presentazione di un oggetto o l’esecuzione

di movimenti intransitivi).

La maggior parte di questi neuroni è selettiva per un determinato tipo

d’atto.

27

Circa 1/3 mostra una stretta congruenza tra azione osservata ed

eseguita.

28

7

Neuroni comunicativi ed evoluzione (cf. studi di

Van Hooff, 1962, 1967)

Neuroni specchio comunicativi

Esiste un’altra categoria di neuroni specchio collegati alla bocca che:

•

Rispondono all’osservazione di atti compiuti con la bocca ma dotati

di funzione comunicativa

• A differenza degli altri neuroni specchio, rispondono alla vista di atti

intransitivi

• L’osservazione di atti di tipo ingestivo provoca un’attivazione scarsa

o nulla

Grooming (pulizia e spulciamento reciproco della

pelliccia) modalità principale di affiliazione e

coesione sociale. Durante il grooming spesso

schiocco delle labbra che accompagna i

movimenti (ingestione parassiti prelevati dal

partner, suono più marcato rispetto agli atti

ingestivi).

Atti comunicativi quali lo schioccare o la

protrusione delle labbra in assenza di

grooming sorta di ritualizzazione di un atto

motorio che trasforma le funzioni

comportamentali connesse all’ingerire in

funzioni comunicative

29

30

Ipotesi sperimentale

I neuroni specchio scaricano anche quando l’azione è

parzialmente oscurata

31

32

8

Il neurone evoca lo stesso atto motorio

potenziale sia quando la scimmia

osserva l’intera azione (A) sia quando

ne vede solo una parte (B).

Grazie a questa rappresentazione

motoria interna, la scimmia può

integrare la parte mancante,

riconoscendo nella sequenza parziale

dei movimenti vista il significato

complessivo di un’azione.

L’atto motorio potenziale evocato può

essere lo stesso anche se

l’informazione sensoriale disponibile è di

volta in volta differente

Umiltà et al. 2001

33

34

I neuroni specchio non rispondono solo ad atti

singoli ma anche ad atti motori concatenati

Le azioni “rompere” e “strappare” con la mano sono quelle che

– nella scimmia – avvengono più di frequente.

Il comportamento dei neuroni mirror riflette questo fatto il

suono collegato alla rottura di un oggetto (per es. noccioline) o

allo strappare della carta otteneva più degli altri suoni (connessi

ad azioni diverse) un’attivazione dei neuroni mirror.

Fogassi et al. (2005) hanno mostrato che la maggior parte dei neuroni nel

lobo parietale inferiore della scimmia si attivavano in maniera diversa a

seconda che l’atto motorio compiuto dalla scimmia successivo

all’afferramento di un oggetto consistesse nel portarlo alla bocca o nel

metterlo in un contenitore (era la scimmia a fare l’azione).

35

36

9

Concatenazione di atti motori per eseguire un’azione:

l’osservatore capisce qual è lo scopo dell’agente che

compie l’azione

Concatenazione di atti motori per eseguire un’azione:

l’agente sa qual è lo scopo dell’azione che sta

compiendo

I neuroni specchio codificano il significato intenzionale dell’azione

durante la sua esecuzione (afferrare per portare alla bocca o afferrare

per spostare) fin dal primo movimento compiuto questo perché

l’intenzione del proprio atto è da subito chiara all’agente.

Anche l’organizzazione dei campi recettivi dei neuroni parietali

favorisce l’organizzazione degli atti motori in specifiche catene

motorie.

Per es. molti neuroni parietali che rispondono alla flessione passiva

dell’avambraccio hanno campi recettivi tattili localizzati sulla bocca, e

alcuni di essi si attivano anche durante atti come l’afferrare con la

bocca: tali neuroni sembrano pertanto facilitare l’apertura della bocca

quando un oggetto è raggiunto e afferrato dalla mano dell’animale.

La scimmia è in grado di anticipare l’esito dei movimenti iniziali dello

sperimentatore grazie al contesto (per es., presenza o meno del

contenitore; se l’oggetto è cibo o qualcosa d’altro).

Se le azioni osservate sono ambigue: l’attivazione di uno o più atti

motori potenziali, intenzionalmente concatenati tra di loro, permette

alla scimmia di decifrare le intenzioni dell’attore dell’azione e di

scegliere quella di volta in volta compatibile con lo scenario osservato.

37

38

Il sistema dei neuroni specchio nell’uomo

E’ più esteso rispetto alla scimmia (ma va considerato che le

tecniche di registrazione sono diverse)

I neuroni specchio

nell’uomo

Codifica gli atti motori sia transitivi che intransitivi

Seleziona sia il tipo d’atto sia la sequenza di movimenti che lo

compongono

Non necessita di un’effettiva interazione con gli oggetti,

attivandosi anche quando l’azione è semplicemente mimata

gamma di funzioni più ampia rispetto che nella scimmia, ma il

suo ruolo primario resta quello legato alla comprensione del

significato delle azioni altrui.

39

40

10

La localizzazione dei neuroni specchio nell’uomo

Area 6 dorsale

(ma

“preparazione

all’azione” più

che attivazione

specchio”)

Brain imaging e neuroni specchio nell’uomo

Settore del lobo frontale

che si attiva durante

l’osservazione di azioni

altrui, ma solo in certe

condizioni sperimentali

non fa parte del sistema

specchio perché i suoi

neuroni non hanno

proprietà motorie

• porzione rostrale (anteriore) del lobo

parietale inferiore

corrisponde all’area 40 di

Brodmann, l’omologo umano di PF.

Settore del lobo parietale che

si attiva durante l’esecuzione

delle azioni o l’osservazione

quando fatte da altri

Settore del lobo frontale che si attiva

durante l’esecuzione delle azioni o

l’osservazione quando fatte da altri

• settore inferiore del giro precentrale e

settore posteriore del giro frontale

inferiore

settore posteriore del giro frontale

inferiore corrisponde all’area 44 di

Brodmann (parte posteriore dell’area

di Broca): sembra essere l’omologo

umano dell’area F5 della scimmia e

possiede una rappresentazione ,

oltre che dei movimenti della bocca,

anche di quelli della mano.

41

I neuroni specchio dell’uomo rispondono anche ad atti

intransitivi

42

I neuroni specchio codificano sia lo scopo dell’atto

motorio, sia il decorso temporale dei vari movimenti

osservati

Fadiga et al. (1995): registrazione dei MEP (potenziali evocati

motori) indotti tramite TMS (stimolazione magnetica transcranica)

nella corteccia motoria sinistra, in vari muscoli della mano e del

braccio destri di individui cui era stato chiesto di osservare uno

sperimentatore mentre afferrava degli oggetti con la mano o

compiva gesti apparentemente privi di significato (senza un

correlato oggettuale)

in entrambi i casi aumento selettivo dei MEP nei muscoli attivati

dall’esecuzione dei movimenti osservati.

Differenza rispetto alla scimmia in cui neuroni specchio non

rispondono alla vista di movimenti non finalizzati del braccio

43

44

11

FDI= Right first dorsal interosseous

Gangitano et al. (2001): la registrazione dei MEP (indotti da TMS)

nei muscoli della mano dei soggetti che osservavano lo

sperimentatore afferrare un oggetto ha evidenziato come

l’attivazione della corteccia motoria riproduca fedelmente il decorso

temporale dei vari movimenti osservati

I MEP possono essere modulati dall’osservazione passiva di

un’azione. Durante l’osservazione dell’azione vengono registrati

potenziali motori più ampi rispetto alla condizione di controllo (black

screen). Inoltre, l’effetto facilitatorio dipende anche dalla fase del

movimento osservato.

L’ampiezza dei MEP cresce al crescere dell’apertura della mano

osservata e diminuisce quando la mano osservata nel videoclip si

chiude per afferrare l’oggetto.

45

46

Neuroni specchio e intenzioni

47

Iacoboni et al., 2005

48

12

Capire le intenzioni altrui

Capire per predire

Iacoboni et al., 2005: il sistema mirror premotorio è in

grado non solo di determinare il cosa di un’azione, ma

anche il suo perché, cioè l’intenzione che l’ha promossa.

Determinare l’intenzione alla base dell’azione A

equivale a predire il suo scopo distale, cioè lo scopo

della successiva azione B.

Nell’uomo ci sono processi di natura intellettiva che non si basano sui

meccanismi di risonanza motoria via sistema dei neuroni specchio per

comprendere le intenzioni altrui

Tuttavia, i neuroni specchio consentono di catturare la dimensione

pragmatica “originaria” dell’esperienza, consentono una comprensione

delle intenzioni altrui che non ha nulla di teorico, ma poggia

sull’automatica selezione di quelle strategie d’azione che in base al

nostro patrimonio motorio risultano di volta in volta più compatibili con

lo scenario osservato.

Il sistema dei neuroni specchio e la selettività delle loro risposte

determinano uno spazio d’azione condiviso, all’interno del quale ogni

atto e ogni catena d’atti, nostri o altrui, appaiono immediatamente

iscritti e compresi, senza che sia necessaria una esplicita “operazione

conoscitiva”.

49

50

Capire “simulando” e capire “pensando”:

Differenze di vocabolario inter-specie

Ci sono azioni che esulano dalla nostra conoscenza motoria,

perché non appartengono al patrimonio della nostra specie o

perché non siamo realmente in grado di compierle.

Capiamo queste azioni tramite meccanismi “riflessivi”

Tuttavia, capiamo le azioni che appartengono al nostro patrimonio

motorio grazie a meccanismi di simulazione (anche se le azioni

sono svolte per es. da animali e non da esseri umani).

Buccino et al. (2004):

ai partecipanti presentati video (senza sonoro) in cui individui di

specie diverse (uomo, scimmia, cane) compivano atti motori di tipo

ingestivo (mordere) o comunicativo (rispettivamente: parlare,

schioccare le labbra, abbaiare).

Atti ingestivi: anche se visivamente l’atto compiuto dalle tre specie è

diverso, si attivavano aree molto simili (zona rostrale e caudale nel lobo

parietale inferiore, parte posteriore del giro frontale inferiore e adiacente

giro precentrale).

51

52

13

Calvo-Merino et al. (2005): la vista

di atti eseguiti da altri comporta una

diversa attività cerebrale a seconda

delle competenze motorie

specifiche dei soggetti in questione

Partecipanti: danzatori classici,

maestri di capoeira, e principianti

Differenze di vocabolario

intra-specie

Video con passi di capoeira

attivazione del sistema dei neuroni

specchio (corteccia premotoria,

parietale e STS) maggiore nei

maestri di quest’arte rispetto ad altri

due gruppi.

Atti comunicativi: forte attivazione dell’area di Broca (parte posteriore del

giro frontale inferiore) se l’agente era umano, attivazione debole se scimmia,

assente se cane.

Atto comunicativo differisce VISIVAMENTE nelle tre specie tanto quanto

quello ingestivo

Siamo in grado di comprendere che il cane abbaia, ma in questo caso la

comprensione si basa solo sull’informazione visiva

La comprensione dell’azione del cane che mangia è invece di natura visuo53

motoria

Neuroni specchio e l’origine del linguaggio umano

Video con passi di danza classica

attivano il sistema dei neuroni

specchio dei danzatori classici più

di quello dei ballerini di capoeira e

dei principianti

E’ la pratica motoria a modulare l’attivazione del

sistema dei neuroni specchio

54

Neuroni specchio e l’origine del linguaggio umano

La vista di un atto – tramite meccanismi di risonanza – può evocare

inconsapevolmente un movimento analogo nell’osservatore.

Tale movimento è colto da chi è osservato e può indurre questo a

modificare il suo movimento.

Sempre grazie alla risonanza chi osserva si accorge di questo

mutamento tra la propria e l’altrui mano si instaura una relazione

di reciproca interazione.

Atti animali: “mutui riaggiustamenti” grazie a cui tali atti

acquistano una valenza sociale forme di comunicazione che

anticipano quelle più propriamente intenzionali.

55

Scimmie dal grooming a gesti comunicativi (protrusione o schioccare

delle labbra); alcuni neuroni specchio della bocca si attivano sia

durante l’esecuzione di azioni ingestive, sia durante l’osservazione di

atti comunicativi orofacciali.

Uomo gran parte degli atti intransitivi dei bambini deriva da atti

transitivi (per es. origine del gesto indicare). Nell’uomo il sistema dei

neuroni specchio attivato anche dall’osservazione di pantomime di atti

manuali, di gesti intransitivi o di effettivi atti comunicativi orofacciali.

Ipotesi:

È stata la progressiva evoluzione dei neuroni specchio,

originariamente deputato al riconoscimento di atti transitivi

manuali (afferrare, tenere, raggiungere, ecc…) e orofacciali

(mordere, ingerire,…) a fornire il substrato necessario per la

comparsa delle prime forme di comunicazione interindividuale.

56

14

Neuroni specchio e l’origine del linguaggio umano:

stretta connessione fra atti manuali e gesti orolaringei

Le tappe dell’evoluzione verso il linguaggio

Integrazione di un sistema

orofacciale con un sistema

manuale

Formazione di un

armamentario di protosegni

gestuali di matrice per lo più

pantomimica

•

Meno dispendioso (più

fatica a gesticolare che

a parlare)

•

Comunicare di notte

•

Avere le mani libere per

usare strumenti

1. Afferrare con la bocca due oggetti di taglia differente

e, contemporaneamente, aprire la mano dx

apertura massima delle dita è maggiore quando la

bocca si apre per afferrare un oggetto di grandi

dimensioni

2. Presentati due oggetti 3D, uno grande e uno piccolo,

sulla cui superficie riportati due simboli o due serie di

macchie: afferrare gli oggetti e, solo in presenza dei

simboli, aprire anche la bocca la velocità di

apertura della bocca è maggiore quando mano è

diretta verso l’oggetto più grande

Emergenza di un protolinguaggio bimodale (gesti e

suoni)

Evoluzione del

meccanismo dei

neuroni specchio

Esperimenti di Gentilucci et al_2001

Comparsa di un sistema

prevalentemente vocale

3. Come 2 ma pronunciare una sillaba invece che aprire

la bocca: la massima potenza vocale registrata è

maggiore quando si afferra l’oggetto più grande

57

58

Emozioni: riconoscimento “riflessivo” e/o “empatico”

NEURONI SPECCHIO, EMOZIONI ED EMPATIA

Altri individui: non si caratterizzano solo per le azioni ma anche per

sensazioni ed emozioni.

Le emozioni possono essere comprese

•

tramite un’elaborazione riflessiva degli aspetti sensoriali connessi alla

loro manifestazione sul volto o nei gesti degli altri interpretazione cognitiva

di uno stato di cose esterno al soggetto.

Tale comprensione è però solo “razionale”, priva di “colore emotivo”

(autismo?).

•

entrando in “risonanza emotiva” tramite il meccanismo dei neuroni

specchio prerequisito necessario per il comportamento empatico. E’

probabilmente il meccanismo più antico dal punto di vista evolutivo, è

tipicamente esperienziale.

Le emozioni consentono all’individuo di:

• acquisire informazioni circa il proprio stato, permettendo di

riorganizzare queste informazioni e conseguentemente le proprie

azioni (sociali e non)

• Interagire con gli altri individui: comprendere le emozioni altrui,

entrare in “risonanza emotiva” con gli altri consente di affrontare

in maniera efficace minacce o opportunità; possibile l’instaurarsi e il

consolidarsi dei primi legami interindividuali.

59

Questi due meccanismi non sono mutualmente esclusivi. La simulazione

incarnata è uno stadio necessario per il corretto sviluppo di strategie

cognitive sociali più sofisticate.

60

15

Empatia e imitazione

2 vie per le espressioni facciali delle emozioni

T. Lipps (1903): concetto di empatia (Einfühlung)

• Attraverso il nucleo facciale nel ponte del tronco encefalico che

regola i movimenti facciali spontanei/emozionali

ipotizza un ruolo critico per il meccanismo di imitazione interna (inner

imitation) delle azioni degli altri nel generare empatia (imitiamo

automaticamente l’espressione facciale di un altro, rievochiamo l’emozione

associata, e attribuiamo quell’emozione all’altro individuo).

• Corteccia motoria per i movimenti volontari

Nei primati più evoluti e negli umani rispetto ad altri primati: maggior

flessibilità nella comunicazione emotiva che si accompagna a un

maggior sviluppo delle 2 vie deputate all’espressione facciale delle

emozioni (> volume nucleo facciale; > densità neurale nell’area della

corteccia motoria per controllo movimenti viso)

A favore:

Attività elettromiografica (EMG): le persone imitano rapidamente e

inconsapevolmente l’espressione facciale degli altri, perfino quando la

percezione di queste facce non è consapevole (Dimberg et al., 1998, 2000).

Gli individui imitano inconsapevolmente la postura, i gesti e le espressioni

facciali degli altri; questo “effetto camaleonte” è più evidente negli individui

maggiormente empatici (Chartrand & Bargh, 1999)

[Parr et al., 2005]

61

62

Analisi di un’emozione: il disgusto

Provare disgusto e percepire disgusto substrato neurale comune INSULA

Funzionalmente suddivisibile in:

•

regione anteriore “viscerale”: fortemente connessa con i centri gustativi e

olfattivi; associa stimoli olfattivi, gustativi e visivi alle correlate sensazioni e

risposte viscero-motorie; coinvolta nell’enterocezione, ovvero la ricezione degli

stati interni del corpo. Se stimolata, può produrre varie risposte viscerali, quali

aumento del battito cardiaco, conati di vomito, etc…Si attiva anche alla vista di

espressioni facciali di disgusto degli altri.

Lesioni all’insula anteriore determinano l’incapacità di provare disgusto e di

cogliere reazioni di disgusto negli altri (Adolphs et al., 2003; Calder et al.,

2000).

•

regione “posteriore”: connessioni con le aree corticali uditive,

somatosensoriali e premotorie; non è legata a modalità olfattive e gustative.

Circuito implicato nell’imitazione: come si connette al sistema limbico?

Il settore anteriore dell’insula è connesso sia col sistema limbico che con la

corteccia parietale posteriore, frontale inferiore e temporale superiore (mirror

system) (Augustine, 1996)

63

64

16

Un substrato neurale comune per provare e riconoscere le emozioni

OSSERVAZIONE DI ESPRESSIONI DI DISGUSTO

Wicker et al. (2003)

Studio fMRI, 2

condizioni:

1) Stimolazione olfattiva

diretta:

ai soggetti presentati

odori disgustosi o

piacevoli;

1) Osservazione:

presentati dei video in

cui alcune persone

annusavano un liquido

maleodorante, bene

odorante o neutro, e

manifestavano

un’espressione facciale

conseguente.

L’osservazione della smorfia di disgusto determina un’attivazione dell’insula.

Tale attivazione coincide con quella riscontrata quando i soggetti annusavano

gli odori disgustosi

65

66

Autismo

Risultati di Wicker et al. (2003) suggeriscono che:

La comprensione degli stati emotivi altrui dipende da un meccanismo

specchio in grado di codificare l’esperienza sensoriale direttamente in

termini emozionali.

Ciò vale non solo per il disgusto, ma anche per altre emozioni primarie

(paura, rabbia, felicità, sorpresa, tristezza).

L’emozione dell’altro è compresa dall’osservatore grazie a un meccanismo

di simulazione che produce nell’osservatore uno stato corporeo condiviso

con l’attore di quella espressione.

Non è necessario riprodurre integralmente il comportamento degli altri per

coglierne la valenza emotiva il fatto che le reazioni viscero-motorie

dovute all’azione dell’insula non abbiano necessariamente effetto a livello

dei centri periferici non significa che siano irrilevanti. In modo simile, la

comprensione del significato delle azioni osservate non richiede la loro

effettiva replica.

67

L’autismo è un disturbo dello sviluppo

neuropsicologico che si manifesta in

marcate e persistenti difficoltà

nell’interazione sociale, nella

comunicazione e nel repertorio di interessi

e di attività.

68

17

Autismo: Modelli psicologici esplicativi più accreditati

Autismo come deficit nell’acquisizione della teoria della mente

• Deficit nell’acquisizione della teoria della mente (Baron-Cohen et

al., 1995) difficoltà nell’attribuire stati mentali agli altri e a se

stessi

• Teoria della disfunzione esecutiva (Fuster, 2002) deficit nella

capacità di controllare volontariamente i propri processi di azione,

attenzione e pensiero

Termine “teoria della mente” introdotto alla fine degli anni

Settanta da Woodruff e Premack (1979) per indicare la continua

attività di attribuzione agli altri di stati mentali come credenze,

desideri, inganni, scopi, etc…, nonché la capacità di intendere,

spiegare e predire il comportamento altrui come governato da

tali stati intenzionali.

• Teoria della coerenza centrale debole (Frith, 1989) scarsa

capacità di integrare informazioni diverse, tenendo conto di aspetti

contestuali, per formare unità coerenti e dotate di significato

69

70

“E’ probabile che deficit precoci nello sviluppo di sistemi di “neuroni

specchio” determinino una successiva “cascata” di compromissioni del

comportamento, caratteristica della sindrome clinica dell’autismo”

Sistema mirror imitazione ToMM

Sistema mirror imitazione funzioni esecutive

71

72

18

1.

Neuroni mirror imitazione ToMM

Primi sintomi autismo: si manifestano come deficit nell’imitazione

(e.g., Smith & Bryson, 1994; Rogers, 1999), seguiti poi da altre

compromissioni nella condivisione emotiva, attenzione condivisa e

gioco di finzione e, solo in un secondo momento, del ToMM.

Rogers & Pennington (1991) deficit nell’imitazione connessi a

prime fasi dell’autismo

L’ imitazione precede lo sviluppo del ToMM

in entrambi i casi si tratta di tradurre la prospettiva dell’altro – cosa

sta facendo o pensando – nella propria

genero un piano d’azione che corrisponde a quello dell’altro

[imitazione];

“copio” le credenze dell’ altro nella mia mente, creando così una

rappresentazione di “secondo ordine” della rappresentazione

“primaria” del mondo dell’altro (senza confondere questa con le mie

credenze) [ToMM]

73

Williams et al (2001): l’evoluzione della capacità d’imitazione negli

umani ha probabilmente utilizzato un sistema mirror già esistente (e

il cui scopo era capire il comportamento degli altri)

Malfunzionamento del sistema mirror

compromessa la capacità di imitazione

deficit nel ToMM

74

Obiezioni alla spiegazione dell’autismo come deficit di

TOMM

Gli autistici costruiscono continuamente “teorie” per farsi un’idea del mondo.

La teorizzazione sul mondo intenzionale dell’altro è l’unica strategia

disponibile per entrare in comunicazione con l’altro.

Una paziente con lesione bilaterale della corteccia cingolata anteriore

proposta come la regione sottesa al modulo del ToMM non mostrava

compromissioni nelle capacità di lettura della mente (Bird et al., 2004).

75

19