Da Hortus Musicus n. 16 anno IV ottobre-dicembre 2003

Felice Accame

La definizione e l’assegnazione del nome

Vasi di Pandora comunicanti, fra filosofia, mistica e scienze del linguaggio

1.

La teoria linguistica dell’antico Testamento consta di due tesi: una sull’origine del

linguaggio e una sul rapporto semantico. Questa seconda tesi è abbondantemente

incompleta, ma, in compenso, implica i rudimenti di una teoria della conoscenza, che, già

in quanto tale e, inoltre, in quanto quella che è, può sempre tornare utile.

Se Dio – per dirgli finalmente qualcosa - dice ad Adamo, “Mangia pure d’ogni albero del

giardino”1, per poi proseguire in quel discorso normativo quanto finemente ricattatorio che

ha riscosso tanto successo, aveva di certo buoni motivi per ritenere di essere compreso. Il

linguaggio articolato era dunque già bell’e pronto, presumibilmente escogitato di botto,

come avrebbero voluto, poi, Renan e vari suoi eredi apparentemente più laici.

2.

Ciò assodato, possiamo tirare avanti. “Il Signore Iddio, avendo formato della terra tutte le

bestie della campagna, e tutti gli uccelli del cielo, li menò ad Adamo, acciocché vedesse

qual nome porrebbe a ciascuno di essi”, con quella sorta di investitura d’autorità per la

quale nome dato da Adamo nome giusto è. “E Adamo pose nome ad ogni animale

domestico, ed agli uccelli del cielo, e ad ogni fiera della campagna”. Il fatto che proprio qui

segua l’avversativa – un “ma” – e che si constati che “non si trovava per Adamo aiuto

convenevole a lui”, potrebbe esser considerato come l’inizio dei guai della donna nella

storia del pianeta, ma, intendendo in questa sede considerare principalmente i guai di noi

tutti nessuno escluso, mi soffermerò sul processo della designazione.

A differenza di Lana, Adamo sa già cos’è un nome. Gli sfilano davanti esemplari ben

distinguibili e, così, su due piedi, senza un criterio, li etichetta con i diversi borborigmi che

gli riesce di emettere. Non ci è dato sapere quante volte abbia dovuto sorbirsi la sfilata – e

quante bacchettate sulle dita abbia preso -, o se, come un certo paziente di Lurja, fosse

dotato di una memoria prodigiosa, fatto sta, tuttavia, che questi rapporti semantici sono

stati tutti a carico suo. Se gli zoologi, poi, hanno dovuto rendersi conto che parecchie

specie avevano marcato visita, non è certo colpa sua; piuttosto, sarebbe stato più accorto

qualcun altro a non abusare dell’infida categoria del “tutti”.

3.

Lana è uno scimpanzè e comunica con i suoi sperimentatori soltanto tramite la tastiera di

un computer. Dopo un lungo apprendistato (diciamo qualcosa più di sei mesi) aveva

acquisito il significato di “nome di”. Dopo di che, come racconta Von Glasersfeld, “un

giorno, il suo istruttore, Tim Gill le mostrò una scatola di cartone, nella quale depose una

delle caramelle preferite dallo scimpanzé. La scatola, però, era fuori portata dell’animale.

Per ottenerla Lana provò a utilizzare due lessigrammi che aveva imparato da poco:

‘scodella’ e ‘pentola’. In ricompensa, ottenne, appunto, una scodella e una pentola,

entrambe vuote. Allora scrisse sulla tastiera: ‘Tim dare a Lana nome di questo ?’.

Immediatamente Tim rispose: ‘Scatola nome di questo’ e, senza esitare, Lana usò il nuovo

lessigramma nella frase: ‘Tim dare a Lana questa scatola ?’”.2

Anche la bambina Travis oggetto di studio fin nei primi mesi di vita, a parere di Von

Glasersfeld e Tomasello, non è nata dotata né del concetto di “nome” né, tantomeno, di un

pacchettino di nomi belli e pronti all’uso: ad un certo punto, “nominava” sì, “ma utilizzava

mezzi non verbali (piagnucolii, gesti, ecc.) per chiedere questi oggetti prima di accorgersi

che l’atto di nominare avrebbe ampliato i suoi tentativi comunicatorii”3.

4.

Nella teoria linguistica dell’Antico Testamento, allora, i nomi sono etichette per l’ordine di

un creato. Come tali, di riflesso, hic et nunc, sono articolabili in gerarchie. Ci sono nomi più

importanti di altri e ci sono nomi incommensurabilmente più importanti di altri. “Essendosi

fatto ubbidiente fino alla morte, e la morte della croce”, si dice in Filippesi (2, 8-9), “Iddio

lo ha sovranamente innalzato, e gli ha donato un nome, che è sopra ogni nome”. Il che

costituisce la logica premessa di quella drastica soluzione suggerita in Levitico (24, 1116) secondo la quale “chi avrà bestemmiato il Nome del Signore, del tutto sia fatto morire”.

5.

Una volta poste le premesse per la sua sussistenza, l’aura mistica del nome è destinata a

stagnare. Ancora nei primi mesi del 1913, per esempio, sul monte Athos – nei monasteri di

Sant’Andrea e di San Pantelemon – accadono fatti strani per gli illuministicamente

ottimisti, fatti strani ma non privi di una certa gravità. Dietro pressante invito del Santo

Sinodo della Chiesa russa, sbarcano i fucilieri della marina e, dopo averne vinta la

resistenza, arrestano e deportano – qualcuno in Siberia, la maggior parte nel Caucaso –

alcune centinaia di monaci eretici. Li guidava, questi monaci, un tal padre Antonio

Bulatovich che, quando ancora si chiamava Alessandro, era stato ufficiale negli ussari

dello zar, inviato per non meglio precisabili esplorazioni in Etiopia4 e, poi, in Manciuria, nel

1900, al comando di un distaccamento di cavalleria, per quell’occupazione che, quattro

anni dopo, porterà alla guerra russo-giapponese.

Fattosi monaco e ritiratosi al monte Athos, Bulatovich si imbatte nel libro di Ilarione, Le

montagne del Caucaso, uscito nel 1908, e nell’onomatodossia. Tale dottrina sosteneva

la tesi che Gesù Cristo, come il Padre peraltro, è presente nel suo stesso “Santo Nome” –

presente nel senso che, nel “Nome” dimorerebbe “immutabilmente con i suoi infiniti

attributi divini”. L’argomento, uno dei tanti derivabili dall’ontologia linguistica, non era

nuovissimo e già, nella storia della filosofia, aveva dato adito a discussioni (pur con le

varianti del caso, per esempio, allorquando Sant’Anselmo d’Aosta propose, ottocento anni

prima, la sua dimostrazione dell’esistenza di Dio5) e confutazioni, ma per padre Antonio

Bulatovich era proprio quel che ci voleva. Di retroterra culturale ce n’era a iosa. Volendo –

radicandosi nella tradizione dell’esicasmo (dal greco “hesychia”, inteso come “pace” e

“silenzio dell’unione con Dio”) - si poteva scendere fino a San Simeone il Nuovo Teologo e

a Sant’Atanasio, il fondatore della Grande Lavra, nel 963 – l’origine stessa della tradizione

del monte Athos -, a Gregorio Sinaita, l’autore de Il metodo della sacra preghiera e

dell’attenzione, a Gregorio Palamas o a Varlaam il calabrese. Le citazioni non sarebbero

mancate.

Il Bulatovich, tuttavia, non aveva fatto i conti con la critica e, allorquando, sulla rivista “Il

Monaco Russo” apparve una severa stroncatura dell’onomatodossia a firma

dell’arcivescovo Antonio di Volinsk, sulle prime, credette di cavarsela invitando

l’arcivescovo a non dir più fesserie, ma, sulle seconde – velocissime -, dovette anche

rendersi conto di aver suscitato un vespaio. Da lì in avanti la vicenda segue modelli

consolidati: assemblee interne, conquista della maggioranza, espulsione – non senza

spargimenti di sangue – dei “monaci che sbagliano”, convocazioni al Comitato Centrale,

dichiarazioni più e meno furbesche alla stampa da parte di entrambi i contendenti, offerta

di resa onorevole, rifiuti sdegnati, affamamento dei rivoltosi, repressione militare, soluzione

esicastica conclusiva di regime e, in quanto vittime, messe, più tardi, sul conto altrui

(c’erano giusto i bolscevichi).

6.

All’imeslavie (o glorificazione del nome) non sarebbe mancato neppure un futuro. Il

“Leonardo da Vinci” russo, Pavel Aleksandrovic Florenskij (1892-1943) e Sergej Nikolaevic

Bulgakov (1871-1944), filosofi, tentando di conferire lunga vita all’onomatodossia, non

hanno lesinato negli sforzi di teorizzarne i fondamenti. A entrambi sta bene la tesi secondo

la quale “il nome di Dio è Dio” e Bulgakov, nella sua Filosofia del nome - pubblicata a

Parigi nel 1953, ma redatta fra il 1920 e il 1921 -, riesce ad individuare una protolingua

universale prebabelica nonché un Logos anteriore a qualsiasi parola che fungerebbe da

perenne serbatoio di senso e di significato.

7.

Tutto ciò spiega in abbondanza – se non giustifica – le ambasce definitorie delle scienze

linguistiche. Le grammatiche sfuggono al compito utilizzando la tecnica dell’elenco aperto il nome designa “esseri animati”, “cose”, “concetti”, “qualità”, “azioni”, etc. – fino ad

ospitare checchessia. Qualcuno, più coraggioso e più sfrontato, l’ha definito come “quella

parola che designa una nozione dal punto di vista dell’’essere’” 6, virgolettando l’essere e

facendo finta di aver detto qualcosa, ma, perlopiù, si preferisce tacere. Negli scritti teorici

del primo Chomsky, d’altronde, come dice Zonta, “definizioni del nome o di altre parti del

discorso non figurano”. Si rinvia al problema delle “strutture profonde”, costringendo i tanti

chomskiani del pianeta ad appellarsi “ad una certa ‘naturalità’ dei raggruppamenti di

parole” o “all’’intuizione’ necessaria per scoprirli” 7. Il secondo Chomsky è quello che si è

accorto di aver trascurato la semantica a favore della sintassi, quello che rimpiange un

modello che sia uno dell’attività mentale e una teoria che sia una del significato, e,

dunque, quello che può imputare a sé e agli altri ciò che, per l’appunto, imputo io a lui e

agli altri8.

8.

Ben poca cosa, sarebbe accontentarsi di aver fatto emergere un rapporto fra grammatica

e filosofia nonché le disgrazie conseguenti. La mancata definizione del nome – la miseria

scientifica – lascia in vita o, addirittura, genera le speculazioni mistiche9. Detto questo,

arrabbiarsene, deprimersene, e lasciare le cose come stanno (magari dopo aver buttato

alle ortiche la grammatica nell’ovvia consapevolezza che, allorché ci si mette in mano, se

Dio vuole, parlare sappiamo già) non costituirebbe un gran contributo.

Chi si è preoccupato di garantire il mondo e l’ordine suo ha posto un rapporto fra i nomi e

le cose, magari dopo aver affidato a “concetti” ed “idee” inanalizzabili il compito di mediare

fra i due. Chi non aveva nulla da garantire – chi ha evitato la metafora filosofica della

“conoscenza” - ha potuto, invece, cercare un rapporto fra i nomi e le operazioni mentali

che designano, esentando il soggetto dalla passività cui pareva condannato. Fra questi

ricorderò Silvio Ceccato e la Scuola Operativa Italiana cui spesso amo riferirmi 10 – perché

pervengono ad una modellizzazione dell’attività mentale soltanto dopo essersi liberati del

peso costituito dalla tradizione filosofica.

In breve. Viene individuata l’attività mentale nella funzione dell’attenzione e questa viene

ricondotta al funzionamento di un organo a due stati – aperto/chiuso, 0-1, etc. Dalla

combinatoria degli stati e dall’applicazione dei risultati ottenuti al funzionamento degli

organi percettivi si otterrebbe, fra l’altro, il patrimonio dei designati linguistici. Questi, poi,

verrebbero inseriti in strutture temporali triadiche ampliabili in reti di complessità crescente.

“Cani e gatti”, per esempio, può espandersi in “corrono” e fermarsi lì, così come, invece, il

tutto può proseguire con “velocemente” e con “in cortile”. In tali strutture si distinguono due

funzioni: i correlati (“cani”, “gatti”) e i correlatori (“e”, oppure il correlatore che rimane

implicito e che correla “cani e gatti corrono”, un’associazione di soggetto e svolgimento).

Ogni lingua si differenzia sia per il patrimonio degli uni e degli altri, sia per il modo con cui

li designa (per esempio, con suffissi e prefissi). Ceccato nota che “a fungere da correlatore

vanno bene solo certi giochi dell’attenzione, e non mai per esempio il risultato di una

osservazione”, mentre, peraltro, è sempre possibile l’inverso, ovvero che quei “giochi

dell’attenzione figurino fra i correlati”. L’unica via che porterebbe all’individuazione del

nome, allora, sarebbe quella sintattica, perché “nome”, dal punto di vista operativo,

sarebbe solo un costituito usato come “correlato”11.

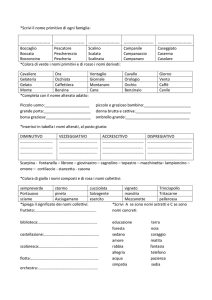

9.

La rete correlazionale così come è stata individuata dalla Scuola Operativa Italiana viene a

identificarsi con la nozione di “pensiero”. Più volte, Ceccato ha parlato della competenza

musicale, sia come modello che come propedeutica dell’analisi del mentale. In quanto

modello è valsa, soprattutto, per la concezione correlazionale del pensiero. Barosso, in

Corso di linguistica operativa, esplicita così l’analogia:

Disegno n. 1

E

Disegno n. 2

“Nella prima rappresentazione grafica, la linea continua indica il tempo di fattura

dell’elemento, e quella tratteggiata la sua presenza in seguito a mantenimento” – e qui si

tira in ballo una delle varie funzioni assegnate alla memoria. Dalla medesima

rappresentazione, poi, risulterebbero “anche le diverse funzioni svolte dai tre elementi nel

costituire la struttura, funzioni che si è convenuto di chiamare di correlato primo (a), di

correlatore (b), e di correlato secondo (c); per cui l’intera struttura viene chiamata

correlazione”12.

Zonta13, invece, fra le tante plausibili, propende per una notazione come questa

Disegno n. 3

ma, a mio avviso, in definitiva, nell’occasione conta soltanto l’evidenziare il rapporto fra

elaborazione in parallelo e polifonia14.

10.

Il fatto che tutto può fungere da correlato (Ceccato fa l’esempio di frasi come “e e o

designano rapporti” o “cantare rallegra”, dove la parte dei nomi è svolta da elementi

linguistici che di solito svolgono la parte di congiunzioni o di verbi) non deve indurre alla

disperazione. In fin dei conti, anche di una metafora si può dire davvero che è tale solo a

patto di averci un’idea delle operazioni mentali del parlante. E’ soltanto presumibile che se

qualcuno nomina “le gambe del tavolo” abbia utilizzato una metafora. Anzi, la gran

maggioranza di chi sta leggendo ciò che scrivo di certo, nel parlare di “gambe del tavolo”,

non “fa” una metafora: l’ha già fatta tempo fa, se l’è trovata bella e fatta e socialmente

condivisa, ha eseguito l’operazione di confronto da cui nasce ed ha proseguito ad usarla

come risultato ottenuto. L’operare mentale è privato. L’importanza dell’assunzione di un

punto di vista operativo sta nel liberare il nome dall’aura mistica che secoli di filosofia e di

religione gli hanno inflitto, nel riammetterlo fra i risultati dell’operare umano e nel poterlo

considerare all’interno di ipotesi relative ad un modello funzionale della mente.

11.

Sulla base dell’ipotesi attenzionale formulata da Ceccato, Vaccarino ha sviluppato un

sistema di analisi semantica che tende a render conto delle varie soluzioni linguistiche

note. Nella storia di questo sistema, possiamo isolare due fasi che, di fatto, riconducono il

nome ad una definizione pre-correlazionale. Nella prima – rappresentata da Analisi dei

significati -, Vaccarino, allorquando deve distinguere il nome “comune” dal “proprio”,

sembra dubitare che il secondo possa risolversi in un “denominare” riferito ad un

esemplare, mentre il primo in un “denominare” riferito ad una classe. Perché quando si

dice, ad esempio, “i cani abbaiano” possiamo rivolgerci potenzialmente sia alla “classe dei

cani” – e in almeno due sensi: sia che “ne stiamo sentendo abbaiare un certo numero”, sia

nel senso che “alludiamo ad un’accolta qualsiasi di esemplari” -, sia “all’affermazione che

quanto chiamiamo ‘cane’ ponendolo perciò come riferimento per i cani particolari, ha la

caratteristica generale di ‘abbaiare’”, sia, ancora, alla “legge” secondo la quale “i cani per

essere tali devono abbaiare”. Ne conseguirebbe, allora, che il “nome comune” deve

prescindere tanto dalla “classe” che dal “generale” e dalla “legge” – inducendo, dunque, a

definirlo come “pseudo-supino del diale in cui sono compresenti” i costituiti dell’ “aver

raggruppato” e del “denominare”15.

Affinando l’analisi – in Prolegomeni -, Vaccarino definisce il nome come risultato da

operazioni di confronto e, più precisamente, come il risultato di aver riferito un “segno” ad

una “cosa” paradigmata, ovvero considerata come termine di confronto. Il “denominare”,

allora, corrisponderebbe all’uso di un nome per isolare qualcosa da qualcos’altro

considerato come “resto”, il nome proprio corrisponderebbe al riferire l’”uno”, o il

“singolare”, al nome, e il nome comune, infine, corrisponderebbe al riferirvi il “plurale” 16.

Tutti componenti, si badi, di cui si sono analizzati gli stati attenzionali costitutivi.

12.

L’Adamo che capisce al volo ed esegue brillantemente il suo compito può anche risultare

compatibile, data la loro inequivocabile derivazione filosofica, con le teorie linguistiche più

in voga, ma non con una ricostruzione operativa delle categorie linguistiche. La genesi è

un’altra. Al nome in quanto tale ci si arriva dopo un bel po’.

Ma, nel passaggio dal nome in quanto tale ad un nome, dico un nome qualsiasi, le cose si

complicano ulteriormente. A maggior ragione se, per una volta, si abbandona il terreno

apparentemente solido dei nomi comuni per guardare a quello apparentemente

solidissimo dei nomi propri. Vige, infatti, l’opinione che se un nome comune può esser

ricco di “giochi dell’attenzione” o di quello che, per tradizionale omaggio al Kant mentalista,

chiamerei “contenuto categoriale” – nella morfemizzazione, per esempio -, un nome

proprio ne sarebbe integralmente scevro.

Visto che “i cani abbaiano”, invece, racconterò alcune vicende connesse al battesimo di un

cane, il nostro. Anna l’ha chiamato Papere.

La storia è questa: la fermano per la strada e le offrono un cucciolo di collie, cane demodé.

Anna è nata nel 1959, ma il Lassie che tornava a casa nel 1943 (e che mostrava ancora

tutto il suo coraggio nel 1946) era ancora ideologicamente attivo (tanto è vero che vivrà la

sua più bella avventura ancora nel 1978)17. Conclusione, lo prende al volo.

Tre anni prima, nel 1990, tuttavia, Francesca Archibugi aveva diretto Verso sera, un film

ambientato nel 1977, dove si narra di un professore comunista già avanti negli anni

(Marcello Mastroianni) e di una sua nipote “movimentista” (o “rivoluzionaria”, o

“movimentista rivoluzionaria”) (Sandrine Bonnaire) che ha una bambina – bambina che

ogni tanto gli affida. Lei e il suo compagno – che vive in una comune – l’hanno chiamata

Papere Mescalina. Inutile dire che per il professore sarà più facile chiamarla con il primo

che con il secondo nome. Il film si sviluppa non tanto e non solo sulla passione di costui

per sua nipote, ma, piuttosto, sul contrasto teorico fra modelli di comunismo

preconfezionati e pratica rivoluzionaria. Anna l’ha visto ed ha colto nel nome Papere sia

quanto rappresentava di rottura con la tradizione denominatoria 18 per la pluralizzazione di

un nome comune assegnato ad una bambina, che quanto rappresentava di critica politica

per la vicenda in cui la coppia di nome e bambina era incastonata.

Nel ringraziare il cielo di non avere un cane di nome Mescalina, dunque, mi corre l’obbligo

di segnalare la funzione di questo pur vago cenno di cronaca ideologica a sostegno di una

tesi: anche i nomi propri veicolano contenuti categoriali – processi di valorizzazione inclusi.

Non dico, beninteso, che ogni volta che Anna chiama Papere, nel solo nominarla,

ricostruisce la serie di operazioni mentali in grazia delle quali le ha assegnato quel nome –

perché è sempre possibile utilizzare qualcosa come già fatto e compiuto (il “pronome” ne è

una dimostrazione) -, ma dico che ogni nome, nell’essere costituito così e così e non cosà

e cosò, si inserisce in una mappa storicizzata di rapporti, una sorta di “enciclopedia

individuale”, dotata di una sua coerenza e, pertanto, in linea di principio indagabile 19.

13.

Alla storia della filosofia spetta di registrare più volte la controversia fra chi sosteneva, per

dirla con Max Muller, “se il linguaggio originasse per appellativi generali, o per nomi

propri”20. Per la seconda soluzione, ad esempio, era Adam Smith e per la prima Leibniz.

Da una parte, l’argomento (da buon Adamo secondo) cominciava con una titubante

asserzione secondo la quale “l’assegnazione di nomi particolari a denotare oggetti

particolari (…) probabilmente sarebbe uno dei primi passi verso la formulazione del

linguaggio” e proseguiva, più fiduciosamente, proponendo la tradizionale immagine dei

“due selvaggi” che, tramite la collaborativa istituzione di un linguaggio, “studierebbersi di

fare i loro mutui bisogni intelligibili l’uno all’altro”. Così la “particolare spelonca”, il

“particolare albero” e la “particolare fontana” saranno stati nominati, “per la prima volta”,

“spelonca”, “albero” e “fontana”, nomi che – al cospetto di nuove spelonche, nuovi alberi e

nuove fontane -, in grazia di somiglianze che saltano all’occhio, sono destinati alla

replicazione.

Dall’altra parte, l’argomento di Leibniz, dritto come un fuso, al posto dei “selvaggi”, tirava

subito in ballo l’altra categoria specializzata nella certificazione della scienza, quella dei

“bambini”. “I fanciulli”, dice più precisamente, “e quelli che non conoscono se non ben

poco della lingua che si attentano a parlare (…) fanno uso di termini generali, come cosa,

pianta, animali, in vece di usare i nomi propri, dei quali sono privi”. Dal che, per lui, si

doveva evincere che “tutti i nomi propri o individuali sono stati in origine nomi appellativi o

generali”. In principio stava dunque la generalità, “perocché debb’essere accaduto molto di

rado che l’uomo inventasse un nome, espressamente e senza ragione, a denotare questo

o quell’individuo”.

L’accorto Muller, tuttavia, racconta la vicenda con intenti bonarii e, spostando sull’asse del

tempo storico le due argomentazioni antitetiche, riesce a riverniciarle di affinità. Adam

Smith ha ragione: “la prima residenza imperiale sul Palatino, dava il nome a tutti gli altri

palazzi”. Ma non meno ragione avrebbe anche Leibniz, allorché “mirando al di là della

prima nascita di tali nomi (…) dimanda in qual guisa tali nomi potrebbero essere sorti”. Nel

“retrocedere”, insomma, si andrebbe ad incappare, prima o poi, in una “idea generale” –

secondo un modello operativo che prevederebbe di lasciare via via sul terreno l’empirico

per ritrovarsi fra l’indice e il polpastrello il residuo categoriale. Il Julian Jaynes de Il crollo

della mente bicamerale – quello che sosteneva esser stati “i primi elementi reali del

linguaggio verbale (…) i suoni finali delle grida intenzionali, differenziati sulla base della

loro intensità”, un allarme, per esempio, poi specificato in “vicino” e “lontano” – potrebbe

anche essere d’accordo21.

Avvalendosi dell’analisi di Vaccarino, però, credo si possa formulare una tesi più

comprensiva. Ci sono i nomi, propri e comuni, e c’è la categoria di nome, proprio e

comune: c’è una sorta di calco mentale in grazia del quale li si produce, e anche di questo

occorrerebbe render conto. Se l’analisi di Vaccarino risultasse convincente – dico la

riconduzione di nomi propri e comuni rispettivamente ad operazioni con il singolare e con il

plurale -, non si potrebbe parlare di una categoria geneticamente antecedente l’altra,

perché, come “destra/sinistra” o “parte/tutto” o “inizio/fine”, si tratterebbe di una coppia

correlativa o, detto diversamente, di costituiti complementari, dove l’uno significa in quanto

è connesso all’altro. A scorno dei filosofi, sarebbero nati assieme vivendo, poi, l’uno in

assenza dell’altro.

Note

1

Cfr. Genesi, 2, 17-20.

Cfr. E. Von Glasersfeld, Linguaggio e comunicazione nel costruttivismo radicale, Clup, Milano 1989,

pagg. 173-174.

3 Cfr. E. Von Glasersfeld, Linguaggio e comunicazione nel costruttivismo radicale, cit., pag. 151, in

nota.

4 Della missione etiope Bulatovich ha lasciato documentazione in Ethiopia Through Russian Eyes tradotto

in inglese dallo stesso Richard Seltzer che, nel 1981, gli dedica The Name of Hero (J. P. Tarcher, Los

Angeles).

5 Riassunto da Runes: “un’idea che esiste nella realtà (in re) è più grande di quella che esiste soltanto nella

mente (in intellectu); pertanto se la mia idea è la più grande, essa deve esistere anche nella realtà. Di

conseguenza Dio, l’Idea perfetta, l’Essere, esiste”. Cfr. D. D. Runes, Dizionario di filosofia, Martello,

Bologna 1963, pag. 37.

6 Cfr. A. Marchese e A. Sartori, Il Segno Il Senso, Principato, Milano 1970, citato da B. Zonta, Le parti del

discorso: il nome, in “Pensiero e Linguaggio in operazioni”, II, 6, 1971.

7 Cfr. B. Zonta, Le parti del discorso: il nome, cit.

8 Sulla questione delle carenze definitorie delle categorie grammaticali e della loro origine nella teoria della

conoscenza, cfr. F. Accame e M. M. Sigiani, Il diktat delle grammatiche, in “Il Confronto”, 14, 1967, F.

Accame, Un esempio di analisi della definizione: parola, vocale, consonante, in “Delta”, 8, 1969 e F.

Accame, Grammatica e filosofia, in “Nuovo 75 – Metodologia Scienze Sociali Tecnica Operativa”, 8, 1973.

Per constatare le virate chomskyane, cfr. N. Chomsky, Il linguaggio come organo, in “Kos”, 137, 1997, e il

mio commento in Sette tesi di Chomsky sul linguaggio, in “Working Papers della Società di Cultura

Metodologico-Operativa”, 84, 1997. In tema di chomskyerie d’epoca, cfr. inoltre F. Accame, Il linguaggio è

come un argano, in “Working Papers della Società di Cultura Metodologico-operativa”, 82, 1997. Per

un’analisi critica più ampia, cfr. S. Ceccato e C. Oliva, Il linguista inverosimile, Mursia, Milano 1988. Per un

confronto fra “grammatica generativa” (o trasformazionale) e “grammatica correlazionale” (o, detto più

sportivamente, fra Chomsky e Ceccato), cfr. M. V. Giuliani, Grammatica trasformazionale e grammatica

correlazionale, relazione presentata al Convegno Internazionale di Studi su La Sintassi, Roma, 17-18

maggio 1969 (e pubblicata in “Rassegna Italiana di Linguistica Applicata”, I, 2, 1969), dove il giudizio risulta

favorevole alla seconda, ma a Chomsky viene anche riconosciuto, già allora, la pur banale opinione che “per

dare ragione del linguaggio occorre tenere presente il suo aspetto mentale”.

9 Incluse quelle ascrivibili al “letterario” in genere. Non a caso, Pauwels e Bergier, in una loro famosa

“introduzione al realismo fantastico” intitolata Il mattino dei maghi (1960), utilizzano sia un racconto di

Clarke che uno di Borges per accreditare di senso la ricerca sui “veri nomi di Dio” nonché sul suo “nome

ineffabile”. Cfr. L. Pauwels e J. Bergier, Il mattino dei maghi, Mondadori, Milano 1997, pagg. 193-199 e

pag. 463.

2

Cfr. F. Accame, L’individuazione e la designazione dell’attività mentale, Espansione, Roma 1994 e F.

Accame, La funzione ideologica delle teorie della conoscenza, Spirali, Milano 2002.

11 Cfr. S. Ceccato, Cibernetica per tutti, vol. II, Feltrinelli, Milano 1970, pagg. 171-176.

12 Cfr. G. Barosso, Principi generali di linguistica operativa, in S. Ceccato (a cura di), Corso di

linguistica operativa, Longanesi, Milano 1969, pag. 66.

13 Cfr. B. Zonta, Le parti del discorso: il nome, cit.

14 Per un’analisi più approfondita, cfr. F. Accame, Sincronia e diacronia nell’analisi metodologicooperativa del linguaggio, in AAVV., Categorie, tempo e linguaggio, Società Stampa Sportiva, Roma

1998.

15 Cfr. G. Vaccarino, Analisi dei significati, Armando, Roma 1981, pag. 161, in nota.

16 Cfr. G. Vaccarino, Prolegomeni, vol. II, Società Stampa Sportiva, Roma 2000, pag. 165.

17 Infatti, Torna a casa Lassie, il prototipo – tratto da un romanzo di Eric Knight-, è del 1943, e i cloni Il

coraggio di Lassie e La più bella avventura di Lassie sono rispettivamente del 1946 e del 1978.

Televisione e telefilm, poi, ovviamente, hanno dato una mano cospicua.

18 Nel Dizionario per Nomi di Cani da me consultato in Rete, Papere – a differenza di Kant, Fichte e Marx –

non figura.

19 Alludo alla teoria dei rapporti logico-consecutivi così com’è formulata e messa in pratica da Vaccarino. Cfr.

G. Vaccarino, Scienza e semantica costruttivista, Clup, Milano 1988, pagg. 21-27 e G. Vaccarino,

Prolegomeni, vol. I, Società Stampa Sportiva, Roma 1997, pag. 49 e seguenti. Per una disamina della

questione nella letteratura della Scuola Operativa Italiana, cfr. F. Accame, Prolusione, Società di Cultura

Metodologico-operativa, Milano 1989.

20 Cfr. M. Muller, Letture sopra la scienza del linguaggio, Daelli e C. editori, Milano 1864, pagg. 379-384.

21 Cfr. J. Jaynes, Il crollo della mente bicamerale, Adelphi, Milano 1984, pagg. 166-167.

10