Sistema Nervoso

(istologia)

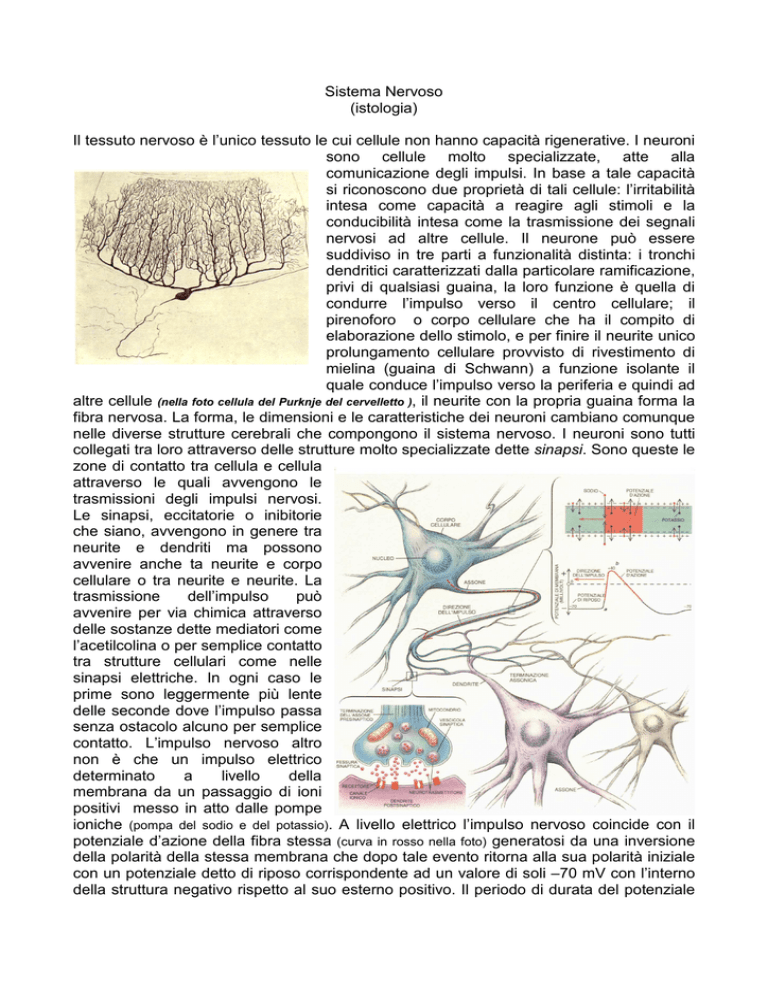

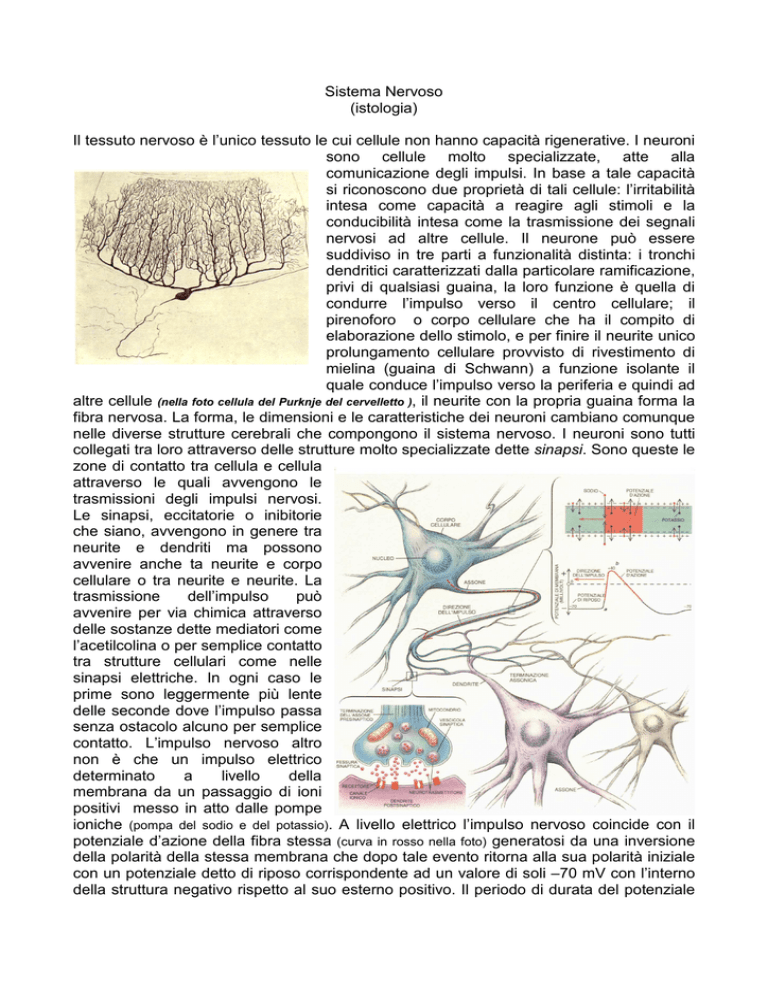

Il tessuto nervoso è l’unico tessuto le cui cellule non hanno capacità rigenerative. I neuroni

sono cellule molto specializzate, atte alla

comunicazione degli impulsi. In base a tale capacità

si riconoscono due proprietà di tali cellule: l’irritabilità

intesa come capacità a reagire agli stimoli e la

conducibilità intesa come la trasmissione dei segnali

nervosi ad altre cellule. Il neurone può essere

suddiviso in tre parti a funzionalità distinta: i tronchi

dendritici caratterizzati dalla particolare ramificazione,

privi di qualsiasi guaina, la loro funzione è quella di

condurre l’impulso verso il centro cellulare; il

pirenoforo o corpo cellulare che ha il compito di

elaborazione dello stimolo, e per finire il neurite unico

prolungamento cellulare provvisto di rivestimento di

mielina (guaina di Schwann) a funzione isolante il

quale conduce l’impulso verso la periferia e quindi ad

altre cellule (nella foto cellula del Purknje del cervelletto ), il neurite con la propria guaina forma la

fibra nervosa. La forma, le dimensioni e le caratteristiche dei neuroni cambiano comunque

nelle diverse strutture cerebrali che compongono il sistema nervoso. I neuroni sono tutti

collegati tra loro attraverso delle strutture molto specializzate dette sinapsi. Sono queste le

zone di contatto tra cellula e cellula

attraverso le quali avvengono le

trasmissioni degli impulsi nervosi.

Le sinapsi, eccitatorie o inibitorie

che siano, avvengono in genere tra

neurite e dendriti ma possono

avvenire anche ta neurite e corpo

cellulare o tra neurite e neurite. La

trasmissione

dell’impulso

può

avvenire per via chimica attraverso

delle sostanze dette mediatori come

l’acetilcolina o per semplice contatto

tra strutture cellulari come nelle

sinapsi elettriche. In ogni caso le

prime sono leggermente più lente

delle seconde dove l’impulso passa

senza ostacolo alcuno per semplice

contatto. L’impulso nervoso altro

non è che un impulso elettrico

determinato

a

livello

della

membrana da un passaggio di ioni

positivi messo in atto dalle pompe

ioniche (pompa del sodio e del potassio). A livello elettrico l’impulso nervoso coincide con il

potenziale d’azione della fibra stessa (curva in rosso nella foto) generatosi da una inversione

della polarità della stessa membrana che dopo tale evento ritorna alla sua polarità iniziale

con un potenziale detto di riposo corrispondente ad un valore di soli –70 mV con l’interno

della struttura negativo rispetto al suo esterno positivo. Il periodo di durata del potenziale

viene anche detto periodo di refrattarietà della fibra durante il quale la stessa non è

eccitabile da un altro stimolo.

Sistema Nervoso

(anatomia)

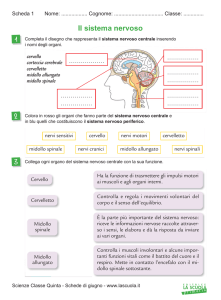

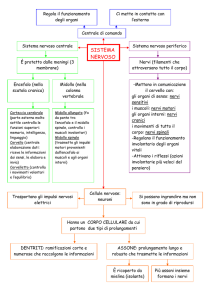

Il sitema nervoso viene convenzionalmente suddiviso in due sottosistemi: sistema nervoso

cerebro-spinale e sistema nervoso autonomo. Le strutture

centrali e periferiche come il cervello, il midollo e i nervi

spinali sono preposte alla vita di relazione e costituiscono di

conseguenza la parte volontaria di tutto il sistema; le strutture

autonome clessificate in simpatico e parasimpatico sono

invece preposte alla vita vegetativa ossia al funzionamento di

tutti quei sistemi il cui controllo non dipende dalla volontà.

Nella figura a fianco sono visibili i rapporti tra il cervello, il

midollo spinale e i nervi spinali che da esso si dipartono. Le

strutture autonome che fanno capo ai gangli, si trovano

spesso in prossimità degli organi che innervano regolandone

la funzione.

(Cervello)

Il cervello umano è sicuramente l’organo più complesso che

oggi si conosce. Con i suoi 1000 md.di cellule, di cui 100 md.

sono neuroni, e il suo peso di circa 1200-1800 gr.

rappresenta la struttura in cui risiedono le funzioni più elevate

dell’uomo come l’intelligenza, la creatività, l’emozione, la

consapevolezza e la memoria. Le grandi divisioni anatomiche del cervello danno una

mappa approssimativa delle sue capacità. Il cervello ha

simmetria bilaterale, con gli emisferi destro e sinistro collegati

dal corpo calloso e da altri ponti di sostanza bianca. La

corteccia cerebrale, ossia la superfice degli emisferi, si

presenta ricca di circonvoluzioni che portano la superfice

totale a 1,5 m. quadrati per 2 mm. circa di spessore. La

corteccia forma la cosidetta sostanza grigia perché priva di

fibre nervose mieliniche. La neocorteccia, più grande e più

recente è suddivisa in lobi: frontale, parietale, temporale e

occipitale. La parte della corteccia più antica sotto il profilo

evolutivo appartiene al lobo limbico in cui risiedono il

comportamento emotivo (istinto) e la memoria a lungo

termine. Altri nuclei di materia grigia si trovano poi all’interno

dell’organo a formare strutture quali il talamo ottico.

L’encefalo è percorso internamente da quattro cavità note

come ventricoli cerebrali. Le prime due di queste cavità

occupano longitudinalmente i due emisferi e vengono

detti ventricoli laterali. Hanno forma estremamente

irregolare e comunicano con il sottostante terzo

ventricolo con i fori di Monro. Il terzo ventricolo è

situato medialmente tra i due talami ottici e comunica

con il quarto ventricolo attraverso l’acquedotto di Silvio.

Il quarto ventricolo, sistemato dietro il cervelletto si continua con il canale centrale del

midollo spinale o canale ependimale. Nel sistema costituito dai ventricoli e dal canale

ependimale circola il liquido cefalo-rachidiano. Il sistema encefalico si continua alla base

con la prima parte del midollo spinale detta midollo allungato o bulbo rachidiano.

(midollo allungato)

Il bulbo o midollo allungato è una struttura centrale sistemata tra l’encefalo e il midollo spinale.

Lungo circa 3 cm. esso è limitato superiormente da una struttura posta trasversalmente e detta

ponte. L’interno rappresenta il pavimento del

lV° ventricolo, sulla faccia anteriore presenta

la continuazione della fessura mediana del

midollo spinale. La faccia posteriore presenta

due strutture parallele, i fasci delle vie

piramidali, mentre lateralmente sono visibili

altre due strutture, le olive bulbari. Il bulbo

oltre ad essere un “organo di transito” per le

vie motorie discendenti e sensitive ascendenti

che dall’encefalo vanno al midollo spinale e

viceversa ha una importantissima funzione nei

nelle attività riflesse. Da esso si originano i

nervi cranici da nuclei di sostanza grigia. Nel

bulbo risiedono inoltre particolari centri attivati

da opportuna stimolazione come il centro del vomito, quello della tosse,; altri sono in permanente

attività come i centri vasomotori e respiratori. I centri bulbari per il controllo autonomo della

circolazione, della meccanica cardiaca e polmonare sono chiamati centri vitali in quanto una loro

lesione provoca la morte.

Tosse: la tosse è dovuta ad una irritazione dell’epitelio delle vie respiratorie; a glottide chiusa

violente contrazioni dei muscoli respiratori (intercostali e diaframma) fanno salire la pressione

all’interno dei polmoni, dopo di ché la glottide improvvisamente si apre pr4ovovando una violenta

emissione d’aria.

Vomito: il vomito è spesso preceduto da intensa salivazione e da nausea. La glottide si chiude per

impedire il riflusso delle sostanze in trachea, e il respiro si arresta a metà inspirazione. I muscoli

della parete addominale si contraggono, l’esofago si rilascia e lo stomaco con movomenti

antiperistaltici si svuota riversando il contenuto verso il cavo orale. Tutta l’attività del bulbo è sotto

diretto controllo ipotalamico.

(Nervi cranici)

Dal midollo allungato si originano parte dei 12 paia di nervi cranici classificati in motori, sensitivi e

misti, così suddivisi: l° olfattivo (sens.), ll° ot tico (sens.), lll° oculomotore (mot.), lV° troclear e (mot.),

V° trigemino (sens.), Vl° abducente (sens.), Vll° f acciale (sens.), Vlll° acustico (sens.), lX°

glossofaringeo (sens.), X° vago (sens.), Xl° access orio (sens.), Xll° ipoglosso (sens.). I bervi

cranici presentano tre caratteristiche comuni: nascono per paia, sono simmetrici, hanno origine in

nuclei di sostanza grigia del nevrasse.

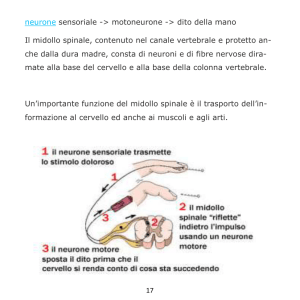

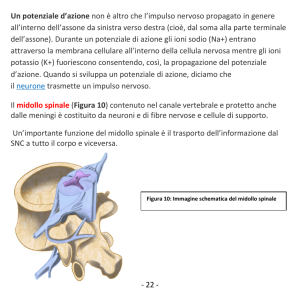

(Midollo spinale)

Racchiuso nel canale vertebrale, si estende dalla prima vertebra

cervicale (atlante) alla seconda vertebra lombare. In una

sezione trasversale si mette in evidenza la sostanza bianca

sistemata perifericamente e la sostanza grigia internamente

disposta con una caratteristica forma ad H al centro della quale

decorre il canale ependimale. La struttura centrale è costituita

fondamentalmente da neuroni motori e sensitivi distribuiti

rispettivamente in corna anteriori e posteriori, nonché da speciali neuroni preposti ai riflessi spinali.

La sostanza bianca del midollo spinale è formata esclusivamente da fasci di fibre nervose

ascendenti come quelli della sensibilità tattile, dolorifica e propriocettiva; e discendenti come quelli

dell’equilibrio, dei riflessi audiovisivi e della motilità muscolare.

(Nervi spinali)

Dal midollo spinale nascono 31 paia di nervi spinali che si originano attraverso due radici, una

dorsale sensitiva con intercalato un ganglio e una ventrale motoria. Le due radici , appena

emergenti si riuniscono poi in un’unica radice mista che va ad innervare l’organo effettore. I gangli

del Simpatico sono ad essi connessi attraverso il ramo

comunicante bianco e il ramo comunicante grigio. Nel midollo

spinale hanno sede un gran numero di riflessi che si mettono in

atto attraverso una serie di neuroni che nel loro insieme

formano gli archi riflessi. Un arco riflesso funzionalmente è

formato da un organo di senso, un neurone afferente, uno o più

neuroni in correlazione sinaptica a livello centrale per

l’elaborazione della risposta, un neurone efferente e un organo

effettore. L’arco riflesso più semplice è quello con una sola

sinapsi fra il neurone afferente e quello efferente (arco

monosinaptico) e i riflessi da esso mediati saranno i riflessi

monosinaptici. Un tipico riflesso monosinaptico è il riflesso da

stiramento a carico del muscolo in cui un muscolo in risposta ad

uno stiramento passivo si contrae. Il riflesso patellare è un

esempio di riflesso da stiramento del quadricipite femorale che appunto viene stirato dal colpo sul

relativo tendine. In questo caso la risposta motoria al muscolo proviene direttamente dai

motoneuroni spinali con esclusione dei centri encefalici. Molti dei riflessi si originano, come il caso

descritto, o si completano a livello spinale. In tutti i vertebrati un taglio trasverso del midollo a

livello cervicale produce uno shock spinale durante il quale tutte le risposte riflesse sono depresse,

a questo segue un periodo in cui le risposte ritornano e finiscono per diventare esagerate. I

muscoli sottoposti al controllo della parte di midollo sottostante il taglio possono paralizzare solo gli

arti inferiori (paraplegia) o tutti e quattro (tetraplegia). La durata dello shock spinale è maggiore

negli animali posti più in alto nella scala evolutiva. Dura infatti alcuni minuti nela gatto, qualche

giorno nella scimmia e circa tre settimane nell’uomo.

(ipotalamo)

E’ una struttura nervosa encefalica posta al di sotto del pavimento del lll ventricolo. Per la sua

importanza viene definito il “centro della visceralità” in quanto

regola e armonizza la funzionalità di numerose funzioni

viscerali. Vi sono diverse connessioni nervose tra ipotalamo e

ipofisi. Alla neuroipofisi giungono terminazioni nervose da

parte del nucleo sopraottico e paraventricolare (fascio

ipotalamo-ipofisario; con l’ipofisi anteriore (adenoipofisi) si

sviluppa un intenso sistema vasale portale che si origina da

capillari e termina in capillari senza passare per il cuore. Le

numerose ricerche condotte su animali da laboratorio hanno

individuato nell’ipotalamo numerosi centri nervosi come quello

della regolazione della temperatura corporea e del bilancio

idrico, il centro del sonno e della veglia, della fame e della sete

nonché la regolazione del comportamento istintivo ed

emozionale dell’individuo.

(controllo termico)

Nella regolazione della temperatura corporea l’ipotalamo funziona come un termostato.

Determinando la temperatura esterna tramite recettori cutanei o quella interna attraverso il sangue,

opera opportunamente la regolazione agendo sulla pressione sanguigna e allo stesso tempo

regolando la funzionalità della tiroide e del rene. La contrazione muscolare causata da brividi da

freddo produce calore anche se di breve durata. La tiroxina (ormone tiroideo) produce calore che si

sviluppa lentamente e in modo prolungato. La perdita di calore avviene per radiazione (nell’ambiente

esterno), per conduzione (contatto con altri corpi) e per convezione ( attraverso il movimento di

liquidi o gas). La sudorazione rimane comunque il modo più rapido per perdere calore;

l’evaporazione di 1 gr. di acqua rimuove 0,6 calorie . Una certa quantità di acqua evapora

continuamente (50 ml/ora) e rappresenta la perspiratio insensibilis.

(sonno e veglia)

La stimolazione dei nuclei talamici diffusi ad una frequenza di 8 stimoli al sec. Induce al sonno;

viceversa a frequenze maggiore si ha la veglia. L’ipotalamo non è comunque direttamente

responsabile del ritmo sonno-veglia, vi sono infatti alcune parti dell’encefalo che entrano in questa

regolazione.

( fame)

La regolazione ipotalamica dell’appetito dipende dall’interazione di due centri; uno posto

lateralmente, centro della fame, ed uno medialmente, centro della sazietà. Il centro della fame è

permanentemente attivo ma l’ingestione di cibo lentamente lo inattiva. L’attività del centro della

fame è probabilmente legata alla velocità con cui le cellule (glucostatiche) utilizzano il glucosio. La

distruzione di tale centro determina l’anoressia, mentre la distruzione del centro della sazietà

provoca l’obesità.

(sete)

Anche la sete è controllata dall’ipotalamo. L’area coinvolta nella sete sembrerebbe essere quella

laterale posteriormente al centro della fame. L’iniezione in tale zona di una soluzione salina

produce tale effetto nell’animale da laboratorio, segno della presenza di osmocettori sensibili ad un

aumento della pressione osmotica. Anche una diminuzione della massa liquida extracellulare

come una emorraggia stimolano la sete.

(Cervelletto)

E’ un organo impari presente in tutti i vertebrati ma con differenti gradi di sviluppo. Esso è formato

da due emisferi (cerebellari) separati da una struttura mediana detta verme. Strutturalmente

l’organo è formato da una corteccia e

internamente da sostanza bianca in cui

sono distribuiti 4 di sostanza grigia: nucleo

del tetto, globoso, emboliforme e dentato.

Il cervelletto è collegato con tre paia di

peduncoli al tronco cerebrale. Il compito

più rilevante del cervelletto è quello di

coordinare i movimenti e regolare la

postura (posizione del corpo nello spazio).

Esso infatti riceve fibre afferenti sia dalla

periferia (ne sono un esempio i nervi

vestibolari) che dall’encefalo. Negli

animali con evidenti lesioni cerebellari tutti

i movimenti sono caratterizzati da una

marcata atassia cioè da una scoordinazione dovuta ad errori di velocità d’ampiezza, di forza e di

direzione dei vari movimenti. L’atassia si manifesta non soltanto aumentando la base di sostegno

del corpo (allargamento delle gambe) e con l’andatura da ubriaco, ma anche con difetti di

precisione dei movimenti che producono la parola, cosicchè si ha la parola scandita. Un altro

caratteristico sintomo di lesione cerebellare è l’incapacità di frenare o di arrestare prontamente un

movimento in atto ne è un esempio il fenomeno del rimbalzo in cui il soggetto affetto da lesione del

cervelletto non riesce a frenare l’estensione dell’avanbraccio sul braccio quando cessa la

resistenza che l’ha tenuto fermo. Anche altri movimenti volontari sono anomali come nel tentativo

di toccare un oggetto con un dito in cui l’individuo lo porta troppo in avanti e nel tentativo di

correggersi lo riporta troppo indietro (dismetria). Queste continue oscillazioni in avanti e indietro

costituiscono il tremore intenzionale che manca nel riposo (a differenza del tremore parkinsoniano)

e si rende evidente ogni qualvolta si ha un movimento intenzionale. Come ultima curiosità va detto

che nel cervelletto, causa la ripetuta stimolazione labirintica, si genera quella sensazione nota

come mal di mare. Tale sensazione può essere abolita nell’animale sperimentale dall’ablazione

del lobo flocculonodulare, ma nell’uomo può essere attenuata da farmaci tranquillanti o antiemetici

come quelli comunemente in commercio.