NEUROSCIENZE E PSICOTERAPIA COGNITIVA:

QUALE INTEGRAZIONE?

di Adriana Nora LUGARESI

INDICE

Introduzione

2

Perché prole inetta?

4

Geni e cervello

5

Come la mente si rappresenta il mondo

7

Cervello e lateralizzazione emisferica

8

Esperienza e specializzazione emisferica

11

Processi biochimici legati alla

sintonizzazione affettiva

13

Processi integrativi interemisferici

14

Neuroscienze e psicoterapia:

quali implicazioni?

16

Conclusioni

19

Appendice

22

-

Strutture corticali e sottocorticali

Sistemi specchio e di risonanza

Sistemi di riconoscimento ed espressione facciale

Sistemi di regolazione

Raffronto tra le caratteristiche della funzione S e D

Bibliografia

28

1

INTRODUZIONE

Mi ha sempre incuriosito capire come funziona il cervello umano anche perché,

considerata la professione che ho scelto, ritengo di non poter ignorare l‟organo che ci

rende unici rispetto alle altre specie e dal cui complesso intreccio neurale prende forma la

mente con le sue molteplici attività.

Siamo esseri senzienti e pensanti, capaci di grande ingegno ed umanità. Ma siamo anche

in grado di manipolare gli altri a nostro vantaggio, di ingannare, di fare del male, di

svincolarci moralmente (1).

Spiegare dunque l‟eterogenia del comportamento solo sulla base di disfunzioni cerebrali o

carenza/eccesso di neurotrasmettitori può risultare riduttivo ed irrispettoso. Ma è anche

certo che la mente, con le sue rappresentazioni, non può essere separata dalla base

biologica che dà energia e vita al suo funzionamento.

In tal senso, ritengo utile la seguente definizione: “Mente e cervello non sono due realtà

distinte, una più basilare dell’altra, e neanche due entità che si influenzano reciprocamente

tali per cui, da un lato, le rappresentazioni mentali modificano la biochimica e struttura

cerebrale mentre, dall’altro, la biochimica cerebrale determina le rappresentazioni mentali.

Mente e cervello sono una realtà unica e la differenza sta nel linguaggio, nel codice con

cui tale realtà unitaria viene descritta. Il linguaggio psicologico parla di rappresentazioni

mentali così come il linguaggio biologico di strutture, recettori e neurotrasmettitori: sono i

descrittori ad essere diversi e non la cosa descritta” (Lorenzini, Coratti, 2008) (2).

Nella stesura della presente tesina mi sono avvalsa dei contributi della scienza cognitiva

(3) che attua un progetto di ricerca comune tramite un aggregato multidisciplinare, tra i cui

componenti principali ritroviamo la psicologia cognitiva e le neuroscienze.

Il cognitivismo ha fornito validi modelli per spiegare le leggi di funzionamento del

comportamento ed i modi in cui la mente lo regola, in base agli scopi perseguiti. D‟altra

parte, gli studi sul cervello umano, dal livello molecolare a quello sociale, hanno fornito

interessanti indicazioni sulle modalità con cui gli stimoli ambientali possono influire, nelle

1

Per es., è provato che gli antisociali fanno più operazioni cognitive di svincolo morale rispetto ai soggetti

normali e ciò non per un deficit della teoria della mente o per mancanza di empatia.

2

“La paura può essere descritta come una reazione adrenergica che modifica in modo misurabile una serie

di parametri biologici ed altrettanto correttamente può essere definita come la previsione di una pericolo; la

tristezza è a un tempo la percezione della perdita di qualcosa di importante e l‟abbassamento dei livelli di

serotonina. La paura passerà tanto bloccando gli effetti dell‟adrenalina quanto modificando la percezione di

pericolo: i due fatti avvengono contemporaneamente, sono anzi la stessa cosa. Se modifico la percezione di

pericolo, l‟adrenalina diminuisce e, viceversa, se abbasso l‟adrenalina si attenua la percezione di pericolo.

Se innalzo i livelli di serotonina, la tristezza si attenua e scompare, se attenuo l‟idea di perdita di qualcosa di

importante la serotonina si alza”. (Lorenzini, Coratti, 2008).

3

Con questo termine ci si riferisce a sei discipline specifiche: intelligenza artificiale, psicologia cognitiva,

neuroscienze, linguistica, antropologia e filosofia.

2

varie fasi di vita, non solo sull‟apprendimento e sulla costruzione di significati, ma anche

sulla struttura e sul funzionamento delle diverse aree cerebrali (4).

Il concetto di plasticità cerebrale (5) va quindi inserito in un quadro prospettico più ampio,

legato alla possibilità dell‟individuo di costruire, nell‟arco dell‟esistenza, una sua unicità e

specificità attraverso la complessa interazione tra natura e cultura, ossia tra il suo

patrimonio genetico e le sue esperienze relazionali e di vita (Kandel, 1998, Siegel, 1999;

Ansermert, Magistretti, 2008). L‟effetto che gli eventi ambientali possono produrre a livello

della trascrizione genica porta a considerare il cervello come un organo estremamente

dinamico (Kandel, 1998 e 2005; Gabbard, 2000 e 2005), non più irrimediabilmente

destinato a perdere funzionalità con il trascorrere dell‟età.

Ne deriva la visione di un individuo in continuo divenire, almeno in potenza, e ciò induce a

non trascurare il ruolo svolto dai

meccanismi genetici ed ambientali all‟interno del

funzionamento normale e psicopatologico nonché sulle possibilità di cambiamento. Forse

in futuro sarà inevitabile una maggiore ricaduta sul piano clinico, sul modo in cui si

formulano le diagnosi (Mundo, 2009), si pianificano gli interventi e si valutano gli esiti del

trattamenti.

Lo sviluppo della psicologia clinica come scienza dovrebbe prevedere l‟integrazione di

quei paradigmi neuroscientifici che possono ampliare le conoscenze sulla mente e sul

comportamento, senza ovviamente tralasciare il ruolo delle variabili indipendenti che lo

regolano e nulla togliendo alla comprensione della specificità dell‟individuo, anche in base

al suo bilancio scopistico. Una prospettiva neurocognitiva ben formulata potrebbe

permettere di spiegare un‟architettura generale della mente umana e magari fornire un

modello, scientificamente basato, che contribuisca a chiarire il problema della coscienza,

che il cognitivismo in gran parte ha accantonato, avendo avuto come maggior oggetto di

studio l‟elaborazione mentale. Certamente questo è un limite che ha necessità di essere

superato (Castelfranchi, 2006) (6).

4

Il cervello effettivamente apprende cose diverse utilizzano strutture differenti. Per es., una forma implicita di

apprendimento, è il condizionamento alla paura, mediato dall‟amigdala (V. Appendice). La memoria di lavoro

viene informata di quel che accade e, se è rilevante, la funzione esecutiva disporrà l‟immagazzinamento

dell‟informazione nel sistema della memoria esplicita. In un momento successivo saremo in grado di

richiamare intenzionalmente quegli aspetti dell‟esperienza vissuta, colorandoli dei significati che abbiamo

loro attribuito in base al nostro sistema mentale e scopistico.

5

Molti sistemi cerebrali sono plastici, vale a dire modificabili attraverso l‟esperienza. In mancanza di ciò non

sarebbe possibile imparare.

6

Possiamo dire che la norma dei processi psichici consiste in circa il 99% di elaborazione dell‟informazioni

sottostanti, tacite, silenti ed inaccessibili in linea di principio a qualsiasi coscienza ed introspezione. Questo è

l‟inconscio cognitivista. Il cognitivismo ha vinto perché ha detto che il nostro oggetto di studio non è la

coscienza ma le elaborazioni mentali. Ma non ha dato dei modelli della coscienza (Castelfranchi, 2006).

3

PERCHE’ PROLE INETTA?

L‟essere umano viene al mondo con un cervello immaturo. Necessita di una totale

dipendenza dalle figure di riferimento e di un lungo periodo di sviluppo. I riflessi del tronco

encefalico e l‟attività del sistema limbico organizzano inizialmente la maggior parte delle

esperienze del bambino. In seguito, subentrerà un maggior controllo corticale con la

formazione di circuiti neurali di crescente efficacia e stati di attivazione sincroni.

La qualità del processo di sviluppo è in relazione al tipo di esperienze vissute, le quali

possono favorire o meno un processo di apprendimento ed un incremento di conoscenza,

intesa come la costruzione di mappe sempre migliori di se stessi e dell‟ambiente

(l‟individuo come attivo costruttore del mondo e di sé nonché solutore di problemi) (Kelly,

1995; Lorenzini, Sassaroli, 1995). Necessitiamo di un lungo periodo di neotenia proprio

perché la relazione con il genitore fornisce la base per l’acquisizione e l’incremento delle

possibilità conoscitive processo di automotivazione e attiva costruzione di scopi e mete

(Lorenzini, Sassaroli, 1995) (7). Le esperienze interpersonali precoci possono così influire

non solo sui pattern di attaccamento (Bolwby, 1969, 1973, 1980, 1988) ma anche sugli stili

di conoscenza (attaccamento sicuro ricerca attiva; insicuro-evitante immunizzazione;

insicuro-resistente evitamento; disorientato-disorganizzato ostilità) (Lorenzini,

Sassaroli, 1995).

In linea con tale prospettiva, Siegel (2009) sostiene che il malessere scorre tra la sponda

della rigidità da un lato e quella del caos dall‟altro, ossia tra la tendenza a chiudersi in

modo pregiudiziale a nuove esperienze e tra quella di aprirsi caoticamente ed in modi non

di tipo integrativo. La possibilità di attivare un processo di integrazione, flessibile, adattivo,

coerente e stabile è alla base del benessere, il quale può essere inteso come l‟armoniosa

capacità di integrare l‟ignoto con il noto.

La teoria dell‟attaccamento (Bowlby, 1969, 1973, 1980, 1988) si è poi arricchita con le

ricerche sullo sviluppo del cervello sociale (V. Appendice), realizzate nell‟ambito di quelle

che possiamo definire le neuroscienze delle emozioni (Schore, 1998, 1999, 2000) (Ardino,

Sassaroli, Lorenzini, 2006). Si è visto, inoltre, che il processo di sintonizzazione affettiva

(Trevarthen, 1990, 1993; Ardino, Sassaroli, Lorenzini, 2006) tra madre-bambino

(comunicazione socioemotiva) influisce positivamente sull‟espressione genica, la quale

favorisce l‟organizzazione del cervello, la plasticità neuronale ed i processi di neurogenesi.

7

La crescita cerebrale, che avviene nella vita extrauterina, fortemente influenzata dall‟ambiente, permette

all‟essere umano di svincolarsi dalla rigidità del suo patrimonio istintuale, biologico e genetico, per garantirsi

una migliore sopravvivenza ed esistenza.

4

GENI E CERVELLO

Subito dopo il concepimento il codice genetico guida la crescita e l‟organizzazione delle

cellule nervose. Successivamente, la trascrizione genica (Kandel, 1989, 1998, 2005; Hur e

Bouchard, 1995; Feinberg, 2001, 2006; Higgins, 2008) controllerà gli aspetti della crescita

e della organizzazione cerebrale dipendenti dall‟esperienza e dallo sviluppo.

Natura ed educazione contribuiscono così alla costruzione del cervello tramite le funzioni

di stampo e di trascrizione dei nostri geni. Vari studi indicano come le esperienze possono

influire in modo significativo sull‟espressione del potenziale genetico attraverso la sintesi

proteica (Benedersky, Lewis, 1994; Rakic et al., 1994; Goldsmith et al., 1997; Rutter et al.,

1997; Post e Weiss, 1997; Andreasen, 1997; Marcus, 2004; Kandel, 1989, 1998, 2005;

Higgins, 2008), contribuendo all‟incremento di circuiti neurali ed alla formazione di nuove

sinapsi (8). In questo modo l‟apprendimento modella e rimodella il nostro cervello.

I processi di sviluppo cerebrale e di crescita della conoscenza non vanno però considerati

come il risultato di componenti unicamente genetiche così come sarebbe altrettanto errato

farli risalire esclusivamente alle esperienze (Kagan, 1992; Nelson, 1994; Hur e Bouchard,

1995; Kandel, 1998).

Nello sviluppo del cervello del bambino, il mondo sociale rappresenta ovviamente la fonte

principale delle esperienze che influenzano l‟espressione genica ed i processi che

conducono alla maturazione dei collegamenti neuronali su cui si basano le attività della

mente. A loro volta, le attività della mente possono portare a variazioni fisiologiche

cerebrali che inducono l‟espressione di geni diversi. Un esempio molto chiaro di questo

tipo di meccanismi è fornito dalla risposta a situazioni di stress, associata alla secrezione

di ormoni corticosteroidi che hanno effetti diretti sull‟espressione genica (Post, Weiss,

1997; Schore, 1997, 1998; Kandel, 2005) (9).

Altre ricerche (Higgins, 2008; Tsankova et al., 2007) dimostrano che le esperienze vissute

nel corso della vita possono letteralmente “cambiare la testa” di una persona.

Un‟esperienza traumatica, l‟uso di stupefacenti, la mancanza di affetto possono agire in

modo che certe molecole si leghino al DNA di un individuo, senza toccare la sua sequenza

codificante. Questi annessi molecolari alterano l‟attività genetica, fermando o avviando la

8

Per es., con una ripetuta stimolazione si verifica una risposta maggiore sensibilizzazione. Ciò è

correlato, nel breve termine, con un aumentato rilascio di neurotrasmettitori. Nel lungo termine, l‟esposizione

ripetuta alla stimolazione, attiva geni presenti nel nucleo che trascrivono nuove proteine e stimolano la

crescita di nuove sinapsi. E‟ un esempio non solo di come il cervello cresca in risposta all‟ambiente ma

anche di come quest‟ultimo influenzi l‟espressione del genoma.

9

Attraverso questi meccanismi, processi psiconeuroendocrini che si verificano nel corso di periodi critici

precoci, possono dare origine ad effetti permanenti a livello genomico che influiscono sullo sviluppo dei

circuiti cerebrali (Schore, 1997, 2000).

5

costruzione di proteine che possono avere una ricaduta sul funzionamento mentale di un

individuo (10).

Ma geni ed esperienze interagiscono in modo complesso. Per es., il temperamento del

bambino può provocare determinate risposte nei genitori o nell‟ambiente. Tali reazioni

rappresentano per il bambino esperienze che possono influenzare lo sviluppo del cervello

e la costruzione di significati. In un certo senso, è il bambino stesso che va a determinare

il tipo di stimoli esperienziali cui la sua mente dovrà adattarsi. Allo stesso modo, il

comportamento genitoriale può influire positivamente sullo sviluppo dei bambini con

caratteristiche costituzionali di iperreattività (Kagan, 1994, 1998) (11).

Alcuni studi riferiscono che circa il cinquanta per cento dei tratti di personalità sono

attribuibili a fattori ereditari, mentre l‟altra metà ad aspetti dell‟ambiente “non condiviso”,

sia familiare che extrafamiliare (come le relazioni con i nonni, i fratelli, i coetanei e le

esperienze scolastiche) (Plomin, 1990; Pike, Plomin, 1996). Fratelli (anche gemelli

monozigoti) cresciuti insieme possono sperimentare esperienze relazionali diverse e

quindi un ambiente “non condiviso”, dato che il comportamento dei genitori o di altre figure

significative nei loro confronti non è identico (Plomin et al., 1991; Dunn, McGuire, 1994)

(12). Le intricate interazioni tra geni ed esperienze portano così ad amplificare le differenze

individuali iniziali, anche nei bambini che crescono nello stesso ambiente familiare.

Lo sviluppo, comunque, è un processo che continua nel tempo e l‟individuo può crescere e

cambiare, malgrado eventuali esperienze precoci non ottimali. In tal senso, un

attaccamento insicuro non va visto come un fattore che inevitabilmente porterà allo

sviluppo di psicopatologia, ma che può aumentare il rischio di disfunzioni psicologiche e

sociali (Carlson, Sroufe, 1995; Rosenstein, Horowitz, 1996; Atkinson, Zucker, 1997;

Zeanah, 1997; Solomon, George, 1999; Sroufe, 2000; Fonagy, 1996, 2001; Fonagy et al.,

2002, Attili, 2007) (13). Gli studi su bambini con attaccamento sicuro evidenziano, invece,

lo sviluppo di capacità emotive, sociali e cognitive nei soggetti analizzati (Attili, Vermigli,

Felaco, 1994; van Lange et al., 1997; Thompson, 1999; Attili, 2007).

10

Per es., l‟uso prolungato di droghe attiva la proteina Delta Fos B, che induce lo sviluppo di ramificazioni

dendritiche connesse all‟uso di sostanze (per cui l‟esperienza di droga resta nel cervello tutta la vita).

11

Questi bambini possono presentare risposte fisiologiche eccessive di fronte a stimoli ambientali,

soprattutto se connotati da novità. I genitori che li incoraggiano all‟esplorazione favoriscono la strutturazione

di atteggiamenti meno timorosi nei confronti del mondo, contribuendo inoltre a fornire connotazioni

alternative.

12

Impiegando un modello complesso costituito da fattori “di condivisione” e “di non condivisione”, gli autori

hanno riportato che gran parte delle variazioni osservate tra fratelli è dovuta alla seconda categoria di

esperienze.

13

In bambini con attaccamento evitante spesso si osservano grosse difficoltà nei rapporti con i pari (Attili,

2007). Attaccamenti disorganizzati/disorientati correlano con la tendenza a stati dissociativi, disturbi

dell‟attenzione e nella regolazione delle emozioni (Solomon et al., 1995, Ogawa et al., 1997; Carlson, 1998).

6

Infine, non va dimenticato che il bambino costruisce le sue credenze su se stesso e sul

mondo anche apprendendole direttamente dal genitore (Lorenzini, Sassaroli, 1987, 1995).

Così come ripetute ed intense esperienze, spesso precoci, possono generare una forma di

apprendimento sulla base di situazioni e risposte che si presentano insieme. La riposta, in

tal caso, dipende dal significato individualmente ravvisato nella situazione. Oppure un

insieme di situazioni possono evocare tutte la stessa risposta (classe di stimoli

equivalenti). Oppure si possono derivare delle regole ulteriori da determinate esperienze

sia perché è risultato efficace e sia perché condiviso, anche linguisticamente, dal gruppo

di appartenenza (Mosticoni, 1984, 2006, 2008).

COME LA MENTE SI RAPPRESENTA IL MONDO

I rapporti interpersonali e le modalità di apprendimento hanno dunque un‟influenza

fondamentale sullo sviluppo del cervello e sulla costruzione della mente. Del resto, i circuiti

che mediano le esperienze sociali sono correlati a quelli responsabili dell‟integrazione dei

processi che controllano la regolazione dell‟organismo, la modulazione delle emozioni,

l‟attribuzione di significati, la capacità comunicativa e la rappresentazione mentale (Il

cervello sociale, V. Appendice).

La mente può essere correttamente definita come un sistema che non accidentalmente,

ma funzionalmente, immette energia nel mondo e ne riceve informazioni (Castelfranchi,

1999, 2006; Castelfranchi et al., 2002). Affinché tale sistema abbia una vera condotta ed

esplichi un‟azione occorre, quindi, che non solo guardi ciò che c‟è nel mondo ma anche gli

effetti di ciò che produce nel mondo. Solo un sistema che percepisce i cambiamenti che

sta producendo, ossia gli effetti nel mondo, può guidare l‟azione verso un certo risultato.

Quindi ciò presuppone che ci sia una rappresentazione interna del mondo ed una

rappresentazione che orienta e guida l‟azione, che anticipatoriamente indica in che

direzione procedere (14). In sintesi, la caratteristica principale di una vera attività mentale è

la costruzione di rappresentazioni interne e la probabilità anticipatoria. Ma “anticipare”

significa rappresentarsi quel che sta per accadere ma che ancora non è accaduto e che,

quindi, ancora non si percepisce. L‟individuo costruisce una rappresentazione percettiva

del mondo che i tempi ancora non trasmettono, senza stimolo. Questa è una capacità

prodigiosa: un‟entità che si costruisce una rappresentazione da sé, senza percezione e

senza stimolo in quanto esso deve ancora arrivare. La mente, dunque, è la capacità di

14

La mente, costruisce, mantiene ed usa rappresentazioni interne del mondo per guidare l‟azione verso un

obiettivo predeterminato, ossia per dare un fine al comportamento.

7

costruire endogenamente, e non sulla base di un input percettivo, rappresentazioni del

mondo. In tal senso, consiste nella capacità di costruire rappresentazioni di come il mondo

non è, non di come è (15). Su questa base nasce poi la necessità di rappresentarsi degli

scopi riguardo quello che il mondo si vuole che sia o che diventi e che di solito appunto

non è. Per questo lo si inventa, lo si immagina e si costruiscono rappresentazioni di come

il mondo non è (16). A che serve tutto questo? Solo così è possibile guidare la condotta ed

il mondo verso un certo risultato atteso, quindi immaginato.

Per un sistema rigido, la difficoltà a raggiungere lo scopo può costituire un bel problema,

qualora la risoluzione automatica o la pratica abituale non funzionino più. In tal senso, la

resistenza a cambiare i propri schemi di fronte ad evidenti fallimenti nel perseguimento dei

propri scopi (tendenza all‟assimilazione e non all‟accomodamento) è alla base della

vulnerabilità (17) alla psicopatologia.

Ma al di là dell‟aspetto funzionale (prevedibilità, controllo e comportamento finalizzato),

quali sono gli aspetti strutturali del cervello umano che predispongono (e favoriscono) tale

specifica modalità di elaborazione delle informazioni e costruzione fallace della realtà?

Potremmo inoltre chiederci se la rigidità, o la non flessibilità, possano essere frutto di

modalità non integrate di funzionamento cerebrale, sia a livello intra che interemisferico,

considerando in tal senso le differenze funzionali tra i due emisferi cerebrali.

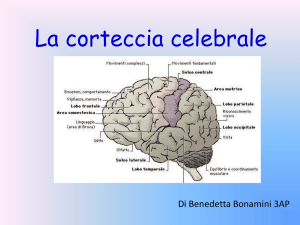

CERVELLO E LATERALIZZAZIONE EMISFERICA

Siamo una specie altamente evoluta, in grado di attuare una vasta gamma di relazioni

complesse e di varia natura: possiamo cooperare, competere, scambiare informazioni,

costruire teorie sul funzionamento della nostra mente e su quella altrui. Una sofisticata

rete di meccanismi neurocognitivi ci rende unici nelle nostre espressioni più umane ed

evidenzia le peculiarità del nostro “cervello sociale” (Frith, 1999; Adolphs, 2003; Siegel,

1999, 2009; Cozolino, 2006; Kandel, 2005; Gazzaniga, 2008) (V. Appendice).

Se osserviamo il cervello nella sua globalità non possiamo fare a meno di notare le sue

due parti, divise e collegate tra di loro dal corpo calloso. Fin dalla nascita si osservano

delle differenze e delle caratteristiche funzionali.

15

Si tende così a cambiare il mondo reale con l‟azione per renderlo uguale a qualcosa che si è costruito

endogenamente.

16

In tal senso la mente umana non tende alla logica, è uno strumento pratico, serve ad evitare condizioni

avversive e ad ottenere condizioni desiderabili. Serve, cioè, a prevedere e controllare.

17

La vulnerabilità è un intreccio tra fattori biologici (per es., aspetti genetici, virali, traumatici) e fattori

psicologici, primi fra tutte le esperienze precoci nella relazione di attaccamento (Lorenzini, Coratti, 2008).

Anche gli stress sono sia biologici (per es. droghe, intossicazioni) che psicologici (per es., lutto, fallimenti).

8

Nei primi diciotto mesi di vita l‟emisfero destro sembra crescere di più, in concomitanza

con l‟aumento di competenze motorie e sensoriali. Le connessioni al suo interno

costruiscono le strutture di base dell‟attaccamento e della regolazione emozionale

(Schore, 1994) (18).

L‟emisfero sinistro cresce più lentamente fino al secondo anno di vita, quando si

incrementano le capacità linguistiche e locomotorie. Tutto ciò spinge verso l‟esplorazione

del mondo fisico e sociale. In tale periodo, all‟interno dei lobi frontali (V. Appendice), lo

sviluppo si sposta dalle aree orbitomediali verso quelle dorsolaterali, che si collegano alle

regioni corticali del linguaggio (Gould, 1977; Tucker, 1992).

Il corpo calloso, che connette i due emisferi, inizia a svilupparsi verso la fine del primo

anno, permettendo l‟integrazione delle capacità semantiche dell‟emisfero sinistro con le

reti emozionali e somatiche dell‟emisfero destro. La maggiore integrazione tra le due parti

del cervello favorisce una graduale cooperazione nell‟analisi, globale (destro) e specifica

(sinistro) dell‟ambiente circostante (19).

In condizioni adeguate, tutte queste reti si integrano per fornire l‟esperienza di un mondo

interno coerente e sicuro. L‟asimmetria tra i due emisferi cerebrali riguarda anche le

strutture sottocorticali ed il tronco encefalico (20) (V. appendice).

Emisfero destro

L‟emisfero destro è non verbale, olistico, visuospaziale. E‟ caratterizzato da specialità

come la memoria autobiografica, una mappa integrata di tutto il corpo, emozioni

spontanee (21), risposta empatica non verbale, modulazione dello stress e stati di allerta

dell‟attenzione. Media rappresentazioni che si riferiscono a sensazioni, immagini (22),

significati non verbali delle parole (comprensione di metafore, paradossi e contenuti

umoristici del discorso).

La corteccia orbitomediale (V. Appendice) è più ampia nell‟emisfero destro. Dotata di

ricche connessioni con le reti sottocorticali (dell‟apprendimento, della memoria,

dell‟emozione), si collega al corpo regolandone il tono vagale ed il funzionamento dell‟asse

ipotalamo-ipofisi-surrene (Price, 1999; Porges, 2003) (V. Appendice). La parte destra

18

I bambini che vanno incontro a gravi esperienze di deprivazione emotiva in questo periodo sono ad alto

rischio di alterazioni delle componenti strutturali dell‟emisfero destro (Schore, 1997).

19

Il motivo della specializzazione emisferica va rintracciato nella differente modalità di elaborazione delle

informazioni: la corteccia sinistra si presta meglio ad analizzare aspetti temporo-sequenziali delle

informazioni identifica più prontamente dettagli e rileva precise caratteristiche (vantaggio nelle funzioni

specializzate del linguaggio, dei rapporti causa/effetto e nella motilità fine). La corteccia destra risulta

superiore nell‟analisi degli aspetti globali, di relazione generale delle informazioni (individua più facilmente il

contesto e fornisce un quadro generale della situazione più vantaggio nell‟elaborazione delle interazioni

sociali, dell‟esperienza emotiva e dei compiti visuo-spaziali.

20

La corteccia destra è più densamente connessa alle regioni sottocorticali della sinistra.

21

Basate su un pattern match immediato. Come per lo spavento: c‟è prima la risposta affettiva e poi quella

valutativa.

22

Le immagini mentali obbediscono ai principi della percezione (per ruotare mentalmente un‟immagine

tridimensionale, occorre lo stesso tempo se lo si fa manualmente).

9

sembra quindi maggiormente implicata sia nell‟integrazione degli stati del corpo, sia nella

regolazione del sistema nervoso autonomo (Porges et al., 1994; Schore, 2000b, 2000d) e

sembra svolgere un ruolo centrale nei meccanismi che ci consentono di esprimere ed di

essere consapevoli delle nostre esperienze emotive. Questi sistemi, esperienzadipendenti, vengono costruiti nell‟infanzia attraverso la sintonizzazione e la connessione

dell‟emisfero destro del genitore con l‟emisfero destro del figlio (Siegel, 1999; Schore,

2000b). L‟emisfero destro non solo è coinvolto nell‟elaborazione delle emozioni con

funzioni di facilitazione nella formazione dei legami di attaccamento e di regolazione degli

stati affettivi (Schore, 1994, 1996, 1998a), ma controlla anche le funzioni vitali necessarie

per la sopravvivenza, come le strategie di coping deputate a gestire lo stress (Wittling,

Schweiger, 1993; Wittling, 1997).

Varie esperienze di apprendimento vengono organizzate e immagazzinate nelle reti

dell‟emisfero destro, dando origine a ciò che chiamiamo “sensazioni viscerali”. Ciò che è

forse più significativo è che la parte destra risponde a stimoli emozionali negativi prima

della consapevolezza cosciente. L‟elaborazione emozionale sottostante, basata sul

esperienze passate, può così guidare, a nostra insaputa, i nostri pensieri, sensazioni,

comportamenti (Kimura et al., 2004).

Emisfero sinistro

Gazzaniga et al. (1996, 2009) individuano nell‟emisfero sinistro il principale responsabile

del ragionamento “sillogistico” (23), in cui la mente ricerca cause e spiegazione di eventi e

raggiunge conclusioni sulla base di un limitato numero di informazioni (24).

Per tale ragione è stato definito il “grande interprete”, responsabile dei processi cognitivi

che cercano di spiegare e prevedere gli eventi. L‟interprete elabora le informazioni in

ingresso e le mette insieme in una storia che ha senso, anche se completamente

sbagliata. Costruisce così teorie per assimilare le informazioni percepite in un insieme

comprensibile, ma può peccare di poca accuratezza. L‟emisfero destro non ha alcuna

tendenza ad interpretare gli eventi, massimizza le informazioni e ne mantiene una traccia

accurata, lasciando così l‟emisfero sinistro libero di elaborare e costruire inferenze (25).

La parte sinistra del cervello è il centro del processing logico, lineare, linguistico.

L‟elaborazione delle informazioni avviene in forma sequenziale: una rappresentazione

conduce ad altre rappresentazioni tra di esse collegate. Sembra incapace di leggere i

segnali sociali o emozionali non verbali trasmessi dagli altri. Tuttavia essa è in grado di

mediare le norme sociali che regolano l‟espressione emozionale e di valutare complesse

situazioni sociali (Zaidel et al., 1995).

I processi emozionali vanno comunque considerati come una parte fondamentale

dell‟attività di entrambi gli emisferi (26) e non limitati ad un lato o ad un‟area specifica del

cervello.

In tal senso, la mente è creata dall‟insieme delle attività del cervello ed entrambi gli

emisferi contribuiscono a realizzare un processo integrativo.

23

Spesso però non ragioniamo per sillogismi (ossia con la logica) ma costruendo modelli mentali.

L‟emisfero destro non avrebbe questa esigenza di spiegare in quanto “vede” le cose come sono, con

minime alterazioni (Gazzaniga, 1995 e1996).

25

Una inferenza è la capacità di generare conoscenza da conoscenze precostituite nella propria mente. Le

ricerche dimostrano che nel trarre inferenze gli esseri umani compiono errori sistematici e che gli individui

patologici ricorrono alle euristiche più di quanto facciano i soggetti normali in quanto si percepiscono in

condizioni di emergenza e valutano la ricerca di ulteriori informazioni pericolosa, troppo costosa o inutile

(Mancini, Gangemi, 2002).

26

Il cognitivismo si è focalizzato sul fatto che le emozioni si basano o no su una valutazione cognitiva

dell‟evento. Ha lasciato così le emozioni in un capitolo a parte, senza spiegare un‟architettura generale della

mente umana e come le emozioni entrano nella percezione, nella memoria, nel linguaggio, nel pensiero.

24

10

Emisfero sinistro

Emisfero destro

Preferenze emisferiche generali

Cognizione

Emozione

Semantica

Prosodia/Gesticolazione

Capacità astratte

Regolazione somatica

Analisi dettagliata

Analisi globale

Senso dell‟umorismo /mania Tristezza / depressione

Attivazione moderata

Alti livelli di attivazione

Preferenze emisferiche del cervello sociale

Avvicinamento

Legame / affiliazione

Evitamento

Consapevolezza dell‟altro

Autoconsapevolezza

Emozioni sociali

Emozioni personali

Affetto positivo

Affetto negativo

Lettura delle espressioni facciali

Lettura della direzione dello sguardo

Riconoscimento facciale

Intonazione

Stuss, Alexander (1999), Lattner et L. (2005), Cutting (1992), Shapiro et al. (1997), Rossion et al. (2000), Henriques,

Davidson (1991), Schiffer et al. (1995), Sutton, Davidson (1997), Keenan et al. (1999, 2000), Platek et al. (2004),

Dimberg, Petterson (2000), Hugdahi et al. (1989), Johnsen, Hugdahi (1991), Hugdahi (1996), Mandal, Ambady (2004),

Ricciardelli et al. (2002), Watanabe et al. (2002), Platek et al. (2004).

ESPERIENZA E SPECIALIZZAZIONE EMISFERICA

Secondo alcuni ricercatori esistono delle finestre di opportunità, ossia periodi all‟interno dei

quali l‟attivazione di funzioni specifiche è fondamentale per lo sviluppo delle aree

implicate. Bambini che nei primi anni di vita non sono esposti ad un linguaggio parlato

possono perdere la capacità di acquisire normali funzioni linguistiche (Schuman, 1997).

Bambini che non hanno relazioni di attaccamento prima della fine del terzo anno di età

possono trovare difficoltà a formare attaccamenti nel corso della vita (Bowlby, 1988; Colin,

1996). Se nei primi tre anni di vita un bambino non ha avuto frequenti “momenti di

risonanza” (27), in cui il suo emisfero destro poteva sintonizzarsi con quello del genitore, è

possibile che ciò determini un ridotto sviluppo delle funzioni di questo emisfero (28). Così

come l‟emisfero sinistro deve essere esposto a linguaggio verbale per svilupparsi in modo

corretto, è possibile ipotizzare che la maturazione dell‟emisfero destro richieda una

stimolazione emozionale da parte dell‟ambiente.

27

I neuroni specchio giocano un ruolo basilare nella risonanza emotiva (V. Appendice).

Comunicazione non verbale, tono della voce, espressioni del viso, condivisione emotiva sono fattori

essenziali per lo sviluppo dell‟emisfero destro (Siegel, 1999).

28

11

Trevarthen (1993) afferma che lo sviluppo cerebrale dipenda dalle interazioni “cervellocervello” nella cornice di una relazione sicura di attaccamento. Tale ipotesi viene

avvalorata dalle neuroscienze dello sviluppo che sottolineano come la qualità

dell‟attaccamento abbia un impatto positivo sull‟emisfero destro del cervello infantile (Ryan

et al., 1997; Perry, 2001) (29). A sua volta, l‟emisfero destro del caregiver si attiva per

fornire condivisione emotiva, conforto, protezione (Henry, 1993; Schore, 1994, 1999a,

1999b; Shapiro et al., 1997; Siegel, 1999; Wang, 1997) (30).Tale modello psicobiologico

suggerisce che “l‟attaccamento sicuro è connesso allo sviluppo di un sistema regolatorio

efficiente dell‟emisfero destro, così come, specularmente, un attaccamento insicuro, se

non addirittura traumatico, si lega ad un funzionamento non adattivo dell‟emisfero destro”

(Ardino, Sassaroli, Lorenzini, 2006).

Per Fonagy (1991, 2001) la metacognizione è predisposta biologicamente ed emerge

spontaneamente se non viene inibita per mancanza di un attaccamento sicuro e per

esperienze di maltrattamento (Fonagy, 1996, 2001, 2002). La paura della mente dell‟altro

può compromettere lo sviluppo di una teoria della mente matura ed evoluta, nonché i

processi di monitoraggio metacognitivo, provocando effetti drammatici, e difficilmente

reversibili (spontaneamente), sulle relazioni sociali.

Le ricerche della Main (1991) evidenziano che l‟attaccamento è, a sua volta, influenzato

dalla qualità della metacognizione nei genitori, per cui essa potrebbe essere un indice

predittivo dell‟attaccamento e della qualità delle relazioni genitori/figli. Appare infatti

essenziale per lo sviluppo nel bambino di un concetto di sé come essere intenzionale, che

i genitori pensino a lui come essere pensante. Altri autori avevano già messo in risalto

l‟importanza di considerare il bambino come dotato di sentimenti, credenze, desideri

(Winnicot, 1965, 1971; Stern, 1985, Bion, 1962).

Una relazione caratterizzata da sintonizzazione affettiva favorisce l‟attivazione bilaterale

del cervello degli individui interagenti: a) tra i loro emisferi sinistri attraverso comunicazioni

verbali, logiche e lineari; b) fra i loro emisferi destri attraverso la comunicazione non

verbale (espressioni del viso, tono della voce, gestualità). E‟ in questo modo che il cervello

del bambino viene stimolato a sviluppare la sinergia interemisferica, capacità integrative

autonome (Siegel, 1999) ed attività mentali di ordine più elevato.

29

“Uno stile genitoriale supportante facilita l‟attivazione dei sistemi corticali e subcorticali del cervello destro

coinvolti in continue modulazioni emotive” (Ryan et al., 1997).

30

In questo senso avviene una sincronia biologica tra organismi provata anche a livello fisiologico: alla

stimolazione tra madre e bimbo corrisponde un battito cardiaco accelerato, mentre al sorriso di uno dei due

corrisponde una decelerazione.

12

Nelle relazioni caratterizzate da una mancanza di linguaggio emozionale la comunicazione

e la condivisione affettiva sono spesso assenti. Tali interazioni possono risultare mediate

da una logica eccessiva o da rigidi schemi mentali. In questi casi, è in genere presente

una dissociazione fra espressione affettiva (emisfero destro) e comunicazione verbale

(emisfero sinistro), che può essere ricondotta alla tendenza a ricorrere preferenzialmente

alle rappresentazioni non mentalizzanti di un emisfero sinistro dominante. In effetti, la

capacità di integrare gli elementi non verbali e prosodici del discorso con le componenti

semantiche e linguistiche richiede una collaborazione armonica tra i due emisferi cerebrali.

Studi specifici (Beebe, Lachman, 2002) hanno inoltre evidenziato che nel bambino con

problemi affettivi la madre utilizza un linguaggio verbale che non si accorda con la propria

espressione facciale ed è incapace di sintonizzarsi con il livello di sviluppo del bambino nel

risolvere un problema insieme. Tali relazioni sono caratterizzate da una “disconnessione”

tra le rappresentazioni cognitive linguistiche e non linguistiche.

Emozioni, sentimenti,

immagini possono accedere difficilmente alla consapevolezza dell‟individuo per poter

essere comunicate agli altri (o a se stessi) attraverso il linguaggio verbale.

PROCESSI BIOCHIMICI LEGATI ALLA SINTONIZZAZIONE AFFETTIVA

Nell‟uomo, la vista in generale ed il viso emotivamente espressivo in particolare, svolgono

un ruolo importante nel legame di attaccamento (Schore, 1994). Le interazioni faccia a

faccia attivano il sistema nervoso simpatico del bambino, aumentano il consumo di

ossigeno, il metabolismo dell‟energia e favoriscono l‟espressione genica (Kennel, 1986;

Schore, 1994; Gomez-Pinilla, Choi, Ryba, 1999; Kandel, 2005) (31). Alti livelli di attivazione

correlano con maggiore produzione di ossitocina, prolattina, endorfine e dopamina, che

diminuiscono quando madre e bambino si separano. Figure di riferimento sensibili

imparano a regolare gli scambi con il figlio e a rispondere ai suoi bisogni sincronizzando

impegno e disimpegno. Nella misura in cui bambini e adulti si sintonizzano e

desintonizzano, il ciclo di unioni, separazioni e riunioni diventa l‟aspetto centrale dello

sviluppo della regolazione psicologica. Il bambino impara che può stare solo, che può

regolare i propri stati corporei ed emozionali e che il genitore ritorna (32). Mancanza di

attenzione, insufficiente stimolazione, abusi e vergogna prolungata riducono i livelli di

31

La stimolazione del simpatico nel bambino si associa ad un aumento di attività, euforia ed eccitazione. Se

la madre intuisce che c‟è una sovreccitazione, interrompe l‟attività per permettere una ri-regolazione.

32

Il precoce sviluppo del pensiero nel neonato dipende dalla progressiva acquisizione da parte sua di una

relativa indipendenza nella relazione con la madre. Dosando presenze / assenze materne, il bambino

assume un ruolo attivo nel rapporto a due. L‟adulto, gradualmente, potrà diminuire il suo sostegno con

l‟aumento delle capacità di autoregolazione nel bambino.

13

endorfine e dopamina e aumentano gli ormoni dello stress e la noradrenalina. Questo

ambiente biochimico inibisce la plasticità cerebrale e crea vulnerabilità alla psicopatologia.

La ri-regolazione dell‟adulto nei confronti del bambino può avvenire anche con la semplice

stimolazione tattile. La pelle contiene due tipi di recettori sensoriali: quelli che trasmettono

l‟informazione alla corteccia somatosensoriale ed altri che attivano l‟insula, la corteccia

cingolata anteriore e la corteccia orbitale mediana (V. Appendice) (Francis et al., 1999;

Olausson et al., 2002). Questo secondo sistema tattile è alla base del tatto comunicativo

emotivo: modula il contatto pelle a pelle, la produzione ormonale, le emozioni

rasserenanti, le risposte sessuali a vicinanza fisica e carezze. Anche qui, l‟aumento di

ossitocina e di endorfine intensifica il legame attraverso la sensazione di benessere. Un

contatto fisico positivo, oltre ad esercitare una leggera azione calmante, provoca la

diminuzione della pressione sanguigna, favorisce la regolazione autonoma e la salute

cardiovascolare (Knox, Uvnas-Moberg, 1998; Weller, Feldman, 2003) (33).

PROCESSI INTEGRATIVI INTEREMISFERICI

La specializzazione emisferica concerne prevalentemente le funzioni corticali e comunque

esse sono influenzate dagli input provenienti da strutture sottocorticali così come da altre

regioni corticali dello stesso emisfero o di quello opposto. I due emisferi condividono così

le informazioni e operano in collaborazione (Joseph, 1996; Deacon, 1997; Gazzaniga,

1995; Ornstein, 1997).

L‟integrazione tra emisfero destro e sinistro, fisicamente separati e funzionalmente

differenziati, permette di realizzare un funzionamento più adattivo. La dominanza è

comunque relativa, non assoluta: un emisfero non funziona al cento per cento nel suo

campo di specializzazione, ma solo relativamente di più rispetto all‟altro. Quello sinistro

possiede alcune abilità emozionali e quello destro alcune abilità linguistiche, anche se in

misura minore rispetto alla loro “specializzazione”.

L‟emisfero sinistro può avere una funzione di “narratore”, riuscendo ad articolare

linguisticamente (34) la nostra storia di vita e dando un senso alle sensazioni ed emozioni

provate. Questa elaborazione permette di guidare, attraverso forme di consapevolezza più

33

Bambini prematuri tenuti a contatto con il corpo dei genitori e massaggiati regolarmente piangono di

meno, si sviluppano più velocemente ed acquistano più peso (Anderson, 1991; Bergman et al., 2004;

Ottenbacher et al., 1987).

34

Studi sul linguaggio suggeriscono che il non-lineare emisfero destro giochi un ruolo più critico di quel che

si pensi in una varietà di lingue del mondo. Per es., nella lingua tibetana il significato linguistico dipende

molto dal contesto della conversazione e da segnali sociali, funzioni entrambe dell‟emisfero destro. La lingua

giapponese ha un alfabeto fonetico (organizzazione lineare emisfero sinistro) e un alfabeto pittografico

(nessi globali emisfero destro) (Agha, 1993; Deacon, 1997; Ornstein, 1997).

14

ampie, le future azioni. Ma i “dati” della nostra memoria autobiografica sono conservati

principalmente nell‟emisfero destro, per cui creare una storia coerente della propria vita è

un’impresa che implica un’integrazione bilaterale. Inoltre, raccontare storie ci permette di

comunicare verbalmente agli altri il contenuto delle nostre menti e delle nostre emozioni. I

processi narrativi permettono così di dare una sequenza agli eventi della nostra vita e di

razionalizzarli, utilizzando simboli linguistici che possono essere compresi e condivisi da

altri, ma che si rivelano utili e costruttivi solo quando riflettono l‟integrazione delle attività

dei due emisferi cerebrali. Infatti, l‟emisfero sinistro interpretante cerca di elaborare storie

utilizzando le informazioni che ha a disposizione, ma se non integra le rappresentazioni

prodotte dall‟emisfero destro tali storie potrebbero risultare prive di emozionalità e non

veritiere. Il cervello sinistro è quindi in grado di “dare il giusto senso” agli eventi e di

sintonizzarsi con la mente altrui solo quando utilizza il linguaggio emozionale e del corpo

mediati dall‟emisfero destro (35). In un cervello intatto i due sistemi si completano a

vicenda, consentendo di elaborare l‟informazione senza dover sacrificare l‟attendibilità.

Tuttavia in molte situazioni c‟è uno schema di fondo e la tendenza del‟emisfero sinistro a

mettere ordine nei dati che ha a disposizione può costituire la strategia migliore

(Gazzaniga. 2009).

Una mancanza di integrazione dell‟informazione emozionale e somatica dell‟emisfero

destro con il sistema linguistico e cognitivo dell‟emisfero sinistro sembra manifestarsi con

l‟alessitimia (Taylor, 2000). Gli alessitimici possono riconoscere che gli altri provano dei

sentimenti ma sono incapaci di trovarli dentro di sé. Ciò accade malgrado la presenza di

indici di una loro intensa risposta fisiologica a stimoli emozionali negativi (Stone, Nielson,

2001) (36).

La capacità di mentalizzare (mind reading) appare come la sintesi di attività mentali di

natura diversa, legate al funzionamento integrato dei due emisferi cerebrali ( 37).

Mentalizzare vuol dire rappresentarsi la mente propria e altrui spiegazione e previsione

del comportamento. Significa concepire, sia in forma immaginativa che riflessiva gli stati

35

La memoria la costruiamo narrandoci e venendo narrati costruzione collettiva di chi siamo, della nostra

vita, di quanto valiamo. Quando ci raccontiamo tendiamo ad evidenziare i fatti che portano a valutazioni

positive, altri fatti li omettiamo, li ingigantiamo, li inventiamo. Costruiamo un mito distorto della realtà A forza

di raccontare ed immaginarci rischiamo poi di non essere in grado di ricordare esattamente.

36

Alti livelli di alessitimia sono correlati ad una storia di trauma ripetuto (Kosten et al., 1992; Krystal, 1988;

Zeitlin et al., 1993). Gli alessitimici presentano altre difficoltà in relazione al funzionamento emisferico destro,

quali un deterioramento della capacità di lettura delle espressioni facciali e dell‟elaborazione

dell‟informazione emozionale, verbale e non verbale (Jessimer, Markham, 1997; Lane et al., 1996;

McDonald, Prkachin, 1990).

37

Anche se il concetto di mentalizzazione in psicoterapia si è affermato di recente, gli autori che lo hanno

proposto (Fonagy, 1991; Fonagy et al., 2002; Bateman, Fonagy, 2004; Allen, Fonagy, 2006) riconoscono

che, in realtà, esso deriva da precedenti concezioni (Bion, 1962; Marty, 1991).

15

mentali (legati a bisogni, desideri, sentimenti, credenze, obiettivi, ragioni, intenzioni) riferiti

a se stessi e agli altri (auto attribuzione ed etero attribuzione).

E‟ un‟attività che richiede l‟integrità e la maturità del cervello, in particolare della corteccia

prefrontale (38). Occorre eliminare, però, dalla parola mentalizzare il suo connotato

intellettuale e razionale. Infatti, benché nel processo del mentalizzare sia interessata l‟area

cognitiva, in realtà si tratta di un‟attività che si forma intorno alle emozioni ed ai sentimenti.

Si può quindi definire come una vera e propria conoscenza emotiva che nasce

dall‟integrazione di livelli emozionali e cognitivi al tempo stesso (coordinamento delle

attività di processing dei due emisferi) (39).

NEUROSCIENZE E PSICOTERAPIA:

QUALI IMPLICAZIONI?

L‟importanza della qualità della relazione è basilare per il successo terapeutico e ciò

indipendentemente dall‟orientamento teorico del terapeuta e dal fatto che egli pensi che la

relazione sia o meno un ingrediente attivo del processo di cambiamento. La psicoterapia

può facilitare stati di risonanza diadica “bilaterali”, in cui la mente del paziente e quella del

terapeuta possono essere emozionalmente coinvolte e nello stesso tempo concentrate su

esplorazioni narrative riflessive. E‟ attraverso questi stati di attivazione cooperativa, in cui

processi di sintonizzazione affettiva si uniscono a dialoghi riflessivi, che la relazione

terapeutica può permettere lo sviluppo di capacità di regolazione delle emozioni più

efficaci e l‟emergere di narrazioni più coerenti e consentire al sistema della mente di

raggiungere una maggiore complessità e stabilità. In questo senso, il rapporto terapeutapaziente riflette quella che dovrebbe essere l‟essenza delle relazioni umane: comprendere

ed accettare gli altri per ciò che sono, cercando contemporaneamente di alimentare

un‟ulteriore crescita ed integrazione anche a livello cerebrale (40).

38

E‟ chiaro quanto sostenuto da Goldberg (2001): “la corteccia prefrontale è quanto più si avvicina a definire

il substrato neurale della vita sociale”. L‟interazione sociale è fondata sulla capacità di attribuire

reciprocamente stati mentali e tanto più tale capacità è sviluppata tanto più il rapporto sarà fluido. Se ci sono

difficoltà nella capacità di mentalizzare il comportamento dell‟altro si presenta come opaco cortocircuito

all‟interno del rapporto.

39

La Theory of Mind focalizza sulla rappresentazione della mente dell‟altro in termini simbolici mentre la

Simulation Theory afferma che la comprensione del comportamento altrui non è a carattere proposizionalsimbolico in termini di credenze-scopi, ma in termini di immedesimazione. La mente umana fa entrambe le

cose per ragioni diverse, entrambi gli approcci sono veri. Usiamo simulation per capire la mente dell‟altro per

es, per la pena, il senso di colpa. Ma “Io credo che lui creda che io credo..” è un tipo di livello

necessariamente simbolico.

40

Questi elementi nel corso di una terapia o nel contesto di altre relazioni emotivamente coinvolgenti (come

amicizie o relazioni sentimentali), possono facilitare ulteriori processi di sviluppo a livello della corteccia

orbito-frontale ed aumentare le capacità di regolazione delle emozioni.

16

Nell‟ambito degli interventi cognitivo-comportamentali il fatto di tenere un diario, di

utilizzare tecniche di immaginazione guidata o di svolgere un role-playing si sono spesso

dimostrati utili nel catalizzare lo sviluppo non solo di nuove forme di apprendimento ma

anche un‟attività più integrata a livello di funzionalità cerebrale. Il modellamento ad opera

del terapeuta favorisce senza dubbio il meccanismo dei sistemi specchio ed il circuito della

risonanza (che coinvolge anche l‟insula e le aree prefrontali mediali, V. Appendice). L‟uso

di schede di auto osservazione o degli ABC permette al paziente di svincolarsi da schemi

precostituiti, legati ad un‟analisi settoriale dell‟informazione (ipotesi focale bias

confirmatorio) (funzione S), e di attuare un‟analisi più globale, spostando l‟attenzione su

aspetti nuovi (o alternativi) della realtà e riformulando in modo flessibile il proprio

investimento scopistico (funzione D).

E‟ lecito supporre che l‟efficacia delle tecniche immaginative (Edwards, 1990, Layden at

al., 1993; Young, 1994; Smucker et al., 1995; McGinn e Young, 1996; Arntz, Weertman,

1999) risieda in una attivazione delle funzioni emisferiche destre, tramite la memoria

autobiografica e gli aspetti emotivi collegati al vissuto. Attraverso la verbalizzazione, è

plausibile che poi avvenga una rielaborazione di affetti dolorosi dell‟emisfero destro in

termini linguistici dell‟emisfero sinistro. In tal senso, è legittimo ipotizzare, per es., che

esperienze affettive molto precoci potrebbero rimanere confuse ed impossibili da

verbalizzare (41): la psicoterapia attiva un processo che conduce alla capacità di riflettere

sulle relazioni fra passato, presente e futuro sviluppo della coscienza autonoetica (il

senso di sé nel tempo e nello spazio) andare oltre i limiti di quelle che sono le nostre

esperienze del momento (Edelman, 1992). Il fatto di divenire consapevoli delle cause del

nostro malessere o della nostra sofferenza ci permette inoltre di elaborare risposte più

adeguate al raggiungimento di obiettivi specifici.

La strategia di “punire” il comportamento di un paziente (per es. in forma vicaria) va a

modificare un automatismo in quanto, stimolando funzioni corticali superiori, si può ridurre

la ricerca del rinforzo e la generalizzazione. Parimenti si può dire riguardo il coefficiente di

valore e la percezione della gravità del danno. Con l‟intervento terapeutico si va a

sollecitare un‟elaborazione più complessa ed integrata che permetta di attuare valutazioni

più ampie.

41

Levin (1997) teorizza che certe difese siano il risultato di disconnessioni funzionali tra emisfero destro e

sinistro. Una disconnessione da destra a sinistra porta ad una rimozione, in cui le esperienze a forte carica

emotiva non possono essere adeguatamente verbalizzate. Una disconnessione funzionale da sinistra a

destra porta al diniego della realtà. L‟individuo può parlare degli eventi emotiva ma nega il loro valore. In tal

senso, Levin (1997) e Modell (1997) ritengono che l‟uso di metafore (che racchiudono elementi sensoriali,

immaginifici, emotivi e verbali) possa potenziare l‟integrazione tra parte destra e sinistra del cervello.

17

In psicoterapia cognitiva l‟obiettivo è comunque di risvegliare il paziente da una esistenza

in automatico e renderlo capace di ragionamenti, comportamenti e stili di vita alternativi.

Per questo si tenta di renderlo consapevole non solo dei suoi contenuti mentali ma anche

degli stati corporei. In tal modo, riflettendo sulla mente ed entrando in contatto con le

proprie emozioni e sensazioni, si favorisce un‟integrazione tra aspetti razionali

dell‟esperienza e percettivo-emozionali. A tale scopo possono rivelarsi molto utili le

tecniche di desensibilizzazione, le quali agiscono da una parte sull‟amigdala,

sull‟ippocampo e le aree corticali (V. Appendice), mediando il livello di ansia, e dall‟altra

non danno input precisi ai mediatori neurobiologici dell‟ansia, favorendo l‟internalizzazione

progressiva di interpretazioni cognitive più appropriate (Ardino, Sassaroli, Lorenzini, 2006).

E‟ inoltre plausibile che la desensibilizzazione, così come le tecniche di rilassamento,

esercitino una positiva influenza sul vago smart (V. Appendice), favorendo capacità di

autoregolazione ed un

efficace impegno sociale. Inoltre, è parimenti plausibile che

vengano favorite le strategie di coping dell‟emisfero destro, deputate a gestire lo stress

(sistema regolatorio).

Le ricerche rivelano che le pratiche di consapevolezza mindfulness, utilizzate in

psicoterapia cognitiva, rinforzano il funzionamento del corpo, le risposte immunitarie, la

reattività allo stress ed il senso generale di benessere fisico (Davidson, Kabat-Zinn, 2004);

Davidson, Kabat-Zinn, Schumacher et al., 2003). Essa è descritta come: a) osservare,

notare, rendere consapevole; b) descrivere, etichettare, annotare; c) partecipare. Tutto ciò

va fatto in modo non giudicante, con accettazione, nel momento presente ed in modo

efficace (Dimidjian, Linehan, 2003, ). Tale processo permette di vedere le cose in modo

nuovo (Bishop et al., 2004; Shapiro, Carlson, Astin e Freedman, 2006) e sembra favorire i

processi integrativi intra ed interemisferici. Questi ed altri autori riconoscono che la

mindfulness può avere vari esiti, soprattutto a livello emotivo, come la pazienza, la non

reattività, la compassione per se stessi e la saggezza. L‟esperienza della nostra vita sarà

senz‟altro diversa se ci avviciniamo ai contenuti della nostra mente senza evitarli e riuscire

a descriverli con le parole ci permette di condividere con altri e con noi stessi ciò che

abbiamo dentro.

La mindfulness ha influenzato una vasta gamma di approcci alla psicoterapia con nuove

ricerche che rivelano significativi miglioramenti in vari disturbi, con riduzione dei sintomi ed

18

una prevenzione delle ricadute (Hayes, Follette, Linehan, 2004; Hayes, Strosahl, Wilson,

1999; Linehan, 1993; Marlatt, Gordon, 1985; Parks, Anderson, Marlatt, 2001) (42).

Nella terapia dell‟accettazione e dell‟impegno (ACT - Acceptance and Commitment

Therapy) (Hayes, Strosahl et al., 1999; Hayes, Feldman, 2004; Hayes, 2004; Hayes,

Follette, Linehan, 2004; Germer, Siegel, Fulton, 2005). La mindfulness può essere intesa

come “un insieme di processi correlati che minano il dominio delle reti verbali, il quale

implica soprattutto relazioni temporali e di valutazione. Questi processi includono

l‟accettazione, la disidentificazione dai pensieri, il contatto con il momento presente e il

senso trascendente di se stessi” (Fletcher, Hayes, 2006).

Uno dei primi studi che ha dimostrato che la psicoterapia può modificare il funzionamento

del cervello ha utilizzato i principi della mindfulness nel trattamento di soggetti con disturbo

ossessivo-compulsivo (Baxter, Schwartz, Bergman et al., 1992). L‟idea generale è che

l‟accettazione della propria situazione possa alleviare il conflitto interno che si scatena

quando le nostre aspettative non corrispondono a come la vita è nella realtà (Brach, 2003;

Hayes, 2004; Linehan, 1993). Si va così oltre l‟automatismo a cui tende la mente,

rappresentandosi il mondo per come non è (Castelfranchi, 2006).

La mindfulness sembra inoltre generare una maggiore capacità di recepire i segnali non

verbali degli altri. Stare in silenzio per una settimana rende più sensibili alle altre persone

in quanto la percezione dei segnali non verbali attiva l‟insula e la corteccia prefrontale

mediale (V. Appendice), specialmente dell‟emisfero destro, correlate con l‟enterocezione,

l‟interpretazione e l‟attribuzione dei propri stati mentali interni a quelli dell‟altro. Lazar e

coll. (2005) hanno scoperto che i meditatori esperti non solo hanno una corteccia

prefrontale mediale ispessita ma anche un ampliamento dell‟insula destra.

CONCLUSIONI

Si potrebbe obiettare che conoscere come funziona il nostro cervello può risultare

interessante ma irrilevante ai fini di una psicoterapia. In parte è così. Va comunque

considerato che il paziente porta in terapia delle problematiche connesse non solo alla sua

storia di apprendimento ma anche ad uno stile di conoscenza più o meno rigido, più o

meno irrazionale che potrebbe riflettere la tendenza ad attivare in maniera preferenziale le

modalità funzionali di un emisfero rispetto ad un altro. E comunque, vari studi evidenziano

42

Può anche prevenire le ricadute nei casi di depressione cronica trattati con la terapia cognitiva (Segal,

Williams, Teasdale, 2002). Inoltre, essa è utilizzata come componente essenziale nel trattamento del

distrubo borderline di personalità con la terapia dialettico-comportamentale (Linehan, 1993) e nella

prevenzione delle ricadute delle persone con abuso di sostanze.

19

come determinati disturbi possano essere correlati a disfunzioni di un emisfero o dell‟altro.

Per es., la depressione risulta associata ad una riduzione delle attività dell‟emisfero

sinistro e ad un relativo aumento dell‟attivazione del destro (43) mentre la schizofrenia

sembra connessa ad un‟insufficienza funzionale dell‟emisfero destro ed una iperattività

compensatoria dell‟emisfero sinistro (Rotenberg, 1994). Il disturbo di panico, che risulta

legato ad un‟alta sensibilità ai segnali somatici, potrebbe evidenziare disfunzioni a livello

delle corteccia cingolata e somatosensoriale nonché dei sistemi cerebrali di regolazione

(V. Appendice). L‟emisfero sinistro è poi responsabile dell‟interpretazione catastrofica dei

segnali interni che contribuisce ad acuire l‟arousal somatico. Anche una profonda

timidezza ed un‟ansia intensa in situazioni sociali possono risultare associate ad una

disfunzione emisferica destra (sindrome da disabilità d‟apprendimento dell‟ED) (Weintraub

e Mesulam, 1983; Voeller, 1986; Hollander et al., 1996).

E‟ quindi legittimo valutare quali implicazioni possano esserci all‟interno di una

psicoterapia e nella pianificazione della strategia terapeutica. Il dialogo, per es., potrebbe

essere infruttuoso con pazienti che ricorrono prevalentemente ad una logica stretta ed al

distanziamento emotivo. Inizialmente, potrebbe rivelarsi più utile un intervento che

favorisca l‟estrinsecazione delle competenze mediate dall‟emisfero destro. Incoraggiando

l‟immaginazione ed altre modalità non verbali (per es. attraverso la mindfulness o il

rilassamento) si può aiutare il paziente a scoprire nuovi modi di relazionarsi con se stesso

e gli altri. In tal senso, modulare l‟attività di un emisfero o dell‟altro potrebbe, in genere,

rendere necessario l‟utilizzo di tecniche diverse. L‟obiettivo, comunque, sarebbe quello di

favorire un‟integrazione bilaterale.

In tal senso, un‟importante implicazione clinica potrebbe derivare dalla prospettiva

neuroscientifica secondo cui la conoscenza di noi stessi e del mondo può dipendere dal

funzionamento integrato di entrambi gli emisferi. Quello destro “conosce”, afferrandoli,

l‟emozione, l‟intento e lo sfondo contestuale di ciò che viene vissuto o espresso e può farlo

anche al di là della percezione cosciente. L‟emisfero sinistro contribuisce alla

comprensione linguistica e causale, che si verificano entrambe a livello cosciente. In tal

senso, il lavoro di Dawson e Fisher (1994) è d‟aiuto per illustrare due fenomeni clinici di

comune osservazione. La capacità di un paziente di tradurre i sentimenti in parole (una

strategia dell‟emisfero sinistro) spesso contribuisce a diminuire l‟intensità di affetti penosi;

43

Studi mirati su madri depresse hanno evidenziato se il disturbo disturbi depressivo durava da più di un

anno, i bambini avevano una maggiore probabilità di presentare in seguito alterazioni durature

nell‟attivazione dell‟emisfero sinistro (Dawson, 1994; Field et al., 1995)

20

lo stesso accade se il paziente riesce a spostare l‟attenzione su segnali alternativi (una

strategia dell‟emisfero destro) (Tucker et al., 1995). In sintesi, prestare consapevolmente

l‟attenzione a qualcosa ed esprimerla con le parole può aumentare l‟attivazione corticale e

i processi integrativi interemisferici.

Nel trattamento psicoterapeutico, si sa, è necessario osservare anche ai segnali emotivi

non verbali trasmessi tra paziente e terapeuta, oltre che il contesto verbale della seduta.

Non solo sono entrambi ugualmente importanti ma, come suggeriscono i dati scientifici,

parole e sentimenti interagiscono reciprocamente per potenziare l‟elaborazione di

entrambi. L‟accesso all‟emozione accresce la capacità di pervenire ai significati linguistici

dell‟esperienza ed esprimere i sentimenti con le parole rafforza la regolazione affettiva.

Uno dei più interessanti risultati scientifici su cui poter fare delle ipotesi di rilevanza clinica

è la funzione lateralizzata di “interprete” dell‟emisfero sinistro, il quale perviene

continuamente a cause e significati interpretativi delle informazioni che riceve, sia che

esse consistano in dati sensoriali esterni di stimoli ambientali che in dati sensoriali interni

di emozioni e sensazioni corporee. Entrambi, paziente e terapeuta, producono in modo

continuo teorie e spiegazioni per sentimenti, comportamenti e per i contenuti

dell‟interazione verbale. Il fatto è che l‟emisfero sinistro utilizza i dati disponibili e ricava

inferenze e spiegazioni casuali che sembrano esatte ma che potrebbero non esserlo.

Questo dovrebbe indurre ad una maggiore comprensione nei confronti del paziente ed allo

stesso tempo considerare che quando un terapeuta sente di aver ragione circa un

paziente dovrebbe rimanere aperto al fatto che le conclusioni potrebbero essere erronee.

E comunque, paradossalmente, un fattore aspecifico della terapia potrebbe consistere nel

fatto che le co-costruzioni di storie, caratterizzate da un processo di sintonizzazione tra

terapeuta e paziente, possono rivelarsi utili a contenere la sofferenza di quest‟ultimo

anche se esse non possiedono una verità storica.

Certo è che la complessità della mente umana richiede molta flessibilità all‟interno di una

psicoterapia e comunque spinge a riflettere sul delicato ruolo che il terapeuta può svolgere

nel processo di cura e di risoluzione dei sintomi. Del resto Kandel (1998, 2007) fornisce

una visione ottimistica quando presuppone che la relazione ed il dialogo con i pazienti sia

effettivamente

in

grado

di

stimolare

l‟espressione

genica,

mostrando

come

l‟apprendimento che avviene in terapia potrebbe modificare stabilmente il funzionamento

emotivo e comportamentale.

Forse non siamo ancora al punto in cui possono essere attuate dirette traduzioni tra i due

campi ma senza dubbio le spiegazioni neuroscientifiche aprono numerose prospettive.

21

APPENDICE

22

Il cervello sociale

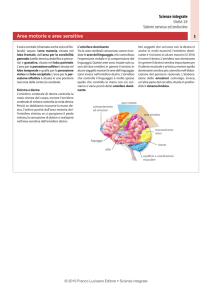

Strutture corticali e sottocorticali

Corteccia prefrontale dorso laterale. Implicata nella memoria di lavoro, si occupa di

importanti funzioni esecutive che consentono l‟autoregolazione ed influenzano il flusso

dell‟attenzione (Bechara, Damasio, Damasio, 2000; Gehring, Willoughby, 2002). Pazienti con

lesione frontale dorso-laterale manifestano facile distraibilità, difficoltà o incapacità nel

programmare il comportamento in funzione di uno scopo. Tendono ad orientare l‟attenzione verso

stimoli non rilevanti rispetto al contesto ed evidenziano scarsa flessibilità cognitiva, difficoltà ad

affrontare situazioni complesse nonché una ridotta capacità di giudizio (44). La porzione anteriore

della corteccia dorsolaterale ha la funzione di mantenere attiva la rappresentazione dell‟obiettivo

finale durante i passaggi intermedi (Koechlin et al., 2000). D‟altro canto, la pianificazione è un

processo complesso che implica più operazioni cognitive e richiede il contributo sia della corteccia

dorsolaterale che di altre aree frontali, incluse la corteccia premotoria, orbitofrontale e frontale

mediale.

Corteccia prefrontale mediale. Le varie regioni interconnesse (corteccia orbitofrontale,

cingolato anteriore, prefrontale ventrolaterale e mediale) svolgono funzioni di ordine elevato, qui di

seguito sintetizzate (Cozolino, 2006; Siegel, 2007, Gazzaniga, 2008):

a) regolazione corporea le funzioni di freno/acceleratore del SNA sono coordinate e ben

equilibrate;

b) comunicazione sintonizzata coordinazione dei segnali provenienti da un‟altra mente con

l‟attività della propria processo di risonanza;

c) equilibrio emotivo monitoraggio ed inibizione delle scariche del sistema limbico quando

raggiunge livelli troppo alti;

d) flessibilità di risposta capacità di riflettere prima di agire (45);

e) empatia, che sembra basarsi su dei cambiamenti interni guidati dai circuiti della risonanza;

f) insight o consapevolezza cosciente di sé connette il passato, il presente e il futuro (46);

g) modulazione della paura, con il rilascio del Gaba (acido gamma aminobutirrico) (47);

h) intuizione, sembra implicare la registrazione dei segnali delle reti neurali che processano

l‟informazione proveniente dagli organi interni;

i) moralità, gli sudi rivelano la partecipazione della corteccia prefrontale mediale nella mediazione

della moralità.

La corteccia orbitomediale (orbito frontale + prefrontale mediale) (48) ha un ruolo centrale nelle

relazioni sociali, nella valutazione dei significati, nella flessibilità di risposta e nella regolazione

delle emozioni. Quest‟area, soprattutto a livello emisferico destro, è in grado di monitorare e

regolare gli stati del corpo (e quindi gli stati emozionali) attraverso collegamenti diretti con il

sistema nervoso simpatico e parasimpatico. E‟ ormai dimostrato il ruolo della orbitomediale nella

regolazione di comportamenti socialmente adattivi: una lesione in questa sede determina serie

alterazioni della regolazione emotiva e dei processi decisionali (49).

44

Il comportamento appare disorganizzato e caotico, anche per l‟intrusione di azioni irrilevanti, non

appropriate, rispetto al fine prefissato. I deficit di pianificazione sono attribuibili ad una ridotta efficienza nei

processi di organizzazione temporale e di memorizzazione a breve termine delle informazioni (working

memory), necessari a pianificare una risposta.

45

Implica valutazione degli stimoli presenti, ritardo della reazione, selezione tra una varietà di alternative

possibili e inizio dell‟azione collaborazione con le aree laterali per eseguire queste funzioni.

46

La corteccia prefrontale mediale ha numerose fibre che la connettono a varie aree cerebrali, sia in output

che in input, e ciò le permette di creare rappresentazioni mentali in una continuità storica.

47

Gaba, un neurotrasmettitore inibitore che agisce nelle aree inferiori del sistema limbico che mediano la

paura, come i nuclei estesi dell‟amigdala “disapprendimento” della paura;

48

Situata tra le strutture limbiche profonde (che sono responsabili delle reazioni emozionali di base) e i centri

corticali più alti, coinvolti nelle attività psichiche superiori.

49

Persone ben adattate diventano incapaci di rispettare norme sociali, di decidere in modo vantaggioso per

se stessi ed esprimere le emozioni in modo appropriato al contesto. I processi decisionali vengono guidati da

23

La corteccia cingolata è un‟area di associazione delle informazioni di tipo viscerale, tattile, motorio,

autonomo ed emozionale (50). Implicata nel monitoraggio simultaneo di informazioni personali,

ambientali ed interpersonali, guida l‟attenzione verso ciò che è più saliente. Tale funzionamento

multiplo si osserva nelle madri di bimbi con attaccamento sicuro (51).

La corteccia anteriore provvede a regolare alcuni aspetti dei processi cognitivi ed emozionali

(identificazione degli errori, adeguamento della risposta di fronte ad uno stimolo nuovo, capacità di

ingannare) (Bush et al, 2000 e 2002; Langleben et al., 2002; Kerns et al. 2004; Kozel et al., 2004).

Diverse porzioni della corteccia cingolata si attivano nella rievocazione di ricordi emozionali e nello

svolgimento di compiti implicanti aspetti emotivi e cognitivi (Maddock et al. 2001, 2003; Phan et al.,

2002).

Corteccia somatosensoriale. Racchiude rappresentazioni multiple del corpo dato che elabora

ed organizza le nostre esperienze di tatto, temperatura, dolore, posizione e stato viscerale. Questi

differenti flussi di informazione ed elaborazione determinano l‟esperienza del sé somatico.

E‟ coinvolta nelle “sensazioni viscerali” poiché attiva ricordi impliciti legati ad esperienze vissute,

aiutandoci a prendere delle decisioni (Damasio, 1994). E‟ esperienza-dipendente e si struttura nel

contesto delle prime relazioni. In tal senso, le esperienze vissute a livello corporeo possono

influenzare il nostro modo di connetterci, comprendere ed empatizzare nelle relazioni

interpersonali (Damasio et al., 2000).

Insula. Considerata “la corteccia limbica di integrazione” per via delle sue connessioni con le aree

limbiche e con i lobi frontali, parietali e temporali (Augustine, 1996), è organizzata

somatotopicamente. Insieme al cingolato anteriore, ci permette di renderci conto di ciò che accade

all‟interno del corpo e di riflettere sulle nostre esperienze emotive (Carr et al., 2003; Bechara,

Naqvi, 2004).

Oltre ad essere implicata nella mediazione dell‟intero campo delle emozioni, dal disgusto all‟amore

(Bartels, Zeki, 2000), connette l‟attivazione dei neuroni specchio - dovuta alla percezione delle

azioni intenzionali di un‟altra persona - alle alterazioni del corpo e degli stati emotivi (risonanza

emotiva) (52). Questi processi influenzano le aree prefrontali mediali, che vengono così incluse nel

circuito della risonanza. Per essere empatici è necessario riflettere sui cambiamenti dei propri stati

interni connessi al circuito della risonanza: la regione prefrontale può svolgere questo ruolo e

creare delle risposte compassionevoli (sentire un‟altra persona) ed empatiche (comprendere

un‟altra persona) (Carr et al., 2003; Gallese, 2003).

Amigdala. E‟ formata da ampi nuclei di neuroni coinvolti nell‟apprendimento, nell‟attenzione e

nell‟emozione. E‟ specializzata nell‟apprendimento del pericolo e delle risposte attacco e fuga

(diretta connessione con il SNA).

L‟amigdala non ha solo effetto sul nostro sistema motorio, può anche modificare il modo di

pensare in quanto le risposte emotive immediate (di paura o disgusto o rabbia) coloreranno

l‟elaborazione delle informazioni future, portando a focalizzare l‟attenzione sugli stimoli negativi,

siano essi reali o semplicemente percepiti come tali. Si ritiene che l‟amigdala compia tipi di

valutazione semplice (E‟ uno stimolo buono o cattivo? Familiare o sconosciuto?) mentre la

corteccia orbitofrontale reagisce a stimoli complessi, che informano su oggetti, persone ed eventi,

e compie valutazioni che si sono sviluppate a partire dalle esperienze di vita.

segnali emozionali che predicono eventi futuri sulla base di esperienze passate. La corteccia orbitomediale

sarebbe il “luogo” in cui tali segnali sono rappresentati in modo non consapevole, ma in grado di orientare il

processo decisionale.

50

Inizia a partecipare all‟attività cerebrale intorno al secondo mese di vita. Le cure genitoriali e i

comportamenti di risonanza resi possibili dal cingolo formano una base neurale per la cooperazione sociale

e l‟empatia (Rilling et al., 2002).

51

Per es., sono in grado di spostare la loro attenzione da ciò che stanno facendo ai bisogni del figlio.

52

In pratica, con i cinque sensi acquisiamo i segnali che provengono da un‟altra persona. Il sistema dei

neuroni specchio percepisce tali “stati intenzionali” e per mezzo dell‟insula modifica gli stati del sistema

limbico e del corpo per sintonizzarli con quelli della persona con cui interagiamo.

24

Ippocampo. Nell‟essere umano i lobi parietali si sono sviluppati dall‟ippocampo e lo aiutano nella

complessa elaborazione visuospaziale (53). Insieme alle strutture ad esso adiacenti, è quindi

specializzato nell‟organizzazione dell‟apprendimento spaziale, sequenziale, emotivo e nella

memoria (Edelman, 1992) (Sherry et al., 1992).

Ipotalamo. I suoi numerosi nuclei organizzano molte funzioni corporee (quali la regolazione di

temperatura, la fame, la sete, il livello di attività). E‟ anche implicato nel comportamento sessuale e

nell‟aggressività. Tramite l‟ipofisi anteriore, converte i processi del cervello in secrezioni ormonali.

Sistemi specchio e di risonanza

Secondo Goleman (2006), l‟intelligenza sociale ha origine da diversi meccanismi cerebrali, in

particolare i neuroni specchio (54) (Rizzolatti, Sinigaglia, 2006; Iacoboni, 2008). Queste particolari

cellule nervose si “accendono” sia quando si esegue un‟azione, sia quando la si osserva (55). Si

ritiene che tale sistema sia implicato nell‟apprendimento e nello sviluppo del linguaggio e che

possa essere coinvolto nella patogenesi di gravi deficit comunicativi (per es., autismo) (Rizzolatti,

Fabbri-Destro, 2008; Iacoboni, 2008).

Certo è che il sistema specchio ha tutto il potenziale necessario per attuare un meccanismo di

comprensione delle azioni e di apprendimento attraverso l’imitazione e la simulazione del

comportamento altrui. Le ricerche dimostrano che questi neuroni si attivano alla percezione delle

emozioni altrui, espresse con movimenti del viso, gesti e suoni (56). Il processo si può esemplificare

in: vedere/sentire imitazione – simulazione interna – esperienza interna comprensione.

Questo meccanismo neurale è alla base anche dell‟empatia (Gallese, 2003; Rizzolatti, Sinigaglia,

2006, Iacoboni, 2008) in quanto non solo sarebbero in grado di rappresentare gli stati interiori altrui

ma mediano i meccanismi basilari della risonanza emotiva (Carr, Iacoboni, Dubeau et al., 2003)

(Miller, 2005) (57)

Sistemi di riconoscimento facciale e di espressione facciale.

L‟area facciale fusiforme, nel lobo occipitale, è una regione associativa deputata all‟identificazione

di facce, conosciute o sconosciute (58). L‟informazione visiva, una volta elaborata, viene connessa

ad altri circuiti neuronali, responsabili del processamento non verbale (sguardo, postura del corpo,