RELIGIONI IN ASIA

L’Asia è la culla di tutte le religioni del mondo e in particolare delle grandi religioni monoteiste.

Ebraismo, cristianesimo e Islam ebbero origine nell’Asia sudoccidentale; buddismo e induismo in

India; il confucianesimo e il taoismo in Cina. Per quanto grande sia stato il suo influsso storico, sia

diretto sia indiretto, il cristianesimo è oggi diffuso nelle Filippine e in Corea del Sud e poco

praticato altrove. Il buddismo è oggi una religione minoritaria nel suo paese di origine, l’India, ma è

diffuso, in forme abbastanza differenti, nelle regioni interne dell’Asia e nel Sud-Est asiatico, dove è

la religione principale (nella forma Theravada) in Myanmar, Thailandia, Cambogia e Laos.

Il buddismo Mahayana è praticato in modo significativo in Giappone, Vietnam e Cina. L’Islam è la

religione dominante nell’Asia sudoccidentale e centrale; ha grande rilievo nell’Asia meridionale,

dove sia il Pakistan sia il Bangladesh sono paesi prevalentemente musulmani. Anche in Indonesia la

stragrande maggioranza della popolazione è musulmana. Diverse città dell’Asia sudoccidentale

sono importanti mete di pellegrinaggi religiosi, e fra esse le più eminenti sono La Mecca, Medina e

Gerusalemme.

INDIA

BUDDISMO

Primo veicolo di diffusione della dottrina fu la comunità monastica (Sangha) dei discepoli del

Buddha, il fondatore, nato presumibilmente, sulla base di dati biografici incerti, nel 563 a.C. a

Kapilavastu, nell’India settentrionale: allevato nel lusso e nell’agiatezza in quanto figlio di un

piccolo re locale, egli rimase profondamente scosso dalla scoperta dell’infinito dolore che incombe

su tutti gli esseri umani, costretti da una forza ineluttabile a vivere esistenze sempre nuove nel ciclo

inarrestabile della reincarnazione. Siddhartha decise, all’età di ventinove anni, di lasciare la reggia

paterna per dedicarsi, libero dall’attaccamento dei beni materiali, alla ricerca di una vita che

conducesse alla liberazione dalla sofferenza e alla felicità suprema. Si dedicò dapprima allo Yoga e

alle pratiche di un ascetismo che dopo alcuni anni gli parrà tanto severo quanto infruttuoso; adottò

allora una via media fra vita agiata e la mortificazione assoluta, per approdare poi, nell’ultima fase

del suo cammino, alla definitiva illuminazione, ottenuta, secondo la tradizione, durante una notte

trascorsa a meditare sotto un fico sacro a Bodh Gaya.

Da allora Siddharta, divenuto finalmente il Buddha, “l’illuminato”, si impegnerà

instancabilmente nella sua opera di predicazione itinerante per raccogliere un numero sempre

maggiore di discepoli ai quali affidare il nucleo essenziale della sua dottrina, tramandata in forma

esclusivamente orale e riassunta nelle definizioni dette Quattro nobili verità. La vita è sofferenza: il

dolore (dukkha) e l’inconsistenza costituiscono l’essenza più profonda della vita umana dalla

nascita alla morte così che la morte non rappresenta in alcun modo la liberazione dal dolore, in

quanto, conformemente alla concezione fondamentale del pensiero indiano, l’uomo è soggetto,

come tutti gli esseri, al flusso inarrestabile delle rinascite, reincarnandosi continuamente in corpi

sempre diversi.

Origine di tutto questo carico di sofferenza è l’ignoranza della natura illusoria di tutto ciò

che l’uomo percepisce come suo orizzonte reale: da questa ignoranza non scaturisce solo la

schiavitù dei beni materiali, ma anche, come frutto del desiderio di sopravvivenza, l’attaccamento

alla vita stessa. Alla sofferenza si può porre fine soltanto mediante l’eliminazione del desiderio e

l’estinzione di ogni forma di attaccamento all’esistenza, al fine di spezzare definitivamente la catena

delle rinascite. Per ottenere la liberazione dal dolore occorre camminare sulla via dell’Ottuplice

sentiero, che racchiude in sé retta visione, retta intenzione, retto parlare, retto agire, retto modo di

sostentarsi, retto impegno, retta consapevolezza, retta meditazione: si tratta, in pratica, del

compendio fondamentale della fede buddista, che vede nella moralità la premessa e insieme la

conseguenza della saggezza e della capacità di possederla attraverso la meditazione.

La riflessione del Buddha muove dalla definizione dell’esistenza umana come complesso di

azioni indotte dalla presenza condizionante di cinque elementi: il corpo materiale, i sentimenti, le

percezioni, la tendenza all’agire e la coscienza. Essi, denominati in sanscrito skandha, “legami”,

con il loro temporaneo e mutevole aggregarsi costituiscono la natura stessa della persona, e di

conseguenza ne determinano, con l’attaccamento alla vita e la propensione all’azione, la

sottomissione alla sofferenza; essa ha luogo nell’ambito di un’esistenza materiale destinata ad

essere per sua natura non permanente (anitya) e, in definitiva, segnata da una condizione negativa in

quanto anatman, esistenza non dotata di una propria essenza.

Da questa concezione dipende anche la formulazione alla quale il Buddha ricorre per

spiegare il concetto di samara, il flusso ininterrotto di rinascite posto come caposaldo

imprescindibile da tutte le correnti del pensiero indiano: secondo la dottrina del pratityasamutpada,

ovvero dell”origine incondizionata”, una catena di dodici cause agisce in ciascuna esistenza

dell’individuo portandolo a ignorare la natura illusoria di tutta quanta la realtà e rendendo possibile

l’azione degli elementi aggregati, che lo spingono all’attaccamento alla vita stessa. Di conseguenza,

l’individuo è indotto alla ricerca spasmodica di una sorta d’immortalità attraverso la rinascita

continua in corpi materiali sempre nuovi: ogni esistenza è così legata indissolubilmente alle infinite

esistenze precedenti e a quelle future, in una catena inestricabile di sofferenza che il saggio deve

necessariamente spezzare.

In questo indirizzo di pensiero trova posto anche l’altro concetto portante della tradizione

indiana, quello di karma, la conseguenza etica indotta dal complesso delle azioni che l’individuo

compie in ciascuna esistenza, determinando inesorabilmente la sua condizione nell’esistenza

successiva, secondo una logica di premio e di punizione: la condotta in vita porta con sé la

possibilità di rinascere sotto forma di animale, oppure di uomo, di demone, di divinità. Prendendo

atto della presenza ineluttabile del karma nell’infinita vicenda umana, il Buddha ravvisa

nell’aspirazione a una vita di ordine superiore il legame che determina – pur nella forma di un

impegno etico e religioso volto al nobile fine dell’accumulo dei meriti – l’attaccamento all’azione

con il conseguente carico di sofferenza. Anche gli dei, che pure apparentemente vivono in uno stato

di somma beatitudine, non sfuggono alla suprema legge dell’universo, all’incombere della morte e

alla possibilità di reincarnarsi in un essere inferiore: essi sono privi di ogni capacità di influire

fattivamente sul destino degli uomini, le cui preghiere e sacrifici si rivelano assolutamente

inefficaci, meramente utili a perpetuare, con la speranza illusoria nel valore delle azioni, la

sottomissione a un karma di dolore. L’illusione domina ancor più beffardamente le stesse divinità

che, inconsapevoli della realtà incombente anche su di loro, non avvertono neppure la possibilità di

raggiungere la salvezza autentica per mezzo dell’illuminazione: solo gli uomini, vicini come sono

alle manifestazioni più concrete del dolore, possono sperare di prendere coscienza delle sue cause e

di ottenere l’illuminazione unica e definitiva che ponga fine al ciclo infinito delle rinascite.

Il fine ultimo dell’uomo che segue il cammino di salvezza suggeritogli dal Buddha è il

raggiungimento della condizione suprema del nirvana, l’estinzione di ogni desiderio e la libertà da

ogni forma di condizionamento materiale e psicologico: ottenuta questa illuminazione interiore, il

saggio prosegue il cammino della sua esistenza terrena liberandosi gradualmente del carico del

karma che lo lega al corpo materiale e preparando la strada alla liberazione definitiva, la condizione

del parinirvana, il nirvana definitivo, l’annientamento totale che coincide con il momento della

morte. Raggiungibile teoricamente da tutti i fedeli, questa condizione di beatitudine eterna è posta

più realisticamente, già nella prima fase dello sviluppo del buddismo (soprattutto dai maestri della

scuola Theravada), come meta principale soltanto per i membri della comunità monastica. Questi

ultimi devono mirare a ottenere l’illuminazione e a essere venereati come arhat, saggi giunti allo

stato di perfezione al termine del lungo cammino sulla via dell’Ottuplice sentiero. Agli altri fedeli

non resta che rassegnarsi all’accumulo di meriti che consente, attraverso l’osservanza, nel corso

della lunga vicenda delle rinascite successive, della legge morale – non uccidere, non rubare, non

pronunciare menzogna, non fare uso di sostanze inebrianti e non abbandonarsi al disordine sessuale

– di reincarnarsi finalmente nella condizione di monaco per compiere il passo decisivo verso la

liberazione.

Buddismo Mahayana Una delle due correnti principali del buddismo, diffusasi dall’India in

Cina, Corea, Giappone, Tibet, Asia Centrale e Vietnam. E’ considerata dagli aderenti come

depositaria dell’autentica tradizione dottrinale risalente al Buddha, in opposizione alla più antica

scuola del buddismo Theravada. Il Mahayana (in sanscrito, “Grande veicolo”), che già nel periodo

indiano appare diviso in due scuole, la Madhyamika e la Vijnanavada, diede origine, diffondendosi

al di fuori dell’India, a ulteriori sviluppi dottrinali, come quelli della scuola della Terra Pura e del

buddismo Zen.

INDUISMO

La cosmologia è il motivo ispiratore fondamentale della teoria dell’induismo ed è fondata su

una concezione che intende l’universo come un grande uovo cosmico con cieli, mondi infernali,

oceani e continenti disposti concentricamente intorno all’India; questo universo sconfinato è

destinato a una esistenza eterna ma ciclica, segnata da una degenerazione costante e inesorabile, da

una sorta di Età dell’Oro della durata di 1.728.000 anni, detta Krta Yuga, fino all’epoca più triste e

precaria, il Kali Yuga, di 432.000 anni, al culmine della quale il cosmo viene interamente divorato

dalle fiamme e dai flutti come in un rito di purificazione generale capace di rigenerare l’Età

dell’Oro e dare avvio a un nuovo ciclo. Allo stesso modo l’esistenza umana è coinvolta nel ciclo

inarrestabile delle rinascite, reso possibile dalla trasmigrazione delle anime, che alla morte

dell’individuo si reincarnano nel corpo di un altro essere vivente, in un processo eterno conosciuto

come samsara.

Ogni uomo è destinato a reincarnarsi in un essere di qualità superiore o inferiore secondo i

meriti accumulati nell’esistenza attraverso l’insieme delle sue azioni, il karma, realtà

tendenzialmente negativa, ma indirizzabile verso un fine positivo per mezzo di pratiche di

devozione e di espiazione che trovano il loro vertice nelle forme di ascetismo volte ad ottenere la

“liberazione”, moksha, dall’attaccamento alla realtà materiale e alle errate concezioni dell’esistenza.

Nei concetti essenziali di samsara, karma e moksha, la tradizione indiana sintetizza i contenuti

essenziali di una visione sostanzialmente pessimistica circa il valore della realtà cosmica e

materiale, il cui incombere inesorabile deve essere assolutamente esorcizzato attraverso un

cammino di liberazione e di rinuncia al mondo, secondo l’ideale delle numerose correnti ascetiche

presenti in India fin dall’antichità.

La considerazione del carattere inesorabile della dimensione materiale dell’esistenza

giustifica l’altro fondamentale aspetto prescrittivi dell’induismo. Questa prescrizione, solo

apparentemente contraddittoria rispetto alle tendenze ascetiche, impone a ogni fedele di assumere

un ruolo preciso nella società, per portare a compimento il dovere assegnatogli dal karma al

momento della nascita, contribuendo a perpetuare il ciclo della storia attraverso la procreazione e a

procurare il benessere materiale a sé e ai suoi simili, nella speranza di ottenere il premio delle

proprie azioni nell’esistenza futura con la trasmigrazione della propria anima nel corpo di un essere

di livello sociale superiore o in quello di un asceta.

Questo atteggiamento fornisce la giustificazione filosofica per la dottrina più nota e

controversa dell’induismo, ovvero la rigida divisione della società in classi, vama, note in Occidente

con il termine, di origine portoghese, caste, alle quali si appartiene per nascita senza alcuna

possibilità di sfuggire alle severe norme di una concezione gerarchica. Un ruolo di assoluta

preminenza è attribuito infatti ai membri delle tre classi superiori, quelle dei sacerdoti (brahmani),

dei guerrieri (ksatriya) e dei lavoratori qualificati (vaisya), che riservano una condizione di totale

sottomissione a chi appartiene alle caste inferiori, da quelle considerate servili (sudra) fino a quelle,

disprezzate come impure, degli “intoccabili”, i “paria” della tradizione occidentale. Questi ultimi, in

India, sono definiti candala, termine riferito impropriamente a chi si trovi nella condizione di “fuori

casta”, perché nato dall’unione illecita fra una donna di casta brahmanica e un uomo di casta

servile.

Il matrimonio fra coniugi appartenenti alla stessa classe costituisce per l’appunto una delle

regole fondamentali dell’organizzazione castale, le cui origini storiche risalirebbero all’epoca

dell’insediamento in India delle tribù indoeuropee, portatrici, secondo la tesi suggestiva ma

controversa dello studioso francese Georges Dumézil, di una “ideologia tripartita”, con le figure del

sacerdote, del guerriero e dell’agricoltore poste a garanzia della buona organizzazione della società:

riservandosi queste tre funzioni e tramandandole ereditariamente nelle caste superiori, gli invasori

indoeuropei avrebbero inquadrato nelle caste inferiori gli abitanti indigeni dell’India. Formalmente

abolito dalla costituzione dell’India moderna, il sistema delle caste continua comunque a

rappresentare per la tradizione indù l’ambito privilegiato per la realizzazione dell’ordine sociale,

riflesso nell’ordine cosmico, il dharma, che ogni fedele contribuisce a determinare conformandosi

ai doveri previsti dallo svadharma, il dharma del singolo individuo, e impegnandosi a realizzare

con successo, anche in termini meramente materiali, il fine (artha) assegnato alla sua esistenza.

Contemplando tra i fini essenziali dell’essere umano anche il soddisfacimento del desiderio

amoroso, kama, il pensiero indù non scorge, in questa tendenza a codificare ogni aspetto della vita

sociale e materiale, alcuna contraddizione con l’aspirazione alla moksha, la liberazione che gli

asceti cercano in modo radicale mirando a cogliere l’identità fra l’atman, l’anima individuale, e il

brahman, il fondamento dell’universo.

La volontà di armonizzare in modo sempre più efficace questi due aspetti portò alla

definizione di concetti come quello di “dharma eterno”, sanatana dharma, una sorta di codice etico

ideale che, sovrapponendo ai doveri sociali alcuni atteggiamenti più specificatamente ascetici,

aspira a superare, considerandole come necessità relativa, le prescrizioni del dharma tradizionale,

come avviene nel caso della definizione della “non violenza”, ahisma, concepita come assenza del

desiderio della violenza da parte del fedele, che tuttavia è disposto a utilizzarla qualora il proprio

ruolo nella società e le condizioni contingenti lo richiedano.

Si delinea così la dottrina centrale dell’induismo che invita il fedele a rispettare le regole del

vivere sociale assumendo tuttavia una atteggiamento di totale distacco da questa dimensione e

soprattutto dai frutti prodotti dalle azioni; secondo l’insegnamento della Bhagavad-Gita, uno dei

principali testi di riferimento della devozione indù, il saggio accetta tutte le incombenze

assegnategli dal karma, imponendosi tuttavia di non godere in alcun modo del frutto delle proprie

azioni e di non considerarle come l’orizzonte principale della propria esistenza. Gli obblighi sociali

costituiscono soltanto, assieme ai riti, il contributo del singolo fedele alla necessità del karma,

superabile comunque attraverso la conoscenza (jnana) della dimensione trascendente, quella del

brahman universale, che è accessibile per mezzo della meditazione.

Sintesi efficace, anche a livello di pratica popolare, di queste due tappe fondamentali

dell’espressione religiosa, è il concetto di bhakti, la devozione entusiastica alle divinità:

interpretando infatti i singoli esseri divini come emanazioni dello spirito universale, il brahman, la

tradizione indù consente al devoto di soddisfare, con la pratica della bhakti, le esigenze del karma,

imponendogli di riservare agli dei tutti gli atti di culto previsti dal rituale, che costituisce però

soltanto la prima tappa del percorso devozionale e il preludio al momento della comprensione,

attraverso la conoscenza, della divinità come parte della realtà ultima, infinitamente superiore alla

sua manifestazione materiale, fonte di illusione (maya) per quanti si limitino a essa spinti

dall’ignoranza.

In questa prospettiva i fedeli rivolgono la loro devozione preferibilmente a una delle divinità

principali del pantheon indiano, a Shiva, a Vishnu o alla dea madre, la Devi, considerando ciascuno

di essi come manifestazione dell’assoluto universale, personificato anche nella divinità creatrice,

Brahma, il regolatore della legge del karma. Contemplando l’estasi erotica della sua seconda sposa,

Sarasvati, talvolta indicata anche come sua figlia, Brahma si sarebbe ritrovato con cinque teste,

prima che Shiva gliene mozzasse una per punirlo del rapporto incestuoso con la figlia: i devoti di

una delle tante correnti shivaite usano ancora come ornamento un teschio, come Shiva fu costretto a

fare dopo il suo gesto cruento, fino al giorno in cui si sarebbe purificato dal sangue del padre

immergendosi nelle acque del Gange nel luogo dove oggi sorge la città sacra di Benares.

Shiva assume così a livello cosmologico il ruolo di distruttore e, nello stesso tempo,

rigeneratore del mondo, colui che dispensa la morte, ma anche la vita. Secondo la leggenda, Shiva

fu condannato ad assumere un aspetto fallico per non avere interrotto, pur trovandosi al cospetto del

saggio Bhrgu, la sua unione sessuale con Parvati, uno degli aspetti con i quali si manifesta la dea

madre; questa natura così esplicitamente sensuale del dio non impedisce comunque che egli eserciti

la funzione di divinità principale degli asceti, che lo raffigurano come un saggio dedito all’esercizio

dello yoga. Una delle pratiche più tipiche proposte dalla tradizione indiana come via per

armonizzare le esigenze della vita attiva con l’ideale della rinuncia è la prescrizione della quattro

fasi della vita (asrama), alle quali dovrebbe conformarsi il bramano devoto, osservando un regime

di castità assoluta durante il periodo di formazione giovanile, prima di compiere i suoi doveri di

padre di famiglia fino alle soglie della vecchiaia, quando si ritirerà nella foresta alla ricerca della

liberazione, per raggiungere, nell’ultima tappa del cammino, una condizione simile a quella dei

sannyasin, gli asceti della rinuncia assoluta.

Al dio Vishnu viene invece attribuito il ruolo di conservatore del mondo, che egli esercita

manifestandosi in determinati momenti della storia del cosmo attraverso un’incarnazione, avatara,

per riportare l’ordine fra gli uomini, minacciati da una condizione di instabilità. Settimo avatara di

Vishnu è così l’eroe di Rama, la figura dell’uomo perfetto mentre nel 3102 a.C., all’inizio del ciclo

cosmico attuale, il Kali Yuga segnato dalla decadenza, si sarebbe conclusa l’esistenza dell’ultimo

degli avatara, l’eroe supremo Krishna, cha appare sotto le sembianze di un divino cocchiere per

rivelare la dottrina dell’assenza del desiderio e del distacco dal frutto dell’azione come via efficace

per ottenere la salvezza, garantendo contemporaneamente la sopravvivenza dell’universo. Al

termine di questa era cosmica Vishnu tornerà a manifestarsi agli uomini come figura escatologica

che riporterà nel cosmo l’epoca della felicità e del trionfo del dharma.

Lakshmi è il nome che la dea madre Devi assume come consorte di Vishnu e dea della

buona sorte, Shri, della ricchezza e della bellezza, oltre che madre di Kama, il dio dell’amore; a lei è

consacrata la vacca, animale considerato sacro e meritevole di venerazione. Alla divinità femminile

si indirizzano principalmente le pratiche delle correnti devozionali che riconoscono in lei il

principio assoluto in considerazione del suo ruolo di detentrice della shakti, l’energia creativa

scatenata dagli esseri divini come condizione indispensabile per rendere manifesta la loro natura

trascendente: in questa prospettiva la presenza della dea come sposa delle divinità maschili appare

lo strumento fondamentale per conciliare il carattere di trascendenza dell’essere divino con le sue

funzioni immanenti e terrene. Anche come sposa di Shiva la Devi tende ad assumere il carattere di

divinità principale nei suoi aspetti benevoli di garante della fertilità e simbolo della fedeltà

coniugale (la sati), ovvero “moglie virtuosa”, che, gettandosi fra le fiamme per difendere di fronte

al padre l’onore calpestato del marito, diverrà il personaggio ispiratore del costume, oggi

ufficialmente abbandonato, di immolare le vedove sul rogo funebre del marito. Nelle sue

manifestazioni più inquietanti, la dea è temuta e venerata con l’epiteto di Kali, essere mostruoso

dalle otto braccia, energia distruttiva e signora del tempo, custode della legge inesorabile del karma,

che divora tutto ciò che è vivo per gettare il seme della nuova esistenza, danzando freneticamente

sui corpi dei nemici uccisi, fiera della sua collana di teschi.

A Kali è consacrata, fin nel nome, la città di Calcutta, dove sorge il più grande dei

numerosissimi templi a lei dedicati, il Kalighat, sede del rito del sacrificio animale, che prevede di

norma l’immolazione di capre. Il culto della dea rappresenta in effetti l’unico ambito in cui

l’induismo tradizionale mantenga la pratica antica del sacrificio cruento come forma di offerta

votiva (puja) alla divinità, il più importante fra i rituali della devozione indù, celebrato ormai da

tempo sotto forma di offerta simbolica di cibo (orzo, riso, latte, burro fuso) all’immagine degli dei

nelle migliaia di templi grandi e piccoli dedicati in tutta l’India a Vishnu, a Shiva e agli altri esseri

divini. Particolarmente venerati, fra i luoghi sacri, sono i grandi edifici di culto, come quelli di

Mahabalipuram, mentre a Rishikesh, sull’Himalaya, e nella città sacra di Benares, sul Gange,

convergono pellegrini da tutta l’India. Oltre che nei pellegrinaggi, la devozione dei fedeli si esprime

nei numerosi rituali previsti nelle festività solenni, da quella in onore di Durga (un altro aspetto

della dea madre Devi), che si celebra ogni anno nel Bengala con la venerazione, per dieci giorni,

delle immagini della dea, poi gettate nel Gange durante una suggestiva cerimonia notturna, ai Mela,

momento di incontro fra i devoti e gli asceti, venerati come santi. La festività più solenne è

certamente il Maha Kumbha Mela, la “festa della brocca” (la brocca simboleggia la funzione

generativa della dea madre) celebrata ogni dodici anni ad Allahabad nel punto di confluenza fra il

Gange e lo Yamuna. La ricorrenza primaverile, Holi, costituisce invece una sorta di carnevale

indiano, caratterizzato significativamente dalla rottura temporanea dei legami sociali con l’incontro

di membri delle diverse caste che, liberi da ogni condizionamento, manifestano la loro felicità

inondandosi reciprocamente con cascate di liquidi multicolori.

CINA

CONFUCIANESIMO

Principale scuola di pensiero della filosofia cinese, nata dall’insegnamento di Confucio e dei

suoi discepoli. Le dottrine del confucianesimo si imperniano su principi etici, sull’arte del buon

governo e su una saggezza pratica che concerne la qualità delle relazioni sociali. Affermatosi nel V

secolo a.C. in Cina, dove divenne ideologia ufficiale dello stato sotto la dinastia Han, il

confucianesimo si è poi diffuso in Corea, Giappone e Vietnam, costituendo uno dei fondamenti

ideologici della cultura dell’Asia orientale.

Il confucianesimo non fu mai una religione istituzionalizzata. Gli eruditi cinesi onorarono

Confucio, considerandolo un grande maestro e un saggio, ma non lo venerarono mai come una

divinità personale, sebbene gli occidentali abbiano per lungo tempo ricondotto la fortuna del

confucianesimo al culto degli antenati, che è parte integrante della religione cinese. Confucio non si

proclamò divinità in nessuna occasione: a differenza delle chiese cristiane, i templi eretti in onore di

Confucio non erano luoghi in cui la comunità religiosa si riuniva per pregare, bensì edifici pubblici

destinati a cerimonie annuali, la più importante delle quali si svolgeva nel giorno del compleanno

del filosofo. I numerosi tentativi di divinizzare Confucio e di interpretare il confucianesimo in

chiave religiosa fallirono grazie alla natura essenzialmente laica di questa filosofia.

Gli insegnamenti di Confucio, che vennero dapprima tramandati oralmente e

successivamente redatti in forma scritta nel Lunyu, sono caratterizzati da un chiaro atteggiamento

conservatore in campo morale, giacché l’intento del filosofo era quello di offrire principi immutabili

in un’epoca turbolenta, contrassegnata dal caos politico e dai traumatici mutamenti sociali che

seguirono la disintegrazione del regno di Chou in piccoli stati feudali in guerra fra loro. Questa

instabilità aveva in certo modo costretto Confucio a inaugurare la riflessione sulla perduta “Via

degli antichi re” della dinastia Chou, e sul modo di farla risorgere. Credendo che le virtù morali dei

sovrani e dei cittadini più abbienti potessero garantire la salvezza dello stato, Confucio sottolineò la

funzione educativa dei riti (li), della musica e dei poemi dell’antica letteratura cinese (in gran parte

musicati), nell’ambito di un progetto politico volto all’eliminazione di qualunque turbativa

dell’ordine costituito. Uno stato provvisto dei riti e della musica più appropriata avrebbe reso

automaticamente felici e virtuosi i suoi cittadini: non sarebbero occorse leggi poiché non sarebbero

mai nate dispute.

Il motivo fondamentale dell’etica confuciana è ren, concetto variamente tradotto con i

termini “amore”, “bontà”, “umanità” e “sensibilità”. Ren è la virtù suprema, che rappresenta lo

stadio di piena fioritura umana. Nelle relazioni tra due individui ren si manifesta in zhong (lealtà

reciproca) e in shu (altruismo), espresso nel modo migliore dalla regola aurea confuciana: ”Non fare

agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te”. Altre importanti virtù confuciane sono rettitudine,

decoro, integrità e amore filiale: chi possiede tutte queste virtù diviene uno junzi (uomo perfetto). In

ambito politico Confucio appoggiò un governo di tipo paternalistico in cui il sovrano è benevolo e

stimato e i sudditi sono rispettosi e obbedienti. Il re dovrebbe aspirare alla perfezione morale al fine

di rappresentare un buon esempio per il popolo e far sì che i sudditi rendano prospero il suo regno.

SCUOLE DI PENSIERO CONFUCIANO

Dopo la morte di Confucio nacquero due scuole di pensiero, una rappresentata da Mencio,

l’altra da Xunzi (Hsün-tzu). Mencio proseguì nella trasmissione degli insegnamenti etici di

Confucio, ponendo in rilievo l’innata bontà della natura umana. Egli riteneva, tuttavia, che

l’originaria bontà umana potesse corrompersi in seguito alla volontà distruttiva dell’individuo o al

contatto con un ambiente malvagio. Il problema dell’educazione morale è perciò preservare o,

almeno, riportare in vita la bontà innata di ciascuno. In campo politico, Mencio può essere

considerato uno dei primi sostenitori del diritto di resistenza ai poteri iniqui e del principio di

sovranità popolare. Egli elaborò un meccanismo di revoca del potere politico in base al quale

l’Essere supremo (Tien), che conferiva autorità e potere a un sovrano virtuoso (il cosiddetto

“Mandato dal Cielo”), poteva sottrarli entrambi a un tiranno, manifestando la propria volontà

tramite la volontà del popolo, che è felice di essere governato da un buon sovrano, ma si ribella

legittimamente contro un oppressore.

In contrapposizione a Mencio, Xunzi riteneva che ognuno nascesse con una natura malvagia

(o, quantomeno, caotica e ingovernabile), ma che tale natura potesse essere rigenerata mediante

l’educazione morale. Egli credeva che i desideri dovessero essere incanalati ed eventualmente

repressi dai canoni del decoro e che il carattere dovesse essere plasmato da una regolare osservanza

dei riti e dalla pratica della musica. Tali precetti, indirizzando correttamente le emozioni, avrebbero

favorito l’armonia interiore. Xunzi fu il principale esponente del ritualismo di epoca

tardoconfuciana.

TAOISMO

Il taoismo filosofico ebbe origine nel fermento intellettuale del periodo della dinastia Zhou,

quando numerose scuole filosofiche si interrogarono sul corretto modo di vivere in una mondo

lacerato dai mutamenti politici e sociali. Verosimilmente, le sue origini sono da ricercare nella

cosiddetta “scuola yang”, tanto disprezzata dal filosofo confuciano Mencio, il quale affermava che

gli yangisti non si sarebbero neppure strappati un capello dal capo a beneficio del mondo intero. In

effetti, la scuola yangista predicava la crescita e la valorizzazione dell’interiorità dell’individuo,

ispirandosi a una tradizione cinese di mistica e contemplazione simile allo yoga, che era stata

diffusa nel tardo IV secolo dal filosofo Zhuang Zi.

Le dottrine taoiste fondamentali, sia filosofiche sia mistiche, sono contenute nel Tao-te

ching (Libro della via e della virtù), che risale al III secolo e viene attribuito al Lao Zi, e nel

Zhuangzi, un testo composto di parabole e allegorie, anch’esso risalente al III secolo, ma ricondotto

a Zhuan Zi. Mentre il confucianesimo esortava l’individuo a conformarsi al disegno della natura, il

Tao (la “via”, il “cammino”, il “principio”), che non è definibile a parole né concepibile con il

pensiero. Per essere in armonia con il Tao è necessario “non agire” (wu-wei), non fare cioè nulla di

artificioso o innaturale: abbandonandosi liberamente agli impulsi della propria natura e

affrancandosi da qualsiasi dottrina si giunge all’unità con il Tao e si acquista un potere mistico

(De), che consente di trascendere qualunque contraddizione fra gli aspetti del mondo, persino quella

tra la vita e la morte. In seguito, i taoisti interpretarono il Tao come una sorta di potere magico,

sebbene sia Lao Zi sia Zhuang Zi si siano serviti del termine solo per designare, in generale, la

capacità dell’individuo perfettamente libero. Zhuang Zi, in particolare, si oppose ai confuciani e alla

scuola di Mo Zi, i quali sostenevano che la ragione umana avrebbe potuto rivelare il Tao; Zhuang Zi

riteneva invece che le distinzioni del pensiero concettuale rappresentassero la distanza dell’uomo

dal Tao.

Quanto alle dottrine sociali e politiche, i taoisti invocarono un ritorno alla vita agreste delle

origini. Nel Tao-te ching, il “non agire” fa riferimento tanto al sovrano quanto al privato cittadino.

Diffidando degli artifici concettuali, al pari di Zhuang Zi, Lao Zi raccomandò al sovrano di riempire

il ventre dei sudditi, ma di vuotare le loro menti, in modo tale che essi non potessero desiderare

alcunché; per Lao Zi lo stato ideale doveva incarnarsi nella dittatura di un filosofo-sovrano alla

guida di un popolo obbediente e passivo. Tale visione è ravvisabile, benché sussistano alcune

differenze, nella teoria dello stato totalitario sviluppata dalla scuola filosofico-politica dei legisti

fiorita al tempo degli stati combattenti, il cui massimo esponente fu Han Fei.

LE TRE GRANDI RELIGIONI MONOTEISTE

EBRAISMO

Caratteristica fondamentale dell’ebraismo è un monoteismo radicale, la fede in un unico

Dio, assolutamente trascendente e creatore di un universo che governa provvidenzialmente

dall’inizio dei tempi. Israele esprime la consapevolezza che Dio abbia “parlato” al suo popolo e, nel

corso della storia, la Scrittura sacra, la Bibbia, documenta le tappe di questa rivelazione progressiva,

interpretata dagli ebrei come un’alleanza, berith, che Dio ha istituito con loro in quanto popolo

eletto, chiamato a custodire gelosamente i precetti della legge.

Il tetragramma sacro YHWH esprime il nome di Dio, che probabilmente in origine si

sarebbe dovuto pronunciare come Jaweh o Yahweh, parola riconducibile alla radice del verbo

“essere”. Infatti in un passo fondamentale del libro dell’Esodo (3:14) Dio si rivela a Mosè

proclamando: “Io sono colui che sono”, una proposizione che ha dato luogo a infinite discussioni in

sede esegetica, ma il cui significato non appare comunque discosto dall’idea esprimibile

compiutamente con le parole: “Io sono colui che è”, nel senso che Dio definisce se stesso come

entità reale e realtà suprema per eccellenza, che, nel contesto specifico dell’esodo del popolo di

Israele dall’Egitto, rende manifesta la sua presenza di liberatore della sua gente dalla schiavitù. La

tradizione israelitica considera illecito pronunciare il nome di Dio. Esso, a motivo dell’uso tipico

della scrittura ebraica di non registrare le vocali, compariva nella redazione antica della Bibbia in

forma consonantica come Yhwh, sostituito nella lettura con il termine più generico Adonai

(“Signore”), in quanto soltanto il sommo sacerdote era autorizzato, una sola volta all’anno (durante

la festa dello Yom Kippur), a pronunciare solennemente il nome ineffabile della divinità. Quando,

nel VII secolo d.C., i dotti mansoreti si accinsero a dotare di vocali i libri biblici per renderne più

sicura la tradizione testuale, inserirono nel tetragramma sacro le vocali di “Adonai”, dando luogo

alla forma “Yehowah” che sta all’origine del nome Geova.

Signore onnipotente e legislatore, Dio esige dal suo popolo un’assoluta fedeltà e

un’obbedienza incondizionata alla sua legge, promulgata solennemente sul monte Sinai ai tempi

dell’esodo e registrata compiutamente nei primi cinque libri sacri della Bibbia, detti, per l’appunto,

“Torah”, “legge” in ebraico, ai quali si affiancano i libri profetici e gli altri scritti canonici. La

vicenda storica del popolo di Israele è interpretata dalla tradizione ebraica secondo una prospettiva

teologica, come luogo privilegiato dell’intervento di Dio, che assiste costantemente il suo popolo

assicurandogli la salvezza di fronte ai numerosi e potenti nemici, in virtù dell’alleanza stabilita per

l’eternità; la sofferenza, elemento costante nella storia degli ebrei fin dall’antichità, soprattutto dopo

la vicenda drammatica della deportazione a Babilonia nel 586 a.C., è la conseguenza tangibile

dell’infedeltà del popolo eletto ai precetti della sua religione e ai doveri dell’alleanza. Dio è

comunque sempre disposto a rinnovare l’alleanza, risollevando gli israeliti prostrati

dall’oppressione e infondendo loro nuove speranze.

La fede incrollabile nell’intervento liberatore di Dio e la coscienza della necessità della

conversione al fine di ottenere la salvezza alimentano, già nei libri profetici della Bibbia, ma

soprattutto nell’ebraismo della diaspora, la speranza nell’avvento di un Messia, l’uomo dalla

missione escatologica che Dio invierà alla fine dei tempi per liberare definitivamente il suo popolo

dall’esilio e dalla dominazione straniera e instaurare nella terra promessa il regno di pace e

prosperità destinato alla stirpe eletta dei suoi fedeli.

CRISTIANESIMO

Fondamento della fede di tutte le Chiese cristiane è il riferimento costante alla persona di

Gesù Cristo, morto e risorto per la salvezza dell’umanità. In Gesù di Nazareth, infatti, che ha

predicato, guarito, perdonato, annunciato la vicinanza del Padre, accettato liberamente la morte

sulla croce ed è resuscitato dai morti, i cristiani riconoscono il Figlio stesso di Dio. Nella vicenda di

Gesù, attestata dal Nuovo Testamento e in particolare dai Vangeli, si manifesta l’amore di Dio che

vuole incontrare l’uomo partecipando alla sua storia di fronte al peccato e al rifiuto, Gesù resta

coerente alla sua logica di amore, fino ad accettare la croce. “Dio è amore” proclamano i cristiani, e

la “passione” con la quale Dio ha amato il mondo attraverso il Figlio è esperienza storica che si

manifesta nella croce di Gesù.

Dio, per manifestare il suo amore, ha creato l’universo ponendo come vertice e sigillo della

sua azione creatrice l’umanità, destinata fin da principio alla salvezza e all’incontro diretto con il

Padre nella persona di Gesù. In Gesù gli uomini diventano a loro volta “i figli di Dio” ricevendo il

battesimo “nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”, come affermano tutti i simboli

della fede cristiana. Dio si rivela come Padre, Figlio e Spirito, e l’uomo è chiamato a partecipare

alla stessa vita trinitaria.

Se il battesimo, riservato originariamente agli adulti ma poi amministrato ai fanciulli,

costituisce fin dai primordi del cristianesimo la cerimonia di iniziazione alla fede, l’Eucaristia, o

cena del Signore, è indubbiamente il rito principale, che richiama il gesto di Gesù nell’Ultima Cena

e le sue parole: “Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue”. Proprio l’interpretazione di queste

parole è tuttora motivo di divisione fra le confessioni cristiane: alcune di esse, come il

cattolicesimo, sostengono la presenza reale del Cristo nelle specie del pane e del vino; altre, di

matrice protestante, parlano generalmente di presenza simbolica. Parimenti non esiste una

prospettiva univoca concernente il concetto fondamentale di “Chiesa”, vocabolo di origine greca

che designa l’assemblea di quanti si trovano uniti dalla fede comune in Gesù: se per la tradizione

cattolica Cristo è il fondatore di una Chiesa basata sull’autorità dei successori degli apostoli, e

quindi necessariamente legata a un principio gerarchico, il pensiero protestante tende idealmente a

concepire la comunità come libera convocazione dei credenti. Se, inoltre, alle rivendicazioni

storiche della Chiesa cattolica, che si pone tradizionalmente come unica Chiesa legittima legata

direttamente al fondatore, fa riscontro la tendenza di alcune comunità protestanti a proclamarsi

unica Chiesa pura e autentica, la situazione contemporanea conosce in misura sempre maggiore

l’abbandono di tale prospettiva esclusivistica da parte di esponenti delle diverse confessioni,

nell’ambito di un movimento ecumenico il cui fine ultimo è la ricerca dell’unità fra tutti i cristiani.

La vita cristiana

Incentrata fin dalle origini sul rito eucaristico e sulla lettura della Parola di Dio, la liturgia

cristiana ha assunto nei secoli forme articolate e complesse, tuttora visibili nel patrimonio rituale

della Chiesa, differente a seconda delle diverse confessioni.

La vita spirituale cristiana, attraverso la quale ogni singolo credente è chiamato a fare

esperienza personale di Cristo, comprende molteplici espressioni culturali e individuali: la preghiera

alimenta così costantemente l’adesione della fede al Risorto. Nel “giorno del Signore”, la domenica,

la comunità cristiana si raduna per celebrarne la memoria.

La fede in Cristo, come rivelazione dell’amore del Padre, fonda per i cristiani il

comandamento dell’amore per i fratelli. Questo amore si declina nella storia e nelle diverse

condizioni e situazioni in cui il cristiano si trova a operare.

Il rispetto per ogni persona, della sua vita e della sua dignità, è principio fondamentale e

irrinunciabile, così come è dovere fondamentale del credente operare per la giustizia e la pace,

basando la propria azione sulla speranza cristiana. Tale speranza non è fuga nell’aldilà, ma certezza

che la resurrezione di Cristo è principio di salvezza per l’umanità intera.

Questa fede permette al cristiano di credere, nonostante le smentite della storia, che l’ultima

parola non sia dell’ingiustizia e della prepotenza. Il riconoscimento che comunque tale speranza

trovi giustificazione in Dio fa sì che non si posso mai identificare “regno di Dio” e realizzazioni

storiche: la parusia, ovvero il ritorno di Cristo sulla terra, anche nel suo aspetto di giudizio e di

definitiva sconfitta del male e del peccato, appartiene all’iniziativa gratuita di Dio, imprevedibile e

incalcolabile.

Le origini

Le informazioni in nostro possesso circa la vita e il messaggio di Gesù sono quelle contenute

nei testi – in primo luogo i Vangeli – che compongono il Nuovo Testamento, scritti dagli

appartenenti alle prime comunità cristiane allo scopo di diffondere la fede. Proprio questo carattere

dei documenti neotestamentari, concepiti in primo luogo come attestazione di fede in colui che si

rivelò Figlio di Dio attraverso la sua morte e resurrezione, rende complessa una ricostruzione

precisa, dal punto di vista storico, della vita di Cristo: gli episodi salienti di questa vicenda sono

stati riletti dalla comunità primitiva alla luce della fede stessa, per mezzo di procedimenti articolati

e complessi che la moderna critica biblica si è sforzata di determinare. Oggi comunque gli studi

critici si orientano a riconoscere la possibilità di ricostruire nelle sue linee essenziali la predicazione

e la vicenda storica di Gesù.

ISLAM

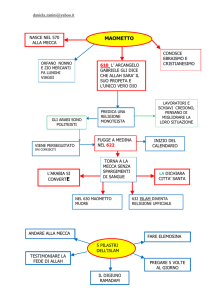

Religione fondata all’inizio del VII secolo d.C. da Maometto (in arabo Muhammad) e

praticata oggi da circa un miliardo di fedeli. Confessione diffusa in larghissima maggioranza non

solo in tutti i paesi del Medio Oriente, a eccezione di Israele, ma anche in Africa

centrosettentrionale (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Mauritania, Senegal, Mali, Niger,

Ciad, Sudan, Somalia), in Turchia, Iran, Afghanistan, Pakistan e Asia centrale (Azerbaigian,

Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghistan e Tagikistan), oltre che in Bangladesh, Maldive, Malesia e

Indonesia. In India costituisce una maggioranza significativa; in Europa viene professata al 70%

della popolazione dell’Albania e da oltre il 40% degli abitanti della Bosnia-Erzegovina. In Italia i

musulmani sono almeno un milione, per gran parte immigrati dai paesi nordafricani e del Senegal.

Islam è una parola araba che indica il concetto di sottomissione assoluta all’onnipotenza di

Allah, il Dio unico e invisibile: l’Islam si caratterizza infatti come espressione di un monoteismo

radicale, fin dalla formula fondamentale – “Non vi è altro Dio all’infuori di Allah, e Maometto è il

profeta di Allah” – recitata nel segno dell’appartenenza alla comunità degli adoratori dell’unico

Dio. Il seguace dell’Islam viene definito in italiano musulmano, termine coniato sulla base del

persiano musliman, forma equivalente all’arabo muslimun, plurale di muslim, la parola, che si

ritrova nella lingua inglese, utilizzata per indicare appunto chi si considera sottomesso alla divinità

unica e irraggiungibile nella sua dimensione trascendente. Questa concezione rigorosamente

monoteistica viene considerata della stessa tradizione islamitica in continuità con il credo

dell’ebraismo e del cristianesimo, religioni che costituirebbero le tappe fondamentali della

rivelazione divina. Quest’ultima culminerebbe nella predicazione di Maometto, il profeta per

eccellenza e l’ultimo dei latori della rivelazione di Allah dopo Abramo (in arabo Ibrahim), Mosè

(Musa) e lo stesso Gesù (Isa). A tal proposito occorre precisare che la tradizione musulmana,

riferendosi a Gesù come al più venerabile fra i profeti vissuti prima di Maometto, considera

esclusivamente la sua natura umana; Maometto stesso non si attribuì mai una natura sovrumana,

presentandosi unicamente come il profeta al quale Allah avrebbe consegnato, per tramite

dell’arcangelo Gabriele, la rivelazione divina destinata a essere custodita e venerata per sempre dai

fedeli. Tale rivelazione è contenuta nel Corano, il libro sacro dettato da Dio all’umanità a

completamento del messaggio parzialmente trasmesso dalla Bibbia ebraica e cristiana.

Affiancando a questa concezione teologica un corpus normativo che regolamenta con

precisione la condotta dei fedeli interamente sottomessi al volere divino, l’Islam ambisce a

identificare l’intera società con la comunità dei fedeli di Allah. A differenza del cristianesimo, il

mondo musulmano non ha mai conosciuto un’autorità suprema ritenuta depositaria della verità in

materia di fede e di etica. In assenza di una figura paragonabile a quella del papa nel cattolicesimo,

la tradizione islamica assegna all’intera comunità dei fedeli il compito di custodire i precetti della

religione e della retta condotta e accoglie con molte riserve il ruolo di custodi autorevoli

dell’ortodossia attribuito in epoca moderna ai dotti dell’Università Al-Azhar del Cairo fra i sanniti,

e alla gerarchia dei mullah iraniani fra gli sciiti.

Le origini

Vissuto nell’Arabia occidentale all’inizio del VII secolo d.C., Maometto predicò agli

abitanti di quella terra, in maggioranza seguaci del politeismo, i dettami della nuova fede rivelatagli

direttamente dall’unico Dio. Nonostante l’ostilità incontrata nella sua città natale, La Mecca, il

profeta riuscì a dar vita, nella città oggi nota come Medina, a una comunità politico-religiosa che

sarebbe riuscita, già prima del 632, anno della morte del fondatore, a imporre la propria autorità in

tutta l’Arabia, nelle città come fra le tribù nomadi, elevando l’appartenenza all’Islam al ruolo di

elemento di identificazione di una compagine politica unitaria.

L’istituzione del califfato, mirante a garantire la legittima successione di Maometto alla

guida della nazione islamica, rappresentò l’ambito privilegiato per la trasmissione delle rivelazioni

divine comunicate oralmente dal profeta ai suoi discepoli più fidati e registrate in forma scritta già

all’epoca del terzo califfo Othman (644-656) nelle 114 sure (capitoli) del Corano, accettate

dall’Islam come definitive e immutabili. I passi del libro sacro costituirono ben presto il

fondamento delle prescrizioni rituali ed etiche della comunità, che tuttavia accostò alle parole e alle

azioni del profeta anche alcune pratiche non testimoniate dal Corano: questa tradizione parallela,

detta in arabo sunnah, rappresenta tuttora una fonte autorevole soprattutto per i sanniti, che vi

scorgono un complemento indispensabile alla rivelazione divina.

Il saldo governo dei califfi e la fede comune permise i rapidi successi degli eserciti arabi.

Questi ultimi già prima del 650 sottomisero al dominio del califfato di Medina, l’Egitto, la Siria,

l’Iraq e le regioni occidentali della Persia, mentre con il passaggio del potere, intorno al 660, alla

dinastia degli Omayyadi, prese avvio la seconda fase della diffusione dell’Islam, che penetrò nel

vastissimo territorio compreso fra il Marocco e l’Afghanistan, in Spagna e nelle regioni dell’Asia

centrale.

Monoteismo, demonologia, escatologia

Se la tradizione musulmana, sottolineando il primato assoluto di Allah, gli attribuisce le

parole rivelate a Maometto e registrate nel Corano, le cui pagine altro non sarebbero che copie di un

archetipo celeste unico e immutabile, la moderna ricerca storico-religiosa mira a chiarire le origini

del monoteismo islamico considerando primariamente l’influenza esercitata in Arabia dall’ebraismo

e dal cristianesimo, in particolare nell’ambiente culturale del profeta, al quale non erano ignote le

Sacre Scritture degli ebrei e dei cristiani, salutato con rispetto come “popoli del libro”. Il Corano,

infatti, fa riferimento a Mosè come al tramite della rivelazione divina contenuta nella Torah, mentre

Gesù viene presentato come il custode di un “vangelo” in una prospettiva tendente a identificare il

fondatore del cristianesimo con l’estensore di un libro dettato dalla divinità.

Annoverando Gesù tra i profeti, analogamente ai personaggi considerati tali dall’Antico

Testamento, il Corano lo presenta come Masih, Messia, ma respinge come bestemmi suprema

l’attribuzione di una natura divina, pur condividendo con i Vangeli il racconto della sua nascita da

una vergine e dei miracoli compiuti, per poi divergere dalla tradizione cristiana in merito alla

crocifissione: Gesù sarebbe stato infatti direttamente innalzato al cielo da Dio senza conoscere

l’umiliazione del supplizio, patito in realtà da un uomo reso simile a lui agli occhi dei suoi

persecutori e degli stessi discepoli. Queste e altre asserzioni del Corano possono essere connesse

più o meno precisamente con i racconti dei Vangeli apocrifi e con le dottrine delle differenti

correnti ebraiche e cristiane diffuse, o comunque conosciute in qualche modo, in Arabia all’epoca di

Maometto, ed è significativo che lo stesso libro sacro, presentando come fatto riprovevole la

divisione dei cristiani in sette contrapposte l’una all’altra, abbia coscienza dei numerosi movimenti

sviluppatisi in seno al cristianesimo dei primi secoli e in gran parte condannati come eretici.

Fra le creature di Allah il Corano contempla pure, accanto agli angeli, la folta schiera dei

jinn, gli antichi “spiritelli” che, venerati nel paganesimo preislamico come divinità minori, sono

stati adottati dall’Islam sia come esseri benefici divenuti fedeli ad Allah sia come pericoloso

esercito di demoni, tra i quali Iblis è il minaccioso tentatore degli uomini. Per quanto concerne

l’escatologia, la tradizione islamica prevede il giudizio universale, presentato ne Corano, assieme

alla resurrezione, come momento culminante della storia di questo mondo al termine di una serie di

terrificanti cataclismi naturali (sure 81,82,94); il paradiso – adn, nome arabo dell’Eden biblico –

precluso agli infedeli e ai malvagi, destinati al fuoco dell’inferno, viene descritto (sura 52) come un

giardino di delizie, dove i beati, riconosciuti tali dopo che le loro buone azioni, pesate su una

bilancia, si saranno rivelate più consistenti di quelle cattive, potranno godere della felicità dei sensi

gustando cibi succulenti e allietandosi con la compagnia di incantevoli fanciulle.

La tradizione che arricchì successivamente i dati del Corano offre invece la suggestiva

narrazione della fine del mondo preceduta dall’apparizione del dajjal, la Bestia apocalittica,

creatura malefica che regnerà sulla terra per 40 giorni prima di essere sconfitta da Gesù, il

precursore del mahdi, figura escatologica capace di inaugurare un’epoca di felicità e di giustizia che

preclude al giudizio universale.

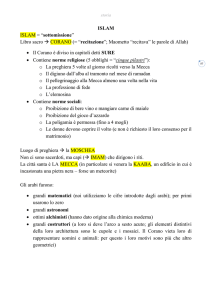

La legge e i riti

La professione di fede in Allah obbliga i seguaci dell’Islam all’osservanza di una serie di

norme etiche e legali che, regolamentando ogni aspetto della vita della comunità, costituiscono un

complesso e minuzioso codice giuridico concepito come modello ideale per una società teocratica.

Identificando infatti la società civile con la comunità dei fedeli, la teologia islamica innalza il

diritto, fiqh, “saggezza”, al rango di scienza religiosa, che deve essere coltivata dai dotti con la

massima dedizione per garantire nel futuro la conformità della condotta dei fedeli ai principi della

legge, la shariah. Gli esperti di giurisprudenza, detti mufti nella tradizione sunnita e mullah in

quella sciita, legiferano in relazione a ogni aspetto della vita civile e religiosa: essi elaborano sia le

norme del codice penale sia le prescrizioni del diritto di famiglia, ponendo a fondamento delle loro

decisioni non solo i dati del Corano e della sunnah, come si trovano nelel raccolte dei detti e delle

azioni del profeta, ma anche l’elemento concorde, ijma, di una o più generazioni di uomini di legge

in relazione a una determinata materia; alle indicazioni di questi cultori del diritto devono attenersi i

qadi, i giudici chiamati a pronunciare le sentenze in merito ai singoli casi loro sottoposti.

Nell’ambito di competenza della shariah rientrano anche le norme del diritto matrimoniale.

Le nozze per l’uomo possono avere anche carattere poligamico: alla libertà di sposare fino a quattro

donne si associa l’obbligo di assicurare un identico tenore di vita a ciascuna delle consorti e ai

rispettivi figli. Tale obbligo, soprattutto in epoca moderna, fa di questa pratica una possibilità

limitata agli uomini più benestanti. Il divorzio, possibile per iniziativa del marito anche in assenza

di particolari motivazioni, può essere ottenuto dalla donna solo per mezzo di una complessa

procedura giuridica, sulla base dello stesso principio che consente il matrimonio fra un musulmano

e una donna di diverso credo religioso, ma impedisce di dare in sposa una donna musulmana a un

uomo non seguace dell’Islam. Per quanto concerne l’abbigliamento femminile, l’esortazione rivolta

dal Corano alle donne affinché indossino un mantello che copra il loro corpo da capo a piedi non

può essere posta a fondamento della prescrizione di nascondere anche il volto, introdotta dai califfia

Abbasidi (750-1258) con la consuetudine di confinare le mogli nell’harem, ovvero “luogo

interdetto” agli uomini, consentendo loro di comparire in pubblico soltanto con il volto coperto.

Questo orientamento non univoco della tradizione antica fa sì che le prescrizioni in materia

di abbigliamento femminile siano tuttora più o meno rigide nei diversi paesi islamici, analogamente

alle altre norme che regolano le attività delle donne in campo sociale e professionale. Allo stesso

modo, l’applicazione letterale della shariah come espressione principale del diritto (taglio della

mano destra come pena per il furto o lapidazione per l’adulterio) è prerogativa di paesi, quali

l’Arabia Saudita e l’Iran, più inclini a una visione integralista dell’Islam. Altrove, ad esempio in

Egitto e in Siria, la pratica islamica convive con un sistema legale parzialmente ispirato a modelli

occidentali, mentre la Turchia è dal 1928 uno stato ufficialmente laico, benché non vi manchino

movimenti religiosi di indirizzo più o meno integralista.

Se questa pluralità di orientamenti costituisce indubbiamente un motivo di tensione nel

mondo musulmano, la quasi totalità dei seguaci di questa religione offre invece un’immagine di

profonda unità per quanto concerne l’osservanza di quei doveri noti come Cinque pilastri

dell’Islam: alla professione di fede, shahada, nell’unico Dio, il musulmano deve infatti affiancare la

preghiera quotidiana, salat, nelle forme rituali previste, osservando poi il digiuno, sawn, durante il

mese di Ramadan, oltre a recarsi in pellegrinaggio, hagg, almeno una volta nella vita alla città santa,

La Mecca, e a versare una certa somma di denaro come decima, zakat, a beneficio dei poveri e della

comunità. Obblighi altrettanto sentiti dai fedeli sono, oltre alla circoncisione maschile, l’astinenza

dal consumo di bevande alcoliche e di carne di maiale, e il rispetto delle norme della macellazione

rituale degli animali di cui è lecito cibarsi.

La preghiera, certamente la pratica più suggestiva dell’Islam, riunisce per cinque volte al

giorno (soltanto tre fra gli sciiti) l’intera comunità dei fedeli che, ovunque si trovino, interrompono

all’ora stabilita qualsiasi attività per compiere i gesti di un preciso cerimoniale, rivolgendosi verso

la Mecca su un tappeto, limite dello spazio sacro, a piedi scalzi e in stato di purità rituale dopo una

serie di abluzioni. La preghiera quotidiana viene recitata in forma collettiva nella moschea, il luogo

di culto dei musulmani, dove il venerdì, giorno festivo per l’Islam, si tiene a mezzogiorno il rito

solenne. Oltre alla salat, guidata da un imam, viene recitata una sorta di omelia pronunciata dal

pulpito da un khatib, figura che comunque non riveste, al pari dello stesso imam, alcuna funzione

sacerdotale in nome del principio della pari dignità di tutti i fedeli di fronte ad Allah. Al muezzin,

forma turca dell’arabo muadhdhin, è invece affidato l’incarico di annunciare dal minareto, la torre

annessa alla moschea, l’ora della preghiera quotidiana e della funzione del venerdì.

LE CITTÀ SANTE

LA MECCA

Città dell’Arabia Saudita occidentale, capoluogo della provincia omonima, situata nella

regione dell’Higiaz. Città natale del profeta Maometto, fondatore dell’Islam, e città sacra per

eccellenza del mondo musulmano, viene visitata ogni anno da un grande numero di pellegrini che,

in base alle prescrizioni del Corano, sono tenuti a compiere il pellegrinaggio alla Mecca almeno una

volta nella vita. La sua posizione di crocevia tra varie strade battute dalle carovane dei mercanti le

ha permesso di svilupparsi come luogo di mercato sin dall’antichità.

La Mecca era un centro religioso già prima della nascita di Maometto: all’interno del

perimetro della grande moschea, della al-Haram, si trovano importanti luoghi di culto dell’epoca

preislamica. La tradizione vuole che la Kaaba, un edificio di forma cubica, senza finestre, situato

nel cortile della moschea al-Haram, sia stata costruita dal patriarca ebreo Abramo; nell’angolo

sudorientale della Kaaba viene custodita la Pietra Nera, oggetto di culto in tutto il mondo islamico.

Sempre all’interno del perimetro della moschea si trova il pozzo sacro, che si dice venisse utilizzato

da Agar, schiava di Abramo.

La città fu citata per la prima volta con il nome di Makoraba dall’astronomo e geografo

Tolomeo, vissuto ne II secolo d.C.. A partire dall’epoca di Maometto, La Mecca subì numerosi

assedi: fu dapprima conquistata dagli egiziani nel XIII secolo; in seguito passò sotto il controllo dei

turchi. Dal 1517 i califfi (discendenti di Maometto attraverso Hasan, figlio di Alì, genero del

profeta) governarono la città per conto dell’impero ottomano. La Mecca si sottrasse al controllo

della Turchia solo nel 1916, quando il gran califfo Husein Ibn Alì si proclamò sovrano di Higiaz.

Nel 1924 la città fu occupata da Ibn Saud, successivamente sultano di Najd, che ne fece la capitale

religiosa dell’Arabia Saudita.

MEDINA

In arabo Medinat-en-Nabi, “Città del Profeta”, o anche Medinatpasul Allah, “Città

dell’apostolo di Dio”. Città dell’Arabia Saudita occidentale, capoluogo dell’omonima provincia. La

città, che conserva le reliquie del profeta Maometto fuggito da Medina a La Mecca nel 622, è un

luogo sacro dell’Islam. Ogni anno la sua tomba, che si trova nella moschea del Profeta, nella zona

orientale della città, viene visitata da migliaia di pellegrini. Nella stessa moschea si trovano anche le

tombe della figlia di Maometto, Fatima, e del califfo Umar I.

Nell’antichità, Medina era conosciuta con il nome di Yathrib ed è citata con il nome di

Lathrippa dal geografo Tolomeo nel II secolo d.C.. Fu la capitale del mondo arabo sino al 661,

quando il califfato fu trasferito a Damasco. In seguito venne conquistata dagli egiziani e dai turchi,

che lasciarono la città solo nel 1919, cacciati dalle truppe di Husein Ibn Ali, primo re di Al-Hijaz.

Nel 1924 le forze di Husein furono sconfitte da Ibn Saud, sultano di Najd. La città di Medina fu

annessa al regno dell’Arabia Saudita nel 1932.

GERUSALEMME

Capitale e città maggiore di Israele, situata sulle colline della Giudea, tra il mare

Mediterraneo e il mar Morto, circa 93 km a est di Tel Aviv – Giaffa. Principale centro politico e

amministrativo del paese, Gerusalemme ha recentemente sviluppato alcuni settori dell’industria

(metallurgica, chimica) ed è un attivo polo culturale. Il turismo svolge un ruolo di rilievo

nell’economia locale.

Gerusalemme è però innanzi tutto una delle capitali della religiosità mondiale, essendo la

città santa di tre delle maggiori religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo, islamismo. Sacra è

infatti per gli ebrei, in quanto simbolo storico della patria a lungo negata e capitale del primo regno

ebraico, sacra per i cristiani in quanto teatro degli ultimi giorni sulla terra di Gesù e sede della sua

sepoltura, sacra per i musulmani in quanto sito dell’ascesa al cielo del profeta Maometto.

Quattro comunità etniche, tradizionalmente chiuse all’interno dei propri quartieri, popolano

la capitale: musulmana, ebraica, cristiana e armena. Nettamente predominanti dal punto di vista

demografico sono le prime due, ebrei israeliani (73%) e arabi palestinesi (24%). Ataviche

incomprensioni, differenti ritmi di crescita economica e complicate vicende internazionali

ostacolano l’integrazione tra i vari settori di Gerusalemme, condannandola alla stridente

contraddizione di essere nel contempo città santa e luogo d’odio.