FIN A N

PU B

ICA

BL

ZA

Approfondimenti ed Espansioni online

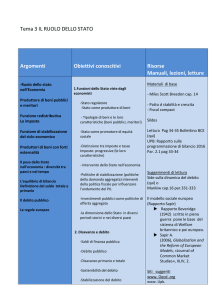

Scelta tra debito pubblico

e imposta straordinaria:

Scuole a confronto

Una delle problematiche che ha maggiormente impegnato e diviso gli studiosi delle scienze finanziarie è stata quella di stabilire quale delle due fonti di entrate straordinarie sia preferibile: i prestiti

pubblici o l’imposizione straordinaria.

Innanzitutto, è evidente che dal punto di vista dei contribuenti entrambe le scelte presentano sia

vantaggi sia svantaggi, in relazione alla loro situazione economica e sociale. Così, i contribuenti che

dispongano di ingenti ricchezze patrimoniali verrebbero pesantemente penalizzati da un’imposta

straordinaria sul patrimonio e preferirebbero che lo Stato ricorresse al debito pubblico per far fronte

al suo fabbisogno finanziario.

D’altra parte, anche il ricorso al debito pubblico presenta degli inconvenienti: l’onere del pagamento

degli interessi grava sull’intera collettività (e sulle generazioni future), che dovrà sopportarlo attraverso il pagamento delle imposte.

Allora, la scelta tra debito pubblico e imposta straordinaria deve essere effettuata in relazione agli

effetti che queste due fonti di entrate finanziarie possono provocare sulle variabili economiche e cioè:

• sull’accumulazione del capitale e quindi sul risparmio (e gli investimenti);

• sulla distribuzione del reddito;

• sulla politica anti-ciclica.

Secondo la Scuola finanziaria classica, l’imposta straordinaria è preferibile al debito pubblico

qualora si intenda favorire l’accumulazione dei capitali, presupposto necessario per gli investimenti produttivi. Infatti, mentre il debito pubblico assorbe il risparmio e lo sottrae agli investimenti

privati, l’introduzione di un’imposta straordinaria induce il contribuente a ridurre i consumi senza

intaccare il suo risparmio.

È indubbiamente vero che un eccessivo espandersi del debito pubblico costituisce un pericoloso

ostacolo per gli investimenti produttivi. Tuttavia, la tesi sopra esposta, sostenuta dall’economista

inglese David Ricardo (1772-1823), risente dell’impostazione ideologica della Scuola classica, che

mal tollerava gli interventi dell’attività finanziaria sull’economia di mercato.

Si può infatti obiettare, alla luce delle teorie keynesiane, che una contrazione dei consumi, e quindi

della domanda globale, e un eccessivo risparmio (che rischierebbe di rimanere inutilizzato) potrebbero causare una parziale disoccupazione dei fattori produttivi.

Gli effetti del debito pubblico e dell’imposizione straordinaria sulla distribuzione del reddito nazionale sono di grande rilevanza.

Si è già osservato che i soggetti economici titolari di grandi patrimoni immobiliari sarebbero danneggiati da un’imposta straordinaria patrimoniale, che potrebbe al limite obbligarli a vendere parte dei

loro beni per far fronte al suo pagamento. Viceversa, il ricorso al debito pubblico indurrebbe l’erario

a inasprire le imposte sui redditi per procurarsi i mezzi necessari al pagamento degli interessi. Ora,

un aumento della pressione tributaria danneggerebbe particolarmente i contribuenti a reddito fisso,

che normalmente appartengono ai ceti sociali medio-bassi.

In ultima analisi, la scelta tra debito pubblico e imposizione straordinaria dovrebbe essere operata

tenendo conto degli obiettivi di politica sociale dei governi.

Economia politica 2 © 2014 S. Lattes & C. Editori SpA

1

Per quanto riguarda gli effetti del debito pubblico e dell’imposizione straordinaria sulle fasi dei cicli

economici, osserviamo che nel corso delle fasi depressive, caratterizzate da una scarsa domanda

globale, da carenza di investimenti e da disoccupazione, è preferibile il ricorso al debito pubblico.

Questo da una parte incide in misura irrilevante sui consumi e dall’altra consente il finanziamento

della spesa pubblica, con un conseguente incremento della domanda globale.

Se invece è necessario affrontare una fase ciclica di espansione, in presenza di un’eccessiva domanda accompagnata da tendenze inflazionistiche, allora sarebbe più opportuna l’introduzione di

un’imposta straordinaria, che causerebbe una contrazione dei consumi e della domanda ed eserciterebbe un’azione deflazionistica.

Oltre che Ricardo, altri economisti si sono cimentati sullo studio della scelta tra il ricorso al debito

pubblico o all’imposta straordinaria per finanziare la spesa pubblica in deficit. E l’Italia, in particolare,

ha dato alla soluzione dell’annoso problema il suo contributo con gli studiosi Antonio De Viti De

Marco (1858-1943) e Benvenuto Griziotti (1884-1956).

Il primo si dice favorevole al ricorso al debito pubblico per ragioni che potremmo definire squisitamente giuridico-politiche, inscrivibili nella tradizione del pensiero liberale.

Lo Stato, infatti, non deve esercitare il suo potere coercitivo sui cittadini, lasciandoli liberi di scegliere

se usare la loro ricchezza (risparmiata) per acquistare (o meno) i titoli del debito pubblico.

Si tratta di una visione liberale e liberista per la quale si reclama la protezione del cittadino (non suddito) contro le prevaricazioni dello Stato, di una visione individualista che affonda le sue radici nel

pensiero marginalista.

Quanto al Griziotti, egli elabora una teoria singolare, e non priva di fascino, secondo cui la scelta tra

debito pubblico ed imposizione straordinaria è il frutto di uno scontro tra diversi interessi di natura

redistributiva della ricchezza.

Le generazioni presenti (ovviamente quelle più benestanti che dovrebbero subire il maggior onere

dell’imposizione straordinaria) preferiscono, infatti, che la spesa pubblica venga finanziata con il ricorso al debito. I benestanti ne acquisteranno quote significative, in piena libertà. Accadrà, quindi,

che, da un lato, il costo della spesa pubblica graverà sulle generazioni future, nel momento in cui i

titoli arriveranno a scadenza. Dall’altro lato, le fasce sociali più benestanti, acquistando oggi titoli di

Stato, garantiranno ai propri eredi, in futuro, una ricchezza maggiore (dovuta al rimborso del capitale,

più gli interessi), il cui finanziamento graverà, tramite l’imposizione, su quelle fasce sociali che non

hanno guadagnato alcunché dall’indebitamento. In sintesi, il peso del debito pubblico graverà sui

figli e sui nipoti, alterandone, altresì, sperequativamente, la distribuzione della ricchezza e, dunque,

del benessere.

Questa teoria è stata sottoscritta, negli anni Sessanta, anche dall’economista americano James

McGill Buchanan (1919-2013), premio Nobel nel 1986.

Appare quasi superfluo sottolineare come questa tesi si basi sul presupposto che molto deve alla

teoria della finanza pubblica di Jean Baptiste Say, secondo la quale il finanziamento della spesa

pubblica è sostanzialmente “finanziamento di spesa pubblica improduttiva”. Tuttavia, è di solare evidenza che la spesa pubblica, keynesianamente, può ingenerare una crescita ben superiore

alla spesa e dunque divenire il volano dello sviluppo.

Anche il nostro (ed americano) Franco Modigliani, premio Nobel per l’economia nel 1985, critica

il ricorso al debito pubblico (nonché, in parte, la teoria del Griziotti), sostenendo che lo Stato, per

vendere titoli, li rende appetibili con tassi d’interesse più elevati.

Se nel lungo periodo ha ragione il Griziotti con la sua teoria dell’alterazione distributiva della

ricchezza, nel breve si verifica un effetto di spiazzamento nei confronti dell’accumulazione del risparmio (nel presente), perché quest’ultimo viene canalizzato nell’acquisto del titoli di debito.

Economia politica 2 © 2014 S. Lattes & C. Editori SpA

2

Oggi, la determinazione dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico è legata all’affidabilità e

alla solvibilità degli Stati emittenti, come la parola spread ci rammenta. Cionondimeno, val la pena

chiederci se, per finanziare il deficit di bilancio, sia ancora legittima la scelta tra imposta straordinaria

o debito? In linea teorica no, se i Paesi dell’Euro sono tenuti al pareggio di bilancio. Certo, rimarrebbe, specie per l’Italia, quel mostro del debito pubblico da cominciare a far scendere, come il Fiscal

Compact ci impone di fare.

In verità, il dilemma è ancora drammaticamente attuale. E tocca, come al solito, alla politica trovare

la soluzione, specie in un momento così disastroso per il sistema economico che, un dato su tutti, è

caratterizzato dal 42% circa di disoccupazione giovanile.

Un modestissimo suggerimento di chi scrive è quello di ricorrere all’imposizione straordinaria, la tanto odiata patrimoniale, che colpirebbe, magari con aliquota secca, i patrimoni più cospicui, specie di

quegli italiani che hanno pensato bene di trasferire ingenti ricchezze nei paradisi fiscali.

Giova ricordare che mai come in questo momento ci troviamo di fronte ad una sperequazione distributiva della ricchezza. Il 10% della popolazione detiene (tra Italia e paradisi fiscali) il 50% della

ricchezza. Colpire costoro non solo consentirebbe allo Stato di dare ossigeno alle fasce sociali meno

abbienti (se non proprio indigenti), ma renderebbe concreta l’applicazione di un principio economico

caro alla vecchia Scuola marginalista (e che quindi dovrebbe piacere a quei liberisti innamorati del

“mercato”), ovvero quella sintetizzata da Gossen nella sua legge dell’utilità marginale decrescente: man mano che si consumano più dosi di uno stesso bene, l’utilità marginale che se ne

ricava diminuisce.

Se questa regola vale per i cioccolatini racchiusi in una scatola, o per dei bicchieri d’acqua, perché

non dovrebbe valere anche per il danaro e la ricchezza?

In subordine, si potrebbero imporre grossi acquisti di titoli di Stato ai più ricchi, senza la maturazione

di alcun interesse. Sempre sotto la signoria della legge di Gossen!

Economia politica 2 © 2014 S. Lattes & C. Editori SpA

3