caricato da

common.user21500

Platone: Vita, Filosofia e Dottrina delle Idee

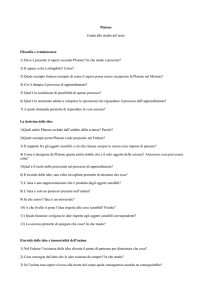

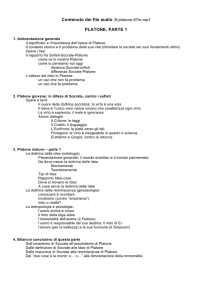

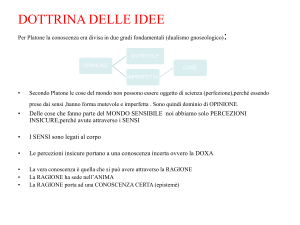

LA VITA P latone, un filosofo greco di Atene, visse probabilmente tra il 427 e il 347 a.C. Proveniva da una famiglia aristocratica importante e avversa alla democrazia, in un periodo di crisi politica, sociale e filosofica per Atene. L a morte del suo maestro Socrate nel 399 a.C., che Platone attribuì all'influenza dei sofisti e del loro relativismo, lo segnò profondamente e lo spinse a dedicarsi alla filosofia. Inizialmente intenzionato a intraprendere la carriera politica, Platone cambiò i suoi piani dopo la condanna di Socrate, ritenendo che fosse stato condannato ingiustamente a causa delle idee sbagliate diffuse ad Atene. V erso i 30 anni, Platone iniziò a dedicarsi alla filosofia, con l'obiettivo di contrastare le idee che avevano portato alla morte di Socrate. U n evento significativo della sua vita fu il suo viaggio in Sicilia, a Siracusa, dove tentò di mettere in pratica le sue idee politiche. Tuttavia, la sua esperienza si concluse con l'arresto, la prigionia e la vendita come schiavo. Tornato ad Atene, Platone fondò la sua scuola, l'Accademia, che ebbe tra i suoi allievi anche Aristotele. Le opere di Platone includono: ● 34 dialoghi ● Alcune lettere ● L'Apologia di Socrate, il suo primo scritto, dedicato al processo di Socrate. DIALOGHI G li scritti di Platone sono quasi tutti in forma di dialogo, con personaggi che interagiscono come in un copione teatrale. Questa scelta è un omaggio al suo maestro Socrate, che preferiva la filosofia dal vivo, attraverso il dialogo e la discussione, piuttosto che fissarla sulla carta. P latone, pur scrivendo, cerca di replicare lo stile dialogico di Socrate. Tra i suoi dialoghi più famosi, c'è "La Repubblica". In questi dialoghi, oltre al botta e risposta tra i personaggi, Platone spesso include anche dei miti. SPIEGAZIONE CON I MITI P latone amava usare i miti, che sono come racconti o leggende, per spiegare argomenti di filosofia. A volte, invece di usare spiegazioni difficili, usava queste storie per far capire meglio le sue idee. 3 FASI DEL PENSIERO DI PLATONE Platone ha sviluppato il suo pensiero in tre fasi principali: FASE GIOVANILE O SOCRATICA: ● In questa fase, Platone è fortemente influenzato dal suo maestro Socrate. ● I suoi scritti si concentrano sulla difesa del pensiero di Socrate e sulla critica dei sofisti, che Platone considerava responsabili della condanna ingiusta del suo maestro. ● In questi dialoghi, Platone esplora temi come la virtù, la giustizia e il coraggio, cercando di definire concetti morali universali. ● Tra le opere più importanti di questo periodo ci sono l'Apologia di Socrate e il Critone, che narrano il processo e la condanna di Socrate. FASE DELLA MATURITÀ: ● In questa fase, Platone inizia a sviluppare le sue teorie originali, distaccandosi gradualmente dall'influenza di Socrate. ● L a sua opera più importante di questo periodo è La Repubblica, in cui Platone delinea la sua visione di uno stato ideale, governato da filosofi. ● In questi dialoghi, Platone introduce la sua famosa teoria delle Idee, secondo cui il mondo sensibile è solo una copia imperfetta di un mondo sovrasensibile di forme eterne e immutabili. ● Tra le opere di questo periodo troviamo anche il "Fedone", "Simposio" e "Fedro". FASE DELLA VECCHIAIA: ● Nell'ultima fase della sua vita, Platone rivede e critica alcune delle sue teorie precedenti, in particolare la teoria delle Idee. ● I suoi dialoghi diventano più complessi e tecnici, affrontando questioni di logica, metafisica e cosmologia. ● Tra le opere di questo periodo ci sono il Parmenide, il Teeteto e il Timeo. OPERE GIOVANILI I dialoghi del primo periodo di Platone, scritti subito dopo la morte di Socrate, sono fortemente influenzati dal suo pensiero. Gli studiosi ritengono che questi dialoghi riflettano più le idee di Socrate che quelle di Platone, poiché Platone era ancora molto legato al suo maestro. Q uesti dialoghi sono incentrati sul tema della virtù, caro a Socrate, e presentano Socrate che si confronta con i sofisti. In queste opere, Platone difende il pensiero di Socrate e attacca i sofisti. L 'opera più importante di questo periodo è l'Apologia di Socrate, in cui Platone racconta il processo di Socrate attraverso il discorso difensivo che Socrate pronunciò durante il processo. Altri dialoghi importanti sono: ● Critone: in cui Socrate decide di suicidarsi per fedeltà al suo pensiero e alle leggi di Atene. ● Cratilo: un dialogo sul linguaggio. ● Eutidemo: un dialogo sull'eristica, l'arte di confutare le ragioni avversarie. ● Protagora e Gorgia: in cui Platone presenta la visione della virtù di Socrate, contrapposta alla morale dei sofisti. In generale, questi dialoghi sono "aporetici", cioè non giungono a una conclusione definitiva, lasciando spazio a ulteriori discussioni e problemi. OPERE DELLA MATURITÀ N ella fase della maturità, Platone sviluppa le sue dottrine principali, essenziali per comprendere il suo pensiero e l'influenza che avrà sui filosofi successivi. Le due dottrine principali sono: 1. La dottrina delle idee: questa teoria esplora la naturadella realtà e della conoscenza, sostenendo l'esistenza di un mondo sovrasensibile di forme perfette e immutabili. 2. La teoria dello Stato: questa teoria delinea la visionedi Platone di uno stato ideale, governato da filosofi e basato sulla giustizia e sulla virtù. Q ueste due dottrine sono strettamente collegate. Platone, infatti, iniziò a dedicarsi alla filosofia per riformare lo Stato e superare la crisi di Atene, e la sua visione politica è profondamente influenzata dalla sua concezione della realtà e della conoscenza. DOTTRINA DELLE IDEE L a dottrina delle idee di Platone, pur sembrando scollegata dalla sua teoria politica, ne costituisce in realtà la base. Platone non intende le idee come semplici concetti mentali, ma come realtà esistenti e oggettive, situate in un altro piano della realtà, l'Iperuranio. P er Platone, quando pensiamo a concetti come triangolo, retta o quadrato, ci riferiamo inconsapevolmente a idee universali, eterne e immutabili, che esistono indipendentemente dalla nostra mente. Queste idee sono perfette e costituiscono il modello a cui le cose del mondo sensibile si ispirano. Platone distingue due piani della realtà: ● Il mondo sensibile: il mondo in cui viviamo, che conosciamoattraverso i sensi. La conoscenza che deriva dai sensi è imperfetta e mutevole, e Platone la chiama opinione. ● L'Iperuranio: il mondo delle idee, accessibile soloattraverso la ragione. La conoscenza delle idee è certa e immutabile, e Platone la chiama scienza. Le cose del mondo sensibile sono copie imperfette delle idee dell'Iperuranio. Platone identifica quattro tipi di idee: 1.Idee di valori: come la bellezza, la giustizia e ilbene. 2.Idee matematiche: come il triangolo e il cerchio. 3.Idee di cose naturali: come l'uomo e l'albero. 4.Idee di cose artificiali: come il letto e la casa. L e cose sensibili imitano le idee, ma non possono mai raggiungerle in perfezione. Questo rapporto di imitazione è chiamato da Platone mimesi. In sintesi, la dottrina delle idee di Platone sostiene l'esistenza di un mondo di forme perfette e immutabili, che costituiscono il modello a cui il mondo sensibile si ispira. REMINISCENZA P latone spiega come conosciamo le idee attraverso la dottrina della reminiscenza. Secondo Platone, le nostre anime sono immortali e, prima di incarnarsi nel corpo, hanno contemplato le idee nell'Iperuranio. Tuttavia, al momento della nascita, l'anima dimentica ciò che ha visto. Q uando vediamo oggetti nel mondo sensibile, questi risvegliano in noi il ricordo delle idee corrispondenti. Ad esempio, vedere un triangolo ci fa ricordare l'idea di triangolo che abbiamo già conosciuto nell'Iperuranio. P ertanto, conoscere è ricordare. Platone è un innatista, il che significa che crede che la conoscenza sia innata e che dobbiamo solo risvegliare ciò che già sappiamo. MITO DELLA BIGA ALATA Nel Fedro, Platone racconta il mito della biga alata per spiegare come le anime giungono all'Iperuranio prima di reincarnarsi. L 'anima è paragonata a una biga, un carro trainato da due cavalli e guidato da un auriga. I cavalli rappresentano le due parti dell'anima: ● Il cavallo bianco, obbediente, simboleggia la parte irascibile, la volontà. ● Il cavallo nero, disobbediente, rappresenta la parte concupiscibile, le passioni terrene. ● L'auriga, il conducente, rappresenta la parte razionale dell'anima. L 'auriga cerca di guidare la biga verso l'Iperuranio, dove le anime possono contemplare le idee. Il cavallo bianco segue l'auriga, mentre il cavallo nero si oppone, cercando di trascinare la biga verso il basso. La capacità dell'anima di raggiungere l'Iperuranio dipende dalla forza delle sue parti: ● Un'anima con una forte parte razionale (auriga) riuscirà a controllare le passioni (cavallo nero) e a raggiungere l'Iperuranio. ● Un'anima con una forte volontà (cavallo bianco) sarà più incline a seguire la ragione. ● Un'anima dominata dalle passioni (cavallo nero) avrà difficoltà a raggiungere l'Iperuranio. L e anime che trascorrono più tempo nell'Iperuranio contemplano un maggior numero di idee e, di conseguenza, avranno una maggiore conoscenza da risvegliare una volta reincarnate. MITO DI ER P latone rafforza la sua dottrina della reminiscenza con il mito di Er. Questo mito racconta la storia di un soldato che muore, visita l'aldilà e poi ritorna in vita. Er riferisce che le anime nell'aldilà possono scegliere in quale corpo reincarnarsi, con le anime sagge che scelgono la saggezza e quelle meno sagge che scelgono beni materiali. A ttraverso questi miti, Platone cerca di contrastare il relativismo dei sofisti, sostenendo l'esistenza di verità assolute come la giustizia, la bellezza e il bene. Le anime sagge, attraverso la loro permanenza nell'Iperuranio, possono accedere a queste verità. Platone introduce anche una dottrina dell'amore, esplorata nel Fedro e nel Simposio. DOTTRINA DELL’AMORE N el "Simposio", Platone descrive una cena tra intellettuali ateniesi in cui si discute dell'amore. Tra i vari interventi, spiccano due miti: Il mito degli androgini di Aristofane: A ristofane racconta che in origine esistevano tre tipi di esseri umani: maschi, femmine e androgini, esseri composti da un corpo maschile e uno femminile uniti insieme. Questi androgini, però, sfidarono gli dei, che per punizione li divisero in due metà. Da quel momento, le due metà si cercano incessantemente per ricostituire l'unità perduta. Q uesto mito rappresenta l'amore come ricerca di completezza, come desiderio di colmare una mancanza. L'amore è la forza che spinge le persone a cercare la propria "anima gemella", la metà mancante che le rende intere. Il mito di Eros di Socrate: N el "Simposio", Socrate presenta una visione diversa di Eros rispetto a quella tradizionale. Eros non è un giovane dio bello e alato, ma un semidio figlio di Penia (povertà) e Poros (espediente). Significato del mito: ● Penia: rappresenta la mancanza, il bisogno, l'assenzadi qualcosa. ● Poros: rappresenta l'ingegno, la capacità di trovaresoluzioni, l'abbondanza. E ros, figlio di questi due genitori, è quindi un essere che prova costantemente mancanza e desiderio, ma che allo stesso tempo è ingegnoso e capace di cercare ciò che gli manca. Eros come filosofo: S ocrate paragona Eros al filosofo, che è colui che riconosce la propria ignoranza (Penia) e che allo stesso tempo si impegna nella ricerca della conoscenza (Poros). La filosofia, quindi, è una forma di amore, un desiderio di sapienza che spinge l'uomo a superare la propria condizione di mancanza. In sintesi: ● Eros è un semidio che rappresenta la mancanza e il desiderio. ● Egli è brutto, ma desidera la bellezza; è ignorante, ma desidera la sapienza. ● Eros è il simbolo della filosofia, che è la ricerca della conoscenza. ● La filosofia è una forma d'amore. Se l'amore è sentire la mancanza di qualcosa e cercare di colmare questa mancanza, allora la filosofia è la forma più alta d'amore, perché è sentire la mancanza della sapienza e cercare di colmare questa mancanza → Eros è filosofo. In conclusione, il "Simposio" offre una visione dell'amore come forza che spinge l'uomo verso la completezza e la conoscenza. DOTTRINA POLITICA P latone, insoddisfatto della democrazia ateniese che aveva condannato Socrate, cercò di delineare uno stato ideale, descritto nella "Repubblica", che garantisse la giustizia. P latone paragona l'anima umana, divisa in tre parti (razionale, irascibile e concupiscibile), allo stato, che dovrebbe essere diviso in tre classi: 1.Governanti (filosofi): corrispondono alla parte razionaledell'anima. Sono i più saggi e virtuosi, e hanno il compito di guidare lo stato. 2.Guerrieri: corrispondono alla parte irascibile dell'anima.Sono coraggiosi e leali, e hanno il compito di difendere lo stato. 3.Lavoratori: corrispondono alla parte concupiscibiledell'anima. Si occupano della produzione di beni e servizi. Caratteristiche dello stato ideale di Platone: ● Sofocrazia: il potere è nelle mani dei filosofi, ipiù saggi e virtuosi. ● Meritocrazia: l'appartenenza alle classi non è ereditaria,ma basata sulle capacità individuali. ● Comunismo platonico: le prime due classi (governantie guerrieri) non possiedono proprietà privata e vivono in comunità, per evitare la corruzione. ● Controllo della procreazione: i filosofi si accoppianoper generare figli sani e virtuosi, destinati a diventare futuri governanti. L o stato ideale di Platone è un sistema antidemocratico, in cui il potere è concentrato nelle mani di pochi, i filosofi. Tuttavia, Platone credeva che solo un governo di saggi potesse garantire la giustizia e il benessere della comunità. EDUCAZIONE P latone credeva che l'educazione fosse la chiave per garantire che i filosofi governassero saggiamente. I filosofi dovevano seguire un rigoroso programma di studi che includeva: ● Matematica: considerata la disciplina più importante dopo la filosofia. ● Musica e astronomia: discipline legate alla matematica. ● Geometria. S olo dopo aver completato questi studi, i filosofi potevano dedicarsi alla filosofia per 5 anni, dai 30 ai 35 anni, e poi fare pratica dai 35 ai 50 anni. Ciò significa che solo persone mature e sagge potevano diventare filosofi e governare lo stato. Q uesto piano di studi rifletteva la gerarchia delle idee di Platone, con le idee di valore al primo posto e le idee matematiche al secondo. La matematica, infatti, preparava i filosofi allo studio della filosofia, che si occupava delle idee di valore come il bene e la giustizia. MITO DELLA CAVERNA Il mito della caverna di Platone è una potente allegoria che illustra la sua visione della conoscenza e della realtà. La storia: Immagina un gruppo di prigionieri incatenati in una caverna sotterranea. Fin dalla nascita, sono costretti a guardare verso una parete, dove vedono solo ombre proiettate da un fuoco che arde alle loro spalle. Queste ombre sono la loro unica realtà. U n giorno, uno dei prigionieri riesce a liberarsi e a uscire dalla caverna. All'inizio, la luce del sole lo abbaglia, ma gradualmente i suoi occhi si abituano e inizia a vedere il mondo reale. Scopre che le ombre che vedeva nella caverna erano solo pallide imitazioni della vera realtà. Il prigioniero, pieno di meraviglia e di compassione per i suoi compagni, decide di tornare nella caverna per raccontare loro ciò che ha visto. Ma i prigionieri, abituati alle ombre, non credono alle sue parole e si rifiutano di seguirlo. Significato del mito: ● La caverna: rappresenta il mondo sensibile, la realtàapparente in cui viviamo, dominata dalle opinioni e dalle illusioni. ● Le ombre: simboleggiano le apparenze ingannevoli,le false credenze che ci impediscono di vedere la verità. ● Il fuoco: rappresenta la fonte delle apparenze, ciòche produce le ombre. ● Il prigioniero liberato: rappresenta il filosofo,colui che attraverso la ragione e la ricerca della verità riesce a liberarsi dalle catene dell'ignoranza. ● Il mondo esterno: rappresenta il mondo delle idee,la vera realtà, accessibile solo attraverso la ragione. ● Il sole: rappresenta l'idea del Bene, la fonte diogni conoscenza e verità. ● Il ritorno nella caverna: rappresenta il dovere delfilosofo di educare gli altri e di guidarli verso la verità, anche se ciò comporta difficoltà e incomprensioni. In sintesi: Il mito della caverna è un invito a superare le apparenze e a cercare la vera conoscenza, a non accontentarsi delle opinioni comuni, ma a usare la ragione per scoprire la realtà autentica. PLATONE CONTRO L’ARTE P latone escludeva l'arte dal percorso di studi dei filosofi, nonostante la sua importanza nella cultura greca. Riteneva che l'arte fosse dannosa perché allontanava dalla verità, dalle Idee. Perché Platone criticava l'arte: ● Imitazione dell'imitazione: ○ Per Platone, la realtà che percepiamo con i sensi è già un'imitazione imperfetta delle Idee. ○ L'arte, a sua volta, imita questa realtà sensibile, creando una copia di una copia. ○ In questo modo, l'arte si allontana ulteriormente dalla verità, dalle Idee perfette. ● Pericolosità dell'arte: ○ Platone temeva che l'arte potesse influenzare negativamente le emozioni e i comportamenti delle persone. ○ Le rappresentazioni artistiche, infatti, possono suscitare passioni e sentimenti irrazionali, allontanando dalla ragione. ○ Platone riteneva che l'arte dovesse cedere il passo alla filosofia, considerata la disciplina più elevata e in grado di condurre alla conoscenza della verità. In sintesi: P latone considerava l'arte un'imitazione ingannevole della realtà, capace di allontanare dalla verità e di influenzare negativamente le emozioni. Per questo motivo, la escludeva dal percorso di studi dei filosofi, privilegiando invece la filosofia e le discipline razionali. DEGENERAZIONE DEL MODELLO IDEALE DI STATO P latone era consapevole che il suo modello di stato ideale non esisteva nella realtà. Credeva che gli stati concreti fossero degenerazioni dello stato perfetto, ognuno con un difetto differente. Ecco le quattro forme di degenerazione dello stato secondo Platone: 1.Timocrazia: il governo è nelle mani di persone ambiziose,che cercano onori e riconoscimenti. 2.Oligarchia: il governo è nelle mani dei ricchi, checercano il potere per arricchirsi ulteriormente. 3.Democrazia: il governo è nelle mani del popolo, masecondo Platone ognuno fa ciò che vuole, senza un vero interesse per il bene comune. 4.Tirannide: il governo è nelle mani di un tiranno,che detiene il potere assoluto e lo usa per i propri interessi. Platone considerava la tirannide la forma di governo più degenerata, perché il tiranno è completamente egoista e non si preoccupa del benessere del popolo. OPERE DELLA VECCHIAIA N ell'ultima fase della sua vita, Platone ha rivisto e corretto alcune delle sue teorie, perché si è reso conto che non erano perfette. In particolare, ha cercato di risolvere alcuni problemi legati alla sua dottrina delle idee. I dialoghi "Teeteto", "Parmenide" e "Sofista" sono quelli in cui Platone ha affrontato questi problemi. I tre problemi principali che Platone ha individuato nella sua dottrina delle idee sono: 1. Il problema della partecipazione delle cose sensibili alle idee: ● Platone si chiede come le cose del mondo sensibile, che sono molteplici e mutevoli, possano partecipare delle idee, che sono uniche e immutabili. ● Se ogni cosa sensibile partecipa dell'idea, l'idea non dovrebbe essere moltiplicata? Ad esempio, se ogni albero partecipa dell'idea di albero, non dovrebbero esserci molte idee di albero? 2. L'argomento del terzo uomo: ● Questo argomento mette in discussione la relazione tra le idee e le cose sensibili. ● Se esiste un'idea di uomo a cui partecipano tutti gli uomini, allora dovrebbe esistere un'ulteriore idea che include sia l'idea di uomo che gli uomini concreti. ● Questo porterebbe a una catena infinita di idee, creando una contraddizione. 3. Il problema del rapporto tra le idee e l'essere parmenideo: ● Platone si confronta con la filosofia di Parmenide, che sosteneva l'unicità e l'immutabilità dell'essere. ● Platone, però, crede nella molteplicità delle idee. ● Come può l'essere essere molteplice, come sostengono Platone, e allo stesso tempo unico, come sosteneva Parmenide? Nel "Sofista", Platone ha cercato di rispondere a questi problemi, elaborando una nuova teoria delle idee. RISOLUZIONE Platone, nella sua fase della vecchiaia, introduce la teoria dei generi sommi per risolvere i problemi della sua dottrina delle idee. L'analogia con le lettere e le parole P latone paragona il rapporto tra idee e cose al rapporto tra lettere e parole. Così come un numero limitato di lettere può essere combinato per creare un'infinità di parole, un numero limitato di idee può essere combinato per creare la varietà delle cose nel mondo sensibile. I cinque generi sommi Platone identifica cinque generi sommi, che sono le idee più generali e che si applicano a tutte le cose: 1.L'essere: tutto ciò che esiste partecipa all'essere. 2.L'identico: ogni cosa è identica a se stessa. 3.Il diverso: ogni cosa è diversa da qualcos'altro. 4.Il movimento: alcune cose sono in movimento, altreno. 5.La quiete: alcune cose sono in quiete, altre no. Le mappe dicotomiche P latone utilizza le mappe dicotomiche per mostrare come le idee si relazionano tra loro. Queste mappe mostrano come un'idea può essere divisa in due idee subordinate, e così via. La soluzione ai problemi La teoria dei generi sommi risolve i problemi della dottrina delle idee di Platone: ● Moltiplicazione delle idee: le idee sono un numerofinito, ma possono essere combinate per creare la varietà delle cose. ● Parmenide: Platone dimostra che il "non essere" nonsignifica "non esistere", ma "essere diverso". In questo modo, Platone supera le difficoltà della sua precedente teoria e fornisce una spiegazione più coerente del rapporto tra idee e cose sensibili. ULTIMI DIALOGHI N egli ultimi dialoghi della sua vita, Platone rivede alcune delle sue teorie, concentrandosi in particolare sulla politica e sul mondo sensibile. Filebo e Timeo: ● Nel "Filebo", Platone suggerisce che gli uomini possono raggiungere il bene attraverso una vita armoniosa, regolata dalla misura e dalla moderazione. ● Nel "Timeo", Platone racconta un mito sulla creazione del mondo. Un'entità divina chiamataDemiurgoplasmala materia disordinata, imitando le idee e creando un mondo ordinato e armonioso. ○ Il Demiurgo infonde anche l'anima del mondo nelle cose, un principio spirituale che le guida verso il bene. ○ Platone sottolinea l'importanza dell'astronomia, poiché gli astri comunicano i messaggi del Demiurgo. ○ Nel Timeo Platone racconta anche il mito di Atlantide. Politico e Leggi: ● Nel "Politico", Platone descrive il buon politico come un tessitore, capace di unire le diverse parti della società. ● Nelle "Leggi", Platone propone un modello di stato più realistico, tenendo conto delle limitazioni umane. In questi dialoghi, Platone cerca di conciliare il mondo delle idee con la realtà sensibile, sottolineando l'importanza dell'armonia, della misura e della saggezza nel perseguire il bene. rivisitazione della politica N elle "Leggi", l'ultimo dialogo di Platone, il filosofo rivede alcune delle idee esposte nella "Repubblica", proponendo un modello di stato più realistico. Cambiamenti rispetto alla "Repubblica": ● Platone rinuncia alla rigida divisione in tre classi sociali. ● Abbandona l'idea del comunismo platonico, che prevedeva l'abolizione della proprietà privata e della famiglia tradizionale per le classi superiori. Aspetti mantenuti: ● Platone ribadisce la preminenza dello stato sui cittadini, sostenendo che il bene collettivo debba prevalere su quello individuale. ● Afferma che lo stato debba riflettere l'ordine del cosmo, promuovendo una religione astrale basata sull'osservazione degli astri. ● Sottolinea l'importanza della matematica per creare uno stato armonioso, in cui le leggi riflettano rapporti matematici. In sintesi, nelle "Leggi" Platone propone un modello di stato più moderato e realizzabile, pur mantenendo alcuni dei principi fondamentali della sua filosofia politica. DOTTRINE NON SCRITTE L e "dottrine non scritte" di Platone sono un argomento di dibattito tra gli studiosi. Alcuni ritengono che Platone abbia lasciato insegnamenti non scritti, forse più importanti di quelli nei suoi dialoghi. Cosa sappiamo: ● Aristotele, allievo di Platone, fa riferimento a queste dottrine. ● Si pensa che Platone abbia approfondito temi come i principi primi della realtà, forse ispirandosi al pitagorismo. ● Si ipotizza che Platone abbia parlato di un principio dualistico, "l'Uno" e la "Diade", come origine delle idee. Il dibattito: ● Alcuni studiosi minimizzano l'importanza delle dottrine non scritte. ● Altri le considerano fondamentali per comprendere il pensiero di Platone. In sintesi: Le dottrine non scritte rimangono un mistero, ma testimoniano la complessità e la profondità del pensiero di Platone.