caricato da

common.user4533

Guerre Puniche

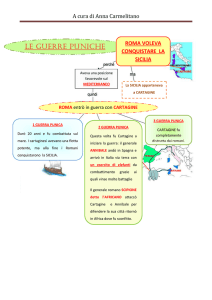

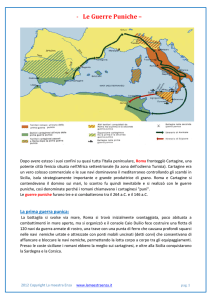

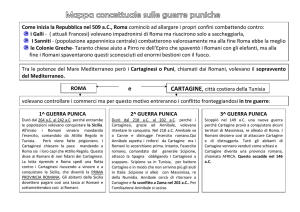

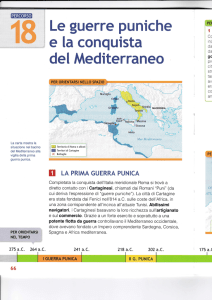

Nel III secolo a.C. Roma è ormai padrona dell’Italia centro-meridionale. Si trova a confronto con Cartagine, città sulla costa africana (oggi Tunisi) che domina il Mediterraneo occidentale e possiede parte della Sicilia e colonie in Sardegna, Corsica, Spagna e Baleari. Roma e Cartagine finiscono per scontrarsi: hanno inizio le guerre puniche. Saranno tre e dureranno per circa un secolo. Le guerre puniche sono le tre guerre combattute tra Roma e Cartagine tra il III e il II secolo a.C. Sono conosciute come puniche, perché i Romani chiamavano Punici i Cartaginesi. Le guerre puniche cominciarono nel 264 a.C. e si conclusero nel 146 a.C. La Prima guerra punica, 264-241 a.C. La prima delle tre guerre puniche ebbe inizio nel 264 a.C. Roma voleva espandersi nel mar Mediterraneo; entrò quindi in contrasto con Cartagine, che aveva il controllo dei commerci marittimi. Le cause della Prima Guerra Punica Nel 288 a.C. i Mamertini, un gruppo di mercenari campani, s’impadronirono della città di Messina. Nel 269 a.C. Gerone, il tiranno di Siracusa, intervenne contro i Mamertini. Questi chiesero aiuto ai Cartaginesi, che inviarono una flotta. Ma non appena i Siracusani si ritirarono, i Mamertini si ritrovarono a convivere con la opprimente presenza cartaginese. Avanzarono una nuova richiesta d’aiuto, questa volta a Roma, che l’accettò. La Sicilia, ambita per le risorse agricole e minerarie, costituiva per Roma la naturale prosecuzione della conquista dell’Italia peninsulare; i Cartaginesi ormai da tre secoli ne contendevano il controllo ai Greci. Il Senato era perfettamente consapevole che un intervento a Messina avrebbe violato il trattato di pace stipulato con Cartagine nel 280 a.C. e sarebbe stato come una dichiarazione di guerra, ma la posta in gioco, il controllo di un’area vitale del Mediterraneo, fece propendere per l’intervento. La prima fase della Prima Guerra Punica: guerra sulla terra La Prima Guerra Punica iniziò nel 264 a.C. Roma occupò Messina e i Cartaginesi si ritirarono dalla zona dello stretto; poi Siracusa, che si era alleata con Cartagine, venne costretta alla resa. Seguirono le conquiste di Agrigento (262 a.C.) e la Sicilia occidentale cartaginese. Si venne successivamente a creare una situazione di stallo, perché i Romani rimasero bloccati durante i tentativi di assediare le roccaforti cartaginesi, imprendibili a causa dei rifornimenti che esse ricevevano via mare dalla madrepatria. Divenne quindi chiaro che sarebbe stato impossibile cacciare i Cartaginesi dall’isola fino a quando essi avessero mantenuto il predominio sul mare. La seconda fase della Prima Guerra Punica: guerra per mare A questo punto Roma prese la decisione di affrontare Cartagine dove questa era più forte, sul mare. Allestì una potente flotta e dotò le proprie navi da guerra di un “corvo”. Il corvo era una sorta di passerella che permetteva ai soldati di agganciare le navi avversarie e di salirvi per affrontare i Cartaginesi combattendo corpo a corpo, come sulla terraferma. Una flotta di 120 navi al comando del console Caio Duilio ottenne nel 260 a.C. un’importante vittoria nei pressi dell’attuale Milazzo. Ma non ci si poteva certo improvvisare buoni marinai e Roma subì anche diverse sconfitte, spesso provocate da naufragi e dall’inesperienza. Nel 256 a.C. dopo un altro successo sul mare, sulla punta meridionale della Sicilia, un corpo di spedizione guidato dal console Attilio Regolo sbarcò sulle coste africane, ma venne annientato dai Cartaginesi. La prima guerra punica continuò per altri 13 anni, in un succedersi di scontri non risolutivi, fino alla vittoria della flotta romana ottenuta da Quinto Lutazio Catulo presso le isole Egadi, il 10 marzo del 241 a.C. Le condizioni di pace inflitte ai Cartaginesi I Cartaginesi dovettero accettare dure condizioni di pace: -la restituzione di tutti i prigionieri; -il pagamento di una pesante indennità di guerra; -la rinuncia totale alla Sicilia. Così si concluse la prima guerra punica: la Sicilia era sotto il controllo di Roma poi seguirono le conquiste della Sardegna e della Corsica sempre a scapito dei cartaginesi. Tutta la penisola italiana era quindi sotto il controllo di Roma; Cartagine aspirava ormai alla conquista della Spagna ma Roma impedì le conquiste della Spagna all’altezza del fiume Ebro. La seconda guerra punica (218-202 a.C) Dopo la sconfitta subita durante la Prima guerra punica, Cartagine venne fortemente penalizzata dalla perdita dei domini siciliani, dalla fine del monopolio dei commerci marittimi e dalle indennità di guerra imposte da Roma. L’oligarchia dei mercanti e degli armatori, capeggiata dalla potente famiglia dei Barca, che guidava la politica di Cartagine, intraprese allora una politica di espansione in Spagna, attratta dalle ricchezze minerarie e dalle risorse umane, utili nel caso di un nuovo conflitto con Roma. I successi del generale Amilcare Barca, che conquistò buona parte della penisola iberica, suscitarono forti preoccupazioni a Roma. Fu così stipulato tra romani e cartaginesi, il cosiddetto «trattato dell’Ebro» (226 a.C.), che fissava come limite all’espansione punica il fiume Ebro, nella parte nord-orientale della penisola. A sud del fiume, si trovava la città iberica di Sagunto, con la quale i romani avevano stretto rapporti di amicizia. Nel 219 a.C. Annibale, il giovane figlio di Amilcare, assediò e conquistò Sagunto. L’anno successivo, nel 218 a.C., Annibale, sfuggito a un esercito romano inviato a bloccarlo in Gallia, raggiunse a tappe forzate le Alpi e le valicò con circa 70 mila uomini e diversi elefanti, che lasciarono stupiti i Romani. La marcia fu massacrante e costò gravi perdite di uomini e animali. Giunto nella Pianura Padana, Annibale ottenne però l’appoggio dei Galli e sconfisse gli eserciti romani in due battaglie, prima presso il Ticino, poi presso il Trebbia. Avanzò quindi verso sud e l’anno seguente inflisse ai Romani una terza, grave sconfitta, presso il lago Trasimeno (217 a.C.). Per fronteggiare la gravissima situazione, a Roma venne eletto dittatore Quinto Fabio Massimo. Egli decise di evitare altre battaglie in campo aperto e di puntare invece a una tattica di logoramento del nemico, con azioni di guerriglia che ne disturbassero la marcia e i rifornimenti. Ma era un modo di combattere estraneo alla tradizione romana, che suscitò forti resistenze e valse al dittatore il soprannome spregiativo di “Temporeggiatore”. Scaduto il semestre della dittatura, nel 216 a.C. l’esercito romano subì una tremenda sconfitta a Canne, in Puglia. La Battaglia di Canne rappresentò una delle peggiori disfatte della storia di Roma, che perse 40 mila uomini tra caduti e prigionieri, tra cui lo stesso console Lucio Emilio Paolo, morto in battaglia. Dopo Canne, l’esercito cartaginese era stanco e logorato. Annibale si era presentato alle popolazioni italiche come liberatore dal dominio di Roma e numerose città tra cui Capua, passarono dalla sua parte; la maggior parte della federazione romana rimase però compatta e fedele a Roma. Annibale pose il suo quartier generale a Capua, in attesa di aiuti da Cartagine. Però la presenza romana in Spagna limitava le possibilità di fargli giungere forze via terra, mentre la flotta romana intercettava buona parte degli aiuti inviati da Cartagine. I cartaginesi finirono per trascorrere a Capua cinque anni, dal 216 al 211 a.C. Nel 211 a.C. Capua venne rasa al suolo dai Romani e Annibale fu costretto a ritirarsi più a sud. L’anno seguente venne affidato al giovane Publio Cornelio Scipione il comando dell’esercito di Spagna: nel 206 a.C. Scipione espulse completamente i Cartaginesi dalla regione. L’anno prima, un contingente punico inviato a sostegno di Annibale e guidato da suo fratello Asdrubale era stato annientato nella battaglia del Metauro (207 a.C.); Asdrubale stesso perse la vita nella battaglia e la testa fu fatta rotolare davanti al campo di Annibale. Rientrato in Italia, Scipione convinse il Senato a portare la guerra in Africa; nel 203 a.C. sbarcò non lontano da Cartagine e, con l’appoggio di Massinissa, re della Numidia, ottenne una serie di vittorie che costrinsero i Cartaginesi a richiamare Annibale in patria, come Scipione aveva previsto e voleva. La vittoria definitiva su Annibale ebbe luogo il 18 ottobre del 202 a.C. a Zama, nell’entroterra tunisino. Annibale si rifugiò in Oriente, dove tentò senza fortuna di suscitare nuove guerre contro Roma, mentre Scipione a Roma celebrò un grandioso Trionfo e prese il soprannome di “Africano”. Le condizioni di pace per Cartagine furono durissime: – la cessione a Roma della Spagna e la rinuncia a ogni possedimento fuori dall’Africa; – la consegna della flotta da guerra e il pagamento di un’enorme indennità; – la subordinazione al consenso di Roma su qualunque iniziativa di politica estera. Cartagine non fu distrutta ma la sua potenza sì. Roma era padrona del Mediterraneo occidentale mentre ora non lo è più. La Terza guerra punica, 149-146 a.C. La Terza guerra punica ebbe inizio nel 149 a.C. con l’assedio di Cartagine e terminò tre anni dopo, nel 146 a.C., con la sua totale distruzione. Cartagine viveva da decenni in una prosperosa tranquillità, i danni di guerra erano stati quasi del tutto pagati e l’economia era completamente riassestata. A Roma si diffuse il timore che la potenza africana si riarmasse e l’attaccasse nuovamente. Di questo stato d’animo si fece portavoce Marco Porcio Catone detto il “Censore”. Alla fine di ogni suo intervento in Senato soleva ripetere che Cartagine dovesse essere distrutta prima che fosse troppo tardi. Così quando Cartagine dichiarò guerra a Massinissa, re della Numidia, a causa dei suoi continui soprusi, Roma a sua volta dichiarò guerra a Cartagine, poiché il trattato di pace stipulato alla fine della Seconda guerra punica impediva a Cartagine di dichiarare guerra senza il consenso di Roma. Così nel 149 a.C. iniziava la Terza guerra punica, che ebbe come scopo quello di assediare Cartagine. L’impresa fu guidata da Scipione l’Emiliano. Nel 146 a.C. Cartagine fu rasa al suolo e i suoi territori vennero incorporato in quelli di Roma, diventando così una provincia. Roma dopo le conquiste I territori romani, organizzati in province, procurano schiavi e terre da sfruttare come agro pubblico. I commerci vennero incrementati. L’impero e le ricchezze che ne derivavano trasformarono la società romana: l’aristocrazia senatoria diventa molto più ricca; i cavalieri si spartirono gli appalti pubblici mentre piccoli proprietari terrieri si impoverivano sempre più. Molti artisti greci si stabilirono a Roma mentre i ricchi romani trascorrevano sempre più tempo in Grecia e in Oriente; andava così diffondendosi la cultura ellenistica che mandò in crisi i valori della civiltà romana (mos maiorum).