LDB

2

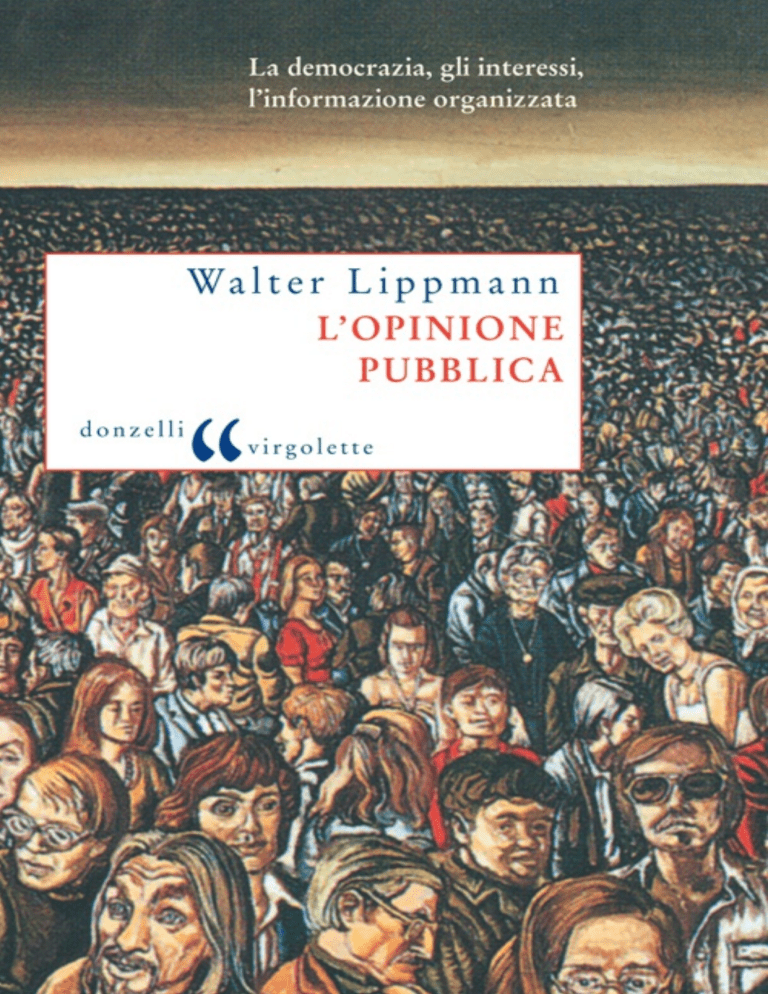

Giornalista e saggista, nel 1917 Walter Lippmann ricoprì la carica di

sottosegretario aggiunto Usa alla Guerra: un breve interludio, che pure

rappresentò uno strategico punto di osservazione delle convulsioni

comunicative di una società democratica, apparentemente inconsapevole

della propria complessità. Pubblicato nel 1922, L’opinione pubblica

conserva la sua carica euristica, la sua lucida provocatorietà e ricchezza

descrittiva. L’assunto è limpido: come avviene quel complesso e solo

apparentemente «normale» processo attraverso cui le nostre opinioni

diventano Opinione pubblica, Volontà nazionale, Mente collettiva, Fine

sociale? Come «l’opinione pubblica» costruisce i proprimiti, i propri eroi, i

propri nemici, strappandoli alla storia e catapultandoli in una leggenda

paradossalmente effimera? Lippmann indaga e descrive i meccanismi

attraverso cui le immagini «interne» elaborate nelle nostre teste ci

condizionano nei rapporti con il mondo esterno, gli ostacoli che limitano le

nostre capacità d’accesso ai fatti, le distorsioni provocate dalla necessità di

comprimerle, «raccontando» un mondo complicato con un «piccolo

vocabolario»; infine, la paura stessa dei fatti che potrebbero minacciare la

vita consueta. A partire da questi limiti, l’analisi ricostruisce come i

messaggi provenienti dall’esterno siano influenzati dagli scenari mentali di

ciascuno, da preconcetti e pregiudizi. Il testo di Lippmann ci offre anche

una lucida critica del sistema politico democratico che ambisce a

governare società sempre più complesse.

3

Walter Lippmann (New York 1889-1974) fu inizialmente socialista, in

seguito, nei primi anni dell’amministrazione rooseveltiana, si orientò verso

posizioni liberali. Fu uno dei più noti pubblicisti repubblicani: direttore

(1914-18) di «New Republic» e «World», collaboratore della «New York

Herald Tribune» e di molti altri giornali, autore di The Good Society

(1937), U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic (1943), The Cold War

(1948), Isolation and Alliance (1952), The Public Philosophy (1955;

tradotto in italiano dalle Edizioni di Comunità).

4

Virgolette / 2

5

Walter Lippmann

L’OPINIONE PUBBLICA

Prefazione di Nicola Tranfaglia

Traduzione di Cesare Mannucci

DONZELLI EDITORE

6

Titolo originale: Public Opinion

© 1999, 2000, 2004 Donzelli editore, Roma

Via Mentana 2b

INTERNET www.donzelli.it

E-MAIL [email protected]

ISBN 978-88-6843-308-6

7

Indice

Prefazione

di Nicola Tranfaglia

I.

Introduzione

I.

II.

Il mondo esterno e le immagini che ce ne facciamo

Accessi al mondo esterno

II. La censura e la segretezza

III. Il contatto e la possibilità

IV. Il tempo e l’attenzione

V. La velocità, le parole e la chiarezza

III.

Gli stereotipi

VI. Gli stereotipi

VII. Gli stereotipi come difesa

VIII. I punti ciechi e il loro valore

IX. I codici e i loro nemici

X. La scoperta degli stereotipi

IV.

Gli interessi

XI.

XII.

V.

Suscitare l’interesse

L’interesse personale riconsiderato

La formazione di una volontà comune

XIII. Il trasferimento

XIV. Sì o no

XV.

VI.

dell’interesse

I capi e i seguaci

L’immagine della democrazia

XVI. L’uomo egocentrico

XVII. La comunità autosufficiente

XVIII. Il ruolo della forza, del favoritismo

e del privilegio

XIX. La vecchia immagine in una forma nuova: il socialismo corporativo

XX. Una nuova immagine

8

VII.

I giornali

XXI. Il pubblico come consumatore

XXII. Il fedele lettore

XXIII. La natura delle notizie

XXIV. Le notizie, la verità e una conclusione

VIII.

L’informazione organizzata

XXV. Il cuneo iniziale

XXVI. Il lavoro d’informazione

XXVII.

XXVIII.

L’appello al pubblico

L’appello alla ragione

9

Prefazione

di Nicola Tranfaglia

1. Un brusco risveglio.

Questo libro, divenuto assai presto un classico degli studi internazionali

sulla comunicazione, fu scritto dal giovane – ma già noto – Walter

Lippmann all’indomani della prima guerra mondiale, nel 1921, e venne

pubblicato l’anno dopo dalla casa editrice Macmillan a New York,

suscitando l’interesse e il dibattito che meritava in tutto il mondo

anglosassone.

In Italia arrivò con enorme ritardo, più di quarant’anni dopo, nel 1963,

grazie all’interesse per il mondo americano di Renzo Zorzi, animatore

culturale e organizzativo delle giovani Edizioni di Comunità create da

Adriano Olivetti e all’interesse che ai problemi della comunicazione

rivolgeva fin da allora uno studioso come Cesare Mannucci, autore di

saggi importanti e pionieristici sulla televisione e sulla società di massa,

che lo tradusse. Ma per il nostro paese era ancora una volta troppo presto,

giacché la cultura italiana continuava a essere quasi completamente sorda,

nel suo complesso, malgrado l’espandersi ormai evidente della televisione,

ai problemi posti dall’opera di Lippmann1.

Il libro cadde così in un concorde e imbarazzato silenzio come se i temi

posti dallo scrittore americano fossero estranei e lontani dalla penisola, di

scarso o nullo interesse per una democrazia «speciale» come quella

italiana. Nei due decenni successivi, del resto, gli studi sulla

comunicazione, cresciuti a poco a poco, quasi di nascosto, in alcune

università fino a dar luogo assai di recente alla nascita di veri e propri corsi

di laurea in Scienze della comunicazione, incontrarono un riscontro

episodico o addirittura un vero e proprio disinteresse anche presso i

politici, i giornalisti e gli operatori dell’informazione, come se il nostro

fosse un paese, per così dire, refrattario a considerare i problemi legati agli

aspetti etici e politici della comunicazione come uno dei temi centrali per

una democrazia moderna.

Il risveglio, assai brusco, è avvenuto nella primavera del 1994 quando

Silvio Berlusconi, l’imprenditore che aveva costruito, anche – ma non solo

10

– grazie ai favori del potere politico, un impero televisivo privato, riuscì in

pochi mesi (pur dopo una lunga, sotterranea preparazione negli anni

ottanta) a creare un movimento politico-aziendale in grado di raggiungere

la maggioranza relativa alle elezioni politiche, e, insieme, con la Lega di

Bossi e gli eredi del Movimento sociale, quella assoluta, necessaria per

governare il paese con il nuovo sistema maggioritario voluto, attraverso un

referendum popolare, dalla stragrande maggioranza degli italiani.

Da quel momento, malgrado la fulminea caduta di Berlusconi dopo

sette mesi di governo, il problema dell’influenza della televisione, e in

generale dei mezzi di comunicazione, sulla lotta politica è divenuto un

tema centrale del dibattito e per mesi (ma si potrebbe dire ormai per anni)

si è scritto di blind trust, di legislazione antitrust, di cosiddetta par

condicio, in altri termini di strumenti politici e legislativi ipotizzati per fare

in modo che l’«opinione pubblica» – proprio quella di cui parla Lippmann

– non sia egemonizzata, in maniera più o meno stabile e pregiudiziale da

chi dispone della proprietà o della gestione (o di entrambe) dei mezzi di

comunicazione, a cominciare da quello per ora più potente e diffuso in

Italia, la televisione via etere.

Ma sovente si è discusso di tali questioni, e si continua a farlo, con

scarsa o insufficiente consapevolezza dei problemi di fondo, vorremmo

dire sul piano teoretico e concettuale, che caratterizzano la comunicazione

in una società industrializzata, illudendosi a volte di riuscire, con strumenti

giuridici arretrati, a ingabbiare un fenomeno dirompente, o di risolvere, a

livello politico o di accordo tra i partiti, difficoltà che attengono proprio

alla natura e al ruolo degli strumenti di comunicazione.

Esemplare, da questo punto di vista, è stato il recente dibattito sulla

limitazione delle reti televisive in un mondo nel quale satelliti e cavi – solo

che lo si voglia e se ne attrezzino le strutture – sono in grado di modificare

radicalmente i termini della questione.

C’è peraltro da sottolineare che, al di là della peculiarità non

entusiasmante della vicenda italiana, siamo di sicuro di fronte a nuovi

mutamenti. «Quello di oggi – ha osservato di recente Peppino Ortoleva – è

un periodo di riassetto forse senza precedenti storici, da un lato perché

tocca simultaneamente tutte le forme di comunicazione, dall’altro perché

coincide con l’ascesa dell’“industria dell’informazione” nel suo complesso

a settore cruciale, e in qualche misura trainante, dell’intera economia»2.

La pubblicazione di un classico come L’opinione pubblica di Lippmann

in un’edizione riveduta e aggiornata si inserisce in questa mutata (almeno

all’apparenza) congiuntura culturale e può contribuire a chiarire quelli che

restano i concetti di fondo del problema, sfatando miti duri a morire e

11

introducendo elementi significativi, e talora decisivi, in un dibattito che

oscilla ancora tra il livello della politica contingente e quello di un

tecnicismo che non di rado resta fine a se stesso.

La personalità dell’autore (politicamente impegnato prima come

socialista, poi da liberale di sinistra, infine da repubblicano), il quale

scrisse un originale saggio di teoria politica su La filosofia pubblica (edito

in Italia sempre da Comunità) e dedicò altri lavori ai temi della

comunicazione, e fu a lungo uno dei più ascoltati consiglieri di politica

estera del governo di Washington ma anche, per un cinquantennio, uno

degli editorialisti più seguiti del «Herald Tribune» e di altri importanti

giornali, non è priva di rilievo per la valutazione del libro.

Nelle sue pagine (anche in questo lavoro scritto a poco più di

trent’anni) accade di trovare insieme la riflessione dello studioso

indipendente e i frutti di un’esperienza giornalistica vissuta in prima

persona, intensa ed appassionata, in un paese, gli Stati Uniti, dove una

salda tradizione democratica ha motivato non di rado chi si dedica al

giornalismo a intendere quella professione come costante servizio a favore

dell’interesse generale piuttosto che esclusivamente di quello del

proprietario dell’impresa in cui lavora.

Si è trattato anche lì, a quanto pare, di eccezioni sia pure numerose

piuttosto che di una regola generale, ma basta leggere questo o altri libri di

Lippmann per toccare con mano le differenze profonde tra il caso

americano e quello italiano: da noi una lunga abitudine a sostenere, per

non dire servire, già nell’età liberale, i governi del momento si è

consolidata grazie alla dittatura fascista nel periodo delicato della crescita

e d’una contraddittoria modernizzazione ed è proseguita, pur con indubbie

differenze, nel periodo repubblicano grazie all’identificazione del maggior

partito di governo con le istituzioni statali che ha caratterizzato i primi

trent’anni del dopoguerra.

Né si può dire, purtroppo, che nei vent’anni successivi, fino al crollo

della «prima Repubblica», stampa e radiotelevisione abbiano dato in

generale prova di effettivo distacco critico dai partiti maggiori come dal

potere economico e finanziario3.

2. L’ambiente invisibile.

All’indomani di un evento epocale come la prima guerra mondiale, il

giovane Lippmann aveva pubblicato un saggio intitolato Liberty and the

News: di fronte a quel che era accaduto prima, durante e dopo il conflitto,

si era reso conto appieno del peso crescente che andavano assumendo i

12

mezzi di comunicazione nella vita politica dell’Occidente. Riflessioni su

problemi analoghi costituiscono i punti di partenza da cui muove nel

successivo L’opinione pubblica.

Lippmann parte da una constatazione, per così dire ovvia, ma gravida

di conseguenze per l’impostazione del problema: «In qualsiasi società –

scrive nelle pagine iniziali del saggio – che non sia talmente assorbita nei

suoi interessi né tanto piccola che tutti siano in grado di sapere tutto ciò

che vi accada, le idee si riferiscono a fatti che sono fuori del campo visuale

dell’individuo e che per di più sono difficili da comprendere». Se questo è

vero, ed è difficile negarlo in una società come quella che esce dalla

«grande guerra» e vede crescere il ritmo degli scambi, la rapidità dei

trasporti, la presenza dei mezzi di comunicazione di massa, ne deriva

necessariamente che «ciò che l’individuo fa si fonda non su una

conoscenza diretta e certa ma su immagini che egli si forma o che gli

vengono date».

Esiste in altri termini un «ambiente invisibile» per la maggior parte

degli individui, come dei gruppi sociali, di cui ciascuno ha le immagini che

gli vengono trasmesse appunto dai mezzi di comunicazione. «Cos’è la

propaganda – si chiede Lippmann – se non lo sforzo di modificare le

immagini a cui reagiscono gli individui, di sostituire un modello sociale a

un altro?»1.

Non per caso lo studioso americano parla di immagini piuttosto che di

parole. Lippmann ha letto con attenzione ed acume le opere essenziali

della psicologia del profondo: Freud, Jung, Adler e gli autori più

importanti della psicoanalisi sono presenti in quest’opera con citazioni

essenziali che mostrano come l’autore abbia intuito la novità e

l’importanza degli studi psicologici ai fini della scienza politica e della

sociologia e ne proponga un’applicazione assai pertinente nel campo della

comunicazione. Qui si rivelano di estrema importanza, da una parte, le

reazioni razionali e non razionali dell’individuo come dei gruppi sociali di

fronte alle notizie, dall’altra lo sfruttamento di quelle reazioni da parte di

chi fa i giornali e, a maggior ragione (ma Lippmann nel 1921 non poteva

saperlo), di chi sostituirà alle parole della stampa scritta le immagini e i

suoni propri del mezzo televisivo, in grado di influire, in maniera più forte

e diretta di quanto facciano le notizie scritte, sulla produzione di immagini

propria di ogni individuo.

Tornando all’«ambiente invisibile» di cui parla l’autore e alle immagini

che individui e gruppi sociali si fanno delle notizie che ricevono di

quell’ambiente che non conoscono direttamente, Lippmann parte di qui per

dare una definizione stringata ma ancora oggi, a mio parere, valida

13

dell’opinione pubblica: «Le immagini in base a cui agiscono gruppi di

persone o individui che agiscono in nome di gruppi, costituiscono

l’Opinione Pubblica con le iniziali maiuscole».

E si arriva così al vero oggetto del libro che si propone di condurre il

lettore anzitutto ad analizzare gli ostacoli di vario genere che limitano

l’accesso di tutti all’ambiente invisibile, quindi a cercare di costruire

quella che si potrebbe definire una «teoria democratica dell’opinione

pubblica».

Il nocciolo della mia tesi – afferma lo scrittore americano – è che la democrazia,

nella sua forma originaria, non abbia seriamente affrontato il problema derivante

dalla non automatica corrispondenza delle immagini, che gli individui hanno nella

loro mente, alla realtà del mondo esterno. […] Il governo rappresentativo, tanto

nella sfera che solitamente viene detta politica che in quella dell’economia, non può

funzionare bene, quale che sia la base del sistema elettorale, se non c’è

un’organizzazione indipendente che renda i fatti non visti comprensibili a quelli che

devono prendere le decisioni2.

Emergono da queste affermazioni quelli che mi paiono anche oggi i

pilastri di una «teoria democratica della comunicazione». In primo luogo,

Lippmann osserva che il pensiero democratico moderno, quello degli

ultimi due secoli seguito alle grandi rivoluzioni settecentesche, per

intenderci, non ha elaborato questa teoria, non si è posto il problema nei

termini che gli paiono pertinenti alla luce delle scoperte della psicologia

del profondo. Quindi sottolinea un aspetto che è di singolare attualità in

questa fine secolo: la necessità di un’organizzazione indipendente che si

assuma l’onere di un’informazione corretta di quel che avviene,

particolarmente utile per chi deve prendere le decisioni in un paese, è

indiscutibile e non è legata alla peculiarità del sistema elettorale adottato.

Lippmann si riferiva, con tutta evidenza, al sistema maggioritario

vigente negli Stati Uniti e sosteneva, a ragione, che la parte politica che

consegue la maggioranza non ha per questo diritti particolari

sull’informazione, la quale, viceversa, deve poter essere gestita, almeno in

parte (per ciò che concerne la documentazione da fornire a tutti

sull’operato delle forze dominanti) da un’organizzazione autonoma

dall’una e dall’altra parte politica.

Impostato così, con estrema chiarezza, il problema di fondo, la parte

centrale dell’opera affronta in maniera analitica, alla luce dell’esperienza

illuminante della guerra mondiale ma anche della modernizzazione in

corso dei mezzi di comunicazione di massa, prima di tutti i quotidiani,

proprio i problemi che nascono dalla difficoltà di comunicare a tutti

l’«ambiente invisibile», dagli ostacoli di ogni genere che vi si

14

frappongono, dai complessi meccanismi

comunicazione nella società industriale.

che

condizionano

la

3. Per una teoria democratica della comunicazione.

Lippmann dedica particolare spazio e complessità di ragionamento a tre

aspetti che restano, a mio avviso, di grande interesse per una teoria della

comunicazione.

Il primo riguarda gli ostacoli che il governo, o altre istituzioni dello

stato democratico, pongono alla conoscenza di alcuni fatti di rilevante

interesse pubblico. La grande guerra ha esaltato questo fattore e l’autore

analizza i comunicati del Quartier Generale Alleato mettendo in luce come

la censura che i militari esercitavano sull’andamento degli scontri avesse

motivazioni, per così dire, politiche come la preoccupazione di evitare il

diffondersi dell’allarmismo nella popolazione, la necessità di infondere

coraggio ai civili in una fase particolarmente difficile, l’obiettivo

propagandistico più o meno esplicito.

Lippmann si rende conto perfettamente del fatto che gli obiettivi

politici di un partito o di un governo reggano in maniera ferrea l’uso del

segreto e contrappone, ad esempio, la segretezza della diplomazia

mantenuta dall’Intesa nelle trattative precedenti la prima guerra mondiale

all’abolizione di quel segreto da parte dei bolscevichi nel 1917 quando

conquistarono il potere in Russia. L’osservazione con cui conclude la sua

tesi – «la storia del concetto di segretezza, di riserbo, sarebbe divertente» –

ha per l’Italia un peso assai maggiore rispetto agli altri stati democratici

dell’Occidente giacché è ormai accertato che nella recente storia

repubblicana (ma anche in quella dell’età liberale e fascista) l’istituto del

«segreto di stato» o anche quello del riserbo governativo è stato usato più

volte per ragioni che poco o nulla hanno avuto a che fare con l’interesse

generale e sono state legate, piuttosto, all’esigenza da parte di singoli

uomini di governo o partiti politici di non far conoscere azioni che

sarebbero andate incontro con ogni probabilità a severe censure di una

parte almeno della stampa e della pubblica opinione. Purtroppo, fino ad

oggi, nessuno studioso ha tentato di ricostruire questo aspetto singolare

della nostra storia recente.

Il secondo aspetto di cui parla Lippmann è costituito dalle barriere

economiche, sociali e culturali che impediscono a tanti di accedere alle

fonti di informazione: «Ci sono interi settori – osserva –, vastissimi gruppi,

ghetti, isole e classi che hanno solo un vago sentore di ciò che succede. La

loro vita scorre come su binari, sono rinchiusi nei propri affari, esclusi

15

dagli avvenimenti più grandi, incontrano poche persone appartenenti a

strati diversi dal loro, leggono poco»1.

A prima vista, l’affermazione non ha resistito all’impatto della radio e

della televisione, i media che hanno caratterizzato l’ultimo settantennio,

ma in realtà, pur limitata dall’espandersi di quei nuovi mezzi di

comunicazione, mantiene gran parte della sua validità nel senso che –

secondo studi recenti condotti anche nel nostro paese – le limitazioni di

reddito, di ambiente sociale, di preparazione culturale influiscono

negativamente anche sul modo di recepire le notizie attraverso il mezzo

radiotelevisivo. La fruizione dei telegiornali e in genere dei notiziari

all’interno di contesti come quelli propri di alcune televisioni commerciali

spesso fa sì che l’attenzione sia rivolta non verso i grandi avvenimenti ma

piuttosto verso fatti ed episodi della piccola cronaca locale.

Del resto, Lippmann insiste a ragione sui limiti alla comunicazione

provocati dalla permanenza senza interruzioni nel luogo di residenza e

ricorda che i viaggi sono negli anni venti (ma in parte anche oggi)

prerogativa di una parte relativamente limitata della popolazione. «Ciascun

ambiente – ricorda – determina più o meno da solo gli affari che rientrano

nella sua immediata competenza, soprattutto determina la

somministrazione specifica del giudizio. Ma il giudizio stesso si forma su

modelli che possono venir ereditati dal passato, trasmessi o imitati da altri

ambienti sociali».

C’è in questo passaggio un’intuizione importante, strettamente legata

agli sviluppi della nuova psicologia, ed è quella che si riferisce ai

«modelli» che influenzano a fondo chi riceve la comunicazione, nel senso

che è a determinati «modelli» che fa sempre riferimento l’utente di ogni

informazione, cogliendo del messaggio che riceve in particolare quella

parte omogenea e armonica rispetto ad essi. Di qui parte, nel saggio di

Lippmann, un’analisi approfondita del ruolo centrale che simboli e

stereotipi esercitano nella comunicazione, condizionando al tempo stesso i

comunicatori e i dirigenti dell’informazione, che ne hanno bisogno per

costruire un ritratto coerente e ordinato delle notizie, e gli utenti, che se ne

servono a loro volta per codificare i fatti e darne una prima, sommaria

interpretazione.

«Di solito – conclude Lippmann – tutto ciò culmina nell’edificazione di

un sistema del male e di un altro, che è il sistema del bene. Allora si rivela

il nostro amore dell’assoluto. Infatti non abbiamo simpatia per gli avverbi

che qualificano e limitano, poiché ingombrano le frasi e ostacolano il

sentimento irresistibile». Certo, la guerra è stato un esempio

particolarmente eloquente di questa scomoda verità: eppure lo scrittore

16

americano è persuaso, e a ragione, che il conflitto abbia soltanto esaltato,

per così dire, la tendenza della società umana a intraprendere la scorciatoia

degli stereotipi e a costruire una visione dicotomica della realtà nella quale

la collocazione di un «bene» più o meno determinato costituisce il punto di

riferimento essenziale di chi fornisce come di chi riceve le notizie da un

ambiente sempre più grande che giunge alla fine a includere l’intero

pianeta2.

Il terzo aspetto cui l’autore dedica molto spazio riguarda le novità

introdotte, nel campo della comunicazione, dalla psicologia del profondo,

che consente di analizzare in maniera assai più rigorosa le motivazioni

psicologiche che spingono individui e gruppi sociali a seguire quel che

succede al di fuori del microcosmo in cui si svolge la vita della maggior

parte dei cittadini di uno stato e del mondo intero. Anche in questa parte

del libro troviamo osservazioni e punti di vista che si adattano assai bene

non soltanto agli anni in cui Lippmann scriveva ma anche ai tempi nostri, a

quelli caratterizzati – potremmo dire – da una sorta di vera e propria

elefantiasi dei mezzi di comunicazione di massa.

Faccio alcuni esempi che possono forse restituire, almeno in parte, il

modo di procedere concreto e pragmatico di Lippmann.

Sulle notizie che si riferiscono alla politica, non ha dubbi: «La politica

– osserva – è interessante quando c’è un conflitto o, come diciamo, una

questione. E per rendere popolare la politica si debbono trovar problemi

anche quando, a onor del vero, non ce ne sono affatto: non ce ne sono, nel

senso che le differenze di giudizio o di principio, o di fatto, non richiedono

un ricorso all’aggressività».

Sul ruolo che hanno alcune persone – amate o autorevoli – nel modo in

cui ciascuno si avvicina al «mondo invisibile»: «In tutti i campi – salvo

pochissimi e per brevi periodi della nostra vita – la massima indipendenza

che possiamo esercitare è quella di moltiplicare le autorità alle quali

prestiamo benevola attenzione […]. Le persone da cui dipendiamo per i

nostri contatti con il mondo esterno sono quelle che sembrano dirigerlo».

Infine sull’organizzazione del consenso nella moderna società di

massa:

È un’arte vecchissima che era stata data per morta quando apparve la

democrazia. Ma non è morta. In realtà ne è stata migliorata enormemente la tecnica,

perché ora si fonda sull’analisi piuttosto che sulla pratica. E così, per effetto della

ricerca psicologica abbinata ai moderni mezzi di comunicazione, la prassi

democratica ha subito una svolta. Sta avvenendo una rivoluzione, infinitamente più

significativa di qualsiasi spostamento di potere economico3.

17

4. Il giornalismo investigativo.

L’ultima parte del lavoro assai denso di Lippmann è dedicata a quello

che era nel 1921 il mezzo di comunicazione di massa per eccellenza, i

giornali, ma che restano ancora oggi centrali per una teoria della

comunicazione giacché hanno costituito a lungo (e in parte continuano a

costituire) il modello per i nuovi media, per i radiogiornali come per i

telegiornali.

Tra i tanti punti che l’autore tocca con rapide osservazioni, ce ne sono

alcuni che meritano di essere ricordati per il valore – verrebbe da dire –

profetico (se non si trattasse, come in verità si tratta, di un solido

ragionamento fondato sull’esperienza e su una riflessione già matura) e

sono tutti punti che attengono al rapporto tra il giornale e i suoi lettori e

alla natura dell’attività giornalistica in una società moderna.

Lippmann considera il giornale come un’impresa che ha anzitutto

obiettivi economici (di qui il ruolo centrale della pubblicità divenuto negli

Stati Uniti decisivo già nei primi due decenni del secolo, assai prima che

nella vecchia Europa) e afferma, a proposito della stampa americana in

quel momento, che «approssimativamente il sostegno economico della

raccolta delle notizie generali sta nel prezzo che pagano per i prodotti

reclamizzati i settori discretamente agiati delle città che superano i

centomila abitanti». Nel 1921, secondo la valutazione di Lippmann, sono

175 i quotidiani-chiave negli Stati Uniti e rientrano tutti nel meccanismo

descritto dallo scrittore; ad essi si affiancano oltre 2100 quotidiani locali

che, per le notizie generali, utilizzano agenzie o si collegano ai grandi

quotidiani nazionali o di una grande regione.

Lippmann non ritiene tuttavia che gli inserzionisti (e in particolare il

singolo inserzionista per quanto importante) siano in grado di dettare legge

su un giornale se questo ha costruito intorno a sé un pubblico di lettori

fedeli e affezionati alla testata.

Un giornale – scrive – può maltrattare un inserzionista, può attaccare un potente

interesse bancario o commerciale, ma se si aliena le simpatie del pubblico che ha

potere di acquisto, perde il solo patrimonio indispensabile alla sua esistenza. […]

Un corpo di lettori che resti fedele, nei tempi buoni come nei cattivi, è una forza

maggiore di quella di cui può disporre il singolo inserzionista e una forza

abbastanza grande per spezzare una combinazione di inserzionisti.

Ci troviamo qui di fronte a un punto delicato dell’analisi dei mezzi di

comunicazione di massa che respinge il determinismo di certe

interpretazioni tutte fondate sugli interessi economici (Lippmann qui

critica le tesi che si collegano in qualche modo al socialismo, in particolare

18

a quello «corporativo» inglese teorizzato da Cole) che guidano i giornali e

individua nel rapporto tra lettori e giornali una zona di possibile, sia pure

limitata, autonomia del lavoro giornalistico anche nella società

contemporanea.

Lo scrittore peraltro nota un fenomeno che diventerà più accentuato nei

decenni successivi del Novecento ma che si può individuare già

all’indomani della prima guerra mondiale:

Non sono le loro notizie politiche e sociali che mantengono in primo luogo la

diffusione. L’interesse per queste notizie è intermittente e pochi editori possono

farvi affidamento in modo esclusivo. Perciò il giornale assume tutta una serie di

altre funzioni, tutte aventi lo scopo di mantenere unito un certo corpo di lettori che

non sono in grado di essere critici di fronte alle grandi notizie.

Lippmann insiste quindi sul problema della necessaria

«standardizzazione» delle notizie che si ritrova nei giornali: una

standardizzazione – aggiungiamo noi – che dovrebbe mettere in guardia gli

storici dall’utilizzare senza cautela nelle loro ricerche le fonti

giornalistiche: «Il giornalismo – osserva – fuorché in casi eccezionali non

è un’esposizione di prima mano del materiale grezzo. È un’esposizione di

questo materiale più o meno stilizzata». E ancora, con maggior chiarezza:

«Senza una standardizzazione, senza degli stereotipi, senza dei giudizi

precostituiti, senza una noncuranza spietata per le sottigliezze, il direttore

morirebbe ben presto di agitazione»1.

L’ultimo punto affrontato nell’analisi dello scrittore riguarda la natura,

i limiti, le peculiarità dell’attività giornalistica intesa anzitutto come

pubblico servizio in una società moderna. E qui le sue conclusioni

appaiono a chi scrive non solo chiarificatrici rispetto al dibattito attuale ma

preziose per allargare l’ottica visuale con cui in questi anni si affronta il

problema della comunicazione nel mondo contemporaneo.

Lippmann non si fa illusioni sugli obiettivi di fondo che può conseguire

la professione anche perché è convinto assertore, secondo un credo

empirico e positivista ancora assai diffuso in quegli anni, della superiorità

che le scienze naturali hanno acquisito su quelle umane:

L’assenza di precisi criteri di verifica – osserva – spiega, meglio di qualunque

altra cosa, il carattere della professione. C’è un piccolissimo corpo di conoscenze

esatte che non richiede alcuna capacità o preparazione eccezionali. Il resto rientra

nella discrezionalità del giornalista. […] E la sua sicurezza viene temperata da

questa consapevolezza. Potrebbe avere tutto il coraggio del mondo, e talvolta lo ha,

ma gli manca la sottostante cultura di una tecnica come quella che ha finalmente

liberato le scienze fisiche dal controllo teologico.

Qui lo scrittore sembra non tener conto delle riflessioni quasi

19

contemporanee di Max Weber che negli anni precedenti aveva teorizzato

la possibilità di applicare anche nelle scienze sociali (e dunque umane)

criteri di valutazione in qualche modo staccati dalla contingenza

politicoideologica, ma non c’è dubbio che, almeno per quanto riguarda il

giornalismo, le intuizioni di Lippmann sull’ampiezza della discrezionalità

giornalistica colpiscono nel segno, anche se sono sempre di meno gli

operatori della comunicazione che se ne ricordano a tempo debito…

Del resto, l’autore è consapevole di una relazione per così dire ferrea

che esiste tra due termini del suo discorso e che spiega lo stato differente

della comunicazione in paesi di antica e consolidata tradizione

democratica rispetto a quelli che questa tradizione o non l’hanno o l’hanno

fragile e incerta: «In generale – scrive – la qualità dell’informazione nella

società moderna è un indice della sua organizzazione sociale […] la

stampa non è un sostituto delle istituzioni»2.

Lippmann è preoccupato soprattutto di un aspetto fondamentale per una

teoria democratica della comunicazione, che di rado viene richiamato

nell’attuale dibattito sul dovere e sul diritto all’informazione. Egli è

convinto che in una società democratica il primo obiettivo dei giornalisti

sia quello di documentare in modo esauriente l’attività dei ceti dirigenti:

solo così infatti i cittadini-elettori potranno giudicare in maniera adeguata

l’operato del governo compiere scelte oculate nelle competizioni politiche

che via via si presenteranno. Ma la sua esperienza lo fa essere pessimista

di fronte alla possibilità che ciò avvenga giacché, a suo avviso, «la stampa

ha a che fare con una società in cui le forze dominanti sono assai

imperfettamente documentate […] normalmente può documentare solo

quello che è stato documentato per lei dalle istituzioni nel corso del loro

funzionamento»3.

Non si può dire che le cose siano cambiate in maniera decisiva nel

corso degli ultimi settant’anni. In apparenza giornalisti e telecamere

penetrano dovunque e non hanno limiti di investigazione ma, nella realtà,

si formano due immagini sempre più differenziate: quella da offrire ai

giornalisti perché la trasmettano al grande pubblico, più superficiale e

meno attenta ai punti essenziali e, di contro, quella più importante ma

segreta dei colloqui confidenziali, degli incontri non ufficiali, ormai anche

delle telefonate segrete che la stampa e la televisione non sono in grado di

documentare e di rivelare ai milioni di lettori e di spettatori che le seguono

con attenzione più o meno grande.

5. Il potere dei media.

20

Rispetto agli anni venti, oggi il sistema dei media vive, come è ovvio,

una fase per molti aspetti nuova e diversa a livello tecnologico come a

livello economico, sociale e istituzionale.

Ortoleva nel suo bel libro, intitolato significativamente Mediastoria,

individua negli ultimi due secoli quattro periodi «esplosivi» in cui le

innovazioni nel campo della comunicazione si addensano e si

sovrappongono l’una all’altra: il primo è quello degli anni 1830-40, con la

sperimentazione del telegrafo, l’introduzione del francobollo, le tecniche

di fotografia rapida; il secondo si colloca nel ventennio che va dal 1875 al

1895 in cui nascono la linotype, le macchine di piegatura veloce dei gior

nali, la macchina da scrivere, il fonografo, il grammofono, il cinema, il

telefono, la telescrittura e la radiotelegrafia; il terzo è rappresentato dal

periodo 1920-35 in cui compaiono la stampa a rotocalco, la telefotografia,

la fotocopiatrice, lo sviluppo delle reti di radiodiffusione circolare, le

prime sperimentazioni televisive, il cinema sonoro e quello a colori; il

quarto periodo esplosivo è quello che stiamo vivendo1.

Si tratta di una periodizzazione, a mio avviso, largamente accettabile;

ed è significativo che rispunti in questi anni, e acquisti mordente, un

dibattito già presente nel libro di Lippmann, che costituisce anzi uno dei

fili che guidano la ricerca e la riflessione dello scrittore americano: quali

sono gli effetti dei media, e del sistema che ormai li accomuna e per così

dire coordina, sulle opinioni politiche e culturali di chi li legge, li vede e li

ascolta?

Il quesito ha acquistato un sapore di stretta attualità nell’Italia degli

ultimi due anni ma viene riproposto di continuo nel mondo anglosassone

come in quello tedesco, francese o spagnolo e continua a essere più che

mai aperta la disputa tra chi sottolinea la scarsa influenza dei mezzi di

comunicazione sulle opzioni politiche e culturali (della maggioranza,

almeno) del pubblico dei lettori e dei radio-telespettatori e chi invece tende

a stabilire un nesso diretto tra i modelli proposti dai media, soprattutto

quelli televisivi, e le scelte degli utenti della comunicazione.

In realtà, leggendo Lippmann, si può giungere a una visione che rifugge

dall’accettazione dell’uno o dell’altro atteggiamento estremo, giacché lo

scrittore americano da una parte insiste sull’importanza che hanno le

«autorità» (quelli che oggi si chiamerebbero opinion leaders) del proprio

circolo primario nella formazione delle opinioni di ciascuno, dall’altra

mette in luce il peso rilevante dei media quando riescono ad adottare

simboli e stereotipi già presenti e attivi nella mentalità dei propri lettori o

spettatori. Naturalmente l’influenza tende ad aumentare in periodi in cui i

valori dominanti in una società o in determinati gruppi sociali sono in crisi,

21

le «autorità» (ad esempio la classe dirigente) sono screditate, cioè nei

periodi di transizione.

«Il potere della comunicazione», ha affermato, del resto, uno studioso

al termine di un serrato bilancio su «Il potere dei media»,

deve essere considerato in termini di influenza mediata […] anche nel caso degli

effetti a lungo termine sui processi di costruzione della realtà, oltre che in quello

degli effetti a breve termine. Ciò vale, evidentemente, qualora si sia in presenza di

situazioni in cui, da un lato, il sistema dei media sia pluralistico e regolamentato e,

dall’altro, siano operanti i fattori e le condizioni che rendono possibile la

mediazione, a ribadire la relatività del potere dei media e la sua dipendenza dalla

presenza attiva delle altre agenzie di socializzazione primaria e secondaria2.

Il problema, visto così, necessariamente si allarga e coinvolge, come è

inevitabile, l’assetto generale della società: dove la famiglia, la scuola, le

istituzioni non svolgono compiutamente la propria funzione, il potere dei

media tende a crescere, e in maniera più accentuata e incontrollata, se

difettano pluralismo e leggi antitrust.

A Lippmann, prima e più che ad altri studiosi, dobbiamo una diagnosi

lucida del problema e riflessioni che, a distanza di settant’anni, restano

essenziali per chi si accosta ai problemi complessi e affascinanti del

rapporto tra i media e le forme di potere proprie di una società industriale

quali erano già gli Stati Uniti negli anni venti ed è ora l’Italia alla fine del

secolo ventesimo.

Torino, settembre 1995

N. T.

Questa nuova edizione dell’Opinione pubblica di Walter Lippmann ripropone, senza

modifiche particolari, quella pubblicata da Comunità nel 1963. Tutti gli interventi

operati sul testo sono stati sottoposti all’attenzione di Cesare Mannucci che ne aveva

curato la traduzione. Su questo terreno le differenze fra le due edizioni sono minime.

Più consistente risulta invece la rielaborazione delle note, poiché si è cercato di

completare le indicazioni bibliografiche, fornite spesso in maniera sommaria

dall’autore, indicando anche, là dove era utile e possibile, le traduzioni italiane esistenti.

La maggior parte delle informazioni relative ai testi citati da Lippmann sono state

ritrovate sul National Union Catalog. La revisione della traduzione e il completamento

delle note sono stati curati da Maria Pia Donat-Cattin.

L’editore ringrazia per la preziosa e gentile collaborazione Gabriella Miggiano

dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana e Francesca Donat-Cattin della Biblioteca

Nazionale di Torino. La competenza e la disponibilità del professor Luciano Mecacci

hanno consentito la soluzione degli ultimi dubbi.

22

Del lavoro pionieristico di Cesare Mannucci vorrei ricordare almeno il saggio sulla

televisione Lo spettatore senza libertà, edito da Laterza nel 1961,equello su La società

di massa, apparso nel 1967 presso le Edizioni di Comunità.

2 P. Ortoleva, Mediastoria. Comunicazione e cambiamento sociale nel mondo

contemporaneo, Nuove Pratiche editrice, Parma 1995, p. 107.

3 Sui mutamenti e le continuità nella stampa e nella televisione italiana dal 1975 ad

oggi cfr. la prefazione dei curatori e il saggio di P. Murialdi e N. Tranfaglia nel volume

La stampa italiana nell’età della televisione, a cura di V. Castronovo e N. Tranfaglia,

Laterza, Roma-Bari 1995.

1 Le citazioni di Lippmann alle pp. 19 e 20 di questo volume.

2 In questo volume, p. 23.

1 In questo volume, p. 36.

2 Cfr. pp. 80-1 e 181. Per un’analisi delle leggende di guerra compiuta da uno

storico, il riferimento d’obbligo è a M. Bloch, Rilessioni di uno storico sulle false

notizie della guerra, in La guerra e le false notizie. Ricordi (1914-1915) e Riflessioni

(1921), Donzelli, Roma 1994.

3 Cfr. pp. 179, 232, 255.

1 Cfr. pp. 327, 329, 335, 349, 353-4.

2 Cfr. pp. 361, 363-4. Per le tesi di M. Weber cfr. Il metodo delle scienze storicosociali (1922), a cura di P. Rossi, Einaudi, Torino 1958.

3 In questo volume, p. 261.

1 Ortoleva, Mediastoria cit., pp. 55-107.

2 G. Losito, Il potere dei media, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994, p. 154. Si

veda anche la rassegna di M. Wolf, Gli effetti sociali dei media, Bompiani, Milano

1992.

1

23

L’opinione pubblica

a Fay Lippmann

24

– Dopo ciò, dissi, assomiglia tu la nostra natura, per quanto riguarda sapienza

e ignoranza, a un fenomeno di questo genere: considera degli uomini chiusi in

una specie di dimora sotterranea a mo’ di caverna, avente l’ingresso aperto alla

luce e lungo per tutta la lunghezza dell’antro, e quivi essi racchiusi sin da

fanciulli con le gambe e il collo in catene, sì da dover star fermi e guardar solo

dinanzi a sé, ma impossibilitati per i vincoli a muovere in giro la testa; e che la

luce di un fuoco arda dietro di loro, in alto e lontano, e che tra il fuoco e i

prigionieri corra in alto una strada, lungo la quale è costruito un muricciolo,

come quegli schermi che hanno i giocolieri a nascondere le figure, e sui quali

esibiscono i loro spettacoli.

– Vedo, disse.

– Guarda ora degli uomini che lungo questo muretto trasportino utensili

d’ogni genere, sporgenti oltre il muro, e statue e altre immagini animali di pietra

e di legno, e ogni sorta di oggetti; e, come è naturale, alcuni di questi

trasportatori parlino, e altri stiano in silenzio.

– D’una strana immagine tu parli, disse, e di ben strani prigionieri!

– Simili a noi, diss’io, ché questi cotali credi tu anzitutto che di se stessi e gli

uni degli altri vedano altro fuorché le ombre riflesse dal fuoco sulla parete

dell’antro di fronte a loro?

– Come potrebbe essere altrimenti, se son costretti a tenere per tutta la vita

immobile la testa?

– E che vedrebbero degli oggetti trasportati? Non forse lo stesso?

– Come no?

– E se fossero in grado di discorrere fra loro, non pensi tu che essi

prenderebbero per realtà quel che appunto vedessero?

Platone, Repubblica, VII

(traduzione di Francesco Gabrieli)

25

I.

Introduzione

26

I.

Il mondo esterno e le immagini che ce ne facciamo

1.

C’è un’isola, nell’oceano, dove nel 1914 vivevano insieme alcuni

inglesi, francesi e tedeschi. L’isola non era in grado di ricevere

cablogrammi, e solo ogni due mesi vi approdava un postale inglese. Nel

settembre di quell’anno gli abitanti, attendendo l’arrivo della nave,

discutevano ancora dei fatti di cui parlava l’ultimo giornale che avevano

ricevuto: l’imminente processo a madame Caillaux per l’uccisione di

Gastone Calmette. Fu, dunque, con un’impazienza maggiore del solito che

l’intera colonia, una mattina verso la metà di settembre, si trovò riunita al

molo per apprendere la sentenza dal capitano del postale. Vennero a sapere

invece che da più di sei settimane quelli di loro che erano di nazionalità

inglese, insieme a quelli di nazionalità francese, si trovavano in guerra, in

omaggio alla santità dei trattati, con quelli di loro che erano di nazionalità

tedesca. Durante quelle sei curiose settimane si erano comportati

reciprocamente da amici, mentre, di fatto, erano già nemici.

Ma la loro situazione non era poi gran che diversa da quella della

maggior parte della popolazione europea. L’errore per loro era durato sei

settimane; sul continente l’intervallo era stato forse di sei giorni o di sei

ore, ma un intervallo comunque c’era stato. C’era stato un momento in cui

l’immagine di un’Europa dove gli individui continuavano a dedicarsi alle

proprie faccende non corrispondeva in alcun modo all’Europa che stava

per mettere in subbuglio le loro vite. Ciascuno per qualche tempo si era

sentito ancora legato a un ambiente che in realtà non esisteva più. Fino al

25 luglio in tutto il mondo la gente aveva continuato a produrre merci che

non sarebbe più stata in grado di spedire, a ordinarne altre che non sarebbe

più stata in grado di importare, a far piani per le proprie carriere, a studiare

nuove iniziative, e coltivare speranze e aspettative, tutto nella convinzione

che il mondo che conoscevano fosse il mondo reale. C’era anche chi

scriveva libri che illustravano quel mondo, credendo seriamente alle

immagini che se n’era fatto. E poi, quattro anni dopo, un giovedì mattina,

arrivò la notizia dell’armistizio, e la gente provò l’indescrivibile sollievo di

sapere che il massacro era finito. Tuttavia, nei cinque giorni precedenti la

27

cessazione effettiva della guerra, e nonostante che questa fosse già stata

celebrata, varie migliaia di giovani morirono sui campi di battaglia.

Guardando al passato ci è possibile capire quanto sia indiretto il modo

in cui veniamo a conoscere l’ambiente in cui nondimeno viviamo. Ci

accorgiamo che ce ne giungono notizie più o meno rapidamente, ma che se

ne possediamo un’immagine che riteniamo veritiera, la trattiamo proprio

come se fosse l’ambiente stesso. È difficile tenerne conto quando si tratta

delle convinzioni su cui fondiamo ora la nostra azione, ma rispetto ad altri

popoli e ad altre epoche ci lusinghiamo di poter capire facilmente quando

siamo caduti nell’errore di prendere terribilmente sul serio immagini

ridicole del mondo circostante. Per la presunta superiorità della nostra

visione retrospettiva, siamo pronti a dire che il mondo che avrebbero

dovuto vedere, e il mondo che effettivamente videro, erano spesso due

cose totalmente contraddittorie. Ci accorgiamo inoltre che essi, mentre

governavano e combattevano, commerciavano e facevano riforme nel

mondo come se l’immaginavano, conseguivano o non conseguivano

risultati nel mondo come effettivamente era. Partivano per le Indie, e

scoprivano l’America. Diagnosticavano il male, e impiccavano delle

vecchie donne. Pensavano di poter diventare ricchi vendendo sempre e non

comprando mai. Un califfo, obbedendo a quello che riteneva il Volere di

Allah, dava fuoco alla biblioteca di Alessandria.

Scrivendo intorno al 389 sant’Ambrogio difendeva il prigioniero della

caverna platonica, che decisamente si rifiuta di volgere il capo.

Quanto alla terra nulla gioverebbe alla visione del futuro trattare della sua qualità

o della sua posizione. Onde ci basti di sapere quanto si contiene nel corso delle

divine Scritture: che Iddio «sospese la terra nel vuoto» (Gb XXVI, 7). Che interesse,

infatti, per noi di discutere se essa stia sospesa nell’aria o sull’acqua, onde farne poi

nascere la controversia come mai la natura dell’aria, più tenue e arrendevole, possa

sostenere la mole della terra; o come, se questa sta sull’acqua, non si sommerga e

non vi rovini dentro col suo peso? […] Non è già che la terra stia sospesa in

equilibrio, perché si trova nel mezzo del mondo; ma perché la maestà di Dio ve la

obbliga, colla legge della sua volontà1.

Non ci agevola nella nostra speranza della vita futura. Basta sapere ciò

che afferma la Sacra Scrittura. Perché disputare, allora? Ma un secolo e

mezzo dopo sant’Ambrogio, l’opinione si sentì di nuovo turbata, e questa

volta dal problema degli Antipodi. Un monaco di nome Cosma, famoso

per il suo sapere scientifico, venne perciò incaricato di scrivere una

Topografia Cristiana, ovvero «L’opinione cristiana intorno al mondo»2. È

chiaro che egli sapeva benissimo che cosa ci si aspettasse da lui, perché

basò tutte le sue conclusioni sulle Scritture, così come lui le interpretava.

28

Ne risulta, dunque, che il mondo è un piatto parallelogramma, due volte

più esteso in larghezza, da Est a Ovest, che in lunghezza, da Nord a Sud.

Nel centro sta la terra circondata dall’oceano, che a sua volta è circondato

da un’altra terra, dove gli uomini erano vissuti prima del diluvio.

Quest’altra terra era il punto d’imbarco di Noè. A Nord c’è un’alta

montagna conica, intorno alla quale girano il sole e la luna. Quando il sole

sta dietro la montagna, è notte. Il cielo è incollato ai margini della terra

esterna. Consiste in quattro alte pareti che s’incontrano in una volta

concava, sicché la terra è il pavimento dell’universo. Dall’altra parte del

cielo c’è un altro oceano, che costituisce le «acque che stanno sopra il

firmamento». Lo spazio tra l’oceano celeste e la volta ultima dell’universo

appartiene ai beati. Lo spazio tra la terra e il cielo è abitato dagli angeli.

Infine, siccome san Paolo ha detto che tutti gli uomini sono creati per

vivere sulla «faccia della terra», come potrebbero vivere sul retro, dove si

suppone siano gli Antipodi? «Con questo brano davanti agli occhi, ci vien

detto, un cristiano non dovrebbe “nemmeno nominare gli Antipodi”»3.

E ancor meno dovrebbe andarci, agli Antipodi; né alcun principe

cristiano dovrebbe dargli una nave per fare il tentativo; né alcun pio

marinaio dovrebbe desiderare di tentare. Per Cosma non c’era nulla di

assurdo nella sua pianta. Solo tenendo presente la sua assoluta convinzione

che questa fosse la pianta dell’universo, possiamo capire quale orrore

avrebbe provato per Magellano o per Peary, o per l’aviatore che rischiasse

una collisione con gli angeli e con la volta del cielo volando a sette miglia

di altezza nell’aria. Allo stesso modo possiamo ben capire le furie della

guerra e della politica, tenendo presente che la quasi totalità dei membri di

ognuna delle parti in lotta crede assolutamente alla propria immagine della

parte avversaria, e che considera realtà non ciò che è reale, ma ciò che

suppone essere reale. E che perciò, come Amleto, potrà pugnalare Polonio,

dietro la tenda frusciante, scambiandolo per il re, e forse, come Amleto,

soggiungere:

Miserabile, temerario, importuno buffone, addio!

ti ho preso per uno a te superiore: prendi la tua fortuna.

2.

Di solito i grandi uomini, anche durante la loro vita, sono noti al

pubblico soltanto attraverso una personalità fittizia: per cui c’è una parte di

vero nel vecchio detto che nessuno è un grand’uomo per il suo cameriere.

Soltanto una parte di vero, però, perché il cameriere e il segretario privato

29

sono spesso immersi anche loro nella finzione. I personaggi regali, ad

esempio, sono personalità costruite. Credano essi stessi nel proprio

personaggio pubblico, o si limitino a permettere al proprio ciambellano di

metterlo in scena, ci sono in loro perlomeno due esseri distinti; quello

pubblico e regale, e quello privato e umano. Le biografie dei grandi

possono essere facilmente classificate tra le storie dell’uno o dell’altro

essere. Il biografo ufficiale presenta la vita pubblica, quello non ufficiale le

memorie rivelatrici. Il Lincoln di Charnwood, ad esempio, è un nobile

ritratto che raffigura non un essere umano reale, ma un personaggio epico,

pieno di significato, che si muove allo stesso livello di realtà di un Enea o

di un san Giorgio. E anche lo Hamilton di Oliver è una maestosa

astrazione, la scultura di un’idea, «un saggio», come lo stesso Oliver

dichiara, «sull’unione americana». È un monumento solenne alla politica

del federalismo, piuttosto che la biografia di una persona vera. A volte,

poi, la gente crea la propria facciata esteriore proprio nel momento in cui

crede di rivelare il proprio mondo interiore. I diari di Repington e quelli di

Margot Asquith sono un genere di autoritratto nel quale il dettaglio intimo

è illuminante soprattutto come rivelazione del modo in cui gli autori

amano considerare se stessi.

Ma il genere più interessante di ritratto è quello che nasce

spontaneamente nella mente della gente. Quando Vittoria salì al trono, dice

Strachey1,

una grande ondata di entusiasmo pervase il pubblico, perché il sentimento e le

romanticherie erano di moda e lo spettacolo della piccola regina innocente e

modesta, con i suoi biondi capelli e le sue guance rosate, che passava in carrozza per

le strade della capitale, riempiva i cuori dei londinesi di entusiastica e affettuosa

fedeltà. Soprattutto ciascuno era colpito, e in modo vivissimo, dal contrasto tra la

regina Vittoria e i suoi zii; quei vecchi sgradevoli, viziosi ed egoisti, testardi e

ridicoli, con il loro perpetuo peso di debiti, di impicci e di cattiva fama, erano svaniti

come la neve d’inverno, e ora, finalmente, coronata e radiosa, giungeva la

primavera.

Jean de Pierrefeu2 poté osservare il culto dell’eroe da vicino, essendo

stato ufficiale di Stato maggiore di Joffre nel momento della sua maggior

fama:

Per due anni il mondo tributò un omaggio quasi divino al vincitore della Marna. I

portalettere erano letteralmente piegati dal peso delle cassette, dei pacchi e delle

lettere mandatigli da ignoti come entusiastica testimonianza della loro ammirazione.

Credo che nessun altro comandante di questa guerra abbia potuto quanto lui farsi

un’idea di quello che veramente è la gloria. Gli mandavano scatole di cioccolatini

dalle più famose pasticcerie del mondo, casse di champagne, grandi vini di ogni

30

marca, frutta, selvaggina, ninnoli e utensili, vestiti, servizi da fumatori, calamai,

fermacarte. Ogni regione mandava la sua specialità. Il pittore mandava il suo

quadro, lo scultore la sua statuetta, la buona vecchietta una coperta o delle calze, il

pastore, nella sua capanna, intagliava una pipa per lui. Tutti i fabbricanti del mondo

ostili alla Germania gli mandarono i loro prodotti: l’Avana i suoi sigari, il Portogallo

il suo rosso Porto. Ho conosciuto un parrucchiere che non trovò di meglio che fare

un ritratto del generale con i capelli dei suoi cari; un calligrafo ebbe la stessa idea,

ma i lineamenti erano fatti di migliaia di frasi inneggianti al generale tracciate in

caratteri minutissimi. Quanto a lettere, ne riceveva di scritte nelle più diverse

calligrafie, da tutti i paesi, in tutti i dialetti, lettere affettuose, riconoscenti,

traboccanti d’amore, piene d’adorazione. Lo chiamavano Salvatore del Mondo,

Padre della Patria, Strumento di Dio, Benefattore dell’Umanità eccetera… E non

soltanto i francesi, ma gli americani, gli argentini, gli australiani… Migliaia di

bambini, all’insaputa dei genitori, prendevano la penna per scrivergli il loro amore;

moltissimi lo chiamavano Padre. E c’era qualcosa di struggente in queste effusioni,

in questa adorazione, in questi sospiri di sollievo che uscivano da migliaia di cuori

per la sconfitta della barbarie. A tutte queste anime ingenue Joffre appariva come

san Giorgio che sconfigge il drago. Per la coscienza dell’umanità era certamente

l’incarnazione della vittoria del bene sul male, della luce sulle tenebre.

Persino i pazzi, i sempliciotti, gli squilibrati e i maniaci volgevano verso di lui le

menti ottenebrate come verso la ragione stessa. Ho letto la lettera di una persona che

viveva a Sidney, la quale implorava il generale di liberarla dai suoi nemici; un

neozelandese lo pregava di mandare dei soldati a casa di uno che gli doveva dieci

sterline e si rifiutava di pagare.

Infine centinaia di ragazzine, superando la timidezza del sesso, gli chiedevano

appuntamenti segreti; altre desideravano solo servirlo.

Questo Joffre ideale era un composto di varie cose: la vittoria

conquistata insieme ai suoi ufficiali e alle sue truppe, la disperazione della

guerra, i lutti personali, la speranza nella vittoria futura. Ma accanto

all’adorazione dell’eroe c’è anche l’esorcizzazione dei diavoli. Con lo

stesso meccanismo con cui si creano gli eroi, si fanno anche i diavoli. Se

ogni bene doveva venire da Joffre, Foch, Wilson, Roosevelt, ogni male

doveva risalire al Kaiser Guglielmo, a Lenin e a Trockij. Essi erano

onnipotenti nel male quanto gli eroi lo erano nel bene. Agli occhi di molte

creature semplici e terrorizzate non c’era al mondo rivolgimento politico,

sciopero, rinvio, morte misteriosa o incendio che non dovesse essere

riportato a queste fonti personali del male.

3.

Una convergenza così universale su una personalità simbolica è un

fatto abbastanza raro da diventare memorabile; e ogni scrittore ha una

31

certa debolezza per gli esempi lampanti e inconfutabili. L’analisi della

guerra ne rivela molti, ma non li crea dal nulla. Nella normale vita

pubblica le immagini simboliche non influiscono certamente meno sul

comportamento, ma ciascun simbolo è meno comprensivo, perché ce ne

sono molti in concorrenza. E perciò non solo è meno carico di emozione,

perché al massimo rappresenta i sentimenti di una parte soltanto della

popolazione, ma anche all’interno di questa parte le differenze individuali

sono molto meno livellate. In tempi di moderata sicurezza, i simboli

dell’opinione pubblica sono soggetti a controlli, a confronti e a discussioni.

Si formano e si disfanno, si consolidano e vengono dimenticati, e non

realizzano mai perfettamente il sentimento di un gruppo intero. In fondo

c’è una sola attività umana in cui si riesca ad attuare l’unione sacra di

popolazioni intere: quest’unione si compie appunto in quelle fasi centrali

di una guerra in cui la paura, la bellicosità e l’odio hanno raggiunto il

completo dominio dell’animo umano, schiacciando o assorbendo ogni

altro istinto, e non è ancora cominciata la stanchezza.

In quasi tutte le altre situazioni, e persino durante la guerra quando si

arriva a un punto morto, c’è sempre una gamma sufficientemente ampia di

sentimenti per consentire conflitti, scelte, esitazioni, compromessi. Il

simbolismo dell’opinione pubblica porta di solito, come vedremo1, i segni

di questo equilibrarsi degli interessi. Si pensi, ad esempio, alla rapidità con

cui, raggiunto l’armistizio, è svanito il simbolo precario e tutt’altro che ben

fondato dell’Unità Alleata, e si è disgregata di conseguenza l’immagine

simbolica che ogni nazione aveva delle altre: l’Inghilterra tutrice del

Diritto Internazionale, la Francia sentinella alla Frontiera della Libertà,

l’America paese della Crociata. E si pensi come sia franata l’immagine

simbolica che ogni nazione aveva di se stessa, non appena la lotta dei

partiti e delle classi e le ambizioni personali hanno ricominciato ad agitare

le questioni rimaste in sospeso. Ed anche come siano venute meno, una

alla volta, le immagini simboliche dei capi; e Wilson, Clemenceau, Lloyd

George abbiano cessato di essere incarnazioni della speranza umana,

diventando semplicemente i negoziatori e gli amministratori di un mondo

deluso.

Ovviamente qui non importa stabilire se tutto ciò sia uno dei sommessi

mali della pace o se si debba salutarlo come un ritorno alla salute. La

nostra prima preoccupazione di fronte alle finzioni e ai simboli è di

disinteressarci del valore che hanno per l’ordine sociale esistente, e di

considerarli semplicemente una parte importante del meccanismo della

comunicazione umana.

Ora, in qualsiasi società che non sia talmente assorbita nei suoi interessi

32

né tanto piccola, che tutti siano in grado di sapere tutto su ciò che vi

accade, le idee si riferiscono a fatti che sono fuori del campo visuale

dell’individuo, e che per di più sono difficili da comprendere. Miss

Sherwin di Gopher Prairie2 sa che in Francia si combatte una guerra, e

cerca di figurarsela. Non è mai stata in Francia, e certamente non ha mai

percorso quella che ora è la linea del fronte. È vero che ha visto fotografie

di soldati francesi e tedeschi, ma le riesce impossibile immaginare tre

milioni di uomini. Nessuno, difatti, riesce a immaginarseli, e nemmeno i

militari di professione tentano di farlo: li pensano, poniamo, come

duecento divisioni. Ma Miss Sherwin non ha la possibilità di vedere le

carte militari con lo schieramento delle forze opposte, e perciò, se pensa

alla guerra, si affretta a pensare a Joffre e al Kaiser come se fossero

impegnati in un duello personale. Forse, se potessimo entrare nella sua

mente, scopriremmo qualcosa di simile a un’incisione settecentesca di un

grande soldato. La figura, più grande del normale, spicca audace e

composta contro un indistinto esercito di minuscole figurine che tendono a

sfumare nel paesaggio. Non sembra, del resto, che gli stessi grandi uomini

rifuggano da queste fantasticherie. Pierrefeu racconta della visita di un

fotografo a Joffre. Il generale stava «nel suo ufficio di aspetto borghese,

davanti al tavolo completamente sgombro dove era solito mettersi per

firmare i documenti. Improvvisamente si notò che non c’erano carte

geografiche, si provvide a sistemarne lì per lì alcune, che vennero tolte

appena il fotografo ebbe finito»3.

Il solo sentimento che si può provare per un fatto di cui non si ha

un’esperienza diretta è il sentimento che viene suscitato dall’immagine

mentale di quel fatto. Ecco perché, finché non sappiamo quello che gli altri

ritengono di sapere, non possiamo nemmeno capire davvero le loro azioni.

Una volta ho visto una ragazza, cresciuta in un centro minerario della

Pennsylvania, passare improvvisamente dall’allegria al dolore più cupo

allorché una raffica di vento incrinò il vetro della finestra della sua cucina.

Per ore intere restò inconsolabile, e a me la cosa riusciva incomprensibile.

Ma quando finalmente fu in grado di parlare, si riuscì a capire che per lei

la rottura di un vetro significava che era morto un parente stretto. Perciò

piangeva per suo padre, che l’aveva spaventata abbandonando la casa.

Naturalmente il padre era vivo e vegeto, come subito dimostrò un

accertamento fatto a mezzo di telegrafo. Ma fino a quando non arrivò il

telegramma, il vetro incrinato continuò ad essere un autentico messaggio

agli occhi della ragazza. Perché fosse autentico, solo l’esame paziente e

approfondito di uno psichiatra avrebbe potuto stabilirlo. Ma anche

l’osservatore meno esperto era in grado di capire che la ragazza,

33

terribilmente sconvolta dalle sue difficoltà familiari, s’era costruita

un’allucinazione sulla base di un fatto esterno, cui s’erano mescolati il

ricordo di una superstizione, il rimorso, la paura e l’amore del padre.

In questi casi l’anormalità è solo una questione di grado. Quando un

Procuratore generale, terrorizzato da una bomba esplosa sulla soglia della

sua casa, si convince in seguito alla lettura di scritti rivoluzionari che il 1°

maggio 1920 scoppierà una rivoluzione, dobbiamo riconoscere che

praticamente si è messo in moto lo stesso meccanismo che ha agito nella

ragazza della Pennsylvania. Naturalmente la guerra ha fornito parecchi

esempi di questo genere: il fatto imprevisto, l’immaginazione che si mette

a lavorare, la volontà di credere, e, dall’insieme di questi tre elementi, una

contraffazione della realtà verso la quale c’era stata una violenta reazione

istintiva. Infatti è abbastanza chiaro che in certe situazioni gli individui

reagiscono alle finzioni con la stessa forza con cui reagiscono alla realtà, e

che in molti casi contribuiscono a creare proprio quelle funzioni a cui

reagiranno. Scagli la prima pietra chi non ha creduto che un esercito russo

stesse attraversando l’Inghilterra nell’agosto del 1914, o chi non ha

accettato dei racconti di atrocità senza averne le prove dirette, o non ha

mai creduto di vedere un complotto, un traditore, una spia dove non ce

n’era alcuno. Scagli la prima pietra chi non ha mai fatto circolare come

verità autentica quello che aveva sentito dire da qualcuno che non ne

sapeva affatto più di lui.

In tutti questi casi c’è un fattore comune che è particolarmente degno di

nota: l’inserimento di uno pseudo-ambiente tra l’individuo e il suo

ambiente. Il comportamento dell’individuo è appunto una reazione a

questo pseudo-ambiente. Ma dato che è un comportamento, le sue

conseguenze, se si tratta di atti, non operano nello pseudo-ambiente nel

quale è stato stimolato, ma nell’ambiente reale nel quale l’azione accade.

Se il comportamento non è un atto pratico, ma ciò che grossolanamente

chiamiamo pensiero ed emozione, può passare anche parecchio tempo

prima che si possa notare una rottura nel tessuto del mondo immaginario.

Ma se lo stimolo dello pseudo-fatto dà luogo a un’azione che ha per

oggetto cose o altre persone, la contraddizione si sviluppa subito. Allora

subentra la sensazione di battere la testa contro un muro, di apprendere per

esperienza diretta quella che Herbert Spencer chiamava la tragedia

dell’assassinio di una Bellissima Teoria da parte di una Gang di Fatti

Brutali; in breve, il disagio di un mancato adeguamento. E infatti è certo

che, a livello della vita sociale, quello che si è soliti chiamare

l’adattamento dell’uomo all’ambiente avviene per mezzo di finzioni.

Per finzioni non intendo affatto menzogne. Intendo invece una

34

rappresentazione dell’ambiente fabbricata, in maggiore o minor misura,

dall’individuo stesso. La gamma delle finzioni va dalla completa

allucinazione all’uso perfettamente cosciente di un modello schematico da

parte dello scienziato, o alla decisione che per un determinato problema

l’esattezza, al di là di una certa cifra decimale, non ha importanza. Un

prodotto dell’immaginazione può avere un grado anche notevole di fedeltà,

e finché di questo grado di fedeltà si riesce a tener conto, la finzione non è

fuorviante. In realtà la cultura umana è in larga misura la selezione, il

riordinamento, la schematizzazione e la stilizzazione di quelle che William

James chiamava «le irradiazioni e le ridistemazioni casuali delle nostre

idee»4. L’alternativa all’uso di finzioni è l’imposizione diretta al flusso

delle sensazioni. Ma non è poi una vera alternativa, giacché, per quanto

rinfrescante possa essere a volte il guardare con occhio perfettamente

innocente, l’innocenza in sé non è saggezza, ma semmai una fonte e un

correttivo della saggezza.

Infatti l’ambiente reale, preso nel suo insieme, è troppo grande, troppo

complesso e troppo fuggevole per consentire una conoscenza diretta. Non

siamo attrezzati per affrontare tante sottigliezze, tanta varietà, tante

mutazioni e combinazioni. E pur dovendo operare in questo ambiente,

siamo costretti a costruirlo su un modello più semplice per poterne venire a

capo. Per attraversare il mondo gli uomini debbono possedere carte

geografiche. La persistente difficoltà è di assicurarsi mappe sulle quali la

propria esigenza, o quella altrui, non sia tracciata sulla costa della Boemia.

4.

Lo studioso dell’opinione pubblica deve quindi cominciare col

riconoscere il rapporto triangolare esistente tra la scena dell’azione, la

rappresentazione che l’uomo si fa di questa scena e la reazione a tale

rappresentazione, rioperante a sua volta sulla scena dell’azione. È come

uno spettacolo che venga suggerito agli attori dalla loro esperienza

personale, in cui la trama si compia nelle vite reali degli attori, e non solo

nei loro ruoli teatrali. Il cinema mette spesso in risalto con grande efficacia

questo duplice dramma del movente interiore e del comportamento

esteriore. Due uomini, ad esempio, litigano apparentemente per questioni

di denaro; ma la loro collera riesce incomprensibile. Poi c’è una

dissolvenza, e subito dopo appare la scena che l’uno o l’altro dei due vede

con l’occhio della mente. Litigavano, seduti davanti a un tavolo, per

questioni di denaro. Ma nella memoria rievocavano gli anni della

giovinezza, quando una certa ragazza aveva abbandonato uno dei due per

35

l’altro. Il dramma esteriore è dunque spiegato: il protagonista non è avido

di denaro, ma innamorato.

Una scena non molto diversa da questa è stata recitata al Senato degli

Stati Uniti. La mattina del 29 settembre 1919, all’ora della prima

colazione, alcuni senatori lessero sul «Washington Post» la notizia dello

sbarco di marines americani sulla costa della Dalmazia. Il giornale diceva

così:

ACCERTATI ORMAI I FATTI

Sembrano ormai definitivamente accertati i seguenti importanti fatti. Gli ordini

impartiti al contrammiraglio Andrews, comandante delle forze navali americane

nell’Adriatico, sono giunti dall’Ammiragliato inglese tramite il Consiglio di guerra e

il contrammiraglio Knapps in Londra. L’approvazione o la disapprovazione del

Dipartimento americano della Marina non sono state richieste.

ALL’INSAPUTA DI DANIELS

Si ammette che Daniels si è venuto a trovare in una situazione imbarazzante

quando sono giunti qui dei cablogrammi attestanti che le forze che dovrebbero

dipendere esclusivamente da lui a sua insaputa erano ingaggiate in un’azione navale.

D’altra parte era evidente che l’Ammiragliato inglese poteva sentire l’esigenza di

ordinare al contrammiraglio Andrews di agire per conto della Gran Bretagna e dei

suoi alleati, poiché se si volevano contenere i seguaci di D’Annunzio la situazione

richiedeva uno sforzo da parte di qualche nazione.

È apparso anche chiaro che sotto il nuovo regime della Società delle Nazioni,

degli stranieri si troverebbero nella posizione di dare ordini alle forze navali

americane in casi di emergenza con o senza il consenso del Dipartimento americano

della Marina (I corsivi sono miei).

Il primo senatore a commentare questa notizia è Knox della

Pennsylvania. Chiede indignato un’inchiesta. Nel senatore Brandegee del

Connecticut, che parla subito dopo, l’indignazione ha già destato la

credulità. Mentre Knox indignato vuole sapere se la notizia è vera,

Brandegee, mezzo minuto dopo, vorrebbe sapere che cosa sarebbe

accaduto se dei marines fossero stati uccisi. Knox, interessandosi al

problema, dimentica di aver domandato un’inchiesta, e risponde che se dei

marines americani fossero stati uccisi, ci sarebbe stata la guerra. Siamo

ancora ai verbi condizionali. Ma il dibattito continua. McCormick

dell’Illinois ricorda al Senato che l’amministrazione Wilson è portata a

intraprendere piccole guerre non autorizzate; e ripete la battuta di

Theodore Roosevelt sul «combattere la pace». Brandegee osserva che i

marines hanno agito «per ordine di un Consiglio supremo insediato da

qualche parte», ma non riesce a ricordare chi rappresenti gli Stati Uniti.

Perciò il senatore New dell’Indiana presenta un ordine del giorno che

invita perentoriamente chi di dovere ad esporre i fatti.

36

Fino a questo punto i senatori sono ancora vagamente consapevoli che

stanno discutendo sulla base di una semplice voce. Dal momento che sono

degli avvocati, hanno ancora presenti alcune delle caratteristiche che deve

avere l’evidenza. Ma come uomini sanguigni provano già tutta

l’indignazione che si conviene al fatto che dei marines americani siano

stati mandati in guerra per ordine di un governo straniero e senza il

consenso del Congresso americano. Emotivamente vogliono crederlo,

perché sono dei repubblicani che osteggiano la Società delle Nazioni. Ciò

suscita la reazione del capo del gruppo democratico, il senatore Hitchcock

del Nebraska. Questi difende il Consiglio supremo: ha agito in base ai

poteri di guerra. La pace non è ancora stata conclusa perché i repubblicani

la fanno andare per le lunghe. Perciò l’azione era necessaria e legale. A

questo punto ambedue le parti danno per scontato che il resoconto del

giornale corrisponda a verità, e le conclusioni che ne traggono sono le

conclusioni della loro parte politica. Tuttavia questo incredibile assunto

prende corpo durante un dibattito su un ordine del giorno che chiede di

indagare sulla verità dell’assunto. Tutto ciò rivela quanto riesca difficile,

persino a degli esperti avvocati, sospendere il giudizio fino a quando non

siano disponibili tutti i dati. La reazione è istantanea: la finzione viene

presa per la verità, perché la finzione soddisfa una profonda esigenza.

Qualche giorno dopo un rapporto ufficiale dimostrava che i marines

non erano sbarcati per ordine del governo inglese o del Consiglio supremo;

non avevano combattuto contro gli italiani; erano stati fatti sbarcare su

richiesta del governo italiano per proteggere gli italiani e il comandante

americano era stato ufficialmente ringraziato dalle autorità italiane. I

marines non si trovavano in guerra con l’Italia e avevano agito secondo

una vecchia consuetudine internazionale, che non aveva nulla a che vedere

con la Società delle Nazioni.

La scena dell’azione era l’Adriatico. L’immagine di questa scena era

stata fornita ai senatori a Washington, in questo caso probabilmente

nell’intento di ingannare, da qualcuno a cui non importava nulla

dell’Adriatico, ma importava molto il fallimento dell’idea della Società

delle Nazioni. A questa immagine il Senato reagì infatti accentuando le

divisioni tra i due partiti a proposito della Società.

5.

Non è necessario qui stabilire se in questo caso particolare il Senato

fosse al di sopra o al di sotto del suo livello normale. E neppure interessa

stabilire se il Senato regga bene il confronto con la Camera dei

37

rappresentanti, o con altri parlamenti. Vorrei soffermarmi solo sullo

spettacolo universale di uomini che agiscono sul proprio ambiente, mossi

da stimoli provenienti dai propri pseudo-ambienti. Infatti, tenuto

largamente conto degli inganni deliberati, la scienza politica deve ancora

spiegare certi fatti, come i reciproci attacchi di due nazioni, ognuna delle

quali è persuasa di agire per legittima difesa, o di due classi, ciascuna delle

quali è certa di parlare a nome dell’interesse comune. Siamo tentati di dire

che vivono in mondi diversi; però è più esatto dire che vivono nello stesso

mondo, ma pensano e sentono in mondi diversi.

È rispetto a questi mondi particolari, rispetto a queste elaborazioni

personali, o di gruppo, o di classe, o di regione, o professionali, o

nazionali, o di setta, che si compie l’adattamento politico degli uomini

nella Grande Società. È impossibile descrivere la loro varietà e la loro

complessità. Eppure queste finzioni determinano in grandissima parte il

comportamento politico degli uomini. Dobbiamo cominciare col tener

conto di una cinquantina di parlamenti sovrani comprendenti almeno un

centinaio di assemblee legislative. A questi corrispondono almeno una

cinquantina di gerarchie di assemblee provinciali e municipali, le quali,

con i loro organi esecutivi, amministrativi e legislativi, costituiscono nel

mondo l’autorità formale, ma tutto ciò non dà neppure una pallida idea

della complessità della vita politica. Infatti, entro ciascuno di questi

innumerevoli centri di autorità ci sono partiti, e questi partiti sono