caricato da

common.user2143

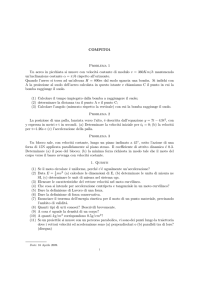

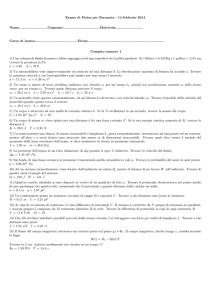

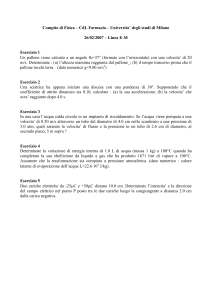

Introduzione ai postulati della Relatività Ristretta