caricato da

common.user1366

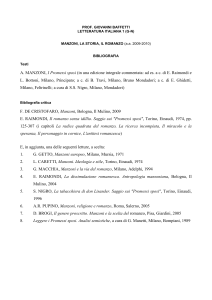

Letteratura italiana: Romanticismo ad oggi - Milano e Torino