UMBERTO FURNARI

Storia popolare

della filosofia

2008

Agli Alunni

di Filosofia

Prefazione

L’epoca attuale è caratterizzata da un diffuso bisogno di cultura filosofica. Con questo lavoro

intendiamo rispondere a questo bisogno. L’uomo del nostro tempo scopre, ancora una volta, la sua

caratteristica fondamentale di essere costruttore del suo destino, dunque responsabile di ciò che

egli è. La filosofia è nata nel contesto di una cultura sostenuta da una grande vocazione alla

conoscenza. I greci del VII secolo a. C. disponevano di un sistema di sapere che era idoneo a

soddisfare l’innato desiderio di conoscere che è proprio dell’uomo. Tale sistema era costituito

dalla complessa trama del mito. Domande radicali come quelle intorno all’origine e alla

formazione dell’universo, alle leggi che governano il corso delle cose, a ciò che è bene fare e ai

modi e alle vie di conseguimento della felicità, interrogativi sul destino dell’uomo e delle cose,

dubbi e problemi, avevano nel mito la loro formulazione precisa e le risposte definitive e compiute.

Non c’era nulla da aggiungere alla compiutezza del sistema mitologico. Se, ad esempio, si voleva

sapere come fosse possibile che la terra si mantenesse sospesa nell’aria, si rispondeva che ciò era

possibile perché essa era sostenuta dalle ampie spalle di Atlante. Il mito era la puntuale risposta a

ogni problema. Quando poi si profilò la forma di una rappresentazione concettuale, si capì che la

figura di Atlante poteva essere sostituita dall’idea di una forza cosmica, intrinseca alla stessa

natura della terra e costituita con la funzione di sostenere con perfetto equilibrio i corpi celesti.

Dal mito al “logo”, dunque, dalla rappresentazione simbolica alla comprensione razionale. Si snoda così

la vicenda straordinaria della lotta della ragione per lo sviluppo di un sapere concettuale, basato sulla

trasparenza delle idee, libero e autonomo, conquista dell’uomo e non rivelazione divina.

A differenza del mito, legato alla tradizione di una determinata cultura, il “logo” è apparso fornito di una

dimensione universale, tale da potere essere accolto da tutti gli uomini e da potere, dunque, dare luogo a un

sapere “comune”. Le opinioni e le credenze sono caratteristiche di gruppi di individui; le “verità” scientifiche

sono condivise da tutti.

I primi filosofi hanno inteso cogliere la sostanza primordiale ed eterna di cui sono costituite tutte le cose:

essi chiamarono “natura” il sistema complessivo della realtà in quanto formato da una sostanza unica e

sottoposto a una legge costante e immutabile di continua trasformazione. Parmenide, il maggiore filosofo

della Magna Grecia, chiamò tale sostanza “essere”, contrapposto agli enti determinati, dando così avvio alla

metafisica. Tutti gli enti traggono la loro identità e il loro significato dall’essere. L’uomo, ad esempio, è

espressione di ciò che in generale è la condizione umana.

Se dapprima i filosofi hanno ricercato la sostanza unica e immutabile, successivamente sono passati a

indagare i principi fondamentali e immutabili dell’agire pratico e dello stesso comportamento civile e morale.

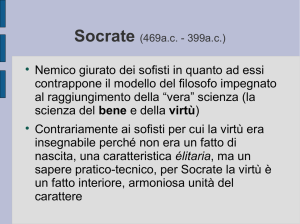

Socrate, in particolare, era convinto che il principio della vita politica fosse la virtù, configurata in primo

luogo nella giustizia. Platone ha spostato la riflessione sul piano dello stato, ritenendo compito del filosofo

tracciare le linee della repubblica ideale. Al filosofo spetta costruire la scienza dell’uomo sulla base

dell’ordine cosmico e definire, pertanto, i caratteri della perfetta esistenza. L’umanità razionale si realizza

nello stato fondato sulla giustizia e sul sistema complessivo delle virtù. La filosofia si delinea come scienza

ontologica dell’uomo e della sua felicità.

Per Aristotele la costruzione dell’edificio scientifico è già di per sé attuazione della essenziale natura

umana. L’uomo, infatti, si realizza, in primo luogo, come soggetto dell’attività teoretica, cioè come ente che

conosce se stesso e il mondo. Il sistema enciclopedico del sapere riflette il sistema dell’intera realtà. La

metafisica è la scienza fondamentale. Essa è scienza dell’essere e, immediatamente dopo, scienza dell’ente

primo e perfetto, Dio: la metafisica si profila, pertanto, in un secondo momento, come teologia razionale,

ipotesi intorno al senso fondamentale della realtà.

Le scuole filosofiche dell’antichità hanno inteso liberare gli uomini dai pregiudizi e dalle false

opinioni, instaurando, nei diversi ambiti della cultura e della vita, il dominio della ragione. Perciò

Lucrezio tesse l’elogio di Epicuro, che ha allontanato la paura degli dèi e della morte e ha espresso

il senso delle serene immensità cosmiche. La vita secondo ragione è il rimedio contro ogni pena

dell’anima. Lo stoico romano Seneca è stato maestro di tranquillità spirituale.

La filosofia, così, partecipa al dolore umano e, dandone ragione, concorre a superarlo:

richiama, quindi, l’uomo al suo destino autentico, che è l’intelligenza dell’ordine dell’universo e la

costruzione, nel mondo, di opere che attestino il potere dello spirito. Le forme della comunità

umana, l’articolazione della vita sociale, la comunicazione planetaria sono altrettante

manifestazioni della razionalità.

Ragione e intelligenza sono, per il cristianesimo, le scintille divine presenti nell’uomo, ciò per

cui l’uomo appare fatto ad immagine di Dio. Le verità razionali sono il massimo traguardo a cui

possa aspirare l’uomo nella sua condizione naturale, a parte, cioè, tutto ciò che appartiene al

soprannaturale e alla trascendenza. La filosofia, in quanto espressione propria della ragione

conoscitiva, rappresenta il culmine sulla via del sapere e informa di sé tutti gli aspetti e tutte le

forme della conoscenza. Ma qui in qualche modo la ragione appare subordinata all’ordine delle

verità rivelate. La filosofia perciò doveva tornare a lottare per riacquistare l’autonomia del sapere

concettuale. La cultura del rinascimento è il campo proprio in cui la ragione si protende e si

avventura negli stessi spazi infiniti, in cui prima si era riconosciuta l’impronta della trascendenza.

Dio stesso diveniva un oggetto della conoscenza razionale. Filosofi come Bruno e Campanella

esprimono questa istanza. Essi rappresentano l’audacia della ragione, nella sua espressione

estrema.

Nell’età moderna il soggetto razionale è visto come il criterio per cui si delinea una

rappresentazione oggettiva del mondo. L’oggettività, in quanto espressione della ragione,

costituisce il piano della scienza universale. Essa configura il reale come misurabile e calcolabile:

come un dato matematico. Più che alla costituzione ontologica del reale in sé, l’attenzione è rivolta

alla struttura della rappresentazione. L’oggettività non riguarda le cose in sé, bensì i “fenomeni”.

Analogamente per Vico conoscibili sono solo i fatti storici: l’uomo è capace di conoscere ciò che

egli fa e i processi e le leggi del fare.

Ma la distinzione tra soggetto e oggetto era superata dall’idealismo: la ragione, piuttosto che

meramente soggettiva, appariva come struttura e forma del reale; per Hegel, come forma del

“divenire”. nello stesso tempo come fondamento della trama concettuale e come criterio della

storia. Sembrano così annullate d’un colpo tutte le antinomie: tra soggetto e oggetto, tra finito e

infinito, tra essenza e fenomeno, tra struttura e storia.

La crisi dell’idealismo è esplosa nel mezzo della cultura dell’Ottocento, con l’effetto di una

lacerazione difficilmente ricomponibile.

Forse la filosofia aveva osato troppo? Si era spinta fino ad assumere la forma di un’impresa

inaudita? Probabilmente la storia del pensiero di questi ultimi due secoli riguarda lo sforzo

compiuto per restituire un senso alla speculazione filosofica. Deposta ormai ogni pretesa di dar

luogo a un sapere concettuale universalmente valido, la filosofia si è incamminata per sentieri

alternativi, procedendo, d’altra parte, a rivedere il suo cammino e tentando, quindi, di percorrere

vie nuove, in stretta solidarietà col rinnovamento dei processi scientifici e delle forme artistiche. Il

multiforme campo dell’esperienza si è aperto davanti a una razionalità problematica, rivolta a

definire se stessa.

Se, dunque, la prima grande epoca della filosofia (quella antica e quella medievale) era

dominata dalla fiducia nelle possibilità umane di costituire una scienza delle “essenze”,

corrispondenti all’essere immutabile delle cose e la seconda epoca (quella moderna) ha per

protagonista il soggetto, considerato nella sua struttura trascendentale, come idoneo a stabilire

una scienza universale della realtà oggettiva, l’epoca attuale è caratterizzata dal senso del dubbio

e della problematicità, per cui, tramontata la metafisica delle essenze immutabili e venuta meno la

certezza stabilita dal soggetto, quest’ultimo si rivolge a una prospettiva di ricerca intorno alle

possibili vie del sapere e della morale, non rinunciando definitivamente alla speranza di

rintracciare, per queste vie possibili, il senso della realtà, ma inevitabilmente consapevole che,

comunque ipotizzato, questo senso appartiene alla natura e alla dimensione di quel domandare

radicale che sembra inseparabile dalla costituzione dell’essere umano.

CAPITOLO I

L’uomo e la filosofia. Perché l’uomo è naturalmente filosofo

La filosofia, in quanto espressione dell’attitudine a conoscere, fa parte della natura umana e risponde al

bisogno di disporre di una rappresentazione concettuale del mondo dell’esperienza, in rapporto allo sviluppo

del sapere scientifico, come forma di conoscenza universalmente riconosciuta e rivolta a tradurre in discorso

l’intelligibilità del reale.

La filosofia nasce dalla meraviglia

Platone ed Aristotele fanno risalire la filosofia all’atteggiamento umano di meraviglia di fronte allo spettacolo del

mondo circostante. Emanuele Severino rileva che la filosofia risponde al bisogno dell’uomo di padroneggiare in qualche

modo l’imprevedibilità degli accadimenti e degli stessi fenomeni naturali. Ad ogni modo, si tratta di una componente

ineliminabile dell’esperienza e della cultura dell’uomo.

La filosofia (“amore della conoscenza”) risponde a un bisogno costitutivo della natura umana, al bisogno di

conoscere. Tra tutti gli esseri, solo l’uomo manifesta questo bisogno e aspira a soddisfarlo; egli è obbligato a

procurarsi le condizioni della stessa sopravvivenza, dandosi una essenziale conoscenza della realtà

circostante. Mentre tutti gli animali che popolano la terra sono dotati di sistemi istintivi di comportamento

nei confronti dei molteplici problemi della sopravvivenza, gli uomini devono sopperire a questa

“mancanza” di strumenti innati di orientamento nel mondo con forme di rappresentazione che consentano

loro di dominare le situazioni in cui vengono a trovarsi e di approntare soluzioni ai problemi che di volta in

volta si profilano nel corso della loro esperienza.

Gli uomini provano dapprima meraviglia di fronte a tutto ciò che si presenta al loro sguardo e la filosofia nasce

appunto da questo sentimento, come hanno opportunamente osservato Platone e Aristotele. A Teeteto, che

nel dialogo omonimo confessa di meravigliarsi di fronte ai fenomeni connessi alla ininterrotta

trasformazione delle cose, Socrate ribatte che questo è l’atteggiamento più naturale e più proprio dell’uomo.1

Secondo il mito ricordato da Platone, la filosofia esprime il bisogno di conoscenza e la possibilità di soddisfarlo.

In qualche modo, la filosofia, impersonata in Iride, sarebbe un nuovo dono degli dèi agli uomini: il dono

della libera indagine e della scoperta della verità attraverso l’esperienza e il ragionamento; essa avrebbe la

funzione di rispondere agli interrogativi che assillano l’umanità e di eliminare via via gli aspetti angosciosi

dell’esperienza. Infine la meraviglia si è tramutata in fiducia nell’esperienza e nella ragione, in sicuro

affidamento agli strumenti del logos (il discorso filosofico e scientifico).

Vedere e sapere

Platone ha rilevato che “sapere” è sostanzialmente un “vedere”, riferendosi al ruolo fondamentale che, per lo

sviluppo dell’esperienza, assume il senso della vista, il cui progressivo differenziarsi, secondo gli studiosi di

antropologia, ha determinato un atteggiamento di distacco e di separazione (in opposizione alla primitiva situazione di

“fusione” e di identificazione) rispetto al mondo esterno, che ha assunto la configurazione di realtà da comprendere

attraverso la conoscenza basata sulla rappresentazione (specialmente concettuale e razionale).

La filosofia è ritenuta una componente fondamentale della realtà umana. L’uomo sarebbe per sua natura

filosofo, cioè amante del sapere, desideroso di conoscere. La sua stessa struttura fisica e corporea

attesterebbe questa costitutiva conformazione di un ente particolarmente inclinato alla conoscenza. In realtà,

secondo l’etimologia della parola greca, “so”, conosco, vuol dire “ho visto”: dunque il sapere coincide col

vedere ed è il risultato dell’avere visto, dell’avere osservato i diversi aspetti della realtà. Il senso della vista è posto

alla base e alle origini del sapere. L’uomo conosce in quanto vede: e vedere vuol dire discernere, distinguere,

fissare le forme delle cose. Il sapere deriva innanzitutto dalla visione delle distinte forme della realtà. Perciò la

stessa etimologia si estende alla parola “idea” che vuol dire la cosa veduta e quindi saputa. In realtà, il

sapere si costituisce come processo di trasposizione delle cose sul piano della rappresentazione mentale. Le

rappresentazioni sono figure, immagini, forme e, quindi, concetti. La prima conoscenza è il dispiegamento della

visione dell’orizzonte che comprende le diverse forme del mondo. Da una parte si estende la visione complessiva

del mondo come totalità delle cose e dall’altra si ha la visione di ciascuna cosa nella sua precisa identità. Le

1

“Non mi pare, caro amico, che Teodoro abbia opinato male sulla tua natura. Si addice particolarmente al filosofo

questa tua sensazione: il meravigliarti. Non vi è altro inizio della filosofia, se non questo, e chi affermò che Iride era

figlia di Taumante non fece male la genealogia” (Platone, Teeteto, 155 d-e). Qui la meraviglia è impersonata in

Taumante, secondo l’etimologia di taumazo, “mi meraviglio”; e Iride impersona la filosofia. In realtà Iride, come

ambasciatrice tra gli dèi e gli uomini, aveva il compito di interpretare ed esprimere la meraviglia umana di fronte ai

fenomeni e di attingere dagli dèi conoscenze che potessero soddisfare il naturale desiderio di conoscere proprio degli

uomini. Più recentemente Emanuele Severino ha rilevato che lo stupore di fronte agli accadimenti è la prima radice di

ogni indagine conoscitiva, per cui si sviluppa non solo la ricerca “scientifica” delle cause di ciò che accade ma anche la

volontà di dominare e prevedere gli eventi stessi, in modo da superare gli stati d’insicurezza e di angoscia di fronte al

futuro. La filosofia come epistéme, scienza certa del divenire, sarebbe sorta, dunque, e si sarebbe affermata in una

cultura particolarmente incline a disporre gli strumenti idonei ad affrontare le difficoltà e a dominare la varietà dei

fenomeni; per superare, in primo luogo, il senso angoscioso del sorgere delle cose dal “niente” e del loro ritorno ad

esso. In questo senso, le dottrine dei primi filosofi, basate sull’identificazione della materia o sostanza primordiale,

avrebbero posto le fondamenta di una scienza del divenire cosmico, attraverso la chiara visione dei processi attraverso i

quale le cose si formano e si dissolvono. Rimane, tuttavia, il senso tragico del destino al quale le cose sono sottoposte.

Perciò i filosofi hanno affrontato il problema del senso del divenire, dando risposte diverse (o ottimistiche, come ad

esempio Plotino, che vede il compimento del destino delle cose nel loro ritorno, per via dell’esperienza umana, all’Uno,

o pessimistiche, come l’epicureismo lucreziano che insiste sull’inesorabile fine delle cose). Secondo Severino, la storia

della filosofia (e della scienza) comprende insieme le due istanze: quella della costruzione di un sapere che elimina ogni

traccia di imprevedibilità dal corso degli eventi e quella della impossibilità di dar luogo a una scienza certa; ma la

conclusione sarebbe quella dell’“l’estrema impossibilità di anticipare in una Legge immutabile il divenire del mondo”.

Infatti, “proprio la filosofia, che come epistéme si presenta nella storia dell’Occidente come il primo grande rimedio

contro il terrore, proprio la filosofia come epistéme viene progressivamente distrutta lungo la storia della cultura e della

civiltà occidentale” (E. Severino, La filosofia contemporanea, p. 11). In realtà, il pensiero attuale insiste sul carattere

problematico e ipotetico di qualsiasi sapere, concordando sulla impossibilità di dar luogo a una scienza che comprenda

la totalità del reale, ma rilevando il contributo che ogni sapere reca allo sviluppo storico dell’umanità.

cose sono viste anche in funzione dei rapporti che gli uomini intrattengono con esse. Esse sono associate alla

rappresentazione dell’utilità o del danno, del piacere o del dolore. La conoscenza riguarda specialmente

questi aspetti delle cose. Infatti essa ha lo scopo di mettere gli uomini in condizione di distinguere ciò che è

vantaggioso o dannoso, ciò che va ricercato e ciò che va fuggito ed evitato.

Il senso della vista assume un incontrastato primato, tanto che, come ha osservato S. Agostino, noi usiamo

il verbo “vedere” per indicare anche l’attività degli altri sensi. Diciamo, ad esempio, “vedi come è salato”,

“vedi come canta bene”, e così via, comprendendo nel fenomeno della visione ogni altra sensazione.2

Questa particolare struttura in cui la vista occupa la funzione centrale costituisce anche un fattore di

distinzione e di separazione del soggetto umano rispetto al mondo. La realtà, più che sotto la forma della

partecipazione, si offre sotto l’aspetto dell’alterità da esplorare sempre più profondamente e

dettagliatamente.3 Nel momento stesso in cui il mondo si offre alla visione nei suoi molteplici dettagli, che

sono puntualmente colti e fissati in figure precise, esso si allontana e assume sempre di più una consistenza

autonoma e inafferrabile.4 L’uomo si identifica sempre di più con lo spirito apollineo, con la facoltà della

visione chiara e distinta, che è, nel suo sviluppo, la stessa facoltà della ragione. Le idee non sono altro, come

diceva Platone, che gli oggetti della visione intellettuale.

Le basi antropologiche della filosofia

La filosofia ha i suoi presupposti nella stessa costituzione organica dell’uomo, il quale, a differenza degli altri esseri

viventi, che dispongono di sistemi innati di istinti, intesi a rispondere a tutte le esigenze connesse alla sopravvivenza

nell’ambiente, è un ente che di volta in volta progetta se stesso e il mondo di cui fa parte, sulla base di una

rappresentazione delle situazioni possibili in cui può venire a trovarsi. L’uomo è l’unico ente la cui condizione è

l’esistenza, cioè un modo d’essere alla cui configurazione egli stesso concorre col suo pensiero e con la sua azione.

La filosofia ha, dunque, le sue basi nella stessa costituzione dell’essere umano, che, come comunemente si

dice, è l’ente dotato di ragione. E’ nella stessa struttura dell’intelligenza che vanno cercati i fattori

fondamentali della nascita e dello sviluppo del pensiero filosofico.

La mente è essenzialmente progettante: essa è capace di elaborare ipotesi scientifiche che hanno un

significato per il modello di vita umana da attuare.

L’uomo è l’unico essere vivente che si trova a dover prendere posizione circa se stesso, a dovere, cioè,

crearsi una immagine di sé e dare una interpretazione della sua stessa natura.

Questo bisogno, per cui l’uomo deve prendere posizione intorno a se stesso, rimanda al suo essere in

certo modo “incompiuto”: sulla base di una “autointuizione”, egli deve sempre “fare di sé qualcosa”.

Giustamente Nietzsche ha chiamato l’uomo “l’animale non ancora definito”. L’uomo è, per alcuni versi,

“incompiuto”, non “costituito una volta per tutte”.

2

Cfr. S. Agostino, Confessiones, X, 35: Utimur autem hoc verbo etiam in ceteris sensibus, cum eos ad

cognoscendum intendimus.[…] Dicimus autem non solum, vide quid luceat, quod soli oculi sentire possunt; sed etiam,

vide quid sonet; vide quid oleat; vide quid sapiat, vide quam durum sit (Noi usiamo questo verbo “vedere” anche per

gli altri sensi, quando li riferiamo alla conoscenza). […] Diciamo quindi non solo “vedi come risplende”, il che solo gli

occhi possono percepire; ma diciamo anche “vedi come risuona”, “vedi come profuma”, “vedi come ha sapore”, “vedi

come è duro”).

3

A proposito della centralità del “vedere” nella generale condizione dell’uomo, l’Alquié ha osservato: “L’uomo è

l’essere che vede, e, per designare la conoscenza suprema, egli non ha trovato altra parola che quella d’intuizione, che

significa ancora visione. Ora, non si vede che separandosi. Dovrebbe quindi bastare all’uomo di riflettere sulle

condizioni del suo sguardo per comprendere che il suo destino non è di sintesi, ma d’analisi, che la sua condizione non è

quella della fusione e del possesso, ma quella dell’attesa e della speranza. E se l’essenza dell’amore umano è, come

pensa Platone, l’emozione davanti alla bellezza, il segreto dell’infelicità amorosa non è da cercare in primo luogo nei

conflitti delle libertà, ma nell’impossibilità in cui si trova l’uomo di diventare ciò che vedono i suoi sensi” (La nostalgie

de l’être, p. 128).

4

Come ha osservato ancora il Morot Sir, lo sviluppo del senso della vista ha insinuato nel soggetto il “sentimento

dell’apparenza, della irrealtà del mondo che essa contempla” (Philosophie et mystique, p. 184). Lo sviluppo del senso

della vista si accompagna, perciò, con l’insinuarsi di un senso di perdita: il reale tende a presentarsi come un semplice

oggetto della visione. Da qui una specie di nostalgia verso la condizione originaria, in cui il predominio degli altri sensi,

specialmente del tatto, dava all’uomo la sensazione di essere immerso nella vita stessa delle cose. “Edipo non si è tolto

gli occhi per non più vedere la realtà, ma per sfuggire a un mondo d’illusioni, per entrare in un nuovo destino che deve

condurlo verso il possesso della saggezza e verso la esistenza autentica” (Ib.).

Che è, dunque, l’uomo, alla cui costituzione appartiene, tra l’altro, il sapere filosofico? Occorre

considerare ciò che vi è di specifico nell’uomo, cioè l’uomo come “progetto particolare” della natura. Infatti

nell’uomo la natura ha avviato una tendenza organizzativa ed evolutiva particolare, non altrimenti

riscontrabile, tanto che l’esistenza umana è apparsa come qualcosa di miracoloso e straordinario, neppure

spiegabile con le leggi naturali.5 Proprio dell’uomo (della stessa organizzazione biologica corrispondente

all’”esistenza”) è che la sua esistenza diventi il suo proprio compito. L’uomo non semplicemente “esiste” ma

dispone di capacità per progettare la sua esistenza; egli non tanto “vive”, ma “dirige” la propria vita. E ciò è

possibile sulla base di capacità che si esplicano attraverso gli strumenti dell’intelligenza - la mano, l’occhio, il

linguaggio - cioè, in una parola, mediante il pensiero. La determinazione a pensare e ad agire è la condizione

generale di tutte le funzioni e capacità umane: essa è già nell’organizzazione corporea dell’uomo. L’uomo,

cioè, come essere fisicamente strutturato, è tale che può sopravvivere (e vivere) solo in quanto pensa

(percepisce, immagina, ragiona, parla, discorre) e agisce. Dal punto di vista morfologico, l’uomo è caratterizzato

da una serie di “carenze” e “inadattamenti” (non specializzazioni, primitivismi). In condizioni “naturali”,

originarie, cioè in ambienti non trasformati dalla sua attività, egli non avrebbe i mezzi di sopravvivenza.

L’”apertura” dell’uomo al mondo significa che egli “difetta” degli strumenti specifici dell’adattamento. La

sopravvivenza, perciò, per l’uomo, è un problema. L’uomo è soggetto a una serie infinita di stimoli, che deve

infine padroneggiare. L’uomo, cioè, è capace di trasformare quelle che sono, in una condizione “naturale”,

difficoltà insormontabili per la sopravvivenza in fattori di sviluppo dell’esistenza. Questa situazione

“problematica” dell’esistenza fa sì che l’uomo solo in quanto possiede l’attitudine alla filosofia (che coincide

con la messa in questione di ogni aspetto della realtà) risolve (dà soluzioni provvisorie e possibili) ai

problemi di fronte ai quali via via viene a trovarsi. La “questione filosofica”, dunque, appartiene alla

costituzione dell’esistenza ed è molto più profonda dei modi in cui l’attività del pensiero filosofico si è

venuta sviluppando nella storia della cultura.

Trasformando attivamente il mondo in qualcosa di utile alla vita, l’uomo dà luogo a una “seconda

natura”, alla “cultura”. L’”ambiente” proprio dell’uomo è sempre un ambiente culturale, cioè un “mondo”:

non esiste l’uomo allo stato “naturale”. Il mondo percettivo che vediamo intorno a noi è il risultato

dell’attività peculiare dell’uomo. Esso è, già sotto il profilo ottico, “simbolico”, cioè un campo di allusione ad

esperienze (che sono possibilità dell’agire umano). L’uomo via via apprende le modalità del dominio dei dati

dell’esperienza. La complessa articolazione e manifestazione di impressioni è trasformata in una serie

significativa di “cose”, ciascuna delle quali contiene una quantità di allusioni a possibili forme di

padroneggiamento e, dunque, a particolari campi di attività. Così l’uomo può guardare con tranquillità

intorno a sé, dominando una serie di elementi ad alto contenuto simbolico: mentre l’animale si trova ogni

volta irretito direttamente nel campo di stimoli rappresentati dalla situazione contingente, l’uomo invece

può ritrarsene, prendere le distanze da esso, rendendo disponibili i diversi dati per l’intera programmazione

della sua attività. Mediante la rappresentazione simbolica, l’uomo spezza il cerchio dell’immediatezza, nel

quale l’animale resta prigioniero e crea intorno a sé uno “spazio vuoto”, lo spazio di un mondo pienamente

dominabile, allusivo e disponibile. Egli accumula una grande riserva di capacità variabili, che possono essere

impiegate ovunque si presentino opportunità vantaggiose. Nel pensiero e nel linguaggio si compie l’esonero

dalla pressione del “qui” e “ora” e dalla reazione al contingente e al casuale. In ciò, inoltre, è racchiusa ogni

possibilità di intesa tra gli uomini, sulla base della comune tendenza all’attività, a un mondo comune e a un

comune futuro.

L’uomo è “filosofo”, già dal punto di vista biologico, in quanto è caratterizzato dalla “non

specializzazione”, dall’”apertura al mondo”, dalla necessità di doversi procurare le possibilità e le condizioni

della sua esistenza. Perciò l’uomo vive una specie di “indefinitezza” e la sua natura si esprime in un progetto

sempre aperto verso possibilità nuove e che di volta in volta deve essere definito.

La filosofia si iscrive in questa “indefinitezza” e risponde al bisogno dell’uomo di definire il suo essere

stesso e, insieme, l’orizzonte del mondo in cui vive e, al limite, dell’intera realtà. Si può dire che quest’ultima

istanza abbia costituito la principale spinta alla riflessione: la filosofia, almeno per un lungo periodo della

sua storia, è coincisa col tentativo di abbracciare sul piano concettuale l’intera realtà, considerata nel suo senso e

nella totalità dei rapporti tra gli enti che essa comprende.

Indubbiamente, si tratta della tendenza propria dell’uomo a colmare la sua “incompiutezza” e ad attuare in modo

il più completo possibile quell’”esonero” dall’infinito profluvio di stimoli e di domande che gli giunge dall’ambiente

circostante.

Secondo questa ipotesi di interpretazione generale dell’esistenza umana, i diversi livelli ai quali si attua il

padroneggiamento dell’esperienza (a partire dallo sviluppo del sistema motorio per arrivare all’astrattezza

5

Arnold Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, tr. it., Feltrinelli, Milano 1983, p. 63.

del pensiero matematico e alla filosofia) non sono altro che espressioni e forme diverse di una medesima

attitudine, che cresce, per così dire, su se stessa e si dà, via via, configurazioni più articolate, in rapporto ai possibili

problemi che si presentano nell’ambito dell’esistenza. La filosofia corrisponde a un livello di rappresentazione

concettuale, “scientifica” e razionale del “mondo” in cui si svolge l’intera sfera dell’esperienza umana.

Gli studiosi che hanno esaminato il problema relativo all’evoluzione dell’intelligenza hanno rilevato che

l’uomo da una condizione “primitiva” di sostanziale fusione con la realtà è passato via via a una condizione di distacco

e di separazione. La realtà si è sempre di più allontanata dalla soggettività umana, per configurarsi come una

sfera autonoma, distinta rispetto alla sfera delle percezioni, delle emozioni, dei pensieri e delle azioni

dell’uomo. L’uomo si è trovato, così, di fronte a una realtà estranea, interamente altra, da indagare e scoprire nei suoi

segreti nascosti e da dominare col pensiero e con l’azione.

Alcuni fattori hanno determinato questo passaggio. A. Le Roy,6 che ha esaminato il “processo di

ominizzazione”, consistente nel progressivo distacco dell’uomo dall’animalità, ha rilevato che in tale

sviluppo una funzione preminente è da attribuire al progressivo prevalere del senso della vista. Gli occhi, nel

momento in cui rivelano l’esistenza del mondo esterno, allontanano il soggetto dalla realtà e lo rendono

estraneo ad essa, sicché ormai la conoscenza del mondo diventa un problema. La realtà esterna appare

lontana e inafferrabile e il soggetto incomincia a disporre le più varie strategie per ristabilire un contatto col

mondo, per riuscire a dominare la realtà e renderla intelligibile. In tal modo, l’intelligenza, come capacità

rappresentativa, acquista una sempre maggiore importanza. Nell’esperienza primordiale, invece, la

sensibilità stabiliva un contatto immediato con la realtà. Come ha osservato acutamente E. Morot-Sir, nella

scoperta sensoriale del reale, emergono due funzioni, con attività specifiche e complementari: il tatto e la

vista. L’uno compie la scoperta immediata del dato sensibile ed è connesso al senso del reale. La vista, al

contrario, con la sua attività di rappresentazione, tende a separare la sensazione dalle cose, isolando la

coscienza e costituendola come spettatore di un mondo in cui si svolgono degli eventi. In questo modo, la

coscienza del reale si compie in un distacco. E ad un certo punto può accadere che le rappresentazioni

appaiano come semplici apparenze, fantasmi creati dalla mente.7 La funzione eminente acquistata dal senso della

vista ha favorito lo sviluppo dell’intelletto come facoltà dell’elaborazione concettuale. C’è, infatti, una profonda

analogia tra la visione sensibile, rivolta alla distinguere nei loro minimi dettagli le cose, e la comprensione

intellettuale, anch’essa analitica. L’idea, come sappiamo, è originariamente l’oggetto della visione, la forma

colta con estrema precisione. L’osservazione dei fenomeni costituisce un presupposto della scienza,

altrettanto quanto lo è l’intelletto. In tal modo si è sviluppata la facoltà della determinazione, rivolta a cogliere

e comprendere l’identità di ogni forma, al di là dell’apparenza visiva, attraverso la visione intellettuale.

L’evoluzione psichica, come ha rilevato D. Katz, procede verso un’emancipazione dell’intelligenza dal

complesso percettivo, e “l’uomo non è soprattutto caratterizzato dal fatto che anch’egli abbaia forme

percettive, ma piuttosto dal fatto che, a differenza dell’animale, è capace di emanciparsi da esse”8.

La filosofia riflette, in modo particolare, questa tendenza della mente umana a emanciparsi dalla

“apparenze” sensibili, per pervenire a una comprensione di ciò che il reale “è” per se stesso, si può dire,

indipendentemente dai modi in cui viene percepito. La sua nascita, infatti, si colloca nel momento in cui dalla

rappresentazione della realtà in simboli e figure esemplari (specialmente nel mito) si passa a una comprensione

concettuale (per cui il logos stesso venne considerato l’essenza e la struttura “vera” della realtà). Già dai pitagorici la

realtà è concepita come un sistema di rapporti numerici, aritmo-geometrici, cioè sostanzialmente come un

sistema interamente intelligibile, la cui via di accesso non è quella empirica della manifestazione sensibile

della realtà, bensì quella intellettuale dell’astrattezza matematica. Si può dire che, nell’impostazione di

questa ipotesi di interpretazione della realtà, sia già presente in nuce l’intero programma della scienza esatta

della natura, quale sarà realizzato nell’età moderna. Per Platone l’intelligibilità coincide con la realtà stessa,

considerata nei princìpi della sua costituzione: le idee, che sono le strutture fondamentali della

determinazione, per cui l’essere indefinito si dispiega nella molteplicità degli enti, sono interamente

intelligibili, in quanto forme per la visione intellettuale. Nell’ambito di questa prospettiva si è sviluppata,

quindi, la tecnica, come procedura basata sulla scienza analitica e rivolta ad agire sul reale, scomponendolo e

ricomponendolo artificialmente. I timori e le perplessità che oggi si profilano intorno alle conseguenze della

tecnica sono dovuti al fatto che esse appaiono imprevedibili, per cui lo sviluppo scientifico, disposto per

difendere l’umanità dall’”imprevedibilità del divenire” (secondo una nota espressione di E: Severino),

appare oggi come il fattore irrimediabile dell’imprevedibilità stessa.

6

7

A. Le Roy, Les origines humaines et l’evolution de l’intelligence, Paris 1931.

E. Morot-Sir, Philosophie et mystique, Paris 1948, p. 184.

8

D. Katz, La psicologia della forma, tr. it., Einaudi, Torino 1950, p. 196.

CAPITOLO II

La nascita della filosofia

La filosofia è lo sbocco proprio delle forme dell’esperienza culturale, sapienziale, religiosa e politica dei

Greci. Essa costituisce lo specchio in cui si riflette il progetto di fondazione di un’umanità caratterizzata da

forme comuni di pensiero e di azione, dunque tale da superare i differenti modelli di civiltà contrapposti.

Le fondamentali componenti della cultura greca

Le ragioni della geografia. L’ambiente storico

La filosofia è sorta a Mileto, colonia greca dell’Asia Minore, dunque riflette un ambiente caratterizzato da forti spinte

alla libera circolazione delle idee e allo sviluppo di nuove esperienze culturali e politiche, quali erano favorite dalla

configurazione territoriale di reciproca integrazione di terre e mari. Ulisse è l’emblema dello spirito greco, proiettato

verso un mondo aperto e mai compiuto, mai pago delle esperienze compiute e sempre intento a cercare e definire la

propria immagine umana.

Se la filosofia è connaturata alla condizione dell’esistenza umana, altrettanto essa sembra naturalmente

appartenere alla forma dell’ambiente in cui si è sviluppata la civiltà nel cui ambito essa, nella maniera in cui

la conosciamo in Occidente, è sorta e ha avuto quindi la sua storia. Il contesto territoriale del mondo greco è

quello proprio dell’arcipelago, di un sistema proiettato nel mare attraverso una inseminazione di isole e di

penisole, in un giuoco complesso e mirabile di prolungamenti e di rientranze, di rispecchiamenti e di fughe,

ove per gli uomini si disegna un destino di continua ricerca, di partenze e di ritorni, di avventura e di

espansione, di continuo essere in viaggio e, nello stesso tempo, di nostalgica memoria e di fortissimo

attaccamento alla propria terra. Ulisse è esploratore per vocazione ma uomo che mette in questione la

propria vita per tornare in patria, vagabondo per il vasto arcipelago mediterraneo, dove le diverse terre sono

in comunicazione e il mare è appunto la grande via che le mette a contatto e continuamente le mette al centro

di un progetto politico proiettato al di là di confini stabiliti.9 La terra è perciò immagine e simbolo

dell’esistenza, di una situazione che non si riconosce in una stabilità permanente, ma che assume come

proprio il destino della temporalità, col continuo andare oltre e tendere verso qualcosa, di cui è espressione

emblematica la curiosità, come desiderio mai appagato e sempre risorgente di conoscere. Come

nell’immagine dell’Ulisse dantesco, solo il contatto col mistero (l’estremo confine della terra) pone fine alla

curiosità, attraverso il naufragio nell’elemento stesso dell’oltrepassamento (il mare che mette in

comunicazione le varie terre e stabilisce un rapporto e una tensione tra le varie conoscenze e le diverse

modalità dell’esistenza). “Nel carattere assolutamente specifico della sete di Ulisse – ha osservato Massimo

Cacciari – si riconosce la forza irriducibile della coscienza di Europa”. Il grande fattore ambientale che ha

presieduto alla nascita della filosofia rappresenta oggi l’emblema del compito immenso di fronte al quale

viene a trovarsi la civiltà europea (attraversata dalla riflessione razionale): costituire un ponte tra le varie

parti del mondo ed essere ancora una specie di luogo del dialogo tra le diverse culture e il tramite

dell’unificazione planetaria. Quella sete di sapere unitario ora diventa la spinta alla ricerca di un programma

organico di unificazione del pianeta. Ulisse si presenta ora come la figura-simbolo della civiltà planetaria che

è coesistenza delle esperienze nelle quali si riflette lo spirito inquieto che è sempre in viaggio, pronto a

cogliere e decifrare i segni del “nuovo”, e tuttavia esposto al rischio estremo, che la hybris tragica della sfida

all’Altro può tramutare in naufragio.

Comunque, questo appare il traguardo dello spirito europeo: la scoperta del “Dio straniero”, la meraviglia

di fronte alla bellezza e alla verità del multiforme arcipelago delle culture “diverse”. E ciò sarebbe il

compimento del grandioso progetto avviato alle origini della civiltà greca, limpidamente rispecchiato

nell’irrequieta anima di Ulisse, il simbolo dello spirito che è attratto dalla ricerca continua della sua dimora.

Tale ci appare il quadro geo-storico della nascita della filosofia: un “ambiente” in cui configurazione fisica

e forma della cultura sono così compenetrati da costituire un’unità indissolubile. L’uomo greco vive in un

mondo praticamente senza confini e costituito in modo che a lui spetti continuamente andare “oltre”,

9

. Cacciari, L’Arcipelago, Adelphi, Milano 1997.

valicando i limiti provvisori via via posti e, infine, fare ritorno in patria e chiudere, così, circolarmente

l’esperienza del suo avventuroso viaggio attraverso i possibili territori dell’esistenza.

Il mondo omerico e la formazione dell’ideale greco dell’umanità

In Omero troviamo, come in nessun altro testo, la rappresentazione dell’umanità come destino storico, soggetto

spirituale che è alla continua ricerca di sé.

Nei poemi omerici troviamo una rappresentazione dell’uomo che costituisce un indubbio superamento

della concezione magico-misterica e prelude a una vera e propria “liberazione” dai condizionamenti della

ritualità tradizionale. Nella sfera magico-misterica tutto ciò che è compiuto dagli uomini rientra in un ambito

definito di comportamenti e azioni rituali: agli individui non rimane altro che ripetere ciò che è stato

compiuto dai loro predecessori, secondo procedure e modalità fissate una volta per sempre. Si può dire che

il mondo omerico è, invece, ormai il mondo delle azioni libere, anche se ancora domina il concetto di un

principio che è al di là di ogni volontà e si identifica con la necessità fatale cui tutte le cose sono sottoposte, il

campo delle azioni umane presenta una varietà e una mobilità che preludono alla scoperta della libertà

spirituale. L’atto eroico è quello che consegue nuovi obiettivi e arricchisce la sfera storico-sociale di elementi

che prima non erano presenti, assicurando ad essa sempre nuovi orizzonti e possibilità di sviluppo. La sfera

umana è identificata in un processo di continuo sviluppo, il cui principio, la cui regola e la forza propulsiva sono interni

ad essa. Così si afferma in una forma esplicita ed esemplare il principio della autonoma creatività spirituale: si

suppone che almeno alcuni individui collaborino con gli dèi e ricevano da essi suggerimenti e aiuto a portare

a termine imprese straordinarie, che si concludono non solo con qualche definito vantaggio materiale ma

anche con ‘arricchimento dell’intero patrimonio di cultura e di civiltà con l’acquisizione di nuove conoscenze

e abilità tecniche. Gli dèi omerici esprimono le stesse possibilità umane e simboleggiano le forme esemplari

dell’esistenza. Essi rappresentano, per così dire, la società ideale degli uomini, che comprende i principi e le leggi

per cui una società può reggersi e svilupparsi. La giustizia, la legge, la saggezza, la tecnica, la scienza, la

moderazione, l’intelligenza, la bellezza, e così via, appaiono nella molteplicità delle loro funzioni, come

condizioni di una serena e armonica comunità. Si tratta di una vera e propria scoperta dell’umanità come

universo autonomo, che ha in sé i principi del suo sviluppo.

L’idea di una realtà spirituale che viene formandosi secondo leggi e principi intrinseci è già chiaramente

delineata nella concezione omerica degli dèi come forze attive, che intervengono continuamente a disporre

‘ordine delle vicende umane. Gli dèi rappresentano il patrimonio di spiritualità che si esprime nel mondo

degli uomini, sovrintendendo ad esso, in mood specialmente che sia mantenuto entro i limiti della sua

identità peculiare, che sono quelli di una misura che non va travalicata, cioè di una razionalità che riconosce i

suoi stessi limiti. Così abbiamo l’idea dell’umanità come formazione storica. Più che come ripetizione di atti e

comportamenti esemplari, stabiliti una volta per sempre, la vita degli uomini è concepita come continuo

sviluppo, come processo inarrestabile di formazione, dunque come ricerca, cammino inquieto verso se stessa

(come Ulisse in viaggio errante verso la patria). In ciò consiste il superamento della visione propria delle

società primitive, fondate sulla ripresentazione di modelli immutabili di vita e d’esperienza. Con l’immagine

di un’energia spirituale supposta come perfetta e in sé compiuta (sul piano divino) ma tale da riversarsi e

manifestarsi sul piano dell’esistenza umana come processo storico, invenzione di cose nuove, strumento di

civiltà operosa, la concezione dell’uomo compie un salto radicale. Ciò che conta è la manifestazione del

divino nella storia, il rapporto tra l’ordine immutabile e il suo farsi evento. L’organizzazione della vita

spirituale ha una dimensione temporale: essa è governo e risoluzione di problemi che si presentano nelle

diverse circostanze e che esigono di volta in volta forme di risoluzione, che, pur riportandosi a modelli

esemplari, assumono le caratteristiche dell’esistenza storica. Perciò l’aedo canta il succedersi degli eventi, più che

l’ordine stabilito una volta per sempre. Gli dèi omerici sono le forze attive che agiscono e si manifestano

attraverso gli uomini. In quanto soggetti di eventi, gli uomini dispongono specialmente dell’intelligenza,

come facoltà propria e peculiare. Il patrimonio di sapere di cui, ad esempio, Ulisse dispone è il risultato di un

lungo apprendimento e di una multiforme esperienza.10 Così abbiamo l’idea dell’esperienza tradotta in

scienza, epistéme, sapere basato sulla multiforme visione delle cose. Ulisse è colui che ha molto visto e

osservato. Dall’interesse per le forme delle cose nasce la conoscenza. Il mondo già appare in Omero come un

10

Polymatis vuol dire: “dall’intelligenza molteplice”, “ricco d’ingegno”, “che sa molte cose”, “che ha molto

imparato”; e polymatia: “sapere enciclopedico”, “conoscenza molteplice”, “esercizio in tante discipline”. Manthano,

“imparo”, deriva da men e dho, corrispondente al latino animum adverto, “rivolgo gli occhi a qualcosa”.

cosmo razionale, interamente accessibile all’intelligenza, all’uomo che abbia la forza di scrutarlo e di fissarlo

nella costante contemplazione.

E’ ovvio, pertanto, che, per Omero, la più grande sventura è la morte, che chiude al mortale lo spettacolo

molteplice del mondo. Achille dice che preferirebbe essere l’ultimo servo sulla terra anziché re

nell’oltretomba. Tuttavia la fondamentale certezza dell’uomo è il suo destino di essere mortale.

Il nesso tra mondo umano e realtà divina è il motivo fondamentale della concezione omerica: in effetti, le

due sfere costituiscono una sola realtà. Le decisioni degli dèi sono i sentimenti degli uomini; la comunità

olimpica è specchio della polis. Questa realtà unitaria è lo spirito greco, ciò che di più straordinario e sublime è

toccato agli uomini di avere in dono.

Le forme della sapienza greca: mito, mistero, enigma, “logos”

La cultura greca rappresenta il terreno nel quale affondano le radici della nostra civiltà e nelle cui componenti ancora

ci riconosciamo, tanto più se pensiamo che l’altro grande filone culturale, l’ebraismo biblico e il cristianesimo, si è

venuto integrando e ha assorbito in sé, specialmente attraverso il dialogo tra ragione e fede continuato per l’intero

periodo medievale, l’esperienza di pensiero dei Greci. In questo senso mito, mistero, enigma, logo costituiscono ancora le

forme in cui si declina la civiltà cristiana (che si identifica con la stessa civiltà europea). Queste forme rappresentano i

modi in cui si è prospettato, nel suo sviluppo storico, il problema della conoscenza: il mito è la conoscenza dispiegata

nelle figure simboliche e nella trama degli eventi originari, l’enigma coincide con l’emergere della forma problematica,

per cui l’uomo avverte che si trova di fronte a problemi da risolvere e che la conoscenza è una sfida e una conquista per

mezzo dell’intelligenza, il mistero è il residuo inintelligibile, per la cui comprensione è necessario lo stesso intervento

divino, cioè la rivelazione. Questa situazione ha attraversato l’intera storia della cultura ed è ancora quella che

caratterizza il nostro tempo. In particolare, essa è tipica della cultura cristiana, in cui, appunto l’apporto della verità

rivelata assume un rilievo fondamentale e appare come decisivo per la costruzione del nostro sistema della conoscenza.

Mito, mistero, enigma, “logos” costituiscono le componenti essenziali della sapienza greca e, insieme, le tappe

fondamentali del suo sviluppo.

Il mito è il sapere fondato dalla poesia, per diretta ispirazione della divinità. Il mistero è il sapere

conquistato attraverso la partecipazione alla vita del dio. L’enigma rappresenta il momento in cui il dio sfida

l’uomo a conquistarsi un sapere autonomo. Il “logos” è il sapere scoperto dall’uomo dentro se stesso e

conseguito mediante l’intelligenza.

Come ha osservato Giorgio Colli,11 i misteri costituivano “una festa della conoscenza”, durante la quale

avveniva lo svelamento della divinità e l’uomo era ammesso alla visione della verità. La scienza così rivelata

riguardava il destino dell’esistenza come fondamentale destino di immortalità. Eleusi è, in questo senso,

come osserva ancora il Colli, il paradigma della “suprema esperienza conoscitiva”, resa possibile e

partecipata da Dioniso, il dio che è emblema dell’aspirazione umana all’immortalità.

Nell’orfismo, legato al culto di Dioniso e ai misteri eleusini, troviamo l’idea della presenza nell’uomo di un

principio immortale. Come rileva Giovanni Reale, allora è incominciata la storia della credenza nell’anima

come principio spirituale di origine e costituzione divina, presente nell’uomo come sua essenza e

provvisoriamente unita al corpo, che, invece, è di sostanza opposta, corruttibile e mortale.12

Orfeo rappresenta, in qualche modo, la sintesi di Dioniso e Apollo: perciò il Colli rileva “il nesso orficodionisiaco-eleusino”. Infatti, “Orfeo racconta la storia del dio, e avvia alla conoscenza suprema”, e, nello

stesso tempo, imita Apollo, suonando la lira. La presenza di Orfeo esprime la consapevolezza che “solo

Dioniso esiste: noi e il nostro mondo siamo la sua parvenza mendace”, e che “il conoscere è l’essenza della

vita”.13 Con l’orfismo matura già, quindi, la consapevolezza che il principio della conoscenza sta nell’anima

ed è quasi un frammento della natura divina, che l’uomo ha il compito di portare alla luce, liberandola il più

possibile dall’oscurità in cui l’avvolge la densa opacità del corpo.

La luminosità dell’anima razionale è assimilata allo spirito apollineo. La fusione e la sintesi di apollineo e

dionisiaco rappresenta, in questo senso, il culmine dell’esperienza sapienziale dei greci.

G. Colli, La sapienza greca, I.

In tal modo, è venuto sviluppandosi un nuovo modello antropologico, consistente “in una concezione dualistica

dell’uomo che contrappone l’anima immortale al corpo mortale e considera la prima come il vero uomo, o, meglio, ciò

che nell’uomo veramente conta e vale”, cioè, praticamente, in una concezione che ha inserito nella cultura europea

“un’interpretazione nuova dell’esistenza umana” (G. Reale, Storia della filosofia antica, Milano 1987, I, pp. 439, 441).

13

Ib., p. 43.

11

12

La conoscenza si configura come il frutto di una lotta dell’uomo per la liberazione dell’elemento immortale che sta

dentro di lui. Il corpo rappresenta l’opacità, ciò che ostacola la conoscenza e la salvezza: esso è la sede e la causa di tutti i

mali. La morte, in primo luogo, che è alla cima dei mali, caratterizza la vita corporea e la volge alla sofferenza e alla

dissoluzione. Il principio immortale si identifica sempre di più con la razionalità, il principio luminoso dello spirito

apollineo. La conoscenza, però, diventa anche principio di immortalità, secondo la tradizione dionisiaca. Se la

conoscenza si configura secondo il modello apollineo, come svelamento dell’ordine dell’universo, dunque come

espressione della ragione, d’altra parte essa assicura l’immortalità, poiché libera l’anima dalla opacità corporea che

l’avvolge e la restituisce alla originaria condizione divina. L’anima, in quanto frammento della divinità (di Dioniso),

conosce tutto, per cui si tratta, dopo la sua incarnazione, di condurla a riacquistare la sua natura originaria. In tal

modo, Dioniso e Apollo diventano componenti dell’anima, parti dello spirito umano, così come esso si configura in

quanto creatore della cultura greca.

Il mistero celebra la presenza del divino nel mondo umano. Esso è il tempo in cui la divinità scende tra gli

uomini e li investe della sua luminosità e della sua sapienza. La presenza del dio è promessa di immortalità

e di partecipazione alla condizione divina, anticipata attraverso la celebrazione dei riti sacri (tra cui il

banchetto in cui il corpo della stessa divinità era distribuito tra i fedeli).

Prima che il “logos” erediti questa esperienza di sintesi di divino e umano, la sapienza greca passa

attraverso il momento che possiamo dire “agonistico”, nel quale il dio sfida l’uomo ad acquistare da solo

quella conoscenza che prima riceveva dalla rivelazione e acquistava, quindi, attraverso un’esperienza di

partecipazione alla condizione divina. La consapevolezza della presenza nell’anima dello spirito dionisiaco e

apollineo conduce, cioè, l’uomo stesso a ricercare dentro di sé le condizioni della conoscenza. Ma egli sa che,

in questo modo, si pone in una specie di situazione agonistica, cioè di aperta sfida con la divinità. Questa

esperienza sapienziale si configura come posizione e soluzione di problemi, cioè come “incontro” (durante il

cammino e sulla via ritorno alla “patria originaria”) di “enigmi”, cioè di domande minacciose intorno al

mistero dell’esistenza. La soluzione dell’enigma radicale (che comprende una domanda sull’uomo, sulla sua

costituzione e sulla sua storia) pone fine alla sudditanza dell’uomo rispetto alla divinità e apre l’era del

pieno dispiegamento dell’intelligenza.

Il “logos” è il pensiero umano che coglie, comprende ed espone (nel discorso) l’ordine razionale

dell’universo. Esso contiene gli elementi presenti nello spirito apollineo e nello spirito dionisiaco, sintetizzati

nello spirito della conoscenza, intesa questa anche come fattore di liberazione escatologica, “salvezza”

definitiva, restituzione alla natura originaria e recupero dell’immortalità.

Apollo e Dioniso, due paradigmi della sapienza greca

Apollo e Dioniso rappresentano le due opposte forme della spiritualità greca: l’uno simboleggia lo spirito della

identità, della distinzione, dunque della visione chiara e della compiuta comprensione delle cose; l’altro rappresenta la

condizione di “fusione” dell’uomo nel Tutto. L’intera cultura greca sarebbe il frutto del confronto, variamente

articolato, tra questi due atteggiamenti. Nietzsche ha cercato di dimostrare che il momento poetico della tragedia

(specialmente di Eschilo e di Sofocle) costituisce l’esperienza della sintesi più felice dei due momenti: in particolare

questi si esprimerebbero da una parte nella complessa avvertenza del divino in quanto inspiegabile causa degli eventi

umani e dall’altra parte nella progressiva conquista, da parte degli uomini, di una consapevole e responsabile capacità di

azione. La filosofia è la più alta espressione dello spirito apollineo. Per essa l’universo assume la forma della trasparenza

e della chiarezza razionale.

Apollo e Dioniso rappresentano le due fondamentali forme della sapienza greca: da una parte, il sapere

che distingue le cose, numera e comprende l’ordine dell’universo, cioè il sapere esatto, incontrovertibile,

comunicabile, razionale; e, dall’altra parte, il sapere mistico, fondato sull’unione con la divinità, partecipato

direttamente, misterico, costituito come esperienza della salvezza dai limiti della finitezza e della mortalità.

Apollo è il paradigma dell’ingegno umano che si dispiega nel mondo; e le Muse, il cui consiglio egli

presiede, rappresentano le diverse attitudini spirituali che convergono nella poesia, identificata come la via

attraverso la quale lo stesso dio comunica il sapere agli uomini. In questo modo, si esalta specialmente

l’opera dell’uomo nel mondo e, insieme, la sua trasfigurazione nel canto che intende perpetuarne la

memoria. Le Muse, infatti, sono figlie di Mnemosine. Clio presiede al canto epico, e così insegna la via

attraverso la quale gli uomini possono guadagnarsi la memoria e la gloria mediante la poesia (cioè la via

della virtù e dell’eroismo); Euterpe dà al canto la melodia che lo rende piacevole; Talia collega il canto alla

celebrazione festiva, per cui gli uomini si sentono vicini agli dèi; Melpomene e Tersicore collegano la poesia

alla musica e alla danza, completando la triade indissolubile in cui si articola l’esperienza sapienziale; Erato

suscita il desiderio di questa esperienza; Polimnia alimenta la varia ricchezza dei ritmi; Urania eleva il canto

fino al cielo, cioè fa sì che esso congiunga l’umano e il divino; Calliope cura la bellezza della voce, facendola

risplendere della stessa luce che illumina le cose (Apollo, tra l’altro, è il dio della luce). La poesia è il regno

della parola: in essa si rispecchia lo spettacolo dell’universo e si racconta la storia degli uomini: ogni aspetto

della realtà vi è rappresentato, l’intero universo è declinato nel complesso unitario di canto, musica e danza.

Apollo è, perciò, il dio che presiede alla creazione umana, le cui opere riproducono l’armonia del cosmo. A

questo dio si riconduce la radice del progetto dell’umanità razionale.

Dioniso rappresenta l’altro lato della spiritualità greca: il lato misterico (o mistico) dell’esperienza

religiosa come partecipazione all’immortalità del dio. Tale partecipazione è anche rivelazione della sapienza.

L’assenza della conoscenza della via della salvezza costituisce il vero limite dell’uomo, costretto a errare

attraverso il dolore, la continua ricerca, il desiderio inappagato, il dissidio e la contraddizione. Nella tragedia

confluisce questo tipo di sapere, connesso all’esperienza dionisiaca. L’enumerazione dei mali e delle

sventure costituisce un motivo costante della poesia tragica. Ma già anche in Omero, che riflette, in

particolare, la visione apollinea del mondo e dell’esistenza, trova posto una tale riflessione. Perciò Dioniso

completa Apollo e colma il limite dovuto a quel margine di oscurità che la luce apollinea non riusciva a

diradare e che era rappresentato dal dolore e dalla morte, nonché dalla incerta raffigurazione del destino

dell’uomo nell’oltretomba. Dioniso vince pure quel margine di oscurità e assicura all’uomo spirituale

l’immortalità e il possesso di una conoscenza piena: egli è, perciò, il dio che colma il limite dell’esistenza e

restituisce l’uomo alla compiutezza armoniosa del “tutto”.

La grande opposizione: “uranico” e “ctonio”

I Greci hanno avuto chiara la distinzione tra il “cielo” (impersonato da Urano) e la “terra” (impersonata da Gea), la

sede delle divinità e quella degli uomini; e che era distinzione tra l’elemento secco, proprio della realtà immutabile,

definita una volta per sempre, e quello umido, proprio delle cose soggette al mutamento.

La cultura greca conosce un’altra grande opposizione: quella tra l’elemento “uranico” e l’elemento

“ctonio”. Il primo rappresenta il principio dell’ordine e della distinzione, il secondo quello del caos e

dell’indistinzione. Possiamo articolare intorno a questa fondamentale coppia di opposti una serie di termini

che, in modi diversi, si riportano a tale dualismo.

Sul piano metafisico, troviamo l’opposizione tra l’unità e la molteplicità, tra il limite e l’illimitato, oppure tra

l’essere e il divenire. Si ha l’idea che lo sviluppo della realtà è basato sul rapporto dialettico tra questi termini.

Da questo punto di vista, l’opposizione che troviamo in Anassimandro (tra l’apeiron e il péras), nei pitagorici

(tra il dispari e il pari, tra il definito e l’indefinito, e così via), in Parmenide (tra l’essere e l’ente) ha una funzione

analoga.

Sul piano cosmologico, il dualismo si riflette, ad esempio, in modo preciso nella distinzione aristotelica tra

la sfera sovralunare e quella sublunare, l’una sede della perfezione e dell’immutabilità, l’altra sede del

divenire, con le cose mutevoli e corruttibili.

Sul piano antropologico, abbiamo l’opposizione tra il principio razionale e quello sensibile, tra l’intelletto e

l’impulso vita, tra la contemplazione delle forme ideali e il piacere illimitato.

Sul piano politico, abbiamo la distinzione tra la sfera pubblica e quella privata, l’una sede della libertà e

dell’uguaglianza civile e giuridica, l’altra sede della violenta affermazione dell’individuo e della necessità

naturale. Così lo spazio pubblico è segnato dall’ordine, dal rispetto della legge, da rapporti armonici e

regolati in vista del bene comune; lo spazio privato, invece, è il campo della competizione sfrenata, della

violenza e della lotta tra gli individui e i gruppi. Inoltre, nell’ambito della città si consegue quella specie di

immortalità che è riservata agli eroi, cioè ai cittadini che si sono distinti per azioni meritevoli di gloria.

Invece nella sfera privata predominano il dolore, la morte e la dimenticanza.

La tragicità della condizione umana sta nel fatto che essa è collocata al centro di questo dualismo e che,

pertanto, è sottoposta alla pressione di forze opposte. Da una parte, l’uomo partecipa dell’ordine uranico (e

in questo senso egli è essenzialmente “politico”), e d’altro lato è esposto alle forze naturali, alla necessità del

lavoro, alla penuria e alla sofferenza. La logica ctonia adotta un modello di “giustizia” basato sul sangue e

sulla vendetta; invece il modello uranico segue la volontà di Zeus (“Dike” impersona questo modello). Il

dramma dell’uomo consiste, dunque, nel fatto che egli è esposto al principio irrazionale della vita

indifferenziata, che lo porta ad agire secondo l’impulso e il desiderio, e in modo che, pur nell’ambito

dell’esistenza ordinata della città, egli non possa mai essere sicuro di essersi comportato secondo giustizia. In

particolare, poi, le forze terrestri talvolta si impadroniscono della città, e allora si scatenano disordini e si

hanno violenti cambiamenti di regime politico: la tirannide, ad esempio, è l’assunzione violenta del potere al

di là dell’ordine stabilito: Così si hanno casi in cui è la stessa avidità di ricchezze (un principio “terrestre”) ad

esercitare il potere. La tragedia greca è la rappresentazione di alcuni accadimenti paradigmatici connessi a

questa condizione contraddittoria dell’uomo. Essa riguarda, specialmente, i fattori ctonii che ostacolano

l’attuazione della giustizia politica ed espongono l’ordine della città alle forze irrazionali che occupano

generalmente la sfera privata.

Il “nomos”: da ordinamento divino a criterio umano

I Greci hanno avuto fin dai tempi più antichi l’idea che l’universo è governato da una legge inflessibile, di cui

ministro era considerato il Fato o la Necessità. Tutto ciò che accadeva era inteso come l’esecuzione di un destino

immodificabile e del tutto estraneo alla volontà degli uomini. L’esperienza politica, con la molteplice articolazione

dell’attività legislativa nelle diverse città, contribuì a diffondere il concetto della origine umana e sapienziale del sistema

di leggi preposto all’ordinamento della società.

Il sostantivo greco nomos, “legge”, dal verbo némein, “spartire”, rimanda a un atto legislativo

fondamentale, cioè a una originaria attribuzione alle cose dell’universo di un proprio “stato”, mediante

l’assegnazione a ciascuna di esse di qualità specifiche, immutabilmente stabilite. Il “nomos” di Zeus,

identificato col principio legislatore, rappresenta, in questo modo, il fondamento di ogni “diritto”, per cui

ogni ente rivendica ciò che gli è attribuito come “proprio” e nessuno può travalicare la condizione

assegnatagli. L’ordine stabilito da Zeus regna sovrano, è veramente il supremo basileus, che mantiene tutto ciò

che sta nel mondo (dèi, uomini, cose) in perfetto equilibrio, sotto il dominio di una legge inflessibile

(qualcosa come un “destino”), configurata come “Moira”. Il senso di questo vocabolo allude, infatti, a un

ordinamento spaziale delle cose in seguito a un’assegnazione per sorteggio (moira, “parte toccata in sorte”:

cfr., ad esempio, Iliade, XV, 195, dove si ricorda come i tre figli di Crono, Zeus, Rea e Posidone, abbiano avuto

in sorte rispettivamente i regni del cielo, della terra e del mare). Così, come è detto in un frammento di

Eraclito, Elios (il sole) segue in cielo un percorso definito e se deviasse le Erinni, guidate da Dike, lo

riporterebbero sulla rotta stabilita, perché la vicenda notte/giorno appartiene all’ordine immutabile

dell’universo. E se i sovrani, nell’esercizio del loro potere, emettono sentenze inique, Zeus stesso infligge

terribili punizioni. Dike, che rappresenta la giustizia nell’ordine del mondo, interpreta i decreti custoditi da

Themis, la quale, a sua volta, amministra le norme legislative poste da Zeus come cardini dell’ordine

cosmico. A Zeus spetta di stabilire la conformità degli istituti umani e delle decisioni politiche alla legge

divina (ad esempio, egli invalida la disposizione di Creonte relativa al divieto di dare sepoltura a Polinice).

La legge così stabilita esclude da ogni cosa l’”indifferenza”: ogni cosa, infatti, è costituita sulla base di

qualità determinate, che la identificano per ciò che è e in modo che non possa trapassare in altro, restando se

stessa. Non si pone una differenza tra ciò che è stabilito per decreto di Zeus e ciò che vale per natura (katà

physin). Con la parola “natura” non si indica altro che l’ordinamento seguito dalle cose stesse, cioè il fatto che

ogni cosa si comporta secondo la legge stabilita. E’ la medesima “dike” che costituisce la matrice di ciò che è

regolare nel divenire universale e di ciò che è “giusto” (legittimo) nella sfera dei rapporti umani. Esiodo ci

rappresenta come i misfatti degli uomini vengano puniti mediante catastrofi naturali: si tratta, infatti, dello

stesso ambito normativo. Solone, invece, in un momento successivo, stabilisce la catena di delitti e punizioni

che si dà nell’ambito della sfera politica, distinguendo i due ordini, quello naturale e quello politico: così i

delitti dei capi che usurpano i beni della comunità provocano la rivolta violenta dei cittadini e la decadenza

della città (Fr. 3, 17-28).

In questo modo, affiora già l’idea di un ordine umano, nel quale sono gli uomini i soggetti che agiscono,

creando lo spazio pubblico della città e successivamente contribuendo, con le loro prevaricazioni, a

corromperlo e, quindi, con gli opportuni interventi (anche punitivi) a ristabilirlo. Il poeta legislatore, infatti, è

consapevole della sua opera, rivolta a porre riparo a una situazione di crisi e a ristabilire un ordine di

giustizia ad Atene. 14 Egli, in particolare, trova in sé quella “misura” che è criterio di azione legislativa e che

viene trasferita nella costituzione politica.15

14

Cfr. Solone, fr. 3 Diehl: “La nostra città, secondo il volere di Zeus e la disposizione d’animo degli dèi immortali,

non morirà mai; una troppo grande custode protende le mani su di essa, Atena dal coraggio inesauribile, figlia della

potenza di Zeus. I cittadini stessi, invece, schiavi della ricchezza, con la loro incoscienza, fanno di tutto per mandare in

rovina la loro potente città; gli intendimenti dei capi del popolo sono contro la misura della giustizia […]. [Essi] non

risparmiano né i beni sacri né quelli dello stato e rubano e rapinano chi di qua chi di là a più non posso, senza osservare

“Ordine” e “misura” nell’universo. L’idealizzazione del mondo sensibile,

le geometria e l’inizio del processo di matematizzazione della natura.

L’idea che l’universo è costituito “secondo ordine, peso e misura”appartiene all’esperienza culturale più antica ed è

comune a diversi ambiti di civiltà. Infatti gli uomini vengono a contatto, dapprima, con il regolare, alterno ciclo delle

stagioni, del giorno e della notte, della stessa nascita e morte degli esseri che popolano la terra. Questa comune

esperienza si è, progressivamente, rafforzata e arricchita di elementi di misurazione esatta, attraverso l’osservazione del

periodico ritorno delle stelle alle medesime posizioni in intervalli determinati, matematicamente calcolabili, dunque. e

oggetto di studio. L’astronomia può dirsi la prima scienza esatta, fondata su dati di calcolo numerico. I numeri

divennero così oggetto di studio a sé e sono stati considerati come base di ogni realtà e di ogni accadimento.

Proclo, nel suo commento a Euclide, riporta un giudizio di Eudemo, secondo il quale Pitagora avrebbe

per primo elevato la matematica alla dignità di “disciplina libera” (eleuthéra paidéia), risalendo ai suoi

princìpi e trattandone i problemi in modo puramente teorico. Oggi si riconosce che le nozioni matematiche,

che nelle altre culture ebbero uno sviluppo essenzialmente “pratico”, divennero per opera dei greci oggetto

di speculazione scientifica.

i venerandi capisaldi di Giustizia. […] Allora si apre fra i cittadini una ferita che coinvolge ognuno e la città precipita

nella vergogna della schiavitù, mentre si ridestano la discordia civile e la guerra a far perire l’amore e la giovinezza di

tanti. Per opera di fomentatori di discordia, infatti, in breve la città si disgrega mentre si formano le fazioni care a chi

non ama la giustizia. […] Questo l’animo mi comanda d’insegnare agli Ateniesi, che un cattivo ordinamento appresta

alla città una massa di sventure, la buona costituzione invece rivela tutte le possibilità di rodine e regolarità e sovente

riesce a incatenare gli ingiusti; appiana le asperità; pone fine all’ingordigia, annebbia la prepotenza, dissecca i germogli

dell’insano delirio, raddrizza i giudizi fraudolenti, addolcisce i frutti dell’orgoglio, fa cessare le opere della discordia,

rende innocui i rumori della contesa deforme; tutto, nella buona costituzione, è per gli uomini regolato secondo la retta

misura”. Solone, quindi, illustra i punti fondamentali della sua opera di legislatore (fr. 5): “Ho concesso al popolo tante

prerogative quanto bastava, senza togliergli nulla di quel che gli era dovuto e senza esagerare; mi preoccupai anche di

coloro che avevano in mano il potere ed erano segnati a vista per la ricchezza, perché non accadesse loro nulla di

sconveniente. E mi posi, fermo, come uno scudo impenetrabile per entrambi, per non permettere che nessuno dei due

partiti ottenesse una vittoria tale da sconvolgere le proposizioni della giustizia. […] in questo ordinamento il popolo

potrà seguire vantaggiosamente i reggitori, non troppo lasciato a se stesso e non troppo oppresso; infatti l’ingordigia

genera dismisura e prepotenza, quando un benessere troppo largo si accompagni a uomini che non abbiano una mente

regolata”. Come si vede, qui il merito di un giusto ordinamento e di una vita cittadina armonica è attribuito

all’equilibrio umano, così come alla mancanza di “misura” nello spirito degli uomini è ascritta la decadenza della città

nel disordine e nella discordia. In realtà, qui affiora il concetto dell’uomo che è capace di costituire, da sé, “misura”

dell’ordine cittadino. Il legislatore non fa altro che esplicare questa capacità, che egli possiede in un grado eminente.

15

Come osserva Aldo Masullo, il passaggio da una concezione “teologica” del diritto a una concezione

“antropologica” si compie allorché si scopre nell’uomo stesso un criterio di “misura”: “Per difendere l’umanità

dell’uomo dalla prevaricazione religiosa, senza gettarla nella pulviscolare dispersione della mera effettualità, anziché

sopprimere la distinzione tra la dimensione effettuale e quella normativa, bisogna scoprirne la mediazione o nesso

dialettico nell’uomo medesimo, nel faticoso lavoro comune con cui gli uomini costruiscono le relative stabilità della

cultura. Si tratta insomma non di negare lo scarto tra il fatto e il valore, tra la natura sempre individuata e differente e

l’universale, tra le cose e azioni da misurare e la misura con cui misurarle, ma di cercare nell’ambito stesso dell’uomo

l’origine della misura. O, se si vuole usare un’espressione irreligiosamente religiosa, si tratta di cercare nell’umano

stesso, e non fuori di esso, il divino, che è appunto quella religiosità che fece accusare d’irreligione il Socrate platonico”

(Metafisica, Milano 1980, p. 48).

La fondazione scientifica della matematica (specialmente della geometria) avviene nell’ambito di un

atteggiamento speculativo che investe tutti gli aspetti della cultura. Il Cassirer la riporta a un concetto che

nella cultura greca costituisce la categoria fondamentale in virtù della quale sono interpretati tutti i processi

fisici e umani: il concetto di “misura” o di “limite”, che è l’espressione tipica di una visione razionalistica

(“apollinea”), rivolta a definire, comprendere esattamente, contemplare in forma di figure idealizzate gli

aspetti mutevoli del mondo.16 Husserl ha analizzato in modo esemplare il processo di fondazione del

pensiero geometrico a partire dalla tendenza alla definizione di forme ideali, intese come espressioni razionali

del limite. La geometria nasce da una idealizzazione delle forme esperite nel mondo fisico direttamente

intuito. In questo mondo noi esperiamo forme corporee, che possono essere liberamente plasmate

dall’immaginazione; ma questa non può che trasformare le forme sensibili in altre forme sensibili; invece il

pensiero geometrico compie l’idealizzazione completa di quelle forme, il loro assoluto “perfezionamento”.

Le “forme pure” corrispondono alle forme spazio-temporali assolutamente idealizzate, cioè proiettate in uno

spazio ideale. 17

Poiché l’universo delle forme geometriche è una realtà esattamente pensabile e determinabile in tutte le

sue parti e strutture, esso finì presto per costituire l’oggetto privilegiato di ogni scienza rivolta all’esattezza e

all’onnicomprensività (l’epistéme medesima). L’universo delle forme geometriche si presenta, così, come

l’oggetto proprio di ogni pensiero che cerca di oltrepassare la sfera mutevole del sensibile e di raggiungere la

sfera immutabile dell’ideale, che è fatto coincidere con lo stesso essere in sé. L’idea di un’epistéme globale,

configurata come scienza matematica dell’intero reale, si precisa in modo netto nei pitagorici.

Giorgio de Santillana ha rintracciato l’idea dello spazio puro in Parmenide, il quale, come è noto, definisce

l’essere come continuo.18 Egli, da un esame attento del testo, desume il concetto di “puro spazio geometrico”,

sul quale si fonderà la geometria euclidea.19 Infatti, questa geometria richiede che lo spazio abbia le tre

proprietà indicate da Parmenide, cioè: 1) sia continuo; 2) sia uguale, completamente omogeneo, in modo che

le figure possano essere spostate liberamente da luogo a luogo senza che si alterino le loro proprietà

geometriche; 3) sia isotropo, ossia lo stesso in tutte le direzioni, cosicché le figure possano essere ruotate

senza che in esse avvengano mutamenti.

Col concetto del “continuo”, Parmenide superava le difficoltà connesse all’atomismo numerico dei

pitagorici. Perciò, proprio il filosofo dell’essere sviluppa per primo una riflessione logica sull’idea di

numero, riuscendo a concepire un “continuo” come substrato del numero stesso.20 Il concetto di “continuo”

16

“Ciò che rendeva i greci capaci di possedere questo tesoro nascosto nella geometria è il fatto che il concetto di

misura sta al centro di tutto il loro pensiero e del loro modo di concepire l’universo. Questo concetto non è limitato ad

un campo particolare e non si esaurisce in applicazioni speciali: esso comprende l’essenza del pensiero dell’essere. E’

compito di ogni conoscenza trovare il limite e la misura delle cose, il péras nell’apeiron. Ma il concetto di misura

oltrepassa di molto questa funzione puramente intellettuale. Esso rappresenta non solo il nucleo di ogni ordine cosmico,

ma anche di ogni ordine umano: sta al centro dell’etica, come pure della logica. Per i pensatori greci più antichi i due

aspetti del concetto di misura non sono ancora distinti. Eraclito vede nel concetto di misura (métron)il legame che

unisce il divenire del mondo e l’esistenza umana: tutti e due cadrebbero nel caos, se non fossero legati da misure

rigorose” (E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, tr. it., Torino 1961, vol. IV, p. 82).

17

“Al posto della prassi reale – sia di quella attiva, sia di quella che considera le possibilità empiriche e ha a che fare

con corpi empirici e reali-possibili – abbiamo ora la prassi ideale di un ‘pensiero puro’ che si mantiene esclusivamente

nel regno delle pure forme-limite […]. Ma questa prassi matematica ci permette di attingere ciò che ci è negato nella

pratica empirica: l’’esattezza’; perché, per le forme ideali, sorge la possibilità di determinarle in un’assoluta identità

[…]. Da questo punto di vista esistono singole forme privilegiate, come, ad es. le linee rette, i triangoli, i cerchi. E’ però

possibile – ed è stata questa la scoperta da cui è nata la geometria – costruire grazie ad esse, che sono generalmente

disponibili, forme elementari privilegiate e non soltanto, mediante operazioni attuabili con esse, sempre nuove forme

univocamente e intersoggettivamente determinate grazie al metodo che le genera. Perché infine si dischiuse la

possibilità di costruire tutte le forme ideali pensabili in generale mediante un metodo a priori onnicomprensivo e

sistematico” (E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, tr. it., Milano 1961, pp. 5556).

18