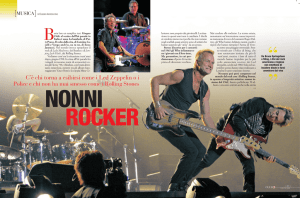

SHINE A LIGHT

Rock’n’Roll Circus

Fabio Pezzetti Tonion

Music is a language that doesn’t speak in particular words. It

speaks in emotions, and if it’s in the bones, it’s in the bones.

Keith Richards

Is it only rock’n’roll?

Di indizi per capire quale sia il segreto dei Rolling Stones, che a più di quarant’anni

dall’esordio infiammano ancora la scena rock

internazionale, il film di Scorsese ne fornisce a

sufficienza e alla fine ci si domanda

se sia

davvero necessario cercare la formula di uno

spettacolo di cui la cinepresa restituisce con

scintillante evidenza l’intima e vibrante potenza.

Di queste tracce di un percorso ininterrotto ci

piace

però

elencarne

tre,

quelle

che

maggiormente ci hanno colpito e che più di altre

rappresentano un momento di riflessione all’interno di un film-concerto pirotecnico che sembra

voler mettere al bando ogni riflessione sul gruppo e la sua musica1 ed entrare prepotentemente nella

carne e nel sangue degli spettatori per trasmettere il sacro verbo di quel rock di cui i Rolling Stones

sono (nel bene come nel male) gli indiscussi sacerdoti e custodi.

Keith Richards, rispondendo a chi gli chiede chi sia il chitarrista migliore tra lui e Ronnie

Wood, proclama che presi singolarmente sono entrambi abbastanza scarsi, ma quando suonano

insieme valgono quanto dieci chitarristi. Qui c’è il senso del gruppo, la magica unione alchemica di

personalità tanto diverse che vibrano all’unisono dello stesso diapason, quello del blues e del rock.

Va bene lo spettacolo, ma alla fine quello che interessa davvero è la musica.

1

Sul fatto che la band prima agisca e poi si fermi a pensare è interessante la dichiarazione di Ron Wood, secondo cui «i

Rolling Stones avrebbero potuto implodere molte volte, date le diverse personalità dei suoi membri. Ma il motivo per

cui la band non è mai andata in pezzi è che non passiamo tantissimo tempo seduti a farci domande o esaminare e

analizzare la scaletta dopo lo show». Cfr. Dora Loewenstein e Philip Dodd (a cura di), According to The Rolling

Stones, tr. it., Milano, Mondadori, 2003, pp. 330-331.

www.turindamsreview.unito.it

1

E ancora, in un film che concentra l’attenzione sulla coppia Jagger-Richards, è bello vedere

come la cinepresa indugi sul batterista Charlie Watts, aprendo allo spettatore una dimensione più

riflessiva e pacata sulle dinamiche del gruppo e sul suo ruolo di macchina spettacolare. Se Jagger,

Richards (e in misura minore Wood) sono la facciata degli Stones e in quanto tali sono

maggiormente sottoposti alla pressione del cliché e delle aspettative del pubblico, Watts è il solido

professionista conscio del proprio ruolo, capace di rapportarsi alle situazioni in modo analitico e

“distaccato”. Guarda in faccia la realtà, sorride e continua indefesso a tenere il tempo sull’hit-hat,

anche se ha volte si legge sul suo volto una fatica e una stanchezza che lo riportano (e con lui tutto

il gruppo) ad una dimensione umana e concreta della musica.

È evidente: da una parte c’è lo

spettacolo e dall’altra ci sono gli uomini, con

la loro forza e le loro debolezze. I fans forse

vogliono solo vedere e godere del primo, ma

Scorsese riesce – seppure a tratti – a regalarci

uno sguardo sull’uomo che si trova dietro ad

ogni musicista. La bellezza e il segreto di un

film come questo, che a una visione distratta

può apparire come una semplice (seppur

tecnicamente formidabile) registrazione di

una performance musicale, si trova proprio in

questa ricerca dei tratti di umana semplicità dei musicisti, in questo scrutare e indagare con affetto i

volti sudati e sfatti, i corpi che combattono contro il peso degli anni, in questo mettere in primo

piano la generosa fatica di chi ha fatto della musica e dello spettacolo un mestiere, ma che ha

ancora la capacità – magari per brevi eppure intensissimi momenti che ripagano la loro attesa – di

donare emozioni perpetuando un rito che si ripete da quattro decenni e che ha portato

all’edificazione della leggenda della “più grande band di rock’n’roll del mondo”2.

Da questo punto di vista, non si può che concordare con Scorsese, che si avvicina al

fenomeno Stones né da musicista né da esperto, ma da semplice appassionato. All’inizio di Shine a

Light, nelle convulse sequenze che mostrano la preparazione delle riprese dei concerti che la band

inglese ha tenuto al Beacon Theatre di New York il 29 ottobre e 1° novembre 2006, parlando con

2

Il paragone più appropriato che ci viene alla mente è Neil Young: Heart of Gold (2006) di Jonathan Demme, in cui la

dimensione concertistica si presta ad essere un trampolino di lancio per un ritratto affettuoso e partecipe di un Neil

Young invecchiato e malato ma ancora totalmente percorso e fatto vibrare dalla passione per la musica. Anche in

questo caso siamo lontani dal tono asettico (o peggio, volutamente celebrativo) che simili operazioni hanno come

corollario: se l’oggetto del film è il concerto, il suo soggetto è la ricerca dell’uomo, al di là della facile retorica dello

sguardo sul musicista.

www.turindamsreview.unito.it

2

uno dei suoi collaboratori che gli fa presente che data l’alta temperatura sviluppata dai riflettori

Mick Jagger non può stare fermo davanti agli stessi per più di una decina di secondi, Scorsese

sottolinea che «no, non possiamo dar fuoco a Mick Jagger». Non si può incendiare una leggenda. E

i Rolling Stones sono ancora una leggenda. Sarà perché non hanno mai voluto crescere e dunque

non si sono mai dovuti confrontare con il destino che Pete Townshend dei The Who prospettava in

My Generation, quel «I hope I die before I get old» che, sebbene abbia segnato il ribellismo

giovanile degli anni Sessanta, gli Stones hanno sempre irriso (o meglio ignorato) impegnati

com’erano a vivere. Anche per questo, nonostante tutto e tutti, le Pietre Rotolanti sono per il regista

italo-americano la migliore sintesi possibile di musica e spettacolo attualmente sulla piazza. E a

Scorsese (che ha fatto della riflessione e della pratica del cinema in quanto spettacolo bigger than

life uno dei capisaldi del suo essere cineasta) questa sintesi non poteva passare inosservata, tanto da

ricercare l’occasione propizia per trasformarla in uno spettacolo che abbandona i soliti venues per

essere offerto agli spettatori delle sale cinematografiche. L’esperienza offerta al pubblico

cinematografico e ai fans del gruppo va oltre la dimensione concertistica e puramente musicale: in

effetti l’operazione scorsesiana sancisce – certificandola con il suo imprinting autoriale – quello

che potremmo definire lo statuto ontologico stonesiano, quello che ha permesso al gruppo di Mick

Jagger di incarnare la musica nell’immagine e ha creato lo stereotipo della rock band e della

rock’n’roll way of life.

Still got the blues: shelter from the storm

L’amore di Martin Scorsese per la musica è risaputo e i suoi film trasudano letteralmente di

questa passione: è vero che l’utilizzo di determinate canzoni è funzionale alla creazione di

un’atmosfera o dello spirito di un periodo della storia della società americana che il regista ha

indagato nei suoi film ma è altrettanto evidente come Scorsese lavori sul lato emozionale di

musiche che sente vicine da un punto di vista biografico. Per questo non stupisce che abbia deciso

di realizzare un film sui Rolling Stones (anagraficamente sui coetanei) aggiungendo un altro

tassello a quel mosaico della propria filmografia dedicata a documentare generi, stili e musicisti che

hanno nutrito il suo immaginario. Quando lavora a film incentrati sulla musica, il compito che

Scorsese si propone è quello di essere un testimone sincero e emotivamente coinvolto per poter

diffondere il soggetto della sua indagine (e del suo amore) ad un pubblico formato non solo da

appassionati.

www.turindamsreview.unito.it

3

Nel documentario Feel Like Going Home (2003) è evidente la volontà di andare oltre lo

statuto spesso “leggendario” che il blues e le sue origini assumono, per indagare con scrupolo

storico e quasi etnomusicologico la formazione di uno stile che ha percorso trasversalmente la

cultura e le forme musicali americane fino a

diventare un linguaggio universale, capace

di mettere in relazione musicisti provenienti

dalle aree geografiche più diverse. A

differenza di Wim Wenders, che con Soul of

a Man (L’anima di un uomo, 2003) “legge”

il blues attraverso le vite esemplari di alcuni

suoi protagonisti non riuscendo però a

liberarsi da un approccio quasi mitopoietico,

Scorsese è interessato all’essenza (e all’essenzialità) dello stile, quella in cui vede davvero «l’anima

dell’uomo». Nel rapporto scorsesiano cinema-musica, il blues – con il suo mettere al centro la

singolarità di una situazione umana capace però di sollecitare le intime corde di ognuno – è il

codice genetico che dona vitalità, passione, rabbia e dolore ad una filmografia che ha come

soggetto privilegiato la crisi del singolo. È allora ovvio che Scorsese abbia ricercato, nei suoi film

musicali, di confrontarsi con artisti che nella propria formazione abbiano esperito il blues,

definendo il proprio linguaggio a partire dal confronto con questo stilistico e morale.

In No Direction Home: Bob Dylan (2005) a venire proposto è un ritratto dell’evoluzione

musicale e personale del menestrello di Duluth, con al centro la svolta elettrica e il “tradimento di

Newport”, con il passaggio dallo status di guida morale di una nazione (ancorato all’hic et nunc

dell’attualità politica e sociale) a quello di poeta in apparenza lontano dalle istanze più urgenti della

società. Un passaggio che, al di là della facile accusa del “tradimento” rivolta dalle fasce più

tradizionaliste del suo pubblico, ha ridefinito le forme della cultura musicale popolare incidendo in

maniera radicale anche nella carne viva di una quotidianità che veniva aperta a nuove visioni.

Dylan ha reso tangibile la presenza della poesia nella vita di tutti i giorni, attraverso una musica di

immediata presa e forza seduttiva, obliqua e viscerale, capace di parlare sia al cuore che al cervello.

In Dylan, Scorsese trova non tanto il poeta o l’autore di canzoni che hanno segnato la storia della

musica americana degli anni Sessanta, quanto un personale Virgilio che lo (ri)accompagna in un

viaggio nella memoria della propria giovinezza e della propria formazione. Un viaggio personale –

come personali sono sempre i viaggi intrapresi da Scorsese – in un tempo perduto di cui va

preservato il ricordo, perché si ha la coscienza che quella stagione è irrimediabilmente terminata.

www.turindamsreview.unito.it

4

È quello che accade anche con L’ultimo valzer (The Last Waltz, 1978) che, già nel titolo

crepuscolare e velato di tristezza elegiaca, rende perfettamente l’idea del congedo che il gruppo di

Robbie Robertson prende da un’epoca

che non tornerà più. È per questo che

Shine a Light, seppur simile da un punto

di

vista

strutturale

(ovvero

la

registrazione filmata di un’esibizione

live), è profondamente diverso dal film

che documenta l’ultimo concerto della

Band. Quello dei Rolling Stones non è

un concerto di commiato, ma solo

l’ennesima tappa di un neverendig tour

che li porta, sera dopo sera, a celebrare i

fasti del rock in una dimensione in cui il

tempo cronologico ha smesso di scorrere. Come in un rito, non esiste passato o futuro, ma un eterno

e immutabile presente. Per questo Scorsese non ha realizzato un documentario sui Rolling Stones

sulla falsariga di quello dedicato a Dylan: l’autore di Idiot Wind è già storia e il suo percorso può

essere analizzato con uno sguardo retrospettivo, mentre Jagger & co. non accettano il peso del

tempo e ripropongono costantemente uno show che li pone al di fuori del tempo, delle mode, dei

cambiamenti musicali e sociali3. Anche i materiali d’archivio utilizzati lavorano a definire lo statuto

di una band che sembra consustanziale alla storia stessa del rock e il tenore di tutte le interviste è

quello di chi ha sempre saputo che avrebbe continuato a calcare i palchi accettando

consapevolmente il rischio di trasformarsi nella propria caricatura. Scorsese ne è forse consapevole,

ma da uomo di spettacolo qual è accetta la sfida e riesce a (ri)creare un evento che non ha il sapore

spesso amaro della nostalgia, ma la gioia di una festa ininterrotta.

Benché scontato, è proprio il clima di gioia e di festa che pervade tutto il film (anche la

scelta dei materiali di repertorio esclude volutamente le fasi più “oscure” e difficili per la band4) a

lasciare a tutta prima interdetti, viziati come si è dalla relazione virtuale Scorsese-Rolling Stones

posta in essere dall’uso delle canzoni del gruppo nelle colonne sonore dei film del regista italo3

Va comunque sottolineato come i precedenti documentari musicali di Scorsese hanno come soggetto forme musicali e

musicisti americani, che diventano la lente attraverso la quale non solo osservare l’evoluzione della musica, ma anche

la società e la cultura americana. Per questo nell’opinione di chi scrive il regista ha preferito confrontarsi con un film

che documenta una performance, piuttosto che realizzare un documentario nello stile di No Direction Home dedicato a

un gruppo inglese.

4

Per esempio non ci sono accenni a Brian Jones, Mick Taylor e Bill Wyman, che pure hanno avuto un posto di rileivo

all’interno delle dinamiche della band. Ciò non fa che ribadire l’assoluta coscienza che il “tempo stonesiano” è il

presente, quel presente che viene attualizzato nella performance musicale.

www.turindamsreview.unito.it

5

americano. Facciamo un esempio piuttosto emblematico di questo rapporto: «Oh, a storm is

threat'ning/My very life today/If I don't get some shelter/Oh yeah, I'm gonna fade away». Si tratta

della prima strofa di Gimme Shelter, brano che apre l’album Let It Bleed (1969) e che Scorsese ha

utilizzato in Goodfellas (Quei bravi ragazzi, 1990), Casinò (1995) e The Departed (The Departed –

Il bene e il male, 2006). Come sottolinea Jagger, «that's a kind of end-of-the-world song, really. It's

apocalypse; the whole record's like that»5. E il tono apocalittico del brano è ben colto dal regista,

che lo utilizza per definire da un punto di vista sonoro ed evocativo lo stato terminale dei mondi e

dei personaggi che descrive, quei personaggi che non trovano (o non vogliono trovare) rifugio e

sono spazzati via dalla tempesta che si abbatte sulle loro vite: il vitalismo stonesiano, la volontà di

potenza del rock trova in questo brano – e nell’uso che il regista ne fa – la propria contropartita

dolorosa, il proprio lato oscuro. Da un regista che specchia la propria vita nel cinema non ci si può

che aspettare l’amore e il rispetto per una band che riflette se stessa nel rock e che della vita e del

rock sa evocare i demoni.

Lascia forse un po’ deluso lo

spettatore

scorsesiano

il

mancato

inserimento in scaletta di un trade-mark

del suo cinema come Gimme Shelter, ma

il concerto documentato da Scorsese si

muove in una direzione diametralmente

opposta a quella in cui procedono i film

in cui il brano è parte integrante di un

preciso disegno tematico e morale. Messi

dunque da parte i toni crepuscolari e apocalittici, ciò che interessa al regista e al gruppo (che ci

sentiamo di poter definire co-autore in tutto e per tutto), è lasciare il segno tangibile di una

performance organicamente, musicalmente e tecnicamente perfetta. Se è testimonianza di un

congegno ad orologeria che non perde un colpo, il regista – come abbiamo già sottolineato – si

lascia andare ad improvvise svisate che documentano il lato più tangibilmente umano della band:

fatica, sudore, coscienza di interpretare un ruolo. È la vita che scorre con il peso del tempo quella

che impressiona la pellicola, quella che si può scorgere se ci si distrae e se per un attimo non si

presta attenzione alle corse di Jagger, alle pose studiate di Richards, al turbinoso intreccio dei riffs

delle chitarre.

Scorsese asseconda come può il progetto stonesiano, realizzando con la sua equipe un filmconcerto che non lesina certo sui mezzi o sulla generosità dell’approccio, ma che ha il difetto di

5

Cfr. Jann Wenner, "Jagger Remembers", in « Rolling Stone», 14 dicembre 1995.

www.turindamsreview.unito.it

6

tutti i film di questo genere: quello di essere una testimonianza visiva e sonora di un evento

performativo che necessita di un coinvolgimento fisico diretto per poter essere apprezzato e goduto

al meglio. A parte questo appunto, i fans dei Rolling Stones hanno materiale di primissima qualità

sul quale esercitare una fine esegesi critica, di quella che sanno fare solo i grandi appassionati di

musica rock (come ci insegna Nick Horby in Alta fedeltà), discutendo la scelta della scaletta, dei

suoni e degli arrangiamenti dei brani e lustrandosi gli occhi con riprese di sfavillante perfezione

tecnica unite ad un montaggio implacabile e metronomico. E, a parte alcune discutibili e scusabili

concessioni al music business fatte per accontentare un po’ tutte le tipologie di pubblico

(l’esibizione con Buddy Guy per gli appassionati del blues, quella con Jack White per il pubblico

alternativo ma à la page e quella con Christina Aguilera per soddisfare i gusti più pop), la partenza

al fulmicotone con Jumping Jack Flash, il rituale di Sympathy for the Devil, la tranquillità con cui

Charlie Watts (con Richards forse il vero mastermind dietro il sound stonesiano) sostiene

ritmicamente l’intera esibizione dimostrandosi al contempo il componente del gruppo più

distaccato dal clima celebrativo della serata, il rock rapace di Brown Sugar, le smorfie e le corse di

Jagger, sono momenti di grande spettacolo di una band che vive all’ombra ingombrante di un

passato portato sul palco sera dopo sera.

Per Scorsese forse si è trattato solo di togliersi una soddisfazione e rendere un affettuoso

omaggio ad uno dei gruppi i cui brani sono maggiormente presenti nelle colonne sonore dei propri

film e che hanno segnato la sua giovinezza, ma è comunque divertissement di classe che pochi

registi possono permettersi, se si considera che la distribuzione nelle sale di un film-concerto è una

pratica quasi del tutto abbandonata dalle politiche distributive delle majors cinematografiche e

discografiche. Per noi del pubblico si tratta pur sempre di due ore di rock suonato ai massimi livelli.

E di questi tempi non è poco.

www.turindamsreview.unito.it

7