DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

(ART. 5 comma 2 DPR n. 323 del 23 luglio 1998)

CLASSE V D

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Anno scolastico 2015/16

INDICE

Premessa ......................................................................................... Pag. 2

Profilo del corso e quadro orario .......................................................... Pag. 2

Composizione del Consiglio di Classe .................................................... Pag. 6

Presentazione della classe .................................................................. Pag. 7

Elenco candidati della classe ............................................................... Pag. 10

Obiettivi ........................................................................................... Pag. 11

Metodi e strumenti ............................................................................ Pag. 11

Verifiche, Valutazione ........................................................................ Pag. 12

Tabella corrispondenza voti-livelli tassonomici………………………… ................. Pag 12

Griglie di valutazione prove……………………………………………………… ................. Pag. 14

Attività didattico-disciplinari ................................................................ Pag. 22

Simulazioni terza prova…………………………………………………………………………………. Pag.65

Allegato riservato( parte integrante del presente documento)

PREMESSA

Il documento è formulato in ottemperanza al DPR n. 323 del 23 Luglio

1998 ed ha lo scopo di mostrare il percorso formativo e didattico dell’ultimo anno di corso .

Vengono esplicitati :

-

i contenuti disciplinari ;

-

i metodi e i mezzi;

-

gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità;

-

i criteri e gli strumenti della misurazione e della valutazione

( indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi

e per l’attribuzione dei voti);

-

le tipologie delle prove utilizzate;

-

le attività curriculari ed extracurriculari, le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Il documento è elaborato per la commissione di esame, anche per la

predisposizione della terza prova, in coerenza con l’azione educativa e

didattica realizzata in questo ultimo anno di corso.

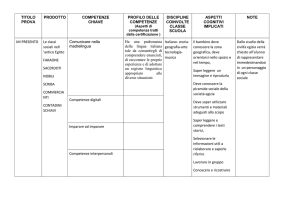

PROFILO DEL DIPLOMATO IN ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA E

QUADRO ORARIO:

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL

SETTORE TECNOLOGICO

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di

seguito specificati in termini di competenze.

•

•

•

•

•

•

•

•

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai

fini dell’apprendimento permanente.

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro

corretta fruizione e valorizzazione.

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire

2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di

riferimento per le lingue (QCER).

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere

individuale e collettivo.

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi

produttivi e dei servizi.

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a

situazioni professionali.

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni

sociali e naturali e per interpretare dati.

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e

approfondimento disciplinare.

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL

SETTORE TECNOLOGICO

Quadro orario

ore

DISCIPLINE

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica

Diritto ed economia

Scienze integrate (Scienze della Terra e

Biologia)

Scienze motorie e sportive

Religione Cattolica o attività alternative

Totale ore annue di attività e

insegnamenti generali

Totale ore annue di attività e insegnamenti

di indirizzo

Totale complessivo ore annue

1°

biennio

2° biennio

5° anno

secondo biennio e quinto anno costitui- scono un percorso

formativo unitario

1^

2^

3^

4^

5^

132

99

66

132

66

132

99

66

132

66

132

99

66

99

132

99

66

99

132

99

66

99

66

66

66

33

66

33

66

33

66

33

66

33

660 660 495

495

495

396 396 561

561

561

1056 1056 1056

1056

1056

3

indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”

Profilo

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:

•

•

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei

sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione

e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione,

conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e

collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.

È in grado di:

•

•

•

•

•

•

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici

complessi;

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e

apparati elettronici;

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese

relativamente alle tipologie di produzione;

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti

alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli

impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul

lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei

prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed

Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di

competenze.

1– Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature

elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

2 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura

per effettuare verifiche, controlli e collaudi.

3 – Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione

e interfacciamento.

4 – Gestire progetti.

5 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

6 – Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di

applicazione. 7 – Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi

automatici.

4

Quadro orario

“ ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” : ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI

OBBLIGATORI

ore

2° biennio

5° anno

1°

DISCIPLINE

biennio

secondo biennio e quinto anno costitui- scono un

percorso formativo unitario

1^

2^

3^

Scienze integrate (Fisica)

di cui in compresenza

Scienze integrate (Chimica)

di cui in compresenza

Tecnologie e tecniche di rappresentazione

grafica

di cui in compresenza

99

66*

99

66*

99

99

99

Tecnologie informatiche

99

di cui in compresenza

Scienze e tecnologie applicate **

66*

4^

5^

99

66*

99

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “ ELETTRONICA” , “ ELETTROTECNICA” ED

“ AUTOMAZIONE”

Complementi di matematica

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici

ed elettronici

33

33

165

165

198

231

132

198

165

198

165

231

132

165

198

165

198

561

561

561

1056

330*

1056

ARTICOLAZIONI “ ELETTRONICA” ED “ ELETTROTECNICA”

Elettrotecnica ed Elettronica

Sistemi automatici

ARTICOLAZIONE “ AUTOMAZIONE”

Elettrotecnica ed Elettronica

Sistemi automatici

Totale ore annue di attività e insegnamenti di

396 396

indirizzo

di cui in compresenza

264*

Totale complessivo ore

1056 1056

561*

1056

5

INSEGNANTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

LINGUA E LETTERE ITALIANE-

MARRANCA ROSANNA

STORIA

LINGUA STRANIERA (INGLESE)

MULE’ AMALIA

MATEMATICA

FORNASERO RENATO

SISTEMI AUTOMATICI

FALZONE MICHELE

LABORATORIO SISTEMI AUT.

SACCO CARMELINDA

T.P.S.E.E.

BONSIGNORE SALVATORE

ANTONIO

LABORATORIO DI T.P.S.E.E

VALENZA VINCENZO

ELETTROTECNICA ED

ELETTRONICA

MARCIANO’ DAVIDE

LAB.

ELETTROTECNICA

ED

MEDICO ISIDORO

ELETTRONICA

RELIGIONE

LIPARI FRANCESCO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

SARDO FERNANDO

SOSTEGNO

ALESSANDRO MARILENA

SOSTEGNO

CARLETTA GRAZIELLA

SOSTEGNO

CORVO MICHELE

SOSTEGNO

TRAMONTANA MICHELE

SOSTEGNO

CAMMARATA DARIO

COORDINATORE: MARRANCA ROSANNA

DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa ZURLI LAURA

6

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 25 alunni, 24 del nucleo originario della IV D dello scorso anno,

cui si è aggiunto un alunno diversamente abile che segue una programmazione differenziata e

ripete la quinta.

Dal punto di vista del corpo insegnante, gli alunni hanno potuto contare su una sostanziale

continuità didattica.

La classe, composta per lo più da pendolari, si è presentata eterogenea per livelli culturali e

per vissuto scolastico. Il comportamento in classe è stato caratterizzato da un atteggiamento

vivace ma generalmente responsabile.Il lavoro in classe per la maggior parte degli alunni è

stato influenzato da un interesse accettabile per le attività proposte: la motivazione positiva in

qualche caso ha stimolato approfondimenti concettuali e livelli di apprendimento soddisfacenti.

In altri casi le attività

svolte in classe non hanno dato seguito ad un puntuale studio delle

discipline e, pertanto, le conoscenze si sono limitate ad un livello generico e superficiale. I

contenuti proposti sono stati adeguati alle reali possibilità degli alunni e alcune parti di

programma sono state sintetizzate e semplificate al fine di consentire, anche a coloro che

mostravano maggiori difficoltà, di raggiungere gli obiettivi della programmazione.

Dal punto di vista didattico - formativo si è costruito un percorso di progressiva autonomia

nel metodo di studio. Un gruppo di alunni, non sempre organizzato, si è sottratto alle verifiche

o vi si è sottoposto tardivamente.

La frequenza è stata assidua e solo un paio di alunni sono stati richiamati per aver sfiorato,

in alcuni momenti dell'anno, il 20% del monte ore di assenze.

Un esiguo gruppo si è distinto positivamente per l’impegno nello studio e la partecipazione alle

attività

extracurriculari

ed

ha

consapevolmente

appreso

i

contenuti

presi

in

esame,

partecipando ad un dialogo critico.

I docenti hanno avuto modo di indirizzare gli alunni verso un’impostazione multidisciplinare con

l’individuazione di collegamenti tra i contenuti e con la trasversalità delle competenze.

Il docente di Matematica è stato

all'unanimità designato per il suo curriculum a svolgere il

modulo sperimentale CLIL in lingua inglese.

Nella maggior parte degli alunni è quasi sufficiente la capacità di comprensione autonoma del

messaggio testuale a livello di fruizione e la tecnica della produzione scritta di testi ed esercizi,

anche se molti di loro hanno limitate abitudini di lettura e usano spesso il dialetto per

comunicare tra loro:ciò penalizza le competenze linguistiche, se non a livello di comprensione,

certamente a livello espressivo. Per questo è stata linea comune del C.d.C. valorizzare la

coerenza del messaggio e la capacità di elaborarlo in modo personale. Risulta sufficiente la

capacità di progettare, realizzare e gestire il lavoro proposto nell’ambito delle discipline

7

tecniche.

Hanno frequentato la classe due alunni diversamente abili: uno ha frequentato assiduamente,

ha potuto contare sulle ore dell'insegnante

di sostegno ed ha seguito un Piano Educativo

Individualizzato non riconducibile ai programmi ministeriali e adottato ai sensi dell’art.14

dell’O.M. del21/5/2001 N°90. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i voti riportati sono

relativi unicamente allo svolgimento del P.E.I. Un altro alunno diversamente abile con

programmazione differenziata ha frequentato saltuariamente per motivi di salute, pertanto non

ha, ad oggi, pienamente raggiunto tutti gli obiettivi del PEI. Le valutazioni di entrambi gli

alunni in questione sono riferite esclusivamente agli obiettivi del PEI, redatto ai sensi

dell'art.13 comma 4 O.M. 80 del 29/3/95. Secondo quanto stabilito dal D.P.R.N°323 del

23/7/98, art.13 e successive modifiche ed integrazioni, essi potranno acquisire un "Attestato di

credito formativo" previsto per gli alunni diversamente abili che non conseguono il diploma di

Esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore. A tal fine il

C.d.C. chiede alla Commissione d'esame che vengano preparate per questi alunni delle prove

differenziate, coerenti con il percorso didattico realizzato durante l'anno, secondo le indicazioni

contenute nell'Allegato Riservato al presente documento.Inoltre si ritiene necessaria la nomina

degli insegnanti specializzati per mediare lo svolgimento delle prove scritte e della prova orale.

In allegato riservato sono descritte nel dettaglio le modalità di effettuazione delle prove

d’esame: queste accerteranno una preparazione idonea al rilascio di un attestato di crediti

formativi(DPR 323/98 art.3 e CM 125/01).

In allegato riservato,inoltre, si trova il PEI, che può fornire alla commissione elementi utili per

la definizione delle prove differenziate.

La presenza in classe degli alunni diversamente abili ha portato tutti gli alunni a promuovere il

successo del percorso di integrazione favorendo pratiche inclusive attraverso una

stretta

collaborazione fra tutte le componenti della classe.

Con il lavoro svolto negli anni precedenti e in quest’anno scolastico, gli alunni, in generale,

hanno dimostrato di avere acquisito gli strumenti minimi necessari

per affrontare lo studio

sistematico, ma non tutti hanno saputo utilizzare tali strumenti nella soluzione di problemi

proposti. Le loro capacità medie sono accettabili e, indirizzati verso uno studio più attento e

continuo, sono stati in grado di giungere a risultati positivi.

Tra le attività curriculari ed extracurriculari cui gli alunni hanno partecipato nel corrente anno

scolastico è stato particolarmente significativo e formativo il viaggio di istruzione nel

siracusano, con passeggiate naturalistiche. Alcuni alunni hanno inoltre seguito un corso

pomeridiano sul programma Arduino ed un gruppo ha partecipato agli incontri del progetto

Bootstrap sulle startup di impresa.Tutti hanno partecipato a vari incontri per l’orientamento

universitario, recandosi in visita alle Università di Palermo, Caltanissetta, Enna e Catania.

Sempre con finalità di Orientamento gli alunni hanno partecipato a due incontri con la Guardia

8

Finanza.

La Giornata della Memoria 2016 è stata celebrata con un incontro tenuto dalla prof.ssa Lipani

su Slomo Venezia e la sua testimonianza del SonderKommand. La partecipazione della classe

al Progetto Repubblicascuola ha offerto uno spazio per pubblicare i propri contributi sul

giornale online, ma anche la possibilità di leggere il quotidiano in diversi momenti dell'anno

scolastico. Lo scorso anno due alunni hanno conseguito la Patente Europea e la classe intera

ha effettuato due importanti visite guidate all'Expobit di Catania e alla Centrale Archimede di

Siracusa.

I risultati del percorso di studi della classe possono essere così sintetizzati: tre o quattro alunni

hanno raggiunto buoni risultati. Grazie alla propensione e assiduità nello studio, hanno

conseguito valide competenze conoscitive e adeguate capacità di rielaborazione, ottenendo

esiti apprezzabili in tutte le discipline, soprattutto in quelle relative all’area tecnica. Il metodo

di lavoro è risultato positivo, soprattutto in chi si è impegnato in maniera costante. Il suddetto

impegno si è manifestato con la frequenza regolare alle lezioni, con la capacità di ascoltare e di

intervenire in maniera coerente e/o critica al dialogo educativo, con la puntualità e la

precisione nel prendere appunti e con l’esecuzione del lavoro assegnato per casa.

La fascia

media, formata dalla maggior parte degli alunni, si è impegnata in modo più discontinuo e ha

partecipato non sempre attivamente, per cui ha acquisito conoscenze e competenze poco più

che sufficienti. Infine alla fascia medio-bassa appartengono pochi alunni che, partiti da una

preparazione lacunosa e piuttosto superficiale, hanno dimostrato impegno discontinuo e

interesse settoriale. In seguito a tutte le strategie messe in atto dalla scuola e grazie alla loro

volontà nel voler superare le difficoltà di studio, questi alunni hanno raggiunto una

preparazione generale nella quale permangono ancora delle fragilità. Questi ultimi alunni si

sono limitati a risultati appena sufficienti, senza approfondimenti.

9

ELENCO CANDIDATI DELLA CLASSE

1

ALAIMO FABIO

2

BARTOLI CALOGERO

3

BONTA' KEVIN

4

BORZI' ANTONINO

5

CARBONE GIOVANNI

6

CARLINO CALOGERO

7

D'ANCA RICCARDO

8

DI BILIO FILIPPO

9

FARRUGGELLO FRANCESCO

10

GIANNONE ANTONY

11

GIARRATANO VINCENZO

12

INGRAO DAVID

13

INTILLA ALESSANDRO

14

MAROTTA SALVATORE

15

MICCICHE' MARCO

16

OGNIBENE SIMONE

17

PAGNOTTA UMBERTO

18

PANTANO FRANCESCO

19

PATERNUOSTO AURELIO

20

PILATO RICCARDO

21

PORROVECCHIO GIUSEPPE

22

RAIMONDI JONATHAN

23

SALERNO FRANCESCO

24

SPINELLO FRANCESCO

25

TUZZE' PAOLO

10

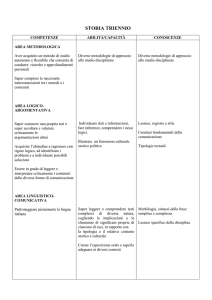

OBIETTIVI

Il Consiglio di Classe ha determinato gli obiettivi generali desunti e sintetizzati dalle

programmazioni per assi culturali:

- acquisizione di un bagaglio culturale di base solido e ad ampio

spettro;

- comprensione, riorganizzazione ed esposizione di significati, fatti e

fenomeni;

- elaborazione di comunicazioni scritte e verbali corrette;

- formulazione di concetti e giudizi di valutazione in base a criteri dati;

- propensione culturale ad un aggiornamento continuo;

- capacità di adattamento ai cambiamenti rapidi;

- capacità di orientamento di fronte a nuovi problemi;

- capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.

METODI E STRUMENTI

I contenuti sono stati articolati nella loro globalità secondo una serie di domande e risposte in

rigorosa progressione, non isolati, ma esposti come parti di una struttura aperta alla

discussione e al confronto.

Strumenti

essenziali

sono

stati

schemi,

grafici,

tabelle,

in

grado

di

esplicitare

le

interconnessioni tra fattori e di definire un problema o un percorso (mappe concettuali e

mentali). Si sono utilizzati: strumenti multimediali, laboratori, nonché attività di tipo “problemsolving”.

Gli itinerari didattici delle materie tecniche sono stati percorsi attraverso lezioni teoriche tratte

da osservazioni di casi reali e attraverso esperienze di laboratorio , simulazioni, progetti.

Si è tentato di realizzare l’obiettivo della multidisciplinarità nel senso della coerenza didattica,

della circolarità dei contenuti, del collegamento concettuale, al fine di sollecitare negli allievi

collegamenti tra competenze e conoscenze diverse. Il processo didattico è stato suddiviso in

due periodi: un primo ed un secondo quadrimestre.

11

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Al termine di ciascun modulo si è verificato l’apprendimento attraverso accertamenti orali,

esercitazioni scritte, prove strutturate e/o semistrutturate. Le verifiche formative sono state

utilizzate anche per valutare l’efficacia dell’intervento educativo e per organizzare l’attività del

recupero in itinere svoltosi attraverso una pausa didattica. Il compito in classe, così come il

colloquio, ha consentito la quantificazione dei progressi in porzioni significative di moduli

(verifica sommativa).

Le verifiche, accanto ai risultati prettamente contenutistici, hanno tenuto conto di quelli

educativi. Pertanto non ci si è limitati a valutare le nozioni che lo studente ha appreso e la

capacità di comprenderle, esporle correttamente e correlarle tra loro, ma anche il suo

interesse, l’assiduità, la partecipazione, la motivazione, l’autonomia di giudizio. Tutto il

percorso formativo è stato modellato sulle abilità generali degli alunni e sui loro diversi ritmi di

apprendimento.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si fa riferimento alla seguente tabella nonché alle

griglie di valutazione inserite nella programmazione per assi culturali e nelle programmazioni

delle singole discipline :

TABELLA DI CORRISPONDENZA

TRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI

Voto 1: (NULLO)

L’alunno ignora gli argomenti proposti; non svolge le prove scritte/pratiche/ grafiche; non

risponde ad alcun quesito inerente la disciplina; non esercita alcuna abilità.

Voto 2: (NEGATIVO)

L’alunno non conosce gli argomenti trattati; avvia processi di svolgimento delle prove, che

tuttavia risultano solo abbozzati; non riconosce i temi proposti; non esercita abilità.

Voto 3: (GRAVEMENTE INSUFFICIENTE)

L’alunno ha conoscenze estremamente frammentarie sui temi proposti; commette

gravissimi errori di procedura e di collegamento; si esprime oscurando il significato del

discorso; non ha conseguito le abilità richieste.

Voto 4: (INSUFFICIENTE)

L’alunno possiede conoscenze molto lacunose e confuse; la comprensione dei temi

disciplinari è parziale; commette gravi errori negli elaborati; non è in grado di effettuare

alcuna analisi; abilità insufficienti per la risoluzione di compiti semplici.

Voto 5: (MEDIOCRE)

L’alunno ha conoscenze incerte e con lacune; commette errori non gravi nell’esecuzione di

compiti semplici; l’esposizione è poco fluida e non del tutto chiara; abilità mediocri.

Voto 6: (SUFFICIENTE)

L’alunno conosce i concetti base della disciplina; commette lievi errori non procedurali;

l’esposizione è essenziale, con una terminologia accettabile; abilità adeguate alla

risoluzione di compiti semplici.

Voto 7: (DISCRETO)

L’alunno si orienta correttamente sugli argomenti proposti; applica le procedure con

ordine anche se con qualche incertezza; conosce il significato dei termini tecnici e li usa in

12

modo appropriato, rendendo l’esposizione abbastanza fluida; abilità adeguate alla

risoluzione di compiti non particolarmente complessi.

Voto 8: (BUONO)

L’alunno ha conoscenze complete;applica le procedure senza incertezze; sa determinare

correlazioni ed effettuare processi di sintesi; incorre in qualche imprecisione nello

svolgimento delle prove. Espone in maniera corretta con proprietà linguistica. Abilità

adeguate alla risoluzione di compiti complessi.

Voto 9: (OTTIMO)

L’alunno ha conoscenze complete e approfondite, acquisite attraverso processi di analisi,

sintesi e rielaborazione autonomi; coglie subito suggerimenti per trovare propri percorsi

risolutivi; esposizione fluida con utilizzo del linguaggio specifico.

Voto 10: (ECCELLENTE)

L’alunno ha conoscenze complete, approfondite e ampliate; applica le conoscenze in modo

autonomo e corretto anche a problemi complessi e trova da solo soluzioni originali; sa

rielaborare correttamente e approfondisce in modo autonomo e critico situazioni

complesse. L’esposizione è fluida con utilizzo di un lessico ricco e appropriato

Per quanto riguarda i criteri di valutazione della condotta, si fa riferimento alla

tabella

inserita nel P.O.F. (All.2)

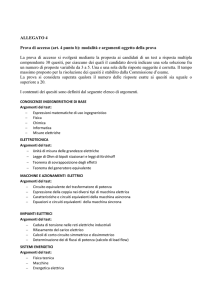

Le simulazioni della terza prova scritta si sono svolte il 4 Marzo e il 23 Aprile.

Per la terza prova scritta è stata scelta la tipologia C “test a risposta multipla” con 32 quesiti

divisi per 4 discipline( Storia, Matematica, TPSEE, Sistemi) più 2 quesiti a risposta aperta di

Inglese. Tra gli 8 quesiti di Matematica, 2 sono stati dedicati al CLIL. Ai quesiti a risposta

multipla sono stati assegnati punti 0,375 per ogni risposta esatta e punti 0 per ogni risposta

errata o non data. Le frazioni di punto sono state arrotondate per eccesso. Ai quesiti a risposta

aperta sono stati assegnati 1,5 punti ciascuno, secondo la griglia allegata.

La simulazione del colloquio è prevista per la prima settimana di giugno e sarà condotta a

partire dall’argomento prescelto dall’alunno, presentato in forma di mappa concettuale, con

eventuale ausilio multimediale, a richiesta dell’alunno stesso, con successivi interventi da parte

di ciascun insegnante, in modo da verificare le conoscenze e le competenze acquisite in

entrambe le aree disciplinari, come previsto dalla normativa vigente.

In sede di scrutinio finale del corrente anno scolastico, il Consiglio di classe procederà ad una

valutazione complessiva dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze

acquisite nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli

sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a

consentirgli di affrontare l’esame.

In presenza di insufficienze nelle discipline la non ammissione sarà specificamente motivata.

Per ciò che riguarda la normativa che attiene agli Esami di Stato, il Consiglio di classe ha preso

visione di tutte le disposizioni di legge.

Gli alunni hanno tutti colmato i debiti pregressi, superando gli esami per le discipline con

giudizio sospeso alla fine del terzo e quarto anno, da come si evince dai verbali di ripresa dello

scrutinio.

13

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o poesia

Indicatori

PUNTI

Descrittori

Comprensione pertinente, approfondita e sviluppata

5

Comprensione corretta, ma semplice

4

Comprensione essenziale e trattazione superficiale

3

Informazioni poco chiare e poco significative

2

Comprensione del testo, pertinenza e

completezza d’informazione

Parziale comprensione del testo proposto

Analisi organica, coerente e argomentata

1

5

Analisi semplice , chiara e significativa

4

Analisi accettabile, ma incompleta negli aspetti

formali

3

Analisi delle strutture tematiche e

formali

Analisi poco puntuale, incompleta

Correttezza ortografica, lessicale e

sintattica

Capacità di approfondimento critico e

contestualizzazione

2

Analisi priva di informazioni essenziali

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato

1

3

Improprietà lessicali e sintattiche, pochi errori di

rilievo

2

Numerosi e gravi errori morfo-sintattici, lessico

improprio

1

Interpretazione originale, personale, criticamente

motivata

2

1

Non si riscontra autonomia di giudizio

TOT.

/15

14

Tipologia B: Saggio breve o articolo di giornale

Indicatori

Descrittori

PUNTI

Pertinenza, capacità di avvalersi del Informazione pertinente, approfondita e sviluppata

materiale proposto e coerenza rispetto

alla tesi

Aspetti trattati correttamente, ma in modo semplice

5

4

Idee essenziali e trattazione superficiale

3

Sviluppo poco chiaro e poco significativo

2

Impostazione incoerente e inconsistente

Contenuto organico, coerente e argomentato

1

5

Contenuto semplice , chiaro e significativo

4

Contenuto accettabile, ma argomentazioni non

motivate

3

Argomentazione, approfondimento

Correttezza ortografica, lessicale e

sintattica

Capacità di approfondimento critico e

originalità delle opinioni espresse

Contenuto non sempre coerente, argomentazione

poco chiara, banale

2

Contenuto incoerente, privo di informazioni essenziali

e motivazioni

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato

1

3

Improprietà lessicali e sintattiche, pochi errori di

rilievo

2

Numerosi e gravi errori morfo-sintattici, lessico

improprio

1

Interpretazione originale, personale, criticamente

motivata

Non si riscontra autonomia di giudizio, opinioni

scontate

2

1

/15

TOT.

15

Tipologia C: Tema di argomento storico

Indicatori

PUNTI

Descrittori

Conoscenza esatta in senso diacronico Informazione pertinente, approfondita e sviluppata

e sincronico

Aspetti trattati correttamente, ma in modo semplice

Individuazione dei nessi cusali e della

complessità

dell’evento/personaggio/momento

storico

Correttezza ortografica, lessicale e

sintattica

Capacità di approfondimento critico e

originalità delle opinioni espresse

5

4

Conoscenze essenziali e trattazione superficiale

3

Sviluppo poco chiaro e poco significativo

2

Conoscenze in parte errate

Contenuto organico, coerente e argomentato

1

5

Contenuto semplice , chiaro e significativo

4

Contenuto accettabile, ma nessi non espliciti

3

Contenuto non sempre coerente, collegamenti poco

chiari

2

Contenuto disordinato, privo di informazioni

essenziali

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato

1

Improprietà lessicali e sintattiche, pochi errori di

rilievo

2

Numerosi e gravi errori morfo-sintattici, lessico

improprio

1

Interpretazione originale, personale, criticamente

motivata

2

Non si riscontra autonomia di giudizio, opinioni

scontate

3

1

/15

TOT.

16

Tipologia D: Tema di carattere generale

Indicatori

PUNTI

Descrittori

Pertinenza

e

dell’argomento proposto

conoscenza Ideazione pertinente, approfondita e sviluppata

Argomentazione, informazione,

approfondimento

Correttezza ortografica, lessicale e

sintattica

Capacità di approfondimento critico e

originalità delle opinioni espresse

5

Aspetti trattati correttamente, ma in modo semplice

4

Idee essenziali e trattazione superficiale

3

Sviluppo poco chiaro e poco significativo

2

Impostazione incoerente e inconsistente

Contenuto organico, coerente e argomentato

1

5

Contenuto semplice , chiaro e significativo

4

Contenuto accettabile, ma argomentazioni non

motivate

3

Contenuto non sempre coerente, argomentazione

poco chiara, banale

2

Contenuto incoerente, privo di informazioni essenziali

e motivazioni

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato

1

Improprietà lessicali e sintattiche, pochi errori di

rilievo

2

Numerosi e gravi errori morfo-sintattici, lessico

improprio

1

Interpretazione originale, personale, criticamente

motivata

2

Non si riscontra autonomia di giudizio, opinioni

scontate

3

1

/15

TOT.

17

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

PROBLEMA

PUNTI 9

Conoscenza dell’argomento

proposto

Da 0 a 3

punti

Analisi critica

Da 0 a 2

punti

Utilizzo delle formule

appropriate

Da 0 a 2

punti

Uso del linguaggio tecnico

specifico

Da 0 a 2

punti

QUESITO 1

PUNTI 3

Conoscenza dell’argomento

Da 0 a 1

punti

Analisi critica

Da 0 a 1

punti

Uso di formule e linguaggio

appropriati

Da 0 a 1

punti

QUESITO 2

PUNTI 3

Conoscenza dell’argomento

Da 0 a 1

punti

Analisi critica

Da 0 a 1

punti

Uso di formule e linguaggio

appropriati

Da 0 a 1

punti

18

GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA

Ciascun docente dispone di 3 punti da distribuire su 8 quesiti a risposta multipla (0,375).

Per la Lingua Inglese il docente dispone di 2 quesiti a risposta aperta da 1,5 punti ciascuno.

E' consentito l'uso del vocabolario di Inglese e della calcolatrice

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (non sono ammesse cancellature, correzioni, abrasioni)

QUESITI A RISPOSTA APERTA di INGLESE

DESCRITTORI

Risposta ottima o

eccellente

1,5

Risposta discreta

o buona

1,25

INDICATORI

Risposta

sufficiente

1

Risposta

insufficiente

0,75

Esecuzione del

compito

Sa rispondere alle

indicazioni del

compito in modo

completo e

articolato

Sa rispondere

alle indicazioni

del compito in

modo completo

Sa rispondere

alle indicazioni

del compito in

modo essenziale

Sa rispondere alle

indicazioni del

compito in modo

incompleto

Correttezza

morfosintattica

Usa le strutture

morfosintattiche in

modo articolato,

corretto ed

appropriato

Efficacia

comunicativa

Sa costruire un

discorso coerente e

coeso; padroneggia

l’argomento che

espone in maniera

personale e con

accuratezza

linguistica e

lessicale

Usa le strutture

morfosintattiche

in modo

abbastanza

articolato e

corretto, con

saltuarie

inesattezze

Sa costruire un

discorso

generalmente

coerente e

coeso, in modo

abbastanza

efficace e

personale seppur

con qualche

saltuaria

imprecisione

Usa le strutture

morfosintattiche

commettendo

errori che

tuttavia non

impediscono la

comprensibilità

globale del testo

Sa costruire un

discorso

comprensibile

ma a volte non

sempre

scorrevole;

risponde

sinteticamente e

senza apporti

personali

Usa le strutture

morfosintattiche

con difficoltà e

commette errori

che

compromettono la

comprensibilità del

testo

Non riesce a

costruire un

discorso coerente e

coeso per lo scarso

e/o inappropriato

utilizzo dei

connettori logici

Risposta

estremamen

te carente

0,50

Sa

rispondere

alle

indicazioni

del compito

in modo

scarso o

nullo

Non sa usare

le strutture

morfosintatti

che. Il testo

risulta non

comprensibil

e

Non sa

costruire un

discorso

comprensibil

e rispetto

allo scopo

19

GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DELLA PROVA

COGNOME _______________

NOME ________________

DISCIPLINA

Storia

Matematica

Elettrotecn.

Sistemi

Inglese

1

2

Quesiti

a risposta multipla

3

4

5

6

Approssimazione al voto successivo

per frazioni uguali o superiori a 0,5

7

8

Quesiti

a risposta aperta

1

2

VALUTAZIONE

PROVA

TOTALI

___ /

15

20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO

Obiettivi

LIVELLO di prestazione

Punti

Trattazione originale o significativa

Capacità di discussione

Padronanza della lingua orale

Abbastanza interessante

2–3

Banale

1

Articolata, sicura, fluida, appropriata

3

Convincente solo a tratti

2

Impacciata, confusa, imprecisa, inespressiva

1

Elevata

Conoscenza degli argomenti

4

9 – 11

Media

3–8

Superficiale

1–2

Riflette, sintetizza, esprime valutazioni

2–3

Applicazione e competenza

Solo a tratti

Capacità di collegamento, di

discussione e di approfondimento

Aderente, efficace, pertinente

1

2–3

Solo a tratti

1

Consapevole, convincente, esaustiva

2

Incerta, parziale, nulla

1

Consapevole, convincente, esaustiva

2

Incerta, parziale, nulla

1

Consapevole, convincente, esaustiva

2

Incerta, parziale, nulla

1

Autocorrezione (Italiano)

Autocorrezione (seconda prova)

Autocorrezione (terza prova)

totale

/30

21

ATTIVITÀ DIDATTICO-DISCIPLINARI

classe V D indirizzo “Elettrotecnica”

anno scolastico 2015/2016

MATERIA:

Insegnamento della Religione Cattolica

DOCENTE:

Lipari Francesco

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

Michele Contadini, Itinerari di IRC, Volume unico,

Editore Elledici – Il Capitello.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2015/16:

n. ore 26 su n. 33 previste dal piano di studi

CONTENUTI

MODULO 9

Il problema

di Dio

MODULO 10

La "via"

delle religioni

MODULO 6.3

Il fatto cristiano

nella storia dal

1870

ai giorni nostri.

Dio nelle culture.

Fede e cultura; Fede e progresso; Fede e scienza. Il ritorno di Dio?

1. Il dialogo tra le religioni perché e come;

2. La tradizione occidentale: l’Islamismo.

3. La tradizione orientale: l’Induismo, il Buddismo.

Le grandi correnti del pensiero contemporaneo;

La Chiesa del Concilio Vaticano II

La Chiesa cattolica dopo il Vaticano II

OBIETTIVI RAGGIUNTI

COMPETENZE

Quasi tutti gli allievi

sanno ormai

comprendere e

di una conoscenza oggettiva e

rispettare le diverse

sistematica dei contenuti essenziali del

posizioni che le

cattolicesimo,

persone assumono in

delle grandi linee del suo sviluppo

materia etica e

storico,

religiosa.

delle espressioni più significative della

sua vita.

CONOSCENZE

Gli alunni sono stati guidati

all’acquisizione:

METODI

Breve lezione frontale

per la trasmissione di

concetti, informazioni e

schemi interpretativi.

Esercitazioni individuali

e di gruppo per

rinforzare e stabilizzare

le nozioni trasmesse

durante la lezione.

MEZZI E STRUMENTI

La bibbia e altri

documenti del magistero

della Chiesa reperibili e

utilizzabili con l'uso del

cellulare e della LIM.

Visione e audizione di

piccoli filmati e canzoni

attinenti alle tematiche

svolte.

Esposizione dei moduli

della programmazione in

formato PPT con l'ausilio

della LIM.

ABILITÀ

Alla fine del percorso

educativo scolastico gli

studenti hanno maturato

la capacità di confronto tra

il cattolicesimo, le altre

confessioni cristiane, le

altre religioni e i vari

sistemi di significato.

STRUMENTI DI VERIFICA

Gli alunni sono stati valutati tenendo

conto dei seguenti criteri:

partecipazione al dialogo

educativo in classe;

capacità di ascolto e di

confronto con l’insegnante

capacità di ascolto e di

confronto con il resto della classe.

apertura e formazione

crescente ai valori etico-morali

fondamentali dell’esistenza e della

vita sociale quali l’educazione alla

legalità e il rispetto della cosa

pubblica.

22

ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARE

classe V D EL.

anno scolastico 2015/2016

MATERIA: ITALIANO

DOCENTE: MARRANCA ROSANNA

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: M. Materazzi, “ La parola letteraria”VOL

III( tomi A e B) ,LOESCHER

ORE 102/132

Contenuti

MODULO I : L’età del Realismo

Le poetiche romantiche: poetica della “realta” e poetica dell’”io”.

Dalle poetiche romantiche alle poetiche di fine secolo.

Baudelaire. L'albatro

Lo spleen di Parigi.” La perdita dell'aureola”

Dal Romanticismo al Realismo

Il Positivismo.Il Naturalismo.Comte, Darwin e Taine

Zola ed il romanzo sperimentale. Confronto Naturalismo- Verismo

La Questione meridionale e il Verismo di Verga

Novelle:“Rosso Malpelo”; “La roba”

Prefazione a L'amante di Gramigna

Il Ciclo dei Vinti

I Malavoglia “Dialogo tra nonno e nipote”

Mastro Don Gesualdo “ La morte di Mastro Don Gesualdo”

MODULO II: IL NOVECENTO

Dal Positivismo al Decadentismo

I presupposti filosofici del Decadentismo. La poetica decadente

Poetiche del Simbolismo

Pascoli: Poesie. “Lavandare”, “Nebbia”, “Il gelsomino notturno”

“Orfano” “Il X agosto”

“Il fanciullino” “La Grande Proletaria”

D’Annunzio:Panismo, Estetismo e Superomismo

23

“La pioggia nel pineto” e la poesia di Alcyone.

L’Estetismo e l'eroe decadente. Il romanzo decadente europeo

Wilde e Il ritratto di Dorian Gray.

“La presentazione di Andrea Sperelli” ne Il piacere di D’Annunzio

MODULO III: Ungaretti e il Futurismo

Il Futurismo e i Manifesti di Marinetti

Ungaretti tra Futurismo e poesia pura

Ungaretti: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati”,

“Sono una creatura”, “Commiato”, “Il porto sepolto” “I fiumi”

“ Natale”

“La madre”. Canto XXXIII Paradiso: preghiera alla Vergine.

La donna nella funzione di intermediaria.

MODULO IV LA CRISI DELL’UOMO CONTEMPORANEO

Il romanzo del Novecento

Pirandello:

“Comicità e umorismo” da L’umorismo

Novella: La giara

Film “Kaos” dei fratelli Taviani. Episodio: La giara( Il sistema dei personaggi)

Novella: Ciaula scopre la luna. (Analisi comparativa con Malpelo di Verga)

Il fu Mattia Pascal. “Il primo suicidio”

Uno, nessuno e centomila “ Il relativismo pirandelliano”

Il teatro: Così è (se vi pare): “La verità”

Svevo. La coscienza di Zeno:

“Il vizio del fumo”

“La vita come malattia universale”

MODULO V :Gli sviluppi della poesia lirica

24

L’Ermetismo

Quasimodo “Ed è subito sera”; “Alle fronde dei salici”.

Montale :

“Spesso il male di vivere ho incontrato”

“Non chiederci la parola”, “Ho sceso dandoti il braccio”

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Conoscere i modelli culturali e

letterari dell’epoca studiata

Produrre testi scritti coerenti

secondo le tipologie d’esame

Conoscere il ruolo

dell’intellettuale e lo scopo

comunicativo dei testi del

periodo studiato

Formulare giudizi motivati in

un discorso orale

Conoscere elementi di

continuità ed innovazione tra

correnti letterarie

Riconoscere autonomie e

dipendenze tra diversi

linguaggi e diverse forme

d’arte(cinema e letteratura)

ABILITA’

Collocare l’opera nel contesto

del modello culturale

dell’epoca

Applicare elementari tecniche

di analisi testuale a livello

denotativo e connotativo

Evidenziare analogie e

differenze tra opere e autori

confrontabili

Conoscere la poetica e

l’ideologia dell’autore

attraverso i testi

maggiormente

rappresentativi

METODI

Centralità del testo, del tema

e della poetica

Dal testo al contesto e

viceversa

Dall’opera letteraria alla

visione del film e viceversa

MEZZI E STRUMENTI

Mappe concettuali e

schematizzazione

Materiali offerti dal manuale

(spunti operativi di

comprensione del testo)

STRUMENTI DI VERIFICA

Osservazione dei

comportamenti

(partecipazione, impegno,

applicazione)

Verifiche orali con analisi

testuale

Visione del film

Prove semistrutturate

Scheda di analisi

Audiolibro

Prove scritte secondo le

tipologie d’esame

25

ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARE

classe V D EL.

anno scolastico 2015/2016

MATERIA: STORIA

DOCENTE: MARRANCA ROSANNA

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: F. Bertini, Storia. Fatti e interpretazioni,

VOL.III, MURSIA SCUOLA

ORE 58/66

CONTENUTI

MODULO 0: Le trasformazioni sociali e culturali alla fine dell'Ottocento

La Questione Meridionale

MODULO I: L’Italia industriale e l’età giolittiana

La belle epoque

L’Italia Giolittiana

MODULO II: La Grande guerra e la Rivoluzione Russa

La Prima Guerra Mondiale: cause e dinamiche

La Rivoluzione Russa e la nascita dell’URSS

La politica economica durante la Rivoluzione Russa

MODULO III: Le tensioni del dopoguerra

Crisi economica e biennio rosso

Movimento fascista e squadrismo. Verso la dittatura

MODULO IV: L’età dei totalitarismi

Approfondimento: cos’è il totalitarismo.

La crisi del ’29 e il New Deal

Confronto tra Crisi del '29 e Crisi del 2008

Il regime fascista

Il regime nazista

26

Il regime staliniano

Confronto tra totalitarismi

MODULO V: Guerra e nuovo ordine mondiale

La Guerra civile spagnola

La Seconda Guerra Mondiale

Il dominio nazista in Europa e la Shoa

La propaganda nazista: il campo di Teresin

La Resistenza in Italia. Le foibe

MODULO VI: Il mondo bipolare

Guerra fredda: la divisione del mondo in due aree di influenza

Il muro di Berlino

Truman e Kruscev

La guerra di Corea

La corsa allo spazio

Il processo di decolonizzazione

MODULO VII: L’Italia nel secondo dopoguerra

L’Italia tra 1946 e 1948. Referendum e Costituzione

Il boom degli anni ‘60

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

Conoscere

i

periodi

COMPETENZE

storici

Individuare

connessioni

Usare fondamentali termini e

esaminati;

logiche e le linee di sviluppo

concetti storici per leggere e

individuare i molteplici aspetti

tra accadimenti storici;

interpretare la realtà.

di un evento;

utilizzare

riconoscere i nessi causali e le

allo

relazioni spaziali;

informazioni

le

scopo

le

CAPACITA’(ABILITA’)

testimonianze

di

produrre

attendibili

relativamente ad un tema.

27

METODI

MEZZI E STRUMENTI

STRUMENTI DI VERIFICA

Lezione frontale;

Esposizione;

Accertamenti orali;

Lezione aperta: problematica,

dibattiti;

questionari;

partecipata, formativa;

conversazioni;

prove strutturate;

lavori di ricerca;

commenti;

colloqui

lettura in classe sui contenuti

esercizi dal manuale;

delle unità didattiche;

didattici e su temi di interesse

documenti;

verifiche sommative alla fine

storico e di attualità;

schemi, grafici e tabelle;

di ogni modulo.

mappe concettuali.

carte tematiche.

informali

nel

corso

28

Attività didattico-disciplinari al 15 maggio 2016

classe V D indirizzo “Elettrotecnica ed

automazione” anno scolastico 2015/2016

MATERIA

Sistemi

DOCENTE:

Prof. Falzone Michele

LIBRO DI TESTO ADOTTATO Corso di sistemi automatici Hoepli

appunti scelti per argomento

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2015/16

n. ore 150

su 166

previste dal piano di studi

Contenuti

Modulo 1: Richiami della teoria degli schemi a blocchi

U.D.1.1 : Definizione di sistema

U.D.1.2 : Blocchi in serie e blocchi in parallelo

U.D.1.3: Concetto di funzione di trasferimento

U.D.1.4: La retroazione

U.D.1.5: Effetti della retroazione in un sistema, riduzione dello errore e

miglioramento della risposta

Modulo 2: Richiami sull’amplificatore operazionale

U.D.2.1:

U.D.2.2:

U.D.2.3:

U.D.2.4:

U.D.2.5:

L’amplificatore operazionale, principali caratteristiche

L’A.O. come amplificatore invertente

L’A.O come amplificatore non invertente

L’A.O. come amplificatore sommatore

L’A.O. come nodo sottrattore.

Modulo 3: Richiami sulla funzione di trasferimento nel dominio della frequenza

U.D. 3.1: Studio della F, di T. nel dominio della frequenza

U.D. 3.2: Diagrammi di Bode

29

U.D. 3.3: Uso della carta semilogaritmica

U.D. 3.4: Cenni sulla rappresentazione nel piano complesso, diagrammi di Nyquist

U.D. 3.5: Sistemi del primo e del secondo ordine

U.D. 3.6: Studio dei sistemi nel dominio del tempo

U.D. 3.7: Risposta ai segnali canonici, impulso gradini e rampa

Modulo 4: la Trasformata di Laplace

U.D. 4.1: Definizione della trasformata di Laplace

U.D. 4.2: Proprietà fondamentali

U.D. 4.3: Uso della trasformata di Laplace per la risoluzione delle equazioni differenziali

U.D. 4.4: Risposta ai segnali canonici, gradino e impulso

U.D. 4.5: Applicazione della T di L in alcune reti elementari per lo studio dei transitori

Modulo 5: la retroazione

U.D.5.1: Sistemi a catena aperte e sistemi retroazionati

U.D.5.2: La retroazione

U.D.5.3 : Effetti positivi della retroazione

U.D.5.4 : Miglioramento della risposta, aumento della banda e loro legame

U.D.5.5: Riduzione dei disturbi

30

Modulo 6: La stabilità nei sistemi retroazionati

U.D. 6.1: Concetto di stabilità nei sistemi retroazionati

U.D. 6.2: Cenni sui criteri di stabilità di Rhouth e di Nyquist

U.D. 6.3: Criteri di stabilità mediante i diagrammi di Bode

U.D. 6.4: Margine di guadagno e margine di fase

Modulo 7: Le reti correttrici

U.D. 7.1: Concetto di rete correttrice

U.D. 7.2: Correzione mediante rete attenuatrice

U.D. 7.3: Correzione mediante polo dominante

U.D. 7.3.: Correzione mediante rete anticipatrice

U.D. 7.4.: Correzione mediante rete ritardatrice

U.D. 7.5.: Correzione mediante rete a sella

U.D. 7.3.: Effetti delle reti correttrici sulla risposta e sulla riduzione dell’errore a regime

31

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’

- Principio di

funzionamento

degli operazionali

- Studio della F.di T.

nel dominio della

Frequenza

- Studio dei

Transitori

- Effetti della

retroazione sui

Sistemi

- la stabilità nei

sistemi con

Retroazione

- Elementari

progettazione di

reti di regolazione

Riuscire a

elaborare un

modello

matematico delle

funzioni di

trasferimento,

saperne dedurre i

diagrammi di Bode

ed i relativi studi

nei sistemi retro

azionati

Sapere applicare

correttamente i

concetti studiati in

applicazioni reali

METODI

MEZZI E

STRUMENTI

STRUMENTI DI

VERIFICA

- Lezione frontale

- Discussione

Guidate

- Libro di testo

- Lavagna

- Computer, per

simulazione

- Per problemi

logistici della

scuola sono

riuscito a usare il

laboratorio di

misure elettriche

solo in maniera

parziale.

- Verifiche orali

- Verifiche scritte

- Verifiche

pratiche: Limitate

per carenze del

laboratorio

- Discussioni dal

posto

32

ATTIVITÀ DIDATTICO-DISCIPLINARI

classe V D indirizzo “ELETTROTECNICO”

anno scolastico 2015/2016

MATERIA: Scienze motorie

DOCENTE: Fernando Sardo

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: MOVE

CONTENUTI

Conoscenza delle regole e delle tecniche di Pallavolo.

Conoscenza delle regole e delle tecniche di Pallacanestro.

Conoscenza delle regole e delle tecniche del calcio.

Miglioramento della forza: attività ed esercizi a carico naturale; attività ed esercizi con piccoli

e grandi attrezzi; importanza dell’allenamento.

Miglioramento della resistenza.

Miglioramento della velocità.

Miglioramento della mobilità articolare.

Atletica leggera :La corsa veloce: partenza dai blocchi, La staffetta: uso corretto del

testimone, Il salto in alto: le diverse fasi di un salto (rincorsa-stacco-fase di volo-atterraggio),

potenziamento delle capacità di salto con serie di esercizi mirati.

Apparato respiratorio ( Le vie respiratorie superiori e inferiori – i polmoni – gli scambi

respiratori dai polmoni alle cellule – i movimenti della respirazione – effetti dell’attività

sportiva sulla respirazione.

Apparato cardio-circolatorio (cuore – arterie – vene – piccola e grande circolazione – effetti

dell’attività sportiva sul cuore – i gruppi sanguigni).

Traumatologia e norme di primo soccorso:cosa bisogna sempre fare in caso di incidente;

Asfissia; Emorragie; Shock; Ustioni; Frattura; Colpo di sole e di calore; Avvelenamento.

Alimentazione: i principi nutritivi(carboidrati, proteine, vitamine, lipidi, sali minerali e acqua);

le calorie e il fabbisogno calorico.

Doping: le sostanze che stimolano il S.N.C. (Amfetamine, cocaina, caffeina, adrenalina); le

sostanze analgesiche narcotiche (morfina); le sostanze ormonali e farmaci che aiutano a

liberarle (testosterone, steroidi anabolizzanti).

33

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

1.Conoscere le regole e le

tecniche fondamentali delle

principali attività sportive

individuali e di squadra.

2.Conoscere

i

vantaggi

dell’allenamento.

3.Conoscenza relativa alle norme

elementari di comportamento ai

fini della prevenzione degli

infortuni ed alla prestazione dei

primi soccorsi.

4.Conoscenza di nozioni generali

di anatomia e fisiologia con

particolare

riferimento

all’apparato

respiratorio

e

cardio-circolatorio.

5.Conoscenza

delle

nozioni

fondamentali del rapporto con

l’alimentazione.

6.Conoscenze

delle

principali

droghe

e

loro

uso

nello

sport(Doping)

ABILITA’

Essere in grado di:

1.utilizzare

correttamente

1.Tollerare

gli

un

submassimale

carico

per

un

tempo

strumenti di lavoro.

prolungato.

2.Mettere

in

pratica

le

2.Vincere

resistenze

conoscenze teoriche acquisite.

rappresentate

dal

carico

3.Realizzare progetti autonomi

naturale o da un sovraccarico di

organizzando le conoscenze

entità adeguata.

acquisite.

3.Compiere azioni semplici nel

4.Acquisire una cultura delle

più breve tempo possibile.

attività sportive come costume

4.Eseguire

movimenti

con

di vita.

l’escursione

più

ampia

possibile.

5.Svolgere compiti motori in

situazioni

inusuali

tali

da

richiedere

la

conquista,

il

mantenimento ed il recupero

dell’equilibrio.

METODI

Ho adottato sia il metodo

I

analitico sia quello misto, che

raggiungimento degli obiettivi

non

consiste nel proporre e fare

sono stati: l’uso degli attrezzi,

motorie

eseguire globalmente il gesto,

sia codificati sia di fortuna; i

anche

creando

prima

giochi di squadra, che hanno

compagni

immagine motoria, per poi

creato numerose e diverse

ottenuti rispetto al livello di

passare

situazioni

partenza.

così

alla

una

scomposizione

MEZZI E STRUMENTI

mezzi adottati per

e

che

il

hanno

STRUMENTI DI VERIFICA

La valutazione si e’ basata

solo

sulle

degli

sui

alunni

rapporti

ed

i

ma

con

i

progressi

del gesto, alla sua analisi,

incrementato la capacità di

Quindi

precisandone i dettagli e poi

risolvere complessi problemi

considerato sia gli obiettivi

tornare

motori,il libro di testo, sussidi

generali

audiovisivi.

fisica,

Molte esercitazioni sono state

aspetti biologici, psicomotori

effettuate

ed espressivi, sia gli obiettivi

globalità.

al

gesto

nella

sotto

forma

di

percorsi ginnici, in modo da

la

capacità

valutazione

ha

dell’educazione

che

specifici,

riguardano

che

gli

riguardano

34

creare

situazioni

attività fisiche come l’atletica,

problematiche dal punto di

la ginnastica, ecc.

vista motorio ma libere da

La

vincoli

individualizzata ed ha tenuto

tecnica.

di

regolamentazione

valutazione

e’

stata

conto del risultato in rapporto

alla struttura dell’alunno, alla

sua

età,

sviluppo

al

suo

psicofisico

grado

ed

di

alla

sua personalità.

35

ATTIVITÀ DIDATTICO-DISCIPLINARI

classe V D indirizzo “Elettrotecnica”

anno scolastico 2015/2016

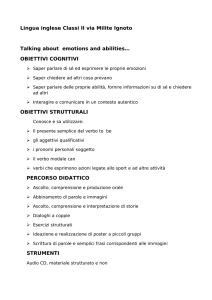

MATERIA: Inglese

DOCENTE: Mulè Amalia

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: fotocopie

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2015/16

n. ore 71 su n. 99 previste dal piano di studi

CONTENUTI

The electric motors-linear motors-types of electric motors

Three-phase

Transformers

The transistor

Different types of transformers

Alternators and generators

Electrical machines

Meters and measurements

Logic gates

Operational amplifiers

Operational amplifiers

Different types of amplifiers

Amplifiers

Electromagnetism

PLC

3 argomenti a scelta in riferimento all’attività laboratoriale

36

CONOSCENZE

•

•

•

•

Lessico di base su

argomenti di vita

quotidiana, sociale e

professionale.

Uso del dizionario

bilingue

Regole grammaticali

fondamentali

Corretta pronuncia di

un repertorio di parole

e frasi memorizzate di

uso comune

Semplici modalità di scrittura:

messaggi brevi

OBIETTIVI RAGGIUNTI

COMPETENZE

In complesso buona parte

degli alunni relaziona con una

certa facilità su argomenti

attinenti al proprio ambito

professionale. Lo studio è

legato al libro di testo e a

materiali didattici di volta in

volta forniti dalla sottoscritta:

il patrimonio linguistico è

sufficiente o mediocre in

alcuni casi; buono in altri

Nella comprensione dei testi e

nella produzione in lingua

scritta la classe non incontra

grosse difficoltà, in quanto

agli argomenti tecnici essi

vengono

ben

studiati

e

memorizzati.

La

partecipazione in classe è

stata discontinua, mentre il

lavoro

a

casa

è

stato

incostante

o

scarso.

La

preparazione

acquisita

si

attesta

su

valori

tra

sufficiente e discreto/buono.

•

•

•

ABILITÀ

Comprendere e

ricercare i punti

principali di messaggi

e annunci semplici e

chiari su argomenti di

interesse personale,

quotidiano, sociale o

professionale.

Descrivere in maniera

semplice esperienze

ed eventi, relativi

all’ambito personale e

sociale.

Interagire in

conversazioni brevi e

semplici su temi di

interesse personale

quotidiano, sociale o

professionale.

Scrivere brevi testi di

interesse personale

•

•

quotidiano, sociale o

professionale.

Scrivere correttamente

semplici testi su

tematiche coerenti con

i percorsi di studio.

Riflettere sul sistema e sugli

usi linguistici sui propri

atteggiamenti in rapporto

all’altro

METODI

Lezione frontale ed interattiva.

Svolgimento di attività volte a

potenziare le capacità di

comprensione ed analisi del

testo (traduzioni, riassunti,

esercizi di riempimento),

nonché di produzione in lingua

straniera per l’ ampliamento del

lessico

MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo, fotocopie e

materiale scaricato da internet

durante

l’ora

settimanale

trascorsa in laboratorio.

STRUMENTI DI VERIFICA

La verifica tenderà ad

accertare l’appropriazione da

parte dello studente di

elementi cognitivi quali

lessico, strutture e contenuti,

la capacità di uso strumentale

degli stessi a livello

riproduttivo e a livello

creativo e reinterpretativo,

l’impegno costante. Tipologie

di verifica sommativa. Le

verifiche, simili per forma e

37

contenuto alle esercitazioni

utilizzate nello sviluppo delle

unità didattiche, potranno

assumere forme diverse,

secondo le conoscenze e le

abilità oggetto di verifica e

potranno comprendere

38

Attività didattico- disciplinari

classe V D indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”

anno scolastico 2015/2016

MATERIA:

ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA

DOCENTE: DAVIDE MARCIANO’

e

ISIDORO MEDICO

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: G. Conte - Macchine Elettriche - Hoepli

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2015/16

n. ore 150 su n. 198 previste dal piano di studi

Contenuti

RICHIAMI SU CIRCUITI IN C.A. e ELETTROMAGNETISMO

· Analizzare e studiare un circuito in c.a

· Grandezze magnetiche e loro legami

· Campi magnetici prodotti da correnti

· Forza magnetomotrice

· Permeabilità magnetica

· Isteresi magnetica

SISTEMI TRIFASE

· Generalità, generazione

· Tipi di collegamenti e proprietà: triangolo-stella con e senza neutro

· Tipi di regime: simmetrico equilibrato e squilibrato, dissimmetrico equilibrato e squilibrato

· Collegamenti: triangolo-stella con e senza neutro (proprietà, diagrammi vettoriali)

· Potenza: attiva, reattiva, apparente, fattore di potenza

· Rifasamento

· C.d.t. di una linea corta

· Risoluzione di reti

· Teorema dell’Invarianza della Potenza rispetto al centro stella

· Metodi di misura della Potenza Attiva, Reattiva e f.d.p. di un carico trifase: Generale – Aron

e Righi

TRASFORMATORE MONOFASE

· Generalità, applicazioni

· Caratteristiche costruttive

· Dati di targa del trasformatore

· Principio di funzionamento

· Circuito equivalente del trasformatore reale, circuito equivalente secondario

· Funzionamento a vuoto e in c.c.

· Variazione di tensione da vuoto a carico

· Potenze, bilancio delle potenze, perdite, rendimento

· Laboratorio: Misura della resistenza degli avvolgimenti di un trasformatore e del rapporto di

trasformazione a vuoto. Prova a vuoto e in corto circuito di un trasformatore monofase

39

TRASFORMATORE TRIFASE

· Generalità, applicazioni

· Caratteristiche costruttive

· Dati di targa

· Principio di funzionamento,

· Circuito equivalente, caratteristiche di funzionamento

· Variazione di tensione da vuoto a carico

· Potenze, perdite, rendimento

· Autotrasformatore monofase e trifase

· Collaudo di un Trasformatore Trifase

Prova a vuoto e in corto circuito

MACCHINA ASINCRONA

· Campi magnetici rotanti

· Generalità sulla macchina asincrona

· Caratteristiche costruttive del m.a.t.

· Dati di targa

· Principio di funzionamento, f.e.m. indotte, scorrimento

· Circuito equivalente, caratteristiche di funzionamento

· Potenze, perdite, rendimento

· Caratteristica meccanica

· Collaudo di un Motore Asincrono trifase

MACCHINA SINCRONA

· Generalità e applicazioni

· Caratteristiche costruttive

· Dati di targa

· Principio di funzionamento: Eccitazione esterna con raddrizzatore trifase

· Circuito equivalente di Behn Eschemburg

· Potenze, perdite, rendimento, variazione di tensione da vuoto a carico

MACCHINA IN C.C.

· Generalità e applicazioni

· Caratteristiche costruttive

· Dati di Targa

· Tipi di eccitazione

· Principio di funzionamento da generatore e da motore

· Circuito Equivalente

· Potenze, perdite, rendimento

40

CONOSCENZE

Caratteristiche e proprietà

magnetiche

Generazione e sequenza

delle fasi di un sistema trifase

Conoscere i tipi e le proprietà

dei collegamenti in trifase

Metodi di misura delle

potenze e del f.d..p. di un

sistema trifase simmetrico ed

equilibrato

· Saper calcolare le

grandezze elettriche di un

carico trifase equilibrato

Metodi di misura della

Potenza Attiva, Reattiva e

f.d.p. di un carico trifase

Caratteristiche generali delle

macchine elettriche

Caratteristiche costruttive

dei trasformatori e circuito

equivalent

Campi magneti rotanti

Caratteristiche costruttive del

motore asincrono trifase e

principio di funzionamento

· Conoscere i dati di targa

· Conoscere

Caratteristiche funzionali

· circuito equivalente

· prove tipiche di collaudo

· caratteristiche di

funzionamento del motore

asincrono trifase in base alle

condizioni di alimentazione e

di carico

· Saper eseguire le prove

tipiche di collaudo

Macchina sincrona e in c.c.::

· caratteristiche costruttive

· principio di funzionamento

· circuito equivalente

OBIETTIVI RAGGIUNTI

COMPETENZE

· Conoscere le

caratteristiche generali delle

macchine elettriche

· Saper risolvere un circuito

elettromagnetico

· Saper stilare la relazione

sulla misura effettuata

· Conoscere la generazione e

la sequenza delle fasi di un

sistema trifase

· Conoscere i tipi e le

proprietà dei collegamenti

· Conoscere i tipi di regime

elettrico

· Conoscere i metodi di

misura delle potenze e del

f.d..p. di un sistema trifase

simmetrico ed equilibrato

· Saper calcolare le

grandezze elettriche di un

carico trifase equilibrato

· Saper risolvere un sistema

trifase simmetrico ed

equilibrato con collegamento

a stella ed a triangolo

· Saper misurare le potenze:

attiva, reattiva ed il f.d.p. di

un circuito trifase tramite

metodo Aron

· Saper stilare la relazione

sulla misura effettuata

· Conoscere le

caratteristiche generali delle

macchine elettriche

· Conoscere i campi di

applicazione dei trasformatori

· Conoscere le

caratteristiche costruttive

· Conoscere i dati di targa

· Conoscere il principio di

funzionamento

· Conoscere le

caratteristiche funzionali

· Conoscere il circuito

equivalente

· Conoscere i criteri generali

di collaudo delle macchine

elettriche

ABILITA’

· Analizzare e studiare

fenomeni e circuiti magnetici

· Analizzare e studiare una

rete trifase simmetrica ed

equilibrata.

· Risolvere una rete trifase

simmetrica ed equilibrata.

· Effettuare semplici misure

su un circuito trifase

simmetrico ed equilibrato.

· Analizzare e studiare un

trasformatore monofase

· Risolvere problemi

riguardanti il trasformatore.

· Effettuare misure sul

trasformatore

· Analizzare e studiare un

trasformatore trifase

· Risolvere problemi

riguardanti il trasformatore

trifase

· Effettuare misure sul

trasformatore trifase

· Analizzare e studiare un

motore asincrono.

· Risolvere problemi

riguardanti il motore

asincrono.

· Effettuare misure sul

motore asincrono.

· Analizzare e studiare un

alternatore.

· Risolvere semplici problemi

riguardanti l’alternatore.

· Analizzare e studiare una

macchina in c.c.

· Risolvere semplici problemi

riguardanti la macchina in c.c.

41

· Conoscere le prove tipiche

di collaudo

· Conoscere e saper

applicare la normativa

· Saper risolvere reti

elettriche in c.a. contenenti

un trasformatore

· Saper eseguire le prove

tipiche di collaudo

· Saper stilare la relazione

sulla misura effettuata

· Conoscere le

caratteristiche generali delle

macchine elettriche

· Conoscere i campi di

applicazione dei trasformatori

trifase

· Conoscere le

caratteristiche costruttive

· Conoscere i dati di targa

· Conoscere il principio di

funzionamento

· Conoscere le

caratteristiche funzionali

· Conoscere il circuito

equivalente

· Conoscere i criteri generali

di collaudo delle macchine

elettriche

· Conoscere le prove tipiche

di collaudo

· Conoscere e saper

applicare la normativa

· Saper risolvere reti

elettriche in c.a. contenenti

un trasformatore trifase

· Saper eseguire le prove

tipiche di collaudo

· Saper stilare la relazione

sulla misura effettuata

· Conoscere i campi magneti

rotanti

· Conoscere i campi di

applicazione della macchina

asincrona

· Conoscere le

caratteristiche costruttive del

motore asincrono trifase

· Conoscere i dati di targa

· Conoscere il principio di

funzionamento

· Conoscere le

caratteristiche funzionali

42

· Conoscere il circuito

equivalente

· Conoscere le prove tipiche

di collaudo

· Saper determinare le

caratteristiche di

funzionamento del motore

asincrono trifase in base alle

condizioni di alimentazione e

di carico

· Saper eseguire le prove

tipiche di collaudo

· Saper stilare la relazione

sulla misura effettuata

Macchina sincrona e in c.c.

· Conoscere le

caratteristiche costruttive

· Conoscere i dati di targa

· Conoscere il principio di

funzionamento

· Conoscere il circuito

equivalente

METODI

MEZZI E STRUMENTI

- Lezione frontale

- Discussione

- Libro di testo

- Lavagna

STRUMENTI DI VERIFICA

- Verifiche orali

- Verifiche scritte

- Verifiche pratiche

43

MATERIA:

DOCENTE:

MATEMATICA

RENATO FORNASERO

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

IL PAESAGGIO MATEMATICO GIALLO – VOLUME I+M+N+O

AUTORE: M. FICO, G. CARIANI, S. MATTINA

EDITORE: LOESCHER

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/16

(al 15 maggio 2016)

n. 77 ore su 99 previste dal piano di studi.

CONTENUTI

1. L’analisi matematica: studio di funzioni ad una variabile

Ripasso sulle derivate immediate

Derivate di funzioni composte

2. Gli integrali

Definizione di integrale indefinito e definito

Tabella degli integrali immediati

Integrazione per inserimento sotto il segno di differenziale

Integrazione per parti

Integrazione di funzioni razionali fratte

3. La statistica

Fasi dell’indagine statistica

Rappresentazioni grafiche dei dati

Diagramma ramo-foglia

Frequenza assoluta, relativa e percentuale

Variazione assoluta, relativa e percentuale

Media, moda e mediana

Campo di variabilità, scarto lineare

Scarto quadratico medio e varianza

4. La probabilità

Concetto di probabilità classica, frequenza e probabilità soggettiva

Eventi semplici ed eventi composti

Eventi dipendenti ed indipendenti, compatibili ed incompatibili

Teoremi di calcolo della probabilità di eventi composti

5. CLIL

Definite integrals, indefinite integrals. Antiderivative