n.37-40

maggio-dicembre 2010

notiziario bimestrale di architettura

in questo numero

L’OPINIONE

BENI CULTURALI

APPROFONDIMENTI

inserto ARCHITETTURE

Biennale 2010.

People meet

in architecture

Roma, ovvero

monumenti e potere

Pensando a Magritte.

Z5 il Giardino

degli Occhi

a cura di

francesco cellini, mario

panizza, carlo mancosu

di renato nicolini

4

Un giardino poetico

alla Biennale:

conversazione

con Piet Oudolf

di luca d’eusebio

8

di michele campisi

12

RESTAURO

Il restauro

in Colombia.

Un caso recente:

il recupero

del Panóptico d’Ibagué

di alessandro pergoli

campanelli

16

di franco zagari

24

PERCORSI

LECORBUSIERIANI

Interferenze

di valerio casali

Grattacieli

33

28

30

SOCIETÀ

E/È COSTUME

Sfida antica,

marketing

contemporaneo

di renato nicolini

numero 37-40, anno VII,

maggio-dicembre 2010

redazione

00136 Roma, via Alfredo Fusco 71/a

tel. 06 35192249-59 fax 06 35192260

e-mail

[email protected]

website: www.mancosueditore.eu

PAOLO VINCENZO GENOVESE (P.V.C.)

architetto, docente presso la School

of Architecture, Università di Tianjin, Cina

MARIA GIULIA PICCHIONE (M.G.P.)

architetto, Ministero per i Beni

e le Attività Culturali

STEFANO GRASSI (S.G.)

avvocato, docente presso la Facoltà

di Giurisprudenza, Università degli Studi

di Firenze

FULCO PRATESI (F.P.)

architetto, presidente onorario

WWF Italia

direttore scientifico: CARLO MANCOSU

vice direttore: ENRICO MILONE

direttore responsabile: FABIO MASSI

MASSIMO LOCCI (M.L.)

architetto, docente presso la Facoltà

di Architettura “Valle Giulia”, Università

“La Sapienza” di Roma

responsabile di redazione: PAOLA SALVATORE

redazione: VALENTINA COLAVOLPE

CARLO MANCOSU (C.M.)

editore

comitato di redazione

FABIO MASSI (F.M.)

giornalista

GIAN LUCA BRUNETTI (G.L.B.)

architetto

GIOVANNI CARBONARA (G.C.)

architetto, direttore della Scuola

di Specializzazione in Restauro

dei Monumenti, Università “La Sapienza”

di Roma

VALERIO CASALI (V.C.)

architetto

LUIGI MAURO CATENACCI (L.M.C.)

architetto

FRANCESCO CELLINI (F.Ce.)

architetto, preside della Facoltà

di Architettura, Università Roma Tre

EUGENIO MELE (E.Me.)

avvocato, consigliere di Stato

ENRICO MILONE (E.M.)

architetto, presidente Centro Studi

Ordine degli Architetti PPC (Cesarch)

Roma

RENATO NICOLINI (R.N.)

architetto, docente presso la Facoltà

di Architettura, Università

“Mediterranea” di Reggio Calabria

MAURIZIO ODDO (M.O.)

architetto

pubblicità

M.E. Architectural Book and Review S.r.l.

00136 Roma, via Alfredo Fusco 71/a

tel. 06 35192283 fax 06 35192260

e-mail

[email protected]

FRANCESCO RANOCCHI (F.R.)

architetto

abbonamento: 6 numeri – € 60,00

tel. 06 35192256 fax 06 35192264

ANTONINO SAGGIO (A.S.)

architetto, docente presso la Facoltà

di Architettura “L. Quaroni”,

Università “La Sapienza” di Roma

stampa

Tipografia Grafica Artigiana – Roma

PAOLA SALVATORE (P.S.)

architetto

collaboratori

SILVIA CIOLI, architetto

FRANCO ZAGARI, architetto

MICHELE CAMPISI, architetto

LAURA GUGLIELMI, architetto

FRANCESCO MARIA MANCINI, architetto

ARNALDO MARINO, architetto

FRANCESCA ROMANA FIERI, architetto

impaginazione e grafica

LUCIANO CORTESI, ROBERTO DI IULIO,

FABIO ZENOBI

FURIO COLOMBO (F.C.)

giornalista e scrittore

MARIO PANIZZA (M.P.)

architetto, docente presso la Facoltà

di Architettura, Università Roma Tre

LUCA D’EUSEBIO (L.D.E.)

architetto (ambiente)

ALESSANDRO PERGOLI CAMPANELLI (A.P.C.)

architetto

editore

M.E. Architectural Book and Review S.r.l.

00136 Roma, via Alfredo Fusco 71/a

tel. 06 35192255 fax 06 35192260

e-mail

[email protected]

website: www.mancosueditore.eu

IDA FOSSA (I.F.)

architetto

PLINIO PERILLI (P.P.)

scrittore e critico

responsabile trattamento dati

CARLO MANCOSU

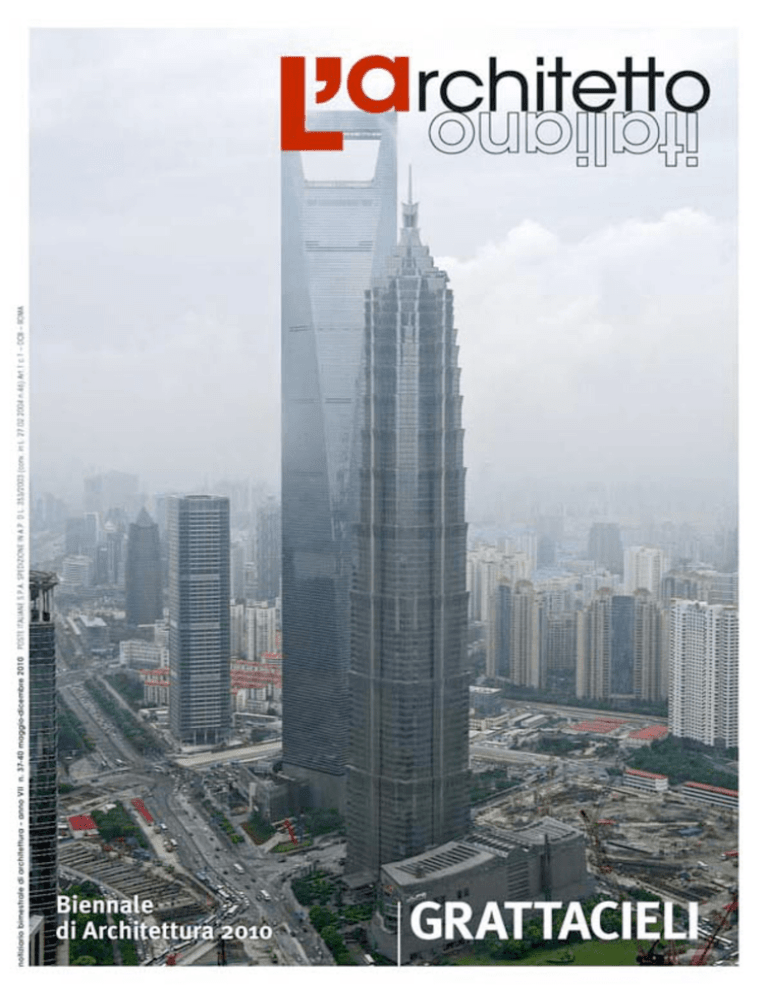

in copertina

KOHN PEDERSEN FOX, Shanghai World

Financial Center, Shanghai, Cina

Autorizzazione del tribunale di Roma

n. 235 del 27.05.2004

ISSN 1824-0526

Gli articoli firmati esprimono solo

l’opinione dell’autore e non impegnano

la redazione, la quale è disponibile

a riconoscere eventuali diritti d’autore

per le immagini pubblicate, non avendone

avuto la possibilità in precedenza.

I manoscritti, anche se non pubblicati,

non si restituiscono.

La rivista è consultabile anche sul sito:

www.mancosueditore.eu

Le copie sono distribuite a tutti gli iscritti

agli ordini degli architetti d’Italia, agli

ingegneri edili, enti e istituzioni varie

Questo periodico è associato

all’Unione Stampa Periodica

Italiana

Biennale 2010

People meet in architecture

C

l’opinione

he l’architettura potesse definirsi come “la più noiosa

delle arti” lo affermava nel Settecento

un teorico come Francesco Milizia.

A trasformare la Biennale in spettacolo, sull’onda lunga delle fortune mediatiche del Guggenheim Bilbao di Frank

O. Gehry, era riuscito Massimiliano

Fuksas (analogo successo avevano avuto vent’anni prima la “strada novissima”

e il Teatro del Mondo di Aldo Rossi,

nella Biennale Architettura di Paolo

Portoghesi…).

Con Fuksas lungo le pareti dell’Arsenale

scorrevano in continuità le immagini di

una grande multi visione delle città del

mondo realizzata da Studio Azzurro.

Da allora, il sistema dell’architettura si

è sempre più caratterizzato come il firmamento delle archistar; e, nelle Biennali, da Sudjic ad Aaron Betsky, i progetti rappresentati tradizionalmente con

pianta, sezioni e prospetti sono stati

progressivamente sostituiti dalle instal

Kazuyo Sejima, lazioni e dalle performance artistiche.

direttore della

12. Mostra

Internazionale

di Architettura

(foto: Giorgio

Zucchiatti;

courtesy:

La Biennale

di Venezia)

Kazuyo Sejima

& Associates,

“Inujima Art House

Project”

(operated by:

Naoshima

Fukutake Art

Museum

n.37-40

Foundation;

2010

© Kazuyo Sejima

& Associates)

4

La Biennale appena inaugurata, visitabile fino all’11 novembre, firmata da

Kazuyo Sejima, sembra invitare in un’altra direzione, a giudicare dai saggi che

aprono il voluminoso catalogo. Maurizio Lazzarato (Capitalismo e produzione

di soggettività) cita Felix Guattari, l’“economia del possibile” – vale a dire

l’“economia del desiderio”. «Poiché l’architetto non avrebbe più come obiettivo l’essere artista di forme costruite,

ma si proporrebbe di essere anche il

rivelatore dei desideri virtuali di spazio, di luoghi, di percorso e di territorio, dovrà (…) diventare un artista e

un artigiano del vissuto sensibile e

relazionale».Yuko Hasegawa spiega il

titolo della Biennale (People meet in

architecture) in riferimento a un pensatore un po’ dimenticato negli ultimi

tempi della società dello spettacolo –

di cui è stato acuto critico precorrendo

Guy Debord – come Henri Lefebvre,

e alla sua fondamentale Critica della vita

quotidiana. «Lo spazio dell’utente è “vissuto”, non rappresentato (o concepito).

Rispetto allo spazio astratto degli

esperti (architetti, urbanisti, pianificatori), lo spazio degli atti quotidiani

degli utenti è uno spazio concreto».

Hasegawa ci invita a riflettere sul modo

in cui Lefebvre si riferisce al corpo,

«in termini di recupero dello spazio

sensoriale-sensuale», auspicando «il ripristino di uno spazio per il “non visivo” in forma di “discorso” della voce,

dell’olfatto e dell’udito».

Percorrendo gli spazi dell’Arsenale e

del Palazzo delle Esposizioni (ex Padiglione Italia) ai Giardini, si ha però una

duplice, contraddittoria impressione.

Da un lato proposte in sintonia con le

premesse teoriche appena esposte.

Kazuyo Sejima e il suo gruppo SANAA

sono effettivamente espressione di

una tendenza “non visiva” dell’architettura, fino a un’ambiguità che rasenta la

dissoluzione, confondendo e sospendendo il giudizio dell’osservatore, mantenendo il significato costantemente fluido e mobile. Il grande plastico

dell’isola di Inujima, dove Sejima e

SANAA sono impegnati in un progetto

d’intervento artistico, costruendo padiglioni trasparenti in materiali sperimentali in mezzo alle case spesso abbandonate dei pescatori, con l’intenzione

di frenare l’esodo della popolazione e

di dare all’isola una nuova prospettiva

anche economica, è forse l’installazione che più rimane nella memoria dalla

visita alla Biennale.

Tadao Ando, maestro giapponese della

generazione appena precedente, aveva fatto qualcosa di simile nell’isola di

Naoshima, realizzando un museo d’arte

contemporanea che era anche un albergo in cui il visitatore poteva dormire,

anche in stanze firmate da artisti come

Richard Long. Sejima e SANAA si fermano un gradino prima, senza arrivare

al museo, evitando una proposta troppo definita d’uso, pensando piuttosto

agli abitanti di Inujima che ai suoi visitatori, lasciando fluida la relazione tra

paesaggio tradizionale e turismo culturale. La meraviglia generata dai nuovi

padiglioni cerca di entrare in relazione

con la vita quotidiana dell’isola; come

dimostra il doppio video di Fiona Tan

– in una sala dell’ex Padiglione Italia,

oggi Palazzo delle Esposizioni ai Giardini

(girato il primo dall’alto dell’elicottero

alla scala del paesaggio di Inujima, il secondo invece a terra cercando i volti e

i gesti della popolazione, fino al bruco

che percorre lentamente una foglia).

Un altro video, di Wim Wenders (Se gli

edifici potessero parlare), percorre lentamente – lungo l’arco della giornata,

dall’apertura alla chiusura – gli spazi di

un altro edificio di SANAA, il Rolex

Learning Center dell’Ecole Polytechnique Federale di Losanna, con l’intenzione di dimostrare che «gli edifici, come la gente, sono soggetti al tempo»,

e che alcuni edifici sono «particolarmente gentili e amichevoli, fatti per imparare, leggere e comunicare». La personalità che – assieme a Kazujo Seijima

– emerge con maggiore forza da questa Biennale è però quella di un architetto che appartiene alla storia piuttosto che alla contemporaneità, Lina Bo

Bardi, cui è dedicata una bellissima sala

nel Palazzo delle Esposizioni. La progettista del Museo d’Arte Moderna di

San Paolo del Brasile, e del centro

d’arte SESC Pompeia, morta nel 1992,

ne emerge come la principale precorritrice del modo “gentile” e partecipato di approccio all’architettura. Negli

anni ’50 e ’60 la Bardi innova rispetto

alla tradizione, cui peraltro si riferirà

sempre, del funzionalismo di Le Corbusier, correggendola con le ispirazioni che le vengono dal «popolo brasiliano, che ha libertà di movimento, la

libertà di fare a meno delle istituzioni».

Kazuyo Sejima

& Associates,

“Inujima Art House

Project”

(operated by:

Naoshima

Fukutake Art

Museum

Foundation;

© Kazuyo Sejima

& Associates)

Sotto:

Wim Wenders,

“If Buildings Could

Talk…”, 2010.

Video installazione

3D girato

nell’edificio

del Rolex

Learning Center

of the Ecole

Polytechnique

Fédérale

de Lausanne

(produced by:

Neue Road

Movies, Berlin;

post-produced by:

Cinepostproduction,

München;

with the support

of Rolex;

© Neue Road

Movies 2010)

Lina Bo Bardi,

“Museu de Arte

de São Paulo MASP”,

1957-1968.

Concerto

al Belvedere, 1992

(foto: Divulgation

Itamar Miranda;

Instituto Lina Bo

e P.M. Bardi,

San Paolo, Brasile)

Il principio della libertà corregge il formalismo modernista.«Nelle civiltà orientali come quella del Giappone e della

Cina – scrive Lina Bo Bardi – si osserva una coesistenza tra una posizione culturale del corpo (il corpo come spirito)

e l’atto fisico. Questa coesistenza si ritrova anche in Brasile». Tra le installazioni contemporanee, appare coerente a questo spirito la sala dello Studio

Mumbai Architects, che ha trasportato

il proprio laboratorio a Mumbai, così

come si trovava, carico di lavori in corso

e di artigianalità del legno, nell’Arsenale

di Venezia. «L’ambiente in cui viviamo

è uno spazio che creiamo e abitiamo

in modo inconscio…».

Purtroppo, non tutta la Biennale procede con questa coerenza. Si ha l’impressione che, invitati a fare un passo di fianco, se non indietro, a proporre il lavoro

dell’architetto come maieutica del senso

della possibilità e della trasformazione,

uscendo dalla trincea estetica com’era

uscito negli anni Sessanta dalla trincea

funzionalista, la maggior parte degli invitati faccia al contrario un passo avanti

Sopra:

Studio Mumbai

Architects, “Studio

Installation”, 2010

(© the authors)

A destra:

Transsolar

& Tetsuo Kondo

Architects,

“Cloudscapes”, 2010

(foto: Frank Ockert)

n.37-40

2010

6

Centro pagina:

Olafur Eliasson,

“Your split second

house”, 2010

(© Olafur Eliasson)

nella direzione ormai consueta della

performance para-artistica. In qualche

caso con forza ed efficacia (il Balancing

Act di Anton Garcia-Abril & Ensamble

Studio che interrompe, con una colossale doppia trave incrociata retta a un

estremo da una molla, il percorso dell’Arsenale; o i tubi flessibili che spargono

acqua, con effetto di gocce d’argento

nel buio, di Olafur Eliasson…). In altri

casi con risultati più che discutibili,

come nell’ambiziosa istallazione di

Transsolar & Tetsuo Kondo Architects,

che vorrebbe farci passeggiare sopra

una nuvola sottoponendoci a una sauna

poco gradita col caldo della fine d’agosto veneziana. Mentre ci si trova a divagare con la testa e i piedi tra le nuvole,

è difficile non domandarsi chi si occupi

concretamente di architettura, dei problemi di tipologia, di urbanistica, di sostenibilità ambientale, che stanno riemergendo un po’ dovunque tra scoppi

delle bolle immobiliari, crisi dell’illusione di ricchezza facile, carenza drammatica di case a basso costo soprattutto

per i giovani e gli immigrati…

Un’analoga duplicità caratterizza i padiglioni nazionali, che rispondono ciascuno a proprio modo al tema dell’incontro

della gente mediato dall’architettura.

Dominique Perrault usa il padiglione

francese per forti immagini metropolitane; gli svizzeri riflettono sui ponti alpini,

sulla mediazione tra tecnologie e paesaggio; l’Inghilterra, sotto il titolo emblematico di Villa Frankenstein, ci spinge a

riflettere su Venezia, riprendendo Ruskin;

il Giappone riflette sul “metabolismo

delle città”, cioè sulla durata media di

una costruzione e sulle conseguenze

che ne derivano; il Bahrein (padiglione

Reclaim di Noura Al Sayeh e Fuad Al

Ansari, premiato con il Leone d’Oro)

ha trasportato a Venezia, affidando la

documentazione del paesaggio costiero in cui si inseriscono alle fotografie di

Camille Zakharia, due baracche in legno

di pescatori, dalle assi sconnesse, per

farci riflettere sul ruolo che ancora oggi

hanno le “architetture senza architetti”

care a Giuseppe Pagano e Mario Ridolfi… Il padiglione Italia, curato da Luca

Molinari, urta contro un limite non facilmente prevedibile. La voglia di dire

tutto, per documentare quanto è accaduto negli ultimi vent’anni, approda al

risultato di apparire pieno come un

uovo, se non un po’ agnostico. È una

Biennale nella Biennale, che però fa

parte per se stessa sottraendosi alla

A sinistra e sotto:

Noura Al Sayeh

e Fuad Al Ansari,

Kingdom of Bahrain

(foto: Camille

Zakharia; © Ministry

of Culture – Kingdom

of Bahrain)

Si ringrazia

per la collaborazione

La Biennale

di Venezia - Archivio

Storico delle Arti

Contemporanee

domanda People meet in architecture.

Peccato, perché in Italia (penso soltanto alla discutibile concezione di nuovo

spazio pubblico proposta di fatto dalla

ricostruzione dell’Aquila, con la gente

costretta a incontrarsi nei centri commerciali…) gli spunti per una discussione non sarebbero mancati. Il Padiglione

Italia non è comunque senza elementi

d’interesse, come la parte dedicata ai

“beni sequestrati alla mafia”, e in particolare la nuova sede degli uffici comunali a

Castelvetrano (2005-07) di Santo Giunta,

Orazio La Monaca, Leonardo Tilotta e

Simone Tilone (che, per i principi architettonici che la ispirano,è anche un affettuoso omaggio alla memoria di Pasquale

Culotta, che ci ha lasciato da poco…).

R.N.

n.37-40

2010

7

Piet Oudolf,

il Giardino

delle Vergini,

Venezia, 2010.

L’immagine mostra

la griglia e le aree

disegnate sul terreno

per collocare

i gruppi di piante

Tutte le immagini

contenute in questo

articolo mostrano

il Giardino delle

Vergini realizzato

per la Biennale

di Venezia

(© Piet Oudolf)

Un ggiardino p

poetico alla Biennale:

conversazione con Piet Oudolf

P

l’opinione

iet Oudolf è l’autore del Giardino delle Vergini realizzato

all’Arsenale di Venezia in occasione

della dodicesima Biennale di Architettura. La giuria della Biennale ha conferito una menzione d’onore al giardino,

«delicato e impressionistico nella sua

accurata orchestrazione», collocato fra

n.37-40

2010

8

gli edifici industriali dei cantieri navali e dei magazzini marittimi. Un sito

fino ad oggi abbandonato di per sé di

grande fascino, che il giardino completa magnificamente.

Direttamente coinvolto da Kazuyo Sejima, il curatore della Biennale di Architettura, che conosce e apprezza il suo

lavoro, Oudolf ha realizzato per la prima

volta nella storia della Biennale un giardino. Questo è stato di grande stimolo per lui, benché vi fossero dei tempi

molto ristretti e un budget assai limitato: «Fare un giardino in quattro mesi è

stata una bella scommessa. Un progetto di corsa e una realizzazione di corsa».

Piet Oudolf, sempre molto attento al

contesto naturale che ospita i suoi giardini, utilizza prevalentemente le erbacee perenni di tarda fioritura disegnando geometrie di forme e colori accostando foglie, fiori e steli in grande

varietà nel desiderio di lavorare anche

con la natura esistente. Infatti, anche in

questo caso, ha lasciato intatta parte

della folta vegetazione selvatica già presente sul sito. Quindi chi attraversa il

piccolo giardino con i rovi di more sullo sfondo e le variegatissime bordure

fra le alberature centenarie non ne percepisce esattamente i limiti. Oudolf,

mascherando un po’ la sua scelta poetica, racconta che una delle prime operazioni per la preparazione del sito per

ospitare il nuovo giardino è stata quella di liberarlo dai rovi. Questa operazione sembra abbia costituito un capitolo

di spesa oneroso sul ridotto bilancio

a disposizione: «Avevamo un piccolo

budget e dovevamo liberarci dai rovi.

Allora abbiamo cercato di far funzionare le due cose». La successiva operazione per la realizzazione del giardino

ha visto l’utilizzo del metodo della rappresentazione a terra del progetto sul

sito. In base al disegno di progetto viene

realizzata una griglia di 2 × 2 m come

riferimento per apportare direttamente sul suolo il disegno della sistemazione delle piante. Molti sono i disegni di

dettaglio per la piantumazione di un singolo gruppo di piante che arriva alla

definizione del numero preciso di piante da collocare. Molto soddisfatto dell’esito del giardino, Piet Oudolf intende

seguirne le evoluzioni durante i prossimi mesi venendo di persona a Venezia.

Per il momento si nota che nel giardino sono assenti le sedute. Alla richiesta di come mai non vi fossero, risponde che «in verità mi avevano promesso

delle sedute, forse arriveranno. Credo

ci saranno degli sponsor interessati.

Altrimenti non avrei fatto un sentiero

così largo. La preparazione del terreno

e la realizzazione del sentiero hanno

costituito una parte importante della

spesa. Per caso mi sono incontrato con

Robert Hammond e quindi il giardino ha avuto la fortuna di ospitare un

Chance Encounter». Si tratta di un happening ideato da Lisa Bielawa e Robert

Hammond, entrambi borsisti 2010 dell’Accademia Americana di Roma, che

hanno organizzato un esperimento urbano teso alla rivitalizzazione artistica

e urbanistica del Lungotevere di Roma.

Piet Oudolf

Piet Oudolf, uno dei più noti paesaggisti a livello

internazionale, è nato a Haarlem in Olanda nel 1944.

Ha lavorato come barista, pescivendolo, metalmeccanico e cameriere prima di essere assunto in un vivaio a 26 anni. Segue corsi di progettazione e gestione

dei giardini aprendo il suo studio di progettazione di

giardini nel 1976. Nel 1982 si trasferisce con la moglie

Anija in una fattoria a Hummelo, dove ancora vive e

lavora, in modo da poter dedicare più tempo a sperimentare con le piante e aprendo un vivaio. I suoi lavori hanno ispirato la nascita negli anni Novanta del movimento New Wave Planting, noto anche

come New Perennial. Egli stesso ha aderito a questo movimento che cerca l’abolizione dei dogmi

nella progettazione dei giardini usando masse di piante graminacee perenni disposte naturalmente a gruppi e masse di colori, e ne è uno delle firme più rappresentative.

La ricerca sperimentale di Piet e Anija si è concentrata prevalentemente sulle piante perenni, con

attenzione alla loro forma, dando nome a oltre 70 nuove piante. Da questa esperienza è nata

recentemente Future Plants una società specializzata sulla selezione, coltivazione, allevamento,

protezione e vendita delle piante che sono utili e hanno tutte le qualità necessarie per l’abbellimento e il verde pubblico.

Tra le sue pubblicazioni si ricordano: Planting Design: Gardens in Time and Space (2005) in collaborazione con Noel Kingsbury, Planting the Natural Garden (2003) in collaborazione con Henk

Gerritsen, Dreamplants for the Natural Garden (2000) e More Dreamplants in collaborazione con

Henk Gerritsen, Designing With Plants (1999) in collaborazione con Noel Kingsbury, Designing

with Grasses (1998) in collaborazione con Michael King.

Piet Oudolf è stato pregiato della medaglia d’oro al Chelsea Flower Show di Londra nel 2000, della

medaglia d’oro Veitch Memorial dal Royal Horticultural Society nel 2002, dell’Award for Excellence

in progettazione dalla commissione d’arte della città di New York, del Dalecarlica Award 2009

dalla commissione Swedish Park, il premio dell’Association of Professional Landscape Designers

nel 2010 per il contributo alla progettazione dei giardini e, infine, della menzione speciale 2010

della dodicesima Biennale di Venezia per il Giardino delle Vergini all’Arsenale.

Tra i suoi progetti principali vi sono giardini per spazi pubblici, ma anche per abitazioni private

e uffici in Olanda, Gran Bretagna, Germania, Svezia e Stati Uniti: l’ingresso del giardino botanico

De Uihof a Utrecht, il giardino del centro Reuma Verpleeghuis a Rotterdam, la riserva naturale

Pensthorpe nel Norfolk e la RHS Wisley nel Surrey, alcuni giardini al Millennium Park a Chicago

e il Battery Park e la High Line a New York, il Lurie Garden a Chicago collaborando con Frank

Gehry e Gustafson Guthrie Nichol.

n.37-40

2010

9

Cento sedie rosse pieghevoli sono state lasciate sulla banchina del fiume per

studiare le reazioni e l’uso che lo spettatore ne fa mentre assiste alla pièce

musicale a sorpresa di 30 minuti di Lisa

Bielawa. Chance Encounter è stato replicato negli spazi antistanti il MAXXI in

occasione dell’inaugurazione e appunto

alla Biennale di Venezia.

A proposito del suo recente giardino

realizzato sulla High Line a Manhattan

– giardino fondato e fortemente voluto da Robert Hammond e Joshua

David – Oudolf ha più volte detto che

si è trattato della cosa più audace che

avesse mai fatto, «praticamente ho avuto a che fare con un ambiente con una

limitata ecologia del suolo proprio al

centro di uno dei contesti urbani più

“duri”, vissuto da persone che con

molta probabilità non usciranno mai

da New York City. Ma la High Line è

anche fortemente concettuale: riconnette con qualcosa di perduto nel tentativo di avvicinare le persone a un tipo

di bellezza che forse non hanno mai

sperimentato prima».

Lista delle essenze utilizzate per il Giardino delle Vergini

n.37-40

2010

10

PERENNI

Achillea “Walter Funcke”

Aconitum wilsonii

Agastache “Blue Fortune”

Anemone “Pamina”

Anemone robustissima

Aster ageratoides “Asran”

Aster amelius “Sonora”

Aster “Little Carlow”

Aster novae-angliae “Alma Potschke”

Aster “Oktoberlicht”

Cimicifuga ramosa “Atropurpurea”

Echinacea “Fatal Attraction”

Echinacea purpurea mix

Echinops bannalicus “Taplow Blue”

Eupatorium rugosum “Chocolate”

Eupatorium maculatum

“Atropurpureum”

Genziana trifola “Royal Blue”

Helenium “Rubinzwerg”

Heuchera micrantha “Palace Purple”

Kirengeshoma palmata

Lobelia vedraiensis

Persicaria amplexicaulis “Alba”

Persicaria “Orange Field”

Scabiosa columbaria “Butterfly Blue”

Scutellaria incana

Sedum “Matrona”

Stachys officinalis “Hummelo”

Tricyrtis formosana “Purple Beauty”

ANNUALI

Ammi visnage “Green mist”

Dahlia coccigea

Dahlia “North Star”

Nicotiana sylvestris

Nicotiana “Tinkerbell”

A ogni gruppo di piante è attribuito un numero

che identifica un’essenza specifica

ERBACEE

Molinia caerulea “Edith Dudzus”

Molinia caerulea “Heidebraut”

Molinia caerulea “Moorhexe”

Molinia caerulea “Transparent”

Panicum virgalum “Rehbraum”

Panicum virgalum “Heavy Metal”

Pennisetum alopecuriodes “Virdiscens”

Sesleria autumnalis

Piet Oudolf, che non ha fatto studi particolari e lavora con l’istinto, è riconosciuto come uno dei più geniali e

innovativi paesaggisti contemporanei.

È definito “un naturalista” per la propensione all’utilizzo di piante erbacee

selvatiche quasi a voler nascondere la

razionalità del progetto del giardino.

Le piante che usa sembrano essere selvatiche, mentre i giardini che fa non lo

sono affatto. Il suo approccio genera

progetti di giardini molto “naturali” che

non partono mai da affermazioni aprioristiche bensì rispondono ai materiali

presenti nel paesaggio in cui si inseriscono: il suo clima, la sensibilità del

cliente e la complessità delle richieste.

Di fronte alla domanda: che effetto fa

al fondatore del movimento New Perennial fare un giardino in Italia, patria

della tradizione formale nell’arte dei

giardini, Oudolf ha tenuto a precisare

innanzitutto di non esserne il fondatore

ma di aver solo aderito al movimento.

Secondo Oudolf «nel fare giardini vi

sono tanti dogmi, quello che mi interessa è proprio eliminare i dogmi, allontanarmene, essere libero. Se una cosa

non piace è giusto non fare quello che

non ti piace». Il movimento New Perennial è spesso associato al paesaggista irlandese William Robinson (18381935), pioniere del giardino selvatico in cui dominano le piante perenni

insieme a quelle autoctone di un sito

al fine di creare paesaggi in linea con

la tradizione architettonica del movimento inglese degli Arts and Crafts.

Potremmo dire che Oudolf ne sia l’erede contemporaneo.

Hai lavorato molto nell’Europa del

nord, nel Canada e Stati Uniti. È stata

la prima esperienza in Italia? «Sì. I miei

giardini sono adesso più noti in Italia.

In Italia però ho visto che non sono abituati, in termini di manutenzione, al mio

tipo di giardinaggio. Venezia è al limite

tra il Mediterraneo e l’Europa quindi ho

usato piante che conosco adatte a climi

continentali. Le persone dei climi continentali sono motivate verso questo tipo

di giardino, mentre in Italia vi è più consuetudine per i giardini formali».

Oudolf e la moglie hanno un vivaio dove

fare le sperimentazioni con le piante.

A Venezia non hanno utilizzato le piante del loro vivaio che è pensato soprattutto per sperimentare, ma hanno fatto

riferimento a dei vivai olandesi per

poter avere un controllare diretto.

Il loro vivaio apre al pubblico durante

i Grass Days di fine estate e ai primi di

autunno. È il periodo in cui sono particolarmente interessanti i suoi giardini.

Come dice lui stesso «morire in maniera interessante è altrettanto importante quanto vivere». I Grass Days sono

eventi di grande interesse perché il

vivaio vanta circa 70 nuove specie e

offre la possibilità di vedere non solo

le piante in vaso ma anche la loro resa

sul terreno, in un’apposita zona della

loro proprietà.

Pensi che nel fare giardini oggi sia necessario un approccio più sostenibile?

«Penso che sia bello vedere il lento

cambiamento che hanno le piante.

Lo trovo molto istruttivo». In effetti

Oudolf ha nei confronti del giardinaggio un atteggiamento profondamente

filosofico se non addirittura religioso:

«Mi piace mettere le persone in contatto con i processi della loro vita.

Quello che richiede una vita intera,

una pianta lo sperimenta in tempi più

brevi. In questo senso il giardinaggio è

un microcosmo del ciclo vitale». Nel

caso del Giardino delle Vergini si può dire

che rappresenti anche una perfetta

trasposizione del tema della Biennale,

People meet in architecture, dall’architettura al paesaggio attraverso una piacevole pausa tra padiglioni e architetture nel poetico scenario dell’Arsenale.

Silvia Cioli e Luca D’Eusebio

n.37-40

2010

11

Crollo di parte

della volta

della Domus Aurea,

avvenuto

il 30 marzo 2010

Sotto: l’interno

della Domus Aurea

Roma, ovvero monumenti e potere

beni

culturali a cura di Maria Giulia Picchione

Il

n.37-40

2010

12

30 marzo di quest’anno, come

forse ci si poteva attendere da

qualche parte di questa antica città, crollava una porzione di una vecchia volta

adiacente i leggendari anfratti della

Domus Aurea neroniana. Questa, sia pur

piccola cosa, era parte delle strutture,

tutt’oggi esistenti del terrazzamento

voluto da Traiano ai primi anni del II secolo d.C., costruito lì per potervi poggiare la sontuosa architettura delle sue

terme; forse anch’esse nate dalle idee

di Apollodoro damasceno. A distanza

di un po’ di tempo, sopiti i clamori e le

inevitabili indignate costernazioni, insieme ai residui sembrano oggi già sotterrate anche le più caritatevoli e insolite

attenzioni dei giornali. Del resto, nel

contemporaneo, tutto sembra essere

mosso dalla “notizia” e com’è noto dal

più consueto paradosso mediatico, se

una cosa non la trovi su quelle pagine

vuol dire che non è mai accaduta. Nel

nostro caso vuol dire che è accaduta

per i tre giorni che hanno accolto gli

immancabili commenti e i solonici responsi sulle taumaturgie indispensabili

a questa città che… ahimè non è più

la stessa!

Tra la polvere dei pavimenti di Colle

Oppio, lì accanto all’ingresso misterioso della Domus neroniana, rimane molto

più di quanto faccia credere l’informe

mucchio di residui; resta, piaccia o no,

una strana idea della Roma contemporanea, l’inconsolato destino della città.

Al sommo della questione esiste una

evidente conflittualità tra “passato” e

contemporaneo.Checché ne voglia pensare un certo modernismo destrorso

che vuole ancora porre, al di fuori del

tempo, la figura di un umanesimo nostalgico fatto di concezioni in sé conflit-

tuali come spiritualità dei valori umani

e materiale sopravvivenza. Una destra

dirigistica che trova nella relazione essenziale tra indirizzo del vertice istituzionale e politica per la base civica l’unica opposizione etico-politica al “parlamentarismo culturale”: uno spettro che

si aggira(va) quanto meno nel sottosuolo di Roma. In verità, tanti si vorrebbero illudere della sua reale capacità rigeneratrice a fronte di una imbarazzante

empasse davanti cui parcheggia l’idea di

“sinistra”. Una supremazia che in quarant’anni di solide istituzioni culturali e

relate uniformi sociali resiste nell’idea

nostalgica e nella memoria epifenomenica di sia pur gloriose generazioni.

Dov’è quella bella città; ma dov’è il

Bello in questa città? Dove le sue sempre più arcaiche sofferenze postbelliche

da cui fumavano, tra i ruderi macabri del

grande errore, speranze nascoste di civiltà. Forse già in quegli stessi momenti,

covava, impercettibile e nascosta, una

ben altra rovina. È il paradosso dell’Italia

moderna a partire dagli anni Cinquanta: viva nelle ruderi sembianze di interi

quartieri storici; San Lorenzo, mortale

nelle variopinte e policrome accelerazioni dei sobborghi agricoli occupati.

Tanto che pare assai difficile parlare

della città storica prescindendo dalla sua

esistenza metropolitana che la include

come un nucleo inquieto, che la muta

e la modifica in una fibra inattiva secca

e legnosa, intorno alla quale ruotano

vortici di sostanze sempre più estranee.

La “moltitudine” ha definito questo processo. Ha costruito in questo suolo la

dinamica corruttrice del consenso.

La città nella sua storia ha sempre vissuto, con contiguità e sentimento di appartenenza, la sua esistenziale condizione monumentale. La società, in qualche

modo, ne era parte organica anche a

dispetto del potere che ne ha sempre

subìto un’attrazione ferale, evocandola

nel proprio immaginario come la propria massimizzabile rappresentazione;

non ultima la città napoleonica, né quella umbertina. Ai segni di un potere strettamente legato alla sostanza tangibile dei

luoghi si è in seguito sostituito un meccanismo di controllo più etereo e rarefatto che si sostanziava nell’Immagine

quale mezzo del contatto sublime.

Oggi l’evoluzione del rapporto tra potere e monumento si è quasi annullato

abbandonando quest’ultimo a un autonomo destino di inutile contenitore, di

incoerente presenza nel tessuto degli

scambi sociali della città. La condizione

di romantica suggestione, anacronistica

e per certi versi surreale, rimane affidata a un precario e residuale apparato

giuridico del vecchio Stato che a suo

tempo, con cognizione democratica ne

aveva definito la categoria sostanziale

nello status di “bene”; una identità che

in questi giorni è difficile collocare esattamente nella sua originaria vestizione.

Prova ne è il lento abbandono del Ministero creato negli anni Settanta dal-

l’intervento di una generazione intellettuale che mostrava ancora di credere

alla idea salvifica di “tutela” come avamposto della civiltà.

Oggi si parla sempre più astrattamente

del patrimonio come luogo di un ennesimo veicolo da immettere nella fluidità delle relazioni produttive. Il lessico

con cui si vuole sostanziare l’innovazione del settore rappresenta sempre

più evidentemente la distanza che corre

tra il sistema dei valori dell’età classica

e il contemporaneo. Qual è lo spazio

oggi possibile della grande tradizione

che, dall’Umanesimo all’Illuminismo, ci

ha definito nella coscienza più importante della nostra cultura e della sua

espressività linguistica?

Determinato dalla grande recessione

economica, seconda solo a quella del

’29, il destino dei monumenti si è posto

sempre più in coincidenza con l’obbligo di una loro autonoma capacità di sopravvivenza e di idoneità produttiva.

Quello che era stato l’assunto etico

sancito dall’articolo 9 della Costituzione,

l’obbligo di fatto da parte della Repubblica alle provvidenze indispensabili per

la salvaguardia dell’identità materiale:

paesaggio, patrimonio storico e artistico è sempre più disatteso. Come per

gli altri articoli “fondamentali” è sottoposto alle bordate di insofferenza dei

“manovratori” al comando negli ultimi

due decenni. Pesa qui non solo il fatto

che su di essi non sia più stata licenziata una efficace politica della risorsa;

né sul primario, né sullo straordinario, quanto piuttosto l’assunzione di un

ruolo negativo. Un recente rapporto

(«Giornale dell’Arte», n. 298, maggio

2010, p. 10) chiarisce il peso dell’inefficacia gestionale del denaro disponibile in considerazione dei 1.843 miliardi

di euro di residuo passivo per il 2009.

La situazione è per altro comune a tutti

i ministeri, il più compromesso dei quali,

per paradosso è quello dello Sviluppo

Economico dove i residui passivi arrivano quasi al 60% degli stanziamenti di

bilancio. Nel corso degli ultimi esperimenti dei nuovi ordinamenti e assetto

ministeriale, i tentativi sono culminati

con la formazione di società finanziarie parzialmente esterne all’amministrazione pubblica che avessero tali capacità di spesa.Anche in questo caso, a parte

di qualche strategico impiego, per insondabili motivi, la giacenza paralitica delle

attività è stata quasi pari al silenzioso

lavorio che vi si svolge ai consueti margini. Rimangono in piedi alcune certezze: il Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, svuotato del suo personale

non più sostituito nel corso del tempo,

è stato di fatto deposto da qualsiasi capacità ed efficacia; ridotto ad affrontare

la sempre maggiore aggressività delle

L’interno

del Colosseo

Sotto:

il Portico d’Ottavia

componenti territoriali. La strategia in

atto almeno da poco più di un decennio

ha una data topica nel 1997. Con la

“legge Bassanini” si erano infatti determinati, con l’ultima concordia generale

del Parlamento, condizioni ideali per innovare seriamente il settore. Anche

questo esperimento, che comunque

avrebbe mostrato forte carattere propositivo, ancora oggi non pare aver avuto esito di completezza. Varie istanze

hanno spinto al mantenimento di uno

status quo da cui non appaiono esimersi le colpe dello stesso mondo professionale e intellettuale dentro l’istituzione: un patrimonio umano ridotto

troppo spesso a gerarchiche carriere

d’apparato.

Il mondo dei beni, intanto, una volta

decaduto nell’inutile, poteva non più

rappresentare intralcio, come poi diventato, all’esercizio dello sviluppo,

dell’occupazione e rigenerazione fondiaria del territorio. L’età post-liberale ha di fatto sovra passato l’idea del

patrimonio come struttura della sfera

pubblica a beneficio dell’azione speculativa in funzione del consolidamento

finanziario. Il ruolo del presente apparato bancario, quanto più lontano ed

estraneo all’etica sociale che in qualche

modo vi sopravviveva ancora negli anni

Sessanta, ha determinato anche per i

settori a sé ignoti e lontani alla pratica finanziaria, vincoli di redditività.

Comuni, ministeri, Regioni, enti appositi, fondazioni, si sono fatti in quattro

per dimostrare la assai stupida idea dei

“giacimenti culturali”. Come se di fatto

non avessero, i monumenti di Roma,

nessun ruolo nella mobilità turistica.

Si è poi scoperto che nessuna istituzione è stata in grado di attribuirsi conti

economici in parità.

n.37-40

2010

13

Il MACRO

(Museo d’Arte

Contemporanea

di Roma)

Sotto:

il MAXXI

(Museo Nazionale

delle Arti

del XXI secolo)

n.37-40

2010

14

L’estemporaneità con cui il potere politico ha assunto la disciplina adesso

rimbalza da un esperimento all’altro:

oggi potrà andare alla grande un bravo

manager; poi una società finanziaria,

poi ancora – perché non vendere tutto? Ma a chi, e cosa? Non possono aversi dubbi sul fatto che il monastero di

Pizzighettone, luogo caro al paradosso politico, soprattutto se mancante

da svariati decenni di manutenzione,

non rischi minimamente la sua incerta

e ruderale sopravvivenza marginale.

Certamente più attraente una spiaggia,

una galleria già restaurata dove portare invitati e convegnisti: un destino

ancor più risibile dello sfortunato monastero.Quanto dovremo ancora aspettare? Quanti esperimenti?

Il settore, quindi, per tale scarsa capacità competitiva sarà ben al riparo dai

sostegni allo sviluppo, lasciando molta parte del suo costrutto alla speranza di una coscienza civica sempre più

analfabeta.

Da tutto questo non può che sopravvivere l’idea di città turistica. Quali

altri destini si è in grado di immaginare infatti? Roma ne assume il portato

più esemplare. Quel tessuto di quartieri, ricco degli strati più multiformi

e degli eventi singolari, finisce in mano

ai torpedoni: gli unici che hanno oggi

il diritto di circolazione libera e indefinita tra le strade della vecchia città.

Le trasformazioni si misurano su queste intenzioni. Spazi che si possono ora

recludere con provvidenziali cancellate che ne evitino attività di mantenimento. Vi si passa sotto, a distanza per

tragitti studiati al massimo del risultato col minimo degli sforzi. Il Colosseo

finché tiene così com’è, Veiovis: questo sconosciuto; le pozze del Portico

di Ottavia, i semi ponteggi della Torre

dei Conti. Le notti che ormai calano

pericolosamente nel buio; forse ci salverà l’involontaria comicità di un “suono e luci”. I Fori sono colti da un meritato sonno. Sono scenari questi che

non partecipano all’immaginario turistico. Non risiedono né permangono

nel trascorso dell’esperienza di viaggio; non più di un piatto di pajata o di

un’asfittica carbonara.

Roma intanto trova la sua nuova vocazione modernista! La liberazione da

quel passato, la cancellazione di quel

“parlamentarismo culturale” porta distintamente la cifra neo-futurista della

nuova epoca: multietnica, multiformale, eccentrica, a volte americana e informale, questa volta però fuori dagli

studi artistici del Prenestino. Si compiono i processi di lungo cammino

con l’arte per la riverente moltitudine che a frotte occuperà le sale impercorribili dei nuovi musei d’arte moderna; involucri luciformi e turpidi ben

riparati dal corrosivo materialismo:

il Macro-Mattatoio, il MAXXI. La suggestione al potere è un’efficiente macchina organizzativa pronta a monetizzare l’evento. È chiaro che a partire da

qui non può vedersi conflittualità tra il

passato e il contemporaneo. Tutti gli

spazi vanno bene – al contemporaneo.

È il passato che mostra sempre più i

segni di un logoro rapporto con la città,

che si dimostra sempre più abbandonato all’estemporanea iniziativa di istituzioni passatiste. L’idea dello Stato,

l’anglosassone modello delle “comunità” resistito alla dinamica della comunicazione appartengono di fatto a un’archeologia socialogica in cui ha sempre

meno terra l’individuo.

Vale a questo punto la crudele rassegnazione poetica di Pier Paolo Pasolini:

(…) questo cielo

di bave sopra gli attici giallini

che in semicerchi immensi fanno velo

alle curve del Tevere, ai turchini

monti del Lazio… Spande una mortale

pace, disamorata come i nostri destini,

tra le vecchie muraglie l’autunnale

maggio. In esso c’è il grigiore del mondo,

la fine del decennio in cui ci appare

tra le macerie finito il profondo

e ingenuo sforzo di rifare la vita;

il silenzio, fradicio e infecondo…

Michele Campisi

restauro a cura di Giovanni Carbonara e Alessandro Pergoli Campanelli

(San Bonifacio de)

Ibagué (del Valle

de las Lanzas),

il “Panóptico”:

vista del cortile

interno dopo

i recenti lavori

n.37-40

2010

16

Il restauro in Colombia. Un caso recente:

il recupero del Panóptico d’Ibagué

L

a disciplina del restauro architettonico non è

certo sconosciuta in Colombia. Lo dimostrano

i tanti interventi degli ultimi anni, specialmente quelli realizzati nei siti turistici più noti, laddove il risalto provocato

dai numerosi riconoscimenti internazionali (quali, ad

esempio, i prestigiosi inserimenti nella lista del patrimonio

mondiale dell’UNESCO, come è avvenuto per il porto, la

fortezza e i monumenti storici di Cartagena) ha attivato

ingenti risorse economiche.Tuttavia, come spesso accade,

l’aumento degli investimenti non ha automaticamente

generato risultati altrettanto positivi per la conservazione

e il restauro dei principali monumenti. Questo perché la

direzione – oculata o meno – di ogni intervento è rimasta, nella maggior parte dei casi, affidata all’iniziativa e alla

capacità dei singoli progettisti, non sempre versati nel

campo conservativo.

Attualmente in Colombia non esistono, infatti, specifiche

normative sui beni culturali né tantomeno strutture di tutela paragonabili a quelle attive in Italia da oltre un secolo.

Vi è, però, sia a livello teorico che professionale, un sempre

maggior interesse per le tematiche della conservazione e

del restauro. Fra gli architetti colombiani che si occupano di restauro, uno dei progettisti più attivi e attenti alle

preesistenze storiche è Alberto Samudio Trallero, direttore del corso di specializzazione in Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico dell’Università di Bogotá

“Jorge Tadeo Lozano”.

I suoi lavori – seppur sempre d’alta qualità – sono esemplificativi d’un procedere altalenante che, in assenza d’un

sistema pubblico di controllo e indirizzo, di volta in volta

si conforma sulle diverse esigenze d’una committenza,

ora istituzionale ora privata. È un approccio strettamente

dipendente dalle capacità e dalle sensibilità personali piuttosto che dall’applicazione d’una metodologia rigorosa e

condivisa. Alcuni lavori sono, infatti, improntati al rispetto

dell’autenticità del bene sul quale s’è intervenuti, con inserzioni delicatamente riconoscibili, come nel restauro del

seicentesco bastione di Santa Catalina, realizzato nel 2004.

Altri suoi lavori, invece, sono tesi maggiormente alla valorizzazione d’importanti monumenti attraverso l’introduzione

di nuove funzioni d’uso (è il caso del restauro del settecentesco Palazzo dell’Inquisizione trasformato, fra il 1996 e il

2003, nel nuovo Museo Storico di Cartagena, o di quello

della cattedrale e del chiostro di San Domenico, attuale sede

del Centro per la Formazione e la Cooperazione Spagnola).

Vi sono poi altri interventi che, pur eseguiti su preesistenze

storicamente connotate, col restauro hanno poco a che

vedere e che, anzi, rischiano di trasformare, lentamente ma

inesorabilmente, il tessuto minore dei centri storici.

Lo stesso rischio, ugualmente, si potrebbe verificare anche

in Italia se i progettisti fossero lasciati in balia di se stessi

e della sola committenza, senza l’ausilio di alcun controllo

pubblico (questi sono solo alcuni fra i tanti pregi di un sistema di tutela come quello italiano, spesso criticato ma che,

Cartagena, il “Palacio

de la Inquisicìon”

(fine del XVIII sec.)

sede dell’attuale

Museo Storico

dopo i restauri

proprio nel confronto con altre realtà straniere, mostra

tutto il proprio valore).

Uno dei più interessanti restauri attualmente in corso di

esecuzione in Colombia riguarda l’area dell’ex penitenziario d’Ibagué. Il processo che ha portato alla realizzazione dell’intero intervento, su progetto dell’architetto Luis

Humberto Duque Gómez, è stato assai lungo: vale tuttavia la pena ripercorrerlo per comprendere le molte difficoltà che incontrano simili operazioni in Colombia.

Tutto ha inizio nel lontano 1987, quando il complesso venne

inserito fra i pochi immobili riconosciuti quali patrimonio

histórico y cultural del Paese (risoluzione n. 10 del Consiglio

Nazionale dei Monumenti). Dovranno poi passare altri dieci

anni perché il Panóptico venga dichiarato, nel 1997, monumento nazionale e, un anno dopo (risoluzione n. 752 del

1998), bien de interés cultural de carácter nacional.

È però solo nel 2001 che il penitenziario viene definitivamente chiuso e iniziano, di fatto, 14 anni dopo il riconoscimento del valore storico-architettonico dell’intero complesso, le procedure operative per la sua conversione in museo.

Da sinistra:

facciata principale

e dettaglio

del portale barocco

Sotto:

vista del cortile

interno e del portico

del secondo piano

L’episodio, anche dal punto di vista sociale, fu certamente

rilevante. Non a caso proprio nel 2004 Ibagué viene eletta

capitale andina dei diritti umani e della pace. Si giunge così

al 2005 quando, finalmente, si apre il cantiere del Panóptico i

cui lavori, ad oggi, sono conclusi per il solo nucleo centrale.

Basta però leggere già l’intestazione del cantiere, Restauración integral obra nueva paisajismo museografia y proyectos

técnicos del panoptico de Ibagué, per cogliere la complessità

dell’intervento e la coesistenza di diverse istanze, non tutte

necessariamente riconducibili al restauro.

n.37-40

2010

17

Cartagena,

cattedrale

di Santo Domingo,

facciata principale

prima e dopo

i lavori di restauro

Sotto:

Studio Samudio,

progetto di restauro,

prospetto principale

e pianta del primo

e del secondo piano

L’edifico principale dell’ex complesso penitenziario, dalla particolare pianta cruciforme, è meglio noto come

Panóptico. Il nome deriva da un’opera letteraria del 1791,

Panopticon or the inspection-house: containing the idea of a

new principle of construction applicable to any sort of establishment, in which persons of any description are to be kept

under inspection, del giurista inglese Jeremy Bentham (per

l’edizione italiana v. Bentham, Jeremy, Panopticon, ovvero

la casa d’ispezione, a cura di Foucault, Michel e Perrot,

Michelle, Venezia, Marsilio, 1983). Egli riteneva che attraverso l’architettura fosse possibile indurre le persone a

determinati comportamenti “disciplinati” grazie a «un

nuovo modo per ottenere potere sulla mente, in una

quantità finora mai vista».

Si trattava, in sostanza, di una

moderna e raffinata strategia del terrore applicata

n.37-40

2010

18

all’architettura attraverso l’invenzione di una nuova tipologia costruttiva (in questa circostanza una casa di detenzione

ma lo stesso modello poteva adattarsi, secondo Bentham,

anche a scuole, fabbriche e ospedali, in particolare quelli per

i malati di mente). Grazie ad alcuni accorgimenti basati sulle

regole dell’ottica, sarebbe stato infatti possibile, anche con

un solo guardiano, sorvegliare senza essere visti tutte le

persone presenti (detenuti, operai, malati o, magari, alunni),

incutendo un senso di onnipresente vigilanza.

Quello della soggezione indotta dalla consapevolezza d’una

“presenza invisibile” è un principio associato più volte

all’architettura: basti pensare, ad esempio, al medievale

Corridore del Cassero di Prato, utilizzato dalle truppe fiorentine per entrare e uscire di nascosto dalla città senza

esser visti. La novità dell’idea di Bentham fu rappresentata dall’averla associato a uno specifico tipo edilizio, il

panottico, appunto.

Si tratta d’una tipologia che Bentham riteneva adattabile,

secondo le circostanze a edifici diversi ma che, com’era

facilmente prevedibile, riscontrò maggior successo proprio come prototipo di una moderna struttura carceraria

piuttosto che in altre applicazioni civili.

Nel Lazio si ha un pregevole esempio nell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano; da notare che la struttura di questo panottico italiano – assai più vicina all’originaria idea del giurista inglese che non la sua tarda derivazione colombiana – è stata realizzata a partire dal 1794,

ovvero solo tre anni dopo la pubblicazione dell’opera di

Bentham. I lavori del Panóptico di Ibagué iniziarono invece

nel 1892 (la struttura fu ultimata nel 1902) sotto la direzione del generale Manuel Casabianca.

Questi ripropose il progetto utilizzato per il panottico di

Bogotà (oggi trasformato in museo nazionale), dell’architetto danese Thomas (o Tomàs) Reed che, giunto da Caracas

nel 1847 per insegnare architettura nell’università statale,

successivamente si trasferì a Quito, in Ecuador, dove nel

1855 progettò un analogo edificio penitenziario (cfr. Saldarriaga Roa, Alberto et al., En busca de Thomas Reed,

arquitectura y polìtica en el siglo XIX,

Bogotà, Secretaria general Alcadia

Mayor, 2005).

Ad oggi sono ancora esistenti in America Latina solo pochi dei molti edifici carcerari realizzati sul modello di

Bentham: oltre i due colombiani e il panottico di Quito (ancora utilizzato come casa di detenzione)

vi sono, infatti, il Palazzo di Lecumberri a Città del Messico

(oggi sede dell’archivio generale) e il panottico di La Paz, in

Bolivia (anch’esso in corso di conversione).

Dal punto di vista delle scelte progettuali il restauro del

panottico di Ibagué è stato pensato e realizzato secondo le

modalità di una “manutenzione spinta” ovvero con evidenti tendenze al ripristino di un aspetto pulito e decoroso

della struttura monumentale.

Vi sono, poi, insieme agli interventi più strettamente di restauro, anche altre opere di nuova architettura, di arredo

esterno e di musealizzazione. In particolare, l’aggiunta di

nuovi edifici all’interno dell’area dell’ex penitenziario è propedeutica alla riconversione in spazio museale, mentre la

progettazione degli spazi verdi ha assunto precise valenze

simboliche. Al posto di garitte e mura di guardia (alte oltre

6 metri) che confinavano il vecchio penitenziario e delle quali,

ancora per poco, sono visibili alcuni tratti (destinati come

gli altri ad essere completamente abbattuti) vi saranno, infatti, moderne recinzioni tese quasi a scomparire. L’intenzione

è che una maggior permeabilità restituisca il panottico alla

In alto da sinistra:

Cartagena,

Teatro Heredia,

prospetto principale

dopo i recenti

interventi di restauro

Cattedrale

di San Pedro Claver,

una fase dei

delicati inter venti

di restauro

delle murature

in pietra corallina

della facciata

Sotto:

Ibagué, la facciata

principale

del “Panóptico”,

prima e dopo

i restauri

n.37-40

2010

19

Nelle intenzioni di Duque Gómez i riflessi del penitenziario sull’acqua rappresenteranno così lo «specchio di un

passato restaurato».

Si tratta quindi, nell’insieme, non d’un intervento di restauro conservativo ma certamente di un meno rigoroso e più

articolato «conjunto de proyectos, obras de restauración,

obra nueva y tratamiento de paisajismo que sustenten la articulación de lo histórico con las nuevas necesidades y usos»,

come dichiarato dal progettista stesso (Duque Gómez in

Saravia Ríos, Elizabeth, Museo panóptico, «Arcadia», 23,

agosto 2007, p. 32).

La volontà alla base dell’intervento è manifesta: riconvertire un pregevole edifico di fine Ottocento a un uso più consono, celando o, meglio, cercando di cancellare, per quanto

possibile, il ricordo delle tante sofferenze in precedenza

associate a quel luogo, senza però rinunciare a evocarne, in

maniera garbata, la memoria.

La stessa conservazione dell’edifico principale del carcere,

con gli spazi angusti delle celle sarà a tal proposito, secondo Duque Gómez, sufficiente: «El edificio como pieza principal del museo, por sus dimensiones y características, resultará por sí mismo impactante para las personas que no

han entrado a una cárcel, e imaginen en el recorrido la vida

en confinamiento» (ibidem).

È un complesso, quindi, quello del panottico di Ibagué che

con la sua storia evoca ricordi positivi e, insieme, anche assai

negativi. Il progetto, attraverso una precisa lettura critica, ne

ha riproposti alcuni scegliendo, al contempo, di mitigarne altri.

L’edifico è stato così riproposto nel suo “stile originario”,

attraverso il rifacimento di alcune parti con materiali e tecniche costruttive ormai appartenenti alla storia passata.

La struttura del Panóptico è stata, infatti, riportata, per quanto riguarda le coperture e i prospetti esterni alle sue forme

iniziali di fine Ottocento, eliminando tutte quelle superfetazioni giudicate deturpanti e conservando, fra le tante

aggiunte e decorazioni “spontanee”, solo quelle ritenute,

città, rimuovendo una separazione ormai funzionalmente

inutile e simbolicamente carica di valenze negative.

Precise operazioni di architettura del paesaggio trasformeranno quindi gli spazi esterni, avvalendosi d’un tema

definito dagli stessi progettisti «tipico dell’architettura

islamica»: la circolazione dell’acqua. Questa scorrerà in

Ibagué, piccoli canali lungo tutti gli spazi esterni per poi colmail “Panóptico” re cinque stagni artificiali. A tale scopo si riutilizzeranno anche le strutture di una piscina risalente al lontano

In alto: 1915, da tempo non più in uso.

i resti, da demolire,

delle recinzioni

dell’ex casa

di detenzione

A destra:

particolare

della copertura

in “guadua”

della torre centrale

dopo il ripristino

della configurazione

originaria del tetto;

uno dei bracci interni

dopo il restauro.

L’armonia irreale

e il tono caldo

dei colori utilizzati

è in evidente

contrasto con

la severità

n.37-40

dei luoghi e con

2010

la loro funzione

originaria

20

Ibagué,

il “Panóptico”

Sopra: nella

reinterpretazione

del restauro

le colorazioni

delle finestre,

una volta utilizzate

dai detenuti

per identificare

la propria cella,

sono diventate,

un elemento

decorativo

della facciata

A fianco:

planimetria

e “master plan”

dell’intero progetto

di recupero

dell’ex complesso

carcerario

A sinistra:

alcuni dei “murales”

interni conser vati

nel progetto

di restauro

attraverso un condivisibile giudizio critico, le più meritevoli

di perpetuazione.

Sono così rimaste, delle molte pitture interne, probabilmente eseguite dagli stessi detenuti per rendere la loro prigionia meno pesante, solo le più consone al nuovo decoro

della struttura, ovvero quelle in grado di restituire una testimonianza della solitudine carceraria, ma non dello squallore

e del degrado.

Il valore che si è voluto evidenziare è stato quello di un

documento architettonico, ritenuto rilevante più per le sue

qualità formali che non per particolari motivazioni storiche

legate al vissuto dei detenuti. Ecco perché il progetto di

restauro del Panóptico ha scelto di privilegiare l’istanza estetica, portatrice di valori di speranza, su quella storica tout

court nel conservare – seppur trasformandolo e “colorandolo” eccessivamente in più parti – un documento importante della storia cittadina di Ibagué.

A.P.C.

n.37-40

2010

21

Pensando a Magritte

Z5 il Giardino degli

Z5

approfondimenti

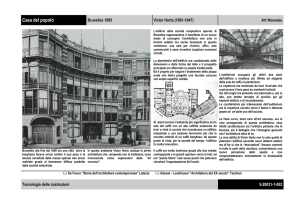

è un grande crescent residenziale di sei piani, con

una unica corte a giardino di forma ellittica, spazio che è allo stesso tempo

l’ingresso alle unità abitative, in sei punti

sul suo perimetro, ai garage e ai servizi

nel sottosuolo, e l’affaccio della maggior

parte degli appartamenti. Il giardino è

quindi un luogo di rappresentanza, non

tanto dove stare, ma da attraversare e

da vedere dall’alto, un ambito molto

presente nella vita quotidiana degli abitanti, che segna fortemente l’identità

del complesso. Il progetto ha cercato di

lavorare con due obiettivi: stabilire dei

caratteri che assolvessero quest’attesa

di identità e rendere lo spazio il più possibile dinamico per contrastare la staticità della forma ellittica.

n.37-40

2010

24

Occhi

Il suolo, interamente artificiale, è articolato su tre livelli a gradoni a prato, con

washingtonie, ciliegi giapponesi, magnolie soulengiane, arbusti di varia natura,

ficus repens, grandi pergole in acciaio

ricoperte di glicine. Gli alberi e le palme

sono disposti su collinette coniche in

modo di avere un maggiore spessore

di zolla dove serve e si è avuto cura di

disporre le piante più pesanti sulla testa dei pilastri sottostanti. Con dolore

si è dovuto rinunciare a piantare dei boschetti di bambù, che invece si sarebbero voluti in quantità, per la temuta invasione da parte di queste piante dei

canali di deiezione. Come pure si è dovuto rinunciare a piantare banani, pur

essendo il giardino molto protetto dal

vento, avendo scoperto che fra il cen-

tro di Roma – dove queste piante prosperano – e il quartiere, d’inverno, si

può misurare una differenza che sarebbe fatale di dieci gradi. Come si vede

per la vegetazione si è scelto un repertorio piuttosto originale, che sarebbe

stato anche più spinto, per rispondere

meglio al tema, un roof garden incluso

in un ambiente densamente costruito,

seppure con infinite attenzioni verso

una ricerca di trasparenza e leggerezza.

Non ultima l’importanza dei tutori,

vistosi e multicolori, per compensare

il periodo di adolescenza di ciliegi e

magnolie.

Si distinguono due diversi percorsi principali: un anello a ellisse perimetrale lastricato in gres a campi paralleli bianchi

intervallati da righe sottili nere, e al

centro un sistema complementare coloratissimo in resina che invece attraversa il giardino e porta a due ascensori verso i garage. Per dare maggiore

continuità fra i diversi piani un sistema

di grandi pergole in acciaio, fra loro

parallele, scavalcano i gradoni, dipinte in varie tonalità di azzurro e destinate a essere inghiottite dal glicine.

Poste a filari sono composte da elementi piatti perpendicolari ai salti di

quota con un profilo molto particolare,

che li fa sembrare come delle gambe in

movimento, che nell’insieme, se l’imma-

gine può essere accettata, possono far

pensare a uno spettacolare corpo di

ballo. Chi percorre il giardino ha così

il massimo della trasparenza quando è

di fronte e di copertura man mano che

si sposta sui lati. Ancora in acciaio due

grandi balaustre continue, questa volta

bianche, accompagnano le scale che sulle due esedre dell’ellisse collegano i tre

livelli. Qui sarà il ficus repens a inghiottire strutture e sovrastrutture creando

nel punto più delicato dell’ellisse una

ibridazione fra architettura, percorsi

e giardino.

SCHEDA TECNICA

NOME DEL PROGETTO: Z5, il Giardino degli Occhi

LUOGO: Roma, Quartiere Talenti

Complesso abitativo Impreme

PROGETTO: Franco Zagari con Barbara Salerno,

Maura Teiner e Domenico Avati

COLLABORATORI: foto e video di Maria Rosa Russo

CRONOLOGIA: 2007-2010

DATI DIMENSIONALI: 3.000 mq

IMPRESE OPERE A VERDE: Valverde

MATERIALI:

Resina Artigrup e Gres Marazzi (pavimentazioni)

Targetti (illuminazione)

Valverde (impianto irrigazione e materiali vegetali)

Maestri del ferro (pergole)

Al centro

del giardino

una fontana

radente con getti

intermittenti

di acqua e aria.

Il pavimento

è dipinto in resina

di colore bianco

con un disegno

solarizzato

di due occhi che

immediatamente

si riconoscono

come quelli di

Audrey Hepburn,

un carattere

molto forte

n.37-40

che sottrae

2010

il giardino alla sua

staticità geometrica

25

Un altro elemento

caratteristico sono

delle pergole

in acciaio

che mediano i due

salti di quota e

carenano le bocche

d’aria dei garage.

Vagamente

antropomorfe,

destinate a essere

inghiottite dal

glicine, le pergole

sono sistemi

di piatti fra loro

allineati e paralleli

di disegno sinuoso,

che ricordano

un corpo di ballo

n.37-40

2010

26

Al centro del giardino vi è il tema dominante, una piccola piazza con getti di vapore intermittenti, caratterizzata dal disegno di due grandi occhi,

immediatamente riconoscibili: sono

quelli enigmatici e indimenticabili di

Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, dipinti sul suolo, fortemente solarizzati in modo che avvicinandosi il

disegno diventa del tutto astratto. È un

carattere forte quanto affidato alla interpretazione personale di chi lo vive,

un disegno che in qualche modo in fase

di progetto si è affermato da sé, cercavamo un deus ex machina, un evento inatteso che spiazzasse il peso e

la simmetria e quando questa immagine da noi molto amata si è presentata non ne abbiamo più potuto fare

a meno, non senza sorpresa trovando poi l’appoggio degli abitanti. Chi

osserva il giardino improvvisamente

si rende conto di esserne osservato

a sua volta, come accade visitando uno

stupa nepalese, i grandi occhi conferiscono al giardino una sua misteriosa personalità, aperta alle più diverse

interpretazioni.

Franco Zagari

Interferenze

T

percorsi

lecorbusieriani a cura di Valerio Casali

ra le sue tante pubblicazioni Le Corbusier aveva

concepito una serie particolare, da lui personalmente curata («edité, dirigé, mise en page par Le Corbusier»),

caratterizzata da un contenuto di carattere quasi, direi, confidenziale; la collana è battezzata Gli album della ricerca paziente (Les carnets de la recherche patiente) e si distingue per una

numerazione molto evidente, scritta a mano dall’autore, in

numeri arabi, in copertina.

La serie di pubblicazioni – ognuna dedicata a un’opera del

maestro – che prevedeva numerosi titoli, si è poi esaurita in

soli tre numeri,1 di cui il secondo è dedicato alla Cappella

di Ronchamp.2

Il libro, di formato pressoché quadrato – 18,80 × 20 cm – è

diviso in tre parti e alla p. 87, quale illustrazione introduttiva alla terza parte, figura una strana immagine: una sorta

di composizione geometrica astratta, realizzata con campiture puntinate e rigate.

Questa immagine è assai inquietante, perché non si riesce a

percepirne immediatamente il significato e altrettanto difficile risulta metterla in relazione con il soggetto del libro.

Peraltro nessuna didascalia aiuta il lettore.

Conoscendo il rigore proprio di Le Corbusier e sapendo

come ogni minimo elemento nelle sue opere – in qualunque

campo – svolga un ruolo preciso e mai sia casuale, né introdotto con leggerezza, non si può saltare la pagina a piè pari

per passare oltre…

Ma, come trovare un’interpretazione?

In effetti l’immagine è ermetica ed è impossibile risalire al suo

significato se non si conosce una puntuale spiegazione, fornita dallo stesso Le Corbusier alcuni anni prima, nel Modulor 2,

ove, alla p. 157 (fig. 58), figura – tale e quale – l’illustrazione

in parola; questa volta l’immagine è accompagnata da altre

due similari – p. 156 (fig. 57) e p. 158 (fig. 59) – e da un breve

testo (pp. 155 e 159) che riporto integralmente:

«Interferenze

Osservate! Ecco dei cliché che mostrano le trame di tre

diversi tipi di retini sovrapposti che danno origine a disegni simili ad onde, di natura senza dubbio matematica.

Né geometra, né matematico, non sono designato a fornire la spiegazione: mi contento di osservare il fenomeno.

n.37-40

2010

28

Le Corbusier,

“Modulor 2”,

p. 156

Le Corbusier,

“Modulor 2”,

p. 157

Il “retino” è un prodotto messo recentemente a disposizione degli ateliers di disegno, dei fotoincisori e dei grafici.

Sono dei fogli di cellofan trasparente con trame diverse

stampate in nero. Qui la prima trama è un puntinato regolare (fig. 57); la seconda un rigato regolare (fig. 58) e la

terza, una combinazione di puntinato e di rigato (fig. 59).

Per realizzare il giuoco (imprevisto) che vi propongo, basta

prendere il primo frammento di “retino” che vi viene sottomano, e posarlo su uno uguale, girando impercettibilmente da sinistra verso destra o viceversa, ci si accorgerà

allora che si sono determinati, in un tempo inferiore ad

un quarto di rotazione, sette diversi disegni di esagono.

Questo si svolge sotto i vostri occhi: in un secondo, avete

visto nascere e svilupparsi un fenomeno geometrico affascinante. Ma se, nella vostra rotazione, non vi siete arrestati alle tappe giuste, non ci sarà geometria; resterete

davanti alla porta, nell’inconsistente!

Questo fenomeno d’interferenza dimostra sia l’incontro

ed anche la perfezione.Tutto questo dipende da voi o

dalle circostanze della vostra lettura o dalla vostra disattenzione o dal minimo spostamento di un oggetto. La ricchezza del mondo è proprio in queste sfumature che la

maggioranza dimentica di vedere perché immagina una

ricchezza spettacolare, rumorosa, torrenziale, etc…. che

vive solo in terreni privilegiati inaccessibili ai modesti…

È stato sufficiente osservare!…».

Scopriamo dunque che il significato dell’immagine è estremamente importante: Le Corbusier afferma che la bellezza è conseguenza della perfezione; una perfezione di ordine

matematico, che diviene reale solo in istanti precisissimi,

quando si verifica una totale concordanza di elementi, misure, proporzioni. Come gli stupefacenti esagoni scaturiscono

d’un tratto dalle trame puntinate, l’opera “indicibile” sorge

improvvisamente nell’istante in cui la concordanza, la precisione, la perfezione si verificano.

E come gli esagoni non esistono che per certe determinate

posizioni dei puntinati, per certi – e solo per certi – rapporti tra le trame sovrapposte, così lo “spazio indicibile”3 non si

determina che in presenza di uno stato di perfezione.

Le Corbusier,

“Modulor 2”, p. 158

Sotto:

Le Corbusier,

“Modulor 2”, p. 158,

particolare

A sinistra dall’alto:

illustrazione,

“Modulor 2”, p. 156,

particolare

Le Corbusier,

“Modulor 2”, p. 157,

particolare

Non a caso una tale riflessione – o meglio l’illustrazione che

tale riflessione sottintende – è posta in un libro sulla

Cappella di Ronchamp; Le Corbusier giudicava che questo

edificio fosse «frutto dei numeri», affermazione un po’ provocatoria, giacché la cappella si presenta come un’architettura piuttosto libera – particolarmente libera in confronto

ad altre opere del maestro – e le sue qualità più appariscenti sembrano non essere in alcun rapporto con i numeri; l’architetto, al contrario, ha sempre sostenuto che proporzione e precisione sono all’origine della bellezza della cappella

ed è per questo che l’immagine in questione viene ad assumere carattere di esplicazione del “miracolo Ronchamp”.

Essa ammonisce che l’architettura non scaturisce da un gesto

creatore spontaneo e geniale; semmai questo può essere

esistito in qualche momento del processo, ma quello che

finalmente determina la qualità di un’opera è la perfezione,

frutto della “ricerca paziente”, lavoro assiduo e puntiglioso,

chiave del processo creativo lecorbusieriano: in assenza della

perfetta rotazione comportante l’unica posizione rivelatrice, non ci sono esagoni, ma solo retini puntinati e rigati;

così come a Ronchamp, al di fuori della concorde perfezione di tutti gli elementi, non ci sarebbe una grande opera,

ma solo muri, tetti e finestre…

V. C .

NOTE

1

1 - “Une petite maison” (“Una piccola casa”); 2 - “Ronchamp”; 3 - “Les

maternelles vous parlent” (“Le scuole materne vi parlano”)

2

Le Corbusier, “Ronchamp”, Les Editions Girsberger, Zurigo, 1957

3

Al proposito vedere: Valerio Casali, “L’espace indicible”, «L’architetto

italiano» n. 17, dicembre 2006/gennaio 2007, pp. 38-41

n.37-40

2010

29

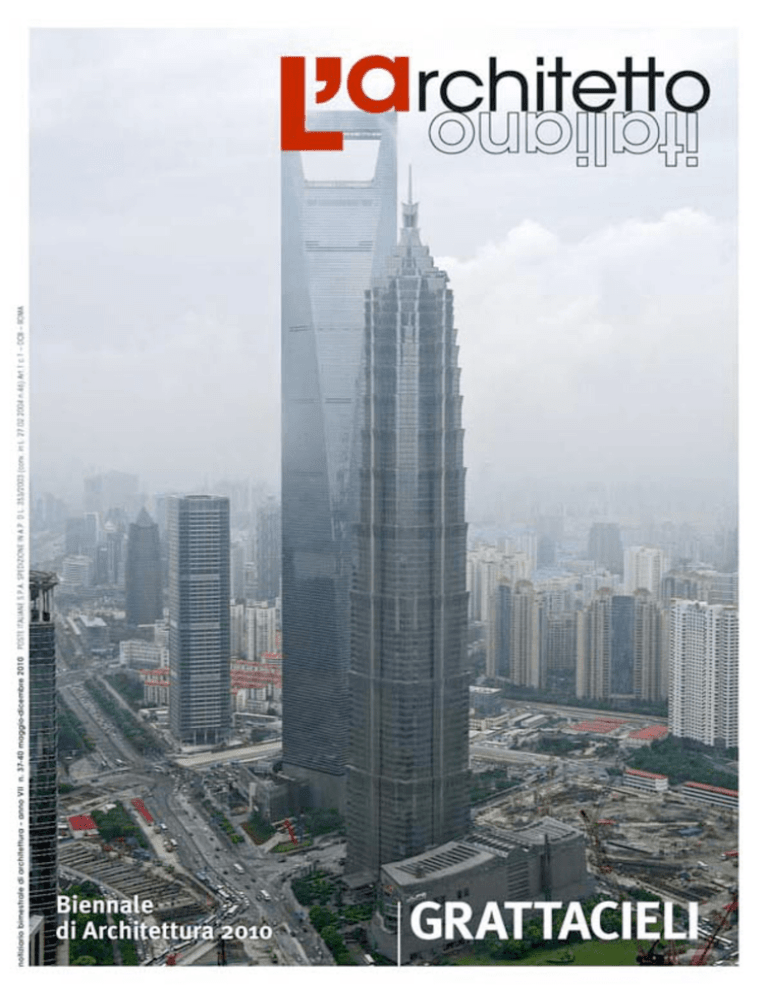

La celebre scena

del film “King Kong”

e il “Burj Khalifa”

di Dubai

Sfida antica,

marketing contemporaneo

società e/è costume a cura di Renato Nicolini

L

n.37-40

2010

30

e due cose che mi hanno più

emozionato, in questo 2010,

sono state il nuovo grattacielo di Dubai

e il nuovo film – dieci anni dopo Titanic

– di James Cameron. Mi sono domandato che cosa potesse tenerle insieme,

e ne è uscito quest’articolo.

Il 4 gennaio del 2010 è stato aperto al

pubblico il nuovo grattacielo campione

d’altezza del mondo, il Burj Khalifa di

Dubai, 828 m di altezza all’antenna.

La costruzione, che era iniziata il 21 settembre del 2004, è frutto di una joint

venture tra un’impresa sudcoreana, la

Samsung C & T (che aveva già realizzato i grattacieli – a suo tempo anch’essi

primatisti – Taipei 101 a Taipei e Petronas Towers a Kuala Lampur), una belga, la Besix, e una degli Emirati Arabi,

l’ArabTec. Il prezzo di vendita degli spazi

destinati a uffici è di 43.000 dollari al mq,

degli Armani Residences di 37.000 dollari al mq. La Burj Khalifa (Torre del

Califfo) sorge nel centro di Dubai, vicino alle isole artificiali più famose del

mondo, le Palm Islands e le World

Islands, al più grande centro commerciale del mondo, il Dubai Mall, e al Dubai

Waterfront. Solo qualche mese fa era

sembrato che l’economia del Dubai

stesse per esplodere in una bolla speculativa, ma l’Emiro (di Abu Dhabi) ha

messo mano al proprio portafoglio personale e ripianato i conti.

Nel Dubai tutto è travestimento, sotto

la novità si celano altri nomi, storie

e miti antichi del mondo. Gli Emirati

Arabi Uniti – così si chiama lo Stato che

riunisce, assieme al Dubai, sette emirati – erano noti come la Costa dei Pirati.

Il lupo perde il pelo ma…? Gli Emirati

oggi sono una federazione di sette monarchie ereditarie assolute. Il Consiglio

Supremo dei Sovrani, formato dai sette

emiri, ognuno dei quali signore assoluto in casa propria, elegge nel suo seno

il presidente (tradizionalmente l’emiro di Abu Dhabi) e il primo ministro

(l’emiro del Dubai). Non esistono partiti politici.

La stessa ibridazione tra passato e futuro si mostra passando dalla geografia

all’architettura. I progettisti del grattacielo sono niente meno che i SOM di

Chicago, la griffe Skidmore, Owings e

Merrill ben lontana nel tempo dagli

Skidmore, Owings e Merrill originari.

Un nome che è di per sé garanzia di

continuità, piuttosto che di innovazioni… Ma il gioco dei rimandi non si ferma

alla firma. La forma del Burj Khalifa –

è stato quasi immediatamente osservato – ricorda quella del grattacielo alto

un miglio disegnato ma mai costruito

da Frank Lloyd Wright per l’Illinois.

Più nella snellezza della costruzione,

che non nei particolari (c’è una evidente differenza dal futuro immaginato da