Pagina 204

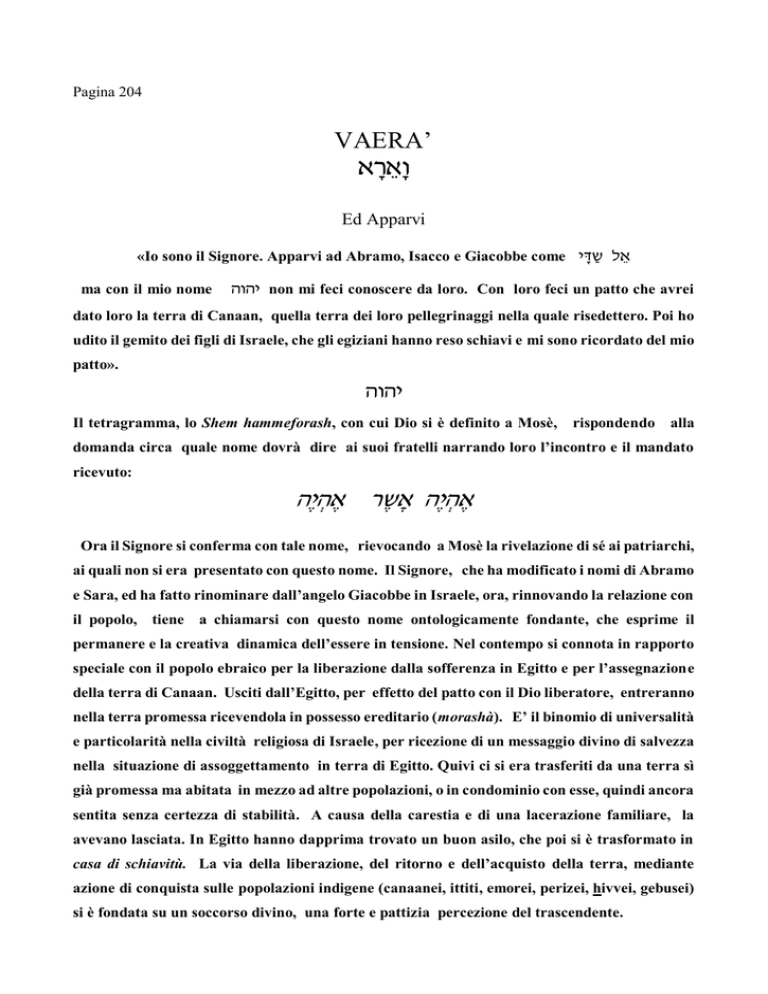

VAERA’

Ed Apparvi

«Io sono il Signore. Apparvi ad Abramo, Isacco e Giacobbe come

ma con il mio nome non mi feci conoscere da loro. Con loro feci un patto che avrei

dato loro la terra di Canaan, quella terra dei loro pellegrinaggi nella quale risedettero. Poi ho

udito il gemito dei figli di Israele, che gli egiziani hanno reso schiavi e mi sono ricordato del mio

patto».

Il tetragramma, lo Shem hammeforash, con cui Dio si è definito a Mosè,

rispondendo alla

domanda circa quale nome dovrà dire ai suoi fratelli narrando loro l’incontro e il mandato

ricevuto:

Ora il Signore si conferma con tale nome, rievocando a Mosè la rivelazione di sé ai patriarchi,

ai quali non si era presentato con questo nome. Il Signore, che ha modificato i nomi di Abramo

e Sara, ed ha fatto rinominare dall’angelo Giacobbe in Israele, ora, rinnovando la relazione con

il popolo, tiene a chiamarsi con questo nome ontologicamente fondante, che esprime il

permanere e la creativa dinamica dell’essere in tensione. Nel contempo si connota in rapporto

speciale con il popolo ebraico per la liberazione dalla sofferenza in Egitto e per l’assegnazione

della terra di Canaan. Usciti dall’Egitto, per effetto del patto con il Dio liberatore, entreranno

nella terra promessa ricevendola in possesso ereditario (morashà). E’ il binomio di universalità

e particolarità nella civiltà religiosa di Israele, per ricezione di un messaggio divino di salvezza

nella situazione di assoggettamento in terra di Egitto. Quivi ci si era trasferiti da una terra sì

già promessa ma abitata in mezzo ad altre popolazioni, o in condominio con esse, quindi ancora

sentita senza certezza di stabilità. A causa della carestia e di una lacerazione familiare, la

avevano lasciata. In Egitto hanno dapprima trovato un buon asilo, che poi si è trasformato in

casa di schiavitù. La via della liberazione, del ritorno e dell’acquisto della terra, mediante

azione di conquista sulle popolazioni indigene (canaanei, ittiti, emorei, perizei, hivvei, gebusei)

si è fondata su un soccorso divino, una forte e pattizia percezione del trascendente.

Pagina 205

LA QUESTIONE ESEGETICA DEI NOMI DIVINI

La questione esegetica è che il nome fondato sul concetto di Essere ed

tetragramma

indicato con il

compare nella Torà già all’inizio del secondo racconto della creazione,

quando la relazione tra dio e l’uomo si fa più stretta e personale, alternandosi col nome Elohim.

E’ frequente nel rapporto con Abramo, che si rivolge lui stesso al Signore col nome dell’essenza

preceduto da Adonai (Genesi, capitolo 15, v. 8). Perché allora il Signore dice a Mosè che ai

patriarchi non si era fatto conoscerecon il nome ispirato al concetto dell’Essere ed indicato

col tetragramma? La differenza dei nomi, marcata in questo inizio del capitolo 6 di Esodo, ha

indotto una corrente di biblisti a ritenere che nella formazione del Pentateuco siano confluite

diverse scuole redazionali. L’ipotesi o teoria, detta documentale, è partita dall’esistenza di due

principali autori, o fonti, uno ispirato al nome del tetragramma e indicato con la sigla J (JHWH)

e l’altro ispirato al nome Elohim, indicato con la sigla E, che avrebbero composto due

documenti o testi, poi intrecciati tra loro. La teoria, scaturita da precedenti più lontani, si è

affermata nell’Ottocento ed ha avuto largo seguito nella prima metà del Novecento, ma non è

più in auge. Nello sviluppo della teoria si sono individuate almeno altre due fonti: una fonte

sacerdotale, detta P dall’inglese Priestly ed una deuteronomica, detta D. Il Deuteronomio è

peraltro individuato, dalla critica biblica, in quel libro che è stato trovato dal sommo

sacerdote Hilkiahu, in locali del Tempio, al tempo del re Giosia: si veda il Secondo libro dei

Re, cap. 22, v. 8.

Il rabbino e semitista Umberto Moshè David Cassuto (1883 – 1951) ha ammesso l’esistenza di

fonti diverse, che sarebbero pervenute nella Torà da tempi precedenti ed in essa sono state fuse

ed elaborate, in composizione unitaria, a suo avviso di un solo redattore nell’età di David.

Quanto alla diversità dei nomi, Cassuto la ha riscontrata per le altre divinità dell’area semitica.

Anche nelle religioni greco – romane, le divinità erano chiamate con più nomi, da luogo a luogo,

e per epiteti e funzioni diverse: Giove è Zeus, è Jupiter; Apollo è anche Febo, Diana è Artemide,

Venere è Afrodite, Mercurio è Hermes, e così via. Ebbene, nella Torà,

abbiamo visto,

all’inizio, parlando della creazione, che il nome Elohim denota l’universale Dio cosmico. Nel

rapporto con Mosè, per la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù in Egitto, il Signore si

è qualificato con il nome che esprime la sostanza e la durata dell’Essere. Ma questo nome è

comparso già in precedenza e l’alternanza dei nomi non deve stupire. Un nome di Dio, che

tuttora rifulge nella fede di Israele, è Shaddai, El Shaddai.

Pagina 206

Proprio all’inizio di questa parashà il redattore del testo introduce il discorso divino vertente

sull’opzione del tetragramma chiamando «Elohim» il soggetto che si rivolge a Mosè. Lo ha

dovuto d’altronde fare perché un soggetto nella frase ci voleva:

ֹלהים אֶ ל מ ֶֹשה וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו אֲ נִי יְ ה ָ ֹוה

ִ ֱוַיְדבֵּ ר א

ַ

Sarebbe la redazione della Torà così impertinente da presentare il Signore Iddio con il nome

Elohim proprio annunciando che egli ha deciso di chiamarsi con il nome tetragrammato? O è

stato un dispetto del redattore E al redattore sacerdotale J che si distingue col chiamare il

Signore col nome tetragrammato? Il problema non si porrebbe se non si fosse fatta distinzione

tra una scuola che ha chiamato Dio in un modo e un’altra che lo ha chiamato in altro modo. Vi

è nella liturgia ebraica una espressione che risolve la dualità, facendo da equazione tra i due

nomi: «Adonai Hu Ha Elohim». Come a dire, l’Essere (supremo) è Dio

יהוה הוא האֹלהים

**

Il Signore Iddio, ribadita la nuova rivelazione del nome, assicura a Mosè il sostegno per la

liberazione del popolo dalla schiavitù egiziana e il futuro possesso della terra promessa. Ma,

fidente nel divino sostegno, deve essere l’uomo Mosè ad andare a chiedere al faraone di lasciare

uscire dal suo regno i figli di Israele. Mosè gli obietta di non avere avuto successo con i figli di

Israele, così avviliti e scoraggiati, nell’annunciar loro la liberazione, chiedendogli come potrà

averlo nell’affrontare il potente sovrano con la sua mancanza di eloquio o difetto di pronuncia.

Il Signore provvede ad affiancargli Aronne, andranno insieme. Il Signore, per stimolare in

Mosè l’autostima e farlo sentire decisamente importante, ricorre ad una sorprendente

promozione, adoperando per la straordinaria carica il termine, sempre vigente, Elohim: « ti

costituisco Dio davanti al Faraone e tuo fratello Aronne sarà il tuo profeta».

Netatikha Elohim le farò veaharon ahikha ihiyé neviekha

Elohim ha anche un significato di giudice, essendo Dio modello di funzione giudicante, e Rashì

ha inteso questo passo nel senso che Dio costituisce Mosè giudice del faraone. Possiamo

Pagina 207

tranquillamente lasciare alla parola Elohim il significato di Dio, o magari di un messo divino,

come una incoraggiante esagerazione proferita da Dio stesso per rendere ardito Mosè.

*

GENEALOGIA

Il racconto, a questo punto, si interrompe, con l’intermezzo genealogico delle tribù discese dai

primi tre figli di Giacobbe, cioè Ruben, Simeone e Levi. La lista genealogica ripete in parte

quella fornita al capitolo 46 di Genesi, nella parashà Vaiggash.

Si diffonde con maggiori

particolari sulla tribù di Levi, cui appartengono i due prescelti esponenti, Mosè ed Aronne,

cioè il condottiero liberatore ed il fratello cooperatore che sarà il primo sacerdote, capostipite

del sacerdozio in Israele. La lista genealogica è rilevante per personaggi e connubi di cui si

parlerà nel seguito della Torà.

Apprendiamo nomi di molti personaggi della generazione dell’Esodo, nomi che si ritrovano

nell’onomastica ebraica, come primi nomi personali e come cognomi, fino ad oggi. Nella tribù

di Shimon (Simeone) troviamo uno Shaul (sarà il nome del primo re di Israele), definito figlio

della canaanea (ben ha-kenaanit). E’ un particolare che attesta connubi con genti di Canaan,

di cui si è parlato nel caso importante di Giuda. Troviamo un levita Livni, il cognome di una

esponente politica israeliana. Uno dei figli di Levi è Keat, che ha generato Amram il padre di

Mosè e Aronne, che visse 137 anni. Amram sposò la propria zia, Yocheved, cosa più tardi

proibita. Troviamo il nome della moglie di Aharon, che si chiamava Elisheva, era figlia di

Amminadav e sorella di Nachshon (l’uomo che per primo, secondo la tradizione, entrò nel mare

dei giunchi). Elisheva generò ad Aharon quattro figli (non sappiamo, come accade in genere,

di eventuali figlie): Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. I primi due moriranno avvolti da una

fiamma nell’accendere fuochi sacri in modo improprio. Il terzo, Elazar, sposò una figlia di

Putiel e con lei generò Pinchas, il severo sacerdote che ucciderà la coppia mista ebreo-midianita

di Zimri e Kotzbi. Da Pinchas prende nome una parashà dei Numeri, che si è illustrata alla fine

dello scorso anno. Putiel, nonno di Pinchas, sarebbe un nome di Itrò, il sacerdote midianita,

suocero di Mosè, come vedremo più in là, nel libro dei Numeri, appunto nella parashà Pinchas.

La genealogia importa anche per la datazione del periodo trascorso dagli ebrei in Egitto

secondo la Bibbia: vi venne Levi con il figlio Keat, che generò Amram, l’unico a quanto pare,

vissuto sempre in Egitto (ma secondo il libro dei Giubilei venne da Hebron), Aronne figlio di

Amram è della generazione dell’esodo. Con vite miticamente lunghe, e tenendo conto della

Pagina 208

compresenza di padri e figli, per parti delle loro vite, si raggiunge la cifra di quattrocentotrenta

anni di permanenza in Egitto, indicata nel capitolo 12, al versetto 40. Se le vite non fossero state

così lunghe, per arrivare a quattrocentotrenta anni ci volevano più di quattro generazioni. O

sarebbero meno longeve o sarebbero state più generazioni, sussunte sotto quattro nomi di

spicco.

*

Mosè si accinge a tornare dal faraone per chiedergli di lasciare andar libero il popolo. Ce lo

immaginiamo giovane o uomo maturo e invece

aveva ottant’anni, e Aronne, il facondo

giovanotto, ne aveva ottantatre. Dobbiamo prendere le bibliche indicazioni di età nella

dimensione evocativa e trasfigurata di una antica longevità, specie dei giusti, che è venuta

nella Bibbia a mano a mano scemando verso la media umana dei tempi storici. A riempire i

tanti anni, ci sarebbero le imprese e i viaggi che si trovano nell’Haggadà, mentre il testo della

Torà li ha ignorati o tralasciati .

Il Signore avvisa i due inviati che il Faraone non li ascolterà. E’ una missione per ora senza

successo, ma va espletata sulla via della finale liberazione. Per piegare il Faraone, bisogna

pressarlo con una serie di richieste, seguite da altrettanti colpi. Il Faraone si sa potente e non

molla fino a che pensa di poter resistere. Se Mosè ha le labbra ottuse, il re di Egitto ha il cuore

duro e pesante, è khaved lev. Avrà bisogno, nella sua ostinazione, di ricevere e fare ricevere al

suo popolo molte batoste, prima di decidersi a fare uscire i figli di Israele. L’intransigenza del

faraone si ridesta dopo ogni smacco, incredula che possa averla scalfita per via di prodigi,

quando anch’essa ha i suoi tecnici del mestiere, e porta il cimento per le lunghe. L’ostinazione

faraonica, nel non mollare la presa sugli schiavi, si accorda con il dispiegarsi della potenza

divina per vincere una sfida di mortali e per conquistarsi la fedeltà di un popolo carente e

attraente, da soccorrere e da affascinare. Il cimento dei contenenti si accorda altresì

con

l’esigenza letteraria, che snoda e prolunga il percorso narrativo, tra l’ansia e la meraviglia dei

fedeli lettori, di generazione in generazione. Lettori del popolo salvato, fidenti o dubbiosi, che

il miracolo si rinnovi ad ogni tappa della sua dolente storia. Lettori di altre genti, entrate

nell’ottica della Bibbia, affisse allo scenario del Nilo, dell’Esodo, del Sinai.

MISURARSI CON LA MAGIA, OPERANDO PRODIGI

DIMENSIONE MAGICA E SENSO RELIGIOSO

Pagina 209

Come già nella parashà precedente, Dio ordina a Mosè e ad Aronne di stendere la verga per la

prodigiosa sua trasformazione in serpente. In un tempo di credenze nell’efficacia della magia,

si si è scesi a competere su questo piano. Gli antichi non mancavano certamente di capacità

tecniche con maggiore effetto, ma la dimensione magica, in parte associata alle abilità tecniche

e in parte ai voli dell’immaginazione, era rilevante. Il senso religioso dell’umanità, elevandosi,

ci tiene a distinguersi dalla magia, ma per altro verso, fidando nel concorso e nel soccorso di

forze superiori, quando si soffre nell’umana debolezza, si concepisce il prodigio. La lotta di una

minoranza perseguitata, per liberarsi dalla servitù, fu lunga e difficile, necessitò di sforzi, di

costanza, di fede, ed è stata tramandata in questo testo letterario, che Cassuto definisce un

«poema indirizzato al cuore della nazione» (A commentary on the Book of Exodus, già citato, p.

9). Egli ha supposto che originariamente l’Esodo fosse un vero e proprio poema epico, in versi

poetici, da cui si è ricavato il testo in prosa, con l’eccezione della Cantica dopo il miracolo del

Mare dei giunchi, rimasta in poesia.

Segnalo un libro di Guido Guidorizzi, edito dal Mulino, La trama segreta del mondo. La magia

nell’antichità, di cui apparve la recensione di Maurizio Bettini nel quotidiano “La Repubblica”

del 29 dicembre 2015. Riporto una parte della conclusione: «Il pensiero positivo, se così

vogliamo chiamarlo, ha tentato più volte di categorizzare l’esperienza magica per distinguerla,

in primo luogo, dalla religione, impresa ardua poiché in questo campo le distinzioni sono legate

a ciò che si intende per religione e, soprattutto, a quale tipo di soprannaturale si vuole riservare

questa nobile denominazione. Per gli antichi egizi, ad esempio, la pratica della magia faceva

strettamente parte della religione, così come è difficile negare che in Grecia l’intervento di

divinità quali Afrodite o Hermes venga talora invocato in contesti che a noi appaiono

decisamente magici».

**

ַשלַּח אֶ ת עַ ִמּי וְ ָיחֹגּוּ לִ י בַּ ִמּ ְדבָּ ר

«Lascia andare il mio popolo affinché mi prestino festoso culto nel deserto»

Così è formulata, in nome del Dio di Israele, da Mosè ed Aronne, la richiesta al Faraone. Al

suo primo rifiuto, dicendo il faraone che non conosce tale Dio e non li farà uscire, i due

rappresentanti della nazione, inviati di Dio, specificano che si tratta di una marcia di tre giorni

per offrire sacrifici al loro Dio, per non essere colpiti dalla peste o dalla spada. E’ una strana

Pagina 210

aggiunta in nero, di paura, contraria alla festa del pellegrinaggio, forse motivata dal volersi

mostrare costretti e dal far temere al padrone terreno il danno economico che gli verrebbe

perdendo la forza lavoro degli sotto quell’ira di un Dio, con cui se la potrebbe veder brutta

anche lui. Il faraone si arrabbia, accusa gli ebrei di pigrizia ed aggrava la loro fatica, con

l’ordine di doversi cercare da soli la paglia da cuocere col fango per fabbricare i mattoni.

Cominciano allora le piaghe con ripetizione della richiesta, comminando volta per volta una

punizione: si chiede di andare nel deserto, tutto il popolo, a celebrare il culto sacrificale. E’ una

richiesta minimale, per saggiare e avanzare all’obiettivo massimo dell’emancipazione. Sotto i

colpi delle piaghe, il faraone addiviene apparentemente alla concessione e smentendola appena

la piaga termina. Comunque delimita e condiziona, ogni volta, la concessione: fatelo entro i

confini, al che Mosè risponde abilmente che non era il caso di sacrificare in terra di Egitto

animali protetti dalla religione egiziana, che lui conosce e tratta con rispetto. La volta successiva

chiede vagamente che non si allontanino dal confine e preghino per lui, cosa diplomaticamente

accettabile, ma annullata dalla faraonica resipiscenza, appena la piaga cessa. E così via, come

torno sotto a dire.

**

Piaghe

מַ כּוֹת

L’ostinazione del Faraone viene piegata attraverso le dieci piaghe, makkot. Dieci è un numero

simbolicamente importante nel designare una serie dotata di completezza. La natura ne

suggerisce il valore con il numero delle dita, per articolazione delle mani e dei piedi nella sana

e perfetta struttura fisica dell’uomo.

I comandamenti enunciati nel patto del Sinai si

dispongono in un decalogo. Dieci saranno le sefirot nella qabbalà. L’arrivo al numero di dieci

pare un requisito costitutivo di solidale gruppo umano, come nel numero degli uomini

componenti il minyan.

Così dieci le piaghe, richiamate Haggadà di Pesah. Nello spazio narrativo di questa parashà

VAERA’ ne sono inferte sette: DAM, Sangue, ZEFARDEA, Rane, KINNIM, insetti alati o

pidocchi, AROV, miscuglio di animali dannosi, che si abbatte sull’Egitto, eccettuata la terra

di Goshen, abitata dagli ebrei, DEVER, pestilenza mortale sugli animali, eccettuati quelli degli

ebrei, SHEHIN, ulcere con bubboni sulla pelle,. BARAD, fitta grandine.

Pagina 211

Dopo la piaga del miscuglio di animali, Arov, il faraone consente di concedere agli ebrei un

permesso per compiere un rito sacrificale al Signore, purché venga eseguito entro il territorio

egiziano e non escano dall’Egitto. Mosè lo rifiuta adducendo che si devono sacrificare animali

protetti, per motivo evidentemente religioso, dagli egiziani e ciò provocherebbe odio e violenze

contro gli ebrei. Il sacrificio si dovrà quindi svolgere fuori dei confini egiziani. Il faraone

consente purché non si allontanino troppo, la raccomandazione suona ironica, come se ci tenga

tanto a loro, si intende per l’utilità che gli viene dal loro lavoro. Mosè, uscito dal suo cospetto,

ottiene la cessazione della piaga, e allora il faraone ritira la concessione e ci sarà bisogno di

altre piaghe.

Quando l’Egitto viene avvertito della grandinata, una parte dei servi del faraone teme la parola

del Signore e viene risparmiata dai danni del flagello. Il

faraone invece

persiste

nell’ostinazione, ma quando vede il paese gravemente devastato con l’eccezione della terra di

Goshen, abitata dagli ebrei, manda a chiamare Mosè ed Aronne, con apparenza di sincero

pentimento: «Ho peccato, questa volta. Il Signore è il giusto, io e il mio popolo siamo i malvagi»

אתי הַ פָּ עַ ם יְ הֹוָ ה הצַּ ִדּיק

ִ ָחָ ט

וֵ ַאנִי וְ עַ ִמּי הָ ְר ָשעִ ים

Chiede dunque a Mosé e ad Aronne di intercedere per la fine del flagello. Mosè, pur non

credendogli, si adopera per far cessare la grandine, ma, appena cessata, il faraone torna coi

suoi servi all’ostinazione.

Le prime tre piaghe il Signore ordina a Mosè che le produca Aronne, stendendo la mano con

la verga, prima verso le acque, poi verso la polvere: «Il Signore disse a Mosè ‘dì ad Aronne di

stendere la mano con la verga…» La quarta e la quinta le produce il Signore stesso. La sesta

la producono insieme i due fratelli, raccogliendo la fuliggine delle fornaci per produrre l’effetto,

e poi è Mosè a lanciarla in aria, sempre su direttiva divina. La settima la produce Mosè,

stendendo la mano verso il cielo.

Un maestro, di nome Tanhum (non so se Tanhum ben Hanilai o Tanhum ben Hiyyà)

ha

interpretato l’astensione di Mosè, su indicazione divina, dal colpire le acque e la polvere,

lasciando le due incombenze ad Aronne, come insegnamento di riconoscenza, perché le acque

lo avevano salvato, evitando di annegarlo quando era posato col cesto sulla loro superficie, e la

polvere si era prestata a coprire la salma dell’egiziano da lui ucciso nel difendere un fratello

Pagina 212

ebreo. Se si è riconoscenti, simbolicamente, verso elementi della natura, tanto più lo si deve

sapere essere per ogni beneficio ricevuto da esseri umani. La riconoscenza rientra nell’abito

morale e comportamentale detto, nella tradizione ebraica, Derekh Erez, una corretta via della

terra, giusto ed appropriato modo di stare al mondo con i propri simili.

Le piaghe di Egitto raffigurate nella HAGGADA’

Dalla Haggadà illustrata da Emanuele Luzzati, edizione Giuntina

Dopo ognuno dei flagelli si interpone una pausa, con l’apparente cedimento alla ragione da

parte del Faraone. Si ha la preghiera di Mosè e di Aronne al Signore per far cessare i malanni,

quindi i ripensamenti del faraone quando gli si lascia una tregua, le perplessità dei ministri

del Faraone che cominciano a rendersi conto dell’ineluttabile resa alla superiore forza celeste.

Vi sono egiziani che temono l’Eterno e sui quali non si abbattono certe piaghe. Al riparo sono

collettivamente gli ebrei , venendo risparmiato il paese di Goshen, dove risiedevano: «Farò

distinzione fra la terra di Goshen, dove risiede il mio popolo, e nella quale non vi sarà il

miscuglio di animali dannosi». Ma in Goshen non c’erano soltanto loro, dovevano risiedervi i

non pochi addetti alla sorveglianza degli ebrei, beneficiati in grazia di loro; non pochi se si pensa

che gli ebrei erano impiegati in opere pubbliche, evidentemente per luoghi e centri di

popolamento egiziano.

Pagina 213

Nel capitolo 9 (versetti 4, 6, 7) è detto che il Signore distingue tra ciò che appartiene agli egiziani

e ciò che appartiene agli ebrei, tra il bestiame degli uni e degli altri, sicché risulta che gli ebrei,

non alienati dalla pastorizia, conservavano una proprietà di animali. Mantenendo residui di

proprietà nella loro occupazione tradizionale di pastori, dovessero nel contempo fornire un

pesante quantitativo di manodopera per i lavori coatti. Parlavo di corvée.

*

LE PIAGHE DI DANNOSI FENOMENI NATURALI

Le piaghe di Egitto sono ovviamente parte leggendaria della Torà , ancora toccante e suggestiva

nel nostro rituale di Pesach. Ma la matura considerazione dei ricorrenti travagli umani per

eventi naturali, nei quali spesso la coscienza dei popoli ha veduto dei castighi, può avere riflesso,

in una concentrazione narrativa,

la memoria di disastri e di intemperie che hannoafflitto

l’Egitto nel corso dei tempi, con particolare intensità durante una certa fase. Alcuni studiosi si

sono dati a trovare in testi egiziani il racconto dolente di sciagure avvenute per cause naturali,

in periodi in cui si verificarono anche divisioni politiche e occupazioni straniere. Un papiro

egiziano, chiamato Ipawer, pare dal nome dello scriba, lamenta

confusioni, sconvolgimenti,

miserie, parlando, tra l’altro, di bestiame che si ammalava o che era razziato, di campi che non

producevano più grano (erano agli anni delle spighe magre avvizzite?) e di acqua del fiume

ridotta a sangue, forse per una strana colorazione rossa. Lo scriba diceva inoltre che queste

sventure erano state previste. Lo si spiega con i moniti che profeti o severi predicatori rivolgono

alle loro genti prevedendo le afflittive conseguenze di peccati e iniqui comportamenti. Questo

papiro egiziano o altri simili scritti sono riscoperti e decifrati per trovare parziali conferme al

racconto biblico, che si staglia,

ben tramandato e diffuso nel mondo, illustrando quei

lamentevoli accadimenti dell’Egitto come punizione per il trattamento crudele del popolo

ebraico e monito per lasciarlo andare libero.

**

L’espressione diventerà uno spiritual degli schiavi neri, “Let My People Go” e diventerà il motto

inalberato per l’uscita degli ebrei dalla Russia sovietica, che non li voleva fare uscire.

Pagina 214

HAFTARA’

La haftarà è tratta dal libro del profeta Ezechiele, precisamente dalla fine del capitolo 28 e dal

capitolo 29. Il nesso è costituito dal monito che il profeta, per ricorsi della politica di potenza

egiziana, rivolge al faraone e al suo paese, raffigurandoli nell’immagine del grande coccodrillo,

coricato con spavalda sicurezza fra i canali, nell’atto di dire che il Nilo, scenario ed emblema di

forza, è una sua creatura, laddove nella concezione biblica la terra con tutti i suoi paesaggi è

del Signore, che la concede agli uomini affinché ci vivano degnamente e ne facciano buon uso.

Ko amar Adonai

Hinneni alekha Parò melekh Mizraim

Hattanim ha gadol ha rovez betokh ieorav

Asher amar li ieorì vaanì asiteni

Così dice il Signore

Eccomi a te (su di te per punirti), o Faraone, re di Egitto,

il grande coccodrillo

Che se ne sta coricato (come sdraiato) in mezzo ai suoi corsi d’acqua,

e che dice ‘a me è il fiume

(mio è il fiume) e io lo ho fatto’

Ritengo che la parola tannim o tannin, che vuol dire coccodrillo si connetta al latino thynnus,

italiano tonno, avendo avuto originariamente il significato di un animale acquatico, poi

precisato in diverse lingue con riferimento a diversi animali acquatici. In ebraico tonno si dice,a

sua volta, tuna per evidente prestito dal greco tiunnos o dal latino. Col nome tonno si indica

peraltro diverse specie affini. Una può arrivare a pesare quattro quintali.

Shabbat Shalom,

Bruno Di Porto