Cittadinanza

di Francesco Belvisi

in Augusto Barbera (a cura di), Le basi filosofiche del costituzionalismo, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 117-144

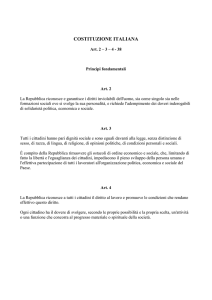

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.

Da sempre ogni gruppo di persone chiuso verso l'esterno tende a distinguere i propri membri da chi non vi

appartiene e a tracciare una linea di demarcazione tra chi è dentro e chi è fuori. Se poi il gruppo è anche solo

minimamente organizzato, al suo interno vengono stabiliti ruoli e funzioni, diritti e doveri, ma anche privilegi per chi è

incluso e discriminazioni per chi è escluso. Ciò vale a maggior ragione per quel gruppo politicamente strutturato che si

chiama Stato. È questa la funzione peculiare della cittadinanza: quella di fornire un criterio di inclusione e di esclusione

tra chi è cittadino di uno Stato e ha una serie di diritti, e chi non è cittadino e ne viene escluso. La cittadinanaza è quindi

una condizione (o status) dell'individuo appartenente a uno Stato, alla quale viene attribuito un insieme di diritti e di

doveri. Il concetto di cittadinanza ha perciò un duplice carattere: da un lato, si riferisce ai requisiti che l’individuo deve

possedere per poter essere definito cittadino (distinzione cittadino/non cittadino o straniero); dall’altro, fa riferimento al

quadro di diritti e doveri che l'essere cittadino comporta.

Nello sviluppo storico la concezione della cittadinanza si è specificata soprattutto in relazione a tre dimensioni: la

pnma, e la più importante, relativa al godimento dei diritti politici: l’essere o meno cittadino significava, e significa,

soprattutto potere o non potere concorrere alla formazione delle decisioni politiche. Questa dimensione politica ha dato

luogo a due diverse interpretazioni della cittadinanza: a) quella comunitaria, per la quale si è cittadino se si appartiene a

un determinato gruppo (stirpe, ceto, classe ecc.); e b) quella individualista, relativa a una considerazione astratta del

cittadino in quanto individuo singolo.

La seconda dimensione - quella sociale - riguarda la valorizzazione della persona in quanto soggetto concreto e

procede insieme al progressivo allargamento dei diritti cui la cittadinanza dà luogo (è il caso della previsione dei diritti

sociali nelle costituzioni contemporanee).

Esiste poi una terza dimensione, che interessa il dibattito attuale sulla cittadinanza, in cui viene relativizzata la

distinzione cittadino/straniero per quanto concerne il godimento dei diritti (in particolare di quelli sociali, ma anche di

alcuni limitati diritti politici come, ad esempio, il diritto di voto amministrativo). In questo caso l'orientamento teorico è

quello di abbandonare completamente l'aspetto politico-comunitario della cittadinanza a favore della concezione che

vede nella persona umana il “cittadino del mondo”. Quest'ultima dimensione può essere definita come cosmopolitica

(Ferrajoli 1994, pp. 287-91; Dahrendorf 1992, pp. 219-23; Veca 1990, pp. 57-57).

Possiamo ritrovare i caratteri delle prime due dimensioni nel complesso dei principi fondamentali della nostra

Costituzione. Qui, in primo luogo, vengono distinti gli individui in cittadini dello Stato e stranieri (art. 10), soprattutto

in relazione al godimento dei diritti politici (dimensione politica). In secondo luogo, l'art. 3, comma 1, prevede la “pari

dignità sociale” dei cittadini e la loro eguaglianza “davanti alla legge”, insieme al divieto di discriminarli in forza di

differenze di “sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali” (interpretazione individualista).

In terzo luogo, una caratteristica preminente del cittadino è quella di essere un lavoratore. Così, all' art. 4, lo Stato

“riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro” e richiede al tempo stesso “il dovere di svolgere [. ..] una funzione o

un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Inoltre, “il pieno sviluppo” della persona del

cittadino/lavoratore e la sua “effettiva partecipazione” alla vita del Paese giustificano la richiesta - da parte dello Stato

-di adempiere i “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2) (dimensione sociale).

Questa concezione presente nella nostra Costituzione non è il frutto di un'evoluzione concettuale della cittadinanza

di tipo lineare - magari lenta, ma progressiva - che va dall'antichità a oggi. A una simile visione si contrappone quanto

meno la Rivoluzione francese. Essa rappresenta una vera e propria cesura che segna il passaggio da una concezione

“elitaria” del cittadino, che partecipa al potere politico mediante la diretta assunzione di onori e oneri derivanti

dall'esercizio di cariche politiche, giuridiche o amministrative, a una concezione democratica in cui il ci ttadino in

quanto tale gode di diritti politici (tra cui il più importante è il diritto di voto) e sociali.

All'interno dello sviluppo storico generale possono essere individuati cinque orientamenti del pensiero politicogiuridico che in modo diverso concorrono a fornire le “basi filosofiche” della cittadinanza: la tradizione greco-romana;

quella assolutista; quella democratico-popolare; quella rivoluzionaria e liberale; quella sociale.

1. La tradizione greco-romana:

la concezione elitario-comunitaria della cittadinanza politica

Nella Politica Aristotele definisce l'uomo come “un animale socievole per natura” (physei zoon politikon), come un

essere la cui vita trova la propria realizzazione nella città-Stato (polis). Per natura l'uomo sente la necessità di vivere in

certe forme di comunità che costituiscono l'unione di ciò che non può esistere da solo: la famiglia nella quale vivono

assieme l'uomo e la donna, i genitori e i figli, il padrone e il servo; il villaggio, che è comunità di famiglie; e lo Stato

(polis), che nasce da un insieme di villaggi. Tra queste formazioni sociali lo Stato è l'unica consociazione in grado di

essere autosufficiente.

Per Aristotele lo Stato è “un tutto [che risulta] di molte parti [...] una pluralità di cittadini” (Aristotele 1993, 1274b

40-1275a). Essi sono “specificamente diversi, perche non si costituisce uno Stato di elementi uguali” (ivi, 1261a 19 e

1261a 23-25; cfr. supra, Gf. Zanetti, Eguaglianza, con riferimento alla cosiddetta tradizione greca classica). Si deve

trattare di una pluralità sufficiente ad assicurare indipendenza di vita alla comunità politica organizzata da una

costituzione. In questo fine coincidono, a livello ideale, il fine naturale dell'uomo/cittadino e quello dello Stato: infatti

“la parte e il tutto [. ..] hanno gli stessi interessi”, e così “la felicità è la stessa per ciascun singolo uomo e per lo Stato”

(Aristotele 1993, 1255b 10-11, 1254a 10, e 1324a 5-6).

Nel mondo ellenico il binomio cittadino/straniero rinviava implicitamente a due distinzioni preliminari. Secondo la

concezione dell'uomo dominante nella Grecia classica (VIII-IV secolo a.C.), il genere umano si suddivide, innanzitutto,

in uomini liberi e schiavi e, in secondo luogo, in elleni e barbari. Anche quest'ultima distinzione coglie senza residuo

l'intera umanità: gli elleni sono coloro che fanno parte della nazione greca in quanto hanno in comune razza, lingua,

religione e costumi. I barbari costituiscono tutto il resto del mondo non ellenico, e si presume siano privi di cultura

evoluta e di virtù elevate. Per questo motivo essi vengono posti quasi sullo stesso piano degli animali.

Il barbaro si contrappone al cittadino (polites) sempre e necessariamente, poiche egli non rappresenta propriamente

lo straniero, ovvero il cittadino di uno Stato diverso dalla propria polis, ma l'alieno, colui che è assolutamente altro, del

tutto diverso dai greci. Per gli elleni, stranieri non sono i barbaroi, ma gli xenoi, ovvero coloro che appartengono alla

nazione greca, ma sono cittadini di un'altra città. Dai cittadini di una determinata polis anche gli xenoi vengono sentiti

come un pericolo, sono un nemico potenziale. Con lo xenos il greco può vivere fianco a fianco nella città,

pacificamente: egli è allora un meteco, uno straniero interno (Escobar 1992). Ma per definizione, cittadini non possono

essere né barbari, né stranieri.

Sul piano ideale, ciò che caratterizza il cittadino non è la residenza, perché, come sostiene Aristotele, “anche i

meteci e gli schiavi hanno in comune il domicilio” (Aristotele 1993, 1275a 8-9), né il possesso di una certa capacità

giuridica che permette, ad esempio, di intentare o subire un processo, come avviene per i meteci, o nel caso dei ragazzi,

che sono cittadini non ancora formati, e dei vecchi che hanno perso vigore. Neppure la nascita o l'acquisizione formale

del diritto di cittadinanza sono titolo dell'essere cittadino in senso proprio: “cittadino in senso assoluto non è definito da

altro che dalla partecipazione alle funzioni di giudice e alle cariche” (ivi, 1275a 22-24), mentre è considerato “alla

stregua di un meteco chi non partecipa agli onori” (ivi, 1278a 35-39).

Anche il lavoro non è elemento qualificante il cittadino, anzi è vero il contrario: mestieri e lavori sono compiuti da

servi e schiavi (manovali e operai meccanici), mentre artigiani, tecnici e commercianti - pur essendo uomini liberi spesso non sono ammessi alle cariche (sul tema cfr. infra, L. Baccelli, Lavoro, con riferimento alla cosiddetta tradizione

antica). Per poter partecipare alle cariche il cittadino deve essere un maschio adulto e libero, anzi, per lo “Stato

perfetto” deve essere “libero dai lavori necessari” alla propria sussistenza e a quella della polis, poiché “non è possibile

[. ..] che compia le opere della virtù [politica] chi vive una vita di meccanico e di teta”, cioè di uomo povero e privo di

proprietà (ivi, 1278a 21-22). Infatti, chi consuma le proprie energie fisiche lavorando non dispone delle energie

intellettuali da dedicare alla vita dello Stato.

Da quanto è stato esposto si può notare come la concezione aristotelica della cittadinanza sia estremamente elitaria.

Per il filosofo greco non solo il cittadino deve essere un uomo libero, ma la sua libertà si deve estendere alla libertà dal

lavoro necessario alla sussistenza. È chiaro che l'autonomia politica del cittadino poggia sulla sua autarchia in quanto

capo della casa e della famiglia, ed è su ciò che si fondano libertà ed eguaglianza dell'ideale uomo/cittadino: si tratta, in

una parola, di una condizione aristocratica. L'uomo libero può dedicare la propria vita all'agire politico in quanto il suo

regime domestico (oikonomia) lo libera dalla necessità del lavoro. In questa condizione, attraverso l'ethos, la prassi e

l'educazione egli apprende l'arte e la virtù della politica, il sapere di come si comanda e si obbedisce. A partire da

questa formazione etica l'uomo libero diventa cittadino eguale, eguale ai “migliori” (aristoi) nella virtù praticata e nei

valori da onorare (Arendt 1994, pp. Il e 23-27).

Rispetto all'antichità, se l'opera aristotelica può essere considerata il punto più alto raggiunto dalla riflessione eticopolitica sul cittadino, la cultura giuridica romana ha fornito, a partire dalle stesse basi, un'elaborazione particolarmente

approfondita di tutto l'ambito semantico concernente la cittadinanza (civitas, ius civitatis) e il concetto di cittadino

(civis).

La primitiva società da cui è nata Roma era fortemente strutturata in senso comunitario, e composta da una sorta di

federazione di villaggi e tribù di pastori e agricoltori. All'inizio la cittadinanza romana era un attributo gentilizio, cioè

cittadini erano soltanto i membri delle prime tre tribù di origine etrusca, latina e sabina che - secondo la tradizione avevano contribuito alla fondazione di Roma. In senso proprio, la cittadinanza pertineva non al singolo, ma alla gens,

ovvero alle famiglie che la componevano. Una volta fondata la città, la vita politica del periodo monarchico (754-510

a.C.) ha mantenuto gran parte dell'organizzazione comunitario-federale. Perciò a Roma il potere politico era il risultato

dei diversi poteri sovrani che si esprimevano all'intemo delle gentes e più ancora nelle famiglie rette da patres familias.

L'organizzazione politica basata sulle “famiglie potestative” ha improntato per lungo tempo la concezione della

cittadinanza romana, ben oltre il 367 a.C., anno in cui ha avuto fine la “rivoluzione plebea” con la parificazione

pressoché completa dei plebei ai patrizi e con la distinzione della società in classi di censo (Guarino 1994).

A partire dal 367 a.C., durante l'epoca repubblicana civis designa il soggetto (in sostanza il maschio adulto) fornito

di capacità giuridica e politica. Analogamente a quanto avveniva nel mondo greco, il diritto romano distingue il genere

umano in liberi e servi (status libertatis), i liberi in cittadini romani e stranieri (status civitatis), e i cittadini in patres

familias e filii familias (status familiae). Cittadino di pieno diritto (optimo iure) era soltanto il paterfamilias, e non solo

in virtù del potere che egli esercitava nei confronti dei componenti liberi della famiglia: moglie, figli, clienti e liberti

(gli schiavi liberati).

In effetti, la soggezione all'autorità patria limitava la capacità giuridica del filius familias in una gran parte dei

rapporti giuridici attinenti il diritto privato (ad esempio, la proprietà dei beni apparteneva al solo paterfamilias), e ciò

poteva avere notevoli ripercussioni sulla sua vita pubblica (Guarino 1994, p. 54). Il filius familias poteva comunque

concludere negozi giuridici (ius commercii) regolati dal diritto civile e contrarre iustae nuptiae con cittadine romane

(ius connubii), mentre nella sfera pubblica poteva aspirare alle magistrature (ius honorum), e aveva diritto di voto (ius

suffragii) nelle assemblee. Tuttavia, la capacità giuridica del paterfamilias si estendeva su un ambito ben più vasto di

relazioni. Tale ambito difficilmente può essere definito applicando di volta in volta la distinzione, per noi consueta ma

sconosciuta in epoca repubblicana, di diritto pubblico e diritto privato. In realtà, l'intera sfera della capacità giuridica di

cui era titolare il civis optimo iure può essere compresa soltanto come esercizio della originaria sovranità patrizia. Basti

pensare che il capo famiglia, tra l'altro, aveva il potere (dominium) sulle cose e sui servi di casa, poteva liberare i suoi

schiavi e renderli cittadini (manumissio), teneva sotto la sua protezione liberti, clienti e stranieri (peregrini), aveva il

diritto di istituire un culto della famiglia, di nominare ed essere nominato erede in un testamento.

I rapporti tra cittadini, già prima delle leggi delle XII tavole (451-450 a.C.), sono regolati dal diritto civile (ius

civile), dal quale sono esclusi gli stranieri. In età repubblicana, dal III secolo a.C., è lo ius gentium che invece regola sul

territorio romano i rapporti tra cittadini e peregrini, e tra stranieri. Per i romani, stranieri in senso proprio erano

considerati non tanto i componenti delle genti di stirpe latina, che hanno sempre goduto di una condizione privilegiata

sulla base della loro comunanza etnica e delle alleanze militari, quanto le popolazioni italiche che si trovavano ai

confini romano-laziali prima, e via via le altre popolazioni confinanti con il territorio dello Stato romano.

Per motivi essenzialmente politici, l'assegnazione della cittadinanza romana ha conosciuto quasi un costante

movimento espansivo di inclusione dei gruppi sociali e degli individui liberi all'interno del populus romanus, cioè

dell'entità politica che designa l'insieme dei cives. All'inizio ciò è avvenuto, sulla spinta delle lotee sociali del periodo

repubblIcano, con l'allargamento della cittadinanza gentilizia alle tribù plebee. Ma nel suo complesso questo

movimento ha corrisposto all'espansione territoriale della potenza romana, nel senso che progressivamente e fino

all’epoca imperiale lo status di cittadino è stato concesso a tutte 1e comunità della società romana (latini, italici, abitanti

delle colonie e delle province), ovvero a tutti i sudditi dell’impero (tra i1212 d.C. con l'imperatore Caracalla e il 539

con Giustiniano). Ciò si è verificato con una certa gradualità, per cui dapprima i cittadini delle città latine federate, poi

quelli delle città italiche alleate o conquistate e infine quelli delle colonie e dei territori sottomessi sono stati

riconosciuti in un primo tempo come cives senza diritti politici (sine suffragio) e successivamente cittadini romani a

pieno diritto. Normalmente, e in conformità alla originaria concezione comunitario-gentilizia della cittadinanza, il

riconoscimento avveniva per il complesso degli abitanti, più raramente per i singoli individui.

Con la concessione della cittadinanza in senso universale, cioè a tutti i liberi che risiedevano in orbe romano, lo ius

civitatis perde progressivamente a sua valenza politica. Nell'età imperiale, all'estensione della capacità giuridica

corrisponde la crisi della concezione originaria della cittadinanza. Alla fine con civis si designa, in senso puramente

amministrativo, l'abitante di una città o municipio, mentre il populus non rappresenta più un'entità politica, il complesso

dei cittadini, ma molto più semplicemente l'insieme impotente dei sudditi.

L'obsolescenza del concetto di cittadinanza nel periodo imperiale diviene comprensibile se si tiene presente un

aspetto fondamentale. Nella Roma repubblicana, al tempo in cui Cicerone (106-43 a.C.) definiva il popolo come una

“moltitudine associata dal consenso sul diritto e dalla comunione di interessi” (“coetus moltitudinis iuris consensu et

utilitatis communione sociatus”) (De Republica 25,39), l'insieme dei cittadini - il populus Romanus - costituisce

un'entità politico-militare sovrana. Il civis fa parte del populus come cittadino in armi inquadrato nell'esercito (exercitus

centuriatus) (cfr. supra, A. Facchi, Popolo, con riferimento alla cosiddetta tradizione antica). Secondo Cicerone, nel

diritto romano vale il principio per cui nessun uomo acquista o perde la cittadinanza senza la sua volontà (De domo

29,77; Pro Balbo 11,27 e 13, 31): eccezioni - oltre alla condanna a pena capitale seguita da “interdictio acqua et igni”

-sono il caso in cui il civis si sottragga agli obblighi militari e quello in cui il cittadino non si iscriva nelle liste del

censimento (Pro Caecina 34, 100) per evadere le tasse ed evitare l'arruolamento nell'esercito.

In epoca imperiale la società romana ha abbandonato i severi costumi dei padri, i cives sentono il servizio militare

non più come un privilegio, ma come un rischioso dovere (munus) da evitare, per cui l'esercito ha praticamente perso il

suo carattere nazionale: ora è composto per la maggior parte da contadini poveri, mercenari e truppe delle popolazioni

alleate. In questa prospettiva, è quasi naturale che il populusperda la sua sovranità e che il cittadino venga trasformato

in semplice suddito assoggettato al potere imperiale. Si tratta di una trasformazione che avrà la sua piena realizzazione

con l'assolutismo.

2. La tradizione assolutista: il cittadino come suddito

Durante le guerre di religione in Francia, Jean Bodin sostiene che le guerre fatte per motivi religiosi non si basano su

questioni che riguardano direttamente lo Stato, e per questa via formula la soluzione moderna al problema sui rapporti

tra religione e politica: l'ambito della politica rappresenta una sfera dell'agire autonoma rispetto alla religione. Questo

vuol dire che il fedele, l'ateo o il miscredente sono tutti e indifferentemente sudditi del re.

Nei Sei libri della Repubblica (1576) Bodin traccia la “differenza fra suddito, cittadino e straniero, e fra città,

cittadinanza e Stato” (Bodin 1964, p. 265). Innanzitutto egli chiarisce che cittadino “in termini precisi significa suddito

libero che dipende dalla sovranità altrui”. In questo modo egli intende anche sottolineare il fatto che lo schiavo è

certamente suddito, ma non è cittadino. Ugualmente non sono cittadini, benché non siano neppure da ritenersi servi, le

donne e i figli di famiglia, per la ragione che sono sottomessi al potere domestico. Sudditi sono, inoltre, gli stranieri che

vivono nel Paese. Sudditi e cittadini possono essere naturali, se nascono nel territorio dello Stato, o naturalizzati, in

quanto schiavi affrancati, o in quanto stranieri ammessi alla cittadinanza.

Per cittadinanza (cité) Bodin intende l'insieme dei cittadini soggetti alle stesse leggi e consuetudini che godono

anche degli stessi diritti e privilegi concessi da1 potere sovrano (cfr. infra, M. Trombino, Sovranità, con riferimento

alla cosiddetta tradizione assolutista). Essa, pertanto, può coincidere con l'estensione dello Stato e riguardare anche

cittadini che siano diversi tra loro per lingua, religione e origine, e che abitino divisi in più città (villes), villaggi e

province. Se, invece, all'interno di uno Stato esistono cittadini governati da leggi ecostumi differenti, siamo in presenza

di più cittadinanze diverse (Bodin 1964, pp. 268,270-72).

Con Bodin la cittadinanza perde la sua antica valenza propriamente politica ed è ridotta a mero concetto giuridico

(ivi, p. 274 ), per cui non è più la condivisione di onori e oneri della partecipazione al potere cittadino a costituire la

cittadinanza, ma il particolare rapporto che intercorre tra il cittadino e il sovrano, ovvero:

l'obbligo mutuo intercorrente fra il sovrano e il suddito; al quale il primo deve, in cambio della fedeltà e dell'obbedienza che ne

riceve, giustizia, consiglio, conforto, aiuto e protezione (cose, tutte, che non si devono a uno straniero). (Ivi, p. 290)

Insomma, ciò che fa il cittadino è l' obbedienza e la riconoscenza del suddito libero per il suo principe sovrano, e la protezione, la

giustizia e la difesa del principe nei riguardi del suddito; ed è questa la vera ed essenziale differenza fra cittadino e straniero. Tutte le

altre differenze sono casuali e accidentali, fra di esse per esempio quella di aver parte a tutte le cariche e i benefici o ad alcuni di essi.

(Ivi, p. 304)

Si coglie qui la distanza più assoluta dalla concezione aristotelica della cittadinanza. Quello che per questa

tradizione costituiva l' essenza stessa della condizione di cittadino - la partecipazione alla funzione di governo e di

amministrazione della giustizia - è considerato ora come “casuale e accidentale”, mentre l'essenziale è limitato ora alla

“fedeltà”, “obbedienza” e “riconoscenza” del suddito nei confronti del sovrano.

Tuttavia bisogna ricordare che per Bodin lo status di cittadino non va ricondotto all'uomo in quanto tale, ma resta

ancora legato al tipo greco-romano del “capo della famiglia” che – in quanto libero - entra nella comunità dei liberi per

trattare degli affari pubblici (ivi, p. 265), ma ora nell'ambito degli spazi concessi dal sovrano.

Questa concezione trova, seppure all'interno di coordinate diverse, un aisntesi nell’opera di Thoams Hobbes. Questi

collega la condizione di cittadino a quella di uomo: essere uomo è il presupposto per ogni ulteriore status, e non

viceversa, cioè essere membro di una comunita per ssere riconosciuto come uomo e soggetto di diritto. Nel De Cive

(1642), infatti, “sono tracciati i doveri degli uomini, prima in quanto uomini, quindi in quanto cittadini, infine in quanto

cristiani”.

In Hobbes questa inversione di prospettiva è possibile a partire dalle assunzioni fondamentali del giusnaturalismo: lo

stato di natura e il contratto sociale. I filosofi della tradizione aristotelica, ma anche Bodin, utilizzavano un metodo in

un certo senso induttivo per costruire un modello di cittadino a partire dal materiale storico, giuridico e letterario che ovviamente - si focalizzava sull’essenza sociale dell'uomo come membro di un gruppo. Il filosofo inglese, invece,

adotta un modo di procedere deduttivo e ipotizza una situazione primordiale - lo stato di natura - in cui l'uomo è un

individuo libero, eguale e asociale. In quanto essere razionale, per garantirsi la pace e la sicurezza di vita è obbligato a

stringere un patto di unione con gli altri uomini: le società grandi e durevoli hanno tratto origine non dalla benevolenza

reciproca degli uomini, ma dal “reciproco timore” (Hobbes 1988, I, 2-3). Mediante questo patto l'uomo fonda lo Stato

(cfr. infra, C. Faralli, Stato, con riferimento alla cosiddetta tradizione contrattualista) e delega il potere supremo e

assoluto al sovrano. In virtù di questo contratto, l'uomo, ogni uomo, diventa cittadino, ovvero “suddito di chi ha il

potere supremo” (ivi, V, 6-9 e11).

Come è accaduto con Bodin, anche per Hobbes il cittadino non è detentore di una porzione della sovranità, né

possiede alcun diritto assoluto: infatti, fonte di qualsiasi diritto è la legge, e le leggi “non sono altro che i comandi di

chi è investito della potestà suprema sullo Stato, riguardo alle azioni future dei cittadini” (ivi, VI, 9). La legge civile

crea il diritto e il torto, l'eguaglianza e la diseguaglianza, la giustizia e l'ingiustizia. Ne consegue che il sovrano “può

fare qualsiasi cosa impunemente”, poiché non è tenuto alle leggi civili, né può essere obbligato verso un cittadino. La

stessa proprietà ha avuto inizio con lo Stato, per cui “è proprio di ciascuno quello che può conservare grazie alle leggi e

alla potenza dell'intero Stato” (ivi, l, 3; VI, 9, 13, e 15).

Con la fondazione dello Stato, allo scopo di ottenere sicurezza e pace, i cittadini non solo hanno deposto il loro

diritto naturale di farsigiustizia da sé, ma hanno contemporaneamente perduto ogni diritto alla politica. Per uscire dalla

logica conflittuale dello stato di natura, Hobbes vincola rigorosamente l'uomo al principio per il quale le decisioni

liberamente prese lo impegnano indissolubilmente e per sempre. In altri termini, l'uomo che cerca pace e sicurezza

nello Stato deve essere emancipato dalla sua natura: se lo Stato non è per natura, ma per convenzione, allora tale

convenzione va garantita applicando senza eccezioni il principio “pacta sunt servanda” (ivi, Il; III, 1-2). Per questa via,

e dopo aver stabilito che “riguardo alle cose necessarie per la pace e la difesa, la volontà di tutti [deve essere] unica”

(ivi, V, 6), il filosofo inglese deduce la sottomissione dei cittadini alla volontà del sovrano. Il dovere di obbedire in

cambio della garanzia della sicurezza è praticamente illimitato (ivi, XIV, 10), anche per il motivo che i cittadini non

possono giudicare l'effettivo beneficio comune derivante dalla loro sudditanza, e neppure possono “legittimamente

privare del potere chi lo detiene, senza il suo consenso” (ivi, VI, 20).

Tuttavia, Hobbes pone un limite al potere assoluto quando indica nella cura della “salute del popolo” e della sua

“vita per quanto possibile felice” il dovere di chi detiene il potere supremo. Questi, per quanto sia un sovrano assoluto,

ha il dovere di obbedire, per quanto può, alla “retta ragione”, che è la “legge naturale, morale, divina” (ivi, XIII, 2 e 4).

3. La tradizione democratico-popolare:

la cittadinanza come partecipazione alla volontà generale

Alla tradizione assolutistica e alla svalutazione della concezione della cittadinanza come titolarltà della sovranità

politica si oppone la tradizione democratico-popolare della cittadinanza. Tale concezione trae origine nel medioevo e si

sviluppa nel contrattualismo di Rousseau.

Nel medioevo la concezione democratica si contrappone alla crisi della cittadinanza politica che - iniziata con

l'editto di Caracalla (212 d.C.) - dura praticamente per tutto l'alto medioevo. Nel mondo medievale all'interno di

un'appartenenza universalistica dell'uomo alla societas christianarum, la nozione di civis serve soprattutto a indicare

l'individuo libero, ma suddito, colui che non è miles, cioè nobile feudatario. Il civis, prima che essere suddito

dell'Impero, è sottomesso alle istituzioni del potere secolare della Chiesa, del re o del principe, e più ancora è sotto la

“protezione”, e quindi servo, dei loro vassalli.

Lo status di cittadino riacquista il suo significato originario soprattutto dopo l’anno 1000, all’interno delle città, nei

liberi Comuni, arricchendosi ora di un valore di emancipazione nei confronti delle strutture politiche del mondo

feudale. Se è vero che “l' aria della città rende liberi”, tuttavia questa libertà si acquista solo a determinate condizioni, e

ciò vale ancor di più per l'acquisizione dello status civitatis.

I cittadini sono uomini liberi perché, fondando città o trasferendosi in esse, si sono staccati dalle condizioni di vita

imposte dall'ordinamento feudale. Possono essere nobili che accettano di vivere nel Comune, abbandonando le pretese

di dominio politico. Ad essi si affiancano ricchi commercianti, banchieri e l'alto clero (maiores). Sono commercianti e

rappresentanti di professioni liberali (notai, orefici, medici ecc.) (mediocres), ma cittadini sono soprattutto quegli

artigiani, operai e contadini (minores) che svolgono continuativamente un lavoro remunerato, cioè “sub certa mercede”.

Un elemento di novità rispetto alla concezione antica e a quella assolutistica è il lavoro, che viene ora considerato

come requisito per l’attribuzione della cittadinanza accanto agli status determinati dal rango e dal patrimonio. Se presso

Aristotele e gli antichi patrizi romani il lavoro è causa ai discriminazione dalla cittadinanza, ora - tutto al contrario cittadino è proprio chi ha interessi economici da difendere che provengono dall'attività lavorativa e produttiva. Il

requisito minimo richiesto per essere cittadini e godere dei privilegi che da questo status derivano è quello della

proprietà di un'abitazione all'intemo delle mura cittadine e dell'esercizio di un'arte o di una professione (cfr. infra, L.

Baccelli, Lavoro, con riferimento alla cosiddetta tradizione ebraico-cristiana).

Chi sintetizza questi cambiamenti è Marsilio da Padova che, nel Defensor Pacis (1324), giustifica la forma civile del

potere comunale. Egli ripropone in gran parte la concezione politica aristotelica, ma in una versione non più elitaria

bensì democratica (cfr. infra, G. Bongiovanni e G. Gozzi, Democrazia, con riferimento alla cosiddetta tradizione

contrattualista).

Pur riconoscendo che lo scopo del cristiano è la vita felice nell'Aldilà, tuttavia Marsilio afferma che il “viver bene” e

pacificamente nella civitas è per l'uomo un fine naturale e degno di esser perseguito su questa terra (Marsilio 1975, I,

4). Diversamente da quanto sostenevano teologi, canonisti e il papato, che, cioè, tutto il potere, spirituale e temporale,

discende da Dio, lo studioso di Padova distingue nettamente tra i due poteri e afferma che il potere temporale deriva dal

popolo (cfr. supra, A. Pacchi, Popolo, con riferimento alla cosiddetta tradizione medievale), che è l'universitas civium:

Il potere effettivo di istituire o eleggere un governo spetta al legislatore o a tutto il corpo dei cittadini, così come gli spetta il potere

di fare le leggi [ ...] E similmente spetta al legislatore anche il potere di correggere il governante o anche di deporlo, ove ciò sia

conveniente per il comune vantaggio. Questa è infatti una delle cose più importanti nella politia, cosa che spetta all'intera moltitudine

dei cittadini. (Marsilio 1975, I, 15, 2)

Per Marsilio cittadino è “colui che nella comunità civile partecipa secondo il proprio rango al governo o funzione

deliberativa o giudiziaria” (ivi, I, 12, 4). Esclusi dalla cittadinanza sono: i minorenni, i servi, gli stranieri e le donne. I

cittadini vengono distinti per ceti sociali, perciò essi partecipano all'esercizio della sovranità popolare secondo gradi

diversi e con funzioni differenti. Alla classe superiore, l'honorabilitas, appartengono il clero, i nobili e i governanti (o

“parte deliberativa o giudiziale” ), mentre nella massa del volgo si distinguono la parte pecuniativa (banchieri e

commercianti), l'agricoltura e l'artigianato (ivi, I, 5).

Il potere di fare le leggi spetta comunque “a tutto il corpo dei cittadini o alla parte prevalente” per numero e qualità

delle persone. Ciò comporta che, per quanto la pars vulgaris non possa accedere - per lo meno facilmente - alle cariche

più elevate, e da essa non sia conveniente trarre coloro che devono “pervenire alla scoperta delle leggi”, tuttavia, dopo

la loro individuazione e il loro esame, le future leggi

debbono però essere proposte a tutto il corpo dei cittadini riuniti perché le approvi o le respinga, in modo che, se qualche cittadino

pensi che qualcosa di esse debba essere aggiunto, tolto oppure completamente modificato, possa dirlo […] le leggi fatte così, con

l'ascolto e il consenso dell'intera moltitudine, saranno meglio osservate, ne alcuno avrà da elevare proteste contro di esse, (Ivi, I, 13,

8)

Questa visione democratica, accanto alla novità di essere espressione di una visione laica della politica e di una

teoria della sovranità popolare, ha comunque aspetti strettamente legati alla cultura medievale. Essa è, infatti, una

concezione per la quale il cittadino esprime la propria volontà politica e gode di diritti e privilegi non tanto come

singolo individuo, ma solo come membro di un ceto o di una corporazione. Per quanto sia innovativa rispetto alla

cultura politica medievale essa non rappresenta ancora una concezione moderna dell'uomo, del cittadino e dei suoi

diritti.

La concezione democratico-popolare viene sviluppata in senso individualistico da Rousseau. Egli accoglie il

significato che Bodin conferisce al concetto di cittadino in quanto soggetto generalizzato del potere politico. Ma se

Bodin e la tradizione assolutista intendono questo essere soggetto in senso passivo, come essere sottoposto al comando

altrui e quindi come suddito, Rousseau capovolge i termini della relazione e intende il cittadino come soggetto attivo,

fonte del potere sovrano.

Per Rousseau il “contratto sociale” costituisce l'associazione che difende e protegge “le persone e i beni degli

associati sfruttando al massimo la forza comune, associazione nella quale ogni uomo, pur unendosi a tutti gli altri, non

obbedisca che a se stesso e resti libero come prima”. Mediante il patto ogni associato cede completamente e “senza

riserve” la sua persona e i propri diritti allo Stato. L'essenza del patto consiste in questo: “Ciascuno di noi mette in

comune la propria persona e ogni potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi riceviamo ogni

membro come parte indivisibile del tutto” (Rousseau 1979, 1, 6).

L'atto di associazione costituisce lo Stato come un “corpo morale collettivo”, composto di tanti membri quanti sono

gli aventi diritto al voto nell'assemblea. I membri dello Stato “prendono collettivamente il nome di popolo, mentre

singolarmente si dicono cittadiniin quanto partecipi dell’autorità sovrana e sudditi in quanto sottoposti alle leggi dello

Stato” (ibid.).

Come citttadino ogni uomo partecipa della “volontà generale” del corpo politico, ma in quanto individuo egli

continua ad avere una volontà particolare che può anche essere contraria o differente dalla volontà generale. Però,

poiché lo Stato non ha lo scopo di curare gli interessi particolari del singolo, ma quelli generali del popolo, il patto

sociale contiene l'impegno tacito per cui, in caso di contrasto tra la volontà comune e quella privata, “chi si rifiuterà di

obbedire alla volontà generale vi sarà obbligato da tutto il corpo, il che non vuol significare altro che lo si forzerà a

essere libero” (ivi, I, 7).

Il cittadino chiamato a partecipare all'attività politica non è più soggetto all'autorità altrui, ma alla propria genuina

volontà che si manifesta e coincide con la “volontà generale”. La conseguente immagine della democrazia forzata si

giustifica proprio perche sul piano politico Rousseau coglie l'uomo nell'identità di cittadino e sovrano (Quaglioni 1992,

pp. 292-93; Costa 1994, pp. 62-65). Il suo modello è costituito dal cittadino della tradizione romano-repubblicana,

pregno di virtù civica e di dedizione alla cosa pubblica, fornito di senso del dovere e di sacrificio nell'interesse della

comunità politica.

Rousseau sviluppa la nozione antica di cittadino in senso moderno: la cittadinanza spetta agli individui singoli e

consiste nella decisione politica. Questa operazione comporta notevoli conseguenze. Se è vero che la trasformazione

dell'uomo in cittadino-sovrano costituisce una delle connotazioni moderne della cittadinanza e la collega alla teoria

consensuale del potere (Walzer 1988, pp. 44-45), la concezione democratica rousseauviana - al di là delle evidenti

sfumature autoritarie - non può essere definita propriamente come una teoria moderna della democrazia. Infatti, è

quanto meno priva di una teoria della rappresentanza politica. Rousseau è contrario alla rappresentanza poiché la

sovranità si esprime direttamente nella volontà generale del popolo. La volontà vuole e non può essere rappresentata: “o

è essa stessa, o è un'altra: non c'è via di mezzo” (Rousseau 1979, m, 15).

Il modello democratico che Rousseau ha in mente è quello dell'antica polis, della Roma repubblicana, un modello di

democrazia diretta, quindi, che si poteva applicare alla sua Ginevra, ma non a un sistema politico moderno come quello

costituito dallo Stato nazionale. Di ciò sono stati consapevoli i rivoluzionari francesi, che hanno avuto l'esigenza di

concepire una prassi della rappresentanza politica.

4. La tradizione rivoluzionaria e liberale:

il cittadino-proprietario

La Rivoluzione francese è stata la rivoluzione dei cittadini, o meglio l'evento travagliato che ha segnato l'atto di

nascita del cittadino moderno nella vita politica e sociale degli ultimi due secoli.

La Rivoluzione rappresenta una vera e propria cesura nei confronti della realtà politica e giuridica precedente. Basti

pensare che con essa viene non solo teorizzata, ma effettivamente sovvertita la titolarità del potere politico: la sovranità

non appartiene più al re, ma – come aveva sostenuto Rousseau – al popolo dei cittadini. Inoltre, con la Rivoluzione il

concetto moderno di cittadinanza si arricchisce per la prima volta di una valenza universalistica: al suo significato di

eguaglianza civile e giuridica proclamata contro i privilegi feudali si affianca l’eguaglianza politica a garanzia

dell'esercizio della sovranità in senso democratico e rappresentativo.

Non si tratta di una semplice riedizione dell'antica isonomia (cfr. supra, Gf. Zanetti, Eguaglianza, con riferimento

alla cosiddetta tradizione greca classica), poiché in essa era completamente assente il carattere marcatamente

individualistico che configura il cittadino rivoluzionario e al quale compete il nuovo diritto di suffragio diretto. Nella

Rivoluzione non si realizza appieno, ma quanto meno si afferma consapevolmente il principio universalistico per cui

tutti i francesi maggiorenni sono cittadini e hanno uguale diritto di voto per eleggere ed essere eletti rappresentatnti

alle assemblee legislative. Tuttavia, bisogna nconoscere che durante la Rivoluzione l'idea dell'eguaglianza politica dei

cittadini si afferma lentamente e diviene concreta solo per un breve periodo (nei tre anni del potere giacobino e del

Terrore) sotto la spinta degli eventi provocati dalla guerra portata da Austria e Prussia nel 1792 contro la Francia: in

conformità con gli ideali universalistici di emancipazione del singolo (libertà, eguaglianza e fraternitè) proclamati nelle

piazze e nelle assemblee, non si poteva più negare il diritto alla cittadinanza attiva a sanculotti e soldati che avevano

difeso la Rivoluzione e lo Stato dalle potenze europee (20 settembre 1792, vittoria di Valmy).

Nel periodo assolutistico precedente la Rivoluzione la pratica elettorale era quella del voto indiretto stabilito per

censo: la base degli elettori votava i rappresentanti alle assemblee primarie nelle quali si eleggevano i rappresentanti

del Terzo stato agli stati generali. La stessa prassi è stata seguita dal Terzo stato per l'elezione dell'Assemblea

legislativa de1 1791. Come abbiamo accennato, i rivoluzionari non hanno avuto fin dall'inizio una concezione

universalistica della cittadinanza per la quale tutti gli uomini devono essere considerati - almeno potenzialmente cittadini. Proprio al contrario, la filosofia di partenza era quella del “coinvolgimento sociale”: il cittadino deve essere

un soggetto che ha un interesse concreto nello Stato. Per questo il modello predominante era costituito dal “cittadinoproprietario”, ereditato dai fisiocratici (Turgot) e sostenuto dagli illuministi (Condorcet). Il primo significato di questa

figura è stato quello di proprietario fondiario, poiché si riteneva che questi fosse l'unico ad avere interessi reali al

benessere della nazione: i terreni, infatti, non possono lasciare il Paese. Così, i cittadini proprietari sono considerati

“cittadini più autentici degli altri”. In seguito, il concetto viene esteso alla proprietà immobiliare, e infine modernizzato

da Sieyès nella nozione di cittadino azionario, con cui si intende in senso generale il cittadino che opera sul piano

economico, contribuendo col proprio lavoro e col pagamento delle imposte al funzionamento dello Stato (Rosanvallon

1994, p. 54).

Fino alle soglie della Rivoluzione, secondo questa concezione economica della politica, la società si compone di due

parti: i cittadini proprietari che godono anche dei diritti politici e il popolo che gode dei soli diritti civili. Ed è lo stesso

Sieyès a trasformare questa dicotomia in quella tra “cittadino attivo e cittadino passivo” (ivi, pp. 69- 72). La distinzione

viene giustificata mediante un'argomentazione quasi aristotelica: gli uomini sono, in maggioranza, solo “macchine da

lavoro”. Essi sono soltanto “cittadini passivi”, poiché con la loro opera e con il loro sacrificio contribuiscono alla vita

della società, ma non sono in grado di conoscere l'interesse generale: sono “cittadini di diritto, [ma] mai di fatto”. A

loro non resta che lasciare che una minoranza di uomini fornita di “tempo libero, educazione e intelligenza” partecipi

attivamente alla politica (ivi, pp. 71- 72; Furet, Ozouf, a cura di, 1994, pp. 387-98).

In questa prospettiva, i criteri principali per il conferimento della cittadinanza sono l'indipendenza di giudizio,

collegata al fatto di essere un maschio maggiorenne economicamente autonomo, e il conseguente “interesse

all'ordinamento pubblico”, comprovato da una determinata capacità contributiva. In particolare il decreto de1 22

dicembre 1789 stabilisce i titoli per essere cittadino attivo: essere, o essere diventato francese; aver compiuto 25 anni;

essere residente in un cantone da almeno un anno; pagare un contributo diretto pari al valore di tre giornate lavorative;

non essere un domestico salariato. Per essere eleggibile nelle assemblee primarie bisogna inoltre versare un contributo

diretto pari almeno al valore di dieci giornate lavorative. Per essere eleggibili all'Assemblea nazionale bisogna pagare

un contributo diretto di un marco d'argento (pari a cinquanta giornate lavorative) e possedere una qualsiasi proprietà

fondiaria. Secondo questi criteri altamente selettivi - o quelli sostanzialmente analoghi recepiti dalla Costituzione del

1791 - su 6-7 milioni di francesi maschi adulti circa un terzo era escluso dalla cittadinanza attiva, mentre solo un

cittadino attivo su cento (circa 43 mila) poteva essere elettore di secondo grado (Rosanvallon 1994, pp. 473-74; Furet,

Ozouf, a cura di, 1994, pp. 693-94).

Rispetto alla questione della cittadinanza, i protagonisti della Rivoluzione non hanno seguito coerentemente una ben

precisa teoria politica. Hanno senz'altro subìto l'influsso degli economisti scozzesi (Smith), dei fisiocratici, di Locke e

di Rousseau, ma soprattutto hanno dovuto molto spesso adattare le loro concezioni all’incalzare degli eventi

rivoluzionari, nel tentativo di trovare soluzioni ai problemi politici del momento.

Un problema centrale per i rivoluzionari è stato senz'altro quello di determinare i criteri per distinguere il soggetto

politico (il cittadino) dall'essere umano (Rosanvallon 1994, p. 110). E questi criteri dovevano valere non solo in

condizioni normali, ma anche e soprattutto nello “stato d'eccezione”, cioè nel periodo propriamente rivoluzionario e in

tempo di guerra. Qui il concetto di “cittadino-proprietario” si rivela insufficiente, come troppo limitati appaiono i soli

indicatori economici per rilevare il grado di coinvolgimento sociale dei cittadini nello Stato. Quando in nome della

Patria in pericolo (11 agosto 1792) si chiama il popolo alle armi, i volontari partono per il fronte cantando la

Marsigliese e i soldati sacrificano la propria vita in battaglia, non è possibile negare che tutti costoro abbiano un forte

interesse nella salvezza della cosa pubblica. Così, il decreto dell’11 agosto 1792 abolisce d’un colpo la distinzione tra

cittadini attivi e passivi: cittadini - politicamente uguali – sono ora tutti i francesi maschi, maggiorenni, con domicilio

fisso da più di un anno, che vivono di rendita o del proprio lavoro e che non sono domestici. Tra il 1792 e il 1794 sulla

scena politica si affaccia per la prima volta la figura dell’individuo-cittadino: come per il polites servire la patria in

armi è di nuovo “sacro dovere del cittadino” (art. 52, comma 1 della Costituzione italiana), con la grossa differenza

rispetto ai greci e ai cittadini della Roma arcaica che ora la partecipazione al potere sovrano non è più un attributo

elitario, ma diffuso, popolare.

Comunque, anche al di là della breve stagione universalistica della cittadinanza, i rivoluzionari francesi hanno una

concezione nazionalista e non puramente individualista della società e dello Stato. I cittadini sono membri liberi ed

eguali della nazione, nella quale risiede essenzialmente il “principio di ogni sovranità” (art. 3 della Dichiarazione dei

diritti dell'uomo e del cittadino del 1789). Così, attraverso la legge, lo Stato deve certo garantire libertà, pace e

sicurezza all'individuo, ma deve anche perseguire il benessere e il progresso della società vietando le azioni ad essa

nocive (artt. 2 e 5 della Dichiarazione del 1789).

Nella Dichiarazione del 1789 viene fissata la distinzione tra i diritti dell'uomo e quelli del cittadino. Per Barnave,

uno del membri più autorevoli del1'Assembiea costituente, se come uomo ognuno gode di una libertà totale, come

cittadino ha degli obblighi. Seguendo Rousseau, i costituenti ricordano che passando allo “Stato sociale” l'individuo ha

sacrificato i propri diritti, poiche già il contratto sociale pone l'interesse comune in contrapposizione a tutti gli interessi

particolari. E l'interesse di tutti si realizza proprio nello Stato al quale, perciò, non è più possibile opporre il principio

dei diritti inalienabili (Furet, Ozouf, a cura di, 1994, pp. 852-53).

Certo, i diritti dell’uomo proclamati dalla Dichiarazione del 1789 sono “naturali, inalienabili e sacri”, ma non

possono essere goduti senza alcuna relazione ai concittadini e alle esigenze della società. Così, la legge regolamenta, e

quindi garantisce nei limiti da essa stabiliti, in particolare i diritti del cittadino. “La legge è l'espressione della volontà

generale”, alla cui formazione “tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere” (art. 6 della Dichiarazione del 1789). Di

conseguenza, alla ragione concreta della volontà generale non si può opporre il diritto individuale astrattamente

dichiarato. Diviene allora palese la contraddizione presente nella concezione nazional-statalista dei diritti e della

cittadinanza: l’opposizione “tra la preminenza dei diritti naturali e quella della volontà generale” che si esprime nella

legge (Furet, Ozouf, a cura di, 1994, p. 853; cfr. supra, G. Bonglovanni, Diritti inviolabili e libertà, con riferimento alla

cosiddetta tradizione rivoluzionaria).

Per quanto la concezione universalista della cittadinanza fosse iscritta sia nella Dichiarazione dei diritti del 1789,

sia nella Costituzione del 1791, gli uomini della Rivoluzione – Sieyès in testa – si sono limitati a realizzare un

universalismo ristretto: tra i maggiorenni, infatti, non sono mai stati inclusi come cittadini le donne e i domestici.

Questa esclusione è stata giustificata – paradossalmente col fatto che la legge che stabiliva i criteri per esercitare il

diritto di voto prevedeva per il cittadino gli stessi requisiti richiesti dalla capacità giuridica: solo gli individui forniti di

“volontà autonoma” potevano partecipare alla vita politica e concorrere alla formazione della volontà generale. E

l'individuo autonomo si caratterizzava per una doppia indipendenza: quella data dalla sua qualità di essere razionale,

capace di intendere e di volere (qualità che si negava alle donne), e quella consistente nell'indipendenza economica (la

cui assenza escludeva tutte le persone al servizio di privati). Attraverso il concetto dell'autonomia individuale,

l'eguaglianza insita nel diritto di voto viene costituita mediante il prolungamento della capacità giuridica sul terreno

politico: il “diritto politico” sorto nella Rivoluzione, quindi, può essere considerato come un “puro prodotto delle

categorie contrattuali del diritto civile” (Rosanvallon 1994, pp. 109-12).

La concezione presente nella Rivoluzione costituisce la base della riflessione di Kant che traduce in termini

veramente individualisti la concezione rivoluzionaria del cittadino. Egli ha “avanzato la teoria più compiuta

dell’individualismo politico e giuridico alla francese e[. ..] ne ha indicato, nei termini più lucidi, le condizioni di

realizzazione” (ivi, p. 113).

Nel 1793 Kant definisce il cittadino (citoyen, Staatsbürger) come colui che “ha il diritto di voto [nella]

legislazione”. E continua:

La qualità che a ciò si esige, oltre a quella naturale (che non sia un bambino né una donna), è unicamente la seguente: ch’egli sia il

suo proprio padrone (sui iuris) e abbia quindi una qualche proprietà […] che gli procuri i mezzi per vivere. (Kant 1956, p. 260)

Sostanzialmente la medesima concezione è mantenuta nella Dottrina del diritto del 1797, nella quale è anche

recepita la distinzione sieyèsiana tra “cittadino attivo e cittadino passivo”. Essa consiste precisamente nella “capacità di

votare” che presuppone l'indipendenza del cittadino che voglia essere “una parte che agisce secondo il proprio arbitrio

in comunione con gli altri”. Esempi di cittadini passivi sono: il garzone, il servo, il pupillo, “tutte le donne e in generale

tutti coloro che nella conservazione della loro esistenza [. ..] non dipendono dal proprio impulso ma dai comandi degli

altri” (Kant 1989, § 46).

Con Kant giunge a compimento il percorso della piena individualizzazione del cittadino in senso liberale: questo,

cioè, viene concepito nei termini di un soggetto libero e razionale, formalmente eguale di fronte alla legge,

economicamente autonomo e politicamente attivo. In Kant l’homo oeconomicus si sovrappone e coincide con l’homo

politicus. Infatti, nella sua valenza di emancipazione dalle condizioni di vita feudali, la proprietà diviene criterio per la

determinazione delle qualità del cittadino come elemento portatore di sovranità e quindi soggetto di emancipazione

politica. Questa coincidenza si manifesta in modo del tutto evidente nella lingua tedesca, che non possiede un termine

per distinguere il borghese, cittadino della città qualificato in senso economico, dal cittadino dello Stato (o societas

civilis, in tedesco: bürgerliche Gesellschaft). Per entrambi vale l'ambiguo termine Bürger, che per indicare il soggetto

politico si specifica in una parola composta: Staatsbürger.

È interessante notare come dallo status - possiamo dire ora - “borghese” di cittadinanza Kant escluda - oltre le donne

- i “prestatori d'opera”, facendo ricorso all'argomento giuridico della capacità d'agire (“personalità civile”).

L'operazione gli deve sembrare non del tutto convincente, se egli stesso riconosce “che è assai difficile determinare i

requisiti che permettono di pretendere alla condizione di uomo padrone di sé (sui iuris)”> (Kant 1956, p. 260 nota).

Il carattere universalistico della cittadinanza, affermato dalla Rivoluzione francese, anche in Kant appare essere tale

solo in relazione all'individuo proprietario. Questa limitazione è collegata a un’immagine dell'uomo che è perfettamente

realizzato solo se è anche proprietario. Si tratta di un’idea astorica che verrà criticata e sostituita nell’Ottocento a partire

dalla dimensione sociale della vita individuale e dai concreti bisogni dell’uomo.

5. La tradizione sociale: solidarietà e diritti sociali

Il concetto di cittadino che si afferma nel periodo post-rivoluzionario è quello prevalentemente legato all'immagine

liberal-borghese. Tuttavia nell'Ottocento viene posta seriamente in dubbio la concezione giusrazionalista del potere

politico e la conseguente legittimazione contrattualista dello Stato, mentre si afferma la cosapevolezza che per poter

esistere la società ha bisogno di un vincolo più forte, costituito dalla solidarietà.

La critica radicale al concetto settecentesco, rivoluzionario-liberale, del cittadino come elemento costitutivo della

società civile viene condotta da Hegel e da Marx. Essi attaccano soprattutto un aspetto della concezione precedente: il

carattere particolaristico degli interessi che sarebbero effettivarnente perseguiti dal(lo Staats)Bürger. La questione

viene affrontata da Hegel dal punto di vista etico-politico, da Marx da quello economico-politico.

Hegel prende le mosse da ciò che nella concezione kantiana restava occultato. Il borghese non è soltanto cittadino

dello Stato, ma anche “persona privata” che persegue i propri scopi. Con ciò Hegel relativizza il rapporto uomoborghese tipico del giusnaturalismo e rende evidente quello che il movimento di emancipazione del cittadino dallo

Stato teneva nascosto: il fatto, cioè, che la società civile si era trasformata in società borghese. Il suo membro – il

bourgeois, non il citoyen - non può essere considerato il cittadino virtuoso della tradizione romano-repubblicana

condivisa da Rousseau e dai rivoluzionari francesi, ma è piuttosto la perona privata, che ha “per proprio fine [il suo]

particolare interesse” (Hegel 1974, §§ 183 e 187). Nella società civile, tuttavia, i borghesi riescono a far valere come

universale la loro volontà e il modo di soddisfare i loro bisogni, cosicché alla coscienza sociale la figura astratta

dell’uomo appare come generalizzazione dei caratteri del “Bürger (come bourgeois)” (ivi, §§ 182, 187 e 190 annot.).

Ciò rappresenta “anzitutto la perdità dell'eticità”, ovvero “costituisce il mondo fenomenico dell'ethos” che si risolve in

pura apparenza, in quanto il bisogno, l'interesse e la volontà particolari hanno assunto la forma di qualcosa che sembra

essere universale (ivi, § 181).

Secondo Hegel, perr vivere nella società civile l'individuo ha bisogno – in termini attuali – di un legame sociale che

esiste nei rapporti tra gli individui solo in presenza di quelle istituzioni per la “sussistenza e il benessere di ogni

singolo” che potremmo definire di previdenza sociale (ivi, § 230). Il luogo in cui si realizza a livello universale questo

legame sociale è lo Stato (Ilting 1977). Il potere di governo è la sede in cui trovano una mediazione sia il conflitto degli

interessi privati contro le questioni comuni particolari, sia il conflitto di queste ultime insieme con gli interessi privati

contro i punti di vista e gli ordini superiori dello Stato (Hegel 1974, § 289 annot.). Lo Stato costituisce il momento

dell’integrazione reale tra i cittadini poiché è “umversalità sostanziale” (ivi, § 157), cioè realizzazione della libertà

come bene comune da parte di individui autocoscienti che vogliono e agiscono in vista di questo bene (ivi, §§ 141

annot., e 142).

Rispetto allo scopo della società civile egoistica, il fine dello Stato è più elevato, poiché persegue “l'interesse

generale come tale”. Nello Stato l’individuo – il cittadino – rinuncia a perseguire in modo assoluto il proprio interesse e

la propria libertà e assume, per virtù, l’idea della responsabilità verso gli altri e della interdipendenza soggettiva. Nella

costruzione hegeliana la denuncia del carattere egoistico della società civile sfocia però nella assoluta preminenza dello

Stato, e la ricerca di un legame sociale non più particolaristico non dà luogo a nuove dimensioni dei diritti associati alla

cittadinanza.

Da Hegel prende le mosse Marx. Egli accentua ulteriormente la prospettiva hegeliana, sostenendo che 1'uomo non

soltanto è cittadino di un ben determinato Stato, ma che lo stesso uomo può essere compreso non in senso astratto, ma

solo come individuo di una ben determinata realtà sociale. In essa si produce l'apparente identificazione di uomoborghese-cittadino che gli stessi diritti dell'uomo avallano:

Nessuno dei cosiddetti diritti dell’uomo va […] al di là dell’uomo egoistico, dell’uomo in quanto membro della società borghese,

ossia chiuso in sé, nel proprio interesse privato e nel proprio privato arbitrio, separato dalla comunità. (Marx 1950, p. 379)

Per superare questa identificazione astratta, e “per comportarsi dunque come reale cittadino dello Stato e attingere

significato ed efficacia politici”, l'uomo deve uscire “dalla sua realtà borghese” e ritrarsi nella “sua individualità”,

poiché solo in contraddizione con la società civile e con lo Stato, cioè “solo in quanto individuo [il Bürger] può essere

cittadino dello Stato” (Marx 1963, p. 91).

Per essere uomo, individuo concreto, però, la mera emancipazione politica è insufficiente, per cui Marx delinea un

processo di liberazione nel quale vengono aboliti i vincoli politici e sociali che impediscono di vedere l'uomo nella sua

essenza e anzi costringono a considerarlo come persona privata legata ai propri interessi (Marx 1950, pp. 381-85). Per

ottenere l' “emancipazione umana” è necessario superare la struttura di classe della società borghese e le sue istituzioni

che precludono la realizzazione di una società priva di disuguaglianze economiche e sociali. Poiché nella rivoluzione

sociale che segna l'inizio del processo di emancipazione l'uomo reale non si è ancora affermato, egli viene

rappresentato dal proletario in quanto portatore di concreti bisogni materiali. Ad esso si oppone realmente non il

cittadino, ma il borghese in quanto membro di una classe che esprime non astratti interessi generali, ma precisi interessi

concreti.

Dall'esigenza di contrastare le condizioni di vita imposte dalla società classista nell'Ottocento è nata l'organizzazione

politica e sindacale del movimento operaio. La critica marxiana al sistema capitalistico e alle principali istituzioni della

società civile ha fornito la base teorica a quell'ideologia socialista e comunista che ha in gran parte ispirato la cultura di

questo movimento. Con esso il “lavoratore” si è presentato sulla scena sociale come l'antagonista di classe della

borghesia. Non può sorprendere, quindi, che il concetto di cittadino sia risultato per lungo tempo politicamente

screditato e compromesso presso vasti settori delle forze politiche e sociali. Al cittadino-borghese viene contrapposto il

lavoratore-proletario che aspira all’eguaglianza materiale e alla solidarietà di classe.

Nell'Ottocento esiste anche un altro orientamento di pensiero che fa appello alla solidarietà. Si tratta propriamente

del “solidarismo”, un indirizzo molto composito, affermatosi in Francia e in Germania a partire dagli anni Quaranta del

secolo scorso (ad esempio, Lorenz von Stein e Tonnies in Germania, la scuola di Durkheim in Francia, che fra gli altri

include anche Leon Duguit).

Al centro della riflessione - in senso lato - solidarista si trova la questione sociale della “società industriale”. La

società viene intesa come un ordine etico o morale, che rischia però di infrangersi pericolosamente a causa delle

differenze troppo acute, e quindi dei conflitti, che esistono tra classe proprietaria e classe lavoratrice. La soluzione del

problema non viene più cercata nella presunta capacità di agire razionale dell'individuo, e neppure nella lotta di classe:

essa viene ora indicata nei meccanismi di coesione sociale e nel naturale sentimento di cooperazione umana. La parola

d'ordine è “riforma della società” e deve essere attuata mediante l'intervento diretto dello Stato amministratore e

organizzatore di servizi.

Presso i solidaristi cambia il soggetto di riferimento: non l'individuo borghese e neppure propriamente il lavoratore,

ma l'essere umano che tende all'espansione della sua personalità non isolatamente, ma inserito in una rete di relazioni

interdipendenti; e così cambia anche il riferimento alla formazione sociale: ciò che si cerca di realizzare non è più la

società civile nella sua autonomia ed estraneità rispetto allo Stato, ma la comunità nazionale, spesso garantita e

integrata dallo Stato.

Diviene chiaro, allora, come all'interno della riflessione sulla riforma sociale il concetto centrale non sia più quello

dell' autoaffermazione dell'individuo, e neppure quello della lotta per l'emancipazione della classe sfruttata, ma sia il

concetto di “solidarietà” come principio etico della cooperazione che si colloca tra individualismo e socialismo. Lo

Stato deve “promuovere il progresso economico e sociale di tutti i suoi appartenenti”, poiché il progresso dell'uno è

condizione e spesso anche conseguenza del progresso dell'altro: in questo senso Lorenz von Stein parla per la prima

volta di “Stato sociale”. Il fine è quello di “migliorare la sorte dei lavoratori e di favorirne la formazione e la possibilità

di acquisire, seppur gradualmente, il capitale” e la proprietà (Ritter 1996, pp. 17 e 70; Costa 1997).

Le misure concrete atte al perseguimento dello scopo sono il riconoscimento dei primi “diritti sociali” (il diritto

all'istruzione, alla salute, all'equa retribuzione, alla libera associazione nelle formazioni intermedie), l'istituzione delle

prime forme di assicurazione e previdenza sociale, la riduzione dell'orario di lavoro. Nel corso dell'Ottocento alcune di

queste misure furono effettivamente realizzate da parte di governi conservatori (in Prussia da Bismark) anche nel

tentativo di neutralizzare il conflitto sociale, arginando le rivendicazioni della classe operaia organizzata.

Ma con l'inizio del secolo lo stesso movimento dei lavoratori ha recepito l’importanza di dare forma giuridica alle

proprie rivendicazioni e ha promosso la costituzionalizzazione dei diritti che si accordavano con le esigenze di

sicurezza e garanzia sociali. A partire dalla Costituzione dl Weimar del 1910, nelle costituzioni sorte dalla crisi della

società borghese e dello Stato liberale di diritto ottocentesco, ai diritti liberali civili e politici si aggiungono il

riconoscimento del diritto di suffragio universale per donne e uomini e dei “diritti sociali” (cfr. supra, G. Bongiovanni,

Diritti inviolabili e libertà, con riferimento a I diritti nelle costituzioni europee del Novecento).

Con il loro inserimento nel catalogo dei diritti costituzionali fondamentali il tradizionale ambito civile e politico

della cittadinanza si è espanso nella sfera sociale. La “cittadinanza sociale” (Marshall 1976) rappresenta il correttivo

alla cittadinanza politica sette-ottocentesca. Come abbiamo visto, tale concezione - costruita sulla base della capacità

giuridica - era intimamente discriminatoria, nonostante la sua contraria pretesa universalistica. Il suo carattere

discriminante era risultato evidente fin dall'inizio della Rivoluzione. Si pensi all'esclusione della donna, contro cui nel

1791 Olympe de Gouges redige la “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”, sulla falsariga della

Dichiarazione dei diritti del 1789. L'art. 1 di questa Dichiarazione recita: “la Donna nasce libera e ha gli stessi diritti

dell'uomo. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'interesse comune” (Bonacchi, Groppi 1993).

Gli antecedenti dei moderni diritti sociali si ritrovano nella Costituzione del 1791 e in quella giacobina del 1793, che

prevedevano sia “soccorsi pubblici” per bambini abbandonati, per disoccupati e anziani poveri, sia l'istruzione pubblica

gratuita. Procedendo ben oltre nella previsione dei diritti sociali, la contemporanea “cittadinanza sociale” è stata

concepita come presupposto concreto della democrazia (cfr. infra, G. Bongiovanni e G. Gozzi, Democrazia, con

riferimento a La democrazia nel Novecento), poiché solo la realizzazione di tali diritti può condurre ad acquisire un

minimo di eguaglianza materiale, cioè di benessere, da parte di tutti gli strati della popolazione e rende perciò effettivo

il godimento degli stessi diritti politici che costituiscono il nucleo essenziale della cittadinanza (cfr. supra, A. Barbera,

Le basi filosofiche del costituzionalismo, con riferimento a Tre nuove frontiere del costituzionalismo: i diritti sociali).

6. Il dibattito attuale: verso una cittadinanza cosmopolitica?

Negli ultimi venti anni il tema della cittadinanza ha trovato un rinnovato interesse. A questo concetto sono state

collegate rilevanti questioni di natura filosofico-politica e sociologica, attinenti sia alle problematiche specifiche dello

Stato sociale (il contrattualismo, i diritti, la società giusta, l’etica pubblica), sia a quelle concernenti il futuro della

nostra società come società multiculturale (l'immigrazione, il riconoscimento delle diversità, l’identita nazionale) e

come società mondiale. A livello generale, la discussione contemporanea ha trasformato la cittadinanza da problema di

natura schiettamente politica in una questione anche eminentemente sociale. Essa, infatti, ha dato per acquisito che la

figura del cittadino si caratterizzi per la partecipazione attiva alla vita politica dello Stato, e da qui ha puntato

soprattutto a rivalutare, in senso materiale l’aspetto egualitario ed emancipativo della cittadinanza. Questa

divieneespressione di una solidarietà sociale che chiede di ridefinire l’dentità nazionale anche su basi diverse da quelle

strettamente culturali (un panorama esaustivo de1le tematiche affrontate nel dibattito in corso si trova in Zincone 1992;

Bonazzi, Dunne, a cura di, 1994; Zolo, a cura di, 1994). La nozione di cittadinanza, inoltre, si è rivelata di non

secondaria importanza per quanto riguarda la realizzazione e lo sviluppo dell'Unione europea.

In questa sede – in cui si intende far emergere le “basi filosofiche” delle categorie e dei valori che caratterizzano le

costituzioni contemporanee - non è agevole ricostruire il complesso dibattito che attualmente si svolge intorno alla

cittadinanza. Per altro, esso si sovrappone parzialmente con la disputa tra filosofi liberal (Ackerman, Dworkin,

Kymlicka, Rawls) e communitarian (MacIntyre, Sandel, Taylor, Walzer) che può essere concepita come discussione

intorno alla ridefinizione in senso etico della cittadinanza (Baccelli 1994).

Comunque, si possono evidenziare tre orientamenti del dibattito, che sovente si intersecano, e che affrontano la

questione dal punto di vista della cittadinanza politica, sociale e cosmopolitica. In primo luogo è opportuno menzionare

il tentativo, compiuto da Habermas (1992, pp. 105-38), di attualizzare il significato politico della cittadinanza

attraverso la nozione di “patriottismo costituzionale”. Essa rinvia alla formazione del1'identità nazionale del cittadino

che prescinde dal senso di appartenenza a una comunità etnico-nazionale: in questo caso la cittadinanza politica si

dovrebbe fondare sui principi costituzionali condivisi dalla popolazione. Da questo momento unificante dovrebbe

risultare una “cittadinanza democratica” che si dovrebbe integrare sul piano europeo, e che potrebbe persino prefigurare

in linea evolutiva un continuum rispetto a una futura forma di cittadinanza cosmopolitica (ivi, pp. 126, e 135-37).

In secondo luogo, nella prospettiva sociale la cittadinanza diviene uno strumento per valutare l'effettivo grado di

eguaglianza materiale sostenuta dal Welfare State, o Stato sociale. Gli assertori della cittadinanza sociale (Dahrendorf

1992, Ferrajoli 1994, Saraceno 1988) colgono la necessità di correggere e limitare il mercato a favore delle esigenze di

un minimum vitale, e cercano perciò di individuare dei valori di solidarietà e di dignità umana in grado di giustificare

una regolazione del mercato rispetto ai beni (salario, previdenza, sanità ecc.) oggetto dei “diritti sociali”. La

cittadinanza sociale contribuisce a costruire non già un tipo astratto di cittadino, bensì la persona concreta, che

interagisce con gli altri.

Infine, questa stessa prospettiva fornisce la base di partenza per gli autori di ispirazione più marcatamente

cosmopolitica (ad esempio, Dahrendorf 1992, Ferrajoli 1994, Veca 1990) che quasi si contrappone alla prospettiva

propriamente politica, poiche mette in secondo piano il carattere dell'appartenenza nazionale ed enfatizza le potenzialità

universalistiche e cosmopolitiche della cittadinanza: l'individuo in quanto tale è visto come “cittadino del mondo”. Qui

la discussione sembra assumere i tratti normativi propri dell'argomentazione morale mediante la quale si intende

fondare un'etica comune per la società planetaria.

Questi autori, però, non si nascondono che il loro sia un progetto “utopico”. Infatti, la realizzazione della

cittadinanza sociale in senso cosmopolitico si profila come assolutamente ardua. Per rendersene conto basti pensare - in

una scala più ridotta - ai contenuti della “cittadinanza dell'Unione europea”. Il Trattato di Maastricht del 1992 istituisce,

in realtà, una cittadinanza assai limitata. Certamente, essa ha per naturali presupposti i diritti civili riconosciuti dalle

costituzioni dei singoli Stati membri, ma prevede una parte ristretta di diritti politici e tralascia completamente i diritti

sociali: manca, cioè, di quell'aspetto che rende attuale e aperta al futuro del mondo la questione stessa della

cittadinanza.

Riferimenti bibliografici

Per motivi didattici sono stati omessi riferimenti a testi non disponibili in lingua italiana. Le indicazioni che seguono

riguardano le opere citate.

Arendt H. (1994), Vita activa, Bompiani, Milano (ed. orig. 1958).

Aristotele (1993), Politica, a cura di R. Laurenti, Laterza, Roma-Bari.

Baccelli L. (1994), Cittadinanza e appartenenza, in Zolo (a cura di) (1994), pp. 129-65.

Bodin J. (1964), I sei libri della Repubblica, a cura di M. Isnardi Parente, UTET, Torino (ed. orig. 1576).

Bonacchi G., Groppi A. (a cura di) (1993), Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne, Laterza, RomaBari.

Bonazzi T., Dunne M. (a cura di) (1994), Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali, Il Mulino, Bologna.

Cicerone M.T. (1974), Opere politiche e filosofiche, a cura di L. Ferrero e N. Zorzetti, vol. l, UTET, Torino.

Id. (1975, 1981), Le orazioni, a cura di G. Bellardi, voli. 2 (1981) e 3 (1975), UTET, Torino.

Costa P. (1994), La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione “archeologica”, in Zolo (a cura di) (1994), pp. 47-92.

Id. (199.7), Alle origini dei diritti sociali: “arbeitender Staat” e tradizione solidarista, in G. Gozzi (a cura di),

Democrazia, diritti, costituzione, Il Mulino, Bologna, pp. 277-340.

Dahrendorf R. (1992), Il conflitto sociale nella modernità. Saggio sulla politica della libertà, Laterza, Roma-Bari.

Escobar R. (1992), Rivalità e mimesi. Lo straniero interno, in “Filosofia politica”, 1 , pp. 79-106.

Ferrajoli L. (1994), Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in Zolo (a cura di) (1994), pp. 263-92.

Furet F., Ozouf M. (a cura di) (1994), Dizionario critico della Rivoluzione francese, 2 voll., Bompiani, Milano.

Guarino A. (1994), Profilo del diritto romano, Jovene, Napoli.

Habermas J. (1992), Morale, Diritto, Politica, Einaudi, Torino.

Hegel G.W.F. (1974), Lineamenti difilosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari

(ed. orig. 1821).

Hobbes T. (1988), Elementi filosofici sul cittadino (De Cive), in Id., Opere politiche, a cura di N. Bobbio, UTET,

Torino (ed. orig. 1642). ~'&

Ilting K.-H. (1977), Il concetto hegeliano dello stato e la critica del giovane Marx, in “Rivista di Filosofia”, 7-8-9, pp.

146-68.

Kant I. (1956), Sopra il detto comune: “Questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica”, in Id., Scritti

politici e di filosofia della storia e del diritto, a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, UTET, Torino (ed. orig.

1793).

Id. (1989), Principi meta fisici della dottrina del diritto, in Id., La metafisica dei costumi, a cura di N. Merker, Laterza,

Roma-Bari (ed. orig. 1797).

Marshall T.H. (1976), Cittadinanza e classe sociale, UTET, Torino (ed. orig. 1950).

Marsilio da Padova (1975), Il difensore della pace, a cura di C. Vasoli, UTET, Torino (ed. orig. 1324).

Marx K. (1950), Il problema ebraico, in Id., Scritti politici giovanili, a cura di L. Firpo, Einaudi, Torino (ed. orig.

1844).

Id. (1963), Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, in Id., Opere filosofiche giovanili, a cura di G. della

Volpe, Editori Riuniti, Roma (ed. orig. 1843).

Quaglioni D. (1992), I limiti della sovranità, CEDAM, Padova.

Ritter G.A. (1996), Storia dello Stato sociale, Laterza, Roma-Bari.

Rosanvallon P. (1994), La rivoluzione dell'uguaglianza, Anabasi, Milano.

Rousseau J.-J. (1979), Il contratto sociale, in Id., Scritti politici, a cura di P. Alatri, UTET, Torino (ed. orig. 1762).

Saraceno C. (1988), La struttura di genere della cittadinanza, in “Democrazia e Diritto”, 1, pp. 273-95.

Veca S. (1990), Cittadinanza, Feltrinelli, Milano.

Walzer M. (1988), Citizenship, in “Democrazia e Diritto”, 2/3, pp. 43-52.

Zincone G. (1992), Da sudditi a cittadini, Il Mulino, Bologna.

Zolo D. (a cura di) (1994), La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, Laterza, Roma-Bari.

Francesco Belvisi. È docente di Sociologia del diritto presso la facoltà di Giurisprudenza dell'università degli studi di

Modena. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni su argomenti sia storici sia teorici. Collabora, come autore e come

editor, a riviste scientifiche italiane e internazionali. Fra le sue pubblicazioni più recenti: Rights, world-society and the

crisis of legaI universalism, in “Ratio Juris”, l, 1996; Un fondamento delle costituzioni democratiche, ovvero: per una costituzione senza

fondamento, in G. Gozzi (a cura di), Democrazia, diritti e costituzione, Il Mulino, Bologna 1997.