I fattori dello sviluppo regionale

Giuseppe Capuano

A mia moglie e a mia figlia

Indice

Giuseppe Capuano

6

Prefazione.................................................................................................................9

Premessa .................................................................................................................13

1. Il concetto di territorio nella teoria economica dominante ......................17

1.1 Il quadro teorico di riferimento ....................................................................19

1.2 Il livello mesoeconomico tra macro e microeconomia ...................................23

2. Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale.......................31

2.1 Il modello neoclassico ...................................................................................34

2.1.1

Modello neoclassico e commercio internazionale. Il caso delle delocalizzazioni produttive .....38

2.2 Lo sviluppo esogeno trainato dalle esportazioni .............................................41

2.3 La teoria di Heckscher-Ohlin........................................................................47

2.3.1 Verso il superamento del teorema di Heckscher-Ohlin...............................................49

2.4 L’approccio input-output nei modelli di economia regionale .............................51

2.5 La teoria weberiana della localizzazione.........................................................52

2.5.1 La teoria delle zone centrali ..............................................................................53

3. I processi di convergenza e divergenza tra le province italiane:

il modello della convergenza non lineare......................................................57

3.1 Il dibattito teorico .........................................................................................59

I fattori dello sviluppo regionale

3.1.1 La critica all’approccio marginalista .....................................................................59

3.1.2 Le recenti evoluzioni del dibattito .......................................................................62

3.1.3 La “convergenza non lineare” (CNL) .................................................................63

3.2 La verifica “sul campo” della “convergenza non lineare” (CNL) .....................64

3.2.1 I limiti dell’utilizzo del Pil pro capite come misura del livello di sviluppo.......................64

3.2.2 I risultati dell’analisi provinciale nel periodo 1995-2002 ..........................................66

3.3 I fattori che contribuiscono alla “convergenza non lineare”................................72

3.4 Le traiettorie dello sviluppo delle province italiane attraverso l’analisi del PIL......73

4. Il ruolo del risparmio nello sviluppo regionale............................................85

4.1 Il risparmio nel modello Harrod-Domar .......................................................87

4.2 Una rivisitazione della teoria del “ciclo vitale”di Modigliani

e sua applicazione ad una economia a basso livello di sviluppo ......................89

7

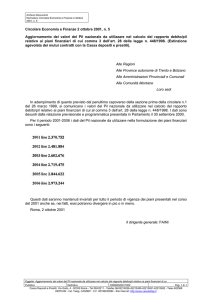

5. Debito pubblico, redistribuzione del reddito e squilibri regionali ............97

5.1 Lo scenario economico di riferimento ..........................................................99

5.2 La crescita del debito pubblico negli anni ottanta.........................................102

5.3 L’impatto del debito pubblico sulla redistribuzione del reddito.....................107

5.4 L’impatto del debito pubblico sugli squilibri regionali..................................113

5.5 Conclusioni.................................................................................................115

Riferimenti bibliografici ................................................................................117

Prefazione

I

l fattore territorio così come il concetto di sviluppo

Prefazione

locale hanno rappresentato una crescente attenzione

nel dibattito e nelle teorie economiche a partire dagli

ultimi decenni del secolo scorso. Anche in una disciplina anch’essa relativamente giovane come il marketing, negli ultimi tempi si è evidenziata l’importanza del marketing territoriale, con la proposta di modelli di attrazione di investimenti a partire da una

variabile - opportunità come il territorio.

La Fondazione Tagliacarne, nata dal sistema delle Camere di Commercio e quindi degli

enti espressione delle comunità economiche locali, ha occupato nell’ultimo ventennio un

ruolo importante nella ricerca sullo sviluppo economico territoriale, elaborando contributi teorici e prodotti di studio come la realizzazione di osservatori settoriali, osservatori delle

economie provinciali, la progettazione e gestione di importanti sistemi informativi.

E’ quindi soprattutto l’esperienza maturata dall’Autore nell’Area Studi e Ricerche

dell’Istituto Tagliacarne che ha favorito la realizzazione di questa pregevole pubblicazione, che può prestarsi ad orizzonti di fruizione anche più ampi di una guida didattica per un modulo formativo per il Master STARTER - Statistica, Economia e

Ricerche di Mercato per lo Sviluppo del Territorio. Oltre che la utile indicazione di sintesi delle principali teorie di sviluppo regionale si sottolinea la classificazione dei vari modelli in relazione al ruolo passivo o attivo attribuito al territorio.

Originale è il tentativo di lettura dell’applicazione dei vari modelli nei percorsi di sviluppo delle realtà provinciali dal 1960 ad oggi e l’analisi della convergenza o divergen-

11

Giuseppe Capuano

12

za dei processi di sviluppo territoriale che si basa sulle stime provinciali del PIL, che rappresentano storicamente una connotazione fondamentale del lavoro di ricerca

Unioncamere – Istituto Tagliacarne. Altri due spunti interessanti si ritrovano nell’analisi

critica dell’applicazione della teoria del “ciclo vitale” di Modigliani alle regioni in ritardo di sviluppo come il nostro Mezzogiorno e nello studio delle conseguenze che la formazione del debito pubblico negli anni ’80 hanno avuto sugli squilibri regionali NordSud.

Luigi Pieraccioni

Consigliere Scientifico dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne

Premessa

I

l principale obiettivo di questo lavoro, attraverso la

Premessa

lettura delle più significative teorie dello sviluppo

economico regionale e locale, è riflettere sul crescente ruolo che il territorio (livello mesoeconomico dello sviluppo) ha nell’articolazione del pensiero economico e nella determinazione dei percorsi di sviluppo locale e soprattutto, se la cosiddetta “cassetta dei ferri del mestiere” dell’economista è adeguata a spiegare una realtà territoriale sempre più complessa, disomogenea e in un continuo divenire.

Cercare quindi di comprendere in che modo i fenomeni economici più importanti

del recente passato, in particolare i processi di globalizzazione economica, le delocalizzazioni produttive, l’introduzione dell’Euro in Europa, la progressiva riduzione della propensione al risparmio, impatteranno sull’attualità del concetto di territorio, sui processi

di convergenza economica tra i territori e, quindi, sulla geografia economica del nostro

Paese.

A tal proposito, nel libro saranno presentati tre lavori originali. Il primo sui processi

di convergenza/divergenza nelle province italiane e un primo tentativo di superamento

della teoria neoclassica della convergenza; il secondo, è una applicazione al Mezzogiorno

della Teoria del ciclo vitale di Modigliani, con la proposta di alcune modifiche e integra-

15

Giuseppe Capuano

16

zioni per renderla più coerente con la realtà economico-sociale delle nostre regioni

meridionali; il terzo, è una riflessione sulla formazione del debito pubblico negli anni

ottanta e il suo impatto negativo sulla formazione degli squilibri regionali nel nostro

Paese.

Inoltre, nel testo si esporranno in forma schematica, senza avere nessuna pretesa di

essere esaustivi, le principali teorie dello sviluppo regionale, applicando, dove è possibile,

alcune verifiche empiriche relative alle dinamiche delle regioni e province italiane.

L’obiettivo è puramente didattico e ha lo scopo di costituire un primo punto di riferimento, anche bibliografico, per coloro che iniziano ad avvicinarsi alla materia, rimandando a manuali e testi originali per gli eventuali e necessari approfondimenti.

Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del Master STARTER – Statistica, Economia

e Ricerche di Mercato per lo Sviluppo del Territorio.

Questa riflessione, che ha costituito la guida didattica per il modulo “Economia del

Territorio” del suindicato Master, prende spunto dall’esperienza maturata in circa venti

anni di lavori sull’osservazione e il monitoraggio delle economie regionali che l’Autore

da economista ha realizzato prima, presso la Direzione Studi del Parlamento Europeo di

Bruxelles, e poi, all’Istituto Guglielmo Tagliacarne dove è Responsabile dell’Area Studi e

Ricerche. Negli ultimi anni, inoltre, tale riflessione, è stata arricchita da una vasta esperienza didattica maturata attraverso corsi e seminari svolti presso alcune Università

Italiane (Università “La Sapienza” di Roma, Università Lumsa di Roma, Università

“Cattaneo” di Varese, Università Cattolica di Piacenza, Università di Trento) ed in particolare al corso svolto presso la cattedra di Analisi Statistica - Economica Territoriale della

Facoltà di Economia dell’Università “Parthenope” di Napoli, e Università straniere come

l’Università della Svizzera Italiana (USI) di Lugano.

CAPITOLO

1

Il concetto

di territorio

nella teoria

economica

dominante

R

1.1 Il quadro teorico di riferimento

ipercorrendo la storia del pensiero economico dell’Ottocento e dei primi

decenni del Novecento, con particolare riferimento alla vasta letteratura sullo sviluppo

economico e sulle cause dei processi di accumulazione e di distribuzione del reddito, l’economia è stata da sempre considerata “a-spaziale”, con la rappresentazione dei meccanismi di trasmissione all’interno del circuito economico, come se l’economia di un paese

fosse una unica entità omogenea.

Nessuna delle principali scuole di pensiero economico del passato, da quella classica

a quella neoclassica e keynesiana, alle più recenti scuole di pensiero economico1 (monetaristi, nuova macroeconomia classica, nuova macroeconomia keynesiana, etc.) se si escludono alcuni sviluppi delle teorie di Alfred Marshall2, ha introdotto in maniera sistematica nel dibattito teorico l’importanza degli aspetti territoriali nella formazione del prodotto e della distribuzione del reddito3.

Una delle principali motivazioni di questa lacuna presente nelle teorie economiche

del passato va ricercata soprattutto nel basso livello di sviluppo raggiunto dalle principali economie prima della fine dell’Ottocento (se si esclude la Gran Bretagna) e nella concezione teorica, di stampo meramente neoclassico, che lo sviluppo, essendo caratterizzato da un processo che porta all’equilibrio generale di lungo periodo, interessa l’intera

popolazione della nazione, anche se con modalità di partecipazione alla formazione del

prodotto (lavoratori, capitalisti, latifondisti) e fonti di reddito (salari, profitti, rendite) differenti.

1

Per una panoramica sulle

più recenti scuole di pensiero economico sia di

derivazione neoclassica

che keynesiana: Boitani,

A. and Damiani, M.

(2003).

2

Marshall, A. (1890).

3

Per una rassegna delle

principali scuole di pensiero economico: A. Graziani, (1981).

Giuseppe Capuano

20

Le teorie economiche furono formulate, comunque, in una economia europea che

già nel XIX e sicuramente nei primi decenni del XX secolo, conosceva evidenti differenze di tipo territoriale, in termini sia di caratteristiche dei settori partecipanti alla formazione del prodotto che nei livelli di sviluppo. Si pensi all’economia delle città, in particolare delle Capitali europee dell’epoca, alle vaste regioni agricole oppure a quelle

realtà, che in particolare in Gran Bretagna, ma anche in Francia, in Germania e nella stessa Italia nell’età giolittiana dei primi del secolo, erano caratterizzate da una incipiente

industrializzazione.

L’evidente carenza di un impianto teorico che sostenesse l’importanza del ruolo del

territorio nei processi di sviluppo nasce anche dal “rifiuto” della teoria dominante dell’epoca di considerare la presenza di squilibri regionali nel lungo periodo e dalla convinzione che l’intera economia nazionale, a parità di input di politica economica, reagisce nei medesimi tempi e modalità. Questi due ultimi aspetti sono tra i principali punti

di una visione dei meccanismi economici che solo dagli anni cinquanta del secolo scorso, è stata lentamente modificata e integrata, quando il concetto di sviluppo locale è

entrato a far parte del dibattito economico contemporaneo.

Con il concetto di sviluppo locale si fornisce una risposta al crescente scetticismo

circa la capacità delle teorie tradizionali dominanti di analizzare le relazioni esistenti tra

il livello macro, quale l’economia nazionale, e il livello micro, determinato dalla singola

azienda. In realtà si introducono le basi teoriche per un’analisi approfondita dell’esistenza di un livello intermedio o mesoeconomico che rappresenta il luogo dove si creano i

sistemi di relazioni o d’interazioni che costituiscono a loro volta il meccanismo di trasmissione tra il singolo settore produttivo e l’intero sistema economico. In effetti, si individuano i primi fondamenti di una teoria mesoeconomica, complementare e non alternativa alle teorie micro e macroeconomiche.

Con la rivisitazione delle principali teorie economiche in termini di economia

regionale, gli elementi che costituiscono o determinano lo sviluppo e la competizione

dei sistemi economici-politici-territoriali sono stati letti, in principio, attraverso una logica dicotomica di tipo “funzionale” (teorie tradizionali) o “territoriale” (localisti).

Nell’approccio di tipo “funzionale” lo spazio è stato considerato un vincolo al comportamento dei soggetti economici e gli è stato attribuito un ruolo passivo, un costo,

quasi un vincolo per le attività produttive e, quindi, per lo sviluppo. Tutte le teorie che

possono essere raggruppate come modelli di sviluppo regionale equilibrato (ad esempio

la teoria neoclassica della crescita) o quelle che potremmo definire come modelli di sviluppo squilibrato (ad esempio le teorie neokeynesiane relative allo sviluppo regionale) che esa-

I fattori dello sviluppo regionale

mineremo brevemente nel Cap.2, attribuiscono un ruolo passivo al territorio e soprattutto considerano il susseguirsi dei fenomeni economici indipendentemente dal contesto territoriale nel quale si collocano, intendendo il territorio come una “variabile esogena” al processo di sviluppo.

In genere questi modelli considerano la regione come un’entità omogenea secondo

il principio dell’uniformità di tutti gli elementi che la compongono.

Nel caso dell’approccio “territoriale”, seguito dalla più recente letteratura in materia di sviluppo locale, al contrario, si attribuisce al territorio un ruolo attivo e in continua trasformazione. Secondo questa impostazione, gli ambiti locali assumono un ruolo

fondamentale nel determinare le caratteristiche dello sviluppo.

Il modello centro-periferia di Krugman (1995) e i cosiddetti modelli di rete (approccio

distrettuale4, cluster industriali5, milieu innovateur6, approccio relazionale7, etc.) sono un

esempio di suddetta impostazione. Essi danno un ruolo centrale al territorio inteso non

solo come fattore fisico, ma di contesto più generale, nel quale le imprese, le Istituzioni,

i cittadini, operano insieme per perseguire lo sviluppo. In definitiva, l’economia territoriale è considerata come un insieme di relazioni o stock di beni relazionali.

L’ottica è quella di integrare le relazioni tra imprese nelle loro principali accezioni

con i luoghi dove tali relazioni si formano e si sviluppano, avendo questi ultimi una nuova

centralità in un contesto sempre più globalizzato; in quanto, i fenomeni delle delocalizzazioni produttive, l’internazionalizzazione delle imprese, le reti trasnazionali, hanno portato ad interpretare lo “spazio” non più come una sorgente di costo (si veda tutta la letteratura italiana in materia distrettuale – l’opera di Becattini e della scuola di Firenze o i contributi della letteratura internazionale, da Krugman, Fujita e Porter in poi) ma

come un fattore di sviluppo, in un’ottica di gerarchia e di reti fra luoghi8.

Il confronto e simbiosi tra scuole di pensiero simili – quella distrettualistica italiana e

quella dei modelli core-periphery prevalentemente americana – hanno consentito di dare

una base di teoria economica all’interpretazione dello sviluppo, con particolare riferimento ai tradizionali fattori d’agglomerazione produttiva legati alla situazione socio-istituzionale (scuola distrettualista) e alle sue determinanti tecnologico-economiche, quali

economie di scala e costi di trasporto (Modelli core-periphery) che hanno interessato con

diversa intensità le regioni del NEC9 ma anche quelle del nostro Mezzogiorno (Viesti,

2000 10).

Il territorio, insieme alle tecnologie e alle organizzazioni, per dirla con Storper

(1997), fa parte di una nuova “santa trinità” degli elementi cardine dell’economia regionale. Un paradigma eterodosso, elaborato negli anni settanta al fine di spiegare i fenome-

4

Tra gli altri: Becattini,

(1989); Sabel, (1989), Sforzi

(1990), Garofoli (1991).

5

Porter (1990): nel suo libro

“The competitive Advantage of Nations” afferma

testualmente: “l’unità elementare di analisi per capire il vantaggio nazionale è

il settore industriale. Le nazioni hanno successo non

per settori industriali, però,

ma in aggregati o cluster

(grappoli) di settori industriali, connessi da relazioni

verticali e orizzontali”.

6

Tra gli altri: Aydalot,

(1986); Maillat and Perrin

(1992).

7

Tra gli altri: Lorenzoni

(1990); Lipparini (1995).

8

Per una rassegna aggiornata sul dibattito economico: Istituto Tagliacarne,

Impresa e Territorio (a cura

di G. Garofoli), Il Mulino,

2003.

9

Con questa divisione si indicano le regioni italiane

del Nord Est e del Centro.

10

Viesti G. (2000), Come nascono i distretti industriali,

Laterza; Viesti G. (a cura

di), Mezzogiorno dei distretti, Meridiana Libri.

Giuseppe Capuano

22

ni di deindustrializzazione nelle regioni di antica industrializzazione e successivamente

maturato a cavallo degli anni ottanta e novanta, quando si è cercato di interpretare i fenomeni di rinascita delle economie regionali.

Il quadro teorico che ne consegue, potrebbe essere giudicato, però, insufficiente o

parziale nello spiegare le dinamiche di sviluppo locale in un contesto di globalizzazione

dell’economia che ha evidenziato l’importanza della dimensione sovranazionale dei

fenomeni economici.

Ciò pone al centro del dibattito economico alcuni quesiti di estremo interesse: un

primo interrogativo è se un simile processo possa portare alla convergenza dei percorsi di

sviluppo regionale. Un secondo si riferisce al ruolo del territorio nei modelli di sviluppo locale e se esso continui ad avere quella centralità che ha assunto fin dagli anni sessanta.

Sul primo punto alcuni economisti non hanno dubbi: se negli anni trenta si riteneva la tecnologia capace di favorire una maggiore convergenza, oggi questo ruolo lo ha

assunto la concorrenza, grazie all’intensificazione delle relazioni internazionali tra soggetti economici e all’elevata mobilità dei fattori produttivi. Quindi, seguendo uno schema teorico tipico della scuola marginalista, i citati elementi determinano una convergenza nei livelli di produttività e più in generale dei prezzi.

Altri, al contrario, sono concordi nel ritenere che la globalizzazione, se favorisce alcune economie regionali deprime altre, determinando una accentuazione degli squilibri

regionali non solo tra paesi ricchi e paesi poveri ma anche all’interno dei primi.

Un’ampia letteratura in materia, afferma, ad esempio, che l’introduzione della moneta unica nell’Unione europea accentuerà nel tempo i divari regionali. Ciò avverrà a causa

di un processo di spostamento dei capitali da regioni meno concorrenziali verso regioni

più produttive, con l’effetto di determinare concentrazioni di specializzazioni produttive

a tutto favore delle regioni più ricche rispetto a quelle più povere e conseguente aumento dei divari occupazionali e di reddito a tutto favore delle prime (Krugman, 1995;

Capuano, 1998; Cencini, 1999).

Rispetto al secondo quesito, un filone di pensiero sostiene che, dagli anni novanta, si

stia verificando una costante perdita di centralità da parte del territorio come fattore di

sviluppo. L’internazionalizzazione dei mercati finanziari, gli effetti determinati dall’introduzione dell’euro finalizzata al completamento di un reale mercato unico europeo, l’armonizzazione delle politiche economiche (aspetto macro) e l’affermarsi di processi di

delocalizzazione produttiva (aspetto micro) partiti soprattutto da quelle latitudini dove il

territorio aveva un importante ruolo nei modelli di sviluppo locale (si veda ad esempio

cosa è successo nei distretti industriali del Nord Est o dell’Emilia - Romagna) sarebbero

solo alcuni esempi di un processo in atto e dell’irrilevanza dei fattori legati al territorio.

Dunque, i processi di crescita stanno dando vita ad una “a - territorialità” dello sviluppo, proprio nel momento in cui le politiche regionali, in particolare nelle aree più

deboli del paese, sono sempre più pensate e gestite a livello locale ma condizionate in

maniera crescente da dinamiche macroeconomiche e da centri decisionali che spesso

sono fuori regione se non addirittura fuori del paese interessato.

Al contrario, altri autori sono più cauti nel giungere a conclusioni su di un processo

che tutto può dirsi tranne che concluso e ritengono che la globalizzazione, grazie ad una

crescente capacità dei territori di attrarre conoscenza e innovazione, potrà coincidere con

le esigenze della domanda locale (Favaretto, 2000).

Su questa posizione, pur riconoscendo l’importanza di riconsiderare il ruolo del territorio nei modelli di sviluppo locale, si collocano i “neolocalisti”11 tra i quali si inserisce

la scuola di pensiero dell’Istituto Tagliacarne a cui appartiene l’Autore.

In conclusione, la risposta che proviene dalla rivisitazione delle principali correnti di

pensiero che da Marshall ai nostri giorni hanno dato importanza al concetto di economia e sviluppo locale e da alcune analisi originali proposte dall’Autore nei capitoli di

questo libro è la seguente: la teoria economica moderna, al fine di determinare i suoi modelli

interpretativi, non può prescindere dal ruolo ricoperto dal livello mesoeconomico (livello intermedio)

12

come luogo di formazione dei meccanismi di trasmissione e di mediazione economica tra i mercati nazionali dei beni reali e della moneta e le scelte di politica economica (livello macro) da un lato,

e la singola impresa e più in generale dei soggetti economici (livello micro) dall’altro.

1.2 Il livello mesoeconomico tra macro e microeconomia

Il livello mesoeconomico solo di recente ha assunto rilevanza nel dibattito economico come variabile analitica all’interno dei processi economici e dello sviluppo locale.

Dalla Fig.1 di pag.15, in cui si è fatto un tentativo di organizzare le principali teorie e

modelli di sviluppo regionale a seconda di come questi considerano il ruolo del territorio nella formazione della catena del valore, è evidente come per molto tempo gli economisti ne hanno sottovalutato il significato e, solo negli anni più recenti, la logica territoriale e la differenziazione nei percorsi di sviluppo (gli “n” modelli di sviluppo locale

Il concetto di territorio nell’economia regionale

I fattori dello sviluppo regionale

11

In Italia, uno dei riferimenti culturali di questa corrente di pensiero economico è sicuramente l’Associazione Italiana di

Scienze Regionali (AISRE).

12

Il termine mesoeconomico o mesoeconomia ancora non è presente nei dizionari dei termini economici. Il primo elemento

della parola, meso, deriva

dalla parola greca mésos

che significa medio. A tal

fine, in questa sede, si cercherà di fornire un contributo definitorio che certamente non ha pretese di

completezza.

Giuseppe Capuano

24

determinati dalle specifiche caratteristiche produttive e dal differente peso dei settori

nella formazione del PIL) è stata accettata dalla comunità scientifica.

Secondo i teorici del localismo, lo sviluppo locale è fortemente condizionato dai

comportamenti degli attori locali dello sviluppo, dal contesto istituzionale locale e

soprattutto dall’esistenza di relazioni, formali e informali, tra imprese. A tal proposito, è

d’estrema importanza tutta l’ampia letteratura sui distretti industriali che ha le sue radici

nel pensiero dell’economista inglese Alfred Marshall e al suo esplicito riferimento alle

economie esterne all’impresa (Becattini, 1989).

Il territorio, come visto in precedenza, è considerato come un fattore della produzione e dello sviluppo alla stessa stregua del lavoro e del capitale ma non nel senso fisico del

termine (si pensi al fattore “terra” nella teoria classica), quanto come luogo dove gli attori

locali dello sviluppo (imprese, Istituzioni, cittadini, etc.) organizzano la “produzione”.

A tal proposito, noi riteniamo che esiste una curva di domanda e offerta quante sono

le realtà territoriali che per convenzione individuiamo nella ripartizione amministrativa

della provincia, con un Prodotto Interno Lordo del territorio (Yter) che si fonda sui consumi dei suoi abitanti (Cter); sugli investimenti, sia pubblici (Gter), realizzati dagli Enti

locali e/o direttamente dallo Stato centrale, sia privati (Iter), determinati dal tessuto di

imprese ivi localizzate; su di una autonoma attività di esportazioni/importazioni (Eter –

Mter); l’insieme di questi elementi contribuisce alla formazione del reddito dei suoi abitanti partecipanti alla produzione del territorio e alla loro propensione al risparmio.

Formalmente potremmo così definire l’equazione:

Yter = Cter + Iter + Gter + Eter – Mter

13

Il problema di ricavare

una macroeconomia dall’analisi microeconomica

si è posto sia per la nuova

macroeconomia classica

che la nuova scuola keynesiana. La prima, partendo dall’indirizzo teorico walrasiano, la seconda

dalla teoria dei mercati

imperfetti.

Assistiamo, quindi, alla creazione di un passaggio intermedio (il livello “mesoeconomico”) nella creazione della ricchezza di un Paese, che si inserisce nella formazione della

“catena del valore” e concorre a determinare le relazioni e i comportamenti esistenti tra

singoli soggetti economici (il livello “microeconomico”) e le variabili economiche

aggregate (il livello macroeconomico). Quindi, se è vero che la ricerca economica negli

ultimi venti anni ha concentrato i suoi sforzi nel fornire i fondamenti microeconomici

alla macroeconomia13, un nuovo filone di ricerca è nato per fornire i “mesofondamenti”

sia alla macro che alla microeconomia.

La conseguenza di un simile ragionamento, è la seguente:

l’efficacia della politica economica di un Paese (politica monetaria restrittiva/espansiva, politica di

I fattori dello sviluppo regionale

In base a questi principi, anche se i processi di globalizzazione ne sfumeranno i confini e ridurranno d’importanza gli elementi di contiguità territoriale (il concetto di “meta

distretto14” o i processi di delocalizzazione conosciuti dai distretti industriali ne costituiscono solo un esempio), non cancelleranno il territorio come fattore caratterizzante lo

sviluppo endogeno di una determinata area.

Lo sviluppo basato su fattori endogeni, quindi, individua un nuovo ruolo del territorio: non più importante per le sole risorse di cui è dotato (risorse naturali, lavoro, etc.)

e come mero luogo di produzione (ciò rappresenta la vecchia concezione dei distretti)

ma soprattutto come luogo dell’attività di ideazione e progettazione imprenditoriale (la

risposta alla concorrenza dei Paesi di nuova industrializzazione come la Cina). Un nuovo

posizionamento competitivo basato sulla capacità innovativa dei sistemi locali trainata da

fattori materiali e immateriali (ambiente, servizi, infrastrutture, etc.) ivi localizzati.

In ogni caso, la ricerca della crescita non sempre è risultata convergente tra regioni

con livelli di sviluppo di partenza differenti (come d’altronde vorrebbe la teoria neoclassica della convergenza) ne ha avuto una diffusione sul territorio, secondo dei sentieri della

crescita equilibrata o di steady state. Anzi, lo sviluppo è comunque per sua stessa natura

dirompente e squilibrato, con fasi che spesso rappresentano dei momenti di rottura con

i passati tassi e processi di crescita di una realtà e spesso rompono equilibri, semmai in

economia ve ne fosse esistito uno.

Un esempio di sviluppo squilibrato è quello trainato dalle esportazioni secondo la

teoria della base economica e delle esportazioni e crescita cumulativa. A differenza dei modelli

neoclassici dove la crescita è esclusivamente fondata sulle risorse locali (approccio valido

per insiemi economici di grandi dimensioni), lo sviluppo (in particolare per regioni di

piccole dimensioni) secondo queste teorie è determinato da fattori esogeni quali la

domanda di esportazioni.

Da un punto di vista empirico, come si vedrà successivamente, alcuni riscontri di

queste teorie li ritroviamo nel modello di sviluppo perseguito nel cosiddetto “triangolo

industriale italiano” durante gli anni sessanta-settanta.

I percorsi di sviluppo regionali sono stati da sempre il risultato di una contrapposizione tra territori, tra centro e periferia, di egemonia economica di una regione

Il concetto di territorio nell’economia regionale

bilancio, politica dei redditi, etc.) dipenderà da come il livello mesoeconomico reagirà agli input esogeni, sia in termini temporali (immediati al tempo t, ritardati al tempo t + 1) che di trend (reazione dello stesso o differente segno). Nei casi estremi, gli interventi di politica economica potrebbero risultare “neutrali” o addirittura controproducenti per la singola economia locale.

14

Per “meta distretto” si intendono le aree tematiche di intervento di tipo

orizzontale, non limitate

da un territorio omogeneo e determinate sulla

base dell’integrazione intersettoriale dei sistemi

produttivi delle diverse

sotto aree che li compongono. In altri termini, si

tratta di aree non necessariamente caratterizzate

da contiguità fisica, che

sono assemblate sulla

base dell’intensità dei legami di filiera dei sistemi

produttivi che vi insistono. Attualmente questo

principio è stato utilizzato dalla Regione Lombardia per l’individuazione

dei distretti industriali

della regione.

Giuseppe Capuano

26

15

A questo proposito sul

concetto di regione si veda Boudeville (1966) e

Meyer (1963) e più di recente Markusen (1987).

rispetto ad altre e all’interno delle stesse tra aree con caratteristiche diverse e livelli

di reddito diversi.

La teoria della causazione circolare cumulativa (il processo di sviluppo regionale tende a

divergere piuttosto che a convergere), il modello del filtering down (l’esistenza gerarchica di

aree urbane, dove diversi livelli di offerta di economie esterne portano a fenomeni di

concentrazione/decentramento tra aree) o il modello del polo di sviluppo (attraverso le economie esterne l’industria motrice genera un effetto cumulativo e moltiplicativo concentrato nello spazio; modello perseguito in alcune realtà del nostro Mezzogiorno attraverso l’intervento straordinario degli anni cinquanta, sessanta), sono solo degli esempi di teorie che seguono un “approccio ineguale allo sviluppo” (per una rassegna più completa

delle teorie dello sviluppo si rimanda al Cap. 2 del libro).

Di conseguenza, in un contesto regionale dove è evidente che la realtà economica è

formata da numerosi percorsi di sviluppo locale (a questo proposito il caso italiano è

emblematico), è più coerente parlare di come gestire lo sviluppo che non quello di ridurre gli squilibri. Infatti, a nostro avviso, le traiettorie dello sviluppo locale dovrebbero

essere lette in termini trasversali ai territori uscendo da un “localismo estremo” ed in una

logica non strettamente settoriale ma di filiera.

Da ciò ne consegue che la logica di perseguire politiche di sviluppo locale come strumento per ridurre le distanze tra gruppi di regioni forti e gruppi di regioni deboli, secondo un approccio di automatico susseguirsi di fasi di crescita, deve essere necessariamente

superata. Nel Cap. 3 di questo libro si è, infatti, sostenuto che le province italiane hanno

da tempo abbandonato dei processi di convergenza lineare, ma hanno perseguito negli

anni novanta un sentiero di crescita che potremmo definire di “convergenza non lineare”

dove le distanze in termini di PIL pro capite seguono un percorso di tipo “sinusoidale”.

Questa visione è in antitesi rispetto all’approccio di sviluppo equilibrato perseguito

dal modello neoclassico il quale teorizza l’annullamento delle disparità esistenti tra le

regioni nel lungo periodo, in cui la convergenza dei livelli di sviluppo è certa e non esistono rapporti di dominanza e di dipendenza tra le regioni.

In conclusione, tuttavia, nonostante gli studi realizzati in anni recenti sia a livello

empirico che teorico, e l’interessante evoluzione e affinamento della base teorica di

riferimento, incontriamo ancora difficoltà a parlare «con piena dignità scientifica di una

dimensione locale della crescita economica» (Bramanti, Maggioni, 1995). E’ noto come

sono ancora presenti, e solo parzialmente superate, le problematiche che si incontrano

nel definire lo stesso concetto di regione economica15 essendo tutte le definizioni parziali

e/o insufficienti e soprattutto riferite ad unità territoriali troppo estese o spesso ina-

deguate per una corretta analisi statistico-economica del territorio e delle sue traiettorie di sviluppo.

Ciò è stato possibile soprattutto per l’assenza di fondamenti mesoeconomici della

teoria dello sviluppo regionale che ha impedito un collegamento organico e funzionale

tra le teorie macroeconomiche e la tradizionale scuola di pensiero neoclassica legata ai

comportamenti di singoli soggetti economici.

Figura 1 - Territorio e modelli di sviluppo regionale

Logica funzionale

Modelli di sviluppo

equilibrato

(regione omogenearuolo passivo del territorio)

Logica territoriale

(ruolo attivo del territorio)

• L’approccio neoclassico

(ad un settore e a due settori)

• L’approccio dello sviluppo per tappe

27

• Teoria weberiana della localizzazione

• Teoria delle zone centrali

(Christaller, Loesch e Isard)

• Base esportazioni

Modelli di sviluppo

squilibrato

Il concetto di territorio nell’economia regionale

I fattori dello sviluppo regionale

• Il modello di Richardson

• Modello centro/periferia di Krugman

• Causazione circolare cumulativa

• Modelli di network:

- approccio distrettuale

- approccio del milieu innovativo

- approccio relazionale

• Il modello Kaldor/Dixon/Thirlwall

• I modelli del polo di sviluppo

• La teoria del filtering-down

ed il ciclo di vita del prodotto

• Modello di sviluppo non lineare

Giuseppe Capuano

Figura 2 - Esempi di modelli di sviluppo in Italia dal 1960 ad oggi

28

I fattori dello sviluppo regionale

Modello grande impresa

Quota occupati GI nell’area

15,1%

Quota occupati GI media Italia

12,1%

Quota pil industria nell’area

37,1%

Quota pil terziario nell’area

85,0%

Quota pil industria media Italia

30,6%

Quota pil terziario media Italia

68,5%

Fonte: elaborazione propria su dati Istituto G.Tagliacarne-ISTAT

Modello località centrali

Fonte: elaborazione propria su dati Istituto G.Tagliacarne

Modello distrettuale

Quota occupati PMI nell’area

91,6%

Quota occupati PMI media Italia

87,9%

Quota export sul totale nell’area

39,3%

Quota export sul totale non area

60,7%

Fonte: elaborazione propria su dati Istituto ISTAT

Il concetto di territorio nell’economia regionale

Figura 3 - Alcuni modelli di sviluppo in cifre

Modello monocentrico

Il 10-15% dei comuni concentrano

circa il 65-70% dell’occupazione

e della ricchezza prodotta

Fonte: elaborazione propria su dati Istituto G.Tagliacarne-ISTAT

Modello agro-alimentare

Quota pil agricolo sul totale nell’area

8,7%

Quota pil agricolo sul totale media Italia

3,3%

Quota export agro-alimentare nell’area

9,5%

Quota export agro-alimentare media Italia 6,5%

Fonte: elaborazione propria su dati Istituto G.Tagliacarne-ISTAT

29

CAPITOLO

2

Introduzione

alle principali

teorie

dello sviluppo

regionale

I

n questa parte del lavoro si esporranno, in forma schematica e a scopo meramente didattico senza avere la pretesa di dare una esaustiva panoramica della vasta letteratura, le principali teorie dello sviluppo regionale, rimandando a manuali e testi

originali per gli eventuali e necessari approfondimenti.

Come Armstrong e Taylor (1985, testo preso a riferimento di questo capitolo) autorevolmente affermano nel loro manuale, sulle cause che determinano la crescita economica non c’è assoluto accordo tra gli economisti. Se alcuni seguono il sentiero tracciato

dai neoclassici, dando un ruolo da protagonista nel processo di crescita ai fattori dal lato

dell’offerta (offerta di lavoro, stock di capitale, progresso tecnico, etc.), altri prediligono,

secondo l’insegnamento keynesiano, il ruolo svolto dai fattori della domanda. Altri ancora

individuano nelle dinamiche degli scambi internazionali un importante determinante della

crescita. Queste tre famiglie di filoni di analisi non danno particolare importanza allo spazio, cosa che invece, pur in un contesto teorico marginalista, è rilevante nelle teorie della

localizzazione e nei modelli di rete.

33

Giuseppe Capuano

2.1 Il modello neoclassico16

34

Come è noto in letteratura, la funzione di produzione aggregata rappresenta uno dei

punti di riferimento della teoria neoclassica17 della crescita. In un contesto economico

dove il progresso tecnico non esiste, la produzione deve la sua esistenza a due fattori, il

capitale e il lavoro:

Qt = F (Kt, Lt)

dove:

Qt è la produzione al tempo t, Kt è lo stock di capitale al tempo t

e L è la forza lavoro al tempo t.

Dato il livello dell’offerta del capitale e di lavoro, il tasso di crescita della produzione

è espresso come funzione dei tassi di crescita del capitale e del lavoro in un contesto di

rendimenti costanti e di concorrenza perfetta, si può esprimere il seguente semplice

modello di crescita:

16

Il modello neoclassico

della crescita presenta

una prima ipotesi ad un

settore (molto semplificatrice della realtà), e una

ipotesi a due settori (più

realistica). Considerate le

finalità del nostro testo

considereremo solo l’ipotesi più semplice.

17

Essa indica nel linguaggio corrente la “teoria

economica marginalista”. Il termine fu coniato

dal sociologo e economista Th. Veblen.

dove:

rappresenta la crescita della produzione,

quella dello stock di capitale e

quella della forza lavoro. Le costanti α e 1 - α rappresentano, rispettivamente, il contributo degli input di capitale e di lavoro alla produzione globale.

Questa equazione mostra come il prodotto per addetto possa aumentare soltanto se

la crescita del capitale eccede quella dell’offerta di lavoro.

Figura 4 - Prodotto per addetto e rapporto capitale / lavoro

Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale

I fattori dello sviluppo regionale

35

Nota: Se la F(K,L) è una funzione omogenea di primo grado Q=F(K,L) implica Q/L=F(K/L).

La più nota e utilizzata funzione della produzione è quella proposta originariamente nel 1928 dall’economista P.H. Douglas e dal matematico C.W.Cobb (funzione di

Cobb-Douglas), che grazie alle sue numerose proprietà formali viene spesso utilizzata nei

modelli di crescita.Tra queste citiamo i rendimenti di scala costanti, i prodotti marginali

crescenti di entrambi i fattori e l’elasticità di sostituzione tra i fattori costante e uguale a

uno. Essa è una funzione del tipo rappresentato nella Fig.4.

Approfondendo l’analisi si giunge alle seguenti conclusioni: il prodotto per addetto

aumenta con l’aumentare del capitale pro capite a disposizione dei lavoratori (processo

noto come capital deepening). Inoltre, in assenza di progresso tecnico, il processo non può

andare all’infinito in quanto il capitale - come del resto anche il lavoro - è caratterizzato da rendimenti marginali decrescenti.

Di conseguenza Q/L aumenterà ad un tasso decrescente come si evince dalla Fig. 4.

Giuseppe Capuano

36

Il modello neoclassico può essere reso più realistico se consideriamo anche l’esistenza del progresso tecnico. L’effetto “progresso tecnico” consentirà di spostare verso l’alto

la funzione della produzione per addetto, e dato il livello del rapporto capitale/lavoro si

avrà un aumento del prodotto per addetto rispetto ad una situazione in assenza di progresso tecnico (Fig. 5).

Figura 5 – L’effetto del progresso tecnico sul prodotto per addetto

Di conseguenza l’equazione della crescita con progresso tecnico sarà la seguente:

dove:

è il progresso tecnico.

In conclusione, secondo il modello neoclassico i differenziali di crescita del prodotto per addetto e, quindi, del tasso di crescita delle regioni, sono dovuti sostanzialmente ai

differenziali di crescita del rapporto capitale/lavoro e del progresso tecnico (esogeno).

Si giunge, quindi, a dimostrare che il tasso di crescita della produzione (secondo un

processo che coinvolge i salari le cui variazioni sono date dagli squilibri domanda/offerta) tende ad eguagliare il tasso di crescita dell’offerta di lavoro e quello del progresso tecnico. Essendo le due grandezze considerate costanti, il modello neoclassico porta alla

conclusione che il livello del reddito, quando tale eguaglianza è verificata, si trova in un

sentiero di steady state18 e, se ciò non si verifica, converge verso di esso.

Una versione più forte della teoria esclude anche la necessità della presenza di uno

squilibrio sul mercato del lavoro per avere una convergenza verso la steady state, anzi presuppone l’esistenza di un perfetto equilibrio.

Dal dibattito scaturito dai risultati di ricerche empiriche è stato evidente, in ogni

modo, come non vi sono prove di processi diffusi di convergenza tra le economie regionali. Questa evidenza è in netta contraddizione, come visto in precedenza, rispetto a

quanto teorizzato dai neoclassici. Al fine di superare le difficoltà create alla scuola neoclassica, durante gli anni ottanta è nata la “teoria della crescita endogena”19.

Secondo i neoclassici gli elementi fondamentali della convergenza sono due: progresso tecnico esogenamente dato e la produttività marginale decrescente del capitale, in

connessione con una funzione di produzione con rendimenti costanti di scala.

I teorici della crescita endogena affrontano i problemi connessi alle difficoltà di verificare la convergenza, seguendo principalmente due strade che possono essere combinate oppure no:

Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale

I fattori dello sviluppo regionale

18

Nell’analisi economica lo

stato stazionario rappresenta una condizione

ideale del sistema economico caratterizzata da

un prodotto netto costante, invariabilità dei

processi produttivi e assenza di accumulazione e

di crescita. Già Carl Marx

nel Capitale e gli economisti classici (in particolare Davide Ricardo), si rifecero a questo principio

nelle loro formulazioni

teoriche.

19

Per un approfondimento

sulla teoria della crescita

endogena, tra gli altri:

Boggio, L. e Serravalli, G.

(1999); Solow M. R.,

(1994).

❏ il progresso tecnico da esogeno diventa endogeno;

❏ il concetto di capitale si allarga, considerandolo un fattore riproducibile, e quindi

eliminando il concetto della sua produttività marginale decrescente.

La teoria, quindi, recupera il concetto di rendimenti crescenti di scala che già altri,

da Adams Smith a Alfred Marshall a Nicolas Kaldor, avevano teorizzato e utilizzato nelle

loro analisi. Un approccio, in ogni modo, da sempre inviso ai neoclassici perché mal si

conciliava con il principio di concorrenza perfetta e più in generale con la loro teoria

dei prezzi.

In questi modelli, la crescita della produttività non ha più origine da un progresso

tecnico endogeno, ma dallo stato interno delle tecnologie utilizzate e dall’organizzazio-

Giuseppe Capuano

38

ne dell’impresa. Situazioni che il modello neoclassico o aveva trascurato o considerato

eccezionali.

Altra spiegazione della riduzione degli squilibri regionali, sempre nel mondo neoclassico, è costituita dai movimenti interregionali dei fattori della produzione verso i territori dove i rendimenti sono più elevati: il lavoro si sposterà verso realtà dove i salari sono

più elevati e il capitale dove i rendimenti sono maggiori. Nei modelli neoclassici della

crescita il livello dei salari sarà alto nelle regioni dove è elevato il rapporto capitale/lavoro, e quindi il rendimento netto sull’investimento in capitali sarà basso. La principale conseguenza è che i fattori della produzione si muoveranno in direzione opposte: afflusso di

lavoro e deflusso di capitali nelle regioni ad alti salari; il contrario nelle regioni a salari

bassi, dove si registrerà un maggiore afflusso di capitale.

Questo aspetto introduce un argomento di estrema attualità che associa il modello

neoclassico con gli effetti del commercio internazionale sulla crescita.

2.1.1 Modello neoclassico e commercio internazionale:

il caso delle delocalizzazioni produttive

Il teorema del pareggiamento dei prezzi dei fattori, affermando che il libero commercio

tenderà a parificare i prezzi dei fattori nelle varie regioni smentisce, almeno parzialmente, quanto assunto dalla teoria neoclassica.

La relazione tra commercio e prezzi dei fattori regionali è importante. In ciascuna

regione, la specializzazione della produzione per l’esportazione provoca un aumento

effettivo della domanda derivata per i fattori in precedenza abbondanti, diminuendo, allo

stesso tempo, quella per i fattori scarsi.

Come risultato, le differenze interregionali nei prezzi dei fattori - anche in assenza

di spostamenti dei fattori stessi - tenderanno a ridursi, ed “il commercio funziona, quindi,

come perfetto sostituito della mobilità fattoriale, poiché esso implica il pareggiamento dei prezzi dei

fattori anche in condizioni di immobilità dei fattori della produzione” (Krauss e Johnson, 1974).

Osservando questo fenomeno da una prospettiva leggermente diversa, una regione con

una abbondante dotazione di lavoro e bassi salari, esporta lavoro sostanzialmente in due

modi: direttamente, tramite il deflusso di questo fattore, ed indirettamente, sotto forma di

servizi lavorativi incorporati nei beni nella cui esportazione si è specializzata la regione.

Il commercio, quindi, agisce come sostituto degli spostamenti, consentendo alle

regioni di utilizzare intensivamente il loro fattore relativamente più abbondante. Ciò

porta a due diversi tipi di beneficio. In primo luogo, i prezzi dei fattori vengono pareggiati in tutte le regioni. In secondo luogo, l’economia nel suo insieme se ne avvantaggia,

poiché commercio e specializzazione sono più efficienti dell’autarchia, e tutte le regioni

ne trarranno beneficio.

Se questo approccio è realistico, i processi di delocalizzazione di fasi o dell’intera produzione da regioni di paesi relativamente ricchi (si veda ad esempio il caso del Veneto o

dell’Emilia Romagna) in regioni di paesi relativamente poveri (si veda ad esempio le

localizzazioni produttive presenti a Timisoara in Romania da parte di imprese trevigiane) sono dettati da una strategia di breve-medio periodo che sarà probabilmente sconfessata nel lungo periodo.

Questo perchè l’introduzione materiale dell’euro, ha eliminato le frontiere tra economia internazionale ed economia regionale nell’Unione europea e nel medio-lungo

periodo, l’integrazione europea riduce le differenze in termini di salari tra le regioni,

enfatizza le specializzazioni produttive locali e i rendimenti crescenti dei fattori della produzione e cambierà la nozione di “spazio”, da non intendersi più come dizione limitata

al territorio dove è localizzata l’azienda (le imprese si deterritorializzano), ma come

ambiente economico più vasto, a volte sovranazionale, da cui deriveranno la crescita

sostenuta e la determinazione del ciclo economico di un’area.

Ne scaturisce un modello di sviluppo europeo con una componente di internazionalizzazione maggiore.Tale componente è centrata non soltanto sul miglioramento della

propensione all’esportazione delle singole regioni, ma su una serena consapevolezza dell’esistenza di una incipiente attività di delocalizzazioni di parti di “distretto” o di fasi di

produzioni aziendali di imprese non distrettuali, da aree più sviluppate o comunque a sviluppo industriale avanzato, verso realtà dell’Est Europa a più bassi salari. Da un punto di

vista teorico, la “fase di delocalizzazione” potrebbe essere collocata, in relazione al distretto, come successiva alla “fase di maturità” nel ciclo di vita del distretto marshalliano20.

Questi avvenimenti hanno anche cambiato l’approccio teorico di riferimento utile a

spiegare il perchè degli scambi internazionali (ormai regionali) in Europa, rendendo superato il modello ricardiano dei vantaggi comparati (al centro dell’analisi sono poste le differenze di produttività del lavoro e quindi dei salari) e, più in generale, l’approccio neoclassico.

Molto spesso l’esplorazione dei mercati esteri attraverso le esportazioni ha rappresentato per le imprese italiane una prima fase dell’approccio ai nuovi mercati, che successivamente si è sviluppata, in alcuni casi, in investimenti diretti all’estero o in varie iniziative di internazionalizzazione. Infatti, se dai primi anni novanta si è assistito, da un lato,

ad un brusco rallentamento della crescita multinazionale dell’industria italiana, dall’altro,

Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale

I fattori dello sviluppo regionale

39

20

Per “distretto marshalliano” si intende la capacità

di un territorio di coniugare economia e società nell’ambito di un ambiente

caratterizzato da processi

di agglomerazione di imprese, spesso di piccole e

medie dimensioni, con

specializzazione monosettoriale, nel quale hanno un ruolo importante le

economie esterne o più in

generale le esternalità.

Giuseppe Capuano

40

21

Essa è anche chiamata

“traffico di perfezionamento passivo”, in quanto le imprese grazie allo

sfruttamento di un particolare regime di tariffe

doganali, trasferiscono

fasi di produzione all’estero, reimportando i semilavorati, rifinendo il

prodotto in Italia.

è andato aumentando il numero di investitori italiani all’estero secondo un processo

delocalizzativo.

In particolare, il processo di internazionalizzazione produttiva ha riguardato sempre

più le PMI, polarizzandosi verso i settori con maggiori vantaggi competitivi (tessile, abbigliamento, cuoio, pelletteria, calzature e prodotti in legno), la meccanica strumentale e

l’alta tecnologia.

Il sistema produttivo italiano inserito in questo scenario dinamico, deve essere pronto a conquistare nuovi mercati e ad accrescere la propria competitività anche attraverso

una riorganizzazione della catena del valore sul territorio.

La crescente tendenza all’innovazione e l’evoluzione della società dell’informazione, ha

consentito anche al sistema di piccole e medie imprese di rispondere ai cambiamenti imposti dalla globalizzazione, sfruttando le opportunità legate alla presenza diretta all’estero e

all’ampliamento delle potenzialità produttive e commerciali che da essa scaturiscono.

In generale, la delocalizzazione della filiera produttiva può conseguire i suoi obiettivi attraverso joint venture, accordi di fornitura di lungo periodo21 e acquisizioni o creazione in loco di unità produttive. Quest’ultima tipologia di IDE si può definire “labour

(resource) seeking”.

Se quanto detto è vero, e comunque considerando la delocalizzazione di attività produttive una “normale” strategia aziendale da non demonizzare e comunque perseguita da

tempo dai grandi gruppi industriali italiani, va fatta qualche precisazione.

Il problema della competitività del tessuto produttivo locale e/o del distretto, trova

solo parziale soluzione con delocalizzazioni che hanno queste caratteristiche, in quanto

non sempre a bassi salari corrispondono livelli di produttività soddisfacenti (in genere, in

paesi a bassi salari con livello di sviluppo inferiore, la produttività media è inferiore rispetto ai paesi economicamente più avanzati) ne è possibile ricreare e realizzare in loco tutte

quelle attività e quel “microclima” tipico del territorio distrettuale di origine (ad esempio la creazione di network locali).

In effetti, le scelte localizzative dovrebbero essere pensate in termini soprattutto di

produttività complessiva dell’investimento realizzato e del potenziale mercato di sbocco,

in quanto un’analisi costi-benefici centrata solo sul costo della manodopera può essere

valida nel breve periodo ma presentarsi fallimentare in quello medio-lungo.

Inoltre, la delocalizzazione comporta una riorganizzazione della “rete” nella nuova

area prescelta, in quanto essa dovrà ricreare e realizzare in parte o in toto tutte quelle

attività e quel “microclima” tipico del territorio distrettuale di origine.

Alla luce di queste brevi considerazioni, si arriva alla conclusione che non per tutti i

Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale

I fattori dello sviluppo regionale

settori merceologici la competitività può essere individuata prevalentemente nei costi

relativi al fattore lavoro ne è possibile ricreare ovunque le medesime condizioni tipiche

delle economie di agglomerazione presenti soprattutto in un distretto.

Comunque, sembrerebbe che una simile strategia trovi la sua migliore applicazione

nei settori labour intensive e/o con alta elasticità della domanda nei confronti del prezzo.

In prospettiva, in ogni caso, anche per questi settori, in base al “teorema del pareggio dei

prezzi dei fattori” dovuto al commercio interregionale, a nostro avviso lo scenario di riferimento cambierà.

Infatti, il vantaggio assoluto dei livelli salariali nei Paesi dell’Est tenderà a

ridursi/scomparire a causa di un aumento della domanda di manodopera dall’area comunitaria, dei movimenti dei lavoratori “in entrata” nell’Ue, e soprattutto grazie al graduale ingresso, dal 2004, di questi Paesi nell’Unione europea, che li costringerà a seguire una

politica economica più vicina al dettato di Maastricht.

A questo proposito l’esempio della Repubblica Ceca è emblematico, dove salari e costi

di produzione, dal 2001, seguono un trend al rialzo, soprattutto nelle aziende a capitale

straniero. Ciò che è avvenuto nella Repubblica Ceca è solo una incipiente fase di un processo piu’ complesso. In un primo momento si porrà in essere un modello dualistico dove

i salari saranno più elevati nelle imprese a capitale straniero rivolte prevalentemente all’export; al contrario, i salari saranno più bassi nelle imprese locali proiettate soprattutto sul

mercato domestico. Nel medio – lungo periodo, per un effetto “dimostrazione”, i salari

del secondo gruppo di imprese tenderanno ad eguagliare il livello salariale del primo

gruppo, con l’effetto di un generalizzato aumento del monte salari dell’economia.22 Questi

processi e la loro gestione rappresenteranno una ulteriore sfida per le prospettive di crescita delle imprese a capacità produttiva in parte o totalmente delocalizzata e per avere successo, le iniziative imprenditoriali dovranno avere necessariamente una visione rivolta ai

mercati di sbocco e non solo ad una mera ricerca di manodopera a basso costo.

41

2.2 Lo sviluppo esogeno trainato dalle esportazioni

I modelli regionali di crescita basati sull’effetto trainante delle esportazioni (export-led

growth) rifiutano le spiegazioni fornite dal modello neoclassico, dando una particolare

importanza alle componenti della domanda secondo l’insegnamento keynesiano. Le evidenti carenze del modello neoclassico basato prettamente sui fattori dell’offerta e del pro-

22

Su questo argomento: A.

Graziani (1979) (a cura di),

L’economia italiana dal

1945 a oggi, il Mulino,

Bologna, pag. 225 – 262.

Giuseppe Capuano

42

gresso tecnico, sono colmate secondo questi economisti dal fatto che le regioni possono

commerciare tra di loro e che proprio la differenza tra la propensione ad esportare di una

regione rispetto ad un’altra determina i differenziali di crescita tra una realtà e l’altra.

I modelli della base economica furono tra i primi modelli formali per la determinazione del reddito regionale collegati ad un settore di base che ha come principale mercato di sbocco le vendite ad altre regioni. Il reddito prodotto da questo settore, come si

vedrà, secondo il modello, determinerà il reddito totale della regione che a sua volta condiziona l’andamento del reddito percepito dal settore non di base (proiettato sul mercato

locale). Ampliando l’approccio potremmo individuare in questo modello uno dei primi a

considerare le vendite extraregionali e quindi le esportazioni, un volano della crescita.

A questo seguirono altri approcci come quello della “base delle esportazioni” che,

partendo dal principio che lo stimolo iniziale allo sviluppo regionale può essere individuato nelle esportazioni di materie prime, fu esteso successivamente al commercio dei

prodotti industriali.

Molti limiti sono stati attribuiti a tali teorie in quanto l’influenza della domanda estera sulla crescita di una regione dipende da tanti altri fattori, sia dal lato della domanda (ad

esempio il livello del reddito dei paesi/regioni importatrici) che dell’offerta (ad esempio

tutti quei fattori che determinano la competitività di un regione sui mercati esteri).

Un’interessante evoluzione di tali teorie fu dovuta prima a Kaldor (1970) e poi a

Dixon e Thirlwall (1975) che collegarono le esportazioni regionali con il processo di causalità cumulativa. In pratica, il processo di crescita creato dalle esportazioni può generare

un processo cumulativo.

In particolare, secondo Kaldor la rapidità con la quale si determina la crescita della

produzione pro capite di una regione viene spiegata soprattutto dalla capacità di quest’ultima di sfruttare le economie di scala e nei benefici dettati da una più intensa specializzazione, in particolare nel settore manifatturiero rispetto a specializzazioni “landbased” come l’agricoltura o il settore minerario.

Le regioni con queste caratteristiche cresceranno più rapidamente secondo un processo di tipo cumulativo che le renderà più concorrenziali rispetto ad altre, rinforzando

la propria specializzazione grazie all’espansione delle proprie esportazioni.

Dixon e Thirlwall specificano quanto già intuito da Kaldor spiegando in modo rigoroso i meccanismi che determinano il processo di causazione cumulativa tenendo conto

di un effetto di ritorno che lo sviluppo regionale ha sulla competitività e quindi dei volumi di prodotti esportati. Il circolo virtuoso che lega competitività-esportazioni-produzione-produttività-crescita permette agli autori di legare il proprio approccio a quello

dettato dalla Legge di Verdoorn (1949) secondo la quale “la crescita della produttività è in

parte determinata dalla crescita della produzione”.

A tal proposito, un altro elemento può essere aggiunto al circolo virtuoso quale la

densità di impresa, in quanto, a nostro avviso, la presenza di una fitta rete di unità produttive presenti sul territorio favorisce la capacità di esportare del sistema produttivo.

Infatti, da una verifica empirica, incrociando il dato provinciale della propensione all’export con quello della densità di impresa, è evidente come le realtà che esportano di più

in termini di PIL sono, spesso, anche quelle con i valori di impresa più elevati.

Da un punto di vista macroeconomico, invece, ci sono alcune attinenze tra il modello di sviluppo in questione e quello seguito in Italia dalla seconda metà degli anni cinquanta. Infatti, l’Italia, ed in particolare le regioni del Nord Ovest (il cosiddetto “triangolo industriale”) secondo alcuni economisti (Ackley, 1961) ha conosciuto il boom economico nel periodo 1958-1963 grazie ad un meccanismo di questo genere. Inoltre, la

relativa arretratezza di molte realtà del nostro Mezzogiorno, è addebitata proprio ad una

bassa propensione all’export , come lo sviluppo di molti distretti industriali italiani è attribuito al dinamismo conosciuto dalla componente estera. Non è un caso che le realtà provinciali a maggiore presenza distrettuale sono anche quelle a più alta intensità di imprese, con una maggiore propensione ad esportare e, quindi, con un più elevato valore del

PIL pro capite.

In sintesi, partendo dall’assunto della causazione cumulativa, arricchendolo con

nostre considerazioni, si potrebbe arrivare alla seguente conclusione dimostrata dai dati

presenti nella tab. 1:

la crescita della produttività è in parte determinata dalla crescita della produzione che

beneficia degli effetti della componente estera della domanda aggregata. Quest’ultima è

tanto più importante quanto maggiore è la presenza di uno spesso tessuto di impresa

organizzato “in distretti” o comunque dove le relazioni sono fitte sul territorio. Il risultato è un tasso di crescita e un valore del PIL pro capite più elevato.

Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale

I fattori dello sviluppo regionale

43

Giuseppe Capuano

Tab. 1 - Graduatoria delle province italiane per grado di propensione all’export (2002)

Pos

44

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Prov.

Propensione

Vicenza

Gorizia

Prato

Reggio E.

Arezzo

Pordenone

Modena

Chieti

Treviso

Siracusa

Como

Mantova

Novara

Vercelli

Bergamo

Biella

Lecco

Varese

Lucca

Verona

Belluno

Ancona

Cuneo

Milano

Udine

Bologna

Parma

Torino

Brescia

Frosinone

Padova

Rieti

Pistoia

Alessandria

Massa Carrara

56,8

54,9

48,2

46,1

46,0

45,4

44,8

43,0

42,5

42,3

39,5

39,5

38,8

36,8

36,2

35,9

35,6

34,1

32,9

32,6

32,4

32,1

31,1

30,8

29,4

29,1

28,6

28,3

28,2

27,8

27,8

27,7

27,7

27,7

27,5

Pos

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Prov.

Propensione

Ascoli Piceno

Firenze

Pesaro e Urbino

Venezia

Pisa

Latina

Pavia

Macerata

L’Aquila

Forlì

Terni

Isernia

Teramo

Asti

Ravenna

Piacenza

Ferrara

Cremona

Siena

Trieste

Potenza

Lodi

Trento

Bolzano

Rovigo

Rimini

Verbania

Cagliari

Bari

Livorno

Aosta

Matera

Savona

Taranto

Sondrio

Fonte: elaborazione propria su dati Istituto G.Tagliacarne-ISTAT

27,1

25,3

24,3

24,3

24,2

24,1

23,9

23,7

23,4

23,0

22,8

21,5

21,5

21,5

21,1

20,4

19,9

19,8

19,8

18,4

18,1

17,7

17,2

16,5

16,0

15,6

15,4

14,4

14,2

13,6

12,7

12,3

11,9

11,8

11,8

Pos

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Prov.

Propensione

Avellino

Perugia

Genova

Napoli

Brindisi

Salerno

Caserta

Imperia

Lecce

La Spezia

Caltanissetta

Pescara

Catania

Roma

Viterbo

Campobasso

Sassari

Foggia

Ragusa

Grosseto

Messina

Trapani

Palermo

Oristano

Benevento

Nuoro

Vibo Valentia

Reggio Calabria

Agrigento

Crotone

Cosenza

Enna

Catanzaro

11,7

11,7

11,3

11,3

10,6

10,1

9,2

8,4

7,9

7,8

7,8

7,6

6,4

6,4

5,9

5,7

4,5

4,5

4,1

4,0

3,9

3,6

2,8

2,3

2,1

2,1

2,1

1,5

1,4

1,3

0,8

0,7

0,6

ITALIA

22,5

IL

MOLTIPLICATORE DELLA BASE ECONOMICA

Al fine di ottenere il moltiplicatore della base economica si scompone il reddito totale della regione in due componenti:

T=S+B

dove:

T = reddito regionale totale

S = reddito percepito nel settore non di base (che “serve” la regione)

B = reddito percepito nel settore di base

S = sT

Dove

unendo le equazioni 1 e 2 otteniamo:

T = (1 / 1 - s) * B

Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale

I fattori dello sviluppo regionale

dove 1 / (1 - s) è il moltiplicatore della base economica

ESPORTAZIONI

E CRESCITA CUMULATIVA

Il modello viene esposto formalmente attraverso quattro relazioni funzionali:

1) crescita del volume della produzione e crescita della produttività;

2) aumento dei costi di produzione e tasso di inflazione;

3) crescita delle esportazioni dipende dal tasso di inflazione dei prezzi della regione,

dal tasso di inflazione dei principali concorrenti e dalla crescita mondiale;

4) crescita del volume della produzione con la crescita delle esportazioni.

1)

dove:

45

Giuseppe Capuano

2)

dove:

46

3)

dove:

η e σ rappresentano l’elasticità della domanda rispetto ai prezzi, e ε quella rispetto

al reddito;

4)

dove:

Possiamo ottenere il tasso di equilibrio della crescita del volume della produzione

sostituendo le equazioni 1, 2 e 3 nella 4, e risolvendo per

. Questo ci dà:

I fattori dello sviluppo regionale

2.3 La teoria di Heckscher-Ohlin

Un paese ha un vantaggio comparato negli scambi internazionali nella produzione di

quei prodotti per i quali, relativamente ad altri, ha una maggiore disponibilità di risorse

produttive, in quanto il lavoro non è l’unico fattore della produzione. Una spiegazione,

quest’ultima, più realistica dei processi economici che assegna anche ad altri fattori della

produzione un ruolo da svolgere. Questo è il principio sul quale si basa la teoria sviluppata da Eli Heckscher nel 1919 e successivamente riproposta da Bertil Ohlin (1933)23

nota in letteratura come il teorema di Heckscher-Ohlin. Secondo i due economisti svedesi,

il commercio internazionale è in larga misura determinato dalle differenze nelle dotazioni di risorse e poiché questa teoria mostra l’importanza dell’interazione tra le proporzioni in cui i fattori produttivi sono disponibili nelle diverse economie nazionali e la

proporzione in cui essi sono utilizzati nei diversi settori, spesso si definisce come teoria

della proporzione dei fattori.

La teoria non solo perfeziona, mediante l’introduzione di altri fattori della produzione, come ad esempio il capitale, la spiegazione data da Ricardo alle cause del commercio internazionale24, ma tenta anche di dare una concisa esplicitazione delle cause del

vantaggio comparato.

Non è possibile applicare meccanicamente questa teoria per spiegare le cause del

commercio interregionale, anche se essa, come vedremo, costituisce un importante punto

di partenza per gli economisti che hanno intrapreso un percorso di verifica sia teorica

che empirica. Dal momento che le regioni hanno relazioni commerciali con il resto del

mondo, le variabili che influenzano i flussi commerciali internazionali sono evidentemente importanti anche per esse e quindi, le teorie che ne spiegano le cause, sono ragionevolmente applicabili, oltre alla componente internazionale del commercio, anche a

quella interregionale di una regione.

Il commercio interregionale è molto più libero per innumerevoli e intuibili motivi

del commercio internazionale e le cause che ne determinano la specializzazione non

sono certamente riconducibili ad una unica spiegazione.

La versione più semplice del teorema di Heckscher-Ohlin afferma che esistono

solo due fattori della produzione, il lavoro e il capitale. La causa di fondo del vantaggio comparato è data dalla dotazione iniziale di lavoro e capitale di ogni regione.

Secondo questo ragionamento, una regione dotata della risorsa lavoro si specializzerà

in prodotti labour intensive (ad esempio nel settore tessile) o viceversa, se dotata di capitale si specializzerà in attività capital intensive (ad esempio nella produzione dell’acciaio).

23

Ancora oggi questa teoria desta un forte interesse ed è una delle più importanti dell’economia

internazionale. Essa da

una visione complessa e

articolata del commercio

internazionale che contrasta con i modelli matematici più rigorosi e semplificati che la seguirono.

24

Secondo il modello ricardiano dei vantaggi comparati (David Ricardo

(1817), Sui principi dell’economia politica e della

tassazione) il lavoro è il

solo fattore di produzione e il vantaggio comparato si può determinare

solo per effetto di differenze internazionali nella

produttività del lavoro.

Queste ultime, pur importanti nello spiegare le

cause del commercio internazionale, non sono

esaustive in quanto, quest’ultimo, è anche determinato da differenze nella dotazione di risorse di

ogni paese.

Giuseppe Capuano

48

25

Il commercio regionale e

lo spostamento dei fattori sono collegati tra loro

anche per quanto prevede il teorema del pareggiamento dei prezzi dei

fattori. A tal proposito si

veda il par.2.1.1.

L’ipotesi che esistono solo due fattori della produzione, oltre a non rispondere alla

realtà, non corrisponde al lavoro iniziale di Heckscher-Ohlin, in quanto l’importanza

delle risorse naturali per il processo produttivo è evidente. Inoltre, noi aggiungiamo

anche il fattore ”territorio” inteso non solo come elemento fisico ma come l’insieme

di attività, relazioni, come ambiente economico favorevole all’attività economica di

una determinata regione. Esso influenza fortemente lo sviluppo di specializzazioni produttive di una determinata area.

Una ulteriore ipotesi del teorema di Heckscher-Ohlin che deve essere abbandonata

è quella relativa ai rendimenti costanti. A livello regionale tale ipotesi è estremamente

irrealistica. Pur se non vi sono economie interne di impianto, da tempo si è riconosciuta l’esistenza di economie esterne e di agglomerazione che influenzano l’attività produttiva in alcune aree e ne favoriscono la localizzazione (ad esempio aree densamente popolate o a forte presenza di localizzazioni industriali).

Un’altra importante ipotesi posta dal teorema di Heckscher-Ohlin riguarda l’assenza di mobilità fattoriale tra le varie regioni.

Se l’aggiunta delle risorse naturali ai fattori capitale e lavoro ha migliorato il

modello di base ed è comunque stata abbastanza agevole, abbandonare l’ipotesi di

assenza di mobilità fattoriale in modo da rendere il modello più realistico non è altrettanto facile.

Il fattore fondamentale che nel teorema determina il vantaggio comparato è l’abbondanza locale di lavoro o di capitale. Se questi ultimi possono essere alimentati da

un afflusso dei fattori o ridotti da un loro deflusso, il risultato è che la teoria non può

più prevedere quali sono i prodotti per i quali una regione mantiene un vantaggio

comparato.

Quindi, se i fattori possono circolare liberamente la teoria di Heckscher-Ohlin viene

a cadere25. E proprio questa potrebbe essere la ragione per cui tale teoria non è riuscita

a prevedere la specializzazione commerciale all’interno del Regno Unito (Smith,1975)

oppure le specializzazioni produttive dei distretti italiani, dove la distanza tra una area e

l’altra è relativamente piccola - se paragonata, ad esempio, con la situazione degli Usa.

In conclusione, il semplice teorema a due fattori di Heckscher-Ohlin sostiene che il

nocciolo della specializzazione regionale consiste nell’abbondanza locale di fattori. Le

dettagliate verifiche empiriche condotte su questa teoria indicano che il teorema di

Heckscher-Ohlin non fornisce, di per sé, una spiegazione adeguata. In considerazione di

ciò, gli studiosi si sono rivolti allo sviluppo di spiegazioni alternative più radicali che

esporremo in sintesi nel paragrafo successivo.

2.3.1 Verso il superamento del teorema di Heckscher-Ohlin

Alcune versioni più complesse e articolate del teorema di Heckscher-Ohlin, soprattutto quelle che tengono conto delle risorse naturali e del capitale umano come fattori

addizionali, possono sicuramente spiegare meglio il contesto economico nel quale vengono a formarsi le specializzazioni produttive delle regioni.

Tali versioni, in ogni modo, non sono da sole sufficienti, in quanto una visione più

completa delle dinamiche e le cause che caratterizzano il commercio interregionale

richiede uno sforzo aggiuntivo che non sia il semplice abbandono di alcune delle ipotesi meno realistiche del teorema di Heckscher-Ohlin.

In questa sede esamineremo brevemente cinque tesi alternative.

Le prime due, ossia la teoria del divario tecnologico di Posner (1961) e la teoria del ciclo

del prodotto di Vernon (1966), sono molto simili, in quanto entrambe evidenziano l’importanza del ruolo svolto dall’innovazione e dal progresso tecnico.

Le spiegazioni che traggono origine dalla teoria della localizzazione industriale (terza

teoria di Hay 1979; Harrigan 1982), poi, sono molto diverse dal teorema di HeckscherOhlin. Inoltre, esiste la possibilità che il commercio interregionale abbia le stesse peculiarità degli scambi “infrasettoriali” che caratterizzano il commercio internazionale (quarta teoria di Grubel e Lloyd 1973).

Iniziamo con la teoria del divario tecnologico. Essa sostiene che “una regione in grado di

dar vita ad un ampio flusso di nuovi prodotti ed innovazioni ne trarrà un vantaggio per

la produzione dei prodotti stessi”.