digital magazine dicembre 2010

N.74

Bjørn

torske

Norwegian hauntology

Coldcut

we love ninja tune

The Kinks

Non voglio che Clara

Giancarlo Onorato

Turn On

p. 4

Tre Allegri Ragazzi Morti

6

Warpaint

8

Baustelle

10

Dark Star

Tune IN

p. 11

Non voglio che Clara

Giancarlo Onorato

14

Drop Out

18

Sufjan Stevens

30

Napoli Caput Mundi

Recensioni

40

A Classic Education, Warpaint, Ebo Taylor, Autumn Defense....

Rearview Mirror

84

The Kinks

Rubriche

76

Gimme Some Inches

78

Re-boot

80

China Underground

90

Giant Steps

91

Classic Album

SentireAscoltare online music magazine

Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05

Editore: Edoardo Bridda

Direttore responsabile: Antonello Comunale

Provider NGI S.p.A.

Copyright © 2009 Edoardo Bridda.

Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,

in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,

è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare

Direttore: Edoardo Bridda

Direttore Responsabile: Antonello Comunale

Ufficio Stampa: Teresa Greco

Coordinamento: Gaspare Caliri

Progetto Grafico

e

Impaginazione: Nicolas Campagnari

Redazione: Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi,

Stefano Solventi, Teresa Greco.

Staff: Giancarlo Turra, , Edoardo Bridda, Marco Braggion, Antonello Comunale, Fabrizio Zampighi, Teresa Greco,

Stefano Solventi, Stefano Pifferi, Andrea Napoli, Luca Barachetti, Stefano Gaz, Mauro Crocenzi, Stefano Solventi,

Simone Madrau.

Guida

In

2

spirituale:

copertina:

Adriano Trauber (1966-2004)

Bjørn Torske

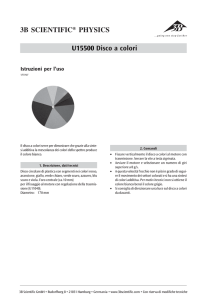

Turn On

Tre Allegri

Ragazzi Morti

—Futurivismo—

Che si tratti di una svolta definitiva

o di una semplice toccata e fuga poco

importa. I Tre allegri ragazzi morti

rimangono esploratori entusiasti del

suono anche in versione dub.

S

crittura, idee, disegni, immaginario. E poi una musica legata al concetto di evoluzione. L'adolescenza che caratterizzava il punk dei Tre allegri Ragazzi Morti fino agli albori de La seconda rivoluzione sessuale trova con

Primitivi del futuro e Primitivi del dub una nuova dimensione, allargando il proprio raggio d'azione oltre i Quindici anni già. Dall'alba dell'individuo intesa in senso anagrafico si passa a quella dell'uomo intesa in senso evolutivo

(cacciatori, raccoglitori / beoni, spacciatori / contadini, dissidenti/ ballerine, pensatori / puttane felici e giocatori), in un

ritorno alle origini che diventa il passaggio essenziale per comprendere – e magari per cambiare – una contemporaneità in cui non ci si riconosce. “La memoria che non è / quello che ricordi della storia passata / è qualcosa di più

profondo / che ha a che fare con la memoria del mondo / che può farti capire qualcosa / del processo che possiamo

fermare / l'origine dell'alienazione della specie” canta Davide Toffolo in Primitivi del futuro. Ovvero conta quello che

siamo e non quello che ci vogliono far credere d'essere, perché non c'è tecnologia che possa gratificare un individuo che abbia perso il contatto con la sua reale essenza. Fuori da un bieco pseudo-naturalismo new age e dentro

4

a una riflessione condivisibile che mira a un'etica del

“passo indietro”, a un primitivismo quasi biologico e

delle intenzioni. La musica diventa esaltazione delle

radici, su un dub/reggae rubato alla Giamaica di Lee

Perry che mantiene comunque forti punti di contatto

con lo stile dei TARM. Come ci fa capire anche Enrico

Molteni - bassista della formazione di Pordenone - in

questa breve intervista.

Due dischi e un universo capovolto: i Tre Allegri

ragazzi Morti nuovi alfieri dei ritmi giamaicani/

africani o gli ultimi capitoli Primitivi del futuro e Primitivi del dub rappresentano solo una deviazione

necessaria e fortemente (e)voluta di un percorso

artistico coerente?

A mio avviso i Tre allegri ragazzi morti sono sempre

stati scrittura, a matita o col plettro. Sono idee ed immaginario. In questo senso mi stupisce che il nuovo

corso abbia colpito così tanto. È come cambiare abbigliamento ad una persona. La persona è sempre la

stessa, anche se con colori e taglie nuove. Tre allegri

ragazzi morti rimangono (anti)eroi nemici delle convenzioni anche quando suonano in levare.

Quanto il “primitivismo” sottolineato dai suoni e

dai titoli dei due ultimi episodi ha a che fare con la

personalità della band ?

È raro che l’eleganza sostituisca l’emozione. Vivere insieme per due anni nella campagna agricola del nordest ci ha fatto apprezzare Zerzan. I problemi della

nostra società arrivano dal neolitico, non da governi

attuali o precedenti. Quando l’uomo ha smesso di

essere cacciatore e raccoglitore e si è stabilizzato, ha

smesso di essere libero. Suono e titoli sono al 100%

quello che Tre allegri ragazzi morti sono oggi.

Su cosa avete lavorato per affrontare il netto cambio di stile e come è stato farsi forgiare da un esperto del “settore” come Paolo Baldini?

Siamo passati da una misteriosa voglia di suonare in

levare ad un’istruzione alta a riguardo grazie al maestro Baldini. Ore in sala prove ad ascoltare, ad esercitarsi, ad immaginare un incontro reale fra la Jamaica

e Pordenone. Avevamo bisogno di contaminare il nostro suono, perché il pensiero lo era già da tempo.

In L'ultima rivolta nel quartiere Villanova non ha fatto feriti cantate: “Stacca la tua connessione / non lo

fai”. Che rapporto hanno i Tre Allegri ragazzi morti

con la tecnologia e in maniera particolare col mondo di Internet?

Internet è stato importante per noi, abbiamo sempre

cercato di svilupparne le potenzialità con fantasia.

Dall’arrivo del 2.0, tuttavia, siamo rimasti spiazzati e

tutt’ora stiamo cercando di svincolarci da quella palu-

de che è il social network. Se tutto sembra importante,

tutto perde di valore. Tutti sono allenatori della nazionale, tutti sono critici musicali. Conta di più un copricapo bizzarro che una melodia perfetta. Siamo tornati

alla predominanza dell’apparenza. E noi ci siamo celati

dietro ad una maschera anche per evitare che questo

succedesse.

Interrogato da SA a proposito del peso che puo' ricoprire la rete nella promozione di una band, Francesco Bianconi dei Baustelle ha sottolineato come

il tam tam mediatico di internet sia alla fine una

rivoluzione solo di facciata, dal momento che non

influisce in maniera rilevante sui dischi venduti

né sulla notorietà degli artisti. Michele Bitossi dei

Numero 6 ha replicato invece dicendo che se da un

lato quello di Bianconi puo' essere un parere condivisibile sulla carta, dall'altro nasce da presupposti

un po' snobistici che arrivano dall'alto di una notorietà ormai acquisita e lontana dalla realtà di un

gruppo emergente bisognoso di farsi conoscere.

Tu cosa ne pensi?

Fondamentalmente sono d’accordo con Bianconi e

Godano, forse perché, come loro, ricordo bene com’era

prima. Compravi un mensile ed imparavi ad avere fiducia in una firma. Ascoltavi alcuni programmi radio

ed il giorno dopo ordinavi il disco in America. A scuola

ci si passava i dischi sottobanco. Guardavi tanti video

in tv alla ricerca di nuovi stimoli. Andavi ai concerti con

una curiosità maggiore. C’era una preselezione, è vero,

ma mi sembra di ricordare che fosse tutto più bello. La

situazione attuale è molto eccitante, c’è una possibilità maggiore di arrivare alla gente, ma non ci sono più

regole ed alle volte i nuovi successi sono solo fuochi

di paglia. Sono uno di quelli che sostiene che Arctic

Monkeys avrebbero comunque avuto successo, anche

nel 1987.

Fabrizio Zampighi

5

Turn On

Warpaint

—Le nuove ragazze

di città—

L'ultima sensazione made in Los

Angeles al debutto su Rough Trade.

S

hannyn Sossamon è la starlette hollywodiana che faceva bella mostra di sé in Le Regole dell’Attrazione di

Roger Avary, così come in decine di film dall’appeal commerciale altalenante. Un volto che buca gli schermi

e i cuori, al punto che non a caso quel nerd camuffato da pop-rocker di Graham Coxon le dedica il primo singolo

tratto da Happiness In Magazines, Spectacular.

Shannyn è anche la sorella di Jenny Lee Lindberg e un bel giorno, insieme, decidono di metter su una band rock

con le amiche d’infanzia, Emily Kokal e Theresa Wayman. L’embrione di quello che sarebbero diventate di lì a poco

le Warpaint, l’ennesima e spavalda formazione “all female” che si trova a muovere i primi passi nel caotico e magmatico universo losangelino della West Coast americana. Non proprio le tipe giuste per il posto giusto se è vero

che tutto lo scenario tipico fatto di palme altissime in quel di Beverly Hills e di impronte nel cemento nella walk of

fame suonava quanto meno ironico già all’epoca delle prime session: “L’atmosfera della nostra musica riflette solo

parzialmente Los Angeles – sostiene Emily – qualcosa del clima, delle persone, delle cose che abbiamo intorno c’è, ma

siamo piuttosto come il cuore vero di questa città, ovvero lo sgomento e l’oscurità”. Una visione disillusa e disincantata,

che le quattro condividono con altre formazioni del nuovo rock losangelino, quelle del giro Not Not Fun in primis,

anche se in un settore del tutto diverso.

La band diventa rapidamente trio, perdendo per strada proprio Shannyn che deve star dietro alle cose della settima arte. Di lì in poi il percorso delle tre prende il verso giusto grazie ad una miscela ben calibrata di psichedelica,

6

postpunk e ballad eteree trovando un padre putativo di quelli giusti, nella persona di John Frusciante,

che si trova a missare presso i suoi studi i cinque brani

dell’ep di debutto, Exquisite Corpse, lavoro spartano

ma pieno di una energia grezza e sincera che va di pari

passo con la scelta di autoprodursi.

La “nuova sensazione” è presto fatta e nei circuiti il

nome prende a circolare con sempre più insistenza fino all’hype vero e proprio che esplode in questi

giorni, in occasione della pubblicazione del disco di

debutto, The Fool, distribuito da una griffe influente

come Rough Trade che si invaghisce della band dopo

averla sentita su Myspace. E’ la stessa Emily ha ricordare come è andata, non senza una punta di sorpresa:

“Quelli della Rough Trade ci hanno visto su Myspace e ci

hanno chiesto di spedirli il nostro disco, quando ancora

non avevamo un batterista. Poi siamo andati in tour negli USA e un giorno mentre stavamo suonando a Portland ed eravamo in procinto di firmare con un’altra label,

piomba Scott McQueen dicendoci di non firmare con

nessuno. Abbiamo accettato eppure a guardare indietro

com’è andata c’è da dire che siamo state scritturate senza che nessuno di loro ci avesse visto suonare una volta e

senza avere nemmeno un batterista fisso!”.

Con un suono come quello delle quattro (al trio storico si aggiunge ufficialmente, poco prima delle registrazioni di The Fool, Stella Mozgawa) è facile andare

incontro ai gusti più eterogenei. Ma innanzitutto l’immagine, che è austera ma retrò. Le Warpaint fanno le

cose come si facevano un tempo: singoli, video, session fotografiche, tutto come se si fosse tornati agli

anni novanta, così come una neppure tanto velata fierezza femminile che se proprio non le porta dalle parti

del “foxycore” anni’90 (quello di Bikini Kill e derivati

per intenderci…) le allinea a formazioni come Sleater

Kinney ed Electrelane, che non hanno mai messo

l’accento su un femminismo di battaglia, ma neppure ci hanno glissato sopra. “Alla fine è stato un elemento positivo. Non abbiamo mai avuto l’impressione che

fossimo etichettate come una band di donne – precisa

Emily – e in fin dei conti le persone hanno capito che non

era una faccenda determinante per poter venire ai nostri

show o ascoltare le nostre canzoni. Certo a volte ti capita

lo scemo che si mette a parlare delle nostre caratteristiche fisiche…

Del resto equilibrio e misura sono i tratti distintivi della

band. Musicalmente parlando evocano evidenti assonanze con il pop rock scuro di marca Tanya Donnelly.

In particolare, le doppie voci di Emily e Theresa risentono del fascino di gruppi come Throwing Muses e

Raincoats. In mancanza di un aggettivo che calzasse

per tutti i brani, sono state spesso descritte con un

termine omnicomprensivo quale “psichedelia”, che è

un po’ come dire che c’è la crisi economica e la disoccupazione non accenna a diminuire… per descrivere

Exquisite Corpe i termini più usati nelle webzine di

mezzo mondo sono stati: “dreamy”, “psychedelic”, “hypnotic”, “soundscapes”, “intimacy” a cui si aggiunge con

The Fool l’accento su una produzione più professionale e meno grezza e rabbiosa.

Andando più a fondo nel suono delle quattro, impossibile innanzitutto non scomodare i padri del post-punk

inglese, Joy Division o Fall o tutta la new wave anni

Ottanta, al primo sussulto ritmico tra basso e batteria

(Bees pare in questo senso un omaggio ironico e devoto). Il taglio delle chitarre non a caso ricorda quello

ascoltato qualche anno fa nel debutto dei The Organ,

ma è una similitudine che può andar bene solo per i

brani più tirati, perché per il resto del programma Warpaint diventa sinonimo di meditazione malinconica, di

gorgheggi eterei e di chitarre trattate in direzione del

sogno. Sarà pur sempre il vecchio retaggio della prima 4AD, ma quando prendono il pendio delle melodie più scure (Shadows, Majesty, Warpaint) le Warpaint

riescono a somigliare alle Spires That in The Sunset

Rise, in una maniera però molto più diretta e pop. Le

stregonerie rock e sperimentali sono costantemente

tenute a bada e questo da un lato fa perdere punti sul

piano della ricerca, dall’altro le rende immediatamente riconoscibili. Un “easy listening” che è tutto fuorché

un difetto in questo caso.

Alla fin fine importa davvero poco se le Warpaint siano

l’ennesimo gruppo destinato a sfornare si e no un paio

di dischi, impegnate con la grammatica di sempre,

quella di un rock che si riproduce costantemente dalle proprie ceneri. Il progetto è serio, i riconoscimenti

arrivano puntualmente e The Fool è lavoro capace di

conquistarsi il proprio spazio nel caotico maelstrom

della comunicazione globale. In tutto e per tutto la

storia di un successo, ma l’aria di Emily e delle altre

è quella di quattro ragazze che non potrebbero fare

nient’altro che suonare la propria musica e le proprie

canzoni. Ovvero, nessun tentativo di sovvertire il mondo e portare la rivoluzione delle idee. Solo il vecchio e

sano rock’n’roll. That’s all, folks… e se avete la curiosità

di sapere da dove venga il nome Warpaint e cosa significhi davvero, andate pure su Urban Dictionary, scoprirete che può indicare tanto un make-up esagerato e

di cattivo gusto quanto una serie di pratiche sessuali

a base di tamponi vaginali e altro… del resto l’ironia

è donna.

Antonello Comunale

7

Turn On

Baustelle

— Apocalittico

integrato—

Il decennale del Sussidiario,

con relativa succosa ristampa, è

l'occasione per tracciare bilanci sullo

stato delle cose. Non proprio idilliaci.

8

U

n decennale è un decennale, ok, ma qui la trama s'infittisce. Cerchi su cerchi che si chiudono.

Evoluzioni particolari e generali. Dieci anni fa si aprivano gli anni zero (enigmatici, volatili, tenaci, lividi,

controversi...) e con essi, tra le altre cose, s'inaugurava

la carriera discografica dei Baustelle. Disco che colpì

non poco pubblico e critica, quel Sussidiario illustrato della giovinezza co-prodotto da Amerigo Verardi.

Il premio come miglior esordio elargito dal Mucchio

Selvaggio non fu che il suggello di una cavalcata vincente nell'immaginario indie, malgrado una distribuzione che ancora oggi Francesco Bianconi definisce

"non adeguata".

Pop-wave inzuppato d'innocenza e ormoni, echi di

colonne sonore e brume da chansonnier, il dandismo

nostalgico e spiegazzato dei Pulp tra spasmi marionettistici Alberto Camerini, soprattuto quel senso di

precarietà periferica ma illuminata, non troppo distante da come si presentarono al mondo, incantandolo, i

Belle And Sebastian. E poi la disarmante franchezza

dei testi, sospesi tra parafrasi colte e minimi termini da

fotoromanzo neorealista. Il tutto affidato all'intepretazione languida e disincantata della coppia BastreghiBianconi: ingredienti di una ricetta che sfornò gemme

tarslucide come Canzone del parco e potenziali craque

da superclassifica come Gomma o Le vacanze dell'83.

"Piacque di noi forse il fatto che avevamo un'incosciente

sfrontatezza nel fare un tipo di musica italiana strana,

con molti riferimenti alle colonne sonore, ai cantautori

italiani e francesi, all'elettronica e alla new wave". Francesco Bianconi rievoca senza ostentare nostalgia, se

non per quell'etichetta - la Baracca e Burattini di Paolo

Bedini - che li lanciò e non c'è più. "Bedini lasciava molto fare, non interferì assolutamente dal punto di vista

artistico. Ebbe da ridire solo sul titolo, che gli sembrava

troppo pretenzioso. Ma a me piaceva, e la spuntai". Da

allora i Baustelle sono diventati altro, persino tutt'altro

potremmo dire.

Questione di mezzi a disposizione o inevitabile espansione artistica. Probabilmente entrambe le cose. In

ogni caso, se la ristampa era un'eventualità sacrosanta

considerato che da tempo il disco risultava introvabile,

stupisce un po' la ricchezza del formato (cd, vinile, 45

giri e booklet) ed il tour apposito (Il tour del sussidiario)

messo in piedi come una vera e propria celebrazione.

Anzi, di più: somiglia ad una dichiarazione d'appartenenza, un rivendicare radici che in molti rimproverano

alla band d'avere smarrito (non certo chi scrive).

Cerchi che si chiudono, dicevamo. Occasione per bilanci che somigliano più ad accuse nei confronti del

presente che a rimpianti del passato. "Era un altro

mondo. Si vendevano più dischi. All'epoca le mie speranze erano di vivere con la musica e arrivare a più gente

possibile. Questo non significa calare le braghe, sputtanarsi. Significa non considerare la propria musica come

qualcosa che debba essere ascoltata solo da quelli che la

possono capire. Non volevamo considerarci di nicchia".

Già. Ma oggi le nicchie sono esplose, è un mondo di

nicchie espanse, accessibili e simultanee. Potenza della

neo-socialità internettara. "Uso con molta parsimonia il

mio profilo Facebook, ma sono curioso dei nuovi mezzi

di comunicazione quindi ce l'ho. Non lo uso per testare

la reazione del pubblico dei Baustelle, non credo che un

musicista debba basarsi su questo".

Opinione del tutto condivisibile. Però va messo in

conto che in molti lo fanno più per necessità che per

opportunismo. E comunque il tam tam battente della

rete ci ha regalato qualche bella sorpresa che, se fosse stato per i canali ufficiali, forse non avremmo mai

conosciuto. Bianconi sbotta, più apocalittico che integrato: "Negli anni novanta, prima che esistessero i nuovi

mezzi di comunicazione, band come i Non Voglio Che

Clara o Vasco Brondi sarebbero forse anche più famosi di

adesso, anche senza il tam tam mediatico di internet. Voglio dire che tutto questo gran parlarne, questo circolare

di informazioni serve, fa bene, ma non agli artisti. I dischi

venduti sono pari allo zero. Le etichette indipendenti

chiudono. Sui blog e sui social network si parla molto di

una band, ma questa, se vuole far uscire un disco, deve

pagarselo coi propri soldi. Nel 2000 il Sussidiario magari

non fu promosso adeguatamente, ma Baracca e Burattini finanziò interamente la produzione. In questo senso la

rivoluzione del web è di facciata perché non aiuta realmente la musica indipendente, che ha vita più dura".

Già che siamo in vena di analisi, e visto che siamo qui

a celebrare un decennale, spendiamo due parole su

questi cazzo di anni zero. "Credo sia troppo presto per

parlare musicalmente degli anni zero. Semmai possiamo

dire che politicamente e culturalmente non stiamo passando un bel momento in Italia, la musica è concepita

come un sottofondo divertente e gratis, è un valore senza

valore, e tutto questo non è bene perché la musica ha il

diritto d'essere considerata una cosa importante come i

romanzi o le opere d'arte. Questa è una cosa che mi dispiace degli anni zero ed il nostro governo attuale non

aiuta a migliorare la situazione". E il futuro, invece? "Se

dovessi fare un disco domani lo farei acustico, con un

quartetto d'archi e senza batteria. Ma faccio già fatica

a pensare al presente, non riesco ad immaginare come

sarà un disco dei Baustelle che uscirà fra un anno, un

anno e mezzo..."

Stefano Solventi

9

Darkstar

Turn On

Tune-In

Non Voglio

Che Clara

—Twinkle Twinkle

Darker Star—

—Il Tempo e i cani—

La nuova scommessa di Kode9

L

a stella che segna il nord nel mondo post-dubstep

spariglia il gioco e si toglie di dosso le lugubri atmosfere di East/South London, puntando direttamente al vocal pop. I Darkstar sono la nuova ed eccitante

scommessa dell’etichetta di Kode9: il lungimirante

produttore e burattinaio del mondo elettronico del

suburbio londinese, capisce come i tempi siano maturi per un ripensamento dell’ultima e nuova sensation UK. Ci mette poco a tentare nuovamente il botto,

come aveva fatto con Burial. Ricetta: guardare alla tradizione synth UK e utilizzare la lezione di questi ultimi

dieci anni, che con il dubstep in fatto di darkness hanno costruito un’estetica prolifica e - mano a mano che

è passato il tempo - più aperta e accogliente.

Il dubstep, dicevamo. Oggi anche questa catalogazione tende a sfaldarsi e nei prodotti più avant si sente l’urgenza di rimettersi in gioco. Vedi la techno che spinge

sul lato dancefloor, le derive commerciali di Magnetic

Man o gli ostinati in levare ragga di Ramadanman e

affini. James Young ed Aiden Whalley partono invece

con una classica formazione da nerd dello smanettamento, ma ben presto si accorgono che i loro singoli

non sono propriamente come quelli dei giovani amici

che li circondano. Per capire cosa fare e come proseguire cercano allora la voce di un cantante. Nell’impegno di James Buttery trovano il punto di svolta: “non

era più come usare un semplice vocoder. Nell’album abbiamo prodotto una voce vera. Da un punto di vista di

scrittura abbiamo delineato le melodie che James avreb10

be cantato invece che pensare a tracce per il dancefloor.

Questo ci ha modificato il suono, che è diventato subito

qualcos’altro, quello che potete ascoltare in North”.

Il nord dell’album è la parafrasi delle periferie aliene

alla capitale. La premiata ditta Whalley & Young ha

sede infatti a Manchester: ritorna perciò lo spettro

dell’elettronica ‘nordista’ della Warp e degli isolamenti eremitici di Aphex Twin. Le coordinate geografiche

imputano un distacco che si rinsalda comunque alla

tradizione melodica (vedi tra l’altro la citazione degli

Human League nella cover di Gold), che i tre perseguono già dagli esordi: “I nostri primi singoli suggerivano una forma canzone più convenzionale. L’album è

stato la continuazione di quel percorso con le voci”.

Le voci non sono il soul di Burial, bensì le bianchissime e melanconiche paranoie pop che intristiscono e

alimentano l’hype di smanettoni stanchi del sudore

da balera. I riferimenti d’ascolto (ci dicono via e-mail)

sono guardcaso la commerciabilissima epopea di Kanye West, il wonky di Actress, il sempreverde universo

Beatles, e per chiudere i principi del synth New Order.

Senza pensare troppo alle conseguenze, questi tre ragazzi hanno gettato le basi per un nuovo modo di fare

dubstep. Basta colate di lava nera dal cuore. Oggi si

punta al melò pop. They call it sadstep.

Marco Braggion

Testo: Luca Barachetti

La canzone d'autore anni Sessanta, l'amore, le colpe:

l'apice dei Non Voglio Che Clara un passo prima di

una svolta necessaria.

11

“Personalmente avevo voglia di una pausa, mi sono dedicato a lavori altrui (Valentina Dorme, Public), ho sperimentato qualche soluzione inedita per la band come la

serie di concerti a formazione ridotta contestuali all’uscita

di Bene, ma soprattutto ho scritto un discreto numero di

canzoni nuove, alcune delle quali sono finite in Dei cani.

C’è anche da dire che la formazione nel frattempo è mutata per i due quarti e questo ha sicuramente portato un

certo ritardo nella pubblicazione del disco”. Ecco spiegato il perché del quadriennio di (quasi) silenzio dei Non

Voglio Che Clara. Come a dire che qui il tempo conta,

e non solo perché si torna a quel Tempo, lo si recupera,

rimescola con il dopo, quel tanto che basta. Ma anche

perché c'è voluto del tempo per scrivere il disco che,

molto probabilmente, l'innamoramento per quel Tempo e relative filiazioni li chiude.

Parliamoci chiaro: è dagli inizi degli anni zero che si è

tornati ad ascoltare la leva cantautorale dei sessanta.

Bindi, Tenco, Paoli, Endrigo. E poi ancora Endrigo, Paoli, Tenco, Bindi. Vigoroso gesto postmoderno al limite

della strangolatura, un passo più in là e siamo al calco soffocante, vedasi chi quel passo l'ha fatto. Non gli

splendidi Amor Fou, non i Perturbazione del siderale

apice antiestivo (Agosto come la Mi sono innamorato di

te del nuovo millennio). Non un Paolo Benvegnù a debita e viscerale distanza o un Alessandro Grazian che

ancora non ci ha detto tutto. Ma pensate al Morgan

perennemente nostalgico e perennemente involuto

su sé stesso o a quello spirito camerettardo, da tutto il

dolore del mondo qui fra la mia scrivania e la mensola

coi libri di Murakami, di tante altre produzioni, magari

minori, magari no. Non ce ne voglia il nipponico tirato

in ballo più da questi imbronciati perennemente pallidi che da noi, ma serviva un colpo di mano. Come nella

fotografia, il bianco e nero stava diventando la coloratura photoshop di scatti mediocri e ripetitivi, dunque

ripetitivo anch'esso, e per giunta in un'epoca così istantanea come gli anni zero.

E allora un disco come Dei cani, produzione ad hoc

di Giulio Ragno Favero, è quello che ci voleva. Dopo

due uscite inaspettate e succulente come Hotel Tivoli

(2004) e l'omonimo del 2006, fondamentali per capire un innamoramento generazionale, la nostalgia di

un passato non vissuto, fors'anche l'esigenza di ritornare ad una dimensione più genuina nel raccontare i

rapporti tra le persone – cui ha corrisposto, purtroppo, anche una certa chiusura verso il brutto mondo

esterno – il nuovo lavoro dei Non Voglio Che Clara dice

una cosa molto semplice. Cioè che meglio di così, per

quanto riguarda il recupero di quella stagione fondativa, è assai difficile fare, perché se è vero come ci dice

12

Fabio De Min, leader e mente scrivente dei bellunesi,

che la ripresa dei Sessanta è avvenuta perché Tenco e

compagnia “sono grandi autori e il paradosso è che contemporaneamente non interessano più ai discografici, al

mondo dell’industria musicale, se non per farne qualche

stucchevole special televisivo” è altrettanto vero che

stucchevole sta diventando l'insistito ricorrere a quelle

atmosfere, ultimamente magari rimescolate a qualche

ironica pruderia d'oltralpe (che Serge Gainsbourg fortunatamente è anche molto altro) o alle luci da gran

varietà del sabato sera.

I Non Voglio Che Clara invece hanno fatto quello che

prima di loro e insieme a loro avevano fatto in tanti,

ovvero far convogliare due alvei in un unico fiume: la

tradizione italica da una parte e gli ascolti più o meno

giovanili dall'altra, soprattutto quelli d'oltreconfine,

ciascuno la propria destinazione quali viaggiatori della

provincia ai margini dell'impero musicale poi scopertasi intrisa di parabole importanti. E questa cosa in

Dei cani l'hanno fatta ad un livello alto, molto alto, e

con deviazioni tanto brevi quanto decisive seppur in

un'omogeneità straordinaria.

C'è il mood spectoriano in Dei cani, comune a tante recenti uscite e che per La mareggiata del '66 li porterà ad

un fin troppo facile accostamento ai Baustelle, paragone che a De Min “sembra un po’ forzato, e del resto si

cita Spector, quindi finiamo col riferirci al 'suono spectoriano dei Baustelle' e mi sembra un po’ un non-sense”. Ma

ci sono anche gli Smiths e soprattutto i Flaming Lips

e Brian Wilson in Secoli, un Morricone quantomai fantasmatico ne Gli anni de l'università e ancora l'elettronica, non tantissima ma determinante in un brano come

Il tuo carattere e il mio che per i Clara è ora fregola da

approfondire e motivo di ospitate inattese: “Abbiamo

cominciato a lavorare con l’elettronica fin da subito ma

con un approccio analogico, penso a Tu, la ragazza l’ami?

(brano poi non inserito nel disco ma consegnato alla

rete come succulento antipasto, ndr) dove utilizzo uno

stratagemma per il suono del pianoforte a la maniera di

John Cale, o La stagione buona dove suono dei vecchi

sintetizzatori e applico i loop su strumenti acustici. E ad

un certo punto ci è venuta voglia di coinvolgere Port Royal e Giulio (Favero, ndr) che hanno messo del proprio.

Sintetizzatori e samplers compaiono ora anche dal vivo e

per un po’ siamo sicuramente intenzionati ad utilizzarli”.

Certo, non si fa tutto questo se alla base non c'è la scrittura di canzoni che è retorico ma veritiero definire da

brivido, una serie di tracce meritevoli ereditiere dei loro

padri putativi, per asciuttezza linguistica, concisione e

densità emozionale, in ultimo ma non per ultimo afflato melodico tradizionalista eppure ancora sottocuta-

neo: “Quando si è trattato di scegliere i brani da portare

in studio mi sono accorto che questi potevano rientrare

in un unico corpo narrativo, formando una storia che poi

ho frammentato scomponendo la scaletta. La narrazione

in prima persona fa pensare ad un diario, così come il fatto di svilupparsi in un arco di tempo definito”. A De Min

e compagni potrebbe essere rivolta la stessa accusa

di piagnisteo di cui sopra, l'obbligarsi a cantare quasi

sempre sottovoce, se però non fossimo di fronte a liriche che hanno la forza universale e al contempo individualista del vero rancore, del vero dolore, della vera

(livida) speranza. Ne risulta un profilo di straordinaria

coerenza che diventa vera e propria narrazione, il diario

di una stagione della vita tra biografismo e invenzione.

Un amore che finisce male, molto male, la vita che ricomincia, le colpe che per questioni di educazione e cultura diventano le uniche lenti attraverso cui guardare

il mondo mentre il mondo là fuori entra nelle case, nei

letti, li invade e li soffoca. «Ma se mi chiederanno / se ti

verrò a cercare / io con parole nuove / gli saprò spiegare

/ che ognuno corre per sé / e che la fatica per riaverti qui

/ non conta niente / io amo la terra / e ho da correre fino

a stancarmi / per dormire bene» . Oppure: «A luglio diedi

il cane ad un canile / in cambio di una libertà maggiore

/ e ad agosto fra botte e sassaiole / per via della rivolta

sindacale / restai solo senza cane e lavoro / restai solo con

in bocca un gusto amaro».

Facile a questo punto capire il significato di una citazione da Garibaldi contenuta nel booklet, ferma nel

prendere posizione seppur in toni che dai Clara non ti

aspetteresti e sfondo perfetto di una storia che è ambientata nell'oggi sciagurato del nostro Paese (“Non

voglio accettare in nessun tempo il ministero odioso,

disprezzevole e scellerato di un prete, che considero

atroce nemico del genere umano e dell'Italia in particolare”): “Il fatto che Dei cani sia stato pensato, scritto

e realizzato in un tempo piuttosto lungo ha fatto si che

durante le lavorazioni la mia attenzione si focalizzasse su

piani e prospettive di volta in volta diverse, alcune sono

finite in primo piano, altre sono rimaste a fare da sfondo

alla storia che racconto. Ma il rapporto del protagonista

con la società circostante, l’etica e la morale imperanti li

ho voluti ricercare in più di un episodio. Riguardo l’espressione in sé, non credo ci sia molto da aggiungere se non

sottolinearne la grandissima attualità”.

E a questo punto? A parte l'inevitabile e atteso tour,

dove l'impianto orchestrale delle canzoni vivrà un'importante verifica (“Fin dalla stesura dei brani abbiamo

cercato di porre maggiore attenzione alla loro resa dal

vivo di quanto non avessimo fatto in passato“) è già interessante da ora capire cosa saranno i Non Voglio Che

Clara da qui in poi. Alcuni segnali, succulenti, ci sono

già (l'elettronica, l'apertura al “politico”). Sarà comunque inevitabile da qui in poi staccarsi da un immaginario sonoro che hanno contribuito a recuperare e

rivitalizzare, perché il tempo lo richiede e quel rinnovamento della nostra canzone d'autore di cui da anni

si va discorrendo anche. Chissà se un giorno vedremo

questa prima parte del percorso dei Non Voglio Che

Clara come una fase interlocutoria verso un qualcosa

di ancora migliore, più personale e dunque ancor più

definitivo. Da parte nostra, presa conferma dell'enorme talento, saremo gli ultimi a fare sconti.

13

Tune-In

Giancarlo

Onorato

—Non chiamatelo cantautore—

Testo: Fabrizio Zampighi

14

Non ci siamo fatti sfuggire l'occasione di intervistare

Giancarlo Onorato, anche alla luce di un Sangue

bianco ennesima dimostrazione della classe di un

profilo artistico quasi unico

L

'opera per il suo autore: Sangue bianco, recita il titolo del quarto disco di Giancarlo Onorato. Tanto

per rimarcare che la musica è parto corporeo e sofferto

di chi la compone, ma anche entità a sé stante capace

di abbandonare i limiti fisici per darsi in pasto. In un dibattere di note e parole a volte descrittivo, a volte – è il

caso dell'ultima opera del cantautore milanese – spinto sui crinali di un sentire evocativo e lontano dai facili

dualismi da cantautore classico.

Ha un che di vagamente oracolare il discorso di Onorato. Lo status di “classico” per un autore che invece

classico non si ritiene. Risultato di un approccio alla

materia serissimo ma non accademico, in cui si respirano vent'anni di onorata carriera nell'underground

musicale e letterario di casa nostra ma anche la voglia

di restare umile. Oltre alle esigenze di un profilo poco

propenso a farsi catalogare, borderline come sa esserlo

chi la propria arte non la delega a nessuno: non ai presenzialismi gratuiti, non ai fuochi fatui delle tendenze,

non alle sirene di una notorietà effimera. E pazienza se

un disco come il qui presente o magari come il precedente – bellissimo - Falene rimarrà materia per pochi:

è il prezzo da pagare per restare liberi di ascoltarsi e

di forgiarsi. In una contemporaneità che parla un'altra

lingua e da cui magari ci si sente anche un po' fuori,

pur con la voglia di non lasciarsi sfuggire occasioni di

confronto e di crescita personale.

Sono passati cinque anni da Falene, un disco riconosciuto dai più come il punto più alto della tua

produzione musicale. In cosa Sangue bianco rappresenta un passo in avanti rispetto a quell'opera?

Sangue bianco è principalmente un disco di musica.

Un disco in cui anche le parole vogliono essere parte

della musica. Questo lo distanzia da tutto quanto io abbia sinora prodotto, per il semplice fatto che non si tratta di un'opera narrativa come era Falene bensì essenzialmente musicale. Le parole di Sangue bianco non

sono meno importanti di quelle degli altri miei dischi,

ma sono incarnate nelle composizioni e vivono della

musica di cui fanno parte. Una simbiosi che non vuole

più essere canzone nel senso solito. Io sono al contempo regista e autore della colonna sonora di un'opera la

cui visione scorra nella mente di chi ascolti.

Cinque studi di registrazione, venticinque musicisti

coinvolti e un'attenzione particolare per il suono e

gli arrangiamenti. L'idea che ci si fa è quella di aver

di fronte un disco importante e su cui si è ampiamente riflettuto. Insomma, un prodotto slegato

dalla contemporaneità musicale da fast-food a cui

siamo abituati...

Il passare del tempo tra una pubblicazione e l'altra è

dato dalla necessità di un rapporto intenso con la disciplina musicale, dopo anni di autentico apprendistato.

Ci sono alcuni aspetti del mio operato che differiscono

profondamente da quello di molti altri autori, uno di

questi è l'assoluta indifferenza per le “esigenze di mercato”. Questa posizione, lungi dall'essere una questione

di superiorità, risiede in due punti essenziali: il primo è

che per pubblicare è necessario avere qualcosa da dire,

individuando il modo migliore per dirlo. Ci vuole tempo e lavoro. Molto lavoro. Da ciò consegue il secondo

punto: solo con la massima serietà nella produzione si

può contribuire a limitare l'esagerato proliferare di musica non esattamente imperdibile di cui soffre il settore.

Pubblicare meno dischi ma di più alto valore sarebbe

un buon traguardo.

Sul tuo sito internet, nelle note allegate all'opera,

si legge che la musica contenuta in Sangue bianco

“prende del tutto le distanze dalla cosiddetta canzone d'autore”. Eppure tu vieni universalmente riconosciuto come un cantautore. Da dove nasce, dunque,

questa contrapposizione?

Oltre a non apprezzare il termine, so di essere quanto di più distante vi possa essere in questo paese da

un “cantautore”. Lo dimostrano il senso, la direzione e

il contenuto delle mie composizioni. E Sangue bianco, per la sua natura intrinsecamente trasgressiva fuori

dalle consuetudini, dai modi, dagli stili, funge da ulteriore separatore da quel tipo di identificazione. Il termine “cantautore” è nato per definire una produzione che

non ha niente a che vedere col sentire libero da generi

e cliché della musica moderna. Molti tra i dischi più potenti, trasgressivi e “rock” della storia sono dischi realizzati voce e chitarra o voce e pianoforte. Talvolta sussurrati. Io cerco la potenza nel rapporto tra la musica e

il suo mescolarsi simbiotico con parole che diventano

15

sostanza sonora e significante. Non conosco nessuno

che lavori alla mia maniera. Il più delle volte ascolto

testi incollati ad una struttura precostituita, scatole di

montaggio. La musica per me è un'altra cosa. Probabilmente prima o poi farò opere di sola musica o magari

opere di sola parola suonante. Questo Sangue bianco

è già un passo verso la colonna sonora delle cose che

ci toccano dentro.

Oltre ad essere un musicista sei anche un romanziere (Il più dolce delitto, Filosofia dell'aria). Quanto

l'emotività immediata che un disco porta con sé può

replicare l'immaginario narrativo di un romanzo? E

in che maniera l'essere scrittore influenza il lavoro

del musicista?

La musica può ispirare e influenzare la produzione

letteraria, ma credo che non vi sia contatto più di tanto tra le due discipline. Un romanzo, nel migliore dei

casi, è un sentimento esteso e meditato; la canzone è

qualcosa che vive in un mondo a sé. Tutta la musica si

basa su altri fattori. E' il modo in cui ci arriva a renderla

altro e tale da non potersi replicare. Cerco di allontanare i due momenti creativi - musica e narrativa - perché

pur essendo dimensioni complementari suonerebbe

retorico e inutile forzarne il bacio. Tuttavia, siccome il

mio immaginario è lo stesso quando scrivo canzoni

così come quando affronto un romanzo, accade che ci

siano passaggi di significato tra una forma e l'altra. E'

anche vero che i miei romanzi non sono storie nel senso ordinario, ma piuttosto una sequenza di momenti

interiori. La mia narrativa è psichica, dunque assai più

vicina ad una composizione musicale che ad una storia

con precisi personaggi e avvenimenti. Si potrebbe dire

che nella mia produzione una forma è la continuazione

dell'altra.

Nella poetica che contraddistingue il tuo immaginario ricopre una grande importanza la materialità

dei corpi, la sessualità. Penso al tuo ultimo romanzo, a opere pittoriche autografe come Dio distribuisce e Etica ed estetica – per citarne solo un paio - o ai

frequenti riferimenti alla dimensione corporea che

si ritrovano nei tuoi testi. Come lo spieghi?

Se ciò che ci ha generati non è l'argomento degli argomenti, non ne vedo altri. Io sono un astronauta delle

carni, l'universo a portata di mano.

In una vecchia intervista ai tempi di Io sono l'angelo

parlavi della tua canzone come della “canzone del

dubbio”. Che cosa intendevi sottolineare con quella

definizione?

Probabilmente che l'opera vuole essere un concetto

aperto a diverse soluzioni, imprevedibile e anche imprecisa, come la vita. Le cose più belle sono imprecise.

16

Hai all'attivo varie produzioni di altri musicisti.

Cito, tra i tanti, l'esordio di Davide Tosches o Tutta

la dolcezza ai vermi di Pane. Quanto è difficile per

l'Onorato solista – con l'immaginario fortissimo che

si porta appresso – scendere a patti con la musica di

altri artisti?

Meno difficile di quanto possa sembrare dall'esterno.

Produrre un altro artista vuol dire capirne la dimensione, visto che il tipo di collaborazione che metto in atto

non è mai prettamente tecnica ma soltanto di pura

regìa. Io non faccio che entrare il più possibile in sintonia con la persona, preoccupandomi di capire chi è

e di far intendere chi sono io. Quali sono le mie ansie,

cosa voglio, cosa mi manca. Questo genera lentamente

un'apertura e un abbandono delle resistenze da parte di chi collabora con me ed è il modo migliore per

entrare in contatto, parlare la stessa lingua. Ma ci sono

persone e persone, quindi una produzione artistica

è come un percorso di psicoterapia in cui il soggetto

è chiamato ad essere fortemente sè stesso con tutti i

propri contenuti, buoni e cattivi, Ogni disco produce

un nuova situazione con cui fare i conti. Per questo

posso permettermi di produrre artisti - purché inclini al

confronto – stilisticamente diversissimi tra loro.

Stiamo vivendo un momento di riscoperta della

canzone d'autore. Nuove leve si affiancano a nomi

storici. Pensiamo a 33 Ore, Dente, Baustelle, Amor

Fou, Lele Battista, Non voglio che Clara, ma anche

l'ultimo Iosonouncane o quel Vasco Brondi de Le

luci della centrale elettrica che – volente o nolente

– ha segnato col suo Premio Tenco un punto a favore di tale riscoperta, quantomeno catalizzando

l'attenzione dei media sulla “scena”. Come coabita

con l'attualità uno come te che nell'ambiente circola ormai da vent'anni? Quale giudizio hai maturato

su questa “new wave” del cantautorato italiano?

Io sono e resterò sempre un neofita. Uno che ogni mattina ricomincia a vivere da capo. Non mi accorgo del

tempo che passa perché sono concentrato sui miei

traguardi. Ogni tanto, però, esco dalle mie cose e vado

incontro agli altri. Ammetto di sentirmi più a mio agio

accanto alle nuove leve, piuttosto che in compagnia

di chi spernacchia da anni le stesse cose. Inoltre sono

chiamato spesso a curare la direzione artistica di eventi

in cui gravitano buona parte delle personalità che si distinguono negli anni. Quindi ho condiviso di frequente

serate con diversi dei nuovi compagni di settore. Con

Vasco Brondi, ad esempio, c'è stato uno scambio molto utile per entrambi e ci siamo piaciuti. La stessa cosa

è successa con Beatrice Antolini. In linea generale, più

che farne una questione di categoria, direi che sono

portato a prestare attenzione a quelle proposte che

hanno più coraggio. Più di altri mi convince Samuel

Katarro, anche se penso che lui non si ponga il problema del coraggio ma faccia semplicemente ciò che gli

viene di fare. Ascoltiamo poco il lavoro altrui e io non

voglio più cadere in questo errore. Se c'è un artista che

mi incuriosisce, cerco di andare a sentirlo in concerto.

Sento il bisogno di mettere la mia mente in contatto

con quella degli altri, anche per capire chi sono io. Mi

piace chi è innovativo, non chi si crogiola negli errori di

chi l'ha preceduto senza alcun senso della storia. Non

mi piacciono gli opportunisti, i presenzialisti o quelli

che escono con un disco all'anno. Nessuno ha cose interessanti da dire in ogni momento e se non ti fermi a

nutrirti di ciò che accade intorno non puoi proseguire

nel tuo lavoro. Esprimersi è tutto in questo saper misurare il proprio rapporto col resto del mondo.

17

Bjørn Torske

—Norwegian hauntology—

Drop Out

Precursore space disco,

artefice della skrangle house e

divulgatore di tutti i verbi post E,

infine musicista elettroacustico

a raccontarci gli 80 come non li

sentirete mai da nessuna altra

parte

Testo: Edoardo Bridda

18

S

i è fatto un gran parlare della stagione ’90 ’92 ultimamente. Con

gli Orb, e il loro dignitoso Metallic Spheres in compagnia di David

Gilmour per l’ambient house, ma anche per quel Where Were You

In ’92, album manifesto di un certo revival ’ardkore ai tempi del

wonky. Inoltre si è parlato - e si continua a parlare - di Daniele Baldelli, della

riscoperta della cosmic disco e della tribale della Baia degli Angeli, della

space disco nordica, la disco music con Hot Chip e Scissor Sisters. Recentemente poi, gente come Francesco Tristano ha dato nuova linfa all’house “suonata” di gente come Claudio Coccoluto e Carl Craig portando studi

classici e jazz nei groove e nella cassa in quattro, dentro e fuori la deepness dell’anima. E non dimentichiamo il cavallone glo-fi che ha inondato

le orecchie di migliaia con quei ricordi Ottanta che con i primi Novanta,

vedi alla voce chill - 808 State e l’ultimo A Guy Called Gerald e compagnia

balearica - si sono sposati alla perfezione.

Proprio da questi stereo sulla piaggia, bpm rallentati, synth alla salsedine

ripartiamo. Fanno parte del DNA di Bjørn Torske la cui storia, dal 1991 in

poi, ripercorre praticamente tutti i crocevia indicati, intersecando mode e

subculture che in quest’ultimo lustro e più sono ritornate sotto forma di

citazione o come pura cornucopia. Torske, originario di Tromsø, presentatore radio fin dal 1987, e dj da allora, è stato il divulgatore, molto prima dei

compaesani Röyksopp, di tutto il buzz balearico, chill e synth vintagista di

marca nordica, ma anche di tutti i verbi che la rivoluzione E ha portato con

19

sé a partire, appunto, dalla mai dimenticata ambient, passando per l’ardkore che genererà la jungle, la techno ambientale pre e post Biosphere,

il revival Ottanta del padrino Per Martinsen/Mental Overdrive e prima la

sua techno di marca belga, l’idm ancora detroitiana di LFO e quella classica

warp-iana con i Boards Of Canada.

Il cuore di Bjorn Torske ha battuto molteplici ritmi: techno, house, disco,

dub. Generi che, sposandosi alla cosmica di Daniele Baldelli, hanno creato

un nuovo mix in 4/4, la skrangle-house, stile ibrido a base di percussioni di

cui il dj è stato capofila, nonché cordone ombelicale, di una seconda generazione di dj producer che a metà Duemila si sono proclamati Space Disco.

Parliamo di Prince Thomas, Lindstrøm, ragazzi che devono tanto e forse

tutto a questo pallido eroe, lui che oggi è già oltre la dance, oltre Cortina,

una strana bestia che negli anni zero si è cimentato in un sound incatalogabile che sa tanto di folktronica e avant folk, neo (neo neo) kraut, post-punk,

easy listening, hauntology house, 8 bit, e concretismi oramai spezia fissa

del menù.

Poche storie. La vicenda musicale di questo appartato ragazzo classe ’71

è un esaltante percorso per comprendere il suono norvegese (e non solo)

degli ultimi vent’anni. Precursore e anomalia all’interno di esso, Bjorn è già

un pezzo importante di storia, di tante storie dentro e fuori i Club, di generi

e stili assorbiti e diffusi. Non di meno, la sua storia s’accompagna a una

scenografia/produzione qualitativamente invidiabile, uno di quei film con

il lieto fine che è, appunto Kokning, il miglior album del Norvegese fino ad

oggi. L’ottimo snodo per le sonorità post-chill a venire nonché l’avamposto

con base fissa a Tromsø dove il creativo dj può narrare una perfetta trama

retro futurista infilandoci dentro di tutto dal progressive in poi, facendo

tappa fissa in quegli Ottanta che videro nascere l’hip hop e quelle fondamentali tecniche di campionamento, frammento e loop.

Le

radio indipendenti e l ’ambient house

La storia di Bjørn Torske inizia molto prima degli album a suo nome. Negli

anni ’80, l’allora quattordicenne Bjorn s’appassiona alle radio indipendenti

(“ci potevi sentire gli Yello, i Kraftwerk, Art Of Noise ecc.” ci racconta al telefono) e presto inizia ad acquistare album e strani 12’’. Soltanto due anni più

tardi, il ragazzo è già protagonista dell’etere, trasmette news e musica e

poco più tardi - è il 1988 - assieme ad un amico, registra su nastro a bobine

dei mix di due ore che vengono trasmessi ogni sabato in differita. Il programma non è il solo che il giovane Bjørn conduce. La domenica, con Geir

Janssen (Biosphere), va in onda un ambient show con una selezione che

comprende, tra gli altri, anche gli Orb.

Contemporaneamente, Torske e alcuni amici si divertono a re-editare, sempre su nastro, i loro brani techno preferiti. Facevamo un sacco di remix, ricorda appassionato, e mi ero fatto anche prestare dei synth e drum machine

così potevamo creare qualcosa di nostro. Quel qualcosa di nuovo sono delle

tracce atmosferiche su basi technoidi filiate dagli ascolti che il ragazzo, non

appena si sente sicuro, passa al buon Janssen, di qualche anno più vecchio,

e già in contatto con alcune etichette discografiche nazionali e straniere. A

Bjorn consiglia la SSR, etichetta belga che, dal 1988, produce roba hip-hop

ma anche techno e house.

Come molti artisti dance, l’allora ventenne si presenta sotto alias pensando

già di utilizzarne altri per differenziare la produzione e ottenere così altri

20

contratti discografici. Una pratica comunissima nell’elettronica anche soltanto per sopravvivenza economica e sotto l’alias di Alegria, Bjorn sforna

l’ambient house che da mesi stava producendo su nastro. Danger (It’s For

Real) è un prezioso contributo a una scena che l’anno successivo, il 1992,

compirà la sua parabola, e che ora è caldissima. La traccia suona fresca anche oggi, in equilibrio com’è tra Roland tecnoidi sotto sedativo e una tastiera da sogno ipno, albe e spiaggie desolate. Finirà in una compilation

commissionata dalla label belga chiamata T.O.S EP assieme a un’altra, Hipnotize, giocata su breakbeat Ottanta e scimmiotti Orbital sotto il nome di

Radikal Buzz. Il moniker, identificava questa volta un lavoro di coppia con

l’amico Ole Johan Mjøs, ma questo, come l’altro alias, durano giusto il lasso

delle citate incisioni.

I smistik . L’emancipazione

filo - warp del verbo

techno

La mossa successiva è un progetto più solido e duraturo. Sempre con Mjøs,

Bjorn intaglia groove ibizenchi in ritmi detroitiani, stampo imprescindibile

dal quale l’Europa e la scandinavia tutta cercano d’emanciparsi e, ancor prima, di professare.

Nascono gli Ismistik che in fatto di motori ritmici sono tanto spartani quanto decisi. La coppia trova immediatamente casa presso la Djax-Up-Beats,

una label olandese che ha in mano gente come Terrace, Trance Induction,

Board Of Wisdom. E’ un bel colpo per questi ragazzi del Circolo Polare cresciuti sotto l’ala del citato Geir Jennsen (Biosphere) e soprattutto di Per

21

to di emancipazione più interessante dei due però è un altro: l’influenza

maggiore - già pienamente assimilata - viene dal catalogo Warp dell’anno

precedente. Mentre Martinsen macina riff di piombo, in Feel The Drumbox

(Bounce!!) riff e tastiera sono le stesse utilizzate degli LFO e Tricky Disco,

bleep’n’bass levigata dalla ditta Torske/Mjøs che al fascino del phuturo trasforma il tocco Biosphere in ambiente chill e sguardo all’orizzonte verso

quel sole di mezzanotte per cui Trømso è famosa in tutto il mondo.

La seconda prova degli Ismistik si dimostra già un passo oltre. Suono e produzione sono più compatti e l’immaginario ibizenco, piegato su ritmi maggiormente pieni, quadra a dovere: Oasis suona già come un piccolo classico: tribal-house con groove giocato ai filtri sul principio, piccolo assolo di

piano e vibrafono e tocco ipnagogico à la Derrick May mezzo e, ciliegina, la

tipica nota sospesa che fa orchestra d’archi in provetta. Se non lo avete capito, è tutto ciò di cui si innamorerà il citato Tristano parecchi anni più tardi,

e i nostri all’epoca, proprio come lui oggi, sono abilissimi nel guardare oltre

il dancefloor in una zona che la gente comincia a riconoscere come IDM, un

campo d’azione che va dagli adorati Orbital (che ritornano in Object Code)

all’Aphex Twin di Flow Charts passando per i flavour dell’imprescindibile

compila brit Artificial Intelligence.

R ide

Martinsen noto come Mental Overdrive, pioniere assoluto dell’intera scena norvegese, nonché promulgatore dell’ambient (che diventerà chill) a

tutto campo che di lì a poco condizionerà tantissimo le sorti della musica

del Paese.

Prendendo spunto dagli Orb e 808 State, gli zii Geir e Per, con i Biosphere del primo a fare da caparra e garanzia di qualità, e gli Illumination e

Chilluminati del secondo a diffondere a macchia d’olio la febbre chill, influenzeranno in maniera decisiva i trend e il business elettronico scandinavo. Si arriverà al punto che in Greetings From Oslo, una compilation edita

da Universal nel 2001, troveranno posto praticamente tutti artisti stranieri

(Groove Armada, Jazzanova e un giovane Matthew Herbert). Questo disco

metterà la parola fine all’epopea commerciale che la chill pre-millennium

scandinava aveva coltivato in quegli anni (aprendone un’altra come vedremo più avanti), ma nel 1992, naturalmente, questo futuro ancora non è

stato scritto e non è nemmeno prevedibile. Techno e house sono materia

pulsante per le passioni e non sono certo affari di palazzo.

Bjorn, cresciuto nello stesso negozio di dischi della cittadina frequentato

dalla cricca, è infatti nella classica fase d’ortodossia techno dei diciotto/

ventenni che Per, a mo di Aphex Twin locale, cavalca da un paio di anni

sotto il nome di Mental Overdrive, con un taglio metallizzato tutto belga (12000 AD e The Second Coming, 1991, 1992). Lui, non a caso, pubblica

per la mitologica R&S, mentre Torske e Mjøs, sull’olandese Djax giocano su

computazioni 8 bit, smalti etno e progressioni tipicamente house se non

quasi italo (Slight Interrupt) sull’eppì d’esordio Bonus Bouncers. L’aspet22

on time .

I nizio

e fine del futuro dance

‘90

Nel frattempo, e siamo sempre nel fatidico 1992, Torske e Mjøs s’aggregano

a Rune Lindbæk e formano due progetti commerciali, anch’essi fuori dallo

sguardo degli zii: il primo, Open Skies, si occupa di ’ardkore 100% tagliato

per i rave, il secondo, Volcano, parla la lingua dell’house cantata che poco

più tardi diventerà standard dance per i club di tutto il mondo con destinazione chiaramente Club. Sono due operazioni molto volatili, specie per un

Torske più incline a cercarsi le proprie vie piuttosto che battere quelle degli

altri. Del resto, è un periodo veramente magico e troviamo soddisfazioni

anche qui, soprattutto con gli Open Skies, autori di due discreti 12’’ Ozone

Nights e Deep In Your Eyes pubblicati non a caso sulla prestigiosa Reinforced, l’etichetta dei 4 Hero.

Le rispettive title track sono tipici pezzi ’ardkore (battuta jungle, voci in elio,

pianola che più italo non si può), roba che Zomby, vi dicevamo, ha cannibalizzato, e che il trio plasma con colori e complicazioni da annali del genere.

Soprattutto da queste parti c’è Mellow Flow, un episodio cruciale per capire

la provenienza del sound di altre due personalità importantissime della vicenda di Tromso, Svein Berge e Torbjørn Brundtland in arte Röyksopp, due

pargoli protetti di Per già da questi anni che il motivetto sintetico di questo

brano lo devono aver imparato a dovere dato che nel riascoltarlo oggi ci

ritroviamo già un buon 60% del loro marchio di fabbrica.

Bravo Bjorn, deus ex machina di tantissime fila del suono scandinavo

e meno bravi sicuramente i Volcano, invecchiati male e dediti allora a

un’house cantata su tre pubblicazioni (per Olympic, Deconstruction e Exp)

dai titoli emblematici Let Your Body Be Free, More To Love e That’s The

Way Love Is di cui la seconda diventa una hit negli UK l’anno seguente.

Torske, del resto, già nell’ultima di queste pubblicazioni, una cover di Ten

City By The Way, con Sam Cartwright al canto, lascia il progetto ai soli Mjøs

e Lindbæk e fa benissimo. È un periodo in cui il biondissimo dj sta con il

cuore e con la testa da un’altra parte e questo è chiaro fin da 3rd Trace,

l’ultimo lascito di Ismistik datato 1993, un anno chiave per le evoluzioni del

23

mondo dance in cui la jungle spicca il volo e la scena inizia rapidamente a

frammentarsi in sottogeneri rompendo per sempre il sogno comunitario e unitario - tanto decantato dal coetaneo di Torske, Matthew Herbert. Da

lì in poi i ritmi s’accelereranno, i groove s’incupiranno e quello che i raver

vivranno sarà un vero e proprio incubo, anche sonicamente.

Il sogno s’era infranto e sul modo di interpretarlo forse Torske e Mjøs cominciano divergere: il primo vuole un sound now on (Linked Modules), il

secondo preferisce concentrarsi sul cuore ambient, e anzi, spinge dove può

sulla narrazione in note (Resynch). Passa un altro anno e gli Ismistik diventano un progetto in solitaria di Torske che, nel frattempo, si è spostato a Bergen ed è pronto a pubblicare un primo album lungo di quella che comincia

a diventare una poetica personale, l’arctic techno (come l’hanno chiamata

su discogs.com).

Remain, questo il titolo dell’ellepì, viene registrato in completo isolamento

nell’agosto del 1994 e rappresenta una sintesi tardiva eppure affascinante

della prima ondata post-techno europea in bilico tra l’eleganza Derrick May

e il calore diffuso house del discepolo di lui Carl Craig, uno che all’house suonata - e alla scena tutta - darà tantissimo. L’aspetto più importante

dell’album è comunque un altro: l’aria fredda che lo attraversa è quella norvegese e diventa protagonista di un suo disco di visioni ipnagogiche e psicologie ambient, allunaggi e nevicate. La tracklist, infine, continua le linee

tangenti agli LFO più meditativi. Il disco che chiude idealmente il cerchio

con la techno merita inoltre un sacrosanto ricollocamento negli archivi.

Ismistik terminerà qui.

The B ergen

buzz .

Il

(Smoke Detector Song) - momenti lounge e da spy movie (Lumb fu) e ancora, la migliore sci-fi di casa Warp (Eight Years). Il filo conduttore sembra

un’estasi cosmica da E ingoiati in campagna, lontano da tutto e tutti e la

cover dell’album, con Bjorn barbuto e tra i cespugli di uno scatto virato

sepia, a sintetizzarne perfettamente il mood.

Del resto, il biennio 1998-2000 è un periodo irripetibile per Bergen e il nuovo Bjorn: i seguenti singoli sono bombe per la nu disco Norvegese che nel

frattempo cresce a dismisura facendo quadrato attorno alla Tellé il cui primo singolo è anche un emblematico ritratto di famiglia. In Disco / Song For

Annie è Torkse, Erot e The Mundal Explosion ovvero Anders Moe e lo stesso

Torske, mentre l’anno seguente il singolo So Easy, è il prodromo della super

bomba che saranno i Röyksopp. Nel frattempo, Bjorn studia da vicino le

produzioni di Daniele Baldelli, una lezione fondamentale per comprendere tutta la nuova dance norvegese e il singolo Sexy Disco ne è una testimonianza inconfutabile: il dj taglia un’ottima funk house a basso bpm che, se

da un lato, filtra sui bassi come da scuola Daft, dall’altro richiama massicce

dosi di cosmic disco e tribale da Baia degli Angeli.

L’era della disco non ha mai smesso da parte mia. Si è soltanto trasformata in

differenti generi di club music. Se ascolti la musica degli ultimi vent’anni e la

paragoni ai quella dei 70s ti accorgi che è la stessa formula, soltanto divisa in

numerosi frammenti…. …Vedo la scena norvegese come una parte giovane e

vitale delle sonorità euro disco, specie se osservata da un angolo molto Giorgio Moroder-esco. (Family-house.net, 2007)

sogno norvegese

Trasferitosi nel piovoso capoluogo universitario di Bergen, cittadina alle

porte di una rivoluzione di cui ancora non sa (e tanto meno conosce la portata), Bjorn è pronto a rifarsi una vita. La città brulica di talenti, energie e

delle perfette sinergie. Una di queste s’attiverà portando in town Torbjørn e

Svein, nel frattempo diventati Röyksopp, l’altra conoscere Andreas Kroknes

ovvero Erot, un attivissimo dj, e la sua ragazza Annie, nonché un giovane,

Mikal Telle, che sta già pensando di aprire un negozio di dischi/label, proprio come aveva fatto a suo tempo la Warp al FON di Sheffield.

Passano altri due anni e il producer sfoga gli ultimi pruriti del passato

unendosi a Per Martinsen in un progetto ambient-techno: Anon (2), la

cui Moods compare nella pregevole compila Arctic Circles: A Selection Of

Sub Zero Soundscapes. E’ l’ultima parentesi. Bjorn Torske debutterà ufficialmente come se stesso l’anno seguente e il 1998, sarà anche, oltre che il

suo, l’anno della Tellé, l’etichetta chiave per lo sviluppo della scena dance

norvegese. Sotto la label inoltre esce l’ottimo Nedi Myra: un lavoro che ha

un altro passo rispetto a quanto fatto fin’ora, immerge il pallido sound scifi del passato in un’africa di percussioni e ritmi funk. Dall’ambient house

degli Alegria, il dj punta a un mix di synth ghiaccio e caldi Korg, percussioni

etno e cassa non sempre in quattro. Soprattutto meticcia un mix parecchio

suonato e 70s che è poi anche il suono now on degli illuminati della scena

su FBU Recollection in Rare Altitude, necessaria compila con Erot, Mental

Overdrive e altri.

Ricordiamolo, il 1998 è anche l’anno di Music Sounds Better With You. Si tagliano funk ’70 à la Daft Punk, o meglio Stardust (Expresso), si mescolano

breakbeat firmati Boards Of Canada - ma anche Röyksopp prossimi venturi

24

25

S krangle - house

La calda febbre disco delle produzioni di Bjorn e Erot contagia non solo

Bergen ma l’intera Norvegia. A Oslo nella venue Skansen, animata dal giro

The Idjut Boys, nasce il termine “skrangle-house” che viene presto affibbiato

alla magica coppia che risponde con singoli come Søppelmann, Aerosoles

(sulla svedese Svek) e Disco Members (su Tellé) che saranno le hit del movimento e la base per la next generation di producer space disco scandinavi.

La Skrangle house è una specie di inside joke, ammette Torske a The Wire. Si

riferisce a tutti quei suoni sciolti e vellutati della nu disco. E’ house music composta quasi come se fosse stata fatta nei 70s. Per me è una versione più dub e

unicamente strumentale dei suoni della disco sommersa di quel periodo rivitalizzata attraverso strumenti moderni… […] Più che cosmica è spaced-out

e emerge dall’incrocio di generi funk, jazz e rock che il progressive introdusse

negli anni Settanta, anche se forse tutto potrebbe essere iniziato con la nascita

della Roland Space Echo… (Family-house.net, 2007)

E la skrangle diventa quindi il sommerso/emerso delle star norvegesi del

mainstream europeo. E’ il 2001, l’anno di tanti cambiamenti belli (e dolorosi). Melody A.M. dei Röyksopp e Quiet Is the New Loud dei Kings Of

Convenience fanno due botti contemporaneamente: uno perché è il riassunto di quanto vi abbiamo detto finora sotto la chiave del pop; l’altro

per il cosiddetto NAM, il New Acoustic Movement, etichetta inventata dalla

stampa per raggruppare le nuove voglie folk del sottobosco europeo. Sono

esplosioni fragorose. Ed è pure l’anno della scoperta da parte della stampa

estera specializzata della Smallsound supersound di Oslo, dei lavori di Kim

Hiorthøy, e del lutto improvviso di Erot per un difetto al cuore congenito.

Se ascoltate Haribo di Erot nella compila FBU capirete perché quella morte

traccia inevitabilmente per tutti i protagonisti della scena una demarcazione definitiva. Il segno che le cose non potranno più essere le stesse. Il

secondo grande spartiacque di questa storia.

La

lo - fi disco, concretamente

80 s

Trøbbel (Tellé 2001) è il post per Bjorn, la sua risposta come autore, un

mondo nuovo. Il disco dell’oltre Bergen. E’ il primo album ad utilizzare field

recording come pure quello che preconizza il ritorno degli anni Ottanta. Per

la prima volta, il ragazzo di Trømso inizia a navigare in una terra di nessuno,

a fare quello che gli pare e nel farlo procedere in linea parallela con la nascente scena folktronica di Books, Four Tet e non ultimo l’amico Hiorthøy,

personaggio che lo influenzerà sempre di più nel corso degli anni proprio

per la microfonazione del frammento sonoro e per quel modo nordico leggi riverberato - di utilizzarlo.

Trøbbel è il primo lavoro di una mentalità nuova e rappresenta l’inizio di

lavori apparentemente svagati e easy listening, in realtà mossi da jam improvvisate e lunghi lavori in studio dove l’house è cucinata in casa (Brus)

ed è soltanto una piccola parte della proposta. La mentalità laboratoriale e

imprevedibile che sottende Bjorn ora prevede già da ora paiette e leggerezza ’80 come l’abbiamo intesa negli ultimi quattro anni (Don’t Push Me),

certo post-punk elettronico trattato con il consueto sguardo felpato (Hard

Trafikk), bassi dub e levare reggae/dance hall (Bobla) nonché giochetti in

bassa fedeltà (la techno sotto formalina di Knas e Knekkebrød che fanno

molto Mille Plateaux).

Non ho studiato - ci dice - e creare musica è per me come scolpire suoni oppure

26

come farsi un piatto di pasta. La mia preferita sono le penne all’arrabbiata.

Fai il soffritto, metti il sugo, aggiungi le spezie e mescoli. Allo stesso modo una

mia traccia nasce da un ritmo, dai claps, oppure da qualche suono catturato

strutturato in loop a cui aggiungo un sacco di delay…

I l gap e la seconda

L a space disco

ondata cosmica norvegese .

In pratica, quella dell’album è una tracklist in sintonia con la Smalltown

Supersound, l’etichetta per la quale l’amico Kim disegna anche le copertine

(quella di Kokning è sua) e dove Bjorn si accaserà sei anni dopo. Il motivo

del gap, il biondo, stando a quanto ci ha raccontato al telefono, lo attribuisce alla quasi banca rotta di Tellé, ma è molto più probabile che ci sia

dell’altro che non è dato sapere. La pausa di riflessione è tuttavia soltanto

a livello compositivo. Bjorn infatti compare in un’ottima compila come dj

curator. L’album s’intitola senza troppa fantasia Nordic Chill ed esce per la

serie World di Dj Magazine e, oltre ai consueti tocchi cosmic, troviamo un

interessante e piuttosto inedito taglio black (percussioni scure, hip hop)

che Torske ama fin dagli Ottanta. Ottanta vissuti veramente e a tutto campo i suoi, la cui riscoperta sta diventando la base per un giovane Prins Thomas le cui tracce qui presenti sono tra le prime da lui composte. Bjorn è

stato il primo talent scout della nuova, autoproclamata, scena space disco

che avrà in Lindstrøm, lo stesso Thomas, Todd Terje e Fenomenon il proprio

epicentro.

E basta sentirli quei dischi, quell’onda di felpata dance è senz’altro figlia di

Torske e si farà conoscere e riconoscere a livello internazionale molto di più

di quanto lui ed Erot erano riusciti a fare con la skrangle. Nel 2005, i producer Space Disco sforneranno una compila manifesto Prima Norsk 3 - The

Space Disco Edition e un primo long playing firmato dagli autori della situazione Lindstrøm e Prins Thomas con il primo, su un piano propriamente dancefloor, a diventare il più richiesto remixer del biennio 2005-2006

- M.A.N.D.Y. (I Feel Space, 2005 su Body Language Vol.1), LCD Soundsystem

(Tribulations, 12” su DFA, 2005) e Franz Ferdinand (I’m Your Villain 12” su

Domino, 2006).

In quel biennio Bjorn è assente, pubblica un 12” con Crystal Bois, As’besto

(Sex Tags Mania, 2006) ma è praticamente introvabile e una dichiarazione

di Prins Thomas apparsa su Fact Magazine in quel periodo riassume come

meglio non si potrebbe la situazione: “Se potessi cavarlo fuori dalla caverna

per un secondo, non ci penserei due volte a fargli pubblicare della nuova musica”.

H omebaked

house

Smalltown Supersound ha sempre avuto a cuore i talenti del suo Paese

e offre un contratto a Bjorn nel 2006. L’agognato seguito di Trøbbel, Feil

Knapp, esce l’anno seguente e quel trentenne che ha mancato di proposito l’intercity della space disco continua da dove lo abbiamo lasciato, da un

percorso personale fuori dalle mode e dagli schemi, eppure così tangente

ad essi; con un sound che tende ancor più alla soundtrack immaginaria di

Eno-iana memoria, ma invece di cercare la catarsi si fa collettivo.

L’opener del disco, Hemmeling Orkester, è pura glassa all’ananas (Synphonie) tra Kraftwerk e Michael Rother, lo stesso terreno in cui Be Invisible

Now, Jonas Reinhardt e Expo ’70 si muoveranno di lì a poco, lo stesso

27

krautismo virato cosmic parente di quell’altro che così tanto ha ispirato la

cricca DFA a inizio Duemila, quella stessa mentalità che Bjorn è pronto a

non trasformare in ortodossia.

Quando compongo spesso immagino dei personaggi immaginari di una band

suonare gli strumenti, e di ognuno creo le personalità a seconda degli strumenti che utilizzano. Può suonare un po’ schizofrenico, ma penso sia una buona idea per la dinamica della composizione. Essere soli nel processo creativo

è limitante, spesso mi rende cieco su quello che vorrei invece realizzare (The

Wire #321).

Come nel precedente lavoro, la tracklist è varia come non mai, spazia avanti

e indietro negli archivi della memoria, soprattutto ci si respira maggiore

organicità e spettro strumentale più variegato. Bjorn suona tutto da solo

ma si fa anche aiutare da alcuni amici come i Kaptein Kaliber (John Hegre,

David Aasheim) e Jørgen Træen (ovvero Sir Dupermann, Toy).

E’ come ‘aspetta un attimo sto registrando…’ e poi loro bussano di nuovo

dicendomi ‘ho portato un banjo posso unirmi?’ e io ‘ma certo!’

Lo spirito rilassato da comune hippie di flat mates è evidente negli amati

tagli dub di due tracce dal sapore hauntologico: la prima ironica e basata su un videogame per Commodore 64 (Spelunker), l’altra ancor meglio

- veramente eccellente - nel mescolare umori Ghost Town marca Specials

sciogliendoli in un motivetto soundtrack nostrano, piano, tromba, pizzichi

di corde e oculatissimi riverberi lunari (Kapteinens Skjegg). Grace Jones fondeva dub e disco come pochi negli Ottanta, ci dice Bjørn senza remore.

E lo scivolo spaziale? C’è ancora, ma è subliminale: Hatten Passer, sotto una

struttura Roland pop à la Inner City, nasconde l’exotica spaced out di Piero

Umiliani immersa in calde, concrete, percussioni post-Can. In questa traccia, in particolare, degno di nota è pure l’elemento kitsch, un liet motiv per

fischiettio da boyscout parente dei recuperi che Luke Vibert sta (ri)riportando alla ribalta nella scena elettronica proprio nello stesso periodo. Poi

c’è tutta la corrente summery e post-lounge novanta: Loe Bar, è pre-glo a

tutti gli effetti (ma perché è ambient house 92), Moliekalas, assaggia tropicalismi che diresti Vampire Weekend, God Kveld, si muove tra disco music

e svago eighties, Fembussen Hjem punta ancora sui sixties italiani.

Feil Knapp non è un album elettronico, sono soltanto due le tracce che

suonano tali e a ben vedere sono costruite su campionamenti e loop riconducibili alla folktronica (Tur I Maskinparken e Orkenrotta) o al sound di Toy,

il progetto dell’amico Træen. E’ sicuramente un album di vintagismo tasti

eristico, ma non è un’operazione citazionista come se ne sono viste tante

nei ’00, compresa l’ultima, deludente, fase di Mental Overdrive di Per Martinsen. E’ hauntology e lo sarà sempre più.

H aunted

quale l’elemento acustico e il suo riverbero diventano fondanti, dove c’è, se

vogliamo, più chitarra e l’essenzialità rappresenta il vero valore.

Più che negli album sono legato al suono dei 12’’ e dei vinili. Penso sempre a

come potrebbe suonare quello che sto facendo su vinile e Kokning è stato pensato su quattro lati di musica, dunque da due 12’’.

Dietro la calzantissima metafora del titolo dell’album - Kokning significa

cucinarsi il pesce appena pescato, ovvero farsi le cose da sé, slow food a

proprio modo - Bjorn ancora una volta è oltre se stesso, dentro il passato,

proiettato in un mondo parallelo che l’etichetta discografica si diverte a

catalogare come una versione disco di Moondog (il compositore-barbone

cieco che fa capolino negli intarsi della traccia finale Furu). Ugualmente si

potrebbe osservare l’album dall’angolazione hauntologica riferendola però

all’house, una modalità di rivivere il passato che ci rimanda anche al lavoro

di Ariel Pink sempre nell’epoca Reagan. Oppure come una narrazione tangente a certe eteree autorialità wave tipo Durutti Column.

Del resto, Torske ora è ancor più libero di pensare a sé, sicuro che le persone

che contano si sono accorte di lui. Sunburned Hand of the Man, Crimea X,

Big Robot gli chiedono remix. Lindstrøm pure e lo tratta come un maestro.

La sua musica è cercata per installazioni sonore e lui stesso si cimenta con

una band per suonare dal vivo e non più soltanto come dj. Bjorn Torkse

è un patrimonio indispensabile per chi ama la musica di confine. Quella

che non cerca clamori. Che si presentata in spoglie casual per scremare gli

avventori e non pensa di farti vedere una luna che, a ben vedere, da lassù

si vede eccome.

graffitti

L’aspetto più affascinante di Bjørn Torske è il lavoro di sintesi, quel distillare fascinazioni in maniera apparentemente svagata che da soundtrack

finiscono per diventare narrazione post-moderna, in pratica folk. Un unico

linguaggio dove tutti i nati a partire dai Settanta possono sentirsi a casa,

tanto al Nord quanto a al Sud del mondo, come fu per il rock per i loro padri. Un mondo ascritto e vissuto fin dalla nascita di suoni analogici e primi

videogame.

Il lavoro di ripresa delle sonorità con cui lo stesso Torske è cresciuto sublima

nel recente Kokning, album registrato in un seminterrato senza finestre nel

28

29

Coldcut

—We Love Ninja Tune—

Drop Out

Venti candeline da spegnere sulla

torta per i Coldcut, fondatori e

PR della bisnonna del panorama

underground-electro-hop UK

Testo: Marco Braggion

T

empo di anniversari, tempo di compleanno

ventennale in casa Ninja Tune. L’etichetta

simbolo del downtempo e dell’hip-hop underground britannico da mesi posta e-mail

con link a dischi, EP, singoli e paraphernalia per i fan

più incalliti, ma anche solo per i curiosi dell’ultima

ora. In più, da qualche mese circola un box commemorativo che non guarda al passato con inutili ristampe e lacrimucce di coccodrillo e fa il punto della

situazione now, presentando i nomi più innovativi

della scena. Sdoganata dal suo passato chill-out, la

Ninja con la Warp (che guardacaso proprio l’anno

scorso ha celebrato pure il suo ventennale) rimane