10/28/2014

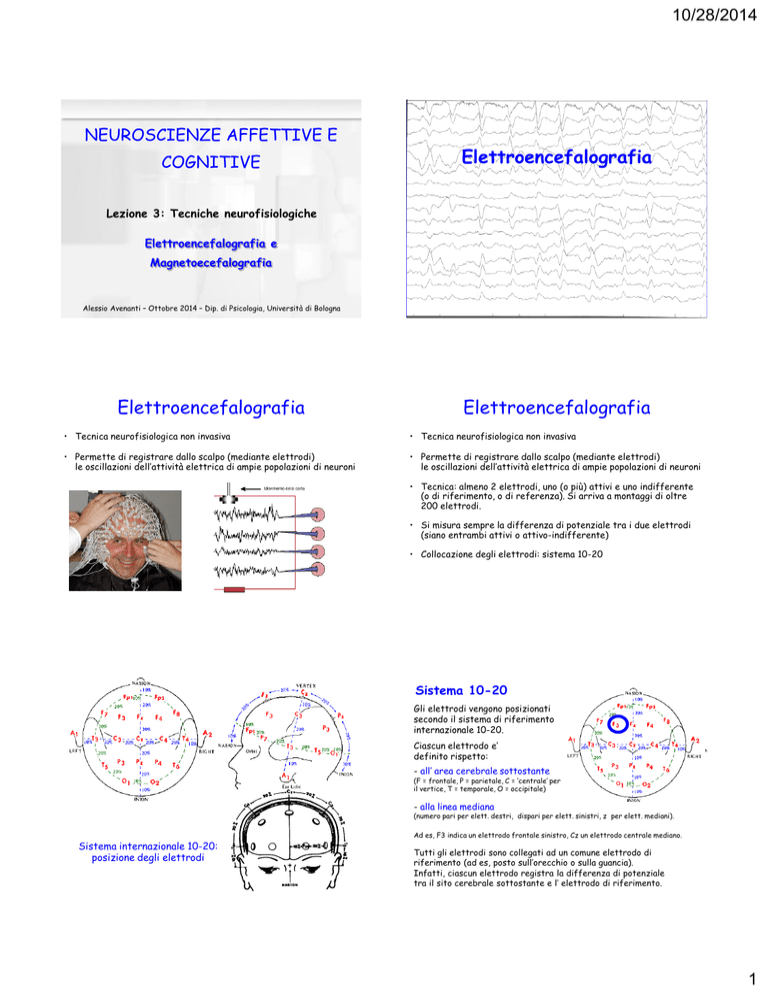

NEUROSCIENZE AFFETTIVE E

COGNITIVE

Elettroencefalografia

Lezione 3: Tecniche neurofisiologiche

Elettroencefalografia e

Magnetoecefalografia

Alessio Avenanti – Ottobre 2014 – Dip. di Psicologia, Università di Bologna

Elettroencefalografia

Elettroencefalografia

• Tecnica neurofisiologica non invasiva

• Tecnica neurofisiologica non invasiva

• Permette di registrare dallo scalpo (mediante elettrodi)

le oscillazioni dell’attività elettrica di ampie popolazioni di neuroni

• Permette di registrare dallo scalpo (mediante elettrodi)

le oscillazioni dell’attività elettrica di ampie popolazioni di neuroni

• Tecnica: almeno 2 elettrodi, uno (o più) attivi e uno indifferente

(o di riferimento, o di referenza). Si arriva a montaggi di oltre

200 elettrodi.

• Si misura sempre la differenza di potenziale tra i due elettrodi

(siano entrambi attivi o attivo-indifferente)

• Collocazione degli elettrodi: sistema 10-20

Sistema 10-20

Gli elettrodi vengono posizionati

secondo il sistema di riferimento

internazionale 10-20.

Ciascun elettrodo e’

definito rispetto:

- all’ area cerebrale sottostante

(F = frontale, P = parietale, C = ‘centrale’ per

il vertice, T = temporale, O = occipitale)

- alla linea mediana

(numero pari per elett. destri, dispari per elett. sinistri, z per elett. mediani).

Sistema internazionale 10-20:

posizione degli elettrodi

Ad es, F3 indica un elettrodo frontale sinistro, Cz un elettrodo centrale mediano.

Tutti gli elettrodi sono collegati ad un comune elettrodo di

riferimento (ad es, posto sull’orecchio o sulla guancia).

Infatti, ciascun elettrodo registra la differenza di potenziale

tra il sito cerebrale sottostante e l’ elettrodo di riferimento.

1

10/28/2014

Genesi del segnale EEG

Genesi del segnale EEG

• L’EEG permette la registrazione delle variazioni di potenziale

elettrico generate da ampie popolazioni di neuroni.

• Misura il flusso di corrente extracellulare generato dalla somma

spazio-temporale di potenziali post-sinaptici (eccitatori e inibitori).

• I potenziali post-sinaptici contribuiscono alla genesi del segnale EEG

in misura maggiore dei potenziali d’azione poiché sono più lenti e

quindi possono sommarsi più efficacemente.

• Genesi del flusso di corrente: soprattutto III e V strato della

corteccia cerebrale (cellule piramidali)

• Le cellule piramidali del III e V strato sono coinvolte nella genesi del

segnale a causa della disposizione dei dentriti che è perpendicolare

(radiale) alla superficie della corteccia cerebrale. Questa

disposizione ordinata permette la sommazione spazio-temporale dei

potenziali post-sinaptici

Genesi del segnale EEG

Corteccia Cerebrale (giro o circonvoluzione)

Per definizione tra due punti a

diverso potenziale elettrico in un

mezzo conduttivo (il cervello)

fluisce una corrente elettrica.

I strato

ramo del

dendrite

apicale

soma

linee del flusso

di corrente

extracellulare

esternamente alla cellula,

aumenta il numero di

cariche negative.

II strato

III strato

Potenziali post-sinaptici: ioni

positivi entrano nella cellula

(corrente transmembranosa).

input

sinaptici

eccitatori

assone

dendrite

basele

Modello a Singolo Dipolo

Questa negatività esterna

crea un flusso di corrente

extracellulare

Elettroencefalografia

ATTIVITÀ SPONTANEA (RITMI)

ATTIVITÀ EVOCATA (POTENZIALI EVOCATI)

Dipolo = separazione di cariche elettriche positive e negative

2

10/28/2014

Ritmi EEG

Ritmi EEG

Caratterizzati da Ampiezza

(voltaggio) e Frequenza

Passando dallo stato di

veglia a quello di sonno e

coma, le onde EEG

diventano progressivamente

più ampie e meno frequenti.

FREQUENZA

Ritmi EEG

AMPIEZZA

Gamma > 40 Hz

< 1 μV

Beta 13-30 Hz

1-5 μV

Alpha 8-13 Hz

5-15 μV

Theta 4-7 Hz

10-50 μV

Delta < 4 Hz

50 μV

Ritmi EEG

Ritmi EEG

Analisi quantitativa: l’analisi di frequenza (o analisi spettrale)

Analisi quantitativa: l’analisi di frequenza (o analisi spettrale)

Si parte dal segnale EEG

registrato su diversi canali:

Segnale caratterizzato da

ampiezza e frequenza.

Quanto è presente un certo

ritmo (ad es. alpha) all’interno

del segnale?

Si divide il tracciato EEG in

epoche (finestre temporali) di

una certa durata fissa.

Si applica un algoritmo

matematico al segnale EEG

presente all’interno dell’epoca

(Trasformata di Fourier)

La funzione di una variabile (il voltaggio in

funzione del tempo) viene espressa come

una serie di armoniche di onde sinusoidali

con diverse frequenze. Mediante

l’algoritmo si calcola quanto sono presenti

queste frequenze nel segnale.

3

10/28/2014

Ritmi EEG

Visualizzazione della potenza media di una

banda di frequenza sotto forma di mappa

della distribuzione spaziale dell’attività EEG

Analisi quantitativa: l’analisi di frequenza (o analisi spettrale)

A partire dallo spettro di potenza

calcolato per ciascun elettrodo, è

possibile creare delle mappe funzionali

dei ritmi EEG.

Dalla Trasformata di Fourier si

stima lo Spettro di Potenza

In sostanza si rappresenta graficamente

la potenza media di un certo ritmo (o

banda di frequenza). Nell’esempio un

ritmo theta (banda: 3,5-5 Hz). I diversi

colori rappresentano diversi valori di

potenza del ritmo theta.

Lo Spettro di Potenza è una

misura della potenza media

contenuta nel segnale in

corrispondenza di ciascuna delle

frequenze contenute nel segnale

stesso

Si può calcolare una mappa per ciascuna

condizione sperimentale che prevede il

paradigma e calcolare delle mappe

statistiche di contrasto tra due

condizioni (come nella PET o fMRI).

Alla fine si ottiene una misura

della potenza media per una

banda di frequenze (ad es.alpha)

Elettroencefalografia

ATTIVITÀ SPONTANEA (RITMI)

ATTIVITÀ EVOCATA (POTENZIALI EVOCATI)

Potenziali Evocati (PE)

Potenziali Evento-Correlati

(ERP, Event-Related Potentials)

I PE rappresentano modificazioni del segnale EEG che

fanno seguito ad un evento (ad es uno stimolo visivo).

Rappresentano la RISPOSTA EEG MEDIA CORRELATA

NEL TEMPO ALL’EVENTO.

I PE riflettono l’attività sincrona (nel tempo) di un ampio

numero di neuroni che rispondono alla presentazione

dello stimolo e sono coinvolti nella sua elaborazione

(stimulus information processing).

Cuffia con

elettrodi

Schermo di protezione

Stimolo

visivo

Mentoniera

Tasti per la risposta

4

10/28/2014

Sistema 10-20

Sistemi ad alta densità di

elettrodi (64 -128 - 256).

Potenziali Evocati (PE)

Potenziali Evento-Correlati

(ERP, Event-Related Potentials)

I PE rappresentano l’attività media EEG che si registra in

concomitanza alla stimolazione e al compito cognitivo

somministrato al soggetto.

Il singolo PE indotto da uno stimolo è un segnale molto

piccolo (dell’ordine di pochi μV), mascherato dall’attività

globale del cervello (ritmi EEG, dell’ordine di decine di μV)

e deve essere estratto dal rumore di fondo per risultare

visibile.

Questa operazione di estrazione avviene grazie ad un

processo detto di AVERAGING (average = media).

Potenziali Evocati (Event-Related Potentials o ERP)

Tecnica dell’ Averaging

Tecnica di soppressione statistica del

rumore di fondo. Migliora il rapporto

Segnale/Rumore. Consiste nel:

1) Registrare numerose volte (anche + di

1000 ripetizioni) l’attività EEG dopo la

presentazione dello stimolo;

2) Eseguire la media aritmetica

(averaging) delle diverse ripetizioni.

Poiché l’EEG di fondo varia in modo

casuale, esso tende a zero nella media.

Variazione specifica del segnale EEG in seguito ad uno

stimolo (o ad un evento).

Il segnale ERP, che è time-locked allo

stimolo, emerge dal rumore di fondo

all’aumentare delle ripetizioni.

Teoria dell’ Averaging

5

10/28/2014

EEG: variazioni del potenziale elettrico registrate sullo

scalpo, la cui ampiezza varia da -100 a + 100 mV, e la cui

frequenza raggiunge i 40 Hz (Hz = numero di cicli al

secondo) o più.

Gli ERP registrati dallo scalpo rappresentano l’attività

neurale all’interno del cervello.

Tale attività riflette i processi nervosi sensoriali, motori

e/o cognitivi, correlati allo stimolo.

Gli ERP riflettono processi 1) “evocati” e 2) “invocati”:

ERP: risposte cerebrali (misurate come variazione del

segnale EEG) di pochi mV ‘legate nel tempo’ (time-locked)

allo stimolo.

- Processi sensoriali evocati dallo stimolo fisico (precoci);

La registrazione degli ERP comincia circa 100 ms prima e

terminano circa 1000 msec o più dopo la presentazione di

uno stimolo.

- Processi cognitivi (più tardivi) che dipendono dal compito in

cui il soggetto è impegnato (ad es. prestare attenzione ad una

posizione spaziale).

- Processi legati alla preparazione ed esecuzione motoria;

ERP precoci

ERP tardivi

(elaborazione + sensoriale)

(elaborazione + cognitiva)

Gli ERP sono definiti dalla:

- Polarità dell’ onda (+ o -);

- Latenza temporale (misurata dall’inizio dello stimolo);

- Distribuzione sullo scalpo (F, P, O, T).

- Ampiezza (misurata in Volt);

msec

msec

msec

Le onde componenti il segnale ERP sono

contraddistinte da:

- una lettera N o P, che ne indica la polarità

(N se il picco e’ rivolto in alto, P in basso);

Gli ERP registrati sullo scalpo sono correlati in modo complesso alle

strutture nervose sottostanti (una deflessione registrata da un elettrodo

parietale sinistro, non necessariamente è riconducibile all’ attività di

neuroni nel lobo parietale sinistro).

Tuttavia, esistono modelli matematici che tentano di correlare ERP

registrati in superficie (scalpo) e sedi di attivazione all’ interno del

cervello, producendo delle mappe di attivazione come quelle mostrate in

figura.

- un numero, che ne indica la latenza.

Ad esempio, l’onda P3 o P300 rappresenta un’onda

a polarità positiva (picco rivolto in basso) e latenza

di circa 300 msec.

6

10/28/2014

Confronto con altre tecniche di visualizzazione

funzionale

- elevata capacità di risoluzione temporale;

- scarsa risoluzione spaziale:

ERP riflettono la somma dell’attività elettrica di numerosi

neuroni che rispondono in modo sincrono dopo lo

stimolo.

I neuroni che rispondono allo stimolo con attività sincrona

possono essere localizzati in più di una regione

cerebrale.

La distribuzione di ERP osservata in superficie può

essere dovuta ad un infinito numero di combinazioni di

aree attive entro il cervello.

Vantaggi e Svantaggi degli ERP

Vantaggi:

- Ottima risoluzione temporale (accuratezza circa 1 msec)

- Basso costo e semplicita’ della tecnica

- Molte componenti ‘periferiche’ e ‘centrali’ degli ERP sono

note (P300, N400)

- Poco invasivi

Svantaggi:

- Risoluzione spaziale molto povera

- Necessità di numerose prove per estrarre i potenziali

- Numerosi artefatti, soprattutto dovuti ai movimeneti oculari

(ammiccamento) e allo stato di tensione dellla mandibola

Magnetoencefalografia

MAGNETO-ENCEFALOGRAFIA

Magnetoencefalografia

Ad ogni campo elettrico corrisponde un campo magnetico

con linee di flusso perpendicolari al campo elettrico

7

10/28/2014

Campi magnetici e correnti elettriche registrate

da MEG e EEG

MEG

EEG

V

Correnti ioniche

intracraniche

Magnetoencefalografia

Magnetoencefalografia

Il campo magnetico associato al

flusso di correnti ioniche

intracraniche è molto debole

(dell’ordine di decine di femtoTesla circa 1 milione di volte più

piccolo del campo magnetico

terrestre).

Dallo scalpo è possibile registrare i campi magnetici associati

alle correnti ioniche parallele alla superficie cranica

Magnetoencefalografia

È possibile registrarlo solo

grazie ad un sistema di

detettori (SQUIDs) molto

sofisticato.

Magnetoencefalografia

Uno SQUID (Superconduttore

ad interferenza quantica)

consiste in una spirale

superconduttiva immersa

nell’elio liquido ad una

temperatura di circa -269°

(ridottissima resistenza

elettrica).

Lo SQUID rileva il campo

magnetico indotto dalle

correnti elettriche cerebrali e

lo trasforma in un segnale

elettrico (con voltaggio).

È il sistema più sensibile ai

campi magnetici mai inventato.

8

10/28/2014

Magnetoencefalografia

• Analizzando la distribuzione dei campi magnetici è possibile

stimare la localizzazione della sorgente grazie ad un modello

matematico e sovrapporla ad una MRI

• Alta risoluzione sia spaziale (2 - 3mm) sia temporale (<1ms).

• La MEG permette una stima della sorgente, dell’orientamento e

dell’intensità dell’attività elettrica intracerebrale.

• Il vantaggio rispetto all’EEG è quello di consentire, oltre ad una

maggiore risoluzione spaziale, l’estrazione di segnali relativamente

non distorti dagli strati tessutali che si frappongono tra il

generatore intracerebrale e la superficie dello scalpo (per esempio,

fluidi cerebrospinali, meningi, ossa craniche). Grazie alla

localizzazione dei generatori dell’attività cerebrale, la MEG

permette la costruzione di mappe funzionali del cervello,

parzialmente paragonabili a quelle ottenute con la PET ma con una

migliore risoluzione temporale.

Localizzazione

di generatori

Campi evocati

Vantaggi e Svantaggi di EEG e MEG

Vantaggi:

- Misurano direttamente l’attività dei neuroni

- Ottima risoluzione temporale (accuratezza circa 1 msec)

- Metodi non-invasivi

- Non necessario metodo sottrattivo tra condizioni (vedi fMRI e PET)

- EEG: basso costo, ampia conoscenza di alcune componenti

Svantaggi:

- Modesta risoluzione spaziale (soffrono della non-unicità del

“problema inverso”: localizzare anatomicamente un generatore di

attività)

- Necessità di numerose prove per estrarre i potenziali

- Sensibile ad artefatti

- MEG: Alto costo (ma minore di fMRI)

9