Dalla mera parità di trattamento all’eguale considerazione e rispetto: qualche

caveat sulle azioni positive

Luca Giacomelli

(Assegnista di ricerca in diritto costituzionale e comparato, Università di Milano-Bicocca)

([email protected] / [email protected])

1. Premessa – 2. Un’idea che proviene da lontano: la nascita delle affirmative actions negli Stati Uniti – 2.1 Segue. Il

modello europeo di tutela antidiscriminatoria e di azione positiva – 3. Le azioni positive nell’ordinamento italiano. Una

breve sintesi – 4. Alcuni casi emblematici. Il riequilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate

tra imposizione e merito – 4.1 Segue. L’altalena giurisprudenziale delle quote rosa in politica – 5. Gli effetti collaterali e

quelli benefici delle azioni positive: purché gli uni non superino gli altri

1. Premessa

Sebbene molti diritti siano stati conquistati e molti obiettivi siano stati raggiunti dalle donne

e per le donne, anche grazie al lavoro e alle battaglie dei movimenti femministi “storici”1, non vi è

dubbio che la condizione delle donne rimanga ancora fortemente precaria e la tutela delle specificità

delle donne sia ancora in via di evoluzione. Ancora oggi, anche nei paesi più ricchi e

industrializzati, le donne continuano ad aver maggiori difficoltà di accesso all’istruzione, alle cure

mediche, ai lavori più qualificati e retribuiti, alle cariche politiche, a lavorare più degli uomini ed

essere pagate meno, a subire violenze e sopraffazioni riconducibili al solo fatto di essere donne, a

non essere pienamente padrone del loro corpo. Sembra quasi un paradosso: riguardo ai diritti delle

1

La problematizzazione della differenza da parte dei movimenti femministi (e non soltanto loro), soprattutto a partire

dagli anni Settanta del secolo scorso, ha aperto una riflessione sul principio di eguaglianza di genere e, oltre a questo,

sul modo stesso di concepire il diritto. Data la varietà e complessità degli orientamenti e indirizzi che innervano il

fenomeno del femminismo, l’argomento potrebbe essere affrontato da diversi punti di vista. Uno di questi è il dilemma

tra eguaglianza e differenza, una controversia che ha certamente caratterizzato l’intera storia del femminismo, in

un’oscillazione irrisolta, ancorché fortemente conflittuale, tra rivendicazioni di eguaglianza e affermazioni di

differenza, tra la richiesta di ‘diritti uguali’ (agli uomini) e quella di ‘diritti delle donne’. Il panorama del pensiero

femminista è particolarmente variegato sia nel suo sviluppo storico, sia nelle sue configurazioni attuali e il solo certo

denominatore comune delle sue numerose correnti è l’impegno per il miglioramento della condizione femminile. La più

comune periodizzazione dei movimenti femministi distingue una ‘prima ondata’, riferita al movimento delle

suffragettes e alle campagne femministe di fine Ottocento e prima metà del Novecento, una ‘seconda ondata’,

sviluppatasi alla fine degli anni Sessanta e incentrata sulla problematizzazione della differenza sessuale come origine di

tutte le differenze e, infine, una ‘terza ondata’, più radicale, decostruzionistica, forse la più controversa tra tutte le

correnti femministe, che si sviluppa sul finire del Novecento. Rispetto all’oggetto del nostro studio, si può dire che la

prima ondata del femminismo rivendichi l’eguaglianza delle donne rispetto agli uomini, la seconda la differenza,

profonda, della donna rispetto all’uomo e l’ultima fase l’irriducibile eterogeneità e molteplicità che contraddistingue sia

uomini che donne, tanto da voler superare quelle stesse categorie. Si vedano, tra gli altri, F. RESTAINO - A. CAVARERO,

Le filosofie femministe, Paravia, Torino, 1999; C. BEASLY, What is feminism? An introduction to feminist theory, Sage

Publications, St. Leonard, 1999; S. GAMBLE, The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism, Routledge,

Oxford, 2001; C.A. MACKINNON, Difference and Dominance: on Sex Discrimination, in Femminism Unmodified:

Discourses on Life and Law, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1987; id., Toward a Feminist Theory of the

State, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1989; Substantive Equality: A Perspective, in 96 Minn. Law Rev.,

n.1, 2011-2012.

1

donne in tutto il mondo occidentale la legislazione ha raggiunto i livelli più avanzati, eppure mai

come in relazione a questi diritti le garanzie giuridiche sono rimaste sulla carta. È una storia di

successi giuridici e di sconfitte sociali2. In effetti, nonostante siano state bandite quasi del tutto le

norme che discriminavano negativamente o escludevano specificatamente le donne dal pari

godimento dei diritti civili, politici e sociali, non è ancora possibile affermare che l’eguale titolarità

di diritti corrisponda a una materiale effettività del loro esercizio. In altri termini, siamo ancora ben

lontani da quel diritto ad essere trattati as equals3, cioè da quel diritto a che siano accordati a tutti,

in quanto esseri umani, uguali considerazione e rispetto.

È evidente, quindi, che la mera parità di trattamento non assicura l’eguaglianza: le riforme

del diritto (di famiglia, del lavoro), le politiche delle pari opportunità e le trasformazioni sociali (la

crisi del patriarcato, la redistribuzione dei ruoli e delle competenze) hanno sicuramente prodotto

effetti positivi per le donne e scosso duramente il sistema giuridico-politico-economico fondato sul

dominio maschile ma non sono riuscite ad arrivare alla radice culturale del problema, non sono state

in grado di eliminare la subordinazione del genere femminile, non sono state capaci di sbloccare le

potenzialità espansive dell’autodeterminazione delle donne. Il tema delle azioni positive e, più in

generale, del diritto antidiscriminatorio si inserisce proprio all’interno di questa riflessione critica:

l’utilizzo di questi strumenti per assicurare la parità di genere rende o meno giustizia a un principio

di eguaglianza che, andando oltre alla dimensione formale, intenda configurarsi come l’eguale

diritto alle proprie differenze4, che fanno di ciascuna persona un individuo diverso dagli altri e di

ogni individuo una persona come tutte le altre? La risposta, sebbene non del tutto negativa, non è

nemmeno positiva.

Lo sforzo di attribuire un significato e un contenuto condivisi a un principio non autonomo,

e certamente controverso, come quello dell’eguaglianza, si è riversato in quel complesso di norme

che vanno sotto il nome di diritto antidiscriminatorio. L’affermarsi della tutela antidiscriminatoria,

sebbene abbia permesso di conquistare benefici e diritti prima del tutto preclusi, ha tuttavia spostato

tutta l’attenzione intorno alle nozioni di discriminazione e parità di trattamento, tralasciando i

problemi sistemici, e in larga parte culturali, legati alla subordinazione, all’esclusione e

2

Si vedano, per esempio, i report ufficiali condotti a livello di Unione europea e, in particolare, La politica

sull’uguaglianza di genere in Italia, redatto per conto del Parlamento europeo, Bruxelles, 2014. Dati consultabili

all’indirizzo web: Si veda http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index#/?country=IT, ultimo accesso 30 agosto

2016.

3

Così R. DWORKIN, Virtù sovrana. Teoria dell'uguaglianza, trad. it. a cura di G. Bettini, Feltrinelli, Milano, 2002 e P.

BARKER, A.B. ATKINSON, R. DWORKIN, Living as Equals, Oxford University Press, Oxford, 1996.

4

Faccio propria la definizione di ‘eguaglianza sostanziale’ proposta da L. FERRAJOLI, La differenza sessuale e le

garanzie dell’eguaglianza, in Democrazia e diritto, 33, n. 2, 1993, pp. 49-73 e da L. GIANFORMAGGIO, Eguaglianza,

donne e diritto, Il Mulino, Bologna, 2005.

2

all’oppressione5. Inoltre, l’uso ambivalente e, talvolta, politico del paradigma antidiscriminatorio ha

suscitato non poche perplessità sulla sua efficacia nell’appianare le disuguaglianze e nel perseguire

il valore dell’eguale considerazione e rispetto, perplessità che chiamano in gioco la logica e il

funzionamento stessi del diritto antidiscriminatorio, divenuto oggi l’estrinsecazione se non unica,

sicuramente dominante, del principio giuridico di eguaglianza. In effetti, tale declinazione

dell’eguaglianza porta con sé alcuni effetti collaterali

6

allorché, fondandosi su rigide

categorizzazioni e su un trattamento decontestualizzato e semplificato delle differenze, tende a

riaffermare la “devianza” e l’“inadeguatezza” del soggetto bisognoso di tutela rispetto ad uno

standard di “normalità”, assunto implicitamente come modello desiderabile a cui aspirare7. È una

tutela che tende all’omologazione del “non eguale” al fine di consentirgli l’accesso a un insieme di

diritti e privilegi da cui altrimenti rimarrebbe escluso, ma che non intacca le radici delle

disuguaglianze, originate dalla sistemica subordinazione e svalutazione di alcuni gruppi e categorie

sociali. Per certi versi, è un modello di tutela che rischia, addirittura, di trasformarsi in un

boomerang a svantaggio proprio di coloro che vorrebbe proteggere, specialmente quando si tratta di

rimettere in discussione le relazioni di potere e le rigide classificazioni su cui il diritto occidentale si

fonda.

Lo studio delle politiche sulle pari opportunità tra donne e uomini e degli strumenti giuridici

che sono stati utilizzati per implementarle nei diversi ambiti della vita sociale, dal lavoro alla

politica, offre un’irrinunciabile occasione per svolgere tali riflessioni critiche. E proprio sulle azioni

positive, sulla loro efficacia e sulle loro conseguenze all’interno dell’ordinamento, sociale prima

ancora che giuridico, si concentreranno i paragrafi che seguono, ripercorrendone brevemente la

genesi e la diffusione ed esaminando alcuni tra i casi più emblematici.

5

Cfr., tra gli altri, T. PITCH, Tess e io. Differenze e disuguaglianze nella differenza, in Ragion Pratica, n. 2, 2004, C.A.

MACKINNON, Reflections on Sex Equality under the Law, in Yale Law Journal, 1991, pp. 1281-1328, e M. MINOW,

Making all the difference. Inclusion, exclusion, and American law, Cornell University Press, Ithaca-London, 1990.

6

Mi permetto di rinviare a L. GIACOMELLI, Diffidando dell’eguaglianza. Gli effetti collaterali della tutela

antidiscriminatoria, in corso di pubblicazione.

7

Il termine «discriminazione» che, nella sua accezione più ampia, altro non significa che «distinzione»,

«differenziazione» (e, quindi, in questo senso ogni norma per definizione discrimina), acquisisce una valenza del tutto

diversa quando si confronta con il principio di eguaglianza, nel momento in cui lo si interpreta in termini di sameness:

discriminare diventa, infatti, trattare certi soggetti o certi comportamenti diversamente (cioè peggio) di altri e ciò sulla

base di una valutazione negativa del loro specifico essere, della loro natura o del loro ruolo o posizione sociale.

Pertanto, «discriminati» saranno coloro che, per una qualsiasi ragione, sono considerati diversi nel senso valutativo del

termine, cioè devianti, non conformi e, pertanto, inferiori, rispetto al modello di riferimento. Soltanto in questa

accezione ha senso dire che la norma X opera una discriminazione «contro» il soggetto Y, in quanto assegna a quel

soggetto un trattamento diverso e peggiorativo rispetto a quello riservato al modello di riferimento che rappresenta tanto

l’entità paragonata quanto il criterio di paragone. La norma, quindi, che attribuisse una retribuzione inferiore, a parità di

mansioni, alla lavoratrice donna rispetto al lavoratore uomo risulterebbe sì discriminatoria e, perciò, vietata, ma questo

sulla base di un giudizio valutativo che implicitamente assume il lavoratore uomo anche come standard di riferimento

del confronto. La differenza del soggetto Y dal modello di riferimento, quindi, lo esclude dal godimento del medesimo

trattamento e, dunque, lo priva di un qualche diritto o beneficio. Cfr., in particolare, C.A. MACKINNON, Reflections on

Sex Equality under the Law, in Yale Law Journal, 1991, pp. 1281-1328, e M. MINOW, Making all the difference.

Inclusion, exclusion, and American law, Cornell University Press, Ithaca-London, 1990.

3

2. Un’idea che proviene da lontano: la nascita delle affirmative actions negli Stati Uniti

È negli Stati Uniti, segnati dalla pesantissima eredità storica e giuridica della schiavitù e

della segregazione razziale, che nasce e si afferma l’Anti-discrimination principle, quale chiave di

lettura delle clausole di garanzia del XIV Emendamento. Si tratta di un’esperienza tormentata, come

emerge dalla copiosa giurisprudenza della Corte Suprema e dal dibattito scientifico tuttora molto

acceso, che ha condotto all’affermazione della dottrina delle classificazioni “sospette” e

all’implementazione di un approccio dinamico alla revisione delle leggi, improntato alla teoria degli

scrutini differenziati, a partire dalla giurisprudenza anti-razzista e anti-segregazionista della prima

metà del Novecento. È un’esperienza, altresì, che ha condotto alla produzione della prima vera

legislazione antidiscriminatoria e alla concettualizzazione delle nozioni di discriminazione indiretta

e di azione positiva 8 . Il modello di tutela antidiscriminatoria che è venuto così delineandosi in

America è un modello che punisce prevalentemente le discriminazioni dirette e intenzionali, in un

quadro che appartiene alla sfera delle pari opportunità e della giustizia individuale e che privilegia

la dimensione formale e neutralista dell’eguaglianza. Eppure, nonostante questo approccio

formalista, è proprio negli Stati Uniti che nascono le cosiddette affirmative actions che, sebbene

mai pienamente accolte dalla giurisprudenza, nel suo asimmetrico e non lineare succedersi, hanno

rappresentato uno strumento inedito di eguaglianza sostanziale, uno strumento che «non si limita

semplicemente a inseguire il fatto, ma prova a cambiarlo, a incidere sulle strutture economiche,

sociali e culturali piuttosto che soltanto sulle strutture giuridico-formali»9.

Le affirmative actions hanno trovato talvolta il favore, ma più spesso l’opposizione, delle

corti americane che, legate a una lettura formale del principio di eguaglianza che pone tutti i

soggetti sullo stesso piano di fronte alla legge, indipendentemente dalle condizioni di partenza, le

hanno spesso etichettate come discriminazioni al rovescio e dichiarate, pertanto, illegittime. Il

ricorso a tali misure di integrazione assume come rilevanti certe caratteristiche dell’individuo

(razza, etnia, sesso) che, nella prassi invece, sono dichiarate irrilevanti sotto il profilo morale e

giuridico, in ossequio a un’interpretazione color-gender-blind della Costituzione. Ciò consente di

violare, in maniera esplicita e dichiarata, i criteri della neutralità e dell’imparzialità, riservando

alcuni posti universitari, alcune cariche lavorative o alcune quote rappresentative nelle cariche

8

Il cuore della normativa antidiscriminatoria americana è rappresentato dal Civil Rights Act del 1964, che è stato

definito da alcuni come la più importante legge sui diritti civili del Secolo scorso. Si veda, in particolare, B.L. SCHLEI –

P. GROSSMAN, Employment discrimination law, The Bureau of National Affairs, Inc., Washington, D.C, 1976 e, più

recentemente, R. POST – R. SIEGEL, Equal Protection by Law: Federal anti-discrimination legislation after Morrison

and Kimel, in 110 Yale Law Journal 441, 2000.

9

A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella

prospettiva costituzionale, Padova, Cedam, 2002, p. 74.

4

politiche a soggetti che appartengono a gruppi o categorie svantaggiati. Negli Stati Uniti, in effetti,

il dibattito attorno alla capacità dei gruppi oppressi, svantaggiati, discriminati di sottrarsi e liberarsi

dal giogo del dominio e dell’ineguaglianza, è andato catalizzandosi sull’ammissibilità o meno delle

affirmative actions, una serie di provvedimenti, come è noto, che impone di privilegiare,

nell’ammissione a corsi di istruzione, nella scelta per i posti di insegnamento, nelle assunzioni di

lavoro, nell’assegnazione degli appalti pubblici, i membri di determinati gruppi svantaggiati. Una

tecnica proattiva di lotta alla diseguaglianza, inizialmente di quella razziale e poi anche di quella

legata al genere e ad altre specifiche forme di vulnerabilità come la disabilità, che ha vissuto

momenti alterni contribuendo alla già accesa diatriba tra liberals e conservatori, tra critici (che le

descrivono come forme di reverse discriminations assolutamente inaccettabili) e sostenitori (che,

invece, le giustificano come forme di compensazione o di riparazione della discriminazione

storicamente sofferta).

In origine queste misure hanno natura coercitiva. Durante gli anni Sessanta le imprese

titolari di contratti di appalto con il Governo vengono obbligate a intraprendere dei piani di azioni

positive a vantaggio della popolazione di colore, pena la perdita dei finanziamenti pubblici di cui

avrebbero beneficiato. Si tratta di un obbligo che, aggiungendosi alla normativa antidiscriminatoria

già in vigore, segna l’inizio di un nuovo periodo di tensioni sociali. Presto la “teoria” delle azioni

positive è applicata ad altre situazioni di svantaggio, tra cui quella delle donne nel mondo del

lavoro. Negli anni Settanta compaiono le prime cause contro la discriminazione sessuale 10, per lo

più circoscritte all’ambito lavorativo. Come ogni altro atto normativo o amministrativo che

introduca delle classificazioni fondate su uno dei fattori “sospetti” o “quasi sospetti”, anche le

azioni positive devono ritenersi legittime soltanto se superano il corrispondente scrutinio di

costituzionalità poiché, assumendo come rilevante il fattore razza o il fattore genere, a prescindere

dell’intento “benevolo” della differenziazione, devono essere giustificate da un compelling state

interest e gli strumenti utilizzati per realizzare tale obiettivo devono essere proporzionati ad esso

(narrowly tailored to the achievement of that goal). Se in una prima fase, subito dopo l’entrata in

vigore del Civil Rights Act del 1964, le corti si dimostrarono più aperte verso queste misure

normative, applicando uno scrutinio di costituzionalità intermedio, sul finire degli anni Ottanta il

10

Una sentenza della Corte Suprema che legittima le azioni sul genere risale al 1987, ed è la nota Johnson v. Santa

Clara Transportation Agency. La Corte analizza un piano di azione volontaria in un’agenzia di trasporti che voleva

aumentare il numero di donne e lavoratori di minoranze etniche nelle posizioni di lavoro specializzato, tecnico e

manageriale. Il piano prevedeva la promozione, a una posizione di lavoro specializzato, di una donna tratta da un

gruppo di sette candidati. Uno degli uomini di tale gruppo, il signor Johnson, scavalcato dalla promozione, contestava il

piano perché, nonostante il suo punteggio iniziale fosse più alto di quello della donna (75 punti contro 73), quest’ultima

gli era stata preferita. La Corte, con sentenza del 25 marzo 1987, respinge la domanda e stabilisce la legittimità della

promozione della donna, poiché volta al riequilibrio delle categorie di lavoro tradizionalmente segregate. Cfr., tra gli

altri, B. BECCALLI, La politica delle quote, pp. 22-23. Vedi anche U. SCARPELLI, Classi logiche e discriminazioni fra i

sessi, in Lavoro e diritto, 1988, p. 615.

5

giudizio sulle affirmative actions mutò radicalmente. In City of Richmond v. J.A. Croson Co.11 del

1989, la Corte Suprema precisò che le azioni positive si dovevano presumere incostituzionali in

base al XIV Emendamento e che tale presunzione di illegittimità poteva essere superata solo

dimostrando l’esistenza di un prevalente interesse pubblico, quale, per esempio, l’intento di

rimediare a specifici e reiterati atti discriminatori subiti da quel gruppo a causa dell’inerzia o della

complicità dell’autore dell’azione. Ma è certamente con il caso Adarand Constructors Inc. v. Peña12

del 1995 che si ha una vera e propria inversione di tendenza e una messa in serio dubbio della

validità delle affirmative actions sul piano costituzionale. Qui, la Corte Suprema dichiarò

incostituzionale un contratto di un’agenzia federale che prevedeva incentivi per le ditte appaltatrici

che subappaltavano a imprese composte anche da membri di gruppi etnici minoritari. Tale misura

incentivante si inseriva nell’ambito dell’Executive Order 11246, emanato dal governo federale, il

quale espressamente sanciva l’utilizzo di strumenti promozionali volti a favorire l’integrazione

sociale e a smantellare la ancora persistente segregazione razziale nel sud del paese 13. L’ordinanza

governativa prevedeva, infatti, che le imprese con più di cinquanta dipendenti che partecipano ad

appalti pubblici per importi superiori a cinquantamila dollari dovessero introdurre piani di azioni

positive come condizione per intrattenere rapporti commerciali con le pubbliche amministrazioni.

Oscillante, anche se in modo meno drastico, è anche la giurisprudenza in materia di azioni

positive introdotte dai soggetti privati su base volontaria. Sebbene il Titolo VII del Civil Rights Act

non le preveda direttamente, le azioni positive appaiono in qualche modo coerenti con le finalità

della legge e, dunque, ad essa conformi. Si deve trattare di misure proporzionate, nel senso che non

devono costituire un impedimento assoluto alle opportunità dei membri del gruppo maggioritario;

tali misure, inoltre, devono intervenire laddove ci sia effettivamente uno squilibrio discriminatorio

tra gruppi sociali; e tali piani di azioni, infine, devono essere temporanei, in quanto l’obiettivo è di

porre fine a una situazione di ineguaglianza e non crearne di nuove. In questo senso, le affirmative

actions assumono principalmente una funzione risarcitoria e compensativa rispetto a precedenti

discriminazioni. In particolare, è possibile notare come la Corte Suprema applichi un diverso

scrutinio a seconda che la misura positiva sia adottata dal privato su base volontaria oppure sia

adottata da un ente pubblico: nel primo caso, infatti, la Corte valuta la legittimità dell’azione

11

City of Richmond v. J.A. Croson Co., 488 U.S. 469, 1989.

Adarand Constructors Inc. v. Peña, 515 U.S. 200, 1995. Per il Justice Scalia la Costituzione è color-blind e, pertanto,

non può esistere una razza creditrice e una debitrice di interventi pubblici e sociali. A suo avviso, le azioni positive sono

il peggior modo di perseguire l’eguaglianza, perché alimentano soltanto il pregiudizio razziale. Da questo momento in

poi tutte le azioni positive in ambito pubblico verranno sottoposte al più rigido scrutinio della Corte e ciò porrà un

notevole freno al loro utilizzo.

13

Per un esame più approfondito si vedano, fra i molti, L. ANTONIOLLI DEFLORIAN, Affirmative Action in the US: The

Legal Dimension, in E. APPELT – M. JAROSCH (a cura di), Combating Racial Discrimination: Affirmative Action as a

Model for Europe, Berg Publishers, Londra, 2000, pp. 81–109 e, sempre nel medesimo volume, A.L. ALLEN, Can

Affirmative Action Combat Racial Discrimination? Moral Success and Political Failure in the United States, pp. 3–39.

12

6

rispetto al parametro del Titolo VII e applica uno scrutinio intermedio; nel secondo caso, invece, il

parametro di riferimento è l’Equal Protection Clause e, dunque, la Corte non può che applicare lo

strict scrutiny, essendo in gioco una delle classificazioni “sospette”.

La concezione delle pari opportunità come possibilità di eccezione al principio di parità di

trattamento, attraverso l’attuazione di azioni positive, per garantire condizioni di competizione

giuste (fair), al momento di affrontare i problemi contemporanei di discriminazione e

subordinazione, ha trovato molte difficoltà, non soltanto negli Stati Uniti dove le azioni positive

hanno da sempre incontrato forti opposizioni perché da molti ritenute contrarie alle ragioni del

merito e delle capacità individuali ma anche in Europa dove l’azione positiva è stata inquadrata non

tanto in una logica risarcitoria/compensativa quanto piuttosto in una logica di tipo redistributivo e

promozionale. Si tratta di obiezioni, prima ancora che di ordine giuridico, di tipo sociale, politico ed

economico che non si riducono soltanto a una scelta ideale tra le ragioni di solidarietà verso i più

svantaggiati e le ragioni del merito o a una questione di costi sociali e di efficienza del sistema ma

che investono gli individui e i gruppi sociali beneficiari di queste misure. Si tratta, a ben vedere, di

un effetto stigmatizzante di ritorno che, oltre ad acuire le tensioni sociali, influisce negativamente

sul gruppo di individui che si intende avvantaggiare: si otterrebbe in conclusione il risultato tipico

di ogni politica paternalistica e assistenziale, ossia il consolidamento delle rigide gabbie sociali e

delle asimmetriche relazioni di potere, la diffusione del senso di inferiorità, di incompetenza e di

frustrazione tra gli appartenenti del gruppo avvantaggiato e un aumento del tasso di intolleranza

verso i “non eguali”, verso i più “deboli”, da parte del gruppo dominante. L’affermative action

policy americana, infatti, è stata quindi criticata perché non ha saputo colpire il bersaglio

dell’emancipazione, perché i beneficiari dei preferential treatments sono stati i primi, molto spesso,

a diffidare da questo genere di misure, perché non sempre le azioni positive corrispondono ai veri

desideri dei soggetti che se ne avvantaggiano, non sempre ne interpretano gli autentici bisogni, non

sempre risultano contestualizzate per il target di persone a cui si rivolgono. Il riferimento potrebbe

riguardare, ad esempio, dei piani che tentano di incrementare la presenza femminile in settori in cui

le donne sono tradizionalmente sottorappresentate, ma per loro volontà.

2.1 Segue. Il modello europeo di tutela antidiscriminatoria e di azione positiva

Pur nella variegata genesi delle tutele antidiscriminatorie, nella peculiarità degli strumenti

legislativi adottati e nella diversità dell’interpretazione e dell’applicazione giurisprudenziale delle

clausole non discriminatorie, è possibile individuare, a livello del diritto nazionale e sovranazionale,

alcuni caratteri costanti che rendono il loro sviluppo indissolubilmente connesso alla realizzazione

7

dell’eguaglianza, alla salvaguardia delle differenze, alla tutela dei diritti fondamentali, nonché alla

garanzia del pluralismo democratico (e, dunque, al problema della legittimazione del potere e della

partecipazione politica) 14 . L’Anti-discrimination principle di matrice americana, almeno con

riferimento alla cultura giuridica occidentale, ha influenzato profondamente anche il modello

antidiscriminatorio europeo (e, di riflesso, quello dei vari ordinamenti nazionali che fanno parte

dell’Unione). All’interno della dimensione giuridica propriamente europea, l’eguaglianza ha

acquisito connotazioni che la contraddistinguono rispetto alle evoluzioni e affermazioni che si sono

realizzate nei singoli ordinamenti e, certamente, ha giocato un ruolo preminente nel percorso di

integrazione europea15. Poiché tale percorso ha avuto diversi protagonisti, essa si è sviluppata in

direzioni distinte. La molteplicità di fonti, interpretazioni e ambiti applicativi ha determinato un

corpus eterogeneo in cui per molto tempo i canali di comunicazione reciproca erano assenti. La

mancanza di un vero e proprio legislatore che deve rispondere a una maggioranza elettorale,

l’eterogeneità dei contesti sociali e culturali giustapposti, gli interessi economici e politici, talvolta

divergenti, dei diversi ordinamenti nazionali – tutti fattori che hanno limitato fortemente l’agire

delle istituzioni europee e hanno creato non poche difficoltà al processo di integrazione,

specialmente sociale e politica, dell’Unione – rappresentano una parte significativa delle

motivazioni per cui la materia antidiscriminatoria ha assunto un peso sempre maggiore tra gli

obiettivi dell’ordinamento comunitario. Negli ultimi decenni, infatti, si è affermato un vero

mainstreaming legislativo, giurisprudenziale e dottrinale di tutela della non discriminazione, il cui

effetto è quello di produrre una progressiva convergenza fra il sistema del Consiglio d’Europa,

quello dell’Unione Europea e, per via mediata, dei singoli ordinamenti statali. Tuttavia, mentre

negli Stati Uniti il diritto antidiscriminatorio è nato dall’interpretazione della Costituzione ed è

strettamente connesso e, giustificato, dalla storia di quel paese, in Europa tutto questo manca: non

vi è alcuna Costituzione europea e non vi è una storia comune che giustifichi un tale impegno

nell’elaborazione di un modello di tutela che, a ben vedere, si spinge anche oltre le competenze

assegnate all’ordinamento comunitario dai trattati. Nell’ordinamento comunitario, l’affermazione

del principio di eguaglianza e lo sviluppo di un modello antidiscriminatorio di tutela sono apparsi

più come strumenti politici che non giuridici, e lo dimostra anche la difficoltà della dottrina nel

costruire delle solide fondamenta teoriche a tale modello. L’enfasi che viene posta dalle istituzioni

14

M. BARBERA, Not the same? The judicial role in the new Community anti-discrimination law context, in Harvard

International Law Journal, 2002, pp. 82 ss.

15

Di questo avviso autorevoli studiosi di diritto europeo ai quali si rimanda per un approfondimento, in particolare, M.

BARBERA, Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, Giuffrè, Milano, 2007; Id., La sfida

dell’uguaglianza, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2, 2000, pp. 245-269; E. ELLIS, EU AntiDiscrimination Law, Oxford University Press, Oxford, 2005; M. B ELL, Antidiscrimination Law and the European

Union, Oxford University Press, Oxford, 2002; M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione europea, Giuffrè,

Milano, 1995; A. ADINOLFI, I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti

degli Stati membri, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 3-4, 1994, pp. 521-578.

8

comunitarie nello strumento antidiscriminatorio appare allora come un modo per spostare i confini

delle competenze (e dunque di potere) fra centro e periferia, trasformandoli in confini mobili, e di

estendere la giurisdizione delle corti chiamate a darvi applicazione.

L’opera legislativa di definizione e di codificazione della materia antidiscriminatoria prende

avvio grazie ai molteplici interventi dei giudici di Lussemburgo, nell’ambito dei piani di sviluppo in

tema di parità di trattamento e delle pari opportunità tra uomini e donne nel mondo del lavoro e

dell’occupazione, con l’intento di favorire lo sviluppo e l’applicazione di politiche integrate e

coerenti. Ed è proprio sul finire degli anni Novanta che viene segnato l’inizio di una nuova «età

dell’oro»

16

della

legislazione

antidiscriminatoria,

caratterizzata

dall’ampliamento

e

dall’approfondimento degli strumenti di tutela contro le discriminazioni. La spinta a questa nuova

stagione della legislazione antidiscriminatoria proviene anzitutto dal processo di integrazione

europea: il prodromo imprescindibile del diritto antidiscriminatorio, rinvenibile nel divieto di

qualsiasi forma di discriminazione, è stato codificato all’articolo 13 del Trattato di Amsterdam, il

quale sancisce, per la prima volta, il divieto di porre in essere condotte discriminatorie in ragione

«del sesso, la razza, l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o

l’orientamento sessuale». Questa norma è stata poi ripresa e inserita nell’articolo 21 della Carta di

Nizza-Strasburgo sui diritti fondamentali, il quale riprende l’originaria formulazione, ma ne amplia

l’ambito di applicazione, vietando «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul

sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua,

la religione, o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,

l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o

l’orientamento sessuale». Sempre nell’ambito dello stesso Trattato assume notevole rilievo il

riconoscimento del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in ambito lavorativo e, più

precisamente, un potenziamento delle pari opportunità, mediante la previsione dell’articolo 141

TCE. In virtù di tale norma e, specificatamente, al paragrafo quattro, si estende in tutto il settore

lavorativo ed occupazionale, l’applicazione del principio di eguaglianza di genere.

È, dunque, anche sulla base di queste nuove premesse giuridiche, che nel 2000 l’Unione

europea ha adottato nell’arco di poco tempo alcune importanti direttive in materia di

discriminazione: la direttiva n. 2000/43/CE che attua il principio di parità di trattamento

indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e poi la direttiva 2000/78/CE per la parità di

trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro e dove troviamo esplicito riferimento

anche a fattori ‘nuovi’, come l’orientamento sessuale. Seguono poi negli anni successivi altre tre

È questa l’espressione per indicare la ‘nuova stagione della legislazione antidiscriminatoria’ utilizzata da Barbera, in

M. BARBERA (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, Giuffrè, Milano, 2007,

pp. XIX – XXV.

16

9

direttive17, di cui vale la pena menzionare l’ultima, la n. 2006/54/CE riguardante l’attuazione del

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di

occupazione e impiego, che riordina e razionalizza la legislazione vigente in materia, integrandola

anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. L’affermarsi nel diritto comunitario e, di

conseguenza, nei diritti nazionali di un principio di non discriminazione sempre più «come fonte

autonoma di diritti»18 e il ricorso sempre più frequente al paradigma antidiscriminatorio anche da

parte del legislatore nazionale, contribuiscono ad innovare in modo significativo le stesse nozioni di

discriminazione, di parità di trattamento, di azione positiva e le tecniche di tutela fin qui

sperimentate.

In particolare, con riferimento all’implementazione di azioni positive a rinforzo dei divieti di

discriminazione, va precisato che negli ordinamenti europei il dibattito sulle cosiddette “tecniche di

diritto diseguale” giunge più tardi e con modalità differenti rispetto agli Stati Uniti: anzitutto, tali

misure sono focalizzate non tanto sulla razza (per evidenti ragioni storiche), ma essenzialmente

sulle pari opportunità tra uomo e donna, sotto la spinta dell’ordinamento comunitario; le azioni

positive poi si diffondono su altri versanti, come le politiche per la disabilità e le forme di tutela

delle minoranze linguistiche; in secondo luogo, l’azione positiva non viene interpretata in termini di

«risarcimento di una discriminazione passata», di concessione di «vantaggi» o di «eccezione» al

principio generale d’eguaglianza, pur trattandosi di misure che mettono in discussione ciò che

comunemente viene considerato «merito», bensì come misura atta a controbilanciare e rimuovere

gli effetti dannosi dei pregiudizi radicati nella struttura sociale e culturale nei confronti di alcune

categorie di individui. Così, infatti, la Corte di Giustizia ha tendenzialmente ritenuto legittime le

azioni positive allorché finalizzate a promuovere una parità di chances: nella sentenza Kalanke19,

per esempio, la Corte ha manifestato l’adesione rispetto alla distinzione tra azioni positive che

perseguono l’eguaglianza di opportunità e quelle che perseguono l’eguaglianza di risultato,

riconoscendo solo alle prime la compatibilità con l’ordinamento comunitario. L’azione positiva

dovrebbe soltanto rimuovere le barriere che non consentono a tutti di competere ad armi pari, senza

mai spingersi, però, ad attribuire una preferenza assoluta e incondizionata a un certo gruppo perché

in tal caso si eccederebbero i limiti della deroga all’eguaglianza formale «sostituendo all’obiettivo

della promozione delle pari opportunità, un risultato al quale si potrebbe pervenire solo mediante

Oltre a quelle citate, sono da ricordare la direttiva n. 2002/73/CE relativa alle discriminazioni di genere nell’accesso

al lavoro, nelle condizioni di lavoro e nella formazione professionale, e la direttiva n. 2004/113/CE che attua il principio

dell’eguaglianza di donne e uomini nell’accesso ai beni e servizi e alla loro fornitura, estendendone per la prima volta la

portata a campi diversi dal lavoro e sicurezza sociale.

18

D. GOTTARDI, Il diritto antidiscriminatorio e la nozione di discriminazione diretta e indiretta, in S. FABENI – M.G.

TONIOLLO (a cura di), La discriminazione basata sull’orientamento sessuale. L’attuazione della direttiva 2000/78/CE e

la nuova disciplina per la protezione dei diritti delle persone omosessuali sul posto di lavoro, Ediesse, Roma, 2005,

p.119.

19

Corte di Giustizia, sentenza del 17 dicembre 1995, causa C-450/93, Kalanke.

17

10

l’attuazione di tale obiettivo»20. Successivamente la Corte ha allentato questa posizione e, pur senza

discostarsi dallo schema incardinato sulla dualità eguaglianza di opportunità/eguaglianza di

risultato, ha ammesso la fondatezza, a certe condizioni, anche di misure positive che garantiscano

“risultati” in tema di parità di trattamento. Pertanto, in casi come Marshall 21 e Badeck 22 , ha

affermato la legittimità delle azioni dirette a promuovere la preferenza di candidati di sesso

femminile, a parità di qualificazioni rispetto ai concorrenti di sesso maschile e in ambiti in cui le

donne

sono

sottorappresentate,

a

patto

che

il

meccanismo

preferenziale

non

scatti

incondizionatamente ma consenta, comunque, in presenza di certe altre condizioni, di poter

preferire anche il candidato di sesso maschile. Si fa strada allora l’idea che il giudizio di legittimità

sulle misure positive, a differenza di quanto non avvenga negli Stati Uniti, si debba impostare

secondo un parametro di proporzionalità, ammettendosi che, in certe situazioni e a certe condizioni,

le azioni positive possano agire sull’inserimento sociale degli appartenenti a gruppi svantaggiati,

assicurando loro un’effettiva preferenza nelle assunzioni, nelle promozioni e nelle cariche

rappresentative.

Dall’esperienza comunitaria, inoltre, è stato possibile apprendere che lo strumento delle

azioni positive, soprattutto quando procede più vivacemente a favorire l’avanzamento di un gruppo

a discapito di un altro (come, per esempio, nel caso delle cosiddette ‘quote rose’ in materia di

rappresentanza politica femminile), non è agevole da gestire e non è privo di controindicazioni

politiche e sociali. In effetti, anche negli ordinamenti europei, e più segnatamente nell’ordinamento

italiano, l’affermazione e l’utilizzo di questi strumenti hanno subito numerose spinte di arresto e,

nonostante siano legislativamente ammesse, permangono numerosi dubbi e riserve, specialmente da

parte della dottrina. L’ammissibilità costituzionale di tali misure chiama in gioco alcuni requisiti

che costituiscono un connotato essenziale di qualsiasi azione positiva che non sfoci in un

trattamento preferenziale arbitrario.

Innanzitutto, come ha osservato Isaiah Berlin, se si vuole eguagliare non occorre un motivo

specifico, ma per differenziare sì 23 . Appare evidente, infatti, che quando il legislatore intende

adottare un piano di azioni positive debba motivare espressamente la propria scelta, giustificando le

ragioni per le quali i soggetti beneficiari meritano quel pacchetto di misure. La giustificazione è

dunque un elemento imprescindibile per la legittimità dell’azione positiva: ciò significa che non

solo dovrà essere individuato con precisione il target dei destinatari ma anche dimostrati i motivi

per i quali quel gruppo versa in una condizione di debolezza (ad esempio, adducendo dati statistici

20

Id., cit. §§ 22-23.

Corte di Giustizia, sentenza del 11 novembre 1997, causa C-409/95, Marshall.

22

Corte di Giustizia, sentenza del 28 marzo 2000, causa C-158/97, Badeck.

23

I. BERLIN, Equality, in W.T. BLACKSTONE (a cura di), The concept of equality, Minneapolis, 1969, pp. 14 ss..

21

11

che evidenziano l’irragionevole sproporzione tra il numero di lavoratori maschi e lavoratrici

femmine in un certo settore lavorativo o la sproporzione tra il numero di donne che hanno accesso a

cariche dirigenziali in un determinato settore e il numero di dirigenti uomini).

Un’altra caratteristica fondamentale delle azioni positive è la transitorietà. L’eccezione non

può trasformarsi in regola perché determinerebbe l’avverarsi della cosiddetta discriminazione al

rovescio. Pertanto, la cura al malfunzionamento del sistema che pregiudica le opportunità di un

certo gruppo sociale deve essere somministrata fintantoché non si raggiunge il riequilibrio con il

gruppo dominante. Strettamente connesso è poi il requisito della gradualità o proporzionalità che

impone che la misura positiva non comporti il totale sacrificio degli altri interessi in gioco e la

totale negazione dei diritti della maggioranza. In altre parole, l’azione positiva non può sanare

diseguaglianze radicate e che si perpetuano da secoli in un colpo solo senza scadere nell’ingiustizia.

Essa deve piuttosto essere un incentivo a modificare la rotta affinché si giunga alla destinazione

dell’eguaglianza.

Infine, le azioni positive devono essere adeguate alle situazioni di fatto sulle quali si

innestano e, dunque, alle condizioni sociali e culturali da cui dipende la necessità dell’intervento

riequilibratore. Le affirmative actions devono quindi essere “flessibili”, e cioè in grado di adeguarsi

alle mutevoli situazioni regolate e proporzionate alla situazione di disuguaglianza che intendono

sanare. Altrimenti queste misure finiscono col diventare degli slogan politici meramente formali e

privi di un reale impatto sui pregiudizi e gli stereotipi che poi sono alla base delle discriminazioni e

delle disuguaglianze ed anzi risultare persino controproducenti.

3. Le azioni positive nell’ordinamento italiano. Una breve sintesi

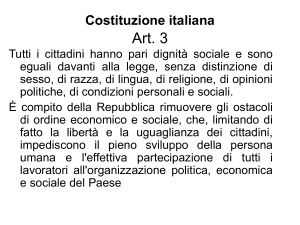

Passando dal diritto comunitario al diritto nazionale, occorre da subito segnalare che le

direttive 43 e 78 del 2000 sono state recepite dai d.lgs. del 9 luglio 2003, rispettivamente n. 215 e

216, mentre la direttiva 2002/73 è stata recepita dal d.lgs. 145/2005. Questi atti seguono, in ordine

cronologico, altri rilevanti aggiornamenti delle regole di stampo promozionale di genere nel campo

del lavoro contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53. Prima ancora di questi importanti interventi

che hanno incardinato lo strumento antidiscriminatorio nell’ordinamento italiano, il legislatore era

già intervenuto con politiche promozionali, introducendo nei primi anni Novanta un piano di misure

positive. Questa “prima ondata” di azioni positive trova fondamento nella legge 10 aprile 1991, n.

125 (“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”) che riaccendeva

l’interesse sul tema della parità e dell’eguaglianza di opportunità rimasto pressoché fermo dalla

legge n. 903 del 1977 (“Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”) che aveva

12

stabilito la parità salariale e il divieto assoluto di discriminazione fondata sul sesso (art.1). La pari

dignità sociale dei cittadini, indipendentemente dalle situazioni di diversificazione sussistenti, uno

di queste costituito dal sesso, che ha radice nell’art. 3 della Costituzione italiana, viene finalmente

implementata con riferimento al rapporto di lavoro subordinato. Lo scopo dichiarato della legge del

1991 è quello di favorire l’occupazione femminile e di realizzare l’eguaglianza sostanziale tra

donne e uomini in ambito lavoristico, anche mediante l’adozione di misure, denominate azioni

positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di

pari opportunità 24 . Nella legge del 1991 si è scelto di procedere mediante una indicazione di

obiettivi, obiettivi che riguardano sia la fase precedente rispetto all'instaurazione di un rapporto di

lavoro, e quindi assumono connotati più culturali, formativi e di orientamento; sia la fase dello

svolgimento del rapporto di lavoro, e quindi riguardano la rimozione delle cause che portano alla

segregazione orizzontale e verticale, i mutamenti necessari nell’organizzazione del lavoro; sia

l’ambito della conciliazione fra tempi di vita familiare e tempi di vita professionale, per giungere a

una redistribuzione dei ruoli 25. Si tratta di obiettivi molto ampi e che coprono tutte le possibili

accezioni di uno strumento come l’azione positiva. Inoltre, si è scelto di distinguere nettamente tra

le azioni positive nel settore privato e quelle nel settore pubblico. Nel primo caso, le azioni positive

erano facoltative e finanziabili e ciò ha finito per costruire quel paradosso per cui le azioni positive

nel privato sono state e sono tuttora solo quelle finanziate26.

Un cambiamento assai rilevante c’è stato con la riforma del 2000 (d.lgs. n. 196) che

essenzialmente ha ampliato la platea dei soggetti che possono accedere al finanziamento, tra cui le

associazioni, nonché le pubbliche amministrazioni per singoli progetti all’interno di più generali

piani; ha destinato annualmente le risorse a progetti orientati verso determinati obiettivi prestabiliti;

ha vincolato di nuovo le pubbliche amministrazioni ad adottare piani triennali. Si tratta per lo più di

modifiche strumentali ad una migliore organizzazione interna della disciplina, soprattutto per la

parte relativa al finanziamento 27 . La riforma si è concentrata in particolare su due lati della

questione: quello dell’ampliamento della platea dei soggetti ammessi al finanziamento cui fa da

contraltare la scelta, esercitata annualmente e con ampio margine di preavviso, di privilegiare

alcune - e solo alcune - tipologie di azioni positive, con conseguente possibile limitazione

transitoria sia dei destinatari del finanziamento, sia dei destinatari delle azioni.

24

Cfr., M.V. BALLESTRERO, T. TREU, Note introduttive al commentario alla l.n.125/1991, in NLCC, 1994.

Cfr., tra gli altri, M.G. GAROFALO (a cura di), Lavoro delle donne e azioni positive, Cacucci, Bari, 2002.

26

Così D. GOTTARDI, Le azioni positive nel settore privato, in NLCC, 674, 2003, pp. 674 e ss.

27

Cfr., tra gli altri, M. BARBERA, Introduzione a La riforma delle istituzioni e degli strumenti delle politiche di pari

opportunità, NLCC, 2003, pp. 637 e ss.; L. CALAFÀ, Azioni positive possibili tra lotta alle discriminazioni e

promozione dell’eguaglianza, LD, 2005, pp. 273 e ss.

25

13

La materia in esame è stata infine riunita e riorganizzata nel cosiddetto Codice delle Pari

Opportunità (d.lgs. n. 198 del 2006) in cui sono riportate le disposizioni inerenti le finalità delle

azioni positive, già definite dall’art.1, l. n. 125/1991, secondo la tecnica teleologica già propria del

legislatore comunitario, in relazione all’incremento dell’occupazione femminile e alla realizzazione

dell’eguaglianza sostanziale, nonché nell’obiettivo di eliminazione della disparità tra uomini e

donne in alcuni ambiti rilevanti, nella formazione, nell’accesso al lavoro, nella progressione di

carriera, nei periodi di mobilità, nella conciliazione familiare e via dicendo. Analoga tecnica di

rinvio è stata impiegata per l’«azione positiva nominata», ai sensi dell’art. 9, della l. n. 53/2000,

dedicata alla flessibilità degli orari di lavoro, disciplinata nell’ambito del più ampio quadro di

riferimento in materia di congedi parentali e di armonizzazione dei tempi delle città, ambito di

sicuro rilievo nelle attuali strategie di azione positiva italiana ed europea 28. Recepite integralmente

nel codice sono invece le norme dedicate alla promozione delle pari opportunità al di fuori del

lavoro subordinato, mediante il sostegno all’imprenditoria femminile secondo le previsioni di cui

alla l. n. 215/1992. Anche in tale materia non possono essere sottaciuti gli ostacoli alla sua

implementazione, nonostante il pieno riconoscimento della sua legittimità costituzionale affermato

dalla Corte insieme alla fondamentale importanza delle azioni positive come strumento di

trasformazione sociale e di promozione della libertà di scelta del proprio destino da parte delle

donne29.

Dall’enunciazione delle varie finalità cui le azioni positive possono essere dirette risulta

evidente che il legislatore ha prefigurato tre diversi modelli di azione positiva rispetto alla funzione

che svolgono. Il primo è quello dell’azione positiva come rimedio ai perduranti effetti sfavorevoli

delle discriminazioni giuridicamente rilevanti; l’azione positiva assume carattere risarcitorio. Il

secondo modello di azione positiva ha l’obiettivo di rompere, per il futuro, la segregazione sessuale

nell’orientamento e nella formazione professionali (funzione promozionale). Il terzo modello vuole

favorire l’equilibrio tra i sessi e far conciliare le responsabilità familiari della donna con quelle del

lavoro (funzione redistributiva). Ma non soltanto: alcuni autori30 hanno colto un’ulteriore differenza

tra le diverse “ondate” di azioni positive che il legislatore, più o meno sotto la spinta del diritto

comunitario, ha introdotto nel corso di questi ultimi vent’anni e che riguarda non tanto gli obiettivi

perseguiti quanto i soggetti destinatari e l’impatto che esse hanno. Un primo tipo sono le “azioni

positive di genere” che sono quelle che il legislatore nazionale ha fissato teleologicamente nel 1991

L. CALAFÀ, Congedi e rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 2004, pp. 235 e ss.; I. DAUGAREILH, P. IRIAR, La

conciliazione dei tempi nelle riforme dell’orario di lavoro in Europa, LD, n. 2, 2005, pp. 223 e ss.

29 Corte costituzionale italiana, sentenza n. 109 del 1993.

30

Si vedano, per esempio, M. BARBERA (a cura di), La riforma delle istituzioni e degli strumenti delle politiche di pari

opportunità, in NLCC, 2003; L. CALAFÀ, Azioni positive possibili tra lotta alle discriminazioni e promozione

dell’eguaglianza, LD, 2005, pp. 273 e ss.; D. IZZI, Eguaglianza e differenze nel rapporto di lavoro, Il diritto

antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti, Jovene, Napoli, 2005.

28

14

e che risultano oggi armonizzate nel Codice delle Pari Opportunità, soprattutto per il settore

pubblico a cui si richiede piani triennali obbligatori e giustificazioni apposite («esplicita e adeguate

motivazione») nel caso di procedure concorsuali poste in essere «nei settori e nei livelli

professionali nei quali esse sono sottorappresentate». Un secondo tipo sono le “azioni positive oltre

il genere” che riguardano cioè gli altri fattori di discriminazione (per razza e origine etnica,

religione e convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale) e sulle quali il legislatore

nazionale ha glissato in fase di recepimento delle direttive comunitarie 43 e 78 del 2000, sebbene

siano ammissibili in via teorica e rappresentino quell’insieme di strumenti che la dottrina unanime

considera come misure specifiche dirette ad evitare svantaggi collegati all’appartenenza ad uno dei

gruppi sociali per i quali esistono le regole antidiscriminatorie.

4. Alcuni casi emblematici. Il riequilibrio di genere nei consigli di amministrazione

delle società quotate tra imposizione e merito

Con la legge n. 120 del 2011, il Parlamento italiano ha introdotto una disciplina volta a

favorire il riequilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate

e a controllo pubblico. La ricostruzione della situazione di fatto mostra come le donne siano

pressoché assenti dai consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e dagli organi di

vertice e di controllo. Più in generale, c’è da dire che da sempre è scarsa la presenza delle donne dal

mondo dell’impresa. Di questo problema il legislatore si era già specificamente fatto carico nel

1992, predisponendo misure di promozione dell’imprenditoria femminile volte a favorire le imprese

condotte da donne e le società a prevalente partecipazione femminile. La Corte costituzionale,

investita del sindacato sulla conformità costituzionale di questa legge, impugnata dalla Regione

Lombardia e dalla Provincia Autonoma di Trento, per violazione del riparto di competenze, aveva

avuto occasione di chiarire la natura delle azioni positive e di confermare l’allarmante assenza delle

donne dal settore dell’economia. Nella sentenza n. 109 del 1993, infatti, la Corte ebbe infatti ad

affermare che la misura legislativa introdotta era diretta “a colmare o, comunque, ad attenuare un

evidente squilibrio a sfavore delle donne, che, a causa di discriminazioni accumulatesi nel corso

della storia passata per il dominio di determinati comportamenti sociali e modelli culturali, ha

portato a favorire le persone di sesso maschile nell’occupazione delle posizioni di imprenditore o di

dirigente d’azienda”31. Le azioni positive, dunque, si rivelavano come “il più potente strumento a

disposizione del legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell’autonomia dei singoli individui,

tende a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente

31

Così, Corte costituzionale italiana, sentenza n. 109 del 1993.

15

svantaggiate”32. La presenza delle donne nell’imprenditoria ha continuato tuttavia ad essere molto

bassa. Soprattutto, le donne erano assenti dagli organi decisionali e di controllo delle grandi società.

In particolare, prima dell’entrata in vigore della legge, la sotto-rappresentanza femminile ai vertici

delle società era talmente evidente da porre l’Italia agli ultimi posti delle classifiche europee e

internazionali33. Stando ai dati forniti dalla Consob, la rappresentanza femminile negli organi delle

società italiane, era ferma al 6,8% nelle società quotate, e al 4% nelle società a partecipazione

pubblica34.

Le cose hanno cominciato a cambiare dopo l’entrata in vigore della legge n. 120 che ha

imposto, alle società quotate e alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, di riservare

la quota di 1/3 del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale al genere meno

rappresentato. Per le aziende che non si adeguano è stata prevista anzitutto una diffida da parte della

Consob, con successiva applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di mancato adeguamento. Sono

bastati due anni per fare più che raddoppiare la percentuale di donne nei consigli di

amministrazione delle società quotate e controllate dalle pubbliche amministrazioni, passate dal

7,4% del 2011 al 17,1% del 201335. Va inoltre precisato un altro peculiare aspetto di questa legge

ovvero la sua “scadenza”: è prevista, infatti, una validità temporale di soli dieci anni, entro i quali si

auspica di raggiungere l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che sinora hanno limitato l’accesso delle

donne a ruoli di comando, favorendo un processo di rinnovamento culturale a supporto di una

maggiore meritocrazia e di opportunità di crescita36.

È interessante ricordare che la legge n. 120 del 2011 costituisce il primo esempio di azione

positiva di genere nel diritto societario, un settore giuridico tipicamente estraneo all’ambito delle

32

Id.

L’approvazione di questa legge si inquadra in un contesto politico, sociale e culturale caratterizzato dalla cronica

arretratezza dell’Italia in tema di attuazione delle pari opportunità tra uomini e donne. Nella relazione di

accompagnamento al progetto di legge viene riportato, tra gli altri, il Global Gender Gap Index, indicatore sintetico

elaborato annualmente dal World Economic Forum per misurare il grado di eguaglianza di genere nei diversi Stati del

mondo, il quale evidenzia il vistoso ritardo accumulato dall’Italia: ad esempio, secondo il rapporto del 2012, l’Italia

occupa l’ottantesimo posto su centotrentacinque Stati e risulta penalizzata soprattutto sotto il profilo dei parametri

“partecipazione e opportunità economiche”, in cui si colloca al 101° posto, e “rappresentanza politica”, in cui si colloca

al 71° posto. Pertanto l’introduzione a livello legislativo di quote a favore del sesso sottorappresentato negli organi delle

società è apparsa urgente e necessaria.

34

Si veda, in particolare, il report M. B IANCO, A. CIARAVELLA, R. SIGNORETTI, Women on boards in Italy, in Quaderno

di finanza, n. 70, Consob, Roma, 2011, p. 11.

35

Si vedano i dati Consob relative agli anni 2009-2015, reperibili sul sito: http://www.consob.it/main/index.html

(ultimo accesso 30 agosto 2016).

36

Si veda il commento, tra gli altri, di R. ZUCARO, Le “quote rosa” negli organi di amministrazione e di controllo delle

società quotate, in www.adapt.it, 2011; L. CALVOSA, S. ROSSI, Gli equilibri di genere negli organi di amministrazione e

controllo delle imprese, in Osservatorio di diritto civile e commerciale, 2013. Inoltre è interessante segnalare anche la

posizione di chi ritiene che il fatto che la l. n. 120 del 2011 sia una legge “a tempo determinato” ne affievolisca la

portata operativa, soprattutto qualora si consideri che civilisticamente ciascun mandato dei membri degli organi di

amministrazione si compone di tre esercizi e che, conseguentemente, la disciplina in parola è teoricamente applicabile

per nove anni, a meno che le società non prevedano mandati inferiori a tre esercizi, la cui durata potrebbe essere fissata

ad un anno, con il risultato che l’equilibrio di genere negli organi sociali sarebbe garantito ex lege solo per tre anni. Così

G. BERTOLOTTI, Più punti deboli nella legge sulle quote rosa nei Cda, in Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2012.

33

16

azioni positive, nonché, più in generale, a quello delle misure antidiscriminatorie, seppure

anch’esso, similmente al diritto del lavoro in cui tradizionalmente questo tipo di interventi ha avuto

origine, sia legato alle esigenze di pieno sviluppo della professionalità individuale e di accesso

paritario ad incarichi di prestigio sul piano economico. È chiaro, pertanto, che è stato necessario

giustificare adeguatamente l’adozione di una normativa di questo tipo (con tanto di dati statistici e

report di Consob e Banca d’Italia) e individuarne prontamente il fondamento costituzionale al fine

di consentire un bilanciamento adeguato tra i diversi interessi in gioco. In particolare si sono posti

alcuni dubbi sulla costituzionalità di tali norme che stabiliscono direttamente un riparto di posti

negli organi di amministrazione e controllo delle società37. Un primo possibile contrasto potrebbe

porsi con l’art. 41 Cost. che tutela il diritto di iniziativa economica: come è stato osservato anche

dalla Commissione Affari Costituzionali che, nell’iter di approvazione del progetto di legge alla

Camera, ha espresso parere favorevole, la libertà di iniziativa economica non può svolgersi in

contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità

umana e, pertanto, ammette limitazioni volte a perseguire tali finalità (artt. 2 e 3 della Cost.). In

secondo luogo, con riguardo alla compatibilità di tali previsioni proprio all’art. 3 Cost., nonché

all’art. 51 Cost., estensivamente interpretato (in quanto norma riguardante l’accesso alle cariche

elettive e agli uffici pubblici), è stato sottolineato che la legge n. 120 è evidentemente finalizzata a

dare attuazione al principio di eguaglianza sostanziale purché nel rispetto dei limiti fissati dalla

giurisprudenza costituzionale in materia di azioni positive che ha mostrato di giudicare con favore

le misure normative che, “proprio perché presuppongono l’esistenza storica di discriminazioni

attinenti al ruolo sociale di determinate categorie di persone e proprio perché sono dirette a superare

discriminazioni afferenti a condizioni personali (sesso) in ragione della garanzia effettiva del valore

costituzionale primario della “pari dignità sociale”, introducono vantaggi specifici a favore della

categoria svantaggiata”38. Un terzo ordine di criticità riguarda il fatto che, nonostante le misure

previste siano formulate in termini neutri non favorendo esplicitamente taluni soggetti (esse

troverebbero applicazione anche qualora fosse quello maschile il sesso sottorappresentato da

tutelare), potrebbero ritenersi tese ad attribuire direttamente un risultato. Ciò potrebbe porsi in

difficile equilibrio con quella giurisprudenza costituzionale che esclude l’ammissibilità di norme

che “non si propongono di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere

determinati risultati bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi”39.

37

Sul punto si veda C. SICCARDI, Le quote di genere nei consigli di amministrazione delle società: problematiche

costituzionali, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2013, n. 3.

38

Corte costituzionale italiana, sentenza n. 109 del 1993.

39

Corte costituzionale italiana, sentenza n. 422 del 1995.

17

A ben vedere, quest’ultimo aspetto deriva da un’interpretazione eccessivamente rigida e

inesorabilmente alternativa del binomio eguaglianza formale/eguaglianza: tale distinzione, a parere

di chi scrive, non solo è incapace di dare adeguatamente conto della complessa fenomenologia

dell’eguaglianza giuridica ma rischia anche di confondere ulteriormente il «trattare in modo eguale»

individui e gruppi con il trattare individui e gruppi «come se fossero eguali» 40. Il rischio, infatti, per

citare la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 422 del 1995 sul tema delle quote ‘rosa’ e

sulla quale torneremo più avanti, è che si crei ancor più confusione e si rafforzi la convinzione che

qualora una norma di legge sia intesa a favorire l’eguaglianza sostanziale, questa si traduca

necessariamente in un trattamento diseguale (e, dunque, contrario all’eguaglianza formale) 41 . In

particolare, nella motivazione della Corte, che dichiara incostituzionali le cosiddette “quote rosa”, si

legge come «misure legislative volutamente diseguali […] non possano incidere direttamente sul

contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in

quanto tali […] finendo per creare discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni

passate»42. Il punto critico non è la constatazione che la norma impugnata non sia gender-blind,

perché di fatto lo è, ma ritenerla, solo per questo motivo, “diritto diseguale”: la norma, infatti,

rimane(va) imparziale, ponendo sempre per ciascuna donna e per ciascun uomo esattamente le

stesse condizioni (favorire l’ingresso di una donna se nella lista elettorale gli uomini erano già i due

terzi e viceversa). In effetti, il problema risiede proprio qui: «di fatto, mai ci sono, in una lista, due

terzi di donne» 43 , cosicché la norma appare, da una parte, favorire solo le donne e, dall’altra,

abbassare gli uomini al livello di cittadini da proteggere. Ne consegue che, secondo la Corte, «per

rispettare o realizzare l’eguaglianza [formale] non si debbono trattare gli uomini come le donne»44,

e che, quindi, per realizzare l’eguaglianza sostanziale si debba derogare a quella formale, nel

momento in cui si riconosce come “diritto diseguale” una norma per il solo fatto di non essere

indifferente rispetto al sesso. Questa lettura è strettamente connessa a quella interpretazione della

relazione di eguaglianza come sameness: laddove si consideri la differenza in termini valutativi e,

più nello specifico, come scarto da una norma assunta come “normalità” (coincidenza tra termine di

paragone e unità di misura della relazione comparativa), le misure di “tutela” volte a ridurre o a

Così in L. GIANFORMAGGIO, L’eguaglianza e le norme, in A. FACCHI – C. FARALLI – T. PITCH (a cura di),

Eguaglianza, donne e diritto, Il Mulino, Bologna, 2005. Una distinzione di questo tipo la ritroviamo anche nel pensiero

di Dworkin, allorché si parli del diritto delle persone a un equal treatment (cioè che a tutti sia assegnata indistintamente

la stessa quota di risorse, opportunità e oneri) e del diritto di ognuno di essere trattato as an equal (cioè che a tutti siano

accordati eguali considerazione e rispetto). Tra questi due tipi di eguaglianza solo il secondo costituisce l’oggetto di un

vero e proprio diritto fondamentale. Così in R. DWORKIN, Virtù sovrana, Op. cit.

41

Così in L. GIANFORMAGGIO, Eguaglianza formale e sostanziale: il grande equivoco (a proposito della sentenza n.

422/1995 della Corte costituzionale), in A. FACCHI – C. FARALLI – T. PITCH (a cura di), Eguaglianza, donne e diritto, Il

Mulino, Bologna, 2005.

42

Corte costituzionale italiana, sentenza n. 422 del 1995.

43

L. GIANFORMAGGIO, Eguaglianza formale e sostanziale, Op. cit., p. 237.

44

Ibidem.

40

18

eliminare l’impatto negativo delle differenze nei fatti (eguaglianza sostanziale), verranno

necessariamente interpretate come derogatorie nei confronti dell’eguaglianza formale, ovvero come

operanti un trattamento diseguale.

Più in particolare, la negazione da parte della Corte costituzionale della legittimità delle

misure “result oriented”, e il conseguente rifiuto della politica delle quote, si fonda

sull’interpretazione, da parte del giudice costituzionale, dell’espressione “rimozione degli ostacoli”,

contenuta dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione, come garanzia della parità di chances tra

gli individui, e sulla concezione secondo cui misure volte all’attribuzione di un risultato non

sarebbero idonee a rimuovere gli ostacoli e a compensare le disuguaglianze materiali fra i cittadini.

Eppure ciò non è sempre vero, dato che sussistono alcuni casi in cui misure volte all’attribuzione

diretta di un risultato non solo sono idonee a rimuovere gli ostacoli, ma rappresentano l’unica via

per conseguire un’effettiva parità tra gli individui, la quale, in mancanza di strumenti adeguati,

rischierebbe di divenire un miraggio. In sostanza la sola parità dei punti di partenza (ovvero la mera

parità di trattamento) non comporta in tutte le situazioni il raggiungimento di un’uguaglianza

effettiva. Il caso qui rappresentato è dunque emblematico di questo fraintendimento a monte: le

misure promozionali finalizzate a ristabilire la parità dei punti di partenza sono sicuramente

necessarie per attenuare gli ostacoli alla carriera femminile e favorire l’avanzamento delle donne

fino alle posizioni apicali non consentono di per sé di ottenere il riequilibrio di genere all’interno

degli organi di amministrazione e controllo. L’ostacolo principale al raggiungimento

dell’eguaglianza di genere nei consigli di amministrazione attiene alle modalità di selezione degli

amministratori.

La critica, semmai, riguarda la scelta operata dal legislatore di ricorrere allo strumento delle

quote, anziché optare per una diversa misura o, come sarebbe preferibile, identificare e colpire il

problema alla radice, agendo sulle cause strutturali che determinano la sotto-rappresentanza

femminile negli organi direttivi delle società. Diversamente da altri Paesi europei che hanno scelto

strade diverse e meno coercitive (si pensi alla Spagna che ha introdotto una semplice

raccomandazione ad aumentare il numero di donne nei Cda, ottenendo comunque un buon risultato,

seppur più basso rispetto all’exploit italiano45), l’Italia ha optato per un modello di legislazione

“emergenziale”, “a tempo determinato”, affievolendo in tal modo pesantemente la portata operativa

della rivoluzione culturale in corso: le nuove regole di garanzia dei generi negli organi di governo e

controllo delle società sono imposte attraverso il ricorso a controlli e sanzioni pecuniari in caso di

mancato adeguamento e non superano i tre mandati (insediati a partire dall’entrata in vigore della

novella normativa). La temporaneità della previsione sembrerebbe quasi avallare il dubbio che tali

45

Legge organica n. 3 del 22 marzo 2007, recante norme per la eguaglianza sostanziale tra donne e uomini.

19

azioni positive siano in realtà “discriminazione al rovescio” e che al fine di impedire che si

trasformino a loro volta in misure discriminatorie esse possano operare dunque per il solo tempo

necessario a raggiungere l’obiettivo per il quale sono state previste.

Sebbene i sostenitori di un modello formalista, individualista e meritocratico abbiano

criticato questa normativa, i dati parlano chiaro: non solo il numero di donne in posizioni di vertice

è aumentato, ma anche la governance delle società è migliorata. Lo studio effettuato dal progetto

Women mean business and economic growth, in corso presso il dipartimento Pari opportunità della

presidenza del Consiglio dei ministri, ha dimostrato che, oltre all’aumento numerico di donne che

ha superato i limiti minimi imposti dalla legge, c’è stato anche un ringiovanimento e un

miglioramento della qualità dei consiglieri, sia uomini sia donne. Non solo le donne sono

mediamente più istruite degli uomini, ma gli stessi uomini hanno un livello di istruzione superiore

nei consigli che hanno rinnovato con la quota rispetto agli altri. Inoltre, l’introduzione di quote non

si è associata con due temuti fenomeni: le cosiddette “golden skirts” – poche donne “privilegiate” in

molti consigli – e l’aumento dei consiglieri scelti all’interno della cerchia familiare. Infatti, le

posizioni multiple sono diminuite, in particolare tra le donne (dal 25,4 al 18,6 per cento),

segnalando un allargamento della platea di candidati dai quali sono selezionati i consiglieri, e le

donne legate da rapporti di parentela con altri componenti del consiglio sono passate dal 16,2 al 7,9

per cento. Il sistema di quote, in altri termini, sembrerebbe innescare un cambiamento nella

selezione dei consiglieri, con un forte incentivo per le società a escludere gli uomini meno

qualificati a favore di donne più competenti, aumentando così la qualità media dei propri

rappresentanti, che presumibilmente agirà con maggiore efficacia e potrà portare a risultati migliori.

Le quote rompono un equilibrio in cui il potere si concentra nelle mani degli uomini e aiutano a

raggiungerne uno nuovo di parità di opportunità per uomini e donne e, allo stesso tempo, un

rinnovamento della classe dirigente benefico non solo per le aziende, ma per tutta la società.

L’auspicio è che il mutamento sia più radicale e travolga gli stereotipi e i paradigmi culturali che

alimentano il dominio maschile e il patriarcato. Il punto è: basta una misura così a superare il tema

del genere, candidando alle cariche sociali chi ha le caratteristiche più adeguate per quel ruolo,

uomo o donna che sia?

4.1 Segue. L’altalena giurisprudenziale delle quote rosa in politica

Nel 1993, con la legge n. 81, il legislatore italiano introduce per la prima volta un sistema

promozionale di genere, evidentemente a favore del genere femminile, nell’ambito della

rappresentatività politica, stabilendo per le elezioni comunali e provinciali la regola in base alla

20

quale «nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura

superiore ai due terzi» (artt. 5, comma 2; 7, comma 2). Identica norma è introdotta dalla legge n. 43

del 1995 per le elezioni dei consigli Regionali a statuto ordinario (art. 1, comma 6) e per alcune

regioni a Statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige, Valle d'Aosta), mentre per le

elezioni alla Camera dei Deputati viene individuato un meccanismo «consistente nella previsione

della obbligatoria alternanza di uomini e donne nella lista per il recupero proporzionale dei voti»

(art. 1 legge n. 277 del 1993). Queste misure estremamente innovative di fronte alle bassissime

percentuali femminili nelle Assemblee elettive hanno tuttavia vita breve, essendo poco tempo dopo

dichiarate illegittime. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 422 del 1995, infatti, stabilisce che

qualsiasi norma in materia elettorale contenente riferimenti al sesso debba ritenersi incostituzionale,

in quanto lesiva dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione, salvo poi esortare i partiti politici

a riequilibrare la presenza degli uomini e delle donne all’interno delle Assemblee elettive 46: tuttavia

questo appello, ripetuto con toni diversi nella decisione n. 49 del 2003, si può dire che rimane quasi

inascoltato47.

In effetti, il tema delle cosiddette “quote rosa” ha rappresentato un vero e proprio banco di

prova per trovare un fondamento costituzionale allo strumento legislativo delle azioni positive48.

Nelle istituzioni rappresentative, a ogni livello di governo, le donne continuano a scontrarsi contro

una sorta di “tetto di cristallo” che impedisce, di fatto, una pari possibilità (fra uomini e donne) di

competere all’assegnazione di seggi. Per superare queste barriere (formalmente) invisibili, il

legislatore ordinario prima, costituzionale e regionale dopo, è intervenuto per assicurare una

effettiva parità di accesso per gli uomini e le donne alle cariche elettive. Sulla legittimità di tali

In particolare, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni: - art. 7, primo comma, ultimo

periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (contenente la stessa prescrizione per le liste dei candidati nei Comuni con

popolazione superiore ai 15.000 abitanti); - art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415 («Modifiche ed integrazioni alla

legge 25 marzo 1993, n. 81»); - art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come

modificato dall'art. 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277, («Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

Camera dei deputati»); - art. 1, sesto comma, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 («Nuove norme per la elezione dei

consigli delle regioni a statuto ordinario»); - artt. 41, terzo comma, 42, terzo comma, e 43, quarto comma, ultimo

periodo, e quinto comma, ultimo periodo (corrispondenti alle rispettive norme degli artt. 18, 19 e 20 della legge

regionale Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3) del decreto del Presidente della Giunta regionale del TrentinoAlto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle

amministrazioni comunali); - art. 6, primo comma, ultimo periodo, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 marzo

1995, n. 14 («Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», nonché

modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49); - art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale

Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 («Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale»).

47

Per un approfondimento si veda E. STENICO, Eguaglianza di genere e pari opportunità. Nuovi spunti di riflessione

offerti dalla sentenza della Corte costituzionale n.49 del 2003, in RGL, II, 2003.

48

Le azioni positive hanno trovato riconoscimento nell’ordinamento italiano a partire dall’inizio degli anni Novanta. Le

prime leggi sono la n. 125 del 1991 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo–donna nel lavoro) e la n. 215

del 1992 (azioni positive per l’imprenditoria femminile). Cfr., la sentenza n. 109 del 1993, con note di A. ANZON,