Liceo Scientifico Galileo Galilei

Viale Gorizia 16 - 20025 LEGNANO (MI)

LICEO SCIENTIFICO STATALE

GALILEO GALILEI

PROCEDURA della QUALITA'

PdQ - 7.06 | Ediz.: 1 | Rev.: 0 | Data 02/09/05 | Alleg.: D01 PROG. M2

Programma Didattico Annuale

Anno Scolastico 2012/2013

MATERIA : Scienze Naturali Chimica Geografia

CLASSE : 4ª C Scientifico

INSEGNANTE : Giussani Roberto

Programma svolto nella classe:

MODULO 1: Introduzione alla chimica

U. D. 1 – Metodo sperimentale e grandezze (pag. 12)

La chimica: proprietà e trasformazioni delle sostanze (massa, volume ed energia) – Uniformità delle

misure: il Sistema Internazionale - il Sistema Internazionale: le grandezze fondamentali – La massa – La

temperatura – La mole – Le grandezze derivate: il volume, la densità, l’energia – Calcolo della quantità di

energia scambiata – Differenza tra temperatura e calore – La temperatura assoluta

U. D. 2 – La materia (pag. 34)

Aeriforme, liquido e solido: gli aspetti della materia – I passaggi di stato: gli effetti del calore – Natura

corpuscolare della materia: l’interpretazione dei passaggi di stato – Le sostanze pure: particelle tutte

uguali – Miscele omogenee: proprietà costanti – Miscele eterogenee: la presenza di più fasi Reazioni

chimiche: cambia la natura delle sostanze – Composti ed elementi: i componenti della materia – Formule

chimiche: la descrizione delle molecole

MODULO 2: Dalla materia agli atomi

Classe 4^ C Scientifico - Materia: Scienze Naturali Chimica Geografia

Pagina 1 di 8

Liceo Scientifico Galileo Galilei

Viale Gorizia 16 - 20025 LEGNANO (MI)

U. D. 3 – Le leggi ponderali (pag. 58)

Lavoisier: l’importanza della massa – Proust: la costanza della composizione nei composti – Dalton: la

Teoria atomica – La legge delle proporzioni multiple –Massa atomica e massa molecolare: l’attuale unità

di riferimento

U. D. 4 – La mole e i calcoli stechiometrici (pag. 76)

La mole: l’unità di misura del chimico – La massa molare: una quantità di uso pratico – Il volume molare

dei gas: uno spazio uguale per tutti – Formula e composizione di un composto: i primi calcoli – La

composizione percentuale – La formula minima e la formula molecolare – Le equazioni chimiche: come si

rappresentano le reazioni – I calcoli stechiometrici: la matematica delle reazioni – Il reagente limitante: le

quantità dei prodotti ottenibili – Resa percentuale: le quantità vere

MODULO 2: Dalla materia agli atomi

U. D. 5 – I primi modelli atomici (pag. 94)

Protoni, elettroni, neutroni: le proprietà che ne derivano – Gli isotopi: atomi con ugual numero di protoni e

differente numero di neutroni

MODULO 3: Gli elettroni e le proprietà degli elementi

U. D. 6 – La configurazione elettronica (pag. 114)

La quantizzazione degli atomi: Bohr – Raggio ed energia delle orbite di Bohr – Le energie di ionizzazione

– Heisemberg: appare l’incertezza – Il nuovo modello atomico: meccanica ondulatoria e probabilità – I

numeri quantici nel modello ondulatorio – Le caratteristiche degli orbitali – La configurazione elettronica:

come sono disposti gli elettroni

U. D. 7 – La Tavola periodica (pag. 142)

Le somiglianze tra elementi: le prime osservazioni – L’attuale Tavola periodica: le configurazioni esterne

– Uno sguardo d’insieme: il ripetersi periodico delle configurazioni elettroniche – Le proprietà periodiche:

andamenti e variazioni – Raggio atomico – Energia di ionizzazione – Affinità elettronica – Elettronegatività

– Gli elementi: metalli, non metalli e semimetalli

Classe 4^ C Scientifico - Materia: Scienze Naturali Chimica Geografia

Pagina 2 di 8

Liceo Scientifico Galileo Galilei

Viale Gorizia 16 - 20025 LEGNANO (MI)

MODULO 4: Atomi e molecole

U. D. 8 – I legamo chimici (pag. 160)

I legami chimici: concetti introduttivi – Lewis e Pauling: come avvengono i legami - Le gami chimici

primari: attrazione tra atomi – Legame covalente polare – Legame ionico: alta differenza di

elettronegatività –

U. D. 9 – La struttura delle molecole (pag. 186)

VSEPR: repulsione tra coppie elettroniche – Le formule di struttura – Esempi di strutture

U. D. 10 – La Nomenclatura dei composti chimici (pag. 202)

Le formule chimiche: rappresentazioni simboliche – Il numero di ossidazione: una carica apparente –

Nomenclatura tradizionale – Composti binari e composti ternari – I sali acidi

MODULO 5: Le soluzioni

U. D. 14 – I liquidi e Le soluzioni

La concentrazione – metodi di espressione della concentrazione di una soluzione – metodi fisici:

percentuale m/m, m/v, v/v – metodi chimici: molarità, molalità, frazione molare

MODULO 7: Equilibri acido /base e ossidoriduttivi

U. D. 17 – Le ossidoriduzioni (pag. 357)

Il numero di ossidazione: un ripasso – Le reazioni chimiche: un altro punto di vista – Le reazioni redox –

Bilanciamento delle reazioni redox: il metodo delle semireazioni

Libro di testo:

Tottola F., Allegrezza A., Rigetti M. (2005) “ Nuovo corso di chimica” volume unico – Minerva Italica

Classe 4^ C Scientifico - Materia: Scienze Naturali Chimica Geografia

Pagina 3 di 8

Liceo Scientifico Galileo Galilei

Viale Gorizia 16 - 20025 LEGNANO (MI)

(MI).

Legnano, 9 giugno 2013

Il docente

prof. Roberto GIUSSANI

PERCORSO DI RECUPERO ASSEGNATO AGLI STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO

ü ESEGUIRE GLI ESERCIZI E I TEST CONTENUTI ALLA FINE E ALL’INTERNO DEI CAPITOLI INDICATI DAL PRESENTE

PROGRAMMA

ü ESEGUIRE GLI ESERCIZI IN ALLEGATO

1) Scrivere le reazioni di preparazione dei seguenti sali:

a) carbonato di sodio

b) perclorato ferrico c) solfato rameoso

2) Scrivere le formule relative a ogni sostanza e quindi bilanciare le equazioni:

a) il carbonato rameico si decompone in ossido rameico e anidride carbonica

b) il sodio reagisce con l’acqua per produrre idrossido di sodio e idrogeno molecolare

c) il nitrito di ammonio si decompone in azoto molecolare e acqua

d) il rame si unisce allo zolfo per formare solfuro rameico

e) il nitrato d’argento reagisce con l’acido solforico per produrre solfato d’argento e acido nitrico

f) l’acido solforico si decompone in anidride solforica e acqua

g) il carbonato di calcio reagisce con l’acido cloridrico per dare cloruro di calcio, acqua e anidride carbonica

h) il nitrato d’ammonio si decompone in acqua e ossido di azoto (I)

3) Completa e bilancia le seguenti reazioni chimiche:

a) zinco + cloruro cromico ®

b) ferro + acido bromidrico ® (sale ferrico)

c) acido borico + ossido di bario ®

d) idrossido di alluminio ®

e) acido antimonioso + idrossido piombico ®

f) acido perclorico ®

Classe 4^ C Scientifico - Materia: Scienze Naturali Chimica Geografia

Pagina 4 di 8

Liceo Scientifico Galileo Galilei

Viale Gorizia 16 - 20025 LEGNANO (MI)

4) Scrivere le equazioni chimiche complete e successivamente bilanciarle relative alle seguenti reazioni chimiche:

a) il cromo sposta l’idrogeno dell’acido cloridrico con formazione di cloruro cromico e …

b) l’idrossido di bario reagisce con l’acido carbonico per formare …

c) la decomposizione dell’ossido d’argento

d) il rame reagisce con il nitrato d’argento per dare un sale con ione rameico e …

e) il magnesio reagisce con l’ossigeno molecolare per dare …

f) l’acido solforico reagisce con il nitrati d’argento per dare …

g) il magnesio reagisce con l’acido cloridrico per dare …

h) il ferro reagisce con l’ossigeno molecolare per formare un composto con il ferro ferrico

i) l’idrossido di calcio reagisce con l’acido perclorico per dare …

j) lo zinco reagisce con l’acido fosforico per dare …

k) il potassio reagisce con l’acido cromico per dare …

5) Scrivere e bilanciare le seguenti reazioni di sintesi:

a) ossido di zinco

b) acido fosforico

c) idrossido tannico

d) acido permanganico

e) anidride manganica

f) idrossido mercurio

g) ossido di alluminio

6) Scrivere le equazioni bilanciate delle seguenti reazioni:

a) cloruro di bario + idrossido di calcio ®

b) carbonato di calcio ® (decomposizione con formazione di ossido e di anidride)

c) idrossido di sodio + acido manganico ®

d) ……………..+ ……………. ® solfato di zinco + idrogeno molecolare

e) ossido + anidride ® solfato rameoso

f) solfato di potassio + cloruro di zinco ®

g) acido solforoso + cloruro ferrico ®

h) acido perclorico + idrossido di alluminio ®

i) sintesi dell’acido antimonioso

7) Completare e bilanciare le seguenti reazioni

Classe 4^ C Scientifico - Materia: Scienze Naturali Chimica Geografia

Pagina 5 di 8

Liceo Scientifico Galileo Galilei

Viale Gorizia 16 - 20025 LEGNANO (MI)

a) Ca(OH)2 + ………….® CaCl2 + ………

b) K2O + HClO2 ®

c) ………+ …………® Fe2(CO3)3 + H2O

d) KCl + ………….® K2SO4 + (acido)

e) H3AsO3 ® ……….+ ……………

f) ……….+…………® H3SbO4

g) Mg + Pb(CO3)2 ® …………+ …………..

12) Scrivere l’equazione molecolare, l’equazione ionica e ionica netta (tutte bilanciate) delle seguenti reazioni di precipitazione:

a) FeCl3 + AgNO3 ®

b) NaOH + Fe(ClO4)3 ®

c) BaBr2 + H2SO4 ®

d) K2S + FeCl3

®

e) Ca(OH)2 + H2SO4 ®

f) Pb(ClO4)2 + Li2SO4 ®

g) Na3AsO4 + SrCl2 ®

h) NH4F + Cu(NO3)2 ®

i) Ca(OH)2 + H2SO4 ®

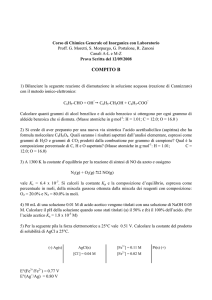

ESERCIZI DI STECHIOMETRIA

1) Quanti grammi di ioduro d’argento possono essere prodotti dalla reazione tra 20,0 g di nitrato d’argento e ioduro di sodio in eccesso?

2) Quanti grammi di solfuro rameoso saranno prodotti da 19,80 g di cloruro rameoso che reagiscono con un eccesso di acido solfidrico?

3) Quanti grammi di idrossido di calcio reagiranno completamente con 5,00 g di acido solforico?

4) Quanti litri di idrogeno molecolare gassoso (a c.n.) vengono prodotti da 11,0 g di sodio e acido perclorico in eccesso?

5) Un eccesso di azoto molecolare gassoso reagisce con 2,00 g di idrogeno molecolare gassoso (a c.n.). Quanti litri di ammoniaca vengono

prodotti a 0,798 atm e 58°C?

6) Quanti grammi di ossigeno molecolare (a c.n.) sono richiesti per bruciare completamente 65,60 g di carbonio? Quanti litri di CO2 si

formeranno a 900 mm di Hg e a 230°C?

Classe 4^ C Scientifico - Materia: Scienze Naturali Chimica Geografia

Pagina 6 di 8

Liceo Scientifico Galileo Galilei

Viale Gorizia 16 - 20025 LEGNANO (MI)

7) Nella decomposizione del clorato di potassio si formano 64,20 g di O2. Calcola quanti grammi di cloruro di potassio si formano?

8) Il monossido di carbonio reagisce con l’ossido ferrico producendo ferro e anidride carbonica. Se si formano 18,70 g di ferro, quale sarà la

quantità in grammi di monossido di carbonio necessaria per una reazione completa?

9) Quanti grammi di acido cloridrico sono richiesti per reagire completamente con 75,10 g di idrossido di calcio?

10) Quanti litri d’idrogeno molecolare (a c.n.) vengono a formarsi dalla reazione tra 5,62 g di alluminio e 15,50 g di acido cloridrico?

11) Disponendo di 8,20 g di idrossido di calcio e di 12,20 g di acido nitrico, quanti grammi di sale si otterranno?

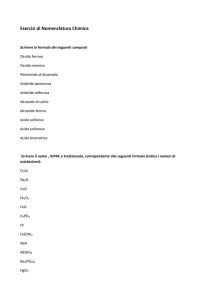

Scrivere la formula dei seguenti composti;

cloruro di calcio

cianuro di sodio

fluoruro stannoso

ossido stannoso

carbonato rameoso

carbonato di calcio

ossido di magnesio

cloruro di alluminio

ioduro di zinco

solfuro di potassio

Scrivere il nome dei seguenti composti:

BaCl2

PbSO4

K2CO3

Al(NO3)3

Ba(OH)2

Zn(NO3)2

H2S

FeCl2

(NH4)3PO4

MnO3

Scrivere la formula dei seguenti composti:

Carbonato rameico

Bromuro di magnesio

Fluoruro di potassio

Solfato bismutoso

Cianuro mercurico

Idrossido di potassio

Cianuro d’argento

Idrossido di calcio

Fosfato manganico

Solfuro di ammonio

ESERCIZI CON IL REAGENTE LIMITANTE

Per ogni reazione individuare il reagente limitante e calcolare quanti grammi di ogni prodotto si ottengono sapendo che si utilizzano 10g del

primo reagente e 10g del secondo reagente. Calcolare, inoltre, quanti grammi del reagente in eccesso avanzano.

a) Ca(OH)2 + HCl ® CaCl2 + H2O

[15g; 4,86g; 0,146g di HCl]

Classe 4^ C Scientifico - Materia: Scienze Naturali Chimica Geografia

Pagina 7 di 8

Liceo Scientifico Galileo Galilei

b) K2O + HClO2 ® KClO2 + H2O

Viale Gorizia 16 - 20025 LEGNANO (MI)

[15,55g; 1,134g; 4,29g di K2O]

c) Fe(OH)3 + H2CO3 ® Fe2(CO3)3 + H2O

d) KCl + H2SO4

® K2SO4 + HCl

[13,71g; 5,076g; 1,24g di H2CO3]

[11,66g; 2,41g; 3,43g di H2SO4]

e) Mg(OH)2 + H3AsO3 ® Mg3(AsO3)2 + H2O

[12,66g; 4,295g; 3,09g Mg(OH)2]

f) Sb2O5 + H2O ® H3SbO4

[11,70g; 8,334g di H2O

g) Mg + Pb(CO3)2 ® MgCO3 + Pb

[4,55g; 5,59g; 8,65g di Mg]

*) Se 50 cm3 di acido nitrico 0,1 M neutralizzano 70 cm3 di una soluzione di idrossido di calcio,

qual è la concentrazione M di quest'ultima?

*) Una soluzione di idrossido ferroso al 30 % m/m ha una densità di 1,12 g/ml. Calcolare la

molarità, la molalità, la frazione molare di soluto.

*) Calcolare quanti ml di una soluzione di acido perclorico al 40% in massa (d=1,024 g/ml) sono

necessari per preparare 240 ml di una soluzione dello stesso acido 0,05M.

*) Quanti grammi di acido cromico sono contenuti in 45 ml di una soluzione al 35% p/p densità

1,031 g/ml di questo acido?

*) Quanti grammi di precipitato si formano dalla reazione tra 35 ml di nitrato d’argento 0,02 M e

40 ml di cloruro rameico 0,018 M?

*) Se 86,2 ml di una soluzione 0,765 M di idrossido di alluminio reagiscono completamente con

30,0 ml di acido solforico, qual è la concentrazione M dell'acido?

*) Una soluzione di nitrato di calcio al 30 % m/m ha una densità di 1,12 g/ml. Calcolare la molarità,

la molalità, la frazione molare di soluto.

*) Calcolare quanti ml di una soluzione di acido solforico al 40% in massa (d=1,024 g/ml) sono

necessari per preparare 340 ml di una soluzione dello stesso acido 0,5M.

*) Se 40,8 cm3 di acido solforico 0,106 M reagiscono completamente con 61,8 cm3 di una

soluzione di idrossido di potassio, qual è la concentrazione M di quest'ultima?

*) Quanti grammi di precipitato si formano dalla reazione tra 35 ml di cromato di potassio 0,02 M

e 40 ml di nitrato rameoso 0,018 M?

Classe 4^ C Scientifico - Materia: Scienze Naturali Chimica Geografia

Pagina 8 di 8