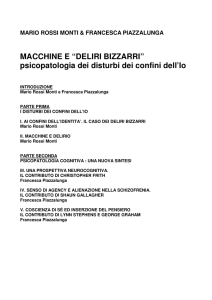

Psichiatria e Psicoterapia Analitica (2002), 21, 4: 1??-??

EDITORIALE

I DISTURBI DEI CONFINI DELL’IO

Mario Rossi Monti°

Psicopatologia dei disturbi dei confini dell’Io

I disturbi dei confini dell’Io (o disturbi dell’esperienza dell’Io) corrispondono, nella

psicopatologia tedesca, agli Ichstörungen – gli Ego disorders o i disturbi dei confini del Sé della

psicopatologia anglosassone (Sims 1995) – nel cui ambito rientrano ad esempio le esperienze di

essere “fatto” o di passività-influenzamento, sia a livello del pensiero, sia a livello del corpo, dei

sentimenti, degli impulsi e della volontà.

Il concetto di confini dell’Io rimanda a Federn (1952) che comprendeva, nel suo concetto di

Io, anche ciò che oggi si identifica come Sé. Come è noto il modello proposto in ambito

psicoanalitico da Federn risentiva fortemente dei contributi della psicopatologia di ispirazione

fenomenologica e degli studi di Schilder. Tausk (1919), autore di uno splendido saggio sulla

genesi della “macchina influenzante” nella schizofrenia, aveva descritto in questo modo la perdita dei confini dell’Io: “I malati lamentano che tutta la gente conosce i loro pensieri, che i loro

pensieri non sono rinchiusi nella loro testa ma sono senza confini in tutto il mondo, cosicché

passano allo stesso tempo per tutte le teste degli uomini”. Tausk aveva formulato l’ipotesi, in base

all’analisi psicopatologica del caso Natalija, che la “macchina per influenzare” costituisse uno

stadio evolutivo di un sintomo che è possibile osservare anche senza l’idea delirante della macchina (Rossi Monti 2000). In particolare Tausk aveva descritto il passaggio attraverso una serie di

tappe connotate da sentimenti di trasformazione delle proprie funzioni psichiche o di parti del

proprio corpo la cui origine veniva progressivamente attribuita all’esterno e in ultima istanza

spiegata con l’azione di una macchina influenzante manovrata da nemici. Freud, discutendo il

lavoro di Tausk, aveva fatto notare come l’idea che qualcuno sia in grado di leggere i nostri

pensieri affondi le radici nella storia evolutiva di ciascuno e risalga all’epoca in cui il bambino

impara a parlare: “Dato che, insieme alle parole, il bambino riceve dagli altri anche i pensieri,

l’idea che gli altri conoscano i suoi pensieri appare fondata sui fatti; egli ha l’impressione che gli

vengano ‘prodotti’, insieme alla capacità di parlare, anche i pensieri” (Tausk 1919).

Karl Jaspers (1913), il fondatore della psicopatologia generale, aveva citato tra gli elementi

“staticamente incomprensibili” della vita psichica schizofrenica l’esperienza dell’“imposto”: la

persona non si sente più libera, non più padrona di sé, dei propri movimenti, pensieri, sentimenti

ma sente di soggiacere a un potere estraneo. Di qui la sensazione, ad esempio, che i propri pensieri possano essere teleguidati, spinti in una direzione invece che in un altra, interpolati attraverso

l’azione di apparecchi elettronici, diffusi o addirittura rubati: inserzione, furto, eco del pensiero.

Il Presidente Schreber, del resto, chiamava i pensieri che avvertiva come imposti “pensieri non

pensati”. “Se questo stato raggiunge un grado elevato – scriveva Jaspers – [questi malati] si

sentono per così dire come una marionetta, che viene mossa o posta in riposo a capriccio. Quasi

° Professore Straordinario di Psicologia Clinica (Università di Urbino) - Psicoanalista (SPI)

1

Mario Rossi Monti

sempre in base a queste esperienze producono il delirio di influenzamento fisico o di altro genere,

di apparecchi o macchine complicate nel cui potere sono caduti, di influenze soprannaturali, che

agiscono sul mondo reale”. Così si esprimeva un suo paziente: “Quello che mi succede è un

enigma [...] fui posto in uno stato d’animo allegro [...] deve essere un apparecchio molto complicato se è in grado di pormi in qualsiasi stato d’animo [...], di deviare i miei pensieri e perfino di

ispirarmi qualsiasi movimento. L’apparecchio fu sistemato in modo tale che ogni parola che dicevo mi era suggerita per via elettrica”.

In queste condizioni i confini della propria mente diventano labili, indefiniti e soprattutto

permeabili. La propria mente non è più un luogo sicuro. Almeno non nel senso che ciò che vi abita

è sentito come frutto della propria attività mentale e solida base del senso di intimità del Sé 1 . In

queste esperienze alcuni caratteri formali che la psicopatologia generale ha descritto come

costitutivi della coscienza dell’Io vengono sovvertiti; come accade per la coscienza di attività

(Jaspers 1913) e l’esperienza della meità (Schneider 1959), ovvero per il senso di appartenenza a

sé dei propri atti psichici o motori.

Si potrebbe dire che in queste circostanze – come scriveva Freud nel 1916 – l’Io non è più

padrone nemmeno in casa propria. Solamente che Freud non si riferiva a condizioni di carattere

psicopatologico ma alle conseguenze che la psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio avevano

avuto sul narcisismo del genere umano. Dopo l’umiliazione che le rivoluzioni copernicana e

darwiniana avevano inferto all’idea dell’uomo di occupare un posto speciale nell’universo, la

psicoanalisi aveva mostrato quanto fosse illusoria la sensazione di poter controllare ogni anfratto

della propria mente. L’errore di pensare di essere sovrano della propria psiche, scriveva Freud,

deriva dal fatto che tu confidi “di essere informato su ciò che accade nella tua psiche […] Quindi

se non hai ricevuto notizia alcuna di qualche cosa che è avvenuto nella psiche, giudichi

fiduciosamente che non vi sia dentro nulla. Già, e ti spingi addirittura al punto da ritenere che

psichico sia identico a cosciente, ossia noto a te [...] Lo psichico non coincide affatto in te con ciò

che ti è cosciente. L’attuarsi di qualche cosa nella tua psiche e il fatto che questo qualche cosa ti

sia anche noto, son due faccende diverse. D’abitudine, ammettiamolo pure, il servizio di informazioni della tua coscienza basta ai tuoi bisogni; ma in molti casi [...] esso vien meno”. Insomma,

l’uomo non può continuare a comportarsi come un sovrano assoluto della propria psiche e accontentarsi delle informazioni del primo ministro senza scendere tra il popolo e ascoltarne la voce.

Alcuni disturbi psichici del resto mostrano come le cose vadano diversamente: “L’Io si sente a

disagio, incontra limiti al proprio potere nella sua stessa casa, nella psiche. Appaiono improvvisamente pensieri di cui non si sa donde provengano, e non si può far nulla per scacciarli. Questi

ospiti stranieri sembrano addirittura più potenti dei pensieri sottomessi all’Io, e tengono testa a

tutti quei mezzi, pur già tante volte collaudati, di cui dispone la volontà; non si lasciano turbare

dalla confutazione logica, né li tange la testimonianza opposta della realtà”.

Ma una cosa è rendersi conto che la propria mente è abitata anche da una dimensione inconscia che sottende il flusso del proprio sentire, pensare e agire, ma che è pur sempre una propria

dimensione, qualcosa che ci appartiene e dalla quale sentiamo scaturire cose di cui ignoravamo

l’esistenza o che ci sorprendono e ci appaiono a prima vista incomprensibili (come un sogno, un

lapsus, un pensiero ossessivo); altra cosa è fare diretta esperienza della perdita del senso di appartenenza a sé di pensieri che si trovano all’interno della nostra testa. Solo quest’ultima esperienza

1

Dal momento che l’Io a cui si fa riferimento nei “Disturbi dei confini dell’Io” è in realtà assai

prossimo al concetto di Sé, preciso che userò indifferentemente i due termini, da un lato per rimanere fedele

ai termini con cui è stata originariamente indicata questa forma patologica dell’esperienza, dall’altro per

estendere questa concettualizzazione al concetto di Sé.

2

I disturbi dei confini dell’io

si connota come disturbo dei confini dell’Io ed è caratterizzata dal rilievo di un’effrazione. In

questi casi – ha scritto Gladys Swain (1994) – la follia si rivela nella sua essenza di vero e proprio

“attacco al modo di proprietà del soggetto delle sue idee”.

I “deliri bizzarri” del DSM-IV

Queste esperienze descritte nel cuore stesso della psicopatologia della schizofrenia dove

sono andate a finire nei moderni dispositivi diagnostico-nosografici? Il DSM-IV (APA 1994),

come è noto, richiede, al fine di soddisfare il criterio sintomatologico per la diagnosi di schizofrenia, almeno due dei seguenti sintomi: deliri, allucinazioni, linguaggio disorganizzato, comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico, sintomi negativi. Ma avverte: “Se i deliri

sono giudicati bizzarri, questo solo sintomo è sufficiente per soddisfare il Criterio A per la schizofrenia”.

Cosa si intende per “deliri bizzarri”? Il DSM-IV considera “bizzarri” tutti quei deliri che

“risultano chiaramente non plausibili e non comprensibili, e non derivano da comuni esperienze

di vita”. Rientrano in questo ambito, oltre a deliri il cui contenuto è patentemente assurdo, tutti

quei “deliri che esprimono una perdita di controllo sulla mente e sul corpo […], come la convinzione di una persona che i suoi pensieri siano stati portati via da certe forze esterne (‘furto del

pensiero’), che pensieri estranei siano stati messi dentro la mente (‘inserzione del pensiero’), o

che il suo corpo o le sue azioni siano agite o manipolate da certe forze esterne (‘deliri di controllo’)”.

I deliri bizzarri godono quindi di uno statuto privilegiato. Tanto che dal punto di vista della

loro rilevanza per la diagnosi di schizofrenia costituiscono sintomi ad alto peso specifico: la loro

presenza conta per due. Ma all’interno di questa categoria individuata sulla base di un certo tipo

di contenuto del delirio trova posto un nucleo di esperienze che la psicopatologia europea – e in

particolare la Scuola di Heidelberg – ha descritto come sintomi schneideriani di primo rango

(Schneider,1959). Un insieme sindromico al quale, comunque, sia Kraepelin (1909-1915) sia

Eugen Bleuler (1911) avevano attribuito valore determinante per la diagnosi. Questo insieme di

esperienze, travasato nella categoria deliri bizzarri, contenutisticamente costruita, è venuto così a

rappresentare – sul versante impropriamente denominato “positivo” – il vero e proprio nocciolo

duro della schizofrenia. Vista la natura composita (contenutistico/ formale) della categoria “deliri

bizzarri” non desta stupore rilevare come la maggior parte degli studi condotti sulla affidabilità

del sintomo “delirio bizzarro” conduca a risultati contraddittori. Contraddittori perché l’insieme

preso in esame è altamente eterogeneo: vale a dire, creato dall’unione di deliri contenutisticamente

bizzarri (nel senso del DSM) e deliri bizzarri in senso formale schneideriano, cioè fondati su

quelle specifiche esperienze di alterazione dei confini dell’Io descritte a partire da Jaspers (1913)

e da Schneider (1959). Studi di questo genere trascurano l’esistenza di: 1) “deliri bizzarri” che

non rientrano nell’ambito dei sintomi di primo rango schneideriani e che si connotano solo per un

contenuto “bizzarro”; 2) “deliri bizzarri” che rientrano nell’ambito dei sintomi di primo rango

schneideriani per il fatto di essere sostenuti da un’alterazione dei confini dell’Io (caratteristica

formale).

Deliri o esperienze?

Nel parlare di deliri bizzarri il DSM compie un’altra operazione indebita: traspone automaticamente esperienze centrate sul carattere della passività nell’ambito del delirio. Le esperienze

3

Mario Rossi Monti

di passività diventano così necessariamente deliri di passività; le esperienze di influenzamento

sono ipso facto deliri di influenzamento, e il tutto – per la bizzarria del contenuto – confluisce

nella categoria “deliri bizzarri”. Vale la pena tuttavia ricordare che Jaspers precisava con ragione

che se i deliri vengono espressi nella forma di giudizi e di credenze ciò non significa che essi

originino su quello stesso piano. Al contrario, sosteneva Jaspers, essi originano sul piano dell’esperienza. Solo successivamente un’esperienza patologica può trovare espressione come delirio in forma di giudizio o credenza. Quando si parla (nel DSM ma anche nella maggior parte dei

manuali di psichiatria clinica) di delirio di influenzamento, di delirio di passività o di delirio di

furto del pensiero varrebbe la pena ricordare che nelle parole dei pazienti che vivono questa

particolare condizione psichica ricorre piuttosto, almeno in una certa fase del percorso, il racconto di un’esperienza, di un’indiscutibile sensazione: sentire il proprio pensiero interpolato da una

forza esterna, sentire – ad esempio – di avere perso la capacità di autodirigere i propri pensieri.

Tutte situazioni nelle quali il paziente riferisce esperienze nelle quali usa il pronome di prima

persona come soggetto (“Io sento che …”) e che quindi non possono essere messe in discussione,

se non altro per la prossimità di accesso da parte del soggetto a un’esperienza interiore che non

può essere verificata da nessun altro. Situazioni completamente diverse da quelle che si realizzano dopo un’elaborazione delirante della medesima esperienza. Quando infatti il paziente spiega il

funzionamento della sua mente sulla base di una costruzione delirante che magari chiama in

causa l’azione di una macchina per influenzare manovrata da ipotetici nemici, sta usando il pronome di prima persona come oggetto di una spiegazione. Una situazione, a differenza della precedente, nella quale l’accesso ai dati è in linea di principio aperto a qualunque altro osservatore.

Chiamare deliri il tipo di esperienze che ne costituisce la possibile premessa rappresenta un grave

errore clinico e concettuale. Queste esperienze possono essere effettivamente elaborate, secondo

meccanismi pseudo-esplicativi o para-causali, in un vero e proprio delirio, ma i cambiamenti e le

perturbazioni del funzionamento mentale, affettivo o corporeo ai quali si riferiscono in una prima

fase i pazienti riguarda il piano della loro esperienza. I pazienti stanno vivendo una data esperienza e cercano in tutti i modi di trasmetterla mediante le parole. È impressionante constatare il

carattere di invariante di queste esperienze; e come esse siano descritte da molti pazienti usando

spesso le stesse parole. Queste alterazioni riguardano funzioni così basiche della mente e del

funzionamento mentale (come il senso di appartenenza a sé dei propri atti psichici e motori) che

è difficile trovare le parole per dare loro un volto. Insomma, come precisa Spitzer (1988),

influenzamento, controllo, passività non possono essere considerati contenuti del delirio alla stregua

di gelosia o persecuzione, ma vanno considerati espressione diretta di esperienze che riflettono

una deformazione di caratteristiche di base dell’esperienza dell’Io.

Normalmente noi non formuliamo delle meta-rappresentazioni introspettive coscienti in base

alle quali formulare un giudizio su ciò che stiamo pensando, arrivando ad esempio a valutare

qualcosa che stiamo pensando come prodotto della nostra stessa mente. Pensiamo. E questa esperienza di pensare di per se stessa indiscutibilmente ci appartiene. Sia nel senso di localizzare il

pensiero all’interno del nostro apparato psichico o del nostro flusso di coscienza (senso di soggettività e di appartenenza), sia nel senso di vivere la sensazione di esserne attivo agente promotore

(senso di agency). Anche quando questi pensieri si presentano alla nostra mente in maniere apparentemente spontanea o involontaria. Ogni esperienza di influenzamento segnala e costituisce la

rottura di questo comune modo di pensare. Un fenomeno ovvio, banale, implicito, come la sensazione di pensare i propri pensieri, si incrina e diventa il luogo di un tormento. Di qui il bisogno di

spiegare ciò che sta accadendo e di ricorrere a una sorta di attitudine para-causale nella quale –

come scrive Benedetti (1980) – i “bisogni restitutivi della mente umana sono evidentemente così

intensi che di fronte ad essi impallidiscono i bisogni di razionalità”: la plausibilità viene sacrificata alla necessità di salvaguardare (o tentare di salvaguardare) la propria integrazione intrapsichica

4

I disturbi dei confini dell’io

mediante lo sviluppo di una meta-rappresentazione delirante del proprio pensare. Qualcosa che

assomiglia molto a quella tendenza iper-riflessiva alla quale Louis Sass (1992; 1999) attribuisce

importanza centrale nello sviluppo della schizofrenia: quanto più mi interrogo sul mio pensiero

tanto più questo mio pensiero diventa oggettivato ed estraneo. Quanto più diventa oggettivato ed

estraneo, tanto meno posso sentirlo mio. Quanto più mi interrogo, tanto meno lo sento mio: si

prospetta, in sequenza, un percorso che può arrivare fino al sentire quel pensiero come alieno.

Il contributo della psicopatologia cognitiva

Dopo la psicopatologia fenomenologica e la psicoanalisi anche la psicopatologia cognitiva ha

rivolto le sue attenzioni ai disturbi dei confini dell’Io. L’idea guida della psicopatologia cognitiva

è costituita dalla convinzione che sia necessario abbandonare una ricerca fondata su categorie

descrittivo-nosografiche come quelle tracciate dagli attuali manuali diagnostico-statistici. Si tratta

di categorie che hanno rivelato tutti i loro limiti, anche nella ricerca. Si sono manifestate troppo

eterogenee e ampie e non hanno affatto contribuito alla delimitazione di campioni più omogenei. È

sembrato più vantaggioso invece mettere al centro dell’attenzione condizioni psicopatologiche più

specifiche, delimitate e quindi più omogenee, che non necessariamente coincidono con le tradizionali categorie nosografiche. È il caso, ad esempio, della sindrome di Capgras o ancora di specifiche

esperienze psicopatologiche come quelle di passività, di furto e inserzione del pensiero. Le ipotesi

relative ai meccanismi patogenetici che stanno alla base di questi fenomeni psicopatologici potrebbero essere di qualche utilità anche per capire meglio il funzionamento delle normali attività di

coscienza. Così come nella neuropsicologia cognitiva i deficit sono stati usati per valutare e ridefinire

i modelli delle normali abilità cognitive, la psicopatologia cognitiva si propone di sviluppare lo

stesso modello di indagine e di studio a partire da specifiche sindromi psicopatologiche. In questo

senso, da un lato prende atto della inconcludenza di uno studio patogenetico fondato sulle categorie nosografiche proposte dagli attuali sistemi di classificazione; dall’altro recupera un’ attenzione

privilegiata per le esperienze e le sindromi descritte dalla tradizione psicopatologica continentale.

Questa impostazione e questo progetto di ricerca si fondano sul tentativo di promuovere un legame

sempre più stretto tra psicopatologia, filosofie della mente, neuroscienze e fenomenologia. Sempre

che quest’ultima – scrivono Parnas e Zahavi (2000) – sia in grado di “vincere le sue fobie ed

entrare in un dialogo critico con la filosofia analitica, le scienze cognitive e le scienze del comportamento”. Il che non sempre accade: quando si è troppo preoccupati di difendere la purezza immacolata delle proprie idee da “contaminazioni” che appaiono rischiose.

In questo senso lo studio di configurazioni di esperienza molto particolari, come quelle

incluse nei disturbi dei confini dell’Io, al di là della loro specificità o meno per il disturbo schizofrenico, rappresenta un terreno di incontro e di confronto per psicopatologi di orientamento

fenomenologico, cognitivisti e filosofi della mente. Molte esperienze psicopatologiche mettono

sotto gli occhi come alcune nostre funzioni o capacità, come quella di vivere naturalmente il

senso dell’unitarietà della propria identità o dell’appartenenza a sé dei propri atti psichici, siano

quasi inapparenti, implicite o addirittura apparentemente ovvie in uno stato di normalità, rivelandosi invece in tutta la loro drammatica problematicità solo quando incominciano a vacillare. I

disturbi dei confini dell’Io, dal canto loro, rappresentano non soltanto una patologia del costrutto

dell’Io (o meglio del Sé) ma una specifica modificazione di alcune delle condizioni di esistenza

stessa del Sé: il senso di proprietà dei propri atti psichici (senso di soggettività e di appartenenza)

e il senso di esserne attivo agente promotore (senso di agency).

Nell’ambito di una tradizione di ricerca che salda insieme impostazione cognitiva e

neuroscienze Christopher Frith (Frith e Done 1988; Frith 1992) ha elaborato in questi anni un

5

Mario Rossi Monti

modello dei disturbi dei confini dell’Io dal quale non è possibile prescindere. Il modello deriva

dalla trasposizione in ambito cognitivo di un modello di controllo nato nell’ambito degli studi

sulla motricità ed è centrato sul ruolo svolto sinergicamente da copia efferente e monitor

comparatore centrale nell’auto-monitorizzazione della attività psichica di ciascuno di noi. Applicando un modello valido per il controllo del movimento ai pensieri potremmo intanto cominciare

a pensare al pensiero e al linguaggio come ad “azioni”. Quando articoliamo consapevolmente un

pensiero con l’altro avvertiamo infatti una sensazione di sforzo e di scelta deliberata, un po’ come

accade quando compiamo una azione (Frith 1992). L’esperienza di stare pensando coincide in

condizioni normali con il senso di appartenenza a sé dei propri pensieri e con il senso di esserne

agente promotore (agency). Tutto ciò che interferisce con questo auto-riconoscimento della propria capacità di generare un certo atto o pensiero o di sentirlo come proprio implica un vissuto di

estraneità o addirittura di alienità di quell’atto-pensiero: lungo questo possibile percorso, attraverso il ricorso a una pseudo-spiegazione di carattere delirante, il soggetto può arrivare a spiegare

quella azione-pensiero come frutto dell’attività di un agente esterno. Ma con quale meccanismo

sub-personale potrebbe realizzarsi questo mancato auto-riconoscimento del senso di essere agente dei propri pensieri? Frith ipotizza che le esperienze di inserzione del pensiero dipendano da un

difetto della capacità di monitoraggio della propria attività mentale: si tratterebbe in sostanza di

schegge impazzite del proprio pensiero di cui il soggetto ha perso la “paternità” (vale a dire la

coscienza che gli appartengono e di averle generate) e che vengono quindi altrimenti “spiegate”

attribuendone l’origine a un agente esterno. In questo senso Frith aderisce all’idea che i deliri di

controllo non siano riducibili a “false convinzioni” quanto piuttosto rappresentino il prodotto

dell’elaborazione di esperienze anomale. Quando i pazienti psicotici raccontano che pensieri che

non gli appartengono vengono inoculati nella loro testa stanno in realtà cercando di dirci che non

riescono più a trovare quella “etichetta” che – in condizioni normali – qualifica ogni loro pensiero

come “loro”. Quando questo processo di auto-attribuzione non funziona a dovere il pensiero

viene percepito come non-proprio o estraneo. Il meccanismo che sosterrebbe questo processo

fisiologico di auto-riconoscimento fa riferimento all’idea della “copia efferente” o della “scarica

corollario”. Quando un’istruzione motoria viene inviata alla periferia per dare luogo a un movimento corporeo, una “copia efferente” della stessa istruzione viene contemporaneamente inviata

a un centro comparatore che svolge una funzione di monitoraggio centrale. Il centro comparatore

confronta l’informazione propriocettiva e l’informazione visiva reafferente, successiva alla azione, con la copia efferente concludendo per l’appartenenza (o meno) di quell’atto-pensiero al

soggetto. In questo caso il senso di proprietà e di agency avrebbe bisogno per svilupparsi di un

feedback percettivo e quindi si realizzerebbe solo dopo lo svolgimento della azione. Ma il

comparatore interverrebbe anche in una fase precedente essendo parte di un sistema pre-motorio,

anticipatorio, non consapevole, che opera prima della reale esecuzione del movimento e quindi

prima del feedback sensoriale. Questo modello dell’azione anticipatorio, basato sul forward (proattivo), funziona come auto-monitoraggio di ciò che si sta per fare, consentendo il controllo e la

modulazione stessa della azione: conferendo allo stesso tempo al soggetto la sensazione di controllare l’azione e di esserne l’agente esecutore. Sebbene il contenuto dell’esperienza sia rappresentato dal sentimento di essere agente di una data azione, la fonte di questo sentimento sembrerebbe situarsi tra l’intenzione e l’esecuzione. Cristopher Frith, che sta continuando a lavorare su

questi temi, ricorda a questo proposito un esperimento condotto da Libet et al. (1983) nel quale si

dimostrava 1) che l’attività cerebrale associata alla intenzione di svolgere un’azione precedeva

nel tempo la consapevolezza della intenzione ad agire; ma anche che 2) l’inizio reale dell’azione

si verificava dopo la consapevolezza dell’inizio dell’azione stessa. In questa sequenza temporale

(attività cerebrale associata all’intenzione ad agire Ü consapevolezza dell’intenzione ad agire Ü

consapevolezza dell’inizio dell’azione Ü inizio della azione) consapevolezza della intenzione e

6

I disturbi dei confini dell’io

consapevolezza dell’inizio dell’azione sarebbero strettamente collegate tra loro nel produrre un

senso di agency e controllo delle proprie azioni (Frith e Gallagher 2002).

Se per un qualche motivo qualcosa non dovesse funzionare a questo livello e il monitor

centrale-comparatore non dovesse ricevere copia efferente delle istruzioni motorie (o della spinta

a elaborare un pensiero) il soggetto si troverebbe immerso in un’azione (o in un pensiero) che non

avrebbe gli elementi per riconoscere come proprio. Imbattersi nella propria mente in un pensiero

svincolato dalla sensazione di esserne noi gli “agenti” (a livello del sistema di monitoraggio

centrale) fa sentire questo pensiero come estraneo. A partire da questa inquietante sensazione si

apre la strada per l’elaborazione di una pseudo-spiegazione anche delirante secondo la quale il

pensiero sarebbe stato inserito a forza nella nostra mente. Resta tuttavia il fatto (di non poco

conto) che produrre sperimentalmente un’esperienza inquietante di questo tipo non è sufficiente

a produrre un vero delirio, come accade ad esempio nel segno neurologico della mano aliena

(anarchic or alien hand). In questa condizione il paziente, affetto da una lesione unilaterale del

lobo frontale mediale, mostra alcuni movimenti della mano controlaterale alla lesione apparentemente finalistici di cui egli stesso non è consapevole (del tipo comportamenti di utilizzazione:

vede una cosa e la afferra). Tuttavia non interpreta questa esperienza come frutto di un’azione

esteriore ma si limita a rilevare con sorpresa (e a lamentare) il fatto che la sua mano fa strane cose,

non corrispondenti alle sue intenzioni consapevoli. In conclusione, sostiene Frith (Frith e Gallagher

2002), quasi ri-azzerando il problema, “per produrre un delirio bisogna essere davvero schizofrenici”. Come dire: questo modello può dirci molto sul funzionamento e sulla funzione di controllo

degli atti psichici e motori svolta a livello centrale, ma non molto sulla schizofrenia. Essere schizofrenici è un’altra cosa.

Perdita globale o riassestamento funzionale?

Inutile nascondersi che il modello proposto da Frith è irto di problemi. A partire, come nota

Shaun Gallagher (2000), dalla stessa nozione di “intenzione di pensare” che starebbe alla base del

modello di anticipazione di carattere pre-motorio nel comparatore centrale. L’intenzione di pensare non è forse già di per se stessa un pensiero? E allora è necessaria un’intenzione di pensare per

pensare all’intenzione di pensare? Tutto ciò è inoltre distante mille miglia dalla comune sensazione soggettiva per la quale il nostro pensare non è sentito come sistematicamente o necessariamente preceduto da un’intenzione cosciente (di pensare) né seguito da alcuna meta-rappresentazione

cosciente del pensiero che verrebbe categorizzato come di nostra proprietà e frutto di una nostra

2

Ciò vale naturalmente per le esperienze di influenzamento ma non per quelle di alienazione. Nelle

prime il soggetto fa l’esperienza dell’influenzamento, ad esempio dei propri pensieri, senza perdita del

senso della loro appartenenza: qualcosa è “fatto” (Gemacht) alla persona, ma questo qualcosa di fatto consiste nell’influenzamento di pensieri che continuano a essere vissuti come propri, come autogenerati dal

soggetto, costretto da un potere a lui esterno a piegarli alle influenze di forze estranee (indirizzarne il corso,

accelerarli, rallentarli, ecc.). Nelle esperienze di alienazione nelle quali il paziente ha consapevolezza che i

pensieri che si trova in testa non gli appartengono, non sono suoi, sono pensieri generati da un altro agente

di pensiero e inseriti a forza dentro di lui: il soggetto non fa i propri pensieri ma si trova in testa pensieri che

non riconosce come suoi in quanto la loro paternità appartiene ad altri. La distinzione tra influenzamento e

alienazione di Taylor e Heiser (1971) è stata recentemente ripresa da Fulford (1989) e da Stephens e Graham

(2000).

7

Mario Rossi Monti

“azione”. Inoltre resta da capire che cosa abbiano in comune (ma soprattutto in cosa si differenzino) le esperienze di azione involontaria con le esperienze di passività: in entrambe infatti si ha

una mancanza del sentimento di essere attivo promotore (agente) di quell’atto motorio (o di pensiero) in presenza del senso di soggettività e di appartenenza al soggetto di quello stesso atto 2 . In

altre parole, sentiamo come appartenenti a noi e ci riconosciamo anche in contenuti di pensiero (o

in atti motori) di carattere involontario o spontaneo. Nel caso del movimento involontario la

mancanza del senso di agency può essere ricondotta alla mancanza di una copia efferente a livello

del comparatore centrale. Ma nelle esperienze di passività sul piano motorio (o a livello di pensiero) che cosa accade? Visto che quell’atto motorio che il soggetto attribuisce a un’agenzia esterna

(o quel pensiero che sostiene essere stato introdotto a forza nella sua mente) sono comunque il

prodotto della sua attività motoria o della sua mente.

Il modello di Frith inoltre non tiene sufficientemente conto di altri due aspetti problematici.

In primo luogo non dà conto delle esperienze di influenzamento attivo della realtà esterna: esperienze che sono state descritte come esperienze di “saper fare” (invece che di “ricevere fatto”),

transitivismo o esperienze di influenzamento attivo. Si tratta di una altro lato dei cosiddetti deliri

bizzarri (per riprendere l’iperinclusivo termine del DSM) che è rimasto in ombra e che costringe

a rivedere l’idea che la perdita del sentimento di appartenenza a sé dei propri atti psichici (meità)

e l’esperienza di passività siano gli elementi decisivi dei disturbi dei confini dell’Io. Infatti, in

tutte le esperienze di “saper fare” non solo non è presente alcuna diminuzione della sensazione di

attività, ma neppure alcuna perdita della meità. Si realizza piuttosto un loro ampliamento, se non

una vera e propria inflazione (Blankenburg 1988), insieme con un’inflazione del senso di essere

agente promotore di modificazioni della realtà materiale o della mente di altre persone.

In secondo luogo il modello di Frith ha il difetto di rappresentare il funzionamento mentale

del paziente (con disturbi dei confini dell’Io) come globalmente dominato da esperienze di passività-influenzamento. In realtà sappiamo bene che non è così: anzi, al contrario, il paziente entra in

rapporto con noi proprio lamentando, in qualità di osservatore di se stesso, questo fenomeno. Si

potrebbe dire che si lamenta del fatto che nel teatro della propria mente rintraccia con una certa

frequenza impronte che non sono le sue, che non gli appartengono: si sta rivolgendo a noi proprio

a partire da quella parte di sé che osserva quanto accade nella propria mente. Nel parlare di

esperienze di alienazione non si deve quindi rimanere accecati dalla sua bizzarria, dal fatto che si

tratta di un fenomeno impossibile a concepirsi: qualcuno inocula pensieri nella mente di un altro,

viola uno spazio, simile a una stanzetta sul retro della casa che tutti noi abitualmente viviamo

come sigillato. L’esperienza di inserzione del pensiero si fonda proprio sulla possibilità di conservare la sensazione complessiva che gli altri pensieri sono e restano propri: a partire dal proprio

pensiero che un altro sta inoculando pensieri alieni nella propria mente. Da questo punto di vista

il fatto sorprendente nei disturbi dei confini dell’Io non è tanto rappresentato dalla sensazione di

avere perso il senso di essere “autore” dei propri pensieri o dalla sensazione che i propri pensieri

vengano interpolati, quanto dalla possibilità di poter mettere a fuoco e lamentare questo fenomeno nella funzione di spettatore della propria mente. Ciò trasmette il senso non della perdita globale di certe funzioni mentali, quanto piuttosto di un loro particolare riassestamento, di cui è necessario capire meglio il senso.

Bibliografia

American Psychiatric Association (1994): Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. DSM-IV, Milano, Masson 1995.

Benedetti, G. (1980): Alienazione e personazione nella psicoterapia della malattia mentale.

8

I disturbi dei confini dell’io

Einaudi, Torino.

Blankenburg W. (1988): Zur Psychopathologie des Ich-Erlebens Schizophrener. In: Spitzer

M., Uehlein F.A., Oepen G. (eds.) Psychopathology and Philosophy. Springer, Berlin.

Bleuler E. (1911): Dementia praecox o il gruppo delle schizofrenie. NIS, Roma 1985.

Federn P. (1952): Psicosi e psicologia dell’Io. Boringhieri, Torino 1976.

Freud S. (1916): Una difficoltà per la psicoanalisi. In: Opere, vol. 8 Boringhieri, Torino

1967-1980.

Frith C.D. (1992): Neuropsicologia cognitiva della schizofrenia, Cortina, Milano 1995.

Frith, C., Done, J. (1988): Towards a neuropsychology of schizophrenia. The British Journal

of Psychiatry 153, 437-443.

Frith C., Gallagher S. (2002): Models of the pathological mind. J. Consciousness Studies 9

(4), 57-80.

Gallagher S. (2000): Self-Reference and schizophrenia: a cognitive model of immunity to

error through misidentification. In: Zahavi D. (ed.) Exploring the self. John Benjamins Pub. Co.,

Amsterdam-Philadelphia.

Jaspers, K. (1913): Psicopatologia generale. Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 1964.

Kraepelin E. (1909-1915): Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte (8° ed.),

Barth, Leipzig.

Libet B., Gleason C.A., Wright E.W., Peral D.K. (1983): Time of conscious intention to act

in relation to onset of cerebral activity (readiness potential). The unconscious initiation of a

freely voluntary act. Brain 106, 623-642.

Parnas J., Zahavi D. (2000) The link: philosophy-psychopathology-phenomenology. In: Zahavi

D. (ed.) Exploring the self. John Benjamins Pub. Co., Amsterdam-Philadelphia.

Rossi Monti M. (in corso di stampa): Macchine e deliri bizzarri. Relazione al Congresso: Il

caso della Schizofrenia. Un incontro tra culture cliniche differenti (Prato, 3 giugno, 2000).

Sass, L. (1992): Madness and modernism. Insanity in the light of modern art, literature and

thought. Basic books, New York.

Sass L. (1999): Schizofrenia, autocoscienza e mente moderna. In: Rossi Monti M., Stanghellini

G. (a cura di), Psicopatologia della schizofrenia. Prospettive metodologiche e cliniche, Cortina,

Milano.

Schneider K. (1959): Psicopatologia clinica. Città Nuova, Roma 1983.

Sims A. (1995): Introduzione alla psicopatologia descrittiva. Cortina, Milano, 1997.

Spitzer M. (1988): Ichstörungen: in search of a theory. In Spitzer M., Uehlein F.A., Oepen

G. (eds.), Psychopathology and Philosophy, Berlin, Springer.

Swain G. (1994): Dialogue avec l’insensé. Gallimard,Paris.

Tausk, V. (1919): Sulla genesi della ‘macchina influenzante’ nella schizofrenia. In: Scritti

psicoanalitici, Astrolabio, Roma 1979.

9