Dialogo monastico

India

u

na giada ancor più bella

L’ a s h r a m c r i s t i a n o S h a n t i v a n a m , i e r i e o g g i

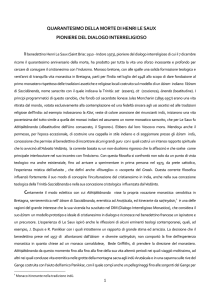

S

hantivanam è un monastero hindu-camaldolese, un

ashram cristiano, fondato

nel 1950 nel Sud dell’India.

Come ricordato qualche settimana fa al Pontificio istituto di studi

arabi e d’islamistica (PISAI) di Roma in

un incontro sull’avvicinamento cristiano-islamico, Shantivanam e particolarmente Henry Le Saux, uno dei due

fondatori, sono considerati gli ispiratori del «Dialogo interreligioso monastico» e quindi del dialogo interreligioso

in generale. L’ashram è stato un esempio profetico d’incontro fra monaci di

diverse culture e si è visto che il massimo di comprensione interreligiosa verificatasi fino ad ora ha avuto luogo

proprio fra esperienze contemplative –

essendo la contemplazione una carat-

teristica monastica. E l’India, per la

complessità e la profondità delle sue

tradizioni, è il terreno per eccellenza

del confronto religioso. Con tutte le sue

problematicità.

La storia di Shantivanam ebbe inizio nel 1947 quando Henry Le Saux

(1910-1973), monaco benedettino originario della Bretagna, decise di raggiungere il missionario belga Jules

Monchanin (1895-1957), che si trovava in India dal 1939. Entrambi anelavano a un cristianesimo dal respiro più

ampio di quello che conoscevano. Le

Saux trovò in Monchanin, il cui nome

circolava in Francia grazie ai rapporti

amicali e agli scambi epistolari con De

Lubac, Daniélou, Massignon, Teilhard

de Chardin, il suo riferimento.

Monchanin aveva una buona pre-

parazione teologica e filosofica – cosa

non comune fra i missionari di allora

–; si rendeva conto della profondità e

ricchezza della spiritualità hindu e voleva sperimentare un qualche tipo di

ponte fra le due parti. Negli anni trascorsi in India aveva riformulato il

senso della sua missione: non solo portare il cristianesimo all’India ma anche l’India al cristianesimo. Un movimento a doppio senso che sarebbe

servito a fecondarsi reciprocamente, a

scoprire le potenzialità, le ricchezze

sopite in entrambi le tradizioni. Monchanin aveva in mente il pensiero patristico greco e, forte anche della lontananza fisica dall’Europa, riusciva a

vedere l’assetto attuale della Chiesa

come un prodotto occidentale che, se

proposto tal quale in un contesto così

Shantivanam: le tombe dei suoi grandi monaci.

Il Regno -

at t ua l i t à

20/2014

699

lontano quale l’India, non avrebbe

potuto che essere imposizione e rimanere corpo estraneo.

Secondo Paolo Trianni, docente

di Teologia delle religioni all’ateneo

Sant’Anselmo, e profondo conoscitore

dell’esperienza di Shantivanam, «Monchanin credeva in una Chiesa universale, una Chiesa di tutti, e tale non poteva

essere se soltanto latina e greca. Greca

nell’impianto concettuale e latina

nell’organizzazione strutturale. Monchanin diceva: oggi l’esigenza di adottare come rivestimento della Chiesa

quello di altre civiltà implica qualche

rinuncia, un ritorno alle origini, una

dissociazione dell’essenziale dall’accidentale e soprattutto una interiorizzazione tramite un’intensa vita contemplativa, un primato della mistica sulla

liturgia, sulla teologia, sulla filosofia religiosa e sulle istituzioni».

Un cammino della cui complessità

Monchanin era ben consapevole, ricordando come la sintesi fra cristianesimo e pensiero greco avesse richiesto

quattro secoli di storia, protraendosi

lungo tutto l’arco del Medioevo. Per

capire la portata innovativa del suo

messaggio bisogna ricordare che quelli

erano tempi preconciliari e che la

Chiesa dell’India era molto chiusa

quando i due francesi apparvero sulla

scena. «Monchanin e soprattutto Le

Saux – sostiene Trianni – smossero tutto. La Chiesa indiana poi si è aperta;

fin troppo, tanto da destare sospetti a

Roma. Il card. Ratzinger riteneva che

il relativismo interno alla Chiesa avesse

in India una delle sue radici».

Monchanin,

Le Saux, Ramana

Anni dopo, la riflessione di Monchanin riemergerà nella domanda che

il sacerdote cattolico indo-spagnolo

Raimon Panikkar (1918-2010), amico

di Le Saux e frequentatore di Shantivanam, pose a Paolo VI: per essere cristiani bisogna essere spiritualmente semiti e intellettualmente greci? Shantivanam si rivelò dunque, nella sua modestia di poche capanne di fango ai limiti di un paesino qualsiasi, una fucina

di pensiero. Per Trianni, quella è stata

la matrice fondamentale della successiva storia della Chiesa nel paese. E

avrebbe anche germinato nel concilio

Vaticano II proprio attraverso la cono-

700

Il Regno -

at t ua l i t à

20/2014

scenza che De Lubac, padre conciliare,

aveva del pensiero di Monchanin.

Dunque Monchanin, insieme a Le

Saux, fondò il Saccidananda ashram, il

monastero della Trinità. In sanscrito

sat vuol dire «essere», citta «consapevolezza», ananda «beatitudine».

Ashram viene tradotto in «eremo» e

tradizionalmente era il luogo in cui i

giovani studiavano e si preparavano

per il matrimonio e per l’impegno sociale tornandovi poi dopo averlo espletato. Gandhi auspicava per tutti i suoi

seguaci una permanenza in ashram. Il

Saccidananda viene anche chiamato

Shantivanam, foresta della pace, per

via del boschetto vicino. Se Monchanin forniva gli strumenti filosofici per

concettualizzare l’esperimento, il contributo di Le Saux fu l’impostazione

monastica, che permetteva di trovare

nell’esperienza contemplativa un possibile aggancio con l’induismo. E suo

contributo furono anche l’impeto e

l’audacia.

In un gioco delle parti, proprio in

virtù del lavoro di Monchanin, a Le

Saux fu possibile lanciarsi in una immersione «totale» nell’induismo, un’esperienza molto sofferta, come prevedibile, ma proprio a partire dal suo personale scontro/incontro fra le due appartenenze si può capire cosa significhi

nella carne il dialogo interreligioso. E

come un concreto avvicinamento non

proceda per contrapposizioni assolute,

bianco/nero. Il nome nuovo che Le

Saux assunse come samnyasin, rinunciante, è Abhishiktananda, «colui la cui

gioia è l’Unto del Signore».

Siamo nel 1952, una fase ancora

relativamente a-problematica per Le

Saux. Egli annota nel diario: «Sogno

un’India cristiana perché penso che

soltanto in tal caso l’India troverà la

pienezza spirituale. L’induismo si fonderà con il cristianesimo senza perdere

alcuno dei suoi valori positivi; lì le sue

contraddizioni si risolveranno, i suoi

simboli coglieranno la verità e forse assumeranno un senso più profondo (...).

Si tratta d’incorporare nel mio cristianesimo tutti i valori positivi dell’induismo (...) rifiutando soltanto ciò che è

nettamente e sicuramente incompatibile e di reinterpretare sulla base dei

valori cristiani ciò che non può entrare

tale e quale». Pagine scritte nei giorni

in cui per la prima volta saliva al sacro

monte Arunacala, vicino Pondicherry.

Voleva «vedere» il celebre maestro Ramana Maharishi, che marcherà in maniera indelebile il suo percorso.

La prima impressione fu deludente.

Ramana, incurante dei devoti prostrati, leggeva i giornali, sbrigava corrispondenza, discuteva di come cucinare

certi cibi. A Le Saux parve di trovarsi

di fronte a un qualsiasi nonnetto, per di

più mal rasato e seminudo. Mesi più

tardi scriverà che solo se il cristianesimo avesse proposto figure come Ramana, di assoluta santità, distacco e

misericordia, avrebbe potuto essere

credibile in India. Ramana incarnava

il principio advaita della non-dualità.

In tale ideale, che percorre buona parte del pensiero religioso indiano, Le

Saux individuava il proprio punto di

riferimento, che sarebbe rimasto dominante fino a poco prima della sua morte. Cominciava a sentirsi lacerato fra

due amori. Si domandava: «Cosa significa questa angoscia per avere trovato la pace lontano dal luogo e dalla

forma degli impegni primitivi, alle

frontiere stesse della Chiesa? (...) Ormai ho troppo gustato l’advaita per potere ritrovare la pace “gregoriana” di

un monaco cristiano e ho troppo gustato questa pace “gregoriana” per non

essere angosciato nel mio advaita»

(1953).

Il paradigma inclusivista

Fino a poco tempo prima della morte, Le Saux oscillerà fra la convinzione

di una radicale incompatibilità fra cristianesimo e induismo e quella di una

loro complementarietà, per poi finalmente riuscire a trovare una possibile

integrazione. Non conosciamo i passaggi di quest’ultima fase perché annotati in quelle pagine finali del diario che

il discepolo preferito, Marc Chaduc,

affidò al Gange. Non a caso oggi Le

Saux è letto e apprezzato anche in ambienti induisti. La guida di Shantivanam sarebbe poi passata a un altro benedettino, l’inglese Bede Griffiths, figura molto meno tormentata che traghetterà l’ashram nell’alveo camaldolese, la

congregazione allora guidata da dom

Benedetto Calati. Oggi l’ashram conta

nove monaci, tutti indiani.

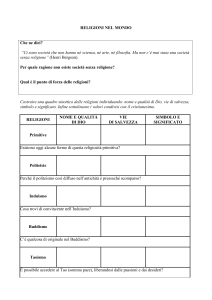

A questo punto può essere interessante fare il punto sui principali orientamenti teologici nel rapporto del cri-

stianesimo con le altre religioni, quello

che un tempo era oggetto della sola

«teologia della missione». Attingiamo

alla chiara sintesi del pastore e teologo

valdese Fulvio Ferrario, che in La teologia del Novecento scrive: «Nel dibattito

recente si parla di esclusivismo a proposito della linea che nega alle altre religioni un decisivo significato di rivelazione e la possibilità di condurre alla

salvezza. Viene invece detta inclusivista la linea che ravvisa nelle altre religioni semi di verità, linea altrettanto

presente nella tradizione cristiana. Il

suo primo teorico può essere considerato Giustino Martire (II sec) che sviluppa la teoria del “Verbo seminale”, il

Logos. Le due linee, nella concretezza

della missione, spesso finiscono per

mescolarsi».

«Nel Novecento – prosegue Ferrario –, nel clima di apertura che si esprime, tra l’altro, nel Vaticano II, il paradigma inclusivista trova la sua sistemazione teorica nella dottrina del “cristianesimo anonimo”: secondo il teologo

gesuita Karl Rahner sono cristiani senza saperlo, anonimi quindi, anche “gli

uomini di buona volontà” presenti in

altre religioni. Se l’opzione esclusivista

finisce per essere percepita dalle Chiese

cristiane come impraticabile e pericolosa, sia teologicamente sia politicamente, l’inclusivismo, dopo un prima

fase lineare, basata su certezze teoriche

molto salde riguardo il contenuto veritativo della fede cristiana, evidenzia i

suoi aspetti problematici. Se la critica

“da destra” (da una prospettiva, diciamo, filoesclusivista), che paventa una

dissoluzione dell’identità cristiana, risulta nel complesso assai debole, più

forti sono le critiche “da sinistra”. L’altro verrebbe occupato, assimilato dal

cristianesimo che, d’altro canto, rischia

di trovare quello che già sa, perdendo

così occasioni di apprendimento e conversione».

Ferrario ricorda tre tentativi di allargare i confini dell’inclusivismo. Il

primo è la teoria del «Cristo più grande», che presuppone un’eccedenza

della rivelazione rispetto alla figura storica dell’uomo Gesù. È il pensiero di

Raimon Panikkar che, discepolo di Le

Saux, soggiornò a Shantivanam e, col

suo pensiero, ha contribuito alla costruzione dell’identità teologica indiana. Un secondo tentativo passa per la

valorizzazione della teologia dello Spirito Santo che opererebbe al di là delle

Chiese e dello stesso Gesù. Un inclusivismo pneumatologico. Infine c’è il cosiddetto «teocentrismo», quando si

giunge a pensare che il paradigma inclusivista sia troppo concentrato sul

Cristo per potere veramente dialogare

con le altre religioni, e quindi dalla centralità del cristianesimo si passa alla

consapevolezza che al centro c’è Dio e

tutte le religioni, compresa la nostra,

sono al suo servizio. Siamo chiaramente su posizioni non più cristiane.

Il dialogo possibile

A questo proposito ricordiamo come nel 1998 sia stata avviata dalla

Congregazione per la dottrina della fede un’indagine a carico del teologo gesuita belga Jacques Dupuis, il cui libro

Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, edito dalla Queriniana

nel 1997, dopo essere stato inizialmente lodato, aveva destato sospetti di relativismo. Dupuis, ancora novizio, era

partito come missionario per l’India

nel 1948 rimanendovi 34 anni; aveva

insegnato teologia dogmatica al

Vidyajyoti College of Theology di Delhi e aveva frequentato Shantivanam,

affinando il suo pensiero nelle discussioni con Le Saux e Panikkar. Poi era

stato chiamato a insegnare a Roma, alla Gregoriana. Nel libro inquisito, Dupuis legittimava le altre tradizioni religiose come mediatrici di salvezza, una

salvezza però asimmetricamente complementare a quella compiuta in Cristo, che rimane decisiva. Dupuis uscì

provato da tale esperienza ma non

condannato.

Inclusivismo, pluralismo, complementarità, asimmetria sono il lessico di

una riflessione accademica che, secondo Trianni, è in una situazione di stallo: «Siamo a un punto fermo – mi dice

in un’intervista – per quanto riguarda

sia la teologia delle religioni, che studia

in quale maniera il cristianesimo si può

rapportare alle altre religioni, sia il dialogo interreligioso. Troppo diverse le

visioni metafisiche: l’hindu è panteista,

il cristiano trinitario, per il musulmano

Cristo è solo un profeta di Dio. L’unico

dialogo possibile è quello delle esperienze religiose. Non ci si incontra sul

piano del dogma ma su quello della

convivenza».

Alla domanda su cosa intendiamo

veramente con il termine dialogo,

Trianni risponde: «Il dialogo ha molte

sfumature. Dialogo è quando riconosco che nelle tue Scritture c’è una ricchezza e le utilizzo per la mia vita spirituale. Considerare i testi delle altre religioni come i semi di cui parlava Giustino per tentare di convivere in pace, arricchirsi mutualmente e, obbiettivo più

alto, trovare la verità». E, ancora, porsi

domande sul rapporto con le altre religioni è interrogativo prettamente cristiano? «In maniera così formalizzata,

sì. Anzi cattolica direi; il mondo protestante mi sembra più chiuso. Siamo

all’avanguardia in questo. Certo in India ci sono state figure di dialogo come

Gandhi, che aveva adottato una prospettiva relativistica».

Ne parlo con dom George Nelljanil, che è stato priore di Shantivanam

per 17 anni e ora lo è del monastero

camaldolese di San Gregorio al Celio,

a Roma. Ne parlo in italiano perché

padre George, che proviene da una famiglia cattolica di tradizione siro/malabarita del Kerala, ha studiato a Roma, a Sant’Anselmo. La grazia con cui

si muove è la stessa con cui mi accolse a

Shantivanam nel gennaio 2005. Sorride e sembra non preoccuparsi troppo

delle sottigliezze teologiche che screziano il dibattito sull’inclusivismo.

Preparare un’India cristiana

«I nostri fondatori non erano come

gli altri missionari che andavano a battezzare e a costruire missioni», annotava nel diario Le Saux nel 1952. «Ma

devo rispondere innanzitutto alla domanda sulla conversione. Non sarei un

cristiano autentico se non desiderassi di

tutto cuore che il mio popolo (l’indiano, ndr) ricevesse la piena illuminazione del Vangelo. Ma io non ho alcun

desiderio di conversioni individuali.

Che altri (le) facciano (...). Quel che sogno è la cristianizzazione della mia

gente. Non si tratta di utilizzare qualsiasi mezzo per catturare anime più deboli o senza difesa (...). Si tratta di preparare un’India cristiana (...), di aprire

una via. Non per il desiderio di aprirla,

ma di entrarci senza secondi fini, semplicemente perché mi sento nello stesso

tempo profondamente cristiano e profondamente hindu».

Padre George continua: «Nella

Il Regno -

at t ua l i t à

20/2014

701

Chiesa dominava ancora il principio

“extra ecclesiam nulla salus” e i fondatori di Shantivanam furono innovatori.

Cercarono di vivere come dei samnyasin, come dei rinuncianti. Vestiti di

arancione, studiavano le scritture indiane, praticavano la meditazione, facevano yoga, ascoltavano maestri spirituali; erano cioè integrati alla vita

esterna».

La Chiesa in India, concentrata al

Sud, era allora chiusa, poco vitale. Soprattutto la componente più recente,

quella che risale alla colonizzazione

portoghese del XVI secolo (che praticava la conversione in massa di fuori

casta che nel cristianesimo – così come

anche nell’islam – vedevano una via di

emancipazione sociale) – e agli anglicani del XIX. La componente più antica,

di rito siriaco, che la tradizione fa risalire all’apostolato di Tommaso, in parte

ora affiliata alla Chiesa cattolica romana, è invece molto più integrata al tessuto sociale»

Dom Nelljanil racconta di un nuovo modo di vivere il cristianesimo in

India. «Esistono oggi i “cristiani senza

Chiesa”. Attraverso Cristo cercano

Dio dentro di loro, l’identità con lui.

Nell’induismo le possibilità sono infinite, non c’è dottrina, non vige il “non

avrai altri dei all’infuori di me”. All’induismo non fa problema che uno abbia

un legame personale ed esclusivo con

un Dio particolare. I “cristiani senza

Chiesa” questo legame ce l’hanno con

Cristo e certo non possiamo essere noi

a dir loro che non possono. Ma non sono battezzati: questo sì che creerebbe

una rottura con la famiglia e la comunità…». Rimangono, insomma, hindu.

La società indiana è quella delle caste, solo formalmente bandite dalla

Costituzione del 1947: una società tradizionalmente immobile. Dalle parole

di padre George emerge la consapevolezza di una differenza antropologica.

«In India il senso del sacro è molto diverso: tutto è sacro. In Occidente non

si guarda alla realtà come a un insieme

ma vige una divisione per cui si vedono

solo parti di essa e le si studiano in chiave di causa ed effetto. Vai in chiesa e

sarai salvato. Nella realtà quotidiana

occidentale Dio è sentito come una realtà fuori di sé e dentro c’è il vuoto. In

India, invece, Dio è dentro. Nella religione cristiana saremo salvati con la

702

Il Regno -

at t ua l i t à

20/2014

croce di Cristo; lì, piuttosto con la scoperta dell’identità con Dio».

Un importante soggetto del dialogo

interreligioso è oggi il già citato «Dialogo interreligioso monastico» (DIM). Il

suo primo nucleo risale al 1957 e fu la

risposta dei benedettini e dei cistercensi

all’enciclica di Pio XII che invitava a

fondare monasteri nelle Chiese giovani. Ci furono incontri in vari paesi. Nel

1968 i monaci cristiani si trovarono a

Bangkok in mezzo al loro corrispettivo

buddhista e nacque così l’idea del dialogo con i monaci di altre religioni».

Interreligioso e monastico

A raccontarcene l’evoluzione è il

benedettino belga dom Benoit Standaert, al momento impegnato in un percorso di conoscenza con gli sciiti iraniani. «All’interno del DIM ci si disse:

non possiamo più continuare a tenere

un discorso culturale e religioso solo

occidentale. Progressivamente si è

quindi affermata una nuova prospettiva: non più missionaria o apologetica

(difendere il cristianesimo contro gli altri, i “pagani”). Il vero dialogo non ricerca conversioni e non fa proselitismo.

Il discorso apologetico sparisce (un lavoro duro su se stessi, che non finisce

mai). L’altro è considerato in sé, nel

pieno rispetto della sua alterità».

«Dopo il Concilio – prosegue padre

Benoit – la riflessione nell’ambiente

cattolico è cresciuta poco a poco arrivando a distinguere nel dialogo quattro

livelli: il teologico per specialisti, il sociale-politico-culturale, quello di vita

(cioè la condivisione della vita quotidiana quale l’andare al mercato) e

quello spirituale. Il DIM si è concentrato su quest’ultimo: in primo luogo cercando di dialogare da monaco (cristiano) a monaco (buddhista, per esempio).

Poi, a seconda dei diversi contesti, con

religioni dove non esistono monaci,

quali l’islam (ricordo i fratelli di Tibhirine, con Christan de Chergé, il loro

priore) e l’ebraismo».

Dom Standaert spiega che «non ci

sono “risultati”. L’amicizia che ne deriva non può essere chiamata un risultato. C’è certamente sempre più comprensione dell’altro. Si giudica meno

da fuori, si ammira una cultura di preghiera quale quella dei musulmani o la

potenza della meditazione dei monaci

zen in Giappone che non corrisponde

a nulla di quello che abbiamo noi. Il silenzio di un pasto nel monastero di

Tenry-ji a Kyoto non ha un corrispondente nei nostri conventi. L’ospitalità è

il momento fondamentale nella prassi

del dialogo. In genere gli orientali non

amano per niente il dialogo fatto di parole. Per loro avviene piuttosto attraverso l’espressione gestuale. Per me lo

spazio cristico della nostra fede e lo

spazio spirituale dell’altro – che sia

buddhista, hindu o musulmano – non

si escludono a vicenda. Concedendo

tempo al renderci visita, riusciamo a

comunicare sempre meglio. Nutriamo

la segreta convinzione che questi umili

passi conducano alla solidarietà tra popoli e alla pace planetaria».

«Henri Le Saux – conclude il benedettino – fu un generoso “pioniere” nel

suo incontrare la tradizione indiana

advaita. Fu un esempio di come l’esperienza spirituale conduca più lontano

della volontà di armonizzare tra loro

sistemi intellettuali, destinati all’incompatibilità se si rimane solo su quel livello. Il maestro zen Hozumi Roshi, al

termine di tre settimane passate in diversi monasteri europei, raccontò un

detto cinese: quando uno vuole rendere una pietra di giada ancor più bella,

ne prende un’altra, poi sfrega e leviga

le due pietre l’una contro l’altra. Forse

questo è lo scopo e il risultato del dialogo: maggiore bellezza».

A distanza di dieci anni chiedo a

una delle persone incontrate a Shantivanam cosa l’ashram abbia rappresentato per lei. Giancarla Goracci, che insegna in un liceo romano, mi risponde:

«Shantivanam è stato come l’affacciarmi alla finestra di un mondo altro, dove

potevo trovare i segni chiari di un cristianesimo capace di tessere nel tempo

i fili di un dialogo interreligioso e intrareligioso. Tra gli ospiti vi erano persone che venivano dalla Corea, dall’Australia, dalla Germania e non tutti si riconoscevano in un credo religioso, eppure tutto scorreva con semplicità e

gioia. Ho percepito, specie dopo la lettura di alcuni testi di Bede Griffiths, un

dialogo autentico e appassionato tra

culture e religioni. In fondo da questo

viaggio-pellegrinaggio cercavo proprio

una destabilizzazione delle sicurezze di

una fede abitudinaria».

Laura Clemente