1

Apologie / Enti locali e storia nazionale

Le sette vite della Province

Periodicamente date per morte, accusate di essere un centro di sperpero del denaro pubblico, le

Province hanno dietro di sé storie e ragioni che affondano le proprie radici lontano nel tempo. Dal

Rinascimento al Risorgimento molte provincie attuali trovano nel passato remoto l’origine dei

propri confini e della propria diversità. Una delle ricchezze della storia italiana che andrebbe meglio

conosciuta

di Aldo A. Mola

Come i gatti, in Italia le Province hanno sette vite. Da decenni se ne annuncia la cancellazione,

eppure vegetano e si moltiplicano. Perché? Perché arrivano da lontano. Il segreto della loro vitalità

non sono solo i voraci interessi locali che vorrebbero una università, un ospedale, un tribunale ecc.

ecc. per ogni abitante e all’incontrollabile deriva verso l’elefantiasi burocratica. In realtà le province

reggono al logorio del tempo proprio perché arrivano da lontano, dall’antica Roma. Più ancora: esse

rispondono a geografia, antropologia e storia profonda. Con varie denominazioni sono presenti in

tutti gli Stati europei, che a loro volta, del resto, altro non sono che circoscrizioni politicoamministrative sorte, ornate di simboli e tradizioni, con varia fortuna lungo i millecinquecento anni

dalla decomposizione dell’Impero romano. Non a caso, proprio quando più forte rullò il tamburo

che ne presagiva la fine le province hanno dato un colpo di reni. L’11 settembre 2008, nel quadro di

attuazione del federalismo fiscale, il governo ha adottato la proposta del ministro Roberto Calderoli

(Lega Nord) di riconoscere alle province autonomia di entrate e di spesa con imposizione di tributi

propri e partecipazione ai fondi perequativi. Sette grandi province verranno elevate ad “aree

metropolitane”. Si riapre il braccio di ferro tra province e regioni, specialmente quelle a statuto

speciale che per difendersi e riaffermarsi pagano il prezzo all’ente rivale e istituiscono “province

regionali” (con un aumento di spese da molti considerato preoccupante).

Le province odierne presero corpo con la legge Rattazzi del 23 ottobre 1859 n. 3702. Il “Piemonte”

non era più regno di Sardegna ma rimaneva lontano dall’immaginare che appena un anno dopo

sarebbe divenuto “d’Italia”. Tra aprile e luglio Vittorio Emanuele II di Savoia e Napoleone III,

imperatore dei Francesi, avevano sconfitto l’imperatore Francesco Giuseppe d’Asburgo

costringendolo all’armistizio di Villafranca. Vienna avrebbe ceduto la Lombardia (meno il distretto

di Mantova) a Napoleone III che a sua volta l’avrebbe assegnata al re di Sardegna in cambio della

Savoia, francofona, e della contea di Nizza, innegabilmente liguro-piemontese come

veementemente protestò Giuseppe Garibaldi, che vi era nato e divenne straniero. Fautore dello

scambio, il Conte di Cavour si dimise in totale dissenso con la linea del Re, a ben vedere saggia

come quando si è costretti alla prudenza. Il sovrano lo sostituì col fedelissimo Alfonso La Marmora,

affiancato da Urbano Rattazzi all’Interno. Poiché durava lo stato di guerra, il governo agì con pieni

poteri. Varò molte leggi durevoli, a conferma che, libero dalle pastoie di estenuanti dibattiti

parlamentari, l’esecutivo sa fare meglio del legislativo. Tra i tanti provvedimenti adottati spiccano

la riforma della scuola dalle elementari all’Università, varata dal milanese conte Gabrio Casati,

ministro dell’Istruzione pubblica, e, appunto, la legge su comuni e province.

In Piemonte le province risalivano al 1561, quando Emanuele Filiberto, vincitore sui francesi a San

Quintino (1557), tornò a governare il Ducato, riorganizzandolo da cima a fondo: un’opera

accelerata col trasferimento della capitale da Chambéry a Torino e con l’adozione dell’italiano

quale lingua ufficiale dello Stato. Le province ricalcavano antiche ripartizioni del territorio,

rispondenti al passaggio di contee e marchesati dall’ordinamento romano a quello medievale,

ritagliato sulle caratteristiche dei territori anche se con qualche bizzarria, relitto del cammino

2

storico. Per esempio la provincia di Saluzzo ereditò i confini dell’antico Marchesato (1100-1548),

che però aveva feudi nelle Langhe (Dogliani, Castiglion Falletto: terre di vini già famosi) mentre

dal 1511 la sua diocesi si estense molto oltre i suoi confini amministrativi, come del resto valeva, e

vale, per l’arcidiocesi di Torino, a tacere di quelle di Milano e di Napoli. Anche gli altri Stati

italiani, piccoli e grandi, avevano ripartizioni analoghe, con ordinamenti frutto della stratificazione

determinata da processi caratterizzati da ritmi discontinui e difformi. Il 1° maggio 1816 re

Ferdinando I delle Due Sicilie divise il regno in 16 province “al di qua del Faro” e un anno dopo

ripartì le tre Grandi Valli di Mazara, Noto e Demòne in sette Valli minori (simili alle province

continentali). Provvedimenti analoghi vennero introdotti in Lombardia dal 1815, nel Veneto, nei

Ducati e nel Granducato di Toscana che ebbe sette prefetture e quattro sottoprefetture. Dopo il

trauma della Repubblica Romana del 1849, lo Stato Pontificio venne riorganizzato in quattro

legazioni comprendenti venti province o delegazioni, 45 distretti, 177 governi e 1220 comuni. Alla

radice la circoscrizione amministrativa in tutti gli Stati rimase il Comune. Dopo l’annessione di

Roma e del Lazio al Regno d’Italia (proclamato il 17 marzo 1861) se ne contavano circa 8.381, poi

cresciuti a 10.154 dopo l’annessione di Trento e Trieste, ma poi sfoltiti dal governo Mussolini che li

ridusse a 7.300 aggregando molti piccoli comuni e creando circoscrizioni comunali allargate.

Il cammino più coerente e armonico delle province fu quello del ducato e poi regno sabaudo.

Quando venne annesso alla Repubblica Francese (1798) il suo territorio “di terraferma” fu

riorganizzato in dipartimenti, suddivisi in arrondissements (circondari), cantoni e comuni,

rispettivamente governati da prefetti, sottoprefetti e maires (sindaci). La cesura tra il nuovo e

l’antico fu accentuata perché, come già in Francia, i dipartimenti presero nome dai fiumi, o da

eventi famosi. La provincia di Torino divenne Dipartimento dell’Erìdano, antico nome del Po;

Vercelli prese nome dalla Sesia, Cuneo dalla Stura, Alessandria dalla vittoria napoleonica sugli

asburgici a Marengo (giugno 1800). Cairo Montenotte, in posizione strategica sull’Appennino

liguro-piemontese dette nome alla provincia di Savona in ricordo della prima vittoria di Napoleone

sull’Armata sarda nel 1796. Anche i dipartimenti del Regno d’Italia (Lombardo-veneto e oltre)

presero nomi dalla geografia. Milano, la città di Sant’Ambrogio e Ludovico il Moro, gloriosa di

storia, divenne capoluogo del dipartimento dell’Olona. Dopo l’annessione all’Impero, Roma

degradò a dipartimento del Tevere, mentre Firenze fu dipartimento dell’Arno. Per imporsi, la

“rivoluzione” mirò a destoricizzare. Utilizzò la geografia per sradicare la memoria del passato e

sostituirla con la gloria presunta del presente. La datazione ebbe inizio dall’avvento della

repubblica, poi dall’autoincoronazione di Napoleone. Illusioni di breve durata…

Dopo la Restaurazione del maggio 1814, Vittorio Emanuele I spazzò via le denominazioni francesi

e riorganizzò il regno in tre intendenze generali (Torino, Chambéry e Genova), varie intendenze e

sottointendenze affidate a alti funzionari di nomina regia, come i sindaci a capo dei comuni, assistiti

da consigli comunali ordinari e raddoppiati in vigore dal 1775 e integrati da un consiglio aggiunto

dai poteri più ampi rispetto a quello ordinario. Una babele che accontentava e complicava. Nel 1826

Carlo Felice stabilì che i consigli ordinari e i segretari comunali erano nominati dal Re o dagli

intendenti. In tal modo ne ridusse ne l’autonomia. Il suo successore, Carlo Alberto di SavoiaCarignano, suo parente di tredicesimo grado, nel 1847 istituì libertà di stampa ed elettività dei

consigli comunali, provinciali e divisionali: circoscrizioni istituite dal 1842 e più volte riformate. Le

divisioni corrispondevano ai dipartimenti e le province agli arrondissements di età napoleonica.

Esse ebbero a capo intendenti e viceintendenti. Pochi mesi dopo, lo Statuto del 1848 istituì la

monarchia rappresentativa: con un Senato di nomina regia e vitalizio e una Camera eletta a

suffragio ristretto (4 marzo 1848). Il 23 marzo 1848 il Regno di Sardegna scese in guerra contro

l’Impero d’Austria. L’8 maggio venne eletta la Camera mentre aveva luogo la prima “infornata” di

senatori. Invece le elezioni dei consigli comunali, provinciali e divisionali furono rinviate a

novembre. I primi, presieduti da sindaci di nomina regia affiancati da vicesindaci nominati

dall’intendente, operarono col concorso di assessori effettivi e supplenti. I consigli provinciali

3

elessero i loro presidenti, ma il potere effettivo su delibere e amministrazione rimase nelle mani dei

viceintendenti. Lo stesso avvenne nei consigli divisionali, che elessero i presidenti mentre gli

intendenti presiedevano la deputazione, che era elettiva ma veniva controllata a vista

dagl’intendenti, che del resto erano persone di grande preparazione. In seno alle deputazione essi

non avevano potere di voto, ma di veto sì.

Tra sindaci e assessori locali, consiglieri provinciali e divisionali, deputati provinciali

(corrispondenti agli assessori odierni), deputati alla Camera e senatori si innescò un circolo virtuoso

che vide un alto numero dei dirigenti elettivi passare dall’una all’altra carica. A quel modo si formò

un ceto politico-amministrativo di ampia e collaudata esperienza, favorito da eventi apparentemente

contradditori. La Camera subalpina, l’unica sopravvissuta al fallimento della Prima guerra

d’Indipendenza (1848-49), venne sciolta e rieletta tre volte in cinque anni mentre si susseguirono

otto diversi governi in soli quattro anni (ministeri Balbo, Casati, Alfieri, Perrone, Gioberti, Chiodo,

de Launay e Azeglio). Essi fecero ruotare decine di persone in posizioni di responsabilità eminenti.

Anziché incidere negativamente quel turbinio fece emergere valori veri, personalità di spicco come

Camillo Cavour, Urbano Rattazzi, Alfonso La Marmora, Carlo Boncompagni, Giovanni Durando,

Massimo d’Azeglio... Nel decennio seguente si moltiplicarono i progetti di riforma dei consigli

comunali e provinciali. Tra i più interessanti vi fu quello di Gustavo Ponza di san Martino, ministro

dell’Interno con Cavour, già intendente generale a Genova, studioso di amministrazione locale sulla

scia di Pietro de’ Rossi di Santa Rosa, il ministro al quale l’arcivescovo di Torino, Luigi Fransoni,

aveva negato il viatico della buona morte perché membro del governo che aveva varato le “leggi

Siccardi” che abolirono il foro separato per gli ecclesiastici colpevoli di reati comuni e

confiscarono per pubblica utilità i beni degli ordini religiosi contemplativi. Perno della riforma di

Ponza erano i poteri del governatore (ex intendente) cui spettava il controllo della vita politica e

della forza militare per assicurare l’ordine pubblico, sul modello dei prefetti francesi.

Alla vigilia dell’unità il regno di Sardegna aveva quindi di fronte a sé due vie: l’esempio della Gran

Bretagna, ispirato da ampie autonomie locali, e quello della Francia che da Luigi XIV a Napoleone

aveva imposto il potere centrale su quelli locali utilizzando la macchina di intendenti e prefetti che

erano “prefetti di polizia”, cioè pronti a utilizzare la forza pubblica per imporre l’ordine. Il governo

piemontese e poi italiano imbocco una terza via, ispirata all’esperienza del Regno dei Belgi: meno

centralistica ma al tempo stesso guardinga nei confronti di camarille locali use a spacciarsi come

alfieri delle libertà. Dopo un lungo braccio di ferro tra la coalizione liberaldemocratica (il centrosinistra di Cavour e Rattazzi) e i conservatori e clericali (Clemente Solaro della Margarita, Ottavio

Thaon di Revel, don Giacomo Margotti che dalle colonne del giornale “Armonia” sparava a zero

contro la maggioranza governativa) la riforma Rattazzi voltò pagina. I comuni superiori a 30 mila

abitanti eleggevano consigli di 30 membri, con durata quinquennale, che si radunavano

ordinariamente due volte l’anno e votavano la giunta (sei assessori effettivi e due supplenti); il

sindaco nominato dal re per un triennio ed era confermabile se rieletto consigliere.

Nelle Province (nuova denominazione delle Divisioni), ripartite in circondari (ex province), il

potere esecutivo era rappresentato dal governatore, poi prefetto, anziché dall’intendente. Le

province con popolazione superiore ai 500 mila abitanti eleggevano un consiglio di 60 membri, che

a sua volta votava il presidente e la deputazione, presieduta dal governatore (o prefetto) che

conservava potere di veto ma non di voto. La riforma giunse in un buon momento: l’ordinamento

Rattazzi venne infatti esteso alle terre via via annesse, dalla Lombardia ai Ducati padani, alle

legazioni pontificie, Granducato di Toscana e, dopo la debellatio del regno delle Due Sicilie e

l’occupazione di Umbria e Marche, all’Italia centro-meridionale. In tal modo il re, il governo

tramite il Ministro dell’Interno e la macchina dei governatori (prefetti) ebbe il controllo dei sindaci

e delle deputazioni provinciali.

4

Nel 1888 il governo presieduto da Francesco Crispi, che tenne sempre per sé l’Interno come poi

fece il suo antagonista Giovanni Giolitti, varò la grande riforma degli enti locali, che rese elettivi i

sindaci delle città con più di 10 mila abitanti, mentre i consigli provinciali elessero il presidente

della deputazione, libera dal controllo diretto del prefetto, che rimase alla testa della neonata giunta

provinciale amministrativa, organo di controllo di legittimità delle delibere di province e comuni:

un filtro importante per arginare l’avventurismo di amministrazioni che, più libere, in tanti casi

s’impegnarono in spese senza copertura. Del resto il governo si riservò sempre la facoltà si

sciogliere i consessi locali e di sostituire sindaci e presidenti con commissari regi e prefettizi. Nel

1915 venne varato il testo unico degli enti locali. Nel 1920 si svolsero elezioni che vararono con

successo blocchi moderati per contenere l’avanzata di socialisti ed estremisti. Grazie al loro sistema

di elezione (ogni consigliere era eletto in un mandamento: e questo favoriva alleanze di moderati)

le province si rivelarono più refrattarie dei comuni al vento dei partiti di massa e del cambiamento

impresso dal Partito nazionale fascista dopo l’avvento di Benito Mussolini alla presidenza del

consiglio dei ministri. Dopo la schiacciante vittoria elettorale dell’aprile 1924, in cui ottenne circa il

66,6 % dei consensi e due terzi dei seggi, il governo centrale procedette per gradi. Con la legge 4

febbraio 1926 n. 237 i sindaci dei comuni inferiori ai cinquemila abitanti vennero sostituiti da

podestà di nomina prefettizia, eventualmente assistiti da una consulta sostitutiva del consiglio

comunale elettivo. Con legge 3 settembre 1926 n. 1910 l’ordinamento podestarile venne esteso a

tutti i comuni del regno senza che la vita dei comuni ne risentisse negativamente. Anzi, per

razionalizzare l’amministrazione locale e ridurne il costo il governo avviò l’accorpamento dei

comuni minori e promosse l’avvento di circoscrizioni comunali di grande estensione. Altrettanto

avvenne con le province. Nel 1927 i consigli provinciali non ancora commissariati furono sciolti e

sostituiti da commissioni reali alla cui testa venne insediato un prèside assistito da commissari. In

secondo tempo alle Commissioni reali subentrarono i Rettorati, con prèsidi, vicepresidi e rettori:

notabili, alti ufficiali in congedo o magistrati a riposo, ex parlamentari, senatori, professionisti,

notabili, che prestarono la loro opera senza remunerazione, per mero sevizio verso la pubblica

amministrazione, e quindi la Patria, come del resto avveniva per i presidenti e i consigli di

amministrazione di casse di risparmio, istituti bancari (per esempio il San Paolo di Torino), banche

popolari e di interesse pubblico.

Alla caduta del Fascismo, molti ritennero che le province fossero da cancellare. Al tempo stesso

Luigi Einaudi lanciò la famosa (e vana oltre che improvvida) parola d’ordine: “Via il prefetto!”.

Iniziò l’età delle regioni, che però s’affacciarono subito con vesti preoccupanti: gli statuti speciali.

Il 4 aprile 1944 il nuovo governo Badoglio, che governava con decreti, varò il regio decreto legge

che ripristino il testo unico del 1915 cancellando (ma solo in parte) quello del 1934. Nel 1946 i

consigli comunali furono eletti a suffragio universale maschile e femminile. Il 2-3 giugno venne

eletta l’Assemblea chiamata a varare la Costituzione della Repubblica nata dal discusso referendum.

I consigli provinciali rimasero nelle mani di commissari nominati dai comitati provinciali di

liberazione nazionale in attesa che ne fosse chiarita la sorte. Molti le dettero per spacciate. Invece

nel 1951 esse riemersero con l’elezione di consigli che a loro volta sceglievano il presidente, a capo

della giunta provinciale, elettiva. Rimasero in vita sia le giunte provinciali sia i poteri di

scioglimento dei consigli locali. Tale ordinamento durò nei vent’anni successivi al varo delle

regioni a statuto ordinario, nei cui consessi entrarono molti ex presidenti e assessori provinciali,

forti di lunga esperienza di amministrazione locale. Con la legge 8 giugno 1990 n. 1248 da enti

autarchici territoriali, quali erano stati definiti in età fascista e durati in seguito, le province

divennero istituti di partecipazione e furono chiamati a darsi uno statuto. La legge 23 marzo 1993 n.

81 introdusse l’elezione diretta del presidente della provincia, con potere di designazione della

giunta, mentre il presidente del consiglio venne eletto dai consiglieri. Anziché estinguersi le

province crebbero di numero, sovente con articolazioni territoriali sconcertanti.

Ora sono quasi il doppio rispetto alla proclamazione del Regno e nulla ne lascia presagire il

tramonto anche se si moltiplicano le proposte di loro scioglimento o riorganizzazione funzionale.

5

Proprio perché rispondono alla storia profonda del Paese e ne rispecchiano la complessità le

province sono state trascurate dalla storiografia. Perciò oggi disponiamo di alcune storie di singole

province ma manca un’opera d’insieme, a conferma dello strabismo della storiografia accademica e

non. Se davvero il 150° dell’unità nazionale volesse dare un segnale di vita potrebbe cimentarsi

nella sua realizzazione o quanto meno avviarla in modo organico.

Aldo A. Mola

BOX

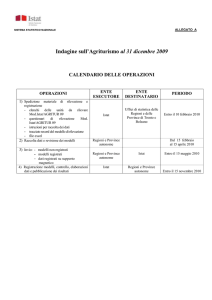

Le province in cifre.

Tre province con più di tre milioni di abitanti (Roma, Milano e Napoli) hanno consigli elettivi di 45

membri e 12 assessori; 20 contano fra 700 mila e tre milioni di abitanti ed hanno consigli di 36

membri e 12 assessori; 49 province hanno fra 300 e 700 mila abitanti, con consigli di 30 membri e

giunte di 10 (alcune di esse, come Barletta-Andria-Trani e Forlì-Cesena sono di recente

istituzione); infine 38 province hanno meno di 300 mila abitanti, con 24 consiglieri (25 nelle

province siciliane) e otto assessori. Tra queste ultime si contano le province di recente istituzione.

Alla proclamazione del regno (17 marzo 1861) le province erano 59; salirono a 69 dopo

l’annessione di Mantova, del Veneto (1866) e di Roma (1870). Crebbero a 76 con l’acquisizione del

Trentino e della Venezia Giulia. Nel 1924 sorsero le province di Fiume, Pola e Zara. Con regio

decreto legge del 2 febbraio 1927 n. 1, il governo Mussolini istituì 17 nuove province (Aosta,

Vercelli, Varese, Savona, Bolzano, Gorizia, Pistoia, Pescara, Rieri, Terni, Viterbo, Frosinone,

Brindisi, Matera, Ragusa, Castrogiovanni, poi Enna, e Nuoro). Seguirono quelle di Littoria (1934),

Asti (1935) e Lubiana (1941). Nel 1945 la Provincia di Aosta divenne regione; Littoria venne

denominata Latina; le province di Istria e Carnaro vennero cedute alla Iugoslavia. Da 92 le province

crebbero a 95 con l’istituzione delle consorelle di Pordenone, Isernia e Oristano, cui nel 1992 si

aggiunsero quelle di Verbano-Cusio-Osola, Biella, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone, Vibo

Valentia. Nel 2001 in Sardegna sorsero le province regionali di Olbia,Tempio, Oglistra, Medio

Campidano e Carbonia-Iglesias. Con l’istituzione delle province di Monza e Brianza, Fermo e

Barletta-Andria-Trani alla vigilia del 150° anniversario dell’Unità d’Italia le province sono 110. Il

23 ottobre 2009 la presidente della Provincia di Cuneo, Gianna Gancia (Lega Nord), la più giovane

d’Italia, ha rievocato il 150° della nascita delle Province varando un importante ciclo di iniziative

storiografiche, culturali e popolari.