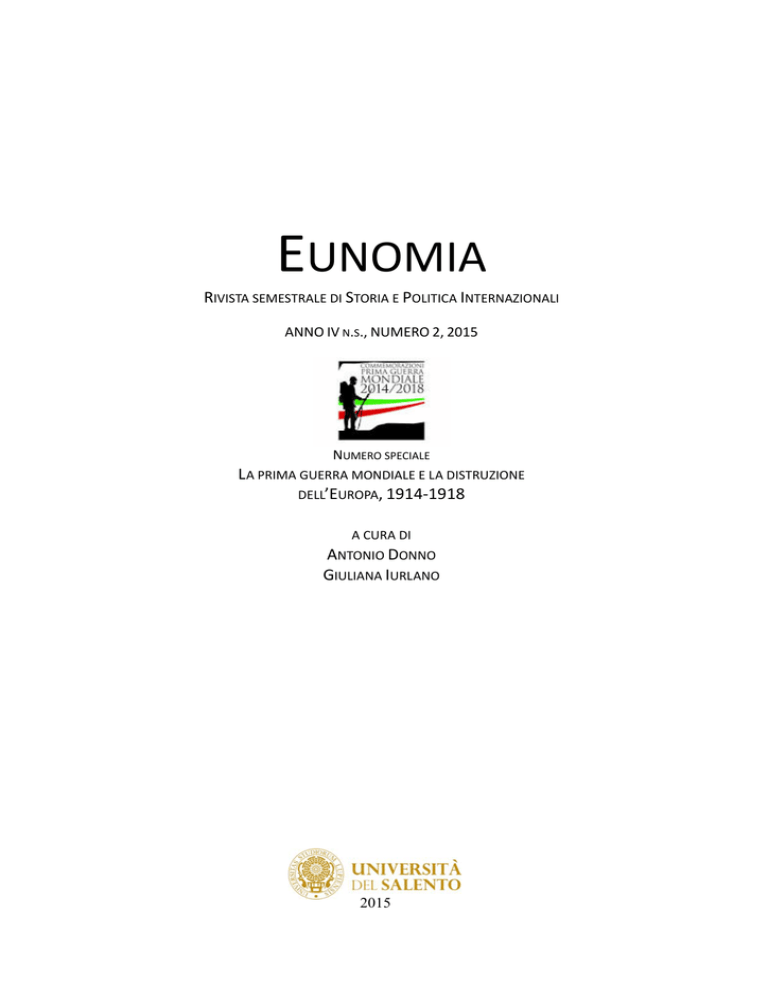

EUNOMIA

RIVISTA SEMESTRALE DI STORIA E POLITICA INTERNAZIONALI

ANNO IV N.S., NUMERO 2, 2015

NUMERO SPECIALE

L A PRIMA GUERRA MONDIALE E LA DISTRUZIONE

DELL’EUROPA, 1914-1918

A CURA DI

ANTONIO DONNO

GIULIANA IURLANO

2015

Eunomia. Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali

Università del Salento

Direttore Responsabile

Massimo Ciullo (Università del Salento, Lecce, Italy)

Editor in Chief

Antonio Donno (Università del Salento, Lecce, Italia)

Scientific Board

Furio Biagini (Università del Salento), Uri Bialer (Hebrew University, Jerusalem,

Israel), Ester Capuzzo (Università “La Sapienza”, Roma), Michele Carducci

(Università del Salento), Ennio Di Nolfo (Università di Firenze), Antonio Donno

(Università del Salento), Giuseppe Gioffredi (Università del Salento), Alessandro

Isoni (Università del Salento), Giuliana Iurlano (Università del Salento), David Lesch

(Trinity University, San Antonio, TX, USA), Joan Lluís Pérez Francesch (Universidad

Autónoma de Barcelona), Amparo Lozano (Universidad S. Pablo Ceu-Madrid,

Spagna), Luke Nichter (A&M Texas University, USA), Francesco Perfetti (LUISS “G.

Carli”, Roma), Attilio Pisanò (Università del Salento), Ricardo D. RabinovichBerkman (Universidad de Buenos Aires), Bernard Reich (George Washington

University, Washington, USA), Mario Sznajder (Hebrew University, Jerusalem,

Israel), Antonio Varsori (Università di Padova), Claudio Vercelli (Istituto "G.

Salvemini", Torino), Manuela Williams (University of Strathclyde, U.K.)

Editorial Staff

Fausto Carbone, Giuliana Iurlano, Massimo Ciullo, Fiorella Perrone, Bruno Pierri,

Francesca Salvatore (Publication Manager), Lucio Tondo, Ughetta Vergari

Editorial Office

c/o Corso di Laurea di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

Università del Salento-Lecce

Via Stampacchia, 45

73100 Lecce (Italy)

tel. 39-0832-294642

tel. 39-0832-294765

fax 39-0832-294754

e-mail: [email protected]

In collaborazione con

ISSN 2280-8949

Journal website: http://siba-ese.unisalento.it/index.php/eunomia

© 2015 Università del Salento – Coordinamento SIBA

http://siba.unisalento.it

EUNOMIA. RIVISTA SEMESTRALE DI STORIA E POLITICA INTERNAZIONALI

ANNO IV n.s., NUMERO 2, 2015

NUMERO SPECIALE

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA DISTRUZIONE DELL’EUROPA, 1914-1918

SOMMARIO

Editoriale .............................................................................................................. p.

7

PARTE PRIMA: CONTESTO GENERALE E CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

LUCIANO PELLICANI

La Grande Guerra e la rivolta contro la civiltà liberale....................................... p. 11

MASSIMO DE LEONARDIS

La trasformazione della Grande Guerra: il 1917................................................. p. 21

MAURIZIA PIERRI

La Grande Guerra nel diritto: le procedure di dichiarazione tra prassi e

costituzione............................................................................................................ p. 39

BENIAMINO DI MARTINO

La Grande Guerra come segno della crisi della civiltà nell’interpretazione

della scuola austriaca........................................................................................... p. 51

SABRINA LEO

Il sistema finanziario della prima guerra mondiale tra debiti di guerra

e riparazioni......................................................................................................... p. 77

PARTE SECONDA: IL FRONTE ESTERNO

ANTONIO DONNO

La ritrovata unità anglo-americana in nome dell’Anglo-Saxonism negli

anni che precedettero la Grande Guerra............................................................. p. 103

FEDERICA ONELLI

La propaganda di guerra italiana negli Stati Uniti: protagonisti, temi e

strumenti (1915-1918).......................................................................................... p. 139

FURIO BIAGINI

Ebrei al servizio di sua maestà britannica: il NILI (1914-1918).......................... p. 167

3

OLIVIERO FRATTOLILLO – SALVATORE OLIVIERO

La diplomazia giapponese di fronte alla prima guerra mondiale: dalla

dichiarazione alle “ventuno domande”................................................................ p. 199

PAOLO MACRÌ

Gli Stati Uniti e i governi rivoluzionari russi tra il 1917 e il 1918: iniziative

diplomatiche straordinarie e soccorso umanitario............................................... p. 225

JACOPO RAFFAELE TONELLO

Gli Stati Uniti di Woodrow Wilson e il genocidio armeno................................... p. 251

FRANCESCA SALVATORE

Un popolo senza nazione: le ceneri della Grande Guerra e la mancata

nascita del Kurdistan............................................................................................ p. 283

PARTE TERZA: IL FRONTE INTERNO

ESTER CAPUZZO

La guerra italiana nelle lettere di Mazzini Beduschi............................................ p. 305

FEDERICO ROBBE

Da “civiltà mercantile” a “grande popolo”. Il mito americano nel

nazionalismo italiano durante la Grande Guerra................................................. p. 333

FERDINANDO ANGELETTI

Il ruolo dell’arma dei carabinieri durante il primo conflitto mondiale: il

fronte interno......................................................................................................... p. 371

MARCELLO CIOLA

La tridimensionalità della Grande Guerra in Adriatico: mezzi e

strategia................................................................................................................. p. 387

ANDREA ROSSI

Arditi di ritorno. Le alterne fortune dell’“arditismo” nella repubblica

sociale italiana...................................................................................................... p. 415

FEDERICO IMPERATO

La Puglia, i pugliesi e la prima guerra mondiale...............................................

p. 425

GIUSEPPE CARAMUSCIO

Elaborare il lutto bellico. Gli opuscoli commemorativi di caduti nel

Salento (1915-1923)............................................................................................. p. 459

4

GIOVANNA BINO

Le fragili braccia muliebri, un miracolo di energia.............................................. p. 501

PARTE QUARTA: “CENTO ANNI FA…LA GRANDE GUERRA”. UN PROGETTO DI PUBLIC

HISTORY

GIULIANA IURLANO

La Grande Guerra in Terra d’Otranto. Un progetto di Public History............... p. 523

ADRIANA BANDIERA

La digitalizzazione 3d delle fonti non cartacee..................................................... p. 541

ANGELICA MASCIULLO

L’utilizzo delle tecniche informatiche nei laboratori scolastici............................ p. 543

MARIA GABRIELLA DE JUDICIBUS

Denotazione e connotazione nella Grande Guerra. La poesia, la narrativa,

la memorialistica della guerra.............................................................................. p. 545

LUCIANO GRAZIUSO

Le parole nuove della Grande Guerra.................................................................. p. 557

FRANCESCA LONGO

Il sistema scolastico nella Grande Guerra........................................................... p. 571

RENATO DI CHIARA STANCA

Oltre la frontiera, la pace..................................................................................... p. 589

FABIOLA COLLABOLLETTA

L’impiego degli animali sui teatri di guerra......................................................... p. 607

COSIMO ENRICO MARSEGLIA

Da Caporetto a Vittorio Veneto............................................................................ p. 613

PARTE QUINTA: RASSEGNE MONOTEMATICHE E RECENSIONI

ANTONIO DONNO

Recenti studi sull’ebraismo, Israele e Medio Oriente........................................... p. 627

GIULIANA IURLANO

Recenti studi sulla guerra fredda.......................................................................... p. 633

GIULIANA IURLANO

Short reviews/Recensioni brevi sulla Grande Guerra........................................... p. 641

5

REVIEWS/RECENSIONI.............................................................................................. p. 663

Gli autori ................................................................................................................. p. 671

6

EDITORIALE

Questo numero di «Eunomia» è interamente dedicato alla prima guerra mondiale. Presenta il logo

che la Struttura di Missione del Consiglio dei Ministri ha creato, appunto, in occasione del

centenario della Prima Guerra Mondiale. Allo stesso modo di molte riviste italiane ed estere che

dedicano o dedicheranno un fascicolo monografico alla Grande Guerra, anche la nostra rivista si è

impegnata su quest’argomento centrale nella storia sociale e politica del Novecento, le cui

conseguenze, per molti versi, sono ben presenti anche oggi, almeno in alcuni scenari del sistema

politico internazionale.

Come il lettore potrà constatare, il fascicolo contiene saggi che affrontano tematiche interne alla

storia italiana, ma molti di essi riguardano la politica e gli interessi di paesi stranieri, europei e non,

nel contesto della guerra o ai suoi margini. È stato, quest’ultimo, un impegno preciso della

redazione, che ha voluto così proporre uno spettro vasto, anche se non esaustivo, delle forze in

campo durante la guerra, svincolando l’analisi dalla mera visione del ruolo dell’Italia nel conflitto.

Infatti, nella prima parte del fascicolo, «La prima guerra mondiale e la distruzione dell’Europa,

1914-1918», sono presenti ben venti saggi, che analizzano problemi, scenari e conseguenze della

prima guerra totale della storia dell’umanità.

Nella seconda parte del fascicolo, con il titolo «“Cento anni fa…la grande Guerra”», è proposto

un progetto di Public History, che presenta alcuni contributi, sviluppati durante il corso di

formazione per tutor recentemente tenuto per iniziativa del CESRAM, diretto da Giuliana Iurlano, e

che intende dare visibilità alla forte domanda di storia che proviene dalla società.

Infine, a completamento della struttura monografica del fascicolo, la sezione di recensioni brevi

è interamente dedicata ai più recenti studi sulla Grande Guerra. Chiudono il numero due corpose

rassegne, la prima sui recenti libri dedicati all’ebraismo, Israele e Medio Oriente, la seconda a quelli

sulla guerra fredda.

Antonio Donno

PARTE PRIMA

CONTESTO GENERALE E

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Eunomia. Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali

Eunomia IV n.s. (2015), n. 2, 11-20

e-ISSN 2280-8949

DOI 10.1285/i22808949a4n2p11

http://siba-ese.unisalento.it, © 2015 Università del Salento

LUCIANO PELLICANI

La Grande Guerra e la rivolta contro la civiltà liberale

Abstract: The First World War generated a sort of trench-war psychology which squandered the life of

millions of fighters and fostered the systematic use of violence. What followed in Europe was the

sweeping breaking in of mass revolutionary movements – the Bolchevik, the Fascist and the National

Socialist – all of them determined to destroy the values and the institutions that belong to the civilisation

of liberalism.

Keywords: World War I; Europe; Liberalism; Totalitarianism.

«Nessuno credeva a guerre, a rivoluzioni e sconvolgimenti. Ogni atto

radicale, ogni violenza apparivano ormai impossibili nell’età della

ragione. Questo senso di sicurezza era il possesso più ambito, l’ideale

comune di milioni e milioni. La vita pareva degna di essere vissuta

soltanto con tale sicurezza e si faceva sempre più ampia la cerchia dei

desiderosi di partecipare a quel bene prezioso. Dapprima furono solo i

possidenti a compiacersi di tale privilegio, ma a poco a poco accorsero

anche le masse […]; il senso della sicurezza, con il suo idealismo

liberale, era convinto di trovarsi sulla via diritta ed infallibile verso il

migliore dei mondi possibili […]. Tale fede in un progresso ininterrotto

e incoercibile ebbe per quell’età la forza di una religione; si credeva in

quel progresso più che nella Bibbia e il suo vangelo sembrava

inoppugnabilmente dimostrato dai sempre nuovi miracoli della scienza

e della tecnica […]. Anche nel campo sociale si andava avanti; di anno

in anno venivano concessi nuovi diritti all’individuo; la giustizia veniva

amministrata con maggior senso umanitario e persino il problema dei

1

problemi, la povertà delle masse, non appariva più insuperabile».

Così, nella sua ultima opera, Stefan Zweig descrisse “il mondo della sicurezza” che

la Grande Guerra mandò letteralmente in pezzi, dando inizio a quello che Luigi Fenizi

ha chiamato “il secolo crudele”,2 durante il quale il pianeta Terra è stato trasformato in

uno smisurato mattatoio in cui milioni e milioni di esseri umani sono stati

barbaramente massacrati in nome di valori antitetici a quelli della tradizione

1

2

S. ZWEIG, Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo, Milano, Mondadori, 1994, pp. 10-11.

Cfr. L. FENIZI, Il secolo crudele, Roma, Bardi, 1999.

Luciano Pellicani

illuministica. Tutto è accaduto come se fra gli strati profondi dell’Europa fossero

scaturite terrificanti forze distruttive determinate a fare tabula rasa della civiltà liberale:

uno spettacolo così inquietante da indurre Benedetto Croce a evocare la figura

dell’anticristo,

«distruttore del mondo, godente della distruzione, incurante di non poter

costruire altro che non sia il processo sempre più vertiginoso di questa

distruzione stessa, il negativo che vuole comportarsi come positivo ed

3

essere come tale non creazione ma dis-creazione».

Con queste parole, Croce espresse la sua angoscia – al tempo stesso metafisica e morale

– di fronte all’«ideale di morte»4 che animava i due grandi movimenti totalitari scaturiti

dalle macerie della Grande Guerra: il comunismo e il nazismo.

Prima facie, considerare il nazismo e il comunismo due specie diverse di uno stesso

genus – il totalitarismo – potrebbe sembrare un giudizio storico quanto mai distorto e

distorcente, visto che il primo mirava a instaurare lo spietato dominio della Herrenrasse

sulle razze inferiori, mentre il secondo – nato da una costola dell’internazionale

socialista – aveva come obiettivo dichiarato quello di «rendere gli uomini fratelli».5 Due

ideali antitetici: perverso quello nazista, generoso quello comunista. Pure, è un fatto

incontestabile che i risultati del comunismo al potere sono stati esattamente gli stessi del

nazismo: uno smisurato cumulo di macerie materiali e morali e una ancor più smisurata

scia di cadaveri. Infatti,

«la rivoluzione d’ottobre ha chiuso la sua traiettoria senza essere stata

vinta sul campo di battaglia, ma liquidando essa stessa tutto ciò che è

stato fatto in suo nome. Nel momento in cui si è disgregato, l’impero

sovietico ha offerto lo spettacolo eccezionale di essere stato una

superpotenza senza aver incarnato una civiltà […]. La sua rapida

dissoluzione non ha lasciato nulla: né principi, né codici, né istituzioni,

3

B. CROCE, L’Anticristo che è in noi. Filosofia e storiografia, Bari, Laterza, 1969, p. 315.

Ibid., p. 317. È interessante notare che anche I. ṤAFAREVIC (Le phénomène socialiste, Paris, Seuil,

1977) e V. HAVEL (Histoires et totalitarismes, in Essais politiques, Paris, Calmann-Lévy, 1989) sono

giunti alla stessa conclusione di Croce, e cioè che il totalitarismo era animato da un ideale di morte.

5

A. SINIAVSKI, La civilisation soviétique, Paris, Albin Michel, 1988, p. 212. La formula è di Anatolij

Lunačarski.

4

12

La Grande Guerra e la rivolta contro la civiltà liberale

neanche una storia. Come i tedeschi, i russi sono il secondo grande

6

popolo europeo incapace di dare un senso al loro XX secolo».

Il quale è risultato essere un’esperienza collettiva tanto esaltante quanto devastante. Non

ha prodotto che un enorme vuoto da colmare e un inquietante enigma: l’enigma di un

sistema intenzionalmente e programmaticamente basato sulla «guerra civile fra il

governo e il popolo»,7 che, nelle sue fasi estreme, ha assunto le forme della «purga

permanente».8 Mai nulla di simile si era potuto leggere nel grande libro della storia

universale, pur ricco di sanguinarie tirannie.

Né si può dire che gli esiti nichilistici della rivoluzione d’ottobre siano da imputare a

un processo degenerativo culminato nel Grande Terrore scatenato da Stalin. Al

contrario: erano inscritti – come potenzialità attivabili e, di fatto, attivate – nella dottrina

del così detto “socialismo scientifico”. In essa – l’osservazione, acutissima, è di Karl

Korsch –

«tutto l’accento era posto sull’aspetto negativo, cioè che il capitalismo

doveva essere eliminato; anche l’espressione “socializzazione dei mezzi

di produzione” significava anzitutto nient’altro che la negazione della

proprietà privata dei mezzi di produzione. Socialismo significava anti9

capitalismo».

Fino a quando i partiti socialisti erano all’opposizione, il carattere apofatico del

marxismo poté essere mascherato dalla quotidiana reiterazione dell’idea secondo la

quale la

«creazione di una nuova forma di società al posto di quella presente non

10

era solo qualcosa di desiderabile ma era diventata inevitabile».

Ma, quando i bolscevichi s’impossessarono del potere con quel fortunato golpe passato

alla storia come rivoluzione d’ottobre, l’assenza di un programma positivo di

6

F. FURET, Le passé d’une illusion, Paris, Laffont/Calmann-Lévy, 1995, p. 12.

M. GILAS, La nuova classe, Bologna, Il Mulino, 1957, p. 99.

8

Cfr. L. PELLICANI, Lenin e Hitler: i due volti del totalitarismo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, p. 3.

Definizione che dà il titolo al libro di Z.K. BRZEZINSKI, The Permanent Purge: Politics in Soviet

Totalitarianism, Cambridge, Cambridge University Press, 1956.

9

K. KORSCH, La formula socialista per l’organizzazione economica, in Scritti politici, Bari, Laterza,

1975, p. 6.

10

K. KAUTSKY, Il Programma di Erfurt, Roma, Samonà e Savelli, 1971, p. 123.

7

13

Luciano Pellicani

ricostruzione sociale emerse con tanta chiarezza da costringere lo stesso Lenin a fare

questa ammissione:

«Tutto quello che sapevamo, che ci avevano indicato con esattezza i

migliori conoscitori della società capitalistica, le menti più eccelse che

ne avevano previsto lo sviluppo, era che la trasformazione era

storicamente inevitabile e sarebbe avvenuta secondo una certa linea

principale, che la proprietà privata dei mezzi di produzione era

condannata dalla storia, che essa sarebbe andata in pezzi, e che gli

sfruttatori sarebbero stati espropriati. Questo era stabilito con precisione

scientifica. E noi lo sapevamo quando abbiamo preso nelle nostre mani

la bandiera del socialismo, quando ci siamo dichiarati socialisti, quando

abbiamo fondato partiti socialisti, quando abbiamo iniziato a

trasformare la società. Lo sapevamo quando abbiamo preso il potere per

accingerci alla riorganizzazione socialista, ma ciò che non potevamo

sapere erano le forme della trasformazione […]. Di tutti i socialisti che

hanno scritto a questo proposito non riesco a ricordare nessuna opera o

nessuna frase di socialisti illustri circa la futura società socialista in cui

si parli della pratica, concreta difficoltà che si troverà di fronte la classe

11

operaia dopo aver preso il potere».

In effetti, a dispetto della loro pretesa di aver fatto passare il socialismo “dall’utopia

alla scienza”, Marx ed Engels non erano stati in grado di indicare un modello di

organizzazione sociale alternativo a quello esistente.12 Dopo aver descritto la società

capitalistico-borghese come un «deserto popolato da bestie feroci»,13 avevano profetato

che essa era irrimediabilmente condannata dalla storia. Conseguentemente, la missione

del partito comunista era quella di assumere il ruolo di «partito distruttore»14 con il

dichiarato obiettivo di «fare piazza pulita del vecchio mondo spettrale»,15 appiccando

un «incendio generale alle vecchie istituzioni europee». 16 In aggiunta, avevano

dichiarato, alto e forte, che c’era un solo modo per estirpare la «corruzione generale»,17

11

LENIN, Al primo congresso dei consigli dell’economia, in Opere complete, Roma, Editori Riuniti,

1954-1970, vol. XXVII, p. 379.

12

E, infatti, dopo un’attenta analisi dei testi di Marx ed Engels, l’economista Branko Horvat è giunto alla

conclusione che «il marxismo è una teoria (critica) del capitalismo e della sua distruzione, non una teoria

del socialismo». B. HORVAT, The Political Economy of Socialism, Armonk, Sharpe,1982, p. 124.

13

K. MARX, Peuchet o del suicidio, in K. MARX - F. ENGELS, Opere complete, Roma, Editori Riuniti,

1982, vol. IV, p. 546.

14

K. MARX - F. ENGELS, La sacra famiglia, in Opere complete, cit., vol. IV, p. 37.

15

K. MARX, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, in Opere complete, cit., vol. XI , p. 115.

16

F. ENGELS, Lettera dalla Germania, in Opere complete, cit., vol. X, p. 16.

17

K. MARX, Miseria della filosofia, in Opere complete, cit., vol. VI, p. 111.

14

La Grande Guerra e la rivolta contro la civiltà liberale

nella quale il capitalismo aveva fatto sprofondare l’umanità tutta quanta: scatenare

«l’ultima guerra santa, alla quale sarebbe seguito il regno millenario della libertà»;18 e

avevano altresì dichiarato che la guerra civile rivoluzionaria sarebbe stata «una lotta di

annientamento e terrorismo senza riguardi»,19 che

«avrebbe fatto sparire dalla faccia della terra non soltanto classi e

20

dinastie reazionarie, ma anche interi popoli reazionari».

Di fronte a un programma di tale natura – un programma pantoclastico

esplicitamente basato sul nichilistico principio che Goethe aveva posto sulle labbra di

Mefistofele: «Tutto ciò che esiste è degno di perire»21 –, non è certo arbitrario estendere

al comunismo la definizione che Hermann Rauschning ha dato del nazismo, “la

rivoluzione del nichilismo”, avente come obiettivo

«l’annientamento totale dell’esistente per dare luogo – un’idea degna di

Ṥigalev – al totale dispotismo sulla tabula rasa della totale liberazione

22

dai vincoli».

Tanto più che la descrizione della meta della rivoluzione comunista di Trockij

– «Dopo che l’uomo avrà razionalizzato l’ordine economico, cioè l’avrà

compenetrato della coscienza e subordinato ai suoi voleri, non lascerà

23

pietra su pietra della nostra attuale inerte e marcia vita quotidiana» –

suona identica, nella sua pretesa di essere una “distruzione creativa” di significato

cosmico-storico, a quella della rivoluzione nazional-socialista così come fu proclamata

da Goebbels:

«Abbattere il vecchio mondo e costruirne uno nuovo, distruggere per

24

avere una nuova creazione: ogni cosa sino all’ultima pietra».

18

F. ENGELS, Schelling e la Rivelazione, in Opere complete, cit., vol. II, p. 239.

F. ENGELS, Il panslavismo democratico, in Opere complete, cit., vol. VIII, p. 381.

20

F. ENGELS, La lotta dei magiari, in Opere complete, cit., vol. VIII, p. 237.

21

F. ENGELS, Ludovico Feuerbach e il punto di approdo della filosofia tedesca, in K. MARX - F. ENGELS,

Opere scelte, Roma, Editori Riuniti, 1969, p. 1106.

22

H. RAUSCHNING, La rivoluzione del nichilismo, Roma, Armando, 1994, p. 33.

23

L. TROCKIJ, Arte rivoluzionaria e arte socialista, in Letteratura, arte, libertà, Milano, Schwarz, 1958,

p. 105.

19

15

Luciano Pellicani

Nelle parole di Trockij e Goebbels troviamo il tratto diacritico essenziale del

totalitarismo: il desiderio di produrre una mutazione totius substantiae della realtà. Il

che fa del totalitarismo una rivoluzione permanente animata da una hybris il cui

radicalismo è tale che può e deve essere definita “satanica”. Infatti, è proprio del

diavolo volere imitare Dio.25 Ma, per prendere il posto di Dio come (ri)creatore del

mondo, è imperativo distruggere tutto ciò che esiste onde avere a disposizione la

“pagina bianca” – la metafora, come è noto, è di Mao Dse-dong – sulla quale scrivere

una storia totalmente altra rispetto a quella passata. Nulla del vecchio mondo corrotto e

corruttore doveva restare in piedi: questa era – per il totalitarismo comunista come per il

totalitarismo nazional-socialista – la pre-condizione della costruzione del Mondo Nuovo

e dell’Uomo Nuovo.

Che cosa ha alimentato il progetto totalitario di creare, sulle macerie della civiltà

liberale, una realtà totalmente altra? A questo interrogativo, Hannah Arendt ha

formulato una precisa risposta: l’odio contro la borghesia, un odio così intenso da

sfociare nel nichilismo attivo.

«Liquidare – si legge nelle Origini del totalitarismo – semplicemente

come uno sfogo di nichilismo la violenta insoddisfazione per il periodo

pre-bellico e i successivi tentativi di restaurarlo (da Nietzsche e Sorel a

Pareto, da Rimbaud e T.E. Lawrence a Junger, Brecht e Malreaux, da

Bakunin e Necaev e Aleksandr Blok) equivale a ignorare quanto

giustificato potesse essere il disgusto di una società completamente

permeata dalla mentalità e dai principi morali della borghesia. Ma è

altresì vero che la generazione del fronte, in netto contrasto con i padri

spirituali che si era scelta, era esclusivamente animata dal desiderio di

assistere alla rovina di questo mondo in cui tutto era fittizio, la

sicurezza, la cultura, la stessa vita. Questo desiderio era così intenso da

superare per ardire e incisività i precedenti tentativi di rinnovamento: la

24

Cit. da J.M. RHODES, The Hitler Movement, Stanford, CA, Hoover Institution Press, 1980, p. 105.

«Tout détruir, pour tout refaire à neuf»: questa fu la formula con la quale Saint-Etienne sintetizzò il

progetto rivoluzionario. Aveva, quindi, colto nel segno Joseph de Maistre quando, dopo aver definito

“satanica” la rivoluzione del 1793, pose sulla bocca dei giacobini, in un immaginario dialogo con Dio,

queste parole: «Tutto ciò che esiste ci dispiace perché il tuo nome è scritto su tutto ciò che esiste.

Vogliamo distruggere tutto e rifare tutto senza di te». J. DE MAISTRE, Saggio sul principio generatore

delle costituzioni politiche, Milano, Il Falco, 1982, p. 92.

25

16

La Grande Guerra e la rivolta contro la civiltà liberale

trasformazione dei valori perseguita da Nietzsche, il riassetto della vita

politica sostenuto da Sorel, la rinascita dell’autenticità umana auspicata

da Bakunin, l’appassionato amore per la vita nella purezza

dell’avventura estetica testimoniato da Rimbaud. La distruzione senza

limiti, il caos e la rovina in quanto tali assumevano la dignità di valori

26

supremi».

Non diversa la denuncia del “tradimento dei chierici” compiuta Karl Loewith. Da

essa risulta con tutta chiarezza che la rivolta contro il liberalismo fu preparata da decine

e decine di intellettuali, i quali fecero ricorso a tutti i mezzi espressivi di cui erano dotati

per «mettere davanti agli occhi il nulla dell’uomo moderno»27 e non ebbero esitazione

alcuna ad alzare la bandiera del nichilismo attivo e della condanna senza appello della

civiltà liberale, accompagnata dal progetto di raderla al suolo. Tutto – ideali, valori,

istituzioni, comportamenti, ecc. – doveva essere spazzato via per lasciare libero il

campo a una nuova forma di vita, radicalmente diversa rispetto a quella esistente.

Naturalmente, il nichilismo degli intellettuali rivoluzionari, il loro disprezzo per i

prosaici valori dell’ethos borghese e il loro desiderio di trascendere l’esistente e di

liberarsi delle sue intollerabili catene non avrebbero mai e poi mai potuto diventare una

forza storica capace di travolgere le istituzioni liberali, qualora la Grande Guerra non

avesse toccato, alterandolo profondamente, il vissuto di milioni di uomini. Infatti,

accadde che i superstiti delle trincee non diventarono punto pacifisti. Al contrario,

«esaltarono un’esperienza che, al loro avviso, li separava

definitivamente dall’odiato mondo della rispettabilità. Si aggrapparono

ai ricordi dei quattro anni di vita nelle trincee come se costituissero un

criterio oggettivo per la creazione di una nuova élite. Né cedettero alla

tentazione di idealizzare questo passato; anzi, gli adoratori della guerra

furono i primi ad ammettere che nell’era delle macchine essa non

poteva generare virtù come lo spirito cavalleresco, il coraggio e la

virilità, che non imponeva agli uomini altro che l’esperienza della

distruzione assoluta insieme con l’umiliazione di essere soltanto piccoli

ingranaggi nel maestoso meccanismo del massacro. Questa generazione

ricordava la guerra come il grande preludio allo sgretolamento delle

classi e alla loro trasformazione in masse. La guerra, con la sua

implacabile arbitrarietà omicida, diventava il simbolo della morte, la

26

27

H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, Milano, Edizioni di Comunità, 1996, p. 454.

K. LOEWITH, Il nichilismo europeo, Bari, Laterza, 1999, p. 36.

17

Luciano Pellicani

grande livellatrice, e quindi la vera origine di un nuovo ordine

mondiale. La passione per l’eguaglianza e la giustizia, l’aspirazione a

superare gli angusti e assurdi confini di classe, ad abbandonare stupidi

privilegi e pregiudizi, sembravano trovare nella guerra una via d’uscita

dal solito atteggiamento condiscendente di pietà per gli oppressi e i

28

diseredati».

Essa, la Grande Guerra, fu la fornace dalla quale uscirono i due soggetti che,

fondendosi, avrebbero generato i movimenti totalitari: l’élite rivoluzionaria e la “massa

pirica”, composta dai reduci che la vita della trincea aveva educato al culto della

violenza. E sempre la Grande Guerra fu l’esperienza collettiva, di massa, che rese

affatto naturale concepire la lotta politica come una guerra di annientamento del

Nemico Assoluto (il borghese per il comunismo, l’ebreo per il nazismo).29 Accadde

così che le trincee vomitarono una nuova genia di uomini: uomini spietati, colmi di

aggressività e di risentimento, per i quali la vita – la propria come quella degli altri –

aveva scarso valore e, per ciò stesso, pronti a ricorrere all’azione diretta e

psicologicamente predisposti a concepire la politica come la prosecuzione della guerra.

Il risultato fu che le idee nichiliste – diffuse da quella pletorica sotto-intellighenzia

descritta da Luciano Cavalli come una

«élite emergente, composta da aspiranti leader di mezza cultura,

30

spostati, ambiziosi e di pochi scrupoli»

– presero a dilagare fra i reduci delle trincee. Sicché quelli che Ortega y Gasset avrebbe

chiamato “i barbari verticali”31 – i neo-giacobini, rossi o neri che fossero – poterono

lanciare con successo la loro chiamata rivoluzionaria alle armi contro la civiltà dei diritti

e delle libertà faticosamente costruita nel corso di secoli di lotte e di esperimenti.

28

ARENDT, Le origini del totalitarismo, cit., p. 455.

Nel suo libro Costruire il nemico (Milano, Bompiani, 2011), Umberto Eco è riuscito nell’impresa

davvero straordinaria di non dedicare neanche una pagina al “nemico di classe” fabbricato dall’ideologia

marx-leninista: il “borghese”, prima demonizzato e poi sterminato. Sul tema, cfr. N. WERTH, Nemici del

popolo. Autopsia di un assassinio di massa. Urss, 1937-38, Bologna, Il Mulino, 2011.

30

L. CAVALLI, Il capo carismatico, Bologna, Il Mulino, 1981, p. 291.

31

Cfr. J. ORTEGA Y GASSET, La ribellione delle masse, Bologna, Il Mulino, 1962. Pubblicato

originariamente nel 1930.

29

18

La Grande Guerra e la rivolta contro la civiltà liberale

Nel 1871, Burckhardt – nella famosa lettera a Preen – aveva previsto l’avvento al

potere dei “terribili semplificatori”, i quali avrebbero creato un nuovo ordine –

edificato, col ferro e col fuoco, sulle macerie della civiltà liberale – centrato su

«una determinata e misurata dose di miseria con possibilità di

promozione, e tutti i giorni in uniforme a cominciare e a finire al rullo

32

del tamburo».

Ma non aveva previsto il terrore come istituzione permanente e come strumento di

purificazione della società borghese, corrotta e corruttrice. Non aveva previsto, in altre

parole, che l’idea di rivoluzione – portata alle sue estreme e logiche conseguenze –

sarebbe sfociata nel “genocidio di razza” o nel “genocidio di classe”. 33 Ed è, per

l’appunto, questa l’inquietante novità del XX secolo.

32

Burckardt

a

Preen,

Basel,

April

26,

1872,

in

http://germanhistorydocs.ghidc.org/pdf/eng/303_Burckhardt_Germ%20.

Sentiment_76.pdf.

33

Queste le agghiaccianti parole con le quali Gramsci annunciò il “genocidio di classe” che il partito

comunista avrebbe compiuto non appena si fosse impadronito del potere: essendo «la piccola e media

borghesia la barriera di un’umanità corrotta, dissoluta, putrescente con cui il capitalismo difende il suo

potere economico e politico, umanità servile, abietta, umanità di sicari e di lacchè, divenuta la serva

padrona […] espellerla dal campo sociale, come si espelle una volata di locuste da un campo

semidistrutto, col ferro e col fuoco, significa alleggerire l’apparato nazionale di produzione e di scambio

da una plumbea bardatura che lo soffoca e gli impedisce di funzionare, significa purificare l’ambiente

sociale». A. GRAMSCI, L’Ordine Nuovo, Torino, Einaudi, 1975, p. 61.

19

Eunomia. Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali

Eunomia IV n.s. (2015), n. 2, 21-38

e-ISSN 2280-8949

DOI 10.1285/i22808949a4n2p21

http://siba-ese.unisalento.it, © 2015 Università del Salento

MASSIMO DE LEONARDIS

La trasformazione della Grande Guerra: il 1917*

Abstract: The Great War started as a classical conflict of power politics. Secret war diplomacy clearly

reveals the belligerents’ imperialistic ambitions while an ideological confrontation between

authoritarianism and democracy was impossible, being Tsarist Russia a pillar of the Triple Entente.

Everybody expected a short war; the prolongation of the hostilities, the fall of the Tsar, the intervention

of the United States and other factors transformed the character of the war, which according to Triple

Entente’s propaganda became an ideological struggle to promote democracy and nationality. In this

respect 1917 was a key year. Pope Benedict XV’s note of 1st August 1917 proposed ideas for a new

international system quite similar to those of Wilson, but envisaged a compromise peace while the

American president wanted to destroy the German Empire. In 1914 the Old Continent was the «proud

tower» at the top of world power: this ended with «the suicide of civilian Europe», as the Pope labelled

the war already in 1916.

Keywords: Suicide of civilian Europe; Ideological War; Pope Benedict XV and President Wilson.

1. Il «suicidio dell’Europa civile»

Nel 1914 l’Europa era la «cittadella orgogliosa»,1 all’apogeo del potere mondiale:

controllava il 60% dei territori, il 65% degli abitanti, il 57% della produzione di acciaio,

il 57% del commercio internazionale. Era consapevole e orgogliosa della sua missione

civilizzatrice, della quale era parte rilevante l’opera delle missioni cattoliche, sostenute

anche da governi laicisti come quello della Terza Repubblica francese, sia pure per meri

fini di prestigio e influenza politica. Era insomma l’opposto dell’Europa di oggi, preda

del relativismo e di complessi di colpa. Tutto ciò fu distrutto con il «suicidio

dell’Europa civile», come fin dal 1916 il papa Benedetto XV definì la guerra,

* L’articolo riprende e rielabora alcune parti di saggi dell’autore sull’argomento: La Grande Guerra: una

svolta nella storia diplomatica e militare, in F. PERFETTI, a cura di, Niente fu più come prima. La grande

guerra e l’Italia cento anni dopo, Firenze, Le Lettere, 2015, pp. 53-63 e San Pio X, Benedetto XV: i loro

tentativi di pace nel contesto politico europeo, in L. BOTRUGNO, a cura di, «Inutile strage». I cattolici e la

Santa Sede nella prima guerra mondiale, Città del Vaticano 2016, in corso di pubblicazione.

1

Cfr. B. TUCHMAN, The Proud Tower: A Portrait of the World Before the War, 1890-1914, London, H.

Hamilton, 1966.

Massimo De Leonardis

riprendendo poi l’espressione nella famosa nota del 1° agosto 1917, che conteneva

anche l’altra frase più conosciuta, ma forse meno puntuale, che descriveva il conflitto

come una «inutile strage».2

Com’è noto, causa scatenante della crisi fu l’assassinio a Sarajevo il 28 giugno 1914

da parte del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, la cui mano fu armata da circoli

dirigenti serbi, dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria Este, erede al trono

austro-ungarico, fautore di progetti di riorganizzazione dell’impero miranti a

consolidare la fedeltà alla dinastia degli slavi del sud, tarpando le ali alla Serbia, che

voleva invece essere il “Piemonte dei Balcani”. In realtà, a questo proposito, il discorso

è molto teorico perché si basa su idee generali dell’arciduca ereditario e su alcuni

progetti sottopostigli dai suoi consiglieri, differenti nelle varie redazioni, mai del tutto

approvati e la cui attuazione sarebbe dipesa dalla situazione al momento dell’ascesa al

trono.3 Forse poi aveva ragione il marchese Alessandro Guiccioli:

«L’Austria è una di quelle vecchie macchine che non bisogna toccare

4

troppo perché seguitino a camminare».

Il 23 luglio Vienna inviò un ultimatum a Belgrado chiedendo una severa inchiesta e

la punizione dei colpevoli. Ciò mise in moto un meccanismo diplomatico e militare che

in poco più di dieci giorni precipitò nella guerra gran parte dell’Europa.5 Ciascun paese

2

L’espressione di Benedetto XV, «suicidio dell’Europa civile», apparve la prima volta nella lettera

quaresimale Al tremendo conflitto del 4 marzo 1916 al cardinale vicario della diocesi di Roma Basilio

Pompili, fu poi ripetuta il 5 maggio 1917 nella lettera Il 27 aprile al cardinale segretario di stato Pietro

Gasparri ed infine nell’esortazione apostolica Dès les début del 1° agosto 1917 (i tre documenti, in

originale negli Acta Apostolicae Sedis, Commentarium Officiale [AAS], sono pubblicati anche in

Insegnamenti pontifici, a cura dei MONACI DI SOLESMES, vol. V, La pace internazionale, parte prima, La

guerra moderna, Roma, Edizioni Paoline, 1958, pp. 124-25, 129 e 131-35).

3

Per un esame dettagliato dei progetti di Francesco Ferdinando, oltre alla bibliografia in lingua tedesca,

cfr. J.-P. BLED, François-Ferdinand d’Autriche, Paris, Tallandier, 2012, e R. COALOA, Franz Ferdinand.

Da Mayerling a Sarajevo. L’erede al trono Francesco Ferdinando d’Austria-Este (1863-1914), Piacenza,

Parallelo 45, 2014.

4

A. GUICCIOLI, Diario di un conservatore, Milano, Il Borghese, 1973, p. 158.

5

La ricostruzione più dettagliata resta quella di L. ALBERTINI, Le origini della guerra del 1914,

pubblicata nel 1942-1943 e ripubblicata dalla Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2010-11, tre volumi

per un totale di più di duemila fitte pagine, due terzi delle quali dedicate agli eventi successivi

all’attentato di Sarajevo. Cfr. anche, tra le opere più recenti, M. MACMILLAN, 1914. Come la luce si

spense sul mondo di ieri, Milano, Rizzoli, 2013; C. CLARK, I sonnambuli. Come l’Europa arrivò alla

22

La trasformazione della Grande Guerra: il 1917

ritenne fosse in gioco un proprio vitale interesse nazionale: 1. L’Austria-Ungheria non

poteva perdere l’occasione di regolare i conti con la Serbia, che si poneva come punto

di riferimento per gli slavi del sud all’interno della duplice monarchia. 2. La Russia,

protettrice della Serbia, non poteva lasciare campo libero nei Balcani alla sua rivale

Austria-Ungheria. 3. La Francia non poteva abbandonare la sua alleata Russia, perdendo

così l’occasione di riconquistare l’Alsazia-Lorena. 4. La Germania doveva appoggiare

la sua unica alleata sicura, l’Austria-Ungheria, sperando anche che dichiararle il suo

appoggio potesse servire a localizzare il conflitto. 5. La Gran Bretagna intervenne

perché riteneva che la potenza dell’impero tedesco stesse alterando l’equilibrio

europeo,6 al quale era da almeno due secoli attenta; l’intervento britannico fu facilitato

dalla violazione tedesca della neutralità del Belgio, necessaria per attuare il “piano

Schlieffen”.

Rimase inizialmente fuori del conflitto il regno d’Italia, pur alleato di Vienna e

Berlino; rovesciando tale posizione, Roma entrerà in guerra nel 1914 al fianco di

Francia, Gran Bretagna e Russia, dopo aver valutato i compensi che la triplice intesa e

gli imperi centrali sarebbero stati disposti a prometterle per ottenerne rispettivamente

l’entrata in guerra al loro fianco o la continuazione della neutralità. La rivendicazione

del proprio interesse nazionale fu espressa in termini particolarmente crudi, dal

«parecchio»7 giolittiano al «sacro egoismo per l’Italia» di Salandra.8 In un’opera del

Grande Guerra, Roma-Bari, Laterza, 2014; H. GARDNER, The Failure to Prevent World War I: The

Unexpected Armageddon, Farnham (UK), Ashgate, 2015. Si vedano anche: E. GENTILE, Due colpi di

pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo, Roma-Bari, Laterza, 2014; G.E. RUSCONI, 1914:

Attacco a Occidente, Bologna, Il Mulino, 2014 (che riprende i precedenti Rischio 1914. Come si decide

una guerra, del 1987, e L’azzardo del 1915. Come l’Italia decide la sua guerra, del 2005); D.

STEVENSON, La Grande Guerra. Una storia globale (1914-1918), pubblicato nel 2004 e ripubblicato da

RCS MediaGroup, Milano, 2014. Stevenson ha in preparazione per la Oxford University Press il volume

In a Dark Time: Strategy and Statecraft in 1917.

6

Fondamentale in questo senso il memorandum di Eyre Crowe, Senior Clerk del Western Department del

Foreign Office, del 1°-1-1907: «Una supremazia marittima della Germania deve essere riconosciuta come

incompatibile con l’esistenza dell’impero britannico ed anche se tale impero scomparisse l’unione in un

solo stato della maggiore potenza militare con la maggiore potenza navale costringerebbe il mondo a

concertarsi per porre fine ad un tale incubo». O. BARIÉ - M. DE LEONARDIS - A.G. DE’ ROBERTIS - G.

ROSSI, a cura di, Storia delle Relazioni Internazionali: testi e documenti 1815-2003, Bologna, Monduzzi,

2008, nota 76.

7

Com’è noto, la lettera di Giolitti del 24 gennaio 1915 al suo ex capo di gabinetto Camillo Peano

affermava: «Credo molto, nelle attuali condizioni dell’Europa, potersi ottenere senza guerra», ma il

23

Massimo De Leonardis

1925, Gaetano Salvemini descrisse

l’«attitudine di alleato provvisorio e di probabile nemico del dopoguerra

che Sonnino [ministro degli esteri italiano] mantenne sempre

9

metodicamente con i governi dei paesi alleati».

Forse un’esagerazione polemica da parte di uno storico mosso da forte passione

politica; però, un’opera più recente sintetizza le relazioni politico-diplomatiche tra

l’Italia e la triplice intesa durante la Grande Guerra nella formula, che dà il titolo al

volume, Alleati non amici.10 Il nazionalista Alfredo Rocco aveva detto il 15 agosto

1914:

«Noi possiamo, per contingenze momentanee, stipulare alleanze. Ma

non illudiamoci. Gli alleati sono soci, non sono amici».

È quindi evidente che la prima guerra mondiale scoppiò per ragioni classiche di

politica di potenza. La diplomazia segreta di guerra, come gli accordi tra le potenze

dell’intesa relativi agli stretti ed al Vicino e Medio Oriente, spartito in zone d’influenza

tra Gran Bretagna e Francia, rivela chiaramente le ambizioni imperialiste dei

contendenti. Difficile trovare una contrapposizione ideologica tra autoritarismo e

democrazia, in una guerra che vedeva la Russia zarista come pilastro della triplice

intesa. Tuttavia, la Grande Guerra si trasformò in uno scontro ideologico totale: anno

chiave di tale trasformazione fu il 1917.

«molto» fu modificato in «parecchio» nella versione pubblicata da Olindo Malagodi, direttore de «La

Tribuna». A.A. MOLA, Giolitti, Milano, Mondadori, 2003, p. 364.

8

A. SALANDRA, I discorsi della guerra con alcune note, Milano, Fratelli Treves, 1922, p. 4. La frase fu

pronunciata il 18 ottobre 1914, assumendo l’interim del ministero degli affari esteri dopo la morte del

titolare Antonino Paternò Castello, marchese di San Giuliano.

9

G. SALVEMINI, Dal patto di Londra alla pace di Roma: documenti della politica che non fu fatta,

Torino, P. Gobetti, 1925, p. 45.

10

Cfr. L. RICCARDI, Alleati non amici. Le relazioni politiche tra l’Italia e l’Intesa durante la prima

guerra mondiale, Brescia, Morcelliana, 1992.

24

La trasformazione della Grande Guerra: il 1917

2. La “normalità” della guerra

Essendo venuto meno da secoli il riconoscimento del supremo magistero pontificio, le

discussioni sulla “guerra giusta” erano state accantonate e non ci si poneva più la

questione della liceità del ricorso alle armi,11 dominando invece l’opinione che l’utilizzo

della forza militare fosse del tutto legittimo da parte di uno stato e costituisse l’attributo

più tipico della sovranità. Il diritto internazionale confinava la sua opera a definire lo jus

in bello, rinunciando a dettare regole per lo jus ad bellum; esso non ha

«scelta [...] deve accettare la guerra − scriveva nel 1880 un giurista

inglese − indipendentemente dalla giustezza della sua origine [...] e

12

limitarsi alla regolamentazione dell’effetto di tale relazione».

Ancora nel 1915, Benedetto Croce scriveva che la

«guerra scoppi o no, è tanto poco morale o immorale quanto un

terremoto», i cittadini non hanno «altro dovere morale che di schierarsi

[...] alla difesa della patria», solo «una falsa ideologia, un sofisma di

letteratucci può tentar di surrogare a questi concetti semplici e severi

l’ideologia del torto e della ragione, della guerra giusta e della guerra

13

ingiusta».

I vari paesi si aspettavano una guerra breve, che non provocasse sconvolgimenti

politici e sociali, com’era stato per le guerre post-napoleoniche.

«Prima del 1914 – scrive Michael Howard – la guerra era quasi

universalmente considerata un modo accettabile, forse inevitabile e per

molti desiderabile, di risolvere le controversie internazionali e la guerra

generalmente prevista ci si aspettava fosse, se non proprio frisch und

11

Per una ricostruzione del tema, cfr. M. DE LEONARDIS, Ultima ratio regum. Forza militare e relazioni

internazionali, Milano, Monduzzi, 20132, cap. XI, “Guerra giusta, crociate e ordini religioso-militari”. e

le numerose fonti bibliografiche ivi citate, tra le quali in particolare A. BRUCCULERI S. I., Moralità della

guerra, Roma, La Civiltà Cattolica, 19536, le voci “Guerra”, “Ostilità”, “Pace”, “Pacifismo”,

“Rappresaglia”, in Enciclopedia Cattolica, vol. VI, Città del Vaticano, Sansoni, 1952; Y. DE LA BRIÈRE,

S. I., Paix et guerre, in Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, Paris, Beauchesne, 1926, T. III,

coll. 1258-1303, e ID., Le droit de juste guerre. Tradition théologique, adaptations contemporaines, Paris,

A. Pedone, 1938.

12

Cit. in J. KEEGAN, La grande storia della guerra. Dalla preistoria ai giorni nostri, Milano, Mondadori,

1994, p. 384.

13

B. CROCE, Pagine sparse, serie seconda, Pagine sulla guerra, raccolte da G. Castellano, Napoli, R.

Ricciardi, 1919, pp. 86-87.

25

Massimo De Leonardis

fröhlich [fresca e allegra], tuttavia certamente breve; certamente non più

lunga della guerra del 1870 che consciamente o inconsciamente era

14

assunta come modello da quella generazione».

“Frisch und fröhlich” aveva definito nel 1914 la guerra un diplomatico tedesco,

utilizzando un verso di una canzone popolare di Johannes Brahms. Analogamente a

Howard, Alan John Percival Taylor osserva:

«Tutti pensavano che la guerra potesse rientrare nelle forme di civiltà

esistenti, com’era avvenuto per le guerre del 1866 e del 1870. Queste

erano state invero seguite da periodi di maggiore stabilità monetaria,

maggiore libertà di commercio e da governi più costituzionali. Si

riteneva che una guerra avrebbe interrotto il normale corso della vita

15

civile soltanto per il tempo della sua durata».

Anche la Santa Sede fu inizialmente coinvolta nel generale modo di pensare, perché il

segretario di stato cardinale Rafael Merry del Val invitò l’Austria-Ungheria a “tenere

duro” nei confronti della Serbia, salvo poi precisare che non voleva con ciò incitare a

una guerra, tanto meno generale.16

La guerra era anche esaltata come esperienza nella quale emergevano le virtù più

nobili dell’uomo.

«La pace perpetua è un sogno, e nemmeno un bel sogno» − affermava il

maresciallo Helmuth Karl Bernhard von Moltke. «La guerra è un

elemento dell’ordine divino del mondo. In essa si sviluppano le virtù

più nobili dell’uomo: coraggio e abnegazione, fedeltà al dovere e spirito

di sacrificio; i soldati offrono le loro vite. Senza guerra, il mondo

17

imputridirebbe e si perderebbe nel materialismo».

«La guerra – riteneva Georg Wilhelm Friedrich Hegel – è come il vento

che muove le acque putrefatte della storia, e la creazione di nemici può

essere salutare per scuotere le radici profonde della vita, per sottrarre gli

individui al materialismo e all’edonismo, per rafforzare i popoli

18

eliminando le loro discordie interne»,

14

M. HOWARD, The Causes of Wars and Other Essays, London, Harvard University Press, 1983, p. 9.

A.J.P. TAYLOR, L’Europa delle grandi potenze, Bari, Laterza, 1971, vol. II, p. 729.

16

Cfr. DE LEONARDIS, San Pio X, Benedetto XV, cit., e le fonti ivi citate.

17

Cit. in G. BEST, Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of Armed

Conflicts, London, Methuen, 1983, p. 145.

18

Cit. in A. ZANFARINO, Il pensiero politico contemporaneo, Napoli, Morano, 1994, p. 94.

15

26

La trasformazione della Grande Guerra: il 1917

concetti poi sintetizzati nella nota glorificazione della «guerra – sola igiene del mondo»

nel manifesto del futurismo del 20 febbraio 1909.

I sovrani e i governanti potevano dichiarare guerra senza preoccuparsi troppo

dell’opinione dei sudditi o cittadini. Lo stesso Moltke, a proposito della guerra austroprussiana del 1866, lasciò scritto:

«Non è stata invocata dall’opinione pubblica, né desiderata dal

popolo. [...] È stata una guerra decisa dal gabinetto [...]».19

A ciò è stato contrapposto che prima della Grande Guerra si stava sviluppando un forte

movimento pacifista e che ampia diffusione ebbe il saggio di Norman Angell-Lane The

Great Illusion, ampliamento di un’edizione apparsa l’anno precedente con il titolo

Europe’s Optical Illusion, nel quale si sosteneva che una guerra fra stati ai fini

dell’acquisizione di potenza era resa non solo inutile dallo sviluppo del commercio e

dell’economia internazionale ma soprattutto dannosa, sia per i vincitori sia per i vinti.

Peraltro, il liberale Angell era un pacifista a corrente alternata, poiché nel 1912

appoggiò la prima guerra balcanica, sostenendo che

«la pace sotto i turchi equivaleva a una guerra; la liberazione dei

20

Balcani era il corridoio verso la civiltà».

Analogamente l’italiano Ernesto Teodoro Moneta, premio Nobel per la pace nel 1907,

era stato garibaldino, aveva sostenuto la conquista della Libia e sarà poi interventista.

In ogni epoca vi sono intellettuali che anticipano idee che saranno messe in pratica in

seguito, ma che per il momento restano minoritarie rispetto al pensiero dominante. Ad

esempio, nei secoli XVII e XVIII personaggi illustri elaborarono vari progetti di “pace

perpetua” da raggiungere attraverso “società di stati”: Massimiliano di Béthune duca di

Sully (1559-1641), ministro del re di Francia Enrico IV, il monaco francese Éméric

Crucé (1590?-1648), il sacerdote francese di spirito massonico Charles-Irénée Castel de

19

Cit. in P. RENOUVIN, Il secolo XIX. Dal 1815 al 1871. L’Europa delle nazionalità e il risveglio di nuovi

mondi, Firenze, Vallecchi, 1975, p. 324 [vol. I della Storia politica del mondo, diretta da P. RENOUVIN].

20

Cit. in M. HOWARD, War and the Liberal Conscience, Oxford, Oxford university Press, 1981, p. 60.

27

Massimo De Leonardis

Saint-Pierre (1658-1743), il quacchero inglese William Penn (1644-1718), il filosofo

utilitarista inglese Jeremy Bentham (1748-1832). Alla fine dell’età moderna, il filosofo

tedesco Immanuel Kant (1724-1804) scrisse nel 1795 il saggio più famoso di tutti: Zum

ewigen Frieden (Per la pace perpetua). Solo nel XX secolo tali progetti trovarono però

attuazione, con la Società delle Nazioni e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, senza

peraltro riuscire a garantire la pace, che, ove vi è stata, è dipesa da altri fattori.

Due settimane prima che scoppiasse la seconda guerra mondiale, un ufficiale

francese destinato a un brillante futuro, l’allora colonnello André Beaufre, pubblicò un

articolo sostenendo, analogamente ad Angell, che nell’epoca della guerra totale «la

vittoria non pagava più» e tutti avevano da perdere da un conflitto. La sua incauta

previsione che quindi non si sarebbero più combattute “guerre calde”, limitandosi a

conflitti ideologici, politici, diplomatici ed economici, ossia a quella che egli definiva la

paix/guerre,21 fu però subito smentita e la “guerra fredda” dovette aspettare ancora un

po’ di anni.

Quanto all’atteggiamento delle popolazioni, molti autori, ad esempio Niall

Ferguson,22 tendono oggi a contestare l’idea che esse fossero in maggioranza favorevoli

alla guerra ed anche per l’Italia si è rilevato come gli interventisti fossero molto attivi,

ma pur sempre una minoranza. Il concetto di opinione pubblica è uno dei più difficili da

precisare e non coincide certo con la totalità della popolazione. Pare comunque difficile

dissentire da quest’affermazione dello storico britannico David Stevenson:

«L’ultimo punto conduce a un aspetto più vasto: la facilità con cui

l’opposizione all’entrata in guerra si dissolse in tutta Europa. I governi

riuscirono a distruggere la pace soltanto per la debolezza delle forze

politiche contrarie alla guerra e poiché la maggior parte della

23

popolazione fu consenziente».

21

Cfr. A. BEAUFRE, Une forme nouvelle des conflits internationaux. La paix-guerre, in «Revue des deux

mondes», 15 Août 1939, pp. 766-89, articolo pubblicato senza firma.

22

Cfr. N. FERGUSON, Il grido dei morti. La prima guerra mondiale: il più atroce conflitto di ogni tempo,

Milano, Mondadori, 2014.

23

STEVENSON, La Grande Guerra, vol. I, cit., p. 86.

28

La trasformazione della Grande Guerra: il 1917

3. Verso lo scontro ideologico

Nell’inverno 1914-1915 si passò dalle speranze di guerra breve alla realtà di un conflitto

prolungato e totale.

«La fiducia nella guerra fu lenta a morire. Quando fu evidente che le

operazioni si sarebbero protratte nell’inverno e oltre, si diffuse la

convinzione che la decisione del conflitto sarebbe venuta nell’estate

1915, al più tardi in autunno. Col passare delle stagioni le illusioni

caddero, la fine della guerra si allontanò sempre più e per i soldati la

24

trincea diventò una condizione senza sbocco e senza tempo».

Il famoso studioso di strategia e storia militare Basil Liddell Hart, nella sua Storia della

prima guerra mondiale, intitola appunto il capitolo riguardante il 1915 “The Deadlock”

(Il punto morto), che riguardò sia il fronte occidentale sia quello italiano.25 L’intesa

cercò allora il diversivo strategico della spedizione contro gli stretti, che iniziò con il

bombardamento dei forti dei Dardanelli il 18 marzo, seguito dallo sbarco il 25 aprile a

Gallipoli, che si concluse con un fallimento ed il reimbarco del corpo di spedizione nel

dicembre 1915 e nel gennaio 1916. Alla fine del 1915 i comandanti del fronte

occidentale, il francese Joseph Joffre e il britannico Douglas Haig, da una parte, e il

tedesco Erich von Falkenhayn, dall’altra, convennero di esercitare su di esso il massimo

sforzo. I tedeschi prepararono l’offensiva contro Verdun, che iniziò il 21 febbraio 1916,

durò fino a dicembre e costituì l’operazione più sanguinosa della Grande Guerra, senza

portare a risultati decisivi.

«La principale caratteristica del periodo centrale del conflitto fu lo

stallo»; «la primavera del 1917 segnò il secondo punto di svolta nella

26

storia della guerra»,

non solo per i due eventi fondamentali, la rivoluzione borghese russa e l’intervento

americano, quest’ultimo annullando l’effetto della seconda rivoluzione bolscevica

24

M. ISNENGHI – G. ROCHAT, La grande guerra 1914-1918, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 76.

Cfr. B. LIDDELL HART, History of the First World War, London, Cassell, 1930.

26

STEVENSON, La Grande Guerra, vol. II, cit., p. 549.

25

29

Massimo De Leonardis

favorevole agli imperi centrali. Tra la primavera e l’autunno del 1917 si presentarono le

maggiori opportunità di una pace di compromesso, ma fallirono.

Il progredire del conflitto, la necessità di giustificare con ragioni più nobili i sacrifici

richiesti alle popolazioni e di motivare, come richiesto dagli Stati Uniti il 20 dicembre

1916, gli “scopi di guerra” pubblici e la caduta dello zar fecero sì che alla fine la

propaganda dell’intesa presentasse il conflitto come una lotta tra le democrazie e gli

imperi autoritari, una lotta per le nazionalità “oppresse”, contro il multinazionale impero

asburgico.

Ancora una volta Taylor, uno storico “diplomatico”, ha colto la questione

fondamentale:

«Per i popoli dell’intesa la guerra era essenzialmente una lotta per

sopravvivere come grandi potenze indipendenti. Ma questa era una

causa senza risonanza emotiva; la guerra doveva diventare “una guerra

per la democrazia” […] [per] un modello più elevato di moralità

27

internazionale».

«In campo “alleato” quindi – scrive Barié – si verificò una crescente

divergenza tra gli scopi di guerra più ostensibili e popolari proclamati

dai governi (eliminazione dell’imperialismo, trionfo della democrazia e

della libertà dei popoli, istituzione di una organizzazione internazionale

che avrebbe dovuto risolvere pacificamente i conflitti, ecc.) e i segreti

28

impegni reciproci di carattere nettamente imperialistico».

Tale dicotomia avrà poi effetti negativi sul contraddittorio assetto dei trattati di pace.

Sempre nel 1917, vero anno chiave della guerra, l’intesa pose o completò le basi del

tuttora insolubile problema del Medio Oriente, dividendosi in zone d’influenza tale area,

27

TAYLOR, L’Europa delle grandi potenze, cit., pp. 737-738.

O. BARIÉ, Appunti di storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali, fasc. VII (1914-1918),

Milano, Celuc, 1986, p. 83. Nelle medaglie commemorative i vincitori posero poi con impudenza

l’iscrizione: «La Grande Guerra per la civiltà». Nel 1932 Carl Schmitt ammonirà: «Se uno stato combatte

il suo nemico politico in nome dell’umanità, la sua non è una guerra dell’umanità, ma una guerra per la

quale un determinato stato cerca di impadronirsi, contro il suo avversario, di un concetto universale per

potersi identificare (a spese del suo nemico) [...]. L’umanità è uno strumento particolarmente idoneo alle

espansioni imperialistiche ed è, nella sua forma etico-umanitaria, un veicolo specifico dell’imperialismo

economico. A questo proposito vale, pur con una modifica necessaria, una massima di Proudhon: chi

parla di umanità, vuol trarvi in inganno». C. SCHMITT, Il concetto di ‘politico’, in ID., Le categorie del

‘politico’, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 139.

28

30

La trasformazione della Grande Guerra: il 1917

ma allo stesso tempo da un lato fomentando la rivolta araba, dall’altro promettendo ai

sionisti un “focolare nazionale”.

Dal canto suo, la Germania prese la decisione cinica e di corte vedute di inviare

Lenin in Russia, allo scopo di farla uscire dalla guerra, che il governo borghese nato

dalla rivoluzione di febbraio intendeva invece continuare. La Russia si ritirò dal

conflitto, ma furono poste le premesse per la creazione del primo stato comunista. Nello

stesso anno, entrarono in guerra dalla parte dell’intesa gli Stati Uniti, portatori di un

programma di sovvertimento del tradizionale ordine internazionale e di ostilità alle

monarchie. Il 2 aprile 1917, alla vigilia della dichiarazione di guerra alla Germania,

Wilson ribadì precedenti analoghe dichiarazioni: «Siamo solo i campioni dei diritti

dell’umanità».29

Da non sottovalutare poi la direttiva ideologica cara alla massoneria internazionale:

il risultato del conflitto doveva innanzi tutto essere la “repubblicanizzazione”

dell’Europa e soprattutto l’abbattimento dell’unica grande potenza cattolica, l’impero

asburgico. Come scrive lo storico ungherese François Fejtö,

«l’Austria-Ungheria, incarnava insieme monarchia e cattolicesimo. [...]

Il grande disegno [...] era di estirpare dall’Europa le ultime vestigia del

30

clericalismo e del monarchismo».

«La monarchia, la nostra monarchia, è fondata sulla religiosità […]. Il

nostro imperatore è un fratello temporale del papa, è sua imperiale e

regia maestà apostolica, nessun altro è apostolico come lui, nessun’altra

maestà in Europa dipende a tal punto dalla grazia di Dio e dalla fede dei

popoli nella grazia di Dio».

Così il polacco conte Chojnicki parla al barone von Trotta nel famoso romanzo La

Marcia di Radetzky di Joseph Roth.31 Il congresso internazionale massonico dei paesi

alleati e neutrali, riunito a Parigi il 28, 29 e 30 giugno 1917, inserì tra le sue risoluzioni

29

Cit. in O. BARIÉ, Gli Stati Uniti nel secolo XX, Milano, Marzorati, 1978, pp. 121 e 153-54. Sul tema

cfr. ID., L’opinione interventistica negli Stati Uniti, 1914-1917, Milano-Varese, Istituto Editoriale

Cisalpino, 1960.

30

F. FEJTÖ, Requiem per un impero defunto. La dissoluzione del mondo austro-ungarico, Milano,

Mondadori, 1990, p. 320.

31

J. ROTH, La marcia di Radetzky, Milano, Feltrinelli, 1996, p. 209.

31

Massimo De Leonardis

le rivendicazioni italiane, cecoslovacche e jugoslave, che, avendo come fine la

distruzione della monarchia, furono inviate ai governi alleati e neutrali. André Lebey,

relatore del congresso, condannò l’Austria-Ungheria, colpevole, a suo dire, di tenere

legate a sé, con la forza, diverse nazioni.

4. Il duello tra Benedetto XV e Wilson

Alla “vecchia diplomazia” fu largamente e arbitrariamente imputata la responsabilità

della Grande Guerra, durante la quale sorsero tre tipi di “nuove diplomazie”, la

wilsoniana, la bolscevica, la pontificia contemporanea, che tutte ripudiavano, più o

meno in buona fede, la guerra. In realtà, solo la chiesa cattolica avrebbe poi mantenuto

fede a una posizione “pacifista”, anche se sarebbe più esatto definirla pacificatrice. I

comunisti sfruttarono la stanchezza per la guerra per conquistare il potere e per

consolidarlo conclusero la pace, in attesa di tempi migliori per sviluppare la potenza

militare dello stato sovietico. Gli Stati Uniti, dopo le utopie degli anni ’20 e ’30, hanno

fatto della forza militare uno dei pilastri della loro egemonia, né poteva essere

altrimenti.

Si delineò un “duello” tra la diplomazia della Santa Sede e quella wilsoniana. Nella

primavera 1917, «dopo alcuni mesi di forzato silenzio e di continue riflessioni, il

pontefice decise di intensificare i suoi sforzi»32 per la pace, in considerazione di alcuni

sviluppi. Da un lato, si temeva che il prolungamento della guerra aggravasse le spinte

disgregatrici delle varie nazionalità all’interno della Duplice Monarchia, mentre lo

stesso imperatore Carlo sollecitò in maggio un intervento pontificio; dall’altro mons.

Eugenio Pacelli, appena nominato nunzio apostolico in Baviera, grazie ai buoni uffici

del deputato cattolico Matthias Erzberger fu invitato ad incontrare il kaiser Guglielmo II

32

G. PAOLINI, Offensive di pace. La Santa Sede e la prima guerra mondiale, Firenze, Polistampa, 2008,

p. 154; cfr. A. MARTINI S.I., La Nota di Benedetto XV alle potenze belligeranti nell’agosto 1917, in

Benedetto XV, i cattolici e la prima guerra mondiale. Atti del Convegno di Studio tenuto a Spoleto il 7-89 settembre 1962, a cura di G. ROSSINI, Roma, Edizioni Cinque Lune, 1963, pp. 368-376.

32

La trasformazione della Grande Guerra: il 1917

a Berlino. L’udienza avvenne il 29 giugno,33 dopo l’incontro tre giorni prima con il

cancelliere dell’impero Theobald von Bethmann-Hollweg; Pacelli incontrò poi a

Monaco anche l’imperatore Carlo. La situazione politica in Germania era in movimento,

con la sostituzione il 14 luglio quale cancelliere di Bethmann-Hollweg da parte di

Georg Michaelis e l’approvazione il 19 al Reichstag di una mozione per una pace senza

annessioni e indennità; in realtà, la nomina di Michaelis (un protestante anti-cattolico) si

rivelerà poi, contrariamente alle aspettative, un rafforzamento politico dello stato

maggiore tedesco, contrario a ogni concessione. Benedetto XV, Gasparri e Pacelli

decisero di affrettare i tempi, anche in considerazione del fatto che era in previsione a

Londra un vertice dei capi dell’intesa.

La nota pontificia del 1° agosto34 mostrava la continuità della posizione del papa,

richiamando innanzi tutto alcuni concetti, come la «perfetta imparzialità verso tutti i

belligeranti», la necessità di «una pace stabile e dignitosa per tutti», il «suicidio»

dell’Europa, il subentro «alla forza materiale delle armi la forza morale del diritto». Poi

però formulava anche proposte concrete di carattere sia generale, sia particolare anche

su problemi territoriali, quali la libertà delle comunicazioni marittime, la generale

condonazione dei danni e spese di guerra, la restituzione dei territori occupati.

Specificando quest’ultimo punto, si proponeva da un lato l’«evacuazione totale» da

parte della Germania sia del Belgio, «con la garanzia della sua piena indipendenza

politica, militare ed economica», sia «del territorio francese», dall’altro la «restituzione

delle colonie tedesche». Per le questioni territoriali più delicate, «come quelle ad

esempio che si agitano fra l’Italia e l’Austria, fra la Germania e la Francia», si auspicava

che, «di fronte ai vantaggi immensi di una pace duratura con disarmo», esse sarebbero

state esaminate

33

Cfr. ibid., pp. 372-376; cfr. anche A. TORNIELLI, Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro,

Milano, Mondadori, 2007, pp. 81-87; P. CHENAUX, Pio XII. Diplomatico e pastore, Cinisello Balsamo,

San Paolo, 2004, pp. 100-105.

34

Esortazione apostolica Dès les début del 1° agosto, cit., pubblicata in francese e traduzione italiana in

AAS, a. IX, vol. IX, parte I, Roma 1917, pp. 417-20, 421-23. Il testo integrale italiano è anche in La

guerra moderna, cit., pp. 131-35. Sulla nota, oltre ai testi già citati, cfr. Benedetto XV e la pace - 1918, a

cura di G. RUMI, Brescia, Morcelliana, 1990.

33

Massimo De Leonardis

«con spirito conciliante, tenendo conto, nella misura del giusto e del

possibile, […] delle aspirazioni dei popoli, e coordinando, ove occorra, i

propri interessi a quelli comuni del gran consorzio umano. […] Lo

stesso spirito di equità e di giustizia dovrà dirigere l’esame di tutte le

altre questioni territoriali e politiche, nominatamente quelle relative

all’assetto dell’Armenia, degli stati balcanici e dei paesi formanti parte

dell’antico regno di Polonia».

La frase «questa lotta tremenda, la quale, ogni giorno più, apparisce inutile strage», per

la quale il documento va un po’ superficialmente famoso, fu fortemente voluta dal papa.

Il documento, che prefigurava le basi di un negoziato ispirato a un equilibrio

possibile, a una pace senza vincitori assoluti, proprio per questo era destinato a essere

respinto da chi auspicava una vittoria completa, ricercata sia perché troppi erano stati i

sacrifici per accontentarsi di un compromesso, sia perché la guerra aveva ormai assunto,

nel 1917, un carattere di scontro ideologico totale.

Una netta chiusura alla nota del papa venne proprio dagli Stati Uniti, la cui risposta35

diretta al papa fu firmata dal segretario di stato Robert Lansing su istruzioni del

presidente, suscitando il risentimento della Santa Sede che aveva indirizzato il

documento a Wilson. Premesso un riconoscimento della «dignità e forza degli umani e

generosi motivi che avevano motivato» la nota, la risposta affermava che «sarebbe stato

folle» intraprendere il cammino da essa indicato, poiché «in sostanza» era quello di un

ritorno allo «status quo ante bellum».

«Lo scopo di questa guerra – proseguiva Lansing – è di liberare i popoli

liberi del mondo dalla minaccia e dall’effettivo potere di un vasto

complesso militare controllato da un governo irresponsabile» che aveva

«segretamente pianificato il dominio del mondo»: la Germania.

35

Cfr. Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico [S.RR.SS.], Congregazione

degli Affari Ecclesiastici Straordinari [AA.EE.SS.], Stati Ecclesiastici, 1914-1918, pos. 1317 (P.O.), fasc.

470, vol. IV, ff. 231-35. La risposta giunse a Gasparri il 1° settembre, ma era già stata pubblicata tre

giorni prima, data alla stampa dal governo americano.

34

La trasformazione della Grande Guerra: il 1917

Seguiva un durissimo atto d’accusa contro l’impero tedesco e una conclusione che, sia

pure in termini non espliciti, lasciava capire che nessuna pace sarebbe stata conclusa

finché a Berlino non si fosse instaurato un governo pienamente democratico.

Trasmettendo subito la risposta americana al papa,36 il cardinale Gasparri ironizzò

che

«lo spirito (Wilson è spiritista) gli ha messo in testa che la panacea

generale sarebbe la democratizzazione della Germania, ossia che il

governo fosse responsabile d’innanzi al parlamento, e non soltanto

d’innanzi all’imperatore»

e lo informò che comunque aveva dato istruzioni al nunzio Pacelli di

«prudentemente consigliare di introdurre motu proprio questa riforma

costituzionale, alla quale del resto la Germania, col vento democratico

che spira, dovrà venire, prima o dopo; ma il consiglio non fu accettato

ed il cancelliere troncò la conversazione».

Se la posizione del papa era rimasta costantemente coerente e imparziale fin

dall’inizio, quella di Wilson era drasticamente cambiata negli anni, come non mancò di

rilevare «La Civiltà Cattolica», parlando della sua «aperta incoerenza». All’inizio del

conflitto, proclamando la neutralità, Wilson aveva invitato gli americani a mantenersi

«imparziali nel pensiero come negli atti», poi aveva ricercato una mediazione americana

e sostenuto la necessità di una «pace senza vittoria», per poi approdare all’intervento e

prefiggersi di promuovere un nuovo ordine internazionale, presupposto del quale era

quella politica che è oggi definita di “regime change”, da applicare innanzi tutto alla

Germania. Molto anti-cattolico, presbiteriano, figlio di un pastore fondatore di una

propria chiesa, Wilson, che Henry Kissinger definisce «sacerdote-profeta»,37 dirà poi di

essersi recato alla conferenza della pace convinto di «essere lo strumento personale di

36

Archivio Segreto Vaticano [ASV], Segreteria di Stato, Guerra 1914-18, rubr. 244, fasc. 83, ff. 8-9.

H. KISSINGER, L’arte della diplomazia, Milano, Mondadori, 1996, p. 26. «Meno ideologico e sensibile

a istanze universali il papa, più dottrinario il presidente e insieme consapevole dello straordinario

potenziale che sorregge l’intervento americano». G. RUMI, Benedetto XV e i Quattordici Punti di Wilson,

in Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta. Politica e istituzioni, Milano, FrancoAngeli, 1996,

pp. 485-496. Sull’evoluzione della politica americana, cfr. BARIÉ, L’opinione interventistica negli Stati

Uniti, cit.

37

35

Massimo De Leonardis

Dio».38 Il settimanale francese «J’au vu», il 15 gennaio 1919, pubblicherà una copertina

con la foto di Wilson a dito alzato sovrapposta a quella di Benedetto XV ed il titolo “Le

President Wilson catéchise Benoit XV”. Chiaramente il presidente non intendeva

lasciare spazio al papa nel ruolo di costruzione del nuovo sistema internazionale.

Inutilmente «La Civiltà Cattolica» si applicò a dimostrare la consonanza tra il

programma di Wilson e quella parte della nota di Benedetto XV, nella quale si

proponeva di sostituire «alla forza materiale delle armi la forza morale del diritto», la

«diminuzione simultanea e reciproca degli armamenti secondo norme e garanzie da

stabilire», «l’istituto dell’arbitrato», la rimozione di «ogni ostacolo alle vie di

comunicazione dei popoli con la vera libertà e comunanza dei mari», l’«intera e

reciproca condonazione» dei «danni e spese di guerra».39

L’iniziativa di pace del papa del 1° agosto cadde nel vuoto, poiché mancavano le

condizioni minime necessarie per una pace di compromesso. Dopo le immani perdite

provocate dalle inconcludenti offensive degli anni precedenti, era difficile ammetterne

l’inutilità rinunciando a una vittoria totale. Dal lato degli imperi centrali, la Germania

non era disposta nemmeno alla restaurazione della piena sovranità del Belgio ed alla

restituzione dell’Alsazia e della Lorena alla Francia. Dalla parte dell’intesa, nel 1917 la

Gran Bretagna era ancora eventualmente disposta a negoziare con l’Austria-Ungheria,

ma non con la Germania, della quale voleva distruggere la potenza. Nel 1917 la guerra

stava poi assumendo un carattere ideologico che escludeva soluzioni negoziate: la

massoneria internazionale voleva la distruzione dell’Austria-Ungheria e il presidente

Wilson pose le premesse di quella che oggi si chiama la guerra di “regime change”,

rifiutando nell’ottobre 1918 di negoziare un armistizio con i governi imperiali di

Berlino e Vienna. L’imposizione del cambio di regime, ma senza l’attenuazione della

punizione del vinto, anzi caricandola di un significato etico, non giovò alla pace, che

38

Cit. in W. LAFEBER, American Exceptionalism Abroad: A Brief History, in «Foreign Service Journal»,

77, March 2000, p. 30.

39

PAOLINI, Offensive di pace, pp. 183 e 259.

36

La trasformazione della Grande Guerra: il 1917

non fu tale, ma solo una semplice tregua ventennale.40 Comunque nessuno dei

belligeranti, soprattutto dalla parte dell’intesa, era disposto a riconoscere al Papa un

ruolo nel porre fine alla strage; con il patto di Londra l’Italia aveva ottenuto dai suoi

alleati che la Santa Sede fosse esclusa da qualunque voce in capitolo riguardo a

negoziati di pace. In effetti, a tutti coloro che vinsero, o meglio credettero di aver vinto,

la guerra apparve per nulla «inutile». Come altri grandi avvenimenti della storia, si

pensi alla rivoluzione francese, la Grande Guerra iniziò senza un esplicito programma

rivoluzionario, che però s’impose in corso d’opera. Il risultato fu una trasformazione