Dubbio e pensosità . Riflessioni a partire dallo Scetticismo greco

Conferenza di Mauro Trentadue, tenuta a Milano il 25.1.2015; trascrizione, edizione e ri-creazione ad opera

di Marica Signoroni

L’appuntamento di oggi vuole essere un’occasione nuova dove l’intento è quello di “fare” filosofia, di

inseguire il sapere anziché raccontarlo e basta, con uno sforzo collettivo alla partecipazione di tutti i

presenti. Si è sempre cercato in questo studio di trasmettere una filosofia diversa rispetto allo studio del

singolo pensatore: una filosofia che cammina con le gambe di chi pensa e che “si fa facendo” riallacciando

la nostra pratica all’insegnamento che da Socrate in poi vede il discorso filosofico e le scelte di vita come

profondamente legate.

L’articolo qui riportato è relativo alla prima parte di questa giornata dedicata alla pratica filosofica sul

dubbio e sulla pensosità a partire dallo scetticismo greco. Si tratta del supporto contenutistico a cui

seguiranno due ulteriori momenti in cui ogni partecipante avrà l’occasione di esprimere e mettere alla

prova il proprio pensiero sulle questioni proposte. Anche questo breve excursus teorico è il risultato di una

riflessione che attraversa il pensiero di alcuni filosofi, scelti in modo soggettivo ed inevitabilmente parziale,

ma che rispondono ad un criterio: essi danno la possibilità di esercitare una pratica sul dubbio a partire dal

modo in cui parlano del dubbio stesso. Lasciano questioni aperte, trattano il dubbio come un elemento

scardinante dei paradigmi di riferimento, non sistematizzano, ma incrinano le consuete certezze.

L’inizio di questo ragionamento sta in una domanda, come l’origine del pensiero si colloca nel dubbio.

Ossia: cosa significa dubitare?

Molti filosofi nella storia hanno infatti professato la loro energica fiducia nei confronti del dubbio, basti

pensare al grande pensatore francese, Cartesio, che ha posto al centro delle sue riflessioni il famoso

asserto: Dubito, cogito, ergo sum. Sembra che il filosofo recuperi il dubbio scettico, mentre in realtà -a mio

modo di vedere- assistiamo al tradimento di quel concetto. Egli, infatti, di fronte a qualsiasi forma di dubbio

ne esce magistralmente perché subito dopo aver dubitato l’uomo pensa e scopre di essere, richiudendo

quindi immediatamente la voragine con una rassicurante autopalpazione del proprio essere.

Io chiamerei il dubbio di Cartesio un dubbio fasullo perché non lascia alcuna traccia di sé, esso esiste in

quanto viene liquidato. Ma il filosofo non sta parlando del dubbio “reale”, di quello che ognuno conosce

come un elemento che invece di tracce ne lascia, quasi fosse una cicatrice del pensiero.

Come spiega Maria Zambrano, il dubbio esige che si torni indietro, è un “tornare a vedere se” e porta nella

sua matrice la rimessa in discussione del certo, del sicuro o del rassicurante.

Molti pensatori nella nostra tradizione culturale parlano di dubbio, ma spesso accade che se ne parli come

un elemento funzionale alla ricerca, il focus sta sempre su ciò che esso porta a conoscere perché il pensiero

occidentale è ammalato di Verità. Pochi riescono a sostare dentro, pochi filosofi si soffermano sulla

cicatrice da cui il loro pensiero ha origine e così il dubbio declina nel territorio dell’inciampo o della

sbadataggine.

Ma la filosofia cos’è? Non è una teoria, non è un viaggio a vele spiegate sopra la superficie dell’esistenza. Al

contrario è lasciarsi ferire, guardare le cicatrici, entrare in conflitto e sentire la frattura con la (e della)

realtà, perché finché tutto va bene non ho bisogno di interrogarmi e “tornare indietro a guardare”.

Per questi motivi l’esercizio di oggi non deve partire necessariamente da un pensatore che afferma il

problema e subito la soluzione (dubito, cogito, ergo sum), preferisco piuttosto iniziare il percorso da un

altro lato, da una voce che non fa filosofia in senso stretto: dallo storico greco Erodoto da Alicarnasso.

Egli racconta un aneddoto ambientato nella remotissima regione della Persia, luogo evocativo per i

contemporanei delle più magiche imprese. In questa storia il grande re Dario intende indurre il dubbio sulla

sacralità dell’ usanza di seppellire i morti dei suoi sudditi greci, e interrogando poi sulla medesima usanza

uno popolo straniero, convinto della necessità di cibarsi dei propri cari dopo la scomparsa. Le risposte

divergenti che vengono date mostrano non solo come ciò che si crede essere sbagliato per qualcun altro

non lo è, ma addirittura ciò che per uno può essere certezza di giustizia per l’altro è un abominio. L’esito di

questa operazione di Dario è provocare lo spiazzamento, ossia la perdita di quelle bussole interpretative

che permettevano di giudicare cosa è bene e cosa è male. Ma è da questa regione dello stupore platonico

che nasce il pensiero, un pensiero però che cammina solo attraverso il dubbio. Perché è dalla frattura con

la consuetudine e l’abitudine a “pensarla così” che si torna a vedere con i propri occhi, dando nuovi sensi ai

rapporti che reggono la realtà.

Il più grande maestro del pensiero occidentale, Socrate, non ha lasciato scritto nulla, tutto il suo magistero

ci è stato tramandato da molteplici pensatori. Il suo gesto è stato un atto voluto, che parla chiaramente di

cosa è la filosofia: la filosofia è pensare con la propria testa. Socrate continua ancora oggi ad insegnarci

come essere filosofi con il suo silenzio. Chi si relaziona con la sua figura, infatti, lo fa attraverso la lente dei

numerosi “traduttori” del suo pensiero, ponendo chi legge nella condizione di dubbio circa l’interpretabilità

delle sue parole e invitando al continuo interrogare quelle verità abitate sempre dal pensiero dell’altro da

sé.

Quando si studia Socrate a scuola, spesso viene indicato come il maestro dell’ironia.

Nel teatro greco esistevano due tipi di maschere su cui costruire la scena: l’azalon (il fanfarone) e l’eiron (il

dissimulatore). Il primo dice senza sapere, l’altro esprime meno di ciò che sa, nascondendo il proprio

sapere. L’ironista è colui che critica le false certezze del millantatore e che fa tremare le consuetudini su cui

erige le proprie supposte verità. Quindi che cos’è l’ironia se non l’aver adottato il dubbio come proprio

metodo linguistico? Cos’altro è se non la strategia comunicativa di chi vede la realtà nella sua ambiguità

valoriale e nella sua idiosincrasia ad essere stipata nella forma della certezza?

E se così è, si può allora legare il proprio gesto filosofico all’ironia e voler poi costruire un sistema teorico

che neutralizza il gesto stesso? Si può sostenere che la cosa migliore sia indurre le persone a pensare con la

propria testa e poi sostituire velocemente con un nuovo ingombro ciò che si è appena demolito?

Evidentemente no, e se questo talvolta appare -avvicinandosi a Socrate- è perché così lo racconta Platone,

il quale del rapporto socratico con la verità non ha appreso nulla.

Nel nostro sistema culturale siamo abituati ad effettuare una equivalenza tra Platone e Socrate, come se il

primo, essendo il più grande interprete del secondo, potesse quasi sostituirlo. L’impossibile

interscambiabilità dei due pensatori emerge invece se si parte ad osservarli proprio dall’antipodico

rapporto con il dubbio. Si pensi al più significativo tra i lasciti socratici che è quello dell’arte maieutica.

Socrate dice di essere come la levatrice che aiuta le madri a partorire il loro figlio: figlio che però non è della

levatrice, rimane comunque inequivocabilmente generato dalla madre. Socrate non fa il maestro, intende

far nascere delle verità che rimangono creazione soggettiva dell’altro e non usa con astuzia l’arte

dell’inganno per imporre il suo credo. Cosa che invece fa Platone, come molti altri nella nostra storia.

Negli scritti platonici Socrate viene spesso rappresentato attraverso delle immagini, com’era gusto

nell’antichità l’uso delle metafore per raccontare la realtà. In un passo del Menone il Filosofo viene

descritto come “molto simile, tanto nell’aspetto quanto nelle altre caratteristiche, ad una piatta torpedine

di mare; difatti costei di volta in volta fa diventare torpido chi le si avvicini e la tocchi”. L’effetto che provoca

sul suo capace discepolo Platone, il quale è abituato a recitare bene i suoi discorsi sulla virtù ad un pubblico

estasiato, è quello di farlo sentire “intorpidito nella mente e nella parola” e di indurlo ad ammettere: “ora,

proprio non riesco a dir nulla con certezza”. E ancora, nel discorso di Alcibiade, contenuto nel Simposio,

l’immagine di Socrate è assimilata a quella della statuetta del Sileno, una figura grottesca nella sua fattura,

metà uomo e metà bestia, al cui interno però è racchiusa l’immagine di una divinità.

L’ambivalenza estetica delle metafore utilizzate per rappresentare Socrate, fuori brutto ma dentro divino o

con poteri magici non è altro che la stessa bellezza ambigua del dubbio: crudele come una scossa,

ripugnante come una visione disgustosa, ma dagli effetti dirompenti quanto quelli di demistificazione delle

certezze, di ribaltamento del convenzionale e di sovvertimento delle false credenze.

Il fascino di Socrate è il fascino del dubbio. La bellezza di Socrate sta nella potenza del gesto che induce a

spezzare la catena irriflessa dei propri atti automatici per guardare la ferita. E pensare oltre.

Tra gli antichi esistono pensatori che invece hanno colto pienamente l’essenza del gesto socratico.

Un chiaro esempio è ravvisabile in un autore che analogamente a Socrate non ha scritto nulla: Pirrone.

Il suo pensiero viene tramandato dal discepolo Timone. Che cosa dicono gli scettici e quale ruolo assegnano

al dubbio? Sarebbe necessaria una lunga premessa per pulire il termine “scettico” da quei travisamenti che

oggi conducono, nel sentire comune, ad usare tale parola quasi fosse un insulto pari ad aggettivi quali

“indifferente”, “qualunquista”, “cinico” o pessimista… Lo scettico, dal latino scepticus derivante dal greco

skeptikós, significa in origine semplicemente “sottile osservatore”. E che cosa osservano gli scettici? Che i

disastri del presente e di ogni presente sono causati dal fatto che ognuno pensa di essere sempre dalla

parte della ragione. Che qualsiasi conflitto deriva dalla pluriversalità di ogni punto di vista, il quale ha perso

la capacità di mettersi in dubbio nel confronto. Caduti i grandi sistemi veritativi, laici e religiosi, si è

affermata la dittatura dell’io che vuole annientare e annichilire ciò che è altro da sé per proclamare la verità

della propria opinione (e con essa la propria esistenza). Così la verità è diventata il corrispettivo oggettivo di

“ciò che sembra a me” e legittima ogni forma -anche violenta- di estirpamento della diversità.

Pirrone diffida nella capacità della ragione di arrivare da sola a comprendere il reale. Fa un passo indietro.

L’uomo può conoscere ciò di cui fa esperienza e per esperire il mondo c’è solo un modo: usare i sensi.

I sensi però sono da considerarsi “imperfetti” nella logica che presuppone l’esistenza di una Verità

metafisica, perché sono soggettivi, ossia relativi al soggetto. Questo porta ad affermare che la verità esiste,

ma è un altro tipo di verità, non è maiuscola, né arrogante, né totalitaria. Gli oggetti che percepiamo

portano a formulare dei giudizi necessariamente relativi al nostro modo di relazionarci al mondo, non

riguardano l’essenza stessa della cosa. Se una verità esiste, dunque, è quella che esiste “per me” e non si

può pretendere di essere portatori di alcun sapere assoluto, poiché esso è inattingibile o dovrebbe essere

dedotto dalla sintesi impossibile di tutti i punti di vista.

Una delle grandi lezioni dello scetticismo è questa: se ci relazionassimo all’altro con la consapevolezza di

non poter conoscere la realtà in quanto tale, ma semplicemente partendo da noi stessi farcene

un’opinione, vivremmo nella libertà di chi -usando un lessico fenomenologico- lascia essere l’altro.

Arrivando all’epoca moderna, c’è un autore vicino cronologicamente a Cartesio ma di tutt’altra tempra, che

è Michel de Montaigne. Francese, in una Francia -nel Cinquecento- dilaniata dalle guerre di religione. Era

nobile, e come tutti i nobili dell’epoca esercitava il suo ruolo di amministratore della giustizia per tutte

quelle diatribe civili che ben lo inchiodavano ad osservare l’angustia della condizione umana. Egli resta un

umanista tout court, sebbene sia espressione di un umanesimo ormai in crisi , e come tale egli diffida nella

fiducia data alla ragione umana per arrivare a conoscere la Verità. E’ nelle sue pagine che si riconoscono i

lineamenti dell’uomo moderno, fluttuante nel dubbio e lontano dalle chimeriche certezze garantite da una

metafisica capace di gettar nebbia sul dubbio stesso, ma non di dissiparlo con l’antidoto della reale

certezza. Montaigne è radicale nell’assegnare al dubbio il centro propulsore del senso della realtà, fino

all’estremo rischio di vedere erose anche le radici del nostro radicamento sulla terra: egli infatti libera

l’uomo tanto dalle catene del divino quanto da quelle della metafisica, proponendoci l’immagine di un

mondo caotico in cui le certezze vengono a mancare e anche quelle che unanimemente vengono

considerate tali non sfuggono ai martellanti colpi del dubbio.

Operando un salto in avanti, chi nel Settecento -ossia in piena epoca dell’ Illuminismo della ragionerappresenta davvero un pensiero controcorrente è David Hume. Filosofo e storico scozzese, scettico

rispetto al pensiero imperante, egli è colui che torna indietro a guardare le ferite esercitando il dubbio in

una maniera spiazzante.

Il suo pensiero appare particolarmente interessante in questo contesto perché si sofferma sul rapporto che

ognuno di noi ha con l’abitudine, che per Hume è un sostituto conoscitivo, scardinando la logica del

principio di causa/effetto.

Partendo dalla teoria della conoscenza che si basa sull’uso dei sensi, il filosofo osserva come nonostante

l’uomo non possa conoscere se non ciò che percepisce -ossia vede, sente, tocca- egli tenda poi ad

assolutizzare le sue percezioni rendendole verità universali, replicabili, immutabili, certe nella loro

deducibilità. Il suo esempio più famoso è quello della palla da biliardo lanciata contro un’altra. Qualunque

osservatore vedrà sempre la stessa scena: prima una palla che si scontra con un’altra poi quest’ultima che

si mette in movimento; e dopo qualche lancio, tutti indistintamente vedendo soltanto la prima palla

lanciata verso la seconda, diranno che la seconda si muoverà anche prima che venga toccata. Quale

ragionamento c’è dietro? Non è possibile prevedere “a priori” tutte le opzioni, giacché non c’è relazione

apparente tra i due eventi. Tantomeno si può prevedere “a posteriori”, perché rimarrebbe solo la

costatazione successiva ai due eventi. Quindi Hume conclude: non si può dimostrare con necessità la

connessione delle cose, la si può soltanto affermare per mezzo dell'immaginazione. E aggiunge: il fatto,

insomma, che ad un evento segua da milioni di anni un altro evento, non può darci la certezza assoluta che

al primo segua sempre il secondo, e nulla ci impedisce di pensare che un giorno le cose andranno

diversamente e, per esempio, che accada prima il secondo evento poi il primo.

La questione su cui il filosofo ci induce a riflettere è radicalmente -oggi potremmo dire biologicamenteavulsa alla riflessione, essendo “l’abitudine” proprio quel meccanismo che ci solleva dall’obbligo di pensare.

Invece occorre farsi qualche domanda: chi dice che le cose che sono vere oggi lo saranno domani? Che le

cose che sono vere per me lo sono per tutti e valgono per tutti allo stesso modo?

Poiché l’uomo ha la capacità di pensare occorre perlomeno metta in dubbio il modo in cui lo fa, pena

l’essere cementificati in una visione del mondo che non permette la scoperta, e quindi la conoscenza del

mondo stesso. Reputo il pensiero di Hume fondamentale in una epoca in cui ci si è abituati a giudicare da

sé, ad assolutizzare il proprio punto di vista rendendo ogni altro inferiore, imperfetto, sbagliato. Questo è il

presupposto culturale con cui la nostra società, ad esempio, giudica le altre culture esibendo un’incapacità

a prescindere dall’unico punto di vista ritenuto come possibile, ossia il proprio.

Arrivando ai tempi nostri, spicca in tutta l’eccezionalità di uomo e pensatore, il nome di Bertrand Russell.

Filosofo, logico e matematico cresciuto dal nonno nell’anticonformista Inghilterra di inizio Novecento. Egli

non si tirò mai indietro rispetto alla necessità di riflettere sui dati della storia, pagando tutti i debiti che con

essa il suo pensiero controcorrente gli procurò. Critico nei confronti del potere, pacifista convinto

nell’epoca delle due guerre ma attento ad ogni fenomeno che togliesse dignità e libertà all’essere umano.

Prese posizione contro il maccartismo, propose il disarmo unilaterale senza condizioni, capeggiò un sit-in di

protesta di fronte al Ministero britannico della Difesa e scontò più volte il carcere. Gli ultimi anni della sua

vita lo videro intervenire durante la crisi di Cuba, con lettere a Kennedy e Kruscev, e durante la guerra del

Vietnam, con l'istituzione di un tribunale per i crimini della guerra, denominato Tribunale Russell.

Per Russell è l’uomo che fa cambiare il mondo, non il potere. E può cambiarlo da domani, da subito, se

abbandonasse l’idea di difendere il vero assoluto che è causa della malattia più letale del genere umano,

ossia l’odio per l’altro. E come fare? L’unica ricetta per il filosofo è diventare scettici.

Non si tratta soltanto di smentire la pretesa che una consuetudine sia migliore o peggiore di un’ altra o

dimostrare che quel che chiamiamo peccato è tale soltanto nell’ ambito di certi limiti geografici. Il filosofo

sapeva bene che lo scetticismo investe non solo la pretesa dell’ agire virtuoso ma anche quella di conoscere

oltre ogni ragionevole dubbio. L’ unico modo per evitare un esito del genere era per Russell seguire il

modello dell’ impresa scientifica. Come egli scrive con gusto ironico: “vorrei proporre alla benevola

considerazione del lettore una teoria che potrà forse sembrare paradossale e sovversiva. La teoria è questa:

che sarebbe opportuno non prestare fede ad una proposizione fino a quando non vi sia fondato motivo per

supporla vera.” Ogni uomo di scienza è pronto ad ammettere che ciò che per il momento passa per

conoscenza scientifica avrà bisogno di venire corretto col progredire delle scoperte, ma resta abbastanza

vicino alla verità perché serva a moltissimi scopi pratici, anche se non a tutti. Il dubbio di Russell non è

quello di chi si atteggia nella ieratica posizione dell’impossibilità politica ad agire, ma è al contrario impegno

alla costruzione di una “nuova morale, basata non sull’odio e sulla costrizione, ma sul desiderio di una vita

piena e sulla convinzione che gli altri esseri umani siano un aiuto, non un ostacolo”. Il dubbio allora diventa

l’antidoto contro “la follia dell’odio”, la via attraverso cui imparare a “perseguire la propria felicità piuttosto

che la rovina degli altri”.

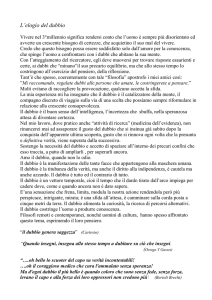

Non può mancare, in questa rapida panoramica sui pensatori del dubbio, il nome di un uomo che sembra

quasi incarnarlo: Emil Cioran. Scrittore filosofo rumeno, apolide di Parigi, poliedrico, contradditorio e

corrosivo verso ogni sistema. Egli stesso si definisce un “idolatra del dubbio”, un “dubitatore in ebollizione”,

perché “senza i dubbi che abbiamo su noi stessi, il nostro scetticismo sarebbe lettera morta, inquietudine

convenzionale, dottrina filosofica”. Per Cioran il dubbio è davvero quel buco nero nell’anima, quella ferita

ineludibile del pensiero da cui tutto nasce e tutto ritorna, generando catalizzazioni di senso che rilasciano

nell’apparenza il loro stesso senso. “Sia che mi attiri il buddhismo o il catarismo o qualsivoglia sistema o

dogma, conservo un fondo di scetticismo che niente potrà mai intaccare e al quale ritorno sempre dopo

ognuna delle mie infatuazioni. Sia esso congenito o acquisito, mi appare ad ogni modo come una certezza,

anzi come una liberazione, quando ogni altra forma di salvezza sfuma o mi respinge”. E’ come se il suo

corpo avesse contratto un virus, o fosse drogato e il dubbio la sua droga. Ma questa sua “malformazione

fisiologica” ha origine da quella fondamentale “intolleranza all’essere” costitutiva della visione

antropologica pessimista di Cioran, che provoca in lui il disgusto innato per le evidenze – così come per

tutto ciò che è definitivo, certo, conclamato. Non appena si appassiona a qualcosa o a qualcuno, sente

subito un impulso irrefrenabile a confutarne le istanze, a polverizzarne le convinzioni, a demolirne la statua

che ha appena eretto. Il demone del dubbio, insinuandosi ovunque, gli impedisce di aderire completamente

ai suoi oggetti d’ammirazione, come egli stesso spiega: “se lo scettico ammette a rigore che la verità esiste,

egli lascerà agli innocenti l’illusione di credere di possederla un giorno. Quanto a me […], mi fermo alle

apparenze, le constato e non vi aderisco se non nella misura in cui, in quanto essere vivente, non posso fare

altrimenti. Agisco come gli altri, compio gli stessi atti ma non mi identifico né con le mie parole né con i miei

atti, mi inchino davanti ai costumi e alle leggi, faccio finta di condividere le convinzioni, cioè le manie, dei

miei concittadini, pur sapendo che in ultima analisi sono tanto poco reale quanto loro”.

In Cioran il dubbio non si differenzia da una vera e propria passione, nonostante appartenga ad un genere

del tutto particolare, poiché, privo com’è d’oggetto, si nutre esclusivamente dei propri interrogativi e delle

proprie incertezze, diventando in un certo senso fine a se stesso. “Il dubbio, se si fa di esso uno scopo, può

essere non meno consolante della fede. Anch’esso è capace di fervore, trionfa a suo modo di tutte le

perplessità e ha una risposta per tutto. Da che cosa viene allora la sua cattiva reputazione? Che è più raro

della fede, più inabbordabile e più misterioso. Non si riesce ad immaginare quel che succede in casa del

dubitante.”

La fatica di portare il peso del dubbio fa si che ci si innamori della prima verità che passa, egli ne è così

consapevole da affermare: “l’importante non è sapere se esso [il dubbio] sia minacciato dal di fuori, ma se

possiamo davvero coltivarlo, se le nostre forze ci permettono di affrontarlo senza soccombere.”

L’ultimo accenno lo dedico agli “insospettabili simpatizzanti”, autori affatto scettici e nonostante questo

sono “inciampati” in elogi del dubbio, regalandoci perle su cui riflettere.

Il primo pensatore è davvero un insospettabile: Charles Sanders Peirce, semiologo, logico, americano.

Basti questa introduzione all’autore per sbigottirsi rispetto a questa sua affermazione: “tutto il progresso

che abbiamo fatto nella filosofia…è il risultato dello scetticismo metodico che è l’elemento della libertà

umana.”

E in ultimo cito Nietzsche, cresciuto alla scuola di Schopenhauer, il maestro dell’insospettabile, il quale è

fautore di un volontarismo parossistico, anche se irridente verso ogni verità prefabbricata. Con il dubbio ha

un rapporto ambiguo, tanto da poter dire che si rende scettico nei confronti stessi dello scetticismo, come

si evince dalle sue parole: “se un uomo ha una fede robusta può indulgere al lusso dello scetticismo”.

Da questo excursus desidererei che non considerassimo il dubbio come un mero episodio, ma un abito (nel

senso di costume), da tagliare e confezionare facendolo aderire al nostro corpo. Questo perché esso non è

da intendersi come auto-dilaniante esercizio retorico che farebbe precipitare nell’impotenza o nel

pessimismo o in una diversa forma di autocompiacimento intellettuale. Il dubbio deve servire come

“l’opposizione in parlamento” -utilizzando un’immagine di Schopenhauer- a incrinare le nostre certezze, o

a renderle anche più vere “per noi” attraverso la messa in discussione di un punto “altro” di osservazione.

Esso è motore attraverso cui le abitudini alle idee sulla base delle quali giudichiamo il mondo si convertono.

Convertano in un controtempo il pensiero a pensare, imprimendo movimento. E allora vivere nella

dimensione del dubbio diviene assumere una struttura comportamentale dialettica in cui “io” sono il

soggetto che critica le mie abitudini, che sottopone a revisione il mio “già pensato”, affinché le nostre

giornate non vadano più alla stessa velocità del treno che porta da A a B, ma si apra in esse un minimo di

spazio interstiziale, un luogo-non luogo dove l’uomo non ha più paura di stare con se stesso.