BRECHT

Me-ti, il libro delle svolte

Del dubbio

Do, scolaro di Me-ti, sosteneva la tesi che bisogna dubitare di

tutto quel che non si vede con i propri occhi.

Egli fu rimproverato per questo punto di vista negativo e

abbandonò insoddisfatto la casa.

Dopo breve tempo tornò indietro e disse sulla soglia: "Devo

correggermi. Bisogna dubitare anche di ciò che si vede con i

propri occhi".

Essendogli stato chiesto che cosa ponesse un limite ai dubbi,

Do disse:

Il desiderio di agire

1

"La defuturizzazione come caduta

di progettualità derivante da

− dipendenza protratta dalla famiglia,

− difficoltà ad immaginare un percorso di

inserimento nel lavoro

− difficoltà a realizzare relazioni affettive"

2

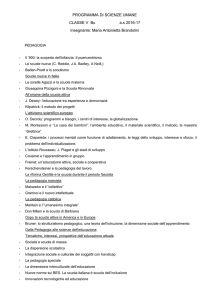

Pedagogia

"Qualsiasi attività svolta da una persona con lo scopo

di sviluppare effettivi apprendimenti in un’altra

persona”

Raynal F., Rieunier A., Pédagogie: dictionnaire des concepts clés.

ESF Ed,Paris,1997)

3

Differenza

"E' ciò che

− distingue,

− fa diversi,

− discrimina cose e soprattutto persone.

Ci sono ovviamente delle differenze di tipo

...biologico, come quello sessuale...; ma ci sono

anche e soprattutto differenze economiche,

culturali e politiche, ecc.

L'utilizzazione positiva della differenza, così,

rappresenta oggi uno degli obiettivi

pedagogici...di

maggiore

importanza

e

significatività "

(Bertolini P., Dizionario di pedagogia e scienze dell'educazione.

Zanichelli, Bologna, 1996)

4

pedagogia

ed

antropologia culturale

pedagogia delle differenze

"Ogni uomo che interagisca

con un altro uomo si pone in un rapporto

pedagogico

d'insegnamento-apprendimento;

ed ogni rapporto ha significato perché c'è

sempre una antropologia che agisce da

significante (p.48)

La nostra epoca ...

sembra votata ad esplorare

le differenze (p.263)

5

Nella società occidentale contemporanea

...(sono) evidenti

due tensioni opposte

- da un Iato una tendenza a rendere

universali

valori,

linguaggi,

beni,

significati;

- dall'altro una tendenza

specificare, separare."

a riservare,

(Callari Galli M.,Antropologia culturale e processi educativi. La Nuova

Italia,Scandicci (FI), 1993)

6

La pedagogia delle differenze si occupa di

ciò che,

Ieri, rimaneva invisibile:

- il bambino,

- Ia donna,

- il disabile,

- Ia persona stigmatizzata.

l'oggetto di studio della pedagogia delle

differenze sono le situazioni di svantaggio

sociale, oppure di vulnerabilità sociale.

7

Obiettivi formativi del corso

1. rinforzare la capacità di lettura dei fenomeni

derivanti dalle "differenze"

2. individuare strategie pedagogiche che

fanno un uso costruttivo delle differenze,

3. accrescere le proprie conoscenze sulle

ricadute sociali della dimensione di genere,

4. concatenare i concetti di disagio con quelli

della pedagogia delle differenze

8

4 moduli

1. Identità e differenze

2. Costruzione sociale del femminile e del

maschile

3. Disagio, dimensione di genere e rapporti

educativi

4. La pedagogia delle differenze può "fare la

differenza"?

Possiamo delineare delle buone pratiche

per la promozione del benessere

apprenditivo del/della preadoloescente?

9

I concetti base del corso

In più dei concetti di differenza e di

pedagogia altri termini puntellano le nostre

riflessioni

- la conoscenza,

- sistema sociale

- la rappresentazione sociale,

- la decostruzione,

- l'identità o più precisamente le identità

plurime

10

La conoscenza

L'idea di una reaItà in sé, consistente e

separata dal processo conoscitivo,

è stata messa fra parentesi

la conoscenza non è più pensata come

adeguazione al dato ma come costruzione ...

intersoggettiva di significati

Questa svolta metodologica riporta un

indice di questionabilità alle conoscenze già

acquisite e date per scontate

Maria Armezzani, Esperienza e significato nelle scienze psicologiche, Laterza,

Roma/Bari, 2002

11

sistema sociale

(Secondo Luhmann)

"il sistema sociale non viene visto come un

insieme di individui

ma

come un insieme di azioni.

L'agire è la cellula dell'organismo sistema

sociale, non l'individuo".

(Bisio c., Costruzione della realtà e formazione, FrancoAngeli, Milan, 1998,p.24)

12

Rappresentazione sociale

Le rappresentazioni sociali sono "teorie

ingenue, proprie del senso comune, che

esprimono

- sistemi di valori,

- convinzioni

- e norme di comportamento

dotati

della duplice funzione

di organizzare la percezione del mondo

e

di servire da codice condiviso per la

comunicazione sociale e gli scambi

interpersonali"

(Polmonari A., Atteggiamenti e rappresentazioni sociali, in Trenti R. ,Gli

atteggiamenti sociali: teoria e ricerca, Bollati Boringhieri, Torino, 1991)

"Le

rappresentazioni

sociali

sono

rappresentazioni che un gruppo, più o meno

esteso, condivide circa un oggetto, una

13

persona, un evento, un'idea.

Hanno una funzione di mediazione tra ciò

che è il livello individuale nel rappresentare

il mondo ed il livello collettivo.

Esse si formano quando un gruppo deve

attribuire un significato ad una cosa ignota,

e ciò avviene facendo ricorso a ciò che è

familiare -(si parla di) ancoraggio - e

raffigurabile

(processo

denominato)

oggettivazione"

(Bisio C. Costruzione della realtà e formazione, FrancoAngeli, Milan, 1998,p.26)

14

Decostruzione

(Derrida)

designa un atteggiamento

culturale "post-moderno".

La decostruzione rappresenta uno

strumento critico di smontaggio

di termini "alti e gerarchici"

(che ordinano gli altri termini)

consolidati nel tempo

attraverso un processo

di relativizzazione,

storicizzazione

e contestualizzazione.

15

La decostruzione conviviale

intesa come

sospensione e/o relativizzazione del

pregiudizio,

dialogo

e

ricerca

fondati su un comune non sapere iniziale

e sulla molteplicità delle strade possibili

da percorre insieme.

.La decostruzione può introdurci verso

nuovi fondamenti conviviali di solidarietà,

attraverso i quali, nell'umiltà del molteplice,

imparare ad esistere.

("La sfida della mondialità e della interculturalità. Contadini M., Bevilacqua G..

Elledici,2001)

16

Identità

Con questo termine si intende definire

l'autorappresentazione e la percezione di sé

come

un

soggetto

unitario,

con

caratteristiche e qualità

.stabili,

.permanenti

.e diverse da quelle altrui

Dizionario di pedagogia e scienze dell'educazione. P.Bertolini. Zanichelli,

Bologna, 1996)

17

(Tuttavia oggi negli ambiti delle scienze umane)

l'identità

(ha perso)

il suo valore di essenza,

(è diventato)

più un punto di riferimento che una realtà ...

l'identità non è ...data,

è ...soprattutto

un processo, una meta

da accertare

e da acquistare,

(non è)

mai

un valore statico e scontato.

(Antropologia culturale e processi educativi. La Nuova Italia,Scandicci (A),

1993)

18

L'identità

non è data una volta per sempre,

ma si costruisce e si trasforma

durante tutto l'arco della vita.

Si parla oggi di identità plurima,

non più di identità singola.

Il meccanismo sottostante al modellamento continuo delle

identità deriva dal senso di "appartenenza"

19