La Fibulina‐5 forma dimeri stabili in soluzione fisiologica PREMESSA Caro lettore L’onore e l’onere della conoscenza impone a noi tutti l’indagare su cosa effettivamente sia la

patologia, su quali siano i meccanismi e su come sia possibile risolvere un problema. Questa nostra

linea guida, ferrea, ci impone un abitus, un modus vivendi, del tutto peculiare, facendo della

conoscenza il nostro cibo, e dello spirito critico la nostra arma.

Con questo mio “logorroico” lavoro ho voluto discutere, semplicemente mettere per iscritto quale

sia il mio modo di vedere le cose e di intendere la ricerca. Forse, ai più, tutto ciò potrà sembrare una

perdita di tempo, un qualcosa di inutile. Ma invito tutti a guardare al di là dell’orizzonte.

Il lavoro da me svolto cerca di sottolineare la necessità di correlare qualunque studio alla pratica,

che molto spesso viene sottovalutata. La domanda che mi pongo frequentemente è: ma a cosa serve

tutto ciò? Perché bisognare conoscere?

Ebbene con questo mio scritto ho cercato di collegare tutte le mie conoscenze e di capirne l’utilità.

Non è tanto l’esame che mi spaventa quanto la mia ignoranza, ogni qualvolta che affronto un

argomento. Nell’iniziare questo lavoro, mi sono reso conto delle numerose pecche della mia

conoscenza. Ho cercato di incanalare questa mia voglia di conoscere e umilmente chiedo scusa se vi

annoierò oppure dirò cose già dette, conosciute.

Il seguente testo si articola in più parti: si inizia con una breve relazione sulla matrice extra

cellulare, inquadrata anche sul piano patologico; segue poi una seconda parte relativa al lavoro; una

terza parte inquadra le metodiche e i risultati ottenuti; infine verranno prese in considerazione

alcune patologie per marcare lo stretto legame tra la patologia e l’eventuale risoluzione di un

problema, sempre pertinenti al contesto. Non mancheranno alcuni richiami a nozioni o cencetti.

Chiedo scusa se saranno presenti dei paragrafi in inglese, ma la mancanza di tempo mi ha impedito

di tradurli.

Forse tutto quello scritto qui potrebbe, domani, già essere completamente smentito oppure no. Forse

il mio è solo un sogno. Tuttavia questo non mi impedirà mai di pensare, di dire o di fare.

Questa è la potenza della conoscenza: il sognare che domani si supererà il confine dell’orizzonte.

Grazie a tutti.

Il vostro

Antonio Romanelli

PARTE I PREMESSA Prima di iniziare la mia discussione, terrei a fare una puntualizzazione.

Le fibuline sono glicoproteine della matrice extracellulare, che interagiscono con i “colossi”

proteici della matrice stessa, come collagene ed elastina. In patologia, si è potuto apprendere come

difetti congeniti od acquisiti possano portare all’instaurarsi di condizioni cliniche dall’esito anche

fatale. Superfluo citare le collagenopatie (sindromi di Ehlers-Danlos, scorbuto) e elastinopatie.

Tuttavia, spesso, si sottovaluta il ruolo di quei piccoli componenti della ECM nel mediare un

corretto assemblaggio di componenti dall’elevato peso molecolare. Ma la loro piccola mole non

rende giustizia a questi infaticabili “operai”. Tuttavia, non mancano casi si gravi patologie indotte

dalla deficienza o totale mancanza di glicoproteine della ECM. Valga per esempio il difetto della

fibrillina I nel ruolo della sindrome di Marfan. Quindi, bisogna sottolineare l’importanza di queste

piccole glicoproteine e comprendere come, alle volte, difetti di queste ultime possano portare ad una

patologia. Nel variegato contesto della ECM queste glicoproteine giocano un ruolo importante,

basilare. Forse non salta subito all’occhio, ma sono proprio queste glicoproteine ad organizzare

nello spazio la fitta rete di GAGs, collagene ed elastina. Con il mio lavoro spero di trasmettere

questo concetto.

Per farla breve, il tutto è una sorta di puzzle, dove alla fine, anche se manca un solo pezzo, il quadro

non sarà mai completo.

CHE COSA E’ LA MATRICE EXTRACELLULARE La ECM è quella parte di “tessuto” che si trova all’esterno della cellula. La ECM è, in particolare,

l’elemento distintivo del tessuto connettivo. È quindi facile capire come, alterazioni delle proteine

della ECM vadano a colpire quei distretti ricchi di tessuto connettivo (pareti delle grandi arterie,

derma, ossa, ecc…). Tra cellula e ECM non vi è un muro, ma un continuo scambio di informazioni

atte a mantenere un equilibrio. Risulterà evidente, allora, l’importanza di comprendere appieno i

meccanismi che presiedono alla sintesi e al funzionamenti dei vari componenti.

MA COME E’ FATTA LA ECM? La ECM è un composito, formata da una componente amorfa e una fibrillare. Per meglio

comprendere la formazione della ECM viene studiato il tessuto connettivo, in quanto è proprio in

tale tessuto che la presenza della ECM è palese. In primis, nella ECM individuiamo due

componenti: una componente amorfa e una fibrillare.

LA COMPONENTE AMORFA La componente amorfa è formata dai proteoglicani. Nei proteoglicani la componente saccaridica è

maggiore di quella proteica. I proteoglicani sono formati da una core-protein unita a GAGs. Alla

core-protein si uniscono i GAGs e più proteoglicani si uniscono ad una mastodontica molecola di

acido ialuronico tramite una link protein. Ricordiamo che l’acido ialuronico è l’unico GAGs non

solfonato. I GAGs conferiscono resistenza alle forze di compressione.

I GAGs sono etero polimeri disaccaridici. L’unità fondamentale è il disaccaride composto da un

amminozucchero e un monosaccaride acido. Il monosaccaride acido è ricco di gruppi carbossilici

e/o solfati, che legano ioni, facendo aumentare la concentrazione di questi ultimi nella ECM.

L’aumento della concentrazione di ioni aumenta il richiamo osmotico di acqua, conferendo turgore

al sistema. Inoltre i proteoglicani, sequestrando il calcio extracellulare giocano un ruolo importante

anche nella contrazione del muscolo miocardico.

Quindi i GAGs sono un po’ come una spugna, trattenendo acqua nella matrice, aspetto molto

importante nel mantenimento di un corretto flusso di metaboliti, nonché di segnali paracrini. È

inutile dire che i più moderni trattamenti di ringiovanimento della cute sono basati sull’iniezione

intradermica di acido ialuronico.

Concludendo, l’intera struttura amorfa raggiunge un peso molecolare davvero incredibile,

superando anche il milione di dalton.

SINTESI DEI GAGS I GAGs, che spesso sono legati a proteine formando proteoglicani, sono sintetizzati nell'apparto del

Golgi dove, in seguito a modifiche post-trascrizionali, le unità disaccaridiche vengono aggiunte ai

core proteici. Fa eccezione però l'acido ialuronico, che non essendo parte di proteoglicani ma

trovandosi libero, viene prodotto da enzimi presenti sulla superficie esterna della membrana

plasmatica direttamente in sede extracellulare.

Per la sintesi di ciascun GAG esistono appropriati enzimi, ed è chiaro che il deficit di uno solo di

tali enzimi potrà portare a patologia.

Alterazioni dei GAGs o mucopolisaccaridi portano a mucolisaccaridosi, un gruppo enorme di

patologie caratterizzate da ritardo mentale e difetti posturali.

LE MUCOPOLISACCARIDOSI Le mucopolisaccaridosi in campo medico, sono un gruppo di malattie metaboliche, dove ognuna di

esse è causata da deficit di enzimi specifici.

I sintomi e i segni clinici presentano disostosi multiple, ritardo di sviluppo, epatosplenomegalia,

deformità a livello scheletrico, bassa statura, dismorfismi facciali, opacità corneale, problemi

cardiaci.

Colpisce prevalentemente i maschi in età infantile, negli USA l'incidenza è di 1 su 25.000 bambini.

Esistono nove diverse tipologie di Mucopolisaccaridosi, ciascuna prende il nome dal medico che

per primo l'ha diagnosticata:

I.

Mucopolisaccaridosi I, che comprende:

o

Mucopolisaccaridosi I H, chiamata anche malattia di Hurler. Caratterizzata da deficit

di α-L-iduronidasi lisosomiale;

o

Mucopolisaccaridosi I S, riclassificazione della Mucopolisaccaridosi V, chiamata

anche malattia di Scheie, la forma più innocua fra le varie tipologie;

o

Mucopolisaccaridosi

I

HS,

chiamata

anche

malattia

di

Hurler-Scheie,

riclassificazione della Mucopolisaccaridosi VIII;

II.

III.

Mucopolisaccaridosi II, chiamata anche sindrome di Hunter;

Mucopolisaccaridosi III, chiamata anche sindrome di Sanfilippo, nelle varianti A, B, C e D.

Ha la caratteristica di coinvolgere il sistema nervoso durante la sua manifestazione;

IV.

Mucopolisaccaridosi IV, chiamata anche malattia di Morquio, nelle varianti A e B. Colpisce

la struttura scheletrica e altri parti del corpo dove si osservano varie anomalie, l'enzima in

questione è il N-acetilgalattosamina-6-solfato;

V.

VI.

Mucopolisaccaridosi V, riclassificata Mucopolisaccaridosi IS;

Mucopolisaccaridosi VI, chiamata anche malattia o sindrome di Maroteaux-Lamy, dove si

mostrano comunemente segni di patologie oculari;

VII.

Mucopolisaccaridosi VII, chiamata anche sindrome di Sly, essa si manifesta a causa di un

deficit di β-glucuronidasi. Di questa forma, fortunatamnte, non si conoscono casi in Italia;

VIII.

IX.

Mucopolisaccaridosi VIII, riclassificata Mucopolisaccaridosi IHS;

Mucopolisaccaridosi IX, chiamata anche deficit di ialuronidasi.

Per una corretta diagnosi occorre effettuare l'esame delle urine, insieme ad una radiografia per

valutare le anomalie dello scheletro ed una corretta anamnesi condotta dal medico. Le

mucopolisaccaridosi possono essere diagnosticate anche prima della nascita prelevando cellule

fetali dalla madre.

Al momento non c’è una cura definitiva. Si è visto qualche risultato su alcuni casi e in alcune forme

con il trapianto di midollo osseo che tuttavia non può essere definito un rimedio definitivo. Si

iniziano a vedere i risultati della ricerca con la terapia di sostituzione enzimatica o ERT (oggi per

l'MPS I, l'MPS VI e per l'MPS II, in un futuro prossimo per la MPS IV). Viene riposta molta fiducia

(i dati sono iniziali) nella somministrazione della genisteina. Si intravede qualche spiraglio nella

ricerca con la terapia enzimatica intratecale (per i pazienti con disturbi neurologici) e nella terapia

genica (MPS II e III). Il trattamento di scelta è la somministrazione di enzimi di cui risultano

deficitari, per riuscire a vivere dignitosamente.

La prognosi muta a seconda della tipologia.

COMPONENTE FIBRILLARE Nella ECM, la componente fibrillare è data dal collagene e dall’elastina.

COLLAGENE Il collagene può essere paragonato alle “funi di acciaio” della ECM, quindi permette di resistere alle

forze di trazione.

Il collagene (o collageno) è la principale proteina del tessuto connettivo negli animali. È la proteina

più abbondante nei mammiferi, rappresentando nell'uomo circa il 6% del peso corporeo.

Il collagene è una struttura rigida, rigidità conferita dalla presenza di idrossilisina e idrossiprolina.

La più stabile disposizione e riarrangiamento del collagene è quella della tripla elica proprio per la

presenza del tripeptide glicina-idrossilisina-idrossiprolina. L'unità strutturale del collagene è

rappresentata dal tropocollagene (o tropocollageno), proteina con una massa molecolare di circa

285 KDa formata da tre catene polipeptidiche con andamento sinistrorso che si associano a formare

una tripla elica destrorsa. Solitamente, per il collagene di tipo I, sono presenti due catene α1 ed una

catena α2. Tutte le unità di tropocollagene hanno la stessa lunghezza, la stessa ripetitività di

amminoacidi: (Gly-X-Y)n, che implica quindi la presenza della glicina ogni tre residui e dove X e Y

sono spesso la idrossilisina e l'idrossiprolina. I filamenti di tropocollagene sono tenuti insieme da

legami idrogeno. Questi legami sono possibili grazie alla presenza di glicine e dalle modifiche posttraduzionali di lisina e prolina. Entrambi questi due amminoacidi subiscono una ossidazione per

aggiunta di un gruppo ossidrile. La prolina è modificata a idrossiprolina dall'enzima Prolina

Idrossilasi, che inserisce il gruppo -OH in corrispondenza del secondo carbonio dell'anello; mentre

la lisina è modificata a idrossilisina dall'enzima Lisina Idrossilasi, che inserisce il gruppo -OH al

posto del gruppo amminico della catena laterale della lisina. Entrambi gli enzimi agiscono in

presenza del co-fattore acido ascorbico e del co-substrato α-chetoglutarato. Queste modifiche sono

necessarie per aumentare la possibilità di formazione dei legami idrogeno e per diminuire

l'ingombro sterico. Le tre unità strutturali assumono una forma simile ad un treccia.

La varie fibre sono legate da legami crociati tra due allisine o tra una lisina e un' allisina. La lisina è

convertita in allisina dall'enzima Lisina Ossidasi, che inserisce al posto del gruppo amminico della

catena laterale della lisina in corrispondenza dell'ultimo carbonio (carbonio δ) un gruppo aldeidico.

Quando avviene il legame crociato si verificherà una condensazione aldolica (sia la lisina che

l'allisina sono due aldeidi).

La biosintesi del collagene avviene ad opera di diversi tipi cellulari a seconda del tessuto (ad

esempio fibroblasti nel tessuto connettivo, osteoblasti nell’osso). Il processo inizia con la

trascrizione del gene o dei geni e la maturazione dell’mRNA. Sono presenti sequenze che

codificano per lunghi peptidi in eccesso rispetto alle molecole di collagene mature, quindi il

collagene nasce come procollagene, prodotto che possiede rispetto al collagene due telomeri, uno

N-terminale e uno C-terminale, che hanno struttura globulare. La traduzione avviene a livello dei

ribosomi a ridosso della parete del RER (reticolo endoplasmatico rugoso) e la catena nascente di

procollagene subisce rimozione del peptide segnale e idrossilazione di specifici residui di prolina e

lisina ad idrossiprolina e idrossilisina (ad opera di idrossilasi, con cofattore essenziale la vitamina

C), con la produzione di catene α di procollagene. Tre di queste catene si avvolgono a formare una

tripla elica, stabilizzata da legami idrogeno tra amminoacidi idrossilati (legami crociati). Questa

elica passa nell'apparato del Golgi dove viene completata la glicosilazione e da qui, attraverso

vescicole di secrezione la molecola viene secreta all’esterno. All’esterno della cellula la molecola

subisce l’azione di alcune procollagenepeptidasi, che tagliano i telomeri trasformando il

procollagene in tropocollagene. Le molecole di tropocollagene si dispongono in file parallele a

formare fibrille. Le fibrille infine possono disporsi in fasci ondulati o paralleli per formare fibre e le

fibre possono formare fasci di fibre.

Esistono numerosissimi tipi di collagene propriamente detto e diverse proteine che hanno struttura

polipeptidica largamente assimilabile al collagene. In letteratura sono stati finora descritti 28 tipi di

collagene.

Tra le patologie del collagene segnaliamo lo scorbuto (patologia acquisita) e le sindromi di EhlersDanlos.

SCORBUTO Lo scorbuto (scòrbuto) è una malattia dovuta a carenza di vitamina C. Questa vitamina è essenziale

per la formazione del collagene e aiuta a mantenere l’integrità del tessuto connettivo, del tessuto

osseo, della dentina dei denti; è indispensabile per la guarigione delle ferite e facilita quella delle

ustioni; facilita l’assorbimento del ferro. Il deficit nei bambini è dovuto a mancanza di supplementi

di vitamina C. Negli adulti è generalmente dovuto ad avversione per alcuni alimenti o a diete

inappropriate. La gravidanza, l’allattamento, l’ipertiroidismo, le malattie infiammatorie acute e

croniche, le operazioni chirurgiche, sono tutte condizioni che aumentano le richieste di vitamina C.

Lo scorbuto infantile compare abitualmente tra il 6° e il 12° mese di vita: il bambino è irritabile,

non ha appetito e non aumenta di peso, le estremità delle ossa lunghe (per esempio, femore) si

rigonfiano, e le gengive sanguinano facilmente: spesso sono presenti febbre, anemia e aumento

della frequenza cardiaca. Negli adulti lo scorbuto rimane latente per 3-12 mesi dopo l’insorgenza

del deficit di vitamina C, e si manifesta con emorragie gengivali e sottoungueali, apatia, irritabilità,

perdita di peso, dolori muscolari e articolari: le vecchie ferite cedono e le nuove stentano a guarire.

Per prevenire l’insorgenza dello scorbuto infantile si dovrebbe somministrare ogni giorno succo di

arancia non bollito, a partire dal primo mese di vita. La terapia dello scorbuto, sia del bambino sia

dell’adulto, si basa sulla somministrazione di vitamina C per via orale. Utili sono anche alimenti

come cavoli, broccoli, spinaci, fragole, limoni, cavolfiori, peperoni, ferro e magnesio.

SINDROME DI EHLERS­DANLOS La sindrome di Ehlers-Danlos (EDS) raccorpa una serie di patologie ereditarie contraddistinte da

lassità dei legamenti e iperelasticità della cute. Tale sindrome, infatti, colpisce prevalentemente il

tessuto connettivo, con la presenza di un collagene mutato. Tuttavia, ciascun tipo differente ha

caratteristiche specifiche, che coinvolgono altri organi ed apparati. La prima descrizione clinica

dettagliata è attribuita a Tschernogobow nel 1892. Il nome fa riferimento a Edward Ehlers, un

dermatologo danese, e Henry Alexander Danlos, un fisico francese esperto in chimica e disordini

dei tessuti, che per primi stilarono un elenco delle caratteristiche tipiche, e delinearono

accuratamente il fenotipo di questo gruppo di disordini. Sono riconosciuti sei tipi differenti, a

seguito di una revisione operata di recente che esclude alcune delle tipologie precedentemente

incluse nella definizione (come il tipo IX e il tipo XI). Nel 1998 la classificazione proposta da

McKusick nel 1972 è stata rimpiazzata da quella di Villefranche: a sostituzione della numerazione

romana è stata preferita una nomenclatura descrittiva che evidenzia un carattere tipico che

contraddistingue la tipologia a cui fa riferimento. Le forme più comuni sono:

1. Classica (in precedenza riconosciute come tipo I e tipo II, rispettivamente gravis e mitis);

2. Ipermobilità (o tipo III ipermobile);

3. Vascolare (o tipo IV arterioso o ecchimotico);

4. Cifoscoliosi (o VI tipo oculare o scoliotico);

5. Artroclasia (in passato incluso nel tipo VII, come VIIA e VIIB);

6. Dermatosparassi (anch’esso precedentemente incluso nel tipo VII, come VIIC).

Gli altri tipi sono estremamente rari, e non si riscontrano casi riportati in Italia. L’incidenza media

stimata è di un caso su 5000-10000, la quasi totalità dei casi di tipo Ipermobilità o Classico. Per

avere un'idea sono noti, nel mondo, appena una decina di casi accertati di Dermatosparassi.

Per la maggior parte delle tipologie, la sindrome di Ehlers-Danlos è causata da un difetto nella

sintesi di un collagene (un componente della matrice extracellulare) e altre proteine del tessuto

connettivo. Si trasmette per via genetica. Sono stati identificati almeno 29 geni che contribuiscono

alla struttura proteica del collagene, che sono dislocati in 15 dei 24 cromosomi umani e un totale di

più di 19 forme diverse di collagene. Ad eccezione del tipo Cifoscoliosi, che ha carattere

autosomico recessivo, gli altri sono dominanti. L’origine del tipo Ipermobilità rimane tutt'oggi

sconosciuta.

Una corretta diagnosi è determinante, e se possibile, deve essere convalidata quanto prima.

Confermare la diagnosi per l’EDS è una procedura complessa, in alcuni casi non è possibile avere

un riscontro diretto mediante test, come per il tipo “Ipermobilità”, per il quale non esiste alcun

esame specifico. Il metodo di valutazione più efficace rimane forse la storia clinica familiare del

paziente.

Al momento non esistono cure efficaci. Molti medici sconsigliano ai pazienti affetti da EDS di

praticare sport che possano comportare complicanze per tendini e cute. Evitare sollevamenti ripetuti

e trasporto di oggetti pesanti. È necessario avvertire il proprio medico in caso di interventi

chirurgici. Per lacerazioni o ferite con conseguente emorragia, è necessario prestare particolare cura

alle suture e sostituirle quando possibile con l’uso di strisce adesive e colle. Prestare particolare

attenzione nell’analisi dei reperti cardiologici, ed in particolare alla presenza di murmure da

prolasso mitralico. Se c’è prolasso, sono consigliati monitoraggio e controlli periodici, così come

l’assunzione di precauzioni per endocardite batterica subacuta (SBE). I pazienti affetti da tipo

“Vascolare” sono a rischio per aneurisma arterioso e rottura. Potrebbe essere indicato un controllo

non invasivo delle arterie. Recenti studi dimostrano possibile rischio di allargamento dell’aorta

toracica. È bene quindi sottoporsi ad ecocardio frequenti. Alte dosi di acido ascorbico (1-4 g/d)

sono state testate, ma non si hanno sufficienti dati per poter affermare una reale efficacia della

terapia, che tuttavia si è dimostrata utile anche in pazienti che non mostrano carenza di vitamina C.

La consultazione di un oftalmologo può essere necessaria. Talvolta sono presenti miopia,

distaccamento retinico, cheratocono. Allo stesso modo sono consigliate regolari visite da un

dentista. I pazienti affetti da disordini del tessuto connettivo dovrebbero prestare particolare cura

all’igiene dentale. In presenza di periodontite è necessario agire tempestivamente.

ELASTINA L’elastina invece conferisce alla ECM la capacità di poter ritornare alle dimensioni originali.

L'elastina è una proteina costituente il tessuto connettivo che è elastica e permette a molti tessuti

dell'organismo di tornare alla loro forma originaria dopo essere stati sottoposti a forze di stiramento

o di contrazione. L'elastina è un costituente fondamentale della pelle, conferendole la caratteristica

risposta elastica quando il tessuto è sottoposto a tensioni meccaniche. Il locus è Cromosoma 7

q11.1-21.1.

L'elastina è principalmente composta dagli amminoacidi glicina, valina, alanina e prolina.

Strutturalmente è formata da molte molecole di tropoelastina (ad α-elica), idrosolubile e con massa

molecolare di circa 70.000 dalton, legate da legame covalente formatosi in seguito a reazione

catalizzata da lisil ossidasi. Il prodotto finale consiste in un voluminoso composto insolubile con

resistenti legami crociati di lisina.

Desmosina e isodesmosina sono amminoacidi peculiari, entrambe riscontrate nell'elastina.

L'elastina svolge un ruolo importante nelle arterie ed è particolarmente abbondante nei grandi vasi

sanguigni come l'aorta. È anche un costituente strutturale molto importante dei polmoni, dei

legamenti, della pelle, della vescica e della cartilagine.

LISIL OSSIDASI La protein-lisina 6-ossidasi (o lisil ossidasi) è un enzima extracellulare, appartenente alla classe

delle ossidoreduttasi, che catalizza la formazione di aldeidi da residui di lisina in precursori del

collagene e della elastina. Queste aldeidi sono altamente reattive e subiscono reazione chimica

spontanea con altri gruppi aldeidici prodotti dalla lisil ossidasi o con residui immodificati di lisina.

Questo porta alla formazione di legami cross-link nella struttura del collagene e dell'elastina,

essenziali per rendere stabili le fibrille di collagene e per assicurare l'integrità e l'elasticità

dell'elastina.

L'importanza dei legami cross-link dovuti alla lisil ossidasi è stata dimostrata da studi in modelli

animali in cui l'enzima è stato inibito tramite carenza nutrizionale di rame, cofattore essenziale, o

somministrando l'inibitore β-amminopropionitrile (BAPN). La carenza provoca malformazioni

ossee, iperestensibilità della pelle, debolezza dei legamenti e maggior rischio di aneurisma

dell'aorta. Questa condizioni sono correlate con la minore formazione di legami cross-link del

collagene e della elastina.

ULTERIORI COMPONENTI DELLA ECM Nella ECM troviamo tutta una serie di glicoproteine implicate nel corretto assemblaggio e

organizzazione. Tra tutti questi attori minori, il mio studio ha preso in considerazione la fibulina-5.

Tuttavia occorre conoscere la fisiologia di tali proteine per meglio comprenderne l’importanza. Cito

la fibronectina e la laminina, dato il loro ruolo peculiare nella riparazione tissutale.

FIBRONECTINA Famiglia di glicoproteine dimeriche prodotte da molte cellule e tessuti, presenti nel tessuto

connettivo lasso e in quello denso. La particolare composizione amminoacidica permette loro di

legare sia proteine delle membrane plasmatiche delle cellule connettivali (per esempio, le integrine)

sia componenti della matrice extracellulare, come fibre collagene, eparina, eparansolfato.

Una molecola di Fibronectina umana consta di due catene polipeptidiche molto simili (non

identiche) unite da legami disolfuro in sede C-terminale. Ciascuna di queste si compone di una serie

lineare di domini distinti, in modo da fornire ad ogni polipeptide un'architettura modulare. Ognuno

è formato da una catena di circa 30 domini Fn con ripiegamento indipendente: questi sono presenti

in molte altre proteine, quali recettori di membrana o fattori di coagulazione (un'elevata produzione

di fibronectine caratterizza i processi cicatriziali), ma hanno assunto la denominazione Fn in quanto

la Fibronectina è la prima struttura in cui sono stati scoperti. Tali domini tendono a combinarsi in 5

o 6 unità funzionali di dimensioni maggiori.

Ciascuna delle due catene polipeptidiche contiene siti di legame per altri componenti della ECM o

per recettori superficiali di membrana che legano la ECM (come le integrine). L'attività della

Fibronectina si evidenzia in processi dinamici quali quelli di sviluppo embrionale, in cui la

migrazione delle cellule deve seguire percorsi particolari la cui formazione è guidata da proteine

quali, appunto, la Fibronectina. Per esempio, le cellule delle creste neurali si muovono dal sistema

nervoso in sviluppo verso ogni zona dell'embrione attraverso percorsi ricchi di fibrille di

Fibronectina.

LAMININA La Laminina è una famiglia di glicoproteine che consistono di tre diverse catene polipeptidiche

legate da ponti disolfuro. Ne sono stati identificati 15 tipi e le loro molecole assumono la forma di

una croce con tre bracci corti ed uno lungo. Pesa 800 kDa: 400kDa la catena A e 200kDa le catene

B1 e B2 che legano il collagene di tipo IV. La laminina non è sintetizzata da fibroblasti, bensì dalle

cellule epiteliali.

Le laminine influenzano, al pari della fibronectina, la migrazione embrionale, la crescita ed il

differenziamento cellulare, ad esempio mediando lo spostamento delle cellule germinali primordiali

dal sacco vitellino embrionale alle gonadi in via di sviluppo, attraverso il circolo sanguigno. Qui

daranno origine a spermatozoi o uova. L'intero processo, infatti, avviene attraverso superfici

particolarmente ricche, tra le altre proteine, di laminine, in quanto pare che le cellule germinali

primordiali possiedano sulla superficie proteine che legano questo componente della MEC. Le

laminine possono anche legare altre laminine, proteoglicani, collagene e altri componenti della

matrice extracellulare. Studi evidenziano che laminine e molecole di collagene IV vadano a

comporre reti interconnesse nella membrana basale che conferiscono a quest'ultima forza ed

elasticità.

TIRANDO LE SOMME: FUNZIONE DELLA ECM A seconda della sua composizione la ECM può svolgere differenti funzioni come ad esempio quello

di supporto delle cellule e del loro ancoraggio e di divisione tra i diversi tessuti.

L'ancoraggio delle cellule avviene attraverso interazioni tra la ECM e proteine di membrana, dette

glicorecettori, appartenenti alla famiglia delle integrine. Attraverso questi “ponti” molecolari le

variazioni della MEC possono trasmettere stimolazioni meccaniche ed influire sull'organizzazione

del citoscheletro; allo stesso modo il citoscheletro può indurre modificazioni nella ECM. Spesso la

ECM ha un ruolo nel processo di regolazione riconoscimento intercellulare, permettendo il corretto

funzionamento di recettori cellulari come le caderine e le molecole adesive dei neuroni (N-CAM).

PARTE II LA FAMIGLIA DELLE FIBULINE Le fibuline sono una famiglia di proteine composta da 7 membri. La fibulina 1 è una glicoproteina

legante il calcio. Nei vertebrati, la fibulina-1 si ritrova nel sangue e nella matrice extracellulare.

All’interno della matrice extracellulare la fibulina-1 è associata alle membrane basali e alle fibre

elastiche. Inoltre, interagisce con altri componenti della ECM quali fibronectina, proteoglicani,

laminine e tropoelastina. Nel sangue la fibulina-1 è associata al fibrinogeno.

I membri della famiglia delle fibuline sono:

I.

Fibulina-1, il cui gene è FBLN1;

II.

Fibulina-2, FBNL2;

III.

Fibulina-3, FBNL3;

IV.

Fibulina-4, FBNL4;

V.

Fibulina-5, FBNL5;

VI.

VII.

Fibulina-6, FBNL6 o HMCN1 (hemicentin-1);

Fibulina-7, FBNL7.

LA FIBULINA­5 La fibulina-5 è una è una glicoproteine di 52 Kd con dominio calcio-legante simil EGF (cbEGF),

abbondantemente presente nella ECM ed è essenziale nella formazione del tessuto elastico.

Mutazioni missenso per il gene FBNL5 causa disordini delle fibre elastiche, quali cutis laxa e si è

notato un’associazione con la degenerazione maculare legata all’età.

Due monomeri di FBNL5 si associano a formare un dimero con una cavità centrale. Lo studio ha

dimostrato come l’equilibrio dimero/monomero sia influenzato dal NaCl e Ca2+, le cui

concentrazioni sono elevate nei liquidi fisiologici, soprattutto nel liquido extracellulare che

imbibisce la ECM. Tuttavia ancora non si sa quale delle due forme sia quella attiva e il ruolo

preciso della fibulina.

I siti di dimerizzazione coinvolgono i cbEGF e ciò suggerisce un particolare ruolo di tale dominio

nella dimerizzazione. È probabile che la Fibulina-5 funzioni come un dimero durante

l’elastinogenesi o che la dimerizzazione rappresenta un interruttore per limitare le interazioni con la

tropoelastina.

Quindi, le fibuline sono una famiglia di 7 glicoproteine della ECM, associate con le fibre elastiche e

le membrane basali. Sono coinvolte nell’assemblaggio, organizzazione e stabilizzazione dei

complessi macromolecolari. Le fibuline contengono domini cb-EGF e un particolare modulo

proteico, tipico delle fibuline, all’estremità C-terminale (Fc). Le fibuline 3-5 subiscono modifiche

nella regione N-terminale del dominio cbEGF.

Il gene della fibulina-5, FBNL-5, è localizzato sul cromosoma 14 ed è altamente espresso durante la

formazione dell’arterie, mentre nei vasi adulti la sua espressione è nettamente ridotta. Ciò

suggerisce che la fibulina-5 abbia un ruolo particolare nei processi di danno vascolare e

aterosclerosi. L’espressione di fibulina-5 è stata confermata in altri distretti corporei ricchi in fibre

elastiche: aorta, pelle, utero, polmone, cuore, ovaio, colon. L’estensibilità di questi tessuti è dovuta

alla presenza di fibre elastiche, che con l’età diminuiscono, portando ad una perdita finale di

elasticità. La fibulina-5 è essenziale per l’elastinogenesi. Topi Knock-out per il gene FBNL5

mostrano disordini delle fibre elastiche con severe elastinopatie. Mutazioni del gene causano

disordini delle fibre elastiche, come cutis laxa ed è associata con la degenerazione maculare legata

all’età.

È stato dimostrato che la fibulina-5 lega le fibre elastiche ed interagisce con la tropoelastina,

fibrillina-1, lisil ossidasi-1, 2, 4, con la proteina-2 legante il TGFβ, emilina-1, apolipoproteina-a e

superossido dismutasi. Inoltre la presenza di un dominio RGD suggerisce che la fibulina-5

interagisca anche con le integrine.

L’assemblaggio delle fibre elastiche è un complesso processo gerarchico. Un modello propone che

la fibulina-5 interagisca con le fibre elastiche per mezzo della fibrillina-1; la molecola di

tropoelastina si lega alla fibulina-5 e ciò permette di reclutare la lisil ossidasi, che tramite la

formazione di legami crociati, porta alla formazione delle fibre elastiche. Quindi la fibulina-5

incrementa il reclutamento della tropoelastina, aumentando la formazione di fibre elastiche.

Comunque, altri dati suggeriscono che la fibulina-5 rallenti la maturazione delle fibre elastiche. Ciò,

ovviamente, è da mettere in relazione con la doppia natura della fibulina-5 che presenta una forma

monometrica e una dimerica.

La fibulina-5 esiste come corto segmento con un dominio globulare alla fine.

Lo studio ha cercato di chiarire le dinamiche dell’equilibrio della fibulina-5 tra forma monometrica

e dimerica.

PROCEDURE SPERIMENTALI Il lavoro si prefissa di far luce non solo sulla struttura della fibilina-5, ma anche di comprendere il

suo funzionamento nelle soluzioni fisiologiche, quindi di studiare l’idrodinamica di tale proteina,

nonché gli equilibri intercorrenti tra fase monomerica e dimerica, cercando infine di comprenderne i

meccanismi. Alla luce di ciò sono state adottate varie metodiche sperimentali. Dopo l’iniziale

procedura di individuazione e selezione del gene FBNL-5, segue la complessa procedura di analisi

della proteina basata su indagini spettrofotometriche.

LA SPETTROSCOPIA La misura e lo studio di uno spettro è chiamato spettroscopia. In origine uno spettro era la gamma di

colori che si osserva quando della luce bianca viene dispersa per mezzo di un prisma. Con la

scoperta della natura ondulatoria della luce, il termine spettro venne riferito all'intensità della luce in

funzione della lunghezza d'onda o della frequenza.

Oggi il termine spettro è stato generalizzato ulteriormente, ed è riferito a un flusso o un'intensità di

radiazione elettromagnetica o particelle (atomi, molecole o altro) in funzione della loro energia,

lunghezza d'onda, frequenza o massa.

Uno strumento che permette di misurare uno spettro viene chiamato spettrometro, spettrografo o

spettrofotometro. Quest'ultimo termine si riferisce ad uno strumento per la misura dello spettro

elettromagnetico.

È noto che la luce emessa da una sorgente si propaga nello spazio in ogni direzione. Se essa

incontra un corpo “opaco” (in cui le radiazioni non possono propagarsi), si genera un cono d’ombra.

Se la superficie è levigata, i raggi possono subire una riflessione, se non è levigata possono subire

una diffusione. Se invece penetrano in un corpo trasparente ma vengono deviati, allora si ha il

fenomeno della rifrazione, che provoca la scomposizione della luce policromatica in radiazioni di

diverso colore (lunghezza d'onda) che possono essere raccolte su uno schermo dando origine alle

spettro. L’esperimento di scindere la luce nei suoi colori componenti fu effettuato da Newton nel

1666, ponendo le basi della spettroscopia.

Esistono 3 tipi di spettri:

1. Ad emissione continua: studiando la radiazione ottenuta scaldando un corpo nero si otterrà

uno spettro continuo che contiene tutte le onde elettromagnetiche esistenti, poiché in esso

non vi sono interruzioni tra una radiazione e l’altra;

2. Ad emissione a righe o bande: si ottiene usando come sorgente un gas rarefatto (a bassa

densità e pressione) ad elevata temperatura. Lo spettro che ne deriva non è continuo ma a

righe o bande (caratteristiche di specie poliatomiche). Gas con diversa composizione danno

diverso insiemi di righe caratteristiche, per questo motivo esso è utile per identificare la

composizione chimica di un gas;

3. Ad assorbimento: quando la luce emessa da una sorgente, passa per un gas a bassa

pressione. Esso consente di identificare la natura chimica di una sostanza allo stato però

gassoso.

L’analisi spettrale dunque, non solo è utile per analizzare le stelle, ma anche per studiare qualsiasi

altro corpo che assorba e rifletta radiazioni elettromagnetiche.

Per eseguire un'analisi spettrofotometrica si misura l'entità dell'assorbimento di una radiazione

luminosa con un campione posto davanti ad una sorgente di radiazioni. Per interpretare i fenomeni

che avvengono è necessario conoscere le caratteristiche delle sorgenti luminose e la struttura della

materia. L'assorbimento della radiazione provoca un aumento dell'energia interna della sostanza che

assorbe. Ciò implica una eccitazione delle particelle componenti (elettroni, atomi, molecole, ecc.),

che produce fenomeni caratteristici per ogni sostanza. Secondo la meccanica quantistica l'energia

delle particelle costituenti la materia è quantizzata, può cioè assumere solo certi valori discreti. In

condizioni normali una particella si trova nello stato di minima energia. Quando una radiazione

colpisce una particella, se l'energia dei fotoni è uguale alla differenza fra l'energia dello stato

eccitato della particella e quella di uno stato fondamentale, la radiazione viene assorbita e la

particella passa dallo stato fondamentale a quello eccitato. Poiché ad ogni sistema molecolare è

associata una distribuzione caratteristica dei livelli energetici (elettronici, vibrazionali, rotazionali)

l'assorbimento di una data radiazione è una proprietà caratteristica di quel sistema e non di altri. La

meccanica quantistica consente di spiegare perché l'assorbimento di una determinata radiazione è

specifico per ogni sostanza e dà luogo ad un caratteristico spettro di assorbimento. Essa inoltre,

mediante lo sviluppo delle regole di selezione, permette di stabilire quali transizioni siano proibite e

quali invece siano permesse.

Gli spettri di assorbimento rilevano quali frequenze sono state sottratte alla radiazione incidente nel

passaggio attraverso il campione e permettono di misurare l'intensità con cui queste frequenze sono

assorbite.

Le tecniche basate sullo studio delle radiazioni assorbite che trovano maggior applicazione nei

laboratori di analisi sono suddivide in base alle caratteristiche delle radiazioni in:

I.

II.

Spettroscopia ultravioletta/visibile;

Spettroscopia infrarossa;

III.

Spettroscopia di assorbimento atomico (AAS);

IV.

Spettroscopia di emissione atomica (EAS);

V.

Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare.

Ogni sostanza assorbe a caratteristiche lunghezze d'onda questo consente di individuare un'analita

sulla base del suo spettro di assorbimento, come fosse la sua impronta digitale, cioè di effettuare

un'analisi qualitativa. Il profilo dello spettro di assorbimento dipende da vari parametri, quali, lo

stato di aggregazione della sostanza, la natura del solvente, il pH della soluzione. L'assorbimento ad

una certa lunghezza d'onda dipende dalla natura e dalla concentrazione dell'analita.

UN ESEMPIO: TRANSMITTANZA E ASSORBANZA La transmittanza, in ottica e in spettroscopia, è la frazione di luce incidente ad una data lunghezza

d'onda che attraversa un campione.

dove I0 e I1 sono rispettivamente l'intensità della luce incidente e della luce che emerge dal

campione attraversato.

Generalmente la trasmittanza è espressa come valore percentuale

La trasmittanza è legata all'assorbanza dalla seguente relazione

L'andamento della trasmittanza in funzione della lunghezza d'onda per una data sostanza

rappresenta lo spettro della sostanza stessa.

L'assorbanza (in passato densità ottica, indicata con D) in spettroscopia è definita come il logaritmo

decimale dell'inverso della trasmittanza

dove I0 e I1 sono le intensità della luce incidente e della luce che emerge dal campione attraversato

ad una data lunghezza d'onda.

L'assorbanza è in relazione lineare con la concentrazione di un campione - per concentrazioni

sufficientemente basse - secondo la legge di Lambert-Beer. Attraverso tale relazione, le misure di

assorbanza sono alla base dell'analisi chimica quantitativa per spettrofotometria.

BIOLOGIA MOLECOLARE Una volta ottenuto il DNA codificante per la proteina fibulina-5, questo è stato trattato con enzimi

di restrizione 5’ XhoI (Xanthomonas holcicola) e 3’ NaeI (Naesseria mucosa heidelbergensis). I

segmenti ottenuti sono stati poi amplificati tramite PCR e studiati.

ENZIMI DI RESTRIZIONE Le deossiribonucleasi II (sito-specifiche) (solitamente note con il nome di enzimi di restrizione)

sono una classe di enzimi, appartenente alla classe delle idrolasi, che catalizzano il taglio

endonucleolitico del DNA per dare frammenti specifici a doppia elica con fosfati terminali al 5'.

Questi complessi proteici sono in grado di rompere i legami fosfodiesterici base-base del DNA a

doppio filamento. Il ruolo biologico di questi enzimi è di protezione e salvaguardia della cellula: nei

procarioti questi enzimi sono essenziali per il taglio e la degradazione di filamenti estranei al

genoma (come ad esempio quello derivante da una infezione fagica).

La scoperta degli enzimi di restrizione è dovuta a Werner Arber, microbiologo svizzero, insieme a

Daniel Nathans e Hamilton Smith. Nel 1978 i tre ricevettero il Premio Nobel in medicina per "per la

scoperta degli enzimi di restrizione e la loro applicazione a problemi di genetica molecolare".

Gli enzimi di restrizione sono divisi in tre categorie: le endonucleasi di tipo I, II, III.

Le endonucleasi di tipo I (numero EC 3.1.21.3) e III (numero EC 3.1.21.5) necessitano di ATP

come coenzima per il taglio e possono anche catalizzare reazioni di modificazione del DNA quali la

metilazione (aggiunta di gruppi metilici a basi specifiche). Le reazioni di nucleasi e metilasi sono

associate. Mentre le endunucleasi di tipo I effettuano l'idrolisi del DNA in punti casuali, distanti

anche più di 1000 bp dal sito di riconoscimento, quelle di tipo III riconoscono il sito bersaglio ed

effettuano il taglio vicino a quest'ultimo, circa 24-26 bp dalla sequenza consenso.

Discorso a parte va fatto per le endonucleasi di tipo II, gli enzimi di restrizione propriamente detti,

quelli che si usano in laboratorio per intenderci. Questi enzimi, infatti, non necessitano di ATP per

la loro funzione ed il taglio avviene in corrispondenza di sequenze molto specifiche. Hanno inoltre

attivita nucleasica e metilasica non associate.

Ciascun enzima di classe II possiede una propria sequenza bersaglio (detta anche sequenza

consenso), che riconosce e taglia. Questa sequenza, solitamente di 4-8 paia di basi, è detta sito di

restrizione e permette di tagliare il DNA a livello di quel sito. Si tratta di siti con sequenze

palindromiche: se lette secondo la stessa polarità, sono identiche nei due filamenti (ad es.

5'...GATC...3' è palindromica perché il suo complementare è 3'...CTAG...5', che letta da 5' a 3'

corrisponde a GATC). Una conseguenza di questo fatto è che l'enzima di restrizione è un dimero,

più precisamente un omodimero, perché deve riconoscere la stessa sequenza su entrambi i filamenti.

Alcuni enzimi (detti rari), hanno siti di taglio poco presenti nel genoma (sono quelli con le sequenze

più lunghe). Altri, come EcoRI, BamHI e HindIII, tra i più utilizzati, hanno siti di taglio ben più

frequenti.

Sono possibili due tipi di taglio: il taglio sfalsato ed il taglio orizzontale. L'enzima EcoRI produce

un taglio sfalsato creando due estremità (dette coesive o sticky ends) a singolo filamento al 5'.

L’estremità coesive (cioè "appiccicose") che si sono create, possono appaiarsi con sequenze

complementari.

Il taglio di SmaI non produce estremità coesive, ma estremità "piatte" (blunt ends).

Gli enzimi di restrizione di classe II sono utilizzati in applicazioni di tipo biotecnologico. Ad

esempio, nella tecnologia del DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione di classe II sono

impiegati per il clonaggio molecolare, che consiste nell'introduzione di un gene d'interesse in una

molecola di DNA detta plasmide, in grado di replicarsi in un sistema ospite, spesso batterico, per

produrre grandi quantità del gene o per permetterne l'espressione.

Affinché il gene venga inserito, sia il DNA del gene che del plasmide vengono trattati con lo stesso

enzima di restrizione: al termine della reazione, sia il plasmide che il gene presenteranno delle

estremità terminali simili. In particolare, se l'enzima utilizzato produce un taglio sfalsato, le

estremità coesive prodotte tenderanno ad associarsi in presenza dell'enzima DNA ligasi, che

catalizza la reazione di ligazione.

Un'altra applicazione pratica consiste nell'analisi, ad esempio in medicina forense, degli RFLP

(Restriction fragment length poymorphism, polimorfismi di lunghezza da frammenti di restrizione).

Quando un sito polimorfico, contenente una sequenza consenso per un enzima di restrizione, viene

mutato, è possibile osservare in maniera differenziale l'attività di taglio dell'enzima stesso. Se non si

visualizza nessun taglio, sarà presente alcuna mutazione sul sito specifico dell'enzima. Se, in caso

contrario, il taglio avviene, il sito specifico sarà intatto e non mutato.

PCR La reazione a catena della polimerasi (in inglese: Polymerase Chain Reaction), comunemente nota

con l'acronimo PCR, è una tecnica di biologia molecolare che consente la moltiplicazione

(amplificazione) di frammenti di acidi nucleici dei quali si conoscano le sequenze nucleotidiche

iniziali e terminali. L'amplificazione mediante PCR consente di ottenere in vitro molto rapidamente

la quantità di materiale genetico necessaria per le successive applicazioni.

Tale metodica fu ideata nel 1983 da Kary B. Mullis il quale ottenne, per questo, il premio Nobel per

la chimica (1993).

La PCR ricostruisce in vitro uno specifico passaggio della riproduzione cellulare: la ricostituzione

(sintesi) di un segmento di DNA "completo" (a doppia elica) a partire da un filamento a singola

elica. Il filamento mancante viene ricostruito a partire da una serie di nucleotidi (i "mattoni"

elementari che costituiscono gli acidi nucleici) che vengono disposti nella corretta sequenza,

complementare a quella del DNA interessato.

Questo processo viene svolto in natura da enzimi chiamati DNA-polimerasi, che sono in grado di

sintetizzare progressivamente un nuovo filamento di DNA nelle seguenti condizioni:

I.

devono essere disponibili i nucleotidi da polimerizzare, sotto forma di desossiribonucleosidi

trifosfati (dNTP);

II.

il DNA deve essere denaturato, ovvero le due eliche che compongono i filamenti devono

essere già separate;

III.

il segmento da ricostruire può essere soltanto prolungato, ovvero non è possibile sintetizzare

un nuovo filamento a partire da zero;

IV.

devono inoltre essere rispettate opportune condizioni di temperatura, pH, ecc.

È possibile quindi ricostruire le condizioni che portano alla formazione dei nuovi segmenti di DNA,

ponendo in soluzione:

I.

II.

III.

una quantità, anche minima, del segmento di DNA che si desidera riprodurre;

una quantità opportuna di nucleotidi liberi per costituire i nuovi filamenti;

opportuni "inneschi", detti primer, costituiti da brevi sequenze di DNA (oligonucleotidi)

complementari agli estremi 5’ e 3’ del segmento da riprodurre;

IV.

altri elementi di supporto (ad es. ioni magnesio), necessari per costituire l'ambiente adatto

alla reazione;

V.

una DNA polimerasi (non è necessario che provenga dallo stesso organismo di cui si deve

replicare il DNA).

Per avviare la reazione della polimerasi (fase di prolungamento del filamento a partire dal primer

5’) è prima necessario provvedere alla separazione dei filamenti del DNA (fase di denaturazione),

quindi alla creazione del legame tra i primer e le regioni loro complementari dei filamenti di DNA

denaturati (fase di annealing). Questo processo risulta però incompatibile con la DNA polimerasi

umana, che viene distrutta alle temperature necessarie alla denaturazione (96-99 °C).

Per ovviare a questo inconveniente si fa ricorso alle polimerasi appartenenti a organismi termofili

che non sono inattivate dalle alte temperature, ad esempio la Taq polimerasi proveniente dal

batterio termofilo Thermus aquaticus. Ciò consente di realizzare più cicli di PCR in sequenza, in

ciascuno dei quali viene duplicato anche il DNA sintetizzato nelle fasi precedenti, ottenendo una

reazione a catena che consente una moltiplicazione estremamente rapida del materiale genetico di

interesse.

La soluzione di DNA da replicare, desossiribonucleotidi trifosfati, ioni magnesio, primer e TAQ

polimerasi viene portata a una temperatura compresa tra 94 e 99 °C. Ci si trova, di conseguenza, in

una situazione in cui la doppia elica del DNA viene completamente scissa ed i due filamenti di cui

essa è composta sono liberi (fase di denaturazione).

Successivamente la temperatura viene abbassata fino a 40-55 °C circa al fine di permettere il

legame dei primer alle regioni loro complementari dei filamenti di DNA denaturati (fase di

annealing).

Infine la temperatura viene alzata fino a 65-72 °C al fine di massimizzare l'azione della TAQ

polimerasi che determina un allungamento dei primer legati, utilizzando come stampo il filamento

singolo di DNA (fase di prolungamento).

Il ciclo descritto viene ripetuto generalmente per circa 30-40 volte. In genere non si superano i 50

cicli in quanto ad un certo punto la quota di DNA ottenuto raggiunge un plateau. Ciò avviene, ad

esempio, per carenza degli oligonucleotidi usati come inneschi o per diminuzione dei dNTP.

Bisogna inoltre considerare che si potrebbe amplificare in maniera eccessiva anche eventuale

materiale genomico contaminante.

La scelta del bersaglio genetico da amplificare tramite PCR dipende da ciò che si è interessati ad

ottenere e per tale motivo si ricorre a differenti strategie come, ad esempio:

− in caso di malattie genetiche o tumorali viene amplificato il gene responsabile di tali stati

patologici (ovviamente il gene in questione deve essere stato già riconosciuto);

− in caso di malattie infettive si possono amplificare geni del microorganismo in questione che

codifichino per funzioni vitali essenziali o per fattori di virulenza.

Il bersaglio da amplificare può anche essere una molecola di RNA (come, ad esempio, nel caso di

alcuni virus) la quale deve essere, come primo passo, sottoposta ad una reazione di retrotrascrizione

(vedi anche RT-PCR).

Per effettuare una PCR si può benissimo utilizzare una piccola quantità di bersaglio in quanto la

sensibilità della reazione è molto alta. Si è visto che una quantità di DNA genomico di 100 ng è

sufficiente per identificare un gene bersaglio che è presente in una singola copia. La presenza d'un

basso quantitativo di bersaglio, comunque, aumenta la probabilità che vengano amplificate

sequenze non specifiche. Una quantità troppo elevata di DNA, al contrario, può diminuire

l'efficienza dell'amplificazione a causa della presenza di troppi elementi contaminanti e può rendere

complessa la valutazione della resa della reazione durante i processi di ottimizzazione dei singoli

parametri per cercare di allestire tutta la PCR. Durante le fasi d'allestimento d'una PCR sarebbe

bene, per evitare le problematiche appena riportate, cercare d'ottimizzare la quantità di DNA

utilizzata (anche se non sempre ciò è possibile) mandando una serie di reazioni d'amplificazione in

cui tutti i parametri siano fissi tranne il quantitativo di DNA che viene impiegato in dosi scalari.

Per poter far ciò, comunque, è necessario poter valutare la quantità di DNA ottenuta durante il

processo di estrazione e ciò può essere ottenuto tramite una lettura spettrofotometrica d'una aliquota

dell'estratto in cui viene misurata l'assorbanza a 260 nm, e tenendo conto del fatto che un valore di

assorbanza di 1 con un cammino di 1 cm corrisponde a 50 μg/ml di DNA a doppia elica ed a 40

μg/ml di DNA a singola elica o di RNA. Effettuando, inoltre, una lettura ad una lunghezza d'onda di

280 nm (picco d'assorbanza delle proteine, principale contaminante degli estratti) ed effettuando il

rapporto tra le rispettive assorbanze a 260 e 280 nm si può ottenere una stima della purezza del

DNA ottenuto (in genere in preparazioni pure di DNA od RNA tale rapporto vale, rispettivamente,

1,8 e 2,0).

La lettura a 230 nm, invece, riflette la presenza di contaminanti quali: fenolo, composti aromatici,

peptidi e carboidrati. Il rapporto tra l'assorbanza a 260 nm e quella a 230 nm permette di

evidenziare la contaminazione da tali agenti (nelle preparazioni pure vale 2,2). Preparazioni in cui i

rapporti sopra indicati si discostano significativamente da quelli delle preparazioni pure sono indice

di contaminazione e ciò fa sì che la stima della concentrazione di DNA ottenuto sia meno accurata.

Altri fattori che possono inficiare l'efficienza dell'amplificazione sono: la presenza di DNA

circolare ed il suo peso molecolare. Effettivamente l'efficienza d'amplificazione è leggermente

inferiore in molecole di DNA circolari o che abbiano un peso molecolare troppo elevato per cui, in

questi casi, è consigliabile utilizzare appositi enzimi di restrizione che permettano, rispettivamente,

di linearizzare il materiale genomico o di ridurlo in frammenti più piccoli.

L'allestimento d'opportuni controlli di qualità permette di valutare la sensibilità e specificità della

metodica, nonché di evidenziare la presenza di falsi positivi o falsi negativi. I controlli da utilizzare

sono:

I.

il controllo positivo;

II.

il controllo negativo.

Il controllo positivo consiste in un campione in cui la sequenza bersaglio è contenuta. Tale controllo

non dovrebbe contenere un numero di copie di sequenza bersaglio troppo alto (in genere tra105 e

106). Ciò al fine di evitare di creare pericolosi aerosol che possano contaminare altri campioni o di

sottostimare eventuali cali di sensibilità della reazione con produzione di falsi negativi.

Il controllo negativo consiste in un campione in cui la sequenza bersaglio manca. Esso serve per

evidenziare eventuali contaminazioni che potrebbero riferirsi sia all'estrazione del materiale

genomico, sia al momento di preparazione della PCR.

La scelta dei primer da utilizzare costituisce un aspetto essenziale per la buona riuscita della PCR.

Essi, infatti, devono potersi ibridare in maniera specifica ed efficiente alla sequenza d'interesse,

tralasciando quelle aspecifiche. La tipologia di primer da usare varia a seconda dello scopo della

PCR.

Nel caso di malattie infettive risulta conveniente ricorrere a primer che siano specie-specifici o che

possano efficacemente distinguere tra ceppi patogeni e non. Per la diagnosi di patologie genetiche si

può ricorrere, invece, a due strategie: primer che siano complementari a regioni adiacenti a quella in

cui si trova la mutazione da individuare oppure primer in cui uno dei due sia complementare alla

sequenza mutata. In quest'ultimo caso si avrà che, in assenza della mutazione, non si avrà alcun

prodotto d'amplificazione. Poiché la complementarietà dei primer rispetto alla sequenze bersaglio

può non essere assoluta si può ricorrere all'uso di primer contenenti alcuni nucleotidi non

complementari (per creare, ad esempio, siti di taglio per enzimi di restrizione) o primer degenerati

(cioè miscele di oligonucleotidi che variano tra loro per la presenza di differenti basi in punti

specifici). Questi ultimi consentono di poter identificare geni di cui sia nota solo la sequenza

proteica o geni omologhi tra diverse specie. Nell'allestimento di una PCR la distanza compresa tra i

due primer è alquanto flessibile e può andare dalle 100 alle 10000 paia di basi (anche se, in realtà,

l'efficienza dell'amplificazione diminuisce quando si superano le 3000 paia di basi). Per cercare di

ovviare a questo problema sono state costruite varianti della DNA polimerasi prive dell'attività

esonucleasica (che va dal 5' al 3'). La lunghezza d'un primer è, in genere, compresa tra le 20 e le 30

paia di basi e non dovrebbe essere inferiore alle 16 (al fine di non pregiudicare la specificità del

processo).

Grazie alle banche dati ed alle pubblicazioni scientifiche stanno diventando sempre più disponibili

le sequenze di DNA o di RNA necessarie per poter disegnare i primer da utilizzare nelle PCR.

Una volta ottenuta la sequenza d'interesse bisogna controllare che nel resto del genoma non vi siano

sequenze omologhe che possano portare alla produzione di falsi positivi e successivamente si può

iniziare a disegnare i primer tenendo presente alcune accortezze:

− il contenuto di GC dovrebbe essere compreso tra il 45 ed il 50%;

− i primer non dovrebbero contenere sequenze tra loro complementari oppure sequenze

ripetute invertite per evitare che si formino aggregati di primer (detti dimeri di primer) o

strutture a forcina.

La concentrazione con cui i primer vengono comunemente usati si aggira attorno ad 1 mM e si

ritiene che un simile quantitativo sia sufficiente per almeno 30 cicli d'amplificazione. Una

concentrazione di primer troppo elevata potrebbe portare all'amplificazione di sequenze non

specifiche, mentre, al contrario, una troppo scarsa presenza di primer rende la PCR inefficace. Per

allestire una PCR, si renderà, quindi, necessaria un'ottimizzazione della concentrazione dei primer,

tramite diluizioni scalari.

La concentrazione di magnesio è senza dubbio il fattore più critico di tutta la PCR. Questo

parametro deve essere fatto oggetto di una attenta procedura d'ottimizzazione in quanto può variare

anche se si utilizzano diversi primer per amplificare una medesima regione di DNA. La presenza di

magnesio condiziona l'attività della polimerasi, l'ibridizzazione dei primer ed aumenta la

temperatura cui il DNA stampo si denatura. Vista la grande importanza del magnesio, bisogna

prestare attenzione a che nella soluzione di reazione non sussista un'eccessiva quantità di agenti

chelanti (es: EDTA) o di gruppi negativamente carichi (es: gruppi fosfato) in quanto entrambi

possono catturare il magnesio presente rendendolo non disponibile. Per allestire una PCR, di

conseguenza, è bene allestire diverse miscele di reazione contenenti quantità progressivamente

scalari di magnesio che varino da un minimo di 0.05 mM ad un massimo di 5 mM (il più delle volte

si utilizza magnesio 1,5 mM).

Generalmente i nucleotidi vengono utilizzati alla concentrazione di 200 μM ciascuno. Un aumento

di questa concentrazione non porta ad un aumento dell'efficienza della reazione in quanto i gruppi

fosfato carichi negativamente possono legarsi al magnesio della miscela rendendolo meno

disponibile. I nucleotidi, in concentrazione superiore ai 200 μM, possono aumentare la percentuale

d'errore della polimerasi od addirittura inibirla qualora presenti in concentrazione millimolare.

Nei primi studi riguardanti la PCR veniva usata un frammento di DNA polimerasi di Escherichia

coli (detto frammento di Klenow) ottenuto tramite digestione enzimatica. Le temperature necessarie

per la denaturazione del DNA, sfortunatamente, disattivavano quest'enzima che doveva, così, essere

reinserito nella provetta dopo ogni fase di denaturazione. La successiva introduzione della Taq

polimerasi, termostabile, permise di risolvere quest'inconveniente piuttosto noioso. La Taq

polimerasi ha consentito di ottenere anche un miglioramento nella specificità della PCR in quanto

ha permesso l'uso di temperature di annealing e di allungamento più elevate rispetto a quelle

possibili con il frammento di Klenow, il che rende la reazione più stringente. Effettivamente la Taq

polimerasi presenta un picco d'attività enzimatica attorno ai 75-80 °C ed inoltre permette di

amplificare frammenti di lunghezza superiore alle 400 Kb (limite del frammento di Klenow), fino

ad un massimo di 10 Kb. La Taq polimerasi, a differenza d'altre polimerasi, presenta un'attività

esonucleasica 5'-3' ma non in direzione 3'-5'. In direzione 3'-5' è consentito alle polimerasi,

compreso il frammento di Klenow, di correggere eventuali errori (proof reading) dovuti ad

un'erronea incorporazione dei nucleotidi. Ciò fa sì che la Taq polimerasi presenti un tasso d'errore

di 2x10−5 nucleotidi, valore che comunque può variare modulando opportunamente alcuni parametri

quali:

− concentrazione dei nucleotidi;

− concentrazione del magnesio;

− temperatura di "melting";

− temperatura di annealing.

Tale tasso d'errore, fortunatamente, risulta ininfluente per le maggior parte delle applicazioni

successive, come, ad esempio, il sequenziamento o l'utilizzo di sonde specifiche. La ricerca,

comunque, si è volta a ricercare altre polimerasi con frequenza d'errore minore e con una più

elevata resistenza alle alte temperature. Ciò ha fatto sì che venissero messe in commercio altri

enzimi come quelli ottenuti per purificazione da Thermococcus litoralis, Pyrococcus furiosus o

Thermotoga maritima. La prima, infatti, associa un'elevata termoresistenza ad una maggior fedeltà

nella sintesi del filamento complementare mentre le altre presentano un'interessante attività di

correzione di bozze. Il frammento di Stoffel è una DNA polimerasi ottenuta eliminando i 289

aminoacidi della porzione N-terminale della Taq polimerasi. Ciò fa sì che l'enzima risultante sia

privo dell'attività esonucleasica 5'-3' e che abbia una maggior resistenza alle alte temperature (ha

infatti un'emivita di circa 20 minuti a 97,5 °C). Una tale caratteristica permette l'utilizzo di

temperature di denaturazione più elevate del solito e facilità nella sintesi di frammenti ricchi in

guanine e citosine che presentano una struttura secondaria alquanto eleborata. Un'altra caratteristica

favorevole consiste nell'avere un'attività ottimale in un intervallo di concentrazione di magnesio

ampio, compreso tra 2 e 10 mM. Ciò può facilitarne l'utilizzo in caso di PCR che vadano ad

amplificare più di un bersaglio (PCR multiplex). La DNA polimerasi, estratta da Thermus

thermophilus e successivamente prodotta per via ricombinante, presenta, oltre all'azione classica,

un'attività di trascrittasi inversa (DNA polimerasi RNA dipendente) che si manifesta in presenza di

cloruro di manganese ad una temperatura di circa 60 °C. La DNA polimerasi DNA dipendente si

attiva con l'aggiunta di cloruro di magnesio che va a chelare il manganese. Tale enzima, inoltre

sembra resistere bene ad eventuali componenti ematici in grado di inibire la Taq polimerasi, per cui

trova applicabilità nel campo della diagnostica di laboratorio in cui sia necessario utilizzare un

bersaglio ad RNA. In commercio si trova anche la AmpliTaq Gold DNA polimerasi che è in grado

di attivarsi gradualmente a seguito d'una esposizione a 95 °C per 10 minuti. Tale attivazione, che

rientra nel concetto delle PCR "hot start", permetta un aumento della sensibilità e specificità della

reazione. Risulta, infine, molto utile nelle PCR multiplex in quanto diminuisce l'aggancio aspecifico

dei primer e la formazione di dimeri. Anche la quantità d'enzima da utilizzare può essere un fattore

limitante l'accuratezza della PCR in quanto se la concentrazione è troppo bassa la resa

dell'amplificato è scarsa mentre se è troppo alta si possono generare dei prodotti aspecifici. Il più

delle volte si utilizza una quantità d'enzima variabile tra 1 e 5 unità per 100 μl. Generalmente i

quantitativi più elevati d'enzima vengono usati per amplificare materiale genetico complesso come

quello genomico.

Nella fase di denaturazione, come affermato precedentemente, deve avvenire la completa

separazione dei due filamenti di DNA. Si tratta di un momento importante in quanto una

denaturazione incompleta può pregiudicare l'efficienza dell'amplificazione. La denaturazione

avviene piuttosto rapidamente ma bisogna assicurarsi che la temperatura raggiunta sia omogenea in

tutta la provetta di reazione. Il più delle volte la temperatura utilizzata è di 94 °C per 30-60 secondi

ma bisogna considerare che vi sono molte variabili che possono richiedere un aggiustamento di tali

valori:

− volume di reazione;

− posizione della provetta all'interno del thermocycler;

− lunghezza e quantità di DNA stampo;

− contenuto in coppie GC (le coppie GC sono più stabili in quanto formano tra loro tre legami

idrogeno per cui ci vuole più energia per romperli; per ogni percento di GC la temperatura di

denaturazione deve aumentare di 0,4 °C);

− la soluzione di reazione e la sua forza ionica (la temperatura di denaturazione, infatti, deve

essere innalzata di 16,6 °C per ogni aumento di 10 volte della concentrazione dei cationi

monovalenti).

È da tenere presente che aumenti eccessivi di temperatura o protratti troppo a lungo possono

diminuire l'attività della DNA polimerasi che a 95 °C ha un tempo di emivita di 40 minuti. Per

evitare simili problematiche, si può ricorrere ad agenti (tipo formammide) che destabilizzano i ponti

idrogeno per cui la temperatura di denaturazione può essere diminuita. Nella fase di annealing, in

cui i primer si appaiano alle sequenze complementari del bersaglio, la temperatura da utilizzare, e la

sua durata, devono essere scelti considerando due aspetti opposti. Una temperatura più elevata,

infatti, aumenta la specificità della reazione ma ne può pregiudicare l'efficienza poiché favorisce la

separazione dei primer dal bersaglio (il valore della temperatura a cui si ha il 50% di transizione tra

stato a doppia ed a singola elica viene detto temperatura di melting o di fusione). Se la temperatura

viene abbassata, le condizioni diventano meno stringenti ma viene favorita la formazione di ibridi, e

quindi di amplificati, aspecifici. Una guida utile nel valutare la temperatura di annealing da adottare

può essere la composizione in coppie GC. Se queste sono poche, allora la temperatura può essere

inferiore ai 55 °C, altrimenti deve essere superiore.

Nella fase di prolungamento la temperatura da adottare è quella cui corrisponde la massima attività

enzimatica (ad esempio con la polimerasi Taq si utilizza una temperatura di 70-72 °C). Il periodo di

tempo in cui tale temperatura viene utilizzata varia a seconda della lunghezza del frammento da

amplificare (per la Taq polimerasi un minuto è sufficiente per frammenti di 2 Kb). In genere,

l'ultimo ciclo della reazione di amplificazione dura più a lungo al fine di poter ottenere prodotti che

siano completi il più possibile. Tale passo risulta estremamente importante in situazioni in cui i

prodotti di reazione debbano avere estremità ben definite, per poterli utilizzare, ad esempio, nel

sequenziamento o nel clonaggio.

Paradossalmente, il più grande problema della PCR deriva proprio dalla sua elevata sensibilità ed

efficienza. In effetti la reazione risulta molto sensibile alla presenza di materiale genetico

contaminante che si può trovare in differenti posti: strumentazione, operatore, ambiente esterno.

Una delle maggiori fonti di contaminazione consiste nell'apertura di provette contenenti materiale

amplificato (contaminazione da carry over) il quale, a seguito dell'apertura del recipiente, può

disperdersi nell'aria sotto forma di aerosol che potrebbe contaminare successive PCR.

Se si considera, in effetti, che in una PCR condotta in un volume di 100 μl si possono trovare fino a

1012 molecole di DNA, ciò significa che in 10 − 7 μl di soluzione si hanno 103 filamenti di DNA, il

che può costituire una pericolosa fonte di contaminanti. Il problema delle contaminazioni è tanto

maggiore quanto la sensibilità della PCR è elevata. Una PCR meno sensibile risulterà, ovviamente,

meno soggetta a contaminazioni ma necessiterà di una maggior presenza del proprio bersaglio per

poterlo amplificare. Un altro aspetto che deve essere considerato è la presenza di materiale

contaminante di origine ambientale o cellulare. Volendo, ad esempio, amplificare materiale

genomico umano, vi sarà la possibilità che lo stesso operatore sia una fonte di contaminazione (per

esempio per perdita di frammenti di cute che si desquamano o per il rilascio di goccioline di saliva).

Avendo a che fare con microorganismi vi può essere la possibilità che essi crescano in vicinanza ai

luoghi in cui la PCR viene preparata. È anche possibile la contaminazione crociata a partire dal

materiale utilizzato come controllo positivo il quale potrebbe andarsi a depositare nelle provette dei

campioni da testare. Esiste, infine un'altra possibilità di contaminazione che si può avere durante le

procedure di rilevazione del prodotto della PCR (ad esempio su gel d'agarosio per la corsa

elettroforetica). In questo caso è possibile che materiale di un campione possa aggiungersi in

piccola quantità ad un altro con la possibilità di un risultato falsato. Di fronte ad un problema così

importante come quello delle contaminazioni (si pensi soprattutto al campo della diagnostica) è

opportuno che vangano intrapresi degli accorgimenti idonei a minimizzare tale rischio.

È assolutamente indispensabile che l'area di preparazione della miscela della reazione sia ben

distinta da quella in cui i campioni vengono inoculati e da quella in cui vengono analizzati. Ciò vale

anche per tutta la strumentazione da utilizzarsi. Il fine di ciò consiste nell'evitare che eventuale

materiale

genomico

possa

contaminare

la

soluzione

mentre

viene

preparata.

Tutti i reagenti della PCR dovrebbero venir suddivisi in aliquote piuttosto piccole in maniera tale da

evitare che una provetta venga aperta e chiusa un numero troppo elevato di volte. In caso di

presenza di materiale contaminante, poi, non sarà necessario buttare tutto quanto il reagente

considerato inquinato ma solo l'aliquota di esso che è stata utilizzata. I reagenti, inoltre, dovrebbero

essere conservati in aree dove non sono presenti prodotti di altre PCR od eventuale DNA estratto.

Le pipette utilizzate nei laboratori costituiscono una delle maggiori fonti di contaminazione in

quanto, durante la fase d'aspirazione d'una soluzione contenente DNA, possono creare degli

aereosol che si vanno a depositare sulla punta e che possono successivamente andare ad inquinare

altri campioni (specie i controlli negativi). Per ovviare a questa problematica è bene utilizzare

puntali dotati di filtro o pipette ad espulsione positiva. Un altro accorgimento utile da usare consiste

nell'utilizzo di pipette differenti per la preparazione della miscela di reazione e per l'inoculo del

DNA.

Tutte queste misure vanno, ovviamente, inserite in un contesto generale di buona pratica

laboratoristica che dovrebbe prevedere, tra l'altro: il cambio frequente dei guanti, la pulizia accurata

di tutte le superfici e strumentazioni e la chiusura di tutte le provette subito dopo il loro utilizzo.

La PCR viene utilizzata in tutte quelle situazioni in cui bisogna amplificare un quantitativo di DNA

fino a livelli utili per analisi successive. I campi di applicazione sono enormi. La tecnica viene

sfruttata, per esempio, in medicina per la diagnostica microbiologica o per l'evidenziazione di

cellule tumorali, in tumori liquidi, quando esse sono troppo poche per essere evidenziate da altre

metodiche (malattia minima residua). Estremamente utile è l'uso della PCR in medicina legale. In

biologia la PCR viene usata per le analisi di paleontologia e di antropologia molecolare ed in

numerosi campi dell'ingegneria genetica. Fondamentale è poi il suo utilizzo per lo studio del

genoma di organismi non coltivabili, quali numerosi batteri e protisti, e per lo studio di popolazioni

in ecologia. Le diverse gradazioni di specificità dei primer integrate alla diversa efficienza con cui

essi si legano all'amplificato a seconda della temperatura garantiscono a questa tecnica una

straordinaria flessibilità per studi a tutti i diversi livelli tassonomici.

SINTESI E PURIFICAZIONE DELLA FIBULINA­5 RICOMBINANTE La proteina ricombinante viene espressa da EBNA 293, cellule transfettate. Per trasfezione si

intende il processo di introduzione di materiale biologico esogeno in cellule eucariotiche e nella

gran parte dei casi di mammifero. È più frequente l'inserimento di materiale genetico, tra cui

solitamente DNA e siRNA, ma, in generale, possono essere trasfettate anche proteine.

Le cellule transfettate con FBNL-5 producono fibulina-5, che viene poi riversata nel materiale

sierico di incubazione delle cellule. I polipeptidi sono stati purificati tramite cromatografia per

affinità con il nichel.

EBNA 293 Si tratta di cellule di rene fetale umano, nelle quali è stato transfettato il gene FBNL-5, complessato

con EBNA-1, un gene del virus Epstein Barr. Il gene EBNA-1 è responsabile della replicazione del

virus. Più precisamente, la sequenza di origine di replicazione di EBNA-1, ori-P, è stata unita al

gene FBNL-5. In questo modo le cellule esprimono costitutivamente il gene e producono la relativa

proteina, che poi viene esocitata all’esterno, nel siero di coltura.

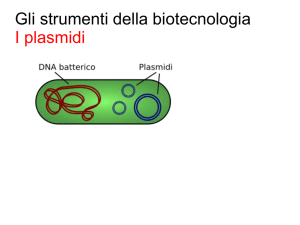

VETTORE Nell'ambito delle biotecnologie ci si riferisce al termine vettore per indicare un segmento di DNA,

solitamente di dimensioni ridotte, che può trasportare sequenze di interesse. Attraverso tecniche di

subclonaggio, infatti, un vettore può fungere da veicolo molecolare per segmenti di DNA che

occorre esprimere (un fine comune è quello di amplificare il segmento) all'interno di una cellula

ospite.

Spesso derivati da plasmidi, piccole molecole di DNA circolare a doppio filamento presenti

naturalmente nei citosol batterici, i vettori contengono solitamente:

1. un'origine di replicazione compatibile con l'organismo ospite, in modo da permettere al

vettore di replicarsi attraverso il replisoma dell'organismo;

2. uno o più marker di selezione, che permette di selezionare dall'esterno le cellule contenenti

il vettore (ad esempio regioni che conferiscono resistenza ad antibiotici e permettono di

selezionare le cellule);

3. una regione detta multi-cloning site (MCS), presso cui è possibile inserire gli specifici

segmenti di interesse attraverso l'utilizzo di enzimi di restrizione.

I vettori legati ai plasmidi permettono l'inserimento di segmenti di dimensioni ristrette (poche

migliaia di paia di basi). Esistono diversi altri tipi di vettore non derivati da plasmidi, in grado di

trasportare regioni di DNA molto più ampie.

MALLS­MULTIANGLE LASER LIGHT SCATTERING MALLS è un sistema di misurazione atto a calcolare l’intensità della luce riflessa da ogni angolo di

una struttura microscopica. Il calcolo si basa sull’intensità della luce misurata e l’efficienza del

rilevatore di notare la più minima variazione. Raccolti tutta una serie di dati, viene proposto un

modello che permette approssimativamente di calcolare l’intensità della luce all’angolo zero.

L’angolo zero è messo poi in correlazione con la massa molare. Nel lavoro la sorgente di luce è un

laser che emette onde di 688 nm. Dal comportamento del raggio in soluzione si è poi riusciti a

determinare la massa della proteina.

DETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA DELLA FIBULINA 5 Una volta identificata la forma, si è passati a stabilire il peso del monomero e del dimero della

fibulina. Tramite un apposito microscopio e ricorrendo a particolari metodiche, come l’analisi di

Fourier, si è poi potuto ricostruire l’immagine 3D della molecola.

DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETA’ IDRODINAMICHE Tramite appositi software, si è riusciti a calcolare la massa, che è di 49,779 Da, il peso specifico

(0,7085 ml/g) e il grado di idratazione (0,3802 g di acqua/ g di proteina). Utilizzando la MALLS si

è ottenuto il peso della fibulina coniugata con la catena di carboidrati, tipica delle proteine che

vengono esocitate fuori dalla cellula. La massa della proteina, “in vivo” è di 51,620 Da,

leggermente superiore al valore ottenuto precedentemente. Inoltre sono state determinate alcuni

parametri che regolano l’equilibrio tra monomero e dimero, inoltre è stato stabilito che la

dimerizzazione è anche calcio-dipendente.

COMMENTI La complessità delle tecniche adottate non deve stupire, in quanto è molto difficile determinare la