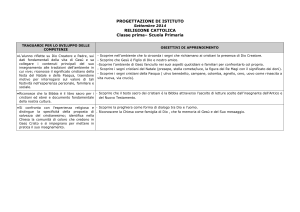

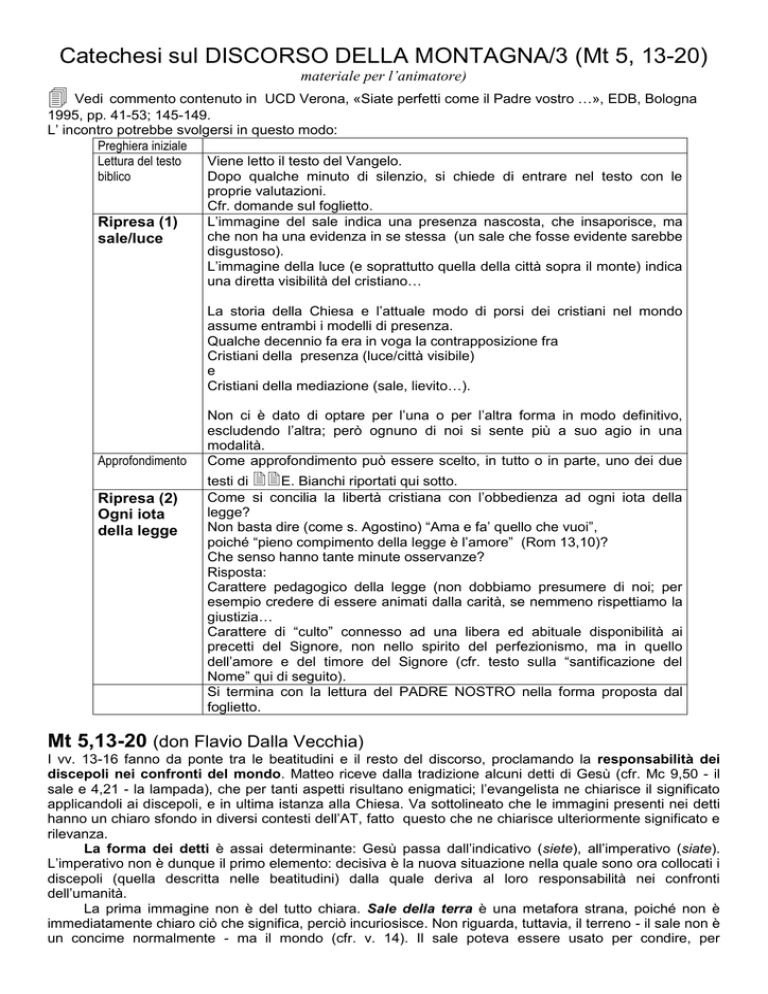

Catechesi sul DISCORSO DELLA MONTAGNA/3 (Mt 5, 13-20)

materiale per l’animatore)

Vedi commento contenuto in

UCD Verona, «Siate perfetti come il Padre vostro …», EDB, Bologna

1995, pp. 41-53; 145-149.

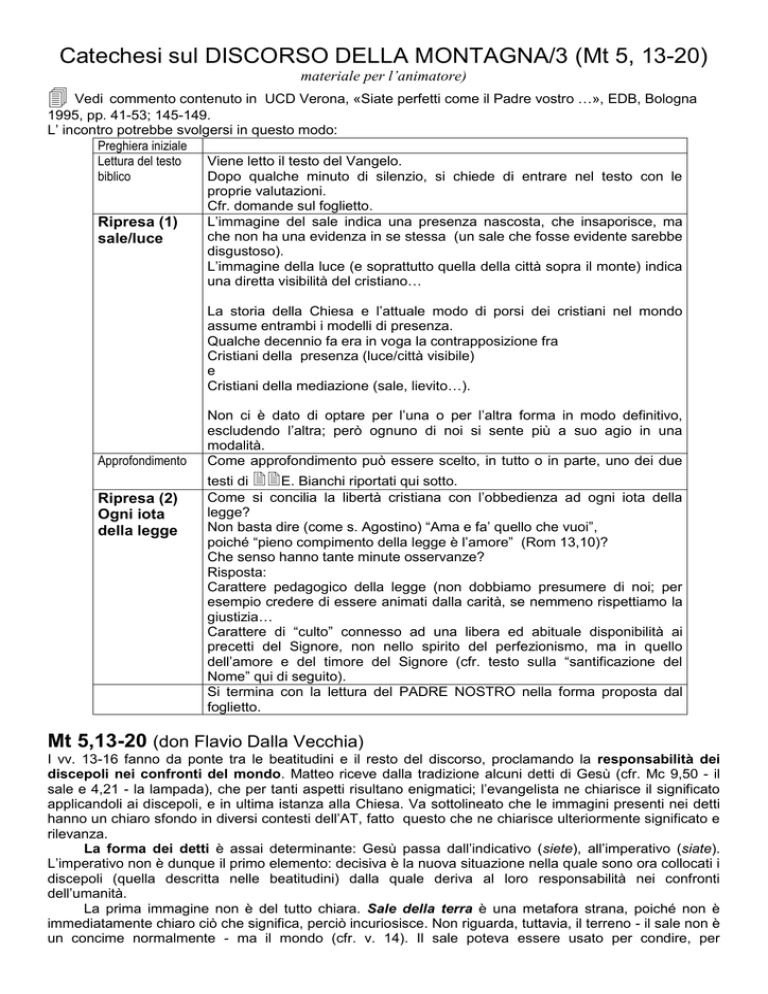

L’ incontro potrebbe svolgersi in questo modo:

Preghiera iniziale

Lettura del testo

Viene letto il testo del Vangelo.

biblico

Dopo qualche minuto di silenzio, si chiede di entrare nel testo con le

proprie valutazioni.

Cfr. domande sul foglietto.

L’immagine del sale indica una presenza nascosta, che insaporisce, ma

Ripresa (1)

che non ha una evidenza in se stessa (un sale che fosse evidente sarebbe

sale/luce

disgustoso).

L’immagine della luce (e soprattutto quella della città sopra il monte) indica

una diretta visibilità del cristiano…

La storia della Chiesa e l’attuale modo di porsi dei cristiani nel mondo

assume entrambi i modelli di presenza.

Qualche decennio fa era in voga la contrapposizione fra

Cristiani della presenza (luce/città visibile)

e

Cristiani della mediazione (sale, lievito…).

Approfondimento

Ripresa (2)

Ogni iota

della legge

Non ci è dato di optare per l’una o per l’altra forma in modo definitivo,

escludendo l’altra; però ognuno di noi si sente più a suo agio in una

modalità.

Come approfondimento può essere scelto, in tutto o in parte, uno dei due

testi di E. Bianchi riportati qui sotto.

Come si concilia la libertà cristiana con l’obbedienza ad ogni iota della

legge?

Non basta dire (come s. Agostino) “Ama e fa’ quello che vuoi”,

poiché “pieno compimento della legge è l’amore” (Rom 13,10)?

Che senso hanno tante minute osservanze?

Risposta:

Carattere pedagogico della legge (non dobbiamo presumere di noi; per

esempio credere di essere animati dalla carità, se nemmeno rispettiamo la

giustizia…

Carattere di “culto” connesso ad una libera ed abituale disponibilità ai

precetti del Signore, non nello spirito del perfezionismo, ma in quello

dell’amore e del timore del Signore (cfr. testo sulla “santificazione del

Nome” qui di seguito).

Si termina con la lettura del PADRE NOSTRO nella forma proposta dal

foglietto.

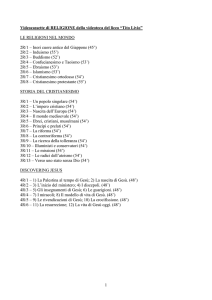

Mt 5,13-20 (don Flavio Dalla Vecchia)

I vv. 13-16 fanno da ponte tra le beatitudini e il resto del discorso, proclamando la responsabilità dei

discepoli nei confronti del mondo. Matteo riceve dalla tradizione alcuni detti di Gesù (cfr. Mc 9,50 - il

sale e 4,21 - la lampada), che per tanti aspetti risultano enigmatici; l’evangelista ne chiarisce il significato

applicandoli ai discepoli, e in ultima istanza alla Chiesa. Va sottolineato che le immagini presenti nei detti

hanno un chiaro sfondo in diversi contesti dell’AT, fatto questo che ne chiarisce ulteriormente significato e

rilevanza.

La forma dei detti è assai determinante: Gesù passa dall’indicativo (siete), all’imperativo (siate).

L’imperativo non è dunque il primo elemento: decisiva è la nuova situazione nella quale sono ora collocati i

discepoli (quella descritta nelle beatitudini) dalla quale deriva al loro responsabilità nei confronti

dell’umanità.

La prima immagine non è del tutto chiara. Sale della terra è una metafora strana, poiché non è

immediatamente chiaro ciò che significa, perciò incuriosisce. Non riguarda, tuttavia, il terreno - il sale non è

un concime normalmente - ma il mondo (cfr. v. 14). Il sale poteva essere usato per condire, per

conservare, per purificare. La storia della ricezione mostra che varie sono state le linee interpretative: con

sale è stata intesa la saggezza dei discepoli (cf. rito del battesimo), la loro predicazione, la disponibilità al

sacrificio o al cambiamento di vita. La notazione che il sale potrebbe perdere il sapore (più propriamente

diventare sciocco) induce a preferire l’uso del sale per condire; ma il peso cade sull’essere gettato! Il sale

non è sale per se stesso, ma condimento per il cibo; così i discepoli non sono qui per se stessi ma per la

terra. Così dichiara Gb 6,6: Si mangia forse un cibo insipido, senza sale? O che gusto c’è nell'acqua di

malva? Dunque il compito dei discepoli è dare sapore, ma non va trascurata la funzione del sale di

preservare. Si tratta di dare sapore e quindi di dare senso alla vita, ma anche di conservarne i valori

preservandola dal pericolo di deteriorarsi. L’immagine invita inoltre a tener presente che il sale nella realtà

non è qualcosa di separato da ciò a cui dà sapore: dare senso non è dunque creare un mondo alternativo

al presente, ma dare gusto a questo.

L’immagine della luce richiama numerosi riferimenti nell’AT, ma anche nel NT. Dio è luce, ma

anche la legge (cfr. Sap 18,4), il popolo, Gerusalemme, il servo del Signore (cfr. Is 42,6; 49,6), la sapienza

e infine Gesù (cfr. Gv 8,12). Illuminati dalla luce che è Cristo (cfr. Mt 4,16), i discepoli diventano a loro volta

luce per l’umanità. Mentre il sale sembra sparire nell’amalgama dei cibi, la luce richiama l’idea di una

presenza permanente, resta sempre presente, ma come ciò che fa risaltare le cose che illumina. I discepoli

nel vivere la loro identità sono luce, danno gusto e senso all’umanità. Come non si mette la lampada in un

vaso (il moggio è un’unità di misura - 8,75 litri - ma anche un recipiente), così i discepoli, come

Gerusalemme nell’AT, sono una città collocata sul monte. In tal modo la metafora mette al centro la

visibilità. Il v. 16 rappresenta poi la chiave riassuntiva di tutte queste affermazioni, sottolineando che

testimonianza è connaturata all’essere Chiesa: non si può dunque essere discepoli senza essere

missionari. Ciò però che deve risaltare sono le opere buone, cioè lo stile di vita realizzato secondo le

beatitudini (e secondo le successive antitesi), per glorificare il Padre. La vita dei discepoli diventa in tal

modo trasparenza della realtà di Dio, per cui Dio sarà glorificato attraverso la loro umanità. Come il

discepolato significa il compimento dei comandamenti di Gesù, così anche nella predicazione la vita dei

cristiani occupa un posto determinante.

Nei vv. 17-20 incontriamo quattro detti singoli (loghia), l’ultimo dei quali potrebbe valere da titolo o da

ricapitolazione anticipata delle antitesi successive. A dire il vero, i vv.17-19 non sono direttamente collegati

alle antitesi: trattano della validità della legge, non della giustizia dei discepoli; ma collocando questi

versetti all’inizio della sezione principale del discorso, Mt indica chiaramente che essi rivestono per lui

un’importanza fondamentale. Qui è in discussione il rapporto con la legge mosaica (Torah) e perciò con il

giudaismo, anche se l’interpretazione è stata sempre controversa.

Nel v. 17, Mt non pensa al compimento delle profezie della legge e dei profeti; nel contesto il detto si

applica a Gesù che compie gli insegnamenti di legge e profeti. Ma che significano abolire e compiere? Li si

può riferire all’insegnamento di Gesù o alla sua vita: in entrambi i casi risultano comunque ambigui e

ammettono diverse sfumature interpretative. Dal significato dei due verbi è tutt’al più possibile pensare a

un compimento della legge grazie all’obbedienza di Gesù; ma il contesto seguente consente anche di

pensare al suo insegnamento, sebbene in Mt si noti una precedenza data alla prassi. Il verbo compiere ha

in Mt un riferimento esclusivamente cristologico (riferito alla missione di Cristo). Il detto del v.17, introdotto

con sono venuto, è in linea con passi in cui si tratta dell’invito tutto speciale di Gesù a compiere la volontà

del Padre.

In tale chiave di lettura, i vv. 18-19 non fanno che trarre le conseguenze del v. 17. Nei vv.17-19, Mt

ha accolto una tradizione giudeo-cristiana che pretende l’osservanza di tutti i singoli comandamenti ed

esclude una critica concreta ai comandamenti della Torah. Quale differenza vi è allora tra la comunità

matteana e il giudaismo? Per Mt - a partire da Gesù - è in linea di principio chiaro che il comandamento

dell’amore rappresenta il comandamento principale, mentre i comandamenti rituali sono iota e apice, però i

comandamenti rituali sono pur sempre parti della legge che Gesù adempie nella sua totalità.

Nel v. 20 ritorna di nuovo al centro il comportamento umano, esplicitato nelle antitesi. Appunto tale

esplicitazione chiarisce che la maggiore giustizia non pone l’accento sulla quantità, ma soprattutto sulla

qualità (il comandamento dell’amore).

«I detti riguardanti la permanente validità della Torah come interpretata da Gesù (5,17-20) servono a

ribadire l’idea del rapporto organico tra il giudaismo e il cristianesimo matteano. Ci ricordano che almeno

alcuni cristiani della fine del primo secolo dopo Cristo non vedevano nessuna contraddizione nel seguire

sia la Torah che gli insegnamenti di Gesù. Questo fatto dovrebbe servire a prevenire qualsiasi insensato

attacco al “legalismo ebraico” [... Questo comporta] il rispetto per lo sfondo ebraico e per l’ambientazione in

cui questi testi hanno avuto origine» (D.J. Harrington).

Perchè il sale cristiano non perda sapore

(Enzo Bianchi)

La Stampa, 15 giugno 2008

Nel faticoso procedere del dibattito sulla presenza dei cristiani nella società, sulla loro influenza e visibilità

e sulla laicità delle istituzioni si avverte a volte il rischio di un fraintendimento delle rispettive posizioni,

una precomprensione di alcuni termini o l’applicazione al linguaggio dell’altro di schemi mentali che non

gli appartengono. Sono le normali difficoltà di un dialogo che non sia semplice sovrapporsi di due

monologhi, ma perché questo rischio congenito non trasformi il dibattito in un dialogo tra sordi è necessario

l’ascolto di ciò che l’altro dice e di come si definisce, la volontà di capire in profondità anche al di là delle

espressioni usate, lo sguardo capace di abbracciare ambiti e periodi storici più ampi del contingente: l’arte

del dialogo è ben altra cosa della retorica raffinata.

Sono difficoltà di questo tipo che mi paiono affiorare con particolare frequenza quando si riflette sulle

immagini di “Chiesa” presenti nel vissuto e nell’immaginario della realtà italiana e che finiscono troppo

spesso per essere contrapposte. Non mi riferisco tanto alla sbrigativa identificazione che i media

normalmente fanno tra “Chiesa” e “gerarchia” o parti di essa, né intendo affrontare qui il pur importante

argomento del ruolo del “laicato” all’interno della Chiesa cattolica, penso invece a un’ambiguità che

ricompare sovente quando la lettura dell’impatto del cristianesimo nella nostra società evoca le esigenze

radicali del vangelo. Non manca infatti chi, al solo sentirle nominare, le cataloga come pretese elitarie che si

contrapporrebbero a una “buona notizia” alla portata di tutti. Ora, fin dal suo primo apparire storico e dalla

sua rapida diffusione, il messaggio cristiano non è mai stato riservato a un’élite, né intellettuale né

economica. Questo però non significa che non sia possibile una riflessione sulla qualità della testimonianza

resa dai cristiani, sulla loro coerenza con le parole e le azioni di colui che confessano come loro Signore.

Così come dovrebbero esistere dei modi più articolati di quelli desumibili dalle anagrafi parrocchiali per i

battesimi e i matrimoni per “contare” e “pesare” i cristiani e il loro contributo all’edificazione di una casa

comune.

Quando mi accade di proseguire le mie riflessioni sulla “differenza cristiana” che deve essere visibile e

leggibile nell’oggi della storia per non appiattirsi sulla mentalità mondana dominante, avverto reazioni di

chi ritiene che quanti la pensano come me auspichino una Chiesa di puri e duri, una ristretta cerchia di

iniziati che guarda dall’alto in basso la quotidianità della vita nelle parrocchie e nei gruppi ecclesiali o che

ignora la portata di certi eventi di massa, quasi che ci si compiacesse della situazione oggettiva di minoranza

in cui i cristiani si sono venuti a trovare ormai anche in Italia. Ora, non vi è nulla da rallegrarsi nel fatto che

solo un quinto di quanti si dichiarano cattolici ha un legame reale e non sporadico con la comunità cristiana

e la sua vita liturgica, ma non serve nemmeno vantare le cifre più incoraggianti per una lettura approfondita

dell’impatto che il vangelo e la concreta comunità cristiana hanno oggi nella nostra società.

Benedetto XVI non cessa di parlare di “chiamata radicale del vangelo”, di “esigenze radicali della sequela”,

di “coerenza tra vissuto e fede” come caratteri distintivi della comunità cristiana che, anche in condizioni di

minoranza, resta così testimone di Cristo e capace di evangelizzare proprio attraverso la “differenza

cristiana”. Sì, essere “sale della terra”, come Gesù ha definito i suoi discepoli, non significa considerarsi

migliori degli altri, tenersi lontani dalle espressioni più popolari della fede, diffidare del comune sentire di

quanti vivono come meglio possono la coerenza con il proprio battesimo; significa, al contrario, sapersi e

riconoscersi “peccatori come i nostri padri”, bisognosi di concreta e quotidiana misericordia anche da parte

dei propri fratelli nella fede. Ma vuol dire anche non accontentarsi di un cristianesimo “minimo”, richiedere

e favorire scelte coerenti con una vita cristiana il più possibile fedele al messaggio evangelico: quanti di noi

non hanno conosciuto uomini e donne estremamente semplici, con scarsissimi strumenti culturali, eppure

capaci di gesti e scelte quotidiane esemplarmente conformi alla fede professata?

Ben altra cosa – questa straordinaria ordinarietà del vangelo vissuto giorno dopo giorno, con serenità e

serietà – dall’attraente modello di una religione forte, incarnato in minoranze attive ed efficaci, capaci di

assicurare identità e visibilità per il peso specifico che riescono ad assumere. La testimonianza della fede

cristiana deve essere abitata da una esigente dinamica spirituale, da una tensione a caro prezzo verso i

principi evangelici fondamentali: solo così sarà capace anche di scuotere l’assuefazione a stili di vita che,

pur diffusissimi e pertanto considerati “normali”, contraddicono le istanze cristiane più autentiche. Senza

questa vigilanza, senza il discernimento tra ciò che è bene e ciò che è male per me, per gli altri, per

l’insieme della convivenza, i cristiani corrono il rischio di divenire sale che perde il suo sapore, di

contraddire quel “tra voi non è così” che Gesù rivolse ai suoi discepoli mettendoli in guardia dall’agire

come “coloro che sono ritenuti i capi delle nazioni”.

Percorso esigente, certo, ma non elitario; percorso che rende possibile la complementarietà di due esigenze

fondamentali per il cristiano, oggi come sempre: l’ascolto della volontà di Dio manifestata nella sua Parola e

nella persona di Gesù di Nazaret e, d’altro lato, l’ascolto dei propri fratelli e sorelle in umanità; percorso

non agevole, ma capace di dare e ridare senso alla propria e alle altrui esistenze e, di conseguenza, di

contribuire a una vita in comune qualitativamente più umana.

Il vero cristiano sa comunicare la gioia

da E. Bianchi, La differenza cristiana, Einaudi, Torino 2006.

Nel nostro orizzonte ci sono oggi due fenomeni con cui l'evangelizzazione si trova a fare i conti:

l'indifferentismo della maggior parte degli uomini delle nostre società post-cristiane e il pluralismo religioso,

dovuto soprattutto alle migrazioni di credenti di altre religioni nel nostro continente. Entrambi mettono in

crisi non solo le forme e i modi, ma la stessa plausibilità dell'evangelizzazione: sono fenomeni dolorosi per

la coscienza credente perché non la contestano frontalmente, non la combattono apertamente, ma

affermano, con il loro stesso esserci, che il cristianesimo può essere insignificante e che si può vivere bene

anche senza di esso. L'indifferenza religiosa pone la Chiesa di fronte allo spettro della propria possibile

insignificanza e inutilità, mentre il pluralismo religioso fa intravedere al cristianesimo la possibilità di doversi

considerare una proposta tra le altre, senza titoli di superiorità né, tanto meno, di assolutezza.

L'indifferenza di chi è deluso dalla fine delle ideologie, l'indifferenza di ex credenti frustrati nella loro attesa

di un rinnovamento ecclesiale, l'indifferenza dell'homo technologicus convinto di poter dominare tutto

attraverso la tecnica appare ai cristiani come enigmatica e grande nemica. Eppure, li stimola a porsi

domande salutari: perché il cristianesimo ha cessato di essere interessante agli occhi di molti? E i cristiani,

sono essi stessi davvero «evangelizzati», così da poter essere efficaci «evangelizzatori»? Sanno davvero

esprimere e comunicare la loro peculiarità, la loro «differenza»? Non dimentichiamo che l'indifferenza

cresce man mano che scompare la differenza! Del resto, il cristianesimo è un'offerta, non un'imposizione, e

non pretende di avere il monopolio della felicità, ma afferma di trovarla nella vita secondo Gesù Cristo. Il

fatto che vi siano degli atei, allora, non fa che rafforzare la scelta di libertà che sta alla base di una vita

cristiana. Il problema serio, se mai, è che non siano i cristiani stessi e le chiese a produrre atei con i loro

atteggiamenti disumani e intolleranti, con la pratica dell'autosufficienza e del non ascolto.

Quanto al pluralismo religioso, occorre non essere astratti: non si incontra mai l'islam o una religione, bensì

uomini e donne che appartengono a determinate tradizioni religiose e per i quali questa appartenenza è un

aspetto di un'identità molteplice e non monolitica. In questo «camminare accanto», in questo vivere gli uni

a fianco degli altri, i cristiani non devono imboccare vie apologetiche né assumere atteggiamenti difensivi

o, peggio ancora, aggressivi, ma devono saper creare spazi di vita e di accoglienza in vista

dell'edificazione di una polis non semplicemente multiculturale e multireligiosa ma interculturale e

interreligiosa. Qui più che mai i cristiani sono chiamati a creare spazi comunitari a partire dalla loro capacità di essere uomini e donne di comunione e a rendere le loro chiese autentiche «case e scuole di

comunione» per tutti gli uomini. Il cammino di evangelizzazione richiede conoscenza dell'altro e della sua

fede, capacità «pentecostale» di parlare la lingua dell'altro, di farsi prossimo in senso evangelico di chi si è

fatto vicino a noi fisicamente, mostrando così di credere nell'unico Padre e di riconoscere la fraternità universale. Di fronte all'altro per lingua, etnia, religione, cultura, usi alimentari e medici, prima di evangelizzare

occorre imparare l'alfabeto con cui rivolgersi a lui, manifestando concretamente una vicinanza e una

simpatia «cordiali». Solo in questo modo si potrà «costruire una casa comune per l'umanità nella quale Dio

possa vivere».

Oggi ai cristiani è chiesto di non venir meno al loro compito di annunciare il vangelo, ma questo annuncio

non può essere disgiunto da una buona comunicazione, un comportamento limpido, una pratica cordiale

dell'ascolto, del confronto e dell'alterità. Sì, l'annuncio cristiano non deve avvenire a ogni costo, né

attraverso forme arroganti, né con un'ostentazione di certezze che mortificano o con splendori di verità che

abbagliano. Infatti, come ricordava già Ignazio di Antiochia all'inizio del II secolo: «il cristianesimo è opera

di grandezza, non di persuasione».

Paolo VI ha più volte chiesto alla Chiesa, in vista dell'evangelizzazione, di «farsi dialogo, conversazione, di

guardare con immensa simpatia al mondo perché, se anche il mondo sembra estraneo al cristianesimo, la

Chiesa non può sentirsi estranea al mondo, qualunque sia l'atteggiamento del mondo verso la Chiesa».

Ecco perché occorre innanzitutto che i cristiani siano loro stessi «evangelizzati», discepoli alla sequela del

Signore piuttosto che militanti improvvisati: così sapranno mostrare la «differenza» cristiana. I cristiani non

cerchino visibilità a ogni costo, non rincorrano la sovraesposizione per evangelizzare, non si servano di

strumenti forti di potere ma, custodendo con massima cura, quasi con gelosia, la Parola cristiana, sappiano

innanzi tutto essere testimoni di quel Gesù che ha raccontato Dio agli uomini con la sua vita umana.

Il primo mezzo di evangelizzazione resta la testimonianza quotidiana di una vita autenticamente

cristiana, una vita fedele al Signore, una vita segnata da libertà, gratuità, giustizia, condivisione, pace, una

vita giustificata dalle ragioni della speranza. Questa vita improntata a quella di Gesù potrà suscitare

interrogativi, far nascere domande, così che ai cristiani verrà chiesto di «rendere conto della speranza che

li abita» e della fonte del loro comportamento. Per questo servono uomini e donne che narrino con la loro

esistenza stessa che la vita cristiana è «buona»: quale segno più grande di una vita abitata dalla carità, dal

fare il bene, dall'amore gratuito che giunge ad abbracciare anche il nemico, una vita di servizio tra gli

uomini, soprattutto i più poveri, gli ultimi, le vittime della storia? Teofilo di Antiochia, un vescovo del II

secolo, ai pagani che gli chiedevano «mostrami il tuo Dio», ribaltava la domanda: «mostrami il tuo uomo e

io ti mostrerò il tuo Dio», mostrami la tua umanità e noi cristiani, attraverso la nostra umanità, vi diremo chi

è il nostro Dio. I cristiani del XXI secolo possono dire questo? Sanno mostrare una fede che plasma la loro

vita a imitazione di quella di Gesù, fino a far apparire in essi la differenza cristiana? La loro vita propone

una forma di uomo, un modo umano di vivere che racconti Dio, attraverso Gesù Cristo?

Nella lotta di Gesù contro ciò che è inumano, nella lotta dell'amore, c'è stato spazio anche per un'esistenza

umanamente bella, arricchita dalla gioia dell'amicizia, circondata dall'armonia della creazione e illuminata

da uno sguardo di amore su tutte le realtà più concrete di un'esistenza umana. Perché anche le gioie e le

fatiche che il cristiano incontra ogni giorno diventino eventi di bellezza occorre una vita capace di cogliere

sinfonicamente la propria esistenza assieme a quella degli altri e del creato intero.

Così, la vita del cristiano che vuole annunciare Gesù come «uomo secondo Dio» sarà anche, a imitazione

di quella del suo Signore, una vita felice, beata. Certo, non in senso mondano e banale, ma felice nel

senso vero, profondo, perché la felicità è la risposta alla ricerca di senso. Tale dovrebbe essere la vita

cristiana: liberata dagli idoli alienanti come dalle comprensioni svianti della religione, contrassegnata dalla

speranza e dalla bellezza.

LA SANTIFICAZIONE DEL NOME

I vocaboli del linguaggio cristiano "martire" e

"martirio" risalgono, come è noto, alla parola greca

che indica testimone e testimonianza. Ciò non

accade nell'ebraismo: la parola ‘ed designa il

testimone, non il martire. In ebraico c'è invece una

coppia di espressioni opposte, e correlate anche

concettualmente, qiddush ha-Shem e chillul haShem, che alla lettera significano "santificazione

del Nome [di Dio]" e "profanazione del Nome",

entrambe di origine biblica.

Come si santifica il Nome di Dio? Con la preghiera,

con la condotta, con il martirio; così come si

profana il Nome di Dio con l'immoralità e

"calpestando come la polvere della terra la testa

dei poveri" (Am 2,7).

Questa diversità semantica rispetto al lessico

cristiano ha una sua ragione teologica: il martire

cristiano è colui che muore per testimoniare la sua

fede, il martire ebreo è colui che muore per non

venir meno alla volontà di Dio espressa nei

precetti: "è scritto (Es 20,6): 'Coloro che amano e

osservano i miei comandamenti'. Rabbi Natan

disse: 'Questi sono i figli d'Israele che hanno dato

la loro vita per i precetti'. 'Perché sei condotto alla

decapitazione?'. 'Perché ho circonciso mio figlio

affinché fosse un figlio d'Israele'. 'E perché sei

condotto a essere arso?'. 'Perché ho letto la Torà'.

'E perché sei condotto a essere crocifisso?'.

'Perché ho mangiato pane azzimo'. 'E perché sei

flagellato?'. 'Perché ho portato il lulav [mazzo di

palma, mirto e salice usato nella festa delle

Capanne]. Queste piaghe mi hanno fatto amare dal

Padre mio che è nei cieli"' (Mekhilta', Bachodesh

6).

Di fatto, anche questo tipo di martirio è incluso

nella concezione cristiana: basti pensare ai sette

fratelli Maccabei, alla loro madre Anna (il suo nome

è nelle fonti talmudiche), al vecchio Eleazaro, tutti

personaggi del Il libro dei Maccabei (che si trova

solo nella Bibbia cattolica e ortodossa), morti per

non violare le leggi della kasherut, dei cibi puri e

impuri, che - ironia del canone! - sono tra le leggi

rituali ebraiche più spesso disprezzate dai cristiani.

La coscienza di questi martiri è bene espressa dal

racconto talmudico, leggermente diverso nelle

motivazioni (i sette fratelli rifiutano l'idolatria):

"Quando lo presero [l'ultimo fratello] per ucciderlo,

sua madre disse: 'Datemelo ché lo possa baciare

un momento'. Allora gli disse: 'Figlio mio, va' e di'

ad Abramo vostro padre: Tu hai eretto un altare, io

ho eretto sette altari'. Poi salì sul tetto, si gettò giù

e morì. E una voce celeste disse: 'Madre gioiosa di

figli!' (Sal 113,9)" (bGhittin 57b).

Se all'origine del martirio ebraico sta l'ubbidienza e

all'origine del martirio cristiano la fede, non

bisogna, come appunto mostrano gli esempi citati,

farne due categorie separate. Il tema della

testimonianza gioca un ruolo fondamentale nella

"santificazione del Nome", come appare anche

dalla normativa stabilita in proposito dal sinodo

rabbinico di Lod o Lidda (Il sec. e.v.). Allora,

partendo dal principio che "un uomo deve vivere

per la pratica dei precetti divini, e non morire a

causa di essi" (Tanchuma' 81a), si decretò che "un

uomo può violare tutte le leggi per salvarsi la vita,

tranne queste tre: divieto di idolatria, fornicazioneincesto-adulterio, e omicidio. Ma questa regola vale

soltanto se uno è solo, o sono presenti meno di

dieci uomini [dieci uomini costituiscono già la

comunità, l'ekklesia]. In pubblico, bisogna morire

piuttosto che violare anche il più piccolo precetto"

(jShev’it 35a). Questo, perché non si dia

testimonianza di scandalo, cioè chillui ha-Shem: e

a tale principio si erano attenuti i leggendari fratelli

Maccabei. D'altro lato, nel suo codice rituale, Mosè

Maimonide, prendendo posizione nella disputa

sulla liceità di ricercare il martirio, sostiene che chi

sceglie il martirio nei casi in cui la legge sceglie la

vita, è colpevole (Jad chazaka', Jesode' haTorà

5,1).

La normativa di Lod prende forma nel periodo delle

due guerre giudaiche, periodo nel quale non a caso

l'accezione di qiddush ha-Shem come martirio

prevalse sulle altre due indicate sopra, e nel quale

accanto ai numerosi casi di martirio individuale, tra

cui il celebre martirio di rabbi Aqiva, si

manifestarono anche casi di martirio collettivo in

forma di suicidio di massa, come quello dei 960

difensori di Masada contro i romani nel 73 e.v. Sul

suicidio come qiddush haShem, parecchi racconti

si riferiscono alla prima guerra giudaica, e fra

questi alcuni narrano di navi piene di giovani e

fanciulle, o di notabili di Gerusalemme, mandati da

Vespasiano a Roma per essere destinati ai

bordelli. I prigionieri si annegarono durante il

viaggio, per non commettere chillul ha-Shem.

Allora "lo Spirito santo pianse e disse: 'Per queste

cose io piango' (Lam 1,16)" (Lamentazioni Rabbà

1,45-46).

Si riferisce invece alla seconda guerra giudaica il

racconto del martirio di rabbi Chananjà ben

Teradion. Adriano aveva proibito lo studio della

Torà: Chananjà trasgredì il divieto, e fu condannato

a essere arso avvolto nel rotolo della Torà che

aveva con sé. E perché non morisse subito, gli

misero sul cuore gomitoli di lana bagnata. I

discepoli gli chiesero: "Che cosa vedi?". Rispose: "I

fogli del rotolo bruciano e le lettere volano al cielo".

Allora gli suggerirono di aprire la bocca per morire

più in fretta, ma egli replicò:

"È meglio che Colui che mi diede l'anima se la

riprenda, piuttosto che io violi il precetto di non

nuocere a se stessi". A questo punto il carnefice gli

disse: "Maestro, se tolgo la lana bagnata e aumento il fuoco [per accelerare la morte], mi condurrai nel mondo che verrà?". Chananjà lo promise, il carnefice tolse la lana, aumentò il fuoco e il

maestro morì. Subito il carnefice si gettò nel fuoco,

e una voce celeste proclamò: "Rabbi Chananjà ben

Teradion e il carnefice sono destinati alla vita del

mondo che verrà". Rabbi (Giuda) pianse e disse:

"Alcuni ottengono il mondo che verrà in un'ora, e

alcuni lo guadagnano solo dopo molti anni" (cf.

bAvodà Zarà 17b-18a, tr. it. citata in E.Bianchi, op.

cit., pp. 114-115). È singolare in questa storia di

martirio la somiglianza con il caso del buon ladrone

in croce con Gesù: il martirio irradia intorno a sé

una forza salvifica unica, già prefigurata nel

sacrificio di Isacco, che per l'ebraismo è fonte di

salvezza di generazione in generazione.

Un altro momento forte nella storia bimillenana

del martirio ebraico (nel quale ai persecutori romani

si sostituirono quelli cristiani) è il periodo delle

crociate, specialmente la prima. Le comunità

ebraiche della valle del Reno furono il bersaglio

delle orde caoticamente in marcia verso la Terra

santa. Nel maggio del 1096 le comunità di Spira,

Worms, Magonza, Colonia, Treviri, Metz e anche

Praga furono distrutte: agli ebrei fu lasciata la sola

alternativa del battesimo. La prima che scelse il

martirio fu una donna, a Spira, il 3 maggio.

Seguirono eccidi e suicidi di massa, compiuti come

consapevole qiddush ha-Shem. Nonostante i

tentativi dei vescovi di salvare gli ebrei, i martiri

furono 5000; altri 2500, secondo l'accusa fatta da

Gregorio IX ai crociati, perirono nella e dopo la

terza crociata (1189-92), soprattutto in Inghilterra.

Un'ulteriore stagione di martirio furono i secoli XIVXVI in Spagna; e anche allora il modello fu quello

dei sette fratelli (è da ricordare che l'Inquisizione

interrogava i cuochi dei marrani - gli ebrei

battezzati a forza che osservavano segretamente

l'ebraismo - per scoprire se mangiavano ancora

kasher).

Nel 1648-49 il cosacco Bogdan Chmielnicki considerato oggi l'eroe nazionale dell'Ucraina - con

le sue bande massacrò 100.000 ebrei ucraini e

polacchi e distrusse 300 comunità: una tragedia

che l'ebraismo est-europeo definì la terza

distruzione del tempio, e che fu pianta con un lutto

di tre anni. È per noi difficile discernere in tali eventi

le vittime dai martiri: ma proprio questo ha il suo

significato nella definizione del martirio.

Nel nostro secolo, il martirologio ebraico pareva

ormai consegnato alle cronache e alle lamentazioni

liturgiche del passato. Ma giunse qualcosa

peggiore del martirio, la Shoà (in ebraico,

"catastrofe"): peggiore non solo per il numero (6

milioni di vittime), ma perché alle vittime fu negato

anche il martirio, in quanto fu loro negata ogni

scelta. L'unica, ignara scelta fu quella dei loro

genitori, di averli messi al mondo per la morte. Da

allora, il fumo di Auschwitz ha nascosto a molti il

Nome, che i martiri antichi invece manifestavano e

glorificavano. Perché questo Nome riappaia,

occorre che lo si cerchi non dalla parte di quel Dio

che gradiva gli olocausti (si vede quanto sia

inopportuno e quasi empio il termine Olocausto per

designare la Shoà) ma da quella dei martiri nonmartiri, fra i quali, umiliato e muto, Egli patì la più

grande profanazione della storia. Le parole di Dio a

Giacobbe: "Ecco, io sono con te" (Gen 28,12),

sono per noi, se abbiamo la forza di crederlo, la

testimonianza del coinvolgimento di Dio in questo

martirio.

(De Benedetti, Ciò che tarda avverrà, Qiqajon,

Vercelli 1992, pp. 80-86.)