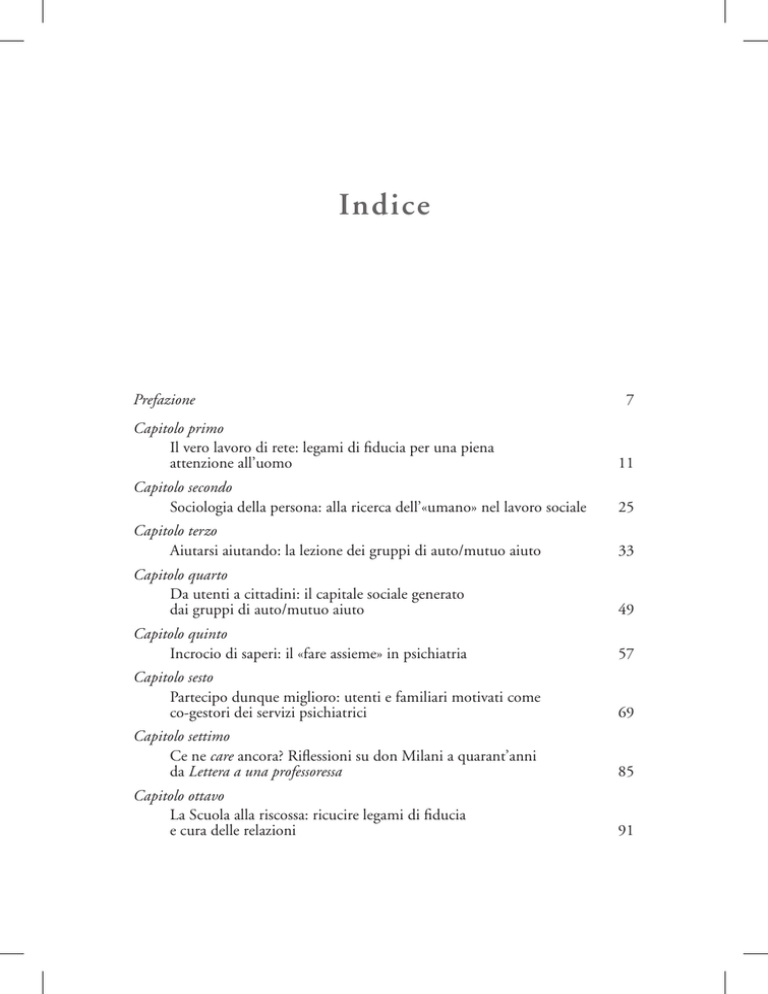

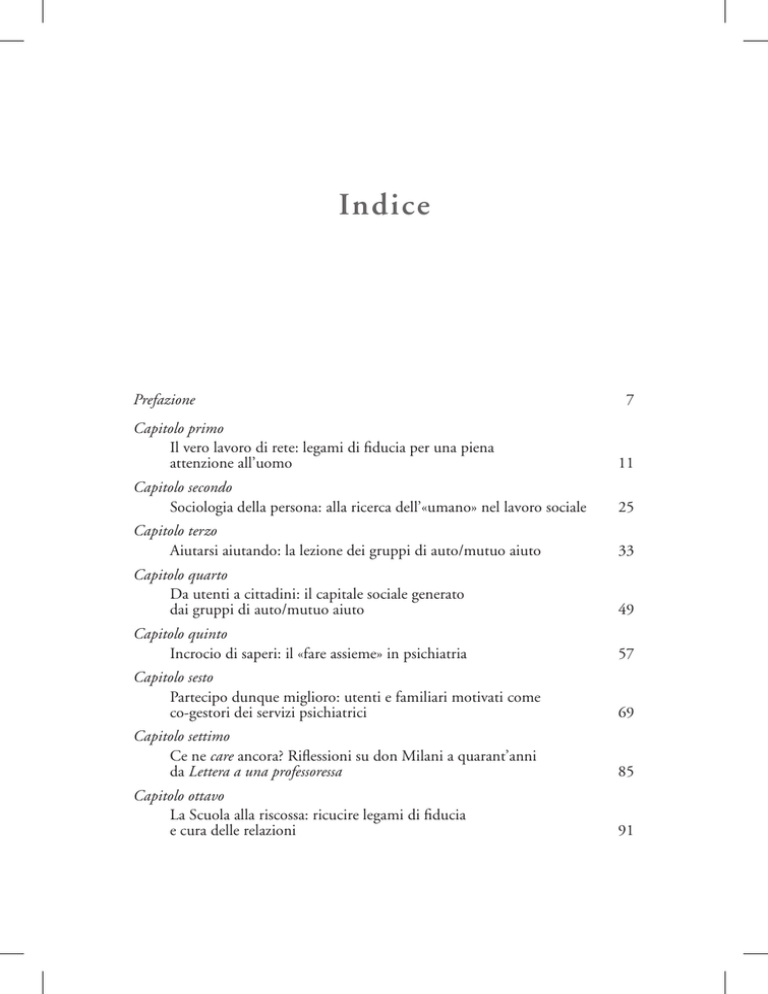

Indice

Prefazione

7

Capitolo primo

Il vero lavoro di rete: legami di fiducia per una piena

attenzione all’uomo

11

Capitolo secondo

Sociologia della persona: alla ricerca dell’«umano» nel lavoro sociale

25

Capitolo terzo

Aiutarsi aiutando: la lezione dei gruppi di auto/mutuo aiuto

33

Capitolo quarto

Da utenti a cittadini: il capitale sociale generato

dai gruppi di auto/mutuo aiuto

49

Capitolo quinto

Incrocio di saperi: il «fare assieme» in psichiatria

57

Capitolo sesto

Partecipo dunque miglioro: utenti e familiari motivati come

co-gestori dei servizi psichiatrici

69

Capitolo settimo

Ce ne care ancora? Riflessioni su don Milani a quarant’anni

da Lettera a una professoressa

85

Capitolo ottavo

La Scuola alla riscossa: ricucire legami di fiducia

e cura delle relazioni

91

Capitolo nono

Oltre i protocolli: la sostanza delle reti

99

Capitolo decimo

La facilitazione delle reti: una super professionalità?

103

Capitolo undicesimo

Maestro di cambiamento umano: Vladimir Hudolin oltre l’alcologia

115

Capitolo dodicesimo

Ballare con il welfare: come se la cavano

gli operatori sul campo?

121

Capitolo tredicesimo

Immersi nella postmodernità: gli assistenti sociali

e la sfida del cambiamento

137

Capitolo quattordicesimo

Operatori integrali: la formazione di base nel welfare plurale

145

Capitolo

Capitolo quarto

primo

Prefazione

L’economia depressa in tutto il mondo acuisce oggi il senso di smarrimento che

da anni è presente nei servizi sociali. A lungo cullati in una aspettativa infantile

— quella di un continuo progredire della qualità dei sistemi di welfare in forza

di finanziamenti pubblici crescenti — ci ritroviamo bruscamente risvegliati. Se

la disponibilità di ricchezza crescente si è rivelata illusoria, ci consola un’evidenza:

che nel Welfare il capitale in denaro, per quanto importante, non è mai la forza

primaria dalla quale esce l’auspicata «qualità» (nemmeno qualora in un ipotetico

paese di Bengodi quest’abbondanza di denaro esistesse davvero). La dismissione

di quel discutibile assioma — «più denaro per incrementare la tecnicità delle

prestazioni, più qualità del welfare» — ci consente di sperimentare con cautela

strade alternative. Per avventurarci in questa più incerta direzione, necessitiamo di

capitali intangibili, di tutt’altra pasta rispetto al denaro. Parlo del capitale sociale

basato sul senso civico, la reciproca fiducia e l’intelligenza situazionata.

La «vera» qualità del welfare è qualità del vivere associato delle persone.

Non solo giustezza delle erogazioni standard o dei meccanismi della redistribuzione istituzionale, come si tende sempre a pensare, bensì soprattutto qualità delle

azioni condivise di cittadini motivati, impegnati a vario titolo nella costruzione

del bene comune. Quella qualità della vita che chiamiamo «welfare» è in ultimo

appropriatezza e fecondità delle relazioni sociali. Qualità dei rapporti e delle

relazioni tra servizi sociali territoriali e comunità locali, tra operatori sociali e

famiglie, tra cittadini e cittadini, senza etichettature limitanti che li confinino

negli angusti ruoli di specialista, o utente, o familiare, o consumatore, o ecc.

8

Saggi di welfare

Le relazioni sociali di welfare sono «di qualità» quando esprimono quella essenza finissima e interstiziale che don Milani ci ha abituati a chiamare

care. La qualità emerge dalla sollecitudine e dalla disponibilità a «fare bene le

cose» che i coinvolti nei problemi sociali, pur nei loro limiti, riescono di volta

in volta a esprimere. Non si tratta di una ingenua concezione volontaristica:

la care costituisce il fondamento (l’humus) delle politiche pubbliche in tutti i

tempi, non solo in quelli di precarietà. Senza le gambe di uomini di buona

volontà nessuna policy si è mai mossa di un centimetro. In tale direzione, le

Organizzazioni di Welfare sono chiamate ad «aprirsi» senza destrutturarsi,

uscendo incontro — per così dire — alle relazioni sociali. La sussidiarietà, di

cui tanto si parla, diviene vera politica (e non chiacchiera vuota) nel momento

in cui le Istituzioni trovano l’intelligenza per sostenere e abilitare (enabling) le

molteplici e spesso incognite «motivazioni civiche», professionali e non, capaci

di intrecciarsi e fare bene. Esulando spesso dalla stretta osservanza di ruoli e

procedure, la qualità sociale va ricercata e ricostruita localmente, mediante una

seria riflessività condivisa.

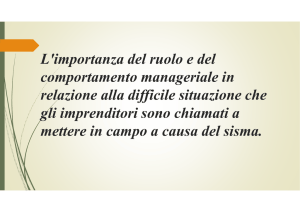

La lezione che deriva da queste ipotesi per i manager dei servizi sociali e

per i dirigenti delle istituzioni pubbliche è chiara: più che vietare azioni improprie o obbligare in procedure «esatte» le prestazioni degli operatori sul campo

— ossia, più che puntare sul comando e sulla sfiducia preventiva, nel tipico

stile neoliberista — chi ha responsabilità istituzionali nel campo del welfare

dovrebbe essere esperto maneggiatore di incentivazioni, cosicché il fiducioso incontrarsi delle persone in vista del bene comune venga reso possibile e potenziato,

non by-passato o smorzato. Nelle sempre più complicate situazioni di oggi, la

strada maestra dentro e fuori le Organizzazioni di Welfare è quella di liberare

intelligenza sociale e di guidarla nel proprio verso costruttivo.

Al comprensibile scetticismo di chi pensa improbabile questo virtuoso

incontro tra istituzioni «che sostengono» e società civile motivata «che intraprende», si oppone l’evidenza di molta qualità che si è già fatta per questa via, anzi

l’evidenza che la qualità, laddove esiste, si è sempre prodotta in questo modo.

Tante ottime prassi esistenti, analizzate con attenzione, parlano il linguaggio

relazionale piuttosto che quello manageriale in senso stretto.

Questo volume raccoglie una serie di saggi preparati per vari convegni e

seminari che mi hanno visto coinvolto negli ultimi due anni. Nello stile discorsivo tipico dei convegni, cerco di approfondire sotto diverse angolature questa

intuizione fondamentale. Noto incidentalmente che molti concetti che sono al

Prefazione

9

cuore di questa prospettiva di welfare — che Pierpaolo Donati chiama societaria

o relazionale — sono sempre più spesso declamati negli scritti di studiosi e nei

documenti programmatori di chi ha responsabilità politico-amministrative

e persino nelle leggi fatte e finite. Sussidiarietà, empowerment, reciprocità,

riflessività, capitale sociale, reti sociali, auto/mutuo aiuto: in queste belle parole

tutti ci crogioliamo non sempre però cogliendone il loro valore dirimente. Fatichiamo a prefigurarci la profonda e liberatoria rottura che esse introdurrebbero

nella cultura dei welfare istituzionali se fossero fatte valere per davvero, se fossero

messe davvero alla base di politiche nuove sempre più necessarie. Temo che questi

concetti continuino ancora a risuonare come formule vuote in troppi discorsi

inconcludenti, diventando così una perfetta foglia di fico per coprire la volontà

di conservazione e quelle perduranti smanie di potere ben visibili anche dentro

istituzioni che sarebbero in realtà rivolte per statuto al bene comune. Non cade

tuttavia la speranza che essi possano essere recepiti nella loro profondità, soprattutto dai molti giovani che credono nel valore del lavoro sociale e si preparano

con serietà a questo impegnativo mestiere.

Fabio Folgheraiter

Università Cattolica del S. Cuore

Milano, marzo 2009

Capitolo ottavo

La Scuola alla riscossa

Ricucire legami di fiducia e cura delle relazioni

1. Un ragionamento sul capitale sociale nella Scuola non può non

inquadrarsi entro una cornice generale che è lo stato di salute della società in

cui la Scuola è inserita, condizione purtroppo non particolarmente salubre,

come ormai è chiaro da tempo. Non occorre essere sociologi professionisti

per percepire questa sensazione di smarrimento nella società occidentale.

Sentiamo che quanto più cresce la potenza, la varietà e il grado di

sofisticazione delle strumentazioni tecnologiche di cui siamo dotati e che

ci danno molte libertà e molte chances, tanto più aumenta il disordine e

il senso di fragilità cognitiva dei sistemi e delle istituzioni sociali, per non

parlare dell’incremento di rischi di vario genere, quello ambientale su tutti.

Cresce l’intelligenza dei meccanismi, non l’intelligenza o la saggezza sociale

che li predispone o li controlla. La capacità degli uomini di stare assieme e

pensare intelligentemente al bene comune è rimasta quella di sempre, molto

simile, in fondo, a quella del medioevo.

Nelle società postmoderne è palese la crescita dell’irrazionalità sistemica

e la perdita del senso umano delle azioni collettive. Si tratta di società

che nessuno riesce più a governare e che diventano — per usare l’abusata

espressione di Zygmunt Bauman1 — liquide, o, nei termini più tecnici di

Adattato dalla relazione presentata al Convegno internazionale «La qualità dell’integrazione

scolastica», organizzato dal Centro Studi Erickson, Rimini, 2007.

1 Cfr. Tester K., Il pensiero di Zygmunt Bauman, Trento, Erickson, 2005.

92

Saggi di welfare

Beck, individualizzate a tal punto da essere ormai «società non sociali»,

fuori controllo.

Si pensi all’attuale pandemia di alcol e droghe variamente assortite.

Le ricerche evidenziano che una significativa quota di popolazione — non

solo la popolazione giovanile, anche quella adulta con ruoli di responsabilità — vive in un continuo stato di intossicazione cerebrale. Da un tale

obnubilamento, spesso dissimulato e perciò ancor più subdolo, ogni tanto

emergono atti strampalati e incomprensibili. I delitti «senza senso», gli incidenti stradali «senza motivo», le violenze dei bulli, di cui periodicamente

i media ci danno notizia, hanno spesso questa spiegazione.

Dentro una società siffatta, si colloca la Scuola. Per definizione, essa

è una istituzione aperta alla società, poiché tutta quest’ultima ha l’obbligo

di attraversarla. Se, tuttavia, la società si trova in queste condizioni, come

può essere e cosa può fare la Scuola?

È attualmente di moda, tra gli operatori scolastici, la questione della

qualità, dell’efficienza, dell’ottimizzazione dei processi interni (didattici,

manageriali, ecc.). Aspirare a obiettivi «elevati» è sempre utile, ma credo,

tuttavia, che occorra essere realistici: la prima questione è quella della resilienza

e della sopravvivenza. Gli insegnanti debbono chiedersi come sopravvivere

dentro il mestiere dell’insegnare e dell’educare, sfidato dalle molteplici e

caotiche domande che la società scarica loro addosso. Pensiamo soltanto alla

rivoluzione del multiculturalismo, per cui in una stessa classe, magari di un

piccolo paese di provincia, si possono trovare anche tre o quattro culture del

mondo, opportunità meravigliosa, ma, ovviamente, a doppio taglio.

Come se non bastasse, ad appesantire la sfida della sopravvivenza in aula

si aggiunge la confusione che arriva dall’alto, per così dire, dalla governance

del sistema politico-amministrativo. Le continue riforme e controriforme

denotano l’ansia di mantenere il timone a rotta, anche se la sensazione ultima

è che il timone non ci sia, e forse neanche la rotta.

2. Senza insistere troppo nel denunciare ciò che non va e che del resto

sappiamo tutti fin troppo bene, ritengo maggiormente proficuo abbozzare il

problema del «che fare», di come atteggiarsi dentro a un tale traballamento

dei sistemi sociali. Per quanto mi riguarda proverei addirittura a rilanciare il

ragionamento, affermando che, proprio perché la società è così malridotta,

proprio perché la Scuola si è ridotta in così malo modo stando alla mercè

La Scuola alla riscossa

93

della bizzosa attuale società, dobbiamo puntare sulle Scuole e sulle loro

risorse interne.

Le Scuole sono gangli essenziali delle società, anzi sono istituzioni

fondanti la società, più ancora della stessa famiglia che ormai si va relativizzando e in molti casi sfaldando (a proposito di liquidità della società). Le

Scuole di un tempo erano istituzioni principalmente deputate a insegnare

«a leggere e a scrivere». Oggi esse debbono essere viste come il cemento

della socialità. Forse, loro malgrado, le Scuole sono ormai i servizi sociali di

maggiore rilevanza in ogni comunità locale.

Uso l’espressione «servizi sociali» in un duplice significato. In primo

luogo, in senso sociologico, per dire che le Scuole sono istituzioni che di

fatto, anche senza volerlo, creano e ricreano il «senso della società». Le aule

sono dei motori generatori di coesione sociale perché è al loro interno che

gli studenti socializzano, cioè imparano a «stare assieme». Insita in tale

possibilità, peraltro, vi è una certa ambivalenza, dato che essi possono imparare il bene o il male, a diventare «soci» o a farsi precocemente le scarpe

l’uno con l’altro.

In secondo luogo, le Scuole sono «servizi sociali» anche in senso specifico, come servizi di aiuto o di «assistenza». Nelle aule transitano, infatti,

una grande quantità di sintomi di disfunzionamenti sociali che assumono il

multiforme volto dei disagi che toccano i ragazzi e le loro famiglie. Oltretutto,

nelle Scuole si possono vedere problemi che riguardano persone giovani,

ossia problemi umani «nel loro stato nascente» o addirittura solo incubati,

problemi destinati, pertanto, a tener banco nella agenda del welfare per

chissà quanti anni, se non gestiti in un modo adeguato.

Resta inteso, ovviamente, che gli operatori scolastici dovrebbero essere

in prima istanza responsabili dell’istruzione. Non intendo annacquare o

negare, dentro queste pessimiste considerazioni sociologiche, l’evidenza

che i nostri studenti dovrebbero migliorare le loro abilità matematiche e

linguistiche, in modo che l’Italia torni a farsi onore nei rating internazionali.

Mi permetto solo di segnalare come altrettanto importante, per la vitalità

della Scuola, la cura delle relazioni o, ancor meglio, la cura intenzionale

delle relazioni.2

2

Cfr. Folgheraiter F., La cura delle reti, Trento, Erickson, 2006; Thompson N., Lavorare con le

persone, Trento, Erickson, 2006.

94

Saggi di welfare

La dimensione «comunitaria» appare ormai essenziale non solo come

servizio indiretto alla società, ma anche per lo stesso funzionamento della

Scuola. Ciò vuol dire che in ogni vitale processo interno delle Scuole —

quando si insegna la matematica o le lingue; quando ci si affanna ad arginare

comportamenti maleducati o quando tocca gestire qualche disagio emotivo

o qualche scompenso psichico degli alunni — la relazione dovrebbe rimanere il primo fattore educativo o terapeutico. Quando la Scuola imposta

l’insegnamento sulla relazione e sul reciproco apprendimento — penso

qui, ad esempio, alle intuizioni del cooperative learning3 — diventa non

solo davvero una meravigliosa e insostituibile palestra della convivenza e

della cittadinanza responsabile, ma anche trova la chiave per trasmettere

meglio i propri contenuti. Quando la Scuola, di fronte a una crisi o a un

problema, privilegia il metodo dell’«associarsi costruttivo», non solo fa sì

che sugli studenti l’esperienza obbligatoria del frequentare la scuola lasci

un imprinting civico indelebile, ma anche risolve meglio quei problemi,

ottenendo, solo in questo modo, l’agognata efficenza.

3. Nelle Scuole gli alunni possono essere aiutati ad affrontare ogni tipo

di problema mettendo in gioco prima di tutto le loro relazioni. Anche gli

insegnanti potrebbero fare lo stesso, tra di loro o nei rapporti con le famiglie

o con altri operatori del territorio. Dove questo avviene, le scuole funzionano.4 Con esperienze e con modelli relazionali davanti, i ragazzi possono

capire o sentire che dall’associarsi e dal fidarsi viene il bene. Soprattutto i

bambini o ragazzi che nelle loro famiglie sperimentassero stili di relazione

poveri o disturbati avrebbero bisogno di queste esperienze comunitarie.

Anzi, ne avrebbero diritto: chi possiede un «privato» socialmente impoverito, nell’istituzione pubblica dovrebbe poter sperimentare altri modi di

stare al mondo.

Sul piano metodologico facciamo riferimento alle teorie del «capitale sociale» e del lavoro di rete. La logica del capitale sociale va ben al di

là di un generico relazionismo o di un semplice parlare di relazioni. Il

concetto di capitale sociale non vuole enfatizzare solo il mero star bene

3

4

Cfr. Polito M., Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo, Trento, Erickson, 2004.

Cfr. Falaschi E., Pierotti A. e Arcicasa L., I sistemi relazionali nella classe, Trento, Erickson,

2005.

La Scuola alla riscossa

95

assieme, l’ovvia importanza di un buon clima emotivo. Esso lancia un

messaggio più profondo, dicendoci che i problemi umani — in definitiva

le vite delle persone — non si possono risolvere con tecniche strumentali. Essi possono essere fronteggiati attraverso l’incontro e lo scambio

discorsivo tra esseri umani motivati, valorizzando la riflessività, cioè

l’intelligenza e la sensatezza di chi in quel problema si sente coinvolto

e interessato. Dove è prevalente l’attesa di soluzioni dall’alto, dove si

pensa che «l’intelligenza di che cosa fare» sia una astrazione meccanica,

una fredda tecnica imbalsamata, lì non si è più nel campo dell’umano,

e non si va lontano.

Nessuno nella Scuola ormai crede ancora davvero che, di fronte a

problemi umani gravi quali sono quelli di personalità, di relazione, di

comportamenti devianti, sia sufficiente chiamare lo psicologo o un altro

tecnico specifico per risolverli. Beninteso: l’esperto tecnico, quando c’è, è

sempre prezioso, ma lo è, tuttavia, non per risolvere al posto nostro, bensì

per ragionare assieme a noi, per arricchire del suo contributo le relazioni sociali nel fronteggiamento comune. Nessuno ha mai avuto la ventura di veder

risolvere un problema umano «tecnicamente». Prendiamone pertanto atto

in via definitiva, senza commettere l’errore di pensare che, se queste attese

non si sono verificate, è a motivo di una scienza non ancora sufficientemente sviluppata, mentre, con l’avanzare del progresso tecnico, tutto ciò sarà

realizzabile. Nei servizi sociali non ci potrà mai essere un progresso tecnico

risolutivo. Se mai ci sarà un qualche progresso, sarà sempre un progresso

dell’umano come tale.

4. Il concetto di capitale sociale contiene quattro dimensioni: fiducia

negli altri, rispetto di regole condivise (civismo), disponibilità a relazionarsi

cercando e curando i contatti con gli altri (stare in rete); disponibilità a faticare

per intraprendere iniziative assieme (lavorare in rete).5 Gli economisti hanno

avuto successo nel dimostrare che queste attitudini degli uomini diventano di

fatto il secondo potente motore per lo sviluppo economico, accanto al capitale

finanziario. Personalmente tengo a dimostrare come nel campo del welfare

e dei servizi alla persona il capitale sociale non è il secondo motore, ma il

primo. La volontà delle persone di aver cura condivisa del bene comune, il

5

Cfr. Field J., Il capitale sociale: un’introduzione, Trento, Erickson, 2004.

96

Saggi di welfare

sentire di poterlo fare (empowerment) e di poterlo fare meglio assieme, è il

primo fattore per importanza.

Nel campo dell’«umano», nessuno «riuscirà», agendo singolarmente. Né

il professionista tecnico, né le persone che avvertono un problema possono

avere successo stando ritirate in solitudine. Abbiamo capitale sociale quando

le persone sentono come importante, per affrontare il problema comune,

collegarsi lateralmente l’una con l’altra e fare rete. In questo modo le intelligenze si stimolano: è dalla riflessività sociale in effetti che il cosiddetto

«pensiero laterale» si sviluppa.6

La creatività e la sensatezza umana possono essere considerate risorse

più poderose e più utili della stessa scienza. Naturalmente la sensatezza

umana va coltivata e fatta crescere in contesti adeguati, appunto, in reti

di relazioni minimamente organizzate e consapevoli. A questo punto, in

effetti, è tempo di chiedersi: chi può favorire e consolidare le reti, dentro e

fuori le Scuole? Non basta invocare la necessità delle relazioni e attendere

che si verifichi il miracolo di persone che lavorano e pensano bene assieme.

Vi sono delle condizioni «ambientali» che possono favorire o distruggere i

climi collaborativi. La responsabilità di facilitare le relazioni è di tutti, ma, in

primo luogo, senz’altro dei manager scolastici, che sono oggi tentati da una

filosofia dirigenziale alla moda, e che in apparenza li valorizza: il cosiddetto

managerialismo. In negativo ciò significa gestire la scuola come un’azienda

produttiva, prima che come un ambiente umano dove uomini motivati a

fare bene possono esprimere il loro potenziale.

5. La concezione relazionale (del capitale sociale) sfida non solo la

credenza degli insegnanti di poter vedere risolti i problemi interni alle aule

attraverso la delega alla bacchetta magica dei clinici, ma anche la aspettativa dei dirigenti di dover codificare e proceduralizzare tutti i percorsi

di fronteggiamento dei problemi interni, per imporre la qualità dall’alto.

Proceduralizzare è un modo per togliere discrezionalità e intelligenza alle

singole persone dentro il sistema, per incanalarle in un agire predefinito

e controllabile. Questa strategia può essere valida quando ci troviamo di

fronte a compiti semplici e operazionalizzabili, ma è perdente di fronte alla

complessità irriducibile dei problemi umani. Proceduralizzare oltre un certo

6

Cfr. De Bono E., Una bella mente, Trento, Erickson, 2007.

La Scuola alla riscossa

97

limite significa di fatto vietare le relazioni, stroncare sul nascere la speranza

che la qualità possa venire dall’impegno e dall’attivazione della stessa umanità

coinvolta a vario titolo nei problemi.

Con l’avanzare della filosofia neoliberale, siamo arrivati di fronte a un

bivio: dobbiamo scegliere se abbiamo davvero bisogno di maggiore efficienza

strumentale, sgorgante dal capitale economico, oppure se abbiamo bisogno

di far uscire il buono dagli esseri umani, per definizione limitati, eppure

capaci di crescere nella solidarietà. In altri termini, dobbiamo chiederci se

sia più intelligente puntare sul «gratuito» senso di comunità (il sentirci tutti

su una stessa barca, affidati alla nostra intelligenza), ovvero se conviene

puntare sulla chirurgica precisione delle costose competenze tecniche o

manageriali, in vendita preconfezionate sul mercato delle professionalità.

La domanda è evidentemente retorica: nel campo dell’umano, il denaro

e le tecniche sono sempre secondari, per così dire, poiché si traducono in

benessere soltanto attraverso sofisticate intermediazioni «umane», in primo

luogo la motivazione «a fare bene». Senza questa intermediazione psichica i

soldi e le tecniche producono disastri, desertificando il sociale.

Capitolo dodicesimo

Ballare con il welfare

Come se la cavano gli operatori sul campo?

1. In questa relazione distinguo e, quindi, lego insieme due diversi livelli

di discorso. Il primo, il cosiddetto livello di campo (fieldwork): l’ambito di

lavoro diretto dei professionisti sociali, l’interfaccia tra le Organizzazioni

di cura (i vari Servizi sociali pubblici e privati, non profit e profit) e le realtà sociali (persone, famiglie, gruppi, ecc.) che «hanno i problemi» e che

chiedono di poterli risolvere. Quando ci chiediamo quali siano le sfide e le

prospettive del lavoro sociale ci collochiamo a questo livello «campale», anche

detto frontline. Il Lavoro sociale è lo spazio dove collochiamo le professioni

sociali, quali esse siano, nel loro diretto operare.

Il tema ci chiede di connettere questo livello basale — il Lavoro sociale — con il livello sovrastante o inclusivo, proprio della politica sociale,

vale a dire il sistema dei servizi sociali colto per quanto possibile nella sua

integrità. Quando parliamo qui di «welfare» intendiamo il sistema ormai

molto articolato dei cosiddetti «servizi sociali alla persona» (personal social

services), un sistema che può essere pensato in strati o livelli sovrapposti, vale

a dire il livello locale, regionale, nazionale e anche sovranazionale.

Il sistema dei servizi socio-assistenziali in ciascuno di questi livelli —

ad esempio quello locale — può essere idealmente suddiviso, a sua volta,

in due entità ben distinguibili:

La relazione riprende l’intervento alla Giornata di orientamento al servizio sociale inaugurale del

nuovo Corso di laurea in Scienze del servizio sociale, Facoltà di Scienze della formazione, Università di Padova, settembre 2006.

122

Saggi di welfare

a) un fronte immediatamente sopra gli operatori di campo (il management,

la dirigenza delle singole Organizzazioni di cui i professionisti sono alle

dipendenze);

b) un fronte connettivo più largo, il livello della direzione (o della governance)

dell’intero sistema, che chiamiamo livello politico-amministrativo (policy

making).

Per fare un esempio, il livello manageriale ci rimanda a un consiglio

direttivo di una associazione di volontariato o alla direzione sociale di una

ASL, mentre il policy making ci rimanda a un assessorato comunale alle

politiche sociali o a una commissione legislativa regionale o parlamentare,

ecc.

Lo stile, la qualità, l’efficacia del Lavoro sociale sul campo dipendono

in modo marcato dalla configurazione del sistema, dagli assetti organizzativi

degli enti in cui l’operatore lavora e dagli orientamenti di politica sociale da

cui a loro volta i singoli enti dipendono.

Ciò non significa che gli operatori siano semplici esecutori/realizzatori

delle politiche sociali sancite nella legislazione o nei piani sociali locali, e

neppure delle stesse direttive o linee guida dei propri singoli enti di appartenenza. Un professionista per definizione possiede autonomia e potere

discrezionale, non può essere mai completamente integrato nel sistema

quale mero ingranaggio funzionale. Il professionista sociale, cioè, deve essere

in grado di affrontare i singoli problemi così come la sua ragionevolezza e la

sua scienza gli suggeriscono. Non è un esecutore: se così fosse quell’esperto

non sarebbe un professionista, bensì l’addetto a un mestiere. Tuttavia il

marchingegno strutturale in cui l’operatore è inserito — il sistema, lo statuto e l’organizzazione dell’ente, la legge — lo condiziona in vari modi, e

spesso anche pesantemente.

Per inciso, accenno a una tendenza in atto oggi molto evidente,

quella di sfruttare, per così dire, il potere di condizionamento del sistema

per migliorare l’efficienza degli operatori, ad esempio per controllare come

impieghino il loro tempo e quindi risparmiare sulla spesa. Gli stipendi dei

professionisti, in tutte le organizzazioni, costituiscono la maggiore fonte

di spesa. Per questo i manager cercano di incanalare dentro procedure ben

definite le loro prassi, in modo da evitare sprechi e anche di prevedere la

produttività e regolarla dall’alto. Questa strategia, detta «proceduralismo»,

è volta a limitare la «creatività» del professionista e incanalare le sue azioni

Ballare con il welfare

123

in schemi pre-definiti. Tutto ciò si traduce in qualche vantaggio. Tuttavia,

quando questi schemi sono troppo stretti, e a volte purtroppo anche un

po’ sciocchi a fronte della imprevedibile realtà dei bisogni, la professionalità

viene meno.

Il primo tema da affrontare è il seguente: qual è il cambiamento che

investe, in alto, le logiche di sistema e i valori di riferimento delle politiche

socio-assistenziali? Come stanno cambiando gli assetti della protezione sociale o dei nostri welfare occidentali? Si dà ormai per scontato che i sistemi

di welfare stiano cambiando. In effetti possiamo affermare di essere in un

vero e proprio vortice di cambiamento, anche se non sempre percettibile,

dove tutto può essere messo in discussione e dove i principi cardine del

pensiero sociale sono sottoposti a sollecitazioni forti, rischiando perfino di

essere sovvertiti.

Un secondo interrogativo riguarda, invece, il modo in cui questi cambiamenti, che si verificano nell’«ambiente» esterno alle professioni sociali,

impattano sulle stesse, e in che termini e in quale misura le condizionano.

2. Lasciando per ora in sospeso questi interrogativi, passiamo a considerare un’altra questione preliminare, ossia cos’è il lavoro sociale. Vedremo

in seguito come cambia e che prospettive si aprono davanti a questa area

professionale. Prima però ci interrogheremo su che cosa sia questo «oggetto»

su cui ragioniamo, e che la tradizione internazionale chiama social work.

In particolare, vorrei chiarire perché a volte usiamo l’espressione lavoro

sociale e a volte servizio sociale. Il Lavoro sociale è un contenitore di funzioni ben distinte e differenziate, che dovremmo riuscire a non confondere.

In prima istanza diciamo in questo modo: che il lavoro sociale è l’arte/la

professione di attivare la società per risolvere specifici problemi di vita — o,

meglio, per potenziare specifiche soluzioni già in atto — di particolari

persone, gruppi o comunità.

Mi soffermo sul termine lavoro, che vorrei connotare nel suo significato

intanto più generale. Dobbiamo intendere che siamo davanti a uno sforzo,

una fatica, che viene in genere riferita alla necessità di guadagnarsi il pane,

cioè all’esercizio di un mestiere, anche se non necessariamente (pensiamo, ad

esempio, al lavoro organizzato e consistente di un volontario). In ogni caso

facciamo riferimento a una aspirazione, una motivazione, una care, un «interessarsi di» o un «prendersi a cuore», in modo rilevante sul piano operativo, i

124

Saggi di welfare

singoli problemi umani ed esistenziali concreti presenti in una società determinata. In ultimo, il lavoro sociale è la presa a cuore della società da parte di

se stessa: il soggetto che lavora è la società stessa che ha il problema e che si

propone di risolverlo, in vista del suo stesso welfare (o well being).

Tipicamente si dice che il lavoro sociale è una disciplina scientifica (una

scienza) e un metodo o una prassi operativa di taglio professionale. Il lavoro

sociale come scienza (social work theory) studia i modi, le possibilità e anche

le tecnicità del risolversi dei concreti problemi sociali dentro la società stessa.

Mi permetto di dire che questa scienza, stretta parente della sociologia, più

che della psicologia o delle arti mediche, è una delle più difficili e sofisticate, e anche forse non indifferente per lo stesso futuro dell’umanità. Se è

vero che le società se la sono sempre cavata anche senza l’auto-riflessione,

sono sempre sopravvissute alle loro difficili condizioni di vita facendo leva

sulle capacità intuitive di adattamento dei propri membri (spesso peraltro

passando per costi umani e sofferenze e lacrime inenarrabili), è anche vero,

tuttavia, che i cambiamenti in atto oggi inducono spiazzamenti potenziali

delle persone o delle famiglie oltremodo devastanti e subdoli. Nonostante

i nostri sistemi di protezione sociale siano sempre all’erta, grossi problemi

si infiltrano dappertutto (pensiamo solo al drammatico cambiamento della

struttura della popolazione con le necessità di cura assistenziale; al mescolamento interetnico con frammentazioni delle comunità locali; alla caduta

delle capacità genitoriali delle famiglie; al diffondersi endemico di nuove

dipendenze da piaceri acuti, non solo dalle classiche droghe, ecc.).

In più, diciamo che le nostre aspettative di benessere — come cittadini

della alta modernità — sono molto elevate. Siamo sempre meno capaci di

sopportare e di accettare le sofferenze. Stiamo perdendo l’attitudine alla

resilienza, come dice Cyrulnik.1 Per questo, capire «scientificamente» come

possiamo cavarcela con il benessere, come la società civilizzata risolverà il

problema di leccarsi le sue ferite nel prossimo futuro, è una questione di

enorme rilevanza.2

Il Lavoro sociale non studia il tema del welfare in astratto e in generale. Il compito di capire quali determinazioni strutturali condizionano la

1

2

Cfr. Cyrulnik B. e Malaguti E., Costruire la resilienza, Trento, Erickson, 2005.

Il medesimo ragionamento risulta comunque valido per le società in via di sviluppo come per

quelle sottosviluppate.

Ballare con il welfare

125

qualità della vita della popolazione in senso lato e come il sistema politico

amministrativo possa predisporre misure di protezione e/o di assistenza di

impatto universalistico/statistico, è notoriamente della politica sociale. Il

lavoro sociale studia il farsi delle soluzioni sociali di portata particolaristica,

anche se ciò non semplifica l’oggetto, semmai lo rende enormemente più

complicato, come ben ci ricorda Boudon.

Il Lavoro sociale, oltreché come ambito conoscitivo, può essere inteso

anche come prassi professionale (social work practice). Pensiamo allora a una

specializzazione dell’azione sociale per il benessere. Abbiamo detto che la società

intera si attiva sempre, in qualche modo, per il proprio benessere. Nelle

società moderne, tuttavia, una parte di essa si specializza in questa azione

di riparazione/tutela esercitandola all’interno di un mestiere. Gli operatori

sociali agiscono la parte del buon samaritano per ruolo professionale. In una

nota definizione di Lubove, gli operatori sociali vengono definiti «altruisti

per professione». La spinta verso questa specializzazione viene in gran parte

dalla «grande committenza» del welfare state contemporaneo.

Interessante sarebbe anche discutere la connessione tra l’ambito conoscitivo scientifico e l’ambito tecnico operativo. I due livelli sono legati, ma

indipendenti. Le professioni di aiuto, e sociali in particolare, si propongono

di produrre welfare utilizzando al meglio la scienza disponibile ma anche,

e forse soprattutto, le capacità riflessive immediate di ogni interessato (il

professionista medesimo o le altre persone con cui è in contatto).3 Per fare

il bene di altri, l’operatore professionale usa un opportuno miscuglio di

scienza e coscienza: informa di scienza la coscienza, mentre con la coscienza

controlla la scienza.

L’importanza della riflessività e dello stesso buon senso degli operatori sociali si comprende meglio pensando che c’è stato un tempo in cui la

scienza del lavoro sociale «non c’era», mentre il lavoro sociale pratico — le

«professioni sociali» — sì. Senza le teorie, gli operatori ragionavano con

la loro testa attingendo dalla propria abilità d’aiuto formatasi attraverso la

propria esperienza. Quando il procedere per tentativi ed errori portava a un

buon risultato — quando le prassi sperimentate si rivelavano «buone» —

3

Cfr. Thompson N., Riflettere non è un lusso. Quali spazi di pensiero per gli operatori sociali?,

«Lavoro sociale», vol. 8, n. 3, pp. 311-315; Taylor C. e White S., Ragionare i casi. La pratica

della riflessività nei servizi sociali e sanitari, Trento, Erickson, 2005.

126

Saggi di welfare

quel sapere così prodotto veniva istituzionalizzato, cioè veniva trattenuto

nelle abitudini e nelle procedure, prima del singolo operatore e del sistema

professionale (facendo emergere il Lavoro sociale) e poi del sistema di welfare

più in generale (facendo emergere questa o quella social policy).

Con queste affermazioni non vogliamo ovviamente negare che una

seria base scientifica sia essenziale per ogni profilo professionale. Tuttavia,

così come abbiamo più sopra segnalato la necessità per i professionisti del

sociale di essere nel contempo dentro e fuori il sistema del welfare, così

diciamo che esiste per loro la stessa necessità di essere nel contempo dipendenti e indipendenti — ossia mentalmente autonomi — dalle prescrizioni

scientifiche generalizzanti.

Il Lavoro sociale è, quindi, una professionalità di aiuto, un «saper

aiutare» con metodo e sapienza. E inoltre è un aiutare adottando un taglio

preciso che deve rimanere sempre vivo: quello sociale. Ribadiamolo: è la

società — il sociale — che aiuta, e il professionista aiuta la società ad aiutare

se stessa, non solo i propri membri deboli o le famiglie/comunità più disagiate, ma tutti coloro che aspirano a un maggiore benessere. Il professionista

stesso è un membro della società, cosicché, quando egli aiuta, è in ultimo

la società che lo fa attraverso di lui. Tuttavia, in quanto operatore «sociale»,

egli indirizza la sua azione non già a risolvere problemi in prima persona,

in forma delegata, bensì ad aiutare la stessa società a risolvere. Questo è un

punto essenziale.

3. Distinguiamo ora la prassi di Lavoro sociale in due grandi filiere: la

prima porta l’operatore a lavorare dentro schemi organizzati, la seconda lo

fa lavorare in modi liberi/aperti. L’insieme di tutti gli schemi organizzati di

aiuto sociale e di tutti gli automatismi virtuosi costituisce ciò che chiamiamo

il sistema di welfare. Quando una società arriva a definire con leggi e con

provvedimenti amministrativi quali sono i problemi che debbono essere

affrontati e quali sono, quindi, i diritti dei soggetti sociali a godere dell’assistenza organizzata, quando cioè la politica sociale ha fatto il suo dovere

predisponendo un efficiente meccanismo strutturale, molto deve ancora

essere fatto affinché il benessere si produca davvero in pratica. Il sistema di

welfare è una macchina che funziona quando si interconnette con i singoli

problemi della società da cui è emerso. Questa interconnessione va vista

in realtà come una moltitudine di connessioni e di agganci tra le svariate