841100991

Due modelli di industrializzazione

Agli inizi dell’Ottocento l’economia britannica era la più avanzata in Europa: lo dimostrano l’alto

grado di industrializzazione, il livello tecnologico, il grado di urbanizzazione, la produttività del

lavoro. La Gran Bretagna potava costituire per molti versi un modello per gli altri stati europei e i

meccanismi che avevano prodotto lo sviluppo industriale inglese potevano teoricamente riprodursi

anche in altre realtà.

Di fatto, dopo molti dibattiti politici e molte tensioni sociali, l’Inghilterra divenne il modello per

molti paesi europei; tuttavia la rincorsa allo sviluppo economico inglese fu ardua; ancora per più di

mezzo secolo gli immediati inseguitori faticarono anche solo ad avvicinarsi ai livelli inglesi.

Come mai la rivoluzione industriale inglese si dimostrò così difficilmente esportabile nel resto

dell’Europa?

In realtà la creazione di un sistema industriale è un fenomeno di estrema complessità, che mette in

gioco molteplici fattori, nessuno dei quali tuttavia è sufficiente da solo ad avviare il processo di

industrializzazione.

I fattori dell’industrializzazione

La superiorità inglese dipendeva in parte dal suo maggiore avanzamento in fatto di tecnologie

industriali.

Queste in teoria potavano essere esportate e copiate all’estero; ciò però non avvenne

immediatamente e dove avvenne non bastò ad assicurare il successo. Un secondo fattore della

superiorità inglese era dato dal possesso di materie prime strategiche come il ferro e il carbone.

Tuttavia anche altri paesi ne possedevano, ma solo il Belgio seppe mettere a frutto le sue miniere di

carbone; invece l’attivazione delle ingenti risorse minerarie posseduta dalla Francia e dalla

Germania fino alla metà del secolo fu relativamente lenta e divenne trainante solo dopo il 1860.

Sempre a proposito di materie prime strategiche, bisogna ricordare che d’altra parte l’Inghilterra

non produceva cotone grezzo e solo il suo ruolo nel commercio mondiale le consentiva di

procurarsi negli Stati Uniti questa fibra tessile per le sue manifatture. I fattori immediati come la

tecnologia e la disponibilità di materie prime non bastano dunque a spiegare il processo

dell’industrializzazione. Ci sono anche dei fattori più remoti: uno di essi è la presenza di un mercato

nazionale, cioè di una larga base di possibili acquirenti di prodotti agricoli e di prodotti industriali.

Ai primi dell’Ottocento l’Inghilterra era l’unico paese europeo che avesse già sviluppato un solido

mercato interno: questa caratteristica può essere quindi considerata un fattore determinante nel

successo del processo di industrializzazione in Inghilterra

I caratteri capitalistici dell’agricoltura inglese

Ma come si era formato il mercato nazionale inglese? Si era formato nel secolo precedente

attraverso la penetrazione del capitalismo nell’agricoltura. Parlare di agricoltura capitalistica

significa riferirsi ai seguenti quattro fattori:

1. la presenza di una classe di proprietari che traeva i suoi redditi più dai massicci investimenti

(allevamento, canali, colture specializzate) che dalla sottrazione ai contadini di una quota di reddito,

destinato però a rimanere basso data l’arretratezza delle attività agricole;

2. l’instaurazione di un sistema di grandi aziende mercantili gestite da affittuari con mentalità e

mezzi capitalistici;

3. una produzione fatta per lo più per la vendita sui mercati urbani e non destinata alla sussistenza

dei contadini;

4. l’eliminazione della proprietà familiare e dei coltivatori diretti, trasformati in salariati oppure

espulsi dalle campagne verso le città manifatturiere e trasformati in operai di fabbrica: da produttori

diretti, essi erano diventati acquirenti di derrate agricole e di prodotti industriali.

1

841100991

La trasformazione in senso capitalistico dell’agricoltura inglese aveva dunque consentito la

formazione di un mercato nazionale ed era stata quindi determinante per la nascita del sistema

industriale inglese. Ma le interazioni tra agricoltura e industria non si fermavano qui: l’agricoltura

capitalistica inglese era stata infatti coinvolta in misura crescente dal 1820 al 1830 nello stesso

processo di rivoluzione industriale e le macchine, prima attrezzi mossi dal lavoro umano e poi veri

congegni meccanici mossi dal vapore, come le mietitrici e le trebbiatrici, avevano accresciuto

enormemente la produttività del lavoro nel settore agricolo.

L’arretratezza delle agricolture europee

La situazione dell’agricoltura continentale era nel suo insieme assai arretrata rispetto a quella

inglese. In Europa i sistemi agrari prevalenti erano riconducibili a tre modelli:

1. l’immenso latifondo spezzettato in piccole unità coltivate da famiglie contadine con prevalenza

di colture come i cereali, poco redditizie sul mercato, ma destinate al consumo contadino; questo

modello corrispondeva spesso a una situazione sociale molto arretrata: in Russia e in gran parte

dell’Impero asburgico esisteva ancora la servitù; in Italia meridionale e in Spagna la soggezione

personale dei contadini solo formalmente era diversa dalla servitù;

2. la piccola proprietà contadina, con un grado maggiore di inserimento nel mercato, ma ancora

fondata sul consumo diretto del prodotto; questo modello era assai diffuso in Francia e in Germania;

3. la mezzadria, forma di conduzione della media proprietà, che prevedeva una certa partecipazione

del proprietario agli investimenti e che consentiva l’esistenza di coltivazioni finalizzate alla

commercializzazione (vite, ulivo) accanto a quelle di sussistenza; i mezzadri, che erano il tipo di

coltivatore più comune nell’Italia centrale e anche in quella settentrionale, avevano redditi monetari

molto bassi e scarsi incentivi ad accrescere la produttività di poderi troppo piccoli e

tendenzialmente autosufficienti.

Se questi erano gli orientamenti di fondo dell’agricoltura europea, esistevano però anche delle zone

meno arretrate. Concrete possibilità di uno sviluppo diverso esistevano in Olanda e in Danimarca,

paesi dipendenti in fatto di consumi cerealicoli, ma capaci di esportare beni agricoli di

trasformazione derivanti dall’allevamento e da un’agricoltura tecnicamente molto avanzata.

Condizioni analoghe si trovavano nelle grandi proprietà terriere prussiane, dove la servitù era stata

abolita nel 1807, e nell’Italia padana. Il latifondo prussiano esportatore di grani o la proprietà

borghese piemontese e lombarda esportatrice di riso e produttrice di materia prima per l’industria

della seta avevano la possibilità di trasformarsi in aziende capitalistiche moderne. Questo poteva

consentire la formazione di mercati nazionali e a sua volta l’avvio dell’industrializzazione.

Le diverse forme dell’intervento dello stato

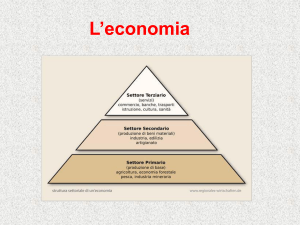

I dati a nostra disposizione mettono in evidenza quanto grande fosse il ritardo fra l’industria inglese

e l’industria del resto dell’Europa. Il distacco non era però uguale in tutti i settori; esso rimase a

lungo molto cospicuo nei tre settori portanti del tessile, del carbone e della siderurgia, ma si ridusse

nel corso degli anni quaranta nel settore ferroviario. Nel 1850, senza contare gli Stati Uniti

d’America, che avevano già una rete di oltre 14 500 chilometri, ai 10 000 chilometri della Gran

Bretagna corrispondevano il 5800 della Germania e il 3000 della Francia. Questo fatto è

particolarmente significativo: lo sviluppo delle ferrovie infatti era promosso o fortemente stimolato

dalle autorità statali che in questo modo collegavano più rapidamente le varie regioni del paese alla

capitale. Altri settori produttivi che le autorità governative erano interessate a sviluppare erano poi

quelli strategici degli armamenti e dei cantieri navali. Tutto ciò da solo non bastava a favorire lo

sviluppo di tutti i settori dell’economia, però indicava una nuova via di sviluppo e l’importanza di

un nuovo fattore: l’intervento dello stato nell’economia. Questo intervento peraltro non si limitava

al finanziamento di costruzioni ferroviarie; ancora più importante fu la regolamentazione del

mercato effettuata attraverso l’istituzione di dazi. Manifatture tessili tradizionali o ai primi passi

dell’industrializzazione esistevano in varie regioni europee, dai setifici di Lione e della Val padana

alle botteghe del lino e del cotone in Slesia e in Sassonia. Dopo la sconfitta di Napoleone, i governi

2

841100991

e i produttori si accorsero che la fine del blocco continentale significava una pericolosa esposizione

delle manifatture nazionali alla concorrenza inglese, che poteva esportare tessuti di cotone a buon

mercato diretti al consumatore medio. La miglior difesa era il ricorso a un barriera doganale che,

innalzando i prezzi dei prodotti importati (ma non delle materie prime), proteggesse il prodotto

interno, creando nel contempo una fonte di entrata per lo stato.

L’unione doganale tedesca

Gli sviluppi della politica protezionistica furono molto significativi in Germania. Alla fine del

Settecento il mondo tedesco era diviso in oltre trecento stati, ciascuno con propri dazi e dogane. La

semplificazione della geografia politica tedesca, voluta prima da Napoleone e confermata poi dal

congresso di Vienna, aveva in concreto mostrato che lo sviluppo economico non dipendeva solo

dalle macchine e dal possesso di materie prime, ma anche dalla presenza di mercati ampi e unificati.

Anche dopo il 1815 tuttavia la Germania restava troppo frammentata e lo sforzo ulteriore dovette

consistere in un aggiramento dell’assetto imposto dagli equilibri politici internazionali, attraverso

l’unificazione doganale di quasi tutti gli stati tedeschi, che si realizzò tra il 1826 e il 1834. Nel 1834

esisteva ormai un mercato tedesco di oltre 26 milioni di abitanti (Zollverein) e nello stesso anno

cominciava la costruzione della rete ferroviaria, insieme causa ed effetto della costituzione del

mercato interno. Tra il 1840 e il 1850 le ferrovie consentirono una riduzione di venti volte del costo

di trasporto del carbone; l’incentivo economico alle costruzioni ferroviarie veniva così a sommarsi a

quello politico e la grande linea che univa la regione industriale renana alla Prussia poté aggiungersi

ai tronchi prussiani che facevano capo a Berlino.

Protezionismo e libero scambio

A questo punto però cambiarono anche le funzioni e il senso delle politiche protezionistiche: non si

trattava più di difendere le manifatture tessili dalla concorrenza inglese, ma di consentire alle

industrie minerarie e metallurgiche una radicale difesa e uno sviluppo protetto, dovuti al distacco

tecnologico e finanziario rispetto alle industrie inglesi. In questo ruolo il protezionismo non era del

tutto incompatibile con l’opposta politica del libero scambio, che poteva condurre a una divisioe

razionale del lavoro internazionale e a un aumento vantaggioso per tutti del commercio tra stati.

Le industrie nascenti andavano protette, ma dopo una fase di collaudo solo il libero scambio poteva

dimostrare se per un paese era più conveniente specializzarsi nell’una o nell’altra produzione.

Almeno così la pensavano gli economisti inglesi favorevoli al liberismo economico tra stati. La

crescente capacità produttiva inglese imponeva al paese di esportare i suoi manufatti, ma in cambio

esso poteva importare materie prime e prodotti agricoli di origine continentale. Naturalmente per

ottenere questi vantaggi l’Inghilterra doveva rinunciare al protezionismo e in particolare alle tariffe

doganali che colpivano le importazioni granarie. I borghesi sostenitori del libero scambio crearono,

dal 1836, un’associazione contro la legge sui grani e svolsero un’intensa propaganda nel paese,

dimostrando che i proprietari terrieri protezionisti difendevano i loro particolari interessi a scapito

di quelli generali del paese: importare i meno costosi grani europei avrebbe consentito di abbassare

il prezzo del pane e allo stesso tempo avrebbe accresciuto il mercato potenziale dell’industria

inglese, attraverso le esportazioni e aumentando i redditi operai spendibili in manufatti. Il

movimento dei liberoscambisti creò negli anni quaranta un fronte liberale-operaio contro i

proprietari terrieri conservatori, che avevano la maggioranza in parlamento, e alla fine il governo fu

costretto ad abolire il dazio sul grano.

3